2025年07月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

かんのやの生ゆべし(郡山駅)

福島を代表する和菓子、かんのやさんのゆべしです。昨年、郡山にはSATONOの乗車で寄ったのですが、今年は磐越西線をSLと復路のSATONOで横断するルートを取りました。ねらいはSLばんえつ物語。2年前に乗るはずだった列車だったのですが、台風のため早めの撤退を余儀なくされたため、今年こそきちんと計画を立てての再トライです。遠征のプロローグとしてネタに出したのはこちら。生ゆべしです。通常品のゆべしとの違いは、出来立てホヤホヤを味わえるところ。郡山のエスパル限定の一品で、買ったらすぐに食べましょう。出来立てすぐのゆべしは、こしあんの上品な甘さに加えもっちりとした皮がこれが美味いんです。通常品とはまた異なった食感を楽しめるのが醍醐味なんですよね。勿論、現地じゃないと食べられない珍しいネタですので、乗り継ぎに時間がある場合は寄ってみても面白いですよ。家伝ゆべしやくるみゆべしは、贈答品として送ったら先ずハズレることはありません。管理人もお中元で購入しているお菓子ですので、味は確実に受けます。今年はお中元を結構送らなアカンので、ゆべしはこれは外せないですね。あとは天候。無事に遠征を回りたいものです。かんのや公式HPhttps://www.yubeshi.co.jp/

2025.07.29

コメント(0)

-

遠征で役立つポイントアプリの効果的な使い方

遠征で予算を抑える方法について、第2回目です。2回目はポイントアプリの使い方についての考察です。管理人は昨年の尾道→今治間のしまなみ海道スポーツバイク巡りからウォーキングアプリを使い始めました。ウォーキングアプリは、歩いた歩数や距離に応じてポイントやコインなどが貯まる仕組みで、貯まったポイントやコインを現金やキャッシュレス決済、その他のポイントなどに交換できる便利なものです。健康保持を兼ねて軍資金をひねり出すことができるため、ファンにとっては是非参考にしてもらいたい記事になります。ウォーキングアプリはGoogleアプリなどから簡単にダウンロードが可能で、その種類も豊富です。メジャーなものとしては、トリマやクラシルリワードなどがありますが、管理人はクラシルリワードを活用しています。クラシルリワードはこれです。歩数や距離に応じてコインがどんどん貯まるもので、この他にもゲームやチラシの閲覧、レシート画像の送付、特定の商品を買うことでボーナスコインを貯めることができるなど、結構貯めやすいアプリですが、難点も勿論あります。難点はCMが多いこと。CMの中にはグレーなものも混じっているので無視した方が賢明です。ただ、クラシルリワードはボーナスコインを貯めるとCMがスキップできるものがありますから、比較的良心的な方策は取られていると言えるでしょう。CMスキップは特定の商品を買うと付いてくるものがありますから、買わない手はありません。綾鷹やいろはすはレシートを送るとコインが1000枚もらえてさらに1日CMがスキップできますから(但し、期間限定で枚数に制限あり)、管理人はよく飲んでます。いろはすは無糖をチョイスすることがほとんどです。交換レートですが、コイン10000枚で100円ですので、その他のアプリやVポイント、dポイントなどのポイント制度と同様、比率は1%とお考えください。これに交換手数料10%が入りますから、実際にPayPayや現金で1000円分交換する場合は、コインは110000枚必要になります。さて、年間で貯められる金額ですが、これについては運動や買い物の回数に応じて幅が大きく変わるので、10000~20000円前後とお考え下さい。それ以上貯めることも可能ですが、長距離の遠征や仕事での営業回りなどを絡めないとしんどいと思います。金額的には食事付きの観光列車の資金を1つから2つ捻出できる計算になります。20000円あれば、伊予灘ものがたりなどの四国のものがたり列車が食事をつけて2つ乗れますから、愛好者にとっては結構デカいかな。ウォーキングアプリは運動をする人、動く人ほど有利なアプリになりますので、お目当ての観光列車やSLなどに乗るときには、これらを使って損はないですよ!

2025.07.26

コメント(0)

-

遠征で役立つ株主優待券の効果的な使い方

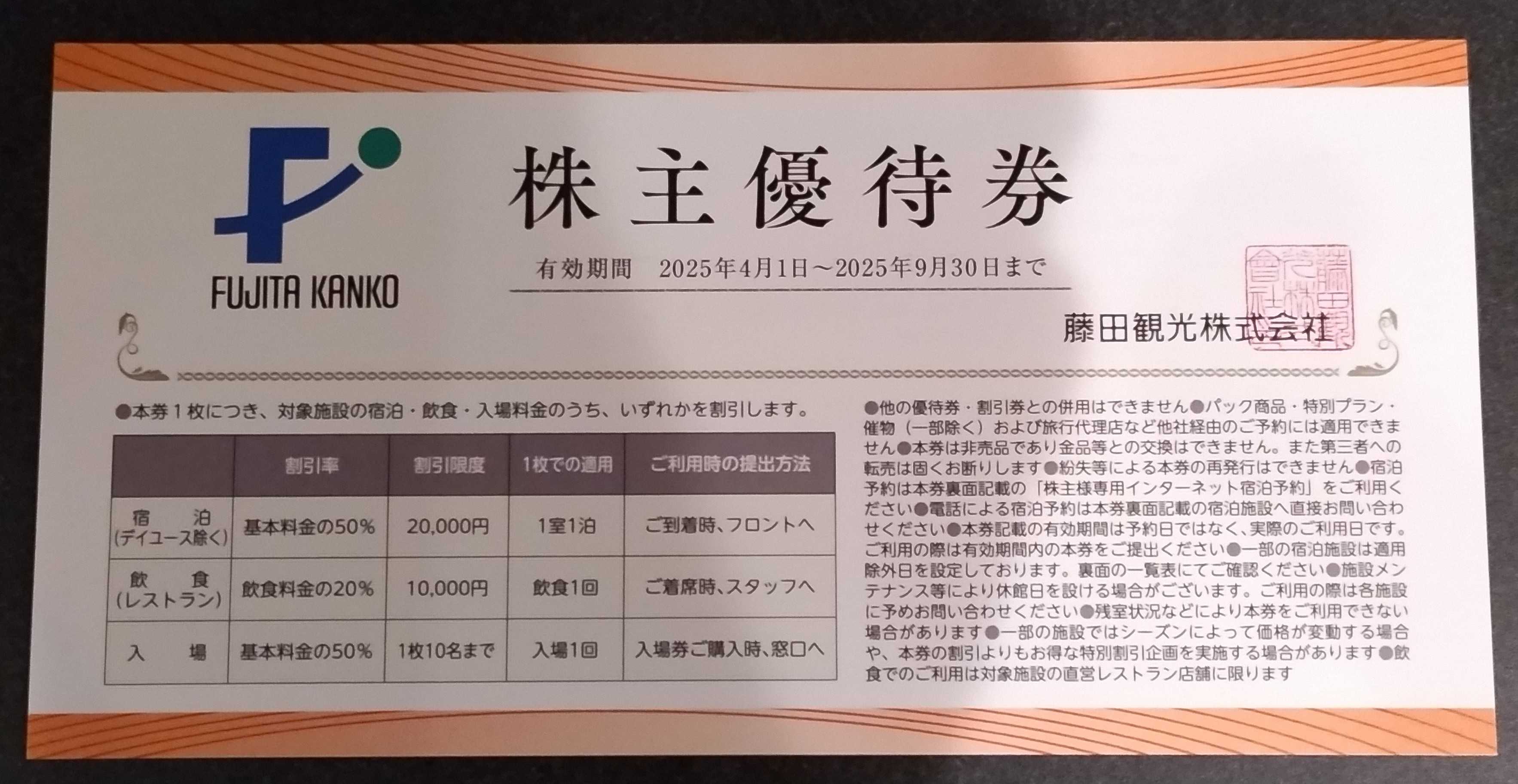

物価高や円安を背景に年々、鉄道料金や観光列車の乗車料金、ホテル代など、値上げが続いているのはファンとしても見過ごせないものです。そこで、8月の遠征を前に旅費や宿泊代を出来るだけ抑える方法について、考えていきたいと思います。1回目は株主優待券の使い方についてです。JRや私鉄の株主優待券は金券ショップや楽天ラクマなどのフリマアプリ、オークションなどで比較的容易に手に入ります。しかし、お店やサイトによって値段にばらつきがありますから、遠征前には価格をしっかりとチェックをしておきましょう。現在の標準的な価格ですが、JR東日本が3100~3400円、JR東海が1000円前後、JR西日本が地域によって5000円~6000円前後、JR九州は3000円台前半が相場になることが多いです。株主優待券の使い方ですが、JRはどの会社もそうですが、長距離になればなるほどお得です。JR西日本の場合、1枚買えば5割引きになりますので、博多~上越妙高間で使うと効果的に回ることができます。また、乗車券を一筆書きで買うことも戦略です。こうすることで、目的地を回遊しながらお得に行くことができますので、何かを引っかけて行くのがコツになります。JR東日本は4割引き、JR東海は2枚使って2割引き、JR九州は乗車券が1日フリーになるのみで、特急やグリーン券については、追加で買う必要がありますが、これも博多~熊本以遠で使う場合は元が取れますから、やはり遠距離にするほど効果的なのは言うまでもありません。私鉄の場合、東武や西武は割と安価に買えますから、秩父や日光・鬼怒川に向かうときは是非使いましょう。伊勢崎や太田、桐生などの上毛地区は、りょうもうを使ってもJRより安いですから、活用しない手はありません。近鉄については、株主乗車券の有効期限が7月と12月の2回あり、今の時期は特に安く手に入ります。5年前にひのとりに乗ったときには片道750円で入手できたことがありましたから、フリマはちょこちょこ見ておかないと早々に売り切れます。次にホテルです。宿の優待券もバリエーションが豊富で、1枚で1人無料になるところもあれば、1割引き、3割引き、5割引きになるところもあります。東横インやスーパーホテルなど、無料宿泊券を利用できるホテルも多いですが、フリマの相場は結構いい値段がするので、閑散期に使うのはあんまりお得とは言えません。これも、目的地のホテルで使えるかどうか、下調べをしてから購入してください。個人的に結構使えると見たのは、藤田観光の株主券です。藤田観光は椿山荘や箱根小涌園といった高級ホテルから、グレイスリー、ワシントンホテルといったハイクラスビジネスホテルなどを運営している会社で、目的地や時期が合致すれば、めちゃくちゃ重宝します。優待券も金券ショップやフリマで400円ぐらいで買えますから、見ておいて損はない1枚ですよ。1枚でホテル代が半額になるので、今年の遠征はこの優待券を2泊ほど活用して旅先を確保していくことになります。例として、燕三条のワシントンホテルを挙げておくと、1泊素泊まりで7000円台後半~10000円前後の日が多いのですが、優待券を使うと、4000円弱~5000円で泊まれるのです。これは使わない手はないですね。ただし、満室になりやすいのと、お盆や年末年始などのピークシーズンに使えないホテルがありますので、これはHPでしっかりと調べておきましょう。また、割引額の上限(1泊あたり最大20000円まで)がありますので、価格も睨めっこしてくださいね。【まとめ】株主優待券はパックツアーではない個人でフリーで組んでいく遠征には使える方法です。特にホテルはインバウンド需要が旺盛な首都圏や関西圏ではとにかく値段が跳ね上がっており、安価であった東横インやルートインですら10000円を超えることがざらになってきています。そんな中で優待券でアコモデーションを確保していくことは、充実した遠征をしていくためのオプションとなります。じゃらんや楽天トラベルも使えますが、困ったときの切り札として皆さん、頭に入れておきましょう。

2025.07.23

コメント(0)

-

博多めんたい重(博多駅)

今夏の遠征、スケジュールが固まりました。来月以降の掲載ネタは以下の予定です。1、かんぱち・いちろく(2025)※往路の博多→別府間の乗車記をお盆を挟んで取り上げます。2、万博関連ネタ3、SLばんえつ物語4、田季野の輪箱飯(わっぱめし)5、SATONO ※会津若松→郡山間で乗る予定にしてます。6、ろくもん 7、乗り鉄必須(?)ウォーキングアプリの効果的な使い方 ※台湾は10月の予定で調整中です。ただ、目玉としてプランニングをしている海風 or 山嵐は難航しています(汗)※例年、夏の恒例行事だった人吉遠征は今年は仕事や健康診断とバッティングしてしまったことに伴い、来年の3月に順延となりました。そのため、36ぷらす3の赤の路についても、乗車は来年になります。今月はしばらく、駅弁 or 弁当ネタがメインになります。本日は明太子のネタを。明太子の本場、福岡でがっつり明太子の弁当を食べたい人は少なからずいます。そのリクエストに応える店が博多駅にはちゃんとあるのです。明太子がメインのシンプルな弁当ですが、日によっては売り切れ必至になることから、一度は食べて頂きたい一品です。明太子の弁当を出しているのは博多めんたい重。明太子を全面に押し出した中洲にある専門店です。めんたい重の持ち帰りをやっているのは博多駅の構内で、筑紫口からはすぐに行ける場所にあります。めんたい重の他、つけ麺やドレッシング、昆布巻き明太子などのお土産品もあるので、弁当以外のものを持ち帰ることが可能です。めんたい重は中洲の本店よりも若干ですが、値段は抑えられています。それでも、1944円と普通に売られている駅弁よりは高価格。明太子自体が生ものであるのと、消費期限が購入から4時間以内と持たないので、鮮度や質のことを考えると文句は言えない値段だと感じます。めんたい重は、生または炙りの明太子がさらに1本追加された上もあり、2本まるまる堪能できるのはホンマ贅沢です。管理人は初めての購入だったので、シンプルに通常版を頼みました。パッケージは漆塗りのお重をイメージした高級感漂うもの。正方形にしたら、直江津の鱈めしや鮭めしのような雰囲気になりますね。中身は昆布巻きの明太子が1本まるまる入っていて、海苔を敷いた銀シャリがその下には隠れています。これに、添付のたれをかけて食べます。明太子は辛みと旨味が両立した贅沢な一品。確かに、満足度は高かったです。構成がシンプルなだけに、専門店じゃないと出せない究極の弁当とも言えるでしょう。博多駅にお店を出した当初は、期間限定での出店だったのですが、味で人気を呼び、現在は常設店舗として賑わいの一角を担うようになりました。駅弁に明太子が入っているものは確かに結構ありますが、1本物をドーンと乗っけている弁当は他にはなく、めんたい重が唯一の存在。それだけに購入したら新幹線や特急の車内でじっくりと味わいたくなってきます。皆さん、お試しあれ(^~^)。

2025.07.17

コメント(0)

-

Queen Beetle#3

Queen Beetleはこの回で最終です。最終3回目は船内販売や免税店、その他の設備などを見ていきます。こちらは荷物用のロッカーですが、ロッカーのドアには800系新幹線や36ぷらす3など、水戸岡さんデザインの車両のイラストがふんだんに使われています。海上交通に関しても、そのデザインコンセプトが明確に共通化されている証左でした。船内にはサイクルスペースが設けられ、自転車を韓国まで運べるようになっていました。博多港から積み込んだらそのまま釜山市内にサイクリングに行くことが可能だったんですね。こちらは大型の荷物用ロッカー。飛行機よりも多くの荷物を運べるよう配慮されています。Queen Beetleの船内は3F建て構造で、1Fがスタンダードシート、2Fがビジネスクラス、3Fが展望デッキの構成です。2Fからはこのように見えます。1Fにはカフェバーが設けられ、ここで飲み物などを頼むことができます。カフェバーで購入したものは、このようなフリースペースで飲んだりすることが可能です。免税店は2Fにあります。地元福岡や九州のお土産品がずらりと並ぶラインナップ。その中には、ちゃんこ皇牙のフリーズドライカップちゃんこが売られていました。高砂部屋直伝の本格派で、味のしっかりしたものでした。それでも、ホンマの直伝のちゃんこは八幡西区のお店に行って食べたいですね。免税店には勿論、水戸岡さんが手掛けたイラストブックやトリマラン関連商品も並んでいました。免税店には国際航路らしく韓国のお菓子や食べ物も並び、化粧品なども充実していました。ビジネスクラス後方にはアルコールも頼めるバーが設けられていて、単なる移動手段ではない、観光列車的な要素もふんだんに盛り込んだ本格的なサービスが受けられます。これはD&S列車やななつ星で培ったサービスのノウハウが散りばめられていたのです。【まとめ】Queen Beetleは本来、国際航路として運行される見込みでしたが、コロナ禍や船体の浸水隠しが明るみに出たことから会社自体が潰れてしまい、乗ること自体幻になってしまいました。実は、管理人はコロナが落ち着いたら博多⇔釜山間をこれで往復し、釜山市内の地下鉄などを乗り潰す計画もしてたんですよね。高速船の株主優待券を持っていれば往復で1万円で行けたはずだったんですが・・・日韓航路はドラマの孤独のグルメでも作中で出ただけに、強行日程で行っとけばよかったなあとつくづく痛感する次第です。国際航路は行き先が飛行機よりも限られるだけに、鉄道きっぷと組み合わせて乗ることで、時期や目的地によっては空路よりも予算を抑えられるメリットがあります。国内では味わえない体験ができるので、語学を鍛えてこういった海外遠征も増やしていきたいですね。

2025.07.15

コメント(0)

-

Queen Beetle #2

Queen Beetle、2回目です。門司港寄港中に船内に一般開放された時間帯がありましたので、その折にブラブラしてきた様子を出していきます。船内は快適に過ごせるよう、ホテルのラウンジのようなつくりが特徴となっていました。就航の折には、博多~釜山間を3時間40分で結ぶダイヤだったので、先代のBeetleよりも広くゆったりとしたレイアウトになっています。こちらはオースタル社の完工記念プレートです。世界の名立たる造船メーカーの一角だけに、造りはしっかりとしていました。何せ、防衛装備品等も手掛けるメーカーですから、設計思想などは堅実だったんですよね。一見、レストランか?と見間違えるほどの中身ですが、ここも船内の一角で、つくりの丈夫なテーブルが並んだセミコンパートメントになっています。ここでは食事が取れる他、PCを使った仕事をするのにも重宝します。一般席のスタンダードクラスは2人掛け、3人掛けのリクライニングシートが並びます。背もたれのホールディングが良く、ここはJR九州の特急車でノウハウを積んだ実績が表れている面ですね。俯瞰して撮ったアングルです。カーペットの模様が、水戸岡デザインを示しています。こう見ると電車の車内のように見えますが、眺望窓についてはやや腰高の印象で、子どもには少し見えづらいアングルかもしれませんね。Queen Beetleには一般席の他、グリーン車に相当するビジネスクラスも設けられていました。ビジネスクラスのシートは航空機の短距離国際便に使われるビジネスシートに似た感じの大型のもので、リクライニング角度も一般席よりは深く倒れるゆったりしたものが入っています。シートピッチはグリーン車並みに確保されていたので、睡眠も楽に取れる仕様です。レッグレストは新幹線のE5系やサフィール踊り子に似た感じですが、バーを引いてポジションを調節するアナログな機構になっていました。ビジネスクラスの一部はバックシェルがついた豪華なもので、プライバシーにも配慮した仕様に。ただ、リクライニングは思っていたようには倒れなかった記憶があります。ラスト3回目は船内のお土産品や免税品、その他の設備について上げていきます。ちゃんこ皇牙のフリーズドライ塩ちゃんこなど、九州や福岡を全面に押し出した品が多く、好感が持てた内容だったんですよ。

2025.07.12

コメント(0)

-

Queen Beetle #1

来月予定の夏の遠征は着々と計画中です。今のところ4~5日でプランを立てていますが、唯一、台風のみ気がかりにはなりますね。確定次第、今後のアップ予定と合わせて載せていきます。今日からのネタは、水戸岡さんが手掛けたフェリーになります。取り上げると予告していましたが、間延びしてしまったので、3回に分けて船内を含めて貴重な記録を出していきたいと思います。そのネタはJR九州高速船が所有していたQueen Beetleです。Queen Beetleはジェットフォイルとして博多~釜山間の日韓国際航路で活躍していたBeetleを置き換える目的で建造されたトリマラン(三胴船)で、室内の豪華さが話題を呼んでいましたが、浸水隠蔽問題が発覚し、事業自体の廃業という最悪の結果を迎えてしまいました。博多~釜山航路は、飛行機が満席のときにはすぐに乗れる貴重なルートで、釜山までは最速2時間55分で結んでいました。釜山駅までは釜山港から徒歩でアクセスできる距離にあるので、プランによっては日帰りも可能だったんですよね。最近では、LCCに押されて苦戦を強いられていたこともあり、いずれは早かれ遅かれ撤退もあったんでしょうか。現在の日韓航路は下関からの関釜フェリーと、博多からのカメリアラインが代わりの選択肢となっています。1回目は門司港に寄港したときの様子を出していきます。Queen Beetleは赤い船体が特徴で、遠くからでも一目で分かるほど個性の強いカラーリングを纏っていました。赤と言えばJR九州のコーポレートカラーで、電車やバスなどとベースのカラーは合わせていたんですよね。写真は門司港側から撮ったもので、対岸には下関の唐戸市場が見えます。着岸前には、関門橋をバックに航行する貴重な様子が撮れました。門司港寄港前には、このような歓迎の放水も行われていました。関門橋を全体に写したアングルはこのようになります。寄港時には歓迎セレモニーの一環として、門司学園中・高のブラスバンドの生演奏がありました。トリマランの正面はこのような形です。船体を安定させるための工夫が各所に施されています。建造はオーストラリアのオーステル社製で、建造間もないにも関わらず事業の撤退を余儀なくされたのは、隠蔽の悪質さの裏返しであると言えるでしょう。オーステル社は高速船製造メーカーとしては世界的に有名な企業であります。Queen Beetleの全景です。本来は博多港で見られるものですが、門司港で見られるのは数少ない機会の一つでした。船体を間近で見たアングルはこのようになります。先端部は結構鋭角に設計されていて、風の抵抗や水の抵抗をできるだけ逃がす工夫がされています。デザインは水戸岡さんが担当しているだけに、日本のものとは思えないスタイリッシュなものに仕上がっていました。次の投稿では、船内について上げていきます。鉄道で実績を積んできたデザインは、高速船でもふんだんに活かされていることを次の回で実感するでしょう。

2025.07.08

コメント(0)

-

青の交響曲(2025)#3

青の交響曲の乗車記はこれが最終回です。あべの橋までの沿線の様子を辿っていきます。あんまりよい写真ではないことをご容赦ください。橿原神宮前から尺土までは初夏の大和平野を高速で駆け抜けます。吉野線系統の特急は60年前の登場当初は停車駅が橿原神宮前、下市口、大和上市、吉野神宮の僅か4駅のみで、あべの橋~吉野間は今よりも早く行けていました。現在は停車駅が増えたことで1時間16分かかります。現在のダイヤで停車駅を切り詰めて運転をしたとしても、1時間5分くらいが限界でしょう。高田市に停まり、御所線の線路が見えると尺土です。葛城高原への玄関口で、ロープウェイなどを使う場合は、御所からバスでのアクセスになります。葛城高原ロッジの鴨鍋、頼んで家で食べたことがありますが美味いですよ(^~^)。尺土を出ると二上山の峠越えがあり、ここを越えると大阪府に入ります。写真は上ノ太子を通過中の様子で、果物狩りのシーズンのときには、急行が臨時停車することがあります。駒ヶ谷は近くに河内ワインのワイナリーの他、梅酒で著名のCHOYAの本社が駅近くにあることから、隠れたお酒のスポットでもあったりします。ほどなくすると、大和川の支流の石川を渡ります。ここから右にカーブを大きく曲がると古市を通過。古市は南大阪・吉野線系統の運行上の要所で、車庫や検車区もある狭軌路線の塒であります。この駅からは始発の各駅停車や河内長野、富田林からの準急が加わり、本数が一気に増えます。古市を通過し、次の道明寺でまた大きなカーブを左に進みます。この区間は百舌鳥・古市古墳群の古墳を避けるように走るため、急カーブが多く、土師ノ里まで制限45とスピードが出せない区間なんですよね。藤井寺は嘗ての近鉄バファローズの本拠地があった所で、藤井寺球場は駅から至近の場所にありました。現在は取り壊されてその面影を見ることは出来なくなっています。河内松原を過ぎて大和川を渡ると、大阪市内に。あべのハルカスが遠くに見えますが、ここが終点のあべの橋です。西日本最大のランドマークは遠くからでもしっかりと見えます。河内天美からはスピードを一気に上げてラストスパート。終点のあべの橋には定時に到着。左端の特急専用ホームに停まります。大阪南部の主要ターミナルの一つで、すぐそこにJR、地下鉄の天王寺駅があり、乗降客も首都圏並みに多い駅です。吉野特急は特急料金が安く設定されているので、気軽に乗れるのは有難いところです。青の交響曲は特別料金の210円を追加してもトータルの特急料金が730円しかかからないので、企画切符を絡めていくと乗りやすい列車であります。全国各地で走っている観光列車も最近は食事付きのものは滅多に乗れない位高騰しているものも出てきていますが、入門編の列車として乗る価値は高いですし、満足度は得られるのではないでしょうか。食事を車内で楽しめるのはデカいですよ!!

2025.07.03

コメント(0)

全8件 (8件中 1-8件目)

1