2022年09月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

9月のおしゃれ手紙:暑い寒いの挨拶よりも・・・

毎年よ彼岸の入(いり)に寒いのは母の詞(ことば)自(おのずか)ら句になりてと前書きのある 正岡子規の句。なら私もと毎年よ秋の彼岸が暑いのは はるなそれが、台風が過ぎて、急に肌寒いくらいになった。ああ、夏も終わりか・・・。もっとスイカや桃を食べておけばよかった・・・と思い、これからは過ごしやすくなるだろうと思っていたら下の文句の盆歌を見つけた。♪暑い寒いの 挨拶よりも 味噌の百匁も くれりゃよい■郡上踊 「三百」より■来年は何を植えよう九月尽 はるな来年の夏のことを考えてしまう9月の終わりだ。■2022年9月に見た映画■*レインマン*デリシュ!*ドライビング Miss デイジー*恋する惑星*さかなのこ 9.18■書き残したネタ■*対面授業と配信授業ではどちらが成績が伸びるか?*八幡大菩薩について*アフリカで日本の古着が環境破壊!?*トグサ(研ぐさ)*「篩(ふるい)」と「とおし」*レッドオーシャン、ブルーオーシャン*SDGs(エスディージーズ)*食器の柄*丁寧語*高師浜*大阪弁*読書ネタ*丁寧すぎる言葉*プラスティックごみ*白樺のかご*会話力*妄想古民家カフェ「くるり」*漆の木◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆お気に入り動画■【ルームツアー】ウッドとステンレスのアイテムをセンス良く組み合わせたお洒落な家■■エズ - 南フランスの美しい中世の村-ユニークな建築村■■レトロマンションに大自然!斎藤工がセンス抜群の”ジャングル部屋”を探索 ■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.30

コメント(0)

-

兄の背中 札差高田屋繁昌記(三)

■兄の背中 札差高田屋繁昌記3■若旦那修業が始まって半年が経ち、金貸しの仕事にも慣れてきた新五郎。そこへ、意外な客が訪れた。依田半之助はつましくも安定した暮らし向きのはずだったが、なにやら差し迫った気配。立て続けに借りた五両の金は、果たしてどこに消えたのかー(「桶の金魚」より)。ほか、全三話を収録。「店の繁昌は、客の繁昌と共にある」。そんな亡き兄の言葉を胸に奮闘する主人公を通して、市井の哀歓を濃やかに描く。シリーズ感動の完結。目次(「BOOK」データベースより)桶の金魚/闕所の品/長崎留学●メモ● ◎私のコメント●「ヨイチの半」「グシの半」◎ピンゾロの丁 (1,1)サンミチの丁 (1,3)、(3,1)グイチの丁 (1,5)、(5,1)ニゾロの丁 (2,2)シニの丁 (2,4)、(4,2)ニロクの丁 (2,6)、(6,2)サンゾロの丁 (3,3)グサンの丁[4] (3,5)、(5,3)シゾロの丁 (4,4)シロクの丁 (4,6)、(6,4)ゴゾロの丁 (5,5)ロクゾロの丁 (6,6)半 (奇数) イチニの半 (1,2)、(2,1)ヨイチの半 (1,4)、(4,1)イチロクの半 (1,6)、(6,1)サニの半 (2,3)、(3,2)グニの半 (2,5)、(5,2)シソウの半 (3,4)、(4,3)サブロクの半 (3,6)、(6,3)グシの半 (4,5)、(5,4)ゴロクの半 (5,6)、(6,5)●あの方は吝(しわ)いからな。◎強情(ごうじょう)な・くどい・図太い。「しわ(強)い」であろう。東京では,「しぶとい」という。●のしをつけた真昆布を用意した。◎結婚する得意先の娘に贈る祝いがのしのついた真昆布。昆布は「よろこぶ」に繋がるからである。江戸時代、昆布を料理に使うのは、上方だったが、江戸でも使ったのだろうか?・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.28

コメント(0)

-

札差高田屋繫盛記(二):生きる

■札差高田屋繫盛記(二):生きる■士分を捨てるか、妹を売るか。どちらかを選ばねばならぬ。豊岡民之助は、妹の久実とともに、庭の畑で茄子の取入れをしていた。両親を相次いで亡くした、ふたりきりの家族。収穫の喜びは、何にも代え難い。だが彼らは、父が遺した莫大な借財によって窮地に立っていた。民之助は返済の相談のため、札差高田屋を訪れるが…。日々の労苦に凛と立ち向かう武家の兄妹。高田屋の若旦那・新五郎がふたりに持ちかけた「生きる道」とは。情味溢れる書き下ろし長篇。●読書メモ● ◎は私のコメント。●久離は、親子の縁を切る勘当よりも重い仕打ちだ。●市村座や中村座といった三座の大芝居では、米問屋の手代ふぜいでは贅沢が過ぎる。しかし寺社の境内で仮小屋で行う芝居ならば、無理をすれば見られないことはなかった。●亀や小鳥、桶に入れた「めそ」と呼ばれる小さい鰻を商う者の姿が目についた。(略)今夜は中秋の名月だが、八幡の諸社では放生会(ほうじょうえ)の祭礼が行われる。(略)捕えた生物を放ち、故人の冥福を祈る殺生戒の儀式だ。◎富山県に■*放生津(ほうじょうづ/ほうしょうづ)■という地名があった。*放生津(ほうじょうづ/ほうしょうづ)は、捕った魚などを放すという意味。●身受けの折には、近所の者に手拭が配られた。●花暖簾◎鮮やかな色を取り合わせて花模様をおぼろ染めにしたのれん。●年増の二十五歳だが・・・(略)◎■年増女(としまおんな)は、■娘の年頃を過ぎた女性。女性の年齢によって、年増(としま)、中年増(ちゅうどしま)、大年増(おおどしま)などと区分することもあった。また年増のうちでも美しい時期を年増盛(としまざかり)とも呼んだ。江戸時代には、数え20で年増、25で中年増、30で大年増と呼んだ。戦後から昭和の頃までは、30歳以上の女性を年増と呼ぶことも多かった。武家の女性の結婚適齢期は10代後半から遅くて25歳、一般の女性は16歳から17歳が適齢期であり、19歳の女性はすでにトウが立っており、20代後半に差し掛かると中年増と呼ばれた。30歳を超えた女性は大年増であり、ふさわしい結婚相手は再婚男性に限られるといわれていた。当時の寿命から考えると、納得するが今の感覚でいうと10~15くらいの差がある。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.27

コメント(0)

-

昔語り:麦飯弁当

今から60年以上前、岡山の田舎で子供時代を過ごした。当時は、野菜、果物、味噌、漬物・・・なんでも家で作るのが当たり前。その中心に米があった。田植えをし、草取りをし、稲刈りをした。田植え、稲刈り期間の数日は、学校が休みになったくらいに、皆で米を作った。 なのに、米の飯が食べられるのは、正月と祭だけ。あとは、毎日、麦飯だった。 中学生になって学校に持っていく弁当も、もちろん麦飯。母は、弁当に入れる御飯の部分になるべく米が多くなるようにと心を砕いた。炊きあがると、米と麦は釜の中で上下に分かれる。重い米は、釜の下に、軽い麦は釜の上部になる。そこで母は、下の米をグイとすくって、私の弁当箱に入れた。その後、残った釜の中の米と麦を混ぜるのだった。母が米を救って入れてくれたとはいえ、弁当箱の上には、チラホラ麦があった。 おかずは、野菜のたいたんでも入れてくれたのだろうか?大根の漬物や梅干は必ず入っていた。今の弁当のおかずの定番、玉子焼きやウインナーなど一度もなかった。家でニワトリは飼っていたけれど、卵を産むのは時々で、1つ産めば、味噌汁に入れて家族みんなで食べたし、数個産んだら、現金が欲しいので、買ってくれる近所のおばあさんの所に売りに行ったからだ。必ず入っていたのが、イカを干してレースのように薄くし焼いて醤油をつけたものが、ご飯の上に必ず乗っていた。おかずは玉子焼き、ご飯はもちろん、銀飯、デパートの包み紙に弁当箱を包んで持ってくるような子もいる中、私は、麦飯、粗末なおかず、新聞紙に包んだ弁当を食べる・・・。中学生の私には、昼食は、みじめな時間だった。しかし、親の懐具合を知っているから、文句など言えるはずがなかったが・・・。 もうすぐ、稲刈りの季節。私の住む地方では、めっきり水田が少なくなった。しかし、貧しいからと麦飯を炊く家は今はない。「貧乏人は麦を食え!」という政治家の有名なセリフも、もはや知る人もいないのではないだろうか・・・。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.26

コメント(0)

-

李王家の縁談:林真理子

■李王家の縁談■いつの時代も高貴な方々の結婚はむずかしい・・・。内容紹介(「BOOK」データベースより)「こうなったら、まあさんのお相手をすぐに決めなくてはなりませんね」方子は十四歳になるが、婚約するのに決して早過ぎることはない。皇族の娘は生まれ落ちた時から、配偶者を探し始めるのが常である。しかしもしかしたら皇太子妃にという輝やかしい枷が、梨本宮家の動きを鈍くしていたのである。伊都子は再び頭を働かす。あの宮家、あの侯爵と親の顔と息子たちの年齢を思い浮かべる。宮家の妃が娘のために奔走した縁談の内幕とは? 「李王家の縁談」は、梨本宮家伊都子妃(いつこひ)の目からえがかれた小説。1882年(明治15年)生まれだから、大正天皇、昭和天皇、平成天皇の結婚話、裏話を書いている。●主人公の、梨本宮家伊都子妃(いつこひ)は、1882年(明治15年)2月2日、駐イタリア特命全権公使・鍋島直大の次女としてローマで生まれた。母は広橋胤保の五女・榮子。「イタリア(伊太利亜)の都の子」の意味で伊都子(いつこ)と命名される。母・栄子と娘・伊都子は、宮中一の美女の名を欲しいままにしてきた母娘。●メモ ◎コメント●幕末近くまで、この国には宮家は四つしかなかった。しかも家を継ぐ者以外の男子は出家することと決まっていた。◎明治になって、「十一宮家=朝香・賀陽・閑院・北白川・久邇・竹田・梨本・東久邇・東伏見・伏見・山階」となった。●伊藤博文や山県有朋たちは、これ以上宮家が増えることを案じて、皇室典範の中で養子を禁止するとした。こうしたことを、明治天皇は苦々しく思われていたらしい。ご自分の娘たちを次々と宮家の次男、三男などと結婚させ、三つの新しい宮家を作ったのだ。★大正天皇(皇太子時代)のストーカー事件。明治30年の夏(略)。ある日、嘉仁(よしひと)殿下(皇太子時代の大正天皇)は突然やあはり日光にあった鍋島家別邸(伊都子の家)にいらっしゃったのだ。◎次の日、鍋島家の当主・直大は、来ていただいたお礼に伺った。その二日後、直大は、食事に嘉仁(よしひと)殿下に招かれた。次の日、嘉仁(よしひと)皇太子殿下が来た。そして、伊都子に自分の犬を渡した。二日後、犬の散歩中に、嘉仁(よしひと)皇太子に会った。それから何度も皇太子は来た。お礼に伊都子と父は皇太子の屋敷に行く。するとまた皇太子が来た・・・という繰り返し。これはもう、ストーカーだ。しょっちゅう鍋島邸に行く皇太子・嘉仁(よしひと)に新婚の妻・節子妃が怒り、父が病気という理由で実家に帰った。なぜ伊都子は、大正天皇妃になれなかったのか?伊都子は、宮家の娘でもなく、五摂家の娘でもないサムライの娘。だから華族の娘とはいえ、皇太子妃候補に登らなかった。◎■貞明皇后は大正天皇の趣味に合わせようとしていた。■しかし夫婦仲は必ずしも良好だったわけではなかった。大正天皇は新婚早々に、同じく日光で避暑中の鍋島伊都子を頻繁に訪問しては、飼い犬を預けるなどの行動をとった際には、怒った節子妃が一時帰京[注釈 したこともあった。そして、伊都子には梨本宮との結婚後も会いに行っており、東宮侍従長の木戸孝正に嘆かれている。公式に側室制度(一夫多妻制)は廃止されていなかったが、大正天皇は側室を持たなかった。しかし他の女性への興味を隠そうとはせず、戯れて女官を追い回しては手を掴んで離さなかったり、女官に肖像写真を求めたりした。また、女官に手を付けていたとの噂が世間に広まっており、徳富蘆花がその日記に遺している。 ◎皇太子だった昭和天皇の結婚の相手が決まった。伊都子の娘、方子(まさこ)は選ばれなかった。それは、大正天の伊都子に対する行動を、大正天皇妃は根に持っていて反対したからではないか。それで、伊都子は、娘を李王家に嫁がせることにしたのだった。◎16歳の時から、ほとんど毎日、伊都子は日記を書いている。戦争でノートが手に入らなくなっても、家にあった罫紙を和綴じにして、それを日記帳として書いた。その中には、正田美智子さんが、皇太子妃に選ばれた際、昭和天皇の妻、皇太子の母親が「平民の娘が、けしからん」と大反対したという。もちろん、伊都子も反対だった。■YouTube:磯田先生絶賛!『李王家の縁談』■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.24

コメント(0)

-

札差高田屋繫盛記(一):若旦那の覚悟

■若旦那の覚悟■金貸しは、どうも性に合わないー。札差高田屋の次男坊・新五郎は、夏五月の切米(幕臣への禄米支給)の直後、兄嫁だったお鶴と再会する。兄の惣太郎は先の二月に事故で亡くなり、お鶴は実家へと戻っていた。何をやってもかなわぬ兄を、近寄りがたく感じていた新五郎。だが高田屋の跡取りとなり、厳しくみえた兄の商いに隠された秘密に気づく…。武家の悲哀、淡い恋、家族の情。武士相手に金を貸した商人「札差」として生きる若旦那の成長を、市井の哀歓のなかに瑞々しく描く。待望の新シリーズ。兄嫁の姿/朱色の珠簪/消えた縁談 江戸御時代の札差の若旦那が主人公の時代小説。■札差(ふださし)は、■江戸時代に幕府から旗本・御家人に支給される米の仲介を業とした者。浅草の蔵前に店を出し、米の受け取り・運搬・売却による手数料を取るほか、蔵米を担保に高利貸しを行い大きな利益を得た。札差の「札」とは米の支給手形のことで、蔵米が支給される際にそれを竹串に挟んで御蔵役所の入口にある藁束に差して順番待ちをしていたことから、札差と呼ばれるようになった。この場合、客である蔵米取の武士たちを「札旦那」と呼び、旗本・御家人は札差のことを「米蔵にある家」という意味で「蔵宿」と呼んでいた。■読書メモ■◎は、私のコメント。●手妻◎意味:「手を稲妻のように素早く動かす」ことが語源で、江戸時代にはすでにあったという“日本独自のマジック”です。●旗本や御家人の家禄を担保に金を貸し、札差は巨利を得た。(略)江戸の代表的な富豪といえた。銀の針金を拵え、使い捨ての元結とした者は、髪結い床の上板を壊し「これで普請せよ」と小判を撒いた。一日のばくちで、千二百両と角屋敷の沽券状を賭けた者もいた。吉原の全盛の遊女を金にあかせて買い上げ、大勢の面前で散々に打ちすえて別れを告げた慢心者もいる。大金を投じた遊女に、こんな乱暴な別れ方も出来るぞと見栄を張ったのである。また素人芝居にのめり込み、自分の屋敷を芝居がかりに建て直し、衣装や持ち物迄そっくりに揃えたお調子者もいた。桁外れの無駄遣いである。馬鹿馬鹿しいほどの浪費といえた。 ◎これで思い出したのが、大坂の豪商、淀屋。江戸初期の元禄から正徳年間の記録「元正間記」は淀屋4代目、三郎右衛門(隠居後は古安)の豪華な暮らしぶりを記す。「夏座敷と称して天井にビードロ(ガラス)を張り、そこへ清水をたたえ、金魚を泳がせた」。あるいは、「大名へ金を貸すことが面白く、千両の無心なのに、千五百両も用立てた」。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.23

コメント(0)

-

さかなのこ★一魚(いちぎょ)一会

■さかなのこ■ずっと大好き。それだけで人生はミラクル。お魚が大好きな小学生のミー坊は、寝ても覚めてもお魚のことばかり考えている。父親はほかの子どもと少し違うミー坊のことを心配するも、対照的に母親は彼を温かく見守り、背中を押し続けた。大きくなり、やがて一人暮らしを始めたミー坊は、思いもよらない出会いや再会を通してミー坊だけが進むことができる道にまっすぐ進んでいく。 お魚が大好きな小学生がタレントとしても活躍する魚類学者のさかなクンになるまでの物語。さかなクンの自叙伝「さかなクンの一魚一会 〜まいにち夢中な人生!〜」を基に、『横道世之介』の沖田修一がフィクションを織り交ぜながら実写映画化した。天真爛漫なミー坊を演じたのは『この世界の片隅に』ののん。『映画 太陽の子』の柳楽優弥、『海街diary』の夏帆のほか、磯村勇斗、岡山天音、井川遥らが共演する。 寝ても覚めても「魚、魚、魚・・・」。さかなクンは、魚オタクだ。そんなさかなクンに対して、彼の母親は深い愛情で包んでいる。学校の友人たちも、少し変わっていると思ってもいじめたりしない。変人叩きをする人がいないのが嬉しい。■今年から大学生になった孫■も小さい頃、大の電車オタクだった。幼稚園や小学校で苦労しないか、いじめられないか・・・と私は小さな孫を見ながら思っていた。 さかなクンをのんがやると知って「?」と思った。さかなクンの女性版をつくるのか?そう思っていたら、映画の冒頭、「男か女かは、どっちでもいい」とあった。そうか、さかなクンは男性でも女性でもなくさかなクンなのだ。男だからとか女だからというくくりは関係ない。魚オタクであったもいい。不良でもいい。いいというか、一面だけを見て、その人を叩くことをしない。そんなメッセージが込められている映画だった。最期には、さかなクンの役がのんでよかった、いや、のん以外に考えられない。 先生役の鈴木拓さんは中高の同級生だそうで、鈴木からは時折「ミー坊」と呼ばれている。監督の目の前でさかなクンが電話して、同窓会のお誘いみたいなノリで出演が決まったそうです。水槽と間違えて吹奏楽部に入部した話や、TVチャンピオン準優勝から、特訓して優勝を勝ち取った話も見たかった。「キリン氷結」のCMでスカパラに混じって演奏するさかなクンかっこいい!これって水槽と間違えて吹奏楽部に入部したからだったのだ!!■さかなクン、黒いスーツでスカパラに加入 『キリン氷結』 新CM■(☟はYouTubeのコメント)★さかなクンってメンタル強いよね、人と違うと変わり者とか変人扱いされたり偏見とかあって辛い思いもしたと思う。それに屈しず自分の才能を伸ばすのはかなりの努力と精神力がいると思う。さかなクンはすごい。★音楽・・・プロレベル美術・・・現役イラストレーター文系・・・小説が教科書に載る理系・・・名誉博士号取得改めて見ると天才中の天才だなまじで...★頭に乗ってるフグもかっこよくなっててじわるわこれ★中学校3年生の時に学校で飼育していたカブトガニ19個体の人工孵化に成功した。というシーンが映画にある。カブトガニの人工孵化は非常に珍しく、新聞にも取り上げられた。「水槽が狭くてかわいそうだなあ」という理由で決まった時間に外に出していたら、カブトガニがそれを潮の満ち引きと誤認したのが原因だという。■映画『さかなのこ』がまさかの傑作映画だったので全力解説【ネタバレ無し】■■【大傑作】さかなで感涙⁉︎まさかの『さかなのこ』が大傑作だった!■テレビに出ないかと誘ってくれる人がいたり、イラストを描いてと依頼する人がいたりとさかなクンは、その時、その時でいい人に恵まれている。才能と人柄がいいからだろう。そして、「一魚(いちぎょ)一会」を大切にした結果今がある!・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.22

コメント(0)

-

6/27:秋田市:秋田赤レンガ郷土館と帰阪

■6/27(月)この日は、秋田飛行場から大阪に帰る。12時50分発の飛行機だから、「秋田赤レンガ郷土館」を見ることに。旧秋田銀行の本店として明治末期に建てられたもの。赤と白のコントラストが美しいこの建物は、ルネサンス様式を基調とした外観が特徴です。外観はルネッサンス様式、内部はバロックの手法を採り入れており、建物全体が保存、公開されている。外壁の土台は男鹿石の切り石積み、1階が白の磁器タイル張り、2階は赤レンガを小口出しに積み上げて造られています。美しい外観を演出する2階部分の化粧レンガは、はるばる大阪から運ばれてきた高級品。 内側の裏積みレンガは、当時秋田でレンガ積み建築物を一手に引き受けていた楢山愛宕下の「かめ座」で焼かれたものです。3年という長い歳月をかけて丹念に造り上げられたという赤れんが館。明治の職人魂が感じられます。正面入口を入るとそこは旧営業室。52階までの吹き抜けになっていて、忍冬唐草(にんどうからくさ)模様のレリーフ(浮き彫り)が美しい天井には、豪華なシャンデリアがつるされています。漆喰(しっくい)の白い壁に施された数々の装飾は、複雑で華麗なバロック様式を表現。客溜りの床はイギリス製の色タイル、2階への階段は白大理石というこだわりようです。◆旧貴賓室と暖炉(1)◆館内でもっとも贅沢な装飾が施されているこの部屋には、格天井や寄木張の床、けやきの扉には象嵌があしらわれ、柿渋染めのクロスには月桂冠をデザインした模様が手書きされています。▲旧貴賓室▼◆旧頭取室と暖炉(2)◆館内には暖炉が3カ所あり、それぞれ意匠をこらしていますが、この部屋の暖炉は、紅縞石と薄雲石でつくられています真冬の銀行館内を21度に保っていたアメリカ製のラジエーターと暖炉(3)▼▲通路はアーチ型になっていて、優雅な飾りがついている。▼▲腰材には緑色の蛇紋石を使用。秋田の伝統工芸品が展示されているコーナーがあった。♪雨が降っても唐傘などいらぬ、手頃なフキの葉さらりと差し掛けサッサと出て行がえ秋田音頭に歌われるほどフキは秋田の名物。秋田フキは食用にもなるが、蕗刷りという植物性を活かして茎葉の現物を布地に摺り染めにした屏風、衝立(ついたて)、襖(ふすま)などは見事なものである。 蕗刷りは江戸時代後期に藩内外の名士に賛をさせたものが残るというから、古い伝承技術のひとつといえる。レンタカー最後の走りで秋田空港に向かう。それにしても6月だというのに寒い。小雨のため、気温は21度だった。昨年もこうであったか 梅雨寒し はるなプロペラ機に乗って、海外に行きたいなぁ、機内食が食べたいなぁと思っているうちに14:35無事、大阪伊丹空港に着く。16:20無事帰宅した。機内では、ペットボトルの水が出た。「ドライブ・レンタ・カー」1992km、19日間の旅、これにて終了。●6360歩 大阪府・自宅■6/9~6/20-1 青森県■■青森県(一部秋田県)2022.6.9~6/20-1■6/11-2■秋田県・青森県:十和田湖■6/12■秋田県:レトロな建物の小坂と青森県のレトロな建物、盛美館■6/20-2~6/24-2■岩手県:岩手県■6/25■秋田県・仙北市:美しき城下町角館/思い出の潟分校■6/26■秋田県:なまはげの里、男鹿半島■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.21

コメント(0)

-

6/26:秋田県:なまはげの里・男鹿半島:なまはげ、ばばへら等

■6/26(日)この日は、秋田県の男鹿半島をまわる。小鹿島とも書き、古くからなまはげが有名な所として知られて、なまはげ館が所在する。日本海に突き出た秋田県の男鹿半島。民俗学者の柳田国男は、「男鹿」の地名由来として、「陸(おか)」を挙げた。まるで日本海に浮かぶ「陸」のように見えるからだ。道の駅で「ばばへらアイス」を売っているのを見た。ババヘラは、主に日本の秋田県で露天販売されている氷菓の一種、およびその販売形態。販売員を務める中年以上の女性(ババ)が、金属製の「ヘラ」を用いてコーンへ盛りつけることによる呼び名である。幹線道路そばやイベントの会場近くでしばしば見られる。道路脇に立てられたビーチパラソルを日陰にして腰掛けた販売員が、頬かむりに長袖シャツという姿で、ドラム缶やミルク缶状のステンレス製保冷缶にアイスを収め、それを前に置いて販売している。 夏の秋田の風物詩となっている。「道の駅おが」の入り口のマットには、魚のイラストあるが、これは、ハタハタ。(だろう)♪コラ、秋田名物 八森鰰(はたはた)、男鹿で男鹿ブリコ(アーソレソレ)能代春慶、桧山納豆、大館曲げわっぱ と「秋田音頭」に歌われているハタハタの子(卵)が「ブリコ」。民謡 秋田音頭にも「男鹿で男鹿ブリコ」と唄われるほど男鹿とは深い関わりをもってきた魚です。 なぜハタハタコではなくブリコ?その昔、はたはたの卵はとても美味しく貴重なものとされ、一般人に捕られるのを嫌がった殿様が「あれはブリの子だ」と偽ったことからブリコとよばれるようになったとか、食べるとブリブリ音がするからとか諸説あるみたいです。ハタハタの語源は、雷の「ゴロゴロ」のような古い擬声語に由来する。秋田県で雷の鳴る11月ごろに獲れるので「カミナリウオ」とも呼ばれる。また、冬の日本海の荒波から「波多波多」とも表記される。秋田弁では「ハダハダ」に近い発音になる。男鹿の水族館は、ハタハタに特化している。入道崎というところに行った。北西端にある入道崎は海食崖の岬で、入道崎の突端に立つ白と黒の二色の「入道崎灯台がある。北緯40度線上の灯台として太平洋側の岩手県普代村にある■陸中黒埼灯台■と対をなす。▼入道崎灯台からの景色▲入道崎灯台からの景色▼「なまはげ館」に行った。国の重要無形民俗文化財にも指定され、男鹿半島の民俗行事としても知られるなまはげの歴史資料などを展示している。 なまはげは、神である。だから、なまはげが来た家は、神としてもてなす。男鹿地方の典型であった曲家民家を再現した伝承館では学習講座としてナマハゲの実演が行われ、家中を暴れまわるナマハゲを間近に見ることができ、その迫力を感じられます。民家は田の字形に部屋があり、観客は、2つの部屋から見ている。亭主が説明をしていよいよ、なまはげが登場。登場には、足踏み〇回など事細かな約束事がある。亭主「なまはげさんのお陰で、米がとれました。 来年もよろしくお願いします。 まずは、食べて、飲んで下さい」的なことを秋田弁で言う。なまはげ「悪い子はいねか。 お前の家の〇〇は、悪いらしいな」と言う。亭主「とんでもございません、いい子でございます」とかばう。私はこれを「なまはげ問答」と名付けた。( ̄ー ̄)次に行ったのが、男鹿半島の付け根にあたる処にある「寒風山」。日本海と男鹿半島を一望できるスポットです。毎日風が強くて、寒風山という名前を実感できます。レンタカーを止めて、展望台に登った。回転展望台は、13分かけてぐるっと一回転し360度の展望が楽しめます。寒風山はほとんどが芝生におおわれ、山頂からは男鹿の街や日本海を見渡せる。草木の手入れや景観を守るための「山焼き」は春の風物詩となっている。秋田名物、きりたんぽを宿で食す。「しったげうめえ」。良い意味でも悪い意味でも「すごい」ときに使う方言。「死ぬほど、死ぬだけ」を語源としているので、「しんたげ」という言い方をする場合もあります。明日は、大阪に帰るという日の宿から見た、秋田市の景色。●5764歩 秋田県・秋田市泊■6/9~6/20-1 青森県■■青森県(一部秋田県)2022.6.9~6/20-1■6/11-2■秋田県・青森県:十和田湖■6/12■秋田県:レトロな建物の小坂と青森県のレトロな建物、盛美館■6/20-2~6/24-2■岩手県:岩手県■6/25■秋田県・仙北市:美しき城下町角館/思い出の潟分校■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.19

コメント(0)

-

恋する惑星★金城武

■恋する惑星■「その時 彼女との距離は0.1ミリ。57時間後 僕は彼女に恋をした―」用心深くなってレインコートを脱がない女、誕生日の賞味期限のパイン缶を集める刑事、同じ曲をかけ続ける店員、失恋の傷が癒えず寄せられる恋心には鈍感な警官。無国籍な香港の街を舞台に交錯する男女ー。90年代の空気感をリアルタイムに封じ込めた“おとぎ話”。刑事223号は、別れた恋人が好きだったパイナップルの缶詰を買い続けていた。だが、彼女を忘れるため、バーの片隅で出会った金髪の女性に声をかけて一夜を過ごすことになる。その頃、刑事223号もよく立ち寄る小食店に新しい店員が入ってくる。新入りのフェイは、夜食を買いに来た警官663号に恋心を抱き、偶然手に入れた彼の家の鍵で部屋に忍び込み……。まだ日本では有名ではなかったウォン・カーウァイや金城武、フェイ・ウォンの名を一躍有名にした作品で、舞台となった重慶大厦や中環の名物エスカレーター(中環至半山自動扶梯)周辺は日本人観光客の目的地にまでなった。また、クエンティン・タランティーノが絶賛し、アメリカでの配給権を獲得した。 この作品は、1994年のもので、これ以降、金城武が人気者になったのを覚えている。以後、彼は、日本のテレビドラマ■二千年の恋■にも出演して、私も見ていた。確か、パソコンから情報を抜く役になっていたと思う。 主役の金城武は、日本人の父親と台湾人の母親との間に生まれ、沖縄県出身の祖父を持つ。中学までは台北日本人学校に通い、高校からは台北アメリカンスクール(中国語版)に通うというインターナショナルは人。日本語・北京語・広東語・台湾語・英語が堪能っていうだけあって、映画の中では日本語の会話もあった。香港に仕事で訪れた際、ホテルのロビーで偶然に居合わせた映画監督のウォン・カーウァイに見初められ、香港映画『恋する惑星』(1994年)に出演。長身で端正なマスク、きっと目立ったのだろう。その人柄と美貌で、アルマーニやプラダなど有名ブランドから広告塔に起用されている。★刑事223号もよく立ち寄る小食店に新しい店員、フェイは、刑事223号が好きになり、彼の留守に部屋に忍び込む。これって、ストーカーで犯罪!!怖い!!!映画の中で使われている■動画:California Dreamin'■大好きだ!!!・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.17

コメント(0)

-

ドライビング Miss デイジー★午前十時の映画祭

■ドライビング Miss デイジー■1948年、ジョージア州アトランタ。元教師のユダヤ系(ジェシカ・タンディ)は、ある日、買い物に出かける途中、隣家の垣根に車を突っ込んでしまう。息子のブーリー(ダン・エイクロイド)は、母親のために初老の黒人運転手ホーク(モーガン・フリーマン)を雇う。初めは意固地にホークを拒絶していたデイジーだったが、彼の真面目な仕事振りと正直な人柄に魅かれ、どこへ行くにもホークの運転する車に乗るようになるー。 1987年度ピューリッツァー賞・演劇部門を受賞したアルフレッド・ウーリーの戯曲の映画化。1940年代から公民権法が施行された1970年代のアメリカ南部を舞台に、老齢のユダヤ系未亡人とアフリカ系運転手の交流を描いたヒューマン・ドラマ。アカデミー賞9部門にノミネートされ、作品賞、ジェシカ・タンディの主演女優賞ほか4部門を受賞した。★ジェシカ・タンディ★80才でアカデミー賞・主演女優賞を受賞したジェシカ・タンディは、1909年、ロンドン出身。1940年代までは舞台を中心に活動、「欲望という名の電車」(47)の初演ではブランチ役を演じ、トニー賞に輝いた。ヒッチコック監督『鳥』(63)に出演後、映画界からは遠ざかっていたが、80年代に復帰。『ガープの世界』(82)、『コクーン』(85)などに出演し、『フライド・グリーン・トマト』(91)でもアカデミー賞候補になったが、1994年、85才で死去した。★モーガン・フリーマン★2004年『ミリオンダラー・ベイビー』でアカデミー助演男優賞を受賞。その他にも『ドライビング Miss デイジー』、『ショーシャンクの空に』、『セブン』などのヒット作に出演歴があり、その安定感と味のある演技によってアメリカのみならず世界各国で賞賛を浴びる実力派国際俳優であり、最も名誉ある俳優の一人である。 公開された時、見に行ったが、もう一度見てよかった。ストーリーはよく分かっているから、細かい所を見ることが出来る。Miss デイジーは、黒人について全く無知だった。黒人の運転手は、途中でトイレに行きたくなっても、公共トイレは、黒人という理由で使えないこと。今も黒人差別はあるけれど、40年代の差別は今とは、比べ物にならないくらいにひどいものだ。 2人が車で通っていたら、警察官が来て「免許を見せろ」という。白人と黒人が一緒にいるのが当時は珍しかったのだろう。2人が車で通りすぎた後、警官の言葉が、差別的だった。「黒人の運転手とユダヤ人のばあさん」。黒人はともかく、なぜデイジーがユダヤ人だと分かったのだろう? 1966年の雨の日、デイジーは礼拝に向かう道中に、クー・クラックス・クランによってシナゴーグ(ユダヤ教の会堂)が放火されたと知る。南部では黒人のみならず、ユダヤ人も差別と偏見の対象なのだ。運転手役のモーガン・フリーマンが素晴らしかった。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.16

コメント(0)

-

6/25:秋田県:美しき城下町・角館(かくのだて)/思い出の潟分校

■6/25(土)青森県、岩手県を見て、この日から秋田県:仙北市・角館(かくのだて)に入る。江戸時代初期、元和6年(1620)に芦名氏により大規模な都市計画が実行され、造られた武家屋敷街。国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されており、現在でも青柳家を始めとした武家屋敷がいくつも立ち並んでいる。桜の名所としても有名で、しだれ桜を中心にソメイヨシノとはまた違った桜並木が続いている。▲青柳家:手前の石には、穴があいているが、ここに馬をつないでおく馬繋ぎ石。その奥の四角い石は、馬に乗る時に使った踏み台石。▲貝風呂(青柳家)地元の素焼七輪にほたて貝を乗せ、鍋として塩汁貝焼などの鍋物に用いた。▲石黒家、欄間。▲箱そり:大きいものは馬そり(馬橇、馬ソリ)、小さいものは箱ぞりを利用した。時には、医者に連れて行く病人も運んだようである。▲蔵:腰の部分は、雪で壁が傷まないように、板で囲っている。 屋根の雪の重さに耐えるようにと支えでつっかえている。緑が美しかったが、桜の頃、紅葉の頃・・・。すべてが美しい町。日本一美しい町。小京都というのは、どうなのだろうと思う。小京都ではなく、角館だ。▲どの家も玄関は、ふたつ。正面の屋根がついたのが正式な玄関で、ここが使えるのは、この家の当主と、当主と同格か上の客。それ以外は、左にある玄関を使う。▲この武家屋敷通りの道幅は 六間(10.8m)と広く、この道幅は1620年から変わらず、400年近く経っていることに驚きます。▼■松本家■柴垣で囲まれた屋敷は小さな建物ですが、茅葺き屋根に武家の面影を残しています。この家が武士の家?武士の家の定義は。*門があること。*垣根があること。*屋敷内に祠が祀ってあること。 松本家は、映画「たそがれ清兵衛」撮影場所。▲田町武家屋敷にある蔵をリノベーションしたホテル。武家町を後にして行ったのが、「外町」(とまち)とよばれる町人町。その中で、嘉永6年の創業以来、今も商売をしている安藤醸造 本店。▲ここは、店の商品を作るために必要な水場で大切にしている。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆田沢湖で遊覧船に乗ろうとしたが、波が高くて船がでない。そこで行ったのが、「思い出の潟分校」。田沢湖町立生保内小学校潟分校(たざわこちょうりつ おぼないしょうがっこう かたぶんこう)は、秋田県仙北市田沢湖にあった生保内小学校の分校である。「おぼない」というのはアイヌ語で「深い川」を意味する。趣のある木造校舎の見学をすることができる観光施設です。1974年に廃校となった旧田沢湖町立生保内(おぼない)小学校潟分校を修復し、平成16年に一般公開が開始されました。教室で使っていた薪ストーブや分度器廊下、水飲み場、体育館や校庭があり、全て当時のまま残してあるためノスタルジックな雰囲気が漂い、昔の学校生活を思い出させます。校舎も、机も窓枠も、教壇も・・・。すべて木の学校だから100年以上たっても残したいと思うのだ。これがコンクリートだったら、きっとこれだけの愛着はないだろう。●7169歩 秋田県・仙北市泊■6/9~6/20-1 青森県■■青森県(一部秋田県)2022.6.9~6/20-1■6/11-2■秋田県・青森県:十和田湖■6/12■秋田県:レトロな建物の小坂と青森県のレトロな建物、盛美館■6/20-2~6/24-2■岩手県:岩手県■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.14

コメント(0)

-

6/24-2:岩手県:平泉、世界遺産・中尊寺・金色堂など

■6/24(金)-2毛越寺に続いて、ガイドさんの案内で中尊寺に移動して見て回った。11世紀末、奥州藤原氏初代清衡は、岩手県南部の江刺から平泉へと本拠を移しました。その理由としては、平泉が水陸交通の要衝地であったこと、さまざまな植物が混在する南北自然の交錯点であったことなどが考えられています。さらに、近年判明したことですが、北上川東岸地域に大穀倉地帯が広がっていたことも要因の一つではないかとされています。(▲本堂)平泉に来た清衡は、はじめに塔を建てたとされています。藤原清衡の前半生は兄弟・親族が相争うもので、多くの近親者の死を目の当たりにしてきた。壮年以降の清衡が平泉の地に、都の大寺院にも劣らぬ仏堂を造立したのは、その莫大な経済力の背景があったこととともに、戦いに明け暮れた前半生を省み、戦没者の追善とともに、造寺造仏、写経の功徳により、自己の極楽往生を願ってのことであったと推測されている。(▲本堂)これが関山中尊寺の始まりです。この塔の建立は、清衡の楽土建設の意思表示であり、また、平泉が東北地方の中心であることを示すものでもありました。事実、清衡の統治範囲は、南は福島県白河関、北は青森県*外が濱*に及ぶものでしたが、白河関が北緯37度、外が濱が41度であるのに対し、中尊寺は北緯39度と、文字通り東北地方の中心に位置していました。北の果の「外が濱」というのは、青森県の緑の部分。下北半島(まさかり形)も含むという説もある。 7月24日放送のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では、2代目「鎌倉殿」が家来に「外が濱に流罪じゃ」と言っていた。中尊寺金色堂(ちゅうそんじこんじきどう)は、奥州藤原氏初代藤原清衡が天治元年(1124年)に建立したもの。金色堂は、中尊寺山内のやや西寄りに東を正面として建つ、方三間(正面、側面共に柱間が3間)、平面の1辺が5.5メートルの小型の仏堂である。私は、金色の堂が建っているのかと思って、警備が大変だろうなと思っていた。すると、堂をすっぽりと覆っているではないか!!それを覆堂という。(▲覆堂(おおいどう))建立の数十年後には建物を風雨から守るための「霧よけ」のような施設が造られ、やがて正応元年(1288年)鎌倉将軍惟康親王の命令で金色堂を外側からすっぽり包む形で覆堂が建設された。現在の金色堂覆堂は1965年に建設された鉄筋コンクリート造のもの。芭蕉が供の曽良を連れてここに来た。五月雨の降り残してや光堂 芭蕉そしてこう付け加えた。(▲経蔵)かねて耳驚かしたる二堂開帳す。経堂は三将の像を残し、光堂は三代の棺を納め、三尊の仏を安置す。 七宝散りうせて、珠の扉風に破れ、金の柱霜雪に朽ちて、既に頽廃空虚のくさむらとなるべきを、四面新たに囲みて、甍を覆ひて風雨をしのぐ。しばらく千歳の記念とはなれり。■現代語訳■以前から(その評判を)聞いて驚いていた二堂が開かれていた。経堂には三人(藤原清衡、基衡、秀衡)の像を残していて、光堂には(その)三代の棺を納め、三尊の仏像を安置している。 (光堂をかざっていた)七宝はなくなり、珠宝で飾られた扉は風雨でいたみ、金の柱は霜・雪によって朽ち果て、もう少しで崩れ果てて何もない草むらとなるはずだったところを、(後世の人たちが)四方を新しく囲んで、(屋根)瓦を覆って雨風を防ぐ(ようにしてある)。(新しい壁と屋根が朽ちるまで)しばらくの間昔を思う記念となっているのである。宿で朝食を食べていたら、「こびりの郷」という字が目に入った。「こびり」とは、「こびる」=「小昼」、転じて「おやつ」という意味らしい。●5469歩 岩手県・北上市泊■6/9~6/20-1 青森県■■青森県(一部秋田県)2022.6.9~6/20-1■6/11-2■秋田県・青森県:十和田湖■6/12■秋田県:レトロな建物の小坂と青森県のレトロな建物、盛美館■6/20-2■岩手県:塩の道/北山崎断崖クルーズなど■6/21■岩手県:瀧泉洞/田老(たろう)という地名/浄土ヶ浜■6/22-1■岩手県:盛岡市:中津川エリア:若き日の石川君、賢さんに会う■6/23-1■岩手県・花巻市:賢治誕生の地、「きなきな」、「昭和の小学校」■6/23-2■岩手県・花巻市:高村光太郎と賢治の羅須地人協会■6/24-1■岩手県:平泉、毛越寺(もうつうじ)庭園他■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.13

コメント(0)

-

6/24-1:岩手県:平泉、世界遺産・毛越寺(もうつうじ)庭園他

■6/24(金)-1この日は、ガイドさんの案内で世界遺産・毛越寺の境内と毛越寺庭園などを見た。 毛越寺・寺伝によれば850年(嘉祥3年)、中尊寺と同年に円仁が創建。その後、大火で焼失して荒廃したが、奥州藤原氏第2代基衡夫妻、および、子の第3代秀衡が壮大な伽藍を再興した。中世の歴史書『吾妻鏡』によれば、「堂塔四十余宇、禅房五百余宇」があり、円隆寺と号せられる金堂・講堂・常行堂・二階惣門・鐘楼・経蔵があり、嘉祥寺その他の堂宇もあって、当時は中尊寺をしのぐ規模だったという。金堂の円隆寺は、金銀、紫檀をちりばめ、その荘厳は『吾妻鏡』に「吾朝無双」と評された。その浄土庭園は、平安時代末期の遺構として、毛越寺のシンボルとなっており、苑池も橋脚をのこして中島・庭石については旧態をよく示して、平安時代の伽藍形式を示すものとして学術上の価値が高い。こんにち伽藍復原図として知られる図像は、1954年(昭和29年)以来の発掘調査によって検出された考古資料をもとに描かれたものである。 夏草や兵どもが夢の跡 芭蕉1行目にある「高館」というのが、義経が妻子とともに最期を遂げたといわれている所。(この場所から少し離れた所で毛越寺の飛地境内)▲左の小さい石に芭蕉に句が書いてある。遣水【やりみず】平安時代の寝殿造(しんでんづくり)において、外から引き入れて庭園につくった流れ。寝殿造の庭園では一般に北東から入れ南西に流出させる。平安中期の作庭方法論書『作庭記』では、東より南に迎えて西へ流すのを順流とす、といっている。また、遣水にはかならず板石状の石橋を低く架けるのが普通で、これは庭園の石橋として古い例である。池がつくられないような狭い敷地の場合でも,この遣水だけはつくられた。池の周りに松が植えてあるが、これは藤原氏の建てた建物の礎石の目印に植えた松が大きくなったもの。これはほとんど仙台藩の時代に植えられたもので、樹齢が300年ほどたっているものも多くある。毛越寺のあやめは大泉が池周辺の約30アールのあやめ園に、300種、3万株の花菖蒲が咲き誇り、満開だった。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆無量光院跡秀衡は、平治の乱の後にも、敗死した源義朝の子・源義経を庇護下に置いたことがあるが、文治元年(1185年)に義経が源頼朝と対立し、文治三年に再び義経を匿うこととなった。三代秀衡公が、宇治平等院の鳳凰堂を模して建立した寺院跡。建物の中心線は西の金鶏山と結ばれており、その稜線上に沈む夕日に極楽浄土をイメージした、浄土庭園の最高傑作といわれています。奥州藤原氏の滅亡後、焼失して遺跡のほとんどが水田化、池跡と中島、礎石のみが残っている。三代の栄耀一睡のうちにして、 大門の跡は一里こなたにあり。秀衡が跡は田野になりて、金鶏山のみ形を残す。(「おくのほそ道」より芭蕉)■現代語訳■三代(にわたって栄えた藤原氏)の栄華も一睡の夢のようにして(はかなく消え)、(藤原氏の館の)大門の跡は一里ほどこちらにある。秀衡(の館)の跡は田や野原になっていて、金鶏山だけが(昔の)形を残している。■6/9~6/20-1 青森県■■青森県(一部秋田県)2022.6.9~6/20-1■6/11-2■秋田県・青森県:十和田湖■6/12■秋田県:レトロな建物の小坂と青森県のレトロな建物、盛美館■6/20-2■岩手県:塩の道/北山崎断崖クルーズなど■6/21■岩手県:瀧泉洞/田老(たろう)という地名/浄土ヶ浜■6/22-1■岩手県:盛岡市:中津川エリア:若き日の石川君、賢さんに会う■6/23-1■岩手県・花巻市:賢治誕生の地、「きなきな」、「昭和の小学校」■6/23-2■岩手県・花巻市:高村光太郎と賢治の羅須地人協会■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.12

コメント(0)

-

6/23-2:岩手県:花巻市:高村光太郎と賢治の羅須地人(らすちじん)協会

■6/23(木)-2岩手県・花巻市にある高村山荘は、彫刻家・詩人である高村光太郎が晩年の7年半を過ごした小屋です。光太郎は、生前ほとんど評価されていなかった賢治の才能に魅了され、手紙などを通じて交流していました。そして賢治が亡くなってからは、「宮沢賢治全集」の編集にも携わりました。こうしたことから宮沢家は、終戦の直前、空襲でアトリエを失った光太郎を花巻に呼び寄せたのです。昭和20(1945)年~昭和27年迄の7年間というから、62歳~69歳までの7年間ということになる。1952年にこの山荘を離れるまでもっぱら詩作と書に専心し、書のいくつかは同敷地内の高村光太郎記念館に展示されています。山居7年の建物はわずか7.5坪の小屋でしたが、光太郎の没後、敬慕する地元の村人たちにより保存するための套屋が建てられ、後に套屋の外側にさらに鉄骨造りの第2套屋が建てられたことにより現在の形となっています。本当の小屋は、これよりも一回り小さく、この小屋の中にある。光太郎はなぜ、冬には零下20度にまで下がり雪が深いこの地に7年も留まったのか。 それは、光太郎が戦争を賛美する詩を沢山書いたからという自責の念からだ。高村は山のふもとに小さな小屋を建てて、自給自足の生活を送ります。1人山荘で暮らすなかで高村は、戦時中の自身の行いに向き合い、詩を書き続けました。戦後、詩は書きながらも、みずからへの罰として、半世紀以上続けてきた彫刻は絶っていた光太郎。 終戦の7年後の昭和27年に転機が訪れます。きっかけは、太宰治の兄で、当時、青森県知事だった津島文治からの依頼でした。十和田湖を世界的な景勝地にしようと考えた津島は、シンボルとなる像の制作を、高村に託したのです。肺結核を患っていた高村は、血を吐きながら制作に打ち込み、およそ1年かけて乙女の像を完成させました。その3年後、73歳でこの世を去ります。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆次に行ったのが、「羅須地人協会」。「羅須地人協会」とは。1926年、農学校を退職した賢治が農民たちを集めて農業技術や農業芸術論などを講義するために設立。1928年に病気になるまで、賢治はこの建物で自炊生活をしていました。建物は、賢治の祖父、宮沢喜助によって、1904年(明治37年)隠居所として建てられた。木造2階建てで、1階は10畳と8畳の2室、2階は床の間付き8畳の和室となっている。 妹の宮沢トシが結核に冒されて亡くなる8日前まで療養所として使用される。その後、賢治によって1階の10畳を集会場に使える近代的なリビングに改造の上、羅須地人協会として使用されている。賢治の没後、人手に渡って現在の場所に移築されたが、1969年(昭和44年)に花巻農業高等学校の用地の一部として買い取られ、復元整備の上で『賢治先生の家』羅須地人協会として一般に公開されることになった。▲玄関横の黒板には、賢治の筆跡を模した『下ノ 畑ニ 居リマス 賢治』の文字(復元整備の際に弟の清六によって書かれたものが、消えないよう農業高校の生徒によって上書きされ続けている)が記されている。▼■農学校歌■ 宮澤賢治 日ハ君臨シ カガヤキハ 白金ノ雨 ソソギタリ ワレラハ黒キ土ニ俯(ふ)シ マコトノ草ノ タネマケリ 日ハ君臨シ カヾヤキノ 太陽系ハ マヒルナリ ケハシキ旅ノナカニシテ ワレラヒカリノミチヲフム 「新修宮沢賢治全集 第六巻」筑摩書房▲花巻農業高校の敷地内にある深い谷と小さな川▼それに架かる橋の名前は「銀河橋」▲花巻農業高校のマーク■6/9~6/20-1 青森県■■青森県(一部秋田県)2022.6.9~6/20-1■6/11-2■秋田県・青森県:十和田湖■6/12■秋田県:レトロな建物の小坂と青森県のレトロな建物、盛美館■6/20-2■岩手県:塩の道/北山崎断崖クルーズなど■6/21■岩手県:瀧泉洞/田老(たろう)という地名/浄土ヶ浜■6/22-1■岩手県:盛岡市:中津川エリア:若き日の石川君、賢さんに会う■6/23-1■岩手県・花巻市:賢治誕生の地、「きなきな」、「昭和の小学校」■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.10

コメント(0)

-

デリシュ!★世界初のレストラン誕生秘話

■デリシュ!■世界初の「レストラン」開業の秘密、教えます。1789年、革命直前のフランス。誇り高い宮廷料理人のマンスロンは、自慢の創作料理「デリシュ」にジャガイモを使ったことが貴族たちの反感を買い、主人である傲慢な公爵に解任され、息子と共に実家に戻ることに。もう料理はしないと決めたが、ある日彼の側で料理を学びたいという女性ルイーズが訪ねてくる。はじめは不審がっていたマンスロンだったが、彼女の真っ直ぐな想いに触れるうちに料理への情熱を取り戻し、ついにふたりは世界で初めて一般人のために開かれたレストランを営むことになる。店はたちまち評判となり、公爵にその存在を知られてしまう…。1789年、フランス革命前夜自らの表現を信じた料理人が起こしたもうひとつの革命があった。★「デリシュ」とは、ジャガイモとスライスしたトリュフを重ねて生地で包み焼きしたパイ。当時、フランスではジャガイモは一般的に豚の餌として使われることが多く、まして優雅な貴族の食卓に並ぶものではなかった。 ジャガイモやトリュフは悪魔の産物と考えられていました。当時貴族と聖職者は同様に天国の食べ物ということを未だに信じていました。空中にいるという要素が多ければ多いほど、神聖な存在になるのです。鳩なんかは完璧で、地面に近い牛はちょっと劣る…という具合に。ジャガイモは非常に栄養価が高いですが、フランスで認められるまではもう100年かかります。そして、農民にその価値を理解させるために畑に兵士を配備して守るよう王を説得したという農学者パルマンティエの尽力によって、ジャガイモはフランス人の習慣に定着したのです。 ★「デリシュ」がジャガイモで出来ていると聞いた貴族は、「ドイツか!!」とツッコんでいた。ドイツでは、早くから食べられていたのだろうか?★お城の厨房は、普通の家の台所とは桁違いな広さや材料の豊かさだ。庶民は、飢えているというのに・・・。革命が起きるはずだ。★「デリシュ!」の予告編を見た時、よく似た話を思い出した。■「バベットの晩餐会」■だ。デンマークの田舎町、マーチーネとフィリパ姉妹のもとにパパンからの紹介状を持ったバベットという女性が、訪ねてきた。彼女はパリのレストランの名シェフだった。名シェフ、田舎で腕をふるうという設定は一緒だが、ちょっと違うなと調べてみたら、「デリッシュ!」は18世紀後半、でフランス革命前夜。「バベットの晩餐会」は19世紀後半で、パリ市の動乱(パリ・コミューン)で家族を失ったという設定。この100年の間に、ジャガイモも市民権を得たのだろう。■バベットの晩餐会HP■■動画バベットの晩餐会■★絵のようなフランスの田舎の民家が美しかった!!・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.09

コメント(0)

-

6/23-1:岩手県:賢治生誕の地、「きなきな」、「昭和の学校」:花巻

■6/23(木)-1盛岡から花巻に行った。盛岡と花巻は、北上川でつながっている。花巻は宮沢賢治の生まれた所。いろいろ楽しみだな・・・。ガイドさんとあったのは、■宮沢賢治童話村■宮沢賢治童話村は、今にもジョバンニや又三郎、山猫がでてきそうな賢治童話の世界で楽しく学ぶ「楽習(がくしゅう)」施設。というがよく分からなかった。▲岩手の「鹿踊り」は、賢治もお気に入りだった。▲この博物館の敷地内で象の足跡化石が発見されました。▼◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■宮沢賢治イートハーブ館■宮沢賢治と作品を愛する方々により発表された賢治に関する様々なジャンルの芸術作品、研究論文を数多く収集した文学館です。分かりやすく整理してあり、誰でも自由に見たり触れたり利用したりできます。とあるが、これまたよく分からない。もっとも、私は、賢治の作品をあまりよく知らない。 詩、「雨ニモマケズ」や「永訣の朝」、 童話?「よだかの星」を知っているくらい。 まあ、「銀河鉄道の父」は、読んだけどね。▲よだかの星▲どんぐりと山猫▲賢治といえば、この帽子をかぶった姿が代表的。▲賢治のモチーフのこけし。他にも頭がくらくら動くこけしがあったが、これを「キナキナ」とよぶということを「銀河鉄道の父」を読んで知った。「キナキナ」とは主に南部系の工人によって作られる、頭部がくらくらと動く小寸(10cm程度が定寸)のこけしをいう。キナキナは頭部が揺れる様子の擬態語である。産地は、盛岡、花巻を中心とした岩手県、および秋田県の一部を含む。キナキナの作られる一帯は、それを作る工人というよりは、キナキナをおしゃぶりとする習俗をもつ地域に依存するため、その地域を「キナキナ習俗圏」と呼ぶこともある〈木の花 第8号、第9号〉。賢治の妹が死んだとき、賢治の父親は、妹の世話をしてくれていた看護婦に記念にキナキナを渡したという。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆「山の駅 昭和の学校」は、花巻の市街地から車で20分ほどの場所にあります。もともとは花巻市立前田小学校の校舎で、テレビドラマのロケ地として使われたこともあったそう。昭和の学校のコンセプトは、名前の通り“昭和”。昭和30年~40年の商店街を再現した校舎は、ノスタルジックな雰囲気です。ここで保存・展示しているアイテムはすべて、校長の照井正勝さんが個人的にコレクションしたもの。25年以上かけて東北各地の古物店や商店などを訪ね歩きコツコツと集めたそうで、その数に圧倒されます。玄関ホールには、かつて“三種の神器”と呼ばれ一般家庭に広く普及した「白黒テレビ・冷蔵庫・洗濯機」戦後にブームとなった三輪自動車なども展示されています。■6/9~6/20-1 青森県■■青森県(一部秋田県)2022.6.9~6/20-1■6/11-2■秋田県・青森県:十和田湖■6/12■秋田県:レトロな建物の小坂と青森県のレトロな建物、盛美館■6/20-2■岩手県:塩の道/北山崎断崖クルーズなど■6/21■岩手県:瀧泉洞/田老(たろう)という地名/浄土ヶ浜■6/22-1■岩手県:盛岡市:中津川エリア:若き日の石川君、賢さんに会う■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.08

コメント(0)

-

レインマン★午前十時の映画祭

■レインマン■高級中古車ディーラーのチャーリー(トム・クルーズ)は、幼い頃から折り合いが悪かった父の訃報に接し、葬儀に出席するため故郷のシンシナティへと向かった。遺言書を開封し、自分に遺されたものが車1台と薔薇の木だけという事実にショックを受けたチャーリーは、300万ドルという莫大な遺産が匿名の受益者の手に渡ると聞かされる。その受益者とは、長年施設暮らしを続けている実の兄、レイモンド(ダスティン・ホフマン)だった―。 高い知能指数と並外れた記憶力がありながら、自分を上手く表現できないサヴァン症候群の兄、そんな兄の存在を知らずに生きてきた自由奔放な弟―離ればなれに暮らしていた兄弟が次第に心を通わせていく姿を描いたロードムービー。第61回アカデミー賞では、作品賞、監督賞、脚本賞、ダスティン・ホフマンの主演男優賞の4部門を受賞した。この作品のもう一人の主役といえるのが、1949年型ビュイック ロードマスターコンバーチブル。曲線のボディラインが美しく、直列8気筒の「ファイヤーボール・エイト」エンジンが搭載された特別仕様車。当時8,095台の限定生産だったという。★コンバーチブルとは、オープンカーのこと。「幌やハードトップの取り外しができて、屋根付き、オープンカーの切り換えができる自動車」のこと。日本では一般的に「オープンカー」と呼ばれるクルマの一つです。コンバーチブルとは英語で「Convertible(変換できる)」という意味。「オープン状態」と「クローズド(屋根を閉めた)状態」を変換できるからこう呼ばれています。 二人が旅する国道66号線はルート66とも呼ばれ、西部の発展に重要な役割を果たした大陸横断道。幾度となく映画や小説、音楽などで扱われ、アメリカの古き良き時代を象徴する道として知られている。★レインマンとはなにか?このことが、気になって仕方が無かった。高級中古車ディーラーのチャーリー(トム・クルーズ)は、2歳で母親が亡くなった。さびしくなかったのかという問に、チャーリーは、「レインマンが来てくれたからさびしくなかった」と答える。私はレインマンは、チャーリーの空想の人だと思っていた。まだ幼かった、チャーリー自身にも、分からなかった。旅の途中までは・・・。★高い知能指数と並外れた記憶力がありながら、自分を上手く表現できないサヴァン症候群の兄、レイモンドを演じたのがダスティン・ホフマン。サヴァン症候群とは、知的障害などがある一方で、特定分野で高い能力を持つ症状のことである。映画内では自閉症とされているが、自閉症=サヴァン症候群ではない。レイモンドは、電話帳や6組のカードを覚える記憶力、4ケタの掛け算を瞬時にできる計算能力、床に散らばったつま楊枝の数を瞬時に言い当てる能力などを持つ。高い能力を持つ一方で、コミュニケーション能力に問題があり、金銭の概念について理解できない。また、外界に恐怖を感じているため、決まったテレビ番組を見て決まった食事を取るなど、パターン化された行動を好むなど、1人で生きていくのは困難である。「レインマン」の原作者であるバリー・モローは、サヴァン症患者のキム・ピークからインスピレーションを受けたという。また、レイモンドを演じたダスティン・ホフマンは、何人かのサヴァン症候群の患者と会い、役作りを行ったという。■「レインマン」■★高級中古車ディーラーのチャーリーを演じるのはトム・クルーズ。若い、美しいトム・クルーズ。この映画は、1988年前のもの、今から、35年前のものだ。そりゃあ、トム・クルーズが若いわけだと先日の■トップガン マーヴェリック■を思い出しながら納得した。とてもいい映画だった。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.07

コメント(2)

-

キエフバレエ団日本公演を見てきた。

9月4日(日)、キエフ・クラシック・バレエの公演「白鳥の湖」を次女と見てきた。会場は1200人を超える大ホール。その大ホールが超満員だった。■「キエフ・バレエ」は■ウクライナ・キーウにある世界的に知られる国立のバレエ団で、およそ120人のダンサーが所属しています。現在、半数以上のダンサーはドイツやイタリアなど国外へ避難していますが、バラバラになったダンサーらおよそ30人が日本で一堂に会し、15日から侵攻後初めての海外公演を行います。 演目がよく知られた「白鳥の湖」というのもあるがろうが、やはり、ウクライナ情勢がバレエ団を応援したのだろう。普段はあまり、バレエに関係なさそうな人も見に来ていた。日本公演にあったっては、バレエダンサーの中にも、いろんな感情があったらしい。中には、兵士が命をかけて戦っているのに・・・と来日を迷った人もいたそうだ。それに、海外に避難したバレエダンサーの中には、戦争が終わるのにそんなに時間はかからないだろうと思って、衣装をウクライナに置いてきた人がほとんどだったらしい。■そんなバレエだ団に、■「キエフ・バレエ」で副芸術監督を務める寺田宜弘さん(46)が救いの手を。寺田さんは11歳でウクライナの国立バレエ学校に留学。その後、バレエ団のダンサーや副芸術監督をしてウクライナでの暮らしは35年に及んでいました。その寺田氏のバレエ教室をしている母親が衣装を提供してくれたそうだ。 舞台の最後、優雅に挨拶するバレリーナに暖かい観客の拍手で、何回もカーテンコールがあったが、あれはウクライナへの応援の拍手に感じた。※2022年3月よりキーウ(キエフ)が正式名称となりましたが、バレエ団との協議の結果、2020年より元の呼び名で延期となっている公演の為、本年度は【キエフ・クラシック・バレエ】というタイトルとしております。ご了承ください。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.06

コメント(2)

-

6/22-2:岩手県:盛岡市:北上川に沿って

■6/22(水)-2盛岡市には、3本の川がある。左から、雫石川、北上川、中津川。先に、中津川をガイドさんに案内してもらって、夕方、北上川に沿ってあるいた。北上川(きたかみがわ)は、岩手県中央部を北から南に流れ宮城県東部の石巻市で追波湾に注ぐ一級河川。北上川水系の本流であり、流路延長249 km、流域面積10,150 km2は、東北地方の河川の中では最大で、日本全国では4番目の規模である。日本の河川としては勾配がかなり緩いことが特徴である。 川の名前は『日本書紀』に出たが、未だに位置を特定されていない「日高見国」に由来すると言われる。「日高見国の母なる川」という意味で「ひたかみ」と呼ばれたが、のちに転訛して「きたかみ」となり、やがて「北上」と当て字をするようになったと言われている。私が「北上川」で思い出すのは「北上夜曲」。 ♪匂い優しい白百合の 濡れているよなあの瞳 想い出すのは 想い出すのは 北上河原の月の夜■北上夜曲 和田 弘とマヒナスターズ&多摩幸子 ■この曲を作ったのは、まだ十代の学生だったそうだ。北上川は一関を通り宮城県の石巻まで流れていきます。北上川には「夕顔瀬橋」「旭橋」「開運橋」「不来方(こずかた)橋」など趣のある橋が並んでいます。不来方(こずかた)橋、開運橋、旭橋を見ながら川辺を歩いた。その中でも特に地元の人たちに愛されているのが「開運橋」です。開運橋は明治23年の鉄道開通に伴って作られました。橋梁建設を議会で否決された当時の岩手県知事・石井省一郎氏は、その必要性を訴え市内の実力者らと私設の橋を建設しました。私設の橋でしたので当初は「橋銭」という通行利用料を徴収していましたが、翌年には市の予算で買収され橋銭は廃止されました。当時の開運橋は土橋であったため、明治29年、同43年の二度の洪水で流失してしまいました。交通の要衝である橋の流失に困った盛岡市は大正6年に永久橋への架け替えを行い、またその老朽化に伴い、昭和28年には自動車が橋いっぱい通っても充分耐えられる強度を持った現在の橋に掛け替えました。川を利用した水運で荷物を運搬していた頃、北上川は、便利な高速道路みたいなものだったのだろう。荷物を積んだり下ろしたりしやすいように、川のそばに敷地がある。「いーはとーぶアベニュー」とは、材木町のメインストリート材木町通りのことを呼んでいます。賢治にゆかりの深い光原社。大正13年(1924)宮沢賢治の生前唯一の童話集[注文の多い料理店]を発刊、社名も賢治の手によって光原社と名づけられました。これは、賢治と創業者が盛岡高等農林学校で先輩、後輩の縁によるものです。方十里 稗貫のみかも 稲熟れて み祭三日 そらはれわたる ~宮沢賢治 (絶筆 一)稗貫《ひえぬき》郡の十里四方の稲が熟し御祭の三日間は空が晴れ渡ったよやはらかに 柳あをめる 北上の 岸辺目に見ゆ 泣けと如くに 石川啄木▲光原社の庭▼そこここに賢治いるなり梅雨晴れ間 はるな▲時計の上の鳥は「ヨダカ」?▲壁に「雨ニモマケズ」の詩が書いてある。●この日の言葉●おいで(ください)。ところで、盛岡市は、最近、「小京都」の看板を下ろしたそうだ。■小京都の基準■ってなんだろう?●16209歩 岩手県・盛岡泊■6/9~6/20-1 青森県■■青森県(一部秋田県)2022.6.9~6/20-1■6/11-2■秋田県・青森県:十和田湖■6/12■秋田県:レトロな建物の小坂と青森県のレトロな建物、盛美館■6/20-2■岩手県:塩の道/北山崎断崖クルーズなど■6/21■岩手県:瀧泉洞/田老(たろう)という地名/浄土ヶ浜■6/22-1■岩手県:盛岡市:中津川エリア:若き日の石川君、賢さんに会う■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.05

コメント(0)

-

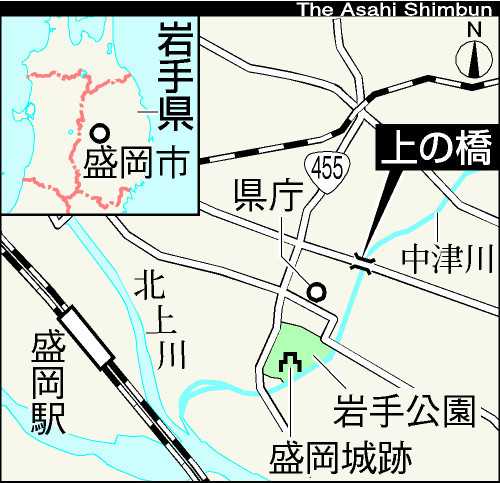

6/22-1:岩手県:盛岡市:中津川エリア:若き日の石川君と賢さんに会う

■6/22(水)-1北上山地を横断して盛岡市に向かう。岩手銀行赤レンガ館の前でガイドさんと待ち合わせ。盛岡は、岩手県中央部の地名。県庁所在地。北上川と雫石川・中津川の合流点に発達。12時半ごろからガイドさんに案内してもらい中津川エリアを歩いた。サケが遡上、産卵する中津川。町の中心とは思えない豊かな自然と歴史ある風景の癒しの空間。盛岡は、石川啄木、宮沢賢治が若き日を過ごした場所。▲そのひとつに、賢治の使った井戸があった。▼ 石っこ賢さんとよばれていた宮沢賢治は、盛岡で下宿して中学に行っていた。盛岡城跡が公園になっている。石垣の石はどうやって運んだのか?昔、城のすぐ近くを川が流れていたとガイドさんの説明があったが、調べてみたら、北上川の古い流れがあるが、「北上川・古川」(黄緑の〇印)だろうか?不来方のお城の草に寝ころびて空に吸はれし十五の心 (石川啄木『一握の砂』より)啄木が有名な短歌を詠んだのはこのあたりだろうか?■石川くん。■より。(略)きのう少し話題に出した尾崎豊に『十五の夜』という曲があるんだけど、あれは石川くんの歌を意識してるんじゃないかな。尾崎くんに会うことがあったら、きいてみて。じゃあ、また来週。 枡野浩一不来方(こずかた)とは、盛岡の古い言い方。中津川に架かる橋には、慶長の文字がみえる。▼中津川の川べりを歩いていると・・・▲対岸に古い屋敷が見えた。▼岩手県盛岡市の中津川沿いにある江戸時代後期の文化13年(1816年)に創業した紺屋町にある商家「ござ九」。今も、ほうき、熊手など現役で売っている。紺屋町というだけあって、染物屋が今もあった。昔は、中津川を使って染めていたのだろう。川と銀行 木のみどりまちは しずかに たそがるる 賢治岩手銀行赤レンガ館今は、「もりおか・啄木賢治青春館」になっているが、元第九十国立銀行。盛岡信用金庫本店 (旧貯蓄銀行)。とインパクトのある銀行が多い。▲賢治の町だけに、「クラムボン」という名前のカフェを見つけた!!ガイドさんと別れてJR盛岡駅に行った。駅前にこの日の宿があるからだ。駅の広場に啄木の碑。ふるさとの山に向ひて言ふことなし ふるさとの山はありがたきかな (石川啄木『一握の砂』より) ■石川くん■(略)ローマ字日記の綴りは、けっこうまちがってるみたいだけどさ。東京の言葉をおぼえるのに必死で、そこまで気がまわらなかったんだよね、わかるわかる。わかるよ、石川くん。(石川くんの友人の)金田一くんが、のちに言語学者として大成したのも、きっとふるさとの言葉と格闘してたせいなんだな、わかるわかる。わかるよ、金田一くん。(略)じゃ、またあした。 枡野浩一■6/9~6/20-1 青森県■■青森県(一部秋田県)2022.6.9~6/20-1■6/11-2■秋田県・青森県:十和田湖■6/12■秋田県:レトロな建物の小坂と青森県のレトロな建物、盛美館■6/20-2■岩手県:塩の道/北山崎断崖クルーズなど■6/21■岩手県:瀧泉洞/田老(たろう)という地名/浄土ヶ浜■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.03

コメント(0)

-

とら年ですから:大坂・高麗橋の虎屋

今年は、とら年ですから、虎にまつわる話を書いている。 今回は、■「下級武士の食日記」■にあった江戸時代の大坂・高麗橋にあった虎屋の話。●伴四郎は大坂名物の虎屋饅頭を飛脚で和歌山の家へ届けさせています。わざわざ飛脚で送るくらい美味しく有名な饅頭だったのでしょう。虎屋饅頭というのは大坂高麗橋三丁目にあった菓子屋虎屋伊織(山城)の名物でした。この店は、現在の商品券にあたる饅頭切手を考案したり、店頭で饅頭を蒸しあげる時にパフォーマンスを行って客寄せを行うなど、上方では知られた菓子屋でした。店そのものが大坂名所になっており、多くの旅人が見物に訪れています。例えば嘉永五年(1852)、お伊勢参りの途中に大坂を訪れた武藏国大里郡村岡村(埼玉県熊谷市)の農民たちが、案内人に連れられて虎屋を見物しているのですが、台所(製造場)の大きい事への驚きを道中記に記していtます。 虎屋伊織は明治以後閉店しますが、現在では大阪の鶴屋八幡がその衣鉢(いはつ)を継いでいます。ちなみに京都で永年禁裏の菓子御用を勤め、明治二年(1869)の東京遷都とともに東京にも進出した虎屋(とらや 虎屋黒川)とは別の店です。 「店頭で饅頭を蒸しあげる時にパフォーマンスを行って客寄せ」といえば■動画:奈良・中谷堂の高速餅つき■■中谷堂HP■ そして、中谷堂の餅つきを見ると、思い出すのが、■クールポコ!!!■な~~~に~~い~?!!やっちまったなぁ~●大坂では、贈答用として、よく饅頭切手が使われる。虎屋伊織という評判の菓子屋の発行するもので、一枚を店に持ち込めば、ひとつ五文の饅頭十個と引き換えてもらえる。幸が四代目、五代目に嫁いだ時も、お家(え)さんが挨拶回りで配っていた。ものは日持ちのしない饅頭である。贈る側からすれば饅頭そのものを持ち歩かずに済むし、贈られる側からすれば好きな時に饅頭に交換できる。それに慶弔の挨拶回りであれば、何十、何百と数が必要になるが、切手なら嵩張らない。その利便性が大いに支持を集めたのだ。「あきない世伝金と銀12」より。高麗橋は、慶長9年(1604)には擬宝珠(ぎぼし)をもつ立派な橋となっていた。高麗橋という橋の名の由来には諸説あるが、古代・朝鮮半島からの使節を迎えるために作られた迎賓館の名前に由来するというものと、豊臣秀吉の時代、朝鮮との通商の中心地であったことに由来するというものが主なものである。高麗橋筋には元禄時代から三井呉服店(三越百貨店の前身)や三井両替店をはじめ様々な業種の店が立ち並び、人々の往来が絶えなかった。そして橋の西詰には幕府の高札が立てられていた。江戸時代に交通の要所など重要地点に架けられ、幕府が直接管理する橋を公儀橋と呼んだが、この高麗橋は公儀橋の中でも特に重要視されていた。 高麗橋は、■みをつくし料理帖■の主人公、澪の幼馴染の家も高麗橋にあった。■あきない世伝金と銀■の主人公、幸が奉公に入った五鈴屋の御寮さんの実家があったり物語には、よく出てくる場所だ。■とら年ですから:陽気に虎拳:とらとら■■とら年ですから:虎拳「♪ とらとら」■■とら年ですから:「山月記」の虎が表すものと国語の教科書問題■■とら年ですから:もしもトラがいなくなったら■■とら年ですから:虎の名前の植物■■とら年ですから:張り子の虎■■とら年ですから:虎口(こぐち)■■とら年ですから:虎の語源■■とら年ですから:千人針と寅年生まれ■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.02

コメント(0)

-

防災の日:室内安全リスト

◎地震におけるケガで家具が原因となっている割合は、30~50%◎近年発生した大きな地震での負傷原因を調べると、30~50%が家具類の転倒・落下によるものと判明しています。出入口周辺に家具が倒れたりすることで、避難の妨げになることも考えられます。(生協パンフレットより)■家具の配置■□寝ている上に物が倒れてこない。□揺れで倒れてもドアの開きを阻害しない。□居室中央やガラス窓を背にして置いていない。□避難通路上に置いていない。■家具の固定■□収納物の飛び出しを防ぐため扉にロックがかかるようにしている。□壁の内側の桟木(間柱)、鴨居に固定している。□家電製品は台との固定だけでなく、台と床・壁などとの固定もしている。□2つ以上の固定方法を組み合わせている。■ガラス■□窓ガラスや室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼っている。□照明器具に破損時の飛散を防止するカバーを取り付けている。□家具の上にガラス製品などの壊れやすいものを置いていない。■防災の日■9月1日の日付は、1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災にちなんだものである。また、例年8月31日 - 9月1日付近は、台風の襲来が多いとされる二百十日にあたり、「災害への備えを怠らないように」との戒めも込められている。■避難袋の中身■■関東大震災:雉次郎(きじろう・吉川英治)と西郷像■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.09.01

コメント(0)

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

-

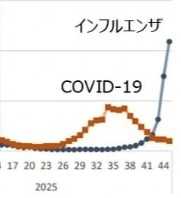

- 気になったニュース

- 抗インフルエンザ薬”ゾフルーザ”に、…

- (2025-11-15 14:06:05)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- 政治について

- 国民皆がネトウヨではない。

- (2025-11-15 19:35:21)

-