2022年10月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

10月のおしゃれ手紙:柿の収穫はいつ?

10月25日、夫の実家の柿の収穫をした。今回は1回目で約半分。11月の初めに後半の半分をとる予定。「去年は、いつ頃、柿をとったかな・・・?」柿の木の実を見上げながら、夫とふたりで話した。■調べてみると、10月27日だった。■去年は、柿の収穫は、たったの9個。柿には、沢山なるなり年と実りの少ない裏年があるが、昨年は裏年。今年はなり年で、たわわに実っている。■~柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺~■これは俳人で歌人の正岡子規が明治時代に詠んだ一句です。子規は1895(明治28)年10月26日に奈良へと旅立ちました。その旅先で、この句を詠んだといわれます。この俳句にちなみ、2005年、全国果樹研究連合会カキ部会が10月26日を「柿の日」に制定しました。 日本での柿の歴史は古く、柿は奈良時代にはすでに食べられていたといわれます。日本人になじみ深く、栄養が豊富な柿。その柿には、ビタミンCや、β-クリプトキサンチンやリコピンといったカロテノイドなどがたくさん含まれています。ビタミンCは風邪の予防や免疫力アップ、美肌の育成・維持などに重要な働きをする栄養素で、カロテノイドは動脈硬化の予防や老化防止などに効果的であるといわれます。子規の大好物でもあった柿。子規のように柿を食べて、一句ひねってみるのも乙なものです。 ■去年は10月27日、今年は10月25日が柿の収穫の日。10月26日が柿の収穫の目安と覚えておこう。■2022年10月に見た映画■*家族の肖像*愛する人に伝える言葉*秘密の森の、その向こう*ダウントン・アビー 新たなる時代へ*ハスラー*熱いトタン屋根の猫■書き残したネタ■*旅行(道東)ネタ*対面授業と配信授業ではどちらが成績が伸びるか?*八幡大菩薩について*アフリカで日本の古着が環境破壊!?*トグサ(研ぐさ)*「篩(ふるい)」と「とおし」*レッドオーシャン、ブルーオーシャン*SDGs(エスディージーズ)*食器の柄*丁寧語*高師浜*大阪弁*読書ネタ*丁寧すぎる言葉*プラスティックごみ*白樺のかご*会話力*妄想古民家カフェ「くるり」*漆の木◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆お気に入り動画■【ルームツアー】インテリアショップ バイヤーの家|マンションのインテリア|ミックスカルチャー|北欧ヴィンテージ|IDÉE■■インテリアスタイリストのお宅へ。賃貸マンションでもできるDIYの工夫■■【ルームツアー】スタイリスト石井佳苗さんの“壁が主役”の自宅インテリア■◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.31

コメント(0)

-

9/28:道東の旅:昆布のトリビアとガイドさんと歩く霧多布(きりたっぷ)湿原

■9月28日(水)根室を後の、霧多布(きりたっぷ)湿原に向かう。道には、動物に注意の道路標識が!鹿は本当に多いので、道にも「シカ注意」と書いてある。霧多布湿原を見下ろす高台にあるのが、霧多布湿原センターに行った。ビジターセンターとして、訪れた人たちへより深く湿原を楽しむための情報提供を行うほか、カフェやミュージアムショップも。ナショナルトラストの事務所があって、湿原のガイドをしてもらう。ガイド料は、ちょっと高めだけれど、自然保護とナショナルトラストの団体の維持費ということで納得。ビジターセンターに入ってすぐ目を引くのが、長さ8メートルもの長昆布の展示だ。実は、浜中町は天然昆布の水揚げ量で日本一を誇るまち。浜中町の自然や産業を分かりやすく楽しく学べるよう工夫された展示は、子どもたちにも人気が高い。昆布漁は、この地区の場合、7月10日から10月末まで。この期間の朝5時半から朝9時半まで。朝は、5時半のサイレンがなるそうだ。昔は、日が暮れるまでだったが、今は資源を守るために一日4時間と決められている。海が時化(しけ)ると、それまでしっかり根をはっていた昆布が抜けて海を漂います。 それを漁師の人たちは腰まで海につかり手で拾い集め漁獲します。これを「拾い昆布」といい、男も女も、夏も冬も、周年営まれています。「落穂拾い」ならぬ「昆布拾い」。ガイドさんの案内で霧多布湿原を歩いた。霧多布湿原は、約3000haある国内で5番目に大きな湿原です。また、花の湿原と呼ばれるほどさまざまな花が咲く原生花園でもあります。体表的なものとして、ワタスゲ(7月上旬頃)とエゾカンゾウ(7月中旬頃)は見もの。▲♪りんりんリンドウは濃紫・・・。湿原の花全体の見頃は6月中旬頃~7月下旬頃までです。花だけでなく野鳥観察も楽しめます。人気の高いタンチョウは夏、オジロワシは通年見られます。運次第ではありますが、花だけでなく鳥も意識して観光されると、偶然の出会いが訪れるかもしれませんね。ガイドさんが「エーデルワイス」と言っていたが私が知っているのとちょと違うような・・・。▲やちぼうず木道を歩く。ヤチボウズは漢字で書くと「谷地坊主」または「野地坊主」。谷地=湿地にある人の頭のような形もの、というところから呼ばれ始めたと考えられます。ヤチボウズの正体はカブスゲやヒラギシスゲなど叢生するスゲ類で、密集した根茎が上へ上へと成長することと、冬季の土壌凍結と雪融け時期の流水によってとっくりを逆さまにしたような、独特な形になります。▲このやちぼうずは、70年くらいたっているらしい。ヤチボウズは湿った土地の中で微高地を形成することから周辺よりもやや乾いた条件となり、内部にアリが巣を作ったり、キタサンショウウオの生息環境となったりします。また、ヤチボウズの上部に別の植物が生育しているのもよく見られます。釧路市と根室市の間に位置する浜中町にある霧多布。名前の通り、霧がたくさん出る土地です。ですが、本当の由来はアイヌ語の「茅を刈る場所」によるもの。名前に霧がつくのは偶然のようです。 霧多布湿原にある琵琶瀬木道は片道が約500mあり、湿原の中を歩きながら四季折々の姿を楽しむことができます。琵琶瀬とは,アイヌ語のピパ・セイ(カラス貝の・貝殻の意)に由来する。木道の行きつく先には、泥側があった。ここでカラス貝を採っていたのだろうか?琵琶瀬の入り口には、ナショナルトラストの運営するカフェがあった。ビジターセンターに帰ると、ガイドさんが手作りのクッキーをくれた。ラッコの親子とラッコの餌だそうだ。ありがとうございましたm(_ _"m)▲霧多布岬。▲霧多布灯台。厚岸(あっけし)大橋を渡って、この日の宿に。夕食に出てきた牡蠣料理は美味だった。厚岸は古くから牡蠣の産地として知られており、厚岸という地名の語源もアイヌ語で『アッケシシ』(かきのあるところ)という説があります。釣り客多し。~ 「黒潮」+「親潮」でおいしい魚 ~太平洋厚岸沖で暖流の「黒潮」と寒流の「親潮」が交差する。ここは「潮目」と呼ばれ、多くのプランクトンとそれを餌とする魚が集まる好漁場。だから厚岸沖で水揚げされるさんまやさけは、プランクトンをたっぷり食べて栄養満点。“おいしい魚”なのです。●8272歩●厚岸(あっけし)9/22-1■70代夫婦が北海道・東部をレンタカーで廻る■9/22-2■網走番外地/モヨロ貝塚/能取(のとろ)岬■9/23■道東の旅:網走駅/知床・オシンコシンの瀧/オロンコ岩■9/24■知床五湖/鮭の遡上を見た■9/25-1■知床観光クルーズ/知床横断・知床峠■9/25-2■日本最大の砂嘴(さし)野付半島:トラクターバスに乗る■9/26■野付半島でアザラシとキタキツネを見た/根室・車石■9/27-1■道東の旅13日間:根室:国葬の日の納沙布岬■9/27-2■根室:春国岱(しゅんくにたい)/最果ての駅「昆布盛」駅■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.29

コメント(0)

-

熱いトタン屋根の猫★エリザベス・テーラー

■熱いトタン屋根の猫■「現実とは苦労と汗と金と愛せない女を抱くことだ。」ミシシッピー州の大農園の次男ブリックは泥酔したままハードルを跳び、足首を骨折。翌日、邸宅では病院の検査を終えて帰宅する父ビッグ・ダディの誕生会の準備が行われていた。父の莫大な遺産を狙う長男グーパーと妻、その子供たちが賑やかに騒ぐ一方、ブリックと美しい妻マギーの間には冷え冷えとした空気が漂っていた。パーティーが一段落し、ビッグ・ダディは息子の飲酒癖と虚無的な生き方を叱責するが、ブリックは聞く耳を持たない。妻の愛も父親の遺産も受け取ることを拒否するブリックに苛立ったマギーは、ついにブリックの親友スキッパーの名前を出してしまう。『やけたトタン屋根の上の猫』などの日本語訳もある。物語は、満たされない結婚に苦しむ南部女性の話。ニューヨークにおいて1955年に初演された。演出はエリア・カザン。同じ年、同作品はピューリッツァー賞を受賞した。 ニューマンが演じるブリックは、絶世の美女エリザベス・テーラー(が演じるマギー)をして、「私を夢中にさせる美貌」と言わせる南部紳士。冒頭から思い詰めた目つきをしていて、美しくセクシーな妻の誘惑を拒むあたりから、何やら訳ありなのは一目瞭然。マッカーシズムが吹き荒れ、同性愛者への偏見が強かった時代にホモセクシュアルと推察されるキャラクターを堂々と演じたニューマンの演者としてのチャレンジ魂とリベラルな人間性にも感動するはず。人間のエゴイズムと愛憎を描き、ピュリッツァー賞にも輝いたテネシー・ウィリアムズの名戯曲が、ニューマンと大女優“リズ”の競演で見事に映画化され大ヒットとなった。 次男ブリック夫婦が抱き合うというシーンで終わる。「現実とは苦労と汗と金と愛せない女を抱くことだ。」と言った富豪の父の言葉が効いたのか?ホモセクシュアルと推察されるキャラクターなのに・・・という疑問が残った。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.28

コメント(0)

-

ハスラー★ポール・ニューマン

■『ハスラー』■15歳でハスラーとして身を立てることを思い立ったエディ・フェルソン(ポール・ニューマン)は、次第に腕を磨きやがてシカゴで名うてのハスラー、ミネソタのデブ(ジャッキー・グリーソン)に挑戦した。勝負は36時間にわたるポケット式玉突きで行われた。勝負の前半はほとんどエディが奪った。だが図に乗って酒を飲みながら勝負を続けたエディは24時間後あたりから逆転され、ついに場数を踏む老巧なデブに敗れ文無しになってしまった。エディはやけ酒にふけったが、そんなある日、明け方のバス・ステーションで、エディは作家志望の女子大生に会った。彼女はサラ(パイパー・ローリー)といい小児麻痺を患ったため足が不自由だった。エディは酒飲みのサラと親しくなり、彼女のアパートで暮らすようになった。 『ハスラー』(原題: The Hustler)は、1961年のアメリカ合衆国のドラマ映画。ロバート・ロッセン監督作品。ポール・ニューマン演じる若きハスラー(日本では「ビリヤードをする人」という意味が定着しているが、本来はギャンブルで相手を騙して金を巻き上げる勝負師の意)と、伝説的なビリヤードプレイヤーとの対決を描く。 映画中のビリヤードのプレイは殆ど全て役者本人が実際に行ったものである。ポール・ニューマンとジャッキー・グリーソンの二人は本作品のために、伝説的なビリヤードプロのウィリー・モスコーニ(英語版)から猛特訓を受けた。1961年度のアカデミー賞において作品賞や監督賞を含む8部門にノミネート、そのうち撮影賞と美術賞を受賞した。 この役が彼にとってもかなり思い入れが大きかったことは確実だ。そうでなければ、わざわざ25年越しの『ハスラー2』に同じ役で再登板することはなかったはず。ニューマンは続編のこの役で念願のアカデミー賞主演男優賞を受賞している。時代に愛され、世界が憧れた永遠のハリウッド・スター、ポール・ニューマン■名優ポール・ニューマン特集■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.27

コメント(0)

-

昔語り:ふりかけ寿司

今から60年以上前に、岡山の田舎で子供時代を過ごした私。テレビもラジオもない生活で普通の暮らしってどんなものか比べることはできなかった。しかし、家が貧しいということは、知っていた。 そんな中でも、父も母も一生懸命に働いて、「ハレ」の日には、頑張って御馳走を作ってくれた。正月の雑煮、雛祭りの巻きずし、七夕の流し焼き、秋まつりの混ぜご飯・・・。「ケ」の日も、季節に沿って新鮮な野菜の料理が出た。いろんな思い出の食べ物があるが、よく思い出すのは「ふりかけ寿司」だ。 私が小学6年生くらいの時だったか父は出稼ぎで現金を得るために、兵庫県・龍野市に単身働いていた。月に一度くらい帰ってくる時に、土産に持って帰ってくれたのがふりかけだった。それは、私はふりかけを見たことも聞いたこともないものだった。「これでお寿司をしよう」と父は笑いながら言って酢飯を作りふりかけを文字通りふりかけた。「ふりかけ寿司」とは、酢飯にふりかけを混ぜただけのものだったが美味しかった。単身出稼ぎに行っていた時、お寿司が食べたくなって作ってみたと父が笑いながら言った。 また、母が入院していた時には、「ダシ雑魚が切れたからこれで炊いてみた」と掘りたてのジャガイモをスルメで炊いたのを食べさせてくれた。無いからと諦めたり愚痴を言うこともなく、いつもその時の最大の力を出して家族の生活を豊かなものにしようとした父。 最近、「親ガチャ」という言葉をよく聞く。現金を入れガチャガチャと回すとおもちゃが出てくる「ガチャガチャ」。欲しいおもちゃが出るか出ないかは運しだいという。それになぞらえて、親のあたり、はずれを「親ガチャ」という言葉で表現するのだ。私は、貧しい子供時代を過ごしたけれど、「親ガチャ」をはずれだと思わない。貧しかったけれど自分を不幸だと思わなかったのは、食事ひとつにしても父母とのあたたかな思い出があるからだろうか。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.26

コメント(0)

-

9/27-2:道東の旅:根室:春国岱(しゅんくにたい)/最果ての昆布盛駅

春国岱(しゅんくにたい)根室半島の北側の付け根にあたる海跡湖である風蓮湖の南側から延びる砂州で、オホーツク海の海流により運ばれた砂が堆積して出来たものである。約3,000年から1,500年前の期間に形成されたものと考えられており、長さ8キロ、最大幅約1.3キロの3列に並んだ砂丘で構成されている。砂丘とは言っても標高はわずか3メートル未満で、3列で構成された砂丘と砂丘の間に湿地があり、砂丘の微高地には針葉樹を主体とする森林が形成されている。このように春国岱は海岸側から、砂浜、草原、森林、塩性湿原、干潟とグラデーション状の地形になっていることから、多種多様な生態系を備えており、特に砂丘(微高地)上のアカエゾマツの森林は海岸近くの標高の低い場所に形成された世界的に珍しいものである。春国岱のある一帯は日本で最も温量指数が低い地域で、海流の影響で海霧が発生しやすく夏季でも気温が上がらず、亜寒帯湿潤気候の北海道の中でも独自の景観となっている。 2005年11月8日に、風蓮湖とともに、ラムサール条約登録湿地に登録された。アイヌ語の「スンクニタイ(sunku-nitai)」(エゾマツ・林)に由来する。春国岱(しゅんくにたい)」は根室湾と風蓮湖を隔てた全長約8km、面積約600haの巨大な砂州で形成された湿地・原生林です。数千年をかけて運ばれた土砂が堆積した島に草木が生え、海岸とは思えないような幻想的な風景を作り上げています。市街地からほど近いところにありながら、このような手つかずの自然が今も残されていることから「奇跡の島」とも呼ばれています。春国岱の入口、国道わきの奥のネイチャーセンターで聞いていたが、木道の一部が使えない。( ;∀;)仕方なく、木道を横目に石ころだらけの道をてくてくと結構な距離を歩いた。 やっと木道が使えるところに来た。 歩きやすい。木道の近くに鹿がいて、草を食んでいる。母鹿を中心とした母子群は、おもに当年子と一年子で構成され、角の生えはじめた雄の子供は、出産直後、母親によって群れから追われる。鹿の季語は、秋で小鹿は夏だそうだ。ながき夜をひとりは寝じと鹿の鳴 / 加賀千代女鹿の恋後は角折る心こそ / 加賀千代女途中からポキンと折れてしまった大木や、葉が全て削げ落ち、枝だけが残る骸骨のような木もあちこちに見られる。これは、地盤が沈下して砂丘が海水に浸食され、塩分が増加したために木の生育が妨げられた結果、こうした立ち枯れの姿となってしまった。「この世の果て」を想起させる荒涼とした風景の先に、緑の森が見える。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆根室に、昆布盛という駅がある。駅名の由来は、所在地名より。アイヌ語の「コㇺプモイ(kompu-moy)」(昆布・湾)に由来する。 最果て感が半端ない!列車の本数は、一日上下5本だが、踏切もあった。待合室には、雪かきの道具が置いてあった。北海道あるあるなのか?■YouTube:昆布盛駅で大量の昆布を食べてきた。■25日、26日と駐車した車の下から水漏れらしき後!!故障かもと心配したけど、クーラーをかけたから水が出たらしい。北海道も9月の下旬だというのに、クーラーが必要なくらい暑かった。●9932歩●根室市泊9/22-1■70代夫婦が北海道・東部をレンタカーで廻る■9/22-2■網走番外地/モヨロ貝塚/能取(のとろ)岬■9/23■道東の旅:網走駅/知床・オシンコシンの瀧/オロンコ岩■9/24■知床五湖/鮭の遡上を見た■9/25-1■知床観光クルーズ/知床横断・知床峠■9/25-2■日本最大の砂嘴(さし)野付半島:トラクターバスに乗る■9/26■野付半島でアザラシとキタキツネを見た/根室・車石■9/27-1■道東の旅13日間:根室:国葬の日の納沙布岬■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.24

コメント(0)

-

9/27-1:道東の旅:国葬の日、根室:納沙布(のさっぷ)岬

■9月27日(火)-1納沙布岬(のさっぷみさき)は、北海道根室市にある岬である。ノサップ岬とカナで表記する場合もある。根室半島の先端、東経145°49′、北緯43°22′に位置する。離島を除けば日本の本土最東端にあたる。日本の実効支配地域において、一般人が訪問可能な日本最東端地点である。北海道で一番早い日の出として最も有名なスポット。 根室の日の出は、6月だと午前3時30分過ぎで、沖縄の那覇よりも約2時間も早い。 地名の由来は、アイヌ語の「ノッ・サム」(岬の傍ら)から。本来は岬の傍らにあった集落の名前である。根室市に所属し、珸瑤瑁水道を挟んだ海の向こうには現在ロシア連邦の占領・実効支配が続いている歯舞群島、さらには国後島を望む。歯舞群島・貝殻島までは3.7km、水晶島までは7kmしか離れておらず、肉眼でもその姿を見ることができる。また、ロシアの巡視艇が海上に頻繁に姿を現す。納沙布岬灯台のほか、望郷の岬公園、四島のかけはし、北方館、望郷の家、望郷の塔といった、いわゆる「北方領土」関連の施設が多く設けられ、夏季は多くの観光客が訪れる。8月の月平均気温が16.5℃と、全国で一番低い。月平均最高気温は20.2℃と日本一の低さではないが、北海道でも夏が寒冷な地域のひとつとなっている。納沙布岬灯台は 、現存する北海道最古の灯台として良く知られています。 水晶島と納沙布岬灯台に挟まれている珸瑤瑁(ごようまい)水道は航路開設以来、 暗礁浅瀬により航海の難所として恐れられていました。このため明治5年(1872年)7月12日(旧暦)に 「日本の灯台の父」と称される英国人技師リチャード・ヘンリー・ブラントンの設計により 初代納沙布岬灯台が建設、点灯されました。その時から数えて今年(2013年)で141年を迎えます。当時の灯台は六角木造で光源に石油を使用していました。昭和5年に現在のコンクリート造の灯台に改築され、職員が灯台に滞在し管理していましたが、 平成10年4月から無人化されました。納沙布(ノサップ)という地名は、稚内の野寒布(ノシャップ)と同様に、アイヌ語のノッ・サム(not-sam=岬の・かたわら)に由来します(上原熊次郎著『蝦夷地名考并里程記』/アイヌ語のノッシャム=則崎の際の意)。岬そのものを指す地名ではなく、岬の横にあったコタン(集落)のことを意味しているようです。灯台の下の海では、昆布漁が真っ盛りだった。岬の家は、昆布を干すための場所があって、沢山干してある。この家の老女が私たちに話しかけてきた。彼女の実家は青森県の下北半島で、結婚してここに来て住んでいるとのこと。「ここに来てよかった」と言っている。実家には帰ることがあるのだろうか?彼女にとって、ここが故郷になったのかもしれない。この日は、安倍元首相の国葬の日で、岬に半旗が翻っていた。このあたりは、北方領土が近く、いろいろな形で「返還」が言われている。根室の町には、千島通りという名前の通りもあったりして、古くから北方との行き来はあったことは、容易に考えられる。寛政元(1789)年5月、国後島(くなしり)とメナシ(現在の標津町付近)のアイヌの人々が、当時この地域の場所請負人(ばしょうけおいにん)であった飛騨屋久兵衛(ひだやきゅうべえ)の支配人らに脅されて、僅かな報酬で労働を強いられ、やむなく蜂起(ほうき)し和人(わじん)71人を殺害した。松前藩は、ノッカマップ(根室半島オホーツク海側)にアイヌの人々を集め蜂起の指導者37人を処刑した。このできごとは、“寛政クナシリ、メナシアイヌの蜂起”と称されている。この墓碑は、死亡した和人71人の供養のために文化9(1812)年に造られたと刻まれているが、誰がどこで造り、どこに建立しようとしたか、なぜ浜に打ちあげられていたかは、明らかではない。おそらく海上輸送の途中で船が難破し海中に没していたものと推定される。日本のものをロシアに奪われたと言っているが、日本人が行く前からアイヌは住んでいたとすれば、アイヌから奪った土地ということになるだろう。トイレは名物の花咲ガニがモチーフ。▲泊まったホテルの部屋からみた根室。▼ホテルの食堂から見た景色。9/22-1■70代夫婦が北海道・東部をレンタカーで廻る■9/22-2■網走番外地/モヨロ貝塚/能取(のとろ)岬■9/23■道東の旅:網走駅/知床・オシンコシンの瀧/オロンコ岩■9/24■知床五湖/鮭の遡上を見た■9/25-1■知床観光クルーズ/知床横断・知床峠■9/25-2■日本最大の砂嘴(さし)野付半島:トラクターバスに乗る■9/26■野付半島でアザラシとキタキツネを見た/根室・車石■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.22

コメント(0)

-

9/26:道東の旅:野付湾でアザラシとキタキツネを見た/根室・車石・花咲灯台

■9月26日(月)■別海町(べっかいちょう)観光船■別海(べつかい)町市街より車で約30分の港町、尾岱沼(おだいとう)は漁師町です。別海町観光船では、5月〜10月末まで(期間中無休)野付半島トドワラへ行く、基本のトドワラコースを1日3便出航しています。特に予約の必要はありませんが、貸切の場合や天候(強風や濃霧)により欠航になる可能性がありますので、事前に確認の連絡を入れるのがベストです!さらに進んでいくと、これまたびっくり!北方四島の一つ、国後島が間近に見えます。それもそのはず、野付半島から国後島まで、一番近いところで16km。別海町観光船では「海から野付半島へ行く」という目的以外に、なんと!野生のアザラシに遭遇できるのです!!地元の方言ではトッカリとよばれているゴマフアザラシ。野付湾は浅瀬のため、アザラシの天敵となるシャチが入ってこられないので、アザラシたちはのんびりと過ごすことができます。野付湾は冬季、凍りついてしまうため、アザラシは6月上旬から徐々に集まりはじめ、運行期間である10月末まで見ることが可能です。8月のピーク時、多い時で40頭ほど観測することも!水深は湾口で最大4mのほか、湾内はほとんどが1m未満の浅海域である。そのため、船の航路をあらわす「みおつくし」が立ててあり、船は、この間を進む。長い浮き桟橋を渡ると野付半島上陸。少し砂利道が続きます。たくさん打ち上げられているアマモの上にキタキツネがいた。ここはアマモの繁茂する、日本有数の広大な藻場である。藻場は漁業資源の宝庫であり、魚貝類に絶好の産卵、生育の場を提供する。 野付湾の藻場の主役はホッカイシマエビである。定刻が来たので、待っていてくれる船に戻る。そして、港へと帰る。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆道の駅に寄ってみた。2階から国後が見える。外には、叫ぶ人たち。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■根室・花咲港■ 10年連続水揚げ日本一のさんま漁,やサケマス漁など北方海域での漁業基地。ロシアからの魚介の輸入をはじめ地域の物流拠点として国際的にも重要な役割を担っています。花咲ガニが有名だ。■車石■『花咲灯台』のすぐ下に、放射状節理構造の玄武岩で、車輪を想わせる形をした奇岩、『車石』があります。直径6mにも及ぶ形の見事さと大きさは世界的にも珍しく、国の天然記念物に指定されています。このような溶岩を「枕状溶岩」といい、この半島での岩質は粗粒玄武岩と言われており一般に長径1 - 2メートル、最大で6メートルにおよぶものもある。まわりの石も同様の節理が見える。▲近くのトイレも車石の形。(* ´艸`)▼北海道の東部、根室市に位置する「花咲灯台(はなさきとうだい)」。重要港湾である花咲港の入口にある灯台です。赤と白で塗装されたコントラストカラーと四角いフォルムが特徴。根室市には「日本の灯台50選」選定の灯台が3ヶ所(納沙布岬灯台・花咲灯台・落石岬灯台)あって、日本一の「灯台の町」にもなっています。▲根室駅。根室という町は有名だから、ファミレスがあると思ったが、駅のインフォメーションで、無いと言われた。駅の近くに大きなスーパーがあって、それを利用した。晩御飯、どうしようと思っていたら、ホテルの中にレストランがあった!!(*^▽^*)●5591歩●根室市(2泊)9/22-1■70代夫婦が北海道・東部をレンタカーで廻る■9/22-2■網走番外地/モヨロ貝塚/能取(のとろ)岬■9/23■道東の旅:網走駅/知床・オシンコシンの瀧/オロンコ岩■9/24■知床五湖/鮭の遡上を見た■9/25-1■知床観光クルーズ/知床横断・知床峠■9/25-2■日本最大の砂嘴(さし)野付半島:トラクターバスに乗る■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.21

コメント(0)

-

ダウントン・アビー 新たなる時代へ★映画撮影

■ダウントン・アビー 新たなる時代へ■お帰りなさいませ。皆様にお会いできることを心待ちにしております。ロバートたちは、亡き三女の夫の結婚を喜んでいた。しかし、華やかな宴とは反対に屋敷は痛みが目立ち、修繕が必要な状態だった。そんななか、映画の撮影を屋敷で行いたいというオファーが入る。長女のメアリーは謝礼を修繕に当てるため、父の反対を押し切り撮影を承諾。一方、母親が別荘を相続したという知らせを聞いたロバートは、その申し出に疑問を感じ家族を連れて別荘へと向かう。 2010年に放送が開始されると6シーズンにわたって続き、ゴールデングローブ賞、エミー賞など輝かしい受賞歴も持つ人気ドラマ「ダウントン・アビー」。終ってから何年になるのだろう。テレビがないなら、映画があるさというわけで、2020年には劇場版■ダウントン・アビー■。そして今回■ダウントン・アビー 新たなる時代へ■が映画になった。 2010年に始まった時の時代は1912年で、日本でいえば明治45年、大正元年。2020年公開の映画の時代は1920年代。今回は、1930年代・・・。20年たってる・・・。 今回の映画では、ダウントンのお屋敷が、映画の舞台になるという設定。1930年は昭和5年。1930年代に入るとトーキーは世界的に大人気となった。なのにダウントンでの映画撮影は、無声映画だった。撮影を中止することになったが、なんとか「新たなる時代へ」と挑戦し、トーキーでの製作に乗り換えたという話。この他にも、転職する人や結婚して子供を持った人・・・。ダウントンは、少しづつ変わっている。しかし、この時代にあれだけの使用人を雇えるって、どうなんやとと私は不思議に思う。スピンオフとして、おばあ様の若き日の物語などあったらいいのにと思って次回を期待してしまう。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.19

コメント(0)

-

秘密の森の、その向こう★不思議の森

■秘密の森の、その向こう■それは、8歳のママだった・・・。8歳のネリーは両親と共に、森の中にぽつんと佇む祖母の家を訪れる。大好きなおばあちゃんが亡くなったので、母が少女時代を過ごしたこの家を、片付けることになったのだ。だが、何を見ても思い出に胸をしめつけられる母は、何も言わずに一人でどこかへ出て行ってしまう。残されたネリーは、かつて母が遊んだ森を探索するうちに、自分と同じ年の少女と出会う。母の名前「マリオン」を名乗る彼女の家に招かれると、そこは“おばあちゃんの家”だった――。■「燃ゆる女の肖像」■のセリーヌ・シアマ監督による、娘・母・祖母、三世代を繋ぐ喪失と癒しの物語。 枯れ葉の積もる、森の画面が美しかった。 赤ずきんちゃんが歩いたり、7人の小人が白雪姫と出会ったり、お菓子の家に魔女が住んでいたり・・・。森はいつも魔法に満ちている。だから主人公のネリーが8歳のお母さんに出会うのも、アリなのだ・・・。 紅葉の森の中に、そっくりの2人がいる(双子)。少し不気味だけれど、絵になる。しかし、この双子の姉妹、きっと女優になるんだろうな・・・。どんな女優になるのか楽しみだ。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.18

コメント(0)

-

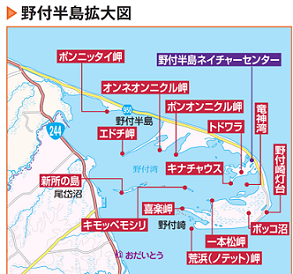

9/25-2:道東の旅:日本最大の砂嘴(さし)野付半島:ラムサール条約の地でトラクターバスに乗る

■9月25日(日)-2ウトロから知床半島を横断し、羅臼に行って、その後、野付(のつけ)半島に行った。「野付」の名はアイヌ語の「ノッケウ」(下顎)に由来し、砂州の形状をクジラの下顎になぞらえて付けられたものと考えられている。知床半島と根室半島の中間に位置し、オホーツク海に腕を伸ばすようにして広がるのが野付半島。全長約26kmの日本最大の砂嘴(さし)です。 砂嘴とは、海流により運ばれた砂が、長年に渡って堆積して作られた地形のことです。海流の浸食によってできた複雑に入り組んだ海岸線も、野付半島が多様な生命を育んでいる要因のひとつです。また、野付半島沖の海底は起伏が多く、潮流も早いことから、道内でも有数の漁場となっています。江戸時代の中期から末期にかけて、野付半島は船で国後や千島列島に渡る際の中継地点、交通の要所として繁栄し、北方警備の任にあたる武士が駐在する通行屋も設けられていました。■幻の街キラク■「江戸時代から明治の初期にかけて、野付半島の先端に港町として栄えた「キラク」という街があった。武家屋敷が立ち並ぶ街の道は敷石で整備され、遊郭があって女性もたくさん住んでいたらしい」。野付半島では、このような話が古老によって語り継がれてきました。しかし、古い地図や文献には「キラク」があったことを立証する明確な記述はなく、幻の街として今も人々の歴史ロマンをかきたてています。海水に浸食されたトドマツが立ち枯れた姿を見せる光景は、まさに地の果てを思わせる趣。野付半島内には江戸時代の中頃まで、トドマツ・エゾマツ・ハンノキ・カシワなどの樹種から成る原生林がありました。しかし年々半島周辺が地盤沈下し、それに伴い海水が浸入、立ち枯れの森となりました。その枯れ木群も更に進む地盤沈下や風化によって少なくなっています。トドワラとはトドマツの原っぱからきた地名で、荒涼とした景観になっています。現在でも浸食が進んでおり、いずれはこの光景が見られなくなるかもしれません。また、シーズン中(4月下旬から10月)にはトラクターバスが運行しており、バスに乗っての散策や観光船を利用する野付湾からの散策も人気です。▲トラクターバスから降りると、木道が続いている。▼人、ひとりがやっと通れる木道が長く続いている。トラクターバスで、帰ってから、車で移動。歩いて灯台まで行った。車を止めた道の近くに数頭の鹿が!!鹿は秋の季語、小鹿は夏の季語だそうだ。これを機に調べた。(⌒∇⌒) そういえば、花札の鹿には紅葉と相場が決まっている。ススキの銀色が美しい。●7373歩●野付郡別海町(べっかいちょう)9/22-1■70代夫婦が北海道・東部をレンタカーで廻る■9/22-2■網走番外地/モヨロ貝塚/能取(のとろ)岬■9/23■道東の旅:網走駅/知床・オシンコシンの瀧/オロンコ岩■9/24■知床五湖/鮭の遡上を見た■9/25-1■知床観光クルーズ/知床横断・知床峠■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.17

コメント(0)

-

秋の七草で二首とトラジの歌

■秋の七草は■万葉集に収められている山上憶良の2首の歌が始まりです。「秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり) かき数ふれば 七種(ななくさ)の花」「萩の花 尾花 葛花 撫子の花 女郎花 また藤袴 朝貌の花」1つ目の歌で「秋の野に咲いている草花を指折り数えると7種類ある」とし、2つ目の歌で「それは萩の花、尾花、葛(くず)の花、撫子(なでしこ)の花、女郎花(おみなえし)、また藤袴(ふじばかま)、朝貌(あさがお)の花である」と述べています。「朝貌」については諸説ありますが、現在では桔梗(ききょう)が定説です。 桔梗は、その形の良さから多くの武将の家紋に用いられました。中でも明智光秀の水色桔梗の家紋は有名です。桔梗の根を乾燥させ粉末にしたものは、痰や咳の薬として用いられています。藤袴と同様、絶滅危惧種に指定されている花です。〈花言葉〉・・・清楚、気品、誠実、従順、変わらぬ愛、優しい温かさ秋の七草の覚え方【2】語呂合わせで覚える2つ目は頭文字の語呂合わせで覚える方法です。頭文字の語呂合わせには、代表的な覚え方が2通りあります。好みの語呂合わせを覚えましょう。また、他の語呂合わせを考えてみることもおすすめです。●「おすきなふくは?(お好きな服は?)」(お=オミナエシ、す=ススキ、き=キキョウ、な=ナデシコ、ふ=フジバカマ、く=クズ、は=ハギ)●「はすきーなおふくろ(ハスキーなお袋)」(は=ハギ、す=ススキ、き=キキョウ、な=ナデシコ、お=オミナエシ、ふ=フジバカマ、く=クズ)♪トラジの歌♪ 韓国民謡 (安野光雅作詞)トラジ トラジ 白い桔梗森の小道 草葉(くさば)の匂いあなたの目をみているとむねは トラジでいっぱいになるトラジ トラジ 白い桔梗トラジの根っこの 薬草採りに二人は山へいっただけなのに見たか聞いたかと うるさいカケストラジ トラジ 白い桔梗トラジのそばの 茨(いばら)がさした傷んだ指を あなたが吸ったあのときカケスが飛んでいったのトラジ トラジ 白い桔梗岩場のかげに 人目をさけてせっかく咲いた トラジの花をカケスよ お願い 見逃して 画家の安野光雅さんの■「絵のある自伝」■で知った「トラジの歌」。若い頃、炭鉱で働いていた時知った韓国の人から習った朝鮮民謡で安野氏の作詞だそうだが、テレビドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』 主題歌「オナラ」 を思い出す。■ドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』 主題歌「オナラ」 【フュージョン国楽】■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.15

コメント(0)

-

9/25-1:道東の旅:知床観光クルーズ/知床横断・知床峠/羅臼の町

■9月25日(日)-1前日乗り込んだ知床観光船は、出発寸前で、天候不良のため出航できず。この日、もう一度チャレンジする。知床観光船は、知床観光の目玉だから、逃すわけにはいかない。いるかホテルに連泊していたので、再チャレンジが出来たわけだ。●周回ルート:ウトロ港→カムイワッカの滝●費用:大人3,300円●所要時間:1時間30分この日は、8時15分にウトロ港を出発。オロンコ岩(左)があっという間に小さくなってゆく。知床観光船の事故への弔意か、半旗が・・・。半旗(はんき、英語: Half-staff, Half-mast)とは、弔意を表すために旗竿の先端から三分の一から半分ほどさげて掲げる旗のことである。かつて船上においては、国旗に喪章を付けて弔意を示す弔旗という慣習があったが、洋上では視認しにくいことから、国旗を半下する方法に変化したものである。沈没した船もここを通ったはずと思うと、他人事とは思えない・・・。知床半島のオホーツク側は、▲このように断崖絶壁が多く、人が寄り付けない。船内アナウンスがあって、双眼鏡を持った人が見つめる先には、カムイワッカの滝!カムイワッカ川の水が直接、オホーツク海に落下するカムイワッカの湯の滝がある。落差は約30m。幅広の姿形を持つ。こちらは陸路で近づくことは困難であり、ウトロ港から運航される遊覧船から見ることができる。落水が硫黄などを含む強い酸性であるため、河口付近は岩場に藻がほとんど生えず、化学反応で海水がエメラルドグリーンになっている。秘境の知床を代表する滝の1つである。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆知床半島のオホーツク海側から、知床横断道路で、知床峠を超え、羅臼(らうす)に向かう。♪ 別れの日は来た ラウスの村にも 君は出て行く 峠を越えて 忘れちゃいやだよ 気まぐれカラスさん 私を泣かすな 白いかもめを 「知床旅情」の3番は、太平洋側にある羅臼から峠を越え、オホーツク海側に行くという内容。私たちは、その反対のコースをとった。斜里町ウトロと羅臼町を結ぶ知床横断道路の頂上、知床連山の尾根筋にあたる標高738mの峠です。ドライブコースとしても人気が高く、7月下旬でも見ることができる残雪の白が印象的。さらにここから見る羅臼岳の紅葉がまた見事で、天候が良ければ遠く北方領土国後島も望むことができます。知床横断道路、建設時に自然保護団体(北海道自然保護連合)などとの協議の結果、貴重な自然を守るために知床峠以外に駐車場を設置しないことが決意されています。生育する低木はすべてハイマツ。標高は738mですが知床峠は森林限界(樹木の生える高度限界)を超えた高山帯。峠から見た羅臼の町の向こうに国後(くなしり)が見えた。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆知床峠を越えて、羅臼(らうす)にやってきた。同じ半島なのに、この違い!!羅臼町は日本の最北東端の地、最後の秘境といわれる世界遺産「知床」半島の南東半を占めており、根室海峡を隔てて国後島と向き合う。北に連なる知床連山が海まで迫り海食崖を形成している。 漁業が町の基幹産業となっており、きんき、スケソウダラ、昆布、鮭、イカ、ウニなどが獲れる。特に羅臼コンブは全国的に有名な逸品。お土産に昆布を買った。日持ちするし軽いし壊れない昆布はお土産に良き!羅臼の語源はアイヌ語で「ラウシ」。動物(鹿・熊等)の死骸があった所の意味。羅牛、良牛とも古文書にもみられる。松浦武四郎の「知床日誌」にもアイヌ達の説明として「ラウシ」とは「昔鹿・熊獲り必ずここにきて屠りし故に其臓腑は、骨等有との義也」と誌しているので、アイヌ語のラウシの発音が訛ってラウスとなったものではないかといわれている。9/22-1■70代夫婦が北海道・東部をレンタカーで廻る■9/22-2■網走番外地/モヨロ貝塚/能取(のとろ)岬■9/23■道東の旅:網走駅/知床・オシンコシンの瀧/オロンコ岩■9/24■知床五湖/鮭の遡上を見た■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.14

コメント(0)

-

愛する人に伝える言葉★余命宣告

■愛する人に伝える言葉■旅立ちの前、僕は人生を整理する・・・。膵臓癌を宣告されたバンジャマンは、母親であるクリスタルと共に、名医のドクター・エデの元を訪ねる。ステージ4の膵臓癌は治せないと告げられ、バンジャマンは自暴自棄に陥ってしまうが、エデは彼に症状を緩和させるための化学療法を提案する。一方で、母クリスタルは息子の病気は、自分が過去にかけた心労のためではないかと悩むようになる。 癌による余命宣告を受けた男とその母親が人生を見つめ直す姿を描いたヒューマンドラマ。息子の最期を見守ろうとする母親を『ヴァンドーム広場』のカトリーヌ・ドヌーブ、自身に告げられた余命宣告と向き合う息子を『ピアニスト』のブノワ・マジメルがそれぞれ演じた。メガホンをとったのは『なぜ彼女は愛しすぎたのか』のエマニュエル・ベルコ。 カブリエル・サラ[ ドクター・エデ ]医学博士ガブリエル・A・サラは、ニューヨークのマウント・サイナイ・ウェスト病院医療部の上級指導医。化学療法病棟の医長ならびに患者サービス部門の顧問を務めている映画の中でバンジャマンの主治医を演じるのは、本当の医師。映画のなかの彼の患者に対する姿勢や、その発せられる言葉は、彼自身の哲学から生み出されているところが大きい。日本の医療現場では想像しづらい、患者たちのためのタンゴの公演会や音楽によるセラピー、看護師たちの精神的負担を和らげるような明るいミーティング風景も、実際に彼が病院で企画していることだという。わたしたちは彼が語る言葉のひとつひとつに宿る説得力、その大きな包容力と誠実さに、心を打たれずにはいられない。 もし、手遅れの癌になったら・・・。本人だったら、家族だったら、担当医や看護師だったらどう接するのがいいのかと考えさせられた。 私の親友が2013年に癌でなくなった。癌と分かってから3年、彼女はとても立派だった。終活をしながら、でも生きよう、生きたいと、塩分を絶ったり、枇杷の葉のお灸で患部を温めたりと死の数か月前まで頑張った。お化粧をして、写真を撮って遺影として使っていた。彼女は、千葉に住んでいて、お互いに簡単に会えない。彼女も動けなくなることを見越して、私のPCをスカイプが出来るように設定してくれていた。そして、毎晩、画面越しに会った・・・。映画を見ながら、彼女と過ごした、楽しい日々と偶然会えた最後の日を思い出していた。 「愛する人に伝える言葉」とは★私を許して★私は、あなたを許します。★愛しています。★ありがとう。★さようなら。 この5つだそうだ。覚えておこう。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.13

コメント(0)

-

家族の肖像★午前十時の映画祭

■家族の肖像■美しきものを追い求めよ。ローマ市の中心地の豪邸に住む教授(B・ランカスター)は〈家族の肖像〉と呼ばれる18世紀の英国の画家たちが描いた家族の団欒図のコレクションに囲まれて孤独な生活を送っていた。その教授の趣味を巧妙に突いたビアンカ(S・マンガーノ)は、画商を通して教授に近づき、娘のリエッタ(C・マルサーニ)とその婚約者ステファノ(S・パトリッツィ)、美青年コンラッド(H・バーガー)らをひきつれて教授の二階に住みついてしまう。粗暴で意固地なコンラッドは二階を自分の名義で買ったと信じ改造工事をさせ、一階の住居を水びたしにしてしまう。 巨匠ヴィスコンティの自伝的色彩が最も濃いと言われる晩年の代表作。ローマの豪邸で静穏そのものの生活を送る孤独な教授が、ある家族の一群に侵入され、そのことによっておきる波紋をヨーロッパ文明と現代貴族のデカダンスを根底に描く。製作はジョヴァンニ・ベルトルッチ、監督は「ベニスに死す」のルキノ・ヴィスコンティ。出演はバート・ランカスター。 ヴィスコンティに見出され、私生活でも寵愛を受けていたコンラッド役のヘルムート・バーガーは、バイセクシュアルで巨匠の「恋人」でもあった。『華やかな魔女たち』(66)に端役でデビュー後、女装姿がセンセーションを巻き起こした『地獄に堕ちた勇者ども』(69)で注目され、『ルードウィヒ/神々の黄昏』(72)では主演を務めた。巨匠の死後は荒れた生活を送っていたが、コッポラに乞われ、今期映画祭上映『ゴッドファーザー』にも出演している。撮影は全て教授のアパルトマンのセットの中で行われ、これは教授の閉ざされた内的世界の表現であると共に、血栓症で倒れたヴィスコンティの移動能力の限界でもある。日本ではヴィスコンティの死後、1978年に公開され大ヒットを記録、ヴィスコンティ・ブームが起こった。 前作『ルートヴィヒ』完成間際の1972年、病に倒れた巨匠ルキーノ・ヴィスコンティ。健康上の理由から、かねてから温めていた大作は断念せざるを得ず、かわりに作り上げたのが、物語が徹頭徹尾、室内で展開するこの『家族の肖像』だった。ローマの邸宅に一人で暮らす老教授の生活が、ある家族の闖入によって一変する重厚なドラマ。修復にあたっては、制作当時、本編で使われる衣装も提供していたラグジュアリー・ブランド、フェンディが協力、大傑作が美麗な画質で甦った! モドローネ伯爵ルキノ・ヴィスコンティ(Luchino Visconti, conte di Modorone, 1906年11月2日 - 1976年3月17日) は、イタリアの映画監督、脚本家、舞台演出家、貴族(伯爵)。■ルキノ・ヴィスコンティ■★作品データ★製作年:1974年★製作国:イタリア フランス★配給:東宝東和=フランス映画社★上映時間:121分■世界で一番美しい少年■■ベニスに死す■■午前十時の映画祭■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.12

コメント(0)

-

9/24:道東の旅:知床:知床五湖/鮭の遡上を見た!!

■9月24日(土)知床観光船で海から知床を見るために、ウトロの港に行った。港には、「知床旅情」の碑があった。森繁久彌が「知床半島」にインスピレーションを得て作った『知床旅情』。作られたのは1960年。♪知床の岬に はまなすの咲くころ 想い出しておくれ 俺たちのことを北海道に来てから、何度もハマナスを見かけた。ハマナス(浜茄子、浜梨、玫瑰、)は、バラ科バラ属の落葉低木。海岸の砂地に生えて、群落を作ることもある。夏に赤い花(まれに白花)を咲かせる。根は染料などに、花はお茶などに、 果実はビタミンCが豊富で、ローズヒップとして食用になる。晩夏の季語。別名、ハマナシとも呼ばれている。和名ハマナスの語源は、浜(海岸の砂地)に生え、熟した果実が甘酸っぱいので、ナシに例えて「ハマナシ(浜梨)」という名が付けられ、それが転訛したとする説を武田久吉が唱えた。 後に牧野富太郎が唱えた同様の説が通説になっている。しかし、江戸時代の俳諧歳時記『滑稽雑談(こっけいぞうだん)』(1713年)には「初生の茄子の如し、また食に耐えたり、故にハマナスと云ふ」とあり、また幕末本草学者である小野蘭山の講義録『大和本草批正(やまとほんぞうひぜい)』には、「実は巾七、八分小茄子の如し、故にハマナスと云ふ」とあり、いずれも果実を初生もしくは小型のナスに見立ててハマナスと名付けたとしている。しかし、漢字で「茄子」の字が使われているが、ハマナスはナスとはどこも似ていないという指摘もなされている。知床半島の左部分、オホーツク海側を船で観光するため、8時にオーロラ号に乗り込んだ。3連休の中日とあって、団体客も観光客も乗り込んできた。8時15分出発の間際に「8:15発の便は、天候不良のため欠航にします」との船内放送。下船して、乗船券と駐車場の代金を払ってもらった。遊覧船の知床観光の目玉だけれど、「KAZUⅠ(カズワン)」が4月に沈没事故をおこして、慎重になっているのだろう。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■知床五湖は、■知床連山を背景に原生林の中にたたずむ5つの神秘的な湖です。多くの野生動物の生息地でもあり、ヒグマの爪痕やクマゲラの食痕など知床の自然の豊かさを実感できる場所です。高架木道は全長約800m。一湖湖畔まで行くことができます。湖に映る知床連山や遙かに広がるオホーツク海など、知床五湖の魅力を気軽に体験することができます。開園〜閉園まで無料で利用できます。ヒグマの出没に影響されず、利用することができます。高架木道には電気柵(7000V)が張り巡らされているため、安全です。段差がなく傾斜を抑えているため、車いすでも通行可能です。高架木道の散策は、最終展望台からの折り返しコースです。地上遊歩道へ行くことはできません。ヒグマが出没した時に追い払い等の対応をとるため厳密に順路が決められています。この日は、風が強くて吹き飛ばされそうになりながら歩いた。♪風はひゅるひゅる 波はざんぶりこという歌謡曲があるが、ここでは、本当に風はひゅるひゅると泣いているように吹いていた。▲ここは、第二駐車場。▼車もビュンビュン通っている。動物の事故が気になる・・・。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆北海道の知床半島で秋の訪れを告げるサケの遡上(そじょう)が本格化している。温泉ホテルなどが立ち並ぶ斜里町ウトロ地区の中心を流れるペレケ川では、大人のひざ下ほどの浅い流れで盛んに水しぶきをあげていた。 遡上を見られるのはウトロ温泉バスターミナルのすぐそば。周辺が河岸公園になっているため、階段状に整備された護岸から間近にサケを観察できる。70センチほどに成長して海から戻ったサケが、水面からヒレが出るほどの浅い流れをのぼる.ペレケ川はウトロ漁港の中へ流れ出す。今年からこの付近でのサケ釣りが禁止(10月31日まで)されたためか、河口付近ではサケの仲間がたくさんのヒレを水面から突き出して群れていた。遡上して川に卵を産んだ後だろうか、力尽きて死んでしまう鮭もいた。その鮭にカラスが群がっている。鮭は、「老後の資金が2000万円」なんて心配はしない。自分の命と引き換えに次の命を生み出している。知床:地名の由来アイヌ語の「シㇼ・エトㇰ(シレトク、sir etok)」または「シㇼ・エトコ(sir-etoko)」(地山の先、あるいは地山の突き出た所、陸地の突端部、岬)を意味している。元々は知床半島全体を指す地名ではなく知床岬の東側にある小さな岬の地名だったとされている。●7667歩●斜里町・ウトロ泊9/22-1■70代夫婦が北海道・東部をレンタカーで廻る■9/22-2■網走番外地/モヨロ貝塚/能取(のとろ)岬■9/23■道東の旅:網走駅/知床・オシンコシンの瀧/オロンコ岩■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.11

コメント(0)

-

絵のある自伝:安野光雅

■絵のある自伝 ■内容紹介(出版社より)『旅の絵本』『ふしぎなえ』『ABCの本』などが世界中で愛されている画家の、初の自伝。「自伝のようなものは書くまい」と思っていたが、日本経済新聞の「私の履歴書」欄に原稿を寄せるうちに「記憶のトビラがつぎつぎに開いた」、と大改稿大幅加筆。人情味のある豪傑な義兄、小学校で隣の席だった女の子、朝鮮人の友人、両親、弟……昭和を生きた著者が出会い、別れていった有名無名の人々との思い出をユーモア溢れる文章と柔らかな水彩画で綴る。「わたしも、冗談が多すぎた。でもまだ空想癖はやまない。しかしこの本に書いたことはみな本当のことで、さしさわりのあることは書かなかっただけである」とは著者の弁だが、炭鉱務め、兵役、教員時代など知られざる一面も。50点以上描き下ろした絵が、心温まる追憶は時代の空気を浮かび上がらせ、読む者の胸に迫る。楽しく懐かしい、御伽話のような本当のお話。●読書メモ● ◎は私のコメント●わたしたちの本の冒頭は「ハナ ハト マメ マス」「ミノ カサ カラカサ カラスガイマス スズメガイマス」という珍なるものだった。◎大正15年3月20日生まれの筆者は上のような教科書。4月生まれ以降は、「サイタ サイタ サクラガサイタ」というものだった。明治45年生まれの父は「ハナ ハト マメ マス」だったそうだ。 ●津和野地方では節分の豆まきのおり「ふかーうち おにゃーそと」と怒鳴るが、泊り客によると、続けて「となりのかかーのつらーみい(隣のかかあの面あ見い)」といえというので、そのようにしたが(略)同級生が、「津和野には、そういう呪文をとなえる風習がある」というので安心した。●いま安野光雅美術館が建っているところは、むかしの炭鉱のための材木置き場と製材所だった。◎「津和野駅」と後ろに写る赤茶色の屋根が「安野光雅美術館」。●アリラン アリラン わたしをすててあなたはアリラン峠をこえていくけれど一里も行かぬうちに 足が痛くなってあなたは きっと帰ってくる◎民謡「アリラン」の意味●ちょうどその年頃(19歳)が生物としての子別れの時期だったのである。ここは大事なところで、「子別れ」は生物の宿命である。ひところ「親子の断絶ということが新聞でしきりにいわれ、なにか断絶が悪いことのように喧伝(けんでん)されたきらいがあるが、一面祝福すべき意味のある卒業と同じ意味の「子別れ」なのである。生物に「子別れ」のないものはない。そして出征はいみじくもこの「子別れ」の時代に重なるのである。●1964年にドルが解禁になり、一人につき五百ドルまで交換できることになった。ただし国家公務員は千ドルだった。この差はどういうわけかと思った。◎それは知らなかった。 タイトルの「絵のある自伝」は、アンデルセンの「絵のない絵本」のタイトルのパロディか?・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.10

コメント(0)

-

9/23:道東の旅:網走駅/知床・オシンコシンの滝/オロンコ岩/いるかホテル

■9月23日(金)泊まったホテルが、網走駅の真ん前。朝食の後、網走駅を見てきた。駅前ロータリーから駅舎に上がる階段の入口に、駅名を縦書きに記した木製看板がある。網走刑務所で刑期を終えた受刑者が、網走駅から列車に乗って故郷や大切な人のもとへ帰る際、「横道にそれることなく、まっすぐに歩んで生きて行ってほしい」との想いを込めて、縦書きの看板にしたという。かつては、網走刑務所の受刑者は、入るのも出るのもこの駅からだったそうだ。網走駅の看板の横に、モヨロ人猟の像があった。駅の前には、アイヌより古い時代にオホーツク沿岸で暮らしていたモヨロ人の像があります。▲網走駅は、「幸せの黄色いハンカチ」のロケ地になった。この時間、高校生らしき数人が電車に乗った。北見への通学なのだろう。反対に高校生らしい数人が網走駅に降りた。「網走」という地名は「ア・パ・シリ」(我らが見つけた土地)から出たとも、「アパ・シリ」(入り口の地)あるいは「チバ・シリ」(幣場のある島)などの諸説があって定まりませんが、いずれにしろ「アパシリ」というアイヌ語を漢字にあてたものとされています。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆網走から知床のウトロに向かう途中、「オシンコシンの滝」というところがあった。■オシンコシンの滝■落差約30m。途中から流れが2つに分かれていることから「双美の滝」とも呼ばれており「日本の滝100選」にも選ばれています。滝の中ほどの高さまで階段で上がることができ、しぶきが掛かるほど目の前で見られる滝は迫力があります。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆知床八景「オロンコ岩」は、知床半島のウトロ中心にそびえ立つ高さ60mの巨大な岩です。オロンコ岩は、アイヌ語で「そこに座っている岩」という意味で、この地で暮らしてきた人々とずっと一緒にある岩なんですね。今ではウトロのシンボル的な立ち位置にあります。オロンコ岩の頂上は60m、170段あまりの石段があるので、私は登らなかったが、夫が登って撮った写真を見て高さを実感。▲オロンコ岩の頂上から見たウトロ港。明日は、ここから遊覧船に乗って海から知床半島を見る予定だ。▲知床八景●オロンコ岩●オシンコシンの滝いくつ見ることが出来るのか?◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆この日の宿は、オロンコ岩の近くにある「いるかホテル」。▲ホテルの外壁のあちらこちらに、いるかの絵が!畳の縁もいるか!!自炊が出来るホテルで、部屋が広く、海が良く見えて2泊してよかった。●4045歩●斜里町ウトロ泊9/22-1■70代夫婦が北海道・東部をレンタカーで廻る■9/22-2■網走番外地/モヨロ貝塚/能取(のとろ)岬■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.08

コメント(0)

-

9/22-2:道東13日間:網走:網走監獄博物館/モヨロ貝塚/能取(のとろ)岬

■9月22日(木)-2映画「網走番外地」を見たことはないけれど、網走といえば、「網走番外地」で有名だ。「番外地」が撮影されたのは昭和40年。そのころ網走監獄博物館はまだなかった。博物館が開館したのは昭和58年のことだ。■博物館 網走監獄■網走刑務所の建築物群を天都山中腹に移築・復原し、保存公開している歴史博物館。平成28年2月には舎房及び中央見張り所、庁舎、教誨堂、網走刑務所二見ヶ岡刑務支所の2件8棟が国の重要文化財に指定されました。広い敷地内には、重要文化財が8棟、登録有形文化財が6棟と歴史的価値が高い建築物が点在しています。囚人が暮らした部屋が並ぶ「舎房及び中央見張所」は、重要文化財のひとつ。すべての廊下が見渡せるよう中央見張所を中心に、5棟の舎房が放射状に広がります。この形状の木造舎房としては世界最古の建築物で、国内で現存しているのはここだけ。その規模も最大級で、独居房と雑居房を合わせると226房にも。実際に中に入ることができる房もあり、囚人が過ごした部屋をリアルに体験することができます。その他にも、水色とグレーの外観が印象的な管理棟「庁舎」、自給自足の先導的な建物として建築された「旧網走刑務所 二見ヶ岡刑務支所」、和洋折衷の建築が特徴の講堂「教誨堂」など、明治から大正時代に建設された美しい木造建築物群を見ることができます。2010年には「監獄歴史館」をリニューアル。左右前方3面のスクリーンに道路開削の様子が映し出されるシアターがあり、囚人たちの過酷な労働の様子を伺い知ることができます。▲独房(懲罰のための独房)反則行為を起こした者には懲罰のひとつとして独居房での拘禁があった。▼独房の囚人▲囚人のための小屋。工事現場での寝泊まりのための小屋。▼工事が終わるまで、ここで食事を作り、この様に寝泊まりしていた。▲一番最初の塀。囚人が逃げないようにということと、囚人を好奇の目から守るためのもの。▲監視員家族のための家。当時の網走刑務所には1200人もの囚人が収監されていたそうなのですが、監視員がそれぞれの家族を続々と連れて村にやってきたことで村の人口は一気に増え、人口増加と共に物売り商人も店を構えだし賑わう村になっていったとのことでした。■哨舎(しょうしゃ)■明治13年に内務省が制定した図式に基づいて、全国各地の刑務所では、出入り口や作業場などに哨舎という見張所を設けて、外部からの進入や受刑者達の行動を監視していました。各刑務所で形は様々でしたが、この哨舎は所内に8か所設置されていました。ここに移築した哨舎は昭和60年頃まで実際に使用されていたものです。▲囚人の仕事の中には、農作業もあった。▼畑で作った作物を使って漬物を作り、それを自分たちの食料とした。そのための漬物小屋もあった。▲■典獄室■1908年,刑法の施行に伴い,監獄法,同施行規則の現行体制が発足した。24年には,行刑刷新の下,監獄を刑務所,典獄を刑務所長など用語の改正が行われた。監獄を出てから、いや、監獄博物館を出てから行ったのは、モヨロ貝塚。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆モヨロ貝塚は、網走川河口の左岸(北岸)にあり、標高5メートルの砂丘台地に立地する。編年的に日本の縄文時代晩期に並行する時期から住居が作られ、続縄文時代が続いた。さらにオホーツク文化に変わっても集落が営まれた。住居は竪穴式で、死者は貝塚に埋葬された。死者の頭の部分には、甕(かめ)が被せてある。1913年(大正2年)に網走を訪れた青森県のアマチュア考古学研究者米村喜男衛が発見し、学界に報告した。発見した土器から縄文文化ともアイヌ文化とも異なる文化の存在を知った米村は、網走に住むことを決めて米村理髪店を開業し、傍らで遺跡の調査と研究に携わった。網走川の河口の丘の上に集落があった。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆能取(のとろ)岬に行った。「能取岬」(のとろみさき)は、オホーツク海に突き出た岬。能取は、アイヌ語のノッ・オロ(not-oro=岬の・ところ)に由来。網走市街の北、約10kmのところにあります。突端には灯台と管理事務所があるのみ。断崖の岬の突端には、8角形の形をした洋風の白と黒のストライプの「能取岬灯台」(大正6年建造)があります。塔の高さは約21m。●12038歩●網走市泊・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.07

コメント(0)

-

9/22-1:70代夫婦が北海道・東部をレンタカーで廻る

■9月22日(木)-1北海道・東部(以下、道東)を9月22日(木)~10月4日(火)、13日間かけて廻った。北海道は、九州と四国を合わせたよりも広く、今回は、東部(以下、道東)。女満別(めまんべつ)空港という網走に近い空港に関空からの便があるので、それを使用。女満別(めまんべつ)とは、由来はアイヌ語の「メマンペッ」(泉池がある川)の意味。関西空港からの便は、ピーチが乗り入れているので、今回、初めてのピーチを使った。機内持ち込みの荷物は2つで、その重量の合計は7キロまで。スーツケースは、別途料金がかかる。飲み物のサービスがないけれど、2時間くらいなら、これでいいと思う。座席は全部で180席だったが、ほとんど埋まっていた。9月23日(金曜日)が「秋分の日」祝日、3連休だからだろう。女満別空港に無事、着陸。レンタカーを借りた。コンパクトで、信号待ちなどで、長めに止まっていると、エンジンがエンストの如く止まるというエコな車。時代やなあと感心しながら出発した。70代を過ぎて、視力や体力の衰えを感じるが、この先、13日間、頑張れるのだろうか?これは、冒険だと思いながら、網走へと向かっていたら、ザ・北海道な景色があらわれた!■北海道ドライブ旅行■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.06

コメント(0)

-

江戸っ子はなぜ宵越しの銭を持たないのか?:落語で学ぶ江戸学

■内容■現代なら誰もが欲しがる「金と出世」を、落語の登場人物はあっさり否定してみせる。その根底には、仕事を分け合い、助け合って生きる理想の社会像があった−。江戸学の旗手が、落語に息づく人々の暮らしや美学をひもとく。■目次■◆第一章 江戸っ子はなぜ宵越しの銭を持たないのか?●金があるからといって、預けて増えて戻ってくるような投資は、一部の投機的な商人以外、ふつうは危なくてやらない。●火事も多い。金を家に隠しても、いつ火事で持ち出せなくなるかわからない。いくらか余裕があれば、本を書いたり読んだり、歌舞伎に行ったり、遊郭に出かけたり、俳諧を作ったり、稽古事をして使ってしまった。だからこそ江戸文化が成立した。貯金しても文化は育たない。◆第二章 絆が人を幸せにする●幕府はさまざまな対策を取った。日除け地(空き地)を作る。火を扱う商売を制限する。風の強い日は風呂屋を休ませる。町内に水桶を備える。火の見櫓を立てる。そして旗本たちに定火消(じょうびけし)組織を作らせ、町人に町火消(まちびけし)組織を作らせた。◆第三章 結婚は切実な経済問題である●農家は女手なしでは成り立たなかった。●女性は育児だけでなく、農業や機織りや裁縫の技術をもっていたからである。●商家では商人同士の取引をする主人と、家で従業員や家族を取り仕切るおかみさんが必須だった。●長屋では、男女が稼いでやっと生活できた。そういう毎日の生活のことを考えず、恋愛感情だけで結婚すると「浮気な結婚」といわれた。遊女は裁縫や火事ができない者が多く、そういう意味で結婚を避けたこともあったろう。◆第四章 経済の発展は人を幸せにするか?◆第五章 取り戻すべきライフスタイル●好き返した紙を江戸では「浅草紙(あさくさがみ)」、上方では「西洞院紙(にしのとういんがみ)」と言った。どちらも遊里があった場所なのが面白い。●古代では朝廷内のみの時報であり、庶民には知らされていない。●隠居人生を送る人たちは、お金をどう工面していたのだろう。武士社会では、60ないし70歳まで勤め上げれば、隠居料が保証された。農民や町人でも、相続させる財産の中から1~3割程度の隠居料を確保し、隠居家で暮らした。隠居料は家督相続者から、土地、米、金銭、塩、味噌、薪など支給される。その支給については契約書が交わされる。扶養義務を果たさない場合は、公儀に訴えて譲った財産を没収するなどの処置を取ることもできた。●飛脚は幕府や藩の連絡のために設置された制度で、継(つぎ)飛脚と呼ばれたが、庶民用にも江戸発の定(じょう)飛脚、京都発の順番(じゅんばん)飛脚、大坂発の三度(さんど)飛脚という定期便があった。そのほかにも長崎飛脚(長崎・・・大坂)など特定の地の往復便や、各在地の飛脚、都市内だけの町飛脚もあった。◆第六章 遊びが文化を培った●女性は稽古以外では、相撲興行を見ることができなかった。江戸中期からは被差別民も見ることが出来なくなる。これも権威を高めるための手法であろう。●江戸では鍵屋(かぎや)が市場を独占したが、川開きが始まって約70年後、鍵屋の番頭が暖簾分けで、玉屋と名乗って独立する。以後、鍵屋と玉屋は技術を競い合った。その後、玉屋は火事を出して江戸追放となる。だが玉屋の断絶後も「玉屋~」の掛け声が多かった。◆第七章 命と自然への敬意・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.04

コメント(0)

-

幼児の英語教育、いつやるの?:天才と幼児の英語教育

■1月7日放送の「林先生が驚く初耳学!」(TBS系)では、■幼児からの英語教育を取り上げました。番組では昨年9月にも早期英語教育を特集したのですが、その際に林修先生は「幼児に英語教育は不要」と断言。「英語ができない親ほど早期教育を支持する」「幼児期は英語よりも思考力を伸ばすべき」と持論を展開していました。英語ができる親の中に英語“しか”できない人がいるためだと発言。数学や理科など論理的思考を必要とする教科もきちんと学んだ東大出身の親に限っては、早期英語教育の優先順位が低いと解説しています。「母語でしっかり学び、深く核心を突く考えを身につけることが重要」「日本語で論理的思考ができない人間がどうして英語で論理的思考ができるんだ」というノーベル化学賞受賞者の白川英樹先生の意見を引用して反発。 タレントのブログを見ていたら小さな子供に英語を習わせているのは、よく見かける。以前から、それを見ながら、林先生の言葉をいつも思っていた。もし、日本語も英語がペラペラだとして、その人は小説がかけるのか?英語を喋れるのは、アメリカ人やイギリス人なら誰でも出来るが、小説は、誰でも書けない。 もちろん、勉強をするうえで、英語が必要になることがある。海外の文献を読まなければならない時などだ。例えば、IPS細胞でノーベル賞を受賞した山中氏は、過去にアメリカで研究した。そんな必要に迫られれば英語はできるのだろう。山中氏は、英語が話せたからIPS細胞にたどり着けたのではない。 大谷翔平選手は、アメリカで暮らすにあったって、彼専属の通訳を雇っている。実は、能力さえあれば、英語が話せなくても不自由はしない。 民俗学者・柳田国男の場合。幼少期より非凡な記憶力を持ち、11歳のときに地元辻川の旧家三木家に預けられ、その膨大な蔵書を読破し、・・・尋常中学共立学校(のちの開成高等学校)に編入学する。翌年、郁文館中学校に転校し進級する。19歳にして第一高等中学校に進学、青年期を迎える。東京帝国大学法科大学政治科(現・東京大学法学部政治学科)卒業後、明治33年(1900年)に農商務省に入り、主に東北地方の農村の実態を調査・研究するようになる。という絵にかいたような天才ぶり。(▲写真は、岩手県・花巻で。賢治もエスペラントに興味を持っていた。)民俗学者の柳田国男は、英語、ドイツ語、フランス語、オランダ語の書物を読みこなす語学力の持ち主だったが留学や外国生活の経験がなかった。(▲写真は、岩手県・花巻で。賢治もエスペラントに興味を持っていた。)1921年(大正10年)、渡欧し、ジュネーヴの国際連盟委任統治委員に就任。国際連盟において、英語とフランス語のみが公用語となっていることによる小国代表の苦労を目の当たりにする。1922年(大正11年)、新渡戸稲造と共に、エスペラントを世界の公立学校で教育するよう決議を求め、フランスの反対を押し切って可決される。 大谷翔平選手や民俗学者・柳田国男は、特別な天才だけれど、2人のやり方は、英語だけ学ばせておけばいいと思っている若い母親に是非、知って欲しい。「母語でしっかり学び、深く核心を突く考えを身につけることが重要」「日本語で論理的思考ができない人間がどうして英語で論理的思考ができるんだ」それに、英語圏で暮らすかどうか分からないしね。■ロザンの楽屋:【オススメ本】ピース綾部の本がおもしろい■▲ピース綾部の英語・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.03

コメント(0)

-

とら年ですから:江戸時代の虎の見世物と虎という字について

両国で見世物見物、今度は虎の見世物です。見世物と言っても、虎の皮を板に張り付けるような代物せはなく、生きた虎を見せるのです。その虎は、生後七か月ほどの子虎で、大きな犬ほどの大きさです。また、少々値は張りますが銭七百文(約1400円)を上乗せすれば、鶏を食べるところを見せると言うのです。鶏は生きたものか死んだものかは、書かれていません。それにしても七百文はちょっと高い気もします。この虎は、オランダ人が長崎へ持ち込んだもので、千七百両もした高価な虎、少しでも元を取ろうというのでしょう。さてこの虎は、将軍の上覧にも供されたほどの虎でありますが、実は虎にあらず豹だったのです。虎は元々日本にいない動物、豹を虎と偽ってもばれないと思ったのでしょうか、しかし、昔の日本では豹を虎のメスと考えていた時代もあり、あながち嘘とも言えません。「下級武士の食日記 増補版」より■「竹林豹虎図(ちくりんひょうこず)」■名古屋城の本丸御殿(名古屋市)。一之間と二之間には、「竹林豹虎図(ちくりんひょうこず)」と呼ばれる障壁画がはめ込まれている。竹林で虎の親子がたわむれる様子が、金箔と岩絵の具で描かれている。江戸前期に狩野派の絵師が手がけたといわれる。何頭かはどう見ても豹だが、制作当時、日本では虎と豹は区別されておらず、豹は虎の雌と思われていたとされる。■とら年ですから:陽気に虎拳:とらとら■■とら年ですから:「山月記」の虎が表すものと国語の教科書問題■■とら年ですから:もしもトラがいなくなったら■■とら年ですから:虎の名前の植物■■とら年ですから:張り子の虎■■とら年ですから:虎口(こぐち)■■とら年ですから:虎の語源■■とら年ですから:千人針と寅年生まれ■■とら年ですから:大坂・高麗橋の虎屋■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.10.01

コメント(0)

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

-

- 政治について

- 高市首相になって自衛隊員が増えた!…

- (2025-11-15 23:01:44)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 京都占い・魔法使いの家TOMITA

- (2025-11-16 00:00:09)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-