2022年09月の記事

全34件 (34件中 1-34件目)

1

-

週刊 読書案内 高村薫「作家的覚書」(岩波新書)

高村薫「作家的覚書」(岩波新書) 元気になったので、久しぶりに三宮に出ました。高架下の古本屋さんの棚で高村薫の岩波新書「作家的覚書」が目に入って、棚からとり出してみると200円だったので買いました。2017年の新刊ですが、2014年ころ、岩波書店の「図書」とか、新聞とかに書いていた時評を集めた本です。 ほぼ、10年前の、それも時評ですから、書かれている内容や、中には講演の記録もあるわけで、その発言が古びているに違いないとは思ったのですが、まあ、200円なので買いました(笑)。 読み始めてみると、過去10年の、そして、今、現在、たとえば、仕事からほぼ引退した徘徊老人を困惑させる社会事象の、「はじまの出来事」の指摘でした。 例えば、こんな文章があります。「想像もしていなかったこと」「図書」2014年6月号P26 あるとき市井の想像を超えてゆくのは、時代の状況も同じである。たとえばこの二十一世紀に、ロシアがウクライナを併合するようなことが現実になろうとは―。国連安保理やEUの外相会合で欧米各国の代表が右往左往している状況を眺めながら、二十世紀の二つの大戦や太平洋戦争の前夜はこんなふうだったのだろう、などと想像したりするのは、二十世紀半ばに生まれて多少なりとも戦争の時代の残り香ぐらいは嗅いでいる世代の杞憂だろうか。 それにしても、自国民の保護を名目に軍事力で他国の領土を併合するという帝国主義の論理が今どき現実にまかり通りことを、欧米各国も日本も想像だにしていなかったように見える。想像ができなかったのは、国境を越えて経済的に依存しあう今日のグローバル世界を、旧来の帝国主義が易々と踏みにじってゆくこと、そのことである。あるいは、そんなことはたぶんおこらないという根拠のない希望的観測をもって地政学的なリスクに眼を瞑らない限り、グローバル世界など、標榜できないということなのだろうか。 かつて、未来に行けば行くほど人類は賢くなって所問題は解決に向かい、世界は平和になってゆくだろうと信じていた私はかの9・11とともにいなくなったけれども、未来を悲観しながらも、原発の重大事故や、軍事力を誇示する帝国主義の台頭など想像できなかったこの頭は、まだどこかで明るい未来の幻想を捨てられないでいるのかもしれない。(P27) あれこれ、言葉はいりませんね、2022年、今年の冬、ロシアのプーチンが、高村薫の言う帝国主義の論理を、夜郎自大に振り回し、隣国ウクライナに対して武力による侵略を始めたときに、実は何が起こっているのか徘徊老人には理解できませんでした。 しかし、今、こうして読んでいると、10年前にはじまっていた出来事の、10年後の未来の帰結にすぎないことを、彼女はすでに予言していたといっていいでしょう。ぼくたちは、彼女の予言していた10年後の「明るくない未来」を、今、生きていることに気づかされるわけです。 案内はこれくらいでいいのですが、つい先だって「国葬」とかで祭り上げられ、世間を騒がせている、当時、宰相の地位にいたAについてもこんな発言があります。「いつもの夏ではない」「図書」2015年十月号沖縄戦終結の日から、広島・長崎の原爆投下を経て終戦の日にいたる日本人の毎夏の厳粛な気分が、今年は安倍首相の歪な歴史観や個人的な思い入れによって、たびたびかき回され、混ぜ返された。広島の原爆記念日の挨拶ではあろうことか非核三原則の文言を削って国民の顰蹙を買い、終戦の日に合わせて発表された戦後70年の首相談話では、事前の有識者懇談会の提言で示された侵略や植民地支配の事実から主語を抜いてしまい、長すぎる戦後になんとか一つの区切りをつけたいと願う一国民の切実な思いを、今さらのように愚弄してくれた。60年以上生きてきて、これほど不快な思いが募る八月十五日はほかに知らない。 謝罪や反省とは本来シンプルなものであり、その論理も文言も当然シンプルになる。微妙な言い回しや複雑な文言は無用であり、微妙な言い回しが使われる限り、それは謝罪にも反省にもならない。否、より正確にいえば、戦後七十年談話で語られた「反省」は「我が国は(中略)繰り返し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明してきました」という過去形であり、談話を出した首相本人はけっして反省も謝罪も表明していない。このことを言い換えれば、「アジアの人びとの歩んできた苦難の歴史を胸に刻み」「歴史の教訓を深く胸に刻み」と神妙に繰り返される文言はみな虚言だということである。(P108) ここで話題にされているのはAという人物の「虚言」についてですが、彼の虚言を支えていたのが、おそらく、虚言を弄して巨大化したインチキ宗教団体であったことが、その、一見すれば、悲劇的だった最期のおかげで、今、明らかになっているのですが、さすがの高村薫も、インチキ教団については、この時評のどこでも触れていません。 「晴子情歌」三部作をすでに書いている高村ほどの作家であれば、昭和の妖怪Kにはじまり「虚言」の宰相Aにいたる一族の、権力に対するなりふり構わない欲望の実相を見破ることは、さほど難しいことではなかったと思いますが、高村がその演説を「虚言」であると喝破した10年後の未来にさらけ出された実相は、高村をしても、まさかこれほどまでにという醜態ではなかったでしょうか。 まあ、古い時評を読むという、ズレたことをしながら、この作家の次作に、ちょっと期待してしまいますが、まあ、お書きになることはないのでしょうね。それにしても、200円はお安い1冊でした(笑)。

2022.09.30

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年8月25日(木)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年8月25日(木)「朝顔日記」8月25日のアサガオ さて、2022年の8月25日です。夏の終わりの一日ですが、アサガオはまだ咲いています。しかしながらシマクマ君の気は晴れません。もちろん、理由はこちらです。 8月25日のコロナ体験記 同居人のチッキチキ夫人が朝から発熱です。昨日の検査キットで陰性だったので、ひょっとして大丈夫?と思う気持ちもありましたが、やっぱり、だめそうですね。 ネット予約した発熱外来に、指示されている「事前電話」をしました。「〇〇時に予約しているシマクマですが。」「予約が確定していませんが?」「ええー?」「〇〇時に、確かに予約して、ネットでの問診の記入もしたのですが。」「ああ、シマクマさんですね。で、自家用車で来られますか?」「いや、原付なのですが、だめですか?」「ああ、ちょっと院長に確認しますね。」「ハイ、どこの外来も、自家用車がないとだめっていわれて、困っているのです。とりあえず、検査していただくことはできませんか?」 もう、気持ちは、拝み倒しの気分ですが、よく考えてみると、なんで、検査しなければならないのか、なんで、こんなに焦っているのか、自分でもよく分かっていません。「〇〇時ちょうどに医院の前まで来ることはできますか?」「はい!」「じゃあ、その時間に駐車場に来て相図をしてください。」 時刻通り到着すると、看護師さんが出迎えてくれて、すぐに診察室です。簡単な問診があって検査でした。「ちょっとうかがって、そのご様子から見て、違うかなと思いましたが、陽性ですね。」「ハイ、ぼくは、やっと診ていただけたのですが、家で、ぜんそくの持病がある配偶者が発熱しているのですが。」「60歳まででしたら、みなし陽性という診断が可能なのですが、越えていらっしゃる方は検査したうえでというのがルールなんです。自動車は無理なんですよねえ。歩いてこられますか?」「いやあ、元気な時は歩いて来れる距離ですが、今はちょっと…」「そうか、確定するまでは濃厚接触なので、タクシーに乗れないことはありませんが、公共交通はだめですからねえ。」「はい、でも、検査して陽性だったら帰る方法がなくなりますから‥‥。」「仕方がないですねえ。保健所には連絡しておきます。それからお薬は郵送で、明日届きます。それから、症状が8月21日からですから31日まで自宅隔離です。帰り道のコンビニとかもダメですよ。」 ぶっきらぼうでしたが、親切な医者でした。で、コロナが確定したシマクマ君は、なぜか「ホッ」として帰宅です。というわけで、それでも撮っていたアサガオです。 いつものように撮れていますね。写真を撮ったのは朝ですから、まだ検査は済んでいませんね。 アサガオはこうして撮れているのですが、モスラ君たちの写真はありません。まあ、体調が最悪だったことは確かで、モスラやチビラどころではなかったのでしょうね(笑)。 というわけで、明日から自宅隔離に入ります。ボタン押してね!

2022.09.29

コメント(0)

-

谷津賢二「荒野に希望の灯をともす」元町映画館no181

谷津賢二「荒野に希望の灯をともす」元町映画館 中村哲がアフガニスタンの人の中で、周囲の人と同じように荷袋を担いでいる姿が、チラシに写っていますが、写真ではなくて、「中村哲が生きて動いている姿が見たい。」ただ、それだけが理由で見に行きました。 1980年代、まだ若い中村哲の姿、初めて水路に水が流れ始めたときの姿、2019年の死の直前のパワー・シャベルを動かしている姿、米軍のヘリコプターを見上げている表情、それぞれを見つめながら、何も言うことはありません。涙がこみあげてくるを辛抱しながら、見つめ続けるだけでした。映画は谷津賢二「荒野に希望の灯をともす」でした。 元町映画館が、一週間限定で朝10時から上映してくれています。そのチラシにこんな言葉がありました。彼らは殺すために空を飛び、我々は生きるために地面を掘る。中村哲 できれば、「生きるために地面を掘る」ことの大切さを、ゆかいな仲間のちびら君たちや、時々、出会う若い人達に伝えられたらいいなあと、改めて思いました。 荒涼とした灰色の砂漠が緑の大地に変わった風景に、何度も見たはずなのですが、やはり、心を揺さぶられました。 難渋する工事の中で、絶望的な表情を浮かべている仲間に「みんなの心に灯をともそう!」と静かに語りかける中村哲の表情と口調が心に残りました。監督 谷津賢二構成 上田未生取材 柿木喜久男 大月啓介 アミン・ウラー・ベーグ撮影 谷津賢二編集 櫻木まゆみピアノ演奏 中村幸朗読 石橋蓮司語り 中里雅子2022年・90分・G・日本2022・09・27-no112・元町映画館no181

2022.09.28

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 ハロルド作石「ゴリラーマン40(2・3)」(講談社ヤンマガKC)

ハロルド作石「ゴリラーマン40(2・3)」(講談社ヤンマガKC) 2022年9月のマンガ便です。7月に第1巻が届いて驚くというか、喜ぶというか、飽きれるというかだったのですが、ハロルド作石「ゴリラーマン40」(講談社ヤンマガKC)の2巻・3巻が同時に届きました。どうやら、はまっているようですね。 毎月、マンガ便を届けてくれる、ゆかいな仲間のヤサイクンはそろそろ40歳だったと思いますが、髪型はゴリラーマンと同じで、酒もたばこもやらないとことろも同じです。タダ結婚していてチビラ君たちがいるところは違います。 先日、シマクマ君がコロナでひっくり返っていたときには、差し入れ希望品目を尋ねてくれて配達してくれたのですが、コロナの老夫婦が「たばこ」とか「プッチン・プリン」とか書いて送ると「たばこの買い方は知りません。餓死しなさい!」と返事してくるいい人です。 ゴリラーマンが理想なのでしょうかねえ。マンガはあいかわらずで、感想言う気にはなりませんが、総合格闘技とか出てくるところを見ると、ハロルド作石さん、書き始めたはいいのですが、書くことに困っているのかもしれません。 まあ、そうはいいながら、届いたマンガは一気読みで、ゴリラーマンの一族とか登場させて、全員が格闘家とか言う笑いのとり方に、ちょっと照れてしまいました。一瞬異形の相のように見えますが、主人公ゴリラーマンの顔立ちって、案外そこらにある気もするのですが、笑っていていいのですかね(笑) 続く限り読むと思いますが、どこまで続けられるのか、興味津々です。

2022.09.27

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年9月22日(木)「緊急停止信号発報!」

「緊急停止信号発報!」徘徊日記 2022年9月22日(木) ええー、なんでもない車窓の風景です。場所はJR須磨駅のちょっと西です。もう少し西なら海が写るのですが、丁度、海が写らなくなるあたりで、もうすぐ須磨駅構内という気分の場所ですが、先程から車内放送が「緊急停止信号発報!」と、けたたましく繰り返していて、そのあと「お足元にご注意ください!」とくりかえし警告しながら停車しました。こう書くと、急ブレーキの音とかけたたましく「キ―!」と化したように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、普通に停車したところです。ボクハ 用もないのに乗っていた乗客である徘徊老人シマクマ君は興奮のるつぼに落ち込みながらも、というのはウソで、「えっ?なにがあったとの?」と、まあ、興奮はしていますが、スマホかなんかとり出して、現状確認です。 「ハッポウ」という言葉が「発砲」としか変換できなくて「これはいったい???」と困惑していました。鷹取駅付近で西行きの快速電車が「ハッポウ」という使い方です。この電車は比嘉行きの普通です。一瞬、考え込んで「発報」を思い浮かべて納得して、写真です。 で、須磨駅直前というわけです。先頭車両です。 車内のアップです。運転手さんは、どうもスマホかケータイでやり取りしていらっしゃるようです。運転席の後ろに駆け付けて写真を撮りたかったのですが、周囲のお客さんたちの「たいしたことなさそうよ。」という、落ちつきはらった様子に遠慮して座ったままです。 座席に投げ出しているのは、シマクマ君が読んでいた本です。蓮見重彦という、元東大総長の講演集ですが、先程、明石の市民図書館で借りたところです。用もないのに乗っていたいたと書きましたが、図書館で借りた本を、いつものように、垂水まで乗るJRの車内で読み始めて、車内も空いているし、期待していなかった本も面白いので、「もう少し乗って、読んでいこう。」と思いついて、垂水で降りないで読書にふけっている(まあ、それほどでもなかったのですが)と「緊急停止信号発報!」の車内放送に出くわしというわけです。 停止信号の解除が放送されて、「間もなく動きます。」とかいう放送が聞こえてくると、乗客の皆さんが、一斉にスマホで電話し始めました。なるほど、皆さん、誰かに連絡すべきことがあるのですね。緊急停止とかを喜んでいるシマクマ君には、別に連絡すべき相手はいません。そもそも、目的地がないままに、ただ、ちょっと読みかけた章段を読み終えたいだけで、乗っていたわけですからねえ。そういうわけで、何分遅れようが、動かなくなろうが、ほぼ、困らないシマクマ君には、「そういうもんか!?」の風景でした。もっとも、結果的に停車していたのは10数分にすぎなくて、ちょっと期待はずれでした(笑)ボタン押してね!

2022.09.26

コメント(0)

-

ヤン・ヨンヒ「スープとイデオロギー」元町映画館no144

ヤン・ヨンヒ「スープとイデオロギー」元町映画館 チョット、本が手元にないので確認できないままですが、朴沙羅(パク・サラ)という若い学者が書いた「家(チベ)の歴史を書く」(筑摩書房)の中に「見えない歴史」という言葉があったと思います。 著者の朴沙羅は、自分の伯父や伯母たちにインタビューすることで、自分には見えなかった、1948年以来の家族(チベ)の歴史を発見した好著だと思いますが、今回見た映画は「オモニ(母)」の「見えなかった歴史」を娘が発見する作品でした。作品はヤン・ヨンヒ「スープとイデオロギー」というドキュメンタリー映画です。 ぼくは、この監督の作品を見るのは初めてでした。 「なんか、けったいな題の映画やなあ」 まあ、そういう感じの軽い気分で見たのですが深く胸に残る傑作でした。 映画の主人公(?)1930年生まれのオモニ(母)は、映画が完成したときに91歳です。日本で生まれましたが、敗戦直前の大阪から父母の故郷、済州島へ疎開し、1948年、再び大阪に逃げ帰ってきて以来、70数年、大阪市の生野区猪飼野で暮らし来た女性で、いわゆる在日コリアンです。 映画は、今はなくなっているのですが、まだ、元気だったアボジ(父)が「日本人とアメリカ人以外やったら、誰でもええ。」と、娘ヨンヒ(監督自身)に語るシーンを冒頭に据え、50歳を超えた娘が10幾つ若い「日本人」の男性と結婚することになり、挨拶に来る男性のために、オモニが、おなか一杯朝鮮人参とニンニクを詰めた丸鶏のスープを料理し、振る舞うシーンへ続きます。 その後、このスープの作り手は、そのお婿さんに変わったりしますが、ことあるごとに作られる、このオモニのスープの、想像上の味のイメージが、この映画の傑作の味わいをつくりだしていると思いました。 で、イデオロギーは?ということですが、そこは作品を見て、考えていただくほかないと思います。 映画の終わりのほうで、老人性の痴呆を発症したオモニを連れて済州島に渡り、4・3事件研究所で、応対した職員に、監督ヤン・ヨンヒが「私はアナキストですが、」と凛としたひびきの発言をするシーンがありますが、その響きの中にすべて集約されているとぼくは感じました。 1910年の大日本帝国による植民地化にはじまり、南北朝鮮が現前する現在に至るまで、その時、その時の「国家」の名前で、何万、何十万という無辜の民が命を失い、いわれなき蔑視やヘイトに晒さらされ、「見えない」恐怖と不安の中で生きることを余儀なくされてきたのが朝鮮半島の人たちの200年だとぼくは思います。 監督ヤン・ヨンヒのオモニは、その最も悲惨な事件の一つに18歳で遭遇し、婚約者を失い、幼い妹を背負い、弟の手を引いて猪飼野に逃げてきた中で味わった、娘にさえも「いえない」恐怖に縛りつけられた、その後の70年の人生を生きてきた人です。 そして、いま、90歳を超えるようになって、認知症の混迷にさまよいこみ、その恐怖を共有した亡き夫をさがし、その恐怖が理想の国として夢見させた北朝鮮に差し出した息子たちの名前を呼びながら、幻の家族と共に生きようとしています。 娘のヨンヒの「アナキストです。」という言葉の響きの中に、母や父や兄たち、すなわち、彼女の「家族(チベ)」を抱きとめ、抱きしめるための場所、国家やイデオロギーを超える場所に立とうとしている人間の、文字通りの愛と勇気のようなものを、ぼくは、感じました。涙がとめどなく流れるのですが、受け取ったのはかなしみだけではなかったと思います。 年老いた母と自分自身にカメラを向けることで、ドキュメンタリーの客観を超える作品を作り上げた監督ヤン・ヨンヒに拍手!でした。監督 ヤン ヨンヒ(梁英姫)脚本 ヤン ヨンヒプロデューサー ベクホ・ジェイジェイエグゼクティブプロデューサー 荒井カオル撮影監督 加藤孝信編集 ベクホ・ジェイジェイ音楽監督 チョ・ヨンウクナレーション ヤン・ヨンヒアニメーション原画 こしだミカアニメーション衣装デザイン 美馬佐安子2021年・118分・G・韓国・日本合作原題「Soup and Ideology」2022・09・12-no104・元町映画館no144追記2022・09・25

2022.09.26

コメント(0)

-

ピル・カムソン「人質」元町映画館no143

ピル・カムソン「人質」元町映画館「みなさん事件です!本日、俳優ファン・ジョンミンさんが誘拐されました。」 チラシに、こんなキャッチ・コピーが躍っています。映画はピル・カムソン監督の「人質 韓国トップスター誘拐事件」です。 元町映画館のモギリ嬢のすすめで見ました。チラシの文句の意味なんて何にも知らないままです。チョー、面白かったです。先日、ブラッド・ピットが主演する「ブレット・トレイン」の、あまりのバカバカしさに大喜びしたところなのですが、この映画はそれ以上の面白さでした。こっちは、結構リアルでした。 衝動的というか、思い付きでターゲットになったとしか見えない始まりのシーンが、実に効果的で、どうなるかわからいムードが漂いまくっていました。 犯人グループの構成も、「思い付き誘拐」の不安を掻き立てます。 で、誘拐されてひどい目に合う、その人物こそが、今の韓国映画のトップスターだとは知らないシマクマ君です。韓国の人たちは後ろ姿でわかるのでしょうが、ポスターの写真がこっちを向いていてもわかりません。しかしながら、監禁されている主役ファン・ジョンミンさんの演技は超絶ともいうべき迫力ですし、脱出のために彼が考えだして、見事にはまった(まあ、当たり前ですが)アイデアにも、ちょっと唸りました。 捜査陣はどんくさいのですが、捜査主任が冷静な女性であるとか、犯人のリーダーの、悪いことをすることに、異常に長けていて、見かけは目立たないハンサムという設定もうまいものです。 まあ、それにしても、あんまり喜ぶのはヒンシュクかもしれませんが、模造銃が出てきて、「おー!」と思わず拍手!しそうになりましたが、まあ、気持ちだけで済ませました。 後から、気付いたことですが、映画の中で誘拐されたファン・ジョンミンという俳優は実在で、今現在のトップスターだそうで、その役をご本人が演じているという、知っていれば、まず、そこが見どころだったのでしょうね。 さるぐつわされて、苦しんでいらっしゃるこの方を、初めてお出会いしたと思い込んでいたシマクマ君は、そんな大スターとは思いもよらないまま、地味な性格俳優だと思い込んで見ていたのでしたが、まあ、映画の展開には何の問題もなかったわけです。 で、帰ってきてネットをいじっていてやっと気付きました。3年ほど前に見て面白かった記憶ののある、「工作 黒金星と呼ばれた男」というサスペンス映画の主人公がファン・ジョンミンだったのです。何というか、初対面じゃなかったのですが、全然、別人!というか、思い浮かびもしなかったのですが、どうなってるのでしょうね。写真で見ると、確かに同じ人でした(笑) いやはや、その昔、日本でもあったような記憶がありますが、自分自身を演じるという、考えてみれば、やっぱりヘンテコな役でしたが、ファン・ジョンミンの熱演に拍手!でした。監督 ピル・カムソン脚本 ピル・カムソン撮影 チェ・ヨンファン編集 キム・チャンジュ音楽 キム・テソンキャストファン・ジョンミン(ファン・ジョンミン)キム・ジェボム(チェ・ギワン)イ・ユミ(パク・ソヨン)リュ・ギョンス(ヨム・ドンフン)チョン・ジェウォン(ヨンテ)イ・ギュウォン(コ・ヨンノク)イ・ホジョン(セッピョル)2021年・94分・G・韓国原題「Hostage」「 Missing Celebrity」2022・09・20-no110・元町映画館no143

2022.09.25

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 鈴ノ木ユウ「コウノドリ 新型コロナウイルス編」(講談社MORNINGKC)

鈴ノ木ユウ「コウノドリ 新型コロナウイルス編」(講談社MORNINGKC) 人気マンガ(?)「コウノドリ」の番外編です。鈴ノ木ユウ「コウノドリ 新型コロナウイルス編」(講談社MORNINGKC)を読みました。ヤサイクンの9月のマンガ便に入っていました。 新コロちゃん騒ぎが始まって3年以上もたつのですが、収まりそうもありませんね。当然ですが、ウイルスは老人も子どもも、容赦しないということを実体験したばかりなので、妊婦さんや赤ちゃんにとって の新型コロナの物語が語られるのも、まあ当然ですね。 今回の番外編は、こんな感じで始まります。今からコロナ感染者の妊婦が来るよついにですか 聖ペルソナ総合医療センターというのが「コウノドリ」の舞台ですが、当然のことながら、今回も同じ病院です。ただ、感染者を受け入れているという設定が、普段と違うわけです。 これまた当然のことですが、今回のお話も、ピアノ弾きの産婦人科医鴻鳥サクラ君が主人公で、同じく産婦人科医の下屋カエさん、助産師の小松ルミ子さんも活躍します。もちろん救急救命科医の加瀬医師は、救急車で運ばれ来るコロナ患者に大わらわです。 なぜか、故郷に帰って、「コウノドリ」の舞台からは遠ざかっていた四宮ハルキ先生も登場するところが、番外編ならではでしょうか。 出産と新型コロナという組み合わせは、結構スリリングでしたが、まあ、ぼくが男なので、そう思ったのかもしれません。我が家でも、この時期に赤ちゃんが生まれてきました。だから、出産したゆかいな仲間がいるわけですが、このマンガ読んで、初めて「ああ、不安だったろうな」とか同情している始末ですから、話になりませんね(笑)。追記2022・12・12 なんだかわからないし、思い当たる節もなにの新型コロナに感染して、自宅隔離という体験を同居人と二人でしました。幸い症状が軽かったので言えることかもしれませんが、この病気というか、感染症のというか、の特徴の一つは「不安」だということをを実感しました。 病気にかかる以前は、まあ、他人ごとだったのですが、かかったとわかった時点から、あまり経験したことのない「不安」に激しく襲われるました。そのうえ、その不安が、あんまり自覚したことのない恐怖と連動していると気付き始めることで、何とも言えない孤独感に落ち込んでいきました。 マア、気づくのが、実体験の結果というのは、何とも愚かですが、このマンガが描いている、患者さんや医療従事者の人たちの世界の実相に、ようやく、気づいたというわけですね。 健康は大切ですが、健康とか健常とかの世界でのぼせていると大切なことを見落とすことを肝に銘じた体験でしたね(笑)。

2022.09.24

コメント(0)

-

週刊 読書案内 ジェニー・エルペンベック「行く、行った、行ってしまった」(浅井晶子訳・白水社・エクスリブリス)

週刊 読書案内 ジェニー・エルペンベック「行く、行った、行ってしまった」(浅井晶子訳・白水社・エクスリブリス) 2016年のトーマス・マン賞受賞作品だそうです。トーマス・マン賞というのがドイツではどういう評価の文学賞なのかは知りませんが、フランツ・カフカ賞とか、トーマス・マン賞とか、かっこいいですね。 市民図書館の新入荷の棚で見つけました。ジェニー・エルペンベック「行く、行った、行ってしまった」(浅井晶子訳・白水社・エクスリブリス)です。 未来はこれからまだ何年も続くのかもしれないし、ほんの数年しか続かないのかもしれない。いずれにせよ、たったいまからリヒャルトはもう、毎朝大学に出勤するために時間どおり起きる必要はない。これからは、ただ時間があるばかりだ。旅行する時間、と言う人もいる。本を読む時間。プルースト、ドストエフスキー。音楽を聴く時間。時間があることに慣れるのにどれくらいかかるかはわからない。いずれにせよ、リヒャルトの頭はこれまでどおり働いている。この頭を使って、これからなにをすればいい?(P7) こんな冒頭で始まります。大学教授の職を定年退職したリヒャルトという老人が主人公でした。ほぼ、彼の一人語りと言っていいのですが、「リヒャルトは」となっていますから、まあ、本人自身というわけではなさそうです。 で、リヒャルトは、今や、妻も子供もいない一人暮らしの生活の中にいるようです。若い読者のことはわかりませんが、ぼくなんかは、別に大学で研究者をしたことがあるわけではありませんが、この、ちょっとぺダンティックだけれど、することがないらしい老人という設定にはまりました。古典文献学の教授であったらしいところが、小説全体の「文学的トーン」を無理なく支えていて、まあ、そのあたりも読ませます。 若い女性教師と大人の生徒たちは、文字を読む練習をしている。それから単語よむ練習をする。アルファベット順に、Auge (目)、Buch(本)、Daumen(親指)、Cで始まる単語はあまりないので飛ばす。「目」と「親指」のときには、二重母音についても話す。「アウ(au)」「オイ(eu)」「アイ(ei)」そして「アイ(ei)」から長母音「イー(ie)」の説明に移る。「ここ(ヒイーーア)」と発音しながら、長い母音を発音する際に口から漏れるすべての空気に手を添える。 授業中、部屋のドアは開けっぱなしだ.。ときどき生徒が遅れて入ってくることもあれば、授業を受けていた生徒が荷物をまとめて、授業の真っ最中だというのに、謝りながら出ていくこともある。最後の三十分、若い女性教師は、すでに中級以上の生徒のために助動詞habenと seinを使って練習問題をさせる。私はいく(イッヒ・ゲーエ)、と教師は言うと、腕を振って右から左へ数歩歩いてみせ、それから肩越しに後ろ、つまり過去を指してこう言う。昨日(ゲスターン)私は行った(イッヒ・ビン・ゲカンゲン)。 それからこう言う。ある方向への動きを意味する動詞の過去形を作るには、たいていの場合、助動詞seinを使います。活用は、私は~した(イッヒ・ビン)、彼は~した(エア・ビン)、などですね。私は行った(イッヒ・ビン・ゲガンゲン)、私は飛んだ(イッヒ・ビン・ゲフローゲン)、私は泳いだ(イッヒ・ビン・ゲシュヴォメン)。教師はまた腕を振ってもとの場所に戻り、「飛ぶ」を表すために両腕を広げ、ホワイトボードの前を泳いでみせる。 俺はすごい(イッヒ・ビン・ズーバー)、と突然アポロンが言う、ハイハイ、と教師が言う。確かにあなたはすごいですよ、でもいまは過去形の練習をしてるの。(P8) ヒマなリヒャルトがヒマつぶしのために覗いたアフリカからの難民のためのドイツ語教室のシーンですが、小説の題「行く、行った、行ってしまった」は、初級ドイツ語を学ぶこの教室での動詞の時制変化の例からきているようです。 まあ、この辺りの行動は、元学校教員のボランティアとしてはありがちですが、さて、「これから一日中誰とも話さずひとりで過ごすとなったら、正気を失わないよう気をつけなければ」なんて考えている古典文献学の名誉教授がやるかなとか思いながら読んでいます。 で、そんなリヒャルトがアレクサンダー広場で、ハンガーストライキをしているアフリカからの難民たちが掲げるプラカードを見て変わり始めます。「我々は目に見える存在になる」 その言葉が、1990年、「一晩のうちに突然別の国の市民」になったリヒャルト自身の経験を想起させ、「壁」がよみがえってきます。 ここに新たな「壁」が作られている。「壁」とは何か? 読者に、そんな問いを思い浮かべさせながら、小説は、ここから佳境に入ります。 たったいまから本来ここにいてはならないことになった男たちのために、ベルリン州政府がなおも支払い続けるのはドイツ語講座の授業料だけだ。男たちはほぼ五か月前、老人ホームに受け入れられたときにドイツ語を学び始めた。 行く(ゲーエン)、行った(ギング)、行ってしまった(ゲカンゲン)。 四か月前、彼らはシュパンダウ地区に引っ越し、その後、ここの申請の審査や面会などで何度も授業に出そびれ、そのたびにまた最初からやり直した。 行く(ゲーエン)、行った(ギング)、行ってしまった(ゲカンゲン)。 一か月ほど前、彼らの友人たちが施設の屋根に上ったとき、彼らはドイツ語の授業に出る代わりに、ドラム缶の焚火を囲んで立ち、屋根に目を向け続けた、その後、またしてもほぼすべてを忘れてしまったために、もう一度最初からやり直した。 行く(ゲーエン)、行った(ギング)、行ってしまった(ゲカンゲン)。 いまや、さまざまな寝場所から、いまも週に二回、語学校に行ってドイツ語を学び直している者はごくわずかだ。 行く(ゲーエン)、行った(ギング)、行ってしまった(ゲカンゲン)。(P328) 難民の青年が、「アブロキュイェ、アブラボ」という歌を静かに歌っています。母よ、ああ、母よ、あなたの息子は恐ろしい旅をした。異国の岸へ流れ着いた。あたりは暗闇。孤独の中で私がなにを耐え忍ぶか誰も知らない。使命を果たせないのは恥。どうしてこのまま帰れよう?敗残者の名を受け継ぐ子などなし。それならいっそ死んだほうがまし、永遠に恥をさらすより。我らが先祖の霊よ、我らが先祖の神々よ、異郷にいる我らが兄弟を見守り給え。彼に幸せな帰郷を恵み給え。ヨーロッパに暮らす者なら皆、彼らの嘆きを知っている。 小説の終盤、プラカードの言葉にうながされて出会ったアフリカの友人たちのことが老教授によって思索されています。 安穏と暮らす予定だった自らの国の難民追い払い政策という政治的事件に直面する老教授リヒャルトが、自身の人生での出会いと別れの回想と、現実に起こっている、新しい友だちとの出会いと別れの葛藤と悲哀を「行く(ゲーエン)、行った(ギング)、行ってしまった(ゲカンゲン)。」というリズムに乗せて描いた、退職人生を生きる老人には身につまされる傑作でした。 作者はジェニー・エルペンベック(Jenny Erpenbeck)という50代の女性作家ですが、老教授の姿をユーモアと皮肉を交えて描いている客観性は、女性からの視点かもしれませんね。ジェニー・エルペンベック(Jenny Erpenbeck)1967年ベルリン(当時は東ベルリン)生まれ。1985年に高校を卒業後、二年間の製本職人の見習いを経て、舞台の小道具係や衣装係として働く。1988年から90年にかけて、フンボルト大学で演劇学を学ぶ。1990年からはハンス・アイスラー音楽院でオペラの演出を学び、1994年以降、舞台監督としてオペラの演出を手がける。1999年、『年老いた子どもの話』(河出書房新社)で小説家としてデビュー。代表作にHeimsuchung(2008年)、Aller Tage Abend(2012年)などがある。 2015年に発表した本書はベストセラーとなり、翌年トーマス・マン賞を受賞。これまでに12の言語に翻訳されている。

2022.09.23

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年8月24日(水)「朝顔日記」

ベランダだより2022年8月24日(水)「朝顔日記」8月24日のだんご丸 昨晩、咲きました。一夜明けて満開状態です。ちょっとづつズーム・アップしてみます。当たり前ですが、アサガオとはちがう美しさです。 ほったらかしもいいところのだんご丸くんですが、一年に数回、こんな見事な花を咲かせてくれます。こんなにたくさん、一度に咲かせて大丈夫なのでしょうか。8月24日のコロナ体験記 松本のカガククンから市販の検査キットが届きました。神戸市のホームページをあければ検査キットを送ってくれるらしいというので調べましたが、60歳以上は通院検査を求めていて、キットを送ってくれません。それなりの理由があるのでしょうが、発熱外来に拒否された場合はどうしたらいいのかに悩んでいたところに送ってきました。 早速試してみると「陰性」です。 「はてな?杞憂だったのだろうか?」 まあ、心配し過ぎならそれに越したことはないわけですが、とりあえず結果をカガククンに連絡しました。 「いや、通院検査予約できているのだから、そっちに必ず行った方がいいよ。」 という返事です。もちろんそのつもりですが、まあ、とにかく、自分がどうなっているのか不安です。 8月24日のアサガオ 今日は、咲いた数が少なめな上に、写真を撮る気力がなえています。足元の青い花です。 なんか、シマクマ君の気分を代弁しているような咲き方です。 立派に咲いているのですが、何となく元気がないような気もします。ピントもボケているようですね。 この日はモスラ君を撮る元気はなかったようです。そりゃあ、そうですよね。サボテンのだんご丸君の花は年に何度か、あるか、ないか、なので頑張りましが、モスラ君やチビラ君に目を凝らすのは無理でしたね。ボタン押してね!

2022.09.22

コメント(0)

-

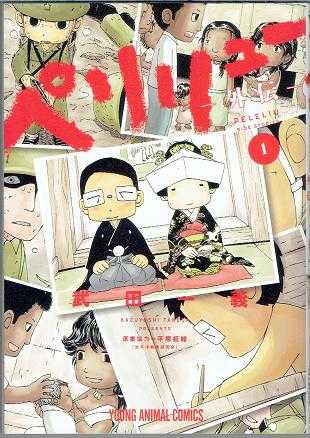

週刊 マンガ便 武田一義「ペリリュー外伝1」(白泉社)

武田一義「ペリリュー外伝1」(白泉社) 2022年9月のマンガ便に入っていました。「ペリリュー楽園のゲルニカ11巻」(白泉社)が完結したのが、確か、2021年、昨年の暮れだったと思いますが、今はやりの言葉でいえばスピン・オフ作品らしいです。武田一義の「ペリリュー外伝1」(白泉社)です。「片倉分隊の吉敷」「Dデイ」「田丸と光子」「ペリリュー島のマリヤ」 の4作品が収録されていました。 表紙の結婚式の写真は、復員して漫画家を志した田丸さんが、光子さんという伴侶と出会い、新しい生活を始めるままでが描かれている「田丸と光子」の1シーンです。 それから、こちらが1話目の「片倉分隊の吉敷」の最終ページでした。 このシーンの隣のページがこれでした。 このページで作者武田一義は「あとがき」としてこう書いています。 昭和19年10月、本編「ペリリュー 楽園のゲルニカ」では第2巻14話頃のお話です。 西浜の戦いで、所属していた隊が壊滅した田丸と吉敷は、天山の壕で島田の指揮下に入りました。米軍の掃討部隊と戦うため、目下の課題は不足している水や食料、武器弾薬の調達。 田丸が功績係の仕事をしている一方、吉敷は島田の命令で、片倉分隊と行動し、今回のおはなしのように、より危険度の高い任務についていました。 今、塹壕の隅に座り込んで、親友田丸君に会いたがっている吉敷君が、どんな任務についていたかについては、本編をお読みください。田丸田丸と話そうなるべくここと関係ねーどうでもいいことを 作者は「より危険度の高い任務」と言っていますが、確かに危険な任務でした。しかし、戦場がどうやってただの人間から「人間」であることを奪っていくのか、凄惨で酷薄な体験を強いていくのか、その体験の中で、ただの人間たちは、どうやって生きのびていくのか。 「Dデイ」のアメリカ兵にも、「ペリリュー島のマリア」のマリアにも、生きて帰ってきた田丸さんにも、そして、ここで、田丸君を恋しがっていて、でも、結局、戦場で死んでしまった吉敷君にも、共有されたはずの悲惨を、そっちからも、あっちからも書かずにいられないというのが、武田一義に、このスピンオフ作品を書かせている動機ではないかと思いました。 戦場にいる敵も味方も、戦地の島の老人も子供も、兵士の家族や恋人も、あらゆる人たちを巻き込んでいく戦争という多面性の怪物 の姿を子どもような表情の登場人物たちで、どこまでも書き続けてほしいですね。新たに書き始めた武田一義に拍手!でした。

2022.09.21

コメント(0)

-

ウォン・カーウァイ「天使の涙」シネ・リーブル神戸no163

ウォン・カーウァイ「天使の涙」シネ・リーブル神戸 前世紀の終わりごろ一世を風靡したと評判の映画監督ウォン・カーウァイの特集が神戸でも、シネ・リーブルで始まりました。 ここのところ、我が家の映画好きのトップランナーはピーチ姫なのですが、彼女が久しぶりに帰宅して言いました。「ウォン・カーウァイ見たで。おもろい。作り方が違うねん。」ウーン、謎の言葉ですが、神戸でも始まってしまったので見ないわけにはいきません。ウォン・カーウァイねえ、なんか、元町で見たような気もするのですが、記憶はあいまいです。きっと、玉砕したんでしょうねえ。 というわけで、ネット予約のページを広げてびっくり仰天でした。土・日の上映は、どの作品も、ほぼ、満席です。「あわわわわ!」 つい最近コロナに掴まって小心になっているシマクマ君は、出かけていく意欲を一気にそがれてしまいました。で、月曜日の図を見て、ようやく決心してやってきたのが「天使の涙」でした。 まあ、出だしからモンタージュということをとことん意識させられた作品でした。映画って、まあ、映像の組み合わせですから、当たり前なんですが、この作品は、ぼくにとっては、わざとわからないように貼り合わされたコラージュでしたね。5人の若い男女の登場人物が映像に登場しましたが、今、見ている、このシーンで、この彼は、この彼女は、何をしているのかと焦って見入るのですが、これがわからない。にもかかわらずシーンは印象的で、と思っていると殺し屋の待機部屋を片づけたゴミの山を相手に悶えている女がいたりするわけで。映し出される不思議な光景の組み合わせで、なんとなく、コイツがソイツとこうで、アイツとコイツは‥‥、あー、何がなんだかわかりません! まあ、書き続けるときりがないし、記憶も曖昧なので適当にしますが、なんとなく流れるような映像の印象で、チラシにもありますがオートバイで高速道路のトンネルを走り抜けるシーンが、映画全体のイメージとして残りました。 ああ、えらいことです。この監督、見続けるのは、ちょっとボクには大変そうですねえ。明日からどうしましょうねえ。 何となく納得がいかない帰り道、というか、この日は二本立て計画で、元町映画館にやってきたのですが、なじみのモギリ嬢がいたので声をかけました。「やあ、お元気?今から客やで。」「ハイ、元気ですよ。ありがとうございます。今日はどちらへ?」「シネで、ええーと、ワン・カーウェン見てきて、今からと、二本立てやねん。」「エッ?ああ、ウォン・カーウァイね。そうですか、でも、ワタシ苦手なんですウォン・カーウァイって。」「天使の涙っていうのやけどな。」「金城武が出てるやつでしたっけ?」「だれ、金城武って?目の細いやつ?」 でも、まあ、それから元町映画館で見た、この日二本目のドキュメンタリーが、チョー納得!だったので、ウォン・カーウァイ再チャレンジ失敗のショックは忘れてしまったのでした(笑)。「まあ、苦手な人もおるんや。ふふふ。」でした。今回は、どこに拍手していいのかわからないので、拍手はなしです(笑)監督 ウォン・カーウァイ製作 ジェフ・ラウ脚本 ウォン・カーウァイ撮影 クリストファー・ドイル美術 ウィリアム・チャン編集 ウィリアム・チャン ウォン・ミンラム音楽 フランキー・チャン ロエル・A・ガルシアキャストレオン・ライ(殺し屋)ミシェル・リー(エージェント)金城武(モウ)チャーリー・ヤン(失恋娘)カレン・モク(金髪の女)1995年・96分・G・香港原題「堕落天使」「 Fallen Angels」日本初公開 1996年6月29日2022・09・12-no103・シネ・リーブル神戸no163

2022.09.20

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 鈴ノ木ユウ「竜馬がゆく 1」(原作 司馬遼太郎・文藝春秋社)

鈴ノ木ユウ「竜馬がゆく 1」(原作 司馬遼太郎・文藝春秋社) えらい小説がマンガになっていました、再び流行りそうです。2022年、9月のマンガ便に入っていました。「コウノドリ」で、ヤサイクン一家をトリコにした鈴ノ木ユウが「週刊文春」で新しく連載しはじめた「竜馬がゆく」です。 もちろん、原作はいわずと知れた司馬遼太郎です。1970年代の大人気小説です。1968年にNHKが大河ドラマに取り上げたのが記憶にあります。北大路欣也が竜馬で浅丘ルリ子がおりょう、姉の乙女は水谷良重だったことを覚えています。 文春文庫の「竜馬がゆく」は、黄色い背表紙で覚えていますが、文庫化されたのは1974年ころだったと思います。全8巻で、ぼく自身は大学1年生の頃、文庫の新刊が出るのを追いかけるようにして読みました。面白かったですね。数ある司馬遼太郎の時代小説の中でも、一番人気の作品で、文庫・単行本合わせてでしょうが、2000万部をはるかに超える、とてつもない数の本が売られたようです。昭和の終わりを、あるいは大量消費の時代を象徴する「国民文学」ということになりそうです。 その「竜馬がゆく」の、多分、初めての本格的マンガ化のようです。マンガ便が届いて、珍しくチッチキ夫人が先に読みました。「おもしろかった?」「うん、おもしろいよ、これ。竜馬も、他の人も、不細工なのがいいよ。」 で、引き継いで読み終えて確信しました。「これは、流行る!」 第1巻は、幼年時代の「寝しょんべん垂れ」が土佐の日根野道場で目録をうけ、江戸への剣術修行に出発するまでが描かれています。 坂本竜馬19歳。出発の朝のシーンはこうでした。・・・・さあ、竜馬支度せえよそろそろ夜明けじゃ うまいものですねえ。乙女の素顔や、竜馬の表情をどう描いているのかはお読みいただくほかありませんが、司馬遼太郎の原作にも、こんなシーンがあったんでしょうかねえ? 姉の乙女、岡田以蔵、家老の娘お田鶴、今後も登場するはずの主要キャストたちの登場ぶりも印象的で、ぼくにとっては懐かしい名場面、名セリフ満載です。 まあ、今の人たちが、どう評価されるの興味津々ですが、当分、マンガ便が待ち遠しいことになりそうです(笑)。

2022.09.19

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年9月14日(水)「美の巨匠たち―スコットランド国立美術館展」神戸市立博物館

「美の巨匠たち―スコットランド国立美術館展」神戸市立博物館 徘徊日記 2022年9月14日(水) シネ・リーブル神戸で映画を1本見終えて、まあ、ホントは、もう1本見ようかなと思って出てきたのですが、なんとなくその気にならないので、当てもなく歩き始めて、久しぶりにこんな建物の前を通りかかりました。はい、神戸市立博物館です。まあ、実際は、シネ・リーブルのすぐ南です。 博物館にしては、こじんまりした建物ですが、この柱がなかなかいいですね。ちょっと、この方の足元で、一休みさてていただきましょう。 この方が、どなたの手によって作られた、どこのどなたなのかも存じ上げませんが、ちょっと前に座らせていただいて水分補給をさせていただきながら「おや、なんか、美術展してるじゃないか、ちょっと寄って行こうかな。」という気分で入館しました。ここのところ、美術館や博物館は「日時指定予約優先制」とかで、まあ、そういうのがめんどくさくて近寄らなかったのですが、今日はただの通りがかりですが、すんなり入館できました。 中でやっていたのはスコットランド美術館展でした。「The GREATS 美の巨匠たち」と銘打って大袈裟ですが、まあ、普通の展覧会でした。 これはチラシの裏にある絵ですが、ベラスケスですねえ。館内では、なんか、大勢群がっていらっしゃいました。 ベラスケスって16世紀のスペインの画家だと思うのですが、この絵の少年が手にしているフラスコのようなガラスの容器の質感がすごいなあと、チラシを見て思ったのですが、実物の印象はそうでもなかったですね。まあ、人が大勢いて落ち着かないということもあったのですが、絵そのものも、ちょっとくすんだ印象でした。 水曜日とかなわけで、階上は老人でごった返している感じでした。まあ、その雰囲気と人込みが、ちょっと、めんどくさかったので、ほかの皆さんに比べて、割合さっっさと動いたのですが、それでも1時間余りいたのでしょうか。 とりあえず、1時間はつぶれたのですが、帰る気にはなりません。建物を出てきて柱を見上げながら「さて。どっちにいこうかなあ?」です。 でも、この日も結構暑かったのですよね。病み上がりだというのに、もうちょっと港の方へ歩き始めてしまいました。続きはまた報告しますね。じゃあね。ボタン押してね!

2022.09.18

コメント(0)

-

週刊 読書案内 玄侑宗久「龍の棲む家」(文春文庫)

玄侑宗久「龍の棲む家」(文春文庫) お話のお上手な和尚さんが檀家の人たちを集めて法話をするなんてことは、最近でもあるのでしょうか。 玄侑宗久は「中陰の花」とかいう作品で芥川賞をとった作家ですが、禅宗のお坊さんでもある方のようです。本作を読み終えて、最初の印象は、なかなか懐の広いお坊さんのお説教という感じでした。 2メートルほど先を歩く父に、幹夫は同じ間隔を保ちながら従(つ)いていく。息子の存在を、どの程度意識しているかは知らないが、とにかく車の危険だけを気にしながら幹夫はどこまでも従いていこうと思う。(P7) こんな書き出しです。市役所勤めだった父親は70代の半ば、定年退職して15年だそうです。5年前に妻を亡くし、一人暮らしになりましたが、その後、引用文中に登場する幹夫の兄の哲也夫婦が都会から帰ってきて世話をしながら暮らし始めたようです。 で、ここ数年、日々世話を焼いてくれていた哲也の妻が肝臓がんを患い、まだ、50代という若さで亡くなってしまうというショックのせいなのか、父親の言動が変化したようです。徘徊するというのです。 書き出しは徘徊老人の保護者として、後ろに付き添って歩いていている幹夫の内心ですが、50を超えて、独り者である幹夫が仕事をやめて、父の介護(?)のために同居し始めたある年の春の終わりころから一夏越えての出来事が「小説」になっています。 読み始めて、まず。気にかかったのは季節の花の描写でした。 兄の哲也から急な電話で呼び出されたのは先々週の日曜日だから、もう二十日ほど前だ。 亡くなった母の好きだった大手毬が、父の家庭には満開だった。(P9) 杜若、ニセアカシア、サクラ、連翹、桐の花。父の徘徊の道筋で出会う花々に、読み手のぼくは気をとられていきます。花が紫陽花、木槿、バラ、ユリと季節とともに変化していくところも、ありきたりといえばありきたりですが、この作品の素直さとでもいえばいい変化でしょうか。上品なお坊さんのご法話という気がする所以です。 何気なく読んでいたのですが、やがて、老いた父親の徘徊という物語はこんなクライマックスを迎えます。 木槿や梅、花桃、梅もどき、柘植、珊瑚樹、柏などはもちろん、ドウダンツツジ、皐月、沈丁花、梔子、躑躅などの灌木、ことごとく伐り倒されている。縁側にぼんやり座る佳代子を見遣り、それでも庭を巡ってみると、一番外側の黒竹だけは除いて、他にユリや矢車草、ダリヤや百日草などの草花も咲いたまま刈られ、それらが庭一面に暴風でなぎ倒されたように積み重なっている。(P143) もちろん、すべて、穏やかに徘徊していたはずの父親の所業です。縁側でなすすべもなく座り込んでいる佳代子さんは、偶然知り合って世話になっている介護職の女性ですが、ここまで、折に触れて描写されてきた花木がすべてなぎ倒されて要り、このシーンこそがこの作品の肝だと思いました。認知とかアルツハイマーといった、徘徊老人の病像についていっているのではありません。 「老いる」ということの隠しようのない真実がここには赤裸々に表現されいるのではないでしょうか。作品はここから、いかにも、お坊さんのご法話に似つかわしい、まあ、とってつけたような結末へ向かうわけですが、作家としての玄侑宗久の評価すべき性根は、この描写に尽きると思いました。 まあ、お坊さんというの、職業柄もあるのでしょうが、ぼくのような無宗教というか、杜撰というかの人間にとっては、時々、ギョッとすることをおっしゃるものですが、この章でも、その片鱗は「露出」しているというべきかもしれませんね。まあ、気になる方はお読みください、すぐ読めますよ(笑)。

2022.09.17

コメント(0)

-

ユライ・ムラヴェツ・Jr.「ウクライナから平和を叫ぶ」シネ・リーブル神戸no162

ユライ・ムラヴェツ・Jr.「ウクライナから平和を叫ぶ」シネ・リーブル神戸 シネ・リーブルの1週間限定上映のドキュメンタリー映画でした。最終日に「やっぱり!」と思って見に来ました。映画はスロバキアのユライ・ムラヴェツ・Jr.という写真家が、テレビ・クルーと一緒にウクライナに入り、現地で生きている人々一人一人のポートレートと発言を記録した「ウクライナから平和を叫ぶ Peace to YOU ALL」作品でした。 ぼくはロシアによるウクライナ軍事侵攻で、初めて旧ソビエト崩壊後のウクライナをはじめとする旧ソビエトの独立地域の悲惨に気づきました。おそらくウクライナだけではないのでしょうね。 ウクライナに関しては、セルゲイ・ロズニツァの「ドンバス」という映画で衝撃を受けました。国を二分する親ロシア派、反ロシア派のせめぎあいが、明らかな軍事侵攻、「戦争」という手段によって明確化してきていますが、ゴルバチョフの大統領辞任で始まったソビエト解体以降の、旧ソビエトの実態に関心を持つということを全くしてこなかったので、「ドンバス」という作品が暴いているのが何で、何が明らかになっているのかさえ分からないというのが正直なところでした。 今回の映画に関しても、なんとなく億劫な気分でしたが、見てよかったですね。映画そのものが2016年に制作されているので、今、目の前で進行している事態と直結するわけではありません。しかし、あくまでも第三者の写真家として、2016年現在のウクライナで起こっていたことに対して、老人であり、少女であり、ホームレスであり、傷痍軍人であり、そのほかさまざまな人達がどう考えて暮らしているのか、ストレートな答えを映し出しているこのフィルムは、かつて、歌人の宮柊ニが詠んだ歌を、くっきりと思い出させてくれました。中国に兵なりし日の五ヶ年をしみじみと思う戦争は悪だ 政治的立場情勢判断はいろいろあるのでしょうが、戦争は悪です。まず、そのことは譲れません。監督・脚本・撮影ユライ・ムラベツ・Jr.2016年・67分・G・スロバキア原題「Mir Vam」2022・09・13-no107・シネ・リーブル神戸no162

2022.09.16

コメント(0)

-

週刊 読書案内 伊集院静「ノボさん 小説 正岡子規と夏目漱石」(講談社文庫)

100days100bookcovers no82(82日目)伊集院静「ノボさん 小説 正岡子規と夏目漱石」(講談社文庫) 遅くなりました。前回のSODEOMAさんのご紹介、フィリパ・ピアス『トムは真夜中の庭で』も、皆さんのリアクションを読むと、結構有名な作品みたいだが、私には初耳だった。 幼い頃は、本を1冊読了すること自体があまりなくて、たぶん最初に読み切ったと記憶しているのは、親から買い与えられた「ギリシャ神話」の連作集みたいなのだと思う。その後トール・ハイエルダール(という作家の名前は全然覚えていなかった)の『コンチキ号漂流記』、映画を観た後で読んだんじゃないかと思う(ほんとに読んだかはちょっと怪しい)ジュール・ベルヌの『海底二万哩』、さらにメルヴィルの『白鯨』を読んだのは小学生のいつ頃だったか、という程度。だからたぶんいわゆる絵本とか児童文学とかにはほとんど親しんでこなかった。 今回は次の作品として思い浮かべられるものが何もなかった。なかったので、その時点で読書中で、もうすぐ読み終える予定の小説とつなげられないかと安易に考える。思いつくところをネットで検索してみると「庭」でどうやらつながりそうだということで、『ノボさん 小説 正岡子規と夏目漱石』(上下巻) 伊集院静 講談社文庫 を取り上げる。 上巻が本編260ページに、二人の関連年表付き(これは便利だった)。下巻が本編276ページに清水良典の解説が付く。2013年に出た親本は1巻だったようで、この2016年の文庫化の際に2巻に分かれた。ちなみに、2014年度第18回司馬遼太郎賞、受賞作。 小説はその後、予定通り読了。 伊集院静を読んだのは初めてだ。といってもこの作家に特に関心があったわけではない。子規と漱石の関係に多少興味があったのだ。 でも、漱石の小説はさすがにいくつか読んでいるが、子規は俳句も歌も、さして知っているわけではない。「文学史」に出てくる二人の交友に何となく興味をもっていたという程度で、二人の交友というテーマで検索したらこれがヒットした。 サブタイトルにあるようにあくまで「小説」だから作家の想像によるところもあるにしても、当然資料に基づいているだろうから、細部は別にして大まかにはこういうことなんだろうなと理解できる。作品は、タイトルからも想像できるようにあくまで正岡子規を描くというのが本線。そこに途中から夏目漱石が色濃く関わってくる。 作品は、二人の生い立ちや「仕事」の経緯等をほとんど知らなかったせいもあって、また、子規や、漱石を含めたその周辺が生き生きと描かれていて、とてもおもしろかった。 また、小説の地の文章は、必ずしも一般的なそれというわけではなく、ところどころに、子規を初めとする登場人物の評伝めいた説明が含まれる。これは私のような、この時代あるいは子規周辺について疎い読者には、親切でわかりやすかった。文体は特に癖もなく読みやすい。 初めは全体の流れにおもしろいエピソードを添えていけばいいかと思って書き始めたのだが、メモを取ってみたら、時間もかかったがそれ以上に分量が許容範囲を優に超えてしまったので、いくぶん方針を転換。それでも、小説自体が長く、特に下巻では次から次へといろんなことが起きるとういう事情もあって、この紹介文自体が当初考えていたものより随分長くなってしまった。面倒だったら適当に読み飛ばしていただきたい。 まずは基本情報から。 タイトルになっている「ノボさん」は、子規の幼名「升」(のぼる)に由来する愛称。本名は常規(つねのり)、最初の幼名は処之助(ところのすけ)、後に升と改名。 小説は、明治20年9月、東京銀座、路面鉄道を歩く正岡常規(以降は「子規」とする)が「ユニフォーム」を身に着けて「べーすぼーる」の試合に向かうところから始まる。 後の正岡子規、21歳の秋(小説ではそうなっているが、巻末の年表によると子規の生年は西暦では1867年[慶応3年]で、明治20年は西暦1887年、満年齢でいうと20歳)である。なかなかに映画的な冒頭シーンだ。 当時子規は、東京大学予備門から改名した第一高等中学校(後の第一高等学校)予科に在籍(その後に「本科」2年があり、さらに帝国大学へということになる)していた。 同期には、夏目金之助、南方熊楠、山田美妙、菊池謙二郎、というからすごい。この当時、子規は「べーすぼーる」に熱中している。そして、すでに俳句を作り始めている。 上巻は、ここから明治22年、子規が松山に帰省するまでを描く。「病」と「漱石」を中心にざっと紹介を。 上巻が終わるまでの期間に、子規は何度か喀血している。 明治21年8月、友人と鎌倉見物に出かけた際に、二度喀血。これが今後子規にとって宿痾となる「肺結核」の症状の始まりだった。 子規が漱石と出会ったのは、明治22年、第一高等中学校本科に上がった翌年。「落語」を評価する点で子規は漱石と意気投合する。子規は漱石に、ただの秀才ではない「本物」を見る。 同年、5月、子規は寄宿舎の自室で大量の血を吐いた。翌朝、医者が呼ばれる。医者は肺を患っていると言った。そして静養することが一番だと言って引き上げる。当時は、喀血に対する手当は、静養と栄養をつけさせることしかなかった。 おそらく「結核」だったのだろうが、作中この箇所で「結核」という言葉は使われていない。しかしWikiを確認すると「医師に肺結核と診断される」とある。ただ結核は感染症だから、本来なら「隔離」が必須のはず。当時はそのあたりが異なっていたのか、小説中ではそういう記述も見当たらない。 そんな子規を漱石が見舞いに訪れる。そこで子規が漱石に披露したのが「卯の花をめがけてきたか時鳥(ほととぎす)」「卯の花の散るまで鳴くか子規(ほととぎす)」 だった。そしてこれからは「子規」と名乗ると宣言する。 口の中が赤いホトトギスゆえに「鳴いて血を吐くホトトギス」と言われたのは、私でも聞いたことのあるが、それが中国の故事に由来するというのは、今回調べて初めて知った。「卯の花」は「時鳥」「子規」とともに夏の季語だが、それだけで選ばれたのかどうかは不明。 子規は「子規」以外にも、松山時代から百ほども雅号をこしらえている。「野球」と書いて「のぼーる」と読ませるものなどの中に「漱石」もある。「漱石」は中国の『晋書』が出典の「漱石枕流」に由来するのは著名だが、「漱石」について、ここでは 子規は「筆まかせ」の中で、"漱石"という名前は今、友人の仮に名前になっていると記している。 とある。 漱石は、子規を見舞った際に「七草集」を受け取り、その評を頼まれていたのだが、次に子規を会った際にその評を手渡す。その評の中で初めて「漱石」を使っている。 この他にも二人はこの時期に何度か手紙を交わし、友情は堅固なものになっていく。 病状もいくらか落ち着いたその夏、子規は松山に帰郷する。しかし移動の疲れが出たのか、帰省中、子規はまた喀血する。母・八重と妹・律は子規の血を吐く姿を目の当たりにして愕然とする。 病状を考えて、叔父の大原恒徳は、子規に、廃学、休学、まで提案している。しかし子規は、この時、到底できないと拒む。休学して仮に五年、十年長生きしても、決して満たされることはない、と。子規はこの頃から、自身が長く生きられなことをすでに覚悟していた。ここまでが上巻。 下巻は、明治25年年頭から始まる。 子規は、明治以前の俳諧を系統立ててまとめてみようと考えていた。その理由のうちの一つが、東京でも子規の世話人の一人である陸羯南(くがかつなん)の発行する新聞「日本」から執筆依頼がきていたことで、俳句・短歌の欄を作ることも考えていた。 子規は俳諧の歴史、俳人の洗い出し、さらに俳人の系統を系譜としてまとめようとした。これを全部一人でやろうとしたのである。 子規はもう大学の学業に励むことに興味と関心をすっかり失っていた。 漱石はそんな子規を心配し、あれやこれやと世話を焼くが、子規は耳を傾けなかった。 結局、子規は帝国大学を退学する決心をする。 世話人である陸羯南はじめ、何人かに子規は「退学」の決意を伝え、反対する相手を説得した。彼らが最終的に了承せざるをえなかったのは 子規の口から、自分の将来の時間はさして長くないので、今、自分がやりたいことをしておきたい、と言われたからである。 子規は大学を辞めて、陸羯南が主宰する新聞「日本」で働くことになった。そして郷里から母・八重と妹・律を呼び寄せる。 明治27年、終生の地となる根岸の家に転居する。いわゆる「子規庵」である。 同年、日清戦争が勃発。子規は「俳句分類」をやり遂げたいと考えながら、一方で、早く海を渡って従軍記者として仕事をしたいとも思う。こんな病状にもかかわらず。陸羯南が子規の従軍への懇願に容易に首を縦に振らなかったのは当然のことだ。激しい喀血はなかったが、疲労によって寝込んでしまいことが度々あり、従軍は常識的には無理な話だった。ただ子規はいったん言い出せばきかない。子規はとうとう戦場で死んでも本望だとさえ言い出す。 結局子規に押し切られる形で陸羯南は子規が戦地に赴くことを認める。戦況が落ち着いていたということもある。 子規は明治28年4月、遼東半島に渡るが、その2日後には日清講話条約が結ばれる。砲撃の音などどこからも聞こえない。結局子規の渡航は、物見遊山の旅となる。しかし、この地で子規は、第二兵站(へいたん)軍医部長に着任していた森鷗外に会う。鷗外はすでに訳詩集「於母影」や小説「舞姫」を発表していた。子規は鷗外と清国を離れるまで毎日のように会い、俳句について語り合い、創作もした。 5月、子規は帰途につく。しかし帰りの船でまたしても喀血。喀血はなかなか止まらなかった。ようやく神戸に着いたが、また喀血が始まる。記者仲間に助けられてようやく入院。 碧梧桐を通じて知り合い、数年前から文通をしていた高浜虚子も京都から見舞いに来た。当初病状は悪かったが、徐々に回復に向かう。母・八重も到着する。 漱石は同じ頃、愛媛県尋常中学校教諭に就任。 子規は8月退院。漱石の家で50日あまりを過ごす。松山から東京に帰る途中、子規は一度、神戸に寄り、医師の診察を受ける。汽車旅行に差障りなしと言われる。その後、大阪へ。しかし腰の骨が痛み始め、歩くこともかなわぬようになり大阪で数日休む。さらに奈良へ。宿は、小説では「角定」(かくさだ)とあるが、一般的には「對山楼」(たいざんろう)として知られていたようだ。一流の宿とのこと。旅費は漱石から借りた十円。しかも後に子規は漱石への手紙の中で、その金を初日にすべて使い果たしたと書いている。 そしてこの宿に4泊した際に、あの 柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺 秋暮るゝ 奈良の旅籠や 柿の味 等を詠む。そのことから、現在、宿の跡地にできた日本料理店「太平倶楽部」と、子規の親戚で、造園家で樹木医でもある正岡明が2006年に作庭したのが「子規の庭」と呼ばれるということらしい。まぁ「庭」に関しては、こじつけもいいところではあるが、どうかご容赦を。 東京に戻った子規だが、喀血はおさまっていたが、腰の痛みは悪化していた。リュウマチの疑いがあるとして医者を呼んだが、医者の診断はリュウマチではなかった。 医者は専門ではないから断定はできないが、結核菌が広がって進行するカリエスではないかと言う。カリエスは結核性脊椎炎のこと。子規の場合は腰椎に症状が出た。進行すると椎体内が壊死し膿の巣ができる。すぐに専門医が呼ばれ、手術が決まる。しかし手術を終えて一週間後、また腰や背中が痛み始めた。膿も出始める。それは以降死ぬまで続くその処理は律がするようになった。 明治29年、松山の柳原極堂が子規に句誌について相談の手紙を寄越していた。名前は「ホトゝギス」。相談を重ねるうちに、句誌は子規の主宰という形になっていった。明けて明治30年「ホトゝギス」刊行。 明治29年に熊本の高校に移った漱石は同年、鏡子と結婚。しかし流産を経て、31年鏡子は入水自殺を図る。しかし翌年に夫婦は女児を授かる。 明治30年、熊本の漱石から、教師を辞めて文学に向かいたいと手紙が来る。七月、漱石、帰京。小説の構想を練り始めていた。 松山で「ホトゝギス」がなかなか売れないことから、柳原極堂が一人ではもうできない、廃刊したいと子規に泣きつく。子規は虚子に手紙を書く。二人で建て直したいと頼む。虚子はこれを承諾。 明治31年、松山版を引き継ぐ形で東京版「ホトゝギス」刊行。 明治31年新聞「日本」で子規は「歌よみに与ふる書」と題する批評文を掲載。紀貫之や『古今和歌集』を「下手な歌よみ」「くだらぬ集」と論じた。反論が押し寄せ、再反論等のための批評が十回も続く。子規は自身の創作も掲載し、開かれた場になる。「歌よみに与ふる書」は多くの支持を得た。これを機に伊藤左千夫や長塚節が子規の元に集い、やがて「アララギ派」が誕生する。 子規の『俳諧大要』が明治32年1月「ホトゝギス」の発行所から刊行。「ホトゝギス」は売れ始めたが、虚子は多忙になり、やがて病に倒れる。急性大腸カタル。子規は碧梧桐を中心に発行を継続するように頼む。 子規はこんな病状でも多忙だ。「ホトゝギス」の原稿のため短歌会、句会が数日置きに催される。すべての中心に子規は座し、時に「輪読会」もやる。何人かは子規庵に泊まる。短歌会、句会の間の来客も多い。「日本派」「歌よみに与ふる書」等の影響もあり全国から人が来る。漱石の紹介で寺田寅彦も来た。"蕪村忌"には子規庵二十一畳半に46人が入った。 明治33年、漱石のイギリス留学が決まり、7月、熊本から上京、子規庵を訪問する。8月、子規は喀血。清国からの帰途での喀血以来の量だった。 漱石が留学の前に再度子規を訪れる。留学の期間は2年だが、準備等を入れると2年半はかかる。子規も漱石もこれが最後だとわかっていた。ぎこちない表情が二人に浮かぶ。子規は 独り悲しく相成申候 と「ホトゝギス」に書いた。 子規の容態は次第に悪くなる。激しい喀血はないが、発熱があると起き上がれないようになり、句会、歌会も中止になることが多くなった。それにつれて子規は「我儘」も強くなる。身内だと思わている碧梧桐や虚子、さらに母八重や妹律には殊に。 この年の"蕪村忌"は、子規は容態が悪く皆と連座できず、恒例の記念撮影も子規以外で行われた。翌日、子規一人だけで写真を撮ることになった。少し趣向を凝らしたいという写真屋の申し出に応じて横顔で撮影された。このときの写真が教科書等でおなじみのあの子規の写真である。 子規の病状が進み、膿をぬぐう時の痛みに耐えかね子規は大声を出したり、救いを求めたりする。世話をする律はそれを聞きながら世話をし続けた。子規が錯乱状態に陥るときは、母妹の手に負えず、隣家の陸羯南を呼んでくる。それでようやく子規の錯乱はおさまるということもあった。 明治34年、子規は漱石に 僕ハモーダメニナッテシマッタ という書き出しの手紙を書く。この手紙が漱石の元へ届いたのは40日後。漱石は子規に返事を書く。この手紙の交換が、二人の手紙での交わりの最後だった。漱石はロンドンで、しかし、疲れ果て、不愉快になり、孤独になっていった。 翌明治35年、強い麻痺剤で何とか抑えていた痛みは、何度も服用が必要にになっていった。 新聞「日本」で「墨汁一滴」「病牀六尺」を書き継ぎ、私的には「仰臥漫録」も残す。 夏は何とか越せた。9月、子規の足の甲がひどくふくらんでいることに律が気づく。水腫だった。医師は血液の循環が悪くなっているためだと言った。激痛もともなう。モルヒネも効かない。子規は容態がこれまでとは違うことに気がついていた。 9月18日、医師が呼ばれ、陸羯南も来て、碧梧桐も呼ばれる。「高浜も呼びにおやりや」 子規が言う。子規自身が何か感じている。 糸瓜咲て痰のつまりし仏かな 痰一斗糸瓜の水も間にあはず をとゝひのへちまの水も取らざりき 最後の句が辞世の句になった。へちまの水は旧暦の八月十五日に取るのをならいとする。それができなかった無念を句に詠んだのだった。子規は昏睡に入る。その後2度目ざめ、「だれだれが来ておいでるのぞな」 と律に訊いた。それが最後の言葉になった。 翌9月19日未明、時折うなり声を上げていた子規が静かになり八重が手を取ると、手はもう冷たく、呼びかけても反応はなかった。 様々な人が訪れ子規と「対面」していった。 ふと訪れた静寂の中で、八重は、息子の両肩を握りしめ顔を上げるようにし、両肩を抱くようにして言った。「さあ、もういっぺん痛いと言うておみ」 それは月明かりの中で「透きとおるような声で響き渡った。」「八重の目には、それまで客たちが一度として見たことのない涙があふれ、娘の律でさえ母を見ることができなかった。」 9月21日、葬儀。150余名の会葬者の中で行われた。田端の大龍寺で土葬が執り行われた。戒名は「子規居士」。子規の死を報告した「ホトゝギス」を送り、続いて碧梧桐と虚子が、子規の死を知らせる手紙をロンドンの漱石に書き送ったのが10月3日。漱石がこの手紙を受け取ったのが11月下旬だった。 漱石は句を作る。筒袖や秋の柩にしたがはず手向くべき線香もなくて暮の秋きりぎりすの昔を忍び帰るべし これらを虚子宛の手紙に書いて送った。 漱石は、翌明治36年に帰国。東京帝国大学、明治大学の講師を務めながら、38年に「ホトゝギス」に最初の小説「吾輩は猫である」を発表。 漱石のこれ以降は皆さん、ご存知の通りである。 松山でも東京でも、子規は人に慕われ人を慕った。人の誘いを断れない性格もあって子規の周りにはいつも子規を慕う人の輪ができていた。子規が残した最大のものは「人」だったのだろう。 さらに作家は、明治という時代が、子規のような「自分の信じたもの、認めたものにむかって一見無謀に思える行為を平然となす」人物を生んだのではないかという。 子規の人となり、性格については、無類の大食漢であるとか、金銭に無頓着で、子規が大学を辞めて八重と律を東京に呼び寄せる際の「旅行」に、57円40銭という、松山なら親子3人が半年以上暮らせる額を平気で費やして呆れられても、金銭への無頓着さは生涯変わらず、漱石に対しても同様だったが漱石はそれを許容していたとか、子規の淡い恋愛感情とか、おもしろいエピソードはたくさん出てくる。どこまで「脚色」されているかは別にして。 彼ら二人には、一度心に決めると「一直線に突進する」という似たところがあった。が一方でその振る舞い方は随分違っていた。 子規は、言ってみれば、死ぬまで、やりたいことを、やるべきことを追究し続けた。病を得てそれに一層拍車がかかった面もあるだろうが、いずれにしろそういう意味では「子ども」でいることを選び、最後までそれを貫いた。衝動と直観に従った生き方と言える。だからこそあれだけの仕事ができた。 一方、漱石は、周囲の「期待」を飲み込んで「合理的」に行動し、許容できる限り許容した上で、最終的に「文学」に向かい、小説を書いた。漱石は、子規より少なからず「屈折」し、だからこそ「小説」で評価されたということかもしれない。 作家は、この違いは、二人の生い立ちも関係していると書いている。「周囲の期待を一身に背負って育てられてもなお自由に自分の道を探し続ける子規と、生まれてすぐに里子に出され、その後も養子にやられ、大人たちのゴタゴタの中でも自分を探し続けようとした金之助はまったく相反する環境で育った。」 そしてそんなふうにお互いが随分違うからこそ、二人は惹かれ合った。それはもしかしたら奇跡的なことかもしれない。子規がいなければ、もしかしたら漱石もいなかった。ということで、随分長くなってしまいました。 では次回、DEGUTIさん、よろしくお願いいたします。2022・03・05・T・KOBAYASI追記2024・05・11 投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)(51日目~60日目)(61日目~70日目)(71日目~80日目) (81日目~90日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

2022.09.15

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年8月23日(火)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年8月23日(火)「朝顔日記」8月23日のアサガオ 今日もアサガオは満開です。そうは言うものの、ちょっと体が思わしくないシマクマ君は、熱心に写真を撮ろうという気力にかけています。 意識と連動するかのように、ピントがぼやけています。 でも、青い花が足元の方にも咲いていて、ちょっと和みます。 葉っぱは、少しずつ黄ばんでいますが、花はたくさん咲いています。8月23日のだんご丸 もう、咲きます! そう言う状態ですね。 隣の茂み(?)がモスラ君たちの住処、ミカン畑です。まだ葉っぱはたくさんあって、いくら卵を産み付けられようが「どんとこい!」という状態です。8月23日のモスラ うじゃうじゃいます。写真には撮れていませんが、ここのところ、アゲハが頻繁に飛来して卵を産んでいます。当然、チビラ君は次々と生まれているようです。8月23日のコロナ体験記 そういえば、昨日、あまりに肩がこるものですから、スーパー・カブ号で健康公園に行って鉄棒にぶら下がりました。おそらく、夏風邪ではないでしょうから、近所の方に出会わないように出かけたのですが、汗をかいて、すっきりするかと思いきや、草臥れ果てました。なにを考えて行動しているのか、自分でもよく分かりませんね。 今日は、昨日、近所の発熱外来に、まあ、みんな断られたので暗澹としていると、松本のカガクンがネットで見つけて、少し遠い外来を探してくれました。遠いといっても、スーパー・カブ号なら15分ほどの距離です。ネットをいじっていて、25日の予約が取れて、ちょっとホッとしました。ネットの予約って、便利といえば便利ですが、なんだかたよりないですね。 37度台の微熱が続いていて、白昼夢のような夢を見ます。この白昼夢については、治ってから考えても説明がつきません。倦怠感は「半端ない」ですが、体力はあるようです。食欲はありません。 8月23日の「夜」のだんご丸「ちょっと、咲いたわよ。咲いたわよ。写真、写真!」 元気なチッチキ夫人が叫ぶのですが、ちょっと壊れているシマクマ君はおっくうです。夜の8時を過ぎて咲いたので、周りは暗いわけで、スマホのカメラは、思ったように写してくれません。 フラッシュで、ようやく写りました。闇の方に向かって咲いています。夜咲く花というのは、いったい、何にうながされて咲くのでしょうね。ボタン押してね!

2022.09.14

コメント(0)

-

週刊 読書案内 「引き裂かれたもの」黒田三郎 (「黒田三郎詩集」現代詩文庫6・思潮社)

「引き裂かれたもの」黒田三郎(「黒田三郎詩集」現代詩文庫6・思潮社) 1冊の本を読むということは、なんとなく次の1冊の本のところに連れていかれるということのような気がします。そして、その次の本が現われる。 連鎖していくことばの世界の輪郭が、はっきりわかるわけではないのですが、そこに読み手にとっての小さな世界が広がり始めて、そこで佇んでいることが楽しい。書き手の差し出してくれている世界とは微妙にズレた世界です。何年も続けていると自分なりの境界線が出来てきて、その先は絶壁というようなイメージです。書き手が示唆してくれる場合もありますが、読みながらの想起ということも結構あります。世界はそのたびに膨らんだり縮んだりします。それが、記憶と連動していきます。自分の世界というのも一定ではないのですよね。 「鶴見俊輔、詩を語る」(作品社)という本を読んでいて、本の後半の「鶴見さんの詩心をより深く知るためのアンソロジー」という章にこんな文章引かれていました。 黒田三郎 ここでこの人に誘われたら、その仲間になって、今日まで来ただろうと思う人が、私に入る。(中略=引用者) 私が黒田三郎の作品に心惹かれたのは、「引き裂かれたもの」という詩である。どこで読んだかは忘れたが、結核患者の座り込みについて、発表された。その書きかけの手紙のひとことが僕のこころを無惨に引き裂く一週間たったら誕生日を迎えるたったひとりの幼いむすめに胸を病む母の書いたひとことが「ほしいものはきまりましたか なんでもいってくるといいのよ」とひとりの貧しい母は書きその書きかけの手紙を残して死んだ「二千の結核患者、炎熱の都議会に坐り込み 一人死亡」と新聞は告げる一人死亡!一人死亡とは(中略=鶴見)無惨にかつぎ上げられた担架の上で何のためにそのひとりの貧しい母は死んだのか「なんでも言ってくるといいのよ」とその言葉がまだ幼いむすめの耳に入らぬ中に これは新聞と地続きである詩、というよりも新聞記事の中におかれた詩のように思われた。 対談中の話題の注釈なので、これだけ読んでもいただいてもピンとこないとは思うのですが、詩人の黒田三郎がなくなった後、出版された配偶者の黒田光子さんの「人間・黒田三郎」という本の鶴見俊輔による紹介記事からの引用です。 それを読みながら、つまずきました。鶴見俊輔の文章中で引用された黒田三郎の「引き裂かれたもの」という詩が途中で省略されていたのです。 気になって、しようがないので、「黒田三郎詩集」(現代詩文庫6・思潮社)を引っ張り出して写しました。引き裂かれたもの 黒田三郎その書きかけの手紙のひとことが僕のこころを無惨に引き裂く一週間たったら誕生日を迎えるたったひとりの幼いむすめに胸を病む母の書いたひとことが「ほしいものはきまりましたか なんでもいってくるといいのよ」とひとりの貧しい母は書きその書きかけの手紙を残して死んだ「二千の結核患者、炎熱の都議会に坐り込み 一人死亡」と新聞は告げる一人死亡!一人死亡とはそれはどういうことだったのか識者は言う「療養中の体で闘争は疑問」と識者は言う「政治患者を作る政治」と識者は言う「やはり政治の貧困から」とそのひとつひとつの言葉に僕のなかの識者がうなずくうなずきながらただうなずく自分に激しい屈辱を僕は感じる一人死亡とはそれは一人という数のことなのかと一人死亡とは決して失われてはならないものがそこでみすみす失われてしまったことを僕は決して許すことができない死んだひとの永遠に届かない声永遠に引き裂かれたもの!無惨にかつぎ上げられた担架の上で何のためにそのひとりの貧しい母は死んだのか「なんでも言ってくるといいのよ」とその言葉がまだ幼いむすめの耳に入らぬ中に 鶴見の「これは新聞と地続きである詩、というよりも新聞記事の中におかれた詩のように思われた。」という評の意味については、まあ、ゆっくり考えることなのですが、やはりこんな詩句には沈みこまされますね。一人死亡とはそれは一人という数のことなのかと一人死亡とは 新聞やテレビが伝える死者の数につて、初めて引っかかったのは阪神大震災の報道のときでしたが、あれから、同じ疑問を想起させる事故や自然災害や戦争は繰り返し起こっています。 現に、今も、数で伝えようとしているかのコロナ報道やウクライナ報道の最中ですが、ぼくの中では数を離れることが、あの時以来、出来事や歴史を考える時の課題です。 同じ詩集の頃の黒田三郎を考えるには、というので、もう一つ、同じ「渇いた心」という詩集の詩で現代詩文庫の隣にあった作品も写してみます。ただ過ぎ去るために 黒田三郎 1給料日を過ぎて十日もすると貧しい給料生活者の考えのことごとくは次の給料日に集中してゆくカレンダーの小ぎれいな紙を乱暴にめくりとるあと十九日 あと十八日とそれをただめくりさえすればすべてがよくなるかのようにあれからもう十年になる!引揚船の油塗れの甲板にはだしで立ちあかず水平線の雲をながめながら僕は考えたものだった「あと二週間もすれば子どもの頃歩いた故郷の道をもう一度歩くことができる」とあれからもう一年になる!雑木林の梢が青い芽をふく頃左の肺を半分切り取られた僕は病院のベッドの上で考えたものだった「あと二ヶ月もすれば草いきれにむせかえる裏山の小道をもう一度自由に歩くことができる」と歳月はただ過ぎ去るためにあるかのように 2お前は思い出さないかあの五分間を五分かっきりの最後の面会時間言わなければならぬことは何ひとつ言えずポケットに手をつっ込んではまた手を出し取り返しのつかなくなるのをただそのことだけを総身に感じながらみすみす過ぎ去るに任せたあの五分間を粗末な板壁のさむざむとした木理半ば開かれた小さなガラス窓葉のないポプラの梢その上に美しく無意味に浮かんでいる白い雲すべてが平然と無慈悲に落着きはらっているなかでそのとき生暖かい風のように時間がお前のなかを流れた 3パチンコ屋の人混みのなかから汚れた手をしてしずかな夜の町に出るときその生暖かい風が僕のなかを流れる薄い給料袋と空の弁当箱をかばんにいれて駅前の広場を大またに横切るときその生暖かい風が僕のなかを流れる「過ぎ去ってしまってからでないとそれが何であるかわからない何かそれが何であったかわかったときにはもはや失われてしまった何か」いや そうではない それだけではない「それが何であるかわかっていてもみすみす過ぎ去るに任せる外はない何か」 4小さな不安指先にささったバラのトゲのように小さな小さな不安夜遅く自分の部屋に帰って来てお前はつぶやく「何ひとつ変わっていない何ひとつ」畳の上には朝、でがけに脱ぎ捨てたシャツが脱ぎ捨てたままの形で食卓の上には朝、食べ残したパンが食べ残したままの形で壁には汚れた寝衣が醜くぶら下がっている妻と子に晴着を着せささやかな土産をもたせ何年ぶりかで故郷へ遊びにやって三日目 5お前には不意に明日が見える明後日が・・・・・十年先が脱ぎ捨てられたシャツの形で食べ残されたパンの形でお前のささやかな家はまだ建たないお前の妻の手は荒れたままだお前の娘の学資は乏しいまま小さな夢は小さな夢のままでお前のなかにそのままの形で醜くぶら下がっている色あせながら半ばくずれかけながら・・・・・ 6今日ももっともらしい顔をしてお前は通勤電車の座席に坐り朝の新聞をひらく「死の灰におののく日本国民」お前もそのひとり「政治的暴力に支配される民衆」お前もそのひとり「明日のことは誰にもわかりはしない」お前を不安と恐怖のどん底につき落す危険のまっただなかにいてそれでもお前は何食わぬ顔をして新聞をとじる名も知らぬ右や左の乗客と同じように叫び声をあげる者はひとりもいない他人に足をふまれるか財布をスリにすられるかしないかぎり たれももっともらしい顔をして座席に坐っているつり皮にぶら下がっている新聞をひらく 新聞をよむ 新聞をとじる 7生暖かい風のように流れるもの!閉ざされた心の空き部屋のなかでそれは限りなくひろがってゆく言わねばならぬことは何ひとつ言えずみすみす過ぎ去るに任せたあの五分間!五分は一時間となり一日となりひと月となり一年となり限りなくそれはひろがってゆくみすみす過ぎ去るに任せられている途方もなく重大な何か僕の眼に大映しになってせまってくる汚れた寝衣壁に醜くぶら下がっているもの僕が脱ぎ 僕がまた身にまとうもの黒田三郎詩集 <渇いた心>「現代詩文庫」思潮社 懐かしく読み直しました。「ある時代の詩だ。」とおっしゃる方もいらっしゃるのかもしれません。たしかに、この詩がビビッドに響いてくる時代がかつてあったのですが、本当は、今、この時にも、詩の響きは失われてはいないし、響きに耳を傾ける態度を失ってはならないのではないでしょうか。「豊かさ」や「平和」の意味を深く考えなくなって、「なんか違うよ」とふと言いそびれて、「何食わぬ顔」のまま50年ほどもたったきがしますが、どうなるのでしょうね。 懐かしがっている場合ではない世の中に生きているのかもしれませんね。

2022.09.14

コメント(0)

-

週刊 読書案内 鶴見俊輔「鶴見俊輔、詩を語る・(聞き手谷川俊太郎・正津勉)」(作品社)

鶴見俊輔「鶴見俊輔、詩を語る・(聞き手谷川俊太郎・正津勉)」(作品社) まさか、この人の新刊本が出るとは思いませんでした。哲学者鶴見俊輔の対談「鶴見俊輔、詩を語る」が2022年の8月15日作品社から出ていました。 鶴見俊輔が2015年、93歳で亡くなって7年経ちました。彼は1922年、大正11年生まれだそうですから、今年が生誕100年なのだそうです。 2003年、「midnight pres」という詩の雑誌で行われた対談原稿の書籍化だそうです。詩人の谷川俊太郎と、彼も詩人ですが、鶴見俊輔の同志社大学での教え子、「へんな生徒」だった正津勉と、時々登場する編集者の三人が聞き手で、雑誌掲載時は「歌学の力」という題だったそうですが、本書では「詩を語る」と改題されています。 鶴見俊輔には、たとえば「詩と自由」(思潮社・詩の森文庫)などの新書版の詩論がすでにありますが、本書は三人の語り合いの面白さが、実に新鮮で一気に読めました。二つの著作集、書評集、対談集、マンガ論、まあ膨大な書籍が残されている鶴見俊輔ですが、彼の足跡をたどってきたような人にとっても、読んで損はない「新著」だと思いました。 鶴見俊輔は、一応哲学者というわけですから、彼がどんな詩を書いていたのかというと、こんな詩です。KAKI NO KIKaki no Ki waKaki no ki de aruKoto ni yotteBasswrarete iru no niNaze sono kaki no ki niKizu o tsuke yo toSuru no daroKaki no ki no kawa niTsume ato ga nokore baUtukushiku naru to omotte iru no kaBasserareruKoto ni yotteYoku naru to demo omotte iru no ka(「鶴見俊輔全詩集」編集グループSURE2014年所収) 本書の談話の中では、正津勉が鶴見俊輔の詩の中では「KAKI NO KI」という詩が好きだということをいっていて、引用されています。 で、巻末というか、本書の後半の「鶴見さんの詩心をより深く知るためのアンソロジー」という章の中にこんな文章があります。わたしは最後の鶴見俊輔ゼミの生徒でした ほとんど教室には出なくて夜昼なく遊びほうける まったくド阿保なバカ学生であって いまさらながら深く悔やまれるばかり どうにもなんとも教壇で説かれることに ほんとうにさっぱり理解が届かいないできた というようなできの悪い部分にかわらなくも こののちもずっと先生の教えのもとにありますShozu Ben waShozu Ben de aruKoto ni yotteBasserarete iru no ni(正津勉「京都詩人傳 1960年代詩漂流記」アーツアンドクラフツ二〇一九) 正津勉は詩人ですが、さすがですね。ここで戯れのように記された彼の4行が、鶴見の詩の読み方の一つを指し示してくれていて「そうですよね」とうなづきたくなります。あれこれ言いませんが、70歳を前にして、ようやく鶴見俊輔がどんな場所で、どんなふうに立っていたのか、少し気づけるようになったのかもしれません。 「鶴見俊輔、詩を語る」の方の面白さは、どこかで探してもらって、お読みいただくほかはないですね。

2022.09.13

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年8月22日(月)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年8月22日(月)「朝顔日記」8月22日のだんご丸 昨年は、キング・ギドラ状態というか三つの頭のイガイガでしたが、今年は8つです。どうなっているのでしょうね。こんなにたくさん一編に咲こうというには、本体のエネルギーも大抵ではないでしょう。 同じ時刻の写真なのですが、角度によって全く違って見えるのも面白いですね。何はともあれ、もう咲きそうです。 8月22日のモスラ君 チビラ君たちがゴソゴソ、いや、ジーと日光浴しています。写真を撮るためにカメラを構えているくらいの時間では、ほとんど動いてくれません。でも、動かないわけではないのですよね。 左の葉っぱの丸い粒は卵です。大体二日ほどこの状態で、四日目くらいに右の大きさで登場します。 8月22日のアサガオ 実は、20日を過ぎたころから、また咲きはじめました。 青い花も赤い花も咲いています。 天井近くにはやっぱり青い花です。 久しぶりにピンクの花も咲いていました。 なかなかいい感じで咲いています。アサガオもサボテンのだんご丸も機嫌がいいのですが、写真を撮っているシマクマ君の様子は、ちょっと最悪に向かっています。 8月22日のコロナ体験記 松本にいるゆかいな仲間のカガククンが8月の始めからコロナでした。時々病状を伝えてくれていたので、こちらの調子が変で、この日に初めて37度台の発熱を確認したことを伝えると、あれこれアドバイスです。で、こちらの発熱外来をネットで調べて教えてくれます。試しに、勇気を奮って通院したことのある個人医院に電話してショックを受けました。熱が低いこと。通院履歴が確認できないこと。自家用車がないこと。 結局、通院拒否の理由はこの三つなのですが、「うちではお受けできません!」というお返事で、「自分が、果たしてコロナなのか。」「コロナにかかればどうなるのか」という不安と葛藤している老人を追い詰めこそすれ、なだめるものではなかったですね。 まあ、あんまり病気をしないぼくの通院履歴(診察券はある)が数年前のものなのは、責められても困るのですが、わざわざ断るために出てきた医者のしゃべり方がしんどかったですね。というわけで、いったん奮い起こしたやる気をなくして寝てしまいました。 何となく、アサガオを喜んでいる気分が薄れているのですが、気を取り直して撮っています。ひと夏のことなのですが、案外いろいろありますねえ(笑)。ボタン押してね!

2022.09.12

コメント(0)

-

週刊 読書案内 中川素子「モナ・リザは妊娠中?」(平凡社新書)

中川素子「モナ・リザは妊娠中?」(平凡社新書) 中川素子という人の「モナ・リザは妊娠中?」(平凡社新書)という本を読みました。なかなか、衝撃的な書名ですが、本書の中には、まあ、今となっては有名な絵ですが、妊娠しているモナ・リザを描いた現代美術なんかも紹介されています。 「出産の美術誌」と副題されているとおり、クリムトの「ダナエ」、中世の受胎告知などの古典的名画にはじまって、たとえば、《女性の身体とは何か—笠原恵実子「PINK#9」》の章などは、子宮口の写真が芸術作品化された現代美術作品の紹介と論考ですが、制作過程を実体験しての著者の感想など、かなり衝撃的な章もあります。 西洋絵画、写真、現代絵画だけではなくて、源氏物語絵巻や葛飾北斎を取り上げているあたりの目配りも達者なものです。 こんな目次です。目次1 黄金の雨の恍惚—グスタフ・クリムト「ダナエ」2 母権制から父権制へ—アテナの誕生3 出産は神が与えた刑罰か—楽園追放後のイヴ4 天使の知らせをどう聞くか—「受胎告知」5 世界で最も多く描かれた赤ん坊—「キリスト降誕図」6 白象の夢から仏陀が生まれた—「托胎霊夢」7 愛欲の空しさをこえるもの—「国宝 源氏物語絵巻・柏木(三)」8 生命としての胎児—レナルト・ニルソンの胎児写真9 産む・産まないは誰が決めるのか—バーバラ・クルーガーのポスター作品10 傷と痛みへの共感—松井冬子「浄相の持続」11 流産を描く—フリーダ・カーロ「ヘンリー・フォード病院」12 大地母神の復活—フェミニズム・アートの諸作品13 女性の身体とは何か—笠原恵実子「PINK#9」14 レオナルド・ダ・ヴィンチは何を産んだのか—森村泰昌「身ごもるモナ・リザ」15 妊婦の美—葛飾北斎「身重の女」16出産という大事業 アステカの女神の出産像17 生と死の連鎖—中嶋興「MY LIFE」/ビル・ヴィオラ「ナント・トリプティック」18 生命誌の謎—工藤不二男「幻郷」 下の引用は、「まえがき」からですが、取り上げられた作品に対する視点が、ほぼ順番に記されています。 美術に表現された妊娠と出産と誕生は、広大な時空間のある一つの地域と時間の中で、誕生がいかにとらえられていたかを示している。命を産み出すことのできる力を持つ女性への畏敬、その力をめぐっての母権制と父権制の闘い、全女性への罰(原罪)与えられた月経と出産、聖なる子も不義なる子もともに持つ無垢な輝き、子宮内の胎児への注目、産むか産まないかを決定するのは自分たちであるという女性たちの闘い、中絶の傷と流産の悲しみ、女性たちが取り戻そうとした大地母神の力、女性自身による女性の肉体への問い、自分自身を身ごもることと文化を身ごもること、妊婦の姿の美しさ、出産の痛みと戦う女神の姿、母から子どもへと連綿と続く命のつながり、一人の誕生の中に見える生物の進化の姿、生命誕生に入り込んできた科学とテクノロジーなどである。 まあ、ぼくのよう、あれこれ関心型の人間には、実に「ベンキョー」になりました。西洋絵画について、「怖い!」とかで流行っている芸術ですが、こういう視点で紹介される芸術作品というのは、見る人間を考えこませますね。 たとえば、そればっかり言ってますが、笠原恵実子の「PINK#9」の中の子宮の出口のピンク色の連作を見ながら、考え込むことは。やっぱり、自分の「男性性」についてでした。本当に「怖い」のは、多分、こっちだと思いますね。 2007年初版ですから、現代芸術を論じているというには少し古い本ですが、現代の表現者たちのポジションというか、立ち位置を概観するには好著だと思いました。追記2022・09・10 中川素子さんに関心を持ったのは、翻訳家の高杉一郎のことが話題になったからです。彼女は高杉一郎のお嬢さんですね。彼女自身が、ぼくなんかより年上の方ですが、感心の広さはさすがでした。

2022.09.12

コメント(0)

-

デビッド・リーチ「ブレット・トレイン」109ハットno15

デビッド・リーチ「ブレット・トレイン」109ハット ええっと、映画館に通うようになって4年ほどたちましたが、俳優さんの名前が覚えられません。で、覚えている名前と言えばジョニー・デップとかイーストウッドとかトム・クルーズとか、まあ、知っていても何の自慢にもならない人ばっかりですが、今回はブラッド・ピットの名前に惹かれてやってきました。真田広之ではありません(笑)。デビッド・リーチという監督はもちろん知りません。 見た映画は「ブレット・トレイン」です。原作が伊坂幸太郎の「マリアビートル」だそうで、こっちは「オーデュポンの祈り」(新潮文庫)で登場して、「重力ピエロ」(新潮文庫)とか、まあ、あれこれはまりましたが、「もういいかな?!」 と思った作品が原作でした(笑)。 ポスターのキャッチにありますが、「最悪がとまらない」話で、最後まで暴走していましたが、ぼくにはかなりウケました。ちょっとオタオタしているコロナ明けの気分転換には最適でした。 ただ、デカイ毒蛇がナカナカな役で登場するのですが、まあ、出てないと盛り上がらないから出ているわけなのですが、あれを何とかしてほしかっというのが、一番率直な感想でした。「蛇きらい!」 ですね、ぼくは(笑)。 原作の小説作品と同じで、登場人物全員がウソ臭くて、何のリアリティもないのですが、久しぶりに、なんというか、、そういう、バカバカしいワクワクに素直にはまれました。 ブラッド・ピットって、結局、そういうのが一番似合う人なんじゃないかと再認識しましたし、久しぶりの真田広之君って、いつの間にか、いや昔からか、ウソくさいニッポン!が実によく似合うというか、ばっちりウキまくるというか、よかったですね(笑)。 で、もちろん、一番ウケたのは、もちろん、ブレット・トレイン、弾丸列車、暴走する新幹線でした。ブラッド・ピットとか来日してJR東海だかの新幹線車両の車中で記者会見したとか聞きましたが「いいんですかね、そんなことして。」という感じですね。 だって、京都の街に新幹線の車両がとっ散らかって、消防自動車走り回るラストなんですけど(笑)。 久しぶりの「よーやるわ!」 を見せてくれたデビッド・リーチ監督に拍手!、毒蛇と格闘しても不死身のブラッド・ピットに拍手!でした。 見終えて、原作を読んだことがあるということに、ようやく、思い当たりましたが、あんまり関係ありませんね。どっちにしてもハチャメチャですから。監督 デビッド・リーチ原作 伊坂幸太郎脚本 ザック・オルケウィッツ撮影 ジョナサン・セラ美術 デビッド・ショイネマン衣装 セーラ・イブリン編集 エリザベット・ロナルズドッティル音楽 ドミニク・ルイスキャストブラッド・ピット(レディバグ=てんとう虫)ジョーイ・キング(プリンス)アーロン・テイラー=ジョンソン(タンジェリン・みかん)ブライアン・タイリー・ヘンリー(レモン)アンドリュー・小路(キムラ)真田広之(エルダー)マイケル・シャノン(ホワイト・デス)バッド・バニー(ウルフ)ザジー・ビーツ(ホーネット)サンドラ・ブロック(マリア・ビートル)2022年・126分・R15+・日本2022・09・09-no102・109ハットno15原題「Bullet Train」追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.09.11

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年8月21日(日)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年8月21日(日)「朝顔日記」8月21日のたんげ丸君 勝手にたんげ丸君とか呼んでいますが、実は名前はよくわかりません。適当にそう呼んでいるだけです。毎年この季節になると咲いてくれるサボテンですが、今年はとりわけ異様な様子です。なんだかよくわかりませんが角だらけ状態です。この角だらけを見ながら「コロナ体験記」です。 8月21日のコロナ体験記 なんだか、頭にイガイガというか、なんか意味の分からない、なんかが生えている感じです。サボテンの沢山伸びている花芽を見ていて「ああ、これだ!」と思いました。発熱の自覚はないので、体温は計っていませんが、なんかヘンです。数年前、原付でころんだ時に折れた肩の骨の接続手術の傷跡があるのですが、骨じゃなくて周りの身のほう凝っている気がします。首とか肩とか、普段全く自覚しな関節がコリコリしています。 8月21日のアサガオ 久ぶりの雨模様ということもあってでしょうか、アサガオは満開でした。少し気温が下がっている気がします。 ここのところ見なかったおおらかな咲き方です。 青い花と赤い花が、毎日こうして咲いてくれると嬉しいのですが、まあ、そういうわけにもいきません。 朝露ではなくて、雨粒です。アサガオと雨粒は合いますね。 ミドリの葉っぱも、心なしか、生き返っています。 一番裾の方の日影で。珍しく大きく咲いた赤い花です。で、下の青い花は、やっぱり天井の方を向いて咲いていました。 8月21日のモスラ君 葉っぱの影に大きくなった緑のモスラ君がいます。 カメラをいろいろいじって接写してとった写真です。まあ、見る人によって感想は違うと思いますが、なかなか愛嬌がありますね。もうすぐ蛹になりそうです。 こっちは、雨のなかのチビラ君です。で、数日前からハンガーにぶら下がっていたで蛹君に異変です。 空っぽになっていました。蝶になったのでしょうか?なんとか、その瞬間に出会いたいのですが、むずかしそうですね。 こちらは、食べられそうもないオクラです。今年もアサガオの下で大きくなっていました。花はいつ咲いたのでしょうね? 狭いベランダですが、あれこれ、事件は起こりますね。明日はサボテン、たんげ丸君が咲きそうですが、ぼくの体調はどうなるのでしょうね。ボタン押してね!

2022.09.10

コメント(0)

-

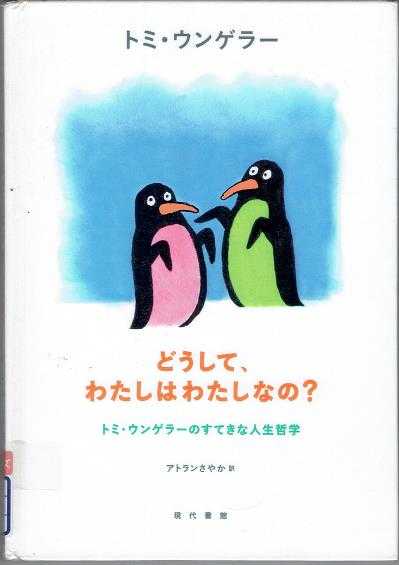

週刊 読書案内 トミ・ウンゲラー「どうして、わたしはわたしなの?」

トミ・ウンゲラー「どうして、わたしはわたしなの?」(アトランさやか訳・現代書館) トミー・ウンゲラーという名前は「すてきな三にんぐみ」(偕成社)という絵本でご存知の方もいらっしゃると思います。フランスの絵本作家で、2019年、87歳で亡くなられた方です。 市民図書館の新刊の棚で「どうして、わたしはわたしなの?」(アトランさやか訳・現代書館)という、二羽のペンギンが向き合っている表紙に出会って手にとりました。 フランス哲学雑誌『フィロゾフィー・マガジン』の人気連載の書籍化だそうですが、もちろん大人向けの雑誌だと思います。その雑誌上で80歳を超えた老絵本作家が、まだ10歳になるかならないかの子どもたち相手に「人生相談」しているコーナーがあったようで、その記事の書籍化でした。 スゴイです。あれこれ言っても始まらないので、一つ例を引用します。戦争に勝ったら何がもらえるの?エリック 7歳 争いに勝つことはできても、戦争に勝つことはできない。戦争というものは、どちらの国にとっても、ひどい損失だ。ものが壊れるだけではなくて、いたましくも無実の命が奪われてしまう。 戦争がおこると、勝ったほうはごうまんになり、負けたほうは復讐の念を抱くことになる。そして、終わったとたんに、すでに次の戦争が予告されている。「門出の歌」で誇らしげに謳いあげられている勝利だけど、現実はそんないいものじゃない。 ドイツとフランスのあいだで動きが取れなくなっていたアルザスの人間として、ぼくは2度敗北を経験した。奇妙な戦争のあと、1940年にはドイツがアルザス地方を支配し、ぼくたちにフランス語を話すのを禁じた。そして、1945年にフランスはアルザスを取り戻し、それ以後ドイツ語やアルザス語で話すのを一切禁じたんだ。フランスの軍服をまとわされ、次はドイツ、そしてまたフランスと、強制的に兵役につかされたアルザス人の、なんと多かったこと! でも、ぼくたちは奇跡を体験したんだ。何世代にもわたって殺し合いをつづけてきたにもかかわらず、フランス人とドイツ人のあいだでほどすみやかに和解が訪れたことは、世界の歴史上なかった。その例は、ああ、なんとも残念なことに繰り返される気配はないけれど。これは、ひどい戦争を経験した2国の人たちが和解できた珍しいケースだ。ぼくはといえば、憎しみを憎んでいる。(P14~15) どうでしょうか。ぼくは感心しました。質問しているのは7歳のエリック君です。小学校一年生になるかならないかの年齢です。答えているジーさんは、なんの遠慮もしていません。「わかりやすい病」が蔓延している、ニッポンの児童書では考えられない、堂々たる態度です。とにかく、そこのところに、感心しました。 もっとも、フランスでも、この記事が子供たちに受けたのかどうか、そこは定かではありません。しかし、大人が子供に対する態度として、歴史事実に基づき、自分の経験を正直に語り、意見を主張するという、オーソドックスな態度が、全く、崩されていません。子供相手という、舐めた態度や、年齢や理解力への「上から目線」の忖度、自分の立場に合わせたご都合主義など欠片もありません。 話題になっているアルザス地方の歴史は、ぼくたちの世代であれば、教科書に載っていた「最後の授業」というドーデ―の小説の舞台として思い浮かぶ方もあると思いますが、フランス語、ドイツ語、アルザス語をめぐるウンゲラー自身の経験から出てきた言葉が、現代の子供たちに語られる姿に驚かないわけにはいきません。 例えばの話ですが、朝鮮併合以来、1945年に至るまで、朝鮮半島での日本語政策について、小学校一年生くらいの子どもに、こんなふうに語ることができる「日本人」は果たしているでしょうか。 現代書館から出ているこの本も、子ども向けの装幀と挿絵で作られていますが、子どもたちが、このおじいさんといつ出会って、おじいさんの言っていることに興味を感じたり、わかったりするには時間が必要でしょうね。「生きる」という時間の経験の中で、出会い直す絵本とでもいえばいいでしょうか。 そう言えば、松本に住んでいる、まだ5歳のユナチャン姫にこの本を送ったのですが、サキチャンママから「文字には興味がるのですが、まだ、むずかしいようです。私が読んでいます。」と返事がありました。期待通りのうれしい返事でした(笑)追記2022・09・09著者と訳者のプロフィールを追記します。トミ・ウンゲラー Tomi Ungerer 1931年11月28日 、ストラスブール生まれ。絵本作家、グラフィック・デザイナー、イラストレーター、おもちゃ発明家、コレクター、広告デザイナー。代表作に『すてきな三にんぐみ』(1961年、日本語版は偕成社より1969年刊)、『ゼラルダと人喰い鬼』(1967年、日本語版は評論社より1977年刊)、『キスなんてだいきらい』(1973年、日本語版は文化出版局より1974年刊)、『オットー : 戦火をくぐったテディベア』(1999年、日本語版は評論社より2004年刊)などがある。 1998年、「小さなノーベル賞」と称される国際アンデルセン賞画家賞。 2019年2月9日、アイルランドで死去。アトランさやか Sayaka Atlan 1976年生まれ。青山学院大学文学部フランス文学科卒業。2001年に渡仏、著書に『薔薇をめぐるパリの旅』(毎日新聞社)、『パリのアパルトマンから』(大和書房)、『ジョルジュ・サンド 愛の食卓:19世紀ロマン派作家の軌跡』(現代書館)、共著に『10人のパリジェンヌ』(毎日新聞社)がある。

2022.09.10

コメント(0)

-

ナショナル・シアター・ライブ:スージー・ミラー「プライマ・フェイシィPrima Facie」シネ・リーブル神戸

ナショナル・シアター・ライブ スージー・ミラー「プライマ・フェイシィPrima Facie」シネ・リーブル神戸 今週の始めだったでしょうか、シェイクスピアの「ヘンリー5世」を観て、ちょっとコケタ感があって、腰が重くなっていましたが、今日が、おそらく、上映最終日ということでやってきました。現代劇です。 予備知識はゼロです。ジャスティン・マーティンという演出家もスージー・ミラーという劇作家も知りません。 題名は「 Prima Facie」、主演はジョディ・カマーという女優さんです。この人の名前にだけ、なんとなくな記憶がありました。リドリー・スコットの「最期の決闘裁判」という映画で、役名は忘れましたが、マット・デイモンの妻を演じて、アダム・ドライバーに凌辱される女性を演じた人です。 で、今回のお芝居は2022年にロンドンのハロルド・ピンター劇場で上演された演目だそうです。 「Prima Facie」という題名は、法律用語らしいですね。「証拠」というのは反証されなければ正しい、あるいは事実として扱われるという意味だそうですが、ようするに、「やっていない」とか「やった」とかいうことについて加害者が出してきた証拠は、被害者が加害者に対して反証しなければ、加害者の主張が通るということらしいです。 「あれはレイプでがない、あなたはこうこうこういう合意のサインを出していた」と加害者が状況証拠を主張した場合、反証できなければ「被害」は消えてしまうというわけです。 で、このお芝居の論旨というかテーマは「レイプ被害者は合意を反証できるのか?」だと思いました。現代という時代の悪しき男性性というか、ご都合主義の身体言語解釈というか、インチキな真実を巡るスリリングな法廷ドラマでした。 二人だけの、密室ともいうべき人間関係の場の出来事の「反証不可能性」をことば巧みに暴くことで、プライマ・フェイシィという法理論を巧みに操り、やり手の弁護士として名を成していく女性弁護士が、彼女自身が「被害者になる」という反転というか、劇中で起こる立場の変化をどう演じるかというのが、見どころでしたが、見事でしたね。 2時間の間、労働者階級からケンブリッジを出て階段を駆け上ってきた「エリート弁護士」、自分をエリートにしていった法という根拠によって「人間」であることを否定される「女性被害者」、誰もが疑わない法理論の非人間性に対して告発の戦いを挑む「孤独な人間」、ただ、ただ、語り続け、もちろん同一人物ですが、この三人の女性を演じ続けるジョディ・カマーに圧倒されました。 全くの一人舞台です。複数の登場人物を感じさせる演技が不自然でないことにはじまって、法廷、事務所、私室、トイレ、取調室、机と椅子の移動による、実に巧みな場面転換から、脱いだり着たりの衣装交換、素っ裸でレイプされているその場面まで、あたかもそこに男がいるかのように、全部、一人で演じ続ける演出の巧みさと演技の華麗さに、イヤ、ホント、感心しました。2時間ぶっ通しですよ。まあ、素っ裸にはなりませんが(笑) 実は、そっちの方は、あんまり関心がなかったことなのですが、ネット上で香川某という俳優のスキャンダルが燃え上っていますが、あの話題そのもののようなドラマで、話題性においてもど真ん中のストライク!でした。 まあ、好みの問題はあると思いますが、動きの少ない一人芝居ではなくて、演技し続け、語り続ける、実にアグレッシブな舞台でした。 久しぶりに見ごたえのある舞台でした。まあ、やっぱりジョディ・カマーに尽きるのでしょうね。拍手!拍手!でした。 演出ジャスティン・マーティン原作スージー・ミラー音楽レベッカ・ルーシー・テイラーキャストジョディ・カマー(テッサ)2022年・122分・G・イギリス原題National Theatre Live「 Prima Facie」2022・09・08-no101・シネ・リーブル神戸

2022.09.09

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年8月20日(土)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年8月20日(土)「朝顔日記」8月20日のアサガオ 何故でしょう。いったん終わってしまうのかと心配していたアサガオが元気を取り戻して咲きはじめました。 写真の技術は上達しません。スマホの画面のオートとかマニュアルとか、いろいろ試すのですが、タッチして出てくる記号のの意味が分からないまま、いじっているだけなので、まあ、しようがないですね。 もう、おなじみですが、全景ですね。 で、今日から新しい企画「コロナ体験記」を始めます。ほとんど引きこもり生活の徘徊老人が、どうも、はやりのコロナに感染したようです。でもまだわかりません。 一番最後に報告しますね。アサガオは元気なのですが、シマクマ君はなんか変です。8月20日のモスラ君 チビラ君が、相変わらずの様子ですが、新しい仲間です。あっちにもこっちにもいます。不思議なことに緑のモスラ君が見当たりません。 ハンガーのサナギ君はまだ中にいるようです。8月20日のコロナ体験記 どことなく、不調が始まりました。悪夢を見るのです。同じことを繰り返し繰り返し見るのですが、どうも寝ているようで、目が覚めてみるとなんのことか脈絡がよくわからないのです。昼寝をしていて目覚めて、ボンヤリしているので、同居人が「どうしたの?」と聞くのですが、「うん、よくわからない。」と答えるほかありません。 こう書いているのは後からなので、そういえば、なのですが、この時点では、なんかヘンなだけです。ボタン押してね!

2022.09.08

コメント(0)

-

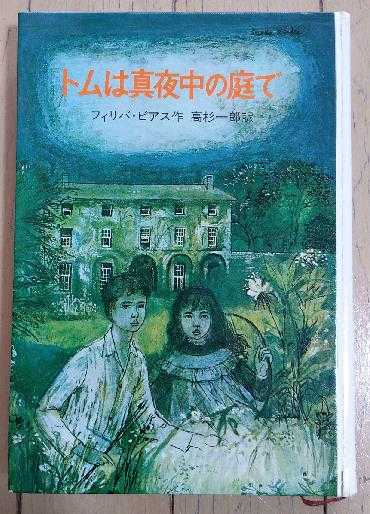

週刊 読書案内 フィリパ・ピアス「トムは真夜中の庭で」(高杉一郎訳・岩波書店)

100days100bookcovers no81(81日目)フィリパ・ピアス「トムは真夜中の庭で」(高杉一郎訳・岩波書店) ステイホームの中での楽しめる暇つぶし、ということで始まったブックリレーですが、ふと気づいたら81回目、足かけ3年になりました。最近は映画ばかりであまり本を読まなくなっているのですが、このリレーで紹介されて興味を持った本を読んだり、書くために再読したりすることで、いろいろな出会いや発見がありました。 前回YAMAMOTOさんが紹介して下さった宮本常一の『辺境を歩いた人々』も、とても面白く読みました。もともと「辺境」に興味があったので、「辺境に興味を持って歩く人」に対しても大いなる興味や共感が生まれました。本書の中で紹介されていた松浦武四郎という人が、江戸時代末期に北海道からその北方の国後方面までを歩いたという項を読んで、北方領土の現在の姿を知りたくなったところ、ちょうど渋谷で『クナシリ』というドキュメンタリー映画がかかっていたので、それも観に行きました。この映画については別に書こうかと思っていますが、旧ソ連出身のフランス人監督の目から見たクナシリの現状が描かれていて、なかなか興味深い映画でした。 さて、次の本は、「冒険」というキーワードで繋ぎたいと思います。 『トムは真夜中の庭で』(フィリパ・ピアス作、高杉一郎訳、岩波書店)。 この本を初めて読んだのは小学校5年生のときです。奥付は1967年。初版です。盲腸で1週間ほど入院したとき、ご近所のお宅のおばさん(たぶんまだ30歳前後だったと思いますが、結婚してお子さんもおられたのでおねえさんとは言いがたく、私から見たらおばさんでした)が、お見舞いに持って来て下さいました。今になってみると、よくぞ、と思います。なぜなら、自分の嗜好をはっきりと自覚させてくれ、それ以後の読書人生を左右するほど影響を受けた作品になったからです。この本は、今に至るまでずっと手元に持ち続けています。 作者のフィリパ・ピアスは1920年生まれ。イギリスのケンブリッジ近郊で生まれ育った児童文学作家です。この物語は私が生まれた年、1958年に書かれています。 主人公のトムは、弟のピーターが麻疹にかかったために、せっかくの夏休みを親戚の叔父さん、叔母さんの家で過ごすことになってしまいます。そのアパートは街中のごちゃごちゃしたところにあって、遊ぶところも友だちもなく、顔をつきあわすのは叔父さんと叔母さんだけというつまらない毎日に、トムはすっかり気落ちしていました。 なかなか寝付けないある夜、トムはアパートのホールにある大時計が13回鳴ったのを聞きます。「13時ということは1時間余っていて、その1時間を自分は自由に使うことができるんだよね」という、子どもらしい無邪気な論理に導かれたトムは、部屋を出てアパートの裏玄関を開きました。するとそこには、昼間とは全く違う、みごとな庭園が広がっていたのです。 「タイムリープ」ものが好きな読者なら、これだけでほぼ想像できると思います。のちのち分かってきますが、ここは60年ほど前、19世紀末にこの場所に実在していた庭でした。トムはここで3人の少年たちや怒ってばかりの怖い女主人、純朴な庭師や召使いの人たちと何度もすれ違うのですが、彼の姿はこの世界の人々の目には見えません。ただひとり、ハティという少女だけにはトムが見えていました。年頃が近いふたりは友だちになり、広い庭園やその外にある果樹園で、いろいろな冒険を重ねながら親しくなっていきます。建物に戻って玄関を閉めると、たちまち今の時代に戻ってしまうことを発見したトムは、人々の服装やそのころイギリスを治めていたのが女王だったという情報などを手がかりに、ハティの生きている時代を調べ始めるのでした。 トムは好奇心の強い子どもで、自分の身に起こっていることを子どもなりに分析してゆくのですが、このトムの造型に、私は、フィリパ・ピアスのひとつの「思い」を感じます。つまり、子どもに言い聞かせたり教えたりするのではなくて、子どもと同じ地平に立ち、「この不思議な話に興味を持って、理解してくれる読者(=子ども)は必ずいる」と思う信頼感です。 物語の進め方は平坦ではなく、緻密に構成されています。庭園の時間がトムを置き去りにしてどんどん過ぎてゆくさまも不自然ではなく、ディテールも丁寧に描かれています。そしてもうひとつ、この物語は決して現実を否定しません。トムはハティとの冒険を弟のピーターにたびたび手紙で報告し、秘密を共有します。そして、みごとなラストシーンがあるのですが、そこでトムの体験をまるごと肯定するのは、人生経験を重ねてきた現実世界のひとりの大人なのです。現実と非現実、大人と子ども、といったような二項対立ではなく、それらはいつも地続きで、ひとりの人間の中に両方が存在してもいいんだということ、それは豊かなことなのだということをごく自然に書き記してあるこの物語に、小学生だった私は、心の底から勇気づけられたのだと思います。 ディテールや風景の描写はとてもリアルで、月並みな言い方ですが、トムと一緒に冒険をしている気分になります。作者が経験したことのないはずのこと、例えば、閉まっている扉を通り抜けるシーンなど、「ああ、こういう感じなんだ」と納得しそうになりますし、イギリスを大寒波が襲った19世紀末のある年、すっかり凍ってしまったキャム川を、スケート靴を履いて、ハティと一緒に出先から滑って帰宅する場面も、白い息が見えるほどリアルに目の前に浮かびます。スーザン・アインツィヒによる挿絵も、想像をかき立ててくれます。 この物語が今でも日本で出版されているかどうかふと心配になり、検索してみましたら、岩波少年文庫の1冊として版を重ねていることが分かりました。タイムトラベルものが巷に溢れている時代に生まれ、幼い頃からゲームに慣れ親しんだ現代の子どもたちが、この古典的な物語にどのくらい興味を覚えてくれるか、わたしには予想もできませんが、書店や図書館で出会い、もしかしたら人生の1冊になるかもしれないひとりの子どものために、この本が、いつでも、いつまでも、すぐに読むことのできる場所に存在していて欲しいと願います。 KOBAYASIさん、長くお待たせしました。次をよろしくお願い致します。(K・SODEOKA・2022・02・10)追記2024・05・11 投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)(51日目~60日目)(61日目~70日目)(71日目~80日目) (81日目~90日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

2022.09.07

コメント(0)

-

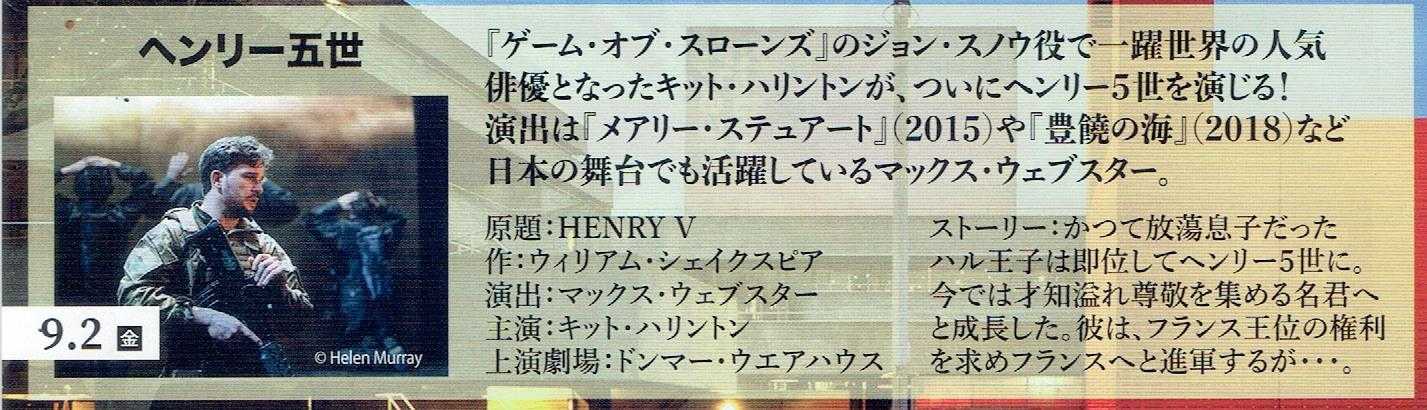

ナショナル・シアター・ライブ:シェイクスピア:マックス・ウェブスター演出「ヘンリー五世」シネ・リーブル神戸

シェークスピア「ヘンリー五世」シネ・リーブル神戸 8月の下旬から、2週間自宅隔離生活でしたが、ロイヤル・ナショナル・シアターで上演されたシェークスピア史劇「ヘンリー5世」がシネ・リーブル神戸で始まったので、なんだか元気はないのですがやってきました。 シェークスピアの、少々、長ったらしい歴史劇ですが、現代に翻案した演出で戦争論というか、権力論というかに焦点を当てた構成で、主演のキット・ハリントンが、番組の最初のインタビューで言っていましたが「ウクライナを彷彿とさせる舞台」 を展開していました。 で、面白かったのかというと、期待外れでした。シェークスピアの歴史劇を現代化して演出する舞台 は、イギリスではよくある演出のようで、ナショナルシアター・ライブを見始めて、もう、何度目かなというくらい見ていますが、要するに好みの問題があるとは思うのですが、「あたり!」という印象には、なかなか出会えませんね。 今回も、音楽や、舞台の映像処理は面白いのですが、なにせ、話が冗長で、英語がわからないシマクマ君には、ダルイことこの上ない舞台でした。 残念でした。実は2022年の100本目!の映画館 で、その上、なんとなくな快気祝い気分もあったので期待して出かけて来たのですが、ちょっと落ち込み加減の帰り道でした。 でも、いいこともあるものです。いつもは通らない元町商店街を歩いていて、旧知の友人と10年ぶりに再会したのです。嬉しかったですね。旧知とはいっても、彼はまだ20代の青年ですが、思いのほかの結婚の報告とか、お互いのコロナ体験とか、立ち話とはいえ、「久闊を序した(笑)」上に、再会を約束して別れました。元気が出ました。やっぱり、徘徊しないとだめですね(笑)。演出 マックス・ウェブスター原作 ウィリアム・シェイクスピア装置 フライ・デイビス音響 キャロリン・ダウニング照明 リー・カラン音楽 アンドリュー・T・マッケイキャストキット・ハリントン(ヘンリー五世)2022年・G・イギリス・220分原題:National Theatre Live: Henry V2022・09・05-no100・シネ・リーブル神戸

2022.09.06

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年8月19日(金)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年8月19日(金)「朝顔日記」8月19日のアサガオ 今日は青い花も咲きました。こっちに見えている虫はハエではありません(笑) 青空も写りました。日差しはあいかわらずです。 赤い花が集まって、おしゃべりしています。シマクマ君も、昨日は旧友再会で楽しいおしゃべりでした。 青い花がほかにも咲いていました。天井を向いている花もあります。8月19日のモスラ君 どこにいるかわかりますか?日陰でのそのそしています。 チビラ君はあっちこっちにいます。そう思って見ないと、ただのミカンの葉っぱの写真です。 葉っぱの、真ん中あたりに白い粒が見えますが、卵です。で、緑に変身しようと、のそのそしているチビラ君です。シマクマ君も、この日はまだ元気でした。ボタン押してね!

2022.09.05

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年8月18日(木) 「朝顔日記」

ベランダだより 2022年8月18日(木)「朝顔日記」8月18日のモスラ君 先日壁際にくっついていた蛹くんが空っぽになっていました。蝶、多分、黄揚羽になったのでしょうか? まあ、こうやってノソノソ蛹になる準備をしているモスラ君も見つけました。モスラ君→サナギ君→黄アゲハ君の、後ろの矢印を目撃したいのですが難しいですね(笑) チビラ君です。下の写真のチビラ君はもうすぐモスラ君に変身!でしょうね。何となく表情を感じて、笑えます。8月18日のアサガオ 久しぶりにたくさん咲きました。 今日は午前中お仕事で、女子大生とお出会いします。教員採用試験にチャレンジしている人たちで、まあ、教員のチビラさんたちです。 そのあと、今度は昔の同僚、教員のアゲハさんたちと再会の予定です。 久しぶりに、赤い花も青い花も立派に咲いていて、ちょっとウキウキする朝です。 イイ感じですねえ。 葉っぱが枯れ始めていますが、花は立派です。シーズン終了直前という感じなのでしょうか。 お日さまに向かっている二人組です。空は少し曇っています。 やっぱり天井に向かって咲いている青い花でした。 垂水の自宅から須磨の高倉台、そこから、今度は明石まで、愛車のスーパーカブ号で行って帰ってくる一日の予定です。何はともあれ安全第一です。ボタン押してね!

2022.09.04

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年8月17日(水)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年8月17日(水)「朝顔日記」8月17日のアサガオ チョットとお湿りがあって、アサガオの花も清々しい、と、まあ、勝手に思っています。 でも、まあ、いい感じです。 8月17日のモスラ君 今日は久しぶりに雨が降りました。まあ、少し涼しい。 卵からかえったばかりのチビラ君たちがウジャウジャいます。 ハンガーのサナギ君も健在です。不思議な形していますねえ。 ここのところ、聞こえてきているゆかいな仲間たちのコロナだよりも、中学生で、最後まで元気だったコユキ姫も陽性が確認されたようで、それぞれ、家族全員感染して、そろそろ陰性化し始めているようです。中には赤ん坊のサラちゃん姫もいましたから心配しましたが、それぞれ、働き盛りの男性の症状が案外厳しかったようで、なんだかよく分かりませんが、まあ、ともかく早く回復してほしいですね。ボタン押してね!

2022.09.03

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年8月16日(火)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年8月16日(火)「朝顔日記」8月16日のモスラ君 これ、新しいサナギ君です。ご覧のように洗濯を干すワイヤーのハンガーにくっついています。問題は、あのえっちらおっちらの青虫君が、どうやってここまで行ったのか、何故、ここまで行ったのかということです! いいですか。この青虫君、まあ、我が家ではモスラ君と呼んでいますが、彼らの一匹が、物干しを伝い、太くもないワイヤーを伝って、おそらく、一晩がかりでここまでやって来る旅について、あなたはどうお考えになりますか? 面白がって、アサガオやモスラ君の写真を毎日撮っていますが、なんというか、カンドー!です。 最初は、これなんです。ミカンの葉っぱのうえをヨジヨジしていた、この大きさのおチビさんが1週間ばかりで、あの先端です。なんで、あそこに行こうと思いつくのでしょうねえ。 やっと、葉っぱの大きさに釣り合ってきました。三日目ぐらいでしょうか。ここから、緑のモスラ君に変身するのに二日くらいでしょうか。チビラ君の近くに見える粟粒のようなものが卵の残骸です。そこにいるのが卵からかえった幼虫かどうかはわかりませんが、全く縁がないわけではないでしょうね。 8月16日のアサガオ 何故でしょうね。この日は満開でした。青い花はありませんが久しぶりに10を超えた花が咲きました。 一番下のピンクの花です。 まあ、向こうを向いた得意のポーズですね。 光の加減が、いつもと違いますが、赤い花です。 三連続で、朝日に向かって明るく咲いています。 実は写真はいっぱいあります。撮っているシマクマ君も、久しぶりに元気です。いつまで咲いてくれるのか、楽しみですね。ボタン押してね!

2022.09.02

コメント(0)

-

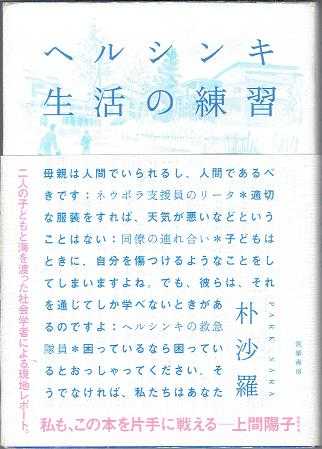

週刊 読書案内 朴沙羅「ヘルシンキ生活の練習」(筑摩書房)

朴沙羅「ヘルシンキ生活の練習」(筑摩書房) つい、先だって、「家族(チベ)の歴史を書く」(筑摩書房)を読んで、えらく感心した人です。まだ若い社会学者朴沙羅の新しい本を読みました。 関西の、いくつかの大学で先生をなさっているとばかり思っていた彼女は、フィンランドに移住していました。はじめに 二〇二〇年の二月から、私はヘルシンキで仕事をすることになった。そもそものきっかけは、二〇一八年に初めて、フィンランドはユヴァスキュラという街に、夏の間滞在したことだった。キラキラした太陽の光と湖と森が気に入って、もし何かまたご縁があったらここに住みたいと思った。 それから一年くらいして、ヘルシンキにある、とある職場が新人を募集していた。だめでもともと、と思って書類を送ったら面接に招かれてしまった。そして―面接のときに「結果は二週間から一ヵ月の間にお知らせします」と言われたのに、一ヵ月半たっても音沙汰がなかったので不採用だろうと思っていたのだが―二か月くらいして採用通知が来た。 私は結婚していて、子供が二人いる。採用通知が来たとき、上の子(ユキ)は六歳、下の子(クマ)は二歳。連れ合い(モッチン)は日本で仕事をしていて、そこそこのキャリアがある。 家族をどうするつもりなんだ、私。 かなりびくびくしながらモッチンに「採用されちゃったみたい」と言ったら、すかさず「すごいじゃん!おめでとう!」と言ってくれた。彼にはほかの選択肢はなかったかもしれないが、そういわれて初めて、少しうれしくなった。(P005) というわけで、二〇二〇年の春から、二人の子供を連れた、アラフォーの社会学者の移住生活の報告の始まりです。モッチンには日本での仕事があるようなので、子連れの母親の単身移住です。彼女は「オーラルヒストリー」の研究者ですが、本書は彼女自身による「オーラル・ライフ・ヒストリー」、聞き語りではなく、一人がたりの物語です。目次1 未知の旅へ―ヘルシンキ到着2 VIP待遇―非常事態宣言下の生活と保育園3 畑の真ん中―保育園での教育・その14 技術の問題―保育園での教育・その25 母親をする―子育て支援と母性6 「いい学校」―小学校の入学手続き7 チャイコフスキーと博物館―日本とフィンランドの戦争認識8 ロシア人―移民・移住とフィンランド こんな目次で、二人の子供の保育園暮らしから始まり、オネーチャンのユキちゃんの小学校入学までの1年間の暮らしが語られています。 ぼくは、もういい年なので、「ふーん、フィンランドってそうなのか!?」という、ノンビリ感心しながら、まあ、楽しく読みました。でも、一方で、今、同じくらいの歳ごろの、お母さんであったりお父さんである方がお読みなれば、彼女の真摯で正直な暮らしぶりの語りをどう感じられるのか、という興味も湧いてくるのでした。まあ、そうはいっても、ちょっと他人事に対する余裕目線という感じでした。ところが、後半に入って、彼女のこんな問いかけを前にして立ち止まりました。 それから、「ぐんたい」について子どもに話したくなかったのは、もう一つ理由があった。私は小学生のとき、埼玉県にある丸木美術館に行って、帰り道に吐いた。母曰く、そのときに私は、美術館にあった「からす」という絵を見て、あの死体の中に私がいる、と言ったらしい。長崎の原爆で殺され、差別ゆえに埋葬すらされなかった朝鮮人の死体を、カラスがつつく絵だ。 中学生あたりから、何度か「日本と韓国が戦争になったら、お前はどちらにつくのか」という質問されるたびに、口では「どっちでしょうねー」と言いつつ、心の中では「私がどうしたらいいかオロオロしている間に、お前みたいなやつが私を殺しに来るだろうから、私がその質問の答えを考える必要はない」と思っていた。 そういう感情に、あの潰れるような恐怖心に、何歳になってからなら耐えられるのだろう。耐えられるときなんて来るのだろうか。気づかないふりをできるようになるだけではないのか。そんな物事に、なるべくなら触れずにいる方がいいのではないのか。この子たちと「ぐんたい」との出会いを、なるべくあとにできないか。(「チャイコフスキーと博物館」P201~P202) 朝鮮の名前を持つ親しい同級生に「日本と韓国が戦争になったら、お前はどちらにつくのか」と、何の疑いもなく尋ねる「日本」の中学生がいる。2000年を超えたころからのこの国の子どもたちの生活の場面として、考えてみれば異様ともいえる「思い出」が語られています。 ショックでした。朴沙羅さんは1984年生まれ、ぼくの子どもたちと全く同世代です。その世代の人たちを「国家」や「戦争」はこんなふうに侵食し、ネット上には、いわゆるヘイトが溢れているのです。 本文は、朴沙羅さん自身の、子育ての中で、子どもたちに「ぐんたい」をどう伝えるのかについてのためらいの記述ですが、ぼくにとっては「あなたは、こういう現実を知っていましたか?」という、ドキッとせざるを得ない問いかけでした。「おい、お前は子供たちを育て、孫たちをかわいがりながら、どうしてきたのか。終わったこととばかりはいえないんじゃないか?」 ぼくは、こんなふうな問いとして彼女の語りを受け取りましたが、朴沙羅さんの結論はこうでした。 そういうためらいは、ユキとクマを連れてハラボジに会いに行ったときに、緑ヶ丘保育園に子どもを通わせていた古い友人に会ったときに、普天間に住む知人の本を読んだときに、宮古島で子育てをする知人と親しくなるにつれて、壊された。彼女たちには、ためらう余裕なんて与えられていない。彼女たちの子どもたちは、あの美しい海を、あんなに反対した人々がいるのに埋め立て、保育園の上にペリコプターの部品を落下させ、オスプレイの音で彼らを脅かし、基地を作ろうとする「ぐんたい」とそれを支える行政に、いつ出会えばいいかなんて選べない。 私がためらうことができるのは、私が彼女たちに基地を押し付けているからだ。押し付けているのは基地だけではない。恐怖心と怒りに出会わなければならない状態をも、私はあの人たちに押し付けている。あの人たちは、私たちのせいで、選べない。 それなら、自分たちが誰かに「ぐんたい」を押しつけている状態にあることや、その状態を変えようとすることも、可能なかぎり教えればいい。 そういうわけで、私は二年ほど前には、ユキの質問することにはなるべく答えるようにし、私のしたいことや行きたいところに彼女がついてきたいのなら、それを止めないことにした。(P202) さて、ぼくは、どうするのか?徘徊老人などと、あたかも世捨て人ででもあるかのように、こうしてアホ・ブログを更新して暮らしていますが、「恐怖心と怒りに出会わなければならない状態をも、私はあの人たちに押し付けて」いないか。考えないわけにいかない鋭さで彼女の言葉が突き刺さりました。 やっぱりこの人は追いかけないわけにはいきませんね。

2022.09.01

コメント(0)

全34件 (34件中 1-34件目)

1

-

-

- この秋読んだイチオシ本・漫画

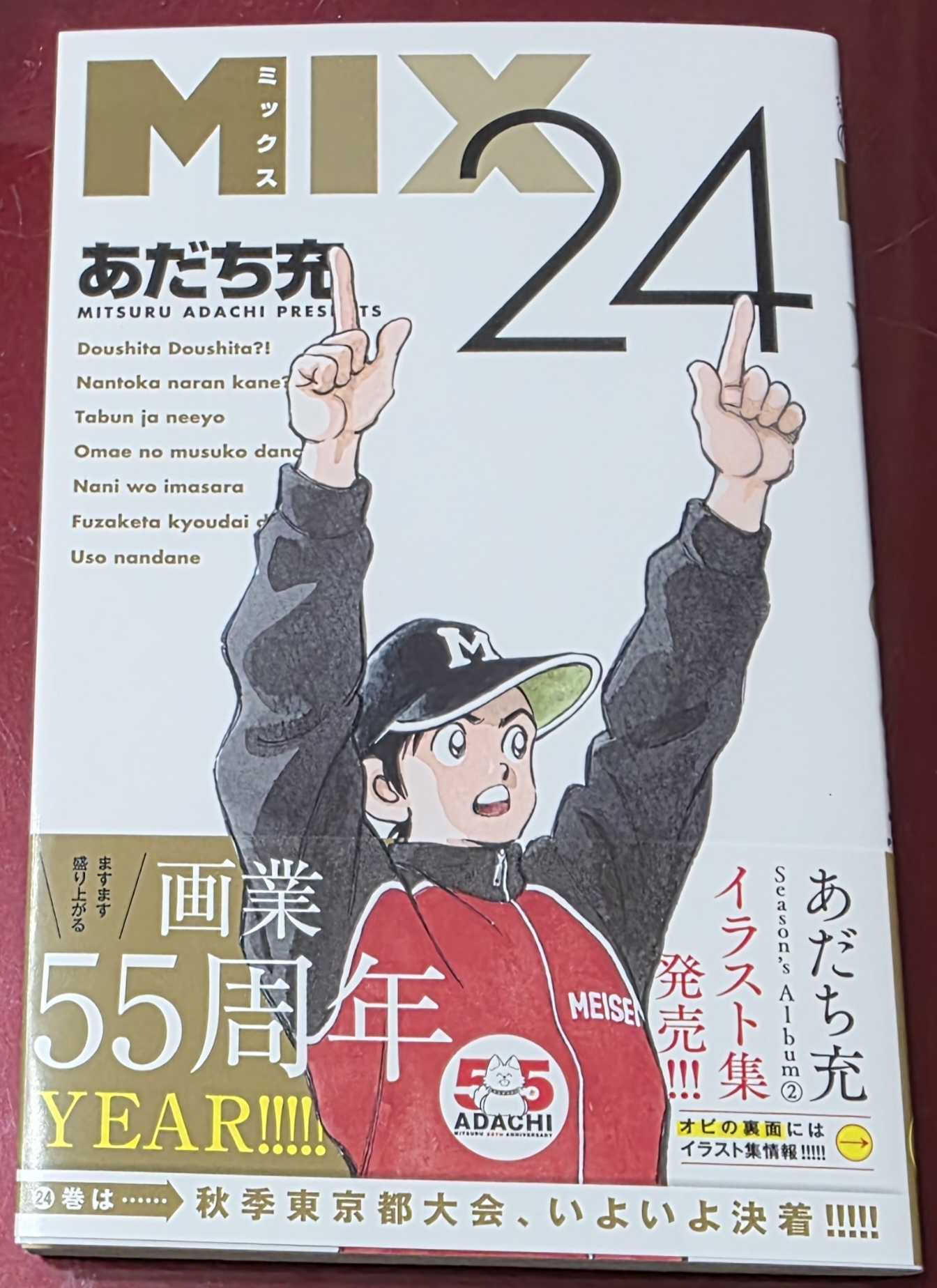

- MIX 24巻

- (2025-11-13 21:21:41)

-

-

-

- ボーイズラブって好きですか?

- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…

- (2025-07-10 07:00:04)

-

-

-

- 楽天ブックス

- [楽天市場]「カレンダー」 検索結…

- (2025-11-15 21:30:44)

-