2022年03月の記事

全34件 (34件中 1-34件目)

1

-

徘徊2022年3月31日(2)「いよいよ、サクラ、見頃です!」湊町公園あたり

「いよいよ、サクラ、見頃です!」徘徊2022年3月31日(2)湊町公園あたり 朝っぱらから中島みゆきのコンサート映画を見ました。懐かしい歌が出てきて泣き出すんじゃないかと心配というか、期待というか、複雑な気分で座っていたのですが、まあ、涙がこぼれるということもなく無事見終えてお昼でした。 じつはこのあとKAVCで、もう1本見ようというヒマ人計画の日でしたが、少々時間が空いています。KAVCの前の大和屋ベーカリーでカレーパンとサラダパンを買い込みました。で、またまた、湊町公園にやってきました。ちょいと一休みです。飲み物はもちろん自前で持参です。ベンチでカレーパンなんぞを頬張りながら気になったのが視線の先、公園の西側にある小さなお社でした。朝には気づきませんでした。座ってみるものです。 花盛りです。もちろん以前から知ってはいましたが、この季節は初めてです。厳島神社というらしいです。ちょいとお参りしていきます。 神社というと、気になる狛犬さんですが、こちらは、花盛りの下でご機嫌の「阿」さんです。 こっちが「吽」さんですが、こうやって写真を撮ると味も素っ気もありません。かわいそうなので、サクラも一緒に撮ってみます。 「なんだよ、お前はいいねえ。サクラなんかしょっちゃって。」 まあ、そんなふうに、「背中で泣いてる」じゃなくて「背中で拗ねてる」、唐獅子ならぬ狛犬の「吽」くんという感じです。 こう書きながら、ふと、思い出しましたが、唐獅子と狛犬って、ホントは同じルーツだんたんじゃなかなあ。 日差しも明るくて写真写りもいいし、こじんまりしたいい境内でした。 境内から出てくるときに、鳥居の前の、少し白いサクラのアップを撮りました。珍しくピントがあっているので載せました(笑)。 で、このまま鳥居を出て南に建物のあいだを歩くと、咲いていました。 どなたか存じあげませんが、お住まいの庭の、たぶん桃の花です。失礼を顧みずもう一枚パチリです。 たぶん、最近よく見かけるアーモンドではないとは思いますが、見分けがついているわけではありません(笑)。 で、湊町公園に帰ってきました。さっき座っていたベンチの少し南です。 まだ、五分から六分の咲き加減で満開とはいきませんが、日差しも明るくて、もちろん温かくて、いい気分の昼下がりです。 こちらは、ほぼ満開。家族でお花見中です。人を撮らないで、とは思うのですが難しい。家族連れとか、アベックとか、楽しそうです。 公園の南の端です。 少し引き返して東側から北向きです。広々した通路です。右側が新開地です。さて、じかんになりました。KAVCで、今日2本目の映画です。 見るのはレミ・シャイエという監督の「カラミティ」というアニメ映画です。カラミティ・ジェーンという男まさりの女性カウボーイが、ぼくらの年代までの人には懐かしいかもしれませんね。彼女の子ども時代のお話らしいです。 それじゃあ、これで。ボタン押してね!

2022.03.31

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年3月30日「雪柳、炎上しています!」新開地・湊町公園あたり

「雪柳、炎上しています!」徘徊日記 2022年3月30日 新開地・湊町公園あたり 今日は朝早くからウロウロしました。 JRの神戸駅から出発して、こんな標識のあるところを歩いています。灘浜でも目にしましたが西国街道です。神戸の町を歩いていると、あっちこっちにあります。ただ、ここはちょっとしたビルのあいだの道です。 建物はマンションのようですが、前の歩道が桜並木になっています。地べたはすべてコンクリートの歩道にサクラですから、ちょっと無理がある気もするのですが、なかなか思い切ったうえ方ですね(笑)。でも、サクラは頑張って咲いています。けなげなものです。 やって来たのは新開地です。チャップリン・ゲートをくぐって少し北に行くと目的地です。 看板の通りCINEMA KOBEです。最近、ひいきの映画館です。見かけは新しいですが、中は古風です。今日は10時30分からのモーニング・ショーが目当てです。 出し物はこれです。朝っぱらから中島みゆきの、あの声を聴こうというわけです。感想はべつに書きますが、ちょっと早く着き過ぎたようです。 で、映画館の西側にある湊町公園で、ちょっと時間をつぶすつもりでやって来ると、雪柳が炎上していました。実はこの一角だけなのですが見事なものです。 実は、この公園のもう少し南側では桜が満開です。それは、まあ、映画が済んでからということにしたいと思います。 じゃあ、中島みゆきさんの炎上を拝見に行ってきまーす。またね。ボタン押してね!

2022.03.31

コメント(0)

-

徘徊2022年3月29日「街の中のサクラ」三宮・磯上あたり

「街の中のサクラ」徘徊2022年3月29日三宮・磯上あたり シネ・リーブルで映画を見て、そのまま帰るのもなんだか物足りないし、ひょっとして街の中にも桜が咲いているところがあるのではという下心もあって、東に向けてビルの谷間をウロウロしました。 市役所を越えてフラワーロードを横切って、ホイホイ、東に歩いて八幡町あたりまでやってきました。この辺りには小野八幡神社だったかがあるはずだとキョロついていると南のほうに桜の木がありました。 「おおー!あるじゃないか!」 ほとんど満開の様子です。 チョットそっちにまわってみます。 向こうに見えるのが小野八幡神社の鳥居です。まあ、そっちを撮るのを忘れるところがシマクマ君には、いつものことです。 この左手は磯上公園だったのですが、まあ、それも撮り忘れです。その代わりといっては何ですが、この近所には、こんな花も咲いていました。 立派なマンションの1階の植え込みです。下から見上げないと写真も撮れません。でも、桃の花は今年初めてかもしれません。 実は全景も立派なのですが、これまた撮り忘れました(笑) もう少し東に歩いて、少し北に上がりました。磯上通の2丁目の交差点あたりにありました。 「オオ―、こっちも満開やなあ。街中は咲くの早いんかなあ。」 ここも、階上はマンションでしょうか。おっ、建物の向こうの端にもう一本咲いています。 横断歩道を渡って下から見上げてみました。 「春爛漫!」です。 「桜満開!」です。 いやはや、街中のサクラ、結構あるもんですね。まあ、そうはいってもまだまだ歩き始めたばかりです。お天気が曇りで、写真が明るく撮れないのですが、ここからちょっと生田川のほうへ歩いてみます。徘徊3月29日(その2)に続きます。じゃあね。ボタン押してね!

2022.03.30

コメント(0)

-

徘徊2022年3月27(2)「雪柳、炎上!」団地あたり

「雪柳、炎上!」 徘徊 2022年3月27日(2) 団地あたり 咲きはじめたサクラを追って団地をウロウロしたことは(1)に書きました。で、そのウロウロで発見です。雪柳が炎上していました。雪柳が舞い上がるように咲く風景が好きなのですが、剪定が行き届いているのか、剪定の季節が遅かったのか、いつもより「炎上度(笑)」が小さいというか、こじんまりとはしています。 団地の西の外周の生け垣です。写真の上が駐車場で、歩道は中学生や小学生の通学路ですが、道に沿って炎上しているさまは子供たちの記憶にも残るのではないでしょうか。まあ、松の木の名前もわからない彼らが雪柳という名前を知っているかどうか、そこは難しいところです(笑)。 もうすぐ桜並木の桜が満開になる、団地の中央の歩道の雪柳です。雪柳が終われば、咲きはじめた桜が満開です。で、ほんとうの春というわけです。 足元の草むらにはムスカリです。 振り仰ぐとそこらあたり、ずーっと雪柳ですが、近くに紅い花も咲いていました。 ボケの花ですね。実はこの辺りには、他にもボケの若木があったのですが、間違えて刈り取ってしまったのでしょうか。 後ろの木立は蕾が赤く見えるサクラです。自画自賛ですが、舞い上がるように炎上している雪柳がいいですね。 ウロウロして、自宅に帰ってきました。住んでいる棟の玄関先ににある花壇には雪柳と山桜桃梅(ゆすらうめ)のコラボです。山桜桃梅は、食べられる赤い実のなる花なので好きですが、まだ頼りない若い木です。 チョット、ズーム・アップするとこんな感じです。案外ピントがあっていたのが嬉しいですね。日本の木を見る角度を変えるとこうなります。 ね、まだ頼りない二本なのですが、写真の角度変えるとりっぱに見えるのが不思議ですね。まあ、どっちにしても、そんな大木になるわけではありませんが、毎年、季節になると咲いてくれるはうれしいものですね。 というわけで、またね。ボタン押してね!

2022.03.29

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年3月27日(1) 「サクラ、咲きはじめました!」団地あたり サクラだより(その1)

「サクラ、咲きはじめました!」 徘徊日記 2022年3月27日(1) 団地あたり サクラだより(その1) 東の方のお友達からサクラだよりが聞こえてき始めました。ここの所、なんとなく寒かったり、雨だったりの三月の末ですが、今日は快晴でした。 陽気に誘われて団地徘徊です。 いよいよ、咲きはじめました。青空です。ゴキゲンです。 自宅を出てすぐ、お隣の棟の前のサクラです。1枚目の背景に見えるのは近所の小学校です。 調子にのってズーム・アップしましたが、ピンボケですね(笑) ちょっとウロウロしました。で、樹木の全景を撮り忘れました。まあ、いつものことです(笑)。 まだ、まだ、たくさんのつぼみが咲くのを待ちかまえていて、二分咲き(?)くらいなのです。それで、かえって、開いた花にカメラが向いてしまったようです。相変わらずピントが怪しいですね。 これは、若い木ですが、ほぼ満開です。若い木は気が早いのでしょうか、温度とかの変化に敏感なのでしょうか。向うに見えるのが自宅の棟ですが、ベランダからこの木がとりわけ目立って見えるわけでもありません。 チョット、ピントがあってきました。写真を撮るために画面を覗くこちらの目がピンボケなので写真のピントがあうわけがありません。そのうえスマホというのは自分で勝手にピントを調節するので偶然に頼るほかない感じです。 やっぱり、ピンボケかな(笑) これが自宅の、真ん前にある木の様子です。奥ゆかしく、じっと、待っているようすです。たくさんある蕾がふっくらし始めているのですが、写真はピンボケです(笑)。 咲けばこうしてPCをいじっている部屋からお花見ができます。ひょっとしたら、遠くにいる「愉快な仲間」たちにはこの写真が一番懐かしいかもしれません。 当分、サクラ三昧の日々が始まったようです。とりわけ好きというわけでもないのですが、サクラにはそうさせる何かがあるようですね。 ああ、ウロウロしてうれしかったのは、もう一つ、雪柳と山桜桃梅です。その2で報告します。見てくださいね(笑)。ボタン押してね!

2022.03.28

コメント(0)

-

週刊マンガ便 石塚真一「Blue Giant Explorer 5」(小学館)

石塚真一「Blue Giant Explorer 5」(小学館) 2022年3月のマンガ便に入っていました。石塚真一の「Blue Giant Explorer 5」(小学館)、第5巻です。「アニメ映画化!!2022年公開ッ!!」という腰巻が派手についていました。「これ、アニメになんねんて。」「まあ、な。単行本で売っててもたいしたことないというか、それなりに人気あるから、いろんなとこに仕事増やしてというかんじかな。」「ええねんけどな、アニメにしたら音入るやんな。」「うん。」「演奏の音どうすんのかなって思うねん。ヘタしたら、ドッチラケにならへんか。」 ヤサイクンのいうことは一理ありますね。宮本大って実在のミュージシャンじゃないわけで、石塚真一の夢(?)の産物なのですが、だからこそ演奏シーンが面白いのですよね。いやはや、どういう手を使うのでしょうね。 で、第5巻です。第4巻で予告されていたジェイソン君との別れから始まります。笑ってさえすれば、もう一回、いや・・・・何度だってチャレンジできるんだ。HAHAHAHA. 一人になった宮本大くんはアリゾナ、有名なモニュメント・バレーとか通過してニュー・メキシコ州のアルバカーキ―にやってきます。ホンダのアコードの一人旅です。カリフォルニヤ州の南端サン・ディエゴから二泊も三泊も野営しての旅です。アメリカは広いですねえ。 アルバカーキ―に到着し大くんはオケラです。何とか稼がなければ旅をつづけることはできません。で、見つけたのがジャズ・クラブの皿洗いでした。 今回の人との出会いは一味ちがいます。このジャズ・クラブのマネージャーのこんな一言で、その仕事は始まりました。あ、そうだ、君・・・・。レッスンできる?レッスン?うちのステージの常連のスティーブっていう老テナープレーヤーがいて、彼はサックスの先生でもあるんだが、先週から体調が悪くて入院。退院までステージにも立てず、レッスンにも行けなくなってしまった。誰かかわりにレッスンに行ってくれたらってボヤいてたんだけど・・・・君できないか?Yes I can!! というわけ、今回は家庭教師で稼ぎます。サックスとかの個人レッスンです。生徒は、とにかくでかい音を出したい小学生ハリー、チャーリー・パーカーやレスター・ヤングのように優しく、軽やかに吹きたい老女キャロル、ゆっくりうまくなりたい、めんどくさがりの中年男アクセル、そして、もう一人が「数学的に速く」吹きたい高校生くらいの少女ニーラでした。 このマンガには毎号、巻末に宮本大がアメリカで出会った人たちの「今、現在」のコメントが載っています。付録ですね。第5巻はハリーとニーラのコメントです。ニーラの分はこうです。 ニーラは、今、東海岸のボストンにいるようです。あれから何年たったのかはわかりませんが、語っているのはあの時の思い出です。そうだ、「Honeycomb(ハニカム)」には取材に行きましたか?あ、でしたらぜひ行ってみてください。あのバーで先生は伝説的なライブをしたそうです。すごく盛り上がったって聞いてます。きっと、私達のアルバカーキ―の発表会くらいね!! アルバカーキ―の発表会の様子は、第6巻のお楽しみです。そうそう、4巻に登場したアントニオ君、やってきましたよ。5巻ではニーラとハリー、キャロルおばさん、アクセルおじさんの発表会の伴奏で演奏デビューするはずです。こちらもこうご期待ですね。じゃあね。

2022.03.27

コメント(0)

-

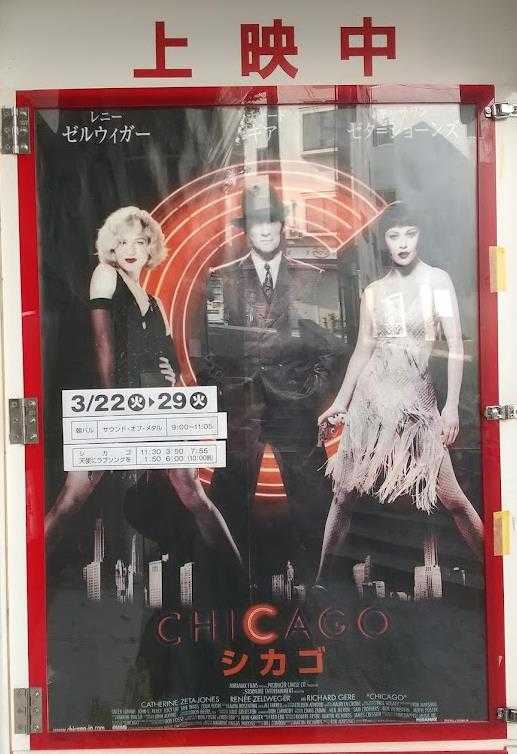

ロブ・マーシャル「シカゴ」パルシネマno42

ロブ・マーシャル「シカゴ」パルシネマ ここの所「ミュージカル映画」と聞くと気が騒ぎます。新開地のパルシネマで「シカゴ」と「天使にラブ・ソングを…」の2本立てがかかっているの見つけてさっそく出かけました。 パルシネマはコロナ騒ぎに負けず頑張っていらっしゃって、なかなか人気のある映画館です。プログラムも見落としていた最近の話題作と懐かしの名作の重ね方がお上手です。 最近、防災スプリンクラーの不備とかで消防局にいじめられているようですが、まあ、シマクマ君にとっては20代で映画を見始めた最初からある映画館ですから、何があろうと潰さないでいただきたいものです。 で、二本立ての映画でしたが、ロブ・マーシャル監督の「シカゴ」の方だけを見ました。最近見た「紳士は金髪がお好き」のマリリン・モンローのポジションがレニー・ゼルウィガーの演じるロキシー・ハート 、ジェーン・ラッセルのポジションがキャサリン・ゼタ=ジョーンズの演じるヴェルマ・ケリーでした。二つの映画の女性の組み合わせ方が、よく似ていると思いました。 映画の冒頭、金髪の美女をクローズアップして、カメラが瞳の奥まで迫っていくシーンが印象的でした。意識と現実の交互の映像化を暗示しているのでしょうね、うまいものです。 二人の美女と絡むのが弁護士のビリー・フリン(リチャード・ギア)と女性看守のママ・モートン(クイーン・ラティファ)です。なんで弁護士や看守が出てくるのかなというわけですが、美女二人が殺人罪で拘留中(笑)の方だからですね。 二人とも、れっきとした殺人の犯人ですが、金の亡者で口先三寸の辣腕弁護士ビリーの手によって、いかに無罪を勝ち取り、いかにキャバレーの女王として復活するかという、まあ、アホらしいお話ですが、最後の最後まで見せてくれました。 歌、ダンス、お色気、アホ・バカストーリーのドタバタ、どれも一流でした。顔を知っている役者といえばリチャード・ギアとハート嬢のバカ亭主役のジョン・C・ライリーくらいですし、流れてくる歌も全く知らない歌ばかりなのですが飽きません。主役のお二人とも初めてお出会いする女優さんでしたが、キャサリン・ゼタ=ジョーンズさんの「ギラギラ感がいいなあ」と思って調べてみると、映画は2002年のアカデミー賞の作品賞で、彼女は助演女優賞でした。納得ですね。ハリウッドって、こういう映画を作るのがホントにうまいですね。 全編飽きさせない監督ロブ・マーシャルに、まず、拍手!でした。レニー・ゼルウィガーのお色気、ゼタ=ジョーンズのギラギラ、リチャード・ギアのアホ演技もよかった、まとめて拍手!です。 筋立てと画面の切り替えが、いかにも舞台での演劇を連想させる気がして、ついでに調べてみるとボブ・フォッシーのブロードウェイ・ミュージカルの映画化でした。 ボブ・フォッシーといえば「キャバレー」、「オール・ザっと・ジャズ」ですが、ぼくにとっては「レイニー・ブルース」の監督です。シマクマ君はあのダスティン・ホフマンが好きなのです(笑)。監督 ロブ・マーシャル原作 ボブ・フォッシー フレッド・エッブ脚本 ビル・コンドン撮影 ディオン・ビーブ美術 ジョン・マイヤー衣装 コリーン・アトウッド編集 マーティン・ウォルシュ音楽 ダニー・エルフマン ジョン・カンダー振付 ロブ・マーシャルキャストレニー・ゼルウィガー(ロキシー・ハート)キャサリン・ゼタ=ジョーンズ(ヴェルマ・ケリー)リチャード・ギア(ビリー・フリン)クイーン・ラティファ(ママ・モートン)ジョン・C・ライリー(エイモス・ハート)ルーシー・リュー(キティー)クリスティーン・バランスキー(メアリー・サンシャイン)コルム・フィオール(マーティン・ハリソン)ドミニク・ウェスト(フレッド・ケイスリー)2002年・113分・アメリカ原題「Chicago」2022・03・24-no39・パルシネマno42

2022.03.25

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム(64)」(集英社)

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム(64)」(集英社) 3月のマンガ便に入っていました。「キングダム」(集英社)64巻です。「なあ、このまま秦の統一まで、まじめに書いていったら、もう十年ぐらいかかりそうやねんけど。」「どっかで端折るんちゃウか。いちいちマジメには無理やろ。」「今回は、まだ趙やろ?戦国の七雄ていうねんで、趙が滅んでも、まだ五つも残っとるやん。」「そうやな、趙にもまだ李牧がおるからなあ。あんな、今回はな、秦の政が6大将軍とか決めたやろ。その中の桓騎いう奴が奇策で趙を負かすねんけど、捕虜10万人を皆殺しにする話やねん。」 まあ、そんな会話があったような、なかったような。 今回の「キングダム」64巻は趙の領土、武城・平陽に攻め入った秦の中央軍を率いる桓騎将軍と、これを迎え撃たんとする趙の総大将扈輒(こちょう)将軍との戦いで始まります。 この裏表紙の方が扈輒(こちょう)さんです。顔にボタンみたいなものを埋め込んでいらっしゃいますが、何なのかよく分かりません。で、表紙の中央の方が桓騎さんですが、桓騎将軍の秦軍は苦戦に苦戦を重ねますが、本陣を孤立させ、おとりにするという奇策で、敵将扈輒を誘い出し、見事に逆転勝利します。ここまでが、本巻の最初の読みどころですが、そこからがメインでした。桓騎将軍による捕虜10万人に虐殺です。 これが武城・平陽の戦いの結末のページですが、秦軍六大将軍に選ばれたほどの大将軍による暴挙がなぜ行われたのか、その後、どのような決着を見たのか。そのあたりは本作をお読みになっていただくほかありません。 実は、この作品がよりどころにしているであろう、司馬遷の「史記」の中には「坑(穴)にす」とか「斬首」という言葉は結構、頻繁に出てきます。「焚書坑儒」という言葉がありますが、坑儒とは儒者を生き埋めにすることですね。ただ、多くても何百人単位の出来事なのですが、今回は10万ですから、桁が違います。 後の将軍李信である「信」少年と、後の始皇帝である「政」少年のビルドゥングスの物語である「キングダム」ですが、この事件に「政」少年、この時点では、すでに秦王嬴政(えいせい)がどう対処するのか、あるいは、作者の原さんがどう対処させるのか、そこが本巻の読みどころでした。まあ、読んでみてください。なかなか読みごたえがあると思いましたよ。 さて、いよいよ、次巻は趙の名将李牧の再登場なのでしょうかね。待ち遠しいことですね。

2022.03.24

コメント(0)

-

クリストス・ニク「林檎とポラロイド」シネ・リーブル神戸no146

クリストス・ニク「林檎とポラロイド」シネ・リーブル神戸 ギリシャの新人監督だそうです。予告編を見ていると、なんだか気難しそうな男が子供用の自転車に乗って、自分でポラロイド写真を撮っているシーンが気を引きました。見たのはクリストス・ニク「林檎とポラロイド」でした。 ラジオからでしょうか、スカボロー・フェアがかかっていて、なんだか散らかった、暗い部屋に座っていると思っていた男(アリス・セルベタリス)が頭をゴンゴン壁だか柱だかにぶつけていました。それが映画の始まりでした。 後から考えると、最初のこのシーンがどこなのか、何をしているのかが謎というか、ポイントだったようです。 で、男がそのアパートから出て来て街に出て花を買ったような記憶があるのですが、勘違いかもしれません。シーンが変わって「この光の加減は何だ?」 と思っていると夜のバスの車内からの町の風景でした。 男はバスの中で眠り込んだまま、終着駅まで乗ってきて、運転手さんに誰何され、身分証も持たず、名前も分からない、で、記憶喪失騒ぎが始まります。 病院に収容された男は、あれこれ調べられますが、最近よくあるらしい記憶障害で、記憶の回復の可能性を否定され、「あたらしい人格」のためのプログラム が始まります。 医者に指示された行動を体験し、ポラロイドで写真を撮るというものです。気になっていた子供用の自転車に乗るのは、このプログラムの進行上での出来事でした。意識下にある記憶と身体的な記憶、近過去の記憶と、昔の幼児的な記憶という、それぞれ二項対立的な二通りの視点から描こうとしているプロットでしょうが、記憶をそのように解析するのは、ちょっと通俗かもしれません。 一方で、面白いのは、医者に指示された行動以外で、この男が自分からする行動は林檎を食べることでした。「おふくろの味」という言葉を持ち出すまでもなく、「味覚」や「味わい」は身体記憶の最たるものといっていいと思いますが、そう考えれば、この男は、病院に収容された最初から「記憶」を失ってなどいない、あるいは、記憶に支えられた「アイデンティティー」を失ってなどいなかったのではないかと疑うこともできます。まあ、失っていたにせよ、自ら閉ざしていたにせよ、カギになるのは林檎でした。いつも林檎を買う八百屋のオヤジの「林檎には記憶を助ける作用もある。」という言葉を聴いて、男が林檎を買うのはやめて、オレンジを買うのはなぜかということです。 ここから、男が失った、あるいは、封印した「記憶」とはなにか、ということが見ているシマクマくんの中で沸き起こって来たというわけです。 映画は「あたらしい人格」のためのプログラムに沿って行動する男を追って展開します。酒場での遊興、女との出会い、自動車事故、終末期の病人との出会いと死の看取り。そして葬儀への参列です。 男が最初のシーンの部屋に戻ってきて映画は終わりますが、部屋に残されていたのは腐りかけの林檎が盛られた果物皿でした。 その林檎の中から、何とか食べられる破片を切り取って口にした男の中に、どんな味が広がっていったのでしょう。 最後まで、ほとんどしゃべらない男を演じ、心中に深々と広がる寂寥と孤独を表現してみせてくれたアリス・セルベタリスに拍手!でした。 まあ、勝手な思い込みかもしれませんが(笑)、「あたらしい人格」のためのプログラムなどという、映画的といえば映画的なのですが、考えてみればインチキ臭い話に引き込みながら、実に巧妙に一人の男の記憶を暗示して見せた監督クリストス・ニクの、新人とは思えない手管にも拍手!でした。 挿入される音楽やダンス。八百屋の店先や、それぞれの部屋の光のトーン。医者たちの芝居がかった演技と主人公の無表情。それぞれが実に入念に演出された作品だと思いました。 主人公に子供用の自転車を操らせるアンバランスなシーンなんて、筋運びとしては実に考えられたシーンだと思うのですが、なんともシャレていました。 この監督が、今後、どんな作品を撮るのかチョット楽しみですね。監督 クリストス・ニク脚本 クリストス・ニク スタブロス・ラプティス撮影 バルトシュ・シュフィニャルスキ編集 ヨルゴス・ザフィリス音楽 ザ・ボーイキャストアリス・セルベタリスソフィア・ゲオルゴバシリアナ・カレジドゥアルジョリス・バキルティス2020年・90分・G・ギリシャ・ポーランド・スロベニア合作原題「Mila」2022・03・23-no38・シネ・リーブル神戸

2022.03.23

コメント(0)

-

マリヤム・モガッダム ベタシュ・サナイハ共同監督「白い牛のバラッド」シネ・リーブル神戸no145

マリヤム・モガッダム 、ベタシュ・サナイハ「白い牛のバラッド」シネ・リーブル神戸 不思議な白い広場の真ん中に白い牛がします。正面には窓が横並びにあって、白い壁の建物の上に見えるのは鉄条網のようです。右と左の壁に沿って黒衣の人間が並んでいます。刑務所の中庭でしょうか。音はしません。 映画の中で、このシーンがフラッシュバックのように、何度か映し出されます。この映画を見終えて、記憶に浮かんでくるのは、まず、そのシーンでした。 主人公はテヘランの牛乳工場に勤めるシングル・マザーで名前はミナです。夫ババクは殺人罪で逮捕され、1年ほど前に死刑でなくなっているようです。遺影だけの登場です。今、彼女がともに暮らしているのは小学生の娘でビタちゃんです。聴覚障害なのでしょうか、彼女は手話で話しかけてくるのですが、最近「コーダ」という映画を見たばかりのシマクマ君は、妙に親近感を感じました。 この母と子が二人で、バス停だかのベンチに並んで座っている姿が、記憶に残った二つ目のシーンです。何気ないのですが、胸打たれるシーンでした。 ある日、裁判所に呼び出されたミナに、夫の死刑が冤罪で誤審の結果であったことが告げられます。そこからがこの映画のストーリーなわけですが、あまりに無理やりな筋運びについていけませんでした。 誤審の判決を下した判事レザが「身分」を隠してミナの元を訪れます。 「夫、バハクからの借金を返す」 偽りの理由を口にして、金を渡します。彼には悪意はありません。そのうえで住むところに困っていたミナ親子に住居を提供するなど、次々と親切の限りを尽くします。 シマクマ君としては裁判官であるレザのこの心情は理解の範疇内ですが、行動は理解できません。我々の社会のシステム運用上の常識から考えてあり得ませんね。判事として判決を下した責任性は彼一人が負うべきものではないし、負うこともできません。ここに、この映画の「なんだかなあ?」があったように思います。 一方、夫の冤罪での死を知った絶望と怒りの最中、職場の人員削減で失職したミナは、賠償金を当てにしてたかり始める夫の母や兄弟からのがれ、レザの親切にすがるのですが、彼女が心の中で求めていることは裁判で死刑判決を下した判事の謝罪でした。 やがて、ミナが恋するようになり、ビダちゃんもなついていく身分不詳の親切な男は、夫の裁判の判事であったという話なのです。 映画のサスペンスは「すべてを知っている男」と「何も知らない女」のあいだの「齟齬」、あるいは「行き違い」がいつ暴露されるのかというところにあるわけですが、設定そのものにリアリティがありませんから、見ているシマクマ君はついていけません。 で、男と女が破局をむかえた、そのあとのラストに母と子二人のバス停のシーンが映し出されます。話の筋はハチャメチャだと思うのですが、このシーンの迫力は半端ではありませんでした。 まあ、そういうシーンに対する好みもあるのですが、この映画には彼女たち母と子を追いつめてゆく社会の制度や風習に対する抗いのようなのもずっと流れていて、社会の圧力の中に座る二人のさびしい姿を映し出しているところは、やはり一見に値すると思いました。 その抗いは、この映画ではイランという社会を背景に描かれていますが、わたしたちの社会にも通用する普遍性を感じさせるものでした。 哀しい母と子を演じたマリヤム・モガッダム(ミナ)さんとアヴィン・プルラウフィ(ビタ娘)さんに拍手!でした。 刑務所の広場(?)の白い牛は、ミナの頭の中の光景だと思いましたが、あの牛が、果たして夫の象徴なのかどうか、そのあたりがなかなか後に残るところだと思いました。 監督で主演のマリヤム・モガッダムは、自らの父を死刑で失った女性で、母の名前がミナだったそうです。そのあたりも意味深ですね。監督 マリヤム・モガッダム ベタシュ・サナイハ脚本 マリヤム・モガッダム ベタシュ・サナイハ撮影 アミン・ジャファリキャストマリヤム・モガッダム(ミナ)アヴィン・プルラウフィ(ビタ娘)アリレザ・サニファル(レザ)プーリア・ラヒミサム(義弟)2020年・105分・G・イラン・フランス合作原題「Ghasideyeh gave sefid」2022・02・28-no24・シネ・リーブル神戸no145

2022.03.22

コメント(0)

-

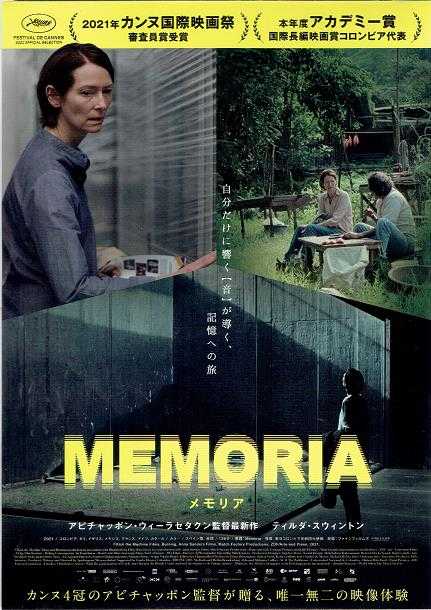

アピチャッポン・ウィーラセタクン「メモリア」シネ・リーブル神戸no144

アピチャッポン・ウィーラセタクン「メモリア」シネ・リーブル神戸 予告編の、妙に抽象的な映像と、男性なのか女性名なのかよく分からない背の高い登場人物が気になって、どうしようかと悩んだ末に、最終日ということにうながされてやってきました。 見たのはアピチャッポン・ウィーラセタクンという監督の「メモリア」という作品です。監督はタイの人らしいですが、映画の舞台は南米のコロンビアだそうです。背の高い人はティルダ・スウィントンという女優さんでした。 暗い部屋に誰かいるようで、大きな物音がして、ベッドにいたらしい人が動き始めますが、その部屋でなにが起きているのか意味不明でした。 部屋にいたのはジェシカ(ティルダ・スウィントン)という女性で、その時に彼女が聞いた「音」について調べ始めます。まあ、そういう展開の映画でしたが、その音が、どうも、彼女にだけ聴こえていることが徐々にわかり始めたあたりから、ただ、ただ、ぼんやり見続けた作品でした。 考古学者アニエス(ジャンヌ・バリバール)が解説する発掘された古代の頭蓋骨のシーンとか、実在したのかしなかったのかぼくにはよくわからなかった音響技師(フアン・パブロ・ウレゴ)による音の再現シーンとか、ジェシカが錯綜する光を映し出している壁の前で立ち止まるシーンとか、ボンヤリとながら印象に残ったシーンもあるのですが、それらが何をあらわしているのかが浮かんでこないのですからしようがありません。 とどのつまりは、ジェシカが想起する記憶、あるいは脳内の意識が、個を越えて、時間を越えて、宇宙的な広がりの中の断片であるかのようなシーンになるのですが、ぼくの中で、動くものはありませんでした。 脳内で、その人独自の「音」を聴くということは、現実にあることのようですが、その現象に対して、ある種の共有感、リアル感が、全く湧いてこなかったぼくのような人間には、この映画は、単に意味不明としか言いようがないのでしょうね。チラシには「圧倒的」な「音」というキャッチ・コピーの文句がありますが、シマクマ君には、なにが、どう、「圧倒的」だったのかがよく分かりませんでした。 異様に眠い映画でしたが、眠り込むこともなく見続けました。で、最後に宇宙船のようなものが飛び去ったシーンには、マジ、のけぞってしまいました。「どうしてこうなるのだ!?」 入場に際していただいたはがきです。困ったことに、この写真を見直しても、シマクマ君の頭の中に浮かんでくるのは「ボンヤリ」と意味をなさない困惑です。 いやはや、何とも言えない映画体験でした。寝こんでてしまわずに最後まで見たシマクマ君に拍手!でした(笑)。監督・脚本 アピチャッポン・ウィーラセタクン撮影 サヨムプー・ムックディープロムキャストティルダ・スウィントン(ジェシカ 頭の中で音がする人)エルキン・ディアス(記憶を所有する謎の男)ジャンヌ・バリバール(考古学者アニエス)フアン・パブロ・ウレゴ(謎の音響技師)2021年・136分・G・コロンビア・タイ・イギリス・メキシコ・フランス・ドイツ・カタール合作原題「Memoria」2022・03・17-no36・シネリーブル神戸no144

2022.03.21

コメント(0)

-

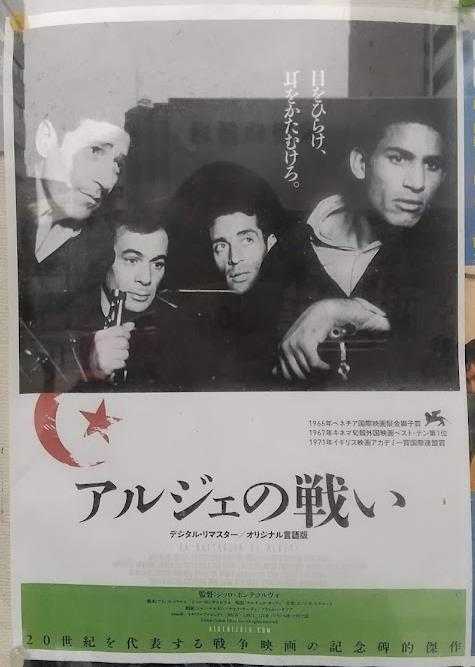

ジッロ・ポンテコルボ「アルジェの戦い」シネマ神戸no5

ジッロ・ポンテコルボ「アルジェの戦い」シネマ神戸 ここのところの、あたたかい好天続きに気をよくしていましたが、今日はうって変わって朝から雨です。こういう日は活動力ゼロになるシマクマ君ですが、今日はCinemaKOBEの「アルジェの戦い」の最終日です。監督はジッロ・ポンテコルボ、確かイタリアの人です。億劫を奮い立たせて出かけました。 来た甲斐がありました。最高!でした。街の寒さを忘れる興奮でした。 1966年の映画で、その年のベネチア映画祭で金獅子賞の作品です。テレビの洋画劇場でも放映されたことがあるらしいので、案外知られているかもしれない作品すが、ぼくには50年前に、どこかの団体の自主上映で見た記憶だけがありました。 ストーリーも映像も記憶にありませんが、ドキュメンタリー映画だと思い込んでいました。実際の映画は、たしかにドキュメンタリーのタッチではありますがドラマでした。 フランスの植民地だったアルジェリアの独立闘争を描いていた作品で、舞台はアルジェリアの港町カスバです。 民族解放戦線(アラビア語:جبهة التحرير الوطني、フランス語:Front de Libération Nationale)FLNの銃や爆弾によるテロ、フランスの警察、軍による取り締まり、拷問、ギロチンによる死刑のシーン、フランス系住民によるアラブ系住民に対する蔑視、差別、迷路のように入り組んだカスバ街とそこで暮らす民衆の姿、それぞれを描いたシーンは「ドラマ」であることを忘れさせる迫力でした。ドキュメンタリーだと誤って記憶していた自分に納得しました。 映画は民族解放戦線の幹部であった4人の男の死を描いていていて、写真は、中でも武闘派の一人ですが、印象に残ったのは画面に登場するアルジェリアの民衆、フランス系の市民たちの「眼」でした。テロを組織し実行する主人公たちや、それを鎮圧するフランス軍の指導者たちの表情は、いってしまえば演劇的ですが、その他大勢の人たちの表情は、それぞれ「恐れ」、「いらだち」、「怒り」、「哀しみ」のどれなのかを確言することはできません。そういう「目」だとしか言いようのない表情で、映画が描く出来事を支えていました。 この映画から10年あまり後にエドワード・サイードが「オリエンタリズム」(平凡社ライブラリー)で批判したヨーロッパの視線が、この作品では如実に描かれているのを感じました。 金獅子賞を取ったベネチア映画祭でフランソワ・トリュフォー以外のフランス系の人たちが「反フランス」映画だとして、全員退席したというエピソードがあるそうですが、シーンに映し出される表情が「植民地主義」の正当性を完膚なきまでに批判していることは明らかで、フランス系の人びとにとっていたたまれなくなる作品だったでしょうね。 それにしても、今どき、この映画を上映してくれたCinemaKOBEに拍手!です。この映画館は、こういう珍しい作品をやってくれるのですが、館内に「喫煙室」があるというのも今どき珍しい映画館です。がんばって続けてほしいですね。 そういえば、帰り道で思い出しました。この映画のラストシーンは1962年のアルジェリア民主共和国の独立の様子ですが、それを承認したド・ゴール大統領に対するフランスの右派による暗殺計画については「ジャッカルの日」(角川文庫)というフレデリック・ファーサイスの傑作小説と、それを映画化したフレッド・ジンネマンの同名の名作がありましたね。 「民族自決」と「反コロニアリズム」、「ポストコロニアリズム」は20世紀後半の常識になりましたが、「覇権主義」、「帝国主義」は本当に顧みられたのでしょうか。 まあ、「コロナ騒ぎ」に加えて、新たな戦争まで始まりました。国家や民族に関してインチキ臭い物言いが横行していますが、映画が見せてくれた視線を忘れたくないですね。 それにしても、シマクマ君はこういう映画が好きですねえ。20代のころからそれは変わらないようです(笑)。監督 ジッロ・ポンテコルボ製作 アントニオ・ムース ヤセフ・サーディ脚本 ジッロ・ポンテコルボ フランコ・ソリナス撮影 マルチェロ・ガッティ美術 セルジオ・カネバリ編集 マリオ・セランドレイ マリオ・モッラ音楽 エンニオ・モリコーネ ジッロ・ポンテコルボキャストジャン・マルタンヤセフ・サーディブラヒム・ハギアグトマソ・ネリファウジア・エル・カデルミシェル・ケルパシュ1966年・121分・イタリア・アルジェリア合作原題「La Battaglia Di Algeri」配給:コピアポア・フィルム日本初公開:1967年2月25日2022・03・18-no37・シネマ神戸no5

2022.03.20

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年3月17日「白木蓮の花盛りです!」元町あたり

「白木蓮の花盛りです!」 徘徊日記 2022年3月17日 元町あたり 久しぶりにJR元町駅の東口を南に出て「ほーっ」と溜め息をついて立ち止まりました。白木蓮の花が満開でした。 久しぶりといっても、つい二日ほど前にこの道を三宮に向けて歩いたはずなのですが気づきませんでした。ここの所、好天が続いて20度を超える勢いで気温も上がって来たからでしょう。一気に満開でした。 横断歩道の向こうでも咲いています。駅の前の植え込みの木と同じ花なのですが、田舎の山で見る辛夷の咲き方そっくりです。ここの街路樹を見るたびに悩みますが、辛夷の台木に白木蓮を接木したとかいう話も聞いたことがあります。 どっちにしても、見分ける眼力はないので(笑)、白木蓮ということにしておきます。 一貫楼の手前の歩道です。ちょっと歩道を渡って近くに行ってみます。 近くから見上げると天気も良いので壮観です。「こんなに咲いて大丈夫なのかな?!」と思うほどの咲きぶりです。向こうに見えているのは大丸デパートですが、そちらのほうでも咲いているようです。 もう一度、鯉川筋を西に道を渡り直して、これはユニクロの前の辛夷です。どの木も満開になっています。 元町商店街の東の入り口です。光の加減で、その時感じたほど面白いコントラストになっていないのが残念です。実はカメラの角度を下げると結構な人の波で、うれしがって写真を撮って立ち止まっているのが、ちょっと邪魔かなと思うほどの人出でした。 この写真は最近人が戻ってきている南京町の東の入り口です。この辺りにも咲いていましたが、まだ若木でした。 で、もう一度鯉川筋を東に渡り直して、007の自動車会社のショー・ウィンドーの前に咲いている花を南から撮りました。ショー・ウィンドーの中のアストンマーティンも撮りたかったのですがガラスが反射してうまく撮れませんでした(笑)。大丸の少し南の歩道の花です。 いやー、それにしても、少々興奮してしまいました。こんなに急激に咲くものなのですね。この辺りには、もう少しするとイペという、南米だったかが原産の黄色い花が咲く木もあります。 いよいよ、目が離せない季節がやってきましたね。次はサクラです。ボタン押してね!

2022.03.19

コメント(0)

-

徘徊 2022年3月16日「今年最初のサクラです!」太山寺あたり

「今年最初のサクラです!」徘徊 2022年3月16日 太山寺あたり 団地のバス停の公孫樹の木です。今日は2022年の3月16日水曜日です。昨年の秋から始まった、もと同僚のF先生とのデートの日です。月に一度、水曜日に逢います。本当は先週の予定でしたが、シマクマ君が鼻水を垂らしていたので、1週間順延でした。 快晴でした。ジャンパーの下に着こんでいたセーターをやめました。お車で迎えていただけるの、ウロウロ徘徊ではありません。 やって来たのは西区の太山寺にある「太山寺珈琲焙煎室」という喫茶店(?)です。屋外にテーブルがあって、そこでコーヒーをいただきます。 庭にしつらえられたテーブルと椅子のセットがいくつかあって、そこに座って気づきました。目の前の樹木に花が咲き始めています。ボンヤリ見ているとF先生が言いました。「あれ?これ、サクラちやうの?」「えっ?花は、ちょっと梅みたいやけど、木肌はサクラやね。」「サクラやで、これは。今年、最初やなあ。」「ちょっと聞いてきてみるわ。」 最近、そういうことに何の抵抗もなくなったシマクマ君が、建物に戻って、売り場のカウンターのおねーさんに訊きにいきました。「つかぬことを、伺いますが、お庭の花はサクラですか?」 すると、後ろのマスター風の男性が答えてくれました。「はい、そうです。サクラです。サクランボのなるサクラですよ。」「ふーん、サクランボのサクラですか?」「はい。サクランボのサクラです。」 これがサクランボのサクラです。F先生もシマクマ君も、今年の初サクラでした。 庭の周りを見回すと水仙も咲いていました。 花全体が黄色いこの種類が「ラッパ水仙」というのでしょうか。案外見かけません。いつだったか案内した須賀敦子さんの「遠い朝の本たち」(ちくま文庫)に出てくる「ダフォディルがきんいろにはためいて・・・」という文章のダフォディルというのはこれのことかなとふと思いました。 コーヒーがおいしいのは言うまでもありません。野外なので「サンミツ」とかの心配がありません。調子に乗ったシマクマ君はしゃべりっぱなしで、F先生はニコニコ聞き役です。 温かくくて、のんびりした春の昼下がりでした。ボタン押してね!

2022.03.18

コメント(0)

-

週刊 読書案内 吉野実「『廃炉』という幻想」」(光文社新書)

吉野実「『廃炉』という幻想」」(光文社新書) ひさしぶりに「1F」、東京電力福島第一原子力発電所の現状をルポしている新書を読みました。吉野実「『廃炉』という幻想」」(光文社新書)です。図書館の新刊の棚で見つけました。誤解を恐れずに言えば、ただただ、「うんざりする」気持ちをなだめるのが難しい読書でした。 著者の吉野実さんは、事故以来「F1」を密着取材してきたテレビ関係の取材記者のようです。自らの立場ついて「はじめに」でこんなふうに述べておられます。 10年間、一貫して1F事故の終息を見て来た事実と同様に、強調しておきたいことがもう一つある。それは、筆者が原発の推進側にも、反対の立場の人びとにも、決して与しないということだ。 たしかに地球温暖化は加速していて、2050年のカーボンニュートラル=温室効果ガス排出ゼロを実現するには、化石燃料から脱却しなければならない。しかし、今はまだ安定電源とは言い難い再生可能エネルギーだけでは我が国の電力は賄いきれず、よほどの革新的イノベーションでも起きない限り、一定数の原発は維持せざるを得ないと筆者は考えている。 だが、一朝、苛酷事故=シビアアクシデントとなれば事態は深刻である。1F事故を見ても、地域が丸ごと住めなくなり、住民の避難は長期に及ぶ。この事故でも、多くの方が避難の途中、あるいは避難先で亡くなった。長期避難による身体的・精神的ストレスとの因果関係が指摘されている。収束のために使われる費用も巨額である。しかも万が一、1Fで次の事故が起きた場合、被害はさらに大きくならないとは誰にも保証できない。 1F事故を教訓として作られた新規制基準は厳格だ。しかし、原子力規制委員会自身が認めているように「事故はいつも想定外」である。どんな対策をしたとしても、事故が起きるリスクは決して「ゼロ」にはならない。 以上のことを踏まえると、十分な情報開示と、冷静な議論が必要なことは誰にでもわかる。しかし、筆者には、原発の「推進」派と「反対」派の双方が、冷静な議論を行っているようにはどうしても見えない。政治スローガン化され、お互いに批判を繰り返している例も少なくない。筆者自身、原発の「推進」と「反対」を天秤にかけ、どちらが国民の利益、最大多数の最大幸福につながるか、確信は持てずにいる。10年取材しても結論は出ていない。(P6~P7) ここまで読んで、つづきを読むことにしました。ぼく自身は1Fの事故以前から原発には「反対」でしたし、今も、その考えは変わりません。思えば、1970年、高校1年生のときに、但馬の香住あたりに原発建設の話があって、文化祭のクラス展示の準備で地元の人の話を聞いて以来、なんとなく「原発はやばいな」と感じたのが始まりでした。苛酷事故があったら?地震や津波が来たら?放射能が漏れたら? 当時、香住の地元の人が口にしていた不安が、福島のF1ではすべて起こったわけです。事故発生当時、あれこれの報告レポートを読みましたが、「想定外」という決まり文句だけが記憶に残り、ぼくのような遠くの人間にはなにがないやらわからないまま10年以上たちました。 「はじめに」で自らの立ち位置を正直に述べておられる吉野実という人のこのレポートは「デブリ処理の可能性」、「汚染水の海洋投棄の内情」、「地元の人たちに対する広報の実情」などについて、以下の目次に従って述べられています。第1章 廃炉の「現実」第2章 先送りされた「処理水」問題第3章 廃炉30~40年は「イメージ戦略」第4章 1Fは「新たな地震・津波」に耐えられるか第5章 致命的な「核物質セキュリティ違反」第6章 破綻した「賠償スキーム」第7章 指定廃棄物という「落とし子」終章 「真実の開示」と議論が必要だ 読み終えたぼくなりにまとめれば「F1廃炉計画の不可能性」が、まず実情であること。「汚染水の海洋投棄」は汚染を広げる恐れは少ないにしても、汚染水の洗浄によって発生する新たな汚染ゴミの処理問題は先送りされていること。何よりも経産省を通じて莫大な額の税金が投入されていることが、東京電力という看板によって、あたかも目隠しされているのが現状であるのではないかということが衝撃的でした。 事故の責任主体は「東京電力」ではなく、「何億円単位」ではなく「何兆円単位」の税金がすでに投入されており、今後も投入され続けざるをえないという現状においては「一人一人の国民」だということですが、その事実について、金を払っている国民には気づかせないためのイメージ操作がなされているのではないかということを感じました。 本書は、原発事故に関わる新しい用語の解説や、現場の経緯がかなりたくさんの図版、表によって丁寧に報告されているのも特徴です。 読んでいて「うんざり」する事実の連続ですが、ぼくのような素人が、今現在の「F!」、「原発事故」を考え始めるための基本文献だと思いました。 最終章で被災地の人たちの復興の努力を紹介しながら、「情報」の正直な「開示」をうったえておられることに胸打たれました。報道の客観性の大切さと、それを支えるのが取材記者自身やメディアのモラルであることを気づかせてくれる本でした。好著だと思いました。

2022.03.17

コメント(0)

-

徘徊2022年3月5日「敏馬神社ってなんて読むの?」灘区 岩屋あたり

「敏馬神社ってなんて読むの?」徘徊2022年3月5日灘区 岩屋あたり 今日は二人徘徊です。久しぶりにイカナゴを炊いたので、この近所に住んでいるヤサイクンの家におすそ分けしようとチッチキ夫人とやってきました。 JRの摩耶駅から、少し南に下って阪神電車沿いに歩きました。 夕日に向かって走る阪神電車です。 上り電車も通り過ぎて、踏切を渡るとヤサイクンのお家はすぐそこです。お土産を渡して、岩屋中町あたりをウロウロ歩いていると神社がありました。 石碑に「式内社 敏馬神社」と書いてあります。さて、なんと読むのでしょう。 石碑があったのは西側の脇道でした。そこから境内に入ってみると、あちらこちらに立て札があります。チッチキ夫人は、木製の立て札に引き寄せられていきますが、我関せずのシマクマ君は狛犬さんに引き寄せられていきます。 こちらが「阿」さんです。 で、こちらが「吽」さんです。なかなか渋いですね。本殿はこんな感じです。 戦災で焼失したらしくて、社殿は新しいのですが、ガラガラの鈴もちゃんとついています。小じんまりしていて好感が持てます(笑)と調子に乗っているとチッチキ夫人が声をかけてきました。 「あのね、みぬめっていうらしいわよ。ここに書いてある。」「そうなん、なんでみぬめとか読めるのかなあ?」「なんか、由緒正しいみたいよ。」 こちらがチッチキ夫人が読んでいた立て札です。読みでがありそうですが、シマクマ君は素通り。隣にもこんな立て札がたくさんありました。 これは藤原定家の歌のようですが、「見ぬ目」が「敏馬」と掛けられているのでしょうね。で、やっぱり、「敏馬」ってなに、なわけです。帰ってウキとか調べると出てました。「敏馬」=「美奴売・三犬女」=「弥都波能売神(ミヅハノメ)」というわけで、女性の水神さんの名前らしいのです。 で、この神社には、実際に三犬女(みぬめ)清水と呼ばれる井戸があって、それが有名なんだそうですが、震災で水が枯れたそうです。 もっとも、今回のうかつコンビはその井戸にも気づかないままで、本殿にお参りして帰ってきてしまったわけで、ホント、しようがないですね。 国道2号線のほうから見ると石段になっています。石段のわきに梅が咲いていました。 上から見るとこんな感じです。 で、帰ってきて調べてわかったことがもう一つあります。この神社の南には国道2号線だと思いますが、結構広い道路でがあります。で、ここは「花嫁通行禁止」らしいのです。なんかわけのわからないことをいってますが、この神社は、上でも言いましたが「水」に縁のある女神さんなわけで、「嫉妬」パワー=「縁切り」パワーがご利益なんだそうです。 今、ふと、思いました。あの時シマクマ君が、さっさと石段を下りて、梅の木などに気を取られている間、本殿でまじめに礼拝していたチッチキ夫人はなにを願っていたのでしょうね・・・(笑)。 それにしても、面白い縁起の神社ですね。また行って、今度は井戸を覗いて来ようと思いました。じゃあ、今回はこれで。ボタン押してね!

2022.03.16

コメント(0)

-

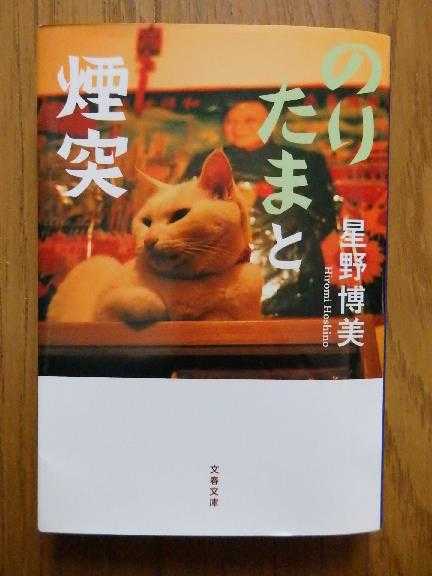

週刊 読書案内 星野博美『のりたまと煙突』 (文春文庫)

100days100bookcovers no68 68日目 星野博美『のりたまと煙突』 (文春文庫) SODEOKAさんが選んだ『USムービー・ホットサンド 2010年代アメリカ映画ガイド』からどう引き継ぐかに関して、今回はなかなか決まらなかった。 まずは、素直に映画関連を思いつくままに何冊かピックアップしていくらかぱらぱらと読んでみた。程度の差はあれど、どれもおもしろい。そういう意味ではどれを選んでもよかったのだが、実際に各々について何が書けるかということになると、いささか心もとなくなる。 私が「おもしろい」と感じたのが、主にそこで採り上げられた各々の「映画」の分析や解釈あるいは感想であり、「書く」とするとそれを紹介することになるわけだが、その映画自体が映像を旨としたものだけに、伝え方が難しい。そもそも私が観ていない映画も含まれていた。 ということで、そちらは断念。選んだ1冊は、実際はほとんどつながっていないので、その点はご勘弁を願うことになるのであるが。 星野博美『のりたまと煙突』文春文庫 親本は2006年、文庫が2009年に出たエッセイ集。 映画関係以外では「ホットサンド」から「食」関連を考えたのだが、そういう意味では、唯一「のりたま」だけが掠っているにすぎない。 ただ、ここで「のりたま」は、著者の実家にいた「兄妹猫」のことなのだが、その命名の理由が、「たまは、白地に黄色い模様がまるで卵のようだったので『たま』、のりは、そこに黒をプラスした三毛猫模様だったので『のり』と命名した。白いごはんの上にふりかけられた『のりたま』のように、いつまでも仲良く離れず暮らしてほしい、という願いをこめた名前だった。もともとふりかけの『のりたま』が好きだったからのりたまという名前を付けた」 ということなので、お許し願うことにする。 とりあえず、最近読んだ中で印象度はかなり高い。 星野博美は、写真家/作家で、写真集、ノンフィクションやエッセイの著作も数多い。もとは写真家の橋口譲二のアシスタントだったという。 20世紀の終わりに数年間香港で暮らしていた経験をまとめた『転がる香港に苔は生えない』では大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。 著者を知ったのは、たぶんこの2、3年のうちで、きっかけは例によって忘却の彼方だが、どこかで文章に接する機会があったのだろう、その文体に惹かれるものがあっていつか読んでみようと思っていたところ、運良くブックオフの110円棚で本作を発見、入手。一読、期待を超える感を覚える。 現時点で読んだのは、その後手に入れた『島へ免許を取りに行く』(集英社文庫。長編エッセイ。こちらもおもしろい。解説は高橋源一郎)と併せて2冊だが、今回は印象度で勝るこちらを取り上げる。 365ページの厚めの文庫本編は、都合12の章に分かれていて、それぞれの植物の名前がついている。 「第一章 木春菊(マーガレット)」「第7章 彼岸花」「第十一章 雪柳」とか。なかなか風情がある。 一編は長くても10ページほどで、さほど癖のない文体なので読みやすい。猫のこと(本編の前に「しろ一族」と命名された「本書に登場する猫の系図」が掲載されている)、著者の体験、家族や友人関係、近隣の知人の話が中心だが、「ノンフィクション」に近い読み物もある。 まず冒頭の一編「人が暮らす場所」からいい。著者は東京生まれだそうで、その著者の祖父が千葉から東京に移り住んできたところから始まる短い文章だが、土地と歴史と人の暮らしの偶然の邂逅が感じられて読ませる。 たぶんこれでああ、この人は「信用」できそうだと思ったはず。 さらに「名前」で、猫未経験で猫嫌いだった20代の著者が、越してきたアパートで最終的に猫に「籠絡」されるまでが描かれる。この後、猫については楽しいことも悲しいことも含めて所々で登場する。ただ、おそらく私が好感をもった要因は随所で読み取れる著者の内省的なところだ。 たとえば、「割れたグラス」。 カフェで遭遇したバイトの女子高生風のウェイトレスがそそっかしいミスを繰り返すのを見咎めて著者は、彼女のせいで自分のグラスが割れたことに抗議する。せっかくの日曜日、友人とランチを摂っていたのに、あまりいい気がしない。ちょっと腹を立てる。数日後、近所のファミレスでのこと、この店で時折見る男性客が追加で「白玉あずき」を注文する。ウェイトレスが運んできたときに、スプーンが「白玉あずき」に落下し、グラスが割れる。慌てるウェイトレス。男性は「俺の人生、今日で終わっちゃったりして」とつぶやく。ウェイトレスのひきつりかけていた表情はみるみる明るくなり、「そんなことありませんよ。明日もまた来てくださいね」と言う。その情景を見て著者もほほえむ。そしてカフェでの一件を思い出す。 まったく同じことが目の前で起きた時、私はわけもなく腹を立てて相手の非を責め、彼は相手を救った。その一瞬の反応に、彼と私の人生が凝縮されていた。落ち込んだ。どうしようもなく、落ち込んだ。 最後の一文がどれほど本気なのか測りかねるところもあるが、これでこの一遍が終わるところを考えると本気だろう。ちょっと大げさに思う向きもあるやもしれないが、気持ちはわかる。 あるいは、「ディープ・インパクト」。 一か月のインド旅行から帰ったばかり著者は、旅の記憶をついつい追体験しようとして日本での日常が戻らない。こうした旅の「余韻」は年々長くなる。香港に住み、久しぶりに日本に帰ったときに感じた、情報の多さに対する驚きと「うるさい」という不快感を思い出す。実際は、香港のほうがずっと騒音に満ち、日本はそうではない。要は、日本では「理解」できる情報が外国より圧倒的に多いということだ。当時のインドは様々な問題を抱えていた。国境地域のカシミールではインドとパキスタンが緊迫した状況にあり、アヨーディアでのムスリムとヒンドゥーの対立激化に端を発してインド全土で400人超の死者も出た。しかし一旅行者の著者にとっては「ひとごと」だった。そのため、「旅の間じゅう私は終始上機嫌で、比較的ハッピーだった。」そして母国に戻り、情報の洪水にさらされただけで「不機嫌になり、ハッピーでなくなった」。ではどうすればいいのか。 極論を言ってしまえば、情報によって憂鬱になる人間がハッピーでいたいと思うなら、旅をし続けるしかないのかもしれない。 でもそんなハッピーに、どれほどの意味があるのだろう?私は自分の場所でハッピーになりたい。どうしたらそうなれるのか、庭で日向ぼっこをしながら今日も考えている。 さらに「中央線ののろい」。 約束の時間に寝坊して遅刻した著者は、自転車に乗って最寄り駅の三鷹駅まで疾走し、ホームに駆け下りたところでアナウンスを聞く。「阿佐ヶ谷駅で人身事故が発生し、運転再開に見込みはついていない」。これは私(KOBAYASI)も武蔵小金井と国立で併せて20年ほど中央線の駅を最寄り駅として利用していたからよくわかる。しかも、著者の場合、その一週間で3度中央線に乗り、3度人身事故で止まるという憂き目にあっている。舌打ちをしながら、総武線ホームに移動し、発車予定時刻を延長して停車している東西線に乗り込む。そこで、どういうルートで行けば、早くしかも安価に到着できるかを考える。もちろん今のようにスマートフォンですぐにルートが割り出せるわけではない。電車は事故のあった阿佐ヶ谷駅に着く。車内アナウンスでは「回収」作業が終わり、現場検証が行われていると伝えている。さらに現場検証終了のもよう、とも。著者は、賭けに出る。中野で運転再開するであろうと予測して中央線に乗り換える。予測は的中、著者は、ふつうなら混雑しているはずのガラガラの電車に乗って「今日はなかなか冴えてるな」と思う。 その瞬間、背中がすうっと寒くなった。 一人の人が命を絶ったというのに。 著者はその後、自らに「おぞましさ」と感じる。 たしかにわかるといえばわかる。でもたぶん私なら著者ほどは気にしない。でもそういう気持ちを抱く著者については好感をもつ。 こういうところは随所に窺える。 「内省」とはいくぶん異なるが、圧巻は「東伏見」だろう。 まるで短編小説だ。しかもフィクションとしてなら、わざとらしくて書かないような。 著者は武蔵野市の端に住んでいるのだが、ある時散歩の途中、旧保谷市(現在の行政区画では西東京市)に入る。西武新宿線の東伏見が近いことを知る。歩いている内に大きな鳥居が現れる。東伏見稲荷の鳥居である。鳥居の背後には線路が走り、土手には彼岸花が群生している。夕陽が差し込んでいる。何だか霊的な存在を感じ、神秘的な気持ちになる。ふと気がつく。「東伏見」に一度だけ来たことがあるのを思い出す。 話は、ここから中高一貫校に通っていたときの友人関係や恋愛の話が語られ、友人、知人の死が語られる。そこには御巣鷹山に墜落した日航機や9.11の世界貿易センタービルの名前も出てくるが詳細は省く。 西武新宿行き急行列車が通りすぎ、彼岸花がまた狂ったように頭を揺らせていた。私はそこから立ち去ることができなかった。 お彼岸だから?彼岸花に誘われ、長い間しまいこんでいた死者の記憶が舞い降りてきたようだった。 この風景に出会わなければ、そもそも東伏見に行ってみようなんて考えを起こさなければ、私は友人たちの死を、抽斗の奥深くにしまいこんだままにしていただろう。 風景は、時々こういういたずらをする。 あまりの展開にちょっと唖然とした覚えがある。 でもそういうことはあるのだ、きっと。 こういう個人的な記憶ではなく、土地の持っている歴史的記憶についての「過去の残り香」もある。詳しくは書かないが、近所の公園の風景から、零戦を造っていた航空機工場、空襲、著者の母校である国際基督教大学へとつながる様は、私たちの、そしてその土地の記憶は往々にしてばらばらの点として散らばっているだけで、あえて結ばなければ、決してひとつのイメージを現さないことを教えてくれる。私たちは、そして私たちの国は、放っておけば何でも忘れてしまうのだ。 様々な点が思わぬところで結ばれつながっている。そのことを私たちは普段忘れている。忘れたがっているのかもしれない。 著者は最後に問いかける。すべてを忘れて、私たちは幸せに近づいたのだろうか。 他にも皮肉とユーモアの効いた「質問の多い料理店」や子どもの頃にはトランプより花札を先に覚えたという記憶や祖父の親戚・知人を語る「赤おにと青おに」、実家に預けた猫の「のり」の小屋で死んだ野良猫を最後に「養子」にする「猫養子」、幸せな時の花ではなく、何かを失いそうな時の、失ってしまった何かへの償いの、その不在感を埋めるための花を知ったという「花のある生活」等々、今回のために再読拾い読みしてみたらいくつも印象深いものが見つかった。 読後感が比較的重いのは、やはりここに描き出されているのが、解説で角田光代も言っているように、死と喪失だからだ。 私たちは喪失と死とともに生きていく。失ったものの記憶が私たちを形作る。忘れられたものが私たちに結ばれ、私たちを支えている。生者はむろん、死者とも生きるのが私たちであることを改めて知ることになった。たぶんこの先も、この作家は読んでいくことになると思う。 一枚だけ掲載されていた著者が撮った写真も併せて掲げておく。 では、DWGUTIさん、次をお願いします。T・KOBAYASI・2021・05・07追記2024・04・01 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.03.15

コメント(0)

-

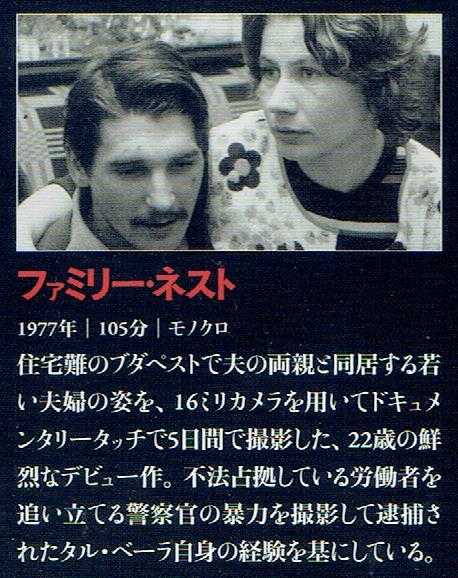

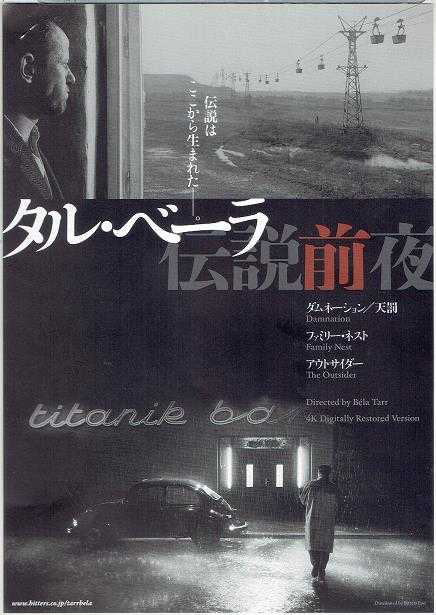

タル・ベーラ「ファミリー・ネスト」元町映画館no113

タル・ベーラ「ファミリー・ネスト」元町映画館 「タル・ベーラ前夜」という企画の二本目でした。1977年の作品で、タル・ベーラ監督のデビュー作だそうです。題名は「ファミリー・ネスト」です。 街角を歩いている女性が電車に乗り、やがて仕事場らしきところにやってきて、白い上着を着て働き始めます。ソーセージを作っている作業場のようです。彼女は夫が徴兵(?)で従軍のあいだ、その実家に幼い娘とともに夫の両親と暮らしているイレン(ラーツ・イレン)という女性です。 映画はイレン、娘、義父(クン・ガーボル)、義母(クン・ガーボルネー)、軍務から帰ってきた夫ラツィ(ホルバート・ラースロー)、そして夫の弟という、同じアパートに住んでいる「家族」の物語でした。 この映画が撮られた当時のハンガリーの首都、ブダペストの住宅難を反映した作品だというチラシの解説がありましたが、ウサギ小屋と揶揄された1960年代から1980年代の日本の住宅事情だって、似たり寄ったりで、その狭い住居の暮らしの様子に違和感はありませんでした。 しかし、映画の始まりのころに映し出される夕食のシーンをみながら、だんだん息苦しいほどの、違和感が広がっていきました。 その日、イレンが連れ帰ってきた職場の同僚である女性が座り、そこに任務を解かれて帰宅した夫が登場する、というシーンです。そこでは普通(?)予想される一家団欒の温かさはかけらも描写されません。延々と続く義父の「暴言」にはじまり、家族たち相互の歯に衣着せぬ発言のあからさまさ、それに加えて次のシーンでは、女性を送って外に出た夫と弟による、妻の友人である初対面の女性に対する異様な暴行シーン。それに続くのがその暴力をふるった男と振るわれた女のなれ合い様子。その後、深夜に帰宅した夫が妻のベッドに入っていくという、チグハグでなにが起こっているのか理解できないようなシーンが次々と映し出されていきます。「いったい、これは、なんなんだ?」 そうつぶやくしかない出来事の連鎖でした。それぞれの人間に、異様な反道徳性が割り振られている印象です。この後も、見ていて理解しきれないことが続くのですが、結果的に「ファミリー」という、本来、一番平和的な社会の単位が、単位個々の心中に充満する憎悪や猜疑心によって、実はすでに壊れているという印象が画面を覆っていきます。 別にそこから「殺人事件の謎を解く」といったようなミステリアスな出来事が起きたりするわけではありません。ただ、何とも言えない息苦しさがあらゆるシーンに漂い、やがて映画は終わりました。 タル・ベーラという映像作家の「人間の実相に対する悪意」 とでもいうべき疑い、不信が、かなり率直に映像化された作品だと思いました。 シマクマ君は「サタン・タンゴ」という長大な作品のわからなさをなんとかしたくて、今回の特集を見始めましたが、「ダムネーション」といい、この「ファミリー・ネスト」といい闇は深まるばかりです。見ていて、どんどん気が重くなっていくのです。 人間の中にある「悪意」や「反道徳性」の芽をデフォルメし、クローズアップすればこのフィルムのようになることに異論はありません。しかし、ほとんどホラー化したその世界を見てどうすればいいのでしょう。 ほんとど最後の頃のシーンですが、義父が酒場で女性を口説くシーンがあります。そのシーンなどは、ホラーを通り越して喜劇的です。しかい、なんだか気が重くて笑う気になりませんでした。 若き日のタル・ベーラの習作というべき作品だと思いますが、ある種、異様な徹底性が記憶に残りました。そこが、タル・ベーラなのかもしれません。 というわけで、「とことん」まで描こうとするタル・ベーラ監督に拍手!なのですが、この年になってみる映画ではないのかもしれないとも思いました。それにしても、やっぱり、疲れました(笑)。監督 タル・ベーラ脚本 タル・ベーラ撮影 パプ・フェレンツ編集 コルニシュ・アンナ音楽 スレーニ・サボルチ トルチュバイ・ラースロー モーリツ・ミハーイキャストラーツ・イレン(イレン)ホルバート・ラースロー(ラツィ)クン・ガーボル(ラツィの父)クン・ガーボルネー(ラツィの母)1977年・105分・モノクロ・ハンガリー原題「Csaladi tuzfeszek」2022・03・09-no32・元町映画館(no113) 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.03.14

コメント(0)

-

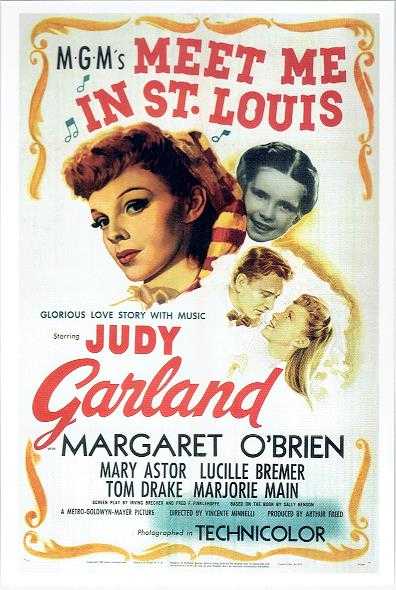

ビンセント・ミネリ「若草のころ」シネ・リーブル神戸no143

ビンセント・ミネリ「若草のころ」シネ・リーブル神戸 「愛しのミュージカル映画たち」の最終回はジュディ・ガーランドでした。前にも言ったことですが、1970年代に映画を見始めたころ、アメリカ映画だけではなくて日本映画の喜劇とかの、ぼくにとっての案内人は小林信彦でした。 その頃のぼくは淀川長治とか双葉十三郎といった人たちのすごさがわからなくて、ちょっと理屈っぽい小林信彦に惹かれていたのでしょうね。 まあ、今となってはどの方もすごいなあと思うのですが、問題は、その当時、本のなかで話題になるちょっと古めの映画を見ることができないことでした。マルクス兄弟やバスター・キートンといわれても、まあ、困ったはずなのですが、そこは、それ、「読んでわかったつもり」という得意の思い込みで、理屈だけはくわえこんでいたのですが、今になって、ホントおバカだったことだと思うのですが、まあ、後の祭りです。 まあ、そういう女優さんの一人がジュディ・ガーランドでした。今回の企画の中で二度目の登場です。最初に登場したのは「イースター・パレード」でしたが、彼女よりもフレッド・アステアの足技に目を奪われた気がしましたが、今回はジュディ・ガーランドの映画でした。 映画はビンセント・ミネリ監督の「若草のころ」です。 オルコットという人の「若草物語」という4人姉妹の小説がありますが、よく似た趣向の物語でした。もっとも、この映画の原作は「若草物語」ではありません。「5135 Kensington 」という短編小説集の中の一つ、「Meet Me in St. Louis, Louis」という小説の映画化で、著者のサリー・ベンソンという人は、この映画の三女アグネスなのだそうです。 まあ、それにしても、20世紀前半のアメリカのホーム・ドラマには共通する型があったんじゃないでしょうか。既視感のある家族のお話でした。 1903年のセントルイスという町が舞台で、「Meet Me in St. Louis, Louis」という、映画の題名にもなっていますが、1904年のセントルイス万博のテーマソングような歌が、映画でもテーマソングでした。 ほかにも、たくさんの名曲が歌われるのですが、中には「茶色の小瓶」とか「埴生の宿」とか、ぼくでも知っている歌がダンス・ミュージックとして使われていて、ちょっとご機嫌でした。 「ああ、この子面白いなあ。」 そう思ったのが四女のトゥーティ(マーガレット・オブライエン)の演技でしたが、1945年のアカデミー賞の「子役賞」だったそうです。今でも、そういう賞はあるのですかね。 次女のエスター(ジュディ・ガーランド)が高校生ぐらい、四女のトゥーティ(マーガレット・オブライエン)が小学校に上がる前の少女という設定ですが、二人の明るさがさく裂するホーム・ドラマでした。 見終えて気づいたのですが、1944年の映画なのですね。太平洋戦争の最中の作品ですが、「余裕シャクシャクのアメリカ」を感じました。日本では1951年に公開されたようですが、その時、この作品を見た日本人がどう感じたのか、ちょっと興味を惹かれます。 ついでにいえば、この作品はジュディ・ガーランドとビンセント・ミネリを結び付け、あの、ライザ・ミネリ誕生の出発点というか、お膳立てというかの映画らしいですね。この映画で出会った監督と女優が結婚しなければ、ライザ・ミネリは生まれなかったわけですから、それはそれですごい映画ですね。 まあ、何はともあれマーガレット・オブライエン(トゥーティ・スミス 四女)に拍手!でした。それに尽きます! 「愛しのミュージカル映画たち」全6作完走しました。はじめは「お勉強」のつもりで見始めたのですが、ほとんどハズレなしの楽しさで、「もっと!もっと!」という気分で、楽しみの世界が広がりました。歌とかよく分からないのですが、ちょっと古いミュージカルの世界から最近の作品まで、今や興味津々です。こういう企画は、ホント、ありがたいですね。監督 ビンセント・ミネリ製作 アーサー・フリード原作 サリー・ベンソン脚本 アービング・ブレッチャー フレッド・F・フィンクルホフ撮影 ジョージ・J・フォルシー音楽 ジョージ・ストールキャストルシル・ブレマー(ローズ・スミス 長女)ジュディ・ガーランド(エスター・スミス 次女)ジョーン・キャロル(アグネス・スミス 三女)マーガレット・オブライエン(トゥーティ・スミス 四女)ヘンリー・H・ダニエルズ・ジュニア(スミス・ジュニア 長男 通称ロン)メアリー・アスター(アンナ・スミス 母)レオン・エイムズ(アロンゾ・スミス 父)ハリー・ダヴェンポート(祖父)マージョリー・メイン(ケイティ メイド)トム・ドレイク(ジョン・トゥルーイット 隣家の青年)ジューン・ロックハート(ルシル・バラッド ロンの恋人)ヒュー・マーロウ(ダーリー大佐)チル・ウィルス(ミスター・ニーリー氷売りの男)1944年・113分・G・アメリカ原題「Meet Me in St. Louis」配給:東京テアトル日本初公開 1951年3月6日2022・03・10-no33・シネ・リーブル神戸no143

2022.03.13

コメント(0)

-

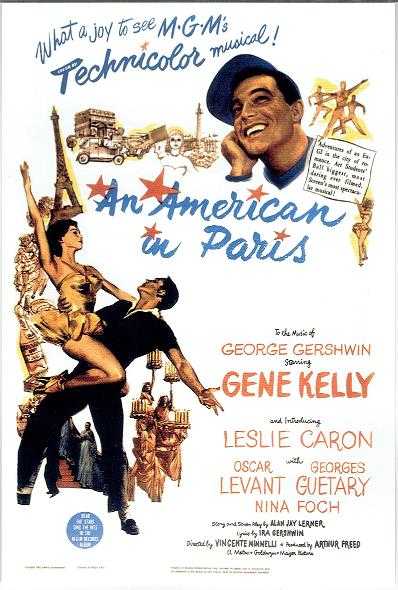

ビンセント・ミネリ「巴里のアメリカ人」シネ・リーブル神戸no142

ビンセント・ミネリ「巴里のアメリカ人」シネ・リーブル神戸 今回見たのはビンセント・ミネリ監督の「巴里のアメリカ人」です。「愛しのミュージカル映画たち」という企画の5本目に見ました。誰でもが知っている50年代のアメリカのミュージカルの傑作です。さすがのぼくでもこの作品は見たことがありますが、なんの記憶もありません。だから、まあ、初めて見るのと同じです。 今回の企画の鑑賞では出てくる女優さんに気を取られていましたが、この作品は何といってもジーン・ケリーさんでしたね。監督はライザ・ミネリのお父さんですが、全編通してダンスはジーン・ケリーの振り付けだそうです。 始めから終わりまで、ほとんど緩みなく明るくて楽しい映画というのを久しぶりに見ました。とにかくテンポがいいのですね。 ジーン・ケリーは「雨に歌えば」で傘をさして踊っていたのを覚えていますが、この映画では近所の子供たち相手に歌ってダンスするシーンがコミカルで最高でした。 主人公のジェリー(ジーン・ケリー)が、連合軍でやってきて、戦争が終わって、そのままパリに居ついた画家の卵というのがその時代的ですね。まあ、そこから後のお話はとってつけたような展開ですが、別にいいんですよね、こういう作品の場合は(笑)。 この感想は「愛しのミュージカル映画たち」を完走した後で書いています。「紳士は金髪がお好き」、「イースター・パレード」、「若草の頃」、「上流社会」、「ビクター・ビクトリア」、そして「巴里のアメリカ人」の6本を2週間ほどで見ましたが、どの作品も楽しかったですね。 順番をつければ第1位「巴里のアメリカ人」、第2位「紳士は金髪がお好き」です。 「巴里のアメリカ人」は、さっきも言いましが「序破急」的な展開のテンポの良さだ抜群ですね。ジーン・ケリーの笑顔もよかったし。「紳士は金髪がお好き」は、オープニングの、ラメっていうのですかね、キラキラする真っ赤な舞台衣装が印象に残っていますね。ジェーン・ラッセルとマリリン・モンローの派手な顔立ちと笑顔がとても素敵で、アホな筋立てだから余計に楽しいのですね。二つの映画とも、見終えて笑って話題に出来るところプロフェッショナルだと、感心しました。 こういう、楽しい企画はいいですね。昔は、あちこちにあった、しぶい館主の名画座がやってくれていたのですが、どこかがまたやってくれないですかね。 ああ、「巴里のアメリカ人」ですが、もちろんジーン・ケリーとパリのちびっ子たちに拍手!でした。監督 ビンセント・ミネリ製作 アーサー・フリード原作 アラン・ジェイ・ラーナー脚本 アラン・ジェイ・ラーナー撮影 アルフレッド・ギルクス美術 セドリック・ギボンズ プレストン・エイムズ衣装 オーリー・ケリー編集 アドリアン・フェイザン音楽 ジョージ・ガーシュウィン作詞 アイラ・ガーシュウィン振付 ジーン・ケリーキャストジーン・ケリー(ジェリー)レスリー・キャロン(リーズ)オスカー・レバントジョルジュ・ゲタリニナ・フォック1951年・113分・G・アメリカ原題「An American in Paris」配給:東京テアトル日本初公開1952年5月2日2022・03・08-no31・シネ・リーブル神戸no142

2022.03.12

コメント(0)

-

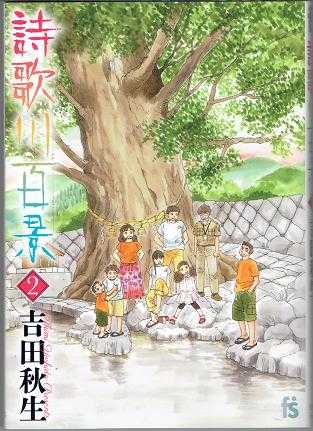

週刊 マンガ便 吉田秋生「詩歌川百景(2)」(小学館)

吉田秋生「詩歌川百景(2)」(小学館) このマンガはヤサイクンのマンガ便ではありません。チッチキ夫人の「お持ち帰り便」です。彼女は本屋の店員さんですから、一応、新しく出た出版物に敏感ということになっています。その上、吉田秋生のファンです。2月の末にテーブルに置いてありました。 2022年2月15日に発売された、吉田秋生「詩歌川百景」(小学館)の第2巻です。第1巻が出たのが2021年の1月ですから、第2巻まで1年以上かかったようですが、連載されている「月刊flowers」の掲載も2021年の1月、5月、9月、2022年の1月と不定期です。まあ、ゆっくりお書きになっていらっしゃるということでしょうか。それにしても待ち遠しいことでした。 舞台は河鹿沢温泉という山間の温泉地で、主人公は母親に捨てられた飯田和樹くんと守くんの兄弟と、和樹くんとは幼馴染の小川妙さんという高校を出たばかりの少女です。守くんはまだ小学生ですが、和樹くんと妙さんは老舗の温泉旅館「あづまや」で働き始めたばかりですが、周りには工務店の跡を継いだ森野剛くんとか、なぜか進学せずに地元の役場で働き始めた林田類君や、その妹で和樹にあこがれている高校生の莉子ちゃんとか、表紙に描かれている若い人たちがいます。 若者たちの群像劇ですが、もちろん、大人たちもいます。中でも、和樹くんに「湯守」の仕事を教えているシゲさん(倉石繁)は、登場する若者たちが子供だった頃からそばにいた人物で、このマンガを底から支えているキャラクターの一人だとぼくは思います。 今回の第2巻の6話「見えない毒」にこんなシーンがありました。 「あづまや」の娘で、東京に出て働いている麻揶子さんが久しぶりに帰郷して風呂に入っています。湯屋の外に立っているシゲさんと子供のころにシゲさんの軽トラックに乗った思い出を、壁越しに語りあっているシーンですが、マンガのセリフから抜き出すと、こんな内容です。「あの軽トラは雪の海の中を行く小さな船みたいで、 なんか…、いろんなものがあふれてきちゃって、 倉さんには迷惑かけちゃったね」「別に迷惑でもなんでもないさ。 子供はみんな泣くんだ 和樹も妙も守も仙太郎くんも 何がせつないのか 何と戦ってるのか 自分じゃ決して言わないが 仙太郎くんはしゃくりをあげて 守は涙と鼻水とよだれでぐじゃぐじゃになりながら 妙は怒りながら 和樹は気づくと涙を流している 必死にこらえながら 静かに涙を流している それでもみんな車を降りる時は笑顔で『行ってきます』と言うんだ 泣いてすっきりしたのか 心配かけまいとしているのかそれはわからんが その後ろ姿を見ると もういじらしくて 必ず気づいてやるからな 溺れる前に必ず引っぱりあげてやるからな と 思わずにいられないんだ」 一応マンガのシーンを貼りましたが、このシーンの倉石繁さんのこのセリフだけでも、第2巻は読む価値があると思いました。ただ、小説で同じセリフをしゃべらせても、たぶん、こんな迫力というか、差し迫ったリアリティーは生まれないところがマンガの妙ですね。さすが、吉田秋生という感じです。 まあ、吉田秋生さんのファンのみならず、とりあえず、お読みになってみてください。 「ゆっくりゆっくり傑作が育っている!」 読み終えて、ぼくは、そんなふうに思いました。 実は、今回読んでいて河鹿沢温泉ってどこだろうと気になりました。何となく東北地方か、雪の多い日本海側かなとか思ったりもするですが、調べると、漢字は違うのですが、鰍沢温泉っていう地名は山梨県あたりに実在するのですね。登場人物たちの言葉遣いからして、このあたりかなとか思いましたが、架空の世界は架空の世界で、モデルを推理しても、あんまり意味はないですね。 地名だけじゃなくて、「河童伝説」とか「崇徳院桜」とか、他の推理ネタもあります。で、これはネタふりじゃないかと思ったの崇徳院ですね。瀬をはやみ岩にせかるる滝川のわれても末にあはむとぞ思ふ まあ、あまりにも有名な崇徳院の歌ですが、崇徳院桜といえば、こんな歌も浮かんできます。朝夕に花待つころは思ひ寝の夢のうちにぞ咲きはじめける 花を待っているつもりが、夢の中ではすでに咲き始めているというわけでしょうが、登場人物たちの夢の中にはすでに咲き始めている花の物語の暗示でしょうか。 第3巻以降、夢の中の花の物語が始まりそうです。どうなるのでしょうね、やっぱり1年待つほかないのでしょうか(笑)。

2022.03.11

コメント(0)

-

徘徊 2022年3月8日「ああ、この眺め!」六甲ハイツあたり

「ああ、この眺め!」徘徊 2022年3月8日 六甲ハイツあたり 篠原北町の護国神社から東に歩いてたどり着いたのがここでした。周りの建物は40年前にはなかったのですが、この2本の木には見覚えがあります。ここに来るのは40年ぶりというわけではではありませんが、地震の後に恩師の研究室の片づけに来て、その10年ほど後にオープンキャンパスの付き添いで来て以来です。 神社のすぐ東に川がながれています。都賀川です。 南向きの写真ですが、学生だったあの頃、西灘の水道筋あたりに住んでいたぼくはこの川沿いを毎日(?)歩いてこの辺りまで登ってきて右折しました。 上流はこんな感じですが、あのころはなにもありませんでした。で、右折してやって来るのがここです。 近所に私立の六甲中学があるはずですが、こっちの道は神戸大学の農学部に上る坂道です。この日は工事中らしくてあるけません。「まあ、ここまで来たから、あっちから登ってみようか。」で、もう少し東に向かって住宅地の路地を歩くとありました。 まあ、学生さんしか歩かない裏道ですが、六甲ハイツの文学部、農学部、理学部の学生さんだった人には懐かしい登り口です。 六甲ハイツと、まあ、マンションかなにかの呼び名みたいですが、敗戦直後、駐留アメリカ軍のキャンプがあった跡地の呼び名ですね。そこに旧制姫路高校と篠山の農大が神戸大学に統合されて移転してきて校舎が建てられたから、今でもそう呼ばれているのかどうか、ともかく、当時はそう呼ばれていました。 いつもなら、「これはしんどい!」と引き返す眺めですが、思わず歩き始めてしまいました。登り終えて振り返るとこんな感じです。 向こうは西の方向ですが、摩耶山のふもとに建っている神戸高校の校舎が見えるのが、記憶と重なって懐かしいですね。南を向くとこんな風景です。 まあ、この風景が見たくて登ってきました。いわゆる六甲の街並みです。 ちょっとピンボケです。神戸製鋼の工場の屋根の風景とか、今では工場が小さくなりましたが、初めて見た時には神戸に来たことを実感しました。まあ、ここで一服です。 で、まわり写真を撮り忘れましたが、新しくできた生協の食堂があって、駐輪場!(電動自転車恐るべし!)があって、ちょうど文学部の校舎の裏手、南側です。校舎の正面にまわってみます。 なんか、ちょっと変わりましたが、文学部です。 玄関先に梅の木がありました。 後ろに見える校舎の2階が40年前の20代のぼくの棲家でした。今でも住み続けている友人が一人居るはずですが、今日は襲うのはやめにしますが、そのうち、一度襲ってやろうとと思います。そろそろ退職のはずです。 で、玄関先の車回しのこの木です。 まあ、そんなはずはないのですが、40年前と同じです。向うには「文学部球場」と呼んでいた空き地がありました。スラッガーだった友人は、もう、この世の人ではありません。なんだか、しみじみしてしまいました。 さあ、帰りましょう。 もう一つの坂道を一気に下りてきました。帰り道はあっという間です。楠丘町の阪急電車の踏切です。ここから南に下ればJR六甲道はすぐそこです。 じゃあ、また。ボタン押してね!

2022.03.10

コメント(0)

-

徘徊 2022年3月8日「ああ、こっちが護国神社か。」灘区あたり

「ああ、こっちが護国神社か。」徘徊 2022年3月8日(その1) 灘区あたり 三宮で映画を見て阪急六甲行、2番のバスに乗りました。先日は青谷橋あたりで降りたのですが、今日は神戸高校の下を過ぎて五毛天神で降りました。「たしか、もう一つ神社があったよな。」 先日五毛天神を徘徊したときの、そう思っていたのですが、西灘に下ってしまったので、今日はもう一つを探してウロウロしました。 バスを降りてしばらく東に歩くと中学校がありました。市立上野中学です。この北に上っていくともうひとつ市立長峰中学があるはずですが、ここから見ると遥か山の上で登っていく元気はありません。見上げても霞んでいて見えませんが(ウソです)、そっちのほうから川がながれてきています。 杣谷(そまたに)川です。この写真は霞んで見えないはずの上流を映していますが、このすぐ下流で、もう少し東の谷を下っている都賀川と合流するはずです。 交差点の看板に出てきました。今日の目的地(?)護国神社です。 おお、なかなか立派な石碑ですね。護国神社って兵庫県に二つしかないってご存知でしたか?明治になってから作られた神社で、まあ、いわば「大日本帝国」御用達の戦没者慰霊神社ですね。だから、ぼくがふらふら立ち寄っているあまたの神社のように「神話的神々」は、ここでは祀られていません。 こんなふうに、少年兵を顕彰した塔があったり、何々連隊の慰霊碑があったりします。そういえば海の向こうで戦争が始まりましたが、少年に限らず、普通に暮らしていた人が兵士として「国家」に殺されるのが戦争だとぼくは思いますが、死んでしまった人を美化することで、戦争を始めた国家の罪をうやむやにするのはやめた方がいいと思いますね。彼等が生きていれば、90歳をはるかに超える時が経っているのですが、その中に、戦争を美化する人がいるとは思えませんね。 あとに残された家族や友人が、ここにきてお参りする気持ちは理解できないわけではありませんが、自分の命として考えるなら、英霊とか報国の御霊とかではなくて、ただの人間として扱ってほしいですね。 狛犬さんも、なんだかちょっと違いますね。角度を変えてみますね。 他のところの「阿」とは違いますね。 こっちが「吽」ですが、まあ、どっちかというと劇画っぽいという気もしますが、あんまりなことをいうと叱られそうです。 こっちも、もう一枚。結構気に入ってますね、ぼく。 よくよく見れば、なんだか笑ってしまいますね。 で、この奥に本殿がありますが、前庭が運動場みたいで、だだっ広いです。 写真が傾いてしまいましたが、他意はありません。撮り手がへたくそなだけです。本殿にお参りするのを忘れてしまいましたが、こちらも他意はありません。帰ってきて、写真を見ながら本殿の祀られ方もちゃんと見ればよかったと思いましたが、後の祭りですね(笑)。 一本だけ梅の木がありました。六甲の山並みを背景に、なかなかな咲き加減でした。あと、境内にあるのは、予想通りサクラですね。もう、半月ほどしてくれば、境内も違った風景なのでしょうね。 「さてここからどうしようかな。」 もうちょっと東に歩いてみます。じゃあね。ボタン押してね!

2022.03.09

コメント(0)

-

タル・ベーラ「ダムネーション/天罰」元町映画館no112

タル・ベーラ「ダムネーション/天罰」元町映画館 「タル・ベーラ前夜」という企画が元町映画館で始まりました。長い長い「サタン・タンゴ」という映画のわからなさに打ちのめされた監督なのですが、気になってしようがありません。 なにか、わかることがあるんじゃないか! そんな、淡い期待で、ちょっと勢い込んでやって来たのですが、再び打ちのめされてしまいました。見た作品は「ダムネーション 天罰」でした。 リフトというのでしょうか、人を乗せるベンチではなくて、石炭だか鉱石だかを積んでいるらしい荷箱が、延々と向こうまで続いている鉄塔と鉄塔をつなぐワイヤーにぶら下がっていて、向こうに運ばれていきます。それが最初の風景でした。ああ、きっと、これを見ている奴がいるか、場所があるんだよな。 長々と続くカットが切り替わらないシーンをぼんやりと眺めながらそんなことを考え始めると、カメラがだんだんと引いていって、部屋の中から見ているシーンへと変化していき、そこに男がいるようです。 シーンが変わって、建物が映し出され、そこから誰かが出てきて、自動車に乗って、自動車が動き始めるシーンが淡々と続きます。建物は、少し離れたところから撮られています。 「ああ、ここにも人がいて、見ているんだよな」 そう思っていると、カメラが少し引いて、建物の手前、カメラがあると感じていた物陰にさっきから、ずっと男がいたようで、カメラが映し出していたシーンを見ていたらしいことがわかって、やがて、その男が建物に向かって歩き始めて建物のドアに向かいます。 ここまで、ずっと同じカットで、見ているぼくは、なんとなく男と同化していく気がし始めるのですが、次のシーンに打ちのめされました。 チェーンをつけたままの半開きのドアの中から女がにらんでいます。男と続けていた関係を拒絶しているようです。縋りつくように何かいう男をドアの外に残してドアが閉まります。女の拒絶の眼差しが異様にリアルなのですが、なんで、見ているぼくが、こんなにゾワゾワするのか。考える余裕もなくぐったりしてしまいました。 映画はリフトが動き続ける鉱山の町の時間のなかで、この男と女の醜態(?)、いや、愛(?)か、を描いているといっていいのかもしれませんが、何がどうなったのかぼくにはわかりませんでした。だいたい、最初のシーンのドア越しの女が、酒場で歌を歌い、酒を飲みながら男に「町を出ていく」と宣言し、部屋でこの男と情事に及ぶ、それぞれ別のシーンの女と同一人物なのかどうかさえ見ているときにはあやふやで、主人公であるこの男が、かなり後半になってカーレルという名だとわかるのですが、女に何を求めているのか、男が口にする抽象的な「愛」のことばの、具体的に意味していることの見当もつかいないまま見ていましたが、とどのつまりには、瓦礫の中で犬と吠えあっている男の奇妙なリアリティだけ残して終わった映画に、何をいえばいいのでしょう。 雨が降り続き、降り続く雨に濡れていく壁や窓が延々と映し出され、一方に、何故そこにいるのかわからない人々の顔、顔、顔がじっとこちらを眺めている映画でした。 そういえば、タル・ベーラに学んだはずの小田香が「アラガネ」や「セノーテ」で映し出したあの顔とそっくりの顔のです。この何にも言わない顔の迫力って、なんなんですかね。 映像の印象は強烈でした。しかし、物語を納得したがっているぼくの意識は宙ぶらりんのままでした。さて、残り二本、見るかどうか、わけの分からない不安に、またまた、身をさらしにやって来るのかどうか、ああ、悩ましい限りです。 まあ、とりあえず、やっぱり、わけがわからないことを実感させてくれた監督タル・ベーラに拍手!でした。監督 タル・ベーラ共同監督 フラニツキー・アーグネシュ原作 クラスナホルカイ・ラースロー脚本 タル・ベーラ クラスナホルカイ・ラースロー撮影 メドビジ・ガーボル美術 パウエル・ジュラ編集 フラニツキー・アーグネシュ音楽 ビーグ・ミハーイキャストセーケイ・B・ミクローシュ(カーレル)ケレケシュ・バリ(歌手)テメシ・ヘーディ(クロークの女)パウエル・ジュラ(店主)チェルハルミ・ジュルジュ(夫)1988年・121分・モノクロ・ハンガリー原題「Kárhozat」・英題「Damnation」2022・03・07-no30・元町映画館(no112) 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.03.08

コメント(0)

-

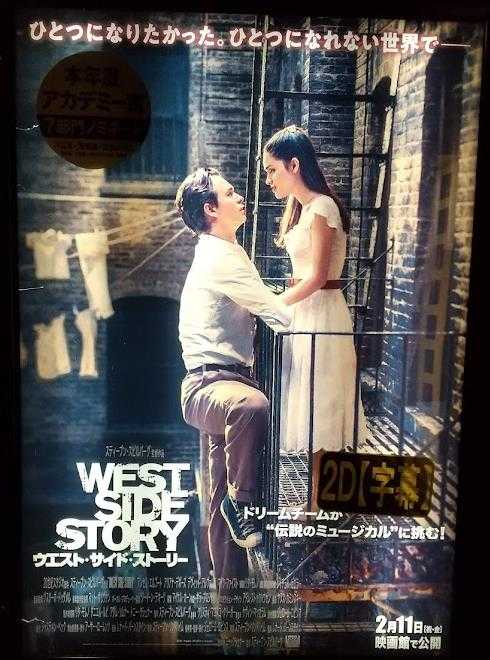

スティーブン・スピルバーグ「ウエストサイドストーリー」109シネマズ・ハットno1

スティーブン・スピルバーグ「ウエストサイドストーリー」109シネマズ・ハット 見ちゃいましたよ。スピルバーグの「ウエストサイド・ストーリー」です。神戸でも封切されてひと月ほどたつような気がしますが、お客が多いんじゃないかと、実に消極的な理由ですが、敬遠していました。 ネットの上映情報を覗きながら、いかなごのくぎ煮を炊いているチッチキ夫人に声をかけました。彼女は61年版のサントラ・レコードを持っていて、歌えると自慢している人です。「見たいっていうてたウエストサイドね、来週になると朝一番か夜の8時とかになるけど、そうなっても行く?」「今日は何時なの?」「えーっと、109ハットやと夕方6時から9時やね。あっ、ここやとお客さん、今のところおれへんで。土曜日で休日やのにガラガラやで。灘で9時やから最終バスには間に合うし。」「そうかあ、そやね。ちょっとイカナゴもってコユちゃんのとこ寄ってから行こか?」「ええけど、遠回りやで。」「コユちゃん、見たいいうたら連れてってあげたらいいやん。6年生なんやし、合唱とかもしてるし。」 というわけで、いつもマンガを届けてくれるヤサイクン家を経由して出かけることになりました。JRの摩耶駅から歩いても、すぐそこです。玄関先で靴を洗っていたアーちゃんママが笑って迎えてくれました。「えー、今から映画行くの?終わるン9時過ぎるんちゃうの?109?なに見るの?」「ウエスト・サイド・ストーリー。知らん?」 おしゃべりしているとチビラ君たちも出てきました。「映画、連れてったげようかと思って。でも、ドラえもんとはちやうのよ。」「コンフィデンスマンは?」「ああ、長澤まさみのやつか。今日はその映画ちゃうなあ。ウエスト・サイド・ストーリーいうやつやねん。コユちゃんはなにしてるの?」「合唱から帰ってきて、今、ともだちとゲームしと―。映画どころチャウでぇ。」「そうか、しゃあないなあ。ほな、もう行くわね。」「イカナゴ、ありがとう。」「うん、おいしいかどうかわかれへんよ。せっかく炊いたからね。おすそ分け、食べてみてね。」 というわけで、結局、二人連れで109シネマズ・ハットにやってきました。 映画はスティーヴン・スピルバーグ監督の「ウエスト・サイド・ストーリー」でした。土曜の夕方の6時過ぎから9時くらいまでのプログラムでした。入り口ではこんなハガキが配られていました。 会場は空いていて、なかなか優雅なアベック映画鑑賞でした。「なんか、あの酒場の女の人、元の映画でもおったん?覚えてる?」「あの人、前の映画のアニータやんか。リタ・モレノいう女優さん。前は、あの酒場には男の人がおってん。で、今回は、もう、90歳くらいやった思うけど、まだ元気で生きてはった彼女をアノ役に替えたのが評判らしいよ。」「ふーん、そうなんや。90歳には見えへんかったけどなあ。ぼくはあの人が一番よかった。」「私はマリア役の子が、なんか気に入らへんかった。姿勢が悪いことなかった?」「姿勢が悪いってどういうこと。見かけ?」「うん、なんか背筋が伸びてない感じ。」「うーん、ようわからんなあ。でも、このお話って、こんな暗い話やった?」「そうよ。救いがないのは元と同じやけど、忘れたの?」「うん、ジョージ・チャキリスが足まっすぐあげて踊るとこしか覚えてへんなあ。まあ、ポスターで刷り込まれてだけかもしれんけど。今日のはアニータが嘘つくとこと、リフいう子がトニーを撃つとこが、なんか、無理ある気がした。」「アニータが嘘つくのは、あそこで、あんなことされたからちゃうの。そこは引っかかれへんかったよ。でも、なんか違うなアいう気は、チョットしたけど。」「61年のときには不自然やなかったストーリーが、どっか不自然な感じがする理由が別にあるんかもしれんな。時代が変わるとかいうやん。スピルバーグでも越えられへんかったもんがあるんかもな。あんな、61年の監督ってサウンド・オブ・ミュージックの人やって知ってた?ロバート・ワイズいう人な。」「そうなん。まあ、私はマリアの姿勢が不満なだけやけどね。」 というわけで、ちょっと期待外れなところもあったのですが、集団のダンスや歌のスペクタクル感は圧巻でした。 そのうえ、9時を過ぎた109映画館の入場口ではヤサイクンの「送るから駐車券もらってきて。」という温かい一言が待っていて、実に幸せなアベック鑑賞の結末でした。イヤ、ホント、今日はヤサイクンに心から拍手!でした(笑)。監督 スティーブン・スピルバーグ原作 アーサー・ローレンツ脚本 トニー・クシュナー撮影 ヤヌス・カミンスキー美術 アダム・ストックハウゼン編集 マイケル・カーン サラ・ブロシャーオリジナル振付 ジェローム・ロビンス振付 ジャスティン・ペック指揮 グスターボ・ドゥダメル作詞 スティーブン・ソンドハイム音楽 レナード・バーンスタイン音楽総指揮 マット・サリバンキャストアンセル・エルゴート(トニー)レイチェル・ゼグラー(マリア)アリアナ・デボーズ(アニータ)デビッド・アルバレス(ベルナルド)ジョシュ・アンドレス(チノ)コリー・ストール(シュランク警部補)リタ・モレノ(バレンティーナ)マイク・ファイスト(リフ)2021年・157分・G・アメリカ原題「West Side Story」2022・03・05-no29・109シネマズ・ハットno100

2022.03.07

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年3月5日「イカナゴ漁が始まりました!」

「イカナゴ漁が始まりました!」ベランダだより 2022年3月5日 3月1日に明石の図書館にでかけたついでに「魚の棚」市場を歩くと、いつも立ち寄るお店の店先に、ビニール袋がならんでいます。なんだろうと立ち止まりました。「初もんですよ!」 お店の奥さんが明るい声で呼びかけておられて、ようやく合点しました。「イカナゴやん!」 垂水から明石あたりの春を告げる「イカナゴ漁」の解禁日です。住んでいる団地でも、この季節になると「くぎ煮」を炊く、ちょっと香ばしいにおいが漂ってくるのが、まあ、年中行事だったのですが、ここの数年、不漁のせいでしょうね、あまりにも高価になり過ぎて、チッチキ夫人も手を出しかねていました。「キロ千円って、安いんちゃウの?」「初もんやしね。どうなるかわからんけど、今日はこの値段よ、」 で、久しぶりに炊いた「くぎ煮」の写真が上の写真です。これで500g分くらいですが、家で食べるには1キロぐらいで十分です。「久しぶりにイカナゴ炊いたよお。」 遠くにいるゆかいな仲間に伝えるとすぐに返事がきました。「送ってね!ユナチャン姫も大好きやで!」「春やねえ!」「今年は豊漁なの?」 で、3月5日の土曜日に、もう一度「魚の棚」に出かけました。やっぱり、いいお値段になっていましたが、くだんのお店は低価格で頑張っていらっしゃいました。 大急ぎで持ち帰って、チッチキ夫人が炊きました。これで、1キロ分です。お味は、その家その家で違うようです。うちは少し甘めかもしれませんが、まあ、似たようなものでしょう。 もちろん、この日のうちに宅急便に乗って信州の「ユナちゃん姫」方へ旅立ちました。垂水のバーバの春の便りです。おいしくいただいてもらえると嬉しいですね。ボタン押してね!

2022.03.06

コメント(0)

-

マイケル・ドウェック グレゴリー・カーショウ「白いトリュフの宿る森」シネ・リーブル神戸no141

マイケル・ドウェック グレゴリー・カーショウ「白いトリュフの宿る森」シネ・リーブル神戸 北イタリアの山岳地帯に「白トリュフ」という珍味で有名なキノコの産地があるそうです。トリュフといわれても食べたことも見たこともないのですから、この映画の中で「ああ、いい香りだ・・・」と言葉でいう人や、陶酔した表情を浮かべる様子を撮ったシーンが繰り返し映るのですが、なんの感慨もわきません(笑)。 調べてみるとお値段は5グラム、5000円とかの代物らしくて、ぼくがご飯にふりかけてお醤油をかけて食べるのが好きな、パックに入った鰹節が1パック5グラムだそうだからシャレになりません。 なんで、そんな映画を見に来たかというと、予告編を見ていて老夫婦がテーブルの上に完熟トマトを山盛りにして座っているシーンがあったのですが、その様子が妙に気に入ってしまったからでした。 見たのはマイケル・ドウェック とグレゴリー・カーショウという、アメリカの写真家のようですが、まあ、その二人の共同監督のドキュメンタリーで「白いトリュフの宿る森」でした。 山の斜面を上空から映し出していて、犬と人がよじ登る様子が雑木の中に見えるシーンから映画が始まりました。岩山ではなくて緑の美しい「里山」という光景です。山の斜面を犬が、落ち着きなく行ったり来たりして、人がゴソゴソ這いまわってるようです。 そこから、北イタリアの田舎の村の犬と老人の映画でした。原題が「The Truffle Hunters」のようなのですが、スクリーンに登場する老ハンターたちは、どなたも映っている姿を見ているだけで「なんか、いいなあ、いいんじゃない!(笑)」 と納得させられる表情と動きでした。 上のチラシの写真の犬と爺さんは、90歳を過ぎて独り暮らしになっているアウレリオ爺さんと、彼の愛犬です。悔しいことに、この愛犬の名前が、映画の中で何度も名前が呼ばれていたにもかかわらず、映画館を出ると全く思い出せません。犬の種類とかよく分かりませんが、ご覧の通り、ちょっと大型のプードルで、トリュフ探しの名犬らしいのですが、一緒に食事をしている姿や、この写真のように話しているシーンが、何ともいえずいいのです。 アウレリオ爺さんは、自分が死んでしまったあとの愛犬のことが心配でならないのですが、実際に「譲ってほしい」とやって来た人には、相手の子どものことを引き合いに出した名セリフ(まあ、ぼくがそう思っただけですが)で煙にまくシーンなどは、ドキュメンタリーなのにセリフを仕込んだんじゃないかと疑いたくなるほどドラマティックです。 期待していたトマトのシーンの男女はカルロ・ゴネッラという爺さんとその奥さんでした。部屋の灯りに輝く完熟のトマトの美しさもさることながら、奥さんがトマトをボール水で洗って、夫のカルロがテーブルに積み上げていくという、ただそれだけのシーンでした。そこにカルロがいる必要があるのかどうか、奥さんの仕事を手伝っているのか邪魔しているのかよく分からなようなシーンなのですが、奥さんの方が大柄で、ちょっといかつくて、カルロが童顔なのが何とも言えない味わいでした。 奥さんは、カルロが夜のうちから山に入って、相変わらずトリュフに夢中になっているのが心配でなりません。で、二人が話し合うシーンがありました。「もう、年金をもらっている年なんだから。」「この前みたいに山でケガをしたり、なんかあったら他の人に迷惑をかけるから。」「今まで、さんざん好きにしてきたんだから」 説得の言葉をあれこれ繰り返し口にするのですが、「怪我をして痛いのは俺なんだから」 とか、なんとか、カルロには馬の耳に念仏です。 映画は奥さんの目を盗んで、こっそり窓から抜け出すカルロと喜んでまつわりつく愛犬のシーンで終わりますが、今まで見たどんなドキュメンタリーにもなかったハッピーエンディングでした。最高でしたね。 そういえば、雑木の中でトリュフを探し回って、道に下りてきたアウレリオ爺さんが、山のなかではぐれた愛犬に呼びかけるシーンがありました。「オーイ、〇〇!お父さんはもう帰るよ。早く下りておいで。」 と、まあ、親子の会話なのですが、そこからしばらくたったシーンで山に行ったカルロに家の窓から奥さんが叫びます。「カルロー、カルロ―、早く帰っていらっしゃい。もう、食事の時間よぉー」 かたや90歳を超えた爺さんと愛犬、かたや、たがいに90歳になろうかという婆さんとその夫です。 斯くして人生の夕暮れは暮れていくのでした。爺さん、婆さん、愛犬たちに拍手!でした。 で、トリュフについて分かったことですが、ちょっとジャガイモか生姜のような塊で、生のままパスタとかに薄くスライスして食すのだそうです。豚が探すのかと思っていましたが、犬が探すようです。おいしいんですかね?(笑)監督 マイケル・ドウェック グレゴリー・カーショウ製作 マイケル・ドウェック グレゴリー・カーショウ脚本 マイケル・ドウェック グレゴリー・カーショウ撮影 マイケル・ドウェック グレゴリー・カーショウ編集 シャーロット・ムンク・ベンツェン音楽 エド・コルテスキャストカルロ・ゴネッラとその妻アウレリオ・コンテルノと愛犬アンジェロ・ガリアルディセルジオ・コーダ2020年・84分・G・イタリア・アメリカ・ギリシャ合作原題「The Truffle Hunters」2022・03・03-no27・シネ・リーブル神戸no141

2022.03.05

コメント(0)

-

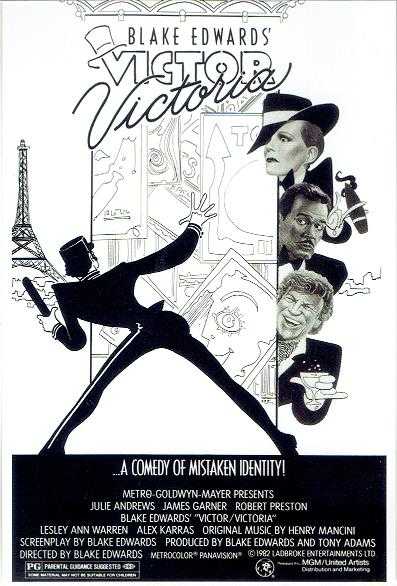

ブレイク・エドワーズ「ビクター・ビクトリア」シネ・リーブル神戸no140

ブレイク・エドワーズ「ビクター・ビクトリア」シネ・リーブル神戸 「愛しのミュージカル映画たち」の第4弾はブレイク・エドワーズ監督の「ビクター・ビクトリア」でした。今回のライン・アップの中でこの1本だけが80年代の作品でした。主演はジュリー・アンドリュースでした。マリリン・モンロー・ジュディ・ガーランド、グレース・ケリーとかなり若くして不幸な最期を遂げた女優さんたちが続いたのですが、彼女は80歳を超えてお元気のようです。最近ではアニメ映画の声優とかなさっていて、作品は忘れましたが、どこかでお声を聴いた記憶があります。 シマクマ君にとっては、なんといっても「メリー・ポピンズ」と「サウンド・オブ・ミュージック」のオネーさんです。シマクマ君は田舎者ですから、高校生くらいまで、あまり映画を見た記憶がありませんが、「サウンド・オブ・ミュージック」は、学校の体育館で見たことがある気がします。学校の体育館で映画!ですよ。 で、この作品ですが、それらの作品よりずっと後に作られた作品で、監督のブレイク・エドワーズは彼女のご亭主で、まあ、この監督さんは、ぼくの中では、オードリー・ヘップバーンの「ティファ―二―で朝食を」とか、トニー・カーティス、ジャック・レモンの「グレート・レース」の人です。「ピンク・パンサー」もそうだったっけ、っていう感じですね。 新しい旦那さんが、奥さんのために「新境地」を開拓しようと作ったミュージカル・コメディといった趣で、結構面白い作品でした。 1930年代のパリのナイトクラブが舞台で、ゲイを売り物にしているトディー(ロバート・プレストン)という、もう薹が立った感じの芸人さんと、オペラ歌手を夢見ているソプラノ歌手ビクトリア(ジュリー・アンドリュース)が組んで、ポーランドからやって来た「男装の麗人」ならぬ「女装の紳士」という設定で、「ビクトリア」を「ビクター」で売り出そうという、ドタバタ・ラブ・ロマンスでした。 何オクターブも発声できるジュリー・アンドリュースの声のすごさが、映画の肝で、一番高いソプラノの音で歌えば客が手にしているグラスもワイン・ボトルも砕け散る(本当に)というオチがついています。 戦前のパリのナイト・クラブといえば、ムーラン・ルージュが思い浮かびますが、この映画に赤い風車が出てくるわけではありません。しかし、映画の中ではナイト・クラブの出し物の猥雑さはかなり追及されていて、そこらあたりも面白さの一つでした。 ただ、ジュリー・アンドリュースという女優さんが、たとえば、この作品ではマフィアのボス(ジェームズ・ガーナー)と恋に落ちるという、かなり色っぽくてセクシーな役柄なのですが、なぜか「サウンド・オブ・ミュージック」の「マリア」に見えてしまうのには困りました。 彼女の声を聴くと反射的に浮かんでしまうぼくの思いこみもあるのでしょうが、歌い方だけじゃなくて、彼女の姿が持っている雰囲気が、どこか真面目なのですね。この「愛しのミュージカル映画たち」のシリーズで、今日まで、歌を歌い、恋する乙女を演じる女優さんを5人立てつづけてみてきましたが、役柄のせいだけではないその人らしさというのがそれぞれにあることがよく分かって勉強になりますね。 で、この作品の拍手はというと、端役のグレアム・スタークという方ですね。レストランのウェイターの役なのですが、味のある演技で笑わせてくれます。笑いどころはほかにもあるのですが、なかなか、忘れられそうもない無表情が拍手!でした。監督 ブレイク・エドワーズ製作 ブレイク・エドワーズ トニー・アダムス脚本 ブレイク・エドワーズ撮影 ディック・ブッシュ美術 ロジャー・マウス音楽 ヘンリー・マンシーニ振付 パディー・ストーンキャストジュリー・アンドリュース(ビクター・ビクトリア)ジェームズ・ガーナー(マフィアのボス・キング)ロバート・プレストン(ゲイの歌手・トディー)レスリー・アン・ウォーレン(キングの色・ノーマ)アレックス・カラス(スカッシュ)ジョン・リス=デイヴィス(カッセル)ピーター・アーン(ラビス)マルコム・ジェイミソン(リチャード)グレアム・スターク(ウェイター)1982年・133分・G・アメリカ原題:Victor/Victoria配給:東京テアトル日本初公開:1983年1月22日2022・03・04-no28・シネ・リーブル神戸no140

2022.03.05

コメント(0)

-

徘徊2022年2月24日(その3)「茅渟の海です!」灘浜緑地あたり

「茅渟の海です!」徘徊2022年2月24日(その3)灘浜緑地あたり ハット神戸あたりからウロウロ歩いてきて都賀川の河口まで来ました。「灘浜緑地」という公園があったので公園の海際まで歩いて東を見ると、お隣の神戸製鋼の岸壁に大きま船が泊まっていました。荷物の積み下ろしかなとと思ったのですが、どうも違うようですね。修繕か何かしているのでしょうか。 正面を見ると、大阪湾、茅渟の海です。左の陸地は六甲アイランドですが、海の向こうの山は生駒とか金剛とか、大阪の背後の山でしょうか。 実は、ここから、ちょっと右上を見上げるとこうなってます。 阪神高速のハーバー・ハイウェイの橋脚です。この緑地は橋の下なのです。好き嫌いはあるでしょうが、ある意味、絶景でした。 もうちょっとカメラを振ると目の前が都賀川で、向こうは六甲山の山並みです。今日は天気が良くて気持ちがいいです。 これが都賀川の河口です。右手の頂が摩耶山でしょうかね。こっちから見るのは初めてです。 緑地ですから木も植わっています。 桜のつぼみが、ハーバー・ハイウェイの橋の下で膨らんでいます。一週間もすれば咲き始めそうです。サクラの若木が結構植わっていて、花が咲き始めると面白そうです。残念ながら菜の花はありません。 お隣は神戸製鋼の敷地です。溶鉱炉ではなくて発電所の煙突だと思います。さて、そろそろ帰るとしましょうか。せっかくここまで来たので寄るところを思いつきました。 都賀川沿いを北上します。前に見える高架は阪神高速です。その下を国道43号線が走っています。国道2号線は阪神より北にあるはずです。 北に歩いていると西国街道の石碑です。三宮から春日野道の吾妻通あたりも旧西国街道で、ここにつながっているようです。 国道43号線の地下道です。 お地蔵さんですかね。祀っていらっしゃる方が、ちょっと怒っていらっしゃるのが笑えましたが、なかなか、ものものしいというか、厳重です。笑ったりしたら駄目ですね。 阪神の大石駅です。ここから阪神電車に乗ればいいようなものですが、もう少し歩きます。北に歩いて、少し東に行けばJR六甲道で、今日の終点はそこにしますが、途中で寄りたいところがあります。 「へへへ。」 到着です。まあ、せっかくここまで来たのだから、お土産はやっぱり「ナダシン」本店の牡丹餅です。けっこう歩きましたが、達成感もあります。これでチッチキ夫人にいばれるというものです。 で、入店すると、な、なんと、安倍川とか売り切れてしまっていて、かろうじてあんころ餅セットをゲットしました。やっぱり、人気あるんですね。まあ、三宮でも買えるのですが(笑)。 というわけで、「アンチャーテッド」な徘徊でしたが、JR六甲道から無事帰宅しました。 ええっと、徘徊2022年2月24日(その1)(その2)はこちらからどうぞ。じゃあまたね。ボタン押してね!

2022.03.04

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年2月24日(その2)「こんなところに緑地が!」灘の浜あたり

「こんなところに緑地が!」徘徊日記 2022年2月24日(その2) 灘の浜あたり 109シネマズハットで映画を見終えて、まっすぐ帰るのには少し早い時間でした。 「今日は、もう少し東まで歩いてみよう。」 先日、県立美術館の南の海沿いを歩いてJR摩耶駅から電車に乗りましたが、摩耶埠頭から東のあたりが気になっていました。 109の映画館があるブルメールの南の道をまっすぐ東に歩くと灘の浜小学校です。ゆかいな仲間のチビラ君が二人通っているはずの学校です。新しくて立派です。 もう少し歩くと右手が摩耶港です。今日は釣り船(?)がたくさん泊まっていました。 歩道沿いの街路樹が冬枯れています。でも青空とマッチしていい気分です。プラタナスでしょうか、イガイガの実がぶら下がっています。こういうのを見ると、ちょっともらって帰りたいと思うのですが、手が届きません。 北側には阪神高速が走っていて、その向こうが六甲の山並みです。この辺りは、海側にも湾岸線が走っていますが、写真は撮り忘れました(笑)。先日はここから北に歩いてJRの摩耶駅にたどりついたのですが、今日はもう少し東に歩きます。 川に到着しました。都賀川です。神戸大学のある六甲台の西側を下って、西灘の篠原公園あたりで杣谷川と合流して南に流れている川です。今日はここまで来てみたかったのです。 河口を見るとこんな風景でした。 なんというか、絶景ですね。阪神高速の湾岸線の橋脚です。その下は緑地公園で「灘浜緑地」というそうです。暮らしていらっしゃる方には失礼な言い草ですが、思わず声に出して叫び(まあ、ちょっと誇張してますが)そうでした。「こんなところに緑地公園があるんだ!」公園の入り口には石碑があって与謝蕪村の句が彫ってありました。菜の花や月は東に日は西に 蕪村 ウーン、名句ですが、ここからは永遠に菜の花畑は見えないでしょうね(笑)。「ちぬの海月は東に日は西に」という感じですが、これでは、元の句の風情は台無しですね(笑) ちょっと公園を散策しますが、ここからはその3につづきます。徘徊2022年2月24日(その1)はこちらです。じゃあ。ボタン押してね!

2022.03.04

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年2月24日(その1)「おい、こっち向けよ!」灘駅あたり

「おい、こっち向けよ!」 徘徊日記 2022年2月24日(その1) 灘駅あたり JR灘駅から歩きだして109シネマズハットを目指していました。ちょっと急いでいたので途中の脇浜公園をショートカットしようと進入したところやたら時間がかかってしまいました。 まずはこのノラ君です。おばさま方が頭をなでたりチヤホヤなさっていたので、ちょっとお写真をと近づいたとたんにプイッ!「オイ!こっち向けよ!」 あとを追いかけて「正面からのポートレートを一枚!」という気持ちなのですが、向こうも取り合うつもりがないらしく、こっちも、ちょっと取り合っているわけにはいきません。ザンネン! そのうえ、この公園、こじんまりしている割に梅の木がいっぱいで、もう一度、そのうえ、そろそろ見頃なのでした。 公園にはいい香りが漂っていて、梅は香りとセットということを実感します。 大慌てで、パチパチやって通り過ぎましたが、くだんのノラ君といい、もう少し取り合っていたかったのですが。 駆けつけてみた映画はこれです。 「アンチャーテッド」という人気ゲームの映画化だそうで、やたら空を飛んで、大慌ての映画でした。 で、映画を見終えてですが、この日は、ハット神戸から都賀川の河口あたりまでウロウロするつもりです。 というわけで、徘徊2022年2月24日(その2)に続きます。じゃあね。ボタン押してね!

2022.03.03

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年3月2日「エッ、紅白だけじゃないの?」三宮神社あたり

「エッ、紅白だけじゃないの?」 徘徊日記 2022年3月2日 三宮神社あたり ここの所、毎日のように三宮神社の前を通ります。すぐそこにあるシネ・リーブル神戸という、昔の朝日会館(今でもそうか?)にある映画館が贔屓なのですが、「愛しのミュージカル」とかなんとかのシリーズの上映が始まっていて、日参しているというわけです。 で、ちょっと急ぎ足で通り過ぎようとした三宮神社の曲がり角で初めて気づきました。 「黄梅やないか!」 鳥居を入った、境内の左右に紅白の梅が、なんというか、実に風情よく咲き始めていたのは知っていました。 本殿に向かって右側の紅梅は今こんな感じです。 ご覧のように、開花が少し遅れていた左側の白梅もそろそろ満開です。で、納得していたのですが、境内の外周に黄色い花が咲いているではありませんか。 紅白に黄色、三色セットというわけですね。初めて気づきました。急いでいたはずなのですが、ちょっと嬉しくなって境内に入りなおして、こんな写真も撮ってきました。 名物(?)の大筒です。ついでに解説の立て札もどうぞ。 神戸事件って、皆さんご存知でしょうか?慶応4年(1868年)の1月のことですから、大政奉還ののちの出来事で、幕末ではなくて明治新政府のはじまったばかりのことです。 新政府から親徳川方の尼崎藩の警備の命令を受けて出動中の備前藩の500人の行軍隊列をフランス人の水兵二人が横切ったことで、備前藩の銃兵が発砲した事件です。 フランス兵がピストルを持っていたのを見た砲兵隊長の滝善三郎という人が「鉄砲‼鉄砲!」と叫んだのを、隊員が銃撃命令だと受け取って発砲したということです。結局、滝という人が切腹して、日本人は切腹するという噂だけを拡げて決着したそうです。 大筒をぶっ放していたら備前藩どころか、新政府がどうなったかという事件ですが、なぜか大筒がこの神社にあります。 まあ、ここが西国街道という、今では国道2号線にあたる道路だと思いますが、その道路の元の道筋に当たる場所ということですね。ということで、今ではノンビリ梅が咲いているわけです。 なんか、今年は三宮神社にお世話になりっぱなしのブログですね。次はサクラですが、桜の木はあったのかなあ?ボタン押してね!

2022.03.02

コメント(0)

-

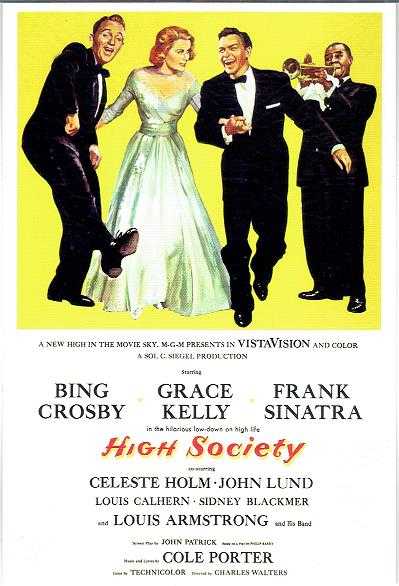

チャールズ・ウォルターズ「上流階級」シネ・リーブル神戸no139

チャールズ・ウォルターズ「上流階級」シネ・リーブル神戸 「愛しのミュージカル映画たち」の第3弾は、昨日の「イースター・パレード」のチャールズ・ウォルターズ監督の「上流階級」という映画です。毎回なんの予備知識も仕入れず見ていますが、画面にグレース・ケリーが出てきてのけぞりそうになりました。「上流階級って、あんた、これやとドキュメンタリーやん。 さすがのぼくでも、彼女がモナコかどこかの王様に見初められ(?)て、王妃になったことくらいは知っていましたが、この映画が映画スターだった彼女の最後の作品だったことは、もちろん知りませんでした。 話は映画と関係ありませんが、ここまで見て来たモンローやジュディ・ガーランドと同様に、彼女もまた最後が不幸だった人ですよね。まあ、偶然でしょうが、今回の企画の次の女優さんが誰なのか、ちょっと気になりますね。 で、映画ですが、不思議な演出(?)で、映画会社のライオンや、出演者のタイトルがあらわれる前に、実に長々と前奏の音楽が流れます。画面は暗いままで、たぶん1分や2分ということはなかったと思いますが、なんの意味があったのかぼくにはわかりませんでした。 で、サッチモこと、ルイ・アームストロングのしゃべりと演奏で映画は始まります。彼がこの作品の進行役というわけです。なんか、贅沢な設定です。 ジャズ・ミュージシャンのデクスター(ビング・クロスビー)とスキャンダル雑誌のトップ屋マコーリー(フランク・シナトラ)、堅物の実業家ジョージ(ジョン・ランド)が、美貌の令嬢サマンサ(グレース・ケリー)を巡って、どっちかというとシッチャカメッチャカのラブ・アフェイアを繰り広げますが、ようするにビング・クロスビーとフランク・シナトラとグレース・ケリーのための映画で、サッチモは盛り上げ役でした。 もっとも、グレース・ケリーこそ20代ですが、後の二人はおっさんです。だから、まあ、「後は段取りなわけ」ってことでしょう。それでも「シナトラが若いなあ・・・」 とは思いましたが、それは今見るからでしょうね。 ちょっと、おっさん映画という気がしました。いかにも1950年代のハリウッドの大物俳優映画という印象でした。まあ、ビング・クロスビーとかシナトラの歌とかに興味が湧かないからでしょうね。まあ、そのあたりは好き嫌いなのでしようがないですね。 ルイ・アームストロングの演奏と表情、妹キャロライン役だったリディア・リードに拍手!でした。監督 チャールズ・ウォルターズ製作 ソル・C・シーゲル原作 フィリップ・バリー脚本 ジョン・パトリック撮影 ポール・C・ボーゲル音楽 コール・ポーターキャストビング・クロスビー(C・K・デクスター=ヘヴン 音楽家・前夫)グレース・ケリー(トレイシー・サマンサ・ロード お金持ちの令嬢)フランク・シナトラ(マコーリー・コナー雑誌記者)ルイ・アームストロング(ルイ・アームストロング ジャズメン)セレステ・ホルム(エリザベス・インブリー雑誌記者) ジョン・ランド(ジョージ・キットリッジ新夫)リディア・リード(キャロライン・ロード妹)1956年・111分・G・アメリカ原題「High Society」配給 東京テアトル日本初公開 1956年10月20日2022・03・02-no26・シネ・リーブル神戸no139

2022.03.02

コメント(0)

-

チャールズ・ウォルターズ「イースター・パレード」シネ・リーブル神戸no138

チャールズ・ウォルターズ「イースター・パレード」シネ・リーブル神戸 「愛しのミュージカル映画たち」の第2弾はチャールズ・ウォルターズ監督の「イースター・パレード」でした。フレッド・アステアとジュディ・ガーランドです。 フレッド・アステアといえば「ザッツ・エンタテインメント That's Entertainment!」(1974)で初めて見たことは憶えています。 で、たしか、同じころの「タワーリング・インフェルノ」で、妙に記憶に残る詐欺師のじいさんだったような気がしますが、この人が歌って踊っている作品を1本まるまる映画館で見た記憶はありません。歌って踊っている姿をスクリーンで見るのは、今日が初めてでした。 「ザッツ・エンタテインメント That's Entertainment!」が封切られた当時、小林信彦や和田誠がアメリカ映画ネタのコラムで、ハリウッドのミュージカル映画とかを話題にしていたのを読んで、頭の中で想像はしていましたが、初めてスクリーンで見て納得しました! 遅そ-! (笑) 滑るように動くタップダンスの軽快さはスクリーンで見ないと体感できませんね。 女性と踊るシーンももちろんですが、映画が始まって早々のシーンですが、おもちゃ屋の店内で縫いぐるみのウサギを巡って少年と掛け合うシーンには、まあ、そういうふうに作られているとは思うのですが、いきなり鷲づかみされた気分で、目と耳はくぎ付けでした。「イヤーぁ、スゴイなあ、スゴイなあ・・・」 で、お相手はジュディ・ガーランドでした。ジュディ・ガーランドといえば「オズの魔法使い」というパターンが定番で、ぼくもそうですが、先日のマリリン・モンローもそうでしたが、今となってみれば、彼女も若すぎる、あんまり幸せでない最後を迎えた人という記憶が先に浮かんでしまいます。でも、映画では違いました。 スクリーンの彼女は溌溂として若々しくて、歌もダンスも堪能させてくれるのですが、演技の表情がまっすぐな印象ですばらしいですね。 最後の劇中ショーの町の風来坊二人組の演技なんて、「ブロードウェイだろうが、なんだろうが、そりゃあ、ウケるわな!!!」 とブロードウェイなんて知りませんが、納得でした。 見終えて、ただ一つ、引っかかったことをいえば、ハンナ・ブラウンを演じたジュディ・ガーランドはどう見ても20代の田舎からやって来た娘ですが、彼女が恋する師匠でもあり相方でもあるドン・ヒューズ(フレッド・アステア)は、どう若く見ても50代なのですね。密かに、いや、告白もしますが、横恋慕するジョニー(ピーター・ローフォード)は20代のハンサムボーイです。 「フレッド・アステアのダンスの凄みはともかく、ここでハンナがこのおっさんにほれるかな?」 恋に年の差をいうのは野暮とはいうものの、ちょっと、そう感じてしまいました。 で、帰ってきて調べてみると、この作品は1948年の封切りですが、ジーン・ケリー、「雨に歌えば」の、あの人ですね、が主役で始められたらしいのですが、彼が骨折かなんかしてしまったために。急遽、アステアが代役で出たんだそうです。アステアは1899年生まれで、このとき50歳ですが、ジーン・ケリーは1912年生まれ、今でいうならアラフォーですね。恋の相手としてはこの年の差は大きいですね。 ジーン・ケリーとジュディ・ガーランドの「イースター・パレード」、想像すると、これまたワクワクしますね。 調べたついでに気づいたのですが、「ザッツ・エンタテインメント」で、今思い出す女性のスターはライザ・ミネリですが、彼女はジュディ・ガーランドの娘さんなのですね。いやはや、アメリカのエンターテインメントの世界はスゴイですね。 まあ、それにしてもジュディ・ガーランドとフレッド・アステアには拍手!拍手!でした。 ところで、この企画は、それぞれの回の先着??名に絵葉書が配られていて、最初の写真はその絵はがきです。古いポスターの絵柄のようですが、ちょっと嬉しいので、ブログの写真で使いたいと思います。(笑)監督 チャールズ・ウォルターズ製作 アーサー・フリード脚本 シドニー・シェルダン音楽 アーヴィング・バーリン音楽監督 ジョニー・グリーン撮影監督 ハリー・ストラドリング編集 アルバート・アクスト美術 セドリック・ギボンズ、ジャック・マーティン・スミス装置:エドウィン・B・ウィリス衣裳:アイリーン、ヴァレス録音:ダグラス・シアラーキャストジュディ・ガーランド(ハンナ・ブラウン)フレッド・アステア(ドン・ヒューズ)ピーター・ローフォード(ジョナサン・ハロウ3世 通称ジョニー)アン・ミラー(ナディーン・ヘイル)ジュールス・マンシン(フランソワ)1948年・103分・G・アメリカ原題「Easter Parade」配給:東京テアトル日本初公開 1950年2月14日2022・03・01-no25・シネ・リーブル神戸no138

2022.03.01

コメント(0)

全34件 (34件中 1-34件目)

1