2022年05月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

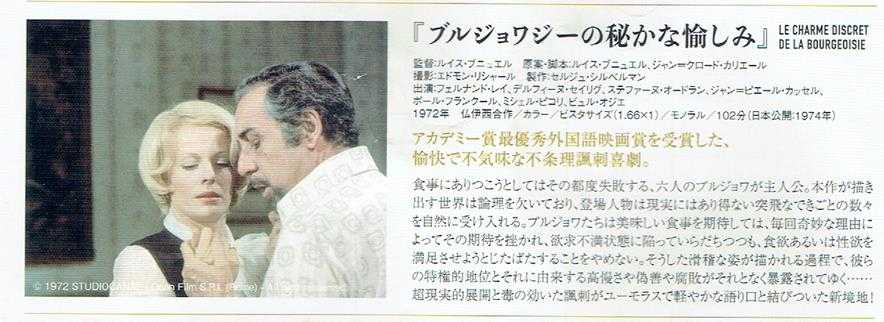

ルイス・ブニュエル「ブルジョワジーの秘かな愉しみ」元町映画館no128

ルイス・ブニュエル「ブルジョワジーの秘かな愉しみ」元町映画館 「ルイス・ブニュエル監督特集―男と女」という企画の2本目です。ああ、もちろんシマクマ君が見た2本目ということです。1974年に日本で劇場公開されたらしいのですが、なんとなく見た記憶がありました。何も覚えていたわけではないのですが、なんだか異様に懐かしい気持ちになりました。 1本目に見た「昼顔」は、どっちかというと心理描写に呆れたという気分の方が強かったのですが、こっちは、「ああ、70年代の映画やなあ。」という詠嘆というか、「ルイス・ブニュエルというのはこのバカバカしさなんだよなあ。」という、まあ、実に個人的な感想ではあるのですが、今となっては納得してしまいました。 たぶん、極東の島国の文化観や歴史観では計り知れない、ヨーロッパ産のブルジョワジーという階級というか、種族のようなものがあって、ヨーロッパの人には見かけと振舞でわかるのでしょうね。 で、映画は彼等の内実は食欲と性欲という、とてもまんまな「欲望」なのだと描いているんですね。だから、永遠の欲求不満に苛まれているわけで、当人たちは気づいているのかいないのか、たぶん気づいていないようなのですが、どこにたどり着くのかわからない道を当人たちだけで、てくてく歩いているようなものなのでしょうね。三度ばかり、そういう、唐突なシーンが挿入されていましたが、かなりシビアな批評表現なのでしょうね。 その上、登場する6人のブルジョワの中に一人インチキというか偽物がいるんですよね。フェルナンド・レイ扮するミランダ共和国とかの駐仏大使ですね。地位を利用してコカインの密輸かなんかで稼いで、それで「ブルジョワ」に取り入っているという役柄ですね。彼は、まあ、不安なわけで、だからこそ、とりわけ、ややこしい夢を見ちゃうのでしょうね。 性欲と食欲に浸っている能天気なブルジョワだけじゃない、まあ、露骨な権力欲で成り上がった、植民地主義の田舎者を異物として混入させているところは、ヨーロッパの人が見ると、かなり笑えるのだと思うのですが、シマクマ君には、素直に笑えないですね(笑いましたけど)。笑うと知ったかぶりをしている自分が恥ずかしいという感じです。 でも、一つ一つのプロットは人をくった話ばかりで、庭師になりたい司祭さんとか、シェフの死体が安置されている調理場とか、こむずかしく考えることを真っ向から拒否っていて、なかなか過激でした。 で、この映画は1972年のアカデミー外国語映画賞なんですね。まあ、それも含めてかなりなブラック・コメディでした。 そういうわけで、ミランダ共和国の大使とかをやっていたフェルナンド・レイと、今さらながらですが、人をくった演出の監督ルイス・ブニュエルに拍手!でした。監督 ルイス・ブニュエル脚本 ルイス・ブニュエル ジャン=クロード・カリエール撮影 エドモン・リシャール美術 ピエール・ギュフロワ衣装 ジャクリーヌ・ギュイヨ編集 エレーヌ・プレミアニコフキャストフェルナンド・レイ(ラファエル・アコスタ駐仏ミランダ共和国大使)ポール・フランクール(フランソワ・テヴノ)デルフィーヌ・セイリグ(シモーヌ・テヴノ)ビュル・オジエ(フロランス シモーヌの妹)ステファーヌ・オードラン(アリス・セネシャル)ジャン=ピエール・カッセル(アンリ・セネシャル)ジュリアン・ベルトー(庭師志願の司教)ミレナ・ブコティッチマリア・ガブリエラ・マイオーネミシェル・ピッコリ(大臣)1972年・102分・PG12・フランス原題「Le charme discret de la bourgeoisie」日本初公開:1974年5月2022・05・23-no71・元町映画館no128no

2022.05.31

コメント(0)

-

週刊 読書案内 レイモンド・チャンドラー『長いお別れ』(ハヤカワ・ミステリ文庫)

100days100bookcovers no72(72日目) レイモンド・チャンドラー『長いお別れ』(ハヤカワ・ミステリ文庫) 遅くなってすみません、と書くことすら憚られる遅刻で、いまは、やっと書くことができていることにホッとするばかりです。 『長いお別れ』(レイモンド・チャンドラー、清水俊二訳 ハヤカワ・ミステリ文庫) 前回、YAMAMOTOさんの書かれた馳星周の『神の涙』、そのコメント欄に内藤陳の名前が登場したとき、次に何を書くかは即刻決まった。これはもう冒険小説か探偵小説、とはいえ、冒険小説はほとんど読んだことがないので、そうだ、この機会に、久しぶりにチャンドラーを読み返してみよう、と思ったのが、まず第一の間違いだった。 そしてすぐに、第二の間違いをおかす。ここで楽をして、彼の一番短い小説『プレイバック』を読んでしまったのだ。読み終えて、はたと困った。何を書けばいいのか。だいいち、この小説は出来がよくない。遺作であり「謎の問題作」とされているけれど、そうではない。『長いお別れ』の完成後に最愛の妻シシイを亡くし、酒浸りになった末、なんとか立ち直ってようやく書いたこの作品が、『長いお別れ』に比較してありえないほどクオリティが低いのは、当たり前といえば当たり前のことなのだ。この小説を書いた翌年、チャンドラーは亡くなっている。 ここでチャンドラーから離れたらこんなに遅刻することもなかったかもしれないけれど、さらにチャンドラーを読んだことが第三の間違いだった。 『さらば愛しき女よ』を手に取って読み始めると、冒頭20ページほどで、小説としての出来の違いをはっきり感じた。なにより人物像がくっきりと魅力的で、どんどん読める。プロットも人物像も霞に包まれているようだった『プレイバック』とは雲泥の差だ(もちろん、出来不出来以前に好みの問題はあるだろうけれど)。 にもかかわらず、この小説を読み終えても書けなかった。どんどん迷路に入り込んでゆくようだった。エンタテイメント小説について何かを書くというのは、どういうことなのか。書評のプロは知らないけれど、素人が、面白かった、感じるものがあった、という以上の何を書けばいいのだろうか。書く必要があるのだろうか。その小説への「思い入れ」以外に、書けることなんてあるのだろうか。そして、わたしには特にチャンドラーへの「思い入れ」はないのだ。 でも、何かを書かなくてはいけない。ここまで来たら、もうチャンドラーで書くことしか考えられなかった。チャンドラーから何を見つけるのか、それがどんなものであるにしろ、それを書くしかないし、書けばいいのだと開き直って、『長いお別れ』のページを開いた。そして、30ページを読み終えたところで、これは名作だと思った。村上春樹の言っていることはやっぱり正しかった。でも、最初からこれを読めばよかったのかというと、そういうわけでもないのかもしれない。感動が、私が読んだ3作の選択、順番によってより深くなったと言うこともできるからだ。 3冊にしては遅れ方が甚だしいのは、年々劣化する読書速度と、何を書けばいいのかと煩悶していた時間を加味していただけるとうれしい。 『長いお別れ』は、主人公のフィリップ・マーロウが、この小説のキーパーソンであるテリー・レノックスと出会うところから始まる。探偵と酔っ払いとして出会ったが、ふたりはすぐに親しくなる。マーロウの視点で描かれるレノックスは、弱く、妻にしてはいけないタイプの女性に惹かれ、妻とし、それゆえ苦労し、顔には戦争で被弾したと思しき深い傷があり、過去は陰翳に包まれて謎めいている。そんな人物に、その属性をそのまま受け入れながら、マーロウは人間として惹かれてゆく。そしてその経緯、出会いから、妻殺しの容疑者として逃亡するレノックスを幇助するまでの冒頭ほんの数十ページが、この小説を最後まで牽引することになる。 冒頭の魅力は人物像の魅力に直結しているのだけれど、それを引き出しているのは、マーロウの情動と、彼の個別の人生経験と人を見る目、それを文字にできる作家のペンだ。探偵小説としての「型」ではない、生に近い人間として描かれているからこそ、私は心が動いたのだと思う。 チャンドラーは、プロットがそんなに優れている作家ではなく、どちらかというと「シーン」の作家だ。印象的なシーンをつくり、そのなかで、彼特有の、少し持って回った言い方で、人物や背景を生き生きと描写する。そのことは、チャンドラーがハリウッドでいくつか脚本を書いている脚本家でもあることも関係しているかもしれない。地の文の描写もいいが、セリフもいい。 自らの情動を警官に語るマーロウのセリフを、少しだけ引いてみる。*** 僕はロマンティックな人間なんだ、バーニー。暗い夜に泣いている声を聞くと、なんだろうと見に行く。そんなことをしていては金にならない。気がきいた人間なら、窓を閉めて、テレビの音を大きくしておくよ。あるいは、車にスピードをかけて遠くへ行ってしまう。他人がどんなに困ろうと、首をつっこまない。首をつっこめば、つまらないぬれぎぬを着るだけだ。テリー・レノックスと最後に会ったとき、われわれはぼくの家でぼくがつくったコーヒーをいっしょに飲み、タバコを吸った。だから、彼が死んだと聞いたとき、台所へ行って、コーヒーをわかし、彼にも一杯注いで、タバコに火をつけてカップのそばにおき、コーヒーが冷めて、タバコが燃えつきると、彼におやすみをいった。こんなことをしていて金になるはずはないんだ。君ならこんなことはしないだろう。だから、君はりっぱな警官になっていて、ぼくは私立探偵になってるんだ。*** こんな風に使われる「ロマンティック」という言葉には初めて出会ったが、マーロウが「クール」とか「非情」というキャラクターとはまったく違うこと、レノックスとマーロウの関係、彼が世の中とどんなふうに対峙している人物なのかが、これだけのセリフで十分に分かる。 どの人物も、セリフでキャラクターが色濃く描写されているのは同じで、作家のロジャー・ウェイドや、事業家で億万長者のハーラン・ポッターなども、一筋縄ではいかない、複雑な造型がされている。地の文でいうと、ヒロインと言うべきアイリーン・ウェイドの最初の登場シーンなどは、彼女の金髪の描写といい、比喩といい、数行でファンタスティックな空気ができあがって、ちょっとこれまでこんな文章を読んだことがないような仕上がりだ。人物にセリフを語らせながら、当時のアメリカの時代背景や、舞台になっているロサンゼルス、ハリウッドという土地柄をうかがわせているのも巧みで、このあたりも、脚本家的な方法論なのかもしれない。(そういえば、このリレーの最初の頃にとりあげたローレンス・ブロックの『八百万の死にざま』の舞台はニューヨークだったのだが、書かれた時代に隔たりはあれど、街の特徴は小説のもつ色合いに反映されている。) 人口に膾炙していると思うので、ストーリーは紹介しない。レノックスの人物像に比して、彼の行動の原因についての説明はほとんどされていないけれど、それはマーロウからは結局計り知れないことで、その距離感が、ふたりの関係に深い余韻を持たせている。冒頭に呼応するように、最後も登場人物はレノックスとマーロウのふたりだけだが、これもまたつややかな名シーンになっている。 それではKOBAYASIさん、お待たせしました。よろしくお願い致します。※ 蛇足だが、『プレイバック』以外の長編はすべて、ハリウッドで映画化されている。私は、『大いなる眠り』をハンフリー・ボガード主演、ハワード・ホークス監督で映画化した『三つ数えろ』しか観たことがないけれど、『長いお別れ』はロバート・アルトマンが監督をしているそうで、これはぜひ観ておきたいと思う。※ もうひとつ追加を。この度読んだ3作とも清水俊二訳だ。『長いお別れ』は村上春樹訳も手元にあるが、すべて同じ人の翻訳で読まないと訳文に左右される要素があると思ったので、今回は読まなかった。2021・07・26・K・SODEOKA追記2024・04・20 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.05.30

コメント(0)

-

ルイス・ブニュエル「欲望のあいまいな対象」元町映画館no127

ルイス・ブニュエル「欲望のあいまいな対象」元町映画館 同じ女性の「今、この時」を二人の女優で演じる意味は何?やっぱりそう考えてしまいますが、意味なんてないということらしいです。そういうわけで、やっぱりブニュエルでしたね(笑)。 見たのはルイス・ブニュエルの「欲望のあいまいな対象」でした。「ルイス・ブニュエル監督特集―男と女」の5本目です。ここまで、面白いのかつまらないのか、見ていて判断がつかない作品ばかりでしたが、これまた同様に、「なんじゃこれ?!」でした(笑)。 題名が「欲望のあいまいな対象」なのですが、今回の特集ですっかりおなじみになったフェルナンド・レイ扮するマチュー・ファベールというお金持ちの男性の「欲望」は「あいまい」でもなんでもないですね。むしろ「率直」そのもので、見ていてアホらしいようなものなんですが、問題は、そのお相手であるコンチータという女性ですね。二人一役で、キャロル・ブーケとアンヘラ・モリーナという二人の女優さんが交互に登場しますが、途中で、どっちがどっちだったのか違いが判らなくなりました。 ようするに、ぼくはマチューと同じで、そこに「対象」としての「誰か」なり、「なにか」があればなんだっていいわけですね(笑)。そのあたりに関しては、いい年にまで、あれこれ生きてきたはずなのですが、結局、赤んぼうの「おしゃぶり」から、それほど成長しているわけじゃないのでしょうかね。 まあ、大人的にいえば、欲望は対象なんて見ていない、まあ、自分勝手な明確さで、自分の中にあるのだということなのでしょうかね。フロイトとか持ち出してあれこれ言う人がいそうな話でしたが、この年になって、そういうことを見せられても「ああ、そうだよな。そういってしまえば、そこで起こる関係性とかどうなるのかね。それをぶっ飛ばしてしまって、身もふたもないけど。」とかなんとか、のんびりした諦めのようなものが浮かんでくるようなもので、格別、驚いたり、恐れ入ったりするわけでもありませんでした。 それにしても、映画の構成のうまさは格別で、長距離列車のコンパートメントで語られるヒマつぶしの身の上話で引っ張るだけ引っぱって、最後はドカン!なのですから、小理屈をこねるより、面白がるのが筋でしょうね。 大人たちが盛り上がっている艶笑噺に、子どもが首をつっこみたがるシーンが面白いですね。自分は面白がって、興味津々なのに、子どもには「あんたたちが聞かせる噺ではない、」と母親だったかが叱りますが、「あんたたちこそ知っておくべき話」だったのかもしれませんね。 いやはや、またしても煙にまかれたルイス・ブニュエルに拍手!でした。監督 ルイス・ブニュエル製作 セルジュ・シルベルマン原作 ピエール・ルイス脚本 ルイス・ブニュエル ジャン=クロード・カリエール撮影 エドモン・リシャール美術 ピエール・ギュフロワ編集 エレーヌ・プレミアニコフ音楽 ワーグナーキャストフェルナンド・レイ(マチュー・ファベール)キャロル・ブーケ(コンチータ)アンヘラ・モリーナ(コンチータ)アンヘラ・モリーナジュリアン・ベルトー(エドワール)ジュリアン・ベルトーアンドレ・ヴェベール(判事マルタン)ミレナ・ブコティッチ(パリに帰る婦人)1977年・104分・G・フランス・スペイン合作原題「Cet obscur objet du desir」日本初公開1984年11月3日2022・05・27-no74・元町映画館no127追記2022・06・29 今回の「ルイス・ブニュエル監督特集―男と女」という特集は6本立てだったのですが、確か「自由の幻想」だったかは見損ねました。格別、映画史的興味があるわけではありませんが、見始めたら完走したいという、子供じみた欲望に突き動かされて、映画館に通うのですが、カレンダーの読み間違いで見損ねました(笑)。 スペインとかフランスとかを舞台にした映画なのですが、60年代から80年代の「日本」の、文化の世相というか社会のムードを思い出して面白かったですね。四方田犬彦とかが新進気鋭の時代だったのです。まあ、結構かぶれましたが(笑)

2022.05.29

コメント(0)

-

ルイス・ブニュエル「哀しみのトリスターナ」元町映画館no126

ルイス・ブニュエル「哀しみのトリスターナ」元町映画館 「ルイス・ブニュエル監督特集―男と女」の4本目です。若き日のカトリーヌ・ドヌーブが、これでもかという感じで登場します。見たのは「哀しみのトリスターナ」です。これは、たしかに見た覚えがありますが、見終えて唖然としました。 「こんな、話だったんだ!?」 今回のルイス・ブニュエル特集は、この驚きの繰り返しです。どうなっているのでしょうね。40年前に、いったい、何に惹かれたのか、どの映画を観ても思い出せません。 全くの偶然ですが嵐山光三郎の「漂流怪人・きだみのる」(小学館文庫)を読んでいたこともあって、三好京三という、なんだかインチキ臭かった直木賞作家の「子育てごっこ」という話を思い出しました。 映画は義理の父親が妻の連れ子、義理の娘に肉体関係(?)、恋愛関係(?)を迫るという話でした。当人に云わせれば「愛」の表現であるようなのですが、見ているシマクマ君には、男の言動は単なる欲望でしかないわけで、まあ「めんどくさい」わけです。この「めんどくさい」男、ドン・ロペ(フェルナンド・レイ)は、貴族の末裔で、親の遺産を食いつぶしている金利生活者で、無神論者で、なぜか貧乏人にやさしい共産主義のシンパという、なんだかわけのわからない人物なのですが、なんのことはない、与えられた境遇に、無邪気にふんぞり返る「こども」の欲望の塊なのです。 そういう、社会性皆無というか、幼稚というか、傲慢というかの「欲望」の対象である境遇に、至極当然のことながら、耐えられない、義理の娘トリスターナ(カトリーヌ・ドヌーブ)は、当然、ホラシオ(フランコ・ネロ)という、若い絵描きに恋をして出ていくわけですが、やがて、片足切断という大病を患った彼女は義理の父ドン・ロペ(フェルナンド・レイ)のもとに戻ってきます。 何故そんなところに帰っていくのかというのが、たぶんこの映画を観ている人にとって当然の疑問で、ぼくも、やっぱり、そこのところに注目してしまうわけですね。まあ、そのあたりからがブニュエル映画の本領発揮という感じでした。 で、ここからは、心理劇というか、映画的というか、若きカトリーヌ・ドヌーブの演技の見せ場でした。ベッドに放り出された、まあ、不気味な義足。媚態とも憎悪ともとれるあいまいな笑顔。なごやかなホームパーティの部屋の外をコツコツと歩くホラーな足音。まあ、「ゆっくり時間をかけて、何の手も下さないで殺す」という、自滅型・ホラー・ミステリー映画の様相ですが、それぞれのシーンは、やっているのがカトリーヌ・ドヌーブですからね、なかなかの迫力で、見ごたえありました。 ボクは、何故か、この女優さんの動きには、なんとなくなどんくささを感じてしまうのですが、アップされたお顔はさすがでしたね。というわけで、カトリーヌ・ドヌーブ(トリスターナ)に拍手!の作品でした。 で、まあ、このところ見ているブニュエル映画では毎度おなじみのめんどくさい奴、フェルナンド・レイ(ドン・ロペ)には、当然、拍手!。 ついでに、やっぱり「何が言いたいの?」のルイス・ブニュエルにも拍手!でした。 監督 ルイス・ブニュエル原作 ベニト=ペレス・ガルドス脚本 ルイス・ブニュエル フリオ・アレハンドロ撮影 ホセ・F・アグアーヨ美術 エンリケ・アラルコン音楽 クロード・デュランキャストカトリーヌ・ドヌーブ(トリスターナ)フェルナンド・レイ(ドン・ロペ)フランコ・ネロ(ホラシオ)ローラ・ガオス(サトゥルナ)ヘスス・フェルナンデスサトゥルノヘスス・フェルナンデスアントニオ・カサスドン・コスメアントニオ・カサスビセンテ・ソレル神父ドン・アンブロシオビセンテ・ソレルホセ・カルボ叔父の堂守ホセ・カルボフェルナンド・セブリアンミキス医師フェルナンド・セブリアン1970年・100分・G・スペイン・フランス・イタリア合作原題「Tristana」日本初公開:1971年1月2022・05・25-no73・元町映画館no126

2022.05.28

コメント(0)

-

週刊 読書案内 馳星周「神の涙」(実業之日本社文庫)

100days100bookcovers no71 71日目 馳星周「神の涙」(実業之日本社文庫) 前回の70日目から20日が過ぎました。遅くなってすみません。 「外出が続きます」と投稿が遅れることを告知していましたが、わけがわかりませんよね。1週間、沖縄に行っていました。勝手に「フィールドワーク」と命名している「沖縄を知る」旅です。2月にフライトチケットを格安で取り(往復6,340円!)、全国・沖縄のコロナ感染状況や社会情勢を気にかけ、キャンセルも視野に入れていました。最終的にひとり旅で北部や中部を中心に計画し直し、決行しました。出発前にbookcoversの投稿が間に合わなかったのが残念でした。 「読売文学賞」をバトンに、degutiさんの庄野潤三『夕べの雲』からsimakumaさんの色川武大「狂人日記」へ。色川武大は私の知らない作家でしたが、直木賞作家、阿佐田 哲也・井上 志摩夫・雀風子とペンネームを複数持つこと、雀士でアウトロー生活、などから私が次に選んだのは、馳星周。 2020年の第163回直木賞を『少年と犬』で受賞。坂東レーニン・佐山アキラ・古神陸というペンネーム、『不夜城』などの暗黒小説、麻雀ではなくけれどゲームに詳しいなどなど…。実は他にも新宿ゴールデン街という共通点も! 馳星周は色川武大と同様、私は全くご縁がなかったのだけれど、『少年と犬』が気になっていた上に、この「100days100bookcovers」のどこかにsimakumaさんかkobayasi君のコメントがあったと記憶しています。映画監督・俳優の周星馳の名前を逆にしたものというペンネームの話題だったかな?そんなきっかけで図書館で何冊か借りて読むようになりました。『ゴールデン街コーリング』『雨降る森の犬』『ラフ・アンド・タフ』『少年と犬』…。 『少年と犬』は、いつ予約したのか忘れたころにやっと順番が回ってきました。仙台から熊本まで、さまざまな弱者に寄り添う野犬タモンを通して、東日本大震災の地震や津波、原発の事故に対する国や人々の姿勢を問い続けています。特にこの度のオリンピックの復興五輪という当初の意義は今やほとんどの人の意識にないのでは!?と思っている私は、小説そのものや犬への畏敬だけでなく、馳星周の社会的な姿勢にも大いに共感したのです。 では次に、どの作品にしようかと図書館で迷った結果、『神(カムイ)の涙』にしました。アウトローものではないけれど、北の大地を舞台にしたアイヌ民族に関する話でしたので…。20数年前に北海道の静内に青春切符で鉄道旅をしたことがあります。(また鉄道話ですみません。)加古川に舞台公演に来てくれた静内のウタリ協会のみなさんと沖縄のエイサーのみなさん(アイヌと沖縄を学ぶ人権企画は、すばらしかったなぁ!)との懇親会の中で、「また静内に来てくださいよ」という社交辞令を真に受けてひとりで行ってきたのです。私のいつものフィールドワークのスタートではないかな。大学、行政、地域の方にアポを取ってお話を聞きに行きました。当時朝日新聞に連載していた『静かな大地』(池澤夏樹)で静内の歴史や淡路島との関係も知り、また加古川でアイヌの文化と歴史を学ぶ会に参加し、『旧土人保護法』など同化政策を学び、ネイティブアメリカンなど先住民の教えなども友人から聞いていたこともアイヌ民族に魅かれた理由です。 『神の涙』のあらすじは、だいたい以下のとおり。 アイヌの木彫り作家の平野敬蔵は、両親を交通事故で亡くした孫の悠と二人暮らし。敬蔵に弟子入りを願って東京からやって来た尾崎雅比古が関わることによって、アイヌであることを否定し、高校から敬藏の家を出ることを決意していた悠の心が少しずつ開かれていく。同時に雅比古のルーツと、彼がなぜ敬蔵を訪ねて来たのかが明らかになっていく。福島原発事故の責任に向き合わない国や東電に対する憤りに対して友人と無謀に行動し、結果として警察に追われることになる雅比古のストーリーとカムイモシリ(神々の住まう地)である北海道の壮大で優美な自然を舞台にした敬蔵と悠、雅比古が本物の家族になっていくストーリーが絡まり合って織りなされる、タペストリーのような小説でした。 まず表紙の「摩周湖の滝霧」―「雲海」という名称ではなく、「滝霧」と言われるのは、周囲の断崖から滝のように“白い塊”が流れ込むからだとか。実は今回、沖縄でやんばるをひとりでドライブし、国立公園「大石林山」に行ったのですが、ちょうどその時上から霧が下りてくる一瞬を見たので、ちょっと背筋がゾクッとしました。休園中だったので、入り口でスタッフの方に説明してもらっていた時です。晴れている時より雨の後や雨が降っている時の方が荘厳さがあって僕は好きなんですと言っておられましたが、ここでも神々の住まう地を感じました。 「この辺りの山は昔はみんなアイヌのものだったんだ。」と敬蔵が言う山の神様が住まうところ。摩周湖の滝霧は、山の神様が摩周湖の水を飲みに行く印だという。オホーツク海、知床、藻琴山を訪れ、悠も雅比古も自然の神々しさに圧倒されていく。悠は自分が嫌悪していた故郷やアイヌであるという事実をだんだん肯定するようになるのです。 そんな山に住む、羆(ひぐま)やシマフクロウやエゾシカの生態は自然を破壊する人間への批判になっています。木彫りに最適な木を探し得られるのも、動物たちに向き合えるのも、カムイを信仰するアイヌしかいない。精魂込めて動物を彫り上げていく敬蔵は、木彫りに命を吹き込む時にユーカラを唱える。雅比古は母が口にしていた「銀の滴降る降るまわりに、金の滴降る降るまわりに…」が『アイヌ神謡集』の中の梟の神の自ら歌った謡だと知っていきます。 敬蔵はいつも「はんかくさい」(「ばかもの」「恥知らず」という意味の北海道や東北の方言)と口にします。本当に今の日本の人間どもは「はんかくさい」し、どうにも未来が望めないくらいなのだけれど、この本の中には「赦し」が書かれています。最後はちょっとヒヤヒヤする暗黒の山での騒動があるのですが、バッドエンドにならないのも救われました。エゾシカの肉で作ったカレーや豆を挽いて淹れるコーヒーなどが美味しそうで、嗅覚や味覚まで刺激された作品でした。 馳星周の他の作品の中では、『不夜城』を外せないと手元に置いています。加古川のレトロな図書館は休館となりましたので、限度いっぱい借りてきました。いつも上手くリレーできたかどうか心許ないのですが、sodeokaさんに繋ぎます。どうぞよろしくお願いします。2021・06・27追記2024・05・11 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目) (81日目~90日目) という形でまとめています。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.05.27

コメント(0)

-

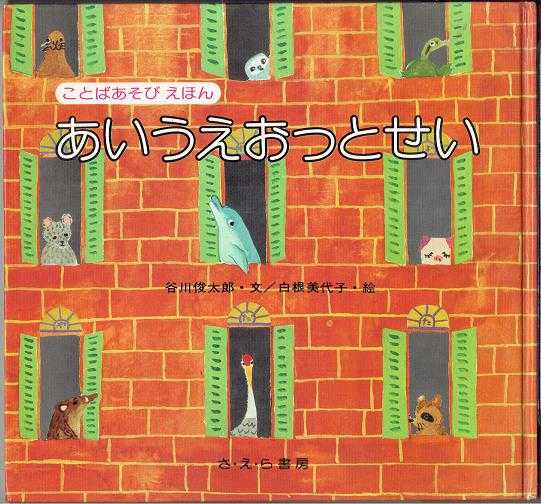

週刊「ジージの絵本」谷川俊太郎・文 白根美代子・絵「あいうえおつとせい」(さ・え・ら書房)

谷川俊太郎・文 白根美代子・絵「あいうえおつとせい」(さ・え・ら書房) 「ことばあそびえほん」という「さ・え・ら書房」という本屋さんが出していたシリーズの1冊です。最初のページに、この絵本の文を書いた谷川俊太郎が「あいうえお讃」という文章で解説しています。そこから少し引用します。 あいうえおの文字をおぼえることは、もちろんたいせつですが、文字より先に、あいうえおの音の豊かさを、身につけることも負けずおとらずたいせつだと思うんです。ただ棒よみするんじゃなく、、その一行一行の、一音一音の表情を味わってほしい。そのためには、あいうえおを、言ってみればおもちゃとして、親子で遊んでみるのもおもしろいんじゃないかな。 というわけで、ことばあそびです。ゆかいな仲間のユナチャン姫とか、ひらがなが読めるようになったばかりですが、大きな声で読めそうですね。ラ行は「ら、り、る、れ、ろ!」とかわかってくると楽しそうです。らいおんはりすのるすにれこーどをろくおんなかがいいうなぎと もぐらこかげで ごもくならべ 二つめは少しむずかしいかもしれません。「がぎぐげご」とか「ぱぴぷぺぽ」とかいえるようになると、どんどんたのしくなるにちがいありません。 先程の「あいうえお讃」の中で解説しています。 各行の初めの文字、最終文字、または他の特定の文字を並べると、人名やある語や句になるこういう遊戯詩を、英語ではアクロスティックと呼ぶんですって。この本では、ひとつひとつの詩に、五十音の各行がかくれています。さがしてみてください。 アクロスティックというのは、英語の詩では「不思議の国のアリス」とかに出てくるのが有名だったと思いますが日本にもありますね。和歌に折句(おりく)とか沓冠(くつかぶり)とかいう技法がありますが、同じ遊びですね。唐衣 きつつなれにし つましあれば はるばる来ぬる 旅をしぞ思ふ 「カキツバタ」が詠みこまれていますが、「伊勢物語」の東下りにある有名な一首です。高校時代に出会われたはずの和歌です。 沓冠(くつかぶり)というのは頭もお尻もという遊びです。夜も涼し 寝ざめのかりほ 手枕(たまくら)も 真袖(まそで)も秋に 隔てなき風(兼好法師)夜も憂し ねたく我が夫(せこ) はては来ず なほざりにだに しばし訪ひませ(頓阿法師) 兼好法師の歌を、前から拾えば「よねたまへ」(お米下さい)、後ろからも「ぜにもほし」(銭もほしい)と無心しています。 それに対して、返事をした頓阿法師が「よねはなし」(お米ありません)、「ぜにすこし」(銭なら少し)と答えているわけです。歌の筋もちゃんと通っているところがすごいですね。この場合は生活がかかっているようで、遊びといっていいのかわかりませんが、一般的に言えば、江戸時代に至るまで、和歌に関わる「ことばあそび」はいたるところい出てきますね。谷川俊太郎は、そういう文化の詩的な継承者だと思います。 お家で、おチビさんやお母さんの名前とかでアクロスティックとか折句とかで「ことばあそび」を遊ぶのもありそうですね。なかなか文化的なあそびですよ(笑)

2022.05.26

コメント(0)

-

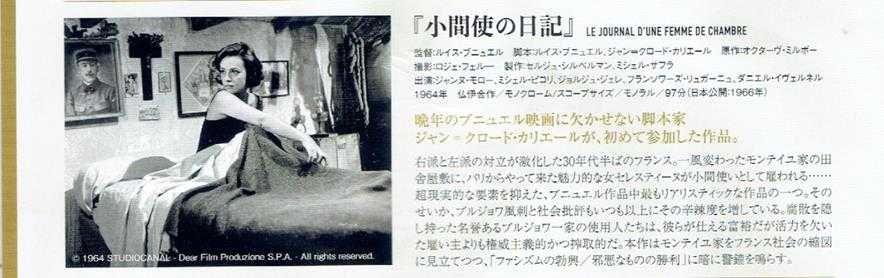

ルイス・ブニュエル「小間使いの日記」元町映画館

ルイス・ブニュエル「小間使いの日記」元町映画館 「ルイス・ブニュエル監督特集―男と女」で3本目に見たのは「小間使いの日記」です。 よく覚えていませんがミルボーという人の原作が、大昔に角川文庫かなにかで出ていて、途中で挫折したような記憶があります。映画は、題名通り、お屋敷に勤める小間使いの女性が主役でした。1960年代の作品でモノクロでしたが、ジャンヌ・モローという女優さんを、こうやって名前と重ねてみるのは初めてでした。独特の雰囲気のある美しい人でした。 列車の車窓に田舎の風景が写り、やかて停車して、ドアの外の風景は作り物かと思っていたら、ドアが開いて外の風景が写っていたので、ちょっと驚きましたが、次のシーンでは駅舎からトランクを持ってでてきた女性をお屋敷からの出迎えの馭者が待っていて、馭者席に隣り合って座ったふたりがあいさつ代わりに話をしながら馬車に乗って田舎道を進んでいきます。 結果的にいえば、ここまでの映像が、いかにもルイス・ブニュエルでした。見ている、こっちをどこかに連れていく印象で、なかなか、悪くないのです。 まあ、話を続ければ、馭者台の女が新しい小間使いのセレスチーヌ(ジャンヌ・モロー)、馭者の男がジョゼフ(ジョルジュ・ジェレ)で、お屋敷の下男のようです。駅から延々と馬車に揺られ到着したのはモンテイユウ家、老田舎紳士と若夫婦の三人が暮らしているお屋敷でした。 この人は始まって、しばらくして「靴」を抱えて死んでしまいますが、まず、「脚」及び「靴・ブーツ」フェティストの老田舎紳士、のべつ幕なしの性的欲求を行動に移す若主人、旺盛な物欲の割には冷感症気味の、その妻というお屋敷です。 ほかにも、あれこれ事件は起こりますが、屋敷に出入りしていた少女が森で殺されるという話がメインのというか、筋を運ぶお話でした。殺された少女を好いていたセレスチーヌは、文字通り体を張って真犯人を探す探偵になるのですが、そのあたりから映画そのものが焦点を失うというか、「彼女は何故そうするのか?」が、見ているシマクマ君にはわからないまま、結末を迎えます。 なんなんですか、この展開は! 小間使いがやってきたお屋敷をフランス社会の比喩だというふうに見るのであれば、フランスに対する揶揄とかいうレベルではない、もっと厳しい「嘲笑」のようなものが映画全体に漂っている感じするのです。 しかし、少女殺害の犯人として描かれている下男ジョセフの極右的政治行動や、小間使いセレスチーヌが結婚する、元フランス軍大尉の極右ぶりが、映画の終盤に畳みかけてるように描写されるのですが、その描写の中で、その社会に対して、客観的な「眼」として存在していたはずの女主人公の行動そのものが、どこか、脈絡を失っていく結末にはポカンとするほかありませんでした。 ウーン、参りました。 監督 ルイス・ブニュエル原作 オクターブ・ミルボー脚本 ルイス・ブニュエル ジャン=クロード・カリエール撮影 ロジェ・フェルーキャストジャンヌ・モロー(小間使いセレスチーヌ)ミシェル・ピッコリ(モンテイユウ氏)ジョルジュ・ジェレ(下男ジョゼフ)フランソワーズ・リュガーニュダニエル・イベルネル1963年・98分・G・フランス・イタリア合作原題:Le journal d'une femme de chambre配給:マーメイドフィルム、コピアポア・フィルム日本初公開:1966年4月2022・05・24-no72・元町映画館

2022.05.25

コメント(0)

-

ブリュノ・デュモン「ジャネット ― l'enfance de Jeanne d'Arc」元町映画館no124

ブリュノ・デュモン「ジャネット ― l'enfance de Jeanne d'Arc」元町映画館 予告編を見て「なんだこれは?」という感じで見に来ました。連休明けの元町映画館です。ソフィア・ローレンの「ひまわり」が行列だそうで、実にめでたいのですが、こっちは閑古鳥でした。ブリュノ・デュモンという監督はもちろん知りません。で、映画が「ジャネット」、「ジャンヌ」の二部構成になっていることもよく知らないままやってきました。この日に見たのは第1部「ジャネット」でした。 チラシには、ちょっと怖い顔で映っていますが、実にあどけない羊飼いの少女ジャネット(リーズ・ルプラ・プリュドム)が牧場の空地で歌を歌います。シャルル・ペギーという人の詩劇の詩らしいのですが、要するに「信仰」のことばです。信仰心のないシマクマ君は「ふーん…」という気分で聴いています。少女は高揚してくると歌いながら踊り始めて、頭を激しく前後させたり、側転したり、飛び跳ねたりします。 友だちの少女や、叔父さんも登場します。修道女の二人組や、浮浪児の少年の兄弟の二人組も登場します。「おなかが空いた。」といってヨチヨチ歩く弟の姿なんて最高です。修道女の双子のような二人組も踊ったり歌ったりしますが、なんというか、筋立てのうまく運ばない小学校の学芸会に、中学生か、高校生のお姉さんがやってきて踊っている感じです。振り付けはシンプルで、踊るときの音楽はロック調で、まあ同じ所作の繰り返しです。 オルレアンの少女、あのジャンヌ・ダルクが、まだ羊飼いの少女だったころの物語なのです。だから、神様のお告げを聴くシーンもあります。林の中でジャネットが三人の神様に出会うのですが、なんだか、神様も出会いの場面もシュールでポカンとしてしまいました。 途中で、少女だったジャネットは少しおねーさんに成長して、役者も変わります。神のお告げを聞いたからでしょうか、ジャンヌと呼ばれるようになって、いよいよ、出陣!というところで終わりました。 音楽も踊りも、一風変わっていますがいやな感じではありません。ただ、テンポも展開も、勝手に見てくださいという印象で、見ている方はポカンとしていたら終わったという感じです。これが第1部だそうです。「第2部はどうするのか?」って?もちろん見に行きますよ(笑)なんだかんだ言ってますが、わからないままに、ちょっと誘惑的なのです。 子供の頃のジャネットだったリーズ・ルプラ・プリュドムのたたずまいがとても良かったことは間違いありません、拍手!です。 この映画は、登場人物たちが、おそらくシロウトというか、俳優ではないようです。物語の筋立ては、編集によって、何とか成り立っていますが、映像は一つ一つのシーンが、それぞれ勝手に生き生きしている印象です。不思議な映画でした(笑)。監督 ブリュノ・デュモン原作 シャルル・ペギー脚本 ブリュノ・デュモン撮影 ギョーム・デフォンテーヌ編集 ブリュノ・デュモン バジル・ベルヒリ音楽 Igorrr振付 フィリップ・ドゥクフレキャストリーズ・ルプラ・プリュドムジャンヌ・ボワザンリュシル・グーティエ2017年・106分・フランス原題「Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc」2022・05・16-no68・元町映画館no124

2022.05.24

コメント(0)

-

アンドレイ・コンチャロフスキー「親愛なる同志たちへ」シネ・リーブル神戸no151

アンドレイ・コンチャロフスキー「親愛なる同志たちへ」シネ・リーブル神戸 予告編を見ていて、ソビエト・ロシアの時代、フルシチョフ政権下の1962年に起こったノヴォチェルカッスク虐殺事件を題材にした作品だと気づいてやってきました。 2020年に撮られた作品らしいですが、ソビエト映画の巨匠とチラシにあるアンドレイ・コンチャロフスキーという監督の作品を見るのはこれが初めてです。映画は「親愛なる同志たちへ」です。 スターリンを批判することで、政治的失脚を免れたフルシチョフの時代のソビエト社会の真相を、かなりな率直さで描いた作品でした。 主人公は女性でした。名前はリューダ、年齢は40代後半(?)、はやりのことばでいえばシングルマザーで、党の地区委員会の「幹部」です。 同じ地区委員会の「幹部」の男性との不倫(?)シーンから映画は始まりました。地位を利用しての生活物資の入手、官僚機構の秩序からはみ出す発言や行動、看護兵としての赤軍従軍歴の誇りと自信、英雄的赤軍兵士との不倫(?)の恋の結果の、妊娠、出産、シングル・マザーとして育ててきた娘への愛。 「外」からの視点で見れば、彼女は素朴で傲慢なスターリニストとして描かれています。「共産主義」の理想をお題目にして、偶像崇拝と事実の隠ぺい、反対者に対する粛清をセットにして権力を維持したソビエト体制の最も素朴かつ絶対的な崇拝者です。 彼女は「官僚体制」の特権階級であることに自足しており、そうであるからこそ、自分自身がスターリンと、そして、今ではスターリンを批判した現党中央と同じ穴の狢であり、目の前で繰り広げられている虐殺が自ら盲信する「共産主義」の美名のもとになされていることに気づくことが出来ません。 映画は、ソビエト体制が崩壊して、初めて明らかになったノヴォチェルカッスク虐殺の最中、娘の安否を気遣い、右往左往するリューダを描くことで、官僚主義、あるいは、特権的教条主義のご都合主義の実態を暴いていきますが、目の前で起きている現実によって「人間的」、「心情的」葛藤に晒されていくリューダにしろ、地区KGPのヴィクトルにせよ、スターリン主義のソビエト体制そのものへの批判にはたどり着けない姿を描き切ったアンドレイ・コンチャロフスキー監督に唸りました。 かつて「実録連合赤軍」を撮った若松孝二や、韓国の光州事件を題材にした「タクシー運転手」を撮ったチャン・フン監督を彷彿とさせましたが、彼ら以上に、アンドレイ・コンチャロフスキー監督の国家体制としてのスターリン主義に対しての、他人ごとではない批判の深さを感じました。 現実に、現在のロシアでも元KGBの権力者が権力を握り、戦争を始めています。スターリン主義の常套手段だった秘密警察による民衆監視と排他的ナショナリズムを煽って独裁化しているようにも見えます。この作品の批判の矛先は現在のロシアの政治体制にまで届いているかのようです。 もっとも、権力者に対する無批判と情動的な排他主義は、とても他人事とは思えないムードが極東の島国にもひろがっているわけです。 たとえば「忖度」という言葉がはやりましたが、権力者に対する官僚の「忖度」は、「おもねり」であって、実は官僚自身の「自己利益」の誘導にすぎないし、ただの国民蔑視だと思うのですが、誰か、きちんと指弾したのでしょうか。 何はともあれ、おろかなリューダ! をリアルに熱演したユリア・ビソツカヤと、彼女を描いたアンドレイ・コンチャロフスキー監督に拍手!でした。監督 アンドレイ・コンチャロフスキー製作 アンドレイ・コンチャロフスキー製作総指揮 オレサ・ヒュドラ製作統括 アリシェル・ウスマノフ脚本 アンドレイ・コンチャロフスキー エレナ・キセリョワ撮影 アンドレイ・ナイジョーノフ美術 イリーナ・オシナ衣装 コンスタンチン・マズール編集 セルゲイ・タラスキン カロリーナ・マチェイェフスカ音楽 ポリーナ・ボリンキナキャストユリア・ビソツカヤ(リューダ 党地区委員)アンドレイ・グセフ(ヴィクトル 地区KGP)ウラジスラフ・コマロフ(ロギノフ 党地区委員)ユリア・ビソツカヤ(スヴェッカ リューダの娘)セルゲイ・アーリッシュ(リューダの父)2020年・121分・G・ロシア原題「Dorogie Tovarischi」2022・04・25-no64・シネ・リーブル神戸no151

2022.05.23

コメント(0)

-

週刊 読書案内 藤野可織「爪と目」(新潮文庫)

藤野可織「爪と目」(新潮文庫) 小説という表現形式は、たぶん、どこまで行っても「誰か」の眼で見た「世界」が、「誰か」によって書かれるほかには書きようがないと思います。その「誰か」が「私」であれば、自分の内面だらか見えちゃう心の奥底を告白したり、なんでも見えてしまう「神様」だったら、あの人のことも、この人のことも全部説明出来ちゃったり、たとえば漱石は「ネコ」の眼で「人間」を見させることで「人間」の生活を描いて、まあ、笑わせたわけで、読むときも、なんとなくそのルールを信頼して読んだりするわけです。 この作品は、その「誰か」の設定が工夫されているところがミソなのですが、驚いたことに、その「誰か」は作品中に実在する幼い少女であるにもかかわらず、彼女には見えるはずのない他者の経験まで「書き」つけることが出来てしまうという、ぼくのような老人から見れば、ただのルール破りの存在なのですが、なぜか「芥川賞」だったりするわけです。 老人にはルール破りとしか思えない方法によって生まれるのが、好意的にお読みになっている方がおっしゃっている「ホラー」な感じであり、「不気味さ」なわけですが、老人にはマニュキアの爪の皮でコンタクトレンズを穿るという結末に対する作家の思いこみこそがホラーで、この作品を評価した選考委員の評価基準が不気味でした(笑)。 いやはや、何をしてもムードが描ければいい時代がやってきているようですが、そこのところが実に不気味ですね(笑)。

2022.05.22

コメント(0)

-

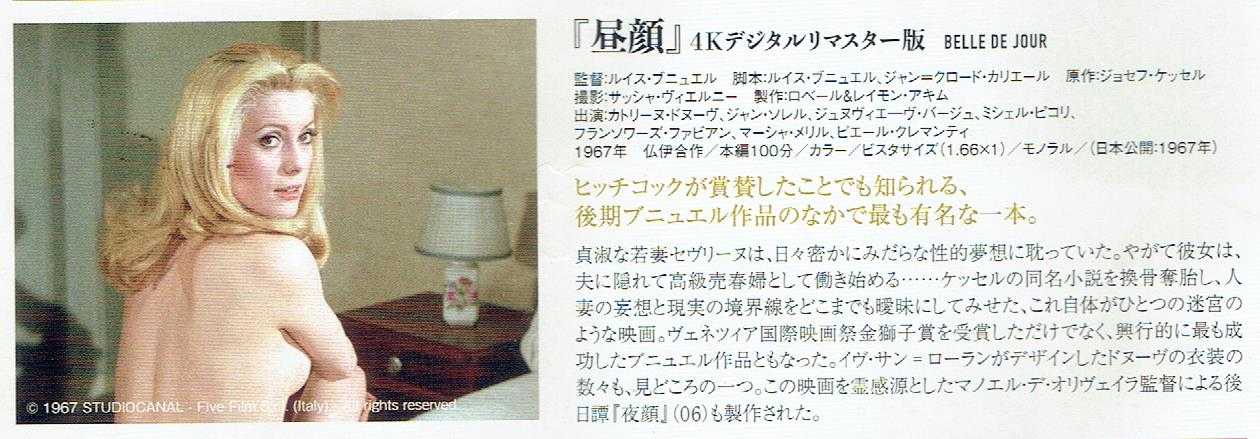

ルイス・ブニュエル「昼顔 Belle de Jour」元町映画館no123

ルイス・ブニュエル「昼顔 Belle de Jour」元町映画館 元町映画館で「ルイス・ブニュエル監督特集―男と女」が始まりました。映画を見始めた40年以上も前に「アンダルシアの犬」とか「哀しみのトリスターナ」とか、もちろん「昼顔」とか見た記憶はありますが、剃刀が目の玉に当てられるシーンのほかは何も覚えていません。 まあ、とりあえず、「どんなだったかな?」という軽い気分で見たのが「昼顔」でした。カトリーヌ・ドヌーヴが、なんというか、下着姿から、いわゆるセミ・ヌードまで、色々見せてくれましたが、正直に言うと、なんだか、メンドウくさい映画でした。 昼は娼婦で、夜はブルジョワの貞淑な妻というのが、とりあえず、まあ、普通とは逆なわけですが、そういう行動に彼女を促す、彼女自身が思い浮かべているらしい、かなり極端な「被虐妄想」、いわゆるマゾヒズムなのでしょうが、のシーンが挿入されていて、そのシーンの、大きなお屋敷に向かう馬車のシーンだけ覚えていました。 ぼくが、この作品を見たのは70年代の中ごろで、ぼく自身が20代だったと思いますが、たぶん、あの頃は、この、意味ありげなわけのわからなさに振り回されたのでしょうね。まあ、今でも、最後のオチに至るまで、結構笑えることは笑えるのですが、なんだかちょっと照れくさいことも事実ですね。 でも、振り回されたのは若い大学生だけはなかったらしくて、世間だって振り回されていたようです。実はこの映画1967年のベネチア映画祭の金賞なのですね。ヒッチコックが絶賛したとかいう話もあったような気がします。まあ、「サイコ」の人ですから、さもありなん、なのかもしれません。 とはいうものの、一体、何が評価されたのか、今のぼくにはよくわかりませんね。フロイトとか持ち出すのもなんだかですし、「心の迷宮」とかいわれても困ります。ともあれ、カトリーヌ・ドヌーブの映画だったことは確かで、裸の彼女は、まあ、堂々たるものでした。 というわけで、とりあえず、彼女に拍手!ですね(笑)。監督 ルイス・ブニュエル製作 ロベール・アキム レイモン・アキム原作 ジョセフ・ケッセル脚本 ジャン=クロード・カリエール ルイス・ブニュエル撮影 サッシャ・ビエルニーキャストカトリーヌ・ドヌーヴ(セヴリーヌ)ジャン・ソレル(夫 ピエール)ミシェル・ピッコリ(夫の友人 ユッソン)ジュヌヴィエーヴ・パージュ(娼館のマダム アナイス)ピエール・クレマンティ(チンピラ マルセル)マーシャ・メリル(同僚? ルネ)1967年・101分・フランス・イタリア合作原題「Belle de Jour」第28回ヴェネツィア映画祭・金獅子賞日本初公開:1967年9月30日2022・05・17-no69・元町映画館no123

2022.05.21

コメント(0)

-

クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ2(ある選択に関する物語)」元町映画館

クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ2(ある選択に関する物語)」元町映画館 巨大なアパートの部屋のベランダに温室を作り、そこでサボテンのような植物を育てている、独り暮らしらしい老人(アレクサンデル・バルディーニ)の生活が映し出されます。彼が外に出るために階段を下りていくと、踊り場の窓から外を見ながらタバコを吸っている美しい女性が佇んでいます。 そんなシーンから映画は始まりました。クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ2(ある選択に関する物語)」です。 女性は同じ棟の10階に住んでいて、名前はドロタ(クリスティナ・ヤンダ)でした。彼女の夫は重病で入院中であり、危篤状態に陥っているのですが、踊り場で彼女のそばを通りかかる老人はその病院で夫アンドレの主治医でした。 ドロタは主治医との面会のチャンスを作るために、アパートの階段の踊り場で、まあ、待ち伏せしていたわけですが、面会を許可された彼女が老医師に相談したことがびっくり仰天でした。彼女は医師に向かって、「自分が夫を愛していることは間違いないのだけれど、別の男の子どもを身ごもっている。もし夫が死ぬなら子どもを産み、生き延びるなら堕胎したい」 という相談を持ちかけたのでした。 このシリーズには、テレビドラマだからでしょうかね、時々、こういう、まあ、ちょっとあり得ない条件設定のパターンがありますが、思考実験としては「まあ、いいか」 という感じで、あまり気にはなりません。 で、顛末はどうなるのか、ということですが、結果的には、映画の主役は医者の方でしたね。 要するに「選択」をしたのは医者で、最初、返答を渋っていた彼はアンドレの容態の悪化の中で、ついに、堕胎を禁じますね。ただ、この映画の面白いところは、それは夫の命が風前の灯火だからの忠告だったのか、命の尊厳に対する忠告だったのか、全くわからない結末になっているのですが、どういう結末か予想できますか? ぼくは、ポカンとしてしまいましたが、そこはご覧になってお確かめください。 ウーン、やっぱりキエシロフスキー監督に拍手!ですね。ついでに、渋いお医者さんアレクサンデル・バルディーニにも拍手! やっぱりこの映画は、コメディとしてみるべきなんでしょうかね?。そのあたりは確信がお持てない結末でした(笑)監督 クシシュトフ・キエシロフスキー製作 リシャルト・フルコフスキ脚本 クシシュトフ・キエシロフスキー クシシュトフ・ピエシェビッチ撮影 ズビグニエフ・プレイスネル美術 ハリナ・ドブロボルスカ編集 エバ・スマル音楽 ズビグニエフ・プレイスネルキャストクリスティナ・ヤンダ(ドロタ 妊娠している女性)アレクサンデル・バルディーニ(老医師)1988年・59分・ポーランド原題「Dekalog 2」「 Dekalog, dwa」2022・04・20・no59・元町映画館no122

2022.05.20

コメント(0)

-

アンドレアス・ドレーゼン「グンダーマン 優しき裏切り者の歌」元町映画館no121

アンドレアス・ドレーゼン「グンダーマン 優しき裏切り者の歌」元町映画館 ゲアハルト・グンダーマンという実在のミュージシャンであり、褐炭鉱山の労働者であった人物を描いた映画でした。東ドイツのボブ・ディランと言われたシンガー・ソングライターでベルリンの壁が崩壊し、東ドイツが消滅した後もカリスマ的な人気を博していた人物だったそうです。 映画はアンドレアス・ドレーゼン監督の「グンダーマン 優しき裏切り者の歌」です。 巨大なパワーショベルが泥の山のような鉱山の表層を削り取っていくシーンから映画は始まりました。ずっと向こうまで荒野でした。 オペレーションボックスにはベテランの女性労働者が座っていて、そこにメガネをかけた金髪の神経質そうな青年がやってきます。この映画の主人公ゲアハルト・グンダーマン(アレクサンダー・シェアー)です。 映画はまじめな「労働者」であり、仲間と歌う「シンガー・ソングライター」であり、愛する妻と娘と暮らす「夫」であり「父」であり、父親との葛藤を生きる「息子」であるこの男を丹念に描いていきます。 やがて、率直で正直なこの男が、国外での演奏許可と引き換えに、シュタージ(東ドイツの秘密警察)の指示の下で「スパイ」になることが描かれていきます。 ホーネッカーの独裁体制が「密告」による相互監視を強要した恐怖社会であったことは、今ではシマクマ君でも知っています。東西統一後のドイツで告発の嵐が吹き荒れ、多くの紳士淑女、善男善女の「裏切り者」であった素顔が暴露され、スキャンダルとして騒がれました。 労働者のアイドル(?)だったグンダーマンというシンガー・ソングライターが、その一人であったことがこの映画が撮られた動機だったことは間違いないのですが、映画が「告発」や「スキャンダル」を描いたわけではないところがシマクマ君の琴線に触れました。 思うに、人はどんな社会でどういう生き方をしようと、「小さな人間」であることを誠実に生きるほかの生き方をすることはできません。シマクマ君が、飽きもせず映画を見たり、小説を読んだりするのはその「小さな人間」たちの哀しい生き方に「明るさ」や「美しさ」を見つけたいからだとおもいますが、この作品のラストシーンで、自らの「裏切り」を告白し、もう一度ステージに上がっていくグンダーマンの哀しい姿を描いたアンドレアス・ドレーゼンという監督に納得でした。 チラシには「昨日より、今日がいいわけじゃない。」と書かれていましたが、コピーを作った人のこの作品の主人公や彼の人生を翻弄した社会体制に対しての、客観を装った「上から目線」をふと感じました。グンダーマンの失敗(?)は、「安全」というもっともらしい理由のもとに、町のいたるところに監視カメラを設置している現在のぼくたちの社会にとって他人事なのでしょうか。 ゲアハルト・グンダーマンを演じたアレクサンダー・シェアーの歌と神経質な表情、妻のコニー・グンダーマンを演じたアンナ・ウィンターベルガーの哀しい顔に拍手!でした。 そして、もちろん、記憶に残る作品を撮った監督アンドレアス・ドレーゼンに拍手!ですね。監督 アンドレアス・ドレーゼン製作 クラウディア・シュテファン脚本 ライラ・シュティーラー撮影 アンドレアス・フーファー美術 ズザンネ・ホップフ衣装 ザビーネ・グロイニヒ編集 イョルク・ハオシュヒルト音楽 イェンス・クバントキャストアレクサンダー・シェアー(ゲアハルト・グンダーマン)アンナ・ウィンターベルガー(コニー・グンダーマン)アクセル・プラール(シュタージ幹部)トルステン・メルテン(人形劇アーティスト)エーファ・バイセンボルン(ヘルガ)エーファ・バイセンボルンベンヤミン・クラメ(ヴェンニ)カトリン・アンゲラー(イレーネ)ミラン・ペシェル(フォルカー)ペーター・ゾーダン(古参のSED党員)2018年・128分・G・ドイツ原題「Gundermann」2022・03・15・no35・元町映画館no121

2022.05.19

コメント(0)

-

マイク・ミルズ「C'mon C'monカモン カモン」109シネマズ・ハットno11

マイク・ミルズ「C'mon C'monカモン カモン」109シネマズ・ハット 関西ではゴールデン・ウィークの目玉という感じで、4月の末の封切りでした。ネットで予約席を覗いてみると、いつも余裕のシネ・リーヴルが連日いっぱいでした。で、109シネマズハットを覗いてみると、これがなんと余裕しゃくしゃくで、ここならノンビリできそうです。 というわけで、5月4日、連休のど真ん中に出かけました。チッチキ夫人と同伴映画です。見たのはマイク・ミルズ監督の「C'mon C'mon」です。昨年だったか、「ジョーカー」で圧倒されたホアキン・フェニクスという俳優さんが、今度はなにをするのか興味津々でした。見たのはマイク・ミルズ監督の「C'mon C'monカモン カモン」でした。 ホアキン・フェニクスが演じるジョニーというジャーナリストが、ラジオ番組のためにインタビューしている場面から映画は始まりました。相手は子供たちでした。 子供たちが住んでいる町として映画に出てくるのデトロイト、オークランド、ニューヨーク、ニューオリンズ、そしてロサンジェルスです。ジョニーが訪ねるそれぞれの都市で暮らす子供たちが、住んでいる町の未来のことや、日々の暮らし、自分自身の夢とかについて、ジョニーの、あるいは、ホアキン・フェニクスのインタビューに答えるドキュメンタリーなシーンが、ジョニーと、甥っ子のジェシーのモノクロのドラマのシーンの、前後と合間に、繰り返し映し出され、結局、インタビューに答える子供たちの声が聞こえ続ける中で、映画は終わりました。 君の話を聞かせて! 子供たちへの、いつもの言葉で話かけるジョニーになぜ一人でいるの?と問い返すジェシーの深い眼差しに震えました。「問う人」は「問われている」 し、「見る人」は「見られている」 のです。 ケータイで話し続ける伯父さんのジョニー。児童心理学のマニュアル・ブックの視点に固執する母親のヴィヴ。「見られる人」のポジションに耐えられない父親のポール。それをじっと見つめているジェシー。「子ども」、あるいは「他者」と出会い、「問う」ことを仕事にしながら、「問われること」、「見られること」を見失っているジョニーの「問い」に「ペラペラ」と応えるジェシーの「ことば」の静かな迫力が印象的でした。 ジョニーがジェシーの「ペラペラ」に、「ペラペラ」と笑顔で相槌を打つことが出来た瞬間、ジェシーの笑顔が応えます。 このシーンで映画は「深さ」を獲得したのではないでしょうか。「見る」、「見られる」という存在の弁証法が、「同情(sympathy)」ではなく、「共感(Empathy)」によって止揚され、次の瞬間「C'mon C'mon」が響き渡ります。ホラ、ホラ、ここに、きみとぼくがいるよ! 優しく問いかけたはずのなのに、困惑の眼差しで見つめ返された教室の風景が浮かんできます。ぼくは、あの時なにを尋ねたのでしょう。 スクリーンのジェッシーを見ているぼくの眼差しは、結局、「ペラペラ」かもしれないと、一瞬、ヒヤリとさせられた作品でした。 まあ、それにしてもジェッシーを演じたウッディ・ノーマンという少年に拍手!でした。ホアキン・フェニックスもいい味でしたね。やっぱり拍手!です。 監督 マイク・ミルズ脚本 マイク・ミルズ撮影 ロビー・ライアン美術 ケイティ・バイロン衣装 カティナ・ダナバシス編集 ジェニファー・ベッキアレッロ音楽 ブライス・デスナー アーロン・デスナーキャストホアキン・フェニックス(ジョニー・おじさん)ウッディ・ノーマン(ジェシー・少年)ギャビー・ホフマン(ヴィヴ・ジェシーの母・ジョニーの妹)スクート・マクネイリー(ポール・ジェシーの父)2021年製作・108分・G・アメリカ原題「C'mon C'mon」2022・05・04-no65・109シネマズ・ハットno11

2022.05.18

コメント(0)

-

週刊 読書案内 横尾忠則「タマ、帰っておいで」(講談社)

横尾忠則「タマ、帰っておいで」(講談社) 市民図書館の新刊の棚で見つけたのですが、2020年3月30日発行ですから、新刊ではありません。 横尾忠則「タマ、帰っておいで」(講談社)、副題が「REQUIEM for TAMA」とあります。愛猫「タマ」の追悼画集です。2014年5月31日深夜0時20分頃、二階の部屋で空咳五、六かいのあと、妻に看取られて、タマ、息を引き取る。(P2) 中表紙を開いた2ページ目にはタマの最後の日の日記が記されていて、その隣には「TAMA2005.11.8/14.7.1」とサインの入った「タマを抱いた自画像」がこんなふうに装丁されています。 次のページを開くと「タマへの弔辞」が述べられています。玄関にタマの絵を飾って祭壇をこしらえたので、そこを入り口にいつでも戻っておいで 実は、長い弔辞なのですが、その一節です。猫が絵の中に入っていく「ルーヴルの猫」というマンガを最近読みましたが、絵の中から帰ってくる猫がいても、案外、不思議ではないかもしれません。 次のページから日記とタマの絵が、先程のページのように見開きにセットで装丁されています。日記は2004・7月・6日から始まっていて、2018年・6月・1日まで、断続的ですが、続いています。 タマが亡くなった後も、絵は描き続けられていて、その絵が、この画集の、まあ、当たり前ですが肝です。2020年の絵まで、90点ほど載せられています。あらゆる姿態のタマの姿が描かれています。表紙の絵もその一つで、亡くなった直後に描かれた作品です。すべてタマの絵なのですが、見入ってると、横尾忠則自身を描いているのではないかと思わせる絵です。 これが裏表紙です。海岸に座っているタマの絵です。台所のテーブルで本をいじっているとチッチキ夫人が声をかけてきました。「それ、いいの?」「うん、横尾忠則やけどね。」「出たときに、西脇にもっていってあげたけど、ほったらかしになってるわ。あの方面では、あんまり評判いい人じゃないからね。」「うん、独りで暮らしていて、この絵は哀しいかもしれんな。ミーミとか、思い出すのもなあ・・・」 チッチキ夫人の母親は、なんと、横尾忠則と中学、高校の同級生なのですが、普段から、話題にしても、あんまり、この画家のことをいいようにいいません。普通の女の子からすれば、変な男の子だったようです。 同級生の画家と同様に、当たり前ですが、80歳を超えて、でも、彼と違って一人暮らしをしている「元普通の女の子」のところに、「そうはいっても」という気持ちで、同級生の画集を届けたようですが、芳しい反応はなかったようです。 ミーミというのは、今はもういませんが、彼女が長く飼っていた猫の名前です。2016年4月10日曇り。裏庭に桜のカーペットが敷かれる。生前タマがこのカーペットの道をグラマラスに歩いていた日のことが今、網膜の裏で動画で繰り返される。そーいえば来月タマの三回忌を迎えるが、ネコは無頓着、あたしの問題ではなくあなたの問題でしょうと「声」がする。 タマがいなくなって2年後の日記です。見開きの絵も記憶によって描かれた絵です。 この画集には、亡くなった後に描かれたタマの姿がたくさん出てきます。ことばが、記憶の中から紡ぎ出されてくることで、時間を越えたリアルを描くことには違和感はないのですが、映像もまた記憶の中から、筆先を通してキャンバスに移されているということを実感させる絵です。画家は安物のカメラのように目の前の被写体にピントを合わせて描いているのではないようです。 横尾忠則の、並々ならぬ愛猫家ぶりがさく裂していることはもちろんですが、「絵とは何か」をスリリングに考えさせて、いや、感じさせてくれる画集でした。

2022.05.17

コメント(0)

-

徘徊 2022年5月10日「バラ、一輪づつ!」大倉山体育館あたり(その2)

「バラ、一輪づつ!」 徘徊 2022年5月10日大倉山体育館あたり(その2) 大倉山の体育館の前の、コンクリートの広場の東側の端の花壇でおにぎりを食べながら深紅や黄色のバラの写真を撮っていて、西側の花壇にも花が咲いているのに気づきました。 カメラのピントが問題なのですが、今度は一輪づつに挑戦してみます。 どうでしょう。フフフ、コンクリートの広場の雰囲気は全くないと思いませんか。色がピンクがかった白というのが、何とも言えない気品のようなものを感じさせると思いませんか。 花の後ろに控えている蕾もいいですね。 どれもこれも、いってしまえば同じようなものなのですが、それぞれ違う花です。それぞれ違うように咲いているのが「けなげ」といってあげたい色と姿ですね。 カメラを少しズームして撮っていますから、実際よりはやや大きめに写っていますが、ピントがそこそこあっていて、ちょっと嬉しい写真になっています。へへへ。 下の写真が、この花たちの群れの、全景ではありませんが集合写真です。こう撮ると、どこにピントがあっているのか、老眼のシマクマ君にはわからないので、当てずっぽうでシャッターを押しています。 開ききっている花はピンクが濃くなるようです。 そんなことに感心しながらうしろをふりかえると、これは、まあ、なんというか、赤と白が混ざった色合いが、少し黄色がかっているところもあって、こういうのを「斑入り」とかいうのでしょうかね。 まあ、何ともいえない派手な花です。周りの開きかかった蕾が、咲き終わって萎れた花のように見えますが、今から開く蕾です。 時刻が午後の5時前で、夕陽がさしていて、周囲が明るいので輝いて見えます。正面から撮ったつもりですが、少し角度がついていました。名前は知りませんが、美しいものですねえ。 大倉山の体育館というのは湊川神社の北に隣接していて、北側の道の向こうが文化ホール、その北に神戸大学病院と大倉山公園があります。JR神戸駅まで歩いて5分です。 三宮とか元町に来たときの帰り道に一休みする場所ですが、今日は思いのほかの花園に出会えてラッキーでした。 ここまでお付き合いいただいてありがとうございます。また覗いてくださいね(笑)。ボタン押してね!

2022.05.16

コメント(6)

-

徘徊2022年5月10日「バラの花がいろいろ!」大倉山体育館あたり(その1)

「バラの花がいろいろ!」徘徊 2022年5月10日 大倉山体育館あたり(その1) 元町4丁目からJRを越えて上に上がったり下がったりしながら、たどり着いたのは大倉山の体育館の前の広場です。お昼過ぎからの映画を観終えて、持参したお弁当のおにぎりを食べるところを探して到着しました。 体育館の前の広場の花壇の端に腰かけて満開のバラを見ながら、ちょっと遅めのお昼ご飯でした。 まずは真っ赤な花に目を瞠りました。ちょっとしたバラ園になっていて、いろんな種類の花があるのですが、どれがなんという名前なのかなんて、全くわかりません(笑) 写真に時間が写っていますが、実はもう夕方に近くて、おひるごはんの時間ではありません。映画館を出たのは3時過ぎだったのですが、ここまでウロウロしてこんな時間です。 少し小さな花ですが、群れて咲いている黄色いバラです。ちょっとアップしてとるとこんな感じでした。 この黄色い花群のすぐ後ろにはこういう女性もいらっしゃって、また違った花がもうすぐ彼女をつつむようですが、まだ三分咲きという感じでした。向こうに見えるのが体育館の建物です。 彼女の足元には、こういう小さな花のバラも咲いていました。薄いピンクの色合いなのですが、写真に撮ると、咲き終わってしおれているかのように見えるのが残念ですね。 少し地味なバラですが、今から咲こうかという蕾のような花がたくさんついていて、面白い風情でした。 こちらのバラはピンクです。深紅のバラや黄色いバラとはまた違った雰囲気ですね。花が少し大きいのでアップしてみます。 向こうに真紅のバラが写っていますが、こちらのピンクのバラは満開を少し過ぎていて、ちょっと萎れ始めているのもあります。 ついでにもうちょっとアップしてみます。 なかなかですね。「花」という感じがします。おにぎりをホウバリながら、デジカメをあれこれいじって、眺め込んでいると、何か催し物でもあったのでしょうか、文化ホールの方から、背広、スーツ姿の若い男女が通りかかって行くのですが、誰一人花の前で立ち止まる人がいないのに驚きます。 こういう記録は、その日のうちに載せれば、ちょっと散歩がてら覗きに来る人もいるかも、とか思ったりしましたが、まあ、自己満足で適当に投稿できればいいようですね(笑)この広場にはもう少しバラがありました。それは、またつづきということで。また、覗いてください(笑)ボタン押してね!

2022.05.15

コメント(2)

-

フィリップ・ファラルドー「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」シネ・リーブル神戸no150

フィリップ・ファラルドー「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」シネ・リーブル神戸 2022年の連休は人にビビって外出をあきらめていました。で、連休明けの5月9日、早速やってきたシネ・リーブルでしたが、当てがはずれて結構な入場者でした。 見たのはフィリップ・ファラルドーという知らない監督で「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」という作品でした。サリンジャーがらみのお話 という理由だけで選んだ作品ですが、客の大半がジジババだったのは、まあ、案の定という感じでしたが、お話の筋も古典的でした。 サリンジャーという作家は、日本でいえば第1次戦後派文学の次、「第三の新人」位の世代の人ですが、ノルマンジー上陸作戦にも従軍した、れっきとした「太平洋戦争」の「戦後文学」の人なのです。まあ、日本では、ここ10年、人気の翻訳家、柴田元幸や村上春樹の新訳が出たこともあって、「現代文学」みたいな扱いですが、野崎孝の名訳「ライ麦畑でつかまえて」(白水社)が出たのは1964年のことです。その後「フラニーとズーイ」とか「バナナフィッシュにうってつけの日」とかの「グラース家の物語」も、同じく野崎孝の訳でしたが、ぼくが高校生のころすでに新潮文庫の棚に並んでいました。 で、その後というか、1960年以降、サリンジャーは1作も書いていません。でも、映画のネタにはなるのです。不思議です。 4年ほど前に「ライ麦畑で出会ったら」という、サリンジャーを探しに行く少年の映画がありましたが、今回の「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」はよく似た印象の作品でした。まあ、あの映画は主役が男の子で、女の子に出会うのに対して、今回は女の子で、おばさんに出会う話でした(笑)。 原作がJ・D・サリンジャーを担当する女性エージェントと新人アシスタントを描いたジョアンナ・ラコフという人の自叙伝なのだそうですが、映画は、端折って言えば「サリンジャー探し」の老若男女を阻止するお仕事をする女性の話でした。 「My Salinger Year」というのが原題だそうですが、新米アシスタントのジョアンナとサリンジャーの出会いは、はっきり言ってありきたりです。キャッチ・コピーに「大人の自分探し」 とありますが、今一、ピンときません。 サリンジャーなんて読んだこともないのに、サリンジャー担当のベテラン・エージェントのアシスタントを務める90年代の文学少女の大胆さというか、幼さというかに圧倒されるばかりです。 そのうえ、映画の画面以外のアクシデントでしたが、隣席で寝入ったおじさんの大鼾が耳元に響きます。「何をご覧になるおつもりでお座りになったのか存じませんが、そりゃあ、お眠りになるのも無理はない展開だとは思うのですが・・・!」 まあ、そういう同情というか、怒りというかを感じないではない展開でしたが、救いはありました。ジョアンナのボスを演じる女性の演技です。別に、特別な所作や表情をするわけではありません。しかし、なかなかいいのです。時代の存在感があるのです。「誰だこれは?」 家に帰って、チッチキ夫人にチラシを見せておしゃべりしていると、珍しく質問です。「シガニー・ウィーバーって、出てはったん?!」「ええー、あの人、ああ、あのおばさん、エイリアンのあの人やったんか?」「エイリアンの、あの人やったん?って、気付かんかったん?」「うん、まったく!一人で映画もたしてはった。上手やったで。」「でも、気付かんかったんやろ(笑)」 サリンジャーの「ライ麦畑でつかまえてThe Catcher in the Rye」は単行本出版だったようですが、それ以降の「グラース家シリーズ」は「ニューヨーカー」という雑誌に掲載された作品です。映画に出てくるベテラン・エージェントのマーガレット(シガニー・ウィーバー)は、その時代のアメリカの出版エージェントの匂いとプライドを感じさせる編集者という役柄を好演していました。まあ、なんといっても「エイリアン」に怯まない女性ですから、貫禄が違いますね(笑)。 というわけで、久しぶりのシガニー・ウィーバーに拍手!でした。監督・脚本 フィリップ・ファラルドー原作 「サリンジャーと過ごした日々」(ジョアンナ・ラコフ 著 井上里 訳 柏書房)撮影 サラ・ミシャラ美術 エリース・ドゥ・ブロワ衣装 パトリシア・マクニール アン・ロス編集 メアリー・フィンレイ音楽 マーティン・レオンキャストマーガレット・クアリー(ジョアンナ)シガニー・ウィーバー(マーガレット)ダグラス・ブース(ドン)サーナ・カーズレイク(ジェニー)ブライアン・F・オバーン(ヒュー)コルム・フィオール(ダニエル)セオドア・ペレリン(ノースカロライナ州ウィンストン・セーラム在住の青年)2020年・101分・G・アイルランド・カナダ合作原題「My Salinger Year」2022・05・09-no66・シネ・リーブル神戸no150

2022.05.14

コメント(0)

-

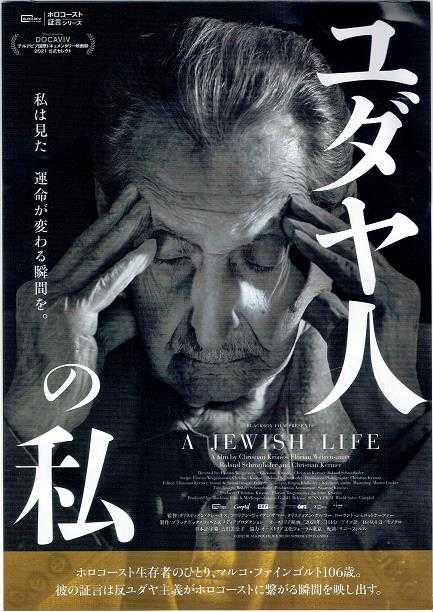

クリスティアン・クレーネス他「ユダヤ人の私」元町映画館no120

クリスティアン・クレーネス他「ユダヤ人の私」元町映画館目を覚ますとわたしは考える。まだ強制収容所にいるのか? 106歳の老人が、夜中にふと目を覚ましてそう思う。収容所から解放されて70年以上もの月日が過ぎた今でもです。 語っているのはマルコ・ファインゴルトという、1913年にハンガリーで生まれ、オーストリアのウィーンで大人になった人です。1939年に逮捕されたときに26歳、アウシュヴィッツ、ノイエンガンメ、ダッハウ、ブーヘンヴァルトと名だたる収容所を転々としながら生き延びて、映画に映っている姿は106歳だそうです。 カメラの前でぼんやりと記憶をたどるような、なんだかうつろな目をしている老人が、子供のころからの思い出を語り始めました。 子供の頃に亡くなった母の死、そして、父の死、父と母と子供たちのいる家族の姿が浮かんでいるようです。老人の眼に少しずつ生気が漂い始めます。 笑いを浮かべたかに思える眼差しがこちらを見て、青年の日のイタリアでの暮らしが語られ、パスポートを更新するためにウィーンに戻った1938年に回想がさしかかったとき、ナチス・ドイツによるオーストリア併合の熱狂の記録が挿入されます。ヒットラーにしてやられた。 兄とともに逮捕され、収容所での死の宣告を語る老人は、あたかも一人芝居を演じている名優のような深いまなざしをカメラに向けています。ふと、話すことをやめた老人が見つめているのは、生きのびることが「飢え」であった自分の姿のようです。「ARBEIT MACHT FREI」、「働けば自由になる」というレリーフが画面に浮かびあがり、収容所の様子やアイヒマンの裁判のシーンが映し出され、やがて1945年の解放の様子と、戦後の暮らしへと語りはつづいてゆきます。 戦後、届けられた兄の死亡通知、ホロコーストの時代を生きのびながら消息を失った妹、語りながらうつむく老人。うつむいた老人の脳裏には、家族をすべて失った収容所帰りの男の姿が浮かんでいるのでしょうか。 元親衛隊の人間たちの復権を怒りを込めて語り続けていた老人の眼が、ふと、しかし、たしかに、遠くを見つめてつぶやきました。人はすぐには死なない。自分が死ぬのを見ながらゆっくり死ぬんだ。 「おまえたちは煙突の煙になってここを出ていく」と宣告されて、以来、80年の歳月の間「死」を見つめ続けてきた人生が、そこに座って、ぼくを見ていました。 「何百万人という死者」、「奇跡的に生き残った生存者の警鐘」、「人類史上最大の悪」、言葉が消えて、一人の「人間」が座っていました。暗くなった映画館の椅子に、ボンヤリ座り込んで、彼の生と死を思いました。彼は2019年、「死」を見つめ終えたそうです。「ホロコースト証言シリーズ」という企画で生まれた作品だそうです。見ようと思っていたシリーズ第1作「ゲッペルスと私」を見損ねてしまったのですが、今日見た第2作の「ユダヤ人の私」には圧倒されました。ヨーロッパ映画の過去に対する向かい合い方に感動です。企画者と監督たちに拍手!でした。 先日、「東京大空襲」(岩波新書)の早乙女勝元さんの訃報に接しましたが、1932年生まれの方が90歳です。もう十年もすれば戦争を体験した人たちがいなくなる時代になるわけですが、この作品から感じられる危機感を、日本の社会ではあまり感じたことはありません。軽佻浮薄を絵にかいたようなことを平気で口走る輩に、イイネ、イイネと付和雷同している風潮が世を覆っている息苦しさ、何とかならないのでしょうかねえ・・・・。監督クリスティアン・クレーネス フロリアン・バイゲンザマー クリスティアン・ケルマー ローランド・シュロットホーファー製作クリスティアン・クレーネス フロリアン・バイゲンザマー脚本フロリアン・バイゲンザマー クリスティアン・クレーネス ローランド・シュロットホーファー撮影クリスティアン・ケルマー編集クリスティアン・ケルマーキャストマルコ・ファインゴルト2020年・114分・オーストリア原題「Ein judisches Leben」「A JEWISH LIFE」2022・05・10-no67・元町映画館no120

2022.05.13

コメント(0)

-

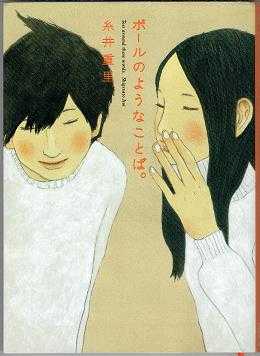

週刊 読書案内 糸井重里「ボールのようなことば。」(ほぼ日文庫)

糸井重里「ボールのようなことば。」(ほぼ日文庫) なんだか久しぶりの糸井重里です。「おいしい生活」とか「不思議大好き」とか、いまとなってはどこの、なんのキャッチコピーだったのかわからないのですが、「彗星のように登場した、元ペケペケ派!コピーライター。」として知ったのが40年前です。「コピー・ライター」という職業名を普通名詞にした人というのが、シマクマ君の定義なのですが、詩人で評論家の吉本隆明が、今から10年ぐらい前に亡くなった前後、彼の生前の講演を、音源のままCD化してヒット商品に仕立て上げるという離れ業には、感心した記憶があります。 で、最近、松本大洋の「ルーヴルの猫」、「かないくん」と、立て続けに糸井重里がらみで出会って、気になって手にしたのが、この本、「ボールのようなことば。」(ほぼ日文庫)でした。2012年に出版されている文庫本ですが、「みっつめのボールのようなことば。」(ほぼ日文庫)まで出ているようですから、ヒットしているのでしょうね。 これが裏表紙ですが、ネットで見ると、三冊とも表紙、挿絵は松本大洋のようです。 で、内容はというと、全編、糸井重里の、まあ、箴言集です。だから、糸井重里的「ことば」が嫌いな人は「きらい」が凝縮されていますから、たぶん無理です。ぼくは、ついていけるような、いけないような、中間地帯の人です。世の中はね、男と女とコロッケしかいないんだから、仲良くしなきゃだめだよ。 こういうのに出会うと、うまいもんだと感心しますね。でも、たとえばこんなのもあります。「わからないですね」って、しっかり言える人って、ぼくはやっぱりかっこいいと思うんですね。吉本隆明さんの口からも、よく、「わからないですね」ということばを聞きます。一昨日、原丈人さんにお会いしたときにも、すっと答えそうな質問に、「わからないですね」ということばが返ってきました。このおかげで、別のさまざまな答えに、逆に真実味が増したという気がします。ぼく自身のことを思い出してになすと、この「わからないですね」を、ちゃんと言えるようになってから、まだ10年くらいのような気がしています。自分のことだから、かっこいいとは言えないけれど、言えるようになってよかったじゃないか、という気持ちはあります。「わからないですね」が言えるようになると、ものすごくいいです。なにがどういいのか、うまく言えないんですが、とにかく息がらくになると思います。(P148~P149) なんというか、吉本隆明と原丈人と、ご自分の糸井重里を並べている、ちょっと考えつかない、このバランス感覚がすごいと思いますね。 ちなみに、原丈人というのは、「公益資本主義」とかっていってて、アベとかキシダとかいう人達のブレーンしてる人ですね。団塊世代より後の世代のトップ・ランナーとかの一人でしょうね。 吉本=戦後、糸井=団塊、原=団塊以後という並びです。で、おっしゃっていることとは別ですが、この並べ方に、ぼくは、なんだかアザトさを感じたりしちゃうわけです。なんか、お商売がお上手っていうか。 でも、その次に、こんなふうなのがあるんです。原爆が落とされたおかげで戦争が終わった、などという理屈が、ちょっとでも正しく聞こえたとしたら、「それはもう、とてもおかしいことなんだよ」と、ぼくは言いたい。いや、仮にその理屈が正しいとしたって、ぼくは正しくない側にいるつもりだ。(P245) とか憶えていようと思ったわけでもないのに、忘れないことは、いっぱいある。なんでも、こんなに憶えているもんなんだと知っていたら、もっと丁寧に生きてこられたかもしれない。(以下略・P275) とかね。 で、こういうのに出会うと、「まあ、いいか」と思うわけです(笑) この本の表表紙と裏表紙を並べるとこんな感じになりました。この人間関係というか、ここにいる人たちが、ぼくには、なんだかとても遠いですね。知っているようで知らない。本のなかの「ことば」が、彼等に「消費」されるということが、たぶん「よくわからないんです。」 まあ、それにしても、松本大洋の表紙も、挿絵も、とてもいいですね。売れるはずです(笑)

2022.05.12

コメント(0)

-

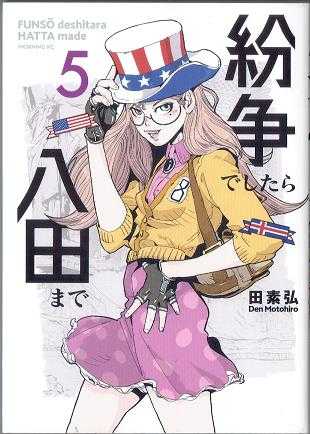

週刊 マンガ便 田泰弘「紛争でしたら八田まで5~9」(MORNINNG KC 講談社)

田泰弘「紛争でしたら八田まで5~9」(MORNINNG KC 講談社) 田泰弘「紛争でしたら八田まで 9」(MORNINNG KC)が2022年4月のマンガ便で届きました。1巻から8巻が2022年1月のマンガ便でした。前回1巻から4巻まで、まとめて案内したのですが、もちろん5巻から8巻、そして今回の9巻まで読み終えました。 えらくたいそうな誉め方もされているようですが、まあ、シマクマ君的には、世界漫遊記マンガという理解なわけなので、国ごとに紹介しますね。地政学というハヤリ言葉に踊らされて、あんまり信じ込むような読み方はやめた方がいいように思います。 というわけで、5巻から6巻の舞台はアメリカでした。「自由平等の国」の現状を「人種」、「宗教」、「支持政党」、という、まあ、地政学的基本要素で分析しながら、ネイティブ・アメリカンの居留地にカジノ建設という、いかにもアメリカ的な地域復興策を持ち出してドラマ化しています。まあ、マンガ的ご都合主義はこのマンガの特徴ですから、ノンキに読みました。 6巻は7巻にかけて、イギリスでフット・ボールをネタにした話で、次の話がナウル共和国です。パプア・ニューギニアあたりの、そんな言い方がいいのかどうかわかりませんが離島国家が舞台でした。 知りませんでしたが、戦前は、日本軍の軍事基地の島ですね。このマンガの舞台の選び方の面白さですが、全く知らなかった小さな国の産業と経済の話でした。世界の周辺の弱小国家と中央の先進国家の両者が資本主義的経済成長の論理に包括されざるを得ない関係の描き方なんか、勉強にになりますねえ。 7巻の後半はシンガポールに出かけて一仕事した後、日本に帰ってきて8巻です。 8巻のメインは韓国ですね。韓国といえば、脱北、半地下、Kポップです。あくまでもマンガとして読むわけですが、最近、韓国映画にもハマり気味ということもあって、ナルホドそうだったのかとなりました。 で、今回のマンガ便の9巻はマリです。アフリカの砂漠のなかの国ですが、どこにあるかすぐにわかる人って少ないんじゃないでしょうか。 アルジェリアの南に位置する国で、20世紀の前半まではフランスの植民地だった国らしいです。その国の民族紛争と、そこに絡むイスラム原理主義が紹介されています。ただ、ここでもマリという国の、現実を正確にこのマンガが描いているとは考えない方がいいと思いますが、関心を呼び起こされたことはたしかです。 べつに総論しようというわけではありませんが、1月のマンガ便から4月のマンガ便のあいだに、実は、地政学が最も得意とするらしい「戦争」が、現実にはじまりました。今のところ、このマンガがあの辺りを話題にしたことはありませんが、どこかで八田さんが出かけて行ったりするのでしょうかね。 八田さんが活躍する余地が、果たして、現実の戦場にあるのかどうか、まあ、マンガはやっぱりマンガだと思うのですが、ちょっと興味を感じますね。 現実のグローバルな世界の混沌を、地政学という、いわば、ポリティカルなパワー・オブ・バランスの視点を導入することで、「わかりやすく」マンガ化していて面白いわけですが、混沌は、やはり混沌であるという現実は、そんなにわかりやすいわけではないことも忘れないでいたいですね(笑)。

2022.05.11

コメント(0)

-

テリー・ツワイゴフ「CRUMB クラム」元町映画館no119

テリー・ツワイゴフ「CRUMB クラム」元町映画館 2022年4月24日は日曜日でした。その上、開映が夜の7時40分という元町映画館です。日頃、日曜日には家からほとんど出ないシマクマ君が、終映時間を考えると市バスの最終が危ない時間になるというのにやってきた元町映画館でした。 おめあてはテリー・ツワイコフ監督の「CRUMB クラム」です。フリッツ・ザ・キャットというキャラクターで有名なロバート・クラムというアメリカのマンガ家を撮ったドキュメンタリーのはずです。ジャニス・ジョップリンの「チープスリル」というアルバムのジャケットを描いた人ですね。 映画は、すでに有名人になったロバート・クラムが、アメリカを捨てて南フランスに移住しようと決めた、最後の日々をカメラで追いながら、漫画家になる経緯を追うように子どものころからの生活が写真やインタビューで振りかえられ、現在の家族との暮らしぶり、兄弟、老いた母、クラム自身の仕事ぶりに密着して丁寧に撮っている映画ですが、ロバートがカメラに向かって話し始める最初のシーンから、やがて、住んでいた家に大きなトラックがやってきて、荷物が運び出され、空っぽになった部屋の窓のカーテンが下ろされる最後のシーンまで、映像に立ち込めていたのは、たぶん哀しさでした。 街を歩く人をスケッチしながら、カメラに向かって「ペンが勝手に描き出していくものを描いている。」 とつぶやくように彼自身が、自分の描画について語る場面があります。 世界を指が認知し描き出して行くのを目が見て、確かめ直しているというか、ペンが勝手に動いて線や塗りつぶしになり、やがて世界を再現していく、意識や精神というような立派なものは、そこに介在しないということでしょうか。 彼は笑って、カメラに話しかけていますが、自動マンガ描出機械のようにペンが描き出していく、たとえば、デフォルメされた性器が絡み合う世界に、彼が見ていたものは何だったのでしょう。ぼくには、自分が立っている荒野に原初の姿で向き合っている孤独の塊が笑っているように見えたのですが、うがちすぎだったのでしょうか。 彼をマンガの道に誘ったらしい、兄チャールズや弟マクソンとの会話のシーンでも、彼ははにかんで笑いながら、目を合わすことなく相槌を打っていました。チャールズは高校卒業以来、家から出ることが出来ないまま、哲学書を読みふける中年男で、マクソンは釘で作った棘だらけの板に座り、ヨガにふける男です。自分の中に閉じこもっている兄や弟のそばに、打ちのめされたように座り込み、それでも話しかけることをやめようとしないロバートをカメラは映していました。 彼は6冊のスケッチブックと引き換えにフランスの住居を手に入れたそうですが、最後のシーンでおろされたカーテンの闇に浮かびあがったスーパーには兄チャールズの自死が報告されていました。彼がフランスに去って二年後のことだそうです。 芸術的人間の、真の孤独に迫った監督テリー・ツワイゴフに拍手!でした。ぼくはかなり打ちのめされました。 映画館を出て、大急ぎで駅に向かい、駅のベンチでスマホを確認すると、なんと負け続けているだめトラが、今シーズン初めて二けた得点で勝利していました。その場で、自宅に電話をすると「オクビョウモノ!」 という高笑いの声が響いてきました。トホホ…。 「でも、まあいいか、この映画見たし。」監督 テリー・ツワイゴフ製作 リン・オドネル テリー・ツワイゴフ製作総指揮ローレンス・ウィルキンソン アルバート・バーガー リアンヌ・ハルフォン撮影 マリス・アルベルチ編集 ビクター・リビングストン音楽 デビッド・ボーディンゴースキャストロバート・クラムチャールズ・クラム(兄)マクソン・クラム(弟)エイリーン・コミンスキー(妻)1994年・120分・PG12・アメリカ原題「Crumb」日本初公開1996年11月30日2022・04・24・no63・元町映画館no119

2022.05.10

コメント(0)

-

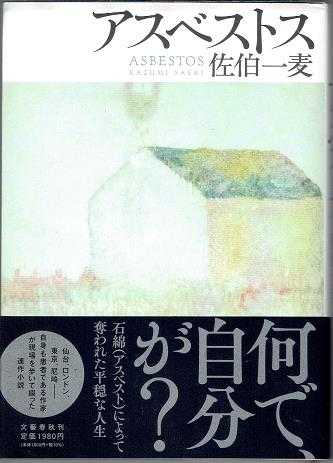

週刊 読書案内 佐伯一麦「アスベストス」(文藝春秋)

佐伯一麦「アスベストス」(文藝春秋) いつの間にか、大家になってしまった佐伯一麦の2021年秋の新刊、「アスベストス」(文藝春秋社)という短編(?)集を読みました。目次せきらしゃかきぐさあまもりうなぎや 全てひらがなで題がつけられている作品集でした。この作品集には「アスベスト」を主題にした4作の短編が収められています。佐伯一麦による「アスベスト作品集」、つまりは「アスベストス」というわけです。 目次の次のページにはこんな文章が載っています。アスベストス(asbestos)石綿、アスベスト。天然に産する繊維状鉱物の総称。主成分が珪酸マグネシウムからなる蛇紋岩系のクリソタイルと角閃石系のクロシドライト、アモサイトなどがある。アスベストの語源はギリシア語で、直訳すれば「消滅することのない」、つまり永久不滅の物質という意味である。 佐伯一麦を最初に読んだのは、もう30年以上も昔です。「ア・ルース・ボーイ」(新潮文庫)という、高校を中退して、なんだかイガイガした少年の話にはまりました。惹かれついでに、なんだかんだ読み続けて到達したのがこの「アスベストス」でした。 「平成の私小説」と勝手にジャンル化していますが、すべて(?)の作品の登場人物が、いつも咳をしている小説群でした。たとえば「ショート・サーキット」(福武文庫・講談社文芸文庫)という、最初期の作品では電気工の仕事をしている青年が登場しますが、彼はすでに発作的に起こる咳に苦しめられていたはずです。 目次の二作目「らしゃかきぐさ」が、もっとも心に残りました。その中にこんな一節があります。その寝台のベッドカバーの上に、ちょこんと載せられてあるものを見て、あ、やっぱりあった。と彼は気が弾むのを覚えた。それは、去年も目にした、精巧な針金細工のような、とても変わった形をした花穂のドライフラワーだった。咲き終わった花序の小苞の先端が鋭い鉤状に曲がっていて、その根元の周りを総苞が美しい曲線を描いて数本取り巻いている。それも鋭く長い棘をしている。 それに会うために、彼はこの場所を再び訪れたのだ。 ― チーゼル。 一年前、本を読みながら、部屋の隅に座っていた若い女性の案内人が、そうおしえた。(P40) イギリス旅行中の著者が夏目漱石ゆかりの「カーライルの家」を訪ねた場面です。英名チーゼル、和名はらしゃかきぐさとの出会いが書かれている短編ですが、ネットで調べてみるとこんな植物でした。 「宿痾」という言葉があります。辞書によれば「長い間治らない病気」。「持病」ということになりますが、佐伯一麦にとってはアスベストによる肋膜炎と喘息は、まさに「宿痾」と呼ぶべき病で、彼の文学とは切り離すことが出来ない病であるともいえるかもしれません。 この短編集の、著者インタビューだったと思いますが、こんなふうにも言っています。「あ、アスベスト君」 そう呼ぶような仲間意識がアスベスト(石綿)にはある。 すべてが棘でできているチーゼルのドラフラワーに心惹かれるれる様子が、淡々と描かれる穏やかな作品ですが、病を抱えて書き続けてきた作家の「書く」ことの深層を思わせる佳作だと思いました。追記2022・05・24 ブクログというサイトに感想を書きました。ついでなので貼っておきます。 佐伯一麦という作家の作品と出会ったのは、新潮文庫の新刊「ア・ルース・ボーイ」でした。1994年の出版ですから、今から30年前です。「あっ、こんな作家がいるんだ!」と思いました。「ショート・サーキット」(福武文庫)、「雛の棲家」(福武書店)と読み継いでファンになりました。 作品の底には、どの作品にもイガイガとした現実との接触感に対するいら立ちがながれていて、それは苦悩とか自己嫌悪とか言う、主観的な判断ではない直接的な痛みでした。勝手な言い草ですが、このイガイガ感に惹かれて読み続けてきました。 作家の肉体を苦しめ続けるイガイガがこの作家の文学を支えているというのがぼくの思い込みです。 その佐伯一麦がイガイガを直接作品化したのが本書でした。読み終えて感無量ですね。ここの作品のよしあし以前に、30年、書き続けてきた作家の今を思い浮かべました。 「やあ、アスベスト君」 作家の、そんな呼びかけが木霊している作品集でした。

2022.05.09

コメント(0)

-

週刊 読書案内 中村明珍「ダンス・イン・ザ・ファーム」(ミシマ社)

中村明珍「ダンス・イン・ザ・ファーム」(ミシマ社) 珍しいことに、4月のマンガ便に字ばかりの本が入っていました。中村明珍という人の「ダンス・イン・ザ・ファーム」というミシマ社の本です。ミシマ社が本にしている人というのは、まあ、内田樹とかいしいしんじとか、有名な方もいらっしゃいますが「知らんわ、この人。」という人が多いという印象ですが、もちろん、この人も知らない人でした。 まあ、小説とかの場合は大手の出版社の出している人で、最近、全く知らない作家とかは当たり前なのですが、この本屋さんの場合は、評論とか、エッセイとかのジャンルがメインなのだと思いますが、内田樹がいうところの、街場の「知らん人」と出会って「ええ、そうなんか。この人結構おもろいやん。」という確率が高い、そういう本屋さんだという印象ですね。 で、今回も全く知らない人でした。 僕は、いろいろあって二〇一三年春に東京・杉並からここに移り住んだ、現在四十代を生きる人間の一人。決断して、実際に引っ越したのは三十四歳のころ。当時は、妻と三歳児の三人家族だったけど、島に来て一人増えた。(P4) ちなみに、ここで「ここ」と著者がいっているのは周防大島ですね。瀬戸内海の左端の島で、本州とは全長1キロの橋によってつながっている島です。山口県大島郡周防大島町というのが正式の地名で、四国の松山の対岸の島でもあります。 この地でこの八年間、農業、イベントやオンラインショップの運営、ジャムの店やほかの農家さんのお手伝い、僧侶のお勤めなどをしてきている。 要するに、東京から瀬戸内海の東の端の島に農業移住してきた青年と、その家族の田舎暮らしの現場報告というのが、とりあえず読んでみませんかのベースにあるようです。 で、読み始めて「この中村明珍って何者よ?」、「寺の跡取りでもないのに、仕事が僧侶って何よ?」と、シマクマ君は、そういうところに引っ掛かるのですが、著者紹介にある通り、書き手は銀杏ボーイズという、たぶん、かなりメジャーなロック・バンドの「ちん中村」という芸名のギタリスト、バンドマンだった(?)人だそうですね。その、東京で生まれて暮らしていたバンド・マンが、東北の大きな地震の後、「田舎」を思い浮かべたところから、「ダンス・イン・ザ・ファーム」の夢が始まってしまって、バンドから抜け出して農業研修に通ったり、お坊さんの修行で善通寺に入ったり、まあ「悪戦苦闘(?)」の出発から、2020年の「今」に至るまでのプロセスというか、生活の実景というかを、中村明珍という、まあ、やっぱり、あんまり普通じゃない名前になって、問い「あなたのほんぎょうって、いったいなに?」答え「宿泊施設での、宿直とお祓いです」おうおうおう!であえであえ。誰だそのいかがわしいヤツは。(P277) っていうふうに、実は「いかがわしい」ですけど、いかがわしいまんま「本」なんかに書いちゃったということようなのです。 本人も「あとがき」でおっしゃっていますが、実は「ファーム」の話はほとんどありません。どっちかというと「カントリー・ライフ」と「マイ・セルフ」の話が中心でした。 でも、面白い。住んでいるところがところだけに、勃発する出来事が意表をついているうえに、書いている明珍さん、「わっかったふう」には書かない、イヤ書けない、「きっと道半ば」のポジション取りが彼の書き方に現れていて、素直に現実と出会って、正直に苦悩してる姿が、まあ、シマクマ君のような老人を、ちょっと感無量な気分にしてくれます。 ミシマ社さん、また一人、なかなかな書き手を見つけましたね(笑)。

2022.05.08

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年4月25日~27日(1)「ツツジ!ツツジ!ツツジ!」団地あたり

「ツツジ!ツツジ!ツツジ!」徘徊日記 2022年4月25日~27日(1) 団地あたり つばき、うめ、さくら、はなみずき、箒桃、花と一緒に春が過ぎて行ってツツジです。 つつじ、つつじ、つつじ!躑躅、躑躅、躑躅!です。 団地のどこを歩いてもツツジがワイワイ咲いています。 「ハイ、ハイ、皆さん、もう少し静かにしてください。」 押しくらまんじゅうみたいですねえ。まーるく集まって、押し合いへし合い、わいわい騒いで、楽しそうです。 白組も紅組も、もうすぐ出番ですよ。みんな、口を閉じて、並んで、並んで!はい、静かにして! こちらは玄関先の紅組応援団ふうですね。出番待ちですかね、つぼみで構えている花がたくさんあります。今は、遠くにいるゆかいな仲間たちには懐かしい花邑です、きっと。かれらが子供のころからこの季節にはここで咲いていたツツジです。 おおー、紅組大行進です。 どんどん続いています。 わあー、つぼみ軍団のちびっ子たちも続いています。 ずーと続いている大行進です。 ツツジ!ツツジ!ツツジ!です。西の駐車場の端から端まで、行進しています。写真に撮ってみると、人の眼で見るより楽しそうですねえ。ここからは、つづきでどうぞ。じゃあね。ボタン押してね!

2022.05.07

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年4月16日「ハナミズキ、満開!」団地あたり

「ハナミズキ、満開!」徘徊日記 2022年4月16日 団地あたり 暮らしている団地のサクラ並木があっという間に若葉の森になった4月の半ばでした。青空にアワアワと清々しい花をひらいて、ハナミズキが満開でした。 少し緑がかって見える白い花とピンクの花を咲かせる樹が団地には数本あります。下の写真はピンク色ですね。 ズーム・アップしてみます。 実は、満開を丁度通り過ぎた時期で、風が一吹きすれば、いっぱいに開いた花が散り始めようかという風情ですが、きわどく「爛漫」を楽しんでもいるようで、見とれてしまいます。 ピンクに花のすぐ近所にある白い花です。歌の文句のように「空を押し上げて」いる風情を写したかったのですが、うまくピントがあっていませんね(笑) 背景には咲き残っている八重桜が写っています。全く雰囲気の異なる花の競演でした。 白い花のアップはこんな感じです。 団地の白い建物が背景ですが、緑の若葉の中の白い花がぼくは好きです。 白い花の中に写っているピンクの花は八重桜の枝先の一花です。 もう1本見つけました。下から見上げるハナミズキは、たしかにいいですねえ。手をのばす君 五月のこと 一青窈のあの歌では5月の花でしたが、この辺りでは4月の半ばに満開です。この花が終わるとツツジの五月がやってきて初夏ですね。ボタン押してね!

2022.05.06

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 小梅けいと「戦争は女の顔をしていない(3)」(KADOKAWA)

小梅けいと「戦争は女の顔をしていない(3)」(KADOKAWA) 2022年4月のマンガ便に入っていました。ノーベル文学賞のジャーナリスト、スヴェトラーナ・アレクシェーヴィッチの「戦争は女の顔をしていない」(岩波現代文庫)のマンガ化作品ですが、1年に1冊のペースで、今回が第3巻でした。2021年度の「日本漫画家協会賞」で「まんが王国とっとり賞」を受賞したそうです。ちなみに大賞は「鬼滅の刃」だそうですが、こちらのマンガはウクライナで戦争が始まったことがジャスト・ミートした様子で、原作の文庫の古本価格が高止まりしています。 原作者であるスヴェトラーナ・アレクシェーヴィッチは、たしか、ベラルーシの方だったと思います。ロシアが戦争を仕掛けているウクライナの隣の国ですね。どんな思いで、今の世界情勢をご覧になっているのでしょうね。 さて、小梅けいと「戦争は女の顔をしていない(3)」ですが、今回も1話、1話、丁寧に描かれています。どの話も、笑って読める話ではないのですが、読み始めると。一言一言が心に残ります。 第16話の語り手はタマーラ・ステバノヴィナ・ウムニャギナという老齢の女性で、戦時には衛生指導員で赤軍の伍長だった人です。 ほぼ100ページに渡って、彼女の出征、レニングラード攻防戦の悲惨で過酷な戦場体験、戦後、戦場で知り合った夫の家族や戦地を知らない人たちから「戦場花嫁」と侮辱された生活、インタビューするアレクシェーヴィッチにタマーラが記憶に悶えながら語る姿を、何とか「マンガ」にしようとする小梅けいとの工夫と誠実を感じさせるコマ割りとか絵柄が続きますが、その最後のシーンがこのページでした。ねえあんたひとつは憎しみのための心もう一つは愛情のための心ってことはあり得ないんだよ人間には心が一つしかない自分の心をどうやって救うかっていつもそのことを考えてきたよ戦後何年もたって空を見るのが怖かった 世界のどこかで、今、空を見上げて怯える子供たちがいて、たとえ戦争が終わっても、その記憶を憎しみであるか、愛情であるか、心の底に抱えながら生きていかざるを得ない人生を強制されていることを、PTSDとかトラウマとかいう言葉で説明して、わかった気になるのだけはやめておこうとシマクマ君は思いました。 小梅けいとの努力を感じる力作でした。

2022.05.05

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年4月4日(2)「枝垂れ桜‼ 東の駐車場にもう1本ありました。」団地あたり

「枝垂れ桜‼東の駐車場にもう1本ありました。」 徘徊日記 2022年4月4日(2) 団地あたり ウロウロ、団地のあちらこちらを、ある時は生垣で仕切ってあるよその棟の裏庭にまで忍び込むという、不審者と疑われかねない怪しさで、徘徊をはじめて5年経ちました。「あそこには、あの花が、そろそろ‥。」という感じになってきて、独りで面白がっていたつもりなのですが、この枝垂桜があることに、今年初めて気づきました。まだ若い木ですが、なかなか楽しみな枝垂れぶりです。 シマクマ君が暮らしているのは15棟ほどある団地ですが、それぞれの棟のベランダの前とか玄関口とかには、それぞれの棟の人の眼を喜ばせるサクラや楓が植わっています。 朝起きて、ベランダに出るとこの枝垂桜が咲いているのを見るよろこびは、ちょっと「・・・!」ですね。 この日はデジタルカメラなので、珍しいことに、案外ピントがあっています(笑)。 少し、方向を変えると、向こうにソメイヨシノが写りました。ベランダからの風景も楽しいでしょうね。 調子にのって、ズーム・アップしてみました。深紅のつぼみが開くと、本当に美しいピンク色です。ピンクの花からフワーといい匂いがしてきます。 自宅に帰る道すがら、それぞれの棟の自慢のソメイヨシノを撮ってきました。 それぞれの棟に庭木のように植わっている樹木は、少し若い木が多いからでしょうか、咲きぶりが元気ですね。 こうして写真をブログにあげているのが5月の連休で、このサクラの花の写真は2022年の「春の思い出」になってしまいました。年年歳歳という言葉がありますが、その年、その年、「同じ人」でいられる間は記録していきたいと思っています。ボタン押してね!

2022.05.04

コメント(0)

-

ヴィム・ヴェンダース「東京画」シネ・リーブル神戸no149

ヴィム・ヴェンダース「東京画」シネ・リーブル神戸 2022年1月11日、ヴィム・ヴェンダース詣、六日目です。七草がゆの日から、いや、その前日からですか、毎日、ヴェンダースに通っています。もう、ただ、そうして座って画面を見ていればいいというか、納得というか、至福というか、なぜ、こんなに楽しいのか、まあ、単なる好みに過ぎないのだろうとは思うのですが、で、実はわかっていないのですが、ここまで、1本1本見終えるたびに「ああ、こういう映画が見たかったんだ」という気持ちがわいてくるのです。 今日は「東京画」というヴェンダース自身がナレーションを語り、小津組といえばこの人、名優の笠智衆とカメラマンの厚田雄春の二人のインタビューを中心に据えたドキュメンタリィーでした。 映画監督、小津安二郎に対するオマージュというか、映像を作ることが小津安二郎賛歌になっているというか、ベンダーズ監督自身がナレーションを語り録音して、撮影のエドワード・ラックマンと二人で作った作品だそうです。 東京のいろいろな風景も、もちろん映っているのですが、縁側にいる笠智衆が、いやはや、笠智衆でした。小津映画の角度で笠智衆を撮っているように見えました。で、笠智衆が小津の映画のときより少し声音の太いしゃべり方をしているのが印象的でした。何というか、普通のせっかちな老人のしゃべりです。もちろん、正確に比較したわけではありませんから、単なる思いこみだと思います。 写真で見直してみると、そうでもないのですが、縁側に座っている彼の姿は小津の映画の笠智衆そのものでした。で、墓参りしている彼は、かつて俳優だったというか、彼によく似た老人に見えました。動きだすとね、映画のイメージと微妙に違うんです。ふしぎです。 ドイツのようなヨーロッパの人から見ればエキゾチックな風景なのでしょうね、当時の東京の風景が差し込まれていますが、まあ、それが、今から見れば、もう30年ほども昔のニホンなわけで、ズレのズレのような感じが印象的でした。でも、なぜか笠智衆は不動な感じがして、もうこうなったら仏像のようなものかというと、多分声が聞こえてくるからでしょうね、そうでもなくて、生の人間の姿なのでした。 小津安二郎の作品なんて、もう20年以上も見た記憶がないし、忘れてしまっているのです。にもかかわらず、笠智衆は縁側に座っていて、彼が振り向くと、部屋の向こうには東山千栄子が座っていて、その奥に立っている原節子がこっちをみているような作品でした。いやはや、なんともいいようのない境地を体験しました。拍手!です。監督 ヴィム・ヴェンダース製作 クリス・ジーバニッヒ脚本 ヴィム・ベンダース撮影 エド・ラッハマン編集 ヴィム・ベンダース ソルベーグ・ドマルタン音楽 ローラン・プティガン ミーシュ・マルセー チコ・ロホ・オルテガナレーション ビム・ベンダースキャスト笠智衆厚田雄春ベルナー・ヘルツォーククリス・マルケル1985年・93分・G・西ドイツ・アメリカ合作原題「Tokyo-Ga」日本初公開1989年6月17日2022・01・11-no6・シネ・リーブル神戸no149

2022.05.03

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 松本大洋「ルーヴルの猫(上・下)」(小学館)

松本大洋「ルーヴルの猫(上・下)」(小学館) いわずもながですが、こちらが上巻の表紙です。で、下が下巻です。 2022年の4月の終わりのマンガ便に上・下二巻で入っていました。松本大洋「ルーヴルの猫」(小学館)です。舞台は題名の通り、フランスのルーヴル美術館です。 「ルーヴルの猫」というぐらいですから、主人公は上巻・下巻の表紙に登場するネコです。上巻も下巻も、最初の見開きを飾っているのは「アモルの葬列」というルーブル美術館所蔵のこの絵です。 フランスのルネッサンス後期のアントワーヌ・カロン(1521-1599)という人の作品らしいです。フォンテーヌブロー派と呼ばれている流儀の絵ですが、天使たちが葬儀の行列をしている作品です。 ちょっと見るだけでも、いろんなことが描き込まれていて、最近はやりの「西洋絵画・謎解き解説」の格好の標的という感じです。 まあ、絵の講釈はともかく、問題はこの絵とこのマンガの関係です。マンガは現代のルーブル美術館に住みついている猫たちが主人公です。 上巻の始まりのページがこれですが、要するに彼らがルーブル美術館の主(ぬし)ということでしょうか。 片目、片耳のデカイ顔が「アオヒゲ」。目つきの悪い黒猫が「ノコギリ」。のんびり屋で食いしんぼが「フトッチョ」。毛のないやせぎすが「棒切れ」、そして、いつも絵を見ている白い子猫が、表紙にも登場した「ゆきんこ」です。 まあ、これくらいで、ネコ好きの皆さんは「ちょっとこのマンガ探してみようかな」となると思うのですが、美術館好きの人を惹きつける登場人物ももちろん登場します。 画面は引用しませんが、ルーヴル美術館で生まれ育ったといってもいい生い立ちで、ネコたちを守っている守衛のムッシュ・マルセル。「アモルの葬列」の修復を手掛けている世界一の修復士シャルル・ド・モンヴェロン。そして、その二人と猫たちの世界の秘密に立ち会うのがモンヴェロンの教え子で、今はルーヴル美術館のガイド、セシル・グリーンというわけです。メガネをかけた知的で、ナイーヴ、美しい女性です。 夜のルーヴル美術館で繰り広げられる時を超え、人と猫の境界を越えた世界を描くファンタジーでした。「あんたは絵の声を聴いたことがあるかね」(上巻・P22) ムッシュ・マルセルのそんな言葉で謎の世界が始まります。というわけで、あとは探し出してお楽しみください。 日本での評判は知りませんが、アメリカのウィル・アイズナー漫画業界賞を受賞しているそうです。ああ、それからオール・カラーの豪華版が出ているそうです。できればその本を見てみたいのですが、少々高いですね(笑)図書館をお探しになるのでしたら、そちらがいいと思います。なんといっても絵が松本大洋ですからね。 こちらがオールカラー上・下です。追記2023・02・04 松本大洋の「東京ヒゴロ」(小学館)という作品にハマっています。ここで案内した「ルーヴルの猫」とは、かなり趣が違いますが、なかなかな作品だと思います。「ああ、こういうマンガを描くマンガ家も、まだ、いるのだなあ。」 そういう感慨が浮かんでくる作品です。とてもいい小説の味わいなのですが、間違いなくマンガなのです。そこをうまく言えないのが残念です。

2022.05.02

コメント(0)

-

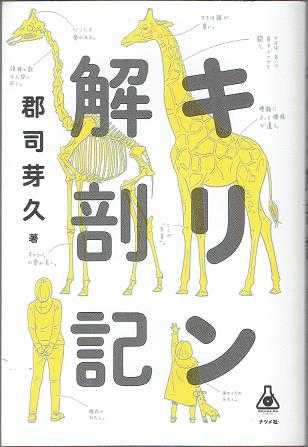

週刊 読書案内 郡司芽久「キリン解剖記」(ナツメ社)

郡司芽久「キリン解剖記」(ナツメ社) 解剖はいつも突然に 私とキリンが紡ぐ研究の物語を始める前に、まずは私の仕事である「キリンの解剖」について具体的にお話ししようと思う。キリンの解剖をする機会は意外に多いので、読者のみなさんにも突然チャンスがやってくるかもしれない。いつ解剖のチャンスが訪れても困らないよう、解剖の手順や必要な道具などを中心にご説明したい。(P014) マア、こういう調子で始まります。久しぶりに帰宅した、ゆかいな仲間の一人、ピ-チ姫が「これ、おもろいで!」と置いて帰った本です。 表紙を見ると、郡司芽久「キリン解剖記」とあります。何となく読み始めて、止まらなくなりました。シマクマ君は60年以上生きてきたわけですが、キリンの解剖をする機会はもちろん、キリンそのものにもここ数年で会った記憶がありません。にもかかわらず、「じゃあ、さようなら」といってページをパタン!とさせない吸引力が、この書き出しにはありました。 「キリンの解剖」なんていう、普通に暮らしている人間には「まったく」といっていいほど、縁のない世界に、「はい!はい!よってきて!はいってみて!」という掛語を張り上げる元気!が、この書き出しにはあるのですね、きっと。 読みすすめれば、わかりますが、文章は、東大出の博士とは思えない平たさで、まあ、素朴です。キリンが好きでたまらない学生さんが、いきなり解剖刀を握り、キリンの長い首の皮をはいでいくところから始まります。 動物園で死んでしまったキリンが、どんなふうに扱われ、どこに運ばれるのか。で、結局、どうなるのか、ご存知の方はいらっしゃるのでしょうか。まず、そういうことがわかります。 シマクマ君には、特別に「キリンがすき!」という思い入れがあるわけではありませんが、どんどん読めました。郡司さんが2008年、初めて出会った「夏子」の遺体にはじまって、2015年、たった一人で「八番目の首の骨」を確認するために、1週間かけて向き合った「キリゴロウ」との出会いまで、一気読みでしたが、その150ページほどの間に、何も知らない学部の学生さんだった郡司さんは、13頭のキリンに解剖刀を構えて立ち向かい、博士論文をお書きになる学者に成長なさっていましたが、そんなことは全く悟らせないところが、この「キリン解剖記」のよさでした。 ちなみに、彼女が最初に出会った「夏子」は、神戸の王子動物園でシマクマ君も出会ったことのあるはずのマサイキリンで、「キリゴロウ」は富山のファミリーパークにいた、たぶんアミメキリンです。それぞれの名前をクリックしていただくと生前の本人に出会えますよ(笑) で、無事博士号を取得した郡司さんが、本書の最後に記した言葉がこうでした。無目的、無制限、無計画。「何の役に立つか」問われ続ける今だからこそ、この「3つの無」を忘れず大事にしていきたい。 座右の銘にしたい名言ですね。 その次のページには参考文献がずらっと並んでいましたが、ほとんどが横文字で、シマクマ君には全く歯が立たない一覧でした(笑)。

2022.05.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 今日読んだマンガは??

- 204冊目「骸骨王と身代わりの王女 ル…

- (2025-11-15 22:14:14)

-

-

-

- マンガ・イラストかきさん

- やっと入れた楽天ブログ!これからの…

- (2025-11-09 16:30:43)

-

-

-

- 最近買った 本・雑誌

- 今年も神田古本まつりに行きました。

- (2025-11-10 15:52:16)

-