2022年12月の記事

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

マレク・カニエフスカ「アナザーカントリー」元町映画館no153

マレク・カニエフスカ「アナザーカントリー」元町映画館 2022年の映画館徘徊、見納めは「12ヶ月のシネマリレー」という特集の第2弾、マレク・カニエフスカ監督の「アナザーカントリー」、元町映画館です。1984年ですからほぼ40年前のイギリス映画です。 今年1年間、映画館をウロウロして、見たのは146本でした。調べてみると、感想が書けていない、あるいは、このブログにアップしていない作品が40本くらいあってちょっとあせりました。まあ、備忘録の意味もあるので、そのうち、のこのこアップするかもしれませんが、今日のところは「アナザーカントリー」です。 もともとはジュリアン・ミッチェルという人の戯曲の映画化のようです。ソビエトに亡命したイギリスの二重スパイであるガイ・ベネット(ルパート・エベレット)という車いすの老人が、裏切った祖国イギリスの思い出を語るという構成のお話でしたが、自らのパブリック・スクール時代の回想が、ほぼ、すべてで、いたってシンプルな構成の作品でした。1930年代のイギリスの名門寄宿学校の、絵にかいたようなハンサム・ボーイたちの幼い権力欲と愛欲の世界を描いた世界でした。マア、ぼくとは縁もゆかりもない世界ですね(笑)。 印象に残ったのはガイ・ベネットの回想の冒頭あたりでした、第1次世界大戦でしょうね、寄宿舎の中庭で行われている戦没者の追悼集会の場で、ホルストの「惑星」という組曲の「木星・ジュピター」の合唱が少年たちによって歌われるシーンでした。「ジュピター」という曲は20年ほど昔でしょうか、女性歌手が歌って、流行った記憶がありますが、大英帝国の愛国歌だということは初めて知りました。どこの国でも、ナショナリズムというのは美しく哀切に表現されるものなのですね。同性愛とナショナリズムというのはどこでつながるのでしょうかね。三島由紀夫とかナチスとか、なんとなく、その対になっている関係を思い浮かべてしまいますが、よくわかりませんね。 それにしても、20世紀のイギリスというのは、ミステリーにしろ映画にしろ、ソビエトを相手にしたスパイ合戦の話が本当に好きですね。そのあたりの理由も気になりながら見終えました。 たくさん登場する男前の少年たちの中で、その後の姿に見覚えがあったのは、共産主義に傾倒するトミー・ジャッドを演じた若き日のコリン・ファースでした。やっぱり男前でしたが、彼と主役ルパート・エベレットには、とりあえず拍手!ですね(笑)。 元気の出るというより、ヤレヤレな2022年の見納めでしたが、ほかにも、あれこれ、気がかりが浮かんでいますが、とりあえず、「ジュピター」を思い出したのは収穫でした。 では、皆さんよいお年を!2023年もよろしく!ね(笑)監督 マレク・カニエフスカ原作 ジュリアン・ミッチェル脚本 ジュリアン・ミッチェル撮影 ピーター・ビジウ美術 クリントン・カバース編集 ジェリー・ハンブリング音楽 マイケル・ストーレイキャストルパート・エベレット(ガイ・ベネット 多分、主人公。同性愛者。)コリン・ファース(トミー・ジャッド 共産主義者)ケイリー・エルウィズ(ジェームズ・ハーコート ガイの恋人)マイケル・ジェン(バークレイ)ロバート・アディ(デラヘイ)ルパート・ウェインライト(デヴェニッシュ)トリスタン・オリバー(ファウラー)フレデリック・アレクサンダー(メンジーズ)1984年・90分・G・イギリス原題「Another Country」日本初公開 1985年8月1日2022・12・30-no146・元町映画館no153

2022.12.31

コメント(0)

-

アニエス・バルダ「冬の旅」元町映画館no152

アニエス・バルダ「冬の旅」元町映画館「ああ、アニエス・バルダが終わってしまう!」 夜の7時を過ぎてから映画館にやってくるのは久しぶりです。先週からやっていたアニエス・バルダの「冬の旅」は、二週目に入って19時30分から1時間半です。終わるのが21時を回って、そうなると、垂水駅の駐輪場は閉まってしまいます。「ああ、どうしよう!」 ははは、バスで行けばいいのです。で、バスでやってきました。 アニエス・バルダ「冬の旅」です。 冬なのでしょうね、緑がなくて、煙が上がっていて、トラクターが動いているとうです。冬のブドウ畑で働いている人がいます。ちょっと荒涼としたブドウ畑の風景が、だんだんズーム・インされていって、女性の凍死体が発見されます。見ていて、唸りました。「ウワぁー、そこから始めるんかい!」 亡くなっていたのは、最近この辺りを旅していた18歳の少女モナ(サンドリーヌ・ボネール)でした。証言者が、その少女との出会いを、次々に語りはじめました。 通りすがりのこの少女が、どこから来たのか、どこへ行こうとしていたのか、それはだれにも分かりません。自由だと評する人もいれば、無鉄砲だと非難する人もいます。いかにも親切に援助、宿を貸す人もいれば、隙を見て襲いかかろうとする乱暴者もいます。 いろんな人との出会いと別れのシーンで映し出される彼女の表情が笑顔であれ、怒りであれ、見ているぼくに浮かび上がってくるのは、踏み外せば奈落であるタイト・ロープで綱渡りして少女の姿でした。誰もが、通りすがるよそ者として見ているだけです。 村人たちが熱狂するブドウ祭りの仮面に恐怖しながら、酒まみれ、泥まみれで奈落に転げ落ちる少女の姿を映して映画は終わりました。 1985年の映画です。円熟のアニエス・バルダの最大のヒット作だそうです。原題は「Sans toit ni loi」です。訳せば「屋根も無く、法も無く」でしょうね。 人間はだれもが死にますが、誰もが、18歳で放浪者になって、冬枯れのブドウ畑の側溝に転がり落ちで凍死するわけではありません。にもかかわらずアニエス・バルダがこの作品をとった理由は「Sans toit ni loi」に明示されているのではないでしょうか。 40年以上も昔に撮られた作品ですが、自己責任などというインチキな流行り文句に踊らされている現代社会をこそ根底から批判する傑作だと思いました。上映してくれた元町映画館に感謝ですね。 勇敢な、しかし、哀れな18歳の少女モナを演じたサンドリーヌ・ボネールと監督アニエス・バルダに拍手!でした。 「ああ、あの娘とおんなじやん!」 元町映画館からの暗い帰り道、思い出した映画があります。浮かんできたのはケリー・ライカートの「ウエンディ&ルーシー」(2008)です。あの映画のラスト、貨物列車に座り込んだウエンディ(ミシェル・ウィリアムズ)の姿が映し出される、忘れられない、あのシーンでした。監督 アニエス・バルダ製作 ウーリー・ミルシュタン脚本 アニエス・バルダ撮影 パトリック・ブロシェ編集 アニエス・バルダ パトリシア・マズィ音楽 ジョアンナ・ブルズドビチュキャストサンドリーヌ・ボネール(モナ18歳)マーシャ・メリル(ランディエ教授)ステファーヌ・フレス(ジャン=ピエール)ヨランド・モロー(ヨランド)パトリック・レプシンスキ(ダヴィッド)ジョエル・フォッス(ポロ)1985年・105分・フランス原題「Sans toit ni loi」日本初公開1991年11月2日2022・12・16-no139・元町映画館no152

2022.12.30

コメント(0)

-

ヨアン・マンカ「母へ捧げる僕たちのアリア」パルシネマno52

ヨアン・マンカ「母へ捧げる僕たちのアリア」パルシネマ パルシネマで「ショーシャンクの空に」との2本立てで、ヨアン・マンカという監督の現代フランス映画「母へ捧げる僕たちのアリア」を見ました。 なんだか、すごい題名だなと思って原題を見ると「Mes freres et moi」、英語での題は「My Brothers and I」で、まあ、ボクでも訳せますが、訳せば「僕の兄弟と僕」でしょうか。 実にまっとうな「家族」と「少年の旅立ち」の物語でした。中学生の「僕」ヌール(マエル・ルーアン=ベランドゥ)と三人の兄が、おそらく脳死状態のなのでしょうね、意識も、聴覚とか視覚とかいう身体能力も失っている母を、親戚の反対を押し切って在宅で看護しているという家族の姿が描かれていました。 舞台になっているのはフランスの南部のリゾート地帯ですが、彼らが住んでいるのは、明らかに貧しい人の暮らす公営の集合住宅でした。 見終えて、一番印象に残ったのは、フランス社会の「貧困」の実態です。以前見た「レ・ミゼラブル」では、確か、パリの巨大な集合住宅が舞台でしたが、共通しているのは、そこで暮らす人の多くが、どこかよその国からやって来た人たちだということです。で、その場所を覆っているのが貧困です。 この映画では、寝たきりの母の介護の家計費を兄弟の収入で支え合っていますが、兄弟に定職があるわけではありません。主人公ヌールは14歳の中学生ですが、アルバイトが見つかれば学校はやめるつもりのようです。兄3人は10代の後半から20代の後半のようですが、やはり、定職はありません。インチキなサッカー・ユニホームの売買、男女をとわない、観光客相手の売春、薬物の不法売買です。出口なしですね。やがて行き詰るのではなく、すでにどん詰まりで暮らしているのです。 で、希望はあるのか?「レ・ミゼラブル」では、どん詰まりの爆発が描かれていましたが、ここでは希望としての音楽が描かれています。ベルディやプッチーニといったイタリア・オペラの名曲が劇中で繰り返し聞こえてくるのが、この作品の救いです。 東洋の島国の文化感覚では、カンツォーネっていうのでしょうか、プッチーニの歌曲と14歳の少年がなかなかつながらないのですが、案外、そこのところは自然なのかもしれませんね。 少年を歌と出会わせる役を演じていたサラ先生(ジュディット・シュムラ)が、映画の終盤、舞台での独唱を披露しますが、ちょっと聞きほれましたよ。 まじめで、ナイーブな佳作だと思いました。ヌールとサラに拍手!でしたね。監督 ヨアン・マンカ製作 ジュリアン・マドン脚本 ヨアン・マンカ撮影 マルコ・グラツィアプレーナキャストマエル・ルーアン=ベランドゥ(ヌール)ジュディット・シュムラ(サラ)ダリ・ベンサーラ(アベル)ソフィアン・カーメ(ムー)モンセフ・ファルファー(エディ)2021年・108分・PG12・フランス原題「Mes freres et moi」英題「My Brothers and I」2022・12・27-no144・パルシネマno52

2022.12.29

コメント(0)

-

フランク・ダラボン「ショーシャンクの空に」パルシネマno51

フランク・ダラボン「ショーシャンクの空に」パルシネマ 噂だけは知っていて、ずっと見たいと思っていた作品です。たぶんテレビ上映でも見たことがない作品です。パルシネマの年末2本立ての1本で見ました。フランク・ダラボン監督の「ショーシャンクの空に」です。 見終えた後で、まあ、いつものことですが、チッチキ夫人に、得意のネタバラシをしようとすると、いきなり言い返されてしまいました。「アンナ、今日、ええ俳優見たで。ショーシャンクいう映画な。」「ミス・デイジーの人やろ、ええっと、モーガン・フリーマン、それと銀行員の若い囚人が頑張るやんね。」「ええー。知ってんの?」「テレビで何度もやってるわよ。」 うーん、皆さんご存知の作品らしいですね。チラシには「死ぬまでに見るべき映画50選」と銘うっています。1994年のアメリカ映画です。 ああ、すごい!と思ったシーンがいくつかありました。その中で、一番は、刑務所内放送を使って元銀行員のアンディ(ティム・ロビンス)がモーツアルトの「フィガロの結婚」を流すシーンです。音楽が流れ、庭というか広場というかにおおぜいたむろしていた囚人たちが空を見上げます。それが、誰のなんという曲なのか、おそらく空を見上げている囚人たちの多くは知らないでしょう。しかし、音楽が、たしかに流れていることに囚人たちは反応しています。ドキドキしました。このシーンこそがこの作品の最高のシーンだったと思います。 その後、懲罰房から戻ってきたアンディがレッド(モーガン・フリーマン)に「音楽は希望だ!」と言い、ハーモニカを贈ります。しかし、期待に反して、レッドはハーモニカを吹こうとはしません。おそらく、レッドは万が一にも、自分が希望を持つことを恐れていたに違いありません。 しかし、ハーモニカはそれで終わりではありませんでした。40年の刑務所暮らしの結果、仮出獄を認められたレッドが、アンディとの約束の場所に向かうシーンのBGMに、ほんの少しだけ、か細く、静かにハーモニカの音が響きます。その音色を聴きながら、「どうか、アンディと再会できますように!」と祈ったのはもちろんですが、自由と希望を信じきれない老人を演じる、まだ、50代だったはずのモーガン・フリーマンの演技に唸りました。 看守や所長役の俳優たちの悪役ぶりも拍手!ですが、終身刑のレッドとアンディの「友情」の清々しさが胸に残り傑作でした。監督のフランク・ダラボンに拍手!ですね。 モーガン・フリーマンという俳優の、多分、映画俳優としては始まりに近い作品「ドライビング・MISS・デイジー」(1989年)と「ショーシャンクの空に」(1994年)の2本を立て続けに見ました。 それぞれ、神戸の地震があったころの封切り映画で、ぼく自身が映画館からもビデオからも離れていった時期の作品です。「あの頃に、この2本を見ていたら、映画館通いを続けていたかもしれないな。」 ふと、そんなふうに思う作品でした。少なくとも、モーガン・フリーマンの作品は追っかけていた可能性は高いでしょうね。 顔というか表情というか、そこに表れる内面の微妙な落差を演じ分けていることをハッと気づかせる演技は、何とも言えない味わいがありますね。当分、彼の名前を見つけた作品は追っかけるほかなさそうです(笑)。 マア、蛇足ですが、「The Shawshank Redemption」という現代のほうが、ずっとしゃれてますね。名作の誉れ高い、こんな作品にそんなケチをつけても仕方がないですがね(笑)。監督 フランク・ダラボン原作 スティーブン・キング脚本 フランク・ダラボン撮影 ロジャー・ディーキンス美術 テレンス・マーシュ編集 リチャード・フランシス=ブルース音楽 トーマス・ニューマンキャストティム・ロビンス(アンディ・デュフレーン 終身刑)モーガン・フリーマン(エリス・ボイド・“レッド”・レディング 調達屋・終身刑)ボブ・ガントン(サミュエル・ノートン 所長)ウィリアム・サドラー(ヘイウッド 囚人)クランシー・ブラウン(バイロン・ハドリー刑務官)ギル・ベローズ(トミー・ウィリアムズ 囚人 強盗 懲役3年)ジェームズ・ホイットモア(ブルックス・ヘイトレン 終身刑 図書館係)1994年・142分・G・アメリカ原題「The Shawshank Redemption」日本初公開1995年6月3日2022・12・27-no145・パルシネマno51

2022.12.28

コメント(2)

-

井上雄彦「THE FIRST SLAM DUNK」109ハットno20

井上雄彦「THE FIRST SLAM DUNK」109ハット 我が家で暮らしたゆかいな仲間たちが、もし、今、集まって人気投票をすると、おそらくダントツトップ間違いなしのマンガ家は井上雄彦で、作品はスラムダンクが僅差でバカボンドーを制するだろうシマクマ君は考えるのですが、そのスラムダンクが20年ぶりに映画館に帰ってくる、その上、監督を井上雄彦自身がつとめると知って「これは見なあかんやつやな。」 とか思っていると、封切り直後、さっそく「見たで!ワールドカップの決勝と同じくらいハラハラドキドキで疲れるで。」とピーチ姫から報告が入りました。「もちろん行くで!」「ハンカチいるで!」 まあ、こういうのやり取りがあって、やってきたのが109シネマズハットです。冬休みに入ってしまったので、混みあっていることを覚悟してきましたが杞憂でした。ほんと、ここはいい映画館です(笑)。 原作の「SLAM DUNK」はジャンプ・コミックスで繰り返し読みましたが、もう、10数年昔のことです。桜木花道と流川楓という二人の天才のビルドゥングス・ロマンといっていいと思いますが、不良少年だった(まあ、桜木くんも超弩級の不良少年だったのですが)三井くんが、コートに戻ってきて、安西先生に言う、「バスケがやりたいんです。」 こんなことばシーンや、バスケットボールはド素人の花道くんが「左手はソエルだけ。」 と、ぶつぶつ念じながら誰もいないコートでシュート練習をするシーンは(ああ、もちろんマンガのですよ)、今でもありありと思い浮かんでくる傑作マンガです。 当然、今回も、そういう名場面、名(?)、迷(?)セリフを期待して座ったわけですが、なんと主役は宮城リョータくんでした。そういえば、湘北高校のコートにやってくる以前の彼については、原作マンガには描かれていません。 ちなみにこの方が「リョウチン」こと、宮城リョータくんです。高校2年生です。 こちらが彼の回想に出てくる中1の頃のリョータくんです。沖縄の少年でした。 映画は奇跡的にインターハイ出場を果たした神奈川県立湘北高校が、2回戦で不敗の名門、山王工業と対戦する原作マンガのクライマックスを描いています。違うのは、試合展開をポイント・ガードのリョータくんの目で見せて描いているところです。同じ物語を別の角度のカメラで撮ればどうなるかというアイデアに唸りました。さすがですね。 最初のシーンが終わって、タイトルが出てくるシーンに、まず、涙でした。五人の主役たちが、一人、一人、黒ペンの作画ラインで描き出されていく過程が画面にあらわれていって、最後に湘北高校の赤いユニフォームで色付けされるのですが、「元気やったかね、君たち!」 懐かしさが、画面の中で出来上がっていく絵とともにこみあげてきて、68歳の老人の涙腺はダダ洩れ状態でしたが、そこから約2時間、知ってはいるものの、圧倒的な苦闘の連続の中で、ぽつりぽつりとファンならだれでもが知っている名セリフがあって、挙句、あと5秒という最後の最後、敵のゴール下でボールを持った流川楓の眼差しがチラッと花道を見て、すごいパスを受け取った桜木花道のボールを構えた瞬間のつぶやきに息をするのを忘れて目を瞠りました。マンガを知らない人には全く分からないことを書いていますが、ファンなら誰でもわかる話なのです。どうせ繰り返し読んでいるに違いないのですから。(笑) 映画の中では,この決定的なシーンの花道くんのつぶやきは声にはなりませんが、ぼくは知っています。「左手はソエルだけ!」 リョータくんの重い過去と現在の葛藤が挿入された結果、宮城リョータくんにとっての山王戦という新しいスラムダンクが出来上がっていて、これだけ、スポーツの中の身体の動きの描写に、卓越したリアルな描画力をもつ井上雄彦が、やはり、作品全体としては人間が描きたいのだということが、素直に伝わって来て、感動でした。何はともあれ拍手!拍手!でしたね。監督 井上雄彦原作 井上雄彦脚本 井上雄彦作画監督 江原康之美術監督 小倉一男撮影監督 中村俊介編集 瀧田隆一オープニング主題歌 The Birthdayエンディング主題歌 10-FEETキャスト仲村宗悟(宮城リョータ)笠間淳(三井寿)神尾晋一郎(流川楓)木村昴(桜木花道)三宅健太(赤木剛憲)2022年・124分・G・日本2022・12・26-no143・109ハットno20追記2022・12・26 ゆかいな仲間のカガクくんから訂正が入りました。山王戦は2回戦で、1回戦は大阪の豊玉高校でした(笑)。マア、本人もバスケばかだった、今でもか(?)というわけで、よく覚えていらっしゃいますね(笑)。1回戦を2回戦に訂正しました。

2022.12.27

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年9月9日(金)「朝顔日記」 ベランダあたり

ベランダだより 2022年9月9日(金)「朝顔日記」 ベランダあたり9月9日のアゲハちょっとー!、ちょっとー!カメラ!カメラ! ベランダでいつもの大騒ぎです。 駆けつけると(まあ、駆け付けるほど大きな家ではありませんが)ホラ!これ!これ! チッチキ夫人が自慢げに指さしているのはベランダ用のスリッパに中です。 中に何か動いています。 アゲハです! いつぞやの(8月31日)のこのサナギくんが孵ったのです! だんだん光のほうに出てくるようです。 おおー、アゲハ見参! スマホを手に、写真を撮っているシマクマ君も、ちょっと興奮しています。何度もシャッターを押すのですが、ピントがうまく合いません。 スリッパのヘリまで這い出てきましたよ。飛ぶのでしょうか?ああーどうしよう、どうしよう、飛んじゃう、飛んじゃう! 焦って、スマホのカメラを操作しようとしているシマクマ君ですが、アゲハ君、マア、月並みですが、ヒラリと飛翔して、あっという間にベランダの柵を越えて消えてしまいました。ああ、竹籠で臥せておけなよかった!飛ぶ瞬間が撮りたかったのに!9月9日のアサガオ ちなみに、この朝、2022年の夏休みの宿題のつもりで何となく始めた「朝顔日記」の最後のアサガオが咲きました。せっかくの写真なのですが、やっぱりピンボケですね(笑)。9月9日、菊の節句の日に咲き納めでした。 もっとも、この日記を書いているのは、投稿の日付は12月26日ですが、実際は2022年の12月31日、大みそかなわけで、ようやくというか、やっとのことでというか、夏休みの写真日記も終了です。ずっと覗いていただいて、ありがとうございました。ボタン押してね!

2022.12.26

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年9月8日(木)「朝顔日記」 ベランダあたり

ベランダだより 2022年9月8日(木)「朝顔日記」 ベランダあたり9月8日のアサガオ ここの所のしわしわアサガオではありません。でも、まあ、向こうに見えているのは小さい花が育つ前に咲いたような風情です。 こちらが、上の写真の向こうに見えている小さな薄紫の花です。隣に枯れた花もありますが、やはり、そろそろ終わりなんでしょうね。 というわけで、なんとなく終わりの予感のアサガオですが、まだ咲くようです。明日には咲きますよという姿が健気です。周りの蔓は枯れてしまっているのですが、大したものですねえ。 こちらは立派に咲いています。最初に載せた花とこの花は夏の盛りの元気なころの花びらです。でも、やっぱり隣の花は小さいですね(笑) この日はモスラ軍団の写真は撮り忘れです。というわけで、また明日です。もう少し続きます、よろしくね(笑)。ボタン押してね!

2022.12.25

コメント(0)

-

石川慶「ある男」109シネマズ・ハットno19

石川慶「ある男」109シネマズ・ハット 平野啓一郎の小説、「ある男」(文春文庫)が映画化されて、チラシを見るとオールスター・キャストということらしいです。マア、有名な俳優さんがずらりと並んでいらっしゃるわけですが、実は、シマクマ君にはどなたがどなたなのかよくわかっていません(笑)。 この日は109シネマズ・ハットという、ここのところ気に入っている映画館で、お友達との同伴鑑賞でした。見たのは、もちろん、石川慶という監督が上記の読売文学賞作品を映画化した「ある男」です。 原作は「人間存在の根源を描き、読売文学賞を受賞」とチラシに書いてありますが、ミーハーのシマクマ君は、読売文学賞に惹かれて、新刊が出て騒がれた当時、早々に読み終えました。 小説が描いている「戸籍交換」、あるいは、「戸籍捏造」が、社会的存在形態の変更、つまりは前歴や出自の隠蔽を目的とした手段として現実に行われている可能性があって、それが小説にとって面白いテーマだということは理解できます。しかし、なぜ、戸籍交換が「人間存在の根源」に触れると騒がれるのか、正直なところ、よくわかりませんでした。原作を読み終えて感じたことは、世界に限らずこの国にだって、無国籍、無戸籍の人間は、たぶん大勢いらっしゃるわけで、その人たちに対して「あなたが誰だかわからない」 という不安をテーマに小説を書くのは、文学的には「人間存在の根源」を玩ぶことにならないかというのが初読の感想でした。 さて、映画です。ここからは、いわゆる「ネタバレ」です。 この映画は、原作同様「ある男」と題されていますが、結果的には正体不明の「ある男」が3人出てきます。戸籍をやり取りした、偽物の谷口大祐(窪田正孝)と、本物の谷口大祐(仲野太賀)、そして、戸籍交換の謎を追うに従って「人間存在の根源」の不安にさいなまれていく弁護士城戸章良(妻夫木聡)です。 偽物の谷口大祐は殺人犯の息子、本物の谷口大祐は田舎の温泉旅館のボンクラな次男坊、そして、弁護士城戸章良は帰化した在日コリアンです。このドラマで三人の「ある男」の扇のかなめに配置されているのが、服役中の詐欺師小見浦憲男(柄本明)です。 小見浦は、顔の奥なのか裏側なのかはわかりませんが、その人間の「本性」を見抜く、まあ、いわば「人を見る」天才です。映画や小説だからあり得る人物だと思いますが、柄本明の演技はさすがです。見ていて、こういう「眼力」の持ち主が、実際にいるんじゃないかと不安になるド迫力のセリフ回しと表情で、ぼくにとってはこの作品の最大の収穫でした。 ついでに言えば、この映画の収穫はもう一つあって、偽の谷口大祐とともに暮らし、子どもまで産んだ谷口里枝を演じた女優安藤サクラの、義父(?)柄本明とは対照的な、よどんだ空気のような演技でした。 で、映画ですね。見終えた後で、一緒に見たお友達とこんなおしゃべりをしました。「中学生や高校生の頃、修学旅行とか行きますよね。次から次へと名所旧跡があって、ここはこれがスゴイとか、素晴らしいとか、いろいろ聞かされて、で、どこが一番よかったのって聞かれると困りますよね。ああ、これが大仏か、ああ、これが清水の舞台か、ってその時は思うんですけど。で、何が言いたいのっていうか。そういえば、妻夫木君、なんか、ういてませんでしたか?(笑)。」「ええーっ?妻夫木君、主役なんですけど。」「だって、彼が何を考えこんでるのかわかりましたか?あれって、奥さんのほうが変でしょ。で、最後のシーンがあれでしょ。」「そう、それに詐欺師の柄本明に『あんた朝鮮人でしょ。』って見破らせるシーンが、そもそも、列島と半島の関係の歴史を考えても変だとぼくは思うの。最近、弥生とか縄文とかをもちだして、「半島」由来を否定して、純粋「列島人」というオリジナルが、現存しているかのようなことを言いたがる風潮がありますけど、言ってしまえば、大陸の先進文明の難民の吹き溜まりだった歴史があるわけで、今、現在の在日コリアンを顔立ちなんかで見分けられるはずがないんですよね。ところが、柄本の演技がすごいこともあって、詐欺師のハッタリとしてではなく、根拠があるかのように受け取れちゃうんですけど、ほかのことはやたら説明してくどい映画なのに、妻夫木君が考え込む理由として、あの詐欺師との出会いが決定的なシーンになっているんですよね。だから、彼が『ある男』になるという展開が浮いちゃうんですよね。」「在日コリアンって、見破られたら困る事実じゃないですよね。それに、妻が、それを知らないはずはないとも思うんですよ。」「でも、その反対のムードが今の社会にはあって、その、根拠も正当性もない差別意識を、この作品は何となく煽っている気がして、なんだか変だとぼくは感じましたよ。」 映画が終わって外に出ると土砂降りで驚きました。駅まで送っていただいた自動車の中での会話ですが、誰かと一緒に映画を見るのは、ずっと苦手でしたが、こういうのも悪くないですね(笑)。 なにはともあれ柄本明と安藤サクラには拍手!でした。彼女が醸し出すリアルが半端ではないですね(笑)。窪田君は悪くないですが、妻夫木君は深刻な表情が浮いてました(笑)。はははは、男前には点数辛いんです。 一方で、監督と原作者には、なんだか????でしたね(笑)。一言余計なことを言えば、石川慶は鬼才ではありません。ただのはったり監督だと思いました。マア、原作を読んだときには作家に対して、そうおもったのですけどね(笑)。監督 石川慶原作 平野啓一郎脚本 向井康介撮影 近藤龍人編集 石川慶音楽 Cicada キャスト妻夫木聡(城戸章良:弁護士)真木よう子(城戸香織:妻)安藤サクラ(谷口里枝:悠人と花の母)坂元愛登(谷口悠人)小野井奈々(谷口花)窪田正孝(谷口大祐:里枝の夫)清野菜名(後藤美涼:行方不明の谷口大祐を探す恋人)眞島秀和(谷口恭一:大祐の兄)仲野太賀(谷口大祐:行方不明)小籔千豊(中北:城戸の同僚)柄本明(小見浦憲男:服役中の詐欺師)山口美也子(武本初江:里枝の母)きたろう(伊東:谷口大祐の同僚)2022年製作・121分・G・日本配給 松竹2022・11・29-no133・109ハットno19

2022.12.24

コメント(0)

-

ブルース・ベレスフォード「ドライビング・MISS・デイジー」パルシネマno51

ブルース・ベレスフォード「ドライビング・MISS・デイジー」パルシネマ 1989年のアカデミー賞で、作品賞だった作品だそうです。アカデミー賞史上、作品賞だったのに監督賞にノミネートされなかった数少ない作品の一つだそうですが、ぼくは、そういうことは何ひとつ知らないで、初めて見ました。 見たのはブルース・ベレスフォードという監督の「ドライビング・MISS・デイジー」です。 はじまりは、1940年代の終わりらしいですね。冒頭で高齢の女性が運転を失敗する自動車が、確かに、でかいアメリカ車ではあるのですが、クラシック・カーとしか思えません。ああ、戦後すぐかなという感じでした。場所はジョージア州アトランタで、季節は夏です。 運転をしくじるのは、長年勤めた教職を退いた未亡人のデイジー(ジェシカ・タンディ)です。年齢は、おそらく60代の後半か70代くらいでしょうか。彼女の屋敷にはアデラ(エスター・ローレ)と呼ばれているかなり高齢の黒人女性のメイドがいますが、そこに運転を禁止されたデイジー専用の運転手として雇われてやってたのが、これまた、もう、老人というべき、黒人の運転手ホーク(モーガン・フリーマン)です。 デイジーは自分のことを、まだ運転なんてへっちゃらだと思っていますし、質素に黒人のメイドと暮らす貧しくてこころ正しいユダヤ人だと思っていますが、息子のブーリー(ダン・エイクロイド)は父親から受け継いだ紡績会社の社長で、ただの金持ちで、実は黒人に対しても、ただの偏見まみれの未亡人です。まさに、1940年代のアメリカの、成功したユダヤ人の女性そのものというわけです。 一方、雇われた運転手のホークは文盲であるにもかかわらず、新聞を読むポーズを上手にすることで生き延びてきたに違いないと思わせる、悪く言えば要領のいい老人ですが、どこかに、人が生きていくことに対する誠実さ漂わせている人物で、モーガン・フリーマンという俳優の十八番のような演技が光っていました。 で、最後のシーンは1970年代です。三人の老人が出会って、30年近くの年月が流れました。アデラは10年ほど前に亡くなりましたが、デイジーとホークは健在です。90歳と80歳のコンビです。 お屋敷は売りに出され、デイジーは老人介護施設で暮らしています。老人性痴呆を発症しているにもかかわらず、訪ねてきたホークの顔を見ると表情が緩み、ホークは「MISS・デイジー。」と呼びかけて、パンプキン・パイをスプーンですくって彼女の口に運びます。デイジーは口を大きく開けて笑って食べています。 チラシでは、30年かかって、今ここにある美しいシーンを「友情」と呼んでいます。「そうか、友情か!」 ジェシカ・タンディとアデラ役のエスター・ローレの鬼気迫る(ははは、まあ、何も迫りませんが。)老いの演技、モーガン・フリーマンのあたりまえの人間の演技、文句なしに拍手!でした。 68歳の老人に出会いの可能性を教えてくれる傑作でした。アカデミー賞では無視されたようですが、監督ブルース・ベレスフォードにも拍手ですね(笑)。監督 ブルース・ベレスフォード脚本 アルフレッド・ウーリー原作戯曲 アルフレッド・ウーリー撮影 ピーター・ジェームズ美術 ブルーノ・ルベオ音楽 ハンス・ジマー編集 マーク・ワーナー字幕 戸田奈津子キャストモーガン・フリーマン(ホーク・コバーン:運転手)ジェシカ・タンディ(デイジー・ワサン:女主人)ダン・エイクロイド(ブーリー・ワサン:息子)パティ・ルポーン(フローリン・ワサン:ブーリーの妻)エスター・ローレ(アデラ:家政婦)1989年・99分・G・アメリカ原題「Driving Miss Daisy」2022・12・19-no140・パルシネマno51

2022.12.23

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年9月7日(水)「朝顔日記」 ベランダあたり

ベランダだより 2022年9月7日(水)「朝顔日記」 ベランダあたり9月7日のアサガオ 2022年のアサガオも、さすがに見納めの時期が近づいているようですね。なんだか元気がありません。 なんだか、毎朝新しい花が咲いているのですが、しわしわで、色も薄いんですよね。季節が終わりかけているということも確かなのですが、どこかにトラブルがあるんじゃないか、元気がない理由は他にあるんじゃないか、なんてことを具と思ったりしますね。9月7日のモスラ君 相変わらず、次から次へと登場するモスラ君、チビラ君の皆さんです。大きな葉っぱに、と、まあ、そう見えますが、写っているのがちびっこなのです。 上の一枚の写真に何匹写っているでしょう。緑に変身したモスラ君をはじめ、ウヨウヨいますね。数えてみてくださいね。ぼくが撮った写真で、多分、最もたくさん写っている写真です。ぼくにも数え切れませんが、5匹以上写っていることは確かです。 アサガオが終わるまで、もう少しお付き合いくださいね。ボタン押してね!

2022.12.22

コメント(0)

-

中江功「Dr.コトー診療所」109ハットno18

中江功「Dr.コトー診療所」109ハット マンガは、ずっと昔に読みました。テレビでやっていたのは見たようなまなかったような、ただ、主演が吉岡秀隆君で、主題歌が中島みゆきということは知っていました。予告編とポスターの青い海に惹かれてお友達を誘いました。見たのは中江功監督の「Dr.コトー診療所」です。映画館は109ハットです。 今回、元気にしているのかどうか、なんとなく気になって顔を見に来たあの男のことは、トラさんの甥っ子のミツオだった頃から(たぶん10歳くらい)知っていました。気づくと、北の国から茶の間にやって来て、マア、明るい団欒をぶち壊しにするような、切ない青年になってテレビ画面に映っていました。ぼくは、今でも、純と蛍という兄と妹の名前を声に出して呟くと、涙がこぼれます。 大人になってからはドクター・コトーとか呼ばれて、南の果ての島で医者をしているらしいということは知っていましたが、スクリーンで顔を見るのは久しぶりでした。 奴も50歳を越えたそうですが、スクリーンの上では、相変わらずぶきっちょで、たぶん、本当はへたくそな演技で自転車をこいでいました。予想通り、南の島の海の風景はすばらしくて、奴が電動自転車などに乗って、遠くから見ても、いつもの奴というか、子供の頃からの奴のまま風景を横切って行くのが、なくてはならないような、ちょっと邪魔なような映画でした。 奴がここに座ってる必要があるかどうか、上のポスターをご覧になったらお分かりでしょ。でも、やっぱり座っていないとダメなんですね(笑)。「ここにいても、まあ、邪魔にならないところが持ち味だから、このままでいいか?」っていう感じですかね。 画面の中にいる本人も、やっぱり、どう見ても50歳を超えているわけですが、なぜか、やっぱり、超美しい(まあ、個人的好みかもしれませんが)柴崎コウなんていう女優さんとカップルで、なおかつ、その年になって新しく子供まで生まれるてくるという、厚かましいにもほどがある設定にはあきれましたが、マア、元気そうで何よりでした。 映画のしょっぱな、出だしの高橋海人と生田絵梨花のからみには、なんというか、あまりのへたくそさにドン引きしましたが、結果的には「頑張りましたね、〇!」という感じでしたし、小林薫とか筧利夫とか、ジタバタ演技が笑える泉谷しげるとか、まあ、好みの俳優さんたちが張り切っていらっしゃって楽しく拝見しました。 あくまでも、マンガ的、まあ、監督が、でしょうが、ありえないストーリー展開をゆずらなかったところが、ぼくには好印象でしたね(笑)。あの蒼ざめた海の彼方で、今まさに誰かが傷たんでいる♪まだ飛べない雛たちみたいに、ぼくはこの非力を嘆いている♪ 最後に中島みゆきの主題歌が聞えてきて、やっぱり涙してしまいましたね。映画はこの歌をなぞって作りたかったんでしょうね。それにしても、随所に映し出される「あの蒼ざめた海」は文句なしに素晴らしかったですね。監督 中江功原作 山田貴敏脚本 吉田紀子撮影 星谷健司 大野勝之美術 あべ木陽次編集 松尾浩音楽 吉俣良主題歌 中島みゆきキャスト吉岡秀隆(五島健助)柴咲コウ(五島彩佳)小林薫(星野正一)朝加真由美(星野昌代)時任三郎(原剛利)富岡涼(原剛洋)大塚寧々(西山茉莉子)高橋海人(織田判斗)生田絵梨花(西野那美)蒼井優(仲依ミナ)神木隆之介(杉本竜一)伊藤歩(安藤リカ)堺雅人(鳴海慧)大森南朋(坂野孝)泉谷しげる(安藤重雄)筧利夫(和田一範)2022年・134分・G・日本配給 東宝2022・12・20-no142・ 109ハットno18

2022.12.21

コメント(0)

-

バリー・レビンソン「レインマン」パルシネマno50

バリー・レビンソン「レインマン」パルシネマ 「ドライビング・MISS・デイジー」との2本立ての1本だったので見ました。ダスティン・ホフマンと若き日のトム・クルーズの映画です。見たのはバリー・レビンソン監督の「レインマン」でした。劇場で見るのは初めてですが、チラシに写っている二人の写真には、さすがのボクでも見おぼえがあります。1988年の作品で、何度もテレビの洋画劇場で出会っていたようです。ラスベガスで大儲けするシーンを見ていて、そうやって、テレビで見たことがあることに気づきました。 最初と、最後のシーンが印象に残りました。空中から真っ赤なカウンタックか何か、イタリアあたりの高級車がおりてきて、「おお―!」と思っていると荷下ろしの波止場で、なんか、やり手っぽいのですが神経質そうなニーチャンが下で待っていて、それが、なんと、トム・クルーズでした。今年、トップガン・マーベリックのオジサンに出会ったこともあってでしょうね、思わず「若い!」と叫びそうでした(笑) マア、そこから後のストーリーは、今更、ぼくなんかが筋の話をしても白けるだけだろうなと思うくらい有名な作品ですね。いわゆる「サバン症候群」と呼ばれている症状の兄レイモンドを演じているダスティン・ホフマンの体全体というか、傾きかけた身体を使った演技とか、トム・クルーズのやんちゃな弟チャーリーのインチキぶりとか、なかなか見せてくれますが、やっぱり年の離れた、この兄弟の、20年ほどを隔てた二度の別れのシーンが泣かせます。 年の離れた兄レイとの別れのシーンで、まだ、おさない弟チャーリーが「バイ・バイ・レインマン」と手を振ります。あらゆる記憶を映像化して覚えこむ兄が、幼いころの兄の記憶なんか忘れてしまっていた弟に、歌を歌うことで思い出させる忘れられていた別れのシーンです。 で、それから、まあ、兄のレイモンドが、やり手の弟チャーリーに、呪文のように「メインマン!」と呼びかけます。「レインマン」と「メインマン」、この、微妙な語呂合わせが絶妙なのでした。 二人の間に共有された記憶が、つたない歌声によって想起されていく様子に、人の記憶の、最も重要な契機、なぜ、その時、そのシーンが想起されていくのかという意味が語られていると感じたのは穿ちすぎでしょうか。 喧嘩別れした親父の、莫大な遺産をめぐる、かなり乱暴な筋書きでしたが、やはり胸を打つ作品だと思いました。 マア、ありきたりで申し訳ありませんが、主役の二人に拍手!でした。監督 バリー・レビンソン原案 バリー・モロー脚本 ロナルド・バス バリー・モロー撮影 ジョン・シール美術 アイダ・ランダム衣装 バーニー・ポラック音楽 ハンス・ジマーキャストダスティン・ホフマン(レイモンド:兄)トム・クルーズ(チャーリー:弟)バレリア・ゴリノ(スザンナ:チャーリーの恋人)1988年・134分・G・アメリカ原題「Rain Man」2022・12・19-no141・パルシネマno50

2022.12.20

コメント(0)

-

ジュン・リー「香港の流れ者たち」元町映画館no151

ジュン・リー「香港の流れ者たち」元町映画館 元町映画館で「香港映画祭」という特集プログラムをやっていました。チラシを見たときに、「これは!」と思ったのは民主化をテーマにしたドキュメンタリーの短編群でしたが、特集上映の期間が1週間と短く、狙った作品は見落としました。 で、何とかあてずっぽうでこの日に見たのはジュン・リーという監督の「香港の流れ者たち」という、香港のホームレスの人たちを描いたドラマでした。 あまり期待しないで見たのですが、見甲斐のある作品でした。原題は「濁水漂流」、英題が「Drifting」だそうです。邦題は、ちょっとピンボケの印象でした。 路上で暮らしているのは刑務所を出たばかりらしいファイ、ベトナム難民のラム爺、皿洗いのチャンと半身不随のランのという女性コンビ、ヘロイン中毒のダイセン、どこから来たのか、言語障害でハーモニカを吹く少年モクといった面々です。 刑務所帰りのファイが、久しぶりにヘロインに浸るシーンに重ねるように、町の美観を維持するという「公共の目的」にそって行われているのでしょう。「掃除」と称してテントや段ボールの住居が撤去され、持ち物は「ゴミ」として収集車に積み込まれ、ホームレスの人たちが、問答無用で、今日まで暮らしていた場所から排除されていくシーンが映し出されて映画は始まりました。 高速道路の陸橋の下という新しい場所を見つけて、新しい住居の建設とか、まあ、あれこれあるのですが、やがて、彼らを支援する、若くて健気な、女性ソーシャル・ワーカー、ホーの助言と協力で、所有物の返還と謝罪を求めて政府を相手にした訴訟の戦いが始まります。 一方で、ホーの努力で、行方のわからなかった息子と音信を取り戻したラム爺が喜びにあふれた笑顔を取り戻した翌日自ら命を絶つという事件が描かれ、家族のもとに保護された少年モクが高級住宅の一室に黙って座っている姿が描かれます。チャンとラムの女性コンビは公営住宅に入居することができようです。そんな中、裁判闘争は、政府に賠償金の支払いを命じるという勝利判決を勝ち取るのですが、しかし、あくまで「謝罪」を要求するファイには納得できません。で、善意の人であるホーには、ファイのこだわりが理解できません。彼女の、あくまでも、善意の努力がファイが暮らしてきた仲間との暮らしを破壊していきます。それは「掃除」という名で生きている人間を害虫を駆除していくかのように扱う権力のやり方とは別のかたちなのですが、ホームレスという現実を改善しようとすれば、そこにあった暮らしや人のつながりは破壊せざるを得ないわけです。 ホームレスであるということ以前に、たとえ、住む家を失った暮らしをしていても譲れないことがあるということが、あるいは、なぜ、ラム爺が自ら命を絶ったのかが、健気なホーに理解できたのかどうか、そこが、この映画の肝だったと、ぼくは思いました。「私は、仕事の義務でこうやってみんなの支援をしているんじゃないよ。」「オレたちには、君の支援を受けなければならないという義務はないよ。」 あくまでも「謝罪」を要求するファイに向かって、思わずホーが口にする言葉と、それに対して静かに答えたファイの言葉です。 ラストシーンで、燃え上がるファイの小屋の炎を見ながら、モクが吹くグリーン・スリーブスのハーモニカのメロディーにのって、この言葉が聞こえてくるような気がした映画でした。 直接、民主化運動の現実をテーマにしている映画ではありません。しかし、さすがですね。厳しい現実の中で培われたに違いないでしょう。人間存在の根本を問いかけてくる思想の深さを実感する作品でした。見た甲斐がありましたね(笑)監督 ジュン・リー(李駿碩)キャストフランシス・ンツェー・クワンホウロレッタ・リー2021年製作・112分・香港原題「濁水漂流」「Drifting」2022・12・13-no136・元町映画館no151

2022.12.19

コメント(0)

-

小津安二郎「秋日和」こたつシネマ

小津安二郎「秋日和」こたつシネマ コタツで夕食をいただいて、チッチキ夫人がテレビのチャンネルを回して(回さないけど)いて「これかな?」といいながら手を止めた画面に「秋日和」という文字が映っていて始まりました。小津安二郎の「秋日和」です。「あのな、これ、ビッグ映劇ってあったやろ、新聞会館の道渡った南側。あっこで見たで。大学の2年くらいの頃。忘れられへん映画体験やで。」「面白かったん?」「秋日和って、アキビヨリやんな。読める?」「読める。」「その日な、ガラガラのビッグ映劇で小津の特集やってんけどな、後ろの端のほうに座ってたらな、ほかに席はいっぱいあるのに、なんか、ちょっときれいな女の人が『あいてますか?』とか言いながら横に座らはんねん。」「なに、それ?」「な、そう思うやん。ドキドキするやん。そんなン。そしたら話しかけてきはってな、『この映画、アキヒワですよね。』って。でな、ちょっとおもろいなって思てんけど『いいえ、アキビヨリです。映画見ながら話しかけんといてくれます。』いうてん。そしたら、向こうに行ってしまいはってん。」「なに?お仕事?映画館なんか入るのにお金要るやん。」「まあ、事情は知らんけど、あの頃、ビッグって200円二本立てとかやなかったか?ほんで、あの辺、居ってやったやん、そういう仕事の人。そやからな、映画の筋とか何にも覚えてへんのに、この映画を見たことはよう覚えてんねん。」 で、久しぶりに、チッチキ人と二人で「秋日和」を見ました。1960年の作品で、マア、むちゃくちゃな筋なのですが、三輪秋子(原節子)という、かつて仲間内のマドンナ(?)だった女性の亡くなった夫の7回忌とかのお寺の場面から始まるのですが、間宮宗一(佐分利信)、田口秀三(中村伸郎)、平山精一郎(北龍二)という、夫の旧友三人組が、未亡人秋子と遺児アヤコの結婚をめぐって、あれこれ画策する話なのでした。「この人ら、今の私らより、みんな若いんやんな。」 映画そのものよりも、見ながら、チッチキ夫人が、ふと、漏らした一言のほうが衝撃でした。20代で見た時に、登場人物たちはみんな年上で、映画の中で、やっていることも、話していることも、そういう世代の人の世界の出来事で、マア、他人ごとやったわけで、話の筋は何となく覚えてはいたものの、面白かったという記憶はないのですが、20代の青年が見て面白いかったはずがないなと、今では思うのですが、40年たって、今度は年下の人たちがいろいろやっていることが、40年間、ただの一度も経験したことのない、やっぱり、他人事なわけだったのですが、登場人物たちの「空気感(?)」には、妙に納得するところもあって、こういう世界がこの国の、この70年ほどの間に、どこかにあったんだと思うと、つくづく、すごい映画だと思いました。 マア、何をいいたいのか、自分でもよくわからないのですが、備忘録のつもりで書きました(笑)。監督 小津安二郎脚色 野田高梧 小津安二郎原作 里見 弴撮影 厚田雄春美術 浜田辰雄音楽 斎藤高順編集 浜村義康キャスト原節子(三輪秋子)司葉子(三輪アヤ子:秋子の娘)笠智衆(三輪周吉:秋子の伯父)佐田啓二(後藤庄太郎:秋子のフィアンセ)佐分利信(間宮宗一)沢村貞子(間宮文子:宗一の妻)桑野みゆき(間宮路子:宗一の娘)中村伸郎(田口秀三)三宅邦子(田口のぶ子:秀三の妻)北龍二(平山精一郎)岡田茉莉子(佐々木百合子:アヤ子の友人)渡辺文雄(杉山常男:後藤の友人)1960年・128分・日本 配給 松竹2022・12・15-no137・こたつシネマ

2022.12.18

コメント(0)

-

週刊 読書案内 なかにし礼「長崎ぶらぶら節」(文藝春秋)

100days100bookcovers no85 85日目なかにし礼「長崎ぶらぶら節」(文藝春秋) 4月8日のSIMAKUMAさんの投稿から約1か月経ちました。遅くなってすみません。ゆっくり意中の1冊との出会いを探りました。 まず、地元の本屋を残すために悪戦苦闘した本屋久住さんの起こした奇跡がいっぱい詰まった『奇跡の本屋をつくりたい』(ミシマ社)。しばしば胸がつまりました。子規と漱石の友情を見事に描いた『ノボさん 小説正岡子規と夏目漱石』(講談社)も一気に読みました。国語の教科書や多くの作品では知ることができない子規と漱石の人間性と友情に目を見張りました。北アメリカのネイティヴについて書かれた見田宗介の「気流のなる音」(ちくま学芸文庫)は、加古川市の図書館に蔵書がなく、近隣市町の図書館に問合せしてもらっていますが、まだ連絡がありません。首を長くして待っています。受け取ったバトンの『天才柳澤教授の生活』(講談社文庫)はTUTAYAで店員さんに聞きましたが、置いていないとのこと。久しぶりにコミックを読むことを楽しみにしていたのですが…。 もう1冊読んだ本は、FBをご覧の方にはお察しがつくかも。なかにし礼『長崎ぶらぶら節』(文藝春秋)です。これは長崎ぶらぶら旅の余韻の中で読みました。そして、読んでいる中で、天才柳澤教授と長崎学の基礎を築いた古賀十二郎がリンクしたのです。 柳澤教授や山下和美さんの父である大学教授について、SIMAKUMAさんが、「マンガ的現実離れ」と評していましたが、それは『ノボさん』に描かれる子規も同じだと思いました。 子規は夢の中を走り続けた人である。これほど人々に愛され、これほど人々を愛した人は他に類をみない。彼のこころの空はまことに気高く澄んでいた。 と冒頭にありました。お金や健康を気に掛けず、全精神を注いで俳句や短歌などに没頭する姿は、『奇跡の本屋をつくりたい』の久住さんにも共通しているのではないでしょうか。『長崎ぶらぶら節』に登場する古賀十二郎は、中央や東京に抗して長崎の学問を究めるために大店の跡取り息子の全財産を費やしてしまいます。 今回『長崎ぶらぶら節』を読んで、まず思ったのは文学の力。この度何回目かの長崎地方への旅でした。事前に本を読み、ネットで調べたうえで島原、長崎を巡り、キリシタン潜伏や三菱の近代産業のこと(ともに世界遺産)、長崎の歴史やおくんち、丸山という色街のこと…。2泊3日でけっこうあちこち足を運び、ええ旅ができたな~としばらく旅の余韻に浸っていましたが、1冊の本との出会いはそれをはるかに凌ぐ奥深さでした。というか、頭で捉えるのとこころにひびくのとの違いかな?旅をして出会った現代の長崎に、ぶらぶら節が共鳴して根が張ったような…。 作者のなかにし礼は、華やかな作詞家・小説家という面と同時に、満州の引揚体験や兄の借金の返済、食道がんの闘病など波乱万丈の人生を送ったといいます。今まで気になりながら著書を手に取ったことがなかったというのは伊集院静と同じ。ふたりともマスコミの寵児であることで、私はなんとなく敬遠したのかも。作詞も素晴らしいですが、2000年に『長崎ぶらぶら節』で第122回直木賞受賞、他に『兄弟』『戦場のニーナ』『夜の歌』など。これからゆっくり読んでいこうと思っています。 『長崎ぶらぶら節』は、小説や映画で知っている人も多いでしょうが、あらすじは以下のとおりです。 日本三大花街の一つである長崎・丸山で10歳から奉公を始め人気芸者となった名妓・愛八は、若手を教える立場になったころ、「長崎学」の先駆者として知られた古賀十二郎から誘われ、古老らを訪ね歩く旅を始める。民謡、子守歌、隠れキリシタンの聖歌など貴重な歌を記録する旅の中で、愛八は忘れ去られ温泉町の老妓がかろうじて覚えていた「ぶらぶら節」と出会う。愛八の歌う「ぶらぶら節」は民謡探訪の取材をしていた詩人の西条八十に感銘を与え、西条のプロデュースにより1931年(昭和6年)にレコード化される。 今では「長崎くんち」のはじめに長崎検番の姐さん方によって唄われる地元を代表する「ぶらぶら節」ですが、この歌に出会うまでに3年もの間の長崎各地を巡る愛八と古賀の苦労がありました。ようやく雲仙の麓にある海辺の温泉町小浜を訪ね、92歳の芸者八重菊姐さんから「長崎ぶらぶら節」を聴きます。かつては長崎の花街で歌われ、誰もが知っていたのに、すっかり忘れさられてこの世から消える寸前だったのです。 その夜のこと、「歌の不思議たい。歌は英語でエアー、フランス語でエール、イタリア語でアリア、ドイツ語でアーリア、ポルトガル語でアリア。つまり空気のことたい。歌は眼に見えない精霊のごたるもんたい。大気をさ迷うていた長崎ぶらぶら節が今、うったちの胸に飛び込んできた。これをこんどうったちが吐きだせば、また誰かの胸の中に入り込む。その誰かが吐きだせば、また誰かの胸に忍びこむ。そうやって歌は永遠に空中に漂いつづける。これが歌の不思議でなくてなんであろう。」 古賀の話を聞いている上に、愛八は今こそ、長崎ぶらぶら節という死にかけていた歌が見る見る生気を取り戻していく様が鳥肌の立つほどに実感させられた。 同時に古賀は、この歌を大いに世に広めてほしいと歌探しの終わりを告げます。「おいとおうちのめぐり会いは恋というにはあまりに真面目くさくて色気のなかもんじゃったばってんか、一種の出会いには違いなかたいね」「………」 男女の恋にならなかったからこそ、その後「長崎ぶらぶら節」はレコード収録されて世に知られるようになるわけですね。序章と終章は愛八の命を賭けた支援で肺病から回復したお雪の語りがあり、哀切極まります。作品中の長崎言葉も耳に残り、当時の丸山に私を連れて行ってくれました。最後に長崎ぶらぶら節の一節を紹介します。ネットで動画もあるので検索してみてください。長崎名物紙鳶(はた)揚げ盆まつり秋はお諏訪のシャギリで氏子がぶうらぶらぶらりぶらりというたもんだいちゅう遊びに行くならか月か中の茶屋梅園裏門たたいて丸山ぶうらぶらぶらりぶらりというたもんだいちゅう では、SODEOKAさん、次よろしくお願いします。(2022・05・06・N/YAMAMOTO)追記2024・05・11 投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)(51日目~60日目)(61日目~70日目)(71日目~80日目) (81日目~90日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

2022.12.17

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年9月6日(火)「朝顔日記」ベランダあたり

ベランダだより 2022年9月6日(火)「朝顔日記」ベランダあたり9月6日のアサガオ 夏も終わりのアサガオです。 アサガオはアサガオで、来年のために命をつないでいます。当たり前のことなのですが、これはこれで、なんだか不思議です。 9月6日のモスラ君 洗濯用のハンガーのサナギくんも、壁の隅っこぐらしだったサナギくんも、いつの間にか巣立った(?)ようです。アゲハ蝶に変身して、そのあたりをひらひらしているのでしょうか。 そろそろ緑のモスラ君に変身しそうなチビラくんも元気です。 コロナから復活して、結局、サンデー毎日の生活に戻ったシマクマ君です。なにはともあれ、こともなしの日々が帰ってきました。ボタン押してね!

2022.12.16

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 山下和美「天才柳澤教授の生活1~8」(講談社文庫)

100days100bookcovers no84 84日目山下和美「天才柳澤教授の生活1~8」(講談社文庫) ええっと、まず、DEGUTIさんが紹介された「奇跡の本屋をつくりたい」(ミシマ社)を読みました。初めて手にとったにもかかわらず、とても懐かしい気分で読み終えました。懐かしかったのは「中学生はこれを読め!」というキャッチ・コピーでした。 教員生活の、最後の数年間、ぼくは垂水の海を見下ろす丘の上の学校で、たった一人の図書館長でした。一応、古い学校でしたから蔵書は5万冊を超えていましたし、書庫や閲覧室もスペースとしては立派な図書館でしたが、館内は古色蒼然として、あらゆるところに埃が積もっていました。ほぼ、1教室分あった書庫には移動式の書架がぎっちり設置されていて、初めて目にした時には天にも昇る気持ちでしたが、書庫も一般開架の棚も、並べられていた本たちは埃まみれで、最初の仕事はお掃除でした。 どうせ、一冊ずつ拭くわけですから、ついでです。文庫、新書は出版社を無視して著者別に並べ替え、書庫に眠っていた古い本も拭いてみると見栄えも変わったので、開架に並べることにして、そうなったら閲覧室のポップも変えて・・・・。 司書の方も助手の方もいない一人でしたが、ヘンコで嫌われ者だった校務員さんが、なぜか全面的にバックアップしてくれて、館内には、校務員さん手作りの、新しい陳列棚、廊下に面した壁にはズラーと掲示板が取り付けられて、あれよあれよという間のリニューアルでした。古い本でも新しく並べ替えると目に付くらしく、生徒たちも棚をのぞき込んであれこれ言うようになってきました。お金がないので新刊の人気本で釣ることはできません。目先を変えるにはどうするかが問題です。 で、やったことは二つでした。一つは図書館前の掲示板に、手製のレビュー・チラシを張りまくることです。たとえば「高校生はこれを読め!」、「センターで来年出る!」とかのキャッチ・コピーをつけて、とにかく、毎週、目新しくして、掲示板を埋めることです。 二つ目は「夏休みの百冊!」と題した「読書案内」の全校配布です。今、読み直してみれば結構面白いのですが、記事はこんな感じです。サワリだけね(笑)《ブンガクの最前線にいるのは村上春樹か、村上龍か?》今、テポドンで話題の北朝鮮から工作員が九州に上陸、ソフトバンク・ヤフードームを爆破するというテロ事件を引き起こす。さて、この事件に日本の政府は対応できるのだろうか。という問題提起小説とも読める作品が(1)村上龍「半島を出よ(上・下)」(幻冬社文庫)。実はこの小説の面白さは主人公的活躍をする不良少年や、ホームレスのオジさんたちなのだと思う。村上龍は少年を書くと、劇画的だけれど素直に読める。映画化された?(2)「69」(集英社文庫)も、(3)「希望の国のエクソダス」(文春文庫)もそこが共通している。どれも話がマンガ的だから読み出したら止まらない。でも、時代の事象を追い続ける龍のスタイルも、最近では少々息切れかな? 一方、(4)「1Q84(上・下)」(新潮社文庫)で話題沸騰の村上春樹の前作が(5)「海辺のカフカ(上下)」(新潮文庫)。太平洋戦争の時に少年で、小説の現在では、超能力老人、例えば猫語が話せる、ナカタさんをめぐる事件と、家出少年であるカフカが遭遇する事件が交互に描かれる。ただ、ココから春樹ファンになるのは少々無理があるかも、という出来栄えかもね。村上春樹が(6)「風の歌を聴け」(講談社文庫)で登場したのがもう30年前。最近、映画化されるというので復刊されている(7)「ノルウェーの森」(講談社文庫)などの大ヒット作品がたくさんある。海外でも評価が高いというのも、この人の特徴。もっとも批評家の小森陽一が(8)「村上春樹論」(平凡社新書)で痛烈に批判していて、結構面白い。既に春樹ファンを自認する人にはこの批評を薦める。でもやっぱり世界的最前線は春樹君かな?(書名の前のカッコの数字が紹介の通算数) まあ、こんふうな記事で12ページの冊子を作って全校配布です。紹介冊数は200冊を超えることになって、レビューもたいへんでした。1年目は1200部の印刷も製本も一人でやったのですが、元気もあったのでしょうが、好きだったのでしょうね、よくやりましたね。 「奇跡の本屋をつくりたい」の久住さんは、売らなきゃあ話にならなかったのですが、高校生や中学生に、「朝の10分間読書」なんていう鬱陶しい強制ではなくて、本に関心を持っていただき、読んでいただくのはなかなか大変でした。買っていただくなんて、本当に大変だったでしょうね。 まあ、長々と思い出話に浸りましたが、まあ、そこはご容赦いただくとして、肝心のバトンです。山下和美「天才柳澤教授の生活」(講談社文庫・全8巻)です。付け筋は「北海道」と「大学教授」です。最近、出会った新しいマンガです。 2001年の新刊当時は、当時の松本幸四郎主演でTVドラマ化もされたらしい人気漫画だったようなのですが、今となっては古いマンガです。芸能情報に詳しくていらっしゃるSODEOKAさんとか、よくご存じなのではないかと思いますが、テレビドラマも、山下和美という女流マンガ家も、その作品も知らなかったシマクマ君には新しいマンガでした。 作者の山下和美が映画監督の是枝裕和と「世界といまを考える 3」(PHP文庫)という対談集の中で対談していて、そこで「実家には岩波文庫ばかり並んでいる書棚があった。」という話をしていて興味を持ちました。 早速、「ランド」とか「不思議な少年」とかを読み始めたのですが、今一つノリきれないまま、この「天才柳澤教授の生活」を手にとって納得しました。 「ランド」も「不思議な少年」も、マンガ特有の現実離れは、ちょっとSF風の、あるいは民俗学風のネタで展開して、面白いことは面白いのですが、めんどくさいなあという印象だったのですが、「天才柳澤教授の生活」は大学教授であるという主人公が、まじめな学究で、とてもハンサムなロマンス・グレーであるというただそのことだけで、「マンガ的現実離れ」が素直に生まれてしまって、家庭での夫婦生活から親子関係、仕事場での人間関係、街角で会う庶民との社会関係、みんなズレちゃうんですよね。声を出してというほどではありませんが、たしかに笑えます。 山下和美さんのお父さんは、実際に小樽商科大学の経済学の大学教授だったそうで、モデルは、とりあえずお父さんらしいのですが、「そりゃあ、まあ、岩波文庫の棚が玄関先に鎮座してるのももっともだ。」という納得で始まって、「だいたい、今も昔もよくは知りませんが、昔風の大学教授などという人種の家庭生活の現場を『マンガ化』して、少々のデフォルメさえ加えればこうなるわな。」という、もう一度の納得です。 まあ、内容は読んでいただくほかありません。好き嫌いがわかれる気もします。しみじみとペーソスを感じる、ぼくのような人もいるかもしれませんし、「いやあ、これ、ダルイやん。」という、我が家にマンガを運んでくれるヤサイクンのような感じ方もあるでしょう。ダルイことは否定しませんが、悪くないというのがぼくの評価です。ちなみに2003年の講談社漫画賞なんですね、同じ年の少女マンガは羽海野チカ「ハチミツとクローバー」だったようです。ウーン、こっちは知っていたのですが。というわけで、YAMAMOTOさんよろしくね。

2022.12.16

コメント(0)

-

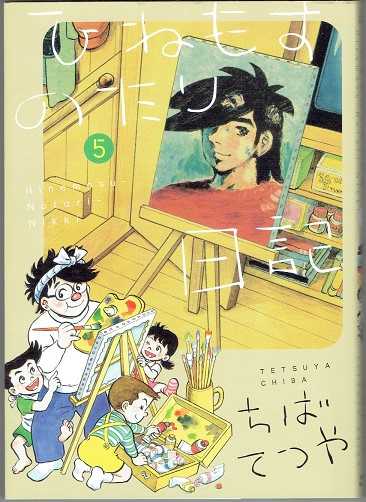

週刊 マンガ便 ちばてつや「ひねもすのたり日記5」(小学館)

ちばてつや「ひねもすのたり日記5」(小学館) 2022年12月のマンガ便です。ちばてつやの「ひねもすのたり日記5」(小学館)です。ちばてつやさんは80歳を越えられて、マンガ学の大学の学長さんだった仕事もおやめになって、しかし、この日記はお続けになっているようで、この「ひねもすのたり日記5」の最終回の159回は2022年の8月15日の日記でした。 これが、その最終回の見開きページです。 向かって右のページのシーンにはこんなキャプションがついています。昭和20年8月15日、中国奉天(現瀋陽市)父が働いていた印刷工場の中庭で泥遊びしてました。 左のページにはこうです。列車から降ろされ線路伝いに歩く人々動けなくなりうずくまる人々も。 ちばてつやのファンであれば、このシーンは、いつか見たことがあるシーンだと思います。それも一度ならずです。しかし、マンガ家自身は、2022年の8月15日に想起したシーンをお書きになっているわけで、決して、同じ絵を使いまわされているのではないでしょう。それが、幾たびも書かれた絵だったとしても、これは、今年の8月15日の絵です。 そういう迫力が、このページにはあると思います。 骨折、心不全、あれこれ、あれこれで、入退院を繰り返していらっしゃる日々の日記です。一方で「あしたのジョー」をお書きになったころの思い出が挿入されています。病気も、作品制作の思い出も、淡々とのんきです。力石やジョーを戦いの末に殺してしまわれた作品で、青年だったぼくのような人間の心を鷲づかみされたマンガ家なのですが、彼の作品を支えてきたのは生きていることを素直に肯定する思想なのだということを、読み手のぼくも素直に感じる様子です。 どうか、この「ひねもす」な日々が、一日も長く続くことを祈らずにいられませんね。追記2024・08・19 第1巻・第3巻・第4巻・第5巻・第6巻の感想はこちらをクリックしてくださいネ。

2022.12.15

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年9月5日(月)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年9月5日(月)「朝顔日記」9月5日のアサガオ いよいよ、2022年のアサガオも大詰めですが、「明日も咲く!」らしいです。 今日は快晴でした。枯れた蔓に精一杯咲いていて、なかなか健気です。青、というか、うす紫の花もそろそろ見納めでしょうか。それにしても朝日の下でご機嫌です。 ああ、その位置で咲くのは青い花かと思っていたら、今日は赤い花ですが、花が小さいですね。 種とつぼみと、小さな赤い花、青い花です。9月5日のコロナ体験記 チッチキ夫人が10日ぶりのご出勤でした。そうはいっても疲れるでしょうね。シマクマ君は今年100本面の映画、ナショナル・シアター・ライブの「ヘンリー五世」を見に、三宮のシネ・リーブル神戸に出かけましたが、今一、元気が出ない観劇でした。 マア、仕方ありませんね。なんとなく、自分の体調がよくわからないままですからね。でも、これで、コロナ体験記は終了です。さて「朝顔日記」はどこまで続くのでしょうね。ああ、それから、この日はモスラ君の写真はありません。 ということで、じゃあ、また、明日よろしくお願いいたします。ボタン押してね!

2022.12.14

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年10月29日(土)千早城跡徘徊(その4) 南河内あたり

千早城跡徘徊(その4)徘徊日記 2022年10月29日(土) 南河内あたり 大阪の金剛山のふもとにある千早赤坂城に行った徘徊なのですが、なぜか、最終回は地元では「シンデレラ城」と呼ばれているらしい、この写真からスタートです。このお城、ご存知の方いらっしゃいます? 千早城を下山したところにあった山の豆腐のお店です。チッチキ夫人は元気を取り戻してお買い物のようです。 で、その近くの渓流公園で、おやつです。お豆腐屋さんで売っていたらしいオカラ製のカレーパンでした。マア、おいしいような、つめたいような味でした。 渓流沿いの公園ですが、人はいません。近くに金剛山のハイキングコースの地図もありました。シマクマ君が歩いたのは右隅の下の方だけでした。「あのな、駅でも学校でも、エスカレーターに飛び乗ったりせんと、隣の階段を2段上がりでのぼるとか、駅前に来たら、隣の駅まで歩こうとか、努力せんと、ボケるでえ!」 きっぱりと言い切るヤサイクンの言葉が、妙に身に沁みましたが、ともかくも、千早城には登れたわけで、今日はそれで満足して帰路につきました。 千早赤阪村の町役場あたりです。残念ながら、「村」という、まあ、行政単位の名はついていますが、さほど田舎の感じはありません。 しばらく行くと、学校らしい建物に到着しました。どうも、裏口のようで、金網の塀というか柵というかの向こうにはここからは入れないようです。 で、あったのが、このお城です。大阪芸術大学の「シンデレラ城」ですね。どういう用途でつくられたものなのか、ここからではまったく分かりません。今日は日曜日ですが、お城に入っていく学生さんの姿もちらほらしています。 遠くには、やっぱり、富田林名物(?)のPL教の不思議な塔も見えています。芸術大学のお城といい、宗教団体の塔といい、不思議というのか、奇態なというのか、南河内ってすごいですね(笑)。 というわけで、千早城徘徊もこれで終わりです。できれば、今度は、見晴らしのいい金剛山の山頂まで行きたいものです。マア、そのためには、駅の階段の2段上がりから始めるほかないのでしょうね(笑)。ボタン押してね!

2022.12.13

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 鈴ノ木ユウ「竜馬がゆく 2 」(文藝春秋社)

鈴ノ木ユウ「竜馬がゆく 2」(文藝春秋社) 2022年の12月のマンガ便です。鈴ノ木ユウ「竜馬がゆく」(文藝春秋社)の第2巻です。11月30日の新刊です。表紙のリョウマが、まあ、ぼくのリョウマのイメージとあまりに違うので、ちょっと引きましたが、1巻、2巻と読み終えると、鈴ノ木流のキャラクター総出演という感じで頑張っていて、すっかり、はまり続けています。 第1巻では土佐を出発した竜馬でした。というわけで、ここからは、マンガとか、小説とか、映画とかで、もう、何度も出会ってきた幕末の有名人との出会いです。「人切り以蔵」の呼び名で知られる土佐藩の下級武士岡田以蔵とか、「月様雨が・・」の月形半平太のモデル武市半平太とかとはすでに出会っていますが、第2巻でも再会です。 初登場、一人目は、京都、伏見の寺田屋(この宿も有名です)の女将お登勢ですね。船山馨の「お登勢」(講談社文庫)が僕たちの世代の定番ですが、幕末きっての女傑です。竜馬との因縁は深くて、彼があいした「お竜」さんの義理の母のような人で、この後、このマンガにも複数回登場するはずです。 それから、北辰一刀流の千葉定吉道場の面々です。北辰一刀流といえば、神田お玉が池の千葉周作が有名ですが、桶町の小千葉と呼ばれた定吉の道場が実力は上という評判が、たぶん司馬遼太郎の原作にあったような気がしますが、坂本龍馬が入門したのはこちらです。 この辺りを読んでいて、ふと思い浮かぶのが、「武市半平太って、桃太郎侍の高橋英樹やんなあ。」とか、「寺田屋のお登勢って、森光子やったし。」というわけのわからない記憶なのですが、たいていは1968年のNHK大河ドラマ「竜馬がゆく」のキャストの皆さんのお顔なのですが、なぜか竜馬だけは北大路欣也じゃなくて、「竜馬暗殺」という別の映画で主役だった方なのですね。マア、その話は、このマンガに「おりょうさん」が登場したときのネタということで置いておきますね。 それにしても、たぶん中学生の頃に見たテレビ・ドラマなのですが、なんで、こんなに覚えているのか、それが不思議ですね。 で、第2巻の最大の出会いというか、坂本龍馬という歴史上の人物にとって、おそらく、人生最大の事件に違いない出来事はこれです。 このシーンは1853年7月8日(嘉永6年6月3日)、浦賀沖に初めてやって来た「黒船見物」のシーンです。ペリーが最初に浦賀にやって来た年が、坂本竜馬が江戸にのぼった年だったのですね。竜馬は1836年1月3日(天保6年11月15日)生まれですから、このとき、17歳くらいです。竜馬君、えらいものを見ちゃいましたね。 ここから「幕末」が始まるわけで、当然、出演者はオールスター・キャストですね。いよいよ時代の児の活躍が始まりますね。まずは、第3巻が楽しみです(笑)

2022.12.12

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 ちほちほ「みやこまちクロニクル コロナ禍 介護編2019-2022」(リイド社)

ちほちほ「みやこまちクロニクル コロナ禍 介護編 2019-2022」(リイド社) ちほちほという漫画家の、「みやこまちクロニクル 震災 日常編2009-2016」(リイド社)を「案内」しましたが、その続編です。2019年から2022年のみやこまち、後期高齢者の両親と暮らす無職の独身、50男、五野上さんの、表題にある通りコロナと介護とマンガの日々の記録です。題名は「みやこまちクロニクル コロナ禍 介護編2019-2022」(リイド社)ですね。 巻末の解説で、小説家の保坂和志がこんなふうに書いています。 このマンガは予感(予告)なく小事件が起こる。小事件であってもお父さんには致命傷だったかもしれないのだ。 予感も予告もないというこのマンガの世界がわかってくると、私は平穏無事な時間が流れているコマさえ緊張するようになった。八幡平に宿泊する回がある。作者はまさかの大浴場にお父さんと入る。大きな風呂で柔らかいウンチを漏らしてしまったら、どういうことになるのか、作者はちゃんと考えたのだろうか?その顛末は、ネタバレになるので書かないことにするが、それはあまりにも不用意でしょう!と、私は読みながらハラハラした。 保坂和志が「ネタバレ」を厭った大浴場のシーンがあって、夕食のシーンがあって、50男と両親が川の字になってお休みして、ホッとした最後、文字通り、「小事件」勃発でした。「父さん漏らしたの?」「新しいのにとかえっぺすね」 笑えるような、笑えないような、しぶとい現実を、しぶとく生きているリアリティがなんとも言えませんね。 先日、12月のマンガ便を配達にやって来た、わが家の愉快な仲間、ヤサイクンに勧めたところ、パラパラやりながらいいました。ジジババ介護の話やろ。目の前にゴロゴロ居てる人のことやしな。マア、読まんなあ。 絶句!です。 そういえば、両親を介護している五野上恵さんの視点で読んでいましたが、ヤサイクンの目には、われわれこそが、マンガに登場する、お父さんとお母さんのほうなのでした。果たして、わが家の二人は、このお父さんとお母さんのようにニコニコ暮らし続けることができるのでしょうか。 小さな事件が予告なしに起こっているのは、なにも、老々介護の現場に限ったことではありませんよね。でもそれを「飄々」というか、「淡淡」というか、うまく言葉が見つかりませんが、描くというのは、それほど容易なことだとは思えません。 耕治人という作家に「天井から降る哀しい音」(講談社文芸文庫)という、老々介護を描いた傑作がありますが、あれは、真っすぐに「哀しい」のですが、このマンガは「哀しく」て、やがて、「ニコニコ」なのです。そこが、このマンガ家の凄さだと思いました。 なんだか、「恐るべきマンガ」に見えてきましたが、前期高齢者(?)のみなさん、一度、手に取られてはいかがでしょう。

2022.12.11

コメント(0)

-

週刊 読書案内 檀晴子「檀流スローライフ・クッキング」(集英社)

檀晴子「檀流スローライフ・クッキング」(集英社) 先日の「檀流クッキング」の案内で予告していた檀晴子さんの「檀流スローライフ・クッキング」(集英社)です。 檀晴子さんは、檀一雄の長男、太郎さんの配偶者です。すでにたくさんの「お料理本」を出しておられる、お料理の人ですが、この本が多分、最新刊だと思います。2022年の6月の新刊です。 当然のことながら、わが家ではチッチキ夫人の寝床の枕もとでゴロゴロしていらっしゃるお気に入りご本たちの中の1冊でした。 前書きの「島に行く」に著者の自己紹介が、こんなふうに書かれています。 島に行く 東京生まれ、東京育ち。女。あとちょっとで80歳。65歳の時東京を離れ、今、博多湾に浮かぶ周囲12キロほどの小さな島に、同い年の夫と、黒のラブラドール犬と暮らしています。 東京を離れて暮らそうとは、まったく思っていなかったのです。住んでいたところは東京の郊外、駅から3分、商店街もスーパーも目と鼻の先、すぐ近くには大きな池のある公園もあり、豊かな緑に囲まれた、住んでいてとても気持ちのよい環境でした。住まいは夫の実家の庭の端に建っている、舅(チチ)の書斎だった離れ家を改築した家です。息子たちはこの家で生まれて育ち、私たちは生涯をこの家で終えるのだろうと思って暮らしていました。でも、どけと言われました。どいてよそに行けと。 で、反対運動とか、ご近所との付き合いとか、田舎暮らしに対する不安とか、どうするかを決めるまでの紆余曲折、あれかこれかの逡巡、そりゃあそうでしょう、東京生まれの、東京育ちの方が、還暦過ぎてお引越しですからね。 で、そのあたりの書き方中に、檀晴子さんという人がいいなと思わせる何かがあるのですね。だって、お料理の本を、まあ、そっち方面とは、あんまり縁があるとは言えないシマクマ君がおすすめする理由は、実は、そっちのほうなのですが、そこは、まあ、手に取っていただくほかはないわけで、結局、お引越しが決まってしまって、やって来たのが能古島というわけです。 結局ここかと行き着いたのが博多湾に浮かぶ能古島です。舅・檀一雄が晩年暮らしたところで、舅が住んだ家が、崩れかけながら残っていました。 そうですね、檀流のご本家、あの檀一雄の、あの博多の家です。普通の家なら「そうそう、あそこにおとうさんの別荘があったじゃない。」くらいの話なのでしょうが、なんといっても「火宅の人」のご一家なわけですからね、どうしても「そういうもんか!?」が浮かんでしまうのですが、そこから、犬だけじゃなくて人間もお好きな檀晴子さんの「スロー・ライフ」が始まったというわけでした。 で、ここから始まるお料理の話も、なるほど「檀流クッキング」だなと実感させていただけるわけでした。ぼくなんかが、料理の本文章について、あれこれ言うのは気が引けますが、それぞれのレシピの前振りというか、枕がいいんです。りんごのジュレ秋の陽をぷるるんと小瓶に閉じ込めて 始めてりんごを見たのは、3歳か4歳の頃。それは突然、手品のように私の手の中にありました。「お嬢ちゃん、プレゼントをどうぞ。メリークリスマス」 頭の上の方から声がして、見上げると三角帽子をかぶった知らないおじさんがニコニコ笑ってしました。 銀座の大通りを歩いていた時だったとのちに母が話していました。戦後間もない頃です。街に昔の賑わいが戻ってきていると聞いて嬉しくて確かめたくて、クリスマスイヴの夜、幼い私を連れて大通りを端から端まで歩いたのだと言っていました。 歩道に夜店が並んでいたのをぼんやりと覚えています。(中略)あの日の真っ赤な小さなりんごは、多分紅玉だったと思います。明治のはじめアメリカから日本に入ってきて、秋になると国光と一緒に店に並ぶポピュラーなりんごとして親しまれていました。丸ごとカリっと齧ると、甘くて酸っぱくて爽やかな香りが口いっぱいに広がります。大好きなりんごですが、消費者が酸味より甘さを求めるようになり新しい品種に押されて店に並ぶことが次第に少なくなり、最近は頑張って探さないと手に入らなくなっています。でもお菓子を作るにはその甘酸っぱさこそが魅力。紅玉でなければアップルパイは作らないというパティシエもいます。 私は紅玉でジュレを作ります。ジュレはゼリーのフランス語読み。果汁や肉汁をゼラチンや寒天でプルプルに固めたものを言いますが、ゼラチンや寒天を使わず果汁と砂糖だけで作るジャムを私はジュレと呼んでいます。(P117~P118) いかがですか、レシピがこんなふうに始まるのです。お読みになって納得されると思いますが、料理をするとかしないとかとかかわりなく、しみじみと伝わってくるもの檀晴子さんの文章にはありますね。まあ、年齢がなせる業という面もあるのかもしれませんが、言うまでもなく文章には文句ありません。読ませますね。お料理の本というのは、なんとなく楽しいもので、時々手にすることはありますが、この本は格別です。チッチキ夫人が枕元に置いて楽しんでいる理由が、なんとなくわかりますね。我が家でも、紅玉を探してジャムにするのが、毎年の、この季節の定番ですが、このレシピを読んで、してやったりと思ったかもしれませんね。今度はジュレとかいいそうで、ちょっと楽しみですね(笑)。いやはや、やっぱり、檀流おそるべし!でした(笑)。

2022.12.10

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年9月4日(日)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年9月4日(日)「朝顔日記」9月4日のサナギくん ベランダに置いている竹籠にモスラ君がくっついていて、「なんですかこれは?」とさわってみても動きません。硬くなり始めていて、このままサナギくんに変身していくようです。みなさん、ご存知でしたか?このまま変身するのですよ! 成り行きは見ていませんが、こうなりますね。で、数日たつともぬけの殻なんです。 スリッパの横にもくっついています。このスリッパには、中にもサナギくんがくっついていて、当分履くことができませんが、仕方ありませんね。何か、事件の予感はしますが、まあ、知らないうちにもぬけの殻なのかもしれません(笑)。 PCが壊れてしまったこともあって、写真がなくなって、アサガオはありません。というわけで、サナギくん三態の9月4日でした。 9月4日のコロナ体験記 今日は日曜日で、チッチキ夫人の隔離期間も終わりです。明日からご出勤なわけですが、マア、大丈夫そうですね。それにしても、コロナの自主隔離って、元気になったから言えることではあるのですが、なんだかよくわかりませんね。マア、わが家の場合は「他人様」の親切が身に染みた体験だったということは忘れないようにしようという感じですが、一人暮らしの方とかだと、精神的に不安でしょうね。 で、「朝顔日記」はもう少し続きます。年も暮れようかというのに夏休みの宿題が加塚内の困ったものですが、年内には終わると思いますよ(笑)。ボタン押してね!

2022.12.09

コメント(0)

-

デビッド・ロウリー「グリーン・ナイト」シネリーブル神戸no170

デビッド・ロウリー「グリーン・ナイト」シネリーブル神戸 久しぶりのシネリーブルでした。ここのところ、明るくて楽しいそうな路線に惹かれる傾向が強いシマクマ君ですが「A24史上、最も美しく、最も壮大なダーク・ファンタジー」というチラシの文句につられてやってきました。 もっとも、「A24て何?」「ダーク・ファンタジーってなに?」「デヴィッド・ロウリーって誰?」 なわけで、実は何の見当もつかないまま席に着きました。 チラシには、ほかにも「円卓の騎士」とか「トールキン」とかいう言葉もあって、「子供でも、見ていれば分かるんだろう!」と高を括って見始めて、往生しました(笑) 往生した理由は二つです。一つ目は、画面が暗いのです。ドラマ展開とは関係なく、映像そのものが暗くて、ボクの目では見分けがつかないシーンがとても多い印象でした。多分、加齢の結果の影響がかなりあるとは思うのですが、そのせいで、眠くなって往生しましたが、きっと、イギリスは暗いんでしょうね(笑)。 二つ目は、ファンタジーを描いているシーンが、単なる不思議ではなくて、何かを比喩しているのだろうということは、なんとなくわかるのですが、物語のコンテキストというか、話の筋として、どういう「意味」なのかがよく分からなかったことです。 一番引っかかったのは、超ネタバレなのは分かっていていうのですが、この映画は、最後に、一度、描かれたはずの、グリーン・ナイトと主人公のガウェイン青年の別れのシーンが、もう一度描かれていて、描き直された、二度目の、そして、映画の、このラスト・シーンこそが、この物語の、おそらくは作者が描いたテーマ、それはたぶん青年の旅の意味だろうと思うのですが、それを解き明かすシーンになっているのはずなのですが、このシーンを見ていて、その意味、あるいは旅の途上で、青年を支え続けた、今風の言葉でいえば、あるアイテムに込められた意味の解釈、謎解きが、すっきりと腑に落ちない、難しいということに「ここまで来てこれかよ!」と往生したのですが、なんと、エンドロールの後、すべてが終わったはずの画面に、あるシーンが浮かび上がってきたのです。ここで、出してくるのですから、やはり、監督によるこの作品の解法の暗示なわけでしょうかね。こういうやり方は好きなのですが、この映画では、意味深なこのシーンそのものが、ぼくには、まったく意味不明で、とどのつまりに、もう一度往生させられたという映画でした(笑)。 映画そのものは、青年が円卓の騎士に成長するための旅を描いた、型としては、ありがちな成長譚で、本来はわかりやすいはずですし、映し出される映像に浮かび上がる自然はあくまでも美しく、人の動きを追うカメラにも工夫が感じられて面白いのですが、如何せん、「これってどういう意味?」が、割合頻繁に襲い掛かってきて、ボンヤリ居眠りをしながら見ている徘徊老人には少々手ごわい作品でした。どなたか、わかりやすく解説していただけませんか(笑) 監督デビッド・ロウリーには「よくぞ、ここまで、ゴチャゴチャやってくれたものだ!」 という気持ちを込めて、まあ、やけくそ半分ですが、拍手!でした(笑)。監督・脚本・編集 デビッド・ロウリー撮影 アンドリュー・D・パレルモ美術 ジェイド・ヒーリー衣装 マウゴシャ・トゥルジャンスカ音楽 ダニエル・ハートマンキャストデブ・パテル(サー・ガウェイン)アリシア・ビカンダー(エセル)ジョエル・エドガートン(城の主人)サリタ・チョウドリー(モーガン・ル・フェイ)ケイト・ディッキー(女王)バリー・コーガン(盗賊)ラルフ・アイネソン(緑の騎士)ショーン・ハリス(アーサー王)2021年製作・130分・G・アメリカ・カナダ・アイルランド合作原題「The Green Knight」2022・12・06-no135・シネリーブル神戸no170

2022.12.08

コメント(0)

-

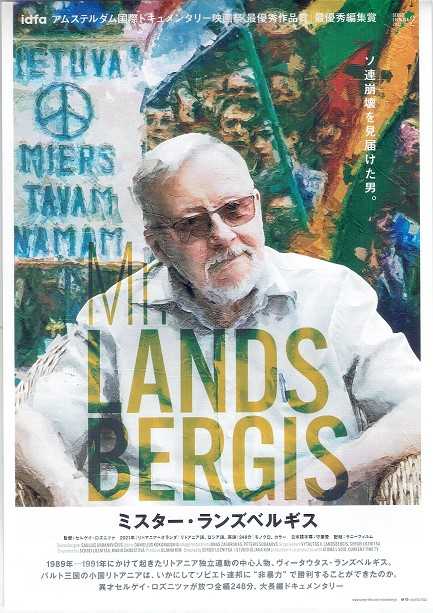

セルゲイ・ロズニツァ「ミスター・ランズベルギス」元町映画館no150

セルゲイ・ロズニツァ「ミスター・ランズベルギス」元町映画館 「ちょっと、これはすごい!」という映画と出会いました。場所は2022年の師走の始まりの元町映画館です。監督は、すでに何本か見ていて、すっかり魅せられているセルゲイ・ロズニツァです。作品は「ミスター・ランズベルギス」、248分の大作ドキュメンタリーです。 マア、4時間を超える長尺というところが、とりあえず、まず、「ちょっと、これはすごい!」わけで、その上、セルゲイ・ロズニツァが撮っているというのも、ボクにとっては、もう、それだけで「スゴイ!」のですから、何を大げさに騒いでいるのかということですが、やっぱり、騒いでしまいます(笑)。 この映画の凄さは、このドキュメンタリーの主人公であるランズベルギスという人物の行動と考え方の根幹であり、この作品の舞台であるリトアニアという国の独立のプロセスの中で実践された「非暴力という思想の可能性」が見事に活写されていたところです。 映画は、今となっては、元リトアニア共和国最高会議議長であったビータウタス・ランズベルギスという老人が、彼の祖父が建てたというサマー・ハウスの庭のベンチで、30年前の思い出を語りはじめるシーンで始まり、語り終えたシーンで終わります。 一人の政治家の、3年間の活動を、いわゆる、アーカイブ・フィルムで描き出していく、これまで見たセルゲイ・ロズニツァの作品とは、また、ちがった手法で作られていますが、作品が焦点化していくのはリトアニアの独立運動の「非暴力」性と、当時、ノーベル平和賞を授与されたこともあって、世界中にファンがいたミハイル・ゴルバチョフの、現実には、実に「暴力的」だった政治手法でした。 巨大な連合国家ソビエト連邦の、絶対的権力者であったゴルバチョフが、まず、国境封鎖による経済統制という暴力を行使し、次に、戦車、装甲車で武装したソビエト軍を駐留させ、挙句の果ては実弾を発砲しながらの脅し、挑発を繰り返しながら、リトアニア国内のソビエト共産党支持者を煽るという手法は、つい最近も、どこかの国がどこかの国に対する手法として繰り返していましたが、ランズベルギスという指導者が、あくまでも論理で抵抗し、国際世論を味方につけ、独立を勝ち取っていくやり方は、司馬遼太郎がいたら小説の主人公にしそうなおもしろさですが、最後の最後まで「銃をとれ!」と叫ばなかったところに感嘆しました。 30代のボクでしたら、リトアニアの大群衆が国歌を歌い、駐留軍を包囲し、やがて、独立を勝ち取っていくシーンには、感激の涙を流したに違いないのですが、今、現在の率直な感想の中には、涙が流れるような情感はあまりありません。 いずれにしても、「国家」とか「民族」、あるいは「宗教」とかいう枠組み、まあ、共同幻想を前提とした改革とか民主化、あるいは革命には、再び「国家」という共同幻想による「人間」個々の個的幻想に対する抑圧や蔑視がつきものであることが、この20年の現代史が教えてくれたことで、そのあたりに対しての期待感は、今のぼくには、あまりありません。 セルゲイ・ロズニツァの凄さは、そこのところを見通しながら、「非暴力」の可能性を見事に描いていると感じさせるところに表れていて、ここまでの作品に通底する彼の世界認識のありようが、ようやく、ニブイ、ボクなどでもわかりはじめてきたようで、そこのところにに唸りました。 現在のリトアニアの政治情勢についてはまったく知りませんが、ウクライナへのロシアの侵略という世界情勢下で発想されたに違いないこの作品は、もっと評判になってもいいと思います。憲法9条という最強理念を持ちながら、敵基地攻撃などということを、メディアもこぞって「いいね!」の話題にしていますが、「非暴力」の論理をこそ追求することが求められていると思うのですが・・・・。 長い長いインタビューに、ユーモアたっぷりで語り続けたビータウタス・ランズベルギスに、こころから拍手!です。 いよ、いよ、その世界認識を鮮やかに描き始めたセルゲイ・ロズニツァ監督にも、当然、大きな拍手!ですね。ほんと、この人の作品からは目が離せません。次は「新生ロシア1991」だそうです。監督 セルゲイ・ロズニツァ製作 ウリャーナ・キム共同製作 マリア・シュストバ セルゲイ・ロズニツァ脚本 ビータウタス・ランズベルギス セルゲイ・ロズニツァ編集 ダニエリュス・コカナウスキスキャストビータウタス・ランズベルギス2021年製作・248分・リトアニア・オランダ合作原題「Mr. Landsbergis」2022・12・05-no134・元町映画館no150

2022.12.07

コメント(0)

-

週刊 読書案内 檀一雄「檀流クッキング」(中公文庫)・檀太郎「新・檀流クッキング」(集英社文庫)

檀一雄「檀流クッキング」(中公文庫)・檀太郎「新・檀流クッキング」(集英社文庫) 「100days100bookvoters」と題して、学生時代のからの友人と、コロナ最盛期(今でもかな?)流行った「ブックカバーチャレンジ」という、本の紹介ごっこをして楽しんでいます。1冊目が2020年の5月に始まって、2022年の10月の末で紹介された本が90冊に到達しましたが、90冊目の紹介が檀ふみという女優さんが、お父さんのことを書いた「父の縁側、私の書斎」(新潮社)というエッセイ集でした。 で、マア、名を成した作家の娘が父のことを書くというパターンについて、フェイスブックのコメント欄で、あれこれ、ワイワイ言いながら、この二冊の本を思い出して、探したところ出てきました。 で、1冊目が檀一雄自身のお料理エッセイで、サンケイ新聞に連載していたのが本になって、その後、文庫になった「檀流クッキング」(中公文庫)です。 2冊目が檀太郎という人の「新・檀流クッキング」(集英社文庫)です。檀太郎は、檀一雄の長男です。女優の檀ふみの兄さんですね。 今となっては、2冊とも古本屋さんの棚をさがすほかない本かもしれませんが、わが家の棚には生き残っていました。 早速ページを繰ってみました。本家の檀流クッキングはこんな感じです。ショッツル鍋 そろそろ、なべ物の好季節がやってきた。 秋のモミジの色づく頃に、土地土地の様々の流儀の鍋をつつく時、まったく日本人に生まれた仕合わせをしみじみと感じるものだ。 フグチリよし、タイチリよし、沖スキよし、北海道の石狩鍋よろしく、九州のキビナゴ鍋よろしく、水戸のアンコウ鍋も結構だ。 新潟のスケソウダラの鍋もだんだんおいしくなってくる頃だが、今回はひとつ、ショッツル鍋といこう。 ショッツル鍋というのは、秋田のショッツルで鍋の汁をつくった、味わいの深い鍋物である。 ショッツルはおそらく塩ッ汁の転訛であるに相違なく、主としてハタハタを塩して、アンチョビー化した、いわば、魚の醬油である。 秋田では、ハタハタの大量の頃、そのハタハタに塩をまぶして、自家製のショッツルを作っていたものらしい。そのショッツルを自分の口に合うような塩からさに薄めて、ホタテガイの貝の鍋に入れ、さまざまの魚や、野菜を煮込みながら鍋物にしてつつくわけである。 しみじみとおいしいものだ。 律儀に書き写しながら残念なのが「ショッツル鍋」そのものについて、ぼく自身が何にも知らないことなのですが、文章はいかにも立派な作家による昭和の新聞コラムですね。 昭和44年からサンケイ新聞紙上での連載で、本になったのが昭和45年、1970年のことで、高度経済成長の始まりの頃ですからね。檀一雄は最晩年、といっても、昭和51年、1976年、没後、読売文学賞で讃えられた「火宅の人」(新潮文庫上・下)を書き上げて、63歳という、今考えれば、とても若くしてなくなっているわけですが、その、まあ、多分、今読んでもきっと問題作であろう、だって「火宅」ですからね、と同時に文壇随一の料理人として、お家でつくる「お料理エッセイ」で人気を博していたというのが面白いですね。 で、その後、「檀流」は受け継がれていて、まずは長男の檀太郎さんですが、彼の「新・檀流クッキング」(集英社文庫)に、同じくショッツル鍋のページがありますから、ちょっと引用しますね。ショッツル鍋 寒さ吹っ飛ぶ 秋田名物ハタハタ料理 先日友人から、金沢の市場から直送されて来たばかりのハタハタをいただいた。それは見事なハタハタで、姿はプリプリしていて、いかにもショッツルにしてくださいというような風情であった。 ハタハタ、ショッツル鍋といえば、父も僕も大好物で、肌寒い季節になると、「今日はショッツル鍋にします。タロー、ショッツルを買って来なさい。」「ハーイッ」(新・檀流クッキングP27) あのー。すごいですね。何がって、お父さん、当時、「火宅の人」を書いていらっしゃる最中で、息子さん、「ハーイ」なんですから。思いません?「すごいなあ!」って。 そういえば、津島佑子という、太宰治のお嬢さんが「山猿記」という、母方の祖父の家をモデルにした作品を書いていらっしゃって、そこに登場する太宰は、とてもいい人なのですよね。マア、ほかの人の奥さんと心中しちゃうんですけど(笑)。 マア、そんなことを考えながらこの本を読む人はあんまりいないかもしれませんね。こちらの本は、文庫ですがビジュアル・ブックの趣で、ページがみんな写真版です。昭和58年ですから、1983年の文庫化ですね。 檀流クッキングの系譜は、檀太郎さんが、「読んで見る」料理本としてたくさん出しておられて、続くのですが、系譜の継承者として、最近も頑張っておられて、なおかつ、文章が素晴らしいのが、実は、檀晴子さんなのですね。太郎さんのお嫁さんです。つい最近も、「檀流 スローライフ・クッキング」(集英社)という本をお出しになっていて、これが素晴らしいですね。今日はとりあえず表紙だけ案内して、内容はまた後日ということで、今日のブック・カバーの番外編は終わりますね。いやはや、檀流クッキング、おそるべしでした(笑)。

2022.12.06

コメント(2)

-

徘徊日記 2022年11月21日(月)「やっぱ怪しい!」西代あたり

「やっぱ怪しい!」 徘徊日記 2022年11月21日(月)西代あたり 西代に昔あった神戸球場のあとあたりです。公園になっています。北の山の上に不思議な塔が経っています。見れば、見るほど「怪しい!」ですね。 インチキな宗教施設かなんかのように思っていましたが、このあたりの地下を走っている高速道路の換気塔らしいです。まあ、それにしても不思議な光景ですね。 公園の紅葉です。ポプラかなんかですかね?月曜日の、まだ学校が終わっていない時刻ですから、人はほとんどいません。まあ、ひまにしているのは、お金とかには縁のない老人ばかりなのでしょうか。 公園の立ち木の1本に、赤い実がたくさんついていました。 クロガネモチというそうです。ただのモチノキですが、カネモチに反応して、笑ってしまいました。コガネモチとかオオガネモチではありませんクロガネモチらしいです(笑)。 さて、JRの新長田目指して、少し南に向かいましょう。 遠目で見つけて、一瞬、滑り台かと思いましたが、細田町あたりにある「シューズ・プラザ」とかいう施設の前においてあるモニュメントです。 大きなハイヒールですね。こうやって後ろから見上げると、なんだか色っぽいと思うのはどういうわけでしょう。カカトなんですけど、オシリに見えてしまうんですよね(笑) ここらあたりで、元町、新長田徘徊の終点です。ちょうど1万歩くらいでした。「万歩」を超えるのはなかなか大変ですね。ボタン押してね!

2022.12.05

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年11月21日(月)「この狛犬さんは?」高速長田あたり

「この狛犬さんは?」徘徊日記 2022年11月21日(月)高速長田あたり 元町映画館で、朝から映画を見ての午後の散歩、いや。徘徊です。湊川神社の裏の道を、ずーっと西に歩いてきました。新開地の桜筋とか柳筋とか、ちょっと怪しいあたりも横切って、兵庫警察の前から、水木小学校の裏までずーっと歩いて、高速長田の交差点に出ました。そのまま村野工業高校のグランドの南を歩いて、新湊川を渡ると、狛犬さんがいらっしゃいました。 長田神社の参道ですね。本殿は石の鳥居のかなり向こうにありますが、ここにも狛犬さんがいらっしゃいます。 これが神社の石碑です。歩き始めて1時間以上になります。天気は快晴で、青空です。狛犬さんの写真はやっぱりペアで載せますね。なかなか雄々しい狛犬さんです。 こちらが「阿」さんで、下の写真が「吽」さんです。なぜだかよくわかりませんが、足元に包帯のように布とビニールが巻いてあります。地震でヒビでも入ったのでしょうかね。 ちょっと、狛犬さんの足元に座らせていただいて、おにぎりタイムです。ここまでくれば、JRの新長田もすぐそこですね。万歩計を取り出して確認すると、1万歩にはまだまだです。元町から、長田神社なんですが、大した距離じゃあないんですかね? おや、お山のほうに面白いものが見えますよ。もう少し西に歩けばよく見えそうです。じゃあ、続きはその写真からということで。じゃあね(笑)。ボタン押してね!

2022.12.04

コメント(0)

-

週刊 読書案内 大江健三郎「頭のいい『雨の木』」(「自選短編」岩波文庫)

大江健三郎「頭のいい『雨の木』」(「自選短編」岩波文庫) 大江健三郎の「自選短編」(岩波文庫)という、分厚い文庫本を図書館から借りてきたのは、「飼育」という作品を読み直す必要があってのことで、とりあえず、その作品についての、まあ、今のところの感想を綴り終えて「皆さんもどうですか」なんて調子のいいことを書いたのですが、「飼育」の次あたりに所収されている「セヴンティーン」や「空の怪物アグイー」という題名を目にして、へこたれました。 説明のつかないうんざり感が浮かんで、「もういいかな、今さら・・・」という気分で放りだしたのでした。 にもかかわらず、深夜の台所のテーブルに、放りだされた文庫本が、ちょこんとしているのを見て、思わず手を伸ばし、中期短編と標題されているあたりを読み始めてしまうと、困ったことに、これが、止まらなくなってしまい、夜は更けたのでした。 「雨に木を聴く女たち」という作品集は、単行本や文庫化されたときには「頭のいい『雨の木』」、「『雨の木』を聴く女たち」、「『雨の木』の首吊り男」、「さかさまに立つ『雨の木』」、「泳ぐ男――水の中の『雨の木』」の五つの作品が収められていたはずですが、この自選短編には、理由は判りませんが、「首吊り男」と「泳ぐ男」は入っていません。 で、「頭のいい『雨の木』」です。ハワイ大学で催されている文化セミナーに参加している、英語力がままならないことを、まあ、大げさに嘆く作家である「僕」の一人称で語られている小説です。1983年に発表されて、読売文学賞を受賞した「雨の木を聴く女たち」の連作の最初の作品です。 この連作、少なくともこの自選短編に所収されていた三つの作品の特徴の一つは、書かれた作品をめぐって起こるエピソードが、次の作品を構成してゆくというところです。この前の作品をめぐる、作品の外のエピソードから、次の作品が語りはじめられるということですね。 それは私小説の手法だと思うのですが、それぞれの作品は「事実」に基づいているわけではなさそうです。日常生活という、あたかも事実であるかのイメージを額縁にした画面に、作家の想像力の中で起こっている出来事が描きくわえられているといえばいいのでしょうか。そういう意味で、これらの作品は、いわゆる私小説ではありません。 想像力の世界の描写として共通して三作に共通して描かれているのは、繰り返し、暗喩=メタファーだと強調される「雨の木レイン・ツリー」と、二人の女性の登場人物でした。 下に引用したのは、その一人目の人物であるアガーテの登場が描かれることで始まる、「頭のいい『雨の木』」の冒頭場面です。― あなたは人間よりも樹木が見たいのでしょう?とドイツ系のアメリカ人女性がいって、パーティーの人びとで埋まっている客間をつれ出し、広い渡り廊下からポーチを突っきって、広大な闇の前にみちびいた。笑い声とざわめきを背なかにまといつかせて、僕は水の匂いの暗闇を見つめていた。その暗闇の大半が、巨きい樹木ひとつで埋められていること、それは暗闇の裾に、これはわずかながら光を反映するかたちとして、幾重にもかさなった放射状の板根がこちらへ拡がっていることで了解される。その黒い板囲いのようなものが、灰青色の艶をかすかにあらわしてくるのをも、しだいに僕は見てとった。 板根のよく発達した樹齢幾百年もの樹木が、その暗闇に、空と斜面のはるか下方の海をとざして立っているのだ。ニュー・イングランド風の大きい木造建築の、われわれの立っているポーチの庇から、昼間でもこの樹木は、人間でいえばおよそ脛のあたりまでしか眺めることはできぬだろう。建物の古風さ、むしろ古さそれ自体にふさわしく、いかにもひそやかに限られた照明のみのこの家で、庭の樹木はまったく黒い壁だ。― あなたが知りたいといった、この土地なりの呼び方で、この樹木は「雨の木(レイン・ツリー)」、それも私たちのこの木は、とくに頭のいい「雨の木(レイン・ツリー)」。 そのようにこのアメリカ人女性は、われわれがサーネームのことははっきり意識せぬまま、アガーテと呼んでいた中年女性はいった。(P333~P334) セミナーの開催されている期間中、毎晩のように開かれるパーティーの場面ですが、これは、この夜、地元の精神病者のための施設で開かれたパーティーの場面で、主催者の一人であるアガーテというドイツ系だとわざわざ断って描写されている女性が「僕」に、施設の庭にある「雨の木」を見せるシーンです。 『雨の木』というのは、夜なかに驟雨があると、翌日は昼すぎまでその茂りの全体から滴をしたたらせて、雨を降らせるようだから。他の木はすぐ乾いてしまうのに、指の腹くらいの小さな葉をびっしりとつけているので、その葉に水滴をためこんでいられるのよ。頭がいい木でしょう。(P340) アガーテによる「雨の木」の紹介です。実は、この作品は、発表されると、ほぼ同時に、武満徹という作曲家によって「雨の木」という楽曲に作曲されていて、ユー・チューブでも聞くことができますが、その冒頭でこのセリフがナレーションされていて、まあ、今では、知る人ぞ知るというか、それなりにというか、まあ、有名な一節です。 「雨の木」をめぐる、この連作小説の主題は「grief」、訳せば悲嘆でしょうが、作品中では「AWARE」とローマ字で表記されています。英語の単語を持ち出して、ローマ字表記で「あはれ」という音を響かせようとするところが、良くも悪くも大江健三郎だとぼくは感じるのですが、この「頭のいい『雨の木』」という作品で、「grief」がどんな風に描かれているのかは、まあ、説明不可能で、お読みいただくほかありませんが、人間という存在の哀しみの中に座り込んでいる「僕」がいることだけは、間違いなく実感できるのではないでしょうか。 ついでに言えば、武満徹の「雨の木」という曲も、10分足らずの短い曲ですが、お聴きになられるといいと思います。 二作目の「雨の木を聴く女たち」は、その曲をめぐる作家の思いの表白から始められて、小説の構成としても、なかなか興味深いと思いますよ。

2022.12.03

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 ちほちほ「みやこまちクロニクル 震災 日常編2009-2016」(リイド社)

ちほちほ「みやこまちクロニクル 震災 日常編2009-2016」(リイド社) 新発見のマンガです。ヤサイクンのマンガ便ではありません。ネット上で見つけて、そのまま購入して、ハマりました。 作者はちほちほと名乗っていて、ヘタウマな絵です。題名は「みやこまちクロニクル」、クロニクルですから、時間の経過の中で変化していく世界を描いているわけですが、要するに、東北の、多分、宮古という港町で暮らしている男の日記です。 2009年10月12日から始まって、2016年の12月20日まで、全部で14話です。当然、2011年の3月11日の記録もあります。 とりあえず、1ページ引用してみます。 ここに引用したのは2015年1月15日の記録の一部です。めがねの青年が主人公です。名前は、多分、五野上恵さん、このとき42歳、未婚です。かなり高齢の両親と暮らしています。マンガのはじめの頃には、市役所の職員でしたが、体調不良で休職中しました。精神科のお医者さんに掛かっているようで、その医者も立派な登場人物です。この時点でも休職中なのか、退職したのかはよく分かりませんが、マンガ家として、プロ扱いされ始めているらしいことが書かれている記録もあります。 この日は母の80歳の誕生日です。この日の記事の内容は、母親の、いわゆる、傘寿のお祝いを、父と二人で計画して実行した記録です。遠野に嫁いだ姉がいて、そこには甥と姪が一人ずついるようです。この日、母にお祝いの電話をしてきていました。 と、まあ、そういうマンガです。どこが面白いのかと問われると困ります。れっきとしたストーリー漫画ですが、ドラマを盛り立てるような山とか谷はありません。表紙についている腰巻で、山田参助という方が「偉大なる平凡さ」と評しておられますが、その通りだと思いました。しかし、読み進むにつれて、人の生活の「平凡さ」ということが、こんなに面白いというふうに感じるのはなぜかという問いがじわじわ迫るように湧いてくるわけで、その静かな迫力はタダモノではないと思いました。 そういうわけで、続編(?)を注文してしまいましたが、マア、好みもあることですが、おすすめですよ。追記2022・12・12 続編というか、「みやこまちクロニクル コロナ禍 介護編 2019-2022」(リイド社)を読みました。感想も書きました、題名をクリックしていただけるといいかな、と。

2022.12.02

コメント(0)

-

徘徊日記2022年11月27日(日)「今日のイチョウは???」灘区都賀川あたり

「今日のイチョウは???」徘徊日記2022年11月27日(日) 灘区都賀川あたり 11月27日の日曜日のお昼過ぎ、シマクマ君は西灘の都賀川沿い、篠原公園あたりを歩いていたのでした。 この日は、王子公園の中にある登山研修所という神戸市の山登りの人のための施設の一室で、もう、40年ほども続いている「現代文学研究会」という、なんだか名前ばかりが物々しい本読み会があるのです。 目的地が王子公園なわけですから、神戸市の西の端からやってくるなら、三宮あたりで阪急に乗り換えるとか、JRなら灘駅か摩耶駅で降りて歩けば近いのですが、なぜか六甲道駅まで乗ってしまって、こんなところを歩いています。 マア、少し時間が早かったので、わざと乗り過ごしたのですが、ウロウロしていると今日のイチョウと出会いました。 青い空、紅葉、黄葉、川の音。 なんか、調子に乗ってしまいそうですねえ。 いいなあ。下手にさわられないまま、放っておかれている風情が、何ともいいですねえ。 明るい日射しの中の黄色いじゅうたん。 フフフ、歩いたろ!銀杏散る 兄が駆ければ 妹も 安住敦 そんな光景が、わが家にもありましたねえ。ボタン押してね!

2022.12.01

コメント(0)

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

-

- 最近買った 本・雑誌

- 今年も神田古本まつりに行きました。

- (2025-11-10 15:52:16)

-

-

-

- 今日読んだマンガは??

- 『むせるくらいの愛をあげる』4~6巻

- (2025-11-15 00:00:05)

-

-

-

- イラスト付で日記を書こう!

- 一日一枚絵(11月1日分)

- (2025-11-15 00:14:23)

-