2022年07月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

ベランダだより 2022年7月29日(金)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年7月29日(金)「朝顔日記」7月29日のアサガオ 今日は九つです。暑さも、有無を言わせぬ勢いですが、アサガオの花も、数は咲きはじめました。でも、赤い花ばかりなのです。 まあ、今日は写真の練習ですね。ベランダは南に面していますから午前中は左の上の方から日が差し込みます。部屋からのカメラは逆光なので、スマホをオートにすると花は真っ暗です。いろいろいじっていますが、今のところ解決法はわかりません。 日陰の花です。 日向の花です。 日向の花の後ろでひっそり(?)咲く日影の花です(笑)。 部屋の中から見えたアサガオの様子です。 全景です。外は、まあ、当たり前ですが、真夏の日差しです。 何となく外を向いている一人ぼっちの花です。昔、教室の窓から外をボンヤリ見続けている生徒がいました。自分も高校時代そうでした。そんな感じです。ボタン押してね!

2022.07.31

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年7月21日(木)「火事です!」健康公園あたり

「火事です!」徘徊日記 2022年7月21日(木)健康公園あたり 信州、松本に住んでいるゆかいな仲間のカガククンの同居人、サキチャンママからラインに書き込みがありました。「神戸の垂水で大火事というニュースが流れていますが、ダイジョブですか?」 一緒に、ニュース記事が貼り付けてあります。「あっ、ここっていつも通るけど、自宅とは山ひとつ離れているから大丈夫。」「それは、安心しました。」「ちょっと、見てくるね。」「えーっ???アブナイことしないでね!」 というわけで、火事現場がはるかに見える丘の上までやってきたのが今日の徘徊です。 向うの山が須磨の鉢伏山です。山際が塩屋ですね。煙が出ているのは垂水の東の高台ジェームス山の東、青山台と桃山台のあいだというか、そこから塩屋北町に抜けるトンネルのあたりです。ニュースに会った黒煙は収まっていますが、白い煙が出ています。 こっちに向かっている自動車道路が、阪神高速から四国自動車道に移るバイパスで、今立っている場所は明石大橋に向かうトンネルの上です。 カメラを北に向けると、真ん中の山の向こうに名谷とか妙法寺が見えます。 南に振ると垂水の街並みと海です。火事の煙のせいではなくて、お天気のせいでちょっと霞んでいて残念ですが街並みの向こうは海です。すぐそこに見える建物は神戸国際大付属高校の寮です。野球部とか柔道部の子がすんでいます。知り合いではないのですが近くを歩いていて出会うと挨拶してくれます。 で、立っている場所は市立の健康公園という公園の展望台です。野球とか、サッカー、テニスとかいろいろのコートがあって、1周2キロほどのランニングコースとかあります。 今日は、何故だかわかりませんが、ほとんど人がいなくていいのですが、普段は結構にぎわっています。歩いたり走ったりする人も多いですね。 自宅からここまで歩いてきて、コースを回って帰れば、太り過ぎには、いい運動だと思いますが、したことありません。今日もスーパー・カブ号です。 ラインに煙の写真と公園の写真をはって返事をしました。「もう、消えた見たい。」「ああ、でも、まだ煙が上ってる!そこはどこですか?」「健康公園。」「あー、カガククンと行ったことあるよー!」 よそ様の困りごとを眺めて喜んでいるのは問題ですが、久しぶりのケンコー公園で、この夏、ちょっと通ってみようかなと気持ちが動きました。多分、無理ですが(笑)ボタン押してね!

2022.07.31

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年7月28日(木) 「朝顔日記」

ベランダだより 2022年7月28日(木) 「朝顔日記」7月28日のアサガオ 今日は4つでした。起き抜けにベランダを覗くと青空です。アサガオはすでに萎れかけている様子です。赤い花ばかりです。カメラを取りに行くのが億劫で外を見ながらその場に座り込みました。 世間ではコロナがぶり返していて、ゆかいな仲間のチビラ君たちにもおそいかかってきたようです。お見舞いにも行けないし、ただ、ただ、無事な回復を祈るばかりです。 しばらくぼんやり夏の日ざしを眺めて、気を取り直してスマホを持ってベランダに出ました。光の調節がうまくできませんが、4つしか咲いていないのですからみんな正面からと思ったのですが、上の3つはお日さんの方を向いていて取れません。 というわけで、一番下の花だけ、ハイッポーズ!でした。 上の3つを別角度から撮りました。ひとつはもう萎れ始めているようです。 でも、まあ、青空と赤い花のコントラストはそれなりに楽しいですね。ボタン押してね!

2022.07.30

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年7月27日(水)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年7月27日(水)「朝顔日記」7月27日のアサガオ 朝起きて、ちょっと心躍りました。赤い花が五つと青い花が四つです。 空を見上げている後姿もりりしいですね(笑)。 ここの所見かけていなかったので、青い花がとりわけ清々しい気がします。まあ、実際の気温は、半端なく暑いわけで、アサガオぐらいで「清々しい」とかいっていられる状態ではありませんが、こうして写真を見ると、やっぱり清々しいですね(笑)。 ひっそりというか、こっそりというか、外を眺めている風情の赤い花です。後姿が健気です。「今日みたいなカンカン照りのお日さんの方ばかり見ているとあっという間に萎れてしまいますよ」とか声をかけたくなるような気分です。そうでなくても、もう、1時間もすれば萎れてしまう花ですから、サクラとは、また、違うあわれがありますね。 上の方の青い花も、空が恋しいようですね。スマホの写真は青い花の方が自然に撮れるようです。赤い花は赤色にカメラが自動的に反応するようで、画面のピントがうまく合いません。 こんな感じで、花の形の立体感が出ませんね。まあ、それにしても朝から嬉しいベランダでした。明日も両方咲くと楽しいのですが、さてどうでしょうね。ボタン押してね!

2022.07.29

コメント(0)

-

週刊 読書案内 川本直「ジュリアン・バトラーの真実の生涯」(河出書房新社)

川本直「ジュリアン・バトラーの真実の生涯」(河出書房新社) なんだか、ヘンテコな小説を読みました。川本直「ジュリアン・バトラーの真実の生涯」(河出書房新社)です。単行本で一段組ではありますが、ほぼ400ページの長編です。 川本直という作家は、批評家としての仕事はあるようですが、小説に関しては、いわゆる新人作家で、この作品がデビューらしいのですが、いきなり、読売文学賞を受賞するという快挙(怪挙?)です。知られざる作家 日本語版序文 ジュリアン・バトラーの名前を知ったのは1995年、15歳の時だ。トルーマン・カポーティとゴア・ヴィダルを単独していたぼくは、二人と並び称されるジュリアン・バトラーという作家を発見した。戦後アメリカ文学をだ評する小説家だが、邦訳はすべて絶版になっている。日本ではいまだ知られざる作家といっていい。 現在でも英語圏ではバトラーのすべての長編小説はペンギン・モダン・クラシックスから再版され、作家自身も著名人としての華麗な遍歴で知られているが、作品論やテクスト論はあっても作家論や評伝はない。バトラーの生涯はその名声に反し、長きにわたって夥しい伝説的なゴシップの靄に包まれていた。 2017年に出版されたアンソニー・アンダーソンの回想録「ジュリアン・バトラーの真実の生涯」によって、謎めいたバトラーの実像は明らかになった。アンダーソンは覆面作家だったが、この回想録で自らの正体も公にしている。 本書はAnthonyAnderson.TheRealLifeofJulian Butler:AMemoir.(RandomHouse,2017)の全訳である。 川本直 単行本の冒頭には、後半は省略しましたが、こんな「日本語版序文」掲げられています。巻末には10ページに渡って参考文献がリストアップされています。ジュリアン・バトラーの邦訳書や、ペンギンブックス等に所収されているという原書の作品リスト、その作品に言及した批評だけでも20項目を超えるのですが、その中にこんなリストを見つけて、ようやくはてなと思いました。吉田健一「米国の文学の横道」(垂水書房)1967年三島由紀夫「不道徳教育講座」(角川文庫)1967年 三島由紀夫に該当の書籍はあります。しかし、吉田健一には「英国の文学の横道」(講談社文芸文庫・垂水書房)という書籍はありますが、「米国の文学の横道」(垂水書房)という書籍はありません。架空の書籍なのですね。ありそうな書名ではありますが、吉田健一に興味を持った経験がある方であれば、彼が「米国の文学」を批評の対象にして言及するということはちょっと考えにくい気がします。 で、ようやく、この作品、及び「ジュリアン・バトラーの真実の生涯」(河出書房新社)という書籍そのものの正体の輪郭が浮かび上がってきました。 世の中には巨大なジオラマとか鉄道模型に熱中する、いわゆる「オタク」と呼ばれる、趣味の世界に生きている人が、けっこうたくさん生息していると聞きますが、本書は米国戦後文学というジオラマの舞台に、同性愛、異性装の異端作家ジュリアン・バトラーという実に念入りに作った人形模型、フィギュアを配置し、動かして見せるというクィア小説なのですね。米文学のもっともスキャンダラスな時代、一際スキャンダラスに生きた恋人たちの生涯を、川本直は微塵の妥協もなく正攻法で描き切る。佐藤亜紀予想をはるかに上回る大傑作。クィア文学の嚆矢、ジュリアン・バトラーに魅了された。その秘められた真実に打ち震えた!伏見憲明 新刊本の腰巻に載せられた、まあ、販売促進のためのキャッチ・コピーではあるのですが、「絶賛」の言葉です。ネット上のレビューでも好評です。が、所詮、模型は模型、インチキはインチキ、「微塵の妥協」もしないのはジオラマ・オタクの本領と感じてしまう読み方もありそうです。オタク的精巧さがこの作品、あるいは書籍の特徴で、そのあたりには感心しながら楽しんで読みましたが、読売文学賞で称えるのは、ちょっと?というのが正直な読後感でした。 フェイクが囃し立てられる時代の風潮の薄っぺらさに対する「不安」を実感するには格好の書籍、本だと思いました。そういえば三島由紀夫の「不道徳教育講座」には「大いにウソをつくべし」とかいう項目もあったように思います。まあ、一度、読んでみてください。

2022.07.28

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年7月26日(火) 「朝顔日記」

ベランダだより 2022年7月26日(火)「朝顔日記」7月26日のアサガオ 朝起きてベランダを見ると今日も快晴で、あかるい日差しの中、アサガオがなかなか頑張って咲いていました。 台所のテーブルにチッチキ夫人の書置きメモがありました。 「きょうもすごわよ!」 早速ベランダに出て全景の写真です。今日は九つで、やっぱり赤い花ばっかりです。別に文句はなにのですが、青い花の蔓はどうなっているのでしょうね。 アップ、その1です。お日さんに向かって咲いている明るい花です。 その2、ちょっと日陰の花です。 その3,天井を見上げている花です。 その4、気持ち、内向きです。 その5,お日さんの方を向いている花です。最初の写真の別バージョンです。 それにしても。赤い花ばかりでしたが、九つも咲いてくれれば納得です。でも、まあ、青い花も見たいものです(笑)。 フェイスブックに記事を載せていると、信州の愉快な仲間から「子供のころの夏休み」と書き込みがあって、思い出しました。彼らが小学生だったころ、毎日、アサガオの花の折り紙を、咲いた分だけ画用紙に貼りつけて。絵日記代わりにしたことがありました(笑)。懐かしい思い出です。ボタン押してね!

2022.07.27

コメント(0)

-

ベルナー・ヘルツォーク「歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡」元町映画館no139

ベルナー・ヘルツォーク「歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡」元町映画館 ベルナー・ヘルツォーク監督の「歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡」というドキュメンタリーが気になっていました。 池沢夏樹が河出書房新社の「世界文学全集」を編集したときに、石牟礼道子の「苦界浄土・三部作」を入れたことばかりが評判になりましたが、この世界文学全集は、池澤流というか、所収されている作品の半分以上は、これまでの世界文学全集ではお呼びでなかった作品が入っていて、まあ、もう10年以上も昔になりますが、当時、職場の図書館で新入庫本にバーコードを貼るのが仕事だったこともあって作品のライン・アップに驚いた思い出があります。 中でも、イサク・ディネセンの「アフリカの日々」とかメアリ-・マッカーシーの「アメリカの鳥」、ナタリア・ギンズブルグの「モンテフェルモの丘の家」なんていう好みの女性作家が選ばれていたり、懐かしのポール・ニザンの「アデン・アラビア」が小野正嗣の新訳で入っていたりして、ちょっとワクワクしました。その時、まあ、読んだのもあるのですが、パラパラしただけの本の一つでブルース・チャトウィンという作家の名前と「パタゴニア」という作品の存在を初めて知りました。今考えれば、残念ながらなのですが、「パタゴニアってこのへんのことか?!」という、つまらない発見と一緒にブルース・チャトウィンという名前を覚えました。 で、今回の「おっ、ブルース・チャトウィンか!?」というわけです。7月22日が最終日ということで慌ててやってきました。 監督であるベルナー・ヘルツォークが、チャトウィンの伝記作家ニコラス・シェイクスピアと1989年、49歳の若さで去ったチャトウィンの旅について語り合う映画でした。 二人は、蒐集家、サザビーズの鑑定家、ジャーナリスト、考古学者、わがままで大法螺吹き、チャーミングな雄弁家、そして両性愛者であった作家が愛用した茶色の皮のリュック・サックの思い出をたどることで、文字通り世界の果て、人類の始まりの大旅行がたどりついたところまで、悠久の時間を越えてたどり着こうとしたチャトウィンの歩いて見た世界へ案内するという趣向でした。 原題は「Nomad(ノマド)」です。定住に対して遊牧、放浪、漂流と訳すのでしょうか。高度な資本主義社会だと言われている現代に、どこからともなくよみがえってきた言葉というか「生き方」ですが、よく似た言葉として映画を観ながら思い出したのが「Ðiaspora(ディアスポラ)」です。離散と訳されるようですが、故郷喪失ですね。 映画の語り手の二人の話題がアフリカで生まれた人類の話に触れて、リチャード・リーキーの名前が出てきたりしたのが懐かしかったのですが、何万年も前の、定住がはじまったばかりのアフリカの奥地から、北に向かって歩き出したのは、何らかのハンディキャップがあった弱者だったというようなことをどこかで読んだことをアボリジニの歌声を聞きながら思い出しながら、ふと、「そういえば、石川直樹が、どこかでこんなことを話題にしていた!」という記憶が浮かんできたりもしたのですが、さて、どこだったのでしょう。 まあ、半分眠りながら見ていましたが、それにしてもブルース・チャトウィンってハンサムですね(笑)。 映画の本筋と、どう関係するのか、イマイチわかりませんでしたが、素手でとんでもない岩壁を登って行ったクライマーに拍手!でした(笑)。監督 ベルナー・ヘルツォーク脚本 ベルナー・ヘルツォーク撮影 ルイス・コールフィールド マイク・パターソン編集 マルコ・カパルボ音楽 エルンスト・ライジハーナレーション ベルナー・ヘルツォークキャストベルナー・ヘルツォークブルース・チャトウィンエリザベス・チャトウィンニコラス・シェイクスピア2019年・85分・イギリス・スコットランド・フランス合作原題「Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin」2022・07・22-no93・元町映画館no139

2022.07.26

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年7月25日(月) 「朝顔日記」

ベランダだより 2022年7月25日(月) 「朝顔日記」7月25日のアサガオ 月曜日の朝、起きてカーテンを開けるとなかなか壮観(?)でした。ひとつ、ふたつ・・・・、赤い花ばかり八つも咲いていました。 ベランダに出て、別の角度から全部写そうと頑張りました(笑)何しろ八つも咲いているのですから、昨日までと気合の入り方が違います。 一つづのアップの写真も、何とかピントを合わせるのに一苦労です。スマホの写真って、明るさ、暗さ、ピント、みんなオートなのですが、マニュアルにしたからと言って、思うようにならないのは、まあ。経験不足なのでしょうね。 赤い色の写り方にも、何か独特な癖があって、人の目で見たままというわけにはいきません。そのうち、いろいろ試して慣れるのかもしれませんでしょうが、今のところ仕方がありません。 夏の青空の下のアサガオが撮りたいのですが、空は明るいので、このカメラで撮ると青空ではなくて白空なってしまいます。実は、雲一つない快晴です。 それでも、青空とアサガオはいいコントラストですね。しかし、それにしても「咲いたのが赤ばっかりとはこれ如何に?!」ですね(笑)。 明日は青も咲くのでしょうか。それにしても、朝から暑い日が続きます、まあ、夏ですからねえ。ボタン押してね!

2022.07.25

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年7月23日(土)・24日(日)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年7月23日(土)・24日(日)「朝顔日記」7月23日のアサガオ 今日は三つ咲きました。赤が二つ、青が一つです。 その上、この青い花はベランダの天井の方を向いていて写真を撮らせてくれません。お天気は、いよいよ真夏感満載で、ここの所、雲が垂れこめて蒸し暑い日々だったのですが、一転、庭の日差しも、明るいとかいって喜んではいられない勢いです。布団を干すのはいいのですが、ホカホカの布団を冷ますのが、また、たいへんです(笑)。 7月24日のアサガオ 今日、7月24日は、またしても青い花がたった一つです。その上向うの方を向いています(笑)。なんか、どこかのふすまの絵のような写真になって嬉しいのですが、もちろんふすまの絵に物干しの金具なんて描かれるはずがありませんから、現実です(笑)。ボタン押してね!

2022.07.24

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年7月20日(水)「別格本山護国寺密蔵院」

「別格本山護国寺密蔵院」徘徊日記 2022年7月20日(水)林崎あたり 林崎の港で、猫を見た後「まあ、もう帰ろう。」というわけで、港の北側の細い道を走っていると大仏さんが見えました。何度か通りかかったことのあるあたりなのですが、初めて気づきました。「なんだ?なんだ?」という気分で、中を覗くと本堂があって、その隣に大仏さんが座ってはりました。 石柱に「別格本山護国寺密蔵院」と彫られているようですが、そんなに古いお寺とも思えません。 境内に人気(ひとけ)はありません。高札があって、実は由緒正しいお寺であって、先の戦災で焼焼けてしまったのを復興したということを明石市の教育委員会が説明してはります。 高札の説明によれば油掛け地蔵というのがあるようなのですが、「さて、どこにあるのでしょう?」とウロウロすると面白いものがありました。 仏足跡、仏さんというか、仏陀の足跡ですね。こういうのは好きです。 おおー、人間のというより大型の類人猿、まあ、イメージしたのはゴリラですが、の足跡という感じですね(笑)。こんなこと書いたりしていると罰が当たりそうですが、お賽銭が置かれているのが健気でいいですね。いいものを見ました。 その隣にいろんな仏さんが座ったり、立ったりしておられます。いい感じですね。こういう感じも好きです。境内には新しいものが多い感じですが、この仏さんたちは、なかなか渋いです。 大仏さんのお膝のあたりに座っておられるのは「賓頭盧(びんずる)」さん、お釈迦さんのお弟子の一人ですね。まあ、新しいビンズルさんです。 で、境内から入り口あたりを振り返ると門を入ってすぐのところにありました。油掛け地蔵さんの祠です。 覗き込むと、食用油の匂いが漂っていて、奥に真っ黒(?)なお地蔵さんがたっておられました。 チョット、そばまで行ってお写真を撮らせていただきましたが、なかなかの迫力でした。油は、煮え油ではなくてお立ちになっている池に溜まっていました。 なんで、油をかけるのでしょうねえ。まじめに不思議に思いました。面白いお寺を見つけました。今日はこれで失礼して、また歩いて来ようと思いました。ボタン押してね!

2022.07.23

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年7月22日(金) 「朝顔日記」

ベランダだより 2022年7月22日(金)「朝顔日記」7月22日(金)のアサガオ 昨日、つまり7月21日に、やっとのことで二つだけ咲いたベランダのアサガオがきょうは五つ咲きました(笑)。やっぱりそしってみるものです。青紫が二つ、赤紫が三つです。「ネッ、ちゃんと違う色で咲くでしょ!」「ハイ、ハイ、絡み合っているけどちがうツルなわけね」 チッチキ夫人も朝からゴキゲンです。 少し大きく撮ろうとするのですが、赤い花のピントがうまく合いません。スマホのカメラのの扱い方がよく分かっていないのですが、色によって反応が違うのですかね? 青紫の方はゴキゲンな様子で写っていました。 これが我が家のベランダのアサガオの全景です。上の方の赤い花がしおれかけているように見えるのは、まあ、写真を撮っている時間が早朝ではないので、開ききっていることも事実ですが、風のせいですね。咲いている位置が高いので、一つだけ撮ろうとしたのですが、カメラの扱いが思うように出来ません。 こうなってくると、「明日はいくつ?」と期待してしまいますね。ではまた、明日です(笑)ボタン押してね!

2022.07.22

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年7月20日 「松江の海岸から林崎港」

「真夏の海」徘徊日記 2022年7月20日 松江の海岸から林崎港あたり 市民図書館にやって来たついでに、ちょっと西に向けて愛車のスーパーカブ号で、一走りしました。JRなら西明石の南くらいでしょうか、ここ松江海岸までやって来るのは初めてです。 真夏の海ですが人はほとんどいません。広い砂浜には海藻が打ち上げられているのですが、さほど海くさいわけでもありません。写真を見ると雲がかかっていますが、実感では、まあ、カンカン照りです。 水上ジェットというのかバイクというのか、呼び方はよく知りませんが、一台とまっていて、おじさんとおばさんアベックが近くの砂浜で寝転んでスマホをいじっていらっしゃいました。遊び疲れですかね。寝転んでいるだけでも暑いんですけどね。 砂浜沿いに、丁度いい歩道(?)があって、知らないものですからこの道をスーパー・カブでここまでやってきたのですが、「バイク通行禁止」という路面の注意書きに気づいてここで急停止です。この道をもう少し西に向かって行きたかったのです。でも、まあ、あきらめて、右手の(北側の)車道に上がり、東に引き返しました。 で、たどり着いたのが林崎港です。 突堤の先の灯台にピント合わせて写真を撮りたいのですが、なかなかうまくいきません。前に来たときはあそこまで歩いて行ったのですが、今日はこちらからです。 海の向こうに見えるのはもちろん淡路島です。ここから見ると、間に海はありますが、すぐそこですね。 時間が時間、午後3時過ぎですから漁船はみんな帰ってきています。港で見かけたのは、岸壁からサビキの釣り糸を垂れているおじいさんだけで、誰もいません。 あたりを見回していると、日陰でごろごろしている住人ならぬ、住猫君がいました。不審そうにこっちを見ている様子です。周りにあるのは漁に使うウキでしょうかね。 チョット、アップでとカメラを向けるとそっぽ向いてしまいました。写っている影の様子でもお分かりでしょうが西日が差し始めていて、日陰と言えども、全身毛皮のその「服装(?)」では暑かろうと同情します。座っているコンクリートもホカホカしています。 猫君が見ている方を振り向いても、もちろん誰もいません。緑の屋根の向こうに写っている白い柱は明石大橋の支柱の鉄塔です。 ついでなので明石川の河口でも眺めてから帰ろうかと愛車にまたがってサヨウナラです。じゃあね。ボタン押してね!

2022.07.21

コメント(0)

-

ベランダだより2022年7月21日(木)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年7月21日(木)「朝顔日記」7月21日(木)のアサガオ 7月15日(金)から「朝顔日記」ですと始めたのはいいのですが、なんと1週間近く咲きませんでした。一輪も。 で、今日久しぶりに二輪咲いたのですが、この前の花と色が違います。「なあ、おんなじ蔓で色違いってあるの?」「あのね、あの鉢には何粒も種をまいたのよ。だから、蔓も1本じゃないでしょ。そんなこと、見てわからへんの?」「はい。わかりません。1本かと思っとった。なんや、そういうことか。そんで、色もちがう花も咲くわけや。」「そうそう、でも、今年は咲かないねえ。」「葉っぱは元気やで。」 ベランダの天井近く、上の方に咲いているので、正面の写真が撮れません。一枚目は後ろ姿です。二枚目はピンボケです。 まあ、何はともあれ、再び咲きはじめたのがめでたいという日記でした。ボタン押してね!

2022.07.21

コメント(0)

-

週刊 読書案内 川上弘美『神様』中央公論新社

100days100bookcovers no77 77日目川上弘美『神様』中央公論新社 遅くなりました。申し訳ありません。SODEOKAさんの都合で、77日目が回ってきた。YMAMOTOさんの採り上げた、田中小実昌『ポロポロ』からどうつなごうかと思っていろいろ考えて見たが、なかなか思いつかない。 試しにWikiで田中小実昌を当たってみると、『ポロポロ』が谷崎潤一郎賞を受賞していることがわかる。それで、これまでの谷崎賞の受賞作家、受賞作品をつらつら眺めていたら、川上弘美の『センセイの鞄』(2001年)が目についた。以前、採り上げた堀江敏幸『雪沼とその周辺』も2004年受賞作だった。ああ、じゃ『センセイの鞄』にしようかと思ったが、作品が結構長いことに思い当たる。このところ何やかやであまり時間が取れない状況になってきているので断念。川上弘美はいくつか読んでいるので、他になかったかなと思って最初に思い当たったのが、 『神様』川上弘美 中央公論新社 だった。これなら連作的な短編が都合9作で、200ページ足らず。全部読めなくても何とかなりそうだ。そもそも最初に置かれた表題作とその続編で最後に置かれた「草上の昼食」にはかなりいい印象が残っていた。 かつ、これに決めてから気がついたのだけれど、タイトルの「神様」は、田中小実昌の『アメン父』にも通じる。 いくつか読んだ川上弘美の作品で最初がこの作品かどうかは定かでないのだが、印象深い作品であるのは間違いない。 結局、改めて全部読み直した。 9作の「連作」の基本的な共通項は、語り手「わたし」が暮らす集合住宅の住人、あるいは友人・知人等々との交流の中で生まれる「物語」であり、大体が「非日常のもの」あるいは「異世界」がテーマだということ。 それは場合によっては、おそらく「わたし」自身の中にあるものの投影でもある。 表題作「神様」は作家のデビュー作で、パスカル短篇文学新人賞受賞作。だが、1998年に出たこの作品集は刊行順では4冊目になるようだ。 付け加えておくと、その表題作「神様」は、2011年の震災および原発事故の後、同年9月に『神様2011』としてリライトされてオリジナルの「神様」と併せて50ページの本になる。私もたぶん雑誌掲載時に「神様2011」を読んだ覚えがあるので、その雑誌を探したのだが見つからなかった。もしかしたら立ち読みしただけかもしれない。 9編もそれぞれにテイストが異なり、民俗伝承譚的なもの、ユーモラスでコミカルなもの、児童文学風なもの、心理的ホラー等々も交じってヴァラエティーに富む。 共通項を持ちつつも同じような話というのはない。 一つだけ、普通の小学生くらいの男の子との交流が描かれるものもあるが、それ以外は、架空のものも含め生物か、あるいは死者・幽霊が登場する。 皆、それぞれおもしろいが、冒頭の「神様」と最後の「草上の昼食」は改めてよかった。 簡単に紹介する。引用を「>」記号以下に、また一部引用の場合は「」で示す。 前者の冒頭は、>くまにさそわれて散歩に出る。川原に行くのである。 「三つ隣の305号室に、つい最近越してき」て、「引っ越し蕎麦を同じ階の住人にふるまい、葉書を十枚づつ渡してまわっていた」昔気質らしいくまと散歩に川原に行くところから始まる。 魅力的な書出しだ。 川原で家族連れと出会ったり、くまが川で魚を取って、上手に開いて干物を作ったり、持参してきた弁当を食べたりして過ごす。 くまは、魚を捕る際なんかで、時折「くま」らしいところもみせるが、概ね穏やかで気配りにすぐれている。 そんな散歩のようなハイキングの後、部屋の前まで戻り、305号室の前で別れ際にくまは恥ずかしそうに言う。「あの」「抱擁を交わしていただけますか」「親しい人と別れるときの故郷の習慣なのです。もしお嫌ならもちろんいいのですが」。 承知した「わたし」とくまは抱擁を交わす。>くまの匂いがする。(略)思ったよりもくまの体は冷たかった。 くまは言う。「熊の神様のお恵みがあなたの上にも降り注ぎますように」。 わたしは思う。「熊の神とはどのようなものか、想像してみたが、見当がつかなかった」。 「悪くない一日だった」とこの一編は閉じられる。 その続編とも言うべき『草上の昼食』がこの短編集の最後に置かれる。>くまにさそわれて、ひさしぶりに散歩に出る。 少し太ったり、息が以前より荒くなったりして成長したようにも見えるくまは「わたし」に、先日北の方へ「ともだちに譲ってもらったセコハン」の車で里帰りしたことを話す。 二人は「穴場」の草原に入っていく。バスケットから敷物を出して敷き、食べ物を並べる。くまが作った料理の数々。赤ワインも。でもくま自身は「酒はたしなみません」。 くまの料理は自己流。「学校に入るのも難しいですし」。「くまであるのならなるほど学校には入りにくかったかもしれない。学校ばかりではない、難儀なことは多かろう」。 料理の話や鍼の話をしながら食事をしているいうちに「わたし」は眠気にさそわれ、くまに寄りかかってうとうととする。 目覚めたわたしにくまが切り出す。「あの。今日はお別れを言いに」「故郷に帰ることにしました」「明後日には発ちます」「しおどき、というんでしょうか」。 びっくりしていろいろ問いかける「わたし」にくまは答える。 ずっと、帰っちゃうの。「ずっとです」こちらには、もう。「来ません。故郷に落ち着くつもりです」遊びにも、来ないの。「たぶん」。 たぶん、と言ってから、くまはわたしの肩を軽く叩いた。「そんなお顔なさらないでください」。 そんな顔、と言われ、自分の口が開かれ眉が寄せられていることを知った。「でも、どうして」と問う「わたし」に、「結局馴染みきれなかったんでしょう」と目を細めて、くまは答える。 わたしも馴染まないところがある。そう思ったが、それも言えなかった。やがて雨がやって来る。かみなりも鳴り始める。いなびかりから雷鳴までの時間がせばまってくる。 くまは傘を地面に放り、体でわたしを包みこむようにして地面にうずくまった。 雷鳴はますます大きくなる。次の瞬間、いなびかりと雷鳴はまったく同時で、からだ全体にどん、という衝撃が走った。くまごしに、大きな衝撃が走った。 くまは衝撃が走ると同時にわたしから身を離し、大きな声で吠えた。おおおおお、と吠えた。どんな雷鳴より大きな声で、くまは直立して空に向かって吠えていた。 くまは何回でも、腹の底から吠えた。こわい、とわたしは思った。かみなりも、くまも、こわかった。くまはわたしのいることをすっかり忘れたように、神々しいような様子で、獣の声をあげつづけた。かみなりがおさまり、雨が止んだ。「熊の神様って、どんな神様なの」わたしは聞いた。 「熊の神様はね。熊に似たものですよ」くまは少しずつ目を閉じながら答えた。 「人の神様は人に似たものでしょう」。 そうね。 「人と熊とは違うものなんですね」目を閉じ切ると、くまはそっと言った。 「故郷に帰ったら、手紙書きます」くまはやわらかく目を閉じたまま、わたしの背をぽんぽんと叩いた。 帰っちゃうのね。彼方を向いたまま言うと、「さようなら」くまも彼方を向いたまま言った。 さよなら。今日はおいしかった。くまの世界で一番の料理上手だと思う。手紙、待ってるからね。 くまはこのたびは抱擁しなかった。わずかに離れて並んだまま、くまとわたしはずっと夕陽を眺めていた。 この「抱擁しなかった」理由も、もしかしたらくまの「気遣い」だと思うとなかなか切ない。 その後、くまから差出人とその住所の書かれていない手紙が届く。 その手紙をわたしは三回読む。泣きそうになったが泣かなかった。でも寝床に入って少し泣いた。そして返事を書く。 そして、宛先が空白の封筒に入れ、切手を貼り、裏に自分の住所と名前を書いて机の奥にしまった。「寝床で、眠りに入る前に熊の神様にお祈りした。ずっと机の奥にしまわれているだろうくま宛の手紙のことを思いながら、深い眠りに入っていった」と結ばれる。 9編の中でも比較的叙情性の勝った、感情移入のしやすい作品だと思う。 ただ、ここでも穏やかではあるが、「他者」「異物」として「くま」が描かれている。 くまは人とは違う。くまは野生を保持し、人は野生をほとんど捨てた。だからくまは「故郷」に帰った。帰ることができた。でも人間は「故郷」を忘れて、ただ途方に暮れるばかりだ。 あるいは「人間」とは、少なくとも近代以降の人間は、「故郷」を捨て忘れることによって「成立」しているのかもしれない。 そして「故郷」は、この作品での「神様」と重なるところがある。 先述したようにこの2編に限らず、ここに収められた9編に共通しているは「異界」や「異物」であり、それはいわば「他者」でもある。 自身の中の他者性をも含めた他者性。場合によっては、かつての自身だったり、あるいは祖先の姿であるかもしれない「他者」。 それについて、この2編より、もっと象徴的な話になっているのが「離さない」かもしれない。 何を感じたかは違えど、「離さない」を最も印象深く感じた読者も少なくないのではないか。これも当初紹介するつもりだったのだが、長くなるので、簡単にだけ。「わたし」と同じ集合住宅住む「エノモトさん」が、彼が旅先から連れ帰ってきた「人魚」に「魅入られる」話である。「魅入られて」人魚から離れられなくなる。そこで人魚を海に帰すのだが。ここには、他者に対する、ある種の怖れと執着が象徴的に描かれる。そして他者は自己自身でもある。人魚が2度発する決定的な一言は、本来、こちらの人間が口にするべき言葉である。ここに逆転と混交が生じる。 民俗伝承的な体裁の心理的スリラーとして秀逸だと思う。 人間の欲望とは、他者の欲望であると言ったラカンの言葉を思い浮かべたりもする。 最後に。食べ物の話題が多いのも一つの特徴かもしれない。 手許にある2003年8/1発行の「文藝」秋号の「特集 川上弘美」掲載の、榎本正樹による作家へのインタビューで、榎本は、作家の作品では「食と性と死がボーダーレスにつながっている」 という指摘をしているが、この9編でも濃淡の違いこそあれ、それらは全体を覆っているように思える。 ただ、こうして作品について書いてきても実際に作品を読んだときの何だか不可思議な感覚を表現できているように思えないのは、同じ雑誌で「あらゆる意味で最も批評しにくい作家」とか「批評を禁じるところがある」(斎藤美奈子)とか言われていることと重なっているのかもしれない。 何だか、一般化してしまうとどうしてもこぼれ落ちてしまうものがある。それはおそらくごくごく個人的な、プライベートな何かに触れる感触とでも言えばいいか。読者が各々持っている生(なま)の「個人性」「私性」みたいなものだが、こう書いてしまうとまたちょっと違うかという気になる。いや何と言ったらいいのか、というより、私自身が自分がどう感じたかがわかっていないのだろう。でも感じるものはあるのだ。きっと。 それが優れた文学であり優れた小説なのだと言われれば、そのとおりなのだろうけれど。 では、次回、DEGUTIさん、よろしくお願いします。2021・10・21・T・KOBAYASI追記2024・04・27 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

2022.07.20

コメント(0)

-

シャンタル・アケルマン「囚われの女」シネマ神戸no10

シャンタル・アケルマン「囚われの女」シネマ神戸 シネマ神戸でやっていたシャンタル・アケルマン映画祭で見た2本目が「囚われの女」でした。前日に「ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地」という作品で、わかったようなわからないような、まあ、小説とかではなくて、映画を見るというのは、こういう体験なのかなという感じの不思議な興奮を体験して、早速、二匹目の泥鰌を期待してやってきましたが、まあ、空振りでしたね(笑)。 暗い海原で大きな波がうねっている、まあ、あとから考えれば何とも思わせぶりなシーンから映画は始まりました。恋愛関係で結ばれているのであろう二人の男女が登場します。映画は二人の関係「恋愛」の非対称性を徹底して描いていく趣です。愛し合っている男女という関係において、女が男に対して持っている感情と、男が女に対して持っている感情のずれを描くことは「恋愛小説」の常道の一つだと思いますが、この映画では、男性であるシモンが、その意識の中にアリアーヌという女性を作り上げていくプロセスこそが主題化されているようで、印象的な映像に驚きながら、ほとほと疲れ果てました。 意識が作り上げた虚像(?)が肥大化していき、実像(本物のアリアーヌ)からの不可解とあきらめの眼差しに晒されながら、あくまでも虚像の世界に固執する男(シモン)の姿を見ながら、何とも言えないやな気分になったのはぼくが男だからでしょうかね(笑) アリアーヌを失って海から帰ってくるラスト・シーンにも、ほとんど唖然としました。救助船(?)の甲板に一人立っているシモンの姿になに見たらいいのか、正直わかりませんでした(笑)。 前日に見たジャンヌは、あくまでもカッコつきですが、「女性的視点」で描いた女性だと思いましたが、この作品は「女性的視点」で描いた男性ということなのでしょうか? プルーストの原作は読んだことがあるような記憶がありますが、似た趣向だったかもしれませんが、もっと穏やかだった記憶しかありませんね。 まあ、それにしても、シャンタル・アケルマンという監督の徹底性というか、冷徹というかにはビビりながら拍手!ですね。監督 シャンタル・アケルマン原案 マルセル・プルースト脚本 シャンタル・アケルマン撮影 サビーヌ・ランスランキャストスタニスラス・メラール(シモン)シルビー・テステュー(アリアーヌ)オリビア・ボナミー2000年・117分・R18+・フランス・ベルギー合作原題:La captive2022・07・14・no91・シネマ神戸no10追記2022・07・31 この作品の前日に見たジャンヌを同居人にすすめたところ、結果的は酷評でした。この作品を見た時点では彼女はまだ見ていませんでしたが、こっちはすすめませんでした。しかし、もしも彼女が見てきて、こっちは面白かったと言ったらぼくはどうしたらいいのでしょう。ちょっと、そんなふうに言いそうなところもあってビビりますね(笑)。 ああ、それから「ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地」の感想はこちらです。

2022.07.19

コメント(0)

-

シャンタル・アケルマン「ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地」シネマ神戸no9

シャンタル・アケルマン「ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地」 シネマ神戸 なんか、すごい映画を見ました。シャンタル・アケルマンという監督の「ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地」という長い題名の作品です。シャンタル・アケルマン映画祭という特集を神戸では新開地の名画座、シネマ神戸という映画館がやっていました。1975年に公開された映画で、監督のシャンタル・アケルマンという女性は1950年生まれだそうですから、25歳の時の作品です。 まあ、題を読めばおわかりでしょうが、ブリュッセルといえば、ベルギーの首都ですが、その町に住むジャンヌ・ディエルマンという中年の女性の三日間の生活を密着撮影で撮った、あたかもドキュメンタリーであるかの映像が延々と200分続く作品でした。 一日目が、朝からだったかどうか、ちょっと思い出せませんが、二日目は目覚めてから寝るまで、丸一日彼女の生活を映し続けて、三日目はアクシデントが起こって、台所(多分)に座りこんでいるシーンでしたが、そこで映画が終わりましたから、ほぼ48時間の生活シーンが3時間続いたわけです。 カメラが撮り続けるシーンは彼女のアパートの部屋、エレベーター、廊下、買い物に出かけた通りとお店、散歩に出かける暗い夜道です。 部屋の中は台所、食卓のある居間(息子の勉強部屋兼寝室)、彼女の寝室(兼仕事場)、洗面所と風呂場、玄関、玄関からそれぞれの部屋をつなぐ廊下です。 彼女は高校生(多分)の息子と二人で暮らしているシングルマザーで、仕事は売春とベビー・シッター(誰かがお出かけのあいだ赤ん坊を預かる)のようです。 売春は、息子が学校に行っている午後、彼女の寝室に客を迎え入れていました。仕事に要する時間は、台所で、夕食用のジャガイモを湯掻く時間と同じようです。客は帰りに現金を支払い、彼女はその金を食卓兼用のテーブルにおいてある蓋付きの大きな陶器のスープボウルに放り込むと、風呂に入り首筋から始めて、入念に体を洗い、そのあと風呂桶を洗います。で、部屋のベッドカヴァーのほこりを払い窓を開けて換気し、台所に戻り茹であがったジャガイモを火からおろします。 二日目には、ジャガイモが焦げたらしく、近所のお店にジャガイモを買いに行って、そのあと、ジャガイモを剥きなおしているのがポスターの写真のこのシーンでした。 いつもは焦げ付かないジャガイモが、仕事の成り行きのせいか、焦げ付いて食べられなくなったあたりから、何かが変わります。日常生活のルーティーンがズレたということなのでしょうか?なにが、どう変わったのか何もわかりませんが、ひたすら寝ボケた気分で見ている眼にも彼女の雰囲気の変化はわかります。何も言わず、ただ、機嫌が悪いことは確かな同居人を見ているような気分です。 そして、破局の三日目でした。この日、預かった赤ん坊が泣き叫び、何とかあやそうとするジャンヌの、にもかかわらず、無表情なシーンがしばらく続き、「これはヤバイ!」と心配しましたが、赤ん坊は無事でした。しかし、そのあと、ことが終わってもグズグズしている客に対して危惧は現実化してしまいます。 血まみれの姿で暗い台所のテーブルに座り込むジャンヌはなにを考えていたのでしょう?映画は終わりましたが、このラストシーンは記憶に残りますね。 繰り返し映し出されるエレベーターの二重の鉄格子、決して窓やドアから外を映そうとしないカメラワーク、靴音やドアの軋り、道路の騒音、音だけは耳障りなまで響かせる音響、映画は意図的に閉じ込められている「人間」あるいは「女性」の内側を描こうとしているようでした。 年頃の息子との会話とか、頻りに髪の毛を気にする仕草とか、部屋でも履かれているハイヒールとか、不思議な食事の光景とか、折り畳みベッド、何故か一番目立つ処に置かれたスープボウル、送られてきたピンクの寝巻と、まあ、気にかかる細部が山盛りでしたが、一番気になったのは「時間」と「空間」の独特さでした。3時間を超える長い映画でしたがジャガイモを剥く手つきにじっと見入らせてしまうのがこの作品のすごさだと思いました。 ジャンヌを演じていたデルフィーヌ・セイリグには最近、別の映画(ルイス・ブニュエル「ブルジョワジーの秘かな愉しみ」)で出会った人ですが、全く別人で気づきませんでしたが、彼女のやる気のないジャガイモ剥きに拍手!でした。 変化のない日常のルーティーンを描きながら、細部のゆらぎによってでしょうか、視覚と聴覚にかすかにうったえるイメージの変化から破局を予感させる、眠いのに寝ていられない、「いらだち」とも「不安」とも、いえるようでいえないムードで引き付けていく監督シャンタル・アケルマンの方法に拍手!でした。監督 シャンタル・アケルマン脚本 シャンタル・アケルマン撮影 バベット・マンゴルトキャストデルフィーヌ・セイリグジャン・ドゥコルトジャック・ドニオル=バルクローズ1975年・200分・ベルギー・フランス合作原題「Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles」2022・07・13・no90・シネマ神戸no9追記2022・07・22 これは、きっとチッチキ夫人が喜ぶに違いないと思ってすすめました。「何よあれ!わたし、ああいう映画イヤ!音はやたらうるさいし、家の中でもハイヒールだし、お風呂洗うけど、ちっとも洗濯しないし、お皿は翌朝だし、ジャガイモ無くなっているのが袋覗かないとわからないし、あれで、赤ちゃん手にかけてたらサイテーだったわよ。」 参りましたね、帰って来るや、えらい剣幕で、酷評でした。反論するなんて、もちろん無理です。映画って、やっぱり、見る人それぞれなのでした(笑)

2022.07.18

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年7月15日 「朝顔日記(7月前半)」

ベランダだより 2022年7月15日 「朝顔日記(7月前半)」 2022年7月4日(月)のアサガオ。 6月の終わりに初めて咲いたベランダのアサガオですが、7月4日(月)に二つめが咲きました。で、なぜか一つです。毎日どうなるのか、ちょっと写真を撮り続けてみようと思い立ったのでした。多分、続かないのですが(笑)。 2022年7月5日(火)のアサガオ。 今日も一つ咲きました。やっぱり一つです。日陰の花ですね(笑)。 2022年7月7日(木)のアサガオ。 今日も一つ咲きました。昨日は咲きませんでした。葉っぱの茂り方から考えても栄養が足りないということはないと思うのですが、咲いたり咲かなかったり、咲く日も、ひっそり一つづつ咲いています。 ご覧の通り、大きな葉陰で咲いていたので、植木鉢を動かさないと撮れませんでした。なにを、そんなに夢中になってベランダでゴソゴソしているのでしょうね。 2022年7月8日(金)のアサガオ。 ハハハ、今日も咲きました。一つだけです。昼過ぎからだったでしょうか、ネットとかニュースとかで何とかという政治家が鉄砲でうたれたと騒いでいた日でした。なんか歴史に残りそうですから、一応、書いておきますね(笑) 2022年7月10日(日)のアサガオ。 7月9日のアサガオは、気付いたときには萎れていて、写真に撮れませんでしたが、一つ咲いていました。銃で撃たれた人が亡くなったというニュースに気をとられて、写真を撮り忘れたわけではありません。でも、まあ、なんというか、ニュースの語り方に違和感しか感じなかった日です。NHKとか、受信料とか徴収するのはやめていただきたいとつくづく思いますね。 7月10日のアサガオは撮れました。暑い日でした。 2022年7月11日(月)のアサガオ。 天候が、不順な毎日です。暑かったり、雨が降ったり。メディアは揃って、先日、亡くなった人がいい人だったように煽り立てて、しゃべり倒しているようです。ウソも休み休み言ってほしいようなものですが、自分を売り込むチャンスなのでしょうね。 2022年7月14日(木)のアサガオ。 アサガオって、日差しが強く当たると萎むんですね。そういえば、そうだったと、写真を撮り忘れた二日で気づき直しましたが、今日は撮れました。 相変わらず一日に一つしか咲きません。ああ、もう一つ当たり前なのでしょうが、同じ蔓からは同じ色の花しか咲かないようです(笑)。で、何日の写真だったのか、だんだんわからなくなりつつあります。 2022年7月14日(木)のモスラ君。 まあ、そんな訳で、アサガオの鉢の隣の植木鉢のみかん林を覗いていると、久しぶりにモスラ君に出くわしました。数日前には黒い姿だったのですが、緑色に変身です。無事、アゲハになることを祈りますね。 そういえば、たった数日間のあいだに、歴史的政治家だったことになってしまった方は、お国でお葬式をするとかいうニュースが流れています。「云々」も「背後」も読めなかった人だったのですが、お葬式の日には、学校とかでは国旗掲揚しろとか、半旗にしろとかいうのでしょうかね? で、7月15日は珍しく朝からヤボヨウがあって、写真は撮り忘れましたが、一つ咲いていました。また、明日から、たくさん咲く日までがんばります。ボタン押してね!

2022.07.16

コメント(0)

-

週刊 読書案内 カズオ・イシグロ「遠い山なみの光」(ハヤカワ文庫)

カズオ・イシグロ「遠い山なみの光」(ハヤカワ文庫) カズオ・イシグロです。いわずと知れたノーベル文学賞作家ですが、ぼくはこの人の、あまりよい読者とは言えません。我が家にはこの作家にはまっていた人がいたので、受賞以前の作品がそろっていることもあって、なんとなくそう思います。 受賞後の「忘れられた巨人」(ハヤカワ文庫)と、人造人間というテーマがセンセーショナルだった「わたしを離さないで」(ハヤカワ文庫)を読んだ記憶はありますが、後は憶えがありません。 今回、青來有一の「爆心」(文春文庫)という作品を読んで、長崎の作家つながりというか、陣野俊史という批評家が、その「爆心」の文庫解説だったか『戦争へ、文学へ「その後」の戦争小説論』(集英社)という評論集の中だったか、よく覚えていないのですが、「ポスト原爆文学」というくくりでこの作品をあげていたのに惹かれて読みました。まあ、大した意味はありません。 読んだのは「遠い山なみの光」(ハヤカワ文庫)という作品で、小野寺健という人の訳です。2001年に初版が出た本ですが、実は「女たちの遠い夏」という題で1994年にちくま文庫になっている作品の、同じ訳者による改訳だそうです。 題名が変えられた経緯が、ちょっと気になりますが、カズオ・イシグロがノーベル賞を受賞したのは2017年ですから、受賞とは関係なさそうです。出版社が変わったこともあるのかもしれませんが、もともとの題名は「A Pale View of Hills」です。直訳すれば「山々の淡い光景」でしょうか。 読み終えてみると「青白い」と訳したい気もしますが、小野寺さんが最初の題から「女たちの」を削除されていることに、訳者自身の「読み」の変化を感じて納得しました。 ああ、それから、まあ、余計なことかもしれませんが、ノーベル賞騒ぎの中で、彼を日本文学の作家として持ち上げる雰囲気があるように思いますが、カズオ・イシグロが英語圏の作家だということは忘れない方がいいと思います。ぼくらのような読者には翻訳がないと読めない人なのです。 で、小説はこんなふうに書きだされています。 ニキ、さいごにきまった下の娘の名はべつに愛称ではない。これは、私と彼女の父親との妥協の産物だった。話は逆のようだが、日本名をつけたがったのは夫のほうで、わたしは過去を思い出したくないという身勝手な気持ちがあったのか、あくまでも英国名に固執したのである。夫はニキという名にどことなく東洋的なひびきがあると思って、さいごには賛成したのだった。(P7) 語り手は悦子という名の、おそらく中年の女性ですが、彼女が敗戦直後の長崎で成長し、少なくとも二度結婚し、それぞれの夫との間に一人づつの子どもを生み、この小説を語っている現在はイギリスに居住しています。 ただ、悦子の一度目の結婚の破綻、渡英して二度めの結婚という、読者としてはかなり興味を惹かれる、そのあたりの経緯とか、たとえば、はたして、悦子という名は彼女がこの世に生を受けたときにつけられた名前なのかどうか、誕生日は何年の何月何日だったのか、少なくとも、彼女の姓名の「姓」、つまりが悦子自身の親や家族については、ただの一度も語られないのがこの作品の特徴でした。 小説は、二度目の結婚の夫に先立たれ、イギリスの田舎町で暮らしている悦子が、同居していた長女の景子を自室での首つり自殺で亡くし、その葬儀の後、葬儀に参列しなかった次女のニキが帰宅し、数日間の滞在ののちロンドンに帰って行ったという場面から語り始められています。 今ここであまり景子のことを書こうとは思わない。そんなことをしても何の慰めにもなりはしないから。彼女の話を持ち出したのは、ニキがこの四月に来た事情を明らかにするためと、彼女が滞在しているあいだに、これだけ年月がたった今になって、また佐知子のことを思い出したからである。私には、ついに佐知子がよくわからなかった。というより、わたしたちのつきあいは、もう遠い昔になったある夏の、せいぜい数週間のことにすぎなかったのだ。(P10) ここから、二人の娘がまだこの世にいない頃の遠い記憶として語られるのは、一度目の結婚をした当時の悦子が、夫と長崎市の東部の原爆のために焦土と化していた土地に建てられたコンクリート製のアパートで暮らしていたころ、近所の人として出会った佐知子と万里子という親子連れの話です。 佐知子が現われたときの騒ぎを考えると、この家をよく眺めていたのは、わたし一人ではなかったのだ。ある日この家で男が二人仕事をしているのが見えると、あれは市がよこした作業員ではないのかという噂がたって、わたしも何度か、その二人が水溜まりだらけの空地を歩いてゆく姿を見かけた。 そろそろ夏になる頃だった―そのころわたしは妊娠三ヵ月か四ヵ月だった―わたしはその白塗りで傷だらけの大きなアメリカ車が大きく揺れながら、川に向かって空地を走ってゆくのをはじめて見たのだった。もう日が暮れるころで、その家の向こうにしずみかけている夕日があたると、一瞬キラリと車体が光った。(P12) 荒れるままに放置されていた誰も住まない一軒家に母と幼い娘の親子連れが越してきます。新婚で妊娠したばかりの主婦だった悦子の興味がその二人の様子に惹きつけられていきます。時は1950年代の後半、季節は夏の始めで、場所は長崎の市街を外れた爆心地のあたりです。 小説は、彼女がその夏、その母子と知り合いになり、やがて、別れてしまう経緯の記憶をたどりながら、おそらく、自分だけのためにノートに書きつけていった、日記風のお話でした。 戦後復興が始まったばかりの地方都市に暮らしながら、恋人(?)であるアメリカ兵を頼ってこの町、あるいは、日本からの脱出を夢見ている佐知子と、幼い娘万里子という母子の記憶を、20年(?)後、日本から連れてきた娘景子の自殺に遭遇した悦子が、一人暮らしをしている異国の田舎町で書き綴っていきます。 カズオ・イシグロは彼女の行為でなにを描こうとしているのか、訝しく戸惑いながら読みすすめていて、ギョッとする記述に行き当たりました。もちろん、悦子の記憶の記述です。 記憶というのは、たしかに当てにならないものだ。思い出すときの事情しだいで、ひどく彩りが変わってしまうことはめずらしくなくて、わたしが語ってきた思い出の中にも、そういうところがあるにちがいない。たとえば、あの日心にうかんだやりきれないイメージが、果てしなくつづく空白な時間にわたしの心を去来していた無数の白日夢よりもはるかに鮮烈なまったく別のものになったのは、あの日の午後に虫が知らせたせいだと考えたくなる。どう考えても、あれはそれほどのことではなかった。木からぶらさげられていた小さな女の子の悲劇、これはそれまでの連続幼児殺害事件以上に悲惨なもので、近所の人びともショックを忘れられずにいたのだから、あの夏、こういうイメージに悩まされたのはわたし一人のはずはなかった。(P221~P222) 日記の終盤です。佐知子と万里子のことを思い出していた記憶の中に木からぶらさげられていた小さな女の子のイメージが呼び起こされています。前後に、こういう出来事があったという記述はありません。ぼくが詠み損じているのでなければ、このイメージの記述は唐突です。 可能性は二つかなと思いました。一つはその当時そんな事件が実際にあったが、具体的には記さなかった。もう一つは、今現在の(20年後)の意識が記憶に紛れ込んでいるが、本人は気づいていない。いずれにしても謎ですが、悦子に対する読み手としての「疑惑」(笑)は一気に深まりました。 「このひとにはなにかあるな!?」 まあ、そんな感じです。作家が顔を出したと思いました。思い切った生き方をしてきた女性の、自らの人生に対する、家族にも、もちろん他人にも言えない苦悩と、そこからの再出発の契機を描いているという読み方が普通かもしれませんね。 しかし、ぼくが「凄い」と思ったのは、自分の意識そのものが意識を捏造する中に、人間の生の姿を描いているのではないかというところでした。 ぼくがこだわっている記憶の謎以外に、実は悦子が自分自身については何も語っていないというのが、この手記というか、日記の正体なのですが、そのあたりにも、この作品のわからなさという面白さが潜んでいるのではないでしょうか。 ひさびさに読みごたえを感じる作品でした。やっぱりノーベル賞ですね(笑)

2022.07.13

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 魚豊「チ。 第8集」(スピリッツCOMICS)

魚豊「チ。 第8集」(スピリッツCOMICS) 2022年、7月のマンガ便で届きました。魚豊「チ。 第8集」(スピリッツCOMICS)、最終巻です。ヤサイクンも辛抱がいいですね。シマクマ君も、第1巻の、あまりにグロテスクな絵に、まあ、へきえきという感じだったのですが。結局、最終巻の第8巻まで読み終えました(笑)。 コペ転という言葉がありますね。コペルニクス的転回の省略形ですが、モノの見方が180度変わることをいうのですが、この言葉は哲学者のカントが作った言葉だそうです。まあ、どうでもいいことですが。ご存知だったでしょうか? で、コペ転という言葉の主はニコラウス・コペルニクスですね。「天球の回転について」という本で「地動説」を唱えて、当時の西洋キリスト教世界を「コペ転」させた、1473年2月19日生まれで、1543年5月24日、70歳で亡くなったポーランドの人です。 「天球の回転について」という本は、彼の死んだ日に完成したのだそうで、彼自身は「コペ転」した世界の騒ぎ(まあ、それがあったとして)は知らないままあの世に行ったわけですが、実は彼はカトリック教会の司祭だったってご存知でしょうか。ちなみに、イマヌエル・カントは18世紀後半のドイツの哲学者です。 なんだか、つまらないことをうだうだ書いていますが、魚豊の、このマンガ「チ。」の舞台は、コペルニクスが登場する100年ほど前のヨーロッパ世界だったようで、最後の最後までたくさんの人が殺されるマンガでしたが、教会によるとんでもない異端狩り、魔女狩りの時代を描いていたのですね。 地動説という異端学説を巡っての人殺し漫画だったのですが、最後の、この8巻で死んだのは、殺すだけ殺してきた異端審問官ノヴァクと、暗記している「地動説」を本にして一儲けしようと夢を見るドゥラカという、若い女性でした。 この最終巻の前半では、二人の死のシーンが、懇切丁寧に描かれていて、コペルニクスからガリレオにかけて正統化され、正史の道を歩むことになる「地動説」の前史ともいうべき、あれこれ掛けられていて大変だった、「チ」の物語はドゥラカの命とともに終わりました。これが、彼女の最後のシーンです。 で、学説保持者と異端狩りの双方が、マンガの舞台から立ち去り、マンガの最後の舞台には、後にコペルニクスの師匠になるアルベルト・ブルゼフスキという学者の卵が登場し「地球の運動」の正史が始まるところで終わります。 というわけで、魚豊君が描きたかったのが、すべてを頭の中に記憶しながら、その学説を、もう一度紙に戻し、出版して、一儲けしようと夢見ながら、かなわないまま死んでしまったドゥラカの脳の中に消えてしまった「チ」まみれの「チ」の歴史だったことに、ようやく得心したシマクマ君なのですが、なにせ細かいト書きで語られるお話に、目がついていかなくて難渋しまくったのですが、まあ、なんとか最終巻にたどり着いてメデタシ、メデタシでした(笑)。

2022.07.12

コメント(0)

-

週刊 読書案内 李琴峰「生を祝う」(朝日新聞出版)

李琴峰「生を祝う」(朝日新聞出版) 「彼岸花が咲く島」で芥川賞の李琴峰の最新刊「生を祝う」(朝日新聞出版)を読みました。中華民国、台湾生まれの女性で、中国語で育った人ですが、日本語の小説が評価されている作家です。 以前「ポラリスが降り注ぐ夜」(筑摩書房)という、同性愛をテーマにした作品を読みました。不夜城、新宿の街の裏通りで星空を眺めているシーンが印象的な作品でしたが、今回は「生と死」、あるいは「出生」を巡るお話でした。 「生を祝う」という、まあ、立派というか、オメデタイ題名なのですが、さて、内容どうでしょうか。 平成生まれの直木賞!と評判になった朝井リョウというという作家が本書の腰巻にこんなことを書いています。ずっと誰にも話せずにいた思いをこの小説に言い当てられた。驚き動揺し焦り―安心した 読み終えて、朝井リョウが何に「安心した」のかが全くわからない作品でした。 作品は、大流行した疫病後の世界という、まあ、ちょっと思わせぶりな近未来の社会を舞台にしています。その社会は同性婚が認められ、国籍差別もなくなった理想的な社会で当事者の責任制、つまりは今はやりの自己責任ということを絶対的な根拠として、個人の意思、それぞれの自由な生き方、死に方が「法」と「社会制度」によって尊重されている社会という設定です。 で、この作品の社会が合法化した「生死」の自己決定権=個人の意思の尊重ということで、具体的に作家が考えついたことが「安楽死の合法化」と、もう一つが「合意出生制度」という二つの制度でした。 「安楽死の合法化」というのは、まあ自分の人生に見切りをつけた人が「死ぬ」のは自由で、その死を助けるのも合法だという制度だそうで、「合意出生制度」とは、妊婦のおなかにいる胎児に「生まれるか」・「生まれないか」を問いかけ、胎児が拒否を表明した場合は、親が勝手に生むことは犯罪であるという制度ということだそうです。 胎児の意思表明はチョムスキーの生成文法理論の応用で可能になったという、シマクマ君にはかなりインチキで、マンガ的だとしか思えない説明があるのですが、まあ、その点はともかく、この作品の最大の欠陥は図式化だと思いました。 私達の生活は、まあ、年齢とか、収入とか、体力とか、ほぼ、数値化が可能な条件によって支えられていて、たとえばシマクマ君の現在を数値化し「統計的=図式的」結果を根拠に「もう死んだほうがましだ」という結論に達するということが可能であると判断するのは思考の放棄なんじゃないでしょうか。 作品の主人公で、語り手である「私」は、同性婚で暮らしながら、愛し合う二人の遺伝子で人工授精した卵子の母親役を引き受けて妊娠している女性で、受精後9か月だかの胎児から出生拒否の意志表示があり、「合意出生制度」によって中絶を余儀なくされるまでの、生活や心境を語るというのがこの作品の構成なのですが、この告白を読んで朝井リョウは、何に「安心」したのでしょう。シマクマ君には、李琴峰がこの作品で何を言いたいのかわからなかったというのが正直な感想でしたね。「生んでくれと頼んだ覚えはありません。」というのが、ある年齢に達した少年、少女の親に対する憎まれ口の定番ですが、「頼みもしないのにこの世に出てきてしまった」のが人間であって、今、「現在」における「未来」に対する予測で、死を選ぶ可能性はありますが、「未来」を生きた結果、選ぶわけではありません。 まあ、そういうわけで、胎児には「生まれるより死んだほうがましだ」という判断はできないと思うのですが、その判断の不可能性をすっ飛ばして「生を祝う」という、皮肉めかした題をつけて作品を差し出すのは作家の怠慢なんじゃないでしょうか。 作品は、まあ、ディストピア小説としても、かなりキワモノだと思うのですが、今の人間たちなら、こういう社会を作るんじゃないかという意味では、この図式的発想こそが、案外、リアルかもと思ってしまう現実があることは否定できませんね。 いやはや、どうなるのでしょうね、こんなふうに考えこんでいると「死んだほうがましだ」にたどり着くんでしょうかね(笑)。

2022.07.11

コメント(0)

-

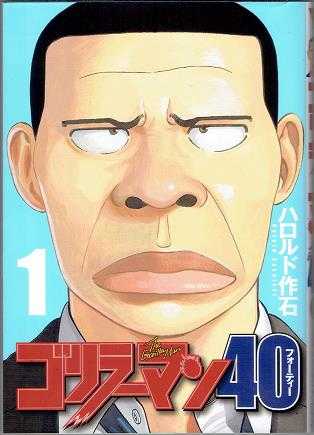

週刊 マンガ便 ハロルド作石「ゴリラーマン40(1)」(講談社ヤンマガKC)

ハロルド作石「ゴリラーマン40(1)」(講談社ヤンマガKC) ヤサイクンの2022年、7月のマンガ便の1冊を見て、思わず声をあげました。「ええー、古いマンガ読み直し?」「いや、新しい。新連載。」「ゴリラーマン知ってるの?」「いや、知らん。」 表紙をよく見ると「ゴリラーマン40」でした。ハロルド作石の90年代の代名詞は「ゴリラーマン」(全19巻)と「ストッパー毒島」(全12巻)の人だと思うのですが、ちょっと内容を捕捉すると、「ゴリラーマン」は、まあ、主人公の顔立ちとか見ていると、とても、その年齢とは思えないのですが、沈黙の不良(?)高校生池戸定治(いけどさだはる)君の無双のヴァイオレンスに目を瞠り、やがて哀しいペーソスが笑える学園マンガ(?)で、「ストッパー毒島」は、シマクマくんは千葉ロッテだと思い込んでいましたが、京浜アスレチックスという架空の球団でムーヴィング・ファストボールを操り、無敵のストッパーへと成長していく金髪の天才プレイヤー毒島 大広(ぶすじま たいこう)君が主人公のプロ野球マンガでした。たしか、我が家にもあったはずなのですが、・・・。 マンガ便のヤサイクンがハロルド作石と出会うのは、1999年から10年近く連載されていた「BECK」(全34巻)だったはずで、ヤサイクンをはじめ、我が家のゆかいな仲間たちが夢中になっていたのを覚えています。 ま、そういうわけで、「ゴリラーマン40」は、純粋に新連載なのですが、ぼくたちの世代にとっては、90年代に高校生だった池戸定治君がアラフィフのおっさんとして再登場したわけで、最近評判ですが、かつて青年将校だったトム・クルーズが、超絶技巧のおっさんパイロットとして再登場した「トップガン・マーベリック」と設定は同じです。 映画が大評判なのと同じで、当時の「ゴリラーマン」を知っている読者には、ひたすら懐かしいのですが、相変わらず男前のトム・クルーズと違って、まあ、こういうお顔立ちなので「笑い」の方向性が強調されるのかと思いきや、独身で沈黙のアラフィフ男池戸定治が、若い奴には負けない活躍をするところなんて、マーベリック大佐と遜色ないわけで、なかなかうれしいのですが、やっぱり、読み終えると少し哀しいですね(笑)。 「ヤングマガジン」誌に連載が始まったのが、今年の2月くらいのようで、当分、続きそうです。雑誌はヤング向けなのでしょうが、中年男の哀しい頑張りは、ちょっと秋風のおっさんたちに受けそうですね(笑)。 ちなみに、まあ、蛇足ですが、1990年代の「ゴリラーマン」と2000年代の「BECK」はそれぞれ講談社漫画賞の作品で、たぶん今読んでも面白いです。

2022.07.10

コメント(0)

-

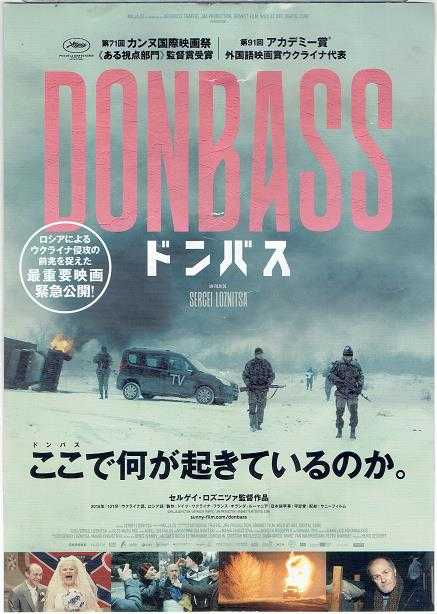

セルゲイ・ロズニツァ「ドンバス」元町映画館no138

セルゲイ・ロズニツァ「ドンバス」元町映画館 神戸では、たしか、昨年の冬でした。元町映画館で公開された「アウステルリッツ」、「粛清裁判」、「国葬」という歴史ドキュメンタリー三部作(?)でシマクマ君を打ちのめしたウクライナのセルゲイ・ロズニツァ監督でしたが、その監督の劇映画「ドンバス」が、同じ元町映画館で、2022年の6月上旬に上映されました。 2018年の映画ですが、「ドンバス」という題名が示すとおり、まさに、今、ロシアによる侵攻作戦によって戦争が繰り広げられているウクライナ南東部、黒海沿岸地方=ドンバス地方を舞台にして描いた映画でした。わかったような書きぶりですが、実は「ドンバス」が地名なのか人名なのか映画を観るまで知りませんでした(笑)。まあ、その程度の予備知識です。 ウクライナという国は、今回の戦争によって、にわかに注目されていますが、2010年代に、反ロシア的な政権が樹立して以来「親ロシア」対「反ロシア」の内戦がたえない国で、今年に入って「親ロシア」的な地域「ドンバス」にドネツク人民共和国(DPR)とルガンスク人民共和国(LPR)という二つの「親ロシア」派の独立国家樹立=ウクライナからの分離という政治情勢の中で、ついにロシアが、ソビエト時代からお得意の軍事介入に踏み切ったというのが、素人シマクマ君の、まあ、床屋政談というところです。 この映画は2018年、現在、今(2022年)から4年前、「ノボロシア」と自称している親ロシア派が軍事的に制圧しているドンバス地方の現場の実態をドキュメントしたという設定で、10本ほどの短編ニュースドキュメントが編集されている趣で、あたかもオムニバス・ドキュメンタリー映画という構成の作品でした。 ロケ・バスというのでしょうか、映画に出演する俳優たちがバスの中で化粧したり、衣装を選んだりしているシーンから始まりました。「何をしているんだろう?」 と思って見ていると、「早く!早く!」とスタッフにうながされて、どうも、ミサイルだか大砲の弾だかが飛んできて、そこらで爆発している街の中を走り始めます。それをカメラが追い、インタビューとかやり始めるのを見ていて、ハッとしました。 戦争の被災者を捏造しているシーン なのです。「やらせ」番組、あるいはフェイク・ニュースの制作風景というわけです。 そこから、無秩序の極みのようなノボロシア(?)軍による検問の風景、自家用車の軍による徴発プロセス、捕虜になったウクライナ兵に対する市民によるリンチ、病院や市議会の腐敗の光景、圧巻はぶっ飛んだ愛国団体の集会としか思えない異様な結婚式でしたが、なんといっても、絶句するのはラストシーンにもう一度映し出されるロケ・バスの俳優たちの運命でした。 彼らは、オムニバス化されているこの作品の様々なシーンに、市民として繰り返し登場し、それぞれ、記憶に残る独特な人物を演じ続けていたのですが、その俳優たちがどうなったか。バスを襲った数人の狙撃兵によって全員射殺されてしまうのです。映画全体がフェイクであったということでしょうか? 2022年、7月の初旬の朝刊には「ロシア軍、ドンバスを制圧か?」 という見出しが躍っていました。映画を観るまでは知らなかったドンバスという地名に、思わずくぎ付けになります。 セルゲイ・ロズニツァのこの映画が作られたのは2018年だそうです。その時から、この3年間、何があったのでしょうか。ロシア政府はウクライナのネオナチ勢力による親ロ派住民たちに対するジェノサイドを軍事介入、侵攻の正当化の根拠の一つにしているようですが、対岸の火事を眺めている無責任な言い方ですが、この映画を観て感じるの「どっちもどっち」 という印象です。 ただ、この作品のすごさは2018年当時の社会情勢中で撮られているにもかかわらず、ただの反ロシア的なプロパガンダ映画ではないのではないかということです。 前記のドキュメンタリー三部作がそうであったように、本質を覆い隠し、あるいは、捏造することで権力を維持しする暴力的な政治形態のインチキを、その社会で統治されている民衆の姿を活写することで暴いていく作品のトーンは共通していて、監督セルゲイ・ロズニツァが描こうとしているとぼくが感じたものは、共通していて、この映画では特にラストシーンがそのことをあらわしていると思いましたが、特定の国家や政治権力に対する思い入れはかけらも感じませんでした。 彼が次に何を撮っているのか知りませんが、ワクワクしますね。それにしても、この作品は2018年・第71回カンヌ国際映画祭で監督賞だそうですが、やっぱり、ただものではなかった監督セルゲイ・ロズニツァに拍手!でした。監督 セルゲイ・ロズニツァ製作 ハイノ・デカート脚本 セルゲイ・ロズニツァ撮影 オレグ・ムトゥ美術 キリル・シュバーロフ衣装 ドロタ・ロケプロ編集ダニエリュス・コカナウスキスキャストタマラ・ヤツェンコボリス・カモルジントルステン・メルテンアルセン・ボセンコイリーナ・プレスニャエワスベトラーナ・コレソワセルゲイ・コレソフセルゲイ・ルスキンリュドミーラ・スモロジナバレリウ・アンドリウツァ2018年・121分。ドイツ・ウクライナ・フランス・オランダ・ルーマニア・ポーランド合作原題「Donbass」2022・06・14-no81・元町映画館no138

2022.07.09

コメント(0)

-

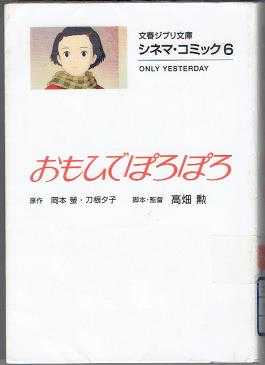

週刊 マンガ便 原作岡本蛍・刀根夕子 監督高畑勲「おもいでぽろぽろ」(文春ジブリ文庫・シネマコミック6)

岡本蛍・刀根夕子「おもいでぽろぽろ」(文春ジブリ文庫・シネマコミック6) 市民図書館の新刊の棚にありましたが2014年の新刊です。高畑勲が1991年に映画化したアニメ映画「おもいでぽろぽろ」の文庫マンガです。 映画の「おもいでぽろぽろ」はテレビで見た覚えがあります。うちの玄関にはナウシカのポスターが飾ってありますがジブリのアニメ映画を映画館で見た記憶はありません。ポスターは同居人の趣味ですが、シマクマ君もジブリのアニメは好きです。 で、文庫の「おもいでぽろぽろ」です。何となく借りてきたのですが、思いのほか面白かったですね。映画でもないし、普段読んでいるマンガでもない味わいでした。 お話は、アニメをご覧になった方はご存知でしょうが、20代の後半くらいの年齢でしょうか、東京でOL暮らしをしているタエ子が山形県の農家に「田舎体験」に行くのですが、一緒に10数年前の、つまりは小学校時代の自分や友達を引き連れていくという思い出語り、「おもいでぽろぽろ」と、新しい出会いの経緯と新しい出発の予感が描かれています。当たり前ですが、映画と同じです。 これが登場人物のページです。映画と一緒に読めば、まあ、解説ブックというわけです。見たことがあるぼくには思い出しブックでした。1966年に小学生ですから1982年には20代の後半です。現在、ご存命であれば還暦を過ぎていらっしゃるわけで、おそらく山形あたりで紅花栽培の農家のオバーチャンとしてお過ごしだろうと読み終えて思いました。 「ああ、同世代だ」と感じたのはこの歌を、たぶん、タエ子が一緒に暮らすことになるトシオが歌うからです。『ドン・ガバチョの未来を信ずる歌』やるぞレッツゴー みておれガバチョ あーやりゃこーなって あーなってこーなるでちょ何が何でもやりぬくでちょ頭のちょといいドンガバチョ ドンドンガバチョでドンガバチョ ホイ♬今日がダメなら明日にしまちょ 明日がダメなら明後日にしまちょ 明後日がダメなら明々後日にしまちょ どこまで行っても明日がある ホイちょいちょいちょーいのドンガバチョ ホイ♬ 歌えますか、ぼくは歌えます。マンガの中では歌詞を覚え間違っていましたが、トシオ君が陽気に歌っていました。 お話の展開上は、なかなか、二人が心を許しあいはじめる、まあ、思わせぶりなシーンなのですが、二人がドン・ガバチョの歌を歌うシーンです。 「ひょっこりひょうたん島」の登場人物たちにのいろんなテーマ・ソングは、伴奏が鳴り始めれば、少なくとも、鼻歌でなら歌えるのが、今、現在の60代に共通の感覚でしょうね。で、その共通感感覚を共有しているとわかると、今でも、いや、今だからでしょうか、うれしいものです。 読んでいて、心に残ったのはこのシーンでした。 転校生の少年あべ君のことをタエ子が思い出しながら、自分自身について考えこんでいくシーンなのですが、今、隣にいるトシオ君との今後の関係についてはともかく、フト浮かんでくる、自分自身の子ども時代や若い頃の小さな記憶から、自分自身の正体について考えをめぐらすことを繰り返しながら、人は年をとっていくとでもいうのでしょうか、70歳になろうかという年齢になっても、たいていの場合、自己否定的な契機として浮かんでくる小さな記憶の描き方が印象に残りました。 こういう場面を数ページ、繰り返して辿り直せるのはマンガのいいところですね。このシリーズ、ちょっとはまりそうです(笑)

2022.07.07

コメント(0)

-

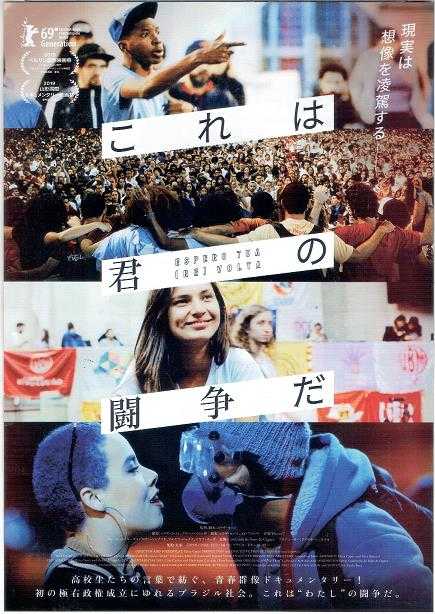

エリザ・カパイ「これは君の闘争だ」元町映画館no137

エリザ・カパイ「これは君の闘争だ」元町映画館 ブラジルの高校生が「市バス(?)料金値上げ」反対闘争に参加したことを契機に、どんどん頑張って、公立高校の統廃合に反対して、通学している学校を占拠するという、まあ、かなり過激な戦いへと進化(?)、深化(?)していく自分たちの姿を記録した映画でした。見たのはエリザ・カバイ監督のドキュメンタリー「これは君の闘争だ」です。 「バス代値上げは困る。」というところから始まった行動が、参加した高校生の思想を深化させ、行動をより組織的、計画的に激化させていく過程が、実に、心地よい映画でした。 客はたった三人の、ちょっと寂しい映画館でしたが、久しぶりに「造反有理」なんていう、今となっては、ちょっと危ない言葉を思い出したりして、「イギナーシ!」とか、声に出しそうな、久しぶりの高揚感を感じながらで見ていた前半でした。 目の前の現実にカチン!ときて、行動し始めた若い人にとって、彼らを子ども扱いして、たとえば、ぼくのようなジジイが、考えが浅いとかなんとか、おためごかしに忠告したり、叱りつけてくるわけですが、そういう輩はすべて「旧体制」・「保守主義者」なわけですから、反抗は正しい。まあ、そんな気分まずあるのですが、一方で、「この戦いは、永遠に勝てないんだよな。」という、絶望的な詠嘆というか、諦めというかを感じないわけにはいかない年齢でもあるわけで、前半の高ぶりは消えて「結局、どう負けるのだろう?」という、実にジジくさい目で見た後半でした(笑)。 バス代の頃は、子ども扱いの猫なで声で相手していた警官隊も、やがて、彼らを大人扱いしはじめ、容赦ない暴力を振るい始めますし、反抗する子供に困惑していた大人たちは、なんと、ファシストと呼ぶのがふさわしい人物を大統領を選んで事態の収拾を図ります。 貧困や格差がクローズアップされた社会での「大人たち」のやることのたちの悪さは、なんだか、全世界的に共通しているようです。 結果的に、彼らに出来たのは事実の記録としてこの映画を残すことだったようです。ブラジルは、今年2022年が大統領選挙の年だそうですが、若い彼らが、今度はどんな行動をするのか、ちょっと、期待してしまいますね。 というわけで、堂々と頑張って闘った高校生たちに拍手!でした。監督 エリザ・カパイ製作 アリアナ・ジェネスカ脚本 エリザ・カパイ撮影 エリザ・カパイ ブルーノ・ミランダ編集 エリザ・カパイ ユリ・アマラウ音楽 Decio 7ナレーション ルーカス・“コカ”・ペンチアド マルセラ・ジェズス ナヤラ・スーザ2019年・93分・ブラジル原題「Espero tua (Re)volta」2022・07・05-no89・元町映画館no137

2022.07.06

コメント(0)

-

原一男「水俣曼荼羅」元町映画館no180

原一男「水俣曼荼羅」元町映画館 待ちに待っていた原一雄監督の新作「水俣曼荼羅」を見ました。世間ずれしているぼくは、連日満員を恐れていたのですが、普通の月曜日の午後、上映がはじまった元町映画館は、いつもと同じのんびりした雰囲気の十人余りの観客が座っているだけで、拍子抜けしてしまいました。ジョニー・デップの「MINAMATA」に、思いのほかたくさんの人が集まっていたことで、何か勘違いしていたようです。 ボクにとって、原一雄は「さようならCP」(1972)、「極私的エロス・恋歌1974」(1974)、「ゆきゆきて、神軍」(1987)の映画監督です。 特に学生時代に自主上映会で見た最初の二つの映画は、当時、二十歳だったぼく自身の生き方や考え方を卓袱台返しのようにひっくり返した作品で、その影響は40年以上たった今でも、まあ、日々の生活の上での考え方はともかく、少なくともドキュメンタリー映画を観る時の物差しとして残っています。 その原一雄が、2004年から20年かけて水俣を撮ったというのです。これを見逃すわけにはいかないという思いで映画館にやってきました。 映画は「第1部 病像論を糾す」、「第2部 時の堆積」、「第3部 悶え神」の3部構成で、それぞれのあいだに休憩時間を挟んだ、ほぼ6時間の上映でした。 第1部で印象的だったのは患者認定制度の基準とされてきた「末梢神経説」を否定し、新たに「中枢神経説」を証明した熊大医学部・浴野教授の、あっけらかんとした孤立無援の爽やかです。 第2部では小児性水俣病患者・生駒さん夫婦の痛快無比で、やがて哀しい「人間」としての正直さです。 第3部では、少女のままおばあさんになってしまった胎児性水俣病患者・坂本しのぶさんの明るさと、彼女の人恋しさを聞きただす原一雄監督の度胸と根性です。加えて、ひょっとしてと思っていたら、登場した石牟礼道子さんのよれよれの暮らしの姿と次の言葉でした。悶え神、悶えて加勢する。自分は何もできないからせめて水俣の人々と嘆き、悲しみを共にしよう。 実は、この言葉、彼女の著書の中でも出会うことのできる言葉で、第3部の題名を見て「ひょっとして彼女が出るのか!?」と思った理由なのですが、パーキンソン病の症状のまま、原一雄監督の「最近、許すということをおっしゃっていると聞いたのですが?」という、なんとも単刀直入な問いに対して、この言葉を語る姿に目を瞠りました。上記の引用はポスターからそのまま引用したものですが、映画の中で彼女が使うのは「加勢する」とという言葉を使っていたと思いますが、四方田犬彦がこの映画のホームページで使っていた「幽体」という言葉のままの姿の石牟礼道子の口から、その言葉が出た時には、さすがに涙がこぼれました。 この映画は監督である原一雄のカメラがとらえる世界に対する立ち位置というのか、構えというのか、それは彼の以前の作品でもそうなのですが、見ていてドキドキする位置にカメラが来て、聞こえてきて「えー??」とたじろぐような問いかけを口にしながらカメラが相手を映しとるのです。それを見ながらため息が出そうな「面白さ」を実感するという連続なのですが、まあ、うまく言えません。 ただ、この作品は、いろいろ見て来た水俣ドキュメンタリーの中で「面白い」という感想を素直に口にしていい初めての映画だと思いました。 この面白さのことがうまく言えないなあと思って映画のホームページを見ていると監督の「コメント」という文章の中にこんな一節を見つけました。 私は、ドキュメンタリーを作ることの本義とは、「人間の感情を描くものである」と信じている。感情とは、喜怒哀楽、愛と憎しみであるが、感情を描くことで、それらの感情の中に私たちの自由を抑圧している体制のもつ非人間性や、権力側の非情さが露わになってくる。この作品において、私は極力、水俣病の患者である人たちや、その水俣病の解決のために戦っている人たちの感情のディティールを描くことに努めた。私自身が白黒をつけるという態度は極力避けたつもりだが、時に私が怒りをあらわにしたことがあるが、それは、まあ、愛嬌と思っていただきたい。 面白さの理由は、どうもこの辺りにあったようです。事件や歴史ではなく、人間そのものが映っていたのです。人間の喜びや悲しみ、ためらいや怒り、それは被害者の人たちだけではない、支援者、撮影者、そして、あろうことか権力の側の人々の姿も「人間」そのものの姿として、カメラは辛抱強く映し出しているのです。「水俣曼荼羅」とは、実にうまい題をつけたものです。それが地獄図であったとしても、地獄の木っ端役人たちが、まあ、腹立たしくも悲しいのですが、同じ人間としてリアルでなければ地獄のリアルは描けないのです。 スター扱いするのも何ですが、環境大臣として登場する小池某という女性政治家の空虚ぶりをくっきりと映しとっているシーンがありました。そこでは、彼女が、ほかの登場人物たちや映画を見ているぼくのような並みの「人間」ではないことを如実に映していて、そういう「人間」が、相も変わらずご活躍(?)のニッポンの現在が、ディストピアであることを確信させる、記憶に残る「面白い」シーンでした。 映像に登場する被害者や支援者の皆さんには、もちろん拍手!なのですが、おそらく代表作の一つになるに違いない作品を、またしても撮った原一雄監督に拍手!です。 いやー。スゴイです。大した事件が起こるわけではないのですが時間を忘れます。監督 原一男構成 秦岳志整音 小川武編集 秦岳志2020年・372分・日本2022・06・27-no86・元町映画館no180追記2022・07・05映画の公式ホームページはこちらです。監督の文章はこちらで読めますが、赤い地に白字という読みにくさなので、ここにコピーして貼りました。コメントまだ、取材・撮影のために水俣に通っていたときのことだが、ある日、街角で「水俣病公式確認60周年記念」という行事のポスターを見て、私は唖然とした。この行事は、もちろん行政が主催するものだ。今日に至るまで、水俣病の問題は決して解決していない。つまり、このポスターの意味は、行政には、解決する能力がない、あるいは解決する意思がない、ということを意味している。その行政が、何か、ご大層に、記念行事をするなんて変ではないか。変であることに気付かないところが、まさに正真正銘、“いびつ”で変なのであるが。 では、なぜ、そのような“いびつさ”が生じたのか? 結果としては、私(たち)は、15年かけて,その“いびつさ”を生むニッポン国と、水俣の風土を描くことになった。私は、ドキュメンタリーを作ることの本義とは、「人間の感情を描くものである」と信じている。感情とは、喜怒哀楽、愛と憎しみであるが、感情を描くことで、それらの感情の中に私たちの自由を抑圧している体制のもつ非人間性や、権力側の非情さが露わになってくる。この作品において、私は極力、水俣病の患者である人たちや、その水俣病の解決のために戦っている人たちの感情のディティールを描くことに努めた。私自身が白黒をつけるという態度は極力避けたつもりだが、時に私が怒りをあらわにしたことがあるが、それは、まあ、愛嬌と思っていただきたい。この作品で、何が困難だったかといえば、撮られる側の人たちが、必ずしも撮影することに全面的に協力して頂いたわけではないことだ。それは、マスコミに対する不信感が根強くあると思う。映画作りはマスコミの中には入らないと思っているが、取材される側は、そんなことはどうでも良いことだ。とは言え、撮られる側の人が心を開いてくれないと、訴求力のある映像は撮れない。撮る側は、撮られる側の人たちに心を開いて欲しい、といつも願っているが、撮られる側の人たちは、行政が真っ当に解決しようという姿勢がないが故に、水俣病問題の労苦と重圧に、日々の暮らしの中で戦わざるを得ないので、カメラを受け入れる余裕がない。苦しいからこそ、その実態を率直に語って欲しい、晒して欲しい、というのは撮る側の理屈だ。完成作品は、6時間を超える超長尺になった。が、作品の中に入れたかったが、追求不足ゆえに割愛せざるを得ないエピソードがたくさんある。かろうじてシーンとして成立したものより、泣く泣く割愛したシーンの方が多いくらいなのだ。だが私たちは撮れた映像でしか構成の立てようがない。その撮れた映像だが、完成を待たずにあの世に旅立たれた人も、多い。ともあれ、水俣病問題が意味するものは何か?水俣病は、メチル水銀中毒である、と言われている。その水銀が、クジラやマグロの体内に取り込まれて今や地球全体を覆っているのだ。日本の小さな地方都市で発生した水俣病が、今や全世界の人間にとっての大きな問題になっている ― そのことの大きさを、強く強く訴えたいと思っています。

2022.07.05

コメント(0)

-

春本雄二郎「由宇子の天秤」シネ・リーブル神戸no158

春本雄二郎「由宇子の天秤」シネ・リーブル神戸 見終えてから半年以上たちます。見た映画は評判だった「由宇子の天秤」、監督は神戸の出身らしい春本雄二郎です。もう、忘れているようなものですが、とりあえず覚書として書き留めておくつもりで書いています。 とても好評なレビューがたくさんあります。テレビとか新聞とかのマスメディアのニュースの正体を暴いて、私たちが何にあおられて「モラル」そのものを失っているのか。事実を報道するはずの「ニュース」がいつのまにか商品としての「ニュース」へと作り替えられていく現代社会を活写した作品とでもいう評価です。 手持ちカメラによって主人公を追うという方法が、現実に生きる我々の全体性喪失の現実をリアルに再現して見せているという、映画製作の方法論上でも高く評価されているようです。 特に異論はありません。が、見終えたぼくは、それほど感心した作品ではありませんでした。 題名に「天秤」というカギ言葉をいれることで、次々と起こる出来事に対して、主人公である由宇子というドキュメンタリィー映像作家の「モラル」の相対性を浮き上がらせていきます。 が、彼女が追っていた女子高校生と男性教員の顛末に重ねるように、塾生である女子高生と父親との関係が描かれるあたりから「なんだかなあ」という気分が浮かんできて醒めてしまいました。 由宇子は自分の作品の商品価値のために、父親と共犯関係になりますが、女子高生の事故によってすべてが暴露され、高校生の父親に殴られて映画は終わります。殴った父親も、まあ、これは勝手な憶測ですが、DVの当事者であり、娘の売春癖の原因の一人であることをにおわせています。 事故で意識を失っているらしい女子高生はどうなったのでしょう?そう思った瞬間、由宇子の正義感やモラルが相対的なものに過ぎないことの以前に、春本雄二郎という監督もまた「天秤」を操って映画を撮っているのだろうかという疑問が浮かびました。 マイケル・サンデルという経済学者が「正義」を天秤に載せて世間をたじろがせたことがありました。あれから10年たちました。その時に感じたのは、話の設定の面白さはともかく、はたして正義は天秤に乗るのかどうかという疑問でしたが、今回の映画で感じた疑問とよく似ていると思いました。 リスク・マネージメントという流行りの考え方があります。どうすればリスクを最小限に抑えられるかという発想でマニュアル化された現実対処法です。あらゆる現場で重宝されているようですが、この考え方の弱さは、マネージメントしたはずのリスクが現実に起こったときの、ダメージ・ケアの不確かさではないでしょうか。要するに、現実に起こったときに我々を支えるはずのものが考えられていないのではないかという疑問をぼくは捨てることができないということです。 この映画は「正義」が受けたダメージについて、何の解決も方向性も示していません。それが現実的リアルだと言ってしまえばそれまでですが、実際にダメージを受けながら、結局、リスクマネージメントの発想から抜けきらない主人公の描き方は納得がいきませんでした。そこに、いかにも社会派めかしたこの監督の思想、あるいは社会観の薄っぺらさが露出しているという気がしました。 サンデルの正義論の反論できない不愉快さとどこか似ていますが、主人公といい、その父親といい、女子高校生の父親といい、描き方にどこか「上から目線」を感じたことが、たぶん、ぼくの不愉快の理由だと思います。 まあ、思い込みの感想なのですが、政治家の狙撃事件に騒いでいる世相をうかがいながら、メディアやニュース報道者のモラルについて、自分なりの思いこみを整理したくて書きました。監督 春本雄二郎脚本 春本雄二郎撮影:野口健司照明:根本伸一録音・整音:小黒健太郎美術:相馬直樹装飾:中島明日香小道具:福田弥生衣裳:星野和美ヘアメイク:原田ゆかりキャスト瀧内公美(木下由宇子)光石研(木下政志:由宇子の父)河合優実(小畑萌:高校生)梅田誠弘(小畑哲也:萌の父)松浦祐也(長谷部)和田光沙(志帆)池田良(医師)2020年・152分・G・日本2021・10・25・no99・シネ・リーブル神戸no158

2022.07.04

コメント(0)

-

週刊 読書案内「私が出会った一冊 夏目漱石『硝子戸の中』」「吉本隆明全集28 1994―1997」(晶文社)

「私が出会った一冊 夏目漱石『硝子戸の中』」 「吉本隆明全集28 1994―1997」(晶文社) 全部で30数巻ある吉本隆明の全集(晶文社版)の一冊、第28巻です。市民図書館の新刊の棚に並んでいたので借りてきました。1994年から1997年に書かれた文章が載っている巻です。吉本隆明も、2012年に亡くなって10年たちました。先日、若いお友達と話していると「吉本とか、文章が難しいですよね。」とおっしゃっるのを聞いていて、「ああ、そういうもんか。」と思いました。 ボクにとっては、高校時代にその詩と評論に出会った人で、「自立」とか「擬制」とか「模写」とか、とにかく二文字熟語の人で、情況への発言とかの悪口・雑言の凄まじさが痛快で面白くて読み始めましたが、その当時は、詩人で批評家の谷川雁とか、作家の埴谷雄高というような人の文章は、まあ、そういう言葉遣いの文章でしたから、あまり気にしたことがなかったので、「難しい」という言い方にちょっとたじろぎました。 で、借りてきた「吉本隆明全集28」をパラパラやっていて「これならどうですか?」という文章を見つけました。1997年の山梨日日新聞に掲載されたエッセイだそうで、この全集が初めての収録のようです。本来なら夏目漱石の「読書案内」に恰好の文章だと思うのですが、穏やかで、素朴な方の吉本隆明らしさ滲んでいる、なかなかいい文章だと思います。私が出会った一冊 夏目漱石「硝子戸の中」 おなじクラスの仲よしと、いつものようにふざけあっているうちに、お前は赤シャツだとはやしたてられた。赤シャツって何だというと、夏目漱石の「坊っちゃん」のなかに出てくるんだという。スポーツ好きのそのクラスメートが小説を読んでいることも意外だったが、自分がからかわれても、何のことかわからないこともショックだった。 早速、日曜日になると、本を買うからと、父親からお金をもらって、神田の本屋街に出かけた。道がよくわからないので、新佃島の家から渡しを渡り、真っすぐ有楽町まで歩き、省電の線路沿いに神田へ出て、本屋街をたずねていったと記憶している。 文庫本の棚が道路から見える本屋さんにいきなり入ると、やみくもに漱石の「坊っちゃん」を探した。見つからず、たまたま並んでいた「硝子戸の中」という背文字の星ひとつの薄い文庫本を買って早々に引きあげた。短文の随筆集みたいなものだったが、印象がつよく、また暗く重たい感じだった。 なぜそう感じたか解剖できたわけではなかったが、この本の最初の印象がいまでも無修正のまま、わたしの漱石についての固定したイメージになっている。とりあえず「坊っちゃん」も、登場人物の嫌みな赤シャツも、すっとんでしまったが、漱石という文学者の暗さや重さと釣り合った文章の力強さは、今まで読んだどんな文章とも異質なものだった。こんなふうに歯切れよく、悪びれずに自分が日常出会った記憶を書き記す世界があるのだと、はじめて知った。ちょうど十代の半ばごろだったが、わたしが文学書にのめり込んでゆくきっかけになったはじめての本が、この「硝子戸の中」だった。偶然手にした本だったが、後年になって何度も、あのとき「坊っちゃん」に出会えないで「硝子戸の中」に出会えたことは幸運だったと思い返した。(P248~P249) いかがでしょうか。文中の新佃島というのは月島の東の端の方でしょうね。省電は、省線電車、今のJRの山手線のことでしょうか。よく知らない土地なので、吉本少年がどの程度の距離を歩いて夏目漱石と巡り合ったのか、ぼくには定かではありません。彼は1924年、大正13年の生まれですから昭和10年代の東京です。 「硝子戸の中」をポケットに入れた少年は、来た道を神田から東京駅、有楽町あたりまで歩いたのでしょうかね。隅田川の方へよれて行けば別のルートで佃の渡し場あたりに出られると思うのですが。少年はどこを歩いたのでしょうねえ。

2022.07.03

コメント(2)

-

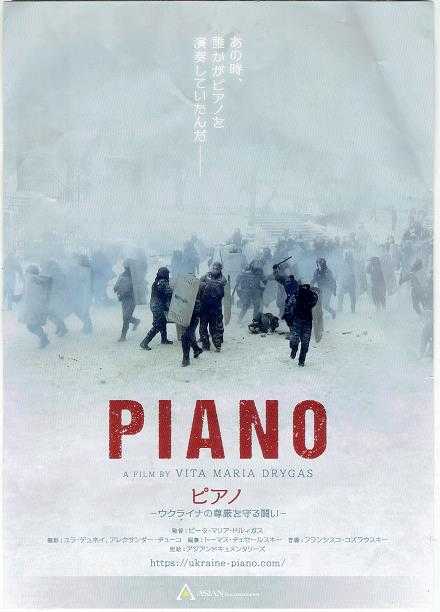

ビータ・マリア・ドルィガス「PIANO ウクライナの尊厳を守る闘い」元町映画館

ビータ・マリア・ドルィガス「PIANO ウクライナの尊厳nを守る闘い」元町映画館 最近、街角ピアノというのでしょうか、公共の建物の広場とか駅のコンコースのはずれとかにピアノが置いてあって、誰かが弾いているという光景に出くわすことがあって、ちょっと嬉しいのですが、この映画では革命が進行しているど真ん中で、ショパンの「革命」が響いていました。 見たのはビータ・マリア・ドルィガス監督の「PIANO ウクライナの尊厳を守る闘い」でした。40分の短いフィルムでしたが、内容は納得です。 敷石を掘り返し、たたき割ったコンクリート・ブロックの破片を投石用の小石に「生産」しているシーンで映画は始まりました。 覆面姿で工事現場用のヘルメットをかぶり、投石用の石ころで武装(?)した市民と盾と警棒を構え、整然と隊列を組んだ風防付きヘルメット姿の警官隊が広場で対峙しています。 そんな中、バリケード用に持ち出されたピアノに気づいた一人の女性が、周囲の男たちを説得し、そのピアノを救い出し、バリケードの上に担ぎ上げ、その場で演奏を始めます。女性は音楽学校でピアノを学ぶ学生のようですが、彼女がバリケードの上で弾いた曲はショパンでした。 2014年2月にウクライナで起こった「ユーロ・マイダン革命」、当時の親ロシア派ヤヌコービッチ政権に反対した市民たちが軍や警察と衝突し、多くの死傷者を出しながら政権を倒した事件をそう呼ぶのだそうですが、その騒乱の最中、この映画に登場するピアノはショパンの「革命」を、ベートーベンの「歓びの歌」を、そして、ウクライナの「国歌」を奏でます。 1台のピアノが救い出され、何人もの演奏者によって演奏され、その演奏に市民たちが声を合わせて歌うシーンが映し出されます。一方で、演奏を妨害するためでしょうか、ロシア製らしいポップミュージックが広場の拡声器から大音量で流れ始めます。 次のシーンでは武装した警官がバリケードに襲いかかり、容赦なく振るわれる暴力と地べたを転げまわる市民の姿が映し出されていきます。 やがて、軍によって制圧され、静けさを取り戻した広場には、あのピアノが雨ざらしにされて残されていました。で、そこにやって来たのはあの女子学生でした。彼女は、今度はピアノ職人らしきオジサンを連れてきて修繕し始めます。ピアノは息を吹き返しますが、試し弾きした彼女の演奏は、駐屯している軍人から「うるさい」と𠮟られてしまいます。 やがて、居る場所を失ったピアノがトラックに乗せられて田舎道を去っていくシーンで映画は終わりました。広場を制圧したのが、親ロシア派なのか、反ロシア派なのか、ぼくにはわかりませんでした。 昨年だったでしょうかスペイン市民戦争で「ワルシャワ労働歌」が歌われる「ジョゼップ 戦場の画家」というアニメーション映画を見て、こころ騒ぎましたが、この映画では、2014年のウクライナで市民に対して武装したエセ「民主主義」権力との戦いでショパンやベートーベンが革命歌として広場に響き渡った様子 がドキュメントされていて衝撃的でした。 この現場を撮った監督、ビータ・マリア・ドルィガスに拍手!です。それから、広場のピアノを二度にわたって生き返らせた女子学生、アントネッタ・ミッシェンコさんに拍手!でした。 国旗の色に青く塗られたオンボロ・ピアノがどうなっていくのか、ワクワクして見入りながら、フト、市民的な自由の希求の可能性が、ニッポンのショボイ街角ピアノにだってあるんじゃないかと思いました。 「ウクライナの尊厳を守る闘い」と副題にある通り、ソ連解体とともに独立したウクライナという国家のここ10年の歩み、現在のロシアの侵攻の背景的な政治情勢や社会情勢を伝える歴史的ドキュメンタリーとして見るべき映画だと思いますが、一方で、まあ、牽強付会かもしれませんが、自由を求める表現としての芸術、とりわけ音楽の力にあらためて驚きました。監督 ビータ・マリア・ドルィガス撮影 ユラ・デュネイ アレクサンダー・チューコ編集 トーマス・チェセールスキー2015年・41分・ポーランド原題「Piano」2022・06・29-no87・元町映画館no136

2022.07.02

コメント(0)

-

チェン・カイコー陳凱歌「さらば、わが愛 覇王別姫」(1)Cinema Kobe no8

チェン・カイコー陳凱歌「さらば、わが愛 覇王別姫」(1)Cinema Kobe 歌舞伎も浄瑠璃もちゃんと見たことがありません。中国の古典劇京劇も、たった一度だけ、北京だったかの劇場なのかレストランなのかよく分からない会場で見たことがありますが、演目なんて全く覚えていません。 その京劇のスター役者二人を主人公にした中国映画を観ました。チェン・カイコー陳凱歌監督の「さらば、わが愛 覇王別姫」です。1993年の中国映画で、翌年、1994年のカンヌ国際映画祭でパルム・ドールに輝いた作品だそうです。 映画が始まって、しばらくして、覇王別姫という題名が、史記、項羽本紀中の四面楚歌を元ネタにした楚の英雄項羽、だから覇王、と愛妾虞美人の別れを描いた、京劇の、いわば十八番の一つであることに、ようやく気づきました。 大きな劇場のうすボンヤリとした舞台の上に、二人の人間が歩み寄って立ち、舞台の奥からアナウンスの声が聞こえて、二人が名のある役者であることが伝えられ、舞台の照明が灯されます。覇王と虞美人の異形の装束がクローズアップされて映画が始まりました。 シーンは一転し、街角で芸を見せ、投げ銭を求める京劇一座と、それを興味深げに見つめる子ども抱いた女性が映し出されます。女は遊女で、子どもは片方の手に指が六本ある私生児でした。 女性が子供の余分の指を包丁で切り落とし、街角で芸を売る京劇の一座に捨てるように置き去りにして、去るまでの、始まりのシーンで鷲づかみでした(笑)。 捨てられた少年(少女だとばかり思うほどかわいらしい)小豆子が、虐待まがいのというより、ただの虐待ですが、打たれ、殴られるという、折檻の繰り返しの中で鍛えられている一座で訓練されている少年たちの仲間に入り、頭突きの芸で拍手をとる、なかなか男らしい少年小石頭を兄と慕いはじめます。 まあ、こんなふうに語り始めるときりがありません。有名な映画です。ぼくが初めて見るだけで皆さんご存知でしょう。 小石頭と小豆子という二人の少年が、やがて、段小楼(チャン・フォンイー張豊毅)と程蝶衣(レスリー・チャン張國榮)と名乗る人気コンビ役者に成長し、1930年代から1980年代までの、まさに激動の中国現代史の50年を、古めかしい伝統芸能、京劇の舞台で覇王と虞美人を演じるスターとして歩む姿を、演目くともども、悲劇の主人公として描いていました。 誰も客のいない舞台の中央で、虞美人(程蝶衣)が覇王(段小楼)の腰の名刀に手をかけ自らの首をはねようとする最後のシーンで、小豆子が一座を脱走し役者になることに目覚めたあの日に、ともに脱走しながら、仲間の折檻の責任をとって自ら命を絶った小癩子の姿のシーンや、段小楼ドァン・シャオロウを愛しながら、文化大革命の最中、紅衛兵の追及の中で程蝶衣と段小楼に裏切られ、同じく命を絶った菊仙ジューシェン(コン・リー鞏俐)の姿のシーンが頭に浮かんできました。この作品で、悲劇を生きていたのは、主人公の二人だけではないのです。 人間の「愛」や「夢」の、その奥にある、限りなくイノセントでナイーブな心の美しさと哀れさを重層的に描いた傑作だと思いました。 まずは、小豆子、小石頭、小癩子を演じた少年たちに拍手!。 お次は、史記に書き残こされた歴史悲劇を、京劇という芸能の世界と激動の現代史に重ね合わせ、見事に立体化して見せた! 監督チェン・カイコー陳凱歌に拍手!。 そして、レスリー・チャン、チャン・フォンイー、コン・リーという、まあ、三人の主役たちの中ではチャン・フォンイーという役者さんがいいなと思いましたが、三人とも拍手!ですね。 いやー、見事なものですね。172分、堪能しました(笑)。監督 チェン・カイコー陳凱歌原作 リー・ピクワー李 碧華脚本 チェン・カイコー リー・ピクワー撮影 クー・チャンウェイ音楽 チャオ・チーピンキャストレスリー・チャン張國榮(程蝶衣チェン・ディエイー)チャン・フォンイー張豊毅(段小楼ドァン・シャオロウ)コン・リー鞏俐(菊仙ジューシェン)フェイ・カンチー・イートンマー・ミンウェイイン・チーフェイ・ヤンチャオ・ハイロン1993年第46回カンヌ国際映画祭パルム・ドール1993年・172分・中国・香港・台湾合作原題「覇王別姫」「 Farewell My Concubine」日本初公開1994年2月11日2022・06・29・no88・Cinema Kobe no8

2022.07.01

コメント(0)

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

-

- 今日どんな本をよみましたか?

- 「ケルン市警オド (7)」 青池 保…

- (2025-11-15 17:35:32)

-

-

-

- この秋読んだイチオシ本・漫画

- MIX 24巻

- (2025-11-13 21:21:41)

-

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

- 過去への思いと現在を生きる意義

- (2025-11-13 12:41:44)

-