2022年04月の記事

全37件 (37件中 1-37件目)

1

-

週刊「ジージの絵本」 谷川俊太郎・松本大洋「かないくん」(ほぼにちの絵本)

谷川俊太郎 作・松本大洋 絵「かないくん」(ほぼにちの絵本) 谷川俊太郎の「詩」的な散文があって、松本大洋の静かな絵があります。ちょっとページをめくって中をお見せしたい誘惑にかられるのですが、やめておきます(笑)。 この絵本には、まあ、販売促進のための腰巻がついていて、そこにもちょっと内容にふれる言葉が大きな字で書いてあります。それも表紙の写真を撮るときに外しました。でも、まあこれはいいでしょう。谷川俊太郎が、一夜で綴り、松本大洋が、二年かけて描いた。 「かないくん」という題の絵本ですが、この表紙の少年が誰で、彼が見つめているのはなになのか。それは、それぞれの方が、この絵本を開いて、自分なりに確認していただくのが一番いいんじゃないでしょうか。 ところで、この写真は、この絵本についていた「副読本」の表紙です。絵本の表紙の少年と、同じ人物の正面からのポートレイトのようですが、ぼくは絵本の表紙の方の顔が好きです。 「副読本」なんていうやりかたが、いかにも糸井重里らしいというか、ちょっと小癪な気もするのですが、その中に、この絵本について、糸井重里、谷川俊太郎、松本大洋の「あとがき」のような文章が載っています。 入り口〈死んだら死んだで生きてゆくさ〉というの、私の好きな草野心平さんの詩の一節ですが、私はいつの間にか、死を新たな世界への入り口というふうに考えるようになっています。 これは谷川俊太郎の「あとがき(?)」の最後の一節です。 それから、こっちが、松本大洋のイラストと「あとがき(?)」です。 このページの文字のところを写すとこう書いてあります。〈死〉のことをかんがえると すこし寂しい気持ちになる でもときどきは〈死〉のことを 考えておきたいとも思う谷川さんの文章はとてもやさしく絵を描いていて 嬉しかったです。松本大洋 絵本について思うことは、ただ一つ。「松本大洋の絵がすばらしい」ということです。ぼくは2014年に出版されたこの絵本で、初めて、松本大洋という漫画家の名前を知りましたが、最近「ルーヴルの猫」というマンガで再会しました。 で、大慌てで、この絵本の案内をしているというわけです。「ルーヴルの猫」の案内ものぞいてくださいね。今回は、絵本の話なのに、いかにも大人向けですが、あしからず(笑)ということで。じゃあ、また。追記2023・02・17 松本大洋さんのお仕事を、ゴソゴソ探していて、思い出しました。で、ちょっと修繕しました。

2022.04.30

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年4月22日「海神社の藤!高くて目が届かない!」垂水駅あたり

「海神社の藤!高くて目が届かない!」徘徊日記2022年4月22日垂水駅あたり JR垂水駅のプラットホームでぼんやり海の方を見ていると(ははは、実は見えませんが)、薄紫の雲のようなものが、海神社の木立の上の方に見えました。 海神社は駅のすぐ南にあって、こんな看板(?)が駅から見えます。で、そこに見えるのはこんな姿です。 お社は南、海の方を向いていますから、こちらからは後ろ姿です。タダの緑の木立の中のお社です。でも、紫の雲が気になりますよね。で、ちょっと駅から裏のほうに歩いてみるとこんな景色です。 木立の上に、紫の花房ですが、近寄って何とかすることが出来ません。 数メートル頭上の枝に、藤の蔓は這い登っているらしくて、そこで満開の花房というわけです。ちょっと境内に入ってみました。 赤い鳥居は、もちろん本殿ではありません。お稲荷さんですが、その上に覆いかぶさるようにして藤の花が咲いていました。 近寄って、アップしたいのですが、思うようにいきません。結局、境内からでも、ただ、見上げることができるばかりでした。 こういう時でしょうねえ、性能のいい一眼レフとかのカメラが欲しくなるのは(なりませんが(笑))。 まあ、それにしても立派な藤でした。全く気付かなかったのですが、ボンヤリ歩きをしていても、発見ということはあるものですね。ちょっと「フフフ。」でした。ボタン押してね!

2022.04.29

コメント(0)

-

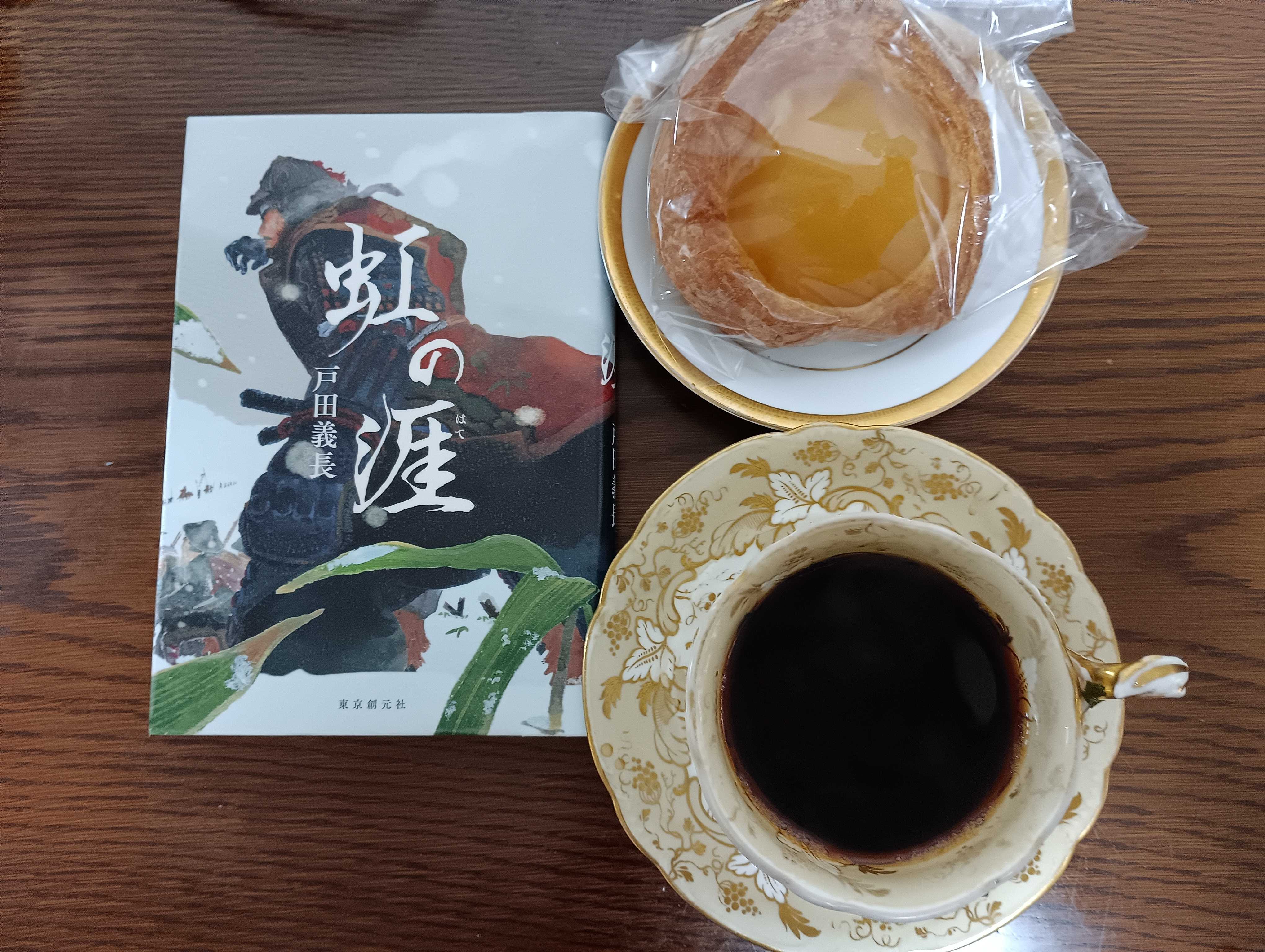

週刊 読書案内 小沢實「名句の所以」(毎日新聞出版)

小沢實「名句の所以」(毎日新聞出版) どこで、この方のお名前を知ったのか全く分からないのが、最近のシマクマ君の生活の実態を如実にわからせてくれる気がして、ちょっと不安なのですが、ともかくも、図書館で予約して借り出して読んでいます。 俳句の方らしいのですが、この方の句を唯の一つも存じ上げないわけで、この本が初対面です。「俳句αあるふぁあ」という毎日新聞社が出している季刊俳句総合雑誌というものがあるそうで、そこに連載されていた「新 秀句鑑賞」というエッセイ(?)が本になったようです。小沢實「名句の所以」(毎日新聞出版)です。 「新年」にはじまって「春」、「夏」、「秋」、「冬」、「無季」と、歳時記とかの並びで、ほぼ300ページです。1ページに一人、話題になっている「名句」が1句と、同一作者の参考句が1句、計2句載っていていますから300人で600句載っていますが、文章のなかにも、場合によっては数句出てきますから、1000句近い俳句が載っていることになります。 ページの隅に作句者の生年月日、没年(生きている人にはない、もちろん)、師匠、結社などが記されています。 こう書くと、辞書みたいなものということになりますが、たぶん、400字の原稿用紙一枚の観賞文は丁寧で、何よりも、読者がシロウトだという気づかいが感じられて読みやすいので、辞書のそっけなさはありません。 墓掴み洗い了りぬ山椒喰 石田あき子 ようやく墓をつかんで洗い終わった。いい声で山椒喰が鳴いている。 墓参の際の墓掃除の動作をていねいに描いている。あき子の夫は波郷である。橋本榮治は、掲出句と「霜の墓抱き起されしとき観たり 波郷」とが遠く響き合っていると指摘するが、そのとおりだろう。また、「掴み」と言えば、「西日中電車のどこか掴みて居り 波郷」が反射的に思い出される。この動詞によって、墓を頼りに生きている思いも感じられる。意識しているか、無意識かわからないが、夫の句に由来するのだろう。 「山椒喰」は雀くらいの大きさの鳥で、「ひりんひりん」と高い声で鳴くという。晩春。「山椒喰」の鳴き声も生前の夫に教わっているのかもしれない。「風くれば檜原したたり山椒喰 波郷」。波郷の墓は、東京・調布市の深大寺にある。「石田あき子全句集」(昭和五十二年刊)所載。【山椒喰】 さくら餅死んでも夫の誕生日あき子は大正四年生まれ。病の波郷を助け子を育てた。「鶴」「馬酔木」に投句。昭和五十年没。 句が気に入ったページですが、まあ、こんな感じですね。気に入ったのは「さくら餅」のほうの句です。 書き写したいページは何ページもありますが、きりがありません。この4月から、久しぶりに学生さんの前に立つ時間が週に一度ありますが、たぶんそんなこともあってでしょうね、いいなと思った句がありました。その句だけ引用します。起立礼着席青葉風過ぎた 神野紗希 「俳句甲子園」という大会で詠まれた句だそうです。漢字の連打なのですが、そういう経験のない方には、たぶん、爽やかな句なのでしょうね。ぼくには、「いいなあ」と思う一方で、40年近く務めた学校という仕事場の、終わりの頃の雰囲気が響いてくる気がしました。 勤め始めたころには考えられなかったことですが、20年ほど前から一部の中学校で「よろしくお願いします!」とか「ありがとうございました!」を大声で唱和させる「しつけ?」が始まったらしく、そこから来た新入生たちが入学先である高校で、そのことばを唱えて、慌ててやめさせた思い出があります。面白がる同僚もいましたが、なんとなく笑えなかった記憶です。 引用した句は学生さんの方からの句ですが、起立、礼のかけ声はともかく、授業の始まりに風が吹き抜けるのを感じる教員のがわからの句として読んでもいいじゃないかと思いました。「おい、ちょっと、外見てごらん。青葉がゆれてるよ。青葉風って知ってる?」 この本は、そういうネタ本にするのもよさそうですね。辞書みたいにして季節ごとにネタを探すのにうってつけです。やっぱり買おうかなあ?「起立、礼」の授業もうないけど・・・。

2022.04.28

コメント(0)

-

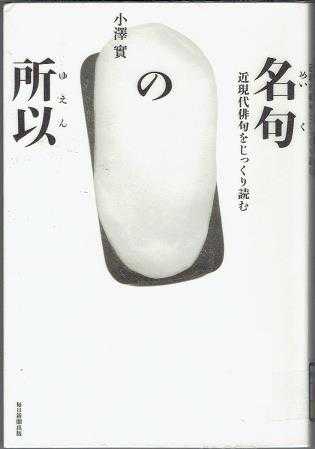

カール・テオドア・ドライヤー「ゲアトルーズ」元町映画館no118

カール・テオドア・ドライヤー「ゲアトルーズ」元町映画館 「奇跡の映画 カール・テオドア・ドライヤー セレクション」の4本目は「ゲアトルーズ」でした。1964年に作られた作品で、ドライヤーの最後の作品、遺作だそうです。ここまでの3本が、まあ、宗教的な原理主義がらみだったので、かなり構えて席に着きましたが、なんというか、コテコテのメロドラマで、またまたのけぞってしまいました。 弁護士で政治家、ローマに住む国民詩人、若手のピアニスト、パリの精神分析学者、男が4人出てきて、すべての男たちが、主人公の女性ゲアトルーズの、まあ、過去、現在、同時進行、いろいろありますが「愛人」です「した。 このシチュエーションを、コテコテのメロドラマとしてしか受け取れないのはシマクマ君の年齢と、その結果の人生観によるのでしょうかね(笑)。 先に見た3本の作品が「神」に対する信仰の、絶対的な原理主義の行方を描いていたというのが、シマクマ君のシロウト見立てなのです。別の言い方をすれば、超越的、普遍的な「神」に対して、個人の「愛」を持ち出してくると、一般的な、だから、まあ、誰でもが持ちうる「信仰」とぶつかってしまうという話だったと思うのですが、その「愛」の対象を人間にするとどうなるのかというのが、この映画でした。 「愛」という言葉繋がりで対象を人間にして、なおかつ身体的交渉を描くと、「恋愛関係」という言葉でまとめられてしまいます。で、複数の恋愛関係は「遍歴」ということになって、画面の中では「愛の遍歴」に生きながら、真実の「愛」にはたどり着けない、この作品の主体は女性ですが、彼女が世界の真ん中で、まあ、画面のですが、満たされない亡霊化してあらぬ方を見ている姿になって映っているわけで、見ているこちらも呆然としてしまいました。 まあ、何が何やらわかっていないのですが、この女性の位置に「神」をおいてみると、ドライヤーという人が「キリスト伝」を撮りたかったらしいということなんかも浮かんできて、ちょっと感想は変わりますね。 「愛」の不可能性を生きるゲアトルーズこそが神である、そう言いかえてみると、ただのメロドラマでは収まりそうもありませんね。 まあ、映画研究とかする人には、画面の配置、人物相互の目線、鏡を見る女性、会話の不成立、エトセトラ、エトセトラ、話題の種は山盛りだった気がしますが、シマクマ君はとりあえず、のけぞって見終えました(笑)。すごいなあ…、という感じで、スゴイ!とはなりませんでしたが、まあ、しようがないですね。 どこ視ているのか、とうとうわからなかった、美しいゲアトルーズ(ニーナ・ペンス・ロゼ)に拍手!でした。監督 カール・テオドア・ドライヤー原作 ヤルマール・セーデルベルイ脚本 カール・テオドア・ドライヤー舞台美術 カイ・ラーシュ衣装 ベーリット・ニュキェアキャストニーナ・ペンス・ロゼベンツ・ローテ1964年・118分・デンマーク原題「Gertrud」2022・02・21・no20・元町映画館no118

2022.04.27

コメント(0)

-

徘徊2022年4月22日「満開!鯉川筋のイペ」元町あたり

「満開!鯉川筋のイペ」徘徊 2022年4月22日 元町あたり JR三宮から歩いてきて、JR元町駅に差し掛かって「ああ、そうだ」と思い出しました。昨年は同じころに「なんだ、これは?」だったのですが、イペです。 鯉川筋沿いに港まで植わっています。今年は、新聞だったかで話題になっていました。 去年、もう少し南の大丸の交差点の花に初めて気づいて喜んでいたのですが、今年は、白木蓮が咲いたころには覚えていたのですが、ここの所、元町3丁目で引き返すことが多くて、忘れていました。 今日は少し時間があったので三宮から歩いていて見つけました。満開とか書いていますが、実は盛りは過ぎています(笑)。 この辺りでは、ちょっと急いでいたので道の南からの写真ですが、帰りにしたまで言って撮りました。 鯉川筋がブラジル移民の思い出の道なのだそうで、この花が植えられているそうです。 石川達三という昭和の人気作家は確か「蒼氓(そうぼう)」(新潮文庫)という作品で、第1回の芥川賞を受賞していますが、ブラジル移民の話でしたね。1935年、昭和10年のことです。 少し南に下ったところにあった、花の名のプレートと並木の由来の看板です。 というわけで、ブラジルの花なのだそうですが、実は黄色だけではなくて赤、紫、白なんかもあるそうですが、黄色がブラジルの国花なのだそうです。 そう言えば、ブラジルチームのカナリア・イエローはこの色ですね。 もう、花があまり残っていませんので、全景はなしですが、元町駅から鯉川筋を少し下った大丸の南、アストンマーチンあたりの花です。 もう一度、元町駅前に戻ってきました。青空が気持ちがいいです。青に黄色、ブラジルチームそのものですが、また来年も会いましょう。じゃあ、またね。ボタン押してね!

2022.04.26

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年4月5日「もう、思い出!団地の桜 東の駐車場編」団地あたり

「もう、思い出!団地の桜 東の駐車場編」 徘徊日記 2022年4月5日 団地あたり 団地の東の駐車場に面した歩道沿いに枝垂桜が二本あります。 これは、だんだん古木になりつつある1本で、昨年あたりから枯れ枝が目立ち始めていて心配していましたが、今年も見事に咲いてくれました。 ちょっとアップするとこんな感じです。 カメラを右に振ると駐車場の桜並木が写りました。お天気のいい日の桜はすがすがしくていい気持ちです。この日は、丁度満開のピーク、まだ散り始めたばかりで団地一帯が桜の園でした。 桜並木のほうをちょっとアップしますね。 先程の枝垂れ桜の下にはこんな木が花盛りです。 向うに写っている桜とは、また違ったピンク色ですが、ボケでしょうね。ちょっと角度を変えてみます。 もう少しアップで撮れば面白いのですが、撮り忘れているのはいつものことです。来年は、もっと大きく撮りたいと思います。まあ、覚えて入ればですが(笑) で、スマホからの横長写真で全景です。青空のせいでとても気分のいい色合いですが、来年も元気に咲いてほしいものですね。ボタン押してね!

2022.04.25

コメント(0)

-

週刊 読書案内 関なおみ「保健所の『コロナ戦記』」(光文社新書)

関なおみ「保健所の『コロナ戦記』」(光文社新書) 図書館の新刊の棚にありました。何気なく手にとってみると、目次の次のページに、こう記されていました。 プロローグ 1月23日深夜から東京は戦争状態に突入した 戦争が勃発すると、人々はこういう。「長続きはしないだろう、あまりにばかげたことだから」。たしかに戦争はあまりにばかげたことかもしれない。だが、だからといって長続きしないわけではない。(『ペスト』カミュ 光文社古典新訳文庫) 読まないわけにはいかない吸引力ですね。著者は関なおみさん、東京都の保健所の公衆衛生医師として勤務されている方で、コロナ騒ぎの最初から、ほぼ最前線で戦ってこられた方のようです。本書にはTOKYO2020-2021と副題があるように、2020年の1月から2021年の9月30日まで、保健所という現場で起こった出来事と、それに対する関なおみさんの感想、意見、思考が、とても早口で記録されていました。 もちろん、文章に「早口」なんてことはあり得ないわけですが、今どきはやりの「リスク・マネージメント」が通用しない非常事態が進行している中で、ダメージ・コントロールを最優先にした語りは「早口」にならざるを得ないわけで、関さんが本書を上辞されたらしい2021年の10月にも事態は進行していたわけですから、彼女の語りが最後の最後まで、次々と畳みかけてくる早口の印象を読手が持つのは当然ではないでしょうか。 たとえば、延期されていた東京オリンピック開催直前の「2021年6月 検証してみた。」の章の後半の副題をあげてみるとこうなっています。24時間365日対応問題「電話がつながらない」問題HER-SYS隊の活躍(情報共有の簡素化)陽性者の移送・居所確保の問題濃厚接触認定問題「スカスカの発生届」問題自宅療養者の救急妖精問題「不要不急」の問題-投票は国民の義務?不都合な真実 で、たとえば最後の「不都合な真実」の記述内容はこうなっています。 COVID-19発生以降、様々な提言が行われる中、ついに6月18日、政府対策本部と組織委員会宛に、新型コロナウイルス感染症対策分科会専門委員会有志による「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技会開催に伴う新型コロナウイルス感染拡大リスクに関する提言」が提出された。 これらの提言はある意味、政治家にとっては不都合であろう。とはいえ、専門家も公衆衛生医師も、理想を抱きつつも現実主義者であり、夢想家ではない。常識的に考えて、オリンピック・パラリンピック開催に違和感を持たない者はおらず、中止になることを祈らない者はいなかった。 とはいえ結局この願いは、その後、むなしく響くことになる。 というわけで、「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技会」の強硬開催の結果、保健所や医療現場でなにが起こったかということは7月、8月の記述に続くわけです。 ぼくが「早口」といったのはこの辺りの記述スタイルをさしていますが、読み手は「船腹に大穴をあけられ、浸水と戦っている乗務員が、もう一発砲弾が飛んでくるのを見て『早口』にならないわけにはいかないだろう」という、同情というか、共感というか、怒りというかにうながされて、「早読み」になるという利点もあるわけです。 思えば、始まりは2020年の1月だったのです。本書の記録は2021年の9月までですが、2022年4月現在、2年と4か月が経過したわけですが、次々と飛んでくる砲弾と浸水を続ける事態が終わったわけではありません。ああ、新型コロナウイルス感染症騒ぎのことですよ。 シマクマ君は、何とか無事に生きています。一応65歳を超える高齢者で、肥満、タバコの常習性がありますから感染するとかなり危険だという自己認識はあります。なるべく人と出会わないようにする以外には、特別にガードを高くする暮らしをしているわけではありませんが、まあ、とにかく今のところ無事です。 で、さなかにゴミだらけのマスクを配って人気取りをした挙句、オリンピックを強行した政治のやり方、イソジンが効くとか騒いだバカもいましたが、まあ、そういう「あほらしさ」にうんざりしたというのが正直な感想で、最近では、政治家があれこれ言うことには何の興味も関心もありません。 まあ、そういういい加減な傍観者スタイルに対して本書は結構なハードパンチでした。関なおみさんの意見に反対か賛成かとか、現場用語がわかるとか、そういうことではありません、この騒動の間中、保健所という現場には真摯に働いている人がいるという、実は、当たり前の前提に目を開いてくれたことが一番の収穫でした。 最後にあとがきで書かれている執筆動機には、ちょっと泣けましたが、彼女の結論はこんな感じでした。 いままで話したすべての観察に基づいて、こう述べなければならない。ペストに最も有効な薬は、それから逃げることだと。後世への処方箋としてここに書き残しておきたい。(以下略) 「ペストの記憶」ダニエル・デフォー 納得でした。イヤ、ホント、量は多いのですがすぐ読めますよ(笑)。

2022.04.25

コメント(0)

-

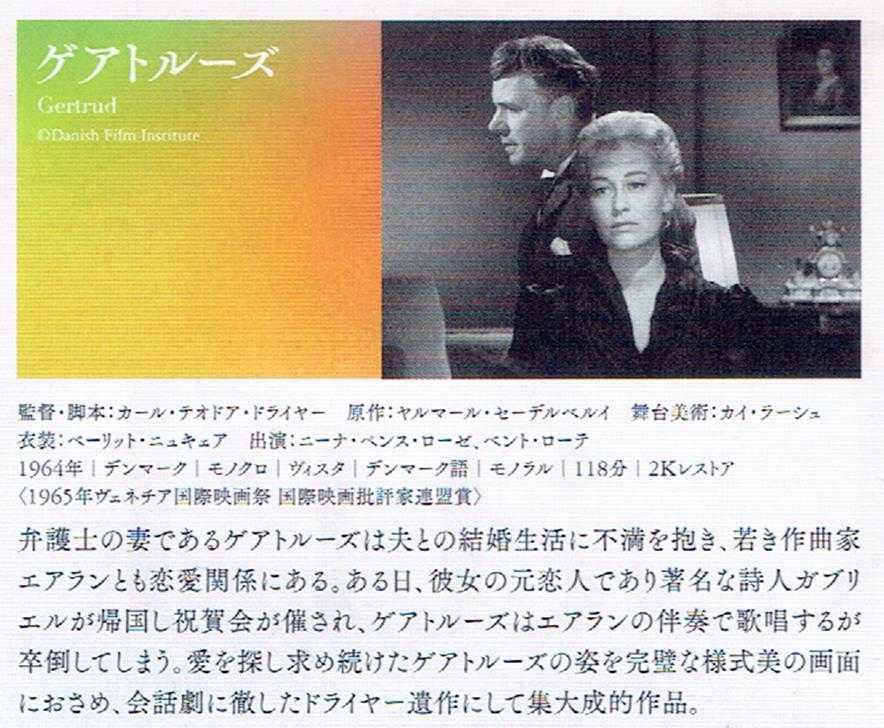

アッバス・キアロスタミ「ホームワーク」元町映画館

アッバス・キアロスタミ「ホームワーク」元町映画館 「そしてキアロスタミはつづく」という特集企画に毎日通っています。今日、見たのは「ホームワーク」というタイトルのドキュメンタリーでした。 小学校の近くにカメラを据えて、通りかかる子供たちを映しています。カメラは時々子供の表情にズームしていきますが、映し出される子供たちの表情がなんとも言えずいいのです。近寄ってきて「なにをしてるの?」「映画を撮ってるの?」とか声をかけていくグループもあります。学校は男女別なのでしょうか、子供はみんな男の子です。 校庭で朝礼のあいさつとみんなの合唱があります。そのあとシュプレヒコールです。イラン・イラク戦争が終わったばかりで、湾岸戦争が始まったころのイランです。イスラム革命の絶対的な指導者だったホメイニーという人が亡くなったころのイランです。 校庭で子供たちが歌い、大声でシュプレヒコールしているのは、日々の暮らしの道徳の誓い、宗教的指導者への讃え、そして戦勝祈願です。子供たちは元気いっぱいです。 映画は始まったばかりですが、ここまでの映像だけでも驚愕の連続です。シマクマ君はシーア派とかスンニ派とか、何もわかっていないのですが、宗教的な原理主義が讃えられ、その上、隣国との戦争の最中の社会がどんな様相なのかくっきりと形をとっているのがわかります。で、どこかに見てはいけないものを見ているような不安も湧いてきます。「ああ、これは、いつか、来た道⁉」そんな不安です。 子供たちが教室に入り、監督自身が聞き手になって、一人一人の少年たちに「宿題」について尋ね始めます。ここからが、この映画の本番でした。 話しかける大人の声、子供の表情、声、仕草。時々、画面が反転してカメラのレンズとインタビューをしている監督自身の姿も映ります。子供の目線の世界です。 次々と子供たちが登場し、宿題の仕方、成績、テレビのアニメの話、そして罰の経験が聞きだされていきます。 見ていて、どんどん引き込まれていきます。ぼく自身が教員だったことや、子育てが終わったことも関係しているかもしれませんが、子供たちの口から断片的に答えられる生活の様子や、自信、不安、怯えまで、今までに見たドキュメンタリー映画では経験したことのない面白さでした。 両親の文盲率の高さ、兄弟の多さ、一夫多妻の生活、子供の目から見たそれぞれの家族の呼び方や人間関係、疑いなく振るわれる体罰や、小学生に課される宿題の多さという、子供たちが生きている世界のさまざまな様相が子供たちの口を通して語られていくことで、イランという社会が見えてくるのが、まずこの映画の面白さでした。 しかし、映画のラスト近くい登場した一人の少年のふるまいと表情がなんといっても衝撃的でした。上のチラシに写っている少年です。 彼は友だちと一緒でなければカメラの前にいるのはイヤだと言って駄々をこねはじめ、監督の懸命な慰めも及ばず、とうとう号泣してしまうのです。 そこでインタビューは終わるのですが、その泣き顔には、隣国と戦争している宗教的全体主義国家とでもいうべき社会の中で、みんな一緒に元気に歌い、大声で「イラクを倒せ」とシュプレヒコールを上げている少年たちの心の底にあるものの姿がくっきりと大写しにされた印象をぼくは持ちました。 すごい映画です。素っ頓狂な変わり者の少年の面白いドキュメントを装いながら根底には子供たちに押し付けられた世界に対するアンチ・テーゼが息づいています。映画が世界を切り裂く方法であることをキアロスタミは知っているのです。 まず、子どもたちの世界を撮ることで社会に揺さぶりをかけている監督キアロスタミに拍手!、登場する、すべての子供たちに拍手!でした。監督 アッバス・キアロスタミ撮影 イラジ・サファヴィ編集 アッバス・キアロスタミ音楽 モハマド・レザ・アリゴリキャストアッバス・キアロスタミ1989年・77分・G・イラン原題「Homework」日本初公開1995年9月30日2022・04・05-no48元町映画館no117

2022.04.24

コメント(0)

-

週刊マンガ便 かわもとつばさ「アンリの靴 全2巻」(KADOKAWA)

かわもとつばさ「アンリの靴 全2巻」(KADOKAWA) かわもとまいの「アンリの靴全2巻」(KADOKAWA)を読みました。一冊目は2月のマンガ便でした。読み終えたところに、第2巻を届けにやってきたヤサイクンとおしゃべりしました。「これ、まじめすぎるんちゃウの?」「ほんでもな、主人公、片足ないんやで。その設定スゴイやろ。」「そいう境遇の人が靴屋になるかなあ?いかにもはなし作ってへんか?」「うん、さきがわかっちゃうやんな。」「出てくる、意地悪な人とか、素っ頓狂なひととか、今一笑われへんし。」「ネコも無理あるなあ。キライちやうけど。」「マンガ書いている人がそうなんか、書かせとる編集の人とかがおって、そうなんかわからんけど、エエ話がパターンやんな。」「ああ、いい忘れとった、2巻で終わったで、これ。今日2巻持ってきたけど(笑)。」「ええ、そうなん。やっぱしなあ。」 とまあ、こんな具合でしたが、2巻まで読み終えました。「いい話」がまじめに物語にしてあって、書き手がいい人だということは伝わってきますが、いかんせんウソくささが消えません。 この現象は人気小説の世界にも共通して怒っているような気がします。表現において、たとえば「泣ける話」にした時に、ウソをつきそこなうとシラケますが、そんな感じです。マンガや小説を売るための方法として、消費者の嗜好に統計的に媚びることで商品価値をあげる=「よく売れる」ことが優先されていますが、商品である以前に「作品」であることは忘れられているのではないでしょうか。「いいね!」の要素はそろっているのに、ちっとも面白くない不思議な作品でした。 やれやれ・・・とほほ。でした。

2022.04.23

コメント(0)

-

徘徊 2022年4月8日「サクラ散って白木蓮!」団地あたり

「サクラ散って、白木蓮!」 徘徊 2022年4月8日 団地あたり 住んでいる棟の東の隅に白木蓮の、まだ若い木があります。今年はいろんな花の順番が、いつもの年と少し違っている気がしますが、町の街路樹の白蓮も辛夷も散ってしまった4月になって咲きました。 上の写真は、どこかの森の中の木蓮の木のようですが、カイヅカイブキが写り込んでそう見えるだけで、カメラを引くとこんな感じです。 むこうに、サクラが写っていますが、この近所で、まだ、元気に咲いているのは箒桃です。 サクラは、葉桜一歩手前の様子で、雪柳と連翹がしぶとく残っていますが、盛りは過ぎました。 天気がよくて、白い箒桃がいい感じです。 自宅のすぐそこなのですが、いろいろな花々が、それぞれ、日々咲き終わってしまうので、丁度いいなあという時に写真に収めるのがなかなか難しいのが春ですね。 撮った写真を残していくのも、結構手間がかかって大変ですが、当分、2022年の4月の花を振り返りますね。季節は過ぎてしまったのですが、また覗いてください。ボタン押してね!

2022.04.23

コメント(0)

-

徘徊2022年4月16日「フリージア勢ぞろい!」団地あたり

「フリージア勢ぞろい!」徘徊 2022年4月16日 団地あたり 玄関を出たところにフリージアが待ってました。まあ、毎年のことで、この季節になるとここに咲くわけです(笑)。何となく思い立って、団地の中のフリージアを探してウロウロしました。 ここには勢ぞろいして、元気に咲いています。チッチキ夫人はこの花が咲くと小学校の先生がやって来る家庭訪問を思い出すのだそうです。 金網越しのフリージアですが、あっちが囲われているのか、こっちが囲われているのか、たぶんあっちだとは思うのですが。 金網のコッチに来て写真を撮っていますが、さっきの金網とは、実は違います。 いやいや、わんさか咲いていますね。緑の中に鮮やかな黄色が「あ、あそこにもある!」という感じで、すぐに見つかるのがいいですね。まあ、厚かましいと感じる人もいるのでしょうが。 歩道沿いの植え込みにも沢山咲いています。「菖蒲水仙(アヤメスイセン、ショウブスイセン)」とか「浅黄水仙(アサギスイセン)」、「香雪蘭(コウセツラン)」ともいうそうです。もともとは南アフリカの花なのだそうですが、オランダを経由して入ってきた外来の花のようです。 気候があっているのでしょうか。ウロウロ歩き始めた、ここ数年のあいだにも増え続けている気がします。南アフリカから来て増え続けているんですね。 黄色以外にもしろとか赤の花もあるようですが、黄色しか知りません。黄色のフリージアの花言葉は「無邪気」だそうです。 無邪気に首を伸ばして、一心に前を向いている子供たちの勢揃いの様子を、フト、思い出します。つまりは、子どもっポイんですね(笑)。 同じ草むらに紫や白の花も見えます。白い花はハナニラ、紫はツルニチニチソウですかね。 フリージアばっかりでは面白くないので、もう一枚貼りますね。 なんだかよくわかりませんが。開いちゃったムスカリですかね。とはいえ、雑草も生い茂り始めていて、面白いですね。今回はフリージア探索でした。じゃあ、またね。ボタン押してね!

2022.04.22

コメント(0)

-

ケネス・ブラナー「ベルファスト」シネ・リーブル神戸no148

ケネス・ブラナー「ベルファスト」シネ・リーブル神戸 1969年ですから、もう50年以上も前のことですが、北アイルランドからイングランドのレディングという町に引っ越してきた少年から一通の手紙を受け取りました。 こんにちは、みなさんはベルファストという町をご存知ですか。ぼくが先週まで家族と暮らしていた北アイルランドの港町です。 ぼくの家族はおじいちゃんとおばあちゃん、お父さんとお母さん、おにーちゃん、そしてぼく。それがぼくの家族です。ぼくの名前はバディです。年は1960年生まれで、9歳です。今、一番好きなのは「騎士ごっこ」です。学校はちょっと苦手です。最近気になる女の子がいて、教室で後ろから見ていてドキドキします。でも、はずかしいから名前はいえません。 お父さんとお母さんは子供のころからのなかよしで、今でもとてもなかよしですが、時々大げんかをしたりして、悲しいときもあります。お父さんはロンドンに出稼ぎに行っていて、いつもは留守です。お金の事とかで、お母さんが電話口で泣いたり怒ったりしていることもあります。でも、ぼくとお兄ちゃんは、お母さんと三人でお父さんの留守を守っています。お父さんとぼくの合言葉はBe carefulです。 おじいちゃんとおばあちゃんはとてもなかよしでした。おじいちゃんはぼくに算数とか人生とか、なんでも教えてくれました。おばあちゃんは、ちょっとふとりすぎで歩くのがしんどいのですが、いつもぼくとおじいちゃんを見守ってくれていて、おじいちゃんはおばあちゃんに頭が上がりませんでした。そんなおじいちゃんとおばあちゃんが、今でもぼくは大好きです。 でも、ずっとしんどかったらしい肺の具合が悪くなって、おじいちゃんは死んでしまいました。そして、父さんとお母さんもベルファストの町を出て行くことに決めてしまいました。 ぼくがカトリックの人のお店からお菓子を盗んできて警察の人がうちにやって来たり、プロテスタントの人がお父さんを裏切り者だと言って、ぼくを人質にしたり、お母さんが悲しむことばっかり続いたことも、引っ越しの大きな原因です。 一人でベルファストに残ることになったおばあちゃんは、出発の日に「振り返らないで、しっかり前を向いて行きなさい。」と言ってくれましたが、ぼくは振り返らないではいられません。 少年は、その後、演劇学校を出て俳優になり、やがて映画監督になったようです。その彼から、最近ビデオ・レターを受け取りました。少年時代の家族の姿がドラマチックに写っているモノクロのドキュメンタリー・フィルムでしたが、それを編集し直して「ベルファスト」という映画にしたらしいのですが、その映画ははアカデミー賞で脚本賞をとったそうです。劇場で見ましたが、失われた時がうつくしく描かれていて、胸を打つ作品になっていました。 と、まあ、紹介すればこうなるわけですが、一つだけ引っかかるのは、少年は大人になって映画として1969年のベルファストを描いているわけですが、カトリックとプロテスタントの争いが、大英帝国の植民地主義の結果であることについて、なんとなく判断保留のまま描いていることでした。 映画のラストシーンで名優ジュディ・デンチがベルファストの町を出ていく子供たちの家族に言い放った「振りむかずに、前を向いてすすめ!」 という「名セリフ」を聴きながら、ふと、思ったのですが、イギリスのアイルランド問題はこの50年で片が付いたのでしょうか。 とはいうものの、家族の物語としてみれば、たとえば、出稼ぎ暮らしの夫(ジェイミー・ドーナン)が妻(カトリーナ・バルフ)に向かって言う「子どもたちは、みんな、あなたが育てたんだ」 という和解のセリフをはじめとする夫婦げんかのリアルさや、散り散りになりそうな若い家族を支える祖父母の存在の描き方は、さすがケネス・ブラナーなわけで、しっかり泣かせていただきました。 おじいちゃんのキアラン・ハインズ、おばあちゃんの、まあ、ちょっと太り過ぎじゃないかと心配でしたが、ジュディ・デンチには文句なしに拍手!でした。監督 ケネス・ブラナー脚本 ケネス・ブラナー撮影 ハリス・ザンバーラウコス美術 ジム・クレイ衣装 シャーロット・ウォルター編集 ウナ・ニ・ドンガイル音楽 バン・モリソンキャストジュード・ヒル(バディ)ルイス・マカスキー(ウィル お兄ちゃん)カトリーナ・バルフ(お母さん)ジェイミー・ドーナン(お父さん)ジュディ・デンチ(おばあちゃん)キアラン・ハインズ(おじいちゃん)コリン・モーガン(ビリー・クラントン)2021年・98分・G・イギリス原題「Belfast」2022・03・28-no40・シネ・リーブル神戸no148

2022.04.22

コメント(0)

-

クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ1(ある運命に関する物語)」元町映画館

クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ1(ある運命に関する物語)」元町映画館 ポーランドのキエシロフスキー監督のテレビシリーズ「デカローグ」の1、「ある運命に関する物語」を見ました。 その1からその10まであるシリーズの半分くらい見終えたところで見ました。これを最初に見ていたら、次を見る元気が出たかどうか(笑)。ああ、こういうのもあるのか? まあ、そういう感じでした。 上のチラシの解説の写真が主人公の親子です。お父さんククシュトフ(ヘンリク・バラノウスキ)が無神論者というのがストーリーの支えになっていて、コンピュータと神の対決というか、コンピューターに降臨した神とお父さんの対決というか、そういう筋立てでした。 で、お父さんの教えを受けてコンピュータをいじることが大好きな息子のパヴェウ君(ヴォイチェフ・クラタ)は、2022年の眼から見てもちょっと天才的で、何よりもかわいらしい。そのかわいらしい少年の「運命」をめぐって、父親と伯母であるイレーナ(マヤ・コモロウスカ)の視線を組み合わせることによって描いているところは、実に見ごたえがあるのですが、如何せん、少年の運命のショックから、シマクマ君は立ち直れない気分で見終えました。 映画は巨大な団地があり、団地のはずれの水辺の雪の中で火を焚いている浮浪者(?)の青年がいて、団地で起こることを、寒さに耐えながら見ているシーンから始まります。 この「デカローグ1」だけを見ても、この青年のシーンが、どうもこのシリーズの根っこにあることには気づけなかったと思いますが、何本か見ていると、この青年をチラホラ見かけるわけで、「これはなにかありますね」 とシマクマ君にも気づけます。「世界」のはずれに青年がいて、その青年ともどもカメラが「世界」を映しとり、その映像を見ているシマクマ君がいる、 そういう、世界から、二重にはみ出した構造をどう考えればいいのか。まあ、ゆっくり考えること、あるいは、このシリーズ全体で考えることでしょうね。 もう一つ「あれっ?」 って思ったのはイレーネが街頭のテレビに映っているパヴェウ君が元気に遊んでいる画面を見て涙を流すシーンが冒頭にあります。「このシーン、どこかで見たことがあるな」 そんな気がしました。女性が何かを見ているだけで、涙だけがながれるシーンで、とても印象的でした。 まあ、この映画では、そこから父と少年の運命の数日間を振り返っていくという、映画の時間の提示だったようなのですが、過ぎていく時間を引き留めるかのようなイレーネの表情は記憶に残りそうです。 かわいらしいパヴェウ君(ヴォイチェフ・クラタ)と何気なく登場するイ―レナ(マヤ・コモロウスカ)に拍手!でした。 いろいろ考えさせてくれる映画です。やっぱり、最後まで完走したいと思います。監督 クシシュトフ・キエシロフスキー製作 リシャルト・フルコフスキ脚本 クシシュトフ・キエシロフスキー クシシュトフ・ピエシェビッチ撮影 ビエスワフ・ズドルト美術 ハリナ・ドブロボルスカ編集 エバ・スマル音楽 ズビグニエフ・プレイスネルキャストヘンリク・バラノウスキ(ククシュトフ父)ヴォイチェフ・クラタ(パヴェウ少年)マヤ・コモロウスカ(イレーナ伯母)1988年・56分・ポーランド原題「Dekalog 1 」「Dekalog, jeden」2022・04・18-no56・元町映画館no117

2022.04.21

コメント(0)

-

クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ4(ある父と娘に関する物語)」元町映画館no116

クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ4(ある父と娘に関する物語)」元町映画館 クシシュトフ・キエシロフスキー監督の「デカローグ(全10話)」が元町映画館で始まっています。1980年代に評判になったポーランドの監督らしいのですが、今回まで、彼の作品を見たことはありませんでした。「デカローグ」というタイトルをチラシで目にして、「十戒?」 と首を傾げました。で、何となくですが、ワクワクしてきて、映画館にやってきました。今日(2022年4月15日)から見始めないと、たとえ気に入っても10本見通す ことができません。いつもは決してしない夜の6時を回ってからの2本立てに挑戦です。 1本目は第4話「ある父と娘に関する物語」でした。いわゆる父子家庭の物語でした。父ミハウと娘アンカという組み合わせです。娘は年ごろで、演劇学校の学生です。父親は中年のサラリーマンというところでしょうか。母親がアンカを生んですぐになくなっている家庭という設定です。 出張で留守の父の書斎で「死後開封のこと」と父親が上書きした封書の中に隠されていた、亡くなった母親から娘にあてた封書を娘のアンカが見つけるところから「父」と「娘」の心理劇が始まりました。 「父」と「息子」では、決して起きない「男」と「女」という関係を交差させながら、父と子という関係の深層に迫るスリリングな作品で、とても1時間のテレビ番組とは思えない、充実した展開でした。 そもそも、父と子という関係は、昨今のDNA鑑定のことはわかりませんが、母親による証言以外には心理的にしか維持できないのではないかという、ある意味、永遠の課題を下敷きにしている作品だと思いました。 話の展開を追うことはやめますが、一つ一つのプロットの作り方と二人の俳優の表情の自然な変化には目を瞠りました。 特に、ずっと二人で暮らしてきた父親のことを「実の父ではないのではないか」と娘が疑うきっかけと、事実の追及の道具として使われている「手紙」の扱い方は、ありがちといえばありがちですが、なかなか劇的で、シャレていました。 ネタバレになるのかもしれませんが、ラスト・シーンで、巨大なアパートのあいだの歩道を歩く父親が、上の階の自室の窓から叫ぶ娘を振り返り「牛乳を買いに行ってくるよ。」と返事する様子を娘の位置から撮っているシーンには胸打たれました。 事実がどうであれ、誰かの父であることを引き受けて生活してきたということの意味を彼の後ろ姿は伝えていたと思いました。 父(ヤヌーシュ・ガヨス)と娘(アドリアーナ・ビエジンスカ)に拍手!でした。ああ、もちろん、クシシュトフ・キエシロフスキーにも拍手!ですね。監督 クシシュトフ・キエシロフスキー製作 リシャルト・フルコフスキ脚本 クシシュトフ・キエシロフスキー クシシュトフ・ピエシェビッチ撮影 クシシュトフ・パクルスキ美術 ハリナ・ドブロボルスカ編集 エバ・スマル音楽 ズビグニエフ・プレイスネルキャストアドリアーナ・ビエジンスカ(アンカ:娘)ヤヌーシュ・ガヨス(ミハウ:父)1988年・58分・ポーランド原題「Dekalog 4」「Dekalog, cztery」2022・04・15-no53・元町映画館no116

2022.04.20

コメント(0)

-

週刊マンガ便 山口つばさ「ブルーピリオド 2」(講談社)

山口つばさ「ブルーピリオド 2」(講談社) 山口つばさの「ブルーピリオド」(講談社AFTENOON KC)第2巻です。 はまってます!(笑) 主人公のやっくんこと矢口八虎くんの東京藝大志望は、どうも本気のようです。高校2年生で美術部に入った彼の周りには新しいお友達が登場します。カヴァーの中の中表紙に4コマで紹介されています。 こちらはフィギュアが好きな海野さんと顧問の佐伯先生です。 こちらは、本書の後半で通い始めた予備校で出会った天才少年高橋世田介君と超絶技巧の少女桑名マキちゃんです。 読んでいるシマクマ君は68歳の元高校教員ですが、最初は抵抗のあった絵柄にも慣れて、美術部の顧問をなさっている佐伯先生に惹かれ始めています。 この方です。「・・・なるほど受験絵画ですか」「・・・俺のやってきたことって絵じゃなくて受験だったんですかね」「それは違うと思います。結局矢口さんの絵は矢口さんの絵ですし」「あくまで受験はきっかけでしょう?」「・・・・でも」 前のページで、こんな会話から二人の話は始まっています。で、このページの会話です。「受験である以上は傾向と対策ってあるじゃないですか。でも絵でしょ?絵なんて人によって評価が変わるモンですよね?」「だったら・・・どうしたらいいんですか?」「俺、このまま」「矢口さん藝大にはもう行きました?」「・・・・・え?」「敵情視察は大事ですよ」 デッサンを始めて半年もたたない矢口八虎君の「受験絵画」に対する悩みは、いくらなんでもちょっとフルスピードな感じがするのです。あくまでも素人考えですが、「絵画」という表象芸術の本質論というか、表現のオリジナリティとか固有性というかに触れているわけですからねえ。 まあ、そこのところに受験生が引っかかるのが「東大」じゃなくて「芸大」受験の違いの一つだというのが、作者の山口つばささんにはあるのでしょうね。 で、その答えが「結局矢口さんの絵は矢口さんの絵です」というわけで、アドバイスは「敵情視察は大事ですよ」なのです。この先生ただものじゃないんですね。 マンガが、芸術論を、まあ、最初からですけど、孕み始めていて、ただのスポコン受験マンガじゃなくなりつつあるのですが、あくまでもスポコン・ビルドゥングス路線の面白さを失わないところに、いい年をしたシマクマ君、目を離せなくなっているのです。 3年生になったやっくんは藝大受験には欠かせない「東京美術学院」、芸大受験予備校に通い始めます。 当然、新たなる多士済々との出会い! が始まりました。紹介したいユニークな登場人物がやたら登場しますが、それはまた次巻でということで(笑)。3巻以降の案内もよろしくね。ああ、1巻の案内はこちらをクリックしてみてください。じゃあ、バイバイ。

2022.04.19

コメント(0)

-

週刊マンガ便 山口つばさ「ブルーピリオド 1」(講談社)

山口つばさ「ブルーピリオド 1」(講談社) 2022年3月のマンガ便で、またまた初お目見えのマンガです。山口つばさという人の「ブルーピリオド」(講談社AFTENOON KC)が8冊入っていました。 ヤサイクンは「なんかになる話」が好きなようで、今回は芸術家、絵描きさんになる話のようです。主人公は都内の高校2年生やっくんこと矢口八虎くんです。普段はヤンキー(?)ですが学校の成績は抜群で、その上、男前です。まあ、いってしまえばスーパー・スターです。 こういう男前で、髪の毛は常時金髪で、それでも、高校2年生ですから、高校を出たらどうするのかという、まあ、当然の展開の悩みが一応あって、成績はいいわけですから、ここで、おつむがいいとされるブランド大学の名前が出てくれば、話は始まりません(笑)。 頭がよくて、学校なんのそので、男前で、その上、結構、ママの教育も行き届いていて、育ちもよさそうですが、残念ながら中流なんですね。要するに「私学」にノンビリやれるほどのお金がない。それがやっくんの進路決定の条件です。 で、マンガはそんなやっくんが、高2までの生活条件、あるいは環境世界の一番外の世界と出会うというお話です。それは何かというと「芸術」です! で、遊びながらでも、学校では優秀というやっくんが目指すことにしたのが東京芸術大学の油絵科ですね。これは実在の学校の名前です。 で、マンガの展開ですが、たとえば、お仕事が学校の教員とかということで、少しでも、東京藝大の受験の実態を知っている人には、ここからのやっくんのビルドゥングスの物語には、実は、何のリアリティもありません。 高校2年生でデッサンも知らない男の子が、いくら何でも東京藝大の、それも油絵科に通るはずはないのです。普通なら、あほらしくて放り出すところなのですが、妙に引き留めるものが、この作品にはありますね。 これが裏表紙ですが、シマクマ君がマンガを放り出すことを引き留めている人物が一番下にいます。このマンガを結構、面白くて読ませる、今のところのキー・ウーマンですね。やっくんの学校の美術部の顧問の先生です。 第1巻の、ちょっと、はちゃめちゃな展開を読みながら、シマクマ君が考えているのは「さてこのキー・ウーマンがどこまで話を持たせるのか?」 というようなことですが、マンガのなかのやっくんは美術部でデッサンに挑んでいますよ。 このマンガは、カバーの下に4コマが仕込んであります。タッチは本文とは違いますが人物紹介ですね。それを貼ってみますね。 森さんというのはやっくんを絵の世界に引き込んだ先輩です。 というわけで、どうなるんでしょうねえ、ホントにリアルになるんでしょうか。じゃあ、また2巻で。

2022.04.18

コメント(0)

-

ラナ・ゴゴべリゼ「金の糸」元町映画館no115

ラナ・ゴゴべリゼ「金の糸」元町映画館 ノートパソコンのキーボードを打つ手が映し出されて、打っている言葉が聞こえてきます。「すばらしい言葉、失われたときを求めて。」 そう呟いて手を止めたところでカメラは引いていって、赤毛で、80歳はゆうに超えていると思われる女性が映し出されました。見ている映画はラナ・ゴゴベリゼ監督の「金の糸」です。 女性は自らの人生を振り返る「野の花」という作品を執筆中であるらしいエレネ(ナナ・ジョルジャゼ)という作家です。今日が79歳の誕生日ですが、誰もそのことに気づいてくれません。足元が不自由であるらしく、室内でも杖をついて歩いています。 娘夫婦と暮らしているらしいのですが、彼女のそばに来るのは孫娘のエレネだけのようです。孫娘の母親はアメリカに留学中のようで、彼女は祖母の家に預けられている少女のようです。 その日、アルチル(ズラ・キプシ)という老人から、エレネに電話がかかってきます。エレネのかつての恋人です。電話の向こうの男は車いすに座ったまま受話器を握っています。 立て続けに、同居している娘夫婦の姑ミランダ(グランダ・ガブニア)という女性が引っ越してくることが娘から伝えられます。老人性痴呆を発症したらしい姑をひとりにしておくことはできないというのが娘夫婦の言い分です。ミランダとの同居を拒否するエレーネに、娘の口から家計の苦しさが宣告されます。 老作家エレネ、元共産党の幹部ミランダ、電話の向こうの、元恋人アルチルという老人三人の映画でした。 映画の舞台であるジョージアという国は、シマクマ君が地理を習った頃はグルジアと呼ばれていて、ソ連邦の一地域でした。黒海の沿岸の国で、あのスターリンの故郷だったと思います。 1991年、ジョージア共和国として独立し、現在、ロシアとは国交を断っているはずです。2022年、ウクライナを相手に戦争を始めたプーチンには、もう一つの目障りな国かもしれません。 老人たちが暮らしているのは首都トビリシの旧市街のようですが、主人公エレネは家の前の通りを、タバコをくゆらせながら、ベランダから眺めているだけという設定でした。 ベランダで娘から禁じられた煙草をくわえ、「金継ぎ」という陶器の修復法さながらに「失われた時」を思い浮かべる彼女の姿は、ベランダ越しに団地の四季の移り変わりを、日々ぼんやり眺めているシマクマ君には、とても他人事とは思えないのですが、あらわれた二人の老人は、彼女が「金継ぎ」しようとする「失われた時」に、新たなひび割れを加えていくところがこの作品の妙味でした。 91歳だというラナ・ゴゴベリゼ監督は、ソ連邦当時のジョージア、だからグルジアで最初の女性の映画監督ヌツァ・ゴゴベリゼという人の娘だそうです。1937年の大粛清で父は処刑され、母も流刑になるという幼児体験からラナ・ゴゴベリゼ監督の人生は始まったようです。その彼女が劇中でエレナに託したのは、おそらく90年を超える、彼女自身の「失われた時」の「金継ぎ」の夢だったと思いました。 記憶と現実の混濁の中で、牛小屋になっている嘗ての政治局の会議室をさまようミランダの姿を見ながら、ぼくは、90年の歳月をかけて、歴史に対する寛容にたどり着き、新たな歴史への希望 を訴えている監督の意志を強く感じましたが、その映画とロシアによるウクライナ侵攻の最中に出会うという皮肉な現実もまたあるわけで、見終えて座り込みながら、当てもなくボンヤリしてしまいました。 三人の老人たちに拍手! 孫のエレネを演じた少女に拍手! 90歳を超えた今、希望を語ろうとしたラナ・ゴゴベリゼ監督に拍手!でした。監督 ラナ・ゴゴベリゼ製作 サロメ・アレクシ脚本 ラナ・ゴゴベリゼ撮影 ゴガ・デブダリアニ音楽 ギヤ・カンチェリキャストナナ・ジョルジャゼ(エレネ)グランダ・ガブニア(ミランダ)ズラ・キプシゼ(アルチル)ダト・クビルツハリア2019年・91分・G・ジョージア・フランス合作原題「Okros dzapi」「THE GOLDEN THREAD」2022・04・10-no51・元町映画館no115追記2022・04・19 偶然、同じ時に見た若い人の感想を聞いていて、若い人たちの知識とか経験から、共産主義とか、スターリン主義とか、60代後半の老人には、20代にかなり切実な問題だった20世紀の歴史に対する評価が抜け落ちてしまっていることに、少し驚きました。 たとえば、この作品は、ジョージアという国の、ソビエト時代の弾圧、独立後の反動、民族主義、内戦、そして、今、ウクライナで露わになっている、旧、宗主国ロシアによる覇権主義に対する、見る人それぞれの歴史知識とそれに対する考え方なしには、主人公エレネの金継ぎの夢の切実さは迫ってこないんじゃないでしょうか。 映画は映像によるイメージとして描かれますが、そのイメージを読むのは見ている人間の「脳」なわけで、「脳」の読みを促すのは、そのバックグラウンドなわけですから、見ることによって生まれる「わからなさ」の理由である無知をなんとかしようという努力は不可欠なのではないでしょうか。知識が見ることをゆがめることもありますが、深めることもあるとぼくは思います。追記2025・03・24 この作品で主役の老女エレネを演じているナナ・ジョルジャゼという方が、実は映画監督でもあって、その最新作「蝶の渡り」という映画が2025年の3月の上旬、元町映画館で公開されていて、見ました。この「金の糸」の思想を受け継ぐ傑作だと思いました。

2022.04.17

コメント(0)

-

ベランダだより2022年4月16日「蝶が孵りました! その2」

「蝶が孵りました! その2」ベランダだより 2022年4月16日「ちょっとォ―、カメラ持ってきてェー。」 お昼寝中だったチッチキ夫人が騒いでいます。「なに、なに、なんかあったん?」「ほらー、これ!」 ベランダとの境の網戸になんかとまっています。アゲハ蝶ですね。ちょっとアップしてみます。網戸の向こう側にとまっているようです。 なんか、標本箱のアゲハ蝶みたいですね。 外に回ってみます。羽を広げてとまっています。なんか変ですね、蝶って羽を閉じてとまるんじゃなかったですかね。 これもちょっとアップしてみますね。 ね、標本の展示というか、羽の絵柄を披露してとまっているというか、不思議な様子ですが、実はサナギから孵ったばかりで、まだ、動きが取れないのかもしれません。 蝶を追いかけて、ベランダに出てきましたが、外はこんな風景です。 「ちょっとォ―、動いたわよ。」 しばらくするとまたチッチキ夫人の声です。 生きていたのですね。羽を閉じました。これでこそアゲハ蝶というものです。もうちょっとアップして、反対からも撮ってみます。 色合いは淡いですが、美しいアゲハ蝶です。で、このあと、この日はお出かけしたシマクマ君ですが、翌朝まですっかり忘れていました。「ねえ、昨日の蝶どうしているか見てくれる?」「エエーっ、まだあのままなの?」「うん、昨日の夜はあのままよ。」 今日の朝の写真です、昨日とほとんど同じ場所に、やっぱり羽を広げて、じっととまっていました。これも少しアップしてみますね。 全く動きません。昨日から一晩、ちょっと寒かったのですが、ここでじっとしていたようです。しばらく見ていましたが、動きません。しようがないのでベランダの向こうの芝生のたんぽぽの写真でも撮ってくることにします。 群生はしていませんが、タンポポです。多分外来種ですが、タンポポはタンポポです(笑)。 とびとびに一つづつ咲いています。天気も良くてポカポカしています。スミレも咲いています。 シロツメ草も咲きました。この辺りはシロツメ草が固まって咲きはじめます。第1号ですね。 なんか、雑草が生える草むら状態なのですが、ホントは芝生が植わっていて、そろそろ、緑が青々するはずなのです。でも、まあ、この様子が嫌いではありません。ここにもスミレです。 もう一つタンポポです。ベランダのすぐ下でゴソゴソしながら写真を撮っていると上から声がしました。「ちょっとォ―、チョウチョ、どっかに行っちゃったわよー。」「エーェ?生きてたんか。」「生きてたわよ。 すぐ下にいたのですが見損ねました。振り仰いでも何も見えません。何はともあれ、今回のアゲハは無事旅立ったようです。天気もいいし、よかった、よかったですね。ボタン押してね!

2022.04.16

コメント(0)

-

アスガー・ファルハディ「英雄の証明」シネ・リーブル神戸no147

アスガー・ファルハディ「英雄の証明」シネ・リーブル神戸 アスガー・ファルハディというイランの監督の「英雄の証明」という作品を見ました。先週、キアロスタミという監督の初期の特集に通ったこともあって、「イラン」という国の名前に興味を惹かれてやってきました。 映画の本筋とは、少しずれますがイランという国の刑務所制度に驚きました。服役中に「休暇」があって、この映画の事件はその休暇のあいだに、服役者である男が家族のものとに帰宅した時に起こるという設定でした。日本の刑務所制度について知っているわけではありませんが、服役中に「休暇」はないのではないでしょうか。 で、その事件というのは、服役休暇の男が「拾った金貨を返す」という出来事ですが、テレビ、新聞という既存のマスメディアと、いわゆるSNSメディアの対決による「拾った金貨を返したという事実」の捏造ごっこが、映画のサスペンスの肝でした。「借金で服役中の人間がせっかく手に入れた金貨を返した!」 というニュースを美談として仰々しく報道するメディア。美談に便乗する、刑務所の偉い人たちや慈善団体の思惑。男に金を貸して騙されたと思っている人たちの怒り。新たに起こる事態を、再び、三度、ニュースにしてはやし立てるメディア。大手メディアの美談を叩くSNSの投稿。だんだん宙に浮いていく男の行動の真実。 メディアを巡る現代社会の断面の一つが鮮やかに映像化され、自分がしたことを見失いない、メディアによって引き起こされていく事態に追い詰められていく男とその恋人、ただでさえスラスラとは表現できない吃音の息子の三人が、ニュースの嵐の中を真実を求めてさまよう巡礼のように描かれていきます。三人は、果たして真実にたどり着くができたのでしょうか。 ファルハディ監督は「本当の事は吃音でしか語ることができない」 という真理を描こうとして、案外、古典的な結論にたどり着いたとは思いましたが、刑務所に帰っていく男と、それを見送る少年の姿にホッとしたのも事実です。 ニュースの嵐に翻弄されるラヒム・ソルタニ(アミール・ジャディディ)とその息子シアヴァシュ(サレー・カリマイ)に拍手!でした。 余談ですが、「由宇子の天秤」という邦画のことを思い出しました。世間の評判とは裏腹になんとなく納得がいかなかったのですが、現代社会の断面をえぐろうとしているという意味で、よく似た作品だと思いました。監督 アスガー・ファルハディ脚本 アスガー・ファルハディ撮影 アリ・ガーズィ美術 メーディ・ムサビ衣装 ネガル・ネマティ編集 ハイデー・サフィヤリキャストアミール・ジャディディ(ラヒム・ソルタニ)サレー・カリマイ(シアヴァシュ:息子)サハル・ゴルデュースト(ファルコンデ:恋人)モーセン・タナバンデ(バーラム:金を貸した男)マルヤム・シャーダイ(マリ)アリレザ・ジャハンディデ(ホセイン)サリナ・ファルハディ(マザニン)フェレシュテ・サドル・アラファイ(ラドミラ婦人)2021年・127分・G・イラン・フランス合作原題「A Hero」2022・04・12-no52・シネ・リーブル神戸no147

2022.04.16

コメント(0)

-

徘徊2022年4月5日「宇治川の上流の桜はスゴイ!(3)」矢部町・大倉山公園あたり

「宇治川の上流の桜はスゴイ!(3)」徘徊 2022年4月5日 矢部町・大倉山公園あたり 左岸の並木を東まで歩いて橋を渡りました。対岸から今歩いてきたところを撮るとこんな感じです。西日があたって明るい並木が写っていました。 川沿いにこんなふうに連なっていました。右岸の並木も歩道にかぶさるように花をひらいています。見事な桜並木です。 こんなところがあるとは、まあ、ウロウロしてみるものですね(笑)。 今度は右岸からと歩き始めたのですが、こちらのこの辺りは一般道路ということもあって自動車とか、結構、駐車している人もあって、ちょっとめんどくさい気がしました。 このまま、歩道沿いをとも思ったのですが、人もいらっしゃるので、なんとなく左を見ると、これはこれは!という花が咲いていました。 菜の花です。なんかこの黄色が、サクラを見上げてぼーっとしていたシマクマ君には新鮮でした。で、その奥のほうを覗いてみると、なんかすごい花房が満開です。 宇治川に、北のほうから流れ込んでいる小さな川の築地に咲いているこの花は何でしょう。気になるのですが、民家の奥なので近づけません。で、路地を入って、そのお家の正面に入って驚きました。 ボケの花が満開です。色合いもピンクと白が上手に混ざっていて、とても上品で、思わず写真を撮りました。 上の花房は、このお宅の裏なのですが、何の花だったのでしょうね。木にはかかりますが、ここから大倉山公園のほうに帰ります。 先程の宇治川の少し下流です。右の丘の上はこの辺りは墓地ですが、もう少し西南は大倉山公園です。 公園の北の入り口から登ってくると椿の木が満開でした。 公園の頂上では枝垂桜が満開です。 まだまだ若木ですが、緑の木立の中の枝垂れ桜もいいですねえ。 大倉山公園のグランドあたりの並木です。 いつもなら喜ぶのですが、ついさっき宇治川上流の壮観を見て来たばかりなのでここで咲いているサクラには何の罪もないのですが、少々物足りません。 下から日の光に透かして見上げるサクラの花は、やはりいいですねえ。これは西日ですが、青空が写っているのが嬉しい写真でした。 どうも、長々とお付き合いありがとうございました。楽しい数時間でした。じゃあ、また。ボタン押してね!

2022.04.15

コメント(0)

-

徘徊2022年4月5日「宇治川の上流の桜はスゴイ!(2)」矢部町あたり

「宇治川の上流の桜はスゴイ!(2)」 徘徊2022年4月5日 矢部町あたり 宇治川の右岸が桜並木で、ずーと向こうまで続いています。それを左岸から写真に撮りながら歩きました。川の水は向こうからこちらに流れています。 時刻が4時を回っていましたから、日が少し傾きかけていて、明るい光で撮れなかったのが残念です。 川の右岸に並木が続いていて、みんな満開です。 川の水量は少ないのですがきれいな水が流れています。花影が映っている様子は、残念ながら暗くて撮れません。 ここまで歩いて、左にはこんな風景が広がっていました。西日が当たっているところは明るいので花の様子がふわふわ写ってうれしいですね。 で、右を向くと今度は左岸の桜並木が続いています。こちらは全体に日がさしていて明るくて写真写りがいいですね(笑)。 見上げれば、サクラです。もう、夕暮れ間近なのですが青空に映えて美しいですね。 ここが並木の終点です。桜の木の下には赤ちゃんを抱っこしたお母さんとか散歩していらっしゃって、自転車でやって来たオジサンがカメラを構えたりしておられます。 ここで振り向けばこんな感じです。この辺りで一服ですね。ご存知の方には当たり前の名所なのでしょうが、全く知らなかった新しいサクラ・スポットの発見でした。ちょっと驚きました。街中もウロウロしてみるものですね。 並木の東のはずれに橋がありました。川を渡って右岸からの眺めはこんな感じです。 あんまり写真が多いので、ここから後の続きはその3になっちゃいますね。ここから大倉山公園まで歩きます。続けて覗いてくださいね。じゃあまた。ボタン押してね!

2022.04.14

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年4月7日「帰り道のミドリの桜」須磨・高倉台あたり

「帰り道のミドリの桜」 徘徊日記 2022年4月7日 須磨・高倉台あたり 高倉台からの帰り道です。左手には須磨離宮の裏山が見えています。 緑の山のなかにピンク色の桜の咲いているのが見えます。時刻は5時を過ぎていて、向こうの斜面には西日が当たっていますが、シマクマ君が歩いている歩道は、少し暗くなっています。 暗い林の中に緑の桜がうつくしく咲いています。 毎年この季節に、この道を通るようになって数年経ちますが、この花が楽しみです。緑の桜はあちこちで見かけますが、ここの花は、花の中が緑色でとても上品です。「一枝折って・・・」という誘惑にかられるのですが、残念ながら歩道から少し離れた藪の中の木です。 どんどん下って行って、離宮公園前の横断歩道を渡って、路地を下れば山陽電車の須磨寺駅です。いつもはここから山陽の垂水駅まで電車に乗ります。なにを思ったのでしょう。「今日はJRの須磨まで歩こう。」 そういうわけで、須磨寺駅の踏切を南に渡って、チーズケーキのお店の前で、ちょっと立ち止まって、思い直して南に出るところに不思議な花が咲いていました。 八重の桜だとは思うのですが、同じ枝に白、赤、ピンク、混合までみんな咲いています。せんじつ、FBのお友達が、どこかで見かけられて「不思議です」とおっしゃっていた花と、同じパターンの花のようです。 まあ、こんな感じです。よそ様のおうちの庭をのぞき込んでいるわけですが、不思議なものは仕方がありません。接ぎ木とかの関係でしょうか。 薄暗い林の影に咲く緑の桜のあとは、三色混合そろい踏みの、まあ、しかし、かわいいサクラ(?)でした。新しい年の初仕事で、少々疲れてはいたのですが、若い人と出会い、いろんな花と出会う、楽しいものです。春は、やっぱり。いいですねえ。それじゃあ、また。ボタン押してね!

2022.04.14

コメント(0)

-

徘徊2022年4月5日「宇治川の上流の桜はスゴイ!(1)」中山手・矢部町あたり

「宇治川の上流の桜はスゴイ!(1)」徘徊2022年4月5日中山手・矢部町あたり 関帝廟から、ちょっと西に歩くと熊野神社があります。境内の桜を下から仰いで、となりの坂道を上ると山手小学校です。なんか、立派な校舎で、サクラも満開でした。 この学校の南を歩いて、そのまま西に歩けば大倉山公園ですが、方向を少し北に変えると、中山手公園という小さな公園がありました。 誰もいない、小さな公園のサクラですが、やっぱり、見事に満開でした。 街角の小さな公園に、ウロウロ、立ち寄るのですが、たいてい誰もいませんね。春休みだと思うのですが、子供たちが街角で遊んでいる光栄にはめったに出会えません。町全体が、ちょっと老人化しているのかもしれませんが、不思議といえば不思議です。 でも、まあ、サクラとかは立派に咲いているわけで、徘徊老人に文句があるわけではありません。 この小さな公園を北に抜けて、出たところを西に行けば大倉山公園の北の端位に出るようですが、反対の東に歩きました。すると宇治川の上流に出てきました。大倉山公園の東を流れて、神戸駅の少し東の宇治川商店街の下を暗渠でを流れている川ですが、上流は歩いたことがありません。 下流の大倉山公園あたりの川沿いのサクラはよく見かけていますが、上流にもサクラあるようです。少し歩いてみました。 スゴイ! 下流の比ではありません、ずっと向こうまで桜並木が続いています。ちょっと、大変です。ここからは(その2)でどうぞ。ボタン押してね!

2022.04.13

コメント(0)

-

週刊 読書案内 西東三鬼「神戸・続神戸」(新潮文庫)

西東三鬼「神戸・続神戸」(新潮文庫) 奇妙なエジプト人の話 昭和十七年の冬、私は単身、東京の何もかもから脱走した。そしてある日の夕方、神戸の坂道を下りていた。街の背後の山に吹き上げてくる海風は寒かったが、私は私自身の東京の歴史から解放されたことで、胸ふくらむおもいであった。その晩のうちに是非、手ごろなアパートを探さねばならない。東京の経験では、バーに行けば必ずアパート住まいの女がいるはずである。私は外套の襟を立てて、ゆっくり坂を下りて行った。その前を、どこの横町から出てきたのか、バーに働いていそうな女が寒そうに急いでいた。私は両県のように彼女を尾行した。彼女は果たして三宮駅の近くのバーへ入ったので、私もそのままバーへはいって行った。そして一時間後にはアパートを兼ねたホテルを、その女から教わったのである。 それは奇妙なホテルであった。(P9~P10)「昭和17年冬」、「東京からの脱走」、「襟を立てた外套」、「バーの女」、何やら江戸川乱歩の登場人物あたりを彷彿とさせて、なんというか、探偵小説か悪漢映画の主役の登場というふうな書き出しなのですが、一つだけ「はアー?」と思わせる「胸のふくらむおもいであった」で脱臼させられて、「こりゃ、ちゃうな」というところに作者がいるようです。 昭和29年(1954)から「俳句」(角川書店)という雑誌に連載された、俳人西東三鬼が神戸時代の思い出を綴ったエッセイ(?)「神戸」の第一話「奇妙なエジプト人」の書き出しです。 友人にすすめられて読み始めて、「胸のふくらむおもいであった」あたりで、これが西東三鬼という人の「俳味」なのだろうと当てずっぽうをかまして読んでいたのですが、続けてこんな話が出てきて絶句しました。 その窓の下には、三日に一度位、不思議な狂人が現れた。見たところ長身の普通のルンペンだが、彼は気に入りの場所に来ると、寒風が吹きまくっている時でも、身の回りのものを全部脱ぎ捨て、六尺褌一本の姿となって腕を組み、天を仰いで棒立ちとなり、左の踵を軸にして、そのままの位置で小刻みに体を廻転し始める。生きた独楽のように、グルグルグルグルと彼は廻転する。天を仰いだ彼の眼と、窓から見下ろす私の眼が合うと、彼は「今日は」と挨拶した。(P11) もうやめられません。この後、この「普通のルンペン」とのやり取りこんなふうに続きます。 私は彼に、何故そのようにグルグル廻転するのか訊いてみた。「こうすると乱れた心が静まるのです」と彼の答えは大変物静かであった。寒くはないかと訊くと「熱いからだを冷ますのです」という。つまり彼は、私達もそうしたい事を唯一人実行しているのであった。彼は時々「あんたもここへ下りてきてやってみませんか」と礼儀正しく勧誘してくれたが、私はあいかわらず、窓に頬杖をついたままであった。 彼が二十分位も回転運動を試みて、静かに襤褸をまとって立ち去った後は、ヨハネの去った荒野の趣であった。それから二年後には、彼の気に入りの場所に、てんから無数の火の玉が降り、数万の市民が裸にされて、キリキリ舞したのである。(P12) いかがでしょう、この章の題は「奇妙なエジプト人の話」なのです。要するに、この話は、落語でいえば枕なのですね。その枕の「普通のルンペン」がこうなのです。「奇妙な」、その上、当時、「敵性国人」として監視対象だった「エジプト人」の話はいったいどうなるのでしょう。というわけで、あとはどこかで本書を手にとっていただくしか仕様がなさそうですね。 ところで西東三鬼という人ですが、要するに、ちょっとぶっ飛んでいるのですが、一方では、五七五では収まりそうもない大きな世界をどこかでを感じさせてくれる人でもあります。水枕ガバリと寒い海がある こんな句が高校の国語の教科書に出てくることもあって、よく知られていますが、こんな句もあります。つらら太りほういほういと泣き男秋の暮れ大魚の骨を海が引く 最近、小沢實という人の「名句の所以」(毎日新聞出版)という本で見かけて、ハッとした句です。「神戸」では、ただの世話焼きのおっさんとして登場するのですが、戦争末期から戦後のどさくさの神戸の町で生きる奇妙奇天烈な隣人たちの世界を、神戸の町ごと壺中の天に抱え込んでいる方術士というのは、ちょっとほめ過ぎでしょうか。まあ、そんなところがあると思います。 とくに、震災以前の古い神戸をご存知の方には、特におすすめです。乞うご購読!(笑)

2022.04.12

コメント(0)

-

徘徊2022年4月5日「街の中の小さな公園にも桜!」花隈・中山手あたり

「街の中の小さな公園にも桜!」 徘徊 2022年4月5日 花隈・中山手あたり 4月の始めから、元町4丁目の映画館に日参しています。昼過ぎから、宿題を忘れた子供にインタビューする映画を見ました。映画館を出て時計を見ると、まだ4時にもなっていません。で、そのまま北に歩いて北長狭通を横切り、花隈公園にやってきました。公園の遠景を撮り忘れているのはいつものことです。 上の広場に出る石畳の道には鳩が群れていました。カメラを向けて近づいても逃げません。この写真に写っている三倍はいたと思います。石垣に腰を掛けて、カバンから取り出したおにぎりを食べ始めると寄ってくるのですが、かわいらしいというよりも、なんだか、かえって不気味です。 花隈公園の桜は、丁度、満開でしたが、なんといっても黄色い幟が目を引きました。さすが、花隈公園!ですね。 公園には、花を見ながらお弁当を食べている家族連れとか、連れ立っている高校生とか、写真を撮っているおじさんとかけっこうたくさんいらっしゃったのですが、写真の画面には写していません。で、写っているのは、堂々の県警本部です。 今日は街中の桜探訪のつもりなので、なんというか、ビルごと桜とかには興味はありませんが、ここだと写ってしまうのですね。もうちょっと北のほうに歩いてみます。 ほら、やっぱりありますね。ここは「花隈小公園」というらしいです。周りはマンションで、日陰なのですが公園です。 そんなに古い木ではありませんが、律意義に咲いていますね。向うのマンションとの取り合わせがいいサクラでした。 おや、向こうに面白そうな建物が見えます。 関帝廟ですね。以前、このブログを読んでくれた知り合いの方が、この辺りにあると教えてくれて、知っていはいたのですが、なぜかこの道を通るのは初めてで、前に来るのは初めてです。ちょっと覗いてみますね。 一つめの門です。今さら言うまでもありませんが、関帝というのは三国志に出てくる関羽のことですね。中国では孔子廟と関帝廟が有名ですが、内モンゴルのフフホトには王昭君という女性をまつった昭君廟というのもありましたよ。 石碑です。ちなみに関帝廟は華僑の人たちが商売の神様として関羽を祀っている廟らしいですね。関羽は武将ですが、義を重んじた人で商売に通じるんだそうです。 中に入ると二つめの門があって、アニメのスーパースターになれる顔出し用のパネルもあります。なぜか、ここにはこんな祠もありました。 お地蔵さんです。なんか、このバランス感、最高ですね。日本の神社だとこうはいきませんね。で、二つ目の門から中を覗くとこんな感じでした。 で、門の柱には立派な龍も巻き付いていらっしゃいます。こちらが向かって右側の柱の龍さんですね。 下の写真の龍さんが、向かって左側に巻き付いていらっしゃった方です。 こうなると、狛犬さんは?というわけですが、いらっしゃいました。 もっとも、中国のお社で狛犬と呼ぶはずはないわけで、なんとお呼びしていいのかわかりませんでしたが、面白いのは門の左右に。それぞれ跳ねていらっしゃるのですが、ご両者ともに口が開いているのですね。 で、本殿(?)です。線香が焚かれていて、いい雰囲気ですが、お線香なのですね。まあ、ちょっと違う感じのお線香でしたが、お賽銭箱もありました。 関羽さんと、あとお二人祀られていましたが、写真は遠慮してくださいということで、覗いてきただけです。実在の人をまつっていらっしゃるのがすっきりしていていいですね。日本の場合は、実在の人はたいてい怨霊ですが、ここでは英雄崇拝な感じがしました。大陸的ということですかね? 本殿のほうから振り向くとこんな感じで、こじんまりしたいい場所ですね。中に入って佇んでいると、ちょっと見のケバケバしさにもなれて、案外、落ち着きます。 長々、お付き合いありがとうございました。で、ここから熊野神社のほうに歩きますが、それはつづきそうぞ。ボタン押してね!

2022.04.11

コメント(0)

-

週刊マンガ便 はるき悦巳「どらン猫小鉄 奮戦記」(二葉文庫)

週刊マンガ便 はるき悦巳「どらン猫小鉄 奮戦記」(二葉文庫) 2022年の2月のマンガ便に入っていました。もうなんにもいう必要のないマンガです。シマクマ君のお家で長年愛してきた「じゃりン子チエ」の文庫版です。奥付を見ると2020年9月13日初版となっていますから、最近の復刊ですが、「小鉄」と「ジュニア」という、ネコ君たちが主人公の話を「どらン猫小鉄 奮戦記」と新しい書名をつけて再編集して作った本のようです。2020年の「大阪ほんま本大賞」とかの特別賞を受賞しているらしいです。 「何を今さら」という気もしますが、新たな読者の目に触れるのはうれしい限りです。ご存じない方のため解説すると、二匹の「ネコ君」は、表紙のまえにいるのが「小鉄」君、後ろで笑っているのが「ジュニア」君ですが、それぞれ「小鉄」君はチエちゃんの経営するホルモン焼き屋の、「ジュニア」君はチエちゃんのパパのテツが出入りしている、お好み焼き屋「堅気屋」、実は花札博奕の博奕場「遊興倶楽部」の、それぞれ家ネコのように暮らしていますが、もともとはさすらいの「極道ネコ」でした。 今は「小鉄」君は、主人のチエちゃんの極道パパ、テツの名前をもじって「小鉄」と名乗っていますが、「月の輪の雷蔵」という、そっち方面では伝説化されている渡世の仇名を持つ任侠猫でした。今でも「必殺タマつぶし」という必殺技を繰り出すことがないわけではありませんが、そのあたりの「野良」を相手には暴れたり威張ったりしない、まあ、雷蔵さんなわけです。 上のページがジュニア君とおっさんとの出会いのなれそめですが、もう一匹のジュニア君が暮らしているのは、「堅気屋」というお好み焼き屋ですが、実はここの主人は百合根光三というおっさんで、もともとは博奕うちですが、テツという異常人格と出会って尻尾を撒いた、ネコ好きのおじさんになっています。 このマンガがいいのは「小鉄」君はチエちゃんの境遇に対する愛に生きていますし、ジュニア君は百合根光三さんに対しては、飼い主としてなのか、人柄に対してなのかわかりませんが、仁義を通していることにあるところだと思います。 二匹は、客観的に人間や野良猫の世界を見ているのではなく、それぞれの境遇を生きているわけで、まあ、それは猫の技とは言い難い、人間的なあり方なのですが、マンガとしては、そこに飽きることがない所以があると思います。 マンガトータルでいえば、はるき悦巳というマンガ家がとてつもなく映画の好きなおっさん(?)であることは明らかで、キャラクターのデフォルメの中にも、ストーリーの展開の中にも映画好きを感じてうれしい限りですが、今回読み直して、ト書きの多さには、ちょっと呆れました。老眼化したシマクマ君の目には、ト書きで延々と書き込まれる物語をじっくり読むのは不可能でした。そういう意味では、これを読んだ若いころが、実に懐かしいマンガでしたが、若い人が辛抱強くト書きを読んで好きになってくれたらうれしいと心から思います。

2022.04.10

コメント(0)

-

徘徊2022年4月4日「タケノコ山の枝垂れ桜」団地あたり

「タケノコ山の枝垂れ桜」 徘徊 2022年4月4日 団地あたり 住んでいる団地の敷地の中に竹林があります。その竹林の裏、ちょっと小山になったてっぺんに枝垂れ桜があるのですが、今年は見事に咲いていました。 ご覧の通り、竹林とセットです。歩道から少し外れていて、他の桜の木も重なって植わっていますから、ちょっと気付きにくいのですが、住んでいる方たちはご存知です。 シマクマ君は、下の歩道から見上げているだけなのは、ちょっと、癪なので木下まで登ってきて、花の下から撮ろうと頑張っています。 この写真の正面の大きな木は、普通のソメイヨシノです。その木も満開です。で、手前に写っているピンクの花が枝垂れ桜の花房です。花の下にもぐり込んで、アップするとこんな感じです。 で、しゃがみこんで上を見上げて、カメラ構えて、ゴソゴソしていて躓きました。 いうまでもありませんが、タケノコです。孟宗竹のタケノコですから、そこそこの大きさです。サクラのことを忘れて、丁度、堀ごろ、食べごろの姿に・・・・。 この団地は、こうやってウロウロしているとこういう誘惑にかられることが多いのです。モモ、梅、柿、カリン、そして筍。 中学生のころ校庭のザクロを取っていて叱られたことを思い出しました。「これは、みんなが愉しむためのものだよ。」 とか、なんとか、先生は、そういうことをおっしゃっていましたが、まあ、今、園芸用の小さな移植ゴテさえあれば、そんなことは思い出さなかった気もします。ボタン押してね!

2022.04.09

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年4月7日「炎上!女の園の枝垂れ桜!」須磨・高倉台あたり

「炎上!女の園の枝垂れ桜!」 徘徊日記 2022年4月7日 須磨・高倉台あたり 今日は2022年4月7日、久々に須磨の高倉台にやってきました。JR須磨駅前から妙法寺行きの市バスに乗って高倉台南口です。 バスを降りると、右手の山に桜満開です。 横断歩道を二つ渡ると、ようやく、ちょっと緑の若葉が見え始めていますが、まだ枯れている芝生と青空が気持ちのいい坂道です。 この道は、何とも素直なというか、ありきたりというか、花壇のキンセンカも眩しいほど明るい道ですが、いかにも楽しい「女の園」への登り道です。 写真の突き当りが校門です。 今、まさに満開!です。風が吹くと花吹雪が舞ってきて、数人の女子大生さんたちが吹雪を浴びようと歓声を上げていらっしゃいます。若い女性の甲高い笑い声を聴きながら、シマクマ君は久しぶりに人中にやって来たことを、妙にしみじみと実感したりしています。 校門を入ると、もう1本大きな木が満開です。でも、お目当てはこの木の向こうです。 ここに見事な枝垂桜があるのです。校舎を背景にして噴水の庭を見下ろす位置にあるのですが、庭のほうは撮り忘れました(笑)。 この木を知って5年ほどたつのですが、毎年美しく咲いています。学校の方は、ちょっと自慢なのではないでしょうか。今日はこの花を見にやって来たといえば、まあ、風流人ということになるのですが、まあ、それだけで、ここまでやって来たわけではありません。これから少しお仕事です。1年ぶりに人前に立つのでオタオタ、ドキドキしています。ノンビリ、サクラに浸っている余裕はありません。 というわけで、ちょっと教室に行ってきます。帰り道はまた報告します。じゃあ、また。ボタン押してね!

2022.04.08

コメント(2)

-

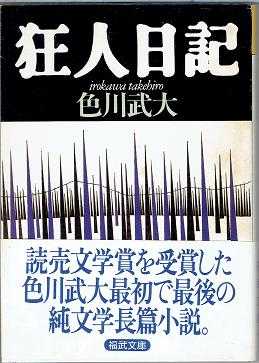

週刊 読書案内 色川武大「狂人日記」(福武文庫・講談社文芸文庫)

100days100bookcovers no70色川武大「狂人日記」(福武文庫・講談社文芸文庫) KOBAYASI君の星野博美『のりたまと煙突』から、「内省」をバトンにして、DEGUTIさんが差し出してくれたのは庄野潤三の『夕べの雲』でした。 作品名を見ながら、ふと、浮かんできたのは「ああ、いよいよ、出発点かあ・・・」 という感慨でした。 ぼくがこの作家の名前に出会ったのは高3の時でした。私淑していた世界史の先生の下宿の棚から借り出した江藤淳の「成熟と喪失」(今では講談社文芸文庫、当時は、たぶん、河出書房の単行本)という「第三の新人」を論じた評論の中でのことです。変なことを詳しく覚えているようですが、今思えばそれがぼくの「文学オタク」の始まりだったからなのかもしれませんね。 「オタク少年」は、翌年の一年間、午前中しか学校がない浪人生活をいいことに、「成熟と喪失」で論じられた作家たちを読みふけったわけですが、その中で、その後も読み続けたのが、遠藤周作や吉行淳之介ではなくて、庄野潤三と安岡章太郎、そして小島信夫だったというところに、まあ、「性根」の好みがあらわれているようでおもしろいですね。 庄野潤三が『プールサイド小景』で芥川賞を取ったのが1955年で、ぼくが生まれた翌年です。昭和30年。以後、一年間だったかのアメリカ留学の生活をつづった『ガンビア滞在記』、初期の代表作とも言うべき、釣りをする父と息子の話を書いた『静物』、で、『夕べの雲』が1965年です。 作風は、DEGUTIさんのおっしゃるように「平和な家庭の風景」の「おだやか」で「ユーモラス」な描写ということなのですが、うまく言えませんが、どこかに「喪われたもの」と「壊れそうなもの」の「不安定」を感じさせるところのある「おだやかさ」に惹かれたのでしょうね。たとえば、DEGUTIさんが引いていらっしゃる、こんな描写がぼくは好きです。 家ごと空に舞い上がって、その中には寝間着をきた彼と細君と子供がいて、「やられた!」と叫んでいる。 そういう場面を空想するのなら大風の方がよく似合う。台風では、そうはゆかない。 長々と思い出話をしてきましたが、バトンは「読売文学賞」 です(笑)。 なんだ、それなら、さっさとそっちに行けばいいじゃないかと言われそうですが、庄野潤三は読み直したい人でもあって、語りたかったのでしょうね。 『夕べの雲』が読売文学賞を取ったのは1966年ですが、23年後、1989年の受賞作が色川武大「狂人日記」(福武文庫、今は講談社文芸文庫)でした。 「麻雀放浪記」の直木賞作家、阿佐田哲也という方が通りがいいのかもしれませんが、ぼくにとっては「百」、「狂人日記」の色川武大です。彼はこの作品で読売文学賞を受賞しますが、受賞を知らないまま心臓破裂で世を去ったそうです。60歳の生涯だったそうです。 作品は「自分」と自称する「元飾り職人」の「狂気」と「正気」の間を行き来する日々の暮らし、「目」に見える外側の世界と内側の世界を描いた一人称の小説です。 主人公は病院で暮らしているのですが、彼が生きているのは、まあ、こんな世界です。「一番怖いものは、何ですか」と医者が上機嫌でいう。自分が黙っているので、さらにうちとけた調子で、「誰にもあるでしょう、怖いものが。蛇とか、蛙とか、虫とか」「そういうことなら、べつにないようですねえ―」自分はにべもなくいった。「ただ、怖くなりだすと、なんでも怖いです。」如何に生くべきか。そいうことを考える年齢では早くもなくなった。もう五十を越した、一生は短きもの也。このまま転げるように生き終えてしまいたいものだ。一人では、やっぱり生きていかれない。他者が居ない分だけ、幻像が繁殖してくる。自分の病気はここから発していると思う。他者に心を開け。簡単に思う人も居るだろうが、自分がやろうとすると、卑屈になったり、圧迫してしまったりしてしまう。そればかりでなく、どの場合も不通の個所がこつんと残る。死んでやろうと思う。ずいぶんよそよそしい言葉で、人に告げても信じるまい。自分にも、まだ嘘くさくきこえる。死んでやろうじゃない。死ぬよりほかに道はなしということだ。それで、自然史がよろしい。今日から、喰わぬ。 引用していて、ちょっとヤバい気分になりますが、こういうのをひと様に紹介していいのかどうか、不安になりますね。 とはいえ、この作品が1988年に上辞されたことに絡めていえば、戦後社会という経済成長はあれども、確たる支柱の「喪失」の中で生きることを余儀なくされた「個人」を描いて、「自我」を描き続けてきたといわれる「近代文学」と、「社会的人間」を描こうとした「戦後文学」の終焉を鮮やかに描き切った傑作だというのが、ぼくの思い込みです。 「平成」や「令和」の文学が、色川武大の荒涼とした「崩壊」の世界 を、どう受け止めているのか、興味深いのですが、どうも、だれも論じないまま忘れられて行く雰囲気ですね。 なんだか、老人の繰り言になりましたが、YAMAMOTOさん、お次をよろしくお願いします。T・SIMAKUA・2021・06・07追記2024・05・11 投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)(51日目~60日目)(61日目~70日目)(71日目~80日目)(81日目~90日目)というかたちまとめています。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.04.07

コメント(0)

-

徘徊 2022年4月5日「裁判所の桜」地方裁判所あたり

「裁判所の桜」徘徊2022年4月5日 神戸地方裁判所あたり 元町映画館で映画を見ようとやって来て神戸駅で降りたのですが、時間に少し余裕がありました。「ああ、そうだ。」 思いついたのは裁判所の桜です。そんなにたくさんあるわけではないのですが、上の写真の通り、背景がなかなかいいのです。 駅前の横断歩道を北に渡って、湊川神社と反対の横断歩道をもう一度、北に渡ると向こうに見えるのが神戸地方裁判所です。レンガの建物を残したままリニューアルした、不思議といえば不思議な建物です。 こんな感じです。もちろん、もう満開です。 これで、建物のほぼ全景です。サクラと青い硝子の建物がマッチして、面白い風景になっています。 今日は天気がよくて、ちょっと面白い光景も撮れました。屋上に日の丸、散り始めた桜、「止まれ」の標識です。 まあ、ぼくは日の丸とか、あんまり好きじゃないですが、最近、元同業者だったような方が「国」を憂えているかのような、もっともらしい発言をなさっているの見かけたりしますが、日の丸はためかせて桜が散るのを美化するようなムードをうれしがって、近所の人のことを悪く言うようなことはやめた方がいいと思いますね。 まあ、そんなことはともかく、ここから少し歩いた路地に美しいサクラと、名前のわからない真っ赤な花が咲いていました。 枝垂れ桜はぼくにもわかりますが、問題は真紅の花です。とりあえず桜をアップしてみます。 まあ、ピントが怪しいのですが、美しいですねえ。で、こっちです。 ひょとして、マンサクの一種でしょうか。花弁が独特というか、細い短冊のようになっていました。それにしても美しいものです。 ウロウロしていると映画の時間に遅れそうです。こっから東に歩けば10分もかからないのですが。 フフフ、今度は白です。木蓮ですね。この辺りの街路樹の木蓮は1週間ほど前に咲き終わってしまったのですが、この木だけがゆっくり咲いていて、開くのを楽しみにしていたのです。 そういえば、元町4丁目の紫の木蓮も咲いていました。4月2日の写真ですが載せますね。 というわけで、映画の開始時刻には無事間に合いました。今日見たのはキアロスタミというイランの監督の「ホームワーク」という作品でした。それではまた。 ボタン押してね!

2022.04.06

コメント(0)

-

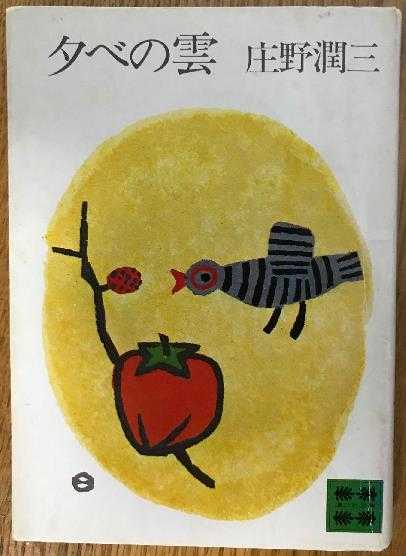

週刊 読書案内 庄野潤三『夕べの雲』 (講談社文庫)

100days100bookcovers no69 69日目 庄野潤三『夕べの雲』(講談社文庫) お久しぶりです。このところ、ますますやることがおそくなり、目はみえにくいわ、ものは失くすわ、言葉がでてこないわ と健全に老化が進んでいるところに、野暮用が重なっていて、なかなかできなくて、すみませんでした。 KOBAYASIさんご紹介の、星野博美の『のりたまと煙突』は読んだことがないので、題名にゆかりあるものか、紹介文関連で探したいのですが、「海苔」「卵」「煙突」「銭湯」「猫」などなど。どれも家には見当たりません。常々、手持ちの本が少なくても、もっぱら近くの公立図書館を自分の本棚のように使わせてもらっているのに、緊急事態宣言期間ゆえ、今回は図書館本はあきらめます。 で、また、手持ちの本を無理やりにでも関連つけられないかとKOBAYASIさんの文章を読んでいたら、この一文にこじつけられるのではないかと思い至りました。<「内省」とはいくぶん異なるが、圧巻は「東伏見」だろう。まるで短編小説だ。> 『のりたまと煙突』って「短編小説のようなエッセイ」を含んでいるのですね。それなら、その逆で「エッセイのような小説」 はいかがでしょうか。うーん。苦しいこじつけですが。 大学を卒業して就職が決まらない頃に知り合いから勧められた本で、いつかこれをと思っていた本にします。 庄野潤三の『夕べの雲』(講談社文庫)です。 庄野潤三は<第三の新人>の一人ですが、不勉強なので、ほかの作品は読んでいません。(吉行淳之介の『夕暮れまで』は大ヒットしたときにYAMAMOTOさんから本をお借りして読みました。今さらですが、ありがとうございました。)教員採用試験前のオベンキョーにこれくらいは読んどいたほうがいいのかしらと、思って読み始めました。 ところが意外にも、試験の役に立つどころか、山の上に住む一家のたわいない日常生活が淡々と描かれていて、エッセイなのか小説なのかわからないような筆致でした。読後、穏やかな心持ちになれて大好きな作品にはなりました。いつかは、この小説の中の家族のように、植物のことを気にかけ続けるような生活がしたいなあと、心に刻まれた本になりました。植物好きが嵩じた一因かもしれません。 話は私自身のことになりますが、学校では「国語」よりも「生物」の方が好きだったのに、数学も物理も化学もダメで理系をあきらめて、当時は、女子は文学部でしょみたいな感じで大学は文学部に進んだけれど、クラブやサークルではせめて「園芸」をと思っていました。でもなかなか見つからなくて、やっと「ENGEI」というポスターを見つけてお部屋に行ったら、ひげもじゃの年齢不詳の男性がいて、ちょっと不気味だったけれど親切な応対で「ここは演芸で、園芸ではありません。」「園芸のことは分かりません。」と説明してくれました。それが中国文学の松浦さんだったとは、あとで知りました。その後とうとう「園芸サークル」を発見。集まりに出席したら、5名いらした先輩方はみなさん農学部の方で、(当然といえば当然ですが、それまで全然気が付きませんでした。中年になってから、その時に農学部に転学することを思いつくべきだったのに と思うことしきり です。)その日は夏休みの水やり当番を決める会議でした。肥料や薬など、聞きなれない言葉に、場違いな文学部生であることや、夏休みに水やりのためだけに片道2時間近くかけて通うなんて嫌気がして、次回の集まりで退会してしまいました。その後、学生時代に花屋で2年間アルバイトもしました。卒業後、非常勤講師をしながらも、教師よりも花屋になれたらいいな なんてことを思ったりもしていました。(花屋も、重い水桶を動かすから腰を痛めやすいし、花の持ちがいいように店は低温にしているので冷えるし、水や農薬で指は荒れっぱなし。 で 怠け者の私には無理ですが。) 『夕べの雲』に戻ります。今Wikipediaを調べて、読売文学賞を受賞している有名な本だったと改めて知りました。もとは新聞連載小説だったそうです。 昭和39年(1964年)9月から昭和40年(1965年)1月まで日本経済新聞夕刊に連載された小説で、同年3月に講談社が単行本化しています。同年の野間文学賞候補となり、翌年1966年には毎日文学賞候補、読売文学賞を受賞しています。私の持っている講談社の文庫本は昭和46年7月発行で第7刷。もう一冊講談社文芸文庫を夫が持っていました。それは、1988年4月第1刷発行で、2005年8月第28刷発行と奥付にありました。こんなに売れていたとは知りませんでした。 丘の上の一軒家で自然と親しみながら暮らす大浦家(中年夫婦と3人の子どもたち)の日常生活を描いた「家庭小説」です。普通なら、家族にふりかかる事件や家族間の確執が描かれて、その危機や葛藤あるいはそれを乗り越える展開が描かれるところですが、それら一切のない季節感豊かで理想的な家族の単調で幸せな「家庭小説」です。 『アンナ・カレーニナ』の冒頭「幸福な家庭はみな同じように似ているが、不幸な家庭は不幸なさまもそれぞれ違うものだ。」 を思い出します。「幸福な家庭」の物語は読者に読む気を起こさせないというのが常套でしょうが、どうしてこの単調な小説がこれほど売れたのか。それでも、今となってはもう読む気をそそらなくなっているのか。そんなことも気になりました。 その土地のことをよく知らないよそ者が丘の上に一軒家を建てるが(作中の大浦は作家庄野潤三の分身でしょう。庄野は大阪出身で、30歳で東京に転勤。40歳のときに、川崎市生田の「海抜90メートル」の山のてっぺんに転居しています。それから新展開の「家庭小説」を書くようになったと、小沼丹が文庫本の解説で書いています。今も「山の上の家」はあるそうですね?2019年までは年に一度一般公開もされているようです。)風が強くて、始終風よけになる木のことを気にしているといったたわいのない話とか、子どものこと、害虫のこと、など13篇まとめられています。ここに書かれているのは、季節と家族とその知り合いの話だけです。外の社会のことには触れられていません。周辺の多摩丘陵が一気に「開発」され、自然が失われていくことに多少触れられてはいますが、批判する気はなさそうです。無常観というのか、すべては変わっていく、失われていくといくものだ。だからこそ、失われゆくものを哀惜し、ユーモアをもって書き記していこうとしているように感じられます。 目次 萩 / 終りと始まり / ピアノの上 / コヨーテの歌 / 金木犀 / 大きな甕 / ムカデ / 山茶花 / 松のたんこぶ / 山芋 / 雷 / 期末テスト / 春蘭 巻頭の「萩」より一部抜き出してみます。風当りの強い家に引越した当座の困惑を他人事のような余裕とユーモアで書いています。 何しろ新しい彼等の家は丘の頂上にあるので、見晴らしもいいかわり、風当りも相当なものであった。360度そっくり見渡すことが出来るということは、東西南北、どっちの方角から風が吹いてきても、まともに彼等の家に当るわけで、隠れ場所というものがなかった。 前からこのあたりに住んでいる農家をみれば、どういう場所が人間が住むのにいいか、ひと目で分る。丘のいちばん上にいるような家はどこを探してもない。往還から引っ込んだところに丘や藪を背にして、いかにも風当りの心配なんかなさそうな、おだやかな様子で、彼等の藁葺の屋根が見える。 農家の人たちがそういう場所を選んで住んでいるということは、この人たちの先祖がみんなそうして来たことを物語っている。多分、それは人間が本能的にもっていた知恵なのであろう。丘がいいか、ふもとがいいかということで迷ったりする者はいなかったのだろう。 こういうことを大浦が考えるようになったのは、この家を建ててしまって、家族5人が引越して来て少し経ってからであった。今更どこへまた移ることが出来るだろう。キャンプをしているのではないのだから、ここで具合がよくないから、あっちは変ろうというわけにはゆかないのだ。 古代人が持っていた知恵を持ち合わせていないことが分って、大浦はがっかりした。これでは、古代人以下ということになる。 しかし、そんなことを恥じていても始まらないから、何とかこの家を大風で吹き飛ばされないようにしなくてはならない。自衛の手段を講じなくてはいけない。大風で、というのは台風のことで、それを大風でというのは、台風が来た時のことをあからさまに考えたくないからである。 家ごと空に舞い上がって、その中には寝間着をきた彼と細君と子供がいて、「やられた!」と叫んでいる。そういう場面を空想するのなら大風の方がよく似合う。台風では、そうはゆかない。 強い風に悩まされているのかいないのか、目線が自他や時代や状況をあちこち行き来するユーモア、それと、自然におかれた状況が理解できる文体が読みやすかったです。 また、周辺の人の描き方にも惹かれました。「大浦」が頼みにしている一徹な植木屋「小沢」の描き方も挙げてみます。ちょっと長くなりますが、落語のような対話です。「山芋」の一部より 大浦はどちらかというと、せっかちな人間であったが、小沢と話をしている間は、自分がせっかちであるということは暫く棚上げにした。何の木を植えたらいいか、相談をするには、暇がかかる。だが、結論を急いではならない。 こちらがほしがっている木でも、小沢は、「それはいい。それにしなさい」 とはいわなかった。そういってくれれば助かるのだが、決してそういわないのであった。まるで小沢のいうのを聞いていると、買わせまい、買わせまいとしているような話しぶりなのであった。 (中略)「夏蜜柑(の木)、ほしいですね」と細君がいった。「ああ、あれは、この辺では、どうですか。冬蜜柑は、寒がりますから、無理ですが、夏蜜柑の方も、やっぱり、この辺では苗木を育てるのが、無理、なようですね。うちでも前に買って、鉢に植えたのが、一本あったんですが、二年くらいは、まあ、育っていましたが、そのうち花が咲かなくなって、どうも、これが、到頭、駄目になっちまって、抜いてしまいました。あれは、育てるのになかなか辛抱の要る木で、一人前になるのは、五十年と言います」「それなら」と大浦はいった。「一人前になったころには、こっちがもういなくなってる」 みんな、一緒に笑った。 (中略) 紅梅の話が出ると、小沢はこんな風にいう。「どうも、紅梅は、大きいものは少なくて。あれは植替えが弱いんです。うちの紅梅も、年々小さくなってゆきます」 何だか心細いことをいう。それで、聞いている方では笑ってしまう。小沢も笑う。 (中略)「おかめ笹は、どうですか」と大浦の細君が尋ねる。「そう、あれも先から先へひろがるからね」 小沢がそういうと、おかめ笹は止めた方がいいという気持になる。「桃は?」と大浦がいうと、「桃も、あぶら虫がついちゃってね。」 (中略)「かりんっていうのは、どうですか」と大浦は尋ねた。「あれもねえ、えらい棘の木でね」 (中略) 小沢はおしまいに、「木はいろいろあるけれど、さてこんもりしたので手頃な、いい木となると、なかなかないもので」と言った。 そういうことをいわれると、せっかく意気込んでいる大浦は、がっかりしてしまう。この人は、植木が商売でありながら、なぜこっちの気分に水を差すようなことをいうのだろう。つい、そういいたくなる。 だが、小沢に植木を頼むようになってからもう三年になる。大浦や細君が「あの木、ほしい」 と思って、小沢も反対意見を述べないで、すっときまった木は、これまでにもう植えてしまってある。小沢が「手頃な、いい木がない」というのも、無理はなかった。 それに、何でも向こうでほしいというのなら、持って来て植えてしまえばいいという植木屋なら(そういう植木屋がいるか、どうかは知らない)、事は簡単であろう。小沢は、そうゆかないのであった。小沢は、自分がお金を出して買って、この家に植えるような気でいるのではないか。それで、「あの木はまずい、この木もまずい」といっては、思案しているのではないか。そんな気がするほどであった。 こんなふうに偶然の出来事や出会いを淡々と穏やかなおかしみをもってつづられています。ここでは書きませんが子どものことを書いているところも、とても細やかな慈しみが感じられます。そして、そこから大浦自身の子どものころを思い出して、丁寧に語ってゆきます。自分にとってもかけがえのない子どもの時代があったことを目の前の子どもによって思い出すことになり、再び記憶で経験します。 自分は「今」から「過去」を思い出すと同時に、子どものことを「未来」から「今」を見て、かけがえのない子どもの時代を慈しみ、「今」のできごとを書き記しているようです。「今」が過ぎ去ることを知っている大人が、未来からの目線で子どもたちの「今」を、かけがえのない偶然の重なる今を書き留めている感じがします。 たわいもない偶然こそが大事なことを知ってしまった大人の記録のような小説ではないでしょうか。それを感じさせるのが季節の廻り、植物や虫や天候や、時にはそのときのTV番組も。切なさを内に抱いて、過ぎ去る自然を楽しめる小説でした。 SIMAKUMAさん 御無沙汰しております。おあとをよろしくお願いいたします。E・DEGUTI・2021・05・31追記2024・04・01 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.04.05

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年4月1日「蝶が孵りました!」

「蝶が孵りました!」ベランダだより 2022年4月1日 2022年4月1日の朝のことです。ベランダで布団を干していたチッチキ夫人の叫び声がします。「ちょっとー、ちょっときてよ!」 今日は、なんといっても油断大敵の4月1日です。「カメラもって、ハヤク―!」「なにか?」「なにかじゃないわよ、ほらここ見てよ!」「ええー、なんでこんなとこにおんねん?」「孵った、ばっかりよ!まだ、羽ひろがってへんやろ!」「どっから来たんやろ?」「ちょっと片づけようと思って覗いたらおってん!」 使っていない植木鉢の底に、どうも孵化したばかりで羽もよじれているアゲハ蝶がじっとしています。のぞき込んでいると少し動きました。羽を広げようとしているようです。「こんな植木鉢の底から出られるんかな?」「ヨチヨチしてるだけやし、無理チャウの。」「うーん、触ったらあかん感じやなあ。」 しばらく様子を見守っていましたが、どうもラチがあきません。で、思いつきました。植木鉢を近くの葉っぱの上に倒してみました。 こんな感じに動いてきました。ちょっとアップしてみますね。 さあ、ここからどうなるのか、ずっと見つめていたいようなものですが、やっぱりラチが空きません。ちょっとお出かけして帰ってみると、少し動いていました。 もう少しアップしてみます。 羽がうまくひろげられないようです。日がかげると気温も下がってきました。 あれから二日たちました。今日は4月4日です。 チューリップも開いてしまいましたが、花の中に何かあります。 羽をひらくことがとうとうできなかったアゲハの骸(むくろ)です。気温が下がってしまって動くことができなくなった葉っぱの上のアゲハだったのですが、こちらの方が温かいんじゃないかと、移してあげたのですが、やっぱり動けませんでした。 一冬、植木鉢の裏側にぶら下がって越したのですが、飛びたつことができなかったアゲハでした。何ともかわいそうなことでした。チューリップが散るのと一緒に土に埋めてやろうと思います。 4月1日にはじまった事件でしたが、残念な結末でした。それでは、また。ボタン押してね!

2022.04.04

コメント(0)

-

野原位「三度目の正直」元町映画館no114

野原位「三度目の正直」元町映画館 若い映画ファンから勧められて見ました。監督の野原位という名前に聞き覚えがありましたが、黒沢清監督の「スパイの妻」、濱口竜介監督の「ハッピーアワー」で共同脚本を書いていた人だそうです。 その二つの作品はなかなか評判がいいのですが、実を言うと、ぼくは「なんだかなあ・・・」という感想です。特に濱口竜介監督は、今、「ドライブ・マイ・カー」という作品で評判になっていますが、「ハッピーアワー」から「ドライブ・マイ・カー」、昨秋封切られた「偶然と想像」というオムニバス作品までかかさず見ましたが、「なるほど!」と納得できた作品にはまだ出会っていません。 みんなの誉め方を見たり聞いたりしていると、ぼくの映画の見方に問題があるんじゃないか、というのが今のところの結論で、そういうわけで、野原監督とかも見てみようというわけです。 で、映画です。暗い海岸です。車椅子に乗った女性に、押していた男性が「父さんをぼくが連れてきたら、あなたはうれしいか」と話しかけて、やがて、その男の姿が明るい光の中に浮かびます。で、シーンが変わりました。 そこから、カットというかシーンの断続的変化が、映像の「ストーリー化」、あるいは「コンテクストの理解」を拒否するかのように続きます。要するに見ていてカットとカットの繋がりがよく分からないのです。 しかし、最後まで見終えてみると、それぞれのカットは、それぞれの人物の造形のためには、かなり大切な要素であったことが、シマクマ君にでもわかるという仕組みでした。 主人公(?)は月島春(川村りら)という中年の女性です。まず、パートナーの連れ子である高校生の蘭がカナダに留学し二人の元を去る話から始まります。 続けて、蘭の父親である精神科医の野田宗一朗との別れ話です。で、実家に戻った月島春が街で記憶喪失の青年を拾います。名前を失っているこの青年に、「生人(なると)」という名を与え自分の子どもとして暮らし始めます。で、その名は流産で失った子供に付けようとしていた名だったことが明らかになっていきます。 「流産」、「義理の娘との別れ」、「記憶喪失の青年との暮らし」、もう、これだけで、「かなり」なことなのですが、映画は彼女の幼児体験に祖父による「性的虐待」があることを彼女自身に語らせます。 「三度目の正直」という題名の輪郭がおぼろげながら浮かんできます。「人間」であること、あるいは「女性」であることを出発点で否定された主人公の「人間」であり「女性」であることの回復・奪還の物語を「生人」という名前が暗示しているようです。 映画は「生人」に去られた月島春が暗い海に花束を流し、彼女のもとを去った記憶喪失の青年樋口明がたそがれる海を見ながら立ち尽くしているシーンで終わります。 主人公にそって、ここまで書いてきましたが、実は残り数人の登場人物たちのカット、カットは暗示に満ちています。 たとえば記憶喪失の青年樋口明は父親の家庭放棄による母子家庭での暮らし、その母の死という境遇の中での行倒れのようです。最初のシーンは彼と母親との会話だったことが見ていて、なんとなくわかっていきます。 月島春の母は独居老人ですが夫や舅との記憶は忘れたことにしているようです。弟の月島毅はラッパーですが、その妻美香子は育児放棄を予感させる不安な日々です。別れた野田宗一朗が恋する相手は患者である美香子です。 なんなんでしょうね、この人間群像は。普通の人の暮らしのベールの奥の孤独を暗示し続ける作品でしたが、映像で記憶に残ったのは月島春と「生人」のあいだで閉まってしまう電車のドアのシーンだけでした。 このシーンのよさはドアが閉まり電車が動くという現実がまず映し出されているからです。「なんでそうなるのだ」という暗示まみれの疑問の余地がないことです。 考えに考えた作品であることは認めますが、かえって通俗になってしまっていないでしょうか。通俗は言い過ぎかもしれませんが、描かれていく、それぞれの「危機」が、見ていて「めんどくさく」なっていくのを感じるのは、案外疲れるものでした。 ちょっと、機嫌よく拍手!というわけにはいきませんが、グラグラしながら立っている「存在」を感じさせた川村りらと出村弘美のお二人には拍手!でした。 いやはや、疲れました(笑)。監督 野原位脚本 野原位 川村りら撮影監督 北川喜雄 飯岡幸子照明 秋山恵二郎 鈴木涼太 蟻正恭子 三浦博之編集 野原位音楽 佐藤康郎キャスト川村りら(月島春)小林勝行(月島毅 春の弟・ラッパー)出村弘美(月島美香子 毅の妻)川村知(月島生人/樋口明 記憶喪失の青年)田辺泰信(野田宗一朗 春の前夫)2021年・112分・G・日本2022・03・29-no41・元町映画館no114

2022.04.04

コメント(0)

-

ベランダだより2022年4月1日「ベランダも、ちょっと、春です!」

「ベランダも、ちょっと、春です!」ベランダだより2022年4月1日 今日は4月1日です。ツイッター上で隣町の市長さんが「今日から子午線が日付変更線になります!」というエイプリル・フールをつぶやいていらっしゃっていて、シマクマ君にはかなりウケたのですが、笑わない人がいそうで心配な昨今です。 まあ、何はともあれ、ベランダの前のカイヅカイブキの日影が春です。向うには桜も見えます。 もう一度、何はともあれ、朝から快晴で、空気は少し冷たいのですがベランダからの眺めも春です。ベランダでボンヤリお昼寝というには、少々風の強い日です。 毎年おなじみのチューリップも咲きました。 白い花はヒメウツギとかいうそうです。今年あたらしくお目見えした花です。チューリップの向こうの赤い花はシクラメンです。白いのもあります。 こちらが白いシクラメンです。なんだかみんなピンボケです。ピンボケといえばこんなピンボケもあります。 赤くならないまま冬になってしまって、親木の茎のほうは枯れてしまったのですがなぜか実だけ残ってオレンジ色になったミニ・トマトです(笑)。「憎らしいのよ。ヒヨドリもカラスも見向きもしないのよ。食べれば片づけようと思っていたのに。」「人間がかじってみれば?」「いくらなんでも、それは無理ね。カラスだからザマーミロなのよ。」 まあ、植木鉢を触るのが少々しんどいのでしょうかね。ここの所、ベランダいじりもお留守の様子です。チューリップの鉢が、他にもあったはずなのですが、芽が出なかったようで、「わかんない」とかおっしゃっていました。 あほな会話をしながら眺めているのは、向こうに見えるサクラです。梅の花は見事に散ってしまいましたが、雪柳とのコラボがうつくしい2022年の4月1日です。 天気が悪い日が続いていいたこともあって、春休みのはずなのに子供たちの声があまり聞こえてこなかったここ数日ですが、今日は集まっています。まあ、集まるといっても数人なのですが、子供たちの遊ぶ声が聞こえてくるのはいいものですね。 さて、ちょっとサクラを見てくるとしましょう。じゃあ、また。ボタン押してね!

2022.04.03

コメント(0)

-

徘徊2022年4月1日 「ご近所、満開です!」団地あたり

「ご近所、満開です!」徘徊2022年4月1日 団地あたり 昨日の3月31日は雨模様の曇天でした。北から強い風も吹いて、そろそろ満開を迎えている団地のサクラにはつらい一日でしたが、散らずに頑張ったようです。 うって変わって、4月1日は快晴でした。シマクマ君も朝から団地徘徊です。玄関を出て右手を見ると見えるのが最初の写真のサクラです。青空の背景によく似合います。 で、取り忘れていたのが正面のこれです。 玄関を出たすぐそこ、正面に桜の木があるのですが、4月1日に撮り忘れていました(笑)。仕方がないので、翌日の4月2日の写真です。4月2日は青空ではないことが残念ですが、ここから左に視線を移すと、再び4月1日に戻ります(笑)。 写真の正面が西の空で、団地としては西の駐車場ということになります。 向こうまでサクラの並木が続いていますが、突き当りに見える立も葉中学校です。で、もう一度視線を右に戻して東の方に進んでいきます。 まずは、今満開を迎えているモモの木です。サクラもいいのですが、桃の花も捨てがたいですね。その木の向こうは左から右にかけてずっとサクラの木です。で、左から順番に写してみました。 もう少しカメラを右に振っていくと、先程はモモの木の背景にあった雪柳でしたが、今度は少し上にあるサクラの前景になりました。なかなか贅沢な花の競演ですね。 シマクマ君は、雪柳が生け垣になっている植え込みの中にゴソゴソ入り込んで撮っています。振り返ると、先程の桃の木が反対から撮れました。向うに見えるは、お隣の小学校で、左手はすんでいる棟の駐輪場です。愛車のスーパーカブも映っています(笑)。 カメラを右に振るとこんな感じです。 右端にあるのは箒桃の木ですが、まだ咲きはじめたばかりです。もう少し咲いている木もあります。 この写真だと、箒桃が勝手に、単独で、咲いているようですが、サクラと共演していただくとこんなふうになります。 もうちょっと共演者を増やすとこんなふうにもなります。赤い花の箒桃は写っていませんが、ピンクの花の箒桃は写っています。黄色い花の茂みは連翹です。 暮らしている棟の駐輪場あたりをウロウロするだけで、これだけ楽しめるのですから、春はいいですねえ。 もう少しウロウロしてサクラを映してこようと思います。続きものぞいてくださいね。ボタン押してね!

2022.04.02

コメント(0)

-

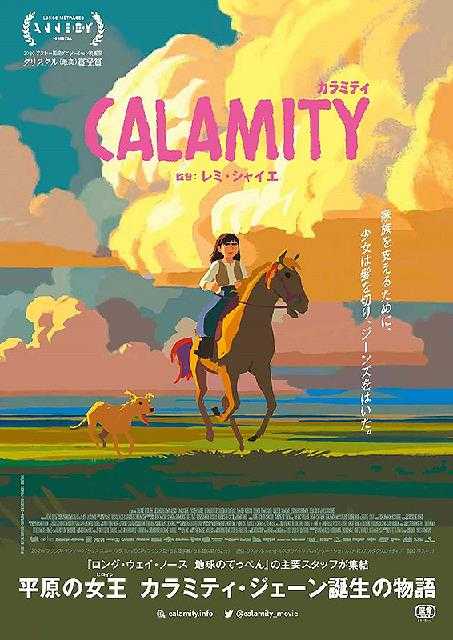

レミ・シャイエ「カラミティ」KAVC

レミ・シャイエ「カラミティ」KAVC 久しぶりに神戸アートヴィレッジセンターに来ました。お目当ては「カラミティ」というアニメ映画です。 昨年だったでしょうか、公開された「ロング・ウェイ・ノース 地球のてっぺん」のレミ・シャイエ監督の新作でした。 西部開拓時代、19世紀の中頃でしょうか、アメリカに実在した女性のガンマン、カラミティ(厄介者)・ジェーンが誕生するエピソードを描いた作品だそうです。 フランスのアヌシー国際アニメーション映画祭で2020年に長編部門のクリスタル賞(グランプリ)を受賞した長編アニメーションです。90年代に「紅の豚」がグランプリだったこともある映画祭のようです。 映画は新天地に向けて旅する幌馬車隊のシーンから始まりました。眉の太い、なかなかいい顔の少女がマーサ・ジェーンです。母のいない旅のようです。妹のレナと弟のエリージャの世話をしながら新天地の夢を語り聞かせています。 で、しゃべり始めたジェーンを見ていて焦りました。吹き替え版だったのです。好き嫌いの問題にすぎないのでしょうが、日本のアニメ映画の子どもの声がぼくはあまり好きではありません。「ドラえもん」の大山のぶ代くらいになると、まあ、芸といっていいのでしょうが、のび太やジャイアンの声にはついていけません。あんなしゃべり方をする子供は、世界中どこにもいないでしょう。 まあ、そうはいっても聴いていればなれるもので、慣れたころに事件が起こりました。幌馬車の運転(?)を誤った父親が大けがをしてしまうのです。 で、ジェーンは父親に代わり、馬に乗り、投げ縄を投げ、ズボンをはいた「男たち」と同じ行動を開始するのですが、それを見た周りの大人たちからこのカラミティ(厄介者)! と罵倒されます。でも、くじけないんです。で、そこからジェーンの「冒険(?)」、「闘い(?)」が始まります。 彼女の行動は、当時の社会の目線から見れば「カラミティ」なわけですが、ケガをした父に代わり幼い妹と弟を守ろうとした「愛と責任感」の少女ジェーン・マーサとして、実に肯定的、積極的に描いているところがレミ・シャイエ監督の心意気でした。 そこから、彼女が、ホンモノの「カラミティー・ジェーン」へ成長する冒険は見ていただくほかありませんが、なんといってもシーン、シーンの美しさ、明るさは、北極海の話だった「ロング・ウェイ・ノース」をしのぐものでした。 こちらがフランス語版のチラシです。西部の自然の色彩の美しさが画面いっぱいに広がります。チラシをご覧になれば気づいて頂けるかもしれませんが、画面の「色彩」の扱い方が独特で、色を混ぜないのですね。色紙を張り重ねて、グラデーションを面で作っている感じで、見ていて時間がゆっくり流れている印象を持ちました。その画面の印象を支えているのが音楽で、バンジョーの音が軽やかなブルーグラスの曲調がピッタリはまっていて、いい気分です。 ズボンをはいて頑張った、太い眉のマーサ・ジェーンに拍手!でした。それから、西部のじゃじゃ馬カラミティ・ジェーンを「男」の壁を越えて自由に生きる女性の誕生として、イヤミなく描いた監督レミ・シャイエに拍手!、すばらしい色彩のアニメを描いた色彩監督パトリス・スオウに拍手!でした。 帰ってきて、フランス語版の予告編を見直しましたが、やっぱり、そっちの方が格段にいいですね。幌馬車隊の隊長が「カラミティ!」と罵倒するセリフなんかもはっきり聞こえます。まあ、フランスの子どもを知らないからいえるのですが、子供たちの言い合いも自然気聞こえます。大人の方でご覧になる人には字幕版がおすすめだと思いました。監督 レミ・シャイエ製作 アンリ・マガロン クラリー・ラ・コンベ脚本 レミ・シャイエ色彩監督 パトリス・スオウ音楽 フロレンシア・ディ・コンシリオ2020年・82分・G・フランス・デンマーク合作原題「Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary」2022・03・30-no43・KAVC(no19)

2022.04.02

コメント(0)

-

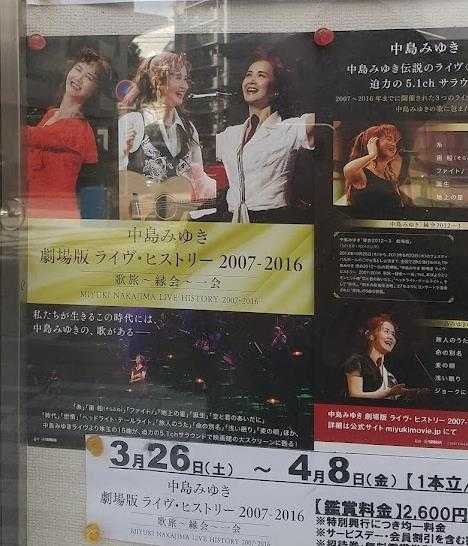

中島みゆき「劇場版 ライヴ・ヒストリー 2007-2016 歌旅~縁会~一会」シネマ・神戸no6

中島みゆき「劇場版 ライヴ・ヒストリー 2007-2016 歌旅~縁会~一会」シネマ・神戸 中島みゆきという歌い手がヤマハのポプコンで優勝して世に出てきたのを、まあ、なんとなくではあるのですが覚えています。「ババ臭い歌を歌いやがって!」 そう思った記憶がありますが、同じころ荒井由実という歌い手が、なんというか、異様に都会風というか、シャレた歌で登場しました。「ひこうき雲」なんてすぐ忘れられると思っていましたが、いまだに歌えるわけで、どうなっているんでしょうね。浪人していたころだったか大学に入学したばかりだったかのころで、中島みゆきは2歳年上、荒井由実は同い年でした。サザン・オールスターズが「勝手にシンドバッド」で登場するちょっと前だったと思います。「ニュー・ミュージック」で一括りされていたと思いますが井上陽水の「傘がない」とか「夢の中で」も流行っていました。 中島みゆきの最初のLPが「私の声が聞こえますか」で、荒井由実のLPが「ひこうき雲」でした。荒井由実のほうが少し早かったと思いますが、両方とも買った覚えがあります。バイト代の時給に350円貰えればうれしかった時代に、LPは2000円を越えていました。それを買ったのですから、何を考えていたのかなあと思います。 あれから50年近い年月が流れました。お二人とも「ビッグ」になられましたが、時々聞くことはあっても新しいCDを買うなんてことは考えられなくなって30年は経ちます。 先日、元町映画館で「中島みゆき 劇場版 ライヴ・ヒストリー」の予告編がながれてきて、彼女の「ぼくは」、「きみが」という声を聴いてどきどきしました。「ああ、これは、泣くかもしれない!」 そう思ってやって来たのがシネマ神戸のモーニング・ショー、朝10時30分にはじまる「中島みゆき 劇場版 ライヴ・ヒストリー 2007-2016 歌旅~縁会~一会」です。 ザンネンながら泣きませんでした。 曲目は「糸」「宙船(そらふね)」「ファイト!」「誕生」「地上の星」、「空と君のあいだに」「時代」「倒木者の敗者復活戦」「世情」「ヘッドライト・テールライト」、「旅人のうた」「命の別名」「浅い眠り」「麦の唄」「ジョークにしないか」の15曲でした。 一応、知っている歌ばかりでした。ナショナル・シアター・ライブの中継と同じで、舞台上の中島みゆきが大写しされるので、見ていて飽きることはありませんが、「地上の星」はそんなふうに歌うのかという、ちょっとした驚きは感じましたが、後は冷静でした。どうしてでしょうね。 正直な実感でいえば、泣くはずだった「ファイト」あたりまでの、出だしの数曲の映像を見ながら老けたなあ・・・ と思ってしまったことが原因のような気がします。彼女が異様に高いピン・ヒールで歌っていたことと、笑わない目でにこやかに頭を下げていたことが印象に残りました。 考えてみれば、あれから50年経って、彼女は70歳になったはずです。まわりまわった時代のコッチ側に来て、大勢の観客をうならせる「芸」の人になったようなのですが、どんなに歌い方が上手になろうが、歌っている人を小賢しく見せてしまう「歌」は変わらないのですよね。 なんか、そのことがとても恐ろしいことのように感じました。しかし、面白く不思議な経験でした。がんばって、声を張り上げていた中島みゆきに拍手!です。2022年・85分・G・日本2022・03・30・シネマ神戸no6

2022.04.01

コメント(0)

全37件 (37件中 1-37件目)

1