2022年10月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

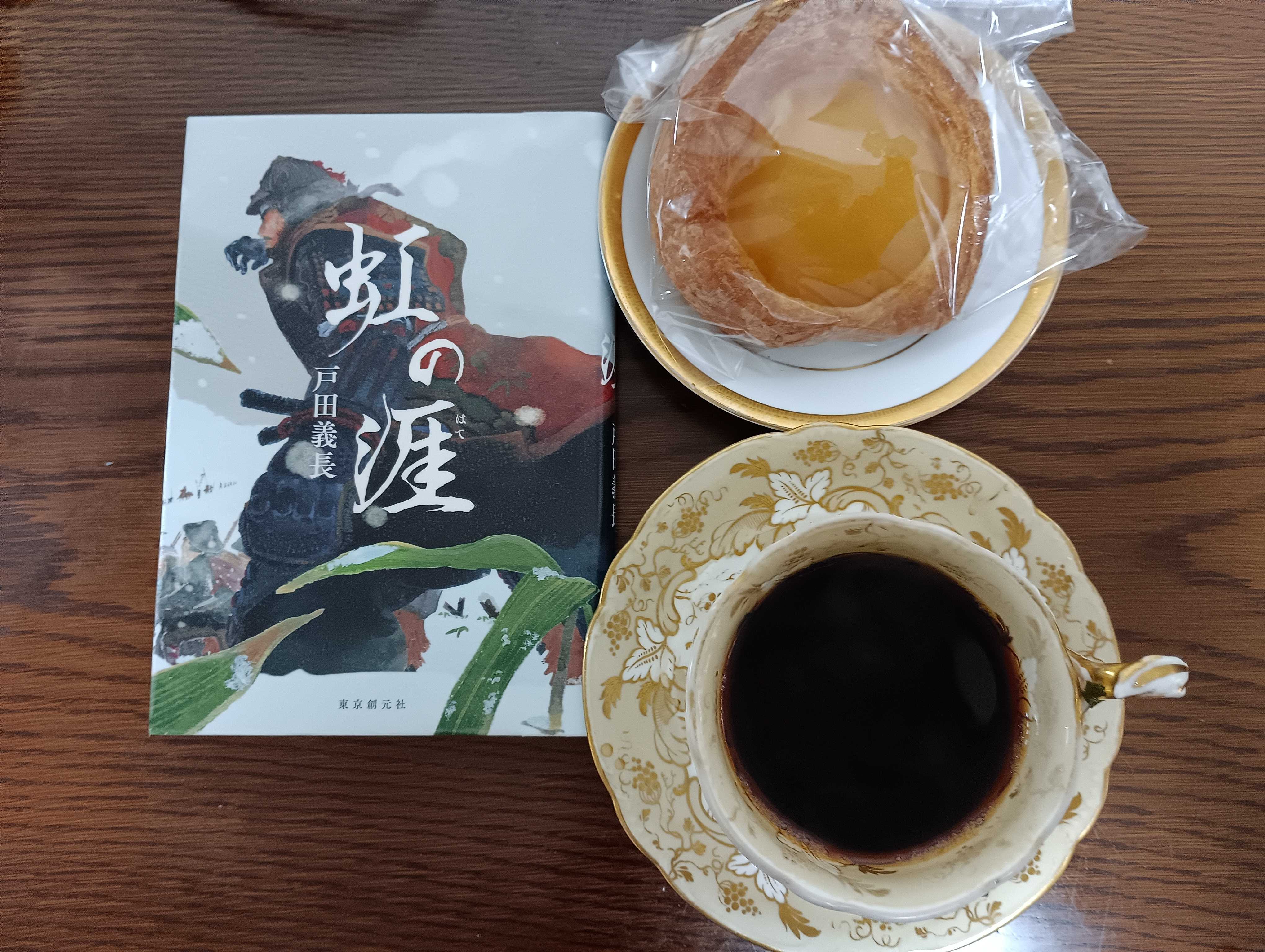

徘徊日記 2022年10月29日(土)千早城跡徘徊(その2) 南河内あたり

千早城跡徘徊(その2)徘徊日記 2022年10月29日(土) 南河内あたり さて、山中の石段道をヒーヒーうめきながらたどり着いた、広場ですが、石灯籠と城跡の石碑以外これといった建造物はありません。 まあ、しかし、紅葉一歩手前の、緑から黄色、赤へのグラデーションの立ち木を眺めて、ようやく一息つきました。お茶など飲みながら広場の、向こうの端をうかがうと、狛犬さんです。 あっちが神社のようですね。その前に狛犬さんの写真です。 こちらが、盛大に吠えていらっしゃる「阿」さんです。 こちらも、何か御腹立ちのようすの「吽」さんです。狛犬さんというのは、ここのように猛々しい雰囲気でも、やっぱり笑えますね。 狛犬さんがいらっしゃるわけですから、神社の印、まあ、鳥居とかあるんじゃないかとお気づきでしょうが、実は、ありました。撮り忘れただけです(笑)。 通り過ぎてから、思い出して一枚だけ取りました。向こうが、さっきたどり着いた、三の丸広場というところだったようです。 で、また、また、歩き始めて、分かれ道です。 右に行けば金剛山のようですね。先ほどから近くで歩いていらっしゃった若いカップルの方が、ヤサイ君に尋ねています。「この道を行けばいいんですかね?」「ああ、大丈夫ですよ。そっちを行けば金剛山の登山道に出ます。結構きついですからお気を付けて。」 ヤサイ君は、ここに来るのは初めてではありません。前回は金剛山のてっぺんまで歩いたようですが、今回は老人夫婦にお付き合いしてくれています。 カップルのお二人に丁寧に案内をしてから振り返って一言。「あんたらには、無理!」「はい、わかってます。」 再びというか、またまた石段です。しかし造りがこれまでとちがって立派です。いよいよ、本殿でしょうか。 おお、本殿に到着のようです。 この広場が二の丸広場らしいですが、周りには手水場とかいろいろあります。どなたが祭られているのかよくわかりませんが、ちいさなお社もあります。 宝物殿? ご由緒書きの看板です。ブロンズ製!のようです。全文漢字書きで読めません。悔しいですが、お読みなる方のためにズーム・アップしておきます(笑)。 こちらが拡大写真です。 短い階段を上がったところ、本殿の前に再び一対の狛犬くんがいました。 こちらが「阿」くんです。なんか、遠吠えのご様子ですね。 こちらが「吽」くんです。なんか、彫り方が直線的で、どこかで見た気がする前衛彫刻みたいですね。それにしても、歯がむき出しのお顔は、やっぱり、笑えます。 で、ようやく本殿到着です。飾り気がなくて、いい風情ですね。 マア、湊川神社の地元からやって来たわけですから、まじめにお参りしました。珍しくお賽銭も5円(ご縁)ではありません。 本殿の横にありました。ご神木のようですが、クスノキではなくて榊のように見えましたが、よくわかりません。 本殿の裏の杉の大木です。この城山は檜の森のようですが、この木は杉のようです。樹齢がどのくらいなのかよくわかりませんが、100年ということはないでしょうね。かなりでかいです。チッチキ夫人が感心して見上げています。大木というの、もう、それだけでいいものですね。 この奥が本丸跡地のようです。 さて、下山です。ここからは石段ではなくて山のなかの道を降りていきますが、様子はその3で報告します。 じゃあ、また、覗いてください。バイバイ。ボタン押してね!

2022.10.31

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年10月29日(土)「千早城跡徘徊 その1」南河内あたり

千早城跡徘徊(その1)徘徊日記 2022年10月29日(土) 南河内あたり 2022年10月28日(金)の宵にヤサイ君から電話でした。「明日、千早赤坂村いくけど、いっしょにのいく?」「ああ、この前、金剛山登ってたとこか?行く、行く。チッチキ夫人も行ってええの?」「ああ、ええけど、朝、道が混む前にスタートな。」「チビラたちは?」「ああ、ぼくだけ。いろいろ用事あるらしい。」「赤坂村って、お城?」「ああ、ホントは金剛山にのぼるのが普通やけど、ずーと階段で、あんたら無理やろうから、千早城だけ。行きたいゆうてたやろ。」「わかった。灘駅に8時半ぐらいでええか?」「うん、8時半な。」 というわけで、10月29日(土)、JR灘駅で拾ってもらって、「いざ、千早赤坂城!」の徘徊の始まりでした。 マア、ヤサイ君の自家用車便乗なので、大阪の市街地を超えるのも気楽なものです。 久しぶりの富田林です。自動車の助手席からの写真ですが、中央に写っている、あの、不思議な塔が、ぼくには富田林ですね。 で、ここからちょっと山道を登っていくと千早赤阪村、あっという間に金剛山登山口の駐車場です。 茶屋のおばちゃんに駐車料金を払って、目の前が登山口でした。下の写真の左側が手すり付きの急な石段で、その左に公衆便所もあって、気になる場所がすぐにあるのがいいですね。 千早城の解説が看板になっていて、そのほかにも石碑とかあれこれありましたが、ちょうど下山してこられたご夫婦らしい、まあ、少し年配のお二人のご様子に気をとられて、肝心の石段の写真を撮り忘れました。ちょっと、動揺してたようですね。 で、歩き始めたのがこの石段でした。下の光って見えるところが登り口で、とりあえず、50段ありましたが、ヤサイ君はさっさと、上のほうへ行ってしまったようで、チッチキ夫人を待っていて、ようやく写真を撮ることを思い出しました。 立ち止まって、周りを見ると、大木のヒノキ林なのですが、こんな仏像が置いてあったりします。シマクマ君は歩き始めたばかりなのに、もう、座り込みたいような気分ですが、ヤサイ君はもちろんのこと、チッチキ夫人もどんどん登って行ってしまいました。座ってはいられません(笑)。 手すりがついた50段が終わると、鳥居がありましたが、目的地が見えているわけではありません。石段も手すりなしでグネグネ、ぐるぐる続いています。なんといっても城跡なので、天守というか、一ノ丸というか、そういうところがあるはずです。 大きな石碑がありました。楠公がどうのと彫ってあるようですが、光の加減もあって、まあ、教養の足らなさが理由なのですが、読めません。しようがないので、とりあえず、前に座り込んでお茶を飲みました。 上のほうから声がします。「その石碑なんて読むのー?」「わかりませーん!ゼーゼー。」「なーんや、役立たんなあ!」「だいじょーぶー?」「大丈夫ちゃうし、あんたら元気でええなあ。」(声は出ていません) 下の写真はヤサイ君が撮ってくれた写真す。右下に人影がありますが、シマクマ君のようですね。マア、こういう道をエッチラ、エッチラ、ゼー、ゼー、息を切らせて歩いていたというわけです。 周りの木立はこんな感じです。マア、この風情は嫌いではありません。子供の頃を思い出しますね。暮らしていたのがそういう田舎でしたから、こういう山のなかを、よくウロウロしていました。 同行だったはずの二人の姿はもう視界にはありませんが、時々、下りてくる人がいます。「ああ、こんにちは。城跡はもう少しでしょうか?」「はい、広場まで、ここからなら10分くらいですが、やっぱり、結構きついですよ。」「ああ、ありがとうございます。10分ですか。はあ、10分・・・・。」 この坂を登れば、どこかにつくのかなあ。ゼー、ゼー。歩き始めて、どのくらいたつのかなあ。 で、ようやく、どこかに到着したようです。よくわかりませんが、千早城跡という看板がありました。 最初に載せた石碑もありました。隣には案山子のような、武者人形(?)があります。でも神社は、まだ、ありません。 どうも、ここは本丸の広場のようですが、千早神社はまだ奥のようです。それは、(その2)でお伝えしますね。 マア、こういう、バカバカしさに懲りず、そっちも覗いてみてくださいね(笑)。じゃあ、とりあえず今日の(その1)は終わりです。ボタン押してね!

2022.10.30

コメント(0)

-

ナショナル・シアター・ライブ:デヴィッド・ヘアー「ストレイト・ライン・クレイジー」シネ・リーブル神戸

ナショナル・シアター・ライブデヴィッド・ヘアー「ストレイト・ライン・クレイジー」シネ・リーブル神戸 久しぶりのナショナル・シアター・ライブでした。演目は「ストレイト・ライン・クレイジー」、デヴィッド・ヘアーという人の戯曲で、「英国万歳」の監督ニコラス・ハイトナーの演出でした。 アメリカの、いや、世界最大の都市、ニュー・ヨークを作った男と呼ばれているらしい、ロバート・モーゼスという人物の、まあ、伝記というか、第2次世界大戦下の1940年代から1980年代まで、真っすぐな定規を手にニュー・ヨークの地図に線を引き続けた男の栄光と時代に裏切られていく悲哀を描いたとでもいえばいいのでしょうか、胸を打つ人間ドラマでした。 どこかに社会派ドラマと宣伝されていましたが、結局、誰も気づけなかったし、今でも繰り返されている、いわゆる「開発型」の都市計画の陥穽に人生丸ごと落ち込んだ人間の悲哀をレイフ・ファインズという役者さんが見事に演じていました。 ちょうど、ぼくなんかの「父親」に当たる世代の人物だと思いましたが、都市計画に限らず、産業構造の構築から教育行政までが「ストレイト・ライン・クレイジー」な意識や思想によって作り上げられてきた半世紀の歴史を彷彿とさせるお芝居でした。 お芝居で描かれていくニュー・ヨークのことは、行ったこともない異国の大都市というイメージだけの印象ですし、ロバート・モーゼスという名前も初めて耳にしたわけで、まあ、何にもわかっていない観劇でした。 ぼくたちは、その世代の人たちが「未来」に描いた「理想」を追いかけて作り出したはずの都市や社会で生きているわけですが、「ストレイト・ライン」の便利さや快適さを享受しながらも、どこかで、これが「理想」なのだろうかという懐疑の影が色濃く覆い始めた現在に生きているわけで、それが、主人公ロバート・モーゼスの姿に悲哀を感じた所以でしょうね。 脇役(?)の州知事アル・スミスや秘書たちの演技も俊逸で、納得のいく舞台でした。マア、やっぱり、ロバート・モーゼス役のレイフ・ファインズに拍手!ですが、ぼくは、名前がわからないのですが秘書役の女性がいいなあと思いました。拍手!ですね。 それにしても、安定した面白さというか、イギリス演劇のレベルの高さに、今回も納得でした。拍手!ですね。作 デヴィッド・ヘアー演出 ニコラス・ハイトナー出演レイフ・ファインズ2022年製作・171分・G・イギリス原題 National Theatre Live「Straight Line Crazy」2022・10・22-no119・シネ・リーブル神戸

2022.10.29

コメント(0)

-

チャン・ジーウン「BLUE ISLAND 憂鬱之島」元町映画館no147

チャン・ジーウン「BLUE ISLAND 憂鬱之島」元町映画館 理由はわからないのですが、ここのところ行動力(まあ、そんな大したものははなからないのですが)がダウン気味で、例えば映画館に出かけるというようなことがプツンと止まっています。お天気が悪かったり、寒かったり、まあ、その日その日の理由はあるのですが、ホイホイ感がありません。 今日も、出かけようと思うと時雨れてきて、「ウーン???」となったのですが、「エイッ!」と出発してやって来たのが元町映画館です。 見たのは、チャン・ジーウン監督の新作「BLUE ISLAND 憂鬱之島」です。香港民主化運動を、そのまま撮って見せた「乱世備忘 ― 僕らの雨傘運動」で一世を風靡した、あの、チャン・ジーウンなのですが、驚いたことに、お客はまばらでした。チャン・ジーウンが「乱世備忘 ― 僕らの雨傘運動」を撮ったのは2014年です。それから8年の歳月、時代錯誤的な個人独裁の道を歩んでいるとしか思えない指導者(?)によって、資本主義的共産主義というインチキで人気をとりながら、全体主義の王道を歩んでいる国であるとでもいうしかない中国という、超大国が、香港の民主化運動を圧殺してきた歴史は、傍観者を決め込んでいる、ぼくのような、極東の島国の徘徊老人の目にも明らかです。 しかし、傍観者には、傍観者なりの意地もあるわけで、「20年後に信念を失っているのが怖いか?」と、あの映画で問いかけたチャン・ジーウン監督が、この、圧倒的な敗北の嵐の中で、映画監督として何をしているのか、何が可能なのか、それが知りたくてやって来た元町映画館でした。 見始めた当初は不思議な映画でした。監督当人が、どこかで、「ハイブリッド」と言っていましたが、「ドラマ」と「ドキュメンタリー」と「インタビュー」が混ざっていて、登場人物の顔をきちんと認証できない老人には、とりあえず意味不明でした。 若い男女が何者かから逃げるように、山中をさまよいながら、やがて海に出て、対岸を目指して泳ぎ始めます。次のシーンでは、その男性と同じ名前の老夫婦が民主化デモの雑踏の中で、手をつないで歩いています。「文化大革命」の混乱から、「香港」に逃げてきた老人が、あれから60年の生活を語りながら、「毛主席万歳」を叫ぶ「ドラマ」シーンを見て、照れ笑いをしています。「どうも、同じ人物らしい。」 映画の、たくらみが、ぼんやりと浮かび始めました。「天安門」の悲惨を語る少し若い老人が映ります。「香港」の今の映像が重ねられて、「軍が出てきたら、もうどうしようもない。」とつぶやきます。 若者たちが、口々に「香港人」と名乗り、催涙弾やゴム弾、あるいは、実弾さえも込められているらしい銃が、歩いていている市民に水平撃ちされ、逃げ遅れた人に襲い掛かって警棒による滅多打ち、殴る蹴るの暴行三昧の警官隊に対して、果敢に抵抗しているシーンが映ります。 シーンが変わって、インタビューに答える青年たちは、一様に「香港人」を名乗ります。 で、デモの行列の群衆の中で顔を見かけた老人が、港の公園でしょうか、入念に準備運動をし、水に入って、抜き手を切って泳ぎ始めます。自由を求めて、ここに来てここで暮らしている「香港人」の一人です。 この町で暮らし、自由を求めて戦い続けている若者、女性、子供、老人、彼らのこころを支える「香港人」というアイデンティティの歴史を描くことで、闘いの正統性と、思想性を訴えようというのが、おそらく、チャン・ジーウン監督の、この映画にかける意図だと思いました。中国現代史の闇を「香港人」という、不屈のアイデンティティにつないで見せた「歴史」に対する洞察は見事でした。 単なる、民主化運動のプロパガンダ作品ではなく、歴史に残る傑作だと思いました。チャン・ジーウン監督の不屈の闘志に拍手!そして、香港の人たちを始め、自由を求めて戦う人々に拍手! 香港の現状は、決して他人ごとではないのではないでしょうか。 ぼくは、「香港を、そして、香港人を忘れませんよ。」監督 チャン・ジーウン製作 ピーター・ヤム アンドリュー・チョイ 小林三四郎 馬奈木厳太郎撮影 ヤッルイ・シートォウ美術 ロッイー・チョイ編集 チャン・ジーウン音楽 ジャックラム・ホー ガーション・ウォンキャストチャン・ハックジー(チャン・ハックジー)ラム・イウキョン(ラム・イウキョン)アンソン・シェム(チャン・ハックジー)シウイェン(チャン・ハックジーの妻)フォン・チョンイン(ラム・イウキョン)2022年・97分・G・香港・日本合作原題「憂鬱之島 Blue Island」2022・10・25・元町映画館no147

2022.10.28

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年9月1日(木)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年9月1日(木)「朝顔日記」9月1日のアサガオ 9月になりました。アサガオは、細々とではありますが、まだ、咲いています。 ご覧のように、蔓は緑ですが、葉っぱは枯れています。咲いた花も、咲いたときからしわがれているように見えます(まあ、見ている側の気持ちの問題ですが(笑))。 赤い花も、青い花も咲いていますが、花は小さくて、季節の終わりを感じさせてくれる寂しい花です。9月1日のモスラ君 鉢植えのミカン畑のモスラ君たちはいたって元気なようです。 かなりデカイ! 愛嬌がある表情で、じっとしていますが、サナギに変身する直前なのでしょうね。 このモスラ君の横に見えている、白い粒が卵です。 こっちは別の卵ですが、大きいほうも小さいほうも卵のようです。ここのとこる、キアゲハがやってきてひらひらしているのを見かけますが、写真にとるのは難しいですね。それにしても、キアゲハ君たちは自分が巣立ったところに帰ってくるのでしょうかね。 葉っぱの間から顔を出している顔が、なかなか愛嬌があるのですが、上のほうに写っているのが、卵とフンですね。 モスラに変身する直前の(?)チビラくんです。黒かった体が緑がかってきています。 ミカンの鉢植えをのぞき込むのに夢中になっていて、ふと振り向くと、壁の下のほうにこんなものがくっついていました。 サナギですね。昨日のスリッパのサナギ君とは別の、新しいサナギ君です。ちょっとアップしてみます。 で、写真を撮ろうとしゃがみこんで昨日のスリッパを見て、ビックリ! 同じスリッパの反対側に、新しいモスラ君がくっついて静止しています。緑のモスラ君の姿のママで、体を「へ」の字に曲げてくっついているようです。 今考えれば、スリッパを持ち上げて写真を撮っておけば面白かったのですが、そのときは、なんか、邪魔をしては悪いような気がして、「そっとしておいてやろう!」という、まあ、オヤゴコロ(おい!おい!)のような気分になって、撮り損じました(笑)。 でも、このスリッパ、サナギが二つもくっついて、どうなるのでしょうね。 9月1日のコロナ体験記 シマクマ君は隔離が解けたので、ちょっとドアから外に出ました。偶然、お隣の「おとーさん」と顔を合わせたので、ちょっとおしゃべりしました。「すみません、コロナになっちゃって、ご迷惑をおかけしたんじゃないですかね?」「なにいってんだよ!そんなこと気にしちゃだめだよ。それより、大丈夫だったかい?熱とか大変だんたんじゃないの?」 実は、お隣のおとーさんは、東京は築地の仲買人の息子さんで、早稲田だかを出ている、まあ、生粋の「江戸っ子」なんですね。だから、どうだ、というわけじゃないんですが、話し方の気っ風がよくて、ホッとしました。 お隣は、うちの一回りばかり年上の、そうはいっても老夫婦のお二人暮らしなので、とにかく、「うつすことがあっては!」というのが、わが家の二人の心配でしたが、何とか無事に終わりそうです。ボタン押してね!

2022.10.27

コメント(0)

-

週刊 読書案内 蓮實重彦「映画への不実な誘い 国籍・演出・歴史」(青土社)

蓮實重彦「映画への不実な誘い 国籍・演出・歴史」(青土社) 市民図書館の新入荷の棚に転がっていました。元東大総長の映画評論家、蓮實重彦の新刊のようです。ぼくにとって蓮實重彦という人は40年ほど前にブームだった人です。ニュー・アカとかが流行り言葉だった頃、文芸評論とか、フランス思想とか、対談とか、もちろん映画論にも、ちょっと追っかけでした。確かゴダールの映画論というか、映画についての発言をまとめて翻訳紹介したのはこの方だったと思います。 でもね、なんだかめんどくさいのですよね、この人の論の運びは。小説とか、まあ、映画とか、「わかっている私はこういうふうに読んだり見たりするのですが、皆さんには無理ですよね。」 という感じと言えばいいのでしょうか。そういうわけで、ある時期から著作に関心を失っていましたが、数年前に「伯爵夫人」(新潮文庫)という小説を書いて話題になったので、久しぶりに読みましたが、褒めている人は絶賛なのですが、ぼくには空振りでした。 にもかかわらず、図書館の棚とかに転がっていると拾ってしまうのが不思議です(笑)。新刊の棚にあったのですが、よくよく見てみると、2004年にNTT出版から出され本の再刊らしいです。 当時、仙台メディア・テークというところで行われた映画に関する連続公演の書籍化のようですが、20年も前の話なのにすらすら読めてしまいました(笑)。明石の市民図書館で借りて、帰りの電車で読み始めてみると、垂水駅に着くころには第1章も半ばに差し掛かってしまったので、「そうだ、このまま、電車読書で読んで、半分読めたら乗り換えて帰ろう。」 とか何とか、ヒマに任せて乗っていると、「緊急警報発令!」という車内放送で緊急停止するという、あんまり体験できない事件にも出くわしたりして、結局、鷹取駅でUターンして帰って、家で読みました。 で、本書の内容ですが、目次はこうなっています。 目次第1章 映画における国籍(国籍という概念、その脆さ:「日本映画」の揺らぎ:成瀬巳喜男『鶴八鶴次郎』における翻案 ほか)第2章 映画における演出(映画は「男と女と階段」で成立する:単純なショットの組み合わせ:階段の意味するもの ほか)第3章 映画における歴史(ゴダールの『映画史』―女性たちへの視線:『映画史』の断片を持続によって回復する試み:ゴダールとミュージカル ほか) マア、「国籍」、「演出」、「歴史」というテーマで三回やったらしい講演ですから3章立てですが、例えば第2章の「演出」についてならこんなふうに始まります。 優れた映画作家は、「男と女と銃」の「銃」の代わりに他のものを導入します。実際、一つの要素を置換してみるだけでまったく違った作品ができあがるわけで、例えば「銃」の代わりに「車」を代入してみると、「男と女と車」となります。ロッセリーニの傑作「イタリア旅行(Viaggio in Italia)」(1953)に感動したゴダールが、「勝手にしやがれ(A Bout de souffle)」(1959)を撮ったことはよく知られております。また、「女」を代入する代わりに「子供」を代入すれば大人と子供となり、それを「車」と組み合わせてみると、アッバス・キアロスタミの傑作「そして人生は続く(And Life Goes On)」(1992)ができあがります。このように、ごくわずかなものの組み合わせによって映画は成立可能であるという事情を、まずおさえておきたいと思います。(「映画における演出」P67~P68) で、このあと、ヒッチコックを例にして「階段」の映像的な意味について、「ショット」とは何かに始まって、これが、まあ、読みだすと止まらなくて、「ああ、蓮實重彦やなあ。」 といういつもの蘊蓄が続いて、電車読書でどんどん読めるのですが、フト、思うのです。例えばの話が、キアロスタミの「そして人生はつづく」という作品が「大人と子供と自動車」でできていると気付いたからと言って、何がどうだというのでしょう。 第1章は「模倣」「翻案」「リメイク」がテーマですし、第3章は「ゴダール」です。面白くて、読みだしたら止まりません。しかし、だからどうっだっていうのでしょう! ここ数年、老後のヒマに任せて映画館通いの日々ですが、なんとかして「蓮實重彦から遠く離れて」映画を見ることを、肝に銘じていたことを久しぶりに思い出した読書でした(笑)。 とは、いいながら、再びだか三たびだかよくわかりませんが、蓮實の嵐が襲ってきそうな悪い予感がしきりにする今日この頃です。 マア、彼の「映画論」でも「小説批評」でもいいですが、読んだことのない若い人にはおすすめです。ハマる人ははまると思いますよ。青山真治も黒沢清も周防正行も、みんな教え子なんだそうですからね(笑)。 ああ、でも、「伯爵夫人」は責任持ちません(笑)。マア、ご自由に。

2022.10.26

コメント(0)

-

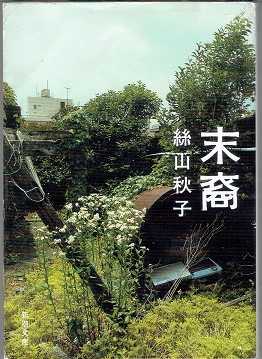

週刊 読書案内 絲山秋子「末裔」(新潮文庫)

絲山秋子「末裔」(新潮文庫) 「まっとうな人生」(河出書房新社)で絲山秋子に再会して、気が向いたというか、買い込んでいたのに読んでいなかった「末裔」(新潮文庫)という文庫本に手を出しました。 「まっとうな人生」という作品は「逃亡くそたわけ」(講談社文庫)という10年以上も前の作品の続編で、前回は九州横断という舞台だったのですが、今度は、なんと、小説とかにあまり出てこない富山を舞台に、二人の同じ登場人物のその後を描いていた作品でしたが、手に取った「末裔」(新潮文庫)は東京の世田谷に住む役所勤めの男の物語でした。 こんな書き出しです。 鍵穴はどこにもなかった。 最近の住宅にはあまりない、白いペンキを何度も塗りなおした木製のドアはいつもと何ら変わりはなかった。年季の入った真鍮のドアノブも見慣れた通りだった。しかし、ドアノブを支える同素材のプレートなのっぺらぼうで、丸の下にスカートを穿いたかたちの鍵穴は形跡さえなかった。鍵でつついても、指でなぞっても、しゃがんで見直しても、五秒目を閉じても、ややがさついた手触りの真鍮の板には凹みも歪みもなかった。 鍵穴があらまほしき場所にないのだった。 そんなばかなことがあるものか。 二、三度チャイムを鳴らしてみたが、もちろん誰が出てくるわけでもない。ドアノブをつかんで前後にゆすぶってもごとごとと鍵のかかっている手応えがあるばかりだった。もちろん鍵は手の中にある。しかしその鍵は受け入れられない。 鍵穴だけが消えてしまったのだった。 富井省三は、締め出された。(P5~P6) とりあえず、紹介すると、主人公は富井省三、58歳、職業は公務員です。家族は妻靖子に三年前に先立たれ、息子の朔矢は結婚して家を出ていて、大学を出たばかりの娘の梢枝も靖子の一周忌が過ぎたころ書置きだけのこしてでていってしまった結果、いわゆる、一人暮らしの男やもめです。 実母は存命ですが、介護施設で寝たきりというか、鼻歌は歌いますが、息子を認知することはできない状態で、時々見舞いますが、この家にはいません。 職場でどういう地位にいるのか、よくわかりませんが、まあ、そういう男が、ある日、自分の家に帰ってみると、ドアから鍵穴が消えていたという不条理な出来事に直面して、さて、どうするのか?という作品です。 いろんな読み方があると思いますが、ありえない設定が最初に出てくるわけで、「鍵」と、消えた「鍵穴」の関係についてを最後まで謎として読んでしまいましたね。 この作品が書かれたのは2011年ですから、ほぼ10年前です。読み手のシマクマ君は1954年生まれですから、当時の主人公と同じ年です。書き手の絲山秋子は1966年生まれだそうですから、執筆当時は40代の半ばですから、主人公より10ほど年下だったことになります。 もしも、発表当時、読んでいれば、主人公と業種は少し違いますが、同じ年齢で、配偶者はいますが、子供たちが出ていった「家」に暮らし始めた男だったわけで、そのことが、10歳ほど年下の女性作家に書かれていることをどう思っただろうということが思い浮かびました。 ちょうど、義父や実母、少しして実父がなくなっていったころでした。小説の設定は自分が暮らしている「家」でしたが、鍵は手元にあるから、いつでも入ることができる「家」だと思っていた建物を、いざ開けようとすると鍵穴がないという、ある種、象徴的な感覚が、その頃の何かを失いつつあるという気分にリアルに重なりました。 当時、誰も住まなくなった実家の玄関で、なんとなくためらいながら鍵を出して鍵を開けながら、うまく鍵が回るとホッとしたことをありありと思いだしたりしました。 もしも、発表当時、読んでいればシマクマ君は「自分のこと」が書かれていると読んだ可能性がありますが、あの頃から10年を過ごした今は、それを「過去」の事のように感じるのが不思議ですね。 小説は数十日間(?)の富井省三の放浪生活を描きながら、鍵穴のない「家」に入る実力行使のシーンまでを描きますが、滑稽に描かれれば描かれるだけもの哀しさが湧いてくるのが絲山秋子の実力だと思いました。 マア、しかし、20代、30代の人が、これをどう読むのか興味がありますね。カフカばりの不条理小説とでも読むのでしょうか。ちょっと違うような気もするのですが。

2022.10.25

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年8月31日(水) 「朝顔日記」

ベランダだより 2022年8月31日(水) 「朝顔日記」8月31日のモスラ君 「ちょっと、ちょっと!」 元気を回復して、お洗濯なんぞを始めたチッチキ夫人がベランダで騒いでいます。 「ほら、ここ!」 「????」 「ほら、蛹になってるじゃない。このスリッパのここよ!」 おわかりでしょうか?ベランダのスリッパの中にというか、モスラ君が蛹になってくっついているのでした。 少しカメラを引くとこんな感じです。 PCのクラッシュでの写真紛失の件は、昨日書きましたが、ミカン畑のモスラ君の写真も1枚見つけました。スリッパのサナギ君も、昨日まではこんな感じだったのです。 それにしてもミカンの鉢植えから、このスリッパまでは数メートルあって、鉢植えを置いているベンチの高さが30センチくらいあります。夜のうちに、文字どうり延々と這いながらここまでたどり着いたのでしょうか?物干しに下げたハンガーにくっついていたこともありましたが、モスラ君の行動力(?)おそるべし!ですね。 さて、このサナギ君ですが、果たして蝶になれるのでしょうか?8月31日のコロナ体験記 シマクマ君の隔離期間は今日で終了です。体調は、ほぼ、回復です。友達や家族が安否を心配する連絡をくれたり、様々な差し入れを送ってくれたり、検査・診察していただいたお医者さんや、丁寧な安否連絡をしていただいた保健センターの職員の方に、ただただ感謝の体験でした。 マア、症状が、想像していたよりもずっと軽かったからそう思うのかもしれませんが、年を取っての二人暮らしで、世間がだんだん遠くなる生活で忘れていた他人様の親切を思い出させてくれる体験でした。世間や隣近所の人たちに対して、こちらからもお返しする気持ちくらいは忘れないでおこうと、ちょっと殊勝なことを考える機会でもありました。 マア、同居人のチッチキ夫人の隔離期間がもう1週間続きます。まだ、お隣とかとのんびり話せるわけではありませんが、無事、元気になれてよかったですよ(笑) 2022年の夏が、今日でコロナとともに終わりますが、ちょっと大げさな言い草ですが、生きているというのは、いろんな体験をするものですね。 ♫生きていてよかったー!♫ ボタン押してね!

2022.10.24

コメント(0)

-

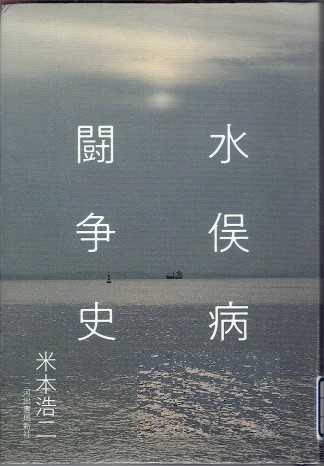

週刊 読書案内 米本浩二「水俣病闘争史」(河出書房新社)

米本浩二「水俣病闘争史」(河出書房新社) 石牟礼道子の伝記「評伝 石牟礼道子―渚に立つひと」(新潮社)の著者米本浩二の最新の仕事「水俣病闘争史」(河出書房新社)を読みました。 1961年生まれの私は、水俣病闘争に同時代的に参加したわけではない。石牟礼道子から話を聞いて道子の評伝を書くなど、彼女の生涯とその作品について自己流の資料収集や論考を重ねてきたにすぎない。水俣病事件に関してはアマチュアである。事件の中心的要素である水俣病闘争に関しても同様だ。(P9「はじめに」) この「はじめに」を読みながら、自分のことを振り返りました。本書の記述に沿えば、第四章「困難、また困難」に記されている1970年11月28日、大阪厚生年金会館で開催された「チッソ」株主総会に巡礼団を名乗る患者たちが、巡礼姿で乗り込んだあたりですが、巡礼団の出発を見送って熊本に残った渡辺京二の11月25日の日記が引用されています。 巡礼行にのぼる患者一行を一時に熊本駅に見送る。アローで三島由紀夫の死を知る。信じられぬ気持。悲哀の念、つきあげるようにわく。生きていることを信じたかったが、本田氏宅でおばあちゃんより切腹の後、首を落とされたと聞き暗澹となる。(中略・著者) 今日の事件総体について何をいうにせよ、忘れてはならぬのは、これが三島由紀夫という恐るべき明晰さと解析力をもった知性によって引き起こされた事件だということだ。文学と政治との混同とか、個人的美学の無力さだとか、ロマン的政治主義の危険さとか、そういったお題目は三島自身の批評眼がとらえつくしていたはずだ。(「渡辺京二日記」70年11月25日) ぼくは、三島由紀夫の市谷での自決の当日の事を、なぜか覚えています。夜のNHKのテレビニュースで知ったのですが、一緒に見ていた父親がため息をついたのに気づいて聞きました。「知っとる人?」「小説家やな。よう知らんけど。」 そんな会話をしましたが、父親が三島由紀夫と同い年の丑年であったことに気づいたのは、ずっと後でした。 ぼくは著者の米本浩二よりも、7歳年長ですが、当時、ぼく自身は高校一年生で、「水俣病」も「石牟礼道子」も知りませんでした。 石牟礼道子は「苦海浄土」(講談社文庫)で、浪人をしていたころ、渡辺京二は「北一輝論」(朝日評伝選)で、大学生のころはじめて読みました。石牟礼道子と渡辺京二が「水俣病闘争」のただの同伴者、支援者ではなく、牽引者であったと気づいたのは、ずっと後の事でした。 アマチュアを自称する、この本の著者に関心を持ったのは、この人が石牟礼道子の伝記を書いたあたりからですが、ここのところ、この人の興味の動き方というか、関心の持ち方にはある親しさのようなものを感じて著書の追っかけをしています。 本書は、水俣病事件を記録した膨大な資料の山を、「闘争史」という視点で絞り込み、もちろん闘争の主役は患者ですが、闘争を支え続けた二人、石牟礼道子と渡辺京二を人形浄瑠璃の舞台の人形と黒子のような関係で描いていて、実に面白く読みました。「みやこには、まことの心があるにちがいない。みやこには、まことの仏がおわすにちがいない。そのように思いさだめて、人倫の道を求め、わが身はまだ成りきれぬ仏の身でございますが、それぞれの背中に、死者の霊を相伴ない、浄衣をまとい、かなわぬ体をひきずって、のぼってまいります。胸には御位牌を抱いて参ります。口には死者たちへの鎮魂のご詠歌を、となえつづけてまいるのでございます」(P114~P115) 上で書いた、1970年11月の株主総会闘争の闘争宣言のビラの内容です。もちろん、書き手は石牟礼道子ですが、この出来事から50年、半世紀の時が経ちました。結局、勝利宣言はないまま、石牟礼道子は鬼籍に入り、渡辺京二は、齢90歳を超えたはずです。 若い世代の人に読んでほしい本ですが、ぼくのような傍観者だった人で、関心はあるというタイプには、より、面白い本かもしれませんね。 石牟礼道子の幼年時代の社会から書き起こされていますが、とりあえず目次を貼っておきます。しかし、まあ、ぜひ、本のほうをお読みください。目次 はじめに第1章 寒村から塩と木材/日本窒素肥料/アセトアルデヒド/新興コンツェルン第2章 闘争前夜異変/公式確認/細川一/排水口変更/有機水銀説/爆弾説とアミン説/産業性善説/漁民暴動/猫四〇〇号/サイクレーター/患者家庭互助会/見舞金契約/「水俣病は終わった」/胎児性患者/安賃闘争/新潟水俣病/公害認定第3章 闘争の季節(とき)がきた水俣病市民会議/確約書/石牟礼道子/渡辺京二/血債を取り立てる/水俣病を告発する会/熊本地裁に提訴/水俣病研究会/第一回口頭弁論/補償処理委/厚生省占拠/巡礼団第4章 困難、また困難臨床尋問/一株運動/チッソ株主総会/ほんとうの課題/敵性証人/カリガリ/自主交渉/チッソ東京本社/年越し交渉/五井事件/鉄格子第5章 大詰めの攻防公調委/判決前夜/判決/東京交渉団/補償協定第6章 個々の闘い果てしなく水俣病センター/チッソ県債/杉本栄子/石牟礼道子の涙/原田正純/無要求の闘い/差別糾弾闘争/緒方正人おわりに主要参考文献「水俣病闘争」関連年表 ついでに、著者のプロフィールです。米本 浩二(よねもと・こうじ)1961年徳島県生まれ。毎日新聞記者を経て著述業。石牟礼道子資料保存会研究員。著者『みぞれふる空』『評伝 石牟礼道子』『不知火のほとりで』『魂の邂逅』ほか。

2022.10.23

コメント(0)

-

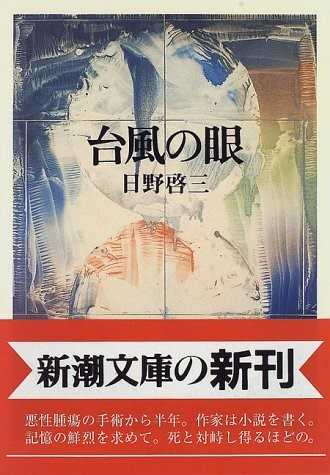

週刊 読書案内 日野啓三「台風の目」(新潮文庫)

日野啓三「台風の目」(新潮文庫) 日野啓三は1929年生まれで、 2002年、大腸がんで亡くなった作家です。今回案内する「台風の目」(新潮文庫・講談社文芸文庫)という作品は、1990年に肝臓癌が発見されて摘出手術ののち、1992年、大病の予後の生活の凝視を描いた「断崖の年」(中公文庫)ののち書かれた作品です。それぞれ伊藤整文学賞、野間文芸賞を受賞していますが、今時、若い人の中で「この人を読む人いるのか?」どころか名前を知っている人も少ない人のような気がしますが、参加している「本読み会」の課題になるという偶然の機会を得て再読しました。 病後の作家が、自らの来し方を回想するという形で書き起こされる作品ですが、じゃあ「自伝小説」かというとそういうわけでもありません。 父親が暮らした中国地方の田舎町を訪ねるところから始まりますが、そこで思い浮かんだ記憶は、少年時代を過ごした大日本帝国統治下の朝鮮半島の田舎の村、京城での中学時代へとうつろっていきます。たとえば京城での中学時代、暮らしていた城内という地域で行われていた「冥婚」と呼ばれる民俗行事の記憶がこんなふうに記述されています。 水際で人たちはまた人形に語り掛け、泣いて笑った。人形は大きな動かない目で見かえしている。花婿の黒塗りの紙の冠が、花嫁の原色の紙製の盛装が、外の光で一層濃く鮮やかになった。 輿は流れの中にかつぎこまれた。きょうも穏やかな河の流れは、黒塗りの輿も静かに受け入れるようだった。男たちは深さが胸までくる中流で、輿を水面におろした。その動きで人形の腕と腕が絡み合う格好になった。木製の輿は水に浮いた。ふたつの人形は並んで水面に座っているようだった。(中略) 人たちは子供たちまで岸を去らなかった。河が本当にあの世まで続いていることを信じっ切っているように。花嫁の派手な紙衣装の色がいつまでも見える。 病院で繰り返し私はその先のこと、「城内」のところで河が大きく湾曲して輿が視界から消えてからあとのことを考えた。考えたというより、意識の奥に幾度も鮮やかに見えた。 「城内」の岸から先の、再び東方へと向きを変えて再び「駅前」に近づくまでの、一番湾曲度の大きな部分、人家もなく畠もなく人たちもめったに行かなければ、私自身もとうとう一度も行ったことのない部分の光景が、幾度も浮かんでくるのだだった。(中略)その光景、肉眼では一度も見たことのない光景が浮かんでくる度に、私の気分は濃く妖しく和んだ。 死者たちの結婚を、古来朝鮮では「冥婚」と呼ぶことを知ったのは最近のことである。 ここから作家は、次々と浮かんでくる記憶の光景を巡って、「茫々と」考えこみます。 多くの人たちが持続的に自分の過去を(まるで上空からすっと眺め続けてきたかのように)書いている文章を目にするたびに、私は驚く。深く驚く。単に一般的な記憶力という能力なら人並みのはずなのに、自分自身の過去となると。ありありと濃密にいつでもその場に帰ることができる少数の場合と、概括的に年表的事実のようにしか思い出せない多くの日々に、はっきりと分かれている。つまり私の過去は、無残に切れ切れと隙間だらけだ。 ということについて茫々と考えているうちに、こんなことに思い至る。今から振り返るわたし自身の記憶力、想起力が問題なのではなくて、そのときそのときの体験の質そのものに違いがあるにちがいない。意識の表面の日常的な層でそのときは正常に行動し他人とも話し合っていたはずの多くの普通の日々と、不意に世界の思いがけない感触と出会い溶け合った謎めいた内面の時と。 意識の表層と深層との明確な境界があるわけではないけれども、表面的な意識で単にまともに生活していただけの時は、多分脳波はなだらかに安定しているのだろうが、刻々に流れ過ぎ去ってゆくだけのように思われる。逆に何らかの仕方で深層にじかに触れた時―多くは不安と憂愁の時、そのときが言葉の深い意味で、現在すなわち現に在ることであって、だから同じように心ざわめくどのいまとも通底している。時計と暦の時間ではどんなに遠い過去のことであっても、つねに現在となる。現在とは刻々の数秒間のことではない。そのときそのとき露出した深層の震えが、通常の知覚と意識を越えて、現にある状態を形づくっている。 過去と現在というのは、実は時間概念ではないのだろう。世界と意識が表面的に対応したか、より深層で触れ合ったか、といういわば空間的概念と考えることもできる。多くの正常な日々は初めからすでに遠くにあったのだ。表面的でしかない事柄も経験も、どこかに消えたのではなく、初めから意識の地平線に見え隠れしていただけなのである。反対に現に在るものはつねに現前にある。覚えているのではない。今見えるのである。多分この世界を生きるということは刻々に流れ去るひとすじの流れないし物語のようなものではなく、つねに甦る現在が少しずつ増えて膨らんで奇妙な球体のようなものにちがいない。歪んで、隙間だらけの。(単行本P61) 作家の頭の中に浮かんでくる記憶、想起される過去をめぐって、やがて人間が生きている時間が問い直されていく思考のプロセスが、ぼくにはいかにもスリリングなので、長々ですが、引用しました。 で、作家が現実の生活の中でたどり着くのは、今はこの世の人ではない父親のかつての寝姿と声を想起するこんな地点でした。 いきなり背後で父の声がした。「人間の一生なんて、ウシやウマとそう変わらんもんだのう。」低い声だが、はっきりとそう聞こえた。寝言ではなかった。(単行本P269) 父は一ヵ月後、年が明けて一番寒いときに死んだ。直接の死因は肺炎だそうだ。いま私は退院後三年目に入って生きている。転移するとすれば今度は確実に肺だ、と医者に言われながらもタバコを吸い続けて。(単行本P273) 300ページにわたる記憶の記述を続けてきた作家が「つねに甦る現在が少しずつ増えて膨らんで奇妙な球体」としてとらえた「生きている時間」としてとらえた、今、この時の「生」は、書斎の窓から差し込む夕日の光の中に浮かび上がる、机の上や部屋の床に散在している、なんでもない日用品の輝きでした。ガスのなくなりかけた百円ライター。耳かき棒。タバコの箱。ステンレススチールの爪切り。(以下略) 普段は気にもとめないこんな物体たちが、どうしてこんなに深く気配を帯びて輝くのか。沈黙の威厳を、用途を越えた優雅さを。 それに気づくために、私の六十年の生涯があったみたいだ。(単行本P276) 上に引用しましたが、「不意に世界の思いがけない感触と出会い溶け合った謎めいた内面の時」が突如現れ出て、「露出した深層の震え」そのものにたどり着いた、今、このときの作家の姿が美しく描かれたラストシーンでした。 病後の作家が、浮かんできた、もう何年の前の父の生前の記憶のなか、死の床の父の声の想起の中でたどり着いた究極の「時間」が、こんなふうに描かれていることに意表を突かれながら、生の実相を描こうとする作家の静かな執念を思い浮かべ、しばし、瞠目の結末でした。 実は、光り輝く身の回りの品々は数ページにわたって、延々と記述されています。その描写に心打たれるかどうか、それは読んでいただくほかありませんが、ぼくにとっては、50代の半ばに読んだ時には気づけなかった、この作家の本領との出会いでした。あるいは、小説という表現形式のたどり着くべき「達成」を感じたというべきでしょうか。 いかにも、彼が、古井由吉や後藤明生と肩を並べる「内向の世代」であることを再確認させる傑作だと思いました。

2022.10.22

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年10月16日(日)「お久しぶり!山手町」西脇あたり

「お久しぶり!山手町」徘徊日記 2022年10月16日(日)西脇市、山手町あたり 北播の西脇市はチッチキ夫人の故郷です。高齢の義母が一人で暮らしています。時々帰りますが、普段は電車です。コロナ騒ぎになって、シマクマ君は帰っていません。 この日の朝、ゆかいな仲間のヤサイ君から電話がありました。「アンナー、西脇に行くけど、一緒に行くか?」「えっ、行ってくれるの?」「オバーがな、あんた来るゆうてたけど、何時に来るの?って電話してきてん。」「電話してたんか?」「いや、思い込みか、勘違いやろ。でも、まあ、そういうならいこかと。」「それは、ありがたいね。こっちは二人載せてもらうわ。」「ほんなら、昼過ぎに、そっち回るから、出られるようにしとってな。」 というわけで、お昼過ぎに出発しました。マア、自動車に便乗ですから気楽なものです。 播州の田んぼ道です。稲の穂が実っているのを見るのは久しぶりです。兵庫県の北部の但馬地方の稲刈りは9月中の終わってしまうのですが、播州平野ではまだ稲刈りが始まったばかりのようです。 国道175号線を北上しています。少し曇っていますが、日差しもあって、穏やかな秋の午後です。その昔、亡くなって10年以上になりますが、元気だった義父の車に乗ってよく通った道です。 今日はヤサイ君とゆかいな仲間が一緒です。一番おねーちゃんは、「反抗期なので、一人がいい」ということでお留守番だそうです。二番目のホタル姫が説明してくれました。 到着しました。西脇市山手町です。もっとも、これはおばーちゃんの家ではありません。來住家住宅という文化財です。西脇には、こういうでかい町屋が結構あります。 來住家住宅の蔵の壁沿いの路地です。左のお屋敷も、確か來住さんだったと思います。大きな屋敷です。 さて、おばーちゃんの家です。 これは前の家の土塀です。瓦は少々傷んでいますが、大きなお屋敷です。壁をよく見るとゆかいな仲間たちが子どもだったころの落書きが見えます。 落書きに名前を書けば捕まりそうなものですが、これといってお咎めはなかったようです。 おばーちゃんの庭の菊の花(?)、タンポポの一種ですかね。彩のあるのはこの花だけでしたね。やっぱり、少し寂しい庭になってしまいましたね。 こっちは吾亦紅ですかね。どっちの花も、まあ、見かけ上は雑草なのですが、こういうのを抜き捨てずにとっているところが、この家のおばーちゃんらしいのですね。 家の中からはおばーちゃんの声もしますね。チビラくんたちはおばーちゃんが二人いるので、呼び分けないといけませんが、若いほうがバーバらしいですね。 同乗していた自動車の中で、はじめて、チビラくんたちから「オジーちゃん」と呼ばれて、ちょっと焦りました。今まではジージだったのですが、何かあったのでしょうか。「わっ!はじめてオジーちゃんっていうてもた。」 口にした本人が照れてましたが、別に間違った呼ばれ方ではないのに、お互い何を焦っているんでしょうね。 これからちょっと童子山の観音さんにお参りしてきますね。続きはその2でどうぞ。ボタン押してね!

2022.10.21

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年8月30日(火)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年8月30日(火)「朝顔日記」8月30日のアサガオ 実はPCが壊れてしまって写真がありません。7月の半ばから、意地になって続けてきた「朝顔日記」ですが、8月の月末になって写真なしでは困ります。PCって、ほんとに突然壊れるのですね(笑)。マア、あと1週間くらいで、花もなくなるのですが。 スマホに残っていた写真です。元気はありませんが、青い花なのがうれしいですね。 8月30日のコロナ体験記 8月29日の体験記で書くのを忘れてていたのですが、昨日の8月29日、この日記にすでに登場していただいているNさんが、差し入れをもってやってきてくれました。彼女のお住まいは西宮ですから、ホント、わざわざという親切です。大感激です。 老夫婦の、二人とも隔離生活を慮っての親切ですが、出来ることではありません。ニコニコ笑って登場して、お野菜から何から、食料がいっぱい入った段ボール箱を玄関に積み上げて、やっぱり、笑顔で手を振りながら去っていきました。こちらも窓から手を振るのですが、思わず・・・でした。 シマクマ君は、おなかの調子とやる気の出ない倦怠感以外はすっかり復調していて、マア、やる気に乏しいのは、あながち病気のせいばかりとも言えないのですが、チッチキ夫人も熱が下がり、食欲もそろそろ・・・、という感じで、わが家が感染したコロナは、感染発症後、二日から三日が山だったようで、どうやら無事切り抜けたようです。 たばこは吸うし、メタボだし、もともと気管支は弱いし、ということで、初期は、かなりナーバスになりましたが、結局、人の親切が身に染みる体験でした。 シマクマ君の隔離生活は明日で終わりです。いやはや、いろんな経験をするものですね。(笑)ボタン押してね!

2022.10.20

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年8月29日(月) 「朝顔日記」

ベランダだより 2022年8月29日(月) 「朝顔日記」8月29日のアサガオ 夏の終わりのアサガオ!ですね。茶色い葉っぱと種になる蔓がだんだん乾いてきます。マア、写真を撮っているシマクマ君も、。今一つ元気はありません。 赤い花も青い花も咲いてくれています。日差しが相変わらずなのは今年、2022年の夏の特徴です。早くから暑くて、いつまでも暑い! 8月29日のコロナ体験記。 夫婦隔離三日目です。支援物資が続々届きます。チッチキ夫人も熱も下がり、血中酸素濃度とかも正常値です。お隣さんとも電話で連絡できました。ドア一つ隔てたお隣さん相手に、なんだか「ごっこの世界」ですが、何せ、わが家よりもずっと高齢のご夫婦なので、笑い事ではありません。 支援物資に入っていた湿布薬が大活躍です。腰痛、肩痛、背中痛、肩ひじの間接痛が特徴です。なぜか体重が急減していますが、見かけ上、痩せたイメージはありません(笑)。 幸いなことに、チッチキ夫人の喘息は出ませんでした。時々咳くようですが、喘息の症状ではありません。シマクマ君は激しい腹下しですが、日ごろから、その傾向がある体質なので気になりません。試しに、送られてきたビオフェルミンを飲むと、ちゃんと止まって、かえって落ち着きません(笑)。 二人とも退屈の極みですが、PCの画面には、まぶしくて、興味がわきません。しようがないので読書ということですが、文庫本の小さな字にイラつかずに、妙に快調です。集中力が持続して、次々に読めます。久しぶりに「一日復数冊読破」読書でした。 普段は寝ることが大好きなチッチキ夫人ですがが、寝あきたのか読書タイムのようです。スポーツドリンクを飲みながらゴロゴロしている風です。「お茶は飲み飽きたし、甘いスポーツドリンクもしんどいけど、この塩っ辛いドリンクは飲めるね。」 マア、そういう、勝手なことを言いながら隔離生活はつづくのでした。 ああ、モスラ君の写真は撮り損ねていますね。やっぱり、ちょっとしんどいのでしょうね(笑)。ボタン押してね!

2022.10.19

コメント(0)

-

週刊 読書案内 ケン・リュウ「紙の動物園」(早川文庫)

ケン・リュウ「紙の動物園」(早川文庫) 表題になっている「紙の動物園」で2012年、ネビュラ賞とヒューゴー賞と世界幻想文学大賞の短編部門で受賞、史上初の三冠を達成し、2013年にもヒューゴー賞の短編部門で受賞した作家ケン・リュウという人の短編集「紙の動物園」(早川文庫)を読みました。ケン・リュウ短編傑作集1です。 ちなみにネビュラ賞というのはアメリカSFファンタジー作家協会 (SFWA) が主催していて、アメリカ合衆国内で刊行された英語のSF(スペキュレイティブ・フィクション)やファンタジー作品を対象にした文学賞だそうで、ネビュラとは星雲のことだそうです。 一方、ヒューゴー賞というのはワールドSFソサエティ(世界SF協会)というSFファンの団体が、ネビュラ賞とほぼ同じジャンルの対象作品の中から選ぶ賞で、ヒューゴーというのは人の名前だそうです。 ついでですが、世界幻想文学大賞というのは、これもアメリカの文学賞らしいですが、世界幻想文学大会という大会の参加者の投票で決めるファン投票の賞のようで、過去には長編部門で村上春樹の「海辺のカフカ」(新潮文庫)が受賞したり、最近では、2021年、松田青子の「おばちゃんたちのいるところ」(中公文庫)という小説が「Where the Wild Ladies」という英語の題名で短編部門の受賞作として出ていて、驚きました。 それぞれの賞の受賞作をネットで検索しましたが、ぼくはSFとかファンタジーとか、ほとんど読んだことのないということもあって、知らない作品ばかりでしたが、アーシュラ・K・ル・グインとかスティーヴン・キングとかの名前を見つけて、ちょっとホッとしましたですね。で、この作品集、「紙の動物園」(早川文庫)のラインアップはこんな感じです。「紙の動物園」「月へ」「結縄(けつじょう)」「太平洋横断海底トンネル小史」「心智五行」「愛のアルゴリズム」「文字占い師」 で、最初のページを繰ると、こんなふうに始まっています。 ぼくの一番古い記憶は、ぐずぐず泣いているところからはじまる。母さんと父さんがどんなになだめようとしても泣くのをやめなかった。 父さんは諦めて寝室から出ていったけど、母さんはぼくを台所につれていき、朝食用テーブルにつかせた。 「看(カン)、看(カン)」そう言うと母さんは、冷蔵庫の上から一枚の包装紙を引っ張って手に取った。永年、母さんはクリスマス・ギフトの包装紙を破れないように慎重にはがし、冷蔵庫の上に分厚い束にして溜めていた。 母さんは紙を裏返してテーブルに置くと、折りたたみはじめた。ぼくは泣くのを止め、興味津々の面持ちでその様子をうかがった。 紙をひっくり返し、またおる。折り筋をつけ、つぶし折り、折りこみ、まわし、つまんで、ついにすぼめた両方のてのひらのなかに紙が見えなくなった。それから折りたたんだ紙を口元に持っていくと、風船のように息を吹きこんだ。 「看(ホラ)」母さんは言った。「老虎(ラオフー)だよ」(P10~P11) 「紙の動物園」の書き出しです。中国で生まれて、アメリカで暮らしている青年の回想シーンで始まる、文庫本で20ページほどの短編小説でした。 お母さんが、折り紙に息を吹き込むところが小説の「キモ」なのですが、あとはお読みいただくのがいいと思います。 所収されている他の短編も、遜色ありません。どの作品も、マア、好き、好きはあるかもしれませんが、実によく練られて、見事な「落ち」が待っています。短編小説のお手本のような作品といってもいいでしょう。次々と読めてしまいます。 ついでに、ケン・リュウ短編傑作集2の「もののあわれ」(ハヤカワ文庫)に手が伸びる方もたくさんいらっしゃると思います。彼の短編のシリーズは、現在、ケン・リュウ短編傑作集6まで、ハヤカワ文庫で出ています。 ぼくは傑作集3で手が止まっていますが、先日、今年80歳になった元同僚のお友達の女性とケン・リュウについて話をしました。「おもしろかったやろ。」「そうやねえ、おもしろいねえ。いろいろ手を変え、品を変えやねえ。それぞれ知らん世界の話やねんけど、でも、五つめくらいで、『なんか、みんな、おんなじやん』って思い始めてしまうねえ。」 さすがの眼力ですね。1作1作、別々で読んでいるとわからないのですが、続けてよむと、「胸を打つ話」を方法的に書けるアイデアと技術で書いているんじゃないかという疑いが浮かんでくるのですね。 それぞれ面白いのですから、まあ、それでいいのですが、老人は飽きちゃうんです。老人が、なぜ飽きちゃうのか、そこが、どうも、この作家の肝かもしれませんね。で、最後に余計な一言でしたね(笑)。 マア、とりあえず「紙の動物園」手に取ってみてください。評判は上々ですよ。

2022.10.18

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年10月13日(木)「須磨の海の秋」須磨 一の谷あたり

「須磨の海の秋」徘徊日記 2022年10月13日(木)須磨 一の谷あたり ここのところ須磨までスーパーカブ号で出かけています。垂水から須磨までの国道2号線の真っすぐの連続が、結構ドキドキします。須磨に差し掛かってすぐの、山陽電車の高架をくぐって坂を上ると一の谷町の西の端、4丁目あたりです。そのまま、ずーっと坂を上ると見晴らしのいい公園があります。 北一の谷公園という名のようです。国道2号線とかJR須磨駅あたりから北に見える山との境界線の町です。ここから北を見ると一の谷ですが、これが、あの、つまり、源平の合戦とか歌舞伎とかに出てくる、あの一の谷なのかどうか、ぼくには定かでありません。 しかし、一の谷は一の谷です(笑)。 写真の左側が須磨浦公園です。振り向けば須磨の海です。ぼくが立っているあたりは公団か市営かの団地群です。電車から見える高級マンションはずっと下のほうにあります。 今日ここに、最初にやって来たのはお昼過ぎでしたが、ここから高倉台まで行って、ちょっとお仕事をして帰りの通りかかったのが午後6時過ぎです。 これが見たくて回り道した帰り道だったのですが、写真がへたくそでうまく撮れていません。海の空全体がピンク色に染まって、なかなか見ることのできない美しさでした。 実は、西の空の夕焼けも美しかったのですが撮り忘れていました。日が暮れるのが早lくなりましたが、夕焼けが美しい季節ですね。 お仕事は高倉台なのですが、須磨の町の裏山の、この道をこの夏、偶然、見つけて、原付でやってくることが増えました。須磨の海岸も面白いのですが、裏山の道も面白いですね。ボタン押してね!

2022.10.17

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年9月30日(金)「四国行き高速バス乗り場」舞子駅あたり

「四国行き高速バス乗り場」徘徊日記 2022年9月30日(金)舞子駅あたり 昔、同僚だったお友達が、退職して四国の高松に移住しています。大胆な人生設計に驚きましたが、引っ越されてしまうと、スーパーカブ号で、まあ、ご近所だったご自宅を襲うということも、当たり前ですが、出来なくなってしまって寂しい限りです。そのご夫婦の片一方が、久しぶりに神戸の実家に帰ってきたというので会いました。 お会いしたのは明石ですが、四国に帰る高速バスはJR舞子駅の近くに乗り場があります。で、送りにやって来ました。写真は駅ビルの屋上の駐車場からの明石大橋です。「そんなことしなくていいよ。」「いや、いや、こういう機会は、そんなにないし。」 とか何とか云いながらやって来たのがバス乗り場の下です。 上に見えるのが待合室です。そこから明石大橋のたもとというか、付け根にある乗り場に上がります。「じゃあ、やっぱりここで、サヨナラするね。」「ありがとう。なんかあったの?」「うん、さっき、ここでタバコを吸っていたら、ハイカーっていうのかな、荷物ゴロゴロ引っ張ってる40歳くらいの男の人が、『タバコダメ!』って、大声で連呼しながら、ぼくを指さしてエスカレータあがっていったから、ちょっとね、ビビッてんねん。上がったら、まだ居ってかもしれんやん。」「ははは、そうなんだ。すごい人がいるねえ。じゃあ、四国にも来てね。」 通りかかった男性に、指さされながら「タバコダメ!」と大声で喚かれて、事態が理解できなくてビビりました。なんか、ボーゼンとした中途半端な見送りになってしまいました。世の中にはすごい人がいますね。 で、彼女がエスカレーターを登っていくと、すぐに、今度は赤ちゃんを抱いた女性が駅ビルから出てきて手を振ってくれました。お互いマスクをして目だけなのですが、見おぼえがあります。「センセ―!誰だかわかりますウー?」「えーっと、顔はわかるよ。バスケやったか、いや違う?」「バスケはオネ―ちゃん。私はバドミントンのSですよ。岡山の看護の大学に行って、看護師と助産士としてます。」「はいはい、Sさんや。そうか、助産師さんか。わかって来たよ。その赤ちゃんは?」「これはオネーちゃんの赤ちゃん、私のは車の中。」「おおー!」 後ろから、ご家族もいらっしゃって、ご挨拶です。いやはや、いろいろありますね。それにしても、舞子は地元なのですねえ。 で、帰宅して、四国のお土産にいただいた生落花生を塩ゆでにしていただきました。ちょうど、チッチキ夫人が留守なのをいいことに、明るいうちからビールです。おいしいものですね。ちょっとハマりそうですが、どこに売っているのでしょうね?ボタン押してね!

2022.10.16

コメント(0)

-

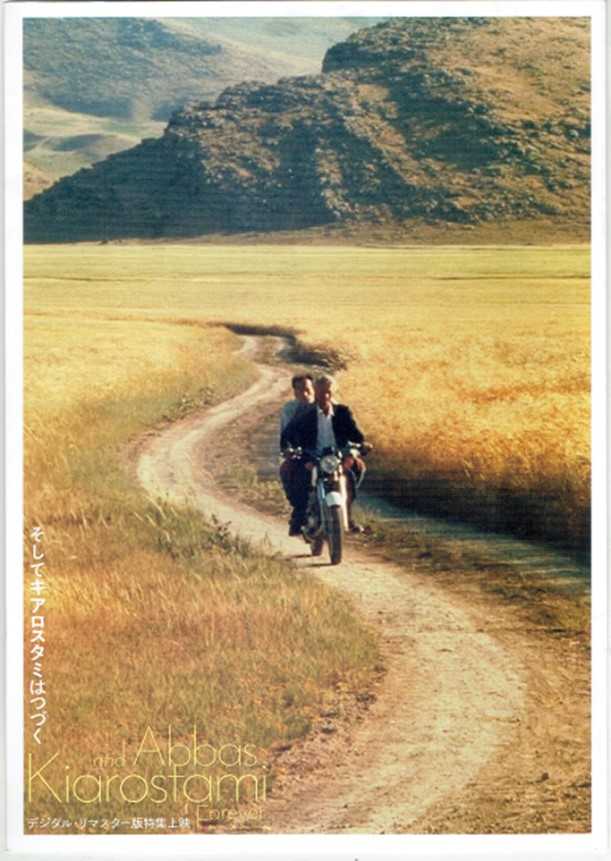

アッバス・キアロスタミ「風が吹くまま」元町映画館no146

アッバス・キアロスタミ「風が吹くまま」元町映画館 キアロスタミ特集「そしてキアロスタミはつづく」の4本目です。「トラベラー」と二本立てで見ました。「トラベラー」は1974年のデビュー作だそうですが、こちらは1999年のヴェネチア国際映画祭審査員グランプリ受賞作だそうです。 見たのは「風が吹くまま」でしたが、ラストの麦畑が最高でした。 死にかけているおばあさんの死を待って、その地方独特の葬儀を取材しようと大都会テヘランから、クルド系の小さな村を訪れたテレビ・クルーの責任者が主人公でした。 もうそれだけで、「ちょっと、アンタ等なあ!?」という設定で、なんで、そんな、あまりに現代的な設定が思いつけるのか、まず、呆れました。 死を待つ時間といえば聞こえはいいですが、死者であろうが生者であろうが、商売のネタになるものはすべて食い物にしていく現在という時間があるということを冷静に見つめているのが、キアロスタミという表現者なのですね。 電気工事の集団に成りすまして村に入り込んだテレビ・クルーのディレクターだかプロデューサだかをしている主人公ベーザードが、電話も通じていないし、電波の受信もおぼつかない田舎の村で、持参のケータイを利用するために、村の裏山のジグザグの坂道をホコリをけたてながら自動車で駆け上がり、テレビ局に言い訳をするんです。「まだ、死にません!」 死んでくれないので、仕事にならない焦りとイライラが、映画の前半の気分を作っていきます。 で、電話をかけている、木が一本くらいしか生えていないはげ山が村の墓地なわけですが、テヘランに言い訳をしている彼のそばで、井戸を掘っている男がいるんです。なんか、その不釣り合いが笑えます。 で、まあ、場所が場所だけに人の骨とか、、変なものがいっぱい出てくるわけで、それを、まあ、三日のはずが、一週間、二週間と時が経っていくわけで、日課のように坂を車で駆け上がり、穴を覗きながら電話するということを繰り返しながら無為な時間がながれるんですが、とうとう、オバーさんが死ぬ前に穴を掘っていた男が生き埋めになるという事故が起こります。 ここから、「死を待っていた男」が「命を助ける男」に変貌するというのが物語でした。本人も、たぶん、仕方なしなのですが、見ているこちらは「いいじゃないか!」という気分です。 生き埋めの青年を助け出し、病院へ運び、村にやって来た医者に老婆を診察させ、医者の単車に同乗して薬をもらいに行く、風が吹き、麦の穂が揺れる中、二人が乗ったバイクが走ってきて、走っていきました。 なかなか、いいセリフもあるのですが、なんというか、なによりも、こんなさわやかなシーンが待っているとは思いもよりませんでした。麦畑が素晴らしい!いやはや、スゴイですね。キアロスタミに心から拍手!でした。監督 アッバス・キアロスタミ原案 マハムード・アイェディン脚本 アッバス・キアロスタミ編集 アッバス・キアロスタミ撮影 マームード・カラリ音楽 ペイマン・ヤズダニアン助監督 バフマン・ゴバディキャストベーザード・ドーラニーファザード・ソラビ1999年・118分・G・フランス・イラン合作原題「Le vent nous emportera」日本初公開1999年12月4日2022・04・04-no47元町映画館no146

2022.10.15

コメント(0)

-

ベランダだより2022年8月28日(日)「朝顔日記」

ベランダだより2022年8月28日(日)「朝顔日記」8月28日のアサガオ もう、8月も下旬です。とか何とか、日記を書いているのはいつの間にか10月の後半です。この間、朝顔日記が止まっていましたが、じつはPCが壊れてしまって、保存写真がなくなってしまいました。中古のノートパソコンが生きているのですが、ディスクトップのデータは使えません。こういう事態を予測してバック・アップという心掛けが大切なのはわかってっているつもりでしたが・・・。 というわけで、スマホに残っていたデータで、8月を振り返っていますが、なんだか写真のアサガオもしわがれているような気がします(笑) ピンクの花も、青い花も咲いていました。でも、もう、葉っぱは茶色というか、枯れ始めています。8月28日のコロナ体験記 昨日、お電話をいただいた保健センターの方に、チッチキ夫人のぜんそくの持病の事を話したところ、今日は日曜日なのですが、朝早くドアに紙包みがぶら下げてあって、どうも、郵便とかではなくて、センターの方が直接配達していただいたようなのですが、中には「パルスオキシメーター」が入っていました。ちょっと、ありがたすぎて感激しました。 情報が行き届かない結果でしょうか、いろんなトラブルがうわさされていますが、わが家が出会った保健センターの方は、実に誠実で親切でした。 早速、指を入れて計測してみました。まったくの正常値のようです。特にシマクマ君は、発熱症状も収まりつつありますし、頭痛や咳もありません。チッチキ夫人は発熱が続いていますが、喘息の症状は出ていません。 この日は看護師をしていらっしゃるNさんから漢方薬の小包が届きました。発熱、頭痛、咳、腹下し、考えられる症状に対するお薬に、それぞれ、使用上の注意が書き添えられていて、二人の病人が10日飲み続けられるセットで送られてきました。そのほか、筋肉痛、関節痛の湿布薬も入っています。特にチッチキ夫人は筋肉痛、関節痛に苦しんでいたので大助かりでした。 医療の現場や保健所には本当に、親切な方というのがいらっしゃって、我が家のコロナ体験が、家族だけでなく、そんな方と出会える機会になったことをつくづくありがたいことだ思いました。8月28日のモスラ君 それでも、こんな写真を撮る元気が戻って来たようです。特にシマクマ君は激しいのは腹下しだけで、ほかの症状が軽いせいもあって復活気味ですが、味覚が変なことは続いています。急にインスタントラーメンとか食べたくなってつくったりするのですが、同じ量の調味料だと塩からくて大変でした。ボタン押してね!

2022.10.14

コメント(0)

-

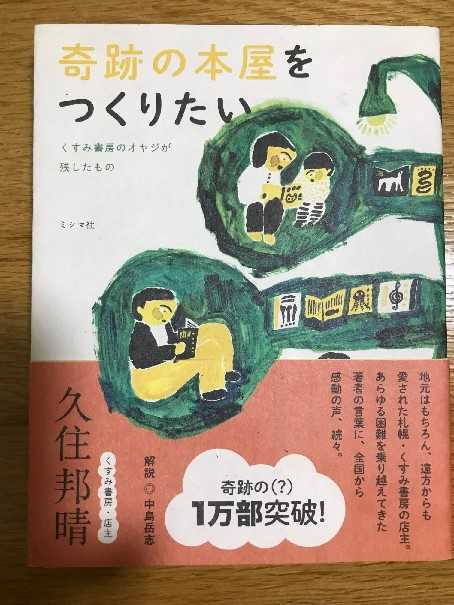

週刊 読書案内 久住邦晴「奇跡の本屋を創りたい」(ミシマ社)

100days100bookcovers no83 83日目久住邦晴「奇跡の本屋を創りたい」(ミシマ社) KOBAYASIさんが今回選んだのは『ノボさん 小説 正岡子規と夏目漱石』(伊集院静著)でした。幼時より居場所が落ち着かず精神的に不安定な漱石と、致命的な病にとりつかれながらも意欲的な子規との友情が丁寧に描かれた名作ですね。メンバーの会話で、この時代のことを書いている坪内祐三、関川夏央、司馬遼太郎などの名前もあがっていましたが、私たちの先輩で漱石研究者の西村好子さんも、一昨年『優しい漱石』という本を出されています。夫から借りて拝見しました。その中で子規が漱石のことを「渋柿の渋が抜けきっていない男」と書いていたように記憶しているのですが、今その本を探しても見つけられなくて。すみません。柿の好きな子規らしい漱石評が印象に残っています。 次に私が選ぶ本は、子規の好きな「柿」にゆかりのものにしたいところなのですが、なかなか思いつきません。確かSODEOKAさんが寺田寅彦の『柿の種』を取り上げられていたのは覚えているのですが…。「柿」も「八年」も今は思い浮かばないから残念だけど諦めて、子規の辞世の句で探してみることにします。「糸瓜咲て痰のつまりし仏かな」 これこれ。「仏」ならなんとかなるのでは?「仏」と言えば、「仏」→「仏教」→「お釈迦の生まれたインド」(苦しまぎれのこじつけ。今のインドは仏教とつながらないですね。)⇒「インド」(やっとたどりつきました。)「インド」なら、(というか、無理にも)いつか出したいと思い続けていた本『シャンタラム』(グレゴリー・デイヴィッド・ロバーツ著)をやっと出せる。と、本を取り出してみたら、なんとこれは無理だとわかりました。なぜなら翻訳が、あの田口俊樹なんです。SODEOKAさんもSIMAKUMAさんも『800万の死にざま』も『日々翻訳ざんげ エンタメ翻訳この40年』ですでに取り上げられていますね。(翻訳者には、注意してなかった。) で、仕方なく、もう一度「インド」に戻ります。インドに関心を持たせてくれたのは中島岳志でした。『インドの時代―豊かさと苦悩の幕開け』を読んで、ずいぶん衝撃を受けてからです。確か学生時代のでフィールド・ワークを元に書いたはずです。一言で言えば、グローバリズムの時代に、インドで、マクドナルドとヒンズー教寺院が増えている現象をとりあげたものでした。偶然読んで刺激を受けました。それ以来、中島岳志のインドものは読んでいます。 やっと本題に入ります。今回は中島岳志が強く薦めている、というより、彼自身も本作りに携わった本にします。子規の絶句→「仏」→「インド」→中島岳志→『奇跡の本屋を創りたい』(久住邦晴著 ミシマ社発行)というわけで。 ずいぶん 無理した回り道でしたが、よかったらご覧になってくださいね。 アマゾンで新刊で購入したら、帯が二枚も巻いてあり、「一万部突破」とあります。珍しく洛陽の紙価を高からしめたようですね。サイズは128×168mm、判型をなんというのか分かりません。文庫本より1cmほど高く、横幅は2cmほど大きいです。表紙装画はミロコマチコで、緑と黄いろと黒の植物の絵。葉っぱの中や上に本が並べられていたり、ふたりで絵本をみていたり、ほんを読む人が描かれています。中身の紙の色や質は、黄色い白で、滑らず、まぶしくならない。字は大きめで、句点ごとに改行していて読みやすい。軽くて手にとりやすい。子どもにも年寄りにも、有難い本。ミシマ社が念を入れて作ったのでしょう。 著者紹介は裏表紙の折り返しにあるので、そのまま写します。「1951年、北海道生まれ。1946年に父がくすみ書房を創業、1999年に後を継ぐ。読書離れに歯止めをかけようと、良書なのに売れ行きのよくない作品ばかりを集めた「売れない文庫フェア」などの試みが話題となる。「本屋のおやじのおせっかい」と題し、中高生に読んでほしい本を集めた「これを読め!」シリーズは道内各地の書店や他県にも広がった。2017年に肺がんのため死去。享年66。」 古い話ですが、自分が高校生のころは、学校の近くには本屋さんがあるものだと思っていましたが、今は駅近くにさえないことも。もう長く出版社や本屋さんの苦境を聞いていますが、特に打つ手もなく減少していっているのでしょうか。歩いて行ける範囲に本屋さんも図書館もない生活を何年もしたことがありますが、まだアマゾンもなかったし、立読みが好きな私は本当につまりませんでした。コロナ禍でいっそう引きこもりがちですが、日々の買い物のついでに本屋さんに立ち寄れる今の暮らしはありがたいです。これは、地元の本屋を残すために、悪戦苦闘して、奇跡をいくつも起こした本屋さんの記録です。久住さん(著者)の遺稿と新しい本屋の企画書と、友達の中島岳志による詳しい解説をお嬢さんの久住絵里香氏がまとめたそうです。 著者は、2003年10月27日に初めて「なぜだ⁉ 売れない文庫フェア」を開く。良書でも売れない本は本屋にはほとんど置いていない。(中小の本屋の資金力では困難だという)このままではいずれ絶版になり、「良書がどんどん消えていく」。また、全国規模の大資本の本屋の出店攻勢で「町の本屋が消えていく」。この2点をマスコミにも訴えてフェアを試みた。北海道新聞や地元TV局でとりあげられ、意外なほどの話題になる。「売れない本」を見ようと思った人が来店したついでに、売れるはずの本や雑誌などが売れるだろうと思っていたら、なんと、予想を大きく超えて、売れないはずの1500冊全部が一ヵ月足らずで売れる。 この時、実は、久住さんは店を閉める覚悟をしていた。すでに赤字経営が何年も続いているところに、高校生の息子さんを一年間の闘病にも関わらず失ったところだった。閉店準備をし取引先へその旨を伝えようとしている段階で、閉店してはならないことに気づく。(今店を閉めたら周囲の人は「息子さんをなくして力を落とされたんだろう。しかたがないなあ。」閉店は息子のせいだと思われるのだろう。…。いや、そういうわけにはいかない。絶対に閉店を息子のせいにさせるわけにはいかない。息子はあんなに苦しい思いをして頑張ったのに。不甲斐ないオヤジのせいなのに。今、店を閉めるわけにはいかない。) と思い直した。今まではやる気のなかった二代目が、倒産寸前の本屋の再生に初めて挑戦することとなった。知り合いの助言から「まずは人を集めること。そのためには売れなくてもいい。おもしろい企画を立てて、マスコミを動かすこと」と考えてフェアを計画した。狙った以上に新聞もテレビも取り上げてくれた。 翌年は、岩波書店からのリクエストを受けるほどに出版界では有名になる。第二次、第三次フェアで、岩波文庫全点とちくま文庫、ちくま学芸文庫も加え、書店内での朗読会もスタートさせた。 売り上げはアップしたが、それでも、営業を続けるには前年比150%アップさせたい。と思って店内を見ると、以前に比べて中高生がほとんどいない。業界が中学生の購買力を相手にしてこなかったことに気がつく。本を読まなくなった中学生に本屋に来てもらうための方法として、本の苦手な子が面白いと思える本の棚をつくることを考える。彼の妻も本好きで、長年 小学校の図書館でボランティアされていて、選書はもっぱら彼女がした。「本屋のオヤジのおせっかい、中学生はこれを読め!」フェアを企画したら、全国版新聞やTVでも取り上げられ、このときの選書リストは2年後に北海道新聞社からブックレットとして出版された。また、古い『数の悪魔』と言う本の人気に火がつき、出版社で4000部重版が決まったというエピソードもある。 2005年には、ブックカフェ「ソクラテスのカフェ」を本屋と同じビルの地下に開き札幌一うまいコーヒーも古本も置く。その後ここで講演会や友人中島岳志の仲介で北大の先生と市民の触れ合いの場「大学カフェ」も開く。カフェも街の文化施設としても機能し、本屋の売り上げも徐々に伸びてきた。順調。 ところが、(どうしてというか、商売がうまくいっている情報を得たら、コンサルタントとかいう職種の人が目をつけたんだろうかーDEGUTIの勝手な独り言です。)2006年4月、近くに「TSUTAYA書店」がオープン。翌2007年3月には全国一の売り場面積の「コーチャンフォー」という書店が3㎞先に出店してきた。売り上げは一挙に減り、さまざまな企画をたてても歯がたたなかった。やむを得ず、2009年9月に、今まで60年続いた琴似(ことに)の店から、20㎞離れた全く知らない大谷地(おおやち)に移転する。しかし、売り上げが思うようには伸びない。2010年7月から「本を愛する大人たちのおせっかい 高校生はこれを読め!」。2011年10月から「本屋のオヤジのおせっかい 小学生はこれを読め!」フェアをスタートさせるが、2012年にいよいよ支払い不能になる。約100万人に寄付を募る文書を送付し、1600万円集める。また、ネットやクラウドファンディングもやった。しかし、2015年6月に閉店。 この間、妻が発病する。乳がん。手術後よくなるが、2年後、大腸がん。何度も手術したが、2011年10月に57歳で亡くなる。本が好きだった妻が友人に送った最後のメールは「本はいいですねえ。」だった。久住さんの文章はこのあたりの経緯までです。 この後は小さな字で書かれています。 「※ここで原稿は終わる。 その後、2015年6月、くすみ書房大谷地店は閉店となる。 一年後、「奇跡の本屋をつくりたい」と謳い、再始動するも、その矢先に病が発覚。 2017年8月28日、永眠。」 このあと、中島岳志による詳しい解説には、久住さん自身のことだけではなく、くすみ書房の誕生から、時代状況などにも触れています。最後に久住さん自身の講演草稿と、次に作るつもりの書店の趣意書の草稿と、娘によるあとがきがあります。多くの人の手によってできた小さないい本でした。 いい本屋の一つの例を見たいと思い、中島岳志を信用して手に取った本でした。思った以上に面白く読めた。久住さんは旅立って、もうこの世には戻らないのかもしれませんが、いつまでもあきらめずに、この世で次にはどんな本屋を作りたいのか、具体的にプランを考え続ける生き方に心打たれました。 最後に書籍販売のことももう少し知らなくてはと考えています。この中に何度か少しづつ出てはくるのですが、全体としてイメージができていません。ただ、本という商品は、他の商品と比べて圧倒的に回転率が悪くて、資本がなくては在庫を抱えることができず、在庫が少ないと、客としては満足できない。大きな書店は買い取り制度面でも優遇されるけれど、中小は無理。確かに信用面でそうなるのも理解できるし自、難しいですね。自分にできることは、本を買うなら、できるだけ地元の本屋にしようということですね。私を支えてくれている本屋を支えないとね。 本屋さんに詳しいSIMAKUMAさんのうんちくがいっぱいあるのではないでょうか。ではこのあと、よろしくお願いいたします。2022・03・22 E・DEGUTI追記2024・05・11 投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)(51日目~60日目)(61日目~70日目)(71日目~80日目) (81日目~90日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

2022.10.13

コメント(0)

-

週刊 読書案内 坪内稔典「季語集」(岩波新書)

坪内稔典「季語集」(岩波新書)時候暮秋 秋の末を季語では「暮れの秋」「暮秋」「秋暮れる」などという。 夏目漱石は「病妻の閨(ねや)に灯(ひ)ともし暮るる秋」という句を作っている。 「病妻」は病気の妻、「閨」は寝室である。漱石の妻(鏡子)はときどきヒステリーを発し、体が海老のように硬直した。そういうとき、漱石は茶碗の底をぶっ倒れている妻のみぞおちに押し当てた。そしていると次第に体がほぐれてくるのだった。 一方、夫の漱石は周期的に神経衰弱になり、たとえば夜中に手当たり次第に物を投げて暴れた。また、突然に妻に離縁を迫ったりした。 要するに、夏目家の暮秋はすさまじかった。「病癒えず蹲る夜の野分かな」。これは漱石の自画像か、それとも妻のようすであろうか。 髭風ヲ吹て暮秋歎ズルハ誰ガ子ゾ 松尾芭蕉 能すみし面の衰え暮れの秋 高浜虚子(P173) 坪内稔典という俳人の「季語集」(岩波新書)という、歳時記、エッセイ集、いや、季語集を読んでいます。日々欠かすことのできない「某所」での読書にぴったりです。 1ページ400字、俳句で言う、季語が必ず一つ、最後にその季語の句が2句、江戸以前の古典句と近代以降の現代句が一句ずつ添えられています。マア、季語によっては現代句ばかりの場合もあります。1ページ読み終えるのに、10分も座らなくても大丈夫です。 全部で、300余りの季語について、400字のエッセイという短さには訳があります。「季語を楽しむ」という前書きの中で作者自身がこう説明しています。 この本は毎日新聞に1991年12月より連載した「新季語拾遺」「稔典版今様歳時記」がもとになっており、後者は現在も連載が続いている。その連載は1回分が400字であり、その字数でいかに書くかに私は苦心した。(P7) という訳で、この前書きの文章が書かれたのは、この本が出版された2006年らしいのですが、15年以上続いた人気コラムの書籍化というわけです。新聞に載っていたのが30年前、出版されたのが16年前、今となっては古本屋さんで250円でした。 取り立てて「俳句」に興味があるわけではありません。250円の某所の友です。で、ちょうど、週に一度お出会いしている女子大生のみなさんに「『こころ』の授業をやるなら漱石に興味を持ってくださいね!」と呼びかけていることを思い出しての「読書案内」という次第です。病癒えず蹲(うずくま)る夜の野分かな ぼくも、はじめて知った句ですが、ぼくには妻の姿を見ている漱石が思い浮かびます。それにしても、何とも、漱石ですね。 坪内稔典という俳人は漱石の親友正岡子規の研究者(?)として知られていると思いますが、この句を持ち出して漱石夫婦の長い秋の夜を400字、絵でいえば一筆書きで描いて見せているのは、さすがの手練れぶりです。新聞連載を10数年も続けられたわけです。 マア、どこからで、20歳の女学生さんたちが、夏目漱石に興味を持ってくれるきっかけになれ、それに越したことはありませんという案内でした。もちろん、「漱石俳句集」は岩波文庫に、今もありますよ。マア、古本屋をお探しになれば、ただ同然かもしれませんが(笑)

2022.10.12

コメント(0)

-

フランソワ・トリュフォー「突然炎のごとく」シネ・リーブル神戸no167

フランソワ・トリュフォー「突然炎のごとく」シネ・リーブル神戸 1976年ころに、山根成之という監督で、主演が郷ひろみと秋吉久美子、脚本が、あの頃面白いと評判だった中島丈博の映画で「突然嵐のように」という映画がありました。 まあ、その当時、秋吉久美子は絶対的だったのですが、郷ひろみが思いのほかよくて(えらそうで、すみません。)記憶に残りました。もっとも、同じ監督で、同じ主演コンビの組み合わせで、多分、脚本は違ったと思いますが、「さらば夏の光よ」の2本しか見た記憶がないので、当てにはなりません。 何の話をしたいのかわからないで出しですが、今回見たトリュフォーの「突然炎のごとく」は、どうしても見なきゃと思った理由と、その、郷ひろみの映画の記憶がダブって、何が何だかわからないままシネリーブルにやってきたという話です。 で、フランソワ・トリュフォーの冒険シリーズの2本目は「突然炎のごとく」でした。1964年の映画です。初めて見たのは40年前で、今では精神科の開業医をやっている、まあ、いろいろうるさかった年下の友人が「ゴダールは知っているか?、トリュフォーは見たのか?」 とか、あれこれうるさいので、名画座の特集を探して見た記憶がありますが、「おっ、これは、いいじゃないか!」 という漠然とした記憶しかありませんでした。 ぼくが説明するまでもない有名な作品ですが、原題が「Jules et Jim」とあるように、ジュール(オスカー・ウェルナー)とジム(アンリ・セール)という二人の男性とカトリーヌ(ジャンヌ・モロー)という、まあ、映画の中の表現でいえば「女神の唇」を持つ女性の、意味の分からない三角関係です。 現代であれば「なんとか障害」とかのレッテルを貼られかねないカトリーヌという女性の「こまった症候群」に、あくまでも付き合い続ける二人の男性の姿をボンヤリ見つめながら、破滅しかありえない関係の描き方の徹底性に感動しました。 1910年代の、だから第1次世界大戦前後のヨーロッパ社会を背景にしながら、オーストリアとフランスという敵国同士で戦った青年の友情が、なんだかアホらしいラブ・コメディのテンポで描かれているかのように始まるのですが、ラストはどうも、そうではなかったようです。「これがフランソワ・トリュフォーなんだよな。」 とかなんとか納得したようなことを感じながら、「これ」が何を指しているのかわからない。まあ、それがトリュフォーなんですね。 40年前には、破滅をものともしない主人公たちの、それぞれの在り方をどう感じていたのでしょう。どうなってもいいや! とどこかで思っていたあの頃、この映画がジャストミートしたことは間違いないのですが、どちらにしても先が見え始めた年齢になった今は、「あれから40年経つけど、カトリーヌとか、やっぱりいなかったよな・・・」 という、わけのわからない感慨に浸ってしまいながらも、たとえば、屈託のない明るい笑顔や、美しい凝視から、どことなく苦悩が兆す眼差しへと突然炎のごとく変化していくジャンヌ・モローから目が離せないスリリングな作品でした。 やっぱりカトリーヌ(ジャンヌ・モロー)はよかったですね。拍手!でした。監督 フランソワ・トリュフォー製作 マルセル・ベルベール原作 アンリ=ピエール・ロシェ脚本 フランソワ・トリュフォー ジャン・グリュオー撮影 ラウール・クタール音楽 ジョルジュ・ドルリューキャストジャンヌ・モロー(カトリーヌ)オスカー・ウェルナー(ジュール)アンリ・セール(ジム)マリー・デュボ(テレーズ)ヴァンナ・ユルビノ(ジルベルト)ボリス・バシアク(アルベール)サビーヌ・オードパン(サビーヌ)1961年・107分・フランス原題「Jules et Jim」日本初公開1964年2月1日2022・10・04-no116・シネ・リーブル神戸no167

2022.10.11

コメント(0)

-

フランソワ・トリュフォー「逃げ去る恋」シネ・リーブル神戸no166

フランソワ・トリュフォー「逃げ去る恋」シネ・リーブル神戸 「生誕90周年上映 フランソワ・トリュフォーの冒険」というシリーズが始まりました。まあ、トリュフォーですから、70年代に映画に引き込まれた徘徊老人としては、見ないわけにはいかない気分で出かけて来たシネ・リーブルでしたが、月曜日ということもあるのでしょが、100人くらいの小さなホールですが、5人でした。 見かけ上のことですが、若い人(?)が一人、あとは同年配の客ばかりでした。まあ、今どき、そういうことなのかもしれませんね。この作品は1978年だそうですが、あの頃、トリュフォーといえば、満員だったような記憶もありますが、まあ、その記憶も怪しいですね。 で、シリーズの最初に見たのは「逃げ去る恋」という、1978年の映画です。「大人はわかってくれない」で始まった、「ドワネルもの」というシリーズの最終作だそうです。 映画全体の雰囲気としては総集編という感じでした。なんだか、ろくでもない主人公アントワーヌ・ドワネル君(ジャン=ピエール・レオ)が書いたらしい「自伝小説」の、恋のエピソードが次々と映し出されて、ちら、ちらと、なんだか見覚えのあるシーンもあるような、ないような、それがどうも過去の映画の断片なのですね。だって、ドワネル君って、記憶では少年だったような気がしますね。そんなシーンも確かにありました。 で、、まあ、その、彼が書いた小説を読むコレット(マリー=フランス・ピジェ)という、かつて恋仲であった女性の記憶を揺さぶっているわけです。で、まあ、客であるぼくが見ているのは、その映像と、寝転んで小説を読んでいるコレットなわけで、たとえば、笑いながら、今、目の前で小説を読んでいるコレットの想起しているはずの記憶の映像と、ぼくが見ている映像との関係のあやふや感が面白いといえば面白いのですが、トリュフォーなんて、全くの久しぶりのぼくには、映画を見ながら、自分が何を見ているのか、ピンとこないわけで、ちょっとボーゼンとする感じなのです。「こういう場合はどうすればいいのでしょうね。」とか思いながら「いや、これって、死んじゃう前の・・・」と考え込んだりで、まあ、あれこれ首を傾げる鑑賞でした(笑) 多分、あの臨場感の感覚なのでしょうね、おもしろいのは。それにしても、あの頃、何を感じて、こういう映画を見ていたんでしょうねえ。まあ、40年以上昔の話ですが(笑)。監督 フランソワ・トリュフォー脚本 フランソワ・トリュフォー ジャン・オーレル シュザンヌ・シフマン撮影 ネストール・アルメンドロスキャストジャン=ピエール・レオ(アントワーヌ・ドワネル主人公・印刷工・作家)マリー=フランス・ピジェ(コレット弁護士)クロード・ジャド(クリスチーヌ・ダルボン協議離婚の妻)ドロテ(サビーヌ レコード店員)ダニエル・メズギッシュ(グザヴィエ サビーヌの兄・コレットの相手)ダニ(リリアーヌ浮気相手)1978年・95分・PG12・フランス原題「L'amour en fuite」日本初公開 1982年4月10日2022・10・03-no115・シネ・リーブル神戸no166

2022.10.10

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年10月5日(水)「村社八幡神社」西宮・上ヶ原あたり

徘徊日記「村社八幡神社」 2022年10月5日(水)西宮・上ヶ原あたり 西宮の上ヶ原というと、関西学院があるところなのですが、なぜかそのあたりにやってきました。電車だと阪急今津線の甲東園から歩くところですが、自動車です。 村社神社というお社がありました。いい感じのひなびた神社です。 いいですねえ。この感じの手水場は久しぶりです。 向こうが本殿です。もちろん誰もいません。 本殿です。この日記をお読みいただいている方の中には気づいていらっしゃる方がいるかもしれませんが、徘徊老人は神社とかお寺とか、目につくと立ち寄るのですが、ちゃんとお参りしていませんね。 今回も、本殿の中を覗く、いやお参りするのを忘れて、狛犬くんたちに気をとられていました。 こちらの神社は狛犬くんたちも味がありました。好きなタイプです。それにしても、それぞれの神社の狛犬くんたちに個性らしきものがある気がするのですが、みんな違うのですかね? こちらが「阿」くんです。 こちらが「吽」くん。なんか、むきになっていて、いいですね。で、この神社の位置ですが、関西学院大学のグラウンドのすぐ下です。 ホラ、野球場です。タイガースの近本選手が育ったグラウンドです。サトテルくんの弟がいるんじゃないかと思って覗きました。ティー・バッティングをしていた一人がデカクて、ちょっと似ていたので聞こうかなと思いましたが、勇気が出ませんでした。 グラウンドの向こうに甲山が見えています。 聖書の言葉の石碑です。グラウンドの入り口にありました。さすが関学ですね。わたしたちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むということを。希望はわたしたちを欺くことがありません。 最後の1行はありません。でも、いい言葉ですね。 地図です。奥には馬場もあるようです。もちろんアメフトの競技場もあります。ファイターズのヘルメットを持ったでかい男の子たちが歩いていました。ぼくは一応贔屓です。 下の大学には何度か来たことがありますが、ここまで来るのは初めてです。というわけで、珍しい場所にやってきたのですが、関学を出た人には懐かしいかもしれませんね。ボタン押してね!

2022.10.09

コメント(0)

-

川村元気「百花」TOHOシネマズ西宮OS

川村元気「百花」TOHOシネマズ西宮OS 原田美枝子という女優さんが現われたのはいつ頃だったでしょうね。長谷川和彦という監督が撮った「青春の殺人者」という映画で初めて見たような記憶がありますが、まだ20代で、イメージとしては大柄な女優さんで記憶に残りました。 その原田美枝子が認知症の女性を演じる映画を見ました。川村元気という作家が自作である「百花」という小説を、自ら、脚本、監督で映画化した「百花」という作品です。 見たのはTOHOシネマズ西宮という、かつて西宮球場があった後に開発された西宮ガーデンズという、かなり大きなショッピングモールの5階のシネコンです。 この夏のコロナ体験のときに親切にしていただいたNさんのリクエストで探しましたが、三宮周辺では終わってしまっていたのでやってきました。 シューマンの「子供の情景」の中の「トロイメライ」というなつかしい曲が記憶に残りました。 一人暮らしで、町のピアノの先生をしている女性、葛西百合子(原田美枝子)が認知症を発症していて、一人息子らしい青年が、そのことを気にかけながら時々様子を見にやって来るという設定で、彼女が繰り返し弾くのがこの曲でした。 シングル・マザーだった彼女の一人息子、葛西泉(菅田将暉)はすでに結婚していて、配偶者が葛西香織(長澤まさみ)で、妊娠しています。で、映画の終盤には新しい命が誕生しました。 「子供の情景」が映画のテーマのように流れるのですが、その子どもの情景の向こうがわにある、一人で子供を育てながら生きて来たし、今も生きている「母親の情景」が認知症の記憶の形で重ねられていきますが、母と息子の記憶の底にあって、それぞれをとらえて離さない思い出が「子を捨てた母」と「母に捨てられた少年」の記憶のようでした。 認知症のせいで露わになっていく母の心のままの行動と、その行動によって過去に引き戻される息子の葛藤が繰り返され、深められていく趣でした。 まあ、あれこれあって、とどのつまりには神戸の地震まで出てきて驚きましたが、認知症が進行していく母が口にする「半分の花火が見たい」という、意味不明の言葉の謎が解けることと、新しい命の誕生とが重ねられて、母と子の記憶の和解が描がかれてラストを迎えます。もちろん、母には理解できませんが、息子の母を見る目が変わります。もう一度「子供の情景」が聞こえてきます。 「なるほど、そうですか。」 そんな感想でしたが、この映画の弱点は、ぼくのように薹が立った老人には、こうして整理して説明できてしまうと感じるところかもしれませんね。 まあ、個人的な好みかもしれませんが、画面がずっと暗くて視にくいとぼくは思いました。ああ、それから原田美枝子さんの若かりしときのメイキャップが気になりましたが、彼女も年齢相応の老女優になっていて、その姿が印象的でした。 贔屓の長澤まさみさんはおなかを出して超音波受信機で診察されていました。「ぷよぷよしてたで。」 帰ってきてチッチキ夫人に、よろこんで(何が嬉しいのかよくわかりませんが)報告しました。「別の人のおなかに決まってるやん。」「えっ?そういう、もんなの?」 原田美枝子さんは懐かしくて拍手! 長澤まさみさんは贔屓ですから拍手! さみしい息子をやっていた菅田将暉君も、顔を覚えたということで拍手!でした。「ホラ、炭鉱の映画、町でぶらぶらしてる男の子やってた子でしょ。」「そこのみにて光り輝く」という映画にに出ていたそうですが、ぼくは見た記憶がありませんでした。ウーン、見たのかな?監督 川村元気原作 川村元気脚本 平瀬謙太朗 川村元気撮影 今村圭佑照明 平山達弥編集 瀬谷さくら音楽 綱守将平主題歌 KOEキャスト菅田将暉(葛西泉 息子)原田美枝子(葛西百合子 母)長澤まさみ(葛西香織 息子の配偶者)永瀬正敏(浅葉洋平)北村有起哉(大澤哲也)岡山天音(永井翔太郎)河合優実(田名部美咲)長塚圭史(佐藤雅之)板谷由夏(関綾乃)神野三鈴(工藤恵)2022年・104分・G・日本

2022.10.08

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年8月27日(土)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年8月27日(土)「朝顔日記」8月27日のコロナ体験記 今日は土曜日ですが午前中に神戸市の保健センターからお電話といただきました。Nさんとおっしゃる男性の方が丁寧に様態をお聞きになってくださいました。「体調はいかがでしょうか?発熱の状態は大丈夫ですか?」「ぼくは38度を超えることはないです。筋肉痛や関節痛はあります。下痢が始まっていますが、まあ、トイレに行けばいいだけですので。ただ、同居している配偶者が38を超えて発熱していますが、診察・検査をしていただける発熱外来がどこもないのですが、どうしたらいいのでしょう?」「えっ?それは・・・、ちょっと電話を替わりますね。」 電話口にKさんとおっしゃる女性の方が出られました。「お電話代わりました。ご容態はいかがですか?」「ああ、すみません。ぼくは大丈夫です。タダ配偶者も60歳を越えていて、ぼくより発熱はずっと高くて、喘息の既往があるので心配しているのですが、歩いて行ける範囲にある発熱外来では診察・検査がウケられません。自家用車がないとだめという返事で、ちょっと困ってしまっています。」「ああ、なるほど、わかりました。まず、パルシオメーターをご自宅にお届けしますね。それから、検査可能な医療機関を探します。すぐにお電話しますから、しばらくお待ちしていただけますか?」「あ、ありがとうございます。待っています。」 すぐに電話があって、電話をチッチキ夫人と代わりました。少し距離はありますが、平たんな道なので歩けるところにある総合病院の検査窓口を指示してくださったようです。 もちろん、会話は大幅に端折っています。保健センターのお二人は、お二人とも老人の愁訴に丁寧にご返事してくださって、本当にうれしく思いました。 検査の場所と時間が決まって、チッチキ夫人もホッとしたようです。で、市内に住んでいるヤサイクンに連絡しました。土曜日ですが仕事や予定があるので頼れないと思っていたヤサイクンからすぐに返事がありました。「その時間なら車で送るから、駐車場で待っていてください。〇〇時には到着できます。」 やってきたヤサイクンの装束が上の写真です(笑)。シマクマ君は出会っていませんが、検査を終えて帰ってきたチッチキ夫人は喜んでいました。ラインに載せられた写真を貼りました。本人もおもしろがっているようですが、こういう装束が手に入るのですね。 もちろん、検査結果は陽性で自宅隔離でした。老夫婦のコロナ隔離生活の始まりです。8月27日のアサガオ アサガオの写真もこれだけしかありません。やっぱり、体調が悪かったのですね。 何となく、アサガオにも元気がありませんね。長い夏休み、いろいろ体験します。 モスラ君やチビラ君の写真も残っていません。まあ、あんまりベランダにも出ないで、終日ゴロゴロして暮らしていた老夫婦隔離生活の始まりの日でした。思いがけない善意のおかげで「スポーツドリンク」も「非常用食料」も山のようにあります。まあ、大丈夫ですね(笑)ボタン押してね!

2022.10.07

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年10月5日(水)「武庫川河口のたそがれ」

「武庫川河口のたそがれ」 徘徊日記2022年10月5日(水)尼崎魚釣り公園あたり 今日は、歩きの徘徊ではありません。 お友達に自動車に載せていただいて、武庫川を南に下りました。着いたのは武庫川の河口にある魚釣り公園です。尼崎の側です。駐車場が200円で、入場料が200円です。受付というか、入場口のモギリのオジサンが残念そうに言いました。「ああ、もうちょっと早く来ればよかったですな。今日は夕日もよかったですよ。」 写真を撮り忘れたうえに、撮った写真がみんなピンボケで話になりませんが、大きな駐車場があって、公園入口に二階建ての事務所、売店があって、二階の入場口から海に突き出た、かっこいい橋を渡って、釣り場に行きますが、一枚だけピントがあっていたいた写真が上の写真です。六甲の連山から須磨のあたりの残照です。光っているのは三宮あたりでしょうね。実は空の雲も素晴らしかったのですがピンボケです。もちろん海は一面、輝く闇です。見つめているとドキドキしてきます。風が少し寒い季節になったことを実感しました。 時刻は6時過ぎで、もう夕暮れ、たそがれです。 次回はもう少し早くこないと写真のピントがあいません。それでも、ここは来た甲斐のある河口でした。さすが、武庫川ですね(笑)ボタン押してね!

2022.10.06

コメント(0)

-

週刊 読書案内 高村薫「我らが少女A」(毎日新聞出版)

高村薫「我らが少女A」(毎日新聞出版) 久しぶりに高村薫の名前を思い出して、一応、最新作「我らが少女A」(毎日新聞出版)を読みました。2017年8月から2018年7月までの1年間、毎日新聞で連載された新聞小説だそうです。何となく読み始めて、一泊二日、休むことなく読み続けて読み終えました。最近では珍しい「かっぱエビせん」読書でした。 もともと、高村薫は贔屓の作家で、ずっと読んできましたが、数年前に評判になった「土の記」(新潮社・上下2巻)を読んで以来、ご無沙汰でした。ご無沙汰の理由は、特にありませんが、まあ、読み始めるとやめられなくなって、ヒマな生活のせいもあって、際限がなくなってしまうからかもしれません。 たとえば、今回の「我らが少女A」の書き出しあたりにこんな文章があります。まだ、どんな事件がたち構えているのか、全くわからない、読もうか、読むまいか、ちょっと考えるあたりです。 ほら、すぐ近くの調布飛行場を離陸した小型機が、線路に沿って立ち並ぶ車返線の門型鉄塔の上を、斜めに横切ってゆく。風向きによって離陸する方角が変わるそれは、近隣の住民たちの風向計のようなものだ。滑走路の南側から北へ飛び立った今朝は、北風。(P10) 書き手は、登場人物ではない作家自身(?)です。で、この情景描写が呼びかけている相手は読者に違いないのですが、調布飛行場を飛びたつ飛行機を見上げて、「今朝は北風。」と畳みかけられても、普通は「調布飛行場ってどこだよ?」ってなるのですよね。でも、高村節ともいうべき、このトーンというかテンポというかに引き込まれて、行ったこともない東京近郊の風景の中で、思わず、空を見上げることになると、もうやめられません。 冷静で理知的、リアリズムの描写の権化のような印象の高村薫ですが、彼女の小説の本領は、この「語り口」だと思います。 多摩駅のホームでは若い駅員が一人、目を細めてその薄青の空を仰ぐ。ニキビ痕のある頬に光が降る。 あれは新島行きの便か―? 午前五時三十八分の武蔵境行き始発から三時間以上もホームに立っていると、夜勤明けの駅員の脳内では規則的に出入りする電車の刻む時計と、伊豆半島への定期航路の小型機の刻むそれが溶け出して混じり合い、いま何時なのか一瞬わからなくことがある。離陸と着陸のたびに駅の上を横切っていく小型機を仰ぐのはほとんど条件反射だから、それで弛緩した脳内時計が元通りになるわけでもなく、駅員はあまり意味のない自問自答をしばらく続ける。(P10) 続けて語られるのは、登場人物の今の姿です。ここに登場する駅員の名前は小野雄太、勤務している駅は西武多摩川線の多摩駅です。 多摩川線というのはほかにもあるようですが、この小説の多摩川線というのはJR中央線武蔵境駅から、終点の是政駅までの、たった8キロを走る西武鉄道の支線です。近くに多摩川の支流である野川が流れていて、東京外大や警察大学校がありますが、それらの学校の最寄り駅が多摩駅のようです。 関東平野の西の端の丘陵地帯で、野川は「はけ」と呼ばれる地形とセットの地名です、関西から出たことのないぼくが、何故そんなことを知っているのかというと、大岡昇平の「武蔵野夫人」の舞台で、古井由吉や長野まゆみの作品の題名にもなっているからです。特に大岡は空間に着目した作家として有名ですが、「はけ」の地形にこだっわってあの作品を書いていました。で、この作品は「野川公園」というかなり大きな、川沿いの公園が舞台でした。高村薫は関西在住の作家だと思いますが、この支線の沿線にあるICU、国際基督教大学は彼女の出身校です。見よ、今日も、かの蒼空に 飛行機の高く飛べるを。給仕づとめの少年が たまに非番の日曜日、肺病やみの母親とたった二人の家にゐて、ひとりせっせとリイダアの独学をする眼の疲れ・・・見よ、今日も、かの蒼空に 飛行機の高く飛べるを。 唐突ですが、1911年、明治44年、25歳の石川啄木が書いた「飛行機」という詩です。小説とは何の関係もありませんが、書き出しの文章で思い出したのはこの詩でした。 小説に戻ります。件の小野雄太は27歳、三流大学をやっとのことで卒業し、電車の運転手になる夢を見てでしょうか、電鉄会社に就職しましたが、眼病を患い、車掌、運転手の夢を断念して、支線の小さな駅の駅員として働いています。 その青年が、改札を通り過ぎる客の中に、あの、高村薫ファンであればおなじみの、合田雄一郎の姿を見つけ、高校1年生のときに近所で起こった、今でも未解決の殺人事件のことを思い出して、警察小説が始まりました。 合田雄一郎は12年間の事件の捜査現場の責任者で、殺された被害者の勤めていた学校にも顔を見せていたのを、当時、在校生で、被害者の教え子の一人だった小野君がフト思い出したというわけです。 何でもないことのようですが、この「想起」の偶然性のリアリティーがこの小説全編のリアルと直結しています。 作品では、小野雄太と彼の中学時代の同級生、被害者の孫である栂野真弓、ADHDでゲーム中毒の浅井忍、作品の冒頭で同棲する男性に殺される上田明美の四人と、その家族たちが主人公たちでした。小説は、その十人ほどの人物たちの、12年前の上田明美、すなわち「少女A」についての記憶の物語、いや、想起の連鎖、何かのきっかけで、ふと思い浮かぶあれですね、を描いた物語だと思いました。 12年前の出来事の関係者の想起の連鎖を追い、やり残した事件の真相の輪郭を描こうとするのが合田雄一郎ですが、警察大学校の教官として「証拠」や「立証性」を論じながら、繰り返し、やり残した事件の現場、野川公園の河川敷に立ち戻る合田の上空には、今日も、あの日と同じように飛行機が高く飛び去って行くのです。見よ、今日も、かの蒼空に 飛行機の高く飛べるを。 読み終えて、やっぱりこの詩句が浮かんできたのですが、作家の中にこの詩句が浮かんでいたのかどうかは、当たり前ですが定かではありません(笑)。 犯人捜しのエンターテインメントを期待されるむきには空振りかもしれませんが、高村薫の作品をお読みになりたい方にはミートしているのではないでしょうか。ネットのレビューも、評価真っ二つのようですが、ぼくは二重丸でした(笑)。

2022.10.05

コメント(0)

-

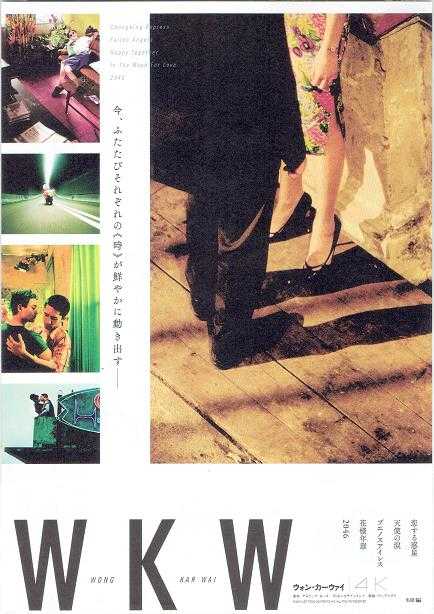

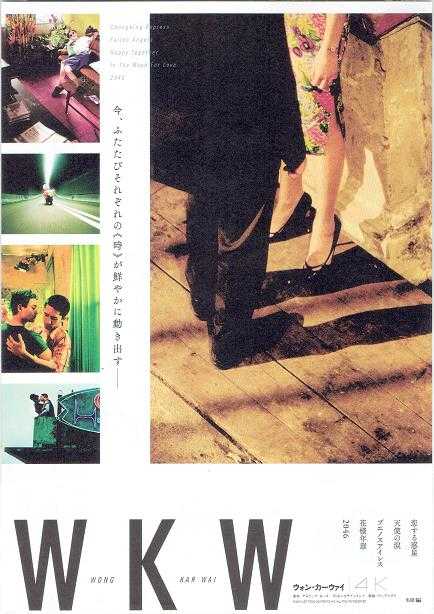

ウォン・カーウァイ「欲望の翼」シネ・リーブル神戸no165

ウォン・カーウァイ「欲望の翼」シネ・リーブル神戸 どこか南の国の緑の森(?)の俯瞰の映像が印象に残った映画でしたが、ここのとこる続けて見ているウォン・カーウァイ監督の3本目、「欲望の翼」をシネ・リーブルで見ました。 上のチラシは今回のウォン・カーウァイ監督特集のチラシですが、この映画は特集には入っていません。人気・便乗・上映です。いつものシネ・リーブルの倍以上のお客さんが座っていらっしゃいました。 緑の森の俯瞰の映像をボンヤリ見ながら「ああ、このシーン知ってるわ。」と、初物だと思い込んでいたこの監督を見たことがあることにようやく気付きました。ただ、覚えていたのは何度か繰り返されるそのシーンだけでした(笑)。 前回見たときに、幼児売買で売られ、買われて成長した主人公の青年 ヨディ(レスリー・チャン)の描かれ方に、マザー・シップに対する、ちょっと異常なこだわりがある気がして、そういう、話の展開に強く引っかかったことをふと思い出しましたが、今回は、全く気になりませんでした。 むしろ、登場する男女の関係の所在なさの撮り方が印象的でした。だからストーリーが頭に残らないのでしょうね。何通りかの男女関係が描かれていたと思いますが、どの関係も「確か」ではないのですね。 作品全体が、映画の最初のほうでヨディ(レスリー・チャン)が、売店の女の子(マギー・チャン)に語る「1分間の記憶」に喚起されたイメージに支えられた出来事の連鎖としてみていたのですが、地上に降りてくることができないのは、母に捨てられた人間の哀しみというよりも、人間そのものの哀しさとしてみました。 まあ、二度目に見ているわけですから、当たり前なのですが、ヨディと女性たちとの別れも、ヨディの唐突な死も、「きっとそうなるよな」という、予定不調和なのに、予想通りの展開でしたが、最後のシーンのトニー・レオンの登場は、やっぱりわかりませんでしたね(笑)。まあ、そういう登場のさせ方をする監督なのでしょうね。 それにしても、この映画が、結構人気があるらしいことが、やっぱりボクにはわかりませんでした。レスリー・チャンという俳優さんが人気がある(?)、あった(?)のでしょうか?ボクには、キンキ・キッズとかいう二人組の、丸顔の少年に見えるのですか(笑)。脚本・監督 ウォン・カーウァイ製作 ローヴァー・タン製作総指揮 アラン・タン美術 ウィリアム・チョン撮影 クリストファー・ドイル編集 パトリック・タム音楽 ザビア・クガート、ロス・インディオス・タバハラスキャストレスリー・チャン(ヨディ)マギー・チャン(スー・リーチェン)カリーナ・ラウ(ミミあるいはルル)アンディ・ラウ(タイド:警官)ジャッキー・チュン(サブ:ヨディの友達)レベッカ・パン(レベッカ:ヨディの養母)トニー・レオン(ギャンブラー)1990年・95分・香港原題「阿飛正傳」「 Days of Being Wild」日本初公開 1992年3月28日2022・09・17-no108・シネ・リーブル神戸no165

2022.10.04

コメント(0)

-

松井至「私だけ聴こえる」元町映画館no145

松井至「私だけ聴こえる」元町映画館 元町映画館で上映していました。見たのは松井至監督の「私だけ聴こえる」という作品です。なにも知らずに見ました。 耳の聴こえない両親から生まれた耳の聴こえる「コーダ(CODA=Children Of Deaf Adults)」子どもたちが、成長し、やがて「母」になる姿を撮ったドキュメンタリーでした。 昨年「コーダ」という作品を見て、初めて「コーダ」という言葉を知りました。あの映画はドラマでしたが、見ていて、耳の聞こえない母親が、生まれてきた赤ん坊の耳が聴こえることに落胆するというストーリーの中の挿話を見ていて不思議に思ったことを思い出しました。 その時には、気付けなかったことでしたが「私だけ聴こえる」の中で、聴こえない家族中の聴こえる子供たちの置かれている「場所」の辛さに、この映画を見ながら、初めて気付いた気がしました。 わかったなんていうのは不遜ですね。ぼくは40年近くの「人と出会う」仕事をしてきましたが、その仕事の中でも、家族生活の中でも、そのほとんどが、聴こえる人たちとの出会いでした。 聴こえない人がどんなふうに生きているのか、まじめに考えたことがありません。そんな人間ですから、聴こえない母のもとに生まれた子供が、何を考えて暮らしているのかなんて、想像したこともなかったわけです。 自分の境遇を当たり前だと思うことで、見えない場所や気づけない事件に鈍感になるだけでなく、いつの間にか抑圧してきたのではないか、踏みつけにしてきたのではないか、そんなふうに自分を振り返る作品でした。 大人になった、主人公たちの一人の女性が耳の聴こえる子供を出産し、育てるているシーンがラストに映ります。 言葉を覚え始めた赤ん坊に手話を交えながら語り掛けるシーンです。うえのチラシに彼女が赤ん坊を抱いて「愛している」の指文字で手を振りながら、窓からこちらを見ている写真がありますが、この赤ちゃんは、耳が聴こえたり、目が見えたりすることを当たり前で普通のことだと思いこむ大人には、きっとならないと思います。 ぼくたちは、自分が普通だと思い込んでいる狭い世界に生きてきて、本当は「見えない世界」の中の、ほんの小さな安逸の中で、結構、自分のことを常識的でいい人だとか思いながら充足しているのにすぎないのですが、本当のところは、見えないことをいいことに、知らんぷりを決め込んでいるにすぎないのかもしれません。 例えば「コーダ」という言葉も、その言葉がどんな人たちを指すのかも、ぼくは知りませんでした。この作品を見なければ、気付かないまま年を取る人生を送ってたでしょう。気づいたからどうなんだ、そんな問いかけも、心の中にはあります。でも、見えなかった世界が、少し、ぼく自身にとっての普通になるのは、やはり、ちょっと嬉しいのです。 窓際で手を振っている親子に、ちょっと手を振り返すことができるかもしれないという、ささやかな喜びですが、コーダのお母さんのさんの願いに、ぼくのような老人だけでなく、他の多くの人も気づく世の中が来ることを祈ります。胸を打つ作品でした。拍手!監督 松井至共同監督 ヒース・コーゼンズ撮影 ヒース・コーゼンズ編集 ハーバート・ハンガー音楽 テニスコーツ2022年・76分・G・日本2022・09・27-no113・元町映画館no145

2022.10.03

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年8月26日(金)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年8月26日(金)「朝顔日記」8月26日のコロナ体験記 自宅隔離一日目です。 体調はフラフラ、ぐったり、やる気なしです。同居人のチッチキ夫人は38度を超えて発熱していますが、自家用車がないので歩いて行ける発熱外来をさがして電話していますが、みんなお断りだそうです。 シマクマ君のほうには熱さましと咳止めの頓服が、朝早く郵送で届きました。で、その薬局からの連絡もありました。 今さらというか、もう遅いというかですが部屋を別室にして、隣の部屋でごろごろしています。まあ、公団住宅で別室隔離なんて無理ですね。 で、時々声をかけあっています。もうそろそろ、発熱外来に電話をかける元気もなくなりつつあるようです。二人に共通した症状は関節と筋肉の痛みです。肩こり経験があまりないシマクマ君も、腰と肩が痛くてうんざりしています。「生きてるー?」「はーい。」「熱、何度?」「ハチドゴブ・・・」「飲むもんまだある?なんか食べる?ラーメンしようか?」「ポカリがある。氷いれて。ラーメンはいらーん。」 ゆかいな仲間のヤサイクンがラインしてきました。「なんかいるもんあるか?」「プッチン・プリンとドンベイのおうどんのほう」「他には?」「出来たらセブンスター。」「たばこは買い方知らん。」「コンビニ。」「生きのびる気はあるんか?」 夜になって大量の差し入れです。生めんのおうどん、ラーメン、カップ麺、スポーツ・ドリンク、プリン、ゼリー、ああ、それから、ドリンク・ゼリーというのでしょうか、ビタミンやカロリー・メイト。今回、初めて口にしました。 ドア越しに受け取って、さっそくラーメンを作ってみました。スープを倍に薄めたのですが味が変です。「なんか、からくない?」「うーん、ようわかれへん。」 味覚障害というのでしょうか。匂いもあまりしません。 信州のカガククンからはスイカが届きました。大玉です。ポカリも1ケース届きました。「アンナ、とりあえず水分はこれで補給できるやろ。ついでにポカリもひと箱送っといたから。ほんで、オカン、ぜんそくは出てへんのんか?一応、飲み薬送ったから。」「こんな、大きなスイカ、どうやっておいとくの?」「二人で、一生懸命食べても、三日はかかるなあ。」「お隣に、おすそ分けいうわけにもいかんしなあ。」 もう1ケース、スポーツドリンクが届きました。看護師をしている知人のNさんからす。フェイスブックのやり取りで、我が家のコロナを偶然知って、自宅隔離でのアドバイスもしてくれました。 落ち着いてくださいね。ウイルスに感染することは運でもないですし、不自然なこととも違います。誰でも起きることですし、それで体がウイルスと闘うことで免疫力は保たれます。逆にいうと感染を起こさない状況が続くと免疫力は落ちます。感染することは必要なことでもあるんです。 大事なことはどう迎え撃つか、です。熱が出ることも大切な体の機能です。体力が消耗しない限りはむやみに熱も下げなくていいです。微熱が1番危険です。ウイルスにとっても過ごしやすい環境となり、体内で増殖してしまいますので。 次々とメッセージが届きます。気持ちの持ち方、水分の必要性ととり方の注意や、励まし。愉快な仲間たちに限らず、他人様の親切が身に沁みます。 みずくさい遠慮をしたと判明したときは怒りますよ。いつでも、もちろん夜中でも、不安や心配事あればまず連絡くださいね。 沢山いただいたメッセージの一節です。これを書いているのは10月1日ですが、夜勤があったり、忙しく働いている彼女のこんな言葉を思い出して、本当にホッとしたことが思い出されてきます。8月26日のモスラ君 それでも、モスラ君たちの写真を撮っていました。まあ、その程度には元気だったということですね。 チビラ君たち。8月26日のアサガオ 葉っぱが枯れ始めていますが、まだ咲いています。ボタン押してね!

2022.10.02

コメント(0)

-

ウォン・カーウァイ「花様年華」シネ・リーブル神戸no164

ウォン・カーウァイ「花様年華」シネ・リーブル神戸 ウォン・カーウァイ監督特集の2本目です。懲りませんね。1本目の「天使の涙」で、ほとんどギブ・アップだったのですが今日もやってきました。見たのはウォン・カーウァイ「花様年華」です。上のチラシの右側の写真の映画です。 主人公チャウを演じているのはトニー・レオンです。この人は知っていました。同じアパートに同じ日に越してきた、隣の旦那さんのチャウ(トニー・レオン)と、隣の奥さんのチャン夫人(マギー・チャン)の恋物語でした。 題名が「花様年華」です。洋楽のクリスマスソングなのか、中国の曲なのかよくわかりませんでしたが、音楽の曲名のようでしたが、この題では話の筋とのかかわりはよくわかりません。英題を見ると「In the Mood for Love」で、直訳すれば「愛の気分」とでもなるのでしょうか。すると、映画のムードと直結する気がします。 上にも書きましたが、隣の奥さんと旦那さんの恋愛めいたものがあって、実は、それぞれ旦那さんと奥さんも、互いに浮気しているという、映画でしかありそうもない(そうでもないか?)話なのですが、映画に撮られているお二人は、結局、自覚を拒否しているかのように「In the Mood for Love」の中で互いのせいで揺れながら、永遠に交差しない二本の綱を渡っていく、まあ、綱はありませんが、映画でした。その、それで、どうなるのが、手前数センチのところで揺れていて、なかなか、スリリングというか、いらいらする展開をトニー・レオンもマギー・チャンも見事に演じていました。 演出というか、撮り方で面白かったのは、二人の住む二つの部屋の関係が、建物の構造として全くわからなかったことと、チャン夫人が狭い階段を降りて出かけてゆく屋台(多分、屋台の食堂街)とやらがどこにあるのか、二人が出会う、片一方が壁の街角のどこなのか、べつにどうでもいいことかもしれませんが、やっぱりわからなかったのが、作品全編を通して感じた、昔のハヤリ言葉でいえば「の、ようなもの」の印象を支えていたことは間違いないわけで、そのつかみどころのなさがとてもいいなと感じました。 トニー・レオンとチャン夫人役のマギー・チャンに拍手!なのですが、特に、まあ、今さら何を言っているのか、なのでしょうが、トニー・レオンという役者さんは良いなと思いました。 ウォン・カーウァイ監督特集、3本目にチャレンジすることは、間違いなさそうです(笑)。監督 ウォン・カーウァイ製作 ウォン・カーウァイ脚本 ウォン・カーウァイ撮影 クリストファー・ドイル リー・ピンビン美術 ウィリアム・チャン衣装 ウィリアム・チャン編集 ウィリアム・チャンキャストトニー・レオン(チャウ)マギー・チャン(チャン夫人)スー・ピンラン(ピンさん チヤウ氏の友人)レベッカ・パン(スエン夫人アパートのマダム)ライ・チン(ホウ社長 チャン夫人の上司)2000年・98分・G・香港原題「花様年華 (かようねんか)」「In the Mood for Love」日本初公開 2001年3月31日シネ・リーブル神戸no164

2022.10.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1