2022年06月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

ベランダだより 2022年6月30日 「そしったら咲きました!団子丸!」」

「そしったら咲きました!団子丸!」ベランダだより 2022年6月30日 先日、ベランダで、今年最初の朝顔が咲きました。その数日前にお隣の奥様から「ちょっと、咲いたわよ、見に来てチョーだい!」と誘われて、チッチキ夫人が覗きに行くと、うちのサボテン団子丸(ほんとは花盛丸とか短毛丸という名のようですが、確かでないので(笑))の親株が見事に咲いていたそうです。 で、まあ、我が家のベランダの団子丸君を、二人でそしりました。「あんたは、咲かないの⁉」「今年は、やる気がないの?!」「年に一度くらい咲かないと不細工なだけなんだからね!」 とかなんとか。 すると、急にやる気を出したようで、一気に花芽をのばしはじめました。 6月30日の朝、チッチキ夫人が叫んでいます。「ちょっと―、夜のうちに咲いてたのよ。やるじゃない!」 ベランダを覗くと花開いておりました。とりあえず後ろ姿です。 それから、ちょっと、こっちを向いていただいてパチリ!です。 ピントがあえばいいのですが、アップでパチリ! 今年も咲いてくれました。そしってみるものです(笑)。ボタン押してね!

2022.06.30

コメント(0)

-

週刊 読書案内 田中小実昌『ポロポロ』中央公論社

100days100bookcovers No.76 (76日目)田中小実昌『ポロポロ』(中央公論社) すみません。9月4日のSimakumaさんのNo.76からずいぶん時間が経ってしまいました。今回作家は早くから決まっていたのに投稿が遅くなりました。 ハードボイルド、翻訳ものが取り上げられ、私も遅ればせながら何冊かを読み、DVDを借りて映画も観ていたところです。前回の田口俊樹についてのみなさんのコメントの中でたくさんの翻訳者の名前が出てきましたよね。 その中で繰り返し登場した田中小実昌(コミさん)に、ビビビときました。彼の名前や呉での生活、お父さんの独立教会のことなどは、先輩の先生が広島の研究誌に書いておられたんです。その時からずーっと気になっていたので、「これは作品をちゃんと読めということだな!」と勝手に納得しました。研究誌を読み直そうと思って書棚を探したのですがどこへ行ってしまったのやら…。 田中小実昌の人や作品についてはざっくりしか知らず、スティーブン・ハンターやチャンドラーの翻訳をしているとみなさんから名前があがり(3回も?)、「あらま!ここでも出会ってしまった!」 と勝手にご縁を感じたのです。別の本を複数冊読んでいる途中だったので、それらをようやく読み終えて図書館に本を借りに行ったのが9月14日。家の近くの古なじみのレトロ図書館が閉館し、車で15分ほどの中央図書館まで行くのが容易ではありません。大きくてそこそこ蔵書があるのですが、駐車場に停めて歩いて…という手間と物理的・心理的な距離感があり…。 あ、要らぬことばかり書いて失礼!そろそろ本題に…。 図書館で『ポロポロ』『アメン父』『新宿ゴールデン街の人たち』『コミさんほのぼの路線バス旅』の4冊借りて、『バス旅』以外の3冊を読み終えたところ。 毛糸で編んだ半円形の帽子、夏の半ズボンにサンダル履きというラフな格好、ユーモアのある飄々としたスタイルは有名ですね。東京大学文学部哲学科中退(除籍)、進駐軍での仕事の傍らの翻訳業、作家活動としては、「ミミのこと」「浪曲師朝日丸の話」(直木賞)や『ポロポロ』(谷崎潤一郎賞)その他。テレビや映画の出演以外に、香具師・バーテンダーなどの経歴も。海外滞在記も楽しい。今までのbookcoversでもそのような多彩な経歴を持つユニークな作家は何人も登場しているけれど、コミさんも負けず劣らずユニークで枠にはまらない。唯一無二の小説家、翻訳家、随筆家。そんな背景に『ポロポロ』に書かれた中国戦線従軍体験と『アメン父』に書かれた父の信仰があり…。 『ポロポロ』は表題作「ポロポロ」を含む「北川はぼくに」「岩塩の袋」「魚撃ち」「鏡の顔」「寝台の穴」「大尾のこと」の7つの連作。「ポロポロ」は異言ともいう、祈りの時に口からこぼれでたもの。瀬戸内海の軍港町(呉)の山の中腹に父がつくったどこの派にも属さない自分たちだけの教会(独立教会)は、キリスト教のシンボルともいえる十字架もなく、父や母、信仰を同じくする人たちが祈祷の時間に(その時間でなくても)ポロポロやる。世間の言葉で祈るわけではけっしてないのだ。《アーメンはもたない。たださずかり、受ける。もたないで、刻々にアーメン…。》 『アメン父』の中の次の箇所から、父をさしつらぬいているアメンが理解できるように思われる。教義や十字架でないものを表現するのは難しいので、コメントを入れながら逡巡し、何度も同じことが繰り返し書かれている。とにかくできるだけ父や父のアメンに近づこうとする試みなのだろう。 もっと根本的なことで、今まで、自分が信仰とおもっていたものが、はたして、ほんとに信仰なのだろうか、という疑問となやみだったのではないか。 そんなふうに、苦しみながら祈っているときに、父はポロポロがはじまったのだろう。それは、その瞬間、見よ、天は開け、なんていわゆる劇的なものだったのではあるまい。 『ポロポロ』での中国戦線の記述にも、コミさんが理解しようとした父のアメンと同じく、自分の戦争体験を言葉で表現しつくせなかったからか、「はたして、ほんとうなのだろうか」という問いが何度も出てくる。昭和19年12月24日ごろ、コミさんは山口の聯隊に19歳で入営した。徴兵年齢が1年繰り上げになり、ほとんど訓練なしで南京の城外にいれられる。 同じ部隊の道田がとつぜんおかしくなり、さけび声をあげ、仰向けにころがって、ばたぐるいしだす。南京脳炎による戦病死。小学校のときなかのよかった高橋、中学の同級生の谷口なども南京脳炎で死ぬ。同じ部隊の北川から聞いた「死んだ初年兵」のこと…これも繰り返される。 …海の底のうすあおい水のなかをおよぐようにノロ(シカみたいなウサギみたいな小動物)がとんでいき、そのあとに、ゆらゆら、細長いニンゲンが立っていて、それがこちらに近づき、発砲したら、たおれて、死んでいた…なにかの幻想か、夢のなかのできごとのようだというのでもあるまい。夢や幻想でなく、事実だもの。しかし、事実だからこそ、事実そんなことがおこっただけというのはわるいし、そういう言いかたには、なにかゴマカシがありそうだが、事実、そんなことが起こったのだ。しかし、どうして、北川はそのことをぼくにはなしたんだろう? コミさんはアメーバ赤痢にかかり、その後マラリアがおこったので隔離生活となり、終戦からまる1年後にようやく内地にかえってくる。その1年後東京で大学生活をしていた時に故郷の海水浴場で北川とぐうぜん再会た。その時北川は、ぽつりぽつり自分に撃たれて死んだ初年兵のことをはなした。 その後コミさんが「あの初年兵のこと」をあちこちではなすようになってたこといついて、次のように記述している。 ぼくは、あちこちで、あの初年兵のことをはなすようになってたのだ。八月十五日の夜、では、まだ終戦をしらず…といった調子で、撃った初年兵もぼく、胸の物入れに小枝の箸を挿して撃たれた初年兵も僕自身であるかのような思い入れで、ぼくはしゃべってた。 だが、こんな物語は、北川にはしゃべれない。あのとき、北川がぼくにはなしてくれたのとは内容がちがうというのではない。内容もちがうだろうが、内容の問題ではない。いや、それを内容にしてしまったのが、ぼくのウソだった。あのとき、北川がぼくにはなした、そのことがすべてなのに、ぼくは、その内容を物語にした。 文章は平易でひらがなが多用されている。周辺の、というか人物や場所について、当時の行軍の非人間的なこと――たとえば行軍の途中たおれる者を何度も見たと。たいていうしろにひっくりかえるのは、重い背嚢を背負っているからなのだが、戦争も最後の方の初年兵は鉄砲も飯盒ももたされず、完全軍装の目方の半分もないという背嚢なのに…。 粘液便の下痢をする者がふえ、北川が撃った初年兵の冬袴のお尻が粘液便のせいでキャラメルでもくっついたみたいに、てらてら、かたくなっているように見えるとか…。当時の衛生や栄養事情、後方支給(兵站)の準備がない中で、命はなんと軽く扱われることか!政治とか歴史解釈には言及せず、自分の体験ましてマラリアなどの感染症で死んでもおかしくなかった状況だと想像されるコミさん自身の命さえも淡々と綴るのだ。 そして「物語にしてしまった」と述懐する。戦争や不条理な体験について小説であったり随筆であったり客観性の強い記録的なものであったりいろんな描写があるのだろうけれど、コミさんとその父に通じるスタイルとして、軽く飄々としているのだが、とにかく「はたしてそれが事実なのだろうか」と追究する姿勢が独特だ。「物語」は字のごとく、ものを語るということだけれど、それそのものを疑いながら記述するのはコミさんの哲学なのだろうか。そしてリアルに迫ってくる。 ひとのはじめとおわりに関与することなど、神のすることではないか。ぼくは、おこがましくも、神の名で、大尾の物語をかってにつくってしゃべっていたのだ。 父がすでにある宗教団体から出て、十字架をもたず、湧きあがることばをポロポロするように、ことばや描写を削ぎ落し、滅亡することなく追究するのは共通しているなと考える。 翻訳した作品も多いが、よく海外に滞在し、路線バスであちこち行かれたという。あと1冊図書館で借りた『コミさんほのぼの路線バスの旅』は日本国内のバス旅行。『新宿ゴールデン街の人たち』は、私が愛するゴールデン街の飲み屋を舞台にしたエッセイかと思ったら、こちらは海外旅行や滞在記が多く収められており、やはり路線バスに乗ってふらふらあちこちに行っている。私は青春切符のローカル線に揺られるのが大好きな、なんちゃって鉄女だけれど、路線バスの旅も面白そうで、しばらくコミさんの滋味に浸りたいものだ。 というわけで、お待たせした割にふがいない(いつも…)投稿ですが、SODEOKAさん、続きをお願いいたします。 今夜は中秋の名月の翌日、十六夜ですね。お月さま、見れるかな?2021・09・21・N・YAMAMOTO追記2024・04・25 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

2022.06.29

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年6月28日 「アサガオが咲きました!」

「アサガオが咲きました!」 ベランダだより 2022年6月28日 2022年の6月も残すところ3日です。天気予報では、近畿地方の梅雨が明けたのだそうです。史上最速のの梅雨明けだそうです。太平洋高気圧だそうです。 というわけで、明るい日差しの朝ですが、ベランダではひっそりと、今年最初の朝顔が咲きました。 二鉢あるのですが、まだ蔓も伸びていません。というわけで、両方とも葉の影に顔を隠すように咲いています。いよいよ夏ですね。 あとベランダに咲いているのは、先日写真を載せたカラーとカタバミです。 カラーです。 カタバミです。雑草みたいな感じですが、鉢に植わっています。で、こっちの写真は、先日このブログで「今年は咲かないのか!」と謗ったサボテンの花芽。謗ってみるもんですねえ(笑)。これはもう咲きそうです。楽しみですね。 ああ、そうだ、花といえば玄関の花瓶に紫陽花が咲いていました。 後ろを歩いているのはナウシカちゃんですね。まあ、とにかく夏ですね(笑)。ボタン押してね!

2022.06.28

コメント(0)

-

クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ10 ある希望に関する物語」元町映画館no135

クシシュトフ・キエシロフスキー「デカローグ10 ある希望に関する物語」元町映画館 切手収集マニアの父親が死んで、とんでもないお宝が残されているのですが、遺産を何とかしようとやってきた兄弟が、けた違いの遺産に翻弄されるお話でした。 老いた父親の一人暮らしをほったらかしにしていた兄弟が、死んでしまっている父親と出会い直すといえば、まあ、聞こえはいいのですが、残された財産が、二人の、まあ、しみったれた生活では想像もできない額だったこともあって、なんだか経験したことのない欲望に翻弄されていく哀れな成り行きで、10作のなかでは数少ない笑えるドラマで、ちょっと、コメディの味わいでしたが、苦いものが残るんですよね。ゲラゲラ笑っているわけにもいかない感じというのでしょうか。 面倒だから取り合わないでおこうと思っていたに違いない息子二人のありさまも他人ごとではありませんが、何重にも鍵をかけて、息子たちも世間も拒否して閉じこもっていたかの老人が大金持ちだったことに死んでから初めて気づいて、急に、今や、死んでしまっている親父の後姿を追いかけ始める息子たちの姿にも、まあ、苦いリアリティを感じました。 それにしても、ホント、キエシロフスキーが描く、この巨大なアパートにはいろんな人のいろんな人生があるもんだと感心しますね。監督 クシシュトフ・キエシロフスキー製作 リシャルト・フルコフスキ脚本 クシシュトフ・キエシロフスキー クシシュトフ・ピエシェビッチ撮影 ヤセット・ブラブト美術 ハリナ・ドブロボルスカ編集 エバ・スマル音楽 ズビグニエフ・プレイスネルキャストズビグニエフ・ザマホフスキー(アルトゥル弟)イエルジー・スチュエル(イェジー兄)1988年・60分・ポーランド原題「Dekalog 10」「 Dekalog, dziesiec」2022・04・18-no57・元町映画館no135

2022.06.26

コメント(0)

-

佐向大「夜を走る」CinemaKOBEno7

佐向大「夜を走る」CinemaKOBE 映画好きの若いお友達からすすめられてやってきたのは久しぶりのシネマ神戸です。KAVC、神戸アートヴィレッジセンターが映画の上映をやめてから、初めての新開地です。 見たのは佐向大監督の「夜を走る」です。若くして亡くなった大杉連という俳優さんの、最後の作品「教誨師」の監督らしいですが知らない人でした。この作品も大杉漣のプロデュースで始まった作品のようです。 郊外の、かなり大きな屑鉄再生工場で働いている秋本(足立智充)という40代でうだつの上がらないというか、なんだかはっきりしない営業職の男と、谷口(玉置玲央)という妻子持ちの、なんだかやたら要領のいい30代の現場作業員の二人が主人公といっていい映画でした。 「夜を走る」という題名だったこともあって、映画の前半を見ながら、成り行き(?)で殺人を犯した、この二人の逃避行が、いわゆるロード・ムービーとして描かれていくのかなと想像していましたが違いました。 これ以上筋を追うと、全部ネタバレということになりそうなのでやめますが、描かれる場面はヤクザが経営するフィリピンパブ、ニューライフ・デザイン研究所と名乗る新興宗教の集会、武蔵野金属というスクラップ工場の現場、夫婦のお互いが欲求不満を適当に解消しながら暮らしている三人家族のアパート、そして象徴的にというか、作品が「夜」として描いている、我々の、あるいは登場人物たちの現実の向こう側から、主人公秋本の奇天烈な行動を促すかのように、着信を鳴らし続けるスマート・フォンという小道具でした。 ストーリ展開は、なんだかとっ散らかってしまった作り物というか、作為の羅列がめんどくさい気がして、見ているときには置いていかれている感じで、妙に冷静に見てしまいました。 しかし、シーン、シーンにはウザイ迫力が充満していて尋常でない鬱陶しさで、俳優さんも熱演で、ある意味、現代的で、リアルでした。 インチキな教祖の美濃俣有孔(宇野祥平)とか韓国マフィア(松重豊)とか、秋本(足立智充)、谷口(玉置玲央)の二人とか、本音と建前の体現なのでしょうか、浮気と育児の谷口の妻(菜葉菜)とか、どなたを思い出してもウザイ(笑)ですね。 たしかに、社会批評的な作品だと思いましたが、一番印象に残ったのは、ドラマそのものではなく、武蔵野金属というスクラップ工場の火花が散っている暗い屋内と、屑鉄やドラム缶をつぶしていく重機の動きでした。映画の内容とうまくマッチしている映像で、印象深く見とれました。 製作者は、最初と最後に使われている洗車のシーンを象徴化して見せたかったようですが、そっちは、「なんだかわざとらしいな」というか、物語の作り方のわざとらしさが、露骨に現われすぎてしまっている気がしました。 なんだか、悪口ばかり書いているようですが、帰り道、新開地から兵庫駅までJRの高架の下を歩きながら、たいした人通りではないのですが、週末の仕事帰りのOLとか、若い工場労働者、子どもを自転車に乗せた町の人と行き交いながら、出会う人それぞれが、みんな、さっきの映画の登場人物のように見えて、見たばかりの映画の底に流れる悪意を再認識しました。 鬱陶しいい作品でしたが、佐向大という監督は、まあ、エラそうな言い草ですが、「今後、注目だ!」と思いました。拍手!です。それから、一番鬱陶しかった教祖美濃俣有孔の宇野祥平と、孤独のグルメの韓国マフィア、松重豊にも拍手!でしたね。松重豊なんて、一人だけ、妙にお上手で、笑ってしまいました。監督 佐向大脚本 佐向大企画 佐向大 大杉漣 大杉弘美撮影 渡邉寿岳照明 水瀬貴寛音響 弥栄裕樹衣装 今野亜季編集 脇本一美音楽 のびたけおキャスト足立智充(秋本太一 )玉置玲央(谷口渉)菜葉菜(谷口美咲)高橋努(本郷真一)玉井らん(橋本理沙)山本ロザ(ジーナ)川瀬陽太(小西彰)宇野祥平(美濃俣有孔 教祖)松重豊(キム・ジュンウ 韓国マフィア)古舘寛治(ラジオの声)新名基浩(王志偉)2021年・125分・日本2022・06・24-no85 佐向大・CinemaKOBE no7

2022.06.25

コメント(0)

-

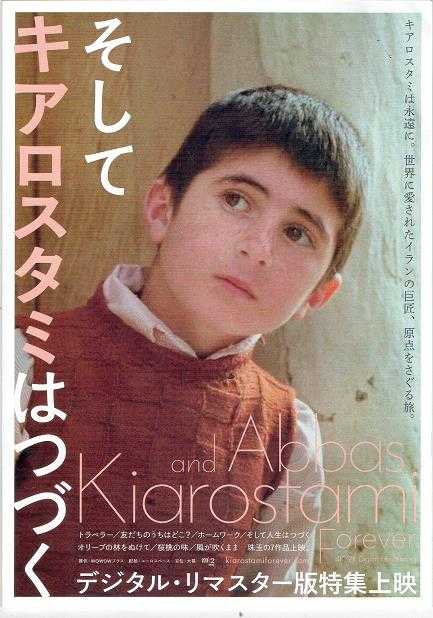

アッバス・キアロスタミ「トラベラー」元町映画館no134

アッバス・キアロスタミ「トラベラー」元町映画館 特集上映「そしてキアロスタミはつづく」で今日見たのは「トラベラー」でした。1974年の作品で、キアロスタミ監督の長編デビュー作だそうです。 主人公のガッセム君は10歳、小学校4年生、シマクマ君家のチビラ君の一人と同い年です。ガッセム君を演じるハッサン・ダラビ君は、同じキアロスタミ監督の名作「友だちのうちはどこ?」の主人公アハマッド君と年齢はほぼ同じだと思いますが、顔立ちは、実に対照的な子憎たらしい顔をしています。 こちらがアハマッド君。 こちらがガッセム君。(映画.com) で、この子憎たらしい少年がテヘランまで行って、ホンモノのサッカーの試合が見たいという一心で、ありとあらゆる子憎たらしいズルをしてお金を稼ぎ、バスに乗ってテヘランまで行って、入場料でボッタクラレて、とどのつまりは草臥れ果てていたのでしょう、試合が始まるのが待ちきれず、寝込んでしまって、念願の試合を見ることかなわず、一文無しになって知らない街をトボトボ歩くという、芥川龍之介あたりが書きそうな哀れな顛末の「トラベラー」を演じるお話でした。 うまいものですね。子供が子供であるという、イノセンスの大胆さ、意地悪さ、切なさ、そして罪の無さを、あたかもドキュメンタリーであるかのような距離感で描いていました。 だから、言わんこっちゃないでしょ!なにやってんの、あんたは! きっとこんなふうに叱り飛ばされて、とどのつまりは泣きが入りそうなのですが、監督は泣きが入る、その直前の少年の後ろ姿を高みから映しながら物語を切り上げるのでした。 発覚して叱り飛ばされたか、あるいは気づかれないまま誤魔化しきれたか、経緯や結末の違いはあるのですが、「かつて、たしかに、ぼくもガッセム君だった。」とでもいうような、あれだけは忘れられないというような、そんな悪事の記憶に浸りながら、それでもやっぱり、ガッセム君のように偽カメラで騙したりしたわけではありませんが、「カメラにフィルムが入っていなかったこと」はいつまでも、誰にも、言わないでおこうと、自分に言い聞かせる気分の帰り道でした。 絶妙の距離で少年を追ったキアロスタミ監督と、実に哀れなガッセム君を演じたハッサン・ダラビ君に拍手!でした。監督 アッバス・キアロスタミ原案 ハッサン・ラフィエイ脚本 アッバス・キアロスタミ撮影 フィルズ・マレクザデエ編集 アミール・ホセイン・ハミ音楽 カンビズ・ロシャンラバンキャストハッサン・ダラビマスウード・ザンドベグレー1974年・72分・G・イラン原題「The Traveler」日本初公開1995年9月16日2022・04・04-no46・元町映画館no134

2022.06.24

コメント(0)

-

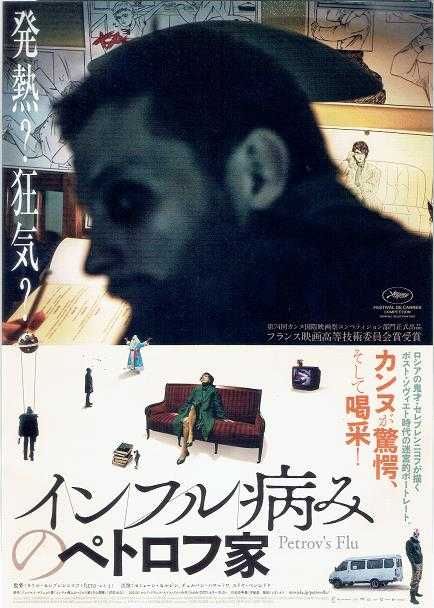

キリル・セレブレンニコフ「インフル病みのペトロフ家」元町映画館no133

キリル・セレブレンニコフ「インフル病みのペトロフ家」元町映画館 題名に惹かれて見に来ました。キリル・セレブレンニコフ監督の「インフル病みのペトロフ家」です。 満員のバスに乗って、何やら具合が悪そうに咳をしてる男がいて、乗車券を確認してる車掌の、ド迫力の女性がいて、停車したバスのドアを外からたたく男がいて、咳をしていた男が外に連れ出されて、街角で自動小銃を持たされて、そこに連れてこられた市民(?)が壁際に並んで立たされて、全員射殺されるシーンから映画は始まりました。 何が何だかわからないまま、ポカンと見ていましたが、どうも、映像は妄想と現実を行ったり来たりしているようだという予感めいたものは感じるのですが、やっぱりよく分からないまま映画は場面を変えて、黒縁メガネの図書館司書でしょうか、女性が登場して、まあ、あれこれあって・・・・。というような映画でしたが、実はさっぱりわかりませんでした。 この監督の「LETO レト」という作品も見た記憶がありますが、ロシアというか、ソビエトというかのロックバンドの話だったこと以外、何も覚えていません。 バスに乗っていたのが、題名のペトロフのようです。彼は家では漫画を描いてとか、黒縁メガネの女性が、その妻(?)ペトロワで、一見、知的で、おとなしそうな彼女が実はおそるべき暴力的マッチョだったりとか、二人が夫婦なのかどうかは定かでないのですが、二人のあいだには息子がいて、家庭の会話があってとか、父親から感染したのでしょうね、熱を出した息子がクリスマスだか、新年だかの演芸会に行きたがっているとか、ペトロワは息子にアスピリンを飲ませて寝させようとしているとか、ペトロフが霊柩車で運ばれる死体と同乗しているとか、プロットというのでしょうか、場面、場面は何とかわかるのですが、コンテクストというのでしょうか、全体の文脈が全く理解できない、まあ、ペトロフ家の三人家族が、みんなインフルエンザにかかっちゃって、アスピリンで何とかしようとしているということはわかったのですが、呆然と見ているほかありませんでした(笑)。 「こりゃ、何時間見ていても、きっと、わからんな。」 で、まあ、そういう結論でした。拍手しようにも、どこに拍手していいのか・・・。題名とチラシはカッコよかったのですがねえ。いやはや、トホホでした。 ちょっと、言い訳をすると、たぶんこの映画には元ネタというか、下敷きになっている神話とか小説とかがあるのでしょうね。そのあたりのことが、見ていて全く思い浮かばないシマクマ君には解読不能というわけだったのでしょうね。 「ナニコレ?」という好奇心が持続しないと、たぶん、付いていけない作り方なのでしょうが、もう、そういう元気はないなあということを実感した作品でした。やっぱり、トホホですね(笑)。監督 キリル・セレブレンニコフ原作 アレクセイ・サリニコフ脚本 キリル・セレブレンニコフ撮影 ウラジスラフ・オペリアンツ編集 ユーリ・カリフキャストセミョーン・セルジン(ペトロフ)チュルパン・ハマートワ(ペトロワ)ユリヤ・ペレシリド(マリーナ)イワン・ドールン(セリョージャ)ユーリー・コロコリニコフ(イーゴリ)ユーリー・ボリソフ(サーシャ)ハスキ(死体)2021年・146分・R15+・ロシア・フランス・スイス・ドイツ合作原題「Petrov's Flu」2022・06・22-no84・元町映画館no133

2022.06.23

コメント(0)

-

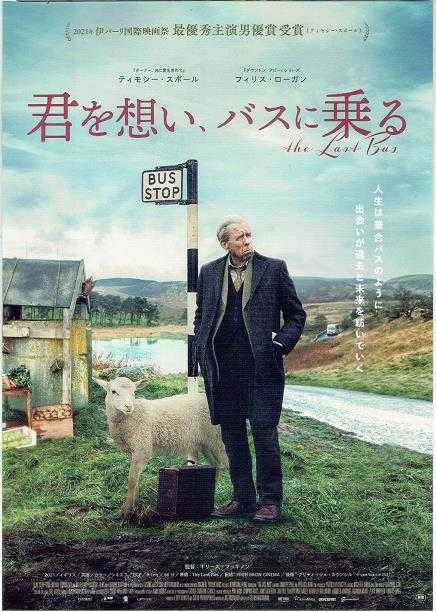

ギリーズ・マッキノン「君を想い、バスに乗る」シネ・リーブル神戸no157

ギリーズ・マッキノン「君を想い、バスに乗る」シネ・リーブル神戸 予告編を見て惹かれました。かなりなお年寄りがグレートブリテン島を路線バスを使って縦断するようです。バス停に立っている、この男どこかで見たことがある気がしました。 映画はギリーズ・マッキノン監督の「君を想い、バスに乗る」でした。 若い夫婦のようですが、カップルの女性の方が泣きながら男性に「ここではないところ、ここからずっと離れたところに連れて行ってほしい。ここにはもう戻ってきたくない。」 と、まあ、そんなニュアンスを訴えかけていて、二人は旅に出て、田舎のアパートにたどり着くシーンで映画は始まりました。 で、ポスターに写っているバス停の老人が、小さなトランクを片手に近所の子どもと仲良しのようで、こんなふうに声をかけられたらいいなという雰囲気の挨拶をしながらバス停にやってきて、バスに乗ると顔見知りらしい運転手がたずねます。「どこまで行くんだ?」「ランズ・エンド」「なんだって?1300キロだぞ。」「これがある。」 件の老人はフリーパスらしいカードを見せて、バスが出発します。 グレートブリテン島を北の端から南の端まで路線バスの旅が始まりました。彼が最初に乗ったバス亭がジョン・オ・グローツ村で、北の端です。目的地はランズ・エンド岬で南の端の岬です。 イギリスにはランズ・エンド・トゥ・ジョン・オ・グローツLand's End to John o' Groats 略すとLEJOGという言い回しの言葉があるようで、訳すと「究極の旅路」 という意味だそうですが、映画の老人の旅程はその言い回しの復路ということになります。 老人の人生の回想とバス旅で遭遇する小事件が、交互に描かれるロード・ムービーでした。シビアな映画ファンであれば、バスを乗り換えるたびに脈絡もなく起こる小事件の描き方や、リアリティーについて不満をお持ちになるかもしれませんが、68歳のシマクマ君は堪能しました。 画面に引き込まれた理由は、ひとえに、90歳で、妻に先立たれ、自らも死にかけの老人、トム・ハーパーを演じたティモシー・スポールの存在感のある表情と物腰によるものでした。 ネタバレで申し訳ないのですが、70年前に失った、いつまでも1歳の娘の墓に詣でて、バスに乗って以来、仏頂面を続けてきた老人がポロリとこぼした涙には、彼の「究極の旅路」の往路のすべてがきらめいているようで、もらい泣きせずにはいられませんでした。とにもかくにもトム・ハーパ老人(ティモシー・スポール)に拍手!でした。 老人が載る路線バスがどれもシャレていたこと、ロンドン以外でも二階建てバスが走っていること、羊もバスに載せること、バスに乗ってくる人々の姿が、普通で、とても良かったこと、まあ、数え上げればいろいろありますが、スコットランドから、イングランド、ウェールズと呼ばれるイギリスのそれぞれの地方の風景が記憶に残りました。まあ、イギリスの俳優さんの演技はいいですね。この映画のティモシー・スポールもよかったですが、ほかの人たちもいいんですよね。 で、この爺さん役の俳優さんのことですが、思い出しました。イメルダ・スタウントンが主演した「輝ける人生」、リチャード・ロンクレイン監督の作品ですが、その映画で認知の奥さんの介護で苦労したあのおじいさん でした。まあ、そういう役が似合いなのでしょうかね(笑)。まだ若い俳優さんだったと思うのですが。 別の日に見に行ったチッチキ夫人が面白いことをいいました。「健さんの旅もよかったけど、こっちの方がホントだなと思ったよ。」「ふーん、それで、あなた、灰だけど、どこにほってほしいか、どっかに書いておいてね。」「えっ?やっぱり私が先なの?」 最後は、むずかしい会話(笑) になってしまいましたが、この映画を60歳以上の老人が見た場合、避けられない問題ではないでしょうか(笑)。 まあ、人はそれぞれ、振り返ればなんでもない哀しい人生を送っていて、やがて、死んでしまうのは避けられないわけで、題名は「The Last Bus」のままの方がよかったですね。監督 ギリーズ・マッキノン脚本 ジョー・エインズワース撮影 ジョージ・キャメロン・ゲッデス美術 アンディ・ハリス衣装 ジル・ホーン編集 アン・ソペル音楽 ニック・ロイド・ウェバーキャストティモシー・スポール(トム・ハーパー)フィリス・ローガン(メアリー)2021年・86分・G・イギリス原題「The Last Bus」2022・06・13・no79・シネ・リーブル神戸no157

2022.06.22

コメント(0)

-

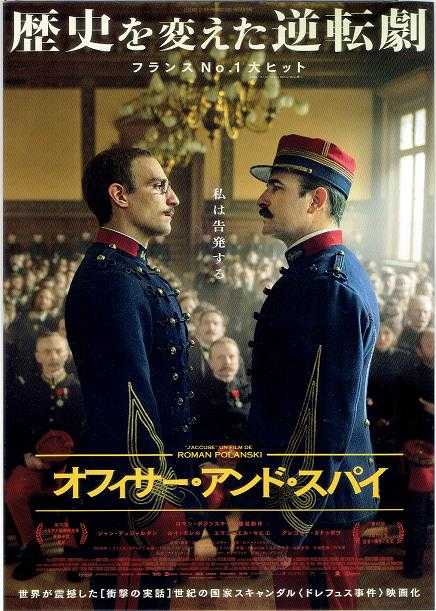

ロマン・ポランスキー「オフィサー・アンド・スパイ」シネ・リーブル神戸no156

ロマン・ポランスキー「オフィサー・アンド・スパイ」シネ・リーブル神戸 予告編を見ながら、「これは見なくっちゃ!」と思った作品なのです。ところが、しばらくして、なんで、そんなにきっぱり「見なくちゃ!」と思ったかわからなくなっていました。見終えて、チラシを見直して分かりました。ロマン・ポランスキーの映画だったのです。 ポランスキーは、ぼくにとっては特別な映画監督です。二十歳の時に神戸にやってきて初めて見た映画が「チャイナタウン」でした。オープンカーに乗っていたフェイ・ダナウェイの眼窩が撃ち抜かれたシーンの衝撃で、ぼくの「映画の日々」は始まったのです。 スキャンダルの人ポランスキーも88歳だそうで、その彼の最新作が、フランスのドレフュス事件を描いた「オフィサー・アンド・スパイ」です。 この邦題は、脚本を書いているロバート・ハリスの原作小説「オフィサー・アンド・スパイ」の題名を使っていますが、フランスでの原題は「J'accuse」です。フランス語ですが辞書を引けば「私は告発する」となるようです。 ところで、この言葉は、映画のシーンにも出てきますが、19世紀フランスの自然主義文学の巨匠(?)エミール・ゾラがドレフュス事件について、新聞に発表した公開意見書の見出しの言葉で、「J'accuse」=「われ弾劾す!」というのは、たぶんですが、フランスでは、解説なんか必要ない、誰でも知っている「歴史に残る言葉」なんじゃないでしょうか。 マア、犬養毅の「話せばわかる。」のような(うーん、解説がいるか?)、常識的、歴史用語なわけで、どうしてそのまま邦題にしなかったのか、ちょっと残念ですね。 ドレフュス事件そのものが日本では通じないという判断なのでしょうかね。世界の歴史にも日本の歴史にも、興味を持たせない風潮に見合っているのかもしれませんが、「オフィサー・アンド・スパイ」で、なにか、具体的な歴史的事件をイメージできる人がいるのでしょうかね? マア、老人の愚痴はこのくらいにして、映画です。フランスにおける「ユダヤ人問題」をめぐる、なかなかスリリングな、歴史ミステリー映画でした。ドラマの主人公はドレフュス大尉ではなくて、彼の冤罪を晴らす情報将校ピカール中佐でした。 ジャン・デュジャルダンという俳優が反ユダヤ主義者でありながら、真実に対して誠実な人物を好演していて、淡々と推理が進む展開に、久しぶりにドキドキしました。 それにしても、カトリックの社会の反ユダヤ主義の様子がかなりリアルに描かれていて、まあ、カトリック対プロテスタントとか、キリスト教対イスラム教とか、本や映画ではよく見かけるのですが、ヨーロッパの宗教の姿というか、実態というかが、ぼくにはよくわかっていないことがよくわかりました。 茶化しとかではなく、とても勉強になった映画でした。それにしても、さすがはポランスキーですね。勘所を抑えたというか、ダレないストーリ展開と細やかな人物描写で飽きさせない演出というか、映画作りで、渋い作品に仕上がっていました。 ピカールを演じたジャン・デュジャルダンに拍手!なのですが、この人が違う映画に出てきて、気づけるかどうか、自身がありません(笑)。明晰で穏やかな正義漢、その上、色好みと来ていて、まあ「男性の鏡」のような人物なのですが、チラシのように(ああ、向かって右側の人です、左はドレフュス役のルイ・ガレル)見た目は穏やかで、目立たないんです。 そして、スキャンダルにも、寄る年波にも負けず堅実で見ごたえのある作品を作ったロマン・ポランスキーに拍手ですね。2019年のヴェネチア映画祭で審査員大賞をとって、物議をかもしたらしいです。作品の内容はセクハラというわけではないとは思うのですが。 フランスって、社会の基盤は、超保守的な様子でゾラなんて反ユダヤ主義者による暗殺説まであるくらいですが、意見をいうことに関して怯まないところが面白いですね。フランス革命の伝統というのでしょうか。 日本でも、国家機密とか国家反逆罪とかいう御託がイケ、シャアーシャアーと口にされかねない空気が充満していますが、おかしいことにはおかしいという気概を忘れないようにしないとヤバそうですね。監督 ロマン・ポランスキー製作 アラン・ゴールドマン脚本 ロバート・ハリス ロマン・ポランスキー撮影 パベル・エデルマン美術 ジャン・ラバッセ衣装 パスカリーヌ・シャバンヌ編集 エルベ・ド・ルーズ音楽 アレクサンドル・デスプラキャストジャン・デュジャルダン(ピカール)ルイ・ガレル(ドレフュス)エマニュエル・セニエ(ポーリーヌ)グレゴリー・ガドゥボワ(アンリ)メルビル・プポー(ラボリ弁護士)マチュー・アマルリック(ベルティヨン筆跡鑑定人)2019年・131分・G・フランス・イタリア合作原題「J'accuse」2022・06・20・no83・シネ・リーブル神戸no156

2022.06.21

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年6月20日「海神社の七福神」

「海神社の七福神」徘徊日記 2022年6月20日 JRの垂水駅のすぐ南の海神社には七福神の石像がならんでいます。えべっさん、大黒さん、福禄寿はん、毘沙門天くん、布袋さん、寿老人、弁天さんの七人ですが、どなたがどなたかという個人写真を撮り忘れたので、それは、また今度ということで、こちらが本殿です(笑)。 本殿の西側にお稲荷さんの赤い鳥居がならんでいますが、その左側に並んで立っていらっしゃいます。新しい石像ですが、愛嬌があってなかなか楽しい行列です。 海神社の石の鳥居です。神戸の、まあ、こういうこじんまりした神社の鳥居には、たいがいひび割れとかの修繕のあとがあります。19995年の震災の時には、長田区の方の小さな神社でしたが、二本の太柱が根っこで折れて倒れていた鳥居を見たことがありますが、鴨井というのでしょうか、上の横柱にひびが入ったりした鳥居はたくさんあったでしょうね。こうして、徘徊していてもよく見かけます。まあ、勝手な勘違いかもしれませんが、こういう歴史の痕というのが残っているのはいいですね。 この鳥居は国道2号線に面した南の正面にあります。もちろん正しくは「海」に面しているわけで、ここから南に海まで参道があります。で、この鳥居ですが、理由は知りませんが、鳥居の下は抜けられません。横道から出入りするようになっています。 で、鳥居の横には石柱です。まあ、表札のようなものなんでしょうね。 ちなみに、海から見るとこんな感じです。先程の石の鳥居の20メートルほど南にこの赤い大鳥居があります。で、神社に戻って石の鳥居を入ると狛犬君たちです。 紅い涎掛けの「阿」くんです。こじんまりしていてかわいいタイプです。 こちらが「吽」くんです。なんで涎掛けなのかはわかりませんが、あどけない顔をしていて面白いのですが、この一対は満身創痍というか、あちこち欠けているようで、ちょっと可哀そうです。 で、この狛犬君たちのそばにもう一対の狛犬君がいます。 こちらが「阿」くんで、吠え方がなかなか雄々しいのですが、子連れのようです。 こちらが「吽」くんですが、やはり子連れのようです。子供の方の輪郭が確かでないのでこれも思い込みかもしれませんが、子連れのペアです。両者子連れというのは珍しいと思いました。 御手水場には龍です。前足と、頭というか顔というかのバランスのギャップがすごいですが、水は吐いていませんでしたが、結構、大きな龍でした。神社の御手水場で龍を見かけるのは、ちょくちょくありますが、龍が水を吐くってなんか逸話があるんですかね? 竜吐水というのは、江戸時代の火消しの放水車がそう呼ばれていたと思いますが、そこから神社にやってきたのでしょうか? それから、御手水の竜の近くの植え込みに木彫の鷹(だったと思う?)が置いてありました。触るなと書いてあるので、ちょっと触ってみるとグラグラ動くようで、皆さんは触ってはいけません(笑)。いつも乗り降りする駅のすぐ近所なのですが、めったに来ません。昔、境内でお芝居をしているのを見たことがありますが、今の境内は貸駐車場のようです。まあ、そういうものでしょうね(笑)。ボタン押してね!

2022.06.20

コメント(0)

-

ケリー・ライカート「リバー・オブ・グラス」元町映画館no132

ケリー・ライカート「リバー・オブ・グラス」元町映画館 実は2023年の12月に、ケリー・ライカートの新しい映画「ファースト・カウ」を見て、2021年の、この特集で見た作品の感想が、みんな書きかけでお蔵入りだったことに気付きました。で、とりあえず、写真を追加しました(笑)。 ケリー・ライカートという監督の特集が2021年の11月の下旬から、元町映画館で始まりました。実は、全く知らない人なのですが、お友達とかの評判を聞いて、11月27日の初日に駆け付けました。 作品は、監督が30歳の頃のデビュー作で「リバー・オブ・グラス」という作品でした。水草が茂っている河、あるいは沼地を表す言葉のようで、フロリダ半島の湿地帯をさすらしいのですが、ココから出ていくことを漠然と夢見ている女の子の、途方もない、シッチャカメッチャカな話でしたが、監督の才能のきらめきを感じる作品でした。 要するに、子育てとか、家族とか、生活とか、そういうもののない「人生」、赤ん坊だったコージーを捨てて「サーカス」に行ってしまった母親が残してくれた「生き方」、高く張られた一本のロープの上を一輪車で渡っていくような「暮らし」、果たして映画が、そんなことを夢見る存在をうまく表現することができるのかどうか、そこがこの映画の肝のようでした。 思わず拍手したくなる結末でした。主人公コージーは「こっち側」と「向こう側」の境界線の崖っぷちでバランス遊びをし続けながら、とどのつまりは、クソな男に一発ぶっ放して、向こう側へジャンプしてしまいました。 コージーは、ロープを踏み外したのでしょうか?ぼくには永遠に落下してゆく孤独の中で、ヒリヒリするような自由! すなわち、人間そのものを手に入れたように見えたのですが。 とにもかくにも、向う側へジャンプした30歳の主婦コージー(リサ・ボウマン)と監督ケリー・ライカートに拍手!でした。 しかし、どっちかというと、コージーのアホオヤジの立ち位置で暮らしているぼくが、拍手してていいのかな?と思わず悩む作品でした。この特集は見ごたえありそうです。 監督 ケリー・ライカート脚本 ケリー・ライカート撮影 ジム・デノールト美術 デイブ・ドーンバーグ衣装 サラ・ジェーン・スロトニック編集 ラリー・フェセンデン音楽 ジョン・ヒルキャストリサ・ボウマンラリー・フェセンデンディック・ラッセルスタン・カプランマイケル・ブシェーミ1994年・76分・アメリカ原題「River of Grass」2021・11・27‐no116・元町映画館no132no132

2022.06.19

コメント(0)

-

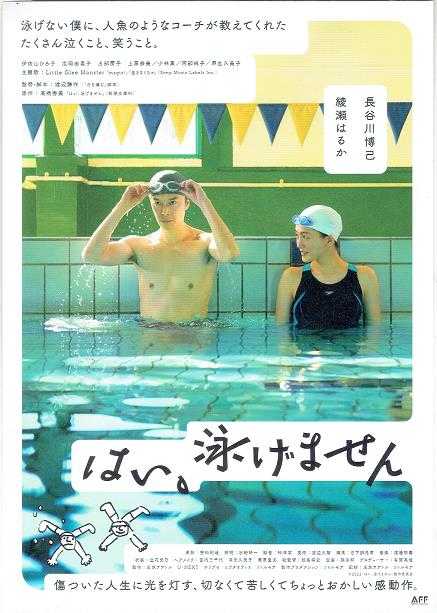

渡辺謙作「はい。泳げません」シネ・リーブル神戸no155

渡辺謙作「はい。泳げません」シネ・リーブル神戸 綾瀬はるかさんが水泳のコーチだそうで、スクール水着の彼女を見たい一心というわけでもないのですが、まあ、贔屓の方ということでやってきたシネ・リーブルです。 ネットで予約をした時に誰もいなかったので、入場するときに、ちょっと面白がってホール担当のオニーさんに声をかけてしまいました。「ひょっとして、お客一人?」「はい、そうなんです。」「ええー?綾瀬はるかさん見に来る人いないの?」「あのー、ミント神戸と番組かぶってまして。こういうふうになることがあるんです。」 で、座席につきました。コロナ騒ぎで、その傾向が強くなりましたが、隅のはしっこの席が、予約購入の場合の指定席です。変ですね。誰も他にお客がいないのに、100人ほど座れるホールの隅っこに座っている老人って。 予告編のあいだも、なんだか落ち着きません。とうとう、一人映画が始まってしまいました。 映画は「はい。泳げません」、監督は渡辺謙作という人です。 画面では、大学の哲学の先生らしい、長谷川博己という俳優が演じている小鳥遊雄司、「たかなしゆうじ」と読むそうですが、の様子を見ていてのけぞりそうになりました。「まあ、いいですけど。綾瀬さんはどうなっていますか?」 そんな気分でした。 とうとう、最後まで一人映画でした。お目当ての綾瀬さんは、いつものようにというか、この映画でも素っ頓狂で善意の塊のような役柄を演じていらっしゃいましたが、何故だか「あやせはるかモデル」の水着型フィギュアの演技を見ているような気がして、素直に喜べませんでした。 映画全体が「善意(?)」で出来ているようで、彼女は善意の女神のような役を演じていた作品でした。彼女の水着姿を喜ぶ映画ではありませんでした。「彼女は永遠に善意のフィギュアを演じ続けるのかなあ?」 そんなことを考えながら、一人ぼっちで、まあ、言いようによればワン・マン社長の試写会(笑)のように一人映画を終えたのでした。「伊佐山ひろ子さんが元気そうだったのはなによりだけれど、まあ、これじゃあ、ぼくが社長ならお蔵入りだろうなあ。」 とか、なんとか、久しぶりの伊佐山ひろ子には反応しながらも、小林薫はほとんど見過ごしたうえに、映画そのものには首を傾げながら、上映が終わっても、いつものように開かないドアを、オソル、オソル自分で押し開けて出てくると先ほどのオニーさんが入り口で片づけをしていました。「結局、誰も来んかったね。」「ありがとうございました。ご苦労さまでした。」 いやはや、実は、結構重たいテーマを描いていた映画なのですが、ピンとこなかったんですね。ボンヤリ見ていたエンド・ロールに哲学の監修者に、これまた贔屓の国分功一郎なんて言う名前まで見つけてしまいましたが、人が生きている世界として描かれているらしい「水」のシーンに引き付けるものがなかったことが決定的だったような気がしました。 ほんと、ご苦労様でした(笑)。監督 渡辺謙作原作 高橋秀実脚本 渡辺謙作撮影 笠松則通編集 日下部元孝音楽 渡邊琢磨主題歌 Little Glee Monsterキャスト長谷川博己(小鳥遊雄司 哲学教員)阿部純子(奈美恵 恋人)麻生久美子(美弥子 元妻)綾瀬はるか(薄原静香 水泳コーチ)伊佐山ひろ子(笹木ひばり)広岡由里子(葦野敦子)占部房子(橘優子)上原奈美(英舞)小林薫(鴨下教授)2022年・113分・G・日本2022・06・17-no82・シネ・リーブル神戸no155

2022.06.18

コメント(0)

-

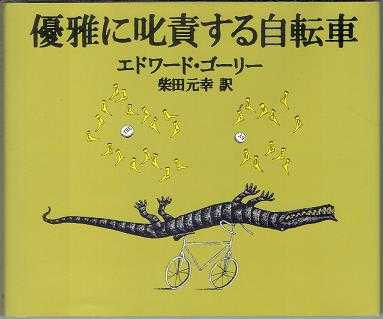

週刊「ジージの絵本」エドワード・ゴーリー「優雅に叱責する自転車」柴田元幸訳(河出書房新社)

エドワード・ゴーリー「優雅に叱責する自転車」柴田元幸訳(河出書房新社) エドワード・ゴーリーの「シュリークラムのちびっ子たち」柴田元幸訳(河出書房新社)を読んでなんですかこれは? ってなって、紹介したのですが、2冊目です。注文したのは忘れていましたが届きました。 原題は「The Epipletic Bicycle」です。ぼくには、もちろんチンプンカンプンの単語ですが、これを翻訳すると、どうして「優雅に叱責する自転車」になるのかについて、訳者の柴田元幸さんが「訳者あとがき」にあれこれ書いていらっしゃいます。でも、今日は暑くて写す元気がないので、適当にまとめて、まあ、ぼくなりに理解したことですが、「エピプレクティック」なんていう単語を知っている日本人はほぼいないだろうが、英語圏の人間だって、たぶん、たいていの人は知らないだろう。訳者という立場上(そんなこと書いてはいらっしゃいませんが、、まあ、ぼくが思うには(笑))「オックスフォード英語辞典」まで引いて調べてみると、1678年の定義! があって、「修辞学で、優雅な叱責によって説得しようとする言い方」と出てくるそうで、あれこれ適当に考えていた邦訳の題名を「優雅に叱責する自転車」に決めたということだそうです。 で、みなさん、「優雅に叱責する」ってどうすることかわかります? ページを開くとこんな感じです。見開きの左に英語があって、右に翻訳と絵です。この絵の二人はエンブリーとユーバートの兄弟(姉弟?)で、彼らが一台の自転車の座席とハンドルに二人乗りして旅する絵本です。 上に載せた表紙にはワニが自転車に乗っている絵が載っていますが、ワニは自転車には乗りません。 で、読み終えて「優雅に叱責する」ってどういうことなのか、もちろんわかりません。でも、70ページに満たない、短いお話ですが、二人は案外遠くまで出かけていたことに驚きます。 「ギャシュリークラムのちびっ子たち」のような、まあ、言ってしまえば残酷な笑いはありませんが、時間を巡る残酷さとでもいうかアイロニーというかをフト感じました。まあ、年のせいかもしれません(笑) これが裏表紙です。カラスがとまっているのは方尖塔(オベリスク)です。ヨーロッパの広場なんかにあるモニュメントらしいです。カラスもオベリスクもお話の中に出てきます。この絵ではオベリスクが歩いているように見えますが、お話の中では歩きません。 それにしても、エドワード・ゴーリーって、やっぱり変な人ですね(笑)。

2022.06.17

コメント(0)

-

アッバス・キアロスタミ「友だちのうちはどこ?」元町映画館no131

アッバス・キアロスタミ「友だちのうちはどこ?」元町映画館 「そしてキアロスタミはつづく」という特集企画が元町映画館で始まりました。待ちかねていた監督です。最初の1本は「友だちのうちはどこ?」でした。記念すべき初日はチッチキ夫人と同伴映画でした。 なんだかよく分からない、なにかドアの取っ手のようなものが少しゆれていて、子供たちの声がします。教室のドアでした。ドアを開けて先生が入ってきて、子供たちが遊んでいたことを𠮟りつけて、こんどは、宿題の点検を始めます。なんだかやたら叱る先生なのです。ポスターの写真のアハマド君はすんなりと合格しましたが、隣の席のモハマド君は、宿題をノートにやっていなかったことを叱責されます。ほぼ、問答無用で、延々と叱り続けられて、「もう一度同じことがあれば退学だ」と、まあ、信じられない発言まで飛び出します。 モハマド君は、とうとう泣き始めて、隣に座って、モハマド君をじっと見つめているアハマド君の顔が映ります。おそらく世界中の子どもたちが、ちょっと困ったまわりの世界の様子をうかがう時にする、あの表情でした。 アハマド君の困ったというか、妙に真剣な表情を焼き付けられて映画が始まりました。その日の学校が終わり、帰宅したアハマド君は、今日、叱られた、あのモハマド君のノートを間違えて持ち帰っていることに気づきます。今日中に返してあげなければ一大事です。 アハマド君はコケール村というイラン北部の村の学校の生徒です。モハマド君は隣のポシュテ村というところから通っています。 アハマド君は、乳飲み子の世話をしながら家事に忙しい母親に事情を説明しようとするのですが、彼女は取り合ってくれません。「宿題を済ませなさい。それがすんだらお父さんのためにパンを買ってきなさい。泣いている赤ん坊をあやしなさい。」 次から次へと・・・・。 この日、彼の前に登場するのは、やたらに威圧的な先生、家事に忙しくて話を聞いてくれないお母さん、彼がそこにいることを、文字通り「歯牙にもかけない」村の人たち、子供のことを無茶苦茶なしつけの対象でしかないと信じていて、手元に持っているにもかかわらず、「煙草を取ってこい」とか命じるおじいちゃん、親切に道案内をしてくれるのですが、どうも、テンポが合わない老人たちです。「ちょっと、あんたら、もうちょっとこの子のいうことちゃんと聞いてやったらどうなん!?」 隣で見ているチッチキ夫人がこころの中で歯ぎしりしているのが聞こえてくるような、そんな大人たちです。 そんな大人たちをアッバス君はこんな表情で見ています。(ポスターにもある、あまりにも有名な写真ですが、映画館でいただいた絵ハガキです。) で、画面を見ているシマクマ君は、ただ歩きまわって、のぞき込んで、を繰り返しているこの少年から目を離せません。 隣村に向かうジグザグの坂道を駆け上がる、夢中で歩く姿。知らない家の庭先の洗濯物をうかがう後ろ姿。とうとう友だちのうちにはたどりつけないまま、すっかり暗くなったジグザグ道を降りていく少年の暗い影。帰宅が遅いと叱られ、ご飯はいらないと座り込む男の子。見ていてドキドキするのですが、夢中であとを追いかけている気分で、隣にチッチキ夫人が座っていることを忘れそうでした。 これが映画というものですね。いやホント!「そうか、あれからそう考えたのか、そうか、そうか!!!」 キアロスタミ監督がラストに用意した翌朝の教室のシーンでは、少年の頭をかき撫でてやりたいと思いました。見事なものですネ(笑)。少年のあとを追いかけて半日ウロウロして、本当に疲れました。でも、これがキアロスタミの映画なんですね。 歩きまわって、あれこれ気をつかって、結局、その晩徹夜した少年アハマド君(ババク・アハマッド・プール)に拍手!です。 で、今、ここで、映画館に座っていることを忘れさせて、そこに生きている人間のところに連れて行ってくれた、キアロスタミ監督の映画作法に拍手!でした。監督 アッバス・キアロスタミ脚本 アッバス・キアロスタミ撮影 ファルハッド・サバ美術 レザ・ナミ編集 アッバス・キアロスタミキャストババク・アハマッド・プール(アハマッド)アハマッド・アハマッド・プール(モハマッド・レダ・ネマツァデ)ホダ・バフシュ・デファイ(先生)イラン・オタリ(お母さん)ラフィア・ディファイ(おじいさん)1987年・83分・イラン原題「Where Is the Friend's House?」日本初公開1993年10月23日2022・04・02-no44・元町映画館no131追記2023・02・25 アービング・ラッパーという人の「黒い牡牛」という作品を観ていて「友だちのうちはどこ?」を思い出しました。主人公が年恰好が同じ田舎者の少年で、自分が大切だと思ったことを実行したくて、知らない村(「黒い牡牛」の場合はメキシコ・シティー)を行ったり来たりするシーンがそっくりだと思いました。 「黒い牡牛」は1956年のアメリカ映画ですが、1987年に「友だちのうちはどこ?」を撮ったキアロ・スタミはこの映画を知っているに違いないと思いました。まあ、それだけのことですが、それぞれちがう物語のなかでウロウロする子供の姿を追う二人の映画監督の視線には共通性があって、それはぼくが映画に求めていることのように感じたということですね(笑)。

2022.06.16

コメント(0)

-

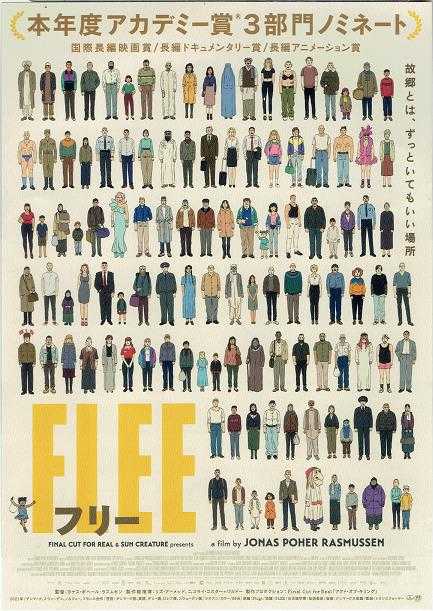

ヨナス・ポヘール・ラスムセン「FLEE」シネ・リーブル神戸no154

ヨナス・ポヘール・ラスムセン「FLEE」シネ・リーブル神戸 日本の子供向けアニメはほとんど見る気がしないのですが、ヨーロッパとかの外国製のアニメ映画に気づいたときは、できるだけ見ようと思って出かけることにしています。 今回はヨナス・ポヘール・ラスムセンという監督の「FLEE」というデンマークのアニメ映画でした。全く予備知識なしで見ましたが心打たれました。 画面の中央に髭面の青年が座っていて、語り始めます。彼の名前はアミン・ナワビ、話を聞いているのは、金髪の白人インタビュアーでした。 映画はアミンという男性の回想と告白を、一部には実写も挿入されますが、おおむねアニメの画像として描いていました。 1980年代のアフガニスタンに生まれた彼が、2010年代の「今」、デンマークで学者として暮らすようになるまでを語った「語り」がドキュメントされています。 見ながら1980年代以降のアフガニスタンのことをぼんやり思い浮かべていました。ソビエトのアフガン侵攻が1979年で、撤退が1989年ぐらいだったと思いますが、その当時から、イスラム原理主義に対するソビエト、アメリカによる戦場化が現代まで続いている国だったはずです。 少年だったアミン・ナワビが、タリバン政権による父親の連行と行方不明を機に、兄と母とともに。スウェーデンに住む長兄の援助を頼りに故郷アフガニスタンの首都カブールからこっそりと国境を超え、ソビエトで不法入国の難民として隠れ棲み始めるのが1980年代の終わり、ソビエト撤退の直後だったようです。 長兄の援助による逃走資金の不足のため、同行する家族から選ばれた彼は、たった一人でデンマークまでたどりつき、そこでようやく亡命が認められ、やがてこの映画を作ることになる少年と、通い始めた学校で出会います。二人とも10代です。 そこまでの回想で、充分見るに値する内容でした。例えば、ボクなんかが「難民」とか「亡命」とかという言葉を、いかに「他人事」としてしか受け取っていないか、痛感させられるアミン少年の命がけの体験が淡々と語られています。 しかし、この映画に「Free」ではなく「Flee」という題名がつけられている理由は、もう一つありました。アミン・ナワビが、自らをゲイであるとカミングアウトしていることです。彼がゲイである自分を自覚したのは、成人したのちのようですが、祖国アフガニスタンから、今、この時も、「Flee=逃亡」し続けなければならない理由がそこにあること、この映画がアニメとして、登場人物をアバター化して隠さなければならない社会はアフガニスタンだけでなく、ぼくたちが平和だと思って暮らしている現代社会であることを、静かに訴えていると思いました。 「他人事」として知らん顔をするのは「抑圧」や「差別」が再生産され続けることを支えているのかもしれないことを気づかせてくれる作品でした。 淡々と語り続けるアミン・ナワビに拍手!でした。加えて、素朴で美しい絵で、心を打つアニメーションを作ったヨナス・ポヘール・ラスムセン監督に拍手でした。監督 ヨナス・ポヘール・ラスムセン脚本 ヨナス・ポヘール・ラスムセン アミン・ナワビアニメーション監督 ケネス・ラデケアアートディレクター ジェス・ニコルズ編集 ヤヌス・ビレスコフ・ヤンセン音楽 ウノ・ヘルマーソン2021年・89分・G・デンマーク・ スウェーデン・ ノルウェー・ フランス合作原題「Flee」2022・06・13-no80シネ・リーブル神戸no154

2022.06.15

コメント(0)

-

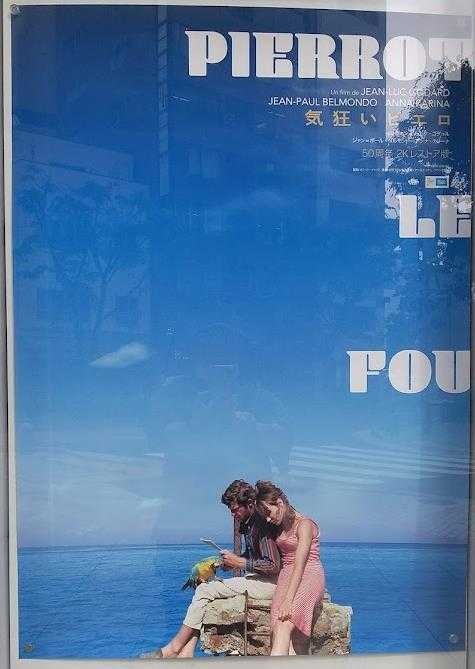

ジャン=リュック・ゴダール「気狂いピエロ」シネ・リーブル神戸no153

ジャン=リュック・ゴダール「気狂いピエロ」シネ・リーブル神戸 つい、調子に乗ってみてしまいました。ゴダールの「気狂いピエロ」です。「勝手にしやがれ」を見て、「ああ、これこれ!」という感じで、40年前の思い出に浸ったわけで、「これ見たら、やっぱりこっちも!」というノリでした。 遠い記憶のおかげで、ストーリー(まあ、そんなものがこの作品にあるとして)にはついていけて、結末も完全に予想(この場合は、知っているというべきですが)できるのですが、「古び」ていました。 まあ、映画が古いというのではなくて、見ているボクが「古び」た、うーん、このいい方はおかしいかな?、じゃあ、「老い」た、うーん、こっちはちょっとシャクかな? 40年前に、この作品にコラージュされている映像の断片や絵画、詩や哲学、一つ一つが新鮮で衝撃的で、「詩的感性」とやらを叱咤激励された記憶が、なんというか、偶然出てきた古い日記のページをパラパラやっていると、読めもしないフランス語の詩の断片が書き込んであるのを見つけて、ギョッとする(少し大げさですが)感じで甦ってくるのです。 ようするに、目の前の映像が、今、見ているこの場での「おお、すごいな!」というカンド―というよりは、過ぎてしまった時間に対するジジ臭い「思い出耽り」の引き金みたいなもので、それで連射されて打ちのめされる感じでした。(全然要するにになっていませんね(笑)) 今回、フト、まあ、新たに思ったのは、例えば、主役のベルモンドは出来上がった作品を見てどう思ったのかな?ということでした。彼は、個性的で快活な俳優として優れた演技者だと思いますが、この映画では俳優としてのベルモンドというより、人間そのもの。いってしまえば演技以前のベルモンドが露出しているようにぼくには見えたのですが、そういう映像を俳優自身はどう思うのでしょうね。 黒沢映画の三船とか、小津映画の笠智衆とかもそうですが、そういう時に俳優自身は何を感じるのでしょうね。 ハチャメチャでアナーキーな展開ですが、ポスターになっている海辺のシーンとか、やっぱり新たな記憶として残りました。映画そのものは決して「古び」てはいないですね。 最後に、予想通り(笑)爆死する、懐かしいジャン・ポール・ベルモンドに拍手! お出会いする映画、いつもそうなのですが、何を考えているのか最後まで分からないアンナ・カリーナに拍手! そして、今更ながらですが、いくつになっても(誰が?)、意味不明なジャン・リュック・ゴダールに拍手!でした。監督 ジャン=リュック・ゴダール原作 ライオネル・ホワイト脚本 ジャン=リュック・ゴダール撮影 ラウール・クタール美術 ピエール・ギュフロワ音楽 アントワーヌ・デュアメルキャストジャン=ポール・ベルモンド(フェルディナン・グリフォン ピエロ)アンナ・カリーナ(マリアンヌ・ルノワール)グラッツィラ・ガルバーニ(フェルディナンの妻マリア)ダーク・サンダース(マリアンヌの兄レッド)サミュエル・フラー(アメリカの映画監督)ジミー・カルービ(小男)レイモン・ドボス(港の男)レイモン・ドボスラズロ・サボ(政治亡命者ラズロ・コヴァックス)ロジェ・デュトワ(ギャング)ハンス・メイヤー(ギャング)ジャン=ピエール・レオ(映画館の若い観客)1965年・105分・フランス・イタリア合作原題「Pierrot le Fou」日本初公開1967年7月2022・06・01・シネリーブル神戸no153

2022.06.14

コメント(0)

-

週刊読書案内 田口俊樹「日々翻訳ざんげ エンタメ翻訳この四十年」(本の雑誌社)

100days100bookcovers no75 (75日目)田口俊樹「日々翻訳ざんげ エンタメ翻訳この四十年」(本の雑誌社) 100日100冊チャレンジですが、75冊目が回ってきました。これで四分の三ですね。100冊ぐらいどうってことないだろうというのが、KOBAYASI君とSODEOKAさんをお誘いしたときの本音でした。始めたのが、昨年、2020年の連休明けくらいからですから、今で、だいたい500日くらいたちました。色々出てきましたが、ここの所洋物のエンタメですね。まあ、矢作俊彦は雰囲気が洋物ですね。 で、どうしようかと考えこんでいたときに読んでいたのがこの本でした。 田口俊樹「日々翻訳ざんげ」(本の雑誌社)。 今回は気を楽にしてこの本でどうでしょう。副題が「エンタメ翻訳この四十年」です。なんか、流れにピッタリだと思いません?SODEOKAさんが最初のころに紹介してくれたローレンス・ブロックの翻訳者ですね。1950年生まれで早稲田の1文を出てウロウロした後で都立高校の英語の教員になったそうです。 そのあたりのことを書いている様子にちょっと共感したんですが、こんなふうに書かれています。 私は1977年に都立高校の英語教員になってる。三年ばかり、小さな出版社と児童劇団を経てのことで、英語の教師になってまず痛感したのは英語に関わる自分の実力のなさだった。大学の受験問題など生徒に持ってこられ、質問されても即答できない。今は時間がないからとその場限りの言い訳をして問題を預かり、そのあと辞書と首っ引きになって必死に調べたり、先輩の先生に教えを乞うたりして、翌日、十年もまえから知っていたような顔をして生徒に解説していた。それが情けなかった。 そういう情けなさから自分を救うには、これはもう自分が勉強するしかない。そうは思ったものの、生来の勉強嫌いである。どうしたものかと考えあぐねていたときのこと、当時早川書房の編集者をしていた高校同級生の染田屋茂とたまたま会う機会があり、ふと思い立って、翻訳をやらせてくれないかと頼んでみた。英語をただ勉強するのではなく、翻訳という目的を持てば要するに、実入りもあるとなると―勉強嫌いもさすがに勉強するのではないか。思えばなんともご都合主義なことだった。 なんだか、信じられないような始まりですね。でも、このやる気のなさと、戸惑いには覚えがあります。 もっとも彼は、その結果、本格的な翻訳者になったわけで、ぼくなんかと比べるのは失礼でしょうが、その時から40年、訳しに訳した年月を、ほぼ時代順に回想したエッセイです。 《翻訳者ネットワーク「アメリア」》というところに連載していた記事らしいですが、本は3章立てで、第一章が「ミステリー翻訳者」、出てくる名前がジョン・ウィンダム「賢い子供」、ウェイド・ミラー『罪ある傍観者』、ローレンス・ブロック『泥棒は選べない』『聖なる酒場の挽歌』、アン・タイラー『アクシデンタル・ツーリスト』、マイクル・Z・リューイン『刑事の誇り』、エルモア・レナード『マイアミ欲望海岸』、クレイグ・ライス『第四の郵便配達夫』です。 第2章が「昨日のスラング、今日の常識」で、チャールズ・バクスター『世界のハーモニー』、ネルソン・デミル『チャーム・スクール』、フィリップ・マーゴリン『黒い薔薇』、ジョン・ル・カレ『パナマの仕立屋』、ボストン・テラン『神は銃弾』、デイヴィッド・ベニオフ『25時』。 第3章が「悪人はだれだ?」で、リチャード・モーガン『オルタード・カーボン』、ジェームズ・M・ケイン『郵便配達は二度ベルを鳴らす』、レイモンド・チャンドラー「待っている」ですね。 こうやって並べてみると、懐かしい名前にお出会いになられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 ぼくにとって、田口俊樹は、なんといってもローレンス・ブロックの訳者だったのですが、女性の訳者ばかりだと思っていたアン・タイラーとか訳しているの知って、「おや、まあ!」 だったり、「寒い国から帰ってきたスパイ」の宇野利泰のあと、ジョン・ル・カレの大作といえば村上博基だったのですが、その後を継いだのが田口俊樹だったようで、「そういえば、そんなことがあったな。」 とか、もっとも、著者に送ったメールの英語がへたくそ(自分でおっしゃっている)で、カレの機嫌を損じて冷や汗をかいたことも書いてありますが、だからでしょうか、すぐに加賀山卓朗に代わっています。 著者田口俊樹が高2のときに田中西二郎訳で初めて読んだ「郵便配達は二度ベルを鳴らす」の8人目の新訳挑戦の話も面白いのですが、ここでは折角なのでチャンドラーについて、ちょっと引用します。 今の若いひとにはさほどでもないのだろうが、私の世代にはレイモンド・チャンドラーというのは超のつくビッグネームだ。ダシール・ハメット、ロス・マクドナルドと並んでハードボイルド御三家と呼ばれる一人で、私立探偵の代名詞と言ってもいいフィリップ・マーロウの生みの親である。 この年(2007年)の三月、そのフィリップ・マーロウものの最高傑作と言われる「ロング・グッドバイ」の新訳が村上春樹訳で上辞され、いっとき翻訳ミステリー・シーンを賑わせた。それに合わせて、早川書房の「ミステリマガジン」四月号でチャンドラー特集が組まれ、「待っている」の新訳の仕事が私にまわってきたのである。その依頼電話を受け、編集者の話を聞いたあと、受話器を置いたときには本当に武者震いがした。大好きな作家の大好きな作品ということももちろんあった。が、二十七歳で翻訳を始めて三十年、ようやく自分もチャンドラーを訳さないかと請われる翻訳者になれたか、といった感慨が深かった。 翻訳の失敗、日本語に対するこだわり、まあ、お決まりといえばお決まりの回想記なのですが、こういう飾らない文章が読ませるんですよね。いかにも「本の雑誌社」が出しそうな本で、ちょっと暇なんだけどいう方にはぴったりだと思います。 ちなみに最後の文章に出てきた「村上春樹」ですが、村上春樹は1949年1月の生まれです。1年浪人していますから、田口俊樹は早稲田の同じ学部の一つ後輩ですね。まあ、相手は世界の村上なのですが、なんか、偉ぶらない田口俊樹の書き方にしみじみしました。 というわけで100days100bookcoversの本編は終わりですが、ちょっと追記があります。というのは、最初の引用に出てきた染田屋茂という人は、実は名前を二つだか三つだか持っている名うての翻訳家です。 みなさん、スティーブン・ハンターという作家の「スワガー・サーガ」って呼ばれている傑作シリーズをご存知でしょうか。アール・スワガー(第二次大戦)とボブ・リー・スワガー(ベトナム戦争)という、親子のスナイパー、銃の名人のお話です。 父と息子の活躍を、それぞれの戦場を舞台に描いたシリーズが、扶桑社文庫に10冊くらいあります。中でもボブ・リー・スワガーの活躍を描いた「極大射程」(新潮文庫)は映画にもなったらしくて有名ですが、その訳者である佐藤和彦というのは染田屋茂の別名ですね。ぼくは、最近エンタメを読みませんが、10年ほど前に夢中になったシリーズだったので、「おや、まあ!」 とうれしくなって追記しました。それではYAMAMOTOさん、お次をよろしくね。2021・09・04・SIMAKUMAくん追記2024・04・20 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

2022.06.13

コメント(0)

-

樋口真嗣「シン・ウルトラマン」109シネマズ・ハットno13

樋口真嗣「シン・ウルトラマン」109シネマズ・ハット 昨日も今日も、お目当てはウクライナ映画で、目的地は元町映画館だったのです。ですが、昨日は出遅れて諦め、今日は映画館の玄関まで到着しましたが、予想外の混雑で逃げ出しました。 「さて、どうしよう?そういえばピーチ姫が見るとか言っていたな!」 思いついたのがウルトラマンです。 ぼくはテレビのウルトラマン世代だったらしいのですが、あんまり見た記憶がないということもあって、思い入れはありません。樋口真嗣という監督は名前も知りません。作品も、たぶん初めてです。脚本の庵野秀明に興味があります。エバンゲリオンを知りませんから、「どんなんかな?」という興味です。 まあ、贔屓の長澤まさみが出ているというので「ちょっと見てみたい!」がありました。 「はやっているらしいけど、109ハットなら空いているに違いない!」 というわけで、急遽、劇場変更です。で、二日連続でやってきた109シネマズ・ハットでした。見たのは樋口真嗣監督、庵野秀明脚本「シン・ウルトラマン」です。 なつかしの「ウルトラQ」のテーマで始まったあたりから、怪獣退治ごっこまでは嫌いじゃない展開でしたが、後半はついていけませんでした。 期待の長澤まさみも、奇怪さが「キングダム」の楊端和役を蹴散らす勢いでした。まあ、映像として巨大化するところまではいいですが、そのあと、寝ぼけ顔でウロウロするあたりでは「長澤さん、よくこんな役を引き受けましたね。」とハラハラと気を揉みながら見ていましたが、目を覚まして、バカでかいブルーシートから這い出して「私なんでこんな所に寝てるんだろ?」って言うにいたって、のけぞりました。 笑うところだったんでしょうかね。でも、何とか隊の気鋭のアナリストが、あの状況でそんなこと言いますかね? キャッチ・コピーに「空想と浪漫。そして友情」とありますが、意味不明でした。国際関係がどうのとか、国防がどうのとか思わせぶりに騒いだり、宇宙の果てからやってきたメフィラスとかにつまらない四文字熟語を言わせたり、ウルトラマンに「人間愛(?)」語らせるって?????でした。 50年前の「正義の味方」を持ち出してみたのはいいのですが、「正義」が相対化してしまった現代に右往左往している「正義の味方」という印象で、制作者の歴史意識、時代感覚を疑わせる作品で、映像上の「ウルトラマン」に関しても、フィギアオタク的印象ばかり強くて、完成度は今一だと思いました。 科学特捜隊の早田隊員とウルトラマンの関係がどうだったのか忘れましたが、今回、何とか隊の神永隊員の身体をどうしたのか、命はどうなったのか、結局、ごまかして終わったように見えてシラケましたね。 おそらく、ぼく自身の現代社会に対する感じ方がズレているのでしょうね(笑)。ザンネンながら、「やっぱり、どこかが弛緩している日本映画」という印象でした。拍手はなしですね(笑)。監督 樋口真嗣脚本 庵野秀明撮影 市川修 鈴木啓造照明 吉角荘介録音 田中博信美術 林田裕至 佐久嶋依里編集 栗原洋平 庵野秀明音楽 宮内國郎 鷺巣詩郎主題歌 米津玄師キャスト斎藤工(神永新二)長澤まさみ(浅見弘子)有岡大貴(滝明久)早見あかり(船縁由美)田中哲司(宗像龍彦)西島秀俊(田村君男)山本耕史(メフィラス)2022年・112分・G・日本2022・06・07-no78・ 109シネマズ・ハットno13

2022.06.12

コメント(0)

-

アッバス・キアロスタミ「桜桃の味」元町映画館no130

アッバス・キアロスタミ「桜桃の味」元町映画館 今日はキアロスタ三監督の「桜桃の味」でした。不思議といえば、まあ、実に不思議な映画でした。 自動車に乗って、雑踏の中、町ゆく人に「いい仕事がある」と声をかけている、ちょっとインテリ風の主人公が自殺願望の男だとわかるまでかなり時間がかかりました。 運転していたこの男は、三人の男と会うのですが、最初に車に乗せたのが若いクルド人の、いかにもおぼこそうな兵隊さんだったのですが、彼の反応が一番印象に残りました。「明日の朝、穴の中に横たわった自分に声をかけ、 返事があれば助けおこし、返事がなければ土をかけてほしい。そうすれば大金を君に渡そう」 まあ、そんなことを隣に乗せた青年に、まじめな顔をして話しかけるのですが、映画をここまで見ているぼくにも、運転しているこの男が何を言っているのかよく分かりませんでした。「この人はなにを言っているのだろう?」 そう思いながら、基地へ帰るつもりの青年兵士を見ていると、訝しそうな眼をして首を振るだけで、運転手のすきを窺うように、何も言わず、自動車から降りて、そのまま道のない坂を駆け下りて逃げて行ってしまいました。 で、ようやく、運転している男が言っていることの意味が見ているぼくにも、なんとなくですが、わかったというわけです。まあ、始めにも書きましたが、自殺したいけど、死んだ後、何とかしてほしいというわけなのです。 「なんなんだ、この映画は?!」 今度は見ているぼくが訝しさの虜でした。そのあと、アフガニスタンからきた神学生、トルコ人の剝製士の老人とのやり取りがあって、神学生とのやり取りは、ぼくが寝てしまっていて覚えていませんが、トルコ人の老人との会話は覚えています。 一つ、わしの思い出を話そう。結婚したばかりの頃だ。生活は苦しく、す べてが悪くなるばかりだ。わしは疲れ果て、死んだら楽になると思った。も う限界だとね。ある朝暗いうちに、車にロープを積んで家を出た。わしは固 く決意してた、自殺しようと。1960年のことで当時はミネアに住んでい た。わしは家の側の果樹園に入っていった。1本の桑の木があった。まだあ たりは真っ暗でね。ロープを投げたが枝に掛からない。1度投げてだめ、2 度投げてもだめ。とうとう木に登ってロープを枝に結んだ。すると手に何か 柔らかいものが触れた。熟れた桑の実だった。一つ食べた。甘かった……。 二つ食べ、三つ食べ……、いつの間にか夜が明け、山の向こうに日が昇って きた。美しい太陽!美しい風景!美しい緑!学校へ行く子供たちの声が聞こ えてきた。子供たちが木を揺すれと。わしは木を揺すった。皆、落ちた実を 食べた。わしは嬉しくなった。それで、桑の実を摘んで家に持って帰った。 妻はまだ眠っていた。妻も起きてから桑の実を食べた。美味しいと言って ね。わしは死を置き忘れて桑の実を持って帰った。 桑の実に命を救われた。 まあ、こんな詳しく覚えているはずはなにので、これはどっかからの引用ですが、この記事を投稿している今となってはどこでコピーしたのかもわかりません。で、それは、それとして、こんなことを男に話しかけるのです。桑の実が、どこで題名のサクランボになったかというと、このトルコ人の老人が、この後、詩かなんかを読むんですよね。で、その詩に出てくるのがサクランボで、題名はサクランボになるのですが、見ていたぼくには桑の実の話でした。 で、なおかつ、最後の最後は、まあ、「こういう映画を撮っていた俳優はぼくで、あの人が監督です。」とでも言わんばかりに、「映画中映画」というか、「メタ映画」というかの関節外し技が待っていて、もう一度アゼン!でした。 まあ、映画日記というか、見た映画については何か書き残そうというのが、今のところの映画館徘徊の目的の一つなので、こうして、感想を絞り出しているのですが、いやはや、困った作品だったのですが、1997年のカンヌ国際映画祭のパルム・ドールなんですよね。 ようするに、ぼくにはこの主人公が「なにを言っているのか」わからないのですね。トルコ人の老人が言っていることは、ある意味、ありきたりですが、わかるのです。でも、この男のいっていることはわからない。だから、この男がいるほこりが立ち込める世界も、満天の星空も迫ってこないのです。 断っておきますが、ぼくが、あのクルド人の青年のようにこの男のシチュエーションを拒絶しているわけではありません。途中少々寝てしまったとはいえ、出て行ったわけではないのですから。映画がぼくを拒絶していたのです(笑)。繰り返しですが、参りました!(笑) ああ、そうだ、彼はよかった、クルド人の青年。彼に拍手!です。監督 アッバス・キアロスタミ製作 アッバス・キアロスタミ脚本 アッバス・キアロスタミ撮影 ホマユン・パイバール編集 アッバス・キアロスタミキャストホマユン・エルシャディアブドルホセイン・バゲリアフシン・バクタリアリ・モラディホセイン・ヌーリ1997年・98分・G・イラン・フランス合作原題「Tame gilas」日本初公開 1998年1月31日2022・04・06-no49・元町映画館no130

2022.06.11

コメント(0)

-

ブリュノ・デュモン「ジャンヌ」元町映画館no129

ブリュノ・デュモン「ジャンヌ」元町映画館 ブリュノ・デュモン監督の「ジャネット・ジャンヌ」という2部作の第2部「ジャンヌ」を見ました。第1部の「ジャネット」の後半、少しおねーさんになったところで女優さんが変わったのですが、第2部の「ジャンヌ」は最初の少女だったジャネット役のリーズ・ルプラ・プリュドムのままでした。写真はフランス王との出会いのシーンですが、これがなかなか見ごたえのある「ジャンヌ」を演じていました。 第1部は無垢な羊飼いの少女が神のお告げを聞き「ジャンヌ・ダルク」に成長する物語でしたが、第2部はオルレアンでの奇跡の勝利の後の、いわば不如意のジャンヌでした。 厭戦気分のフランス王、虐げられたまま、敵に奪われたままのフランスの国土と民衆、第1部同様に、極度に抽象化・象徴化された映像でストーリーがすすみますから、当時の歴史についてあやふやな知識しかないシマクマ君には映画はますます意味不明の沼地へと突き進んでいく様相でした。オルレアンの少女について、ずっと昔に読んだことがあるとはいえ、まあ、何が起こっているのかわけがわからないという印象なのです。 その中で、妙にリアルだったのが、位や身分はよく分かりませんが、聖職者、要するにキリスト教の教会のエライさんなのでしょうね、その男たちの「表情」と「発言」でした。 ジャンヌが神の使いと会い、神の言葉を聴いたということが、いかにウソであるかということを、教会で聖書を読むことができる自らこそが神の僕であるという大前提を根拠に、オルレアン以降の戦いの敗北を理由に、ジャンヌが「神の声」を聴いたということが偽りであると追及していくのが、第2部の山場といっていいのですが、なんだか、昔の職場で、まあ、たとえば「タバコを吸った」とか、「カンニングをした」とか疑いをかけた生徒に対して、「指導」と称して、いかに、自らが「教育者」であるかという振舞に自己満足している輩(同僚の教員)を思い出してしまいました。辟易しながらも、ある異様なリアリティに感心しました。 もっとも、ジャンヌは「それについてはお話しません。」 と最後まで突っ張りきるわけですが、結局、丘の上で焼かれているシーンが遠くに映し出されて映画は終わります。 そこには、タバコを吸ったと疑われた少年たちの、鼻白んだ猜疑の眼差しではなく、キッパリと拒否を貫く、なんというか絶対的に「明るい」眼差しがありました。信仰の絶対性とでもいうべきでしょうか。聖書や教会を後ろ盾にした権力化した信仰の欺瞞に対する、「わたしは神に会った」 とでもいう一回限りの経験の絶対性が眼差しに宿っていたというべきでしょうか。 このシーンを演じた主演の少女リーズ・ルプラ・プリュドム(ジャンヌ)と監督のブリュノ・デュモンに拍手!でした。 それにしても、教会の人びとの演技も、鬱陶しさが実にリアルで、見ていて腹立たしい限りなのですが、実は、感心しました。拍手!ですね。監督 ブリュノ・デュモン原作 シャルル・ペギー脚本 ブリュノ・デュモン撮影 デビッド・シャンビル音楽 クリストフキャストリーズ・ルプラ・プリュドム(ジャンヌ)ファブリス・ルキーニ(シャルル7世)2019年・138分・カラー・ビスタ・フランス語原題「Jeanne」 英題「 Joan of Arc」2022・05・23-no70・元町映画館no129

2022.06.10

コメント(0)

-

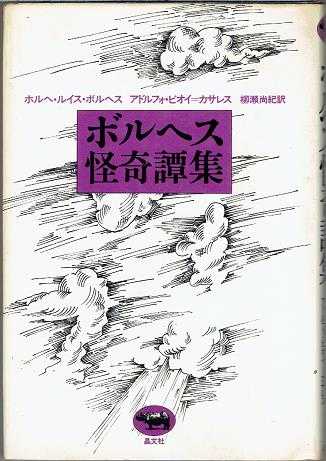

週刊 読書案内 ホルヘ・ルイス・ボルヘス アドルフォ・ビオイ・カサレス「ボルヘス怪奇譚集」(晶文社・河出文庫)

ホルヘ・ルイス・ボルヘス アドルフォ・ビオイ・カサレス 「ボルヘス怪奇譚集」(晶文社・河出文庫) ホルヘ・ルイス・ボルヘス、1899年8月24日 にアルゼンチンのブエノスアイレスで生まれ、1986年6月14日スイスのジュネーブで亡くなった、文字通り天才詩人です。天才をつけるなら文学者より詩人がいいなと思ったからそう書いたまでですが、まあ、一言「天才」といった方がいいのかもしれません。なんで、天才というかといえば、ぼくごときには、いったいこの人物が何者であるのか、読んでも考えても、まあ、よく分からないからですね。 で、ここに1冊のアンソロジーがあります。「ボルヘス怪奇譚集」。今では河出文庫で読むことができるようですが、1976年、ぼくがまだ学生だったころに晶文社から翻訳が出た本です。 要するに「怪奇譚」ですが、アンソロジーと言ったのは、世界中の書物の中からボルヘスとカサレスという作家の二人が探してきた「怪奇譚」が、何の手も加えられることなく載せられているだけだからです。 「千夜一夜物語」とか「荘子」とかにはじまって、まあ、ぼくがその書物や著述者の名前を知っているだけでも、プルターク英雄伝、ギボン、モーム、ヴァレリー、カフカ・・・・と際限なく出てきます。知らない人や書物もたくさん出てきますが、それらの書物の数行、ないしは数10行が抜き出されているだけの本です。もっとも、すべてが実在の書物なのかどうか、相手がボルヘスなので明言できませんが、引用にはすべて出店が書かれていますから、この本の場合は実在からの引用だと思います。 訳しているのは、あの!柳瀬尚紀です。あの!と言ったのはジョイスの「フィネガンズ・ウェイク」を訳した人だからですが、「それがどうした!?」といわれてしまうと返事のしようがありません(笑)。 で、その柳瀬尚紀が「訳者あとがき」でこんなふうに解説しています。 ボルヘスには笑いがあるということを、訳者は近頃しばしば思うようになった。さきに四苦八苦しながら「幻獣辞典」を翻訳した過程でも、ときおり笑いにすくわれるようなことがあった。そういえば、たとえばカーター・ホィーロックもその精緻なボルヘス論「神話創造者」の冒頭で、「驚くべき、深遠な、ユーモラスな、幻惑的なボルヘスの幻想の世界」と記していて、《humorous》の一語を忘れていない。本書はいわば《おかしみ》のアンソロジーとして読むことができる。 とはいっても本書はたんにさまざまの《おかしみ》のアンソロジーではなく、反復されるおかしみのアンソロジーである。本書のおかしみに出会って弛緩する我々の知的な筋肉がふとこわばるとすれば、それはここにおさめられた短い話(テイル)の背後に、いや前後に、あるいは過去と未来に《反復》というおぞましい影を何重にも見るからだ。現に、ボルヘスのおかしみを語る訳者自身、カーター・ホィーロックを反復しているではないか。 アントニー・カーリガンは、「われわれが反復しないなら、それは臆病だ」といい、ルイス・マクニースを引用する(英語版序文)。 新しいものが何ひとつないことを 知っているがゆえに何ごとをもはじめないのは 衒学的な詭弁― 原罪だ。 というわけで、ぼくがいうことはなにもありません。でも、それでは、あんまりなので、ぼくの頭でも面白いと思ったところを引用します。柳瀬氏がおっしゃるところの反復の反復ですが、まあ、文学というのはそういうものだということですね(笑)。囚われ者の誓い 黄金の銅の壺から外へ出してくれた漁師に妖霊はいった。「わしは異端の妖霊のひとりで、ダヴィデの子ソロモン(ふたりとも安らかならんことを!)に背いたのだ。わしは負けた。ダヴィデの子ソロモンは神のいだけとわしに命じ、自分の命令に従えといった。わしは断った。王はこの銅の器にわしを閉じ込め、蓋に至高の御名を押し、服従した妖霊に命じてわしを大海の真只中へ投げ込ませた。わしは心の中でいったのだ、『わしを救い出してくれるものがあれば、そいつを永久に金持ちにしてやろう』とな。ところがまる百年たっても、わしを助け出してくれる者がいない。そこで心のなかでいったのだ、『わしを救い出してくれる者があれば、そいつに大地の魔法を残らず明かしてやろう。』しかし四百年たっても、わしは海の底だった。それからわしはいった、『救い出してくれる者があれば、そいつに三つの願いをかなえてやろう。』しかし九百年たった。そこでやけっぱちになって、わしは至高の御名のもとに誓ったのだ。『わしを助け出してくれる者があれば、そいつを殺してやろう。おお、わが救い主よ、死ぬ覚悟をせい!』」「千夜一夜物語」第三夜(P48~49)物語 王はクシオスを完全に別な国に連れ去れと命じた(「余は汝を死に処するが、しかしクシオスとして死ぬのであって、汝として死ぬのではないぞ!」)。彼は名前を変えられ、顔立ちの特徴も巧みに削り取られることになった。その新しい国の人々は彼に新しい過去をつくり、新しい家族を用意し、彼自身の才能とは似ても似つかない才能を準備しておくことになった。 たまたま彼が昔の生活の何かを思い出すと、彼らはそれを打ち消して、彼が狂っているとか何とかいいきかせるのだった・・・・。 彼のために家族が用意されていて、妻も子供たちも彼の妻であり子であるといった。要するに、一切が一切、皆が皆、彼におまえはおまえではない人間だと告げるのだった。ポール・ヴァレリー『未完の物語』(1950)(P124)おそらくは幻惑的な 仮面の男は階段を登っていた。彼の足音が夜の闇にこだました。チク、タク、チク、タク。アグゥイル・アセベド『幻影』(1927)(P127) いかがでしょう。河出文庫で読めるそうです。バスとか電車とかでスマホとか覗いていないで、こういうので首を傾げるというのもアリではないでしょうか。 ちなみに、今回の案内のきっかけは、年相応に自分の部屋でよろけて、書棚から転げ落ちてきた数冊の一冊ということで、他意はありません。どうぞ、お楽しみください(笑)。追記2022・06・09 英語圏の文学の翻訳といえば、最近(?)では柴田元幸さんが有名ですが、1970年代のスターは柳瀬尚紀さんでした。今回取り上げたボルヘス、「不思議の国のアリス」のルイス・キャロル、そして「飛ぶのが怖い」のエリカ・ジョング、ロアルド・ダール・コレクション。ジェームス・ジョイスの「フィネガンズ・ウェイク」は1990年になってからですが、話題の新刊書は書店に平積みされていました。お調子者のぼくは早速購入しましたが、歯が立ちませんでした。その後、河出文庫になりましたが、やはり絶版のようで、調べてみると、文庫の古本としては破格の価格になっていて驚きました。 柳瀬さんは1943年のお生まれでしたが、2016年に亡くなられたようです。昔の職場の同僚の方で、早稲田で同級生だったという方のお話をうかがったことがありました。「フィネガンズ・ウェイク」が出たころのことです。内容は忘れてしまいましたが、その方が柳瀬尚紀と知り合いだということがうらやましいと思ったことだけ覚えています(笑)。

2022.06.09

コメント(2)

-

ジョセフ・コジンスキー「トップガン マーヴェリック」109シネマズ・ハットno12

ジョセフ・コジンスキー「トップガン マーヴェリック」109シネマズ・ハット 本当は別の映画を観ようと、家は出たのですが、玄関を出てみると、あいにくの天気で、いつものホンダ・スーパーカブ号はあきらめて、市バスで移動ということになってしまいました。で、JRの舞子駅に着いたときには、予定の映画の開演に間に合わないことになってしまったのでした。 東に向かう電車でスマホをいじっていて見つけました。「あっ、トム・クルーズやってるやん!」 というわけで、やってきたのが109シネマズハットです。 お目当てはジョセフ・コジンスキー監督の、いや、トム・クルーズの「トップガン マーヴェリック」です。前作から35年くらいたったのでしょうか。今回はトニー・スコット監督ではありません。彼は数年前に他界してしまいました。 もちろん、三宮でもやっていますが、シネマズミントなんて混んでいるに違いなのでハット神戸です、と思いきや、この日の109シネマズハットは混雑していました。月曜日なのに入場口におチビたちの列ができています。プログラムを見ると「クレヨンしんちゃん」がほぼ同時の上映開始のようです。胸をなでおろしてチケットを購入しましたが、こちらも、シネマズハットとは思えない入場者でした。せっかくなので中央で見てやろうと目論んでいましたがあきらめて周囲に人のいない席を選んで着席です。 暗くなって、懐かしい音楽のタイトルロール、で、35年前の映画とそっくりなオープニング映像です。低い位置から撮っているようにに見えます。航空母艦に発着するジェット戦闘機の火を噴くエンジンと甲板上の作業員の動き、そして海と空です。 オープニングから静かに流れるBGM、やがて、ぼくでも曲名を知っている「デンジャー・ゾーン」へと変わっていく映像と音楽を聴きながら涙を流している自分に気づいて、ちょっと驚きました。涙もろいのは年齢のせいもあるのでしょうが、まさか「トップガン」の続編で泣くとは思いませんでした。それもオープニングです。だいたい、ぼくは前作を劇場では見ていないにもかかわらずです。 涙もろさのせいもありますが、映画の作り方が実にうまいのです。ハリウッド映画(?)の底力というか、常套手段というのでしょうか、監督個人というより、製作者の観客に対する意図が徹底して追及されているのでしょうね。コロリとやられました(笑) 帰ってきたトム・クルーズ、マーヴェリックことピート・ミッチェル海軍大佐の描き方も、エピソードも、言ってしまえばありきたりです。しかし、映像に映し出される、あの時から流れた「時間」が、老けたトム・クルーズのしゃべり方や表情の作り方にはじまって、若い大尉たち、女性のパイロット、マーベリックをフォローするバシール・サラディン演じるホンドーこと、バーニー・コールマン海軍准尉の描き方まで絶妙でした。35年前の「トップ・ガン」ファンにとっては堪えられない出来でしょうね。思い入れなんてかけらもないシマクマ君でさえ、涙するのですから。 しかし、この映画の素晴らしいのはやはりジェット戦闘機の空中映像でした。戦闘機が飛ぶシーンだけでなく、コック・ピット、そこから見える外界、地上、空、障害物、友軍機、そして敵機、標的、もう、これには文句なく納得でした。 世界最速戦闘機ダーク・スターをはじめ、最新戦闘機F-18、そして、前作の主役だったF-14を無理やり登場させる演出にも拍手!でしたね。 まあ、ついでですが今回もKAWASAKIのバイクNinja H2が登場します。直線をノン・ヘルのトム・クルーズが微動だにしない前傾姿勢で疾走するシーンは、オートバイファンでなくてもかっこいいですね。 春先から、なんだか難し映画をずっと見てた印象がありますが、シンプルでよかったですね。要するに、アメリカン・マッチョの典型なのですが、アメリカ映画って、こういう映画の作り方がホントにうまいと思います。今回も、年取ったトム・クルーズはとてもいいと思いました。かっこいい年の取り方をしていますよね(笑)。 まあ、これで、ジェット戦闘機に乗りたがる、もう、男女をとわない志願者が増えるんでしょうね。やめた方がいいと思いますが、軍と映画会社が一緒になって宣伝しているような作品ですからしようがないですね。 まあ、あんまり野暮なツッコミはなしにしてトム・クルーズに拍手!でした(笑)。監督 ジョセフ・コジンスキー製作 ジェリー・ブラッカイマー トム・クルーズ クリストファー・マッカリー デビッド・エリソン原案 ピーター・クレイグ ジャスティン・マークス脚本 アーレン・クルーガー エリック・ウォーレン・シンガー クリストファー・マッカリー撮影 クラウディオ・ミランダ美術 ジェレミー・ヒンドル衣装 マーリーン・スチュワート編集 エディ・ハミルトン音楽 ハロルド・フォルターメイヤー ハンス・ジマー ローン・バルフェ主題歌 レディー・ガガ視覚効果監修 ライアン・タドホープキャストトム・クルーズ(マーヴェリック:ピート・ミッチェル海軍大佐)ジェニファー・コネリー(ペニー・ベンジャミン)リリアーナ・レイ(アメリア・ベンジャミン:ペニーの娘)バシール・サラディン(ホンドー:バーニー・コールマン海軍准尉・ピートの補佐官)マイルズ・テラー(ルースター:ブラッドショウ海軍大尉・グースの息子)グレン・パウエル(ハングマン:ジェイク・セレシン海軍大尉)ルイス・プルマン(ボブ:ロバート・フロイド海軍大尉)モニカ・バルバロ(フェニックス:ナターシャ・トレース海軍大尉)カーラ・ウォン(ヘイロー:キャリー・バセット海軍大尉)ジェイ・エリス(ペイバック:ルーベン・フィッチ海軍大尉)ダニー・ラミレス(ファンボーイ:ミッキー・ガルシア海軍大尉)グレッグ・ターザン・デイビス(コヨーテ:ジェイビー・マチャド海軍大尉)マニー・ジャシント(フリッツ:ビリー・アワロン海軍大尉)ジェイク・ピッキング(ハーバード:ブリガム・レノックス海軍大尉 )レイモンド・リー(イェール:ローガン・リー海軍大尉)ジャック・シューマッハ(オハマ:ニール・ヴィキャンデル海軍大尉 )ジョン・ハム(サイクロン:ボー・シンプソン海軍中将)チャールズ・パーネル(ウォーロック:ソロモン・ベイツ海軍少将)エド・ハリス(ケイン:チェスター・ケイン海軍少将)バル・キルマー(アイスマン:トム・カザンスキー海軍大将)ジーン・ルイザ・ケリー(サラ・カザンスキー)アンソニー・エドワーズ(グース:ニック・ブラッドショウ海軍中尉 回想)メグ・ライアン(キャロル・ブラッドショウ 回想)2022年・131分・アメリカ原題「Top Gun Maverick」2022・06・06-no77・109シネマズ・ハットno12

2022.06.08

コメント(0)

-

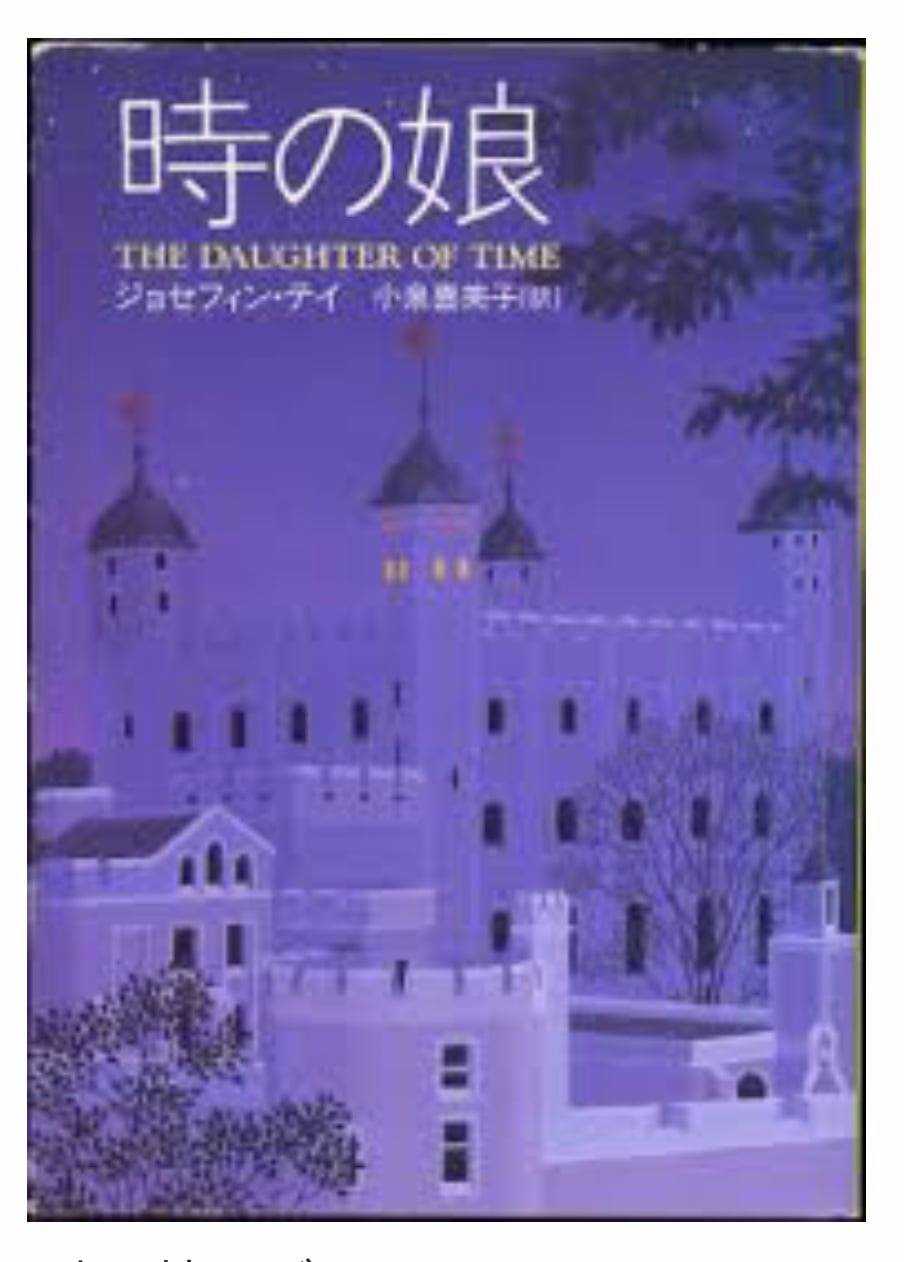

週刊 読書案内 ジョセフィン・テイ『時の娘』小泉喜美子訳 早川書房

100days100bookcovers no74(74日目)ジョセフィン・テイ『時の娘』小泉喜美子訳 早川書房 ハードボイルド・ミステリーの名作の紹介が2作続いて、次にどうしようか。血管が切れたせいか、歳のせいか、いやいや元から、根気も続かない。想いはさだまらずに次から次へとフワフワと飛んで元に戻ってこない。次の本もなかなか決まらない。愉しい惑いの日々でした。 罪を犯して追われる側目線のノワール小説か?熱く固く茹でるよりも、温かいハートウォーミングなヒューマニズムなものにしようか?といつも以上に、これまで読んだものを落ち着きなく思い出して過ごしていました。 そのうち、思いつきました。「ハードボイルド」ものは現場が大事。それならその逆の現場にいかないものを。「安楽椅子探偵」にしましょう。キッチンやリビングで、あるいは、ベッドの上で推理して謎を解き明かすってやつ。自粛中の私にはちょうどいい。(持病の調整に苦労してる上に、明日はコロナワクチン2回目。コロナウイルスの抗体を装備するまでは自粛してろと自分にいい聞かせて暮らしてますから。) 安楽椅子探偵ものをいろいろ思い返しているうちに、すっかり忘れていた『時の娘』のことを突然思い出しました。結構印象深くて、読後は興奮しましたが、調べながらの読書で骨が折れ、もう読まないだろうなと思って、本は処分してるはずです。(お金で買えないものは残しておいていいけれど、買えるものは処分するほうがいいと思っているので。まして、図書館で借りれるものは。)作者の名前も忘れていたのに、いきなり天のお告げのように、この本しかないという思いに取り憑かれてしまいました。 『時の娘』ジョセフィン・テイ 小泉喜美子訳 早川書房 作者はスコットランド生まれのジョセフィン・テイ。翻訳は小泉喜美子。 Wikipediaを見ると、――『時の娘』は歴史ミステリ、ベッド・ディティクティヴの分野における嚆矢的存在として著者の代表作となっており、英米だけでなく、日本のミステリー作家にも影響を与えている。また、グラント物の第3作『フランチャイズ事件』をレイモンド・チャンドラーは気に入っているという。―― チャンドラーに繋がってるやん! 翻訳の小泉喜美子も調べたら、有名なミステリー作家、翻訳家なんですね。この間からよくお名前が出てくる内藤陳の恋人だったこともあったそうです。これはますますピッタリね。 タイトルの『時の娘』(The Daughter of Time )とは、「真実は時の娘」(英語:Truth is the daughter of time.ラテン語:VERITAS TEMPORIS FILIA)という古い諺に由来するそうです。「真実は、時間の経過によって明らかになる」という意味なんですって。 で、いつもの図書館から借りてきたら、文庫本の表紙が変わっていました。以前はロンドン塔の絵でしたが、「リチャード三世」の肖像画になっています。この表紙はいいですね。読むときに必要な小道具です。読み手もこの表情、骨格、まなざしを見てどう感じるか考えながら読めますね。 シェイクスピアの『リチャード三世』ってこれほど恐ろしいおぞましい人はいないと思ったものです。小学生のころ、友達が読んでいた漫画を盗み見て、醜く恐ろしいリチャード三世のセリフを読んで、震え上がった記憶があります。いつも言ってますが、長いこと恐がりだったんで、そのあと「リチャード三世」絡みのものには近づきませんでした。その漫画は未だに誰が描いたのかも知りません。でも、漫画家、物書き、芝居や映画関係者にとっては、これほど魅力的な悪のキャラクターはないのですね。40過ぎてからやっとそんなことも知りました。ネットを見ても、リチャード三世役をつとめた錚錚たる俳優の名前が出てきます。ローレンス・オリヴィエ、アル・パチーノ、イアン・マッケラン、ベネディクト・カンバーバッチ、平幹二郎、仲代達矢、江守徹、市村正親、古田新太 etc. etc. 心理学者にとっても興味深いキャラクターなんですね。精神分析医で文化庁長官在職時に亡くなった河合隼雄と、最近シェイクスピア全作品を翻訳したと話題の松岡和子の、1999年刊行の対談集『快読シェイクスピア』(新潮社)の中で、この役を「やりたがっている俳優は多いが、日本人には難しいのではないか」「こんな役をやろうと思ったら、毎日ビフテキを食べてないと」「狩猟民族で、血の滴る肉を食べてそう」とかの話題も出てきてます。 でも、このシェイクスピア劇のリチャード三世の人物像は、実在したリチャード三世本人とはかなり違うらしい、と今では受けとめられていますね。数年前に彼の遺骨が発見されて、本物かどうかという話題が世界的なニュースにもなりましたね。現在のDNA鑑定技術で本物と認定されて、子孫もおられる、骨格からはせむしではなかったことも分かったと聞きました。これを投稿したら、あとで『王家の遺伝子―DNAが解き明かした世界史の謎』石浦章一著(講談社ブルーバックス、2,019/06/20刊)も図書館から借りてくるつもりです。 『時の娘』の内容は、足を骨折して入院中のスコットランド・ヤード(ロンドン警視庁)のグラント警部が、肖像画を初めて見て、実在のリチャード三世についての世間一般の悪人説に違和感を持ち、友人たちの協力で本や資料を集めて、リチャード三世の汚名を晴らすべく、文字通りベッドの上で推理していくという話です。グラントは、世間に伝わっている話のネタ元は、聖トマス・モアだと考えます。どこかで聞いた名前でしょ。『ユートピア』の著者で、ヘンリー八世の離婚に反対して死刑に処せられた人です。400年後にカトリック教会より殉教者として聖人とされています。あの立派なトマス・モアが『リチャード三世伝』を書いたのです。そりゃ世間は信じますね。しかしグラントは、リチャード三世はトマス・モアが物心つく頃に殺されているのだから、モア自身は直接見聞きしたわけではない。ではその元ネタは誰からなのか、推理と物証を探そうとします。警察官の職業意識から常に「それをすれば、誰が得をするのか。」という点から考えます。リチャード三世が悪虐な人間であるという噂が得になるのは誰か?トマス・モアの周辺の人物では当時のカンタベリー大司教ジョン・モートンではないか、モアはモートンの書いたものを書き写したに過ぎないのではないかと推理します。推理の根拠は、イギリス史の王朝史と関わってくるので、多少面倒ですが、ちょっとメモします。 リチャード三世は、15世紀イギリスで、ランカスター家とヨーク家が戦った薔薇戦争の、ヨーク家側最後の王となった人物。人気のあった長兄エドワード四世の急死後、王位継承権のあったエドワード四世の王子二人(リチャード三世の甥)をロンドン塔に幽閉して殺し、次兄ジョージや義姉らも殺して王位に就きますがわずか2年で、フランスに頼っていたランカスター家の傍系のヘンリー七世(この後、チューダー朝創立)との戦いで敗死しました。(ここまで歴史) (小説に戻って)グラントが考えたのは、リチャード三世の悪い噂で得をするのはだれかということ。それは、彼に代わって権力を手にした人間。さっきのジョン・モートンは、リチャード三世の時は不遇で、ヘンリー七世時代には取り立てられ、大司教に出世したのですから、その時のチューダー朝ヘンリー七世を正当化するために、前のヨーク朝リチャード三世のないことないことの悪口を並べ立てたという見立てです。そういう推理で物証もある程度揃えたあたりで、実はすでにリチャード三世善人説は歴史上唱えられているということを知るはめに。チューダー朝のあとのスチュアート朝ころには、彼に関する事実も明らかになった部分もあることが分ったという展開です。でも、一度世間が受け入れた説は、のちに事実が判明しても、なかなか改まらないということにも触れる展開です。 翻訳者小泉喜美子氏もかなりの熱のいれようで、巻末の「訳者あとがき」にすでに1953年に村崎敏郎による翻訳が出ていることを紹介し、そこに掲載されていた江戸川乱歩の解説の要約を紹介しています。ここに一部抜粋しておきます。 ――1 1952年、探偵小説評論家アンソニー・バウチャーは『時の娘』を年間第一位とし、さらに全探偵小説のベストの一つと激賞した。 2 氏(江戸川乱歩氏のこと、以下同様)もまた、それに同感である。 3 氏は昔から「探偵小説は科学と文学の混血児の如きもので、そこに一般文学と全く異る特徴がある」と唱えてきたが、その「科学」とは最新の理化学上の知識を採り入れるという意味もあるけれども、それよりも「学問的な物の考え方」というところにポイントがある。あらゆる学問を研究する興味は、ことに未知の分野を手に入る限りのデータによって解明して行く面白さは、小説上の探偵の推理の面白さと酷似しているという意味においてである。だから、学問上の論文のような純粋に推理だけの探偵小説があってもよい。 4 そういう意味で『時の娘』は史学上の研究論文と言ってもよい。 5 しかし、最後で、この内容の史実がひっくり返る着想が作者の全くの創意でないことが分ってやや失望するが、この説は一般化していないものなので、決してこの作品の価値をそこなうものではない。『時の娘』は純粋の学問とも相わたる小説である。 と、江戸川乱歩もべた褒めです。もうちょっと、小泉氏のあとがきを載せます。 ―― 『時の娘』の特徴は、形式としては安楽椅子(寝台)探偵、内容としては歴史ミステリ、この二つを結びつけてその二重の制約を作品に課したところにあります。 ―― 歴史ミステリの制約と申しますと、提供されるデータはすべて、史書に記載されているものだけを使う、ということになります。作者の創造した事件を扱う場合とはまったく条件が異るわけです。持ち出してくるデータは万人衆知のものでも隠れた珍説でもかまわないが、とにかく、作者のでっちあげでは困る。先人の遺した記録として世上に通用する資料のみを手がかりとするのですから、条件としては歴史学者が研究する場合と同じです。 それでは史学の研究論文と同じかと言うと、とんでもない。歴史ミステリの生命は、“歴史を見つめるに学者の眼をもってしてではなく、あくまで推理作家の眼をもって眺める”ところにあります。 歴史を歴史学者の眼で眺めるのは歴史学者にまかせておけばいい。推理作家には独自の〝眼“があるはずです。(中略)推理作家のセンスをもって史家の石頭をみごとに笑い飛ばしております。(後略)―― とまあ、翻訳者の解説口調も面白いです。 日本でこれによく似た例を挙げれば、忠臣蔵の吉良上野介とか、幕末の小栗上野介でしょうか。こちらも、実在の人物はフィクションのような悪人ではないし、世間でもそうわかっていながら、悪役と相場を決めて楽しんでいるというところでしょうか。そういえば、野口武彦先生のブログに、最近中国で先生の著書がよく売れていると書かれていますね。特に『花の忠臣蔵』が。恥ずかしながら未読で、これも読まねば。 最後に、こそっと。王朝の交代が「時の娘」を登場させることに大きく貢献するのは明らかでしょうが、王朝が交代しない国ではどうなんでしょうか? あちこちに話題が飛んで、まとまりのない感想ですが、本の題と表紙だけは伝わったでしょうか。SIMAKUMAさんよろしくお願いいたします。2021・08・27・E・DEGUTI追記2022・06・11野口武彦先生の「花の忠臣蔵」(講談社)の楽天市場のリンクです。電子書籍で読めるようです。80歳を越えられましたが、いたってお元気です。「開化奇譚集 明治伏魔殿」(講談社)という新著も、今年の2月に出ています。よろしければどうぞ。クリックすれば楽天の本屋に行けます(笑)追記2024・04・20 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

2022.06.07

コメント(0)

-

ベランダだより2022・06・05「一昨年のカラーも咲きました!」

「一昨年のカラーも咲きました!」ベランダだより2022・06・05 鉢植えのカラーです。一昨年の母の日にサカナクンの女将さんのカヨちゃんが贈ってくれた鉢植えです。去年の秋に株分けしたのに勢いがなくなって心配しましたが、今年も咲きました。 6月のベランダにはほかに花がありません。葉っぱばっかり。梅雨入りの宣言とかもあって憂鬱ですが、黄色く咲いてくれてホッとさせてくれています。 そのうえ、楽しい、うれしい贈り物が届いたりします。月の始めの6月5日はシマクマ君の誕生日です。信州の松本からは、信州の地酒の生酒セットとユナチャン姫のお手紙でした。昨秋、妹のサラちゃん姫ができて、オネーチャンになりました。 伊予の松山からも、やっぱりお酒が届きました。サカナクンおススメの「賀儀屋」さんの純米吟醸酒です。いやはや、当分、酒浸りです(笑)。 前日、焼肉パーティーに誘ってくれたヤサイクンからも、ピールが二箱も届きました。 沖縄のオリオンビールとスパードライの生ビール仕立てです。最近、安上がりのビールもどきで辛抱しているのをご存知のようで、ありがたいことですね。 真ん中のコイン貯金缶はチビラ君たちからのプレゼントです。500円玉なら10万円になるそうですが、貯まったら楽しいですね。 夕食では、シマクマ君は生ビール仕立ての缶をあまり冷やさないまま開けて泡が噴出して大慌てでしたが、隣では、チッチキ夫人が日頃は口にしない冷たい生酒のグラスをなめるようにしながら「このお酒、なんか濃い。倒れてしまいそう。」とか何とか云ってました。 というわけで、今年の6月5日も平和に過ぎていきました。そういえばこの日は新庄君のおかげで2022年のだめトラが生き返ったかもしれない記念すべき3連勝の日でした。まあ、これからどうなるのか、ホントはわかりませんが(笑) ボタン押してね!

2022.06.06

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年6月4日(土)「柳原のえべっさんで!」兵庫駅あたり

「柳原のえべっさんで!」 徘徊2022年6月4日(土) 兵庫駅あたり 今日は2022年の6月4日です。シマクマ君は兵庫駅の東にある柳原の蛭子神社にやってきました。なぜか、チッチキ夫人と二人です。 お正月の10日過ぎには、恐るべき人数の参詣客でにぎわうところですが、今日は6月4日、人っ子一人いません。 向こうに見えるのが本殿です。境内は、案外狭くてこじんまりしていますが、なんといっても人気の「えべっさん」神社なのでこざっぱり掃除も行き届いています。 大鳥居の隣に立っている門柱というか、神社の名前が彫ってある石碑です。まあ表札のようなものでしょうか。でも、なかなか風情がある気がしたのですがいかがでしょう。 境内の東の端にえべっさんが座っていらっしゃいましたが、主役なのですが小さいんです、これが。 こちらは狛犬さん。「阿」さんのほうです。なんか、顎がはってますね。頭が大きいんですね、つり合いとしては。まあ、だからかわいいんでしょうかね。 こちらが「吽」さん。ちょっと年いきのイメージにかわりますが、かわいらしいことに違いはありません(笑)。 舞台があって、向こうが本殿です。なんというか、せっかく神社にお参りしているはずなのに本殿の写真を撮り忘れたのですね。チッチキ夫人が殊勝にお参りしていたのは覚えていますが、シマクマ君は果たしてお参りしたのかどうか、「うーん、覚えがありません。」まあ、そういう奴ですね、彼は(笑)。 境内を、お参りも忘れてウロウロして、外に出てきました。青空にクスノキが美しいですね。天気のいい6月の空です。 神社の前の歩道から北に見えるのはJR神戸線の高架です。なにをボンヤリ見ているのかというわけですが、人を待っています。「柳原のえべっさんの前で待っとって!」 もうすぐ、ヤサイクンの一家が自動車でやって来るはずなのです。そうです、ここが待ち合わせ場所なのでした。「長田の焼き肉、予約が取れたから、行くやろ!」「行く!行く!」 無事、合流してやってきたのがこちらのお店でした。苅藻の東尻池町にある「牛車」という焼肉屋さんです。時々お邪魔しているおいしいお店です。 えー、実は、私事で恐縮なのですが、本日の徘徊はジージ―のお誕生日会参加の為なのでした。 焼肉の現場写真はありませんが(笑)、お店の隣のお家の花に感動しました。多分、ブーゲンビリアですね。満開でした。ちょっとアップで写真もどうぞ。 南国の花だと思いますが、長田にも咲いています。この町にはいろんなところから神戸にやってきた人が住んでいらっしゃいます。そこが、この町の魅力の一つですね。 近くには昔の教え子さんたちの住まいもたくさんあります。神戸の地震のときにウロウロ住まいを尋ねたことが懐かしく思い出されます。あれから30年近くたって、シマクマ君もそろそろ「従心」ですね。「知命」も「耳順」も素通りしたまま「従心」はちょっとヤバそうですね。 まあ、それにしてもうれしいお誕生会、懐かしいえべっさんでした。ありがたいことですね(笑)。ボタン押してね!

2022.06.05

コメント(0)

-

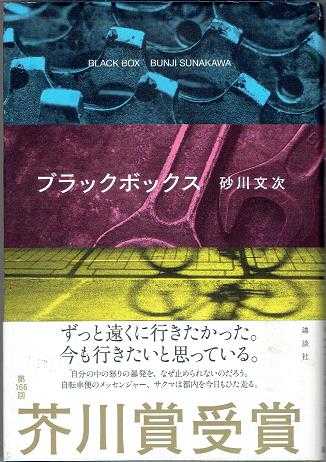

週刊 読書案内 砂川文次「ブラックボックス」(講談社)

砂川文次「ブラックボックス」(講談社) 歩行者用の信号が数十メートル先で明滅を始める。それに気づいてか、ビニール傘を差した何人かの勤め人が急ぎ足で横断歩道を駆けていく。佐久間亮介は、ドロップハンドルのポジションをブラケット部分からドロップ部分へと変えた。状態がさらに前傾になる。 サドルから腰を上げ、身体を左右に振って回転数(ケイデンス)を上げる。車体は、降られた身体とほんのわずかだけ逆方向に傾くが、重心は捉えている。雨音の合間を縫うようにしてラチェット音が聞こえる。速度が上がるにつれて頬を打つ雨粒一つ一つがチクリとした痛みを伴うようになった。 信号なんかで足止めを食らいたくなかった。 歩行者の信号が赤に変わる。サクマは口をすぼめて腹の底から息を吐きだす。視線を車道の信号に一瞬向ける。ドロップハンドルをさっきより強めに握った。パーテープのクッション感と心地よい反発がグローブを通して伝わってくる。追い越し車線を走る車のブレーキランプが先頭から順々に点灯しだす。車道の信号は黄色。横断歩道まであと少し、左右の景色が流れていく。(1P~2P) 2021年の後期の芥川賞受賞作、砂川文次の「ブラックボックス」(講談社)の冒頭部分です。自転車に乗っている男が前に見える交差点の信号に反応しながら、混雑する自動車の脇を抜けて一気に走り抜けようとしている瞬間の描写です。 交差点の黄色の信号は、ふつう3秒程度だとおもいますが、描写は始まったばかりです。残りの2秒ほどの間に起こった出来事がこのあと3ページにわたって描写されますが、凝縮された時間を描く文章に無駄はなく簡潔で充実しています。この交差点で、なにが起こったのかは本作を手に取っていただくほかありません。 芥川賞の新人作家の文章としては出色の出来栄えで、このあと、作品の結末まで緩むことがありません。 作家は引用部の冒頭、すなわち作品の冒頭では、登場人物を「佐久間亮介」と呼びますが、二度目から結末に至るまで、一人称表記の誘惑にあらがうかのように「サクマ」とカタカナ表記し、ハードボイルドに徹します。感情移入を拒否した、ただ描写の対象であるサクマが描かれ続けていますが、意識の深部からの告白にも似た言葉を読みながら、作家自身がサクマであることを確信する作品でした。 作品冒頭からサクマは信号が黄色から赤に変わる瞬間の交差点を走り抜けようとする運動体としてとらえられていますが、作品全編にわたって、凝縮された時間の中の運動体であり続けようとするサクマが、信号が変わる瞬間の交差点の時間の淀みのような人間関係のブラックボックスの真ん中で前傾姿勢のままクラッシュを繰り返す作品です。 きわどい隘路を一条の光に向けて走り抜けようとする青年に、うまく言えませんが希望のようなものを感じました。ただ、うまくいかないんですよね、こういう生き方って。 自転車便の職場、女性と二人で暮らす家庭、そしてたどり着いた刑務所、それぞれの場所で、決して前傾姿勢を崩そうとしないサクマを描き続ける砂川文次という作家に、年甲斐もなくなのですが、共感の拍手!を贈りたいと思った作品でした。追記2022・06・02 ただの噂なのかどうかよく知りませんが、ロシアのウクライナ侵攻がはじまって義勇軍に志願して出国した作家がいるということなのですが、この人のことなのでしょうか?何となく、そういう行動をしそうな気がする人なのですが。まあ、どなたであろうとも、無事であることを祈るしかありませんね。

2022.06.04

コメント(0)

-

徘徊 2022年5月30日「生田神社です!」三宮あたり

「生田神社です!久しぶりです!」 徘徊 2022年5月30日 三宮あたり 生田神社の大鳥居です。実は、古いお友達と待ち合わせをしました。場所は「東急ハンズ前」でした。東急ハンズは昨年だったか、店じまいしてしまいましたが、場所がなくなったわけではありません。で、その場所に、約束の時刻より30分ばかり早くついてしまいました。 まあ、そこで、ちょっと時間をつぶそうとやってきたのが生田神社です。 東急ハンズ前からは歩いて1分です。鳥居の奥には大門があります。門の奥に見えるのが本殿です。神戸の初詣の人出が、多分、一番多い神社だと思いますが、ぼくはあまり来たことがありません。 写真の右側、神社の東は東門筋という、いわゆるバー、スナック、居酒屋さんで栄える、まあ神戸で一番派手な繁華街です。 西側は大通りに面してはホテルやキャバレー、大・小の中華料理屋さん、老舗のステーキ屋さんが軒というか、ビルを並べていて、路地ごとにはバーやスナック、小料理屋さんが元町から県庁のあたりまで続く、ちょっと渋めの繁華街です。学生時代、すぐそこのピアノ・バーでバーテンのアルバイトしてたことがあって、懐かしい街です。 で、神社の中に戻りますね。大門をくぐると社前の広場があって、狛犬ですね。 「阿」さんです。なんか、よく分かりませんが、生々しい感じがしますね。色のことではなくて、前足から胸のあたりのイメージですが、まあ、ぼくがそう思うというにすぎません(笑) 「吽」さんです。なんか下半身と胴回りが、やっぱり生々しい気がします。狛犬にも、いろんなデザインがありますね。 こちらが本殿です。春日づくりというのでしょうか、いかにも結婚式とかに似合いそうな、派手めの社殿ですが、お祀りされているのが、なんという神さんなのか、実は知りません(笑)。 社殿の裏に回ると「生田の森」という林があります。鬱蒼として深い森のようですが、すぐ裏に大きな道路が走っていて、まあ、そんなに深い森ではありません。 森の横にお稲荷さんがあります。こういう、いい加減な感想を書いていますが、この写真を撮っているときにも、深々と頭を下げてお参りしている人もいらっしゃいます。こうして、ウロウロしていて、そういう方の邪魔にはならないようにというのが、まあ、徘徊老人の気づかいといえば気遣いですね。 包丁塚だそうです。包丁塚とか、よその神社ではあまり見かけませんが、現代的なデザインなところが、生田神社らしくていいなと思いました。 ご神木です。もちろん楠木ですね。神社の緑全体が楠木を主にしているのが神戸の神社の特徴だと思います。子供のころ知っていた但馬の田舎の神社だと、ケヤキやヒノキ、杉が主流で、不思議なことに神木として一本だけあるクスノキにしめ縄が掛けてあったことを覚えています。神木というと、クスノキになるのには、何か理由があるのでしょうかね。 えべっさんです。社の中は除きませんでしたが、前に座っている狛犬(?)さんが不思議な狛犬でした。 ねっ、表情といい、姿かたちといい、今までに見たことのある狛犬さんとは、かなり違うと思いませんか。こちらが「阿」さんなのですが、もう、遠吠えの????。その動物が思い浮かばないところが、まあ、独特だと思いました。 こちらが「吽」さんです。口が半開きなのですが、こういう「阿吽」は初めて見ました。何か由緒がありそうですが、今日のところは約束の時間も迫ってきました。またの機会に覗いてみることにします。 それじゃあ、またね。ボタン押してね!

2022.06.03

コメント(0)

-

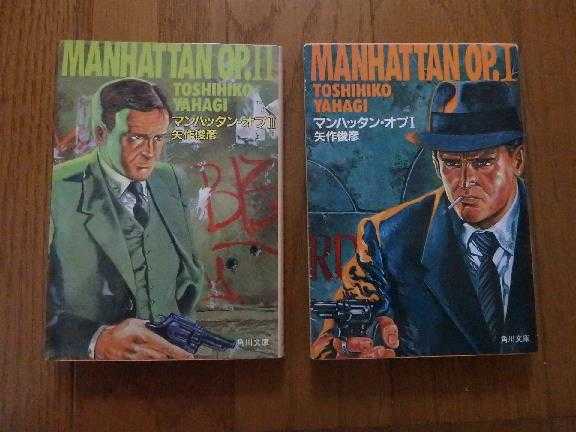

週刊 読書案内 矢作俊彦『マンハッタン・オプⅠ・Ⅱ』角川文庫

100days100bookcovers no73(73日目) 矢作俊彦『マンハッタン・オプⅠ・Ⅱ』角川文庫 遅くなりました。 仕事の忙しい時期と重なったこともありましたが、今回は何を採り上げるかなかなか決まらなかったということもあって時間がかかりました。申し訳ないです。 前回のSODEOKAさんのチャンドラーの『長いお別れ』の次に採り上げるものとして最初に思い浮かんだのは、矢作俊彦の『ロング・グッドバイ』だった。 カタカナにすると同じタイトルかと思うが、英題が付いていて、それが『The Wrong Goodbye』。記してみると、それらしいタイトルになる。 矢作俊彦は、17歳でダディグース名義で漫画家デビューし、その後1972年に作家デビュー。 たぶん、代表作というか「ファン」が多そうなのが神奈川県警の刑事・二村永爾が主人公として登場するシリーズで、本になっているものではこれまで『リンゴォ・キッドの休日』(1978年。帯には「ハードボイルドの旗手」とあり、2編収められた中の表題作には「警官にさようならを言う方法は未だに発見されていない」という『長いお別れ』の最後の一文が引用されている[細かいことではあるが、手許にある清水俊二訳のハヤカワ・ミステリ文庫版では「警官にさよならをいう方法はいまだに発見されていない」と少し表記に違いがある])から以降、都合4冊出ているが、その3作めが『ロング・グッドバイ』である。「私が初めてビリー・ルウに会ったのは夏至の三、四日前、夜より朝に近い時刻だった。 彼は革の襟がついた飛行機乗りのジャンパーを着て、路地の突きあたりに積み上げられた段ボール箱のてっぺんに埋もれていた、 酔ってはいたが浮浪者ではなかった。目をつむり、調子っぱずれの英語の歌をゴキブリに聞かせていた。」 小説はこんなふうに始まる。むろんチャンドラーの『長いお別れ』の「本歌取り」である。ちなみにラストも同じような「オマージュ」が採用されている。 しかしこの小説、591ページもある。未読の『フィルムノワール/黒色影片』は除くとして、個人的に一番印象深い『真夜中へもう一歩』も363ページ。二村永爾が初めて登場する『リンゴォ・キッドの休日』では中編が2編収められているが、それでも163ページと133ページ。これなら何とかなったかもしれないが、それでも長いと思ってしまった。 それではと、機会があればと考えていた別の作家の作品を、と読み始めてみたのだが、記憶の中のものと中身が少々違っていて、さてどうしようかということになり、結局、『マンハッタン・オプⅠ』『マンハッタン・オプⅡ』 矢作俊彦 角川文庫を採り上げることにした。 そもそもは、80年から83年にかけてFM東京で放送されたラジオドラマ『マンハッタン・オプ』の放送台本(矢作俊彦・作)で(ナレーションは日下武史)、それに著者が加筆訂正したもの。私も大昔、FM大阪で放送を何回か聴いた記憶がある。 最初は、昭和60年(1985年)1月から3月にかけて光文社文庫として出た『マンハッタン・オプ』1、2、3。その後、今度は角川文庫として同年5月と7月に2冊が追加される。確か、文庫オリジナルだったはず。紹介したのは後者。CBSソニーが版元になった版もあるようだが、未確認。 この後、2007年にソフトバンク文庫で全63編(数えてみたら光文社版と角川版に収められているもので都合63編だった)を4冊に再編集して再発売。今はそれも(紙版は)絶版のようではあるのだが。 光文社と角川の5冊は家の本棚に収まっていたので確認したが、前者では1編がほぼ20-40ページ、後者では10ページあまりからせいぜい20ページくらいと短くなっている。 今回、実際に読み直したのは、『マンハッタン・オプⅠ』所収の初めから6編。 各編のタイトルにはそれぞれジャズのスタンダードが借用されている。例えば「LOVE LETTERS」「I CAN'T GET STARTED」「MISTY」等々。カヴァーとイラストは、かの谷口ジロー。 ちなみにご承知だとは思うが、念のため、「マンハッタン・オプ」の「オプ」について。 ダシール・ハメットの「コンチネンタル・オプ」でも使われている「op」は「oprerative」の省略形で、要は「探偵」の意味。探偵と訳される単語は他に「(private) detective」「private eye」等もあるようだが、ここでなぜ「op」を採用したのかははっきりしないが、たぶんハメットを意識したのだろう。 ちなみに矢作は、たしか雑誌にのインタビューで、チャンドラーは評価するが、「ハードボイルド」などという下品なものは嫌いだ(ないし「書いたことがない」)というようなことを語っていたのを覚えている。いかにも言いそうなことだ。 矢作俊彦は、ともかくは、文体の作家である。 たとえば最初に置かれた「LOVE LETTERS」の冒頭を引いてみる。少々長くなるがご了承を。「ずいぶんお安いのね」パーク・アヴェニューから来た女は、すみれ色の目の端でこっそり笑った。「一日、二百ドル?それで全部?」もちろん、ベベ・クロコのハンドバッグから出された小切手帳に、二百ドルが高いわけはない。彼女は、それを、つまらない講義のノートをとる女学生みたいに開き、私の事務机に乗せ、銀色のボールペンの尻で折り目をしごいた。「他に必要経費」と、私はつとめて平静に言った。「アルコールとバァテンダーへのチップが、それに含まれることもある」「それだけ?」「拳銃のいらない仕事ならね」彼女の眸(ひとみ)が、やっと真直ぐ私をとらえた。「要る仕事なら五十ドルほど割増しをもらいます」「判らないわ。でも、今夜一晩、三百ドルで話を決めていただけそうね」彼女はペンを持ち直し、小切手帳にかがみこんだ。うなじと後れ毛が見えた。ジョイが匂った。私は立ち上がり、窓へ歩いた。その日、ニューヨークはすばらしい天気だった。恋を知ったばかりの少年のように、どこもかしこもぴかぴかに煌(ひか)っていた。空は青く、風はやさしかった。気持ちだけは、まったくの四月だった。ユニオン・スクウェアでは、早合点した小鳥たちが春を歌っていたが、誰一人それをとやかく言う者はなかった。三月はまだ少し残っている。しかし、冬はもう戻って来ない。今日、この町を往く者は誰も――人間も犬も、リスもドブネズミも、ジャンキーも切り裂き魔も、ニューヨークの冬をまた一つ、生きたまま乗り越えた自分にすっかり感動しているのだ。そこへぶ厚い小切手帳、夏服を着たプラチナ・ブロンド、誰が小鳥を嘲(わら)えるだろう。しかし、だからと言って、どんな仕事でも好きになれるというほどの陽気ではない。 引用はここまで。*小説内の時代設定がはっきりしないが、出版された昭和60年=1985年、あるいはFM東京で放送された80年から83年の、ドル/円のレートは、1ドル=200円から250円。だとすると、300ドルは6万円から7万5千円。と考えると、この「料金」はそんなものかもしれないと思う。 擬人法や比喩で彩られた文体は、こういう短編というか掌編で、よりその効果を発揮する。これを「過剰」だとか「嫌味」だと考えるかどうかは読者次第だろう。 各編が短い分、ストーリーは省略も少なくないし、細やかとはいえないが、それは放送音源の台本が元になっているという物語の出自を考慮すれば、せんないことだ。会話が多く、ストーリーよりシーンで読ませる趣は、チャンドラーがそうであったように映画の脚本みたいなところがある。 でも考えてみれば、この作家の場合、長編でも、これほどではないにしろ同じようなことが言える。ただ文体は(初期は概ね同じようだった記憶があるが)、作品によって自ずと変わる。日本が戦後2分割されるという『あ・じゃ・ぱん!』や、堀口大學のメキシコでの青春期を追った『悲劇週間』、あのTVドラマの最後から30余年後を描いた『傷だらけの天使』ではまったく異なる文体だった(はず)。 この作家は雑誌で連載を始めても未完成で終わったり、本にならないことも少なくないらしい。Wikiを見るとそんな作品が7作ある。実際はもっとありそうな気がする。 そういえば、かつて光文社文庫オリジナルで『コルテスの収穫』という小説が上、中、下巻で出る予定のところ、なぜか下巻が出なかったということもあった。 真相は、2002年の「作家に聞こう」と題されたインタビューで語られていて、何というか好き放題喋っているみたいなので本当かどうかはわからないが、おもしろいと言えばおもしろい。https://web.archive.org/.../book.../authors/index.php... たしか大学時代に友人の故・中井くんに教えてもらった作家で、読み始めて以降、一応の「ファン」だと思っていたのだが、司城志朗との共作を含め、未読にものも増えてきた。 せめて二村永爾ものは読もうと思って上で触れた『フィルム・ノワール/黒色影片』が文庫化されるのを待っているのだが、未だ果たされない。 たぶん読者をいくらか選ぶ作家なんだろうが、その魅力に一旦気づけばなかなか離れがたい作家でもある。では、次回、DEGUTIさん、お願いします。もし体調がすぐれない場合は、ご遠慮無くそうおっしゃってください。T・KOBAYASI・2021・08・14追記2024・04・20 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.06.02

コメント(0)

-

ジャン=リュック・ゴダール「勝手にしやがれ」シネ・リーブル神戸no152

ジャン=リュック・ゴダール「勝手にしやがれ」シネ・リーブル神戸 今年に入ってレトロ・スペクティブという企画が頻繁に行われている映画館ですが、ルイス・ブニュエルといい、今回のゴダールといい、20代に見てほぼ40年ぶりに見直すという体験を繰り返しています。 今回はジャン=リュック・ゴダール「勝手にしやがれ」でした。テレビでも繰り返し放映されてきた作品で、今さらあれこれ言ってもしようがないとは思うのですが、劇場でやるとなると「見に行こうかな」という誘惑に勝てないたぐいの作品の一つです。 ジャン=ポール・ベルモンド扮するフランスのチンピラ青年の、まあ、元の題にもある通り「息せききった」破滅の物語なのですが、ストーリーについてあれこれ言っても仕方がないし、チンピラ青年の人柄や行動、お相手のアメリカ娘との男女関係についてどうこういうのも気が引けます。ベルモンドの自在な演技も、ジーン・セバーグの重くて軽い、あるいは、遠くて近い存在感も誰かの口真似だしなあという感じです。映画についても、俳優についても、そして、まあ、監督についても語り尽されている作品です。 まあ、黙ってみるに如くはないと座ったのですが、脈絡や目的なんて何もない、ただ、ただ、「息せききった(A bout de souffle)」主人公の行動と発言の「リアル」が、あのころ20代だった青年の胸をえぐった記憶を呼び起こしながら、ボンヤリ座って見ていた老人を、今さらながら、じわじわ「リアル」に、揺さぶり始めたのです。「うーん、なんだ、これは!?」 で、とどのつまりには「サイテー」という主人公の最後の言葉で、40年後の今になっても、日ごろは忘れていた性根か何かに触れて「異議なし!」と叫びそうになってしまう上に、「サイテーってなによ!」というジーン・セバーグの言葉に、冷や水を浴びせられたのようにオロっとしてしまう自分に驚くという、恐るべき映画でした。 もしも、この映画を、今、初めて見て、同じようなリアルを感じるのかどうか、それはわかりません。ただ、最後のセバーグの言葉への反応は今だからでしょうね。 今の若い人が、この映画をどう見るのかというのも気にかかりますが、40年後に、オロッとするとは、40年前の青年には思いもよらなかったことでした(笑)。 いやはや、ジャン=ポール・ベルモンドにもジーン・セバーグにも、あらためて拍手!ですね。はい、もちろん、ジャン=リュック・ゴダールに拍手!はいうまでもありませんん。監督 ジャン=リュック・ゴダール製作 ジョルジュ・ド・ボールガール原案 フランソワ・トリュフォー脚本 ジャン=リュック・ゴダール撮影 ラウール・クタール音楽 マルシャル・ソラル監修 クロード・シャブロルキャストジャン=ポール・ベルモンド(ミシェル・ポワカールあるいはラズロ・コヴァックス)ジーン・セバーグ(パトリシア・フランキーニ)ダニエル・ブーランジェ(ヴィダル刑事)ジャン=ピエール・メルビル(作家パルヴュレスコ)アンリ=ジャック・ユエ(アントニオ・ベルッチ)ジャン=リュック・ゴダール(密告者)1960年・90分・フランス原題「A bout de souffle」日本初公開1960年3月26日2022・05・31・シネ・リーブル神戸no152

2022.06.01

コメント(0)

全29件 (29件中 1-29件目)

1