2022年11月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

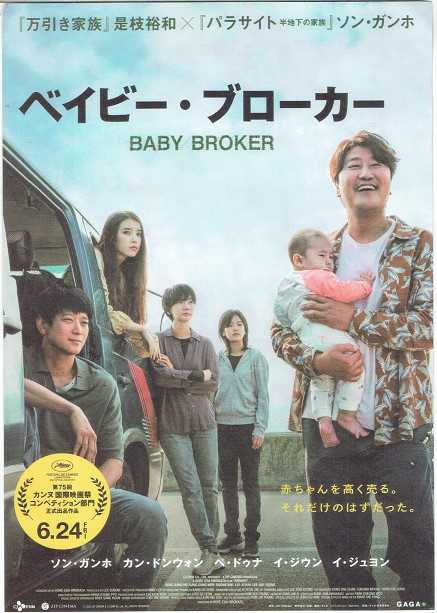

是枝裕和「ベイビー・ブローカー」パルシネマno49

是枝裕和「ベイビー・ブローカー」パルシネマ 先週から、新開地のパルシネマが「ベイビー・ブローカー」と「三姉妹」という、韓国映画の2本立てのプログラムです。2本とも封切の時から気になっていた映画でしたが、見ないまま終わってしまったのが、半年もしないうちにパルに出てきたというのに、またもや、今日が最終日です。大慌てでやってきました。 まず1本目は、是枝裕和監督の「ベイビー・ブローカー」です。題名から想像すれば「人身売買」ものなわけで、例えば、わが家の同居人が、「見に行かん?」と誘っても、「赤ちゃんを売り買いするような、そんな題の映画は見ません!」と、けんもほろろだったように、ちょっと先入観を持ってしまいがちですが、どうなのでしょう。 マア、そういう心配も感じながらでしたが、実際に見終えてみると、ただの是枝映画というか、彼らしいヒューマン・ドラマでした。「海街ダイアリィー」の広瀬すずちゃんを見て以来、ぼくはこの監督が贔屓です。「家族」とか「社会」とかいうコンセプトが前面に出てきて論じられることが多いのですが、ぼくが気に入っているのは、今、ここにある「命」というか、人が「生きていること」というかを、いかに肯定できるのか、あるいは、人間にとって、その始まりである「この世に生を受ける」ということが、受動的だということが言われますが、その受動性をどうすれば能動性に転換することができるのかということを、この監督がかなり愚直に追っていると感じるところなのですが、この映画も、真っすぐその路線を突っ走っているという印象を受けました。 映画は、夜道を歩いてきた女が赤ん坊を捨てるというシーンから始まります。次いで、その赤ん坊を「売る」二人組が登場します。その二人組を見張っていて、一部始終を見ている二人組の女刑事がいることがわかります。赤ん坊を捨てた女が、買い手を探している二人組に加わります。なぜか、孤児院を逃げ出してきた少年が、その三人に加わって、赤ん坊を入れた五人組と、それを追う二人組という、七人の人間が、「赤ん坊」の、「より良い買い手」、つまりは、赤ん坊の生を肯定できる人間を探して旅する、ドタバタ、ロード・ムービーというわけでした。 はっきり言って、映画を作るためのご都合主義が見え見えの筋書きなのですが、その、まあ、ベタな展開の中で、最もベタなシーンが、この映画の肝だったと思います。 それは、映画の終盤、五人組が泊まっているホテルの部屋での出来事です。赤ん坊を捨てた女に孤児院から逃げ出してきた少年が、「生まれてきてくれてありがとう」といってほしいとねだります。で、女が、灯りを消した部屋の中で、そこにいる一人一人の名を呼び、その言葉を投げかけ、最後に少年が女にその言葉を返します。 このシーンを、あたかも、新しい形の「家族」の始まりのように受け取る見方もあると思いますが、そうでしょうか。 そこにいる五人は、妻と娘に捨てられた洗濯屋のサンヒョン(ソン・ガンホ)、生まれたばかりで捨てられて親の顔を知らないドンス(カン・ドンウォン)と少年ヘジン(イム・スンス)、生まれてきた赤ん坊の父親(?)を殺し、赤ん坊を捨て、母であることも捨てたソヨン(イ・ジウン)、そして、捨てられた赤ん坊のウソン(パク・ジヨン)です。五人が、五人とも、是枝監督の前前作(?)「万引き家族」の人々と同じで、寄る辺ない岸辺に打ち上げられた孤独の塊のような人たちではないでしょうか。 思うに、是枝監督にとって「生を肯定する」とは、「個」であり、だから、当然、「弧」である、「家族」から捨てられ、「家族」を捨てた人々相互の間でこそ成立するということなのではないでしょうか。それは、人間として、互いの「生を肯定する」という理想を追っているのであって、家族の理想を描いているのではないのではないでしょうか。ぼくは、映画としての構成のかなりな部分を犠牲にしながら、この、ベタなシーンを撮った是枝監督に、こころから拍手!します。そこにこそ原点があると思うからです。 蛇足のようになりますが、ソン・ガンホの飄々とした名演技とか、イケメンのカン・ドンウォン、子役のイム・スンス、元気そうな赤ん坊のパク・ジヨンにも拍手!なのですが、記憶に残ったのはソヨン役のイ・ジウンさんですね。韓国の人気歌手だそうですが、きっといい女優さんになると思います。拍手!(笑)監督 是枝裕和脚本 是枝裕和撮影 ホン・ギョンピョ美術 イ・モグォン衣装 チェ・セヨン編集 是枝裕和音楽 チョン・ジェイルキャストソン・ガンホ(ハ・サンヒョン クリーニング屋・ブローカー)カン・ドンウォン(ユン・ドンス サンヒョンの相棒・ブローカー)イ・ジウン(ムン・ソヨン ウソンの母)イム・スンス(ヘジン 同行する少年)パク・ジヨン(ウソン 赤ん坊)ペ・ドゥナ(アン・スジン 刑事)イ・ジュヨン(イ刑事)イ・ジュヨン2022年製作・130分・G・韓国原題「Broker」2022・11・25-no130・パルシネマno49追記2023・03・02この映画で張り込み捜査をしていたスジン刑事役のペ・ドゥナさんの二十頃の姿を見かけました。「子猫をお願い」という20年前の映画の中でとてもいい感じの女子高生でした。「ああ、この娘、結局、K察官になったんだ!」 と、まあ、訳のわからない感慨にふけりましたが、時がたつのは早いですね(笑)

2022.11.30

コメント(0)

-

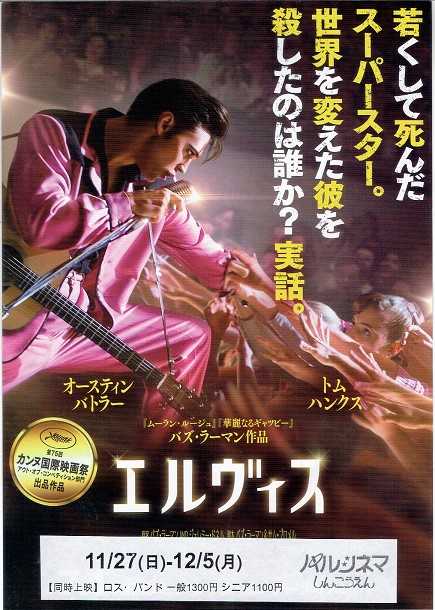

バズ・ラーマン「エルビス」パルシネマno46

バズ・ラーマン「エルビス」パルシネマ 予告編で、トム・ハンクスが出ていることに気づいて、見に来ました。エルビス・プレスリーは十代の終わりから、二十代にかけて、アメリカン・ポップスの代名詞だった人ですが、レコードを買ったりした記憶は全くなくて、とりわけ気に入った人ではありませんでしたから、この映画がどのくらい引き付けてくれるのか、興味津々でやってきました。 マア、どっちかというと、古典的な伝記映画でした。見ている当人が、エルビス・プレスリー役のオースティン・バトラーという人が、どのくらい似ているのかもよくわかっていないいい加減な奴なので、何とも言えませんが、最初のステージのシーンはよかったですが、あとは、「まあ、こんなものなのでしょうかね?」でした。知っている今日がたくさん聞こえてきてうれしかったのですが、どうしても、さわり集っぽくなってしまうのが残念でした。 ただ、ラストシーンの、これが実写のフィルムなのか、オースティン・バトラーの演技なのか、ぼくには見分けがつきませんでしたが、ピアノの椅子に座って歌っているプレスリーは感動でした。Can’t Help Falling in Loveだったと思いますが、ぼくより、少し年上のファンの方なら、きっと、「やっぱり、愛さずにはいられない!」と涙されるでしょうね。 それにしても、疲れました。理由の一つは、トム・パーカーという人物の重苦しさで、演じているトム・ハンクスが凄いのでしょうが、希代の天才アーチストを骨までしゃぶり尽くす興行師という演出に、なんというか、くたくたになるという鑑賞でした(笑)。パルシネマは2本立てで、実はもう1本は評判の「ロスバンド」だったのですが、1本でギブアップしてしまいました(笑)。 トム・ハンクスとオースティン・バトラー、二人の映画だったと思いましたが、好き嫌いを越えて、お二人に拍手!でした。 文句ばっかり言っているようですが、1950年代から70年代のアメリカの、実相を背景にしている「エルビス解釈」は発見でした。ちゃちなアイドル映画ではないことは確かで、ラジオから聞こえてくるヒット・ソングの向こうの世界を、あらためて思い知らせてくれたことには感謝ですね。監督 バズ・ラーマン原案 バズ・ラーマン ジェレミー・ドネル脚本 バズ・ラーマン サム・ブロメル クレイグ・ピアース撮影 マンディ・ウォーカー編集 マット・ビラ ジョナサン・レドモンド音楽 エリオット・ウィーラーキャストオースティン・バトラー(エルビス・プレスリー)トム・ハンクス(トム・パーカー)オリビア・デヨング(プリシラ・プレスリー)2022年製作・159分・G・アメリカ原題「Elvis」2022・11・28-no132・パルシネマno46

2022.11.29

コメント(0)

-

週刊 読書案内 大江健三郎「飼育」(「自選短編」岩波文庫)

大江健三郎「飼育」(「自選短編」岩波文庫) 2014年に出版された「大江健三郎自選短編」(岩波文庫)という作品集を読み始めています。1957年、五月祭コンクール受賞作で東大新聞に掲載された、作家大江健三郎のデビュー作「奇妙な仕事」から、1991年の「火をめぐらす鳥」まで、24作が所収されているでかい文庫本で、840ページあります。値段が1380円(今は1518円らしい)ですから、まあ、チョーお得な文庫なのですが、読みでがありますから、焦っても仕方がありません。のんびり取りかかっています。 で、「飼育」です。 僕と弟は、谷底の仮設火葬場、灌木の茂みを切り開いて浅く土地を掘り起こしただけの簡潔な火葬場の、脂と灰の臭う柔らかい表面を木片でかきまわしていた。谷底はすでに、夕暮れと霧、林に湧く地下水のように冷たい霧におおいつくされていたが、僕たちの住む、谷間へかたむいた山腹の、石を敷きつめた道を囲む小さい村には、葡萄色の光がなだれていた。僕は屈めていた腰を伸ばし、力のない欠伸を口腔いっぱいにふくらませた。弟も立ちあがり小さい欠伸をしてから僕に微笑みかけた。 僕と弟の物語の始まりです。舞台は森の奥の谷間の村です。で、死体を焼いた「脂と灰の臭」いが立ち込めている谷底の火葬場で、この兄弟はなにをしていたのでしょう。 僕らは《採集》をあきらめ、茂った夏草の深みへ木片を投げすて、肩を組みあって村の細道を上がった。僕らは火葬場へ死者の骨の残り、胸にかざる記章に使える形の良い骨を探しに来たのだったが、村の子供たちがすっかりそれを採集しつくしていて、僕らには何ひとつ手に入らなかった。僕は小学生の仲間の誰かを殴りつけてそれを奪わねばならないだろう。僕は二日前、その火葬場で焼かれた村の女の死者が炎の明るみのなかで、小さい丘のように腫れた裸の腹をあおむけ、哀しみの表情で横たわっているのを、黒ぐろと立ならぶ大人たちの腰の間から覗き見たことを思い出した。僕は恐かった。弟の細い腕をしっかり掴みぼくは足を速めた。甲虫の一種が僕らの硬くなった指の腹にしめつけられてもらす粘つく分泌液のような、死者の臭いが鼻孔に回復してくるようなのだ。(P102~P103) 初めてお読みになる方が、どんな印象を持たれるのか興味深いのですが、これが、20代のぼくの前に登場した気鋭の作家大江健三郎でした。 「僕」と「弟」は「甲虫の一種が僕らの硬くなった指の腹にしめつけられてもらす粘つく分泌液のような、死者の臭い」の中で、「胸にかざる記章に使える形の良い骨を探し」ていたのです。 読み始めたぼくは、たった、これだけの書き出しの中に、おそらく錯覚なのでしょうが、ぼくにとっての始まりの大江のすべてがあるという、いかにも、確からしい記憶が押し寄せてきて、小説の世界とは直接関係がありそうもない、ぼく自身の中から湧き上がってくる、あの頃の、全く個人的なシーンに浸ってしまいそうになります。 このシーンで「少年」たちを覆っている、死者の「臭い」の体験があるわけではありませんし、1954年生まれのぼくに1945年に10歳だった作家の「戦争体験」があるわけでもありません。にもかかわらず、異様な既視感を、田舎育ちの少年だったぼくに感じさせたのは「甲虫の一種がもらす粘つく分泌液のような、臭い」という描写だったのかもしれません。 それが、この年になって「ああ、そうだった。」と納得する、ぼくにとっての大江健三郎だったような、気がします。 僕は子供たちに囲まれることを避けて、書記の死体を見すて、草原に立ちあがった。僕は唐突な死、死者の表情、ある時には哀しみのそれ、それらに急速になれてきていた。村の大人たちがそれらに慣れているように。黒人兵を焼くために集められた薪で、書記は火葬されるだろう。僕は昏れのこっている狭く白い空を涙のたまった目で見あげ、弟を捜すために草原をおりて行った。(P165) 死者の骨を「採集」に行った「僕」の、その夏の終わりのシーンです。空から落ちてきた「黒人兵」と県庁からの命令を、山間の村に届ける片足しかない伝令である「書記」という二人の登場人物の死が語られる物語でしたが、最後の最後に、「昏れのこっている狭く白い空を」見上げる僕が、なぜ「涙」を流すのかが、今回も、やはり、わかりませんでした。 ただ、少年が泣きながら、死者の臭い立ち込めているかの草原に立って、昏れのこった空を見上げたこの日から、ほぼ、75年の年月が経ったことを思い浮かべながら、2022年の11月の空を見上げるばかりです。もちろん、死者のにおいが立ち込めている実感はかけらもありませんが、異様な空しさのようなものが降り注いでくるように感じるのが、75年のうちの68年を過ごした実感なのですが、それって、個人的な実感なのでしょうか。 ノーベル賞まで受賞した、この国の戦後文学の旗手、大江健三郎の芥川賞受賞作です。お読みになってみませんか? 所収の作品は以下のラインナップです。かなり作家によって改稿がなされたとか言われているようですが、これだけ入って1380円です。読み応えのある文庫本ですよ。「奇妙な仕事」「死者の奢り」「他人の足」「飼育」「 人間の羊」「不意の啞」「セヴンティーン」「空の怪物アグイー」「頭のいい「雨の木」」「「雨の木」を聴く女たち」「さかさまに立つ「雨の木」」「無垢の歌、経験の歌」「怒りの大気に冷たい嬰児が立ちあがって」「落ちる、落ちる、叫びながら…」「新しい人よ眼ざめよ」「静かな生活」「案内人」「河馬に嚙まれる」「「河馬の勇士」と愛らしいラベオ」 「「涙を流す人」の楡」「ベラックワの十年」 「マルゴ公妃のかくしつきスカート」「火をめぐらす鳥」

2022.11.28

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年11月27日(日)「今日のイチョウは???(その1)」団地あたり

「今日のイチョウは???(その1)」徘徊日記 2022年11月27日(日)団地あたり 2022年11月27日の日曜日です。快晴です。サンデー毎日のシマクマ君ですが、本当の日曜日に出かけることはあまりありません。今日は例外です。そのうえ、今日はバスで出かけます。普段は愛車スーパー・カブ号なのですが、今日は飲酒運転の可能性があるのでバスです!そこも例外です。 ま、要するに学生時代からの、会えば「ちょいとアルコール」という友達に会うというにすぎません。 で、団地の前のバス停にやってくると、団地の玄関にあるイチョウの黄葉が青空に映えて見事でした。このところ「今日のイチョウは???」という気分で、街をウロウロしていますが、この1本はお気に入りです。同じ木ですが、角度を変えると違って見えるのもうれしいですね。 世間のみなさんは、こっちの紅葉がお気に入りかもしれません。イチョウの奥の茂みにあるカエデもいい色になっています。 バス停近くで、ウロウロ写真を撮りながらバスを待っていたつもりだったのですが、時刻表を見ると、乗るつもりだった垂水行のバスは、な、なんと、出た後でした。自宅で調べたサンヨー・バスのホームページって、どうなっているんでしょうね。まあ、いいですけど。ボタン押してね!

2022.11.27

コメント(0)

-

イ・スンウォン「三姉妹」パルシネマno45

イ・スンウォン「三姉妹」パルシネマ 「ベイビー・ブローカー」と2本立ての1本でした。おそらく30代後半から40代の3人の姉妹の現在が描かれています。どなたも、うまくいっていない「今」と格闘していらっしゃる様子で、それぞれのうまくいっていない現在が、ちょっと凄まじいのが、この映画の特徴だと思いました。 マア、過剰なのですね。がんを患っていることを隠しながら、非常識の塊のような娘と二人暮らしで、流行っているとはとても思えない花屋を営む長女。教会の合唱団の指揮者で、過剰な入信ぶりを振りまきながら、夫の浮気相手に陰気な暴力を振るう二女。劇作家、まあ、クリエーターとかいうほうがいいのかもしれないお仕事の人らしいですが、才能のなさを食べることと、だれかれなしに振る舞う乱暴で紛らわしているらしい三女。 喜劇になってしまう、いや、もう、なっていたのかもしれませんが、その一歩手前ぐらいの「イライラ感」というか、「チグハグ感」というかが、過剰に描かれていることに唖然とする展開で、正直、訳がわかりません。 見ていて「なにこの映画?」だったのが、実は、三姉妹の幼児体験、家族体験にその理由が・・・・という結末まで来て、もう一度唖然としました。 もう、シュールとでいうしかない帳尻合わせでポカンとしてしまいました(笑)。映画の展開の論旨というか、見ているこっちの「なぜ?」に答える文脈は案外古典的というか、ありきたりなところが、まあ、アホらしいのですが、妙な力感というか、パワフルというかの印象は残りましたね。 韓国映画は元気がいいですね(笑)。チラシのイメージを蹴散らしまくる怪作!でした。で、まあ、三姉妹のハチャメチャさと、最後にちょっとだけ出てきて血まみれになったお父さんに「ご苦労さんでした!」の拍手!でした(笑)。マア、見終えたこっちも、結構、「ご苦労さん!」でしたね(笑)。 二本見終えて、外に出ると、まだ明るかったことに、理由は判りませんが、心底、ホッとしました。久しぶりに東山市場を徘徊して、まだ並んでいた柿の安売りを買い込んで、歩き出すと重くて閉口だったのですが、JRの兵庫駅まで歩きました。何はともあれ、お天気のいい、秋の夕暮れというのはいいものですね(笑)。監督 イ・スンウォン脚本 イ・スンウォン音楽 パク・キホンムン・ソリ(ミヨン 二女)キム・ソニョン(ヒスク 長女)チャン・ユンジュ(ミオク 三女)チョン・ハンチョル(ミヨンの夫)ヒョン・ボンシク(ミオクの夫)2020年製作・115分・G・韓国原題「Three Sisters」2022・11・25-no131・パルシネマno45

2022.11.26

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年11月21日(月)「映画も見たし、ちょっと歩こうかな?!」花隈あたり

「映画も見たし、ちょっと歩こうかな?!」 徘徊日記 2022年11月21日(月)花隈あたり 神戸の元町4丁目に元町映画館という映画館があります。アート・ハウスとかミニ・シアターとかいう呼び名がありますが、シマクマ君の世代のいい方なら「名画座」です。今日、11月21日は、そこで、朝の10時から映画鑑賞でした。見たのは「ギルバート・グレイプ」という90年代のアメリカ映画で、「名画座」の名の通り名画でしたが、終わったのが、お昼の12時過ぎで「さてどうしようかな?」でした。 お昼ごはんにはおにぎり持参が最近の定番ですが「どこのベンチに座って食べようか?」というわけで、歩き始めました。 とりあえず、北長狭通を西に歩こうというわけで、マア、いつも前を通るのですが、今日は写真を撮りました。浄土真宗のお寺というか、納骨堂です。多分、西本願寺のお寺だと思いますが、なかなかな異容、いや、偉容です。東京の築地にも、似たようなイメージの建物がありましたが、インド様式というそうです。 その、すぐ西に、いつものことながら行列の洋食屋さんがあります。辛夷の木の黄葉の向こうに写っていますが、雨でも晴れでも並んで待っていらっしゃる人気のお店で、もちろんシマクマ君は行ったことはありません。 シマクマ君がよく行くのは、そのお隣にあるパンジローという100パンのお店です。最近、諸物価高騰の影響で150円パンになりましたが、素朴なパンです。 お店の前には再度山の参道の石碑があります。 この黄葉は湊川神社の裏のケヤキかなんかです。神戸市の中央体育館の裏でもあります。いつもはここから南に下って、JRの神戸駅から電車に乗りますが、どんどん西に歩きます。 新開地を過ぎたあたりの公園に山茶花が咲き始めていました。今年最初に出会った山茶花です。 ちょっと、アップしてみました。よろしいですね(笑)。 花芽というか、まだ硬いつぼみがいっぱい出番を待っているようです。もう冬なのですね。でも、まだ、おにぎりは食べていません。もう少し西に歩きます。ボタン押してね!

2022.11.25

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年11月6日(日)「船寺神社秋祭り」西灘・大石あたり

「船寺神社秋祭り」 徘徊日記 2022年11月6日(日)西灘・大石あたり 11月の5日(土)、6日(日)の二日間は灘区の船寺神社というところの秋祭りでした。ヤサイクン家のゆかいな仲間の三人のチビラ姫たちが、獅子舞団の行列に参加する行事です。 11月の6日の日曜日は、朝、阪神大石の駅の南にある船寺神社を出発し、都賀川沿いを北上し、子供神楽から大人のお神楽まで、行列して西灘の水道筋を練り歩くのが毎年の恒例行事のようです。4年前の2018年の11月4日に見に来たことがあって、その日の徘徊日記に報告しています。 今年はチッチキ夫人と二人連れでやってきました。午後6時ごろの宮入りに合わせて船寺神社に来てみると、本殿前に法被姿の子供たちが集合して踊っていて、久しぶりの人盛りです。屋台のお店もたくさん出ていて大盛況です。 子供たちは、今日に備えてしっかり練習したらしくて、ねじり鉢巻きの法被姿、足元は地下足袋です。そんな、おちびさんたちが、ポンポンを振りかざして、中には小さな子供もいるようなのですが、笛と太鼓に合わせて、なかなか、息があった踊りで、素晴らしい舞姿でした。拍手!拍手!です。 もちろんこの中に、チビラ姫たちが3人ともいるわけで、見物のジジ、ババコンビは大喜びでした。 獅子たちの、舞が始まりました。獅子を誘うポンポンを持って踊っているは、なんと、チビラ姫の最年長、コユキ姫ではありませんか。すごいですねえ、いつの間にか大きくなりましたねえ(笑) 舞を踊る、演者たちの年齢が少し上がりました。二十代の若者組のようです。動きも激しくなって、なかなか、壮観です。 いよいよ、大人というか、正式の舞のようです。演者の年齢がまた少し上がったようです。宮入のクライマックスの演技らしいですね。 獅子たちが地べたを這いまわって、何か探している風情ですが、この姿勢で三匹の獅子たちがにらみ合っているようです。で、ここからダイナミックに展開しました。 獅子の頭の使い手が一気に後ろの演者の肩に乗って伸びあがり、獅子頭を高く振りかざす見せ場です。いや、これはスゴイですね。 「おーっ!」 境内に歓声が上がって、拍手!です。奉納舞のクライマックスですね。 ここから、最後の宮入、獅子たちが本殿に帰っていきます。秋祭りも終わりのようです。見物のジジババコンビは、思わぬ見ものに納得です。 神戸の町中に、こんな年中行事が残っているのがうれしいですね。来年も、寄せていただこうと思いながら二人で帰路につきました。ボタン押してね!

2022.11.24

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年11月4日「てんちょうせつ?いえいえカマキリの日のプレゼント」

ベランダだより 2022年11月4日「てんちょうせつ? いえいえ、カマキリ日のプレゼント」 11月3日はわが家のてんちょう節、いやいや、ウマオイの日ですとお伝えしましたが、翌日、11月4日にベランダにあらわれたのはのはカマキリさんでした。で、11月3日、シマクマ君が柄にもなくケーキを買ってきたりしたことはベランダだよりでもお伝えしましたが、翌日には、あちららこちらからうれしいプレゼントが届きました。 ご当人のカマキリ夫人ならぬ、チッチキ夫人も大喜びでした。 まずは、信州から届いた銀杏と名代のお饅頭です。銀杏はユナちゃん姫が近所の神社の庭で拾ってくれたもので、お手紙も一緒です。チッチキ夫人はお饅頭ひとりじめ路線,驀進です。 こちらは、神戸に住んでいるヤサイクンの贈ってくれたバームクーヘンと紅茶の詰め合わせです。無関心の塊のようなヤサイクンが、本当は紅茶が好きだというチッチキ夫人の好みを、なぜか、ご存じなところが不思議です。 で、こちらが、松山のサカナクンの女将さん、カヨちゃん女将が贈ってくれたみかんジュースです。左側のジュースが柑橘系だということはすぐにわかりますが、右側の、一見、「ぶどうジュースか?」もオレンジというか、ミカンというかのジュースでした。 味については言うまでもありませんね(笑)。もっとも、黄色いほうは、まだ封も切られず、冷蔵庫の主になっていられます(笑)。 ゆかいな仲間のみなさんが、それぞれの土地でお元気そうで何よりでした(笑)。ボタン押してね!

2022.11.23

コメント(0)

-

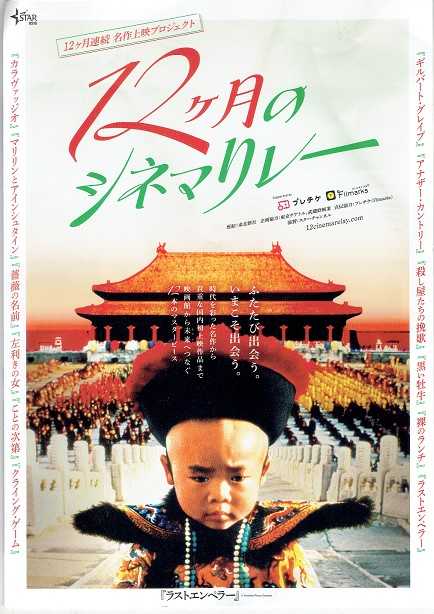

ラッセ・ハルストレム「ギルバート・グレイプ」元町映画館no149

ラッセ・ハルストレム「ギルバート・グレイプ」元町映画館 「12ヶ月のシネマリレー」という特集が元町映画館で始まっています。第1回がラッセ・ハルストレム監督の「ギルバート・グレイプ」という作品でした。1993年ですから、30年前の名画だそうです。もちろんシマクマ君は、何にも知らずに、ただ、ただ、30年間の映画体験の空白を埋めたい一心でやってきました。 アメリカの西部、中西部(?)、アイオワ州のエンドーラという田舎町で暮らしているグレイプさんという一家、シングルマザーで、長女が、家族の家事一般を請け負っているらしいエイミー(ローラ・ハリントン)。長男が食料品店に勤めるギルバート(ジョニー・デップ)。次男が18歳の誕生日を迎える直前のアーニー(レオナルド・ディカプリオ)で、末娘の二女が高校生のエレン(メアリー・ケイト・シェルハート)という5人家族のお話でした。(原作では、もう一人、年長の、ホントは長男もいるようですが、映画では気づきませんでした。) この家族には父親がいませんが、数年前に「何にも云わない人が、何にも云わないまま、ある日、家の床下、倉庫になっている地下室で首をくくっていた」ということが語られます。 突然の夫の死にショックを受けた母、ボニー・グレイプ(ダーレン・ケイツ)は、夫の亡くなったその日から食べ続けて、ギルバートの言葉を借りれば、今や、巨大な「シロナガスクジラ」のようになっています。長女のエイミーが家事一切を取り仕切っているのはそういうわけです。 一見、「普通」の、この家族が、「普通」ではないと印象付ける要素はもう一つあります。次男のアーニーが、放っておくとやたら高いところに登りたがる上に、社会生活はもちろんのこと、日常生活、たとえば、風呂に入るとか、食事をするとかを家族の介護なしにはできない上に、言語生活もままならない、「普通」ではない少年だということです。 映画は、家族を支えて働き、弟アーニーの面倒を見て暮らしている青年、ギルバート・グレイプの前に、トレーラー暮らしのベッキー(ジュリエット・ルイス)という、少女と呼ぶほうがピッタリの女性が現れることで動き始めました。 ギルバートとベッキーが知りあい、二人で言葉を交わし合うようになった映画の中頃です。 「何も言わない人だった。」と自殺した父のことを語るいうギルバートに、「そういう人知ってる」と答えるベッキーの言葉と、「なにがしたいの?」と問いかけるベッキーに「いい人になりたい」と答えたギルバートの言葉に、それぞれ、言葉が出てきた、その瞬間、ドキッとしました。「ああ、これは、そういう映画なんだ!」 原題が「What's Eating Gilbert Grape」で、訳せば「なにを食べているの、ギルバート・グレイプ?」でしょうか。 日常生活の中の、何気ない言葉だと思うのですが、登場する人物たちが、それぞれ「普通」ではない、何かを抱えて暮らしているさまを描きながら、何の疑いもなく「普通」に埋没し、過食とか障害という言葉を、本当は好奇の目で見ながら、平気で平等を口にしている、ぼくたち自身の「普通」の生活を、この題もまた、鋭角に切り裂いたことばだと感じました。 それにしても「いい人になりたい!」というギルバートのなにげない言葉の深さは並大抵ではないと思いました。この一言でこの作品は記憶に残るでしょうね(笑)。 アーニーを演じているのが、若き日のレオナルド・ディカプリオだということは、さすがのボクでも、驚きながらも、気づきましたが、ギルバートが、あのジョニー・デップだったことに、エンド・ロールで気づいてびっくり仰天でした。見終えて、受付のおねーさんにそのことをいうと「ええー、それも知らずに見ていたんですか?」と驚かれましたが、そうなんですね。何にも知らずに見ていたのです。でも、そのせいで、単純な発見の驚きもあるわけで、映画館徘徊は、やっぱりいいですね。 ちょっというのは恥ずかしいのですが、デカプリオの演じるアーニーの最初の所作から涙が止まらなくなって、ラスト・シーンで、ギルバートと再会して飛びつくベッキーの姿まで、泣きっぱなしでした。いやはや、年を取ったものですね。 それにしても、グレイプ家の家族のみなさん、ベッキーとおばーちゃん、ギルバートに齧りつく、なんだか哀しいカマキリ夫人のベティ(メアリー・スティーンバージェン)さん、皆さんに拍手!でした。 見たことのないいい映画というのが、まだまだ、山のようにあることを実感しました。やっぱり、出かけないと話になりませんね(笑)。 「12ヶ月のシネマリレー」というこのシリーズ、1年がかりのようですが、頑張って完走できたらいいなと、久しぶりに前向きの気持ちになった11月の月曜日でした。 監督 ラッセ・ハルストレム原作 ピーター・ヘッジズ脚本 ピーター・ヘッジズ撮影 スベン・ニクビスト美術 バーント・カプラ編集 アンドリュー・モンドシェイン音楽 アラン・パーカー ビョルン・イシュファルトキャストジョニー・デップ(ギルバート・グレイプ)レオナルド・ディカプリオ(アーニー・グレイプ:弟)ダーレン・ケイツ(ボニー・グレイプ・母)ローラ・ハリントン(エイミー・グレイプ:姉)メアリー・ケイト・シェルハート(エレン・グレイプ:妹)ジュリエット・ルイス(ベッキー:祖母とトレーラー暮らしの少女)メアリー・スティーンバージェン(ベティ・カーヴァー)ケビン・タイ(ケン・カーヴァー:ベティの夫・保険屋)ジョン・C・ライリー(タッカー:友人)クリスピン・グローバー(ボビー・マクバーニー:友人・葬儀屋)1993年・117分・アメリカ原題「What's Eating Gilbert Grape」日本初公開1994年8月20日2022・11・21-no129・元町映画館no149

2022.11.22

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年11月18日(金)「あそこのイチョウ並木を!」朝霧・狩口台あたり

「あそこのイチョウ並木を!」徘徊日記2022年11月18日(金)朝霧・狩口台あたり 先日、「そうだイチョウ並木を見にいこう!」とやって来たにもかかわらず、時間が遅くて写真がうまく撮れなかった朝霧、狩口台のイチョウ並木です。今日は快晴で、そのうえ、やって来たのはお昼過ぎです。ただ、「ちょっとあるこうかな?」ではありません。明石の市民図書館に本を返しに行く地中です。愛車のスーパー・カブ号です。 スーパー・カブ号なら、自宅から10分ほどでやってきます。神陵台からJR朝霧駅に向かう大通りがこの道です。明石市と神戸市の境の道なのだと思います。今でもそう呼ぶのかはよく知りませんが、わが家で、大丸ピーコックと呼んでいるマーケットがあるあたりから南の街路樹がイチョウなのです。 ズラーと、一斉に黄色くなってきたイチョウ並木はなかなか壮観です。神戸の町には、ほかにもいちょぷ並木がありますが、ここの並木は樹形がいいというのか、1本、1本の木が、おおらかに枝を伸ばしているのが気に入っています。 まだ、緑の木もあります。これは、これで、好きです。 先日、歩いてやって来た16日にも写真を撮った場所ですが、日差しの陰で暗いのと、光がなくて暗いのは違いますね。マア、自画自賛ですが、右側の赤い紅葉、たぶん桜だと思いますが、とのコントラストもいいですねえ。 通りの向こう側、明石市、松が丘の並木です。 マア、今日は、これから明石まで行ってきます。明るい青空の下で、先日のリベンジが果たせてご機嫌でした。じゃあ、またね(笑)。ボタン押してね!

2022.11.21

コメント(2)

-

徘徊日記 2022年11月16日(水)「ちょっと歩こうかな!?」朝霧・狩口台あたり

「ちょっと歩こうかな!?」徘徊日記 2022年11月16日(水)朝霧・狩口台あたり 今日は11月16日水曜日です。木曜日は、週1回だけのお仕事の日です。最近、さっきしたことを忘れます。PC相手に、学生さんの作文を読んでいたりすると、どこまで読んだのかわからなくなります。ひょっとしてやばい状態が始まっているのではないかと不安になりますが、さっきしゃべったことは覚えているようなので、まだ、大丈夫だと、自分で自分を励ましています。 明日の準備とか始めると、2時間くらいで済んでいたことに半日を費やすことになります。今日も、グダグダ、学生さんの作文相手に半日すわっていて、午後3時を過ぎたころに思いつきました。 「そうだ、イチョウ並木を見に行こう!」 これではありません。このイチョウは自宅の団地の目の前のイチョウの木です。夕日に輝いて、なかなかうれしい黄色ですが、思いついたのは自宅から歩くと30分くらいかかる狩口台のイチョウ並木です。 JRだと、舞子駅の一つ西の朝霧の駅から北に延びている通りのイチョウ並木です。 ここです、ここです。写真だと簡単にたどり着きますが、今日は歩いてやって来ましたから、かなりへこたれています。いつもはスーパー・カブ号で通りかかる道で、写真の右側が神戸市垂水区の狩口台、道路を隔てた左が明石市の松ヶ丘です。この通りのイチョウ並木が今見ごろなのです。 ところが、出発した時間が遅かったようです。なんということでしょう、北から撮ると、逆光ということもあるのですが、ぼくの写真技術では暗い影の通りにしか写りません。 先日、通りかかって「おー、これは!これは!」と喜んだのですが、これでは話になりませんね。 狩口台から西舞子に向かう交差点のあたりで、かすかな西日に赤から緑のグラデーションが浮かんでいる、別の並木がありましたが、これも暗いですね。 仕方がないのでJR朝霧駅まで行って歩道橋を渡りました。 左の端で座っていらっしゃるのはお地蔵さんのようですが、20年ほど前の歩道橋事故の慰霊の像ですね。 歩道橋を渡ると、目の前には夕暮れ時の明石海峡大橋と淡路島。そしてほんのりと夕焼けでした。 マア、この風景は、イチョウ並木とはまた違った良さです。 さて、どうやって帰ろうか、思案のしどころですが、歩いて帰るのは少しやる気が必要なので、JRに乗りました。イチョウ並木の写真は、近いうちにまたやってきます。ボタン押してね!

2022.11.20

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年11月19日(土)「晩秋のゆうやけ」団地あたり

「晩秋のゆうやけ」 徘徊日記 2022年11月19日 団地あたり サンデー毎日の日々なのですが、土曜日、日曜日というと閉じこもりがちです。今日は土曜日で、朝から家の中でぐずぐずしていたのですが、「そうだ、イチョウの写真を撮ろう!」と思いつきました。 家の前の歩道のイチョウです。緑から黄色のグラデーションがきれいです。 そこから振り返ると、自宅棟の自転車置き場のアメリカ・フ―の紅葉です。モミジバ・フーともいうそうです。「フー」というのは「楓」と書くそうですが、楓とは違う種類で、プラタナスのようなイガイガの実をつけます。 少し歩いたところの棟の「楓」です。結構、大きな木で、豪華に紅葉しています。実は自宅の棟の前にも楓はあったのですが、剪定の好きな緑化ボランティアの人がいるのでしょうか、貧相なことになってしまったので、写真を撮る気がしません。 自宅の前のもう1本のイチョウです。見えているグランドはお隣にある小学校です。 こちらもアメリカ・フーです。先ほどの木とはまた違う木です。見上げると、格好がいいですね。住んでいる団地にはこの木がたくさん植わっていて、結構、大木になっています。多分、団地ができた1970年代に流行った大型の庭木なのでしょうね。 団地をウロウロしていて、調子に乗って隣町へ、ますます調子に乗って、垂水駅まで歩いてきました。 隣町の公園にあった、緑から赤へのグラデーションの立ち木です。木の種類は判りませんが写真がうまく撮れていないのが残念です。 二時間ほど、ウロウロして帰ってくると、夕焼け間近な秋の空が待っていました。見ている間に色づいていきます。 ボクの写真技術では、うまく撮れないのが残念ですね。マア、それにしても、もう冬ですね。ボタン押してね!

2022.11.19

コメント(0)

-

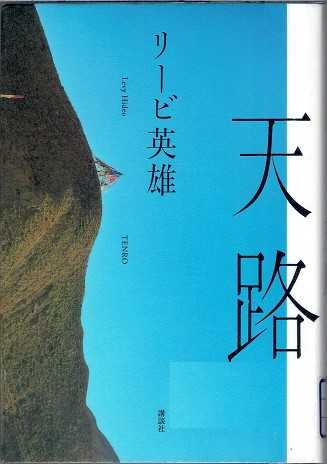

週刊 読書案内 リービ・秀雄「天路」(講談社)

リービ・秀雄「天路」(講談社) 久しぶりに、最初のページから、ページを繰り始めて、次へ次へと素直に読みすすめ、ほぼ最後のページに至って、ジンワリと涙がにじんでくる小説を読みました。 リービ・英雄の「天路」(講談社)という作品です。映画が好きで、最近、よく映画館に通っています。小説を読むのに比べて、読まなくても勝手に話が進んでくれるので便利です。ほぼ、2時間で、結末まで連れて行ってくれます。 小説は、読むのをやめると、そこで止まってしまいます。再び読み始める時には、聞き覚えのある「声」を探して、しばらく戸惑うのですが、再び、その「声」が聞こえはじめると、世界が再び動き始めます。 聞えてくる「声」は語り手のもので、必ずしも登場人物たちの会話や話し声のことではありません。書かれている文章には必ずあるはずだと思うのですが、映画にはありません。映画と小説の違いは、多分そのあたりにあると思いますが、とりあえず、「天路」に戻ります。 カバンには「ロンリー・プラネット」と旅行会社からもらった地図を入れて、かれは早朝に新宿の部屋を出た。東京駅で成田エクスプレスに乗り、第二ターミナルで下りて、東方航空の十時便に何とか間に合った。 乗りこんだとき、飛行機が前より小さくなったのに気がついた。連日のテレビ・ニュースに報道されている領土問題で、乗客が少なくなったのだろう。そのことを予測していたが、小さい飛行機は逆に息苦しいほど混みあい、荷物棚には象印の五万円の電気釜とTOTOの最先端の便座がぎっしり詰められ、前列からも後列からも、ケーラー、ケーラー、ノンラーと上海語がかれの耳に大きく鳴り響いていた。(P6) 語りはじめられた冒頭の描写です。「声」の主は新宿の部屋を出て成田から中国行きの飛行機に乗った「かれ」と、おそらく同一人物なのでしょうが、今、この文章を書いている「声」の主と、上海語の喧騒の中にいる「かれ」は、一応、別の存在です。 このところのぼくには、書かれている文章の「声」の響きに対して、その時、その時にゆらぐ自分を感じることが、どうも、小説、まあ、小説に限りませんが、文章を読むことになっているようです。 で、あらかじめの結論をいえば、この、何気ない旅の書き出しで始まる「天路」という作品は、そのゆらぎの快感が群を抜いていました。 かれは上海で中国の国内線に乗り換え、山東省の地方空港で漢民族の旧友と再会します。 山東省のナンバープレートの上に「日産」とBLUEBIRDという文字が、月光の下で読みとれた。そして黒い皮膚の上に無数の斑点が現れるように、車体のいたるところに赤いスティッカーと「祖国の領土を死守する」というスローガン、そして小さな島にそびえる円錐形の山の後ろの真赤な拳の絵と、「釣魚島は中国のものだ、日本人は出て行け!」という意味の文字のスティッカーだった。 静まりかえった駐車場の中で、叫び声のような文字が妙に目立った。(P8) 空港の駐車場で待っていたのは、まあ、こんな、スティッカーだらけの自動車と友人だったのですが、ここから、中国を縦断し、西安からチベット、作中の友人の言葉でいえば「大西部」への旅が始まります。映画で言えば、ロード・ムービー、「自動車と男と女」ならぬ、「自動車と男と男」の旅です。 大西部の旅のために二日間、山東省から高速道路を走りつづけた。 謝謝你(シェイシェイニー)、とかれは弱々しい声で言った。 いや、あなたこそ遠方よりよく来てくれた。友人の声には、一瞬、おおらかさがもどった。 それからまた独り言を言いつづけた。 但是(ダンシル)、ところが、西安を過ぎて本格的に西方へ入りこんだあたりから、面白いことに気がついた。西へ行けば行くほど、愛国スティッカーが見当たらなくなった。友人はまわりで駐車している何台かの日本車を指さした。 ここまで来ると、そんなものは一つもないでしょう。 ターミナル・ビルのすぐ後ろにそびえる真暗な山脈を友人が指で示した。そして振りかえり、反対側で層をなす山々を指した。 北の山脈の向こうでは砂漠が敦煌までつづき、南の山脈の向こうでは高原がラーサまでつづいていた。 膨大な大西部の中には、日本そのものが三つも四つも入る それで、私は思う、と友人が言った。 一瞬経ってから、私も思う、とかれは答えた。 友人もかれも、ほぼ同時に言い出した。 それでは、剝がしましょう。 激怒の文字がめくれ上がった。「愛国無罪」がとれた。 ウオツリジマの絵がたやすく落ちた。 剥がす音とともに、北方からも南方からも、砂漠と高原の静けさが聞えてきた。 最後の五星紅旗をはがしたとき、ついでに日産の文字もけずりたくなった。母国の星条旗を剝がす自分を想像した。 その時、かれの心には「親」も「反」もなかった。ただテレビ画面からうっとうしいニュースのテロップを引きちぎっているような気持になった。 数分のあとに、ブルーバードの車体が月光の下で黒く輝いていた。 走吧(ヅォーパ)、と漢民族の友人が言った。 さあ行こうか。 走(ヅォー)、と答えるかれの声で、二人はブルーバードに乗りこんだ。 「国家」を剥がされた車は、エンジンが勢いよく、青い鳥の元の軽みを取り戻したように、空港の南方の、チベット高原に向ってすっと走り出した。(P12) 小説は「高原の青い鳥」「西の蔵の声」「文字の高原」「A child is born」の4章で構成されています。上に引用した始まりのシーンは、「高原の青い鳥」の冒頭近くの部分ですが、ここからラーサの寺院まで旅は続きます。語り手の静かな「声」が印象的な作品ですが、実は、なんの事件も起こりません。 友人が「藍天白雲(ランティエンハイユン)」と叫ぶ空の下、二人の自動車の旅が続くだけですが、リービ・英雄という、日本語で書くアメリカ人作家の到達点を感じさせる「声」の美しい作品だと思いました。 生者が死者をおんぶして、天葬の場所へとこの山を登るのだ。 おぼろげな記憶の中から、 死者がたどる天路(あまじ)という古い日本語が頭に浮かんだ。 昔かれはthe path to heavenと翻訳したこともあった。 草の中のこの細い登り道も天路なのだろうか。 表紙の裏に印刷されている断章ですが、本文中からの引用です。 リービ英雄はアメリカでも、有数の万葉学者だそうです。「万葉集」の英訳の仕事は有名です。作品名の「天路」は、中国語ではティエン・ルーと発音するそうです。読み終えて、その発音を声に出して読みなおしたときに、涙がこぼれました。マア、ぼくにとって、そういう作品だったということです。乞う、ご一読!ですね(笑)。

2022.11.18

コメント(0)

-

週刊 読書案内 夏目漱石「彼岸過迄」(新潮文庫)(その1)

夏目漱石「彼岸過迄」(新潮文庫)(その1) 久しぶりに夏目漱石の「彼岸過迄」(新潮文庫)を読んでいます。1912年ですから、明治天皇が59歳で亡くなった年です。明治45年ですね。で、大正元年です。その年の1月1日から4月29日まで、朝日新聞に連載された作品だそうです。明治天皇の命日は7月30日ですから、文字通り、明治時代に書かれた最後の小説ということになります。 ちなみに明治天皇の誕生日は1852年の11月3日です。もちろん、生年は違いますが、わが家の同居人と同じ誕生日です。というわけで、我が家では、毎年、明治の「天長節」を祝ってきたわけです(笑)。 で、「彼岸過迄」に戻ります。読むのは初めてではありません。実は、神戸の地震があったころから続けている、毎月1度の「本読み会」に参加しているのですが、そこの課題になったので、久しぶりに読みはじめました。 棚にあった古い文庫本で読み始めたのですが、黄ばみがひどくて、今のボクの視力では通読不可能なことを悟って本屋さんで新しい新潮文庫を買ってきました。カバーの絵は安野光雅で、解説は柄谷行人でした。ページも美しくて(当たり前ですが)、活字も少し大きくて、これなら読めると、勢い込んで読みはじめましたが、なかなか進みません。 今読んでいるのはこのあたりです。 彼は久しぶりに下谷の車坂へ出て、あれから東へ真直ぐに、寺の門だの、仏師屋だの、古臭い生薬屋だの、徳川時代のがらくたを埃といっしょに並べた道具屋だのを左右に見ながら、わざと門跡の中を抜けて、奴鰻(やっこうなぎ)の角へ出た。 彼は小供の時分よく江戸時代の浅草を知っている彼の祖父さんから、しばしば観音様の繁華を耳にした。仲見世だの、奥山だの、並木だの、駒形だの、いろいろ云って聞かされる中には、今の人があまり口にしない名前さえあった。広小路に菜飯と田楽を食わせるすみ屋という洒落た家があるとか、駒形の御堂の前の綺麗な縄暖簾を下げた鰌屋は昔から名代なものだとか、食物の話もだいぶ聞かされたが、すべての中で最も敬太郎の頭を刺戟したものは、長井兵助の居合抜きと、脇差しをぐいぐい呑んで見せる豆蔵と、江州伊吹山の麓にいる前足が四つで後足が六つある大蟇(おおがま)の干し固めたのであった。それらには蔵の二階の長持の中にある草双紙の画解(えとき)が、子供の想像に都合の好いような説明をいくらでも与えてくれた。一本歯の下駄を穿いたまま、小さい三宝の上に曲(しゃが)んだ男が、襷がけで身体よりも高く反そり返った刀を抜こうとするところや、大きな蝦蟆の上に胡坐をかいて、児雷也が魔法か何か使っているところや、顔より大きそうな天眼鏡を持った白い髯の爺さんが、唐机(とうづくえ)の前に坐って、平突(へいつく)ばったちょん髷げを上から見下ろすところや、大抵の不思議なものはみんな絵本から抜け出して、想像の浅草に並んでいた。こういう訳で敬太郎の頭に映る観音の境内には、歴史的に妖嬌陸離(ようきょうりくり)たる色彩が、十八間の本堂を包んで、小供の時から常に陽炎っていたのである。東京へ来てから、この怪しい夢は固より手痛く打ち崩されてしまったが、それでも時々は今でも観音様の屋根に鵠の鳥とりが巣を食っているだろうぐらいの考にふらふらとなる事がある。今日も浅草へ行ったらどうかなるだろうという料簡が暗に働らいて、足が自ずとこっちに向いたのである。しかしルナパークの後ろから活動写真の前へ出た時は、こりゃ占い者などのいる所ではないと今更のようにその雑沓に驚ろいた。せめて御賓頭顱(おびんずる)でも撫でて行こうかと思ったが、どこにあるか忘れてしまったので、本堂へ上あがって、魚河岸の大提灯と頼政の鵺(ぬえ)を退治ている額だけ見てすぐ雷門を出た。敬太郎の考えではこれから浅草橋へ出る間には、一軒や二軒の易者はあるだろう。もし在ったら何でも構わないから入る事にしよう。あるいは高等工業の先を曲って柳橋の方へ抜けて見ても好いなどと、まるで時分どきに恰好な飯屋でも探す気で歩いていた。ところがいざ探すとなると生憎なもので、平生は散歩さえすればいたるところに神易の看板がぶら下っている癖に、あの広い表通りに門戸を張っている卜者(うらない)はまるで見当らなかった。敬太郎はこの企図(くわだて)もまた例によって例のごとく、突き抜けずに中途でおしまいになるのかも知れないと思って少し失望しながら蔵前まで来た。するとやっとの事で尋ねる商売の家うちが一軒あった。細長い堅木の厚板に、身の上判断と割書わりがきをした下に、文銭占いと白い字で彫って、そのまた下に、漆で塗った真赤な唐辛子が描かいてある。この奇体な看板がまず敬太郎の眼を惹ひいた。(P89~P90) 「停留所」と題がつけられた、二つ目の章(?)の途中です。なぜ進まないかというと。面白くないからではありません。面白すぎて前に行かないのですね。 なんというか、それでどうなるのかと急き立てるものがないのです。引用したところも、多分これで、連載一日分くらいなのですが、主人公の田川敬太郎という、まあ、立派に(?)大学は出たけれど、高校生向けの国語便覧とかでは高等遊民とか呼ばれている、マア、はっきり言えば、することのない暇人が、これからどうしようというので「卜者(うらない)」、易者ですね、それを探して、浅草あたりにやってきているシーンなのですが、退屈ですか?面白いと思いませんか。 ぼくは、この年になって読み返していて、こういうところが面白くてしようがないのですが、これは過去に、何度か読んだときにはなかったことです。二十代で初めて読んでから、漱石の長編の中では割合好きな作品で、10年に一度くらいのテンポで読み返した記憶がありますが、やはり、須永と千代子の話として覚えていました。 ところが、今回読み返していて、こういうところに立ち止まるというか、たたずんでしまうのです。たとえば、ぼくには、今、東京で暮らしていらっしゃる学生時代からの友人とかがいらっしゃるのですが、中には引用している場面の近くに住んでいらっしゃる方もいたりするわけで、その、彼なり彼女が、例えばこのシーンをお読みなれば、その当日だか、次の日だか、この辺りをウロウロなさるに違いないとか思い浮かんでしまって、まあ、テキパキ前には進まないまま「今日はこの辺りで」ということになってしまうわけなのです。 なぜそうなるかというと、敬太郎のことを語っている語り手の態度がそうだからだと思うのです。筋をはこぶ気があまり感じられないというか、一つ目の章(?)の「風呂のあと」では、マア、考えてみれば「風呂のあと」なんて、つけられている題も題なのですが、敬太郎と同じ下宿の住人で、結果的には下宿代を踏み倒して、満州くんだりに夜逃げしてしまう森本という男が出てきますが、そこで語られるのは彼が残していったステッキとか盆栽のことばかりだったのですが、読み手のぼくの頭には下宿の傘立てだかに、主を失ってずっと立てかけられているステッキのイメージが、なぜか鮮やかに残ってしまうのでした。 多分、漱石がそういう書き方をしている。あるいは、そういう語り方で読み手に聞かせている。そのことに、なんとなくではあるのですが、反応する年齢になったということかもしれません。で、ふと思うのは、退屈極まりなかった「吾輩は猫である」を読み直してみてもいいなということでした。 いや、しかし、「猫」を書いたときに彼は38歳くらいで、この作品の時には45歳ですね。うーん、年齢とかの話とは少し違うのかもしれませんね(笑) とりあえず、今回(その1)はここまでですが、「彼岸過迄」については(その2)に続きます。

2022.11.17

コメント(0)

-

セルゲイ・ロズニツァ「バビ・ヤール」シアター・セブン

セルゲイ・ロズニツァ「バビ・ヤール」シアター・セブン 今日は、大阪、十三のシアター・セブンにやってきました。10月の半ばに、元町映画館でやっていたプログラムなのですが見損ねていました。「ドンバス」のセルゲイ・ロズニツァ監督の「バビ・ヤール」です。 「国葬」、「アウステルリッツ」以来、この人の作品は見逃したくないと思っていましたが、元町映画館の上映を見過ごしていました。というわけで、コロナ騒動以来初めての県境越えの十三でした。マア、阪急神戸線の特急に乗るだけのことですが(笑)。 で、映画ですが、見ごたえというか、この監督の作品は、ぼくにとってはいつもそうなのですが、歴史の実相を突き付けられる体験でした。 1941年のウクライナ(当時、ソビエト連邦)のキエフを占領したナチス・ドイツが「バビ・ヤール渓谷」というところで行ったユダヤ人大量虐殺、いわゆるホロ・コーストの実態を歴史資料として残されていた記録フィルムを編集することで、新たに「告発」したドキュメンタリーでした。 映画の製作技術者の中にカメラマンはいません。映像はすべて、当時の記録フィルムのようでした。ナチス・ドイツが「独ソ不可侵条約」を破棄してソビエト・ロシアとの戦争を始めたのは1941年の6月ですが、9月19日にはキエフを占領します。キエフの住民たちはナチス・ドイツを歓迎し、スターリンの肖像を破っていきます。 そのあたりから、この映画は始まりました。画面には、日付と場所、場合によっては出来事の名称が字幕として出てきますが、ナレーションの類は一切ありません。 例えば、武装解除された大量の兵士や、荷物を持った市民の行列のシーンが、繰り返し画面には出てきますが、それがどちらの兵士なのか、ユダヤ人なのか、軍装や衣類のようすから類推するしかない映画です。 もう一度、例えばですが、9月24日のシーンで多数の市民を巻き込む大規模な爆発が発生するのですが、ソビエトによる反攻によるものなのか、何かの陰謀なのか、見ているぼくにはわかりません。実際はソ連秘密警察がキエフ撤退前に仕掛けた爆弾を遠隔操作で爆破したものだったらしいのですが、その事件を口実にして、翌日、ナチス・ドイツの占領軍がキエフに住むユダヤ人全員の殲滅を決定する経緯を、映し出される映像から、何とか読み取って呆然とするばかりです。 字幕によれば、占領軍は9月29日・30日のわずか2日間で、キエフ北西部のバビ・ヤール渓谷で3万3771名のユダヤ人を射殺したらしいのですが、映像にはチラシにある死体の山の間をナチス・ドイツ軍の軍装の兵士が歩き回っているシーンがあるだけでした。 映画の後半は、ソビエトによるキエフ奪還と、虐殺事件の裁判の過程、事件にかかわった犯罪者の絞首刑のシーンがメインでした。その中に十二人の人間が、大群衆の前で、実際に公開処刑されるシーンが延々と映し出される映像がありますが、その状況を、今、日本の映画館で見ているということこそがぼくにはショックでした。 裁判の中で、ナチスの傀儡政権が虐殺をいかに隠そうとしたかが、例えば、現場の目撃者や作業員も、口封じのために射殺していたことなどが証言されることによって暴かれていましたが、それは、ぼくにとっては、ソビエト・ロシアの解放軍政権による「正義(?)」の、見せしめ処刑のありさまの異常さと好対照なのですが、結局、同じコインの裏表ではないかということを、終始、無言のセルゲイ・ロズニツァは語っていたのではないでしょうか。 映画の初めの、ナチス侵攻を歓迎するコサックの民族衣装の人々のふるまいを、ウクライナにおける親ナチス的民族感情のあらわれのように、2022年現在にリンクさせて語る節もあるようですが、1930年代のスターリンによる農業政策の失敗を勘定に入れて考えないと、見誤るのではないでしょうか。 ヒトラーとスターリンという二人の独裁者の政権のはざまに位置した、1940年代のウクライナという「場所」で生きる民衆の姿を、当時のフィルムのまま差し出しているセルゲイ・ロズニツァの意図は、まず、「これを見て考え始めてください」という、まっとうな歴史認識への誘いなのですが、何よりも、あらゆる「全体主義」に対するラジカルな批判が、その根底にあることは間違いないのではないでしょうか。 マア、それにしても、「ほんとうのこと」を、解説もナレーションもなしで見るというのは、疲れますね。ともあれ、セルゲイ・ロズニツァに、やっぱり拍手!でした。 チラシは元町映画館での上映予告の時のものですが、見たのは十三シアター・セブンでした。監督 セルゲイ・ロズニツァ製作 セルゲイ・ロズニツァ マリア・シュストバ脚本 セルゲイ・ロズニツァ編集 セルゲイ・ロズニツァ トマシュ・ボルスキ ダニエリュス・コカナウスキス2021年・121分・オランダ・ウクライナ合作原題「Babi Yar. Context」2022・11・14-no128・シアター・セブン

2022.11.16

コメント(0)

-

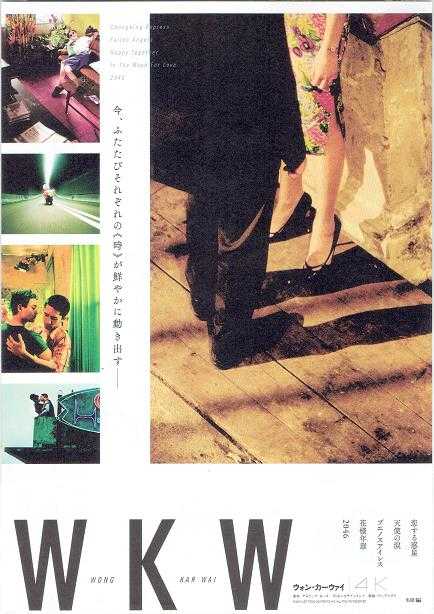

ウォン・カーウァイ「ブエノスアイレス」シネ・リーブル神戸no169

ウォン・カーウァイ「ブエノスアイレス」シネ・リーブル神戸 「やりなおす」ために、香港からアルゼンチンくんだりまでやって来たウィン(レスリー・チャン)とファイ(トニー・レオン)の二人組がイグアスの滝への道中で道に迷い喧嘩別れするところから映画は始まりました。 恋人同士なのですね、この二人は。だから「やりなおす」っていうのには、そういう意味が、マア、あるわけです。考えてみれば、この映画も「男と女と自動車」で始まるんです。で、マア、ありがちなのですが、二人の関係(やっぱり、恋愛っていうべきですかね?)っていうのでしょうか、それを「やりなおす」はずなのに喧嘩しちゃうんです。そういう始まりです。マア、男と男ですけど。 「マア」ばっかり出てくるところに、見ているぼくの腰が引けてる感じが出ていますが、マア、引けてました(笑)。 で、イグアスの滝のシーンが、「映画全部の」というか、二人の関係のシンボルのように視覚というか、記憶に焼き付けられるのです。この撮り方、というか、シーンの挿入のしかたはウォン・カーウァイのほかの映画(数本しか見ていませんが)でも使われていた気がしますね。 南の島だったか、南の国だったかの緑の森のシーンとか、オートバイで疾走する高速道路やトンネルの、光のシーンとか、見ている人間に、何か、得体のしれないものを刷り込んでいくんです。 例えば、この映画のイグアスの滝の巨大な落下の俯瞰シーンは映画が男同士の「愛」を描いていることと、やっぱりリンクしていて、男女の「愛」の映画であれば、イグアスの滝の落下は使わなかったんじゃないでしょうか。 たとえば、流れに浮かぶ木の葉が、流れとともに落ちていきます。滝つぼ深く沈んでしまうこともあれば、滔々と流れ続けることもある。マア、二人の現世的関係は、そんなふうに描かれていると、見ているボクにはイメージが語り掛けるのですが、「落下」の計り知れない巨大さを二人が、ともに体験し、「哀しさ」というような言葉では説明しきれないのですが、古い言葉でいう「あはれ」に漂い続けていくリアリティが、別に、ゲイというわけでもないのに残るのですね。 正直、めんどうくさい話だったので、今更、筋は追いませんが、1997年の映画ということもあって、レスリー・チャン(ウィン)もトニー・レオン(ファイ)も若いのです。2020年を超えて、はじめてお二人のお顔を拝見するから、恥ずかしげもなくいえるのですが、そりゃあ、人気があったでしょうね、ボクでもほれぼれしちゃいましたから(笑)。監督 ウォン・カーウァイ脚本 ウォン・カーウァイ撮影 クリストファー・ドイル美術 ウィリアム・チャン編集 ウィリアム・チャンキャストレスリー・チャン(ウィン)トニー・レオン(ファイ)チャン・チェン(チャン)1997年・96分・G・香港原題「春光乍洩 」「Happy Together」日本初公開 1997年9月27日2022・09・21-no111・シネ・リーブル神戸no169

2022.11.15

コメント(0)

-

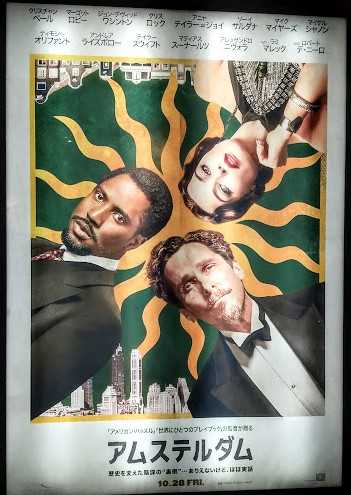

デビッド・O・ラッセル「アムステルダム」109ハットno17

デビッド・O・ラッセル「アムステルダム」109ハット「アカデミー賞とかで評判になりそうな映画なのかな???」 まあ、そんな思惑で見に行きました。というわけで、混雑を避けた109ハットでデビッド・O・ラッセル監督の「アムステルダム」です。豪華キャストの勢ぞろい作品らしいのですが、観客は3人でした。いつもながらいい映画館です(笑)。 豪華キャストと、わかったように云ってますが、監督も俳優もほとんど知らない人で、ギル・ディレンベック将軍を演じているロバート・デ・ニーロだけが知っている俳優でしたが、彼がなかなかいい役をやっていて拍手!でした。 映画が始まってしばらくは、見ていて、いつ頃の話なのか判然としなくて焦りましたが、やがて、義眼の医師バート・ベレンゼン(クリスチャン・ベール)と相棒の黒人弁護士ハロルド・ウッドマン(ジョン・デビッド・ワシントン)という、主役と思しき二人の「出会い」の回想シーンへと展開していって、第1次世界大戦の戦場から大戦直後のヨーロッパが映し出され、今、現在は、1930年代のアメリカ、ニューヨークという大都市が舞台だということがわかってきて落ち着きました。 1930年代、世界中が流動化していた時代ですが、世界恐慌下のアメリカで、反ユダヤ主義があからさまに横行し、黒人や女性に対する差別主義者でもあった産業資本家たちや、それと結託した新しいメディア(ラジオ・新聞)の社主たちが、悲惨を強いられている復員軍人の不満を利用して、ファシズム、親ナチスの陰謀を巡らせていたというのが、チラシとかで繰り返されている、驚くべき「史実」ということなのでしょうが、トランプ的なアメリカの、この映画から100年後の現実に対する批評的な制作意図なのでしょうかね。そこのところは、ぼくには、あんまりインパクトがなかったような気がします。 印象に残ったのは、前記のバート・ベレンゼンとハロルド・ウッドマンの二人と戦地の病院で知り合い、三人組で活躍したヴァレリー・ヴォーズでした。大富豪の娘でありながら、従軍看護婦にして、エキセントリックな前衛彫刻家ヴァレリー・ヴォーズを演じていたマーゴット・ロビーという女優さんは記憶に残りました。 ちょっと見にはエジプトあたりの女王とでもいう印象なのですが、表情に「力」があるとでもいえばいいのでしょうか、それぞれの場面、場面で劇的に変化するのです。キスシーンとか、いい年の爺さんに思わずため息をつかせる出来栄えで、マア、撮り方にも工夫があるのでしょうが、素晴らしいですね(笑)。 大きな歴史的背景もさることながらトリック・スターとしての三人組のエピソードで展開したところが、この作品の肝だと思いました。 しかし、それにしても、なぜ、題名が「アムステルダム」なのでしょうね。20世紀の初頭、やがて、世界的な大都市に成長していくニューヨークは、解放された南部の黒人たちが「自由」を求めて大移動した街だったことをどこかで読んだことがあります。もともとオランダ人の入植地だったニューヨークの、最初の名前はニュー・アムステルダムでもあったわけで、世界的な自由都市アムステルダムのアメリカ版だったわけです。 で、映画はラストで、一人は新しい愛の予感のニューヨークに残り、二人は愛の始まりの地アムステルダムへ去るわけで、マア、そのあたりが意味深なのですが、よくわかりませんね。 とにもかくにもマーゴット・ロビーに拍手!です。ああ、それから、上でも触れましたが、お久しぶりのロバート・デ・ニーロです。彼も年を取りましたね。なかなかお得な役柄で、余裕の演技という印象でしたが、もちろん、もう一度、拍手!です(笑)。監督 デビッド・O・ラッセル脚本 デビッド・O・ラッセル撮影 エマニュエル・ルベツキ美術 ジュディ・ベッカー衣装 アルバート・ウォルスキー J・R・ホウベイカー編集 ジェイ・キャシディ音楽 ダニエル・ペンバートンキャストクリスチャン・ベール(バート・ベレンゼン)マーゴット・ロビー(ヴァレリー・ヴォーズ)ジョン・デビッド・ワシントン(ハロルド・ウッドマン)クリス・ロック(ミルトン)アニヤ・テイラー=ジョイ(リビー・ヴォーズ:トムの妻)ラミ・マレック(トム・ヴォーズ:ヴァレリーの兄)ゾーイ・サルダナ(イルマ)マイク・マイヤーズ(ポール)マイケル・シャノン(ヘンリー)アンドレア・ライズボロー(ベアトリス)テイラー・スウィフト(リズ:ミーキンズ将軍の娘)マティアス・スーナールツ(ゲトワイラー刑事)アレッサンドロ・ニボラ(ヒルツ刑事)ロバート・デ・ニーロ(ギル・ディレンベック将軍)2022年・134分・G・アメリカ原題「Amsterdam」2022・11・08-no125・109ハットno17追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.11.14

コメント(0)

-

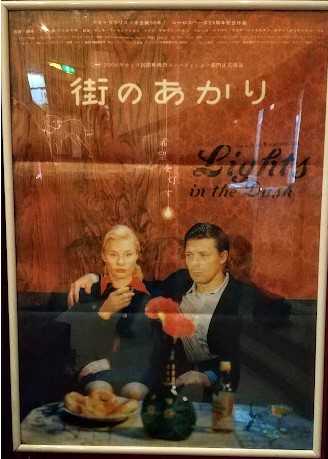

アキ・カウリスマキ「街のあかり」パルシネマno44

アキ・カウリスマキ「街のあかり」パルシネマ パルシネマ二本立ての二本目です。ここのところパルシネマはこの監督を特集しているらしいですね。フィンランドの監督でアキ・カウリスマキという人です。見た作品は「街のあかり」でした。 主人公はコイスティネン(ヤンネ・フーティアイネン)という警備員の青年でした。見たところ、ちょっと陰のある男前で「なんで、この男が?」 という印象なのですが、職場でも仕事の帰りに立ち寄るバーでも、ことあるごとに、からかわれ、いじめられるという設定のようで、1時間とちょっとの映画の間中、ずっといじめられていました。 見ていて、いじめる側も、いじめられる側も、それを映画で撮っている監督も、まあ、フィンランドの人はしつこいというか、辛抱がいいというか、あきれるばかりの執拗さで、最後の最後のワンシーン以外、何の「あかり」も感じさせない映画でしたが、記憶には残りそうです。 帰ってきて、ネットをいじっていると「フィンランド3部作」とか呼ばれている有名なシリーズの最後の作品だったことがわかりましたが、そのシリーズの別名が「敗者3部作」とか「負け犬3部作」とか呼ばれているようで、「ナルホドそうだったのか!」 と納得しました。 「負け犬」といういい方で思い出しましたが、この映画の中に主人公が立ち寄るバーの前の路上に、繋がれたまま放置されている犬が登場します。主人公は飼い主らしい男たちに、その処遇を注意して、やっぱり、殴られてしまうのですが、パユというその犬と、犬のことを心配している黒人の少年(ヨーナス・タポラ)の街灯の下のシーンには、少し「街のあかり」がさしていたようです。こうして書いていても、ボンヤリそのシーンが浮かんできます。そのあたりが、この監督の実力なのでしょうね。 ぼくは知らない人でしたが、なかなかな作品の作り手らしいです。でも、まあ、「続けて見たい!」とは思わない、なんだか寂しい映画でもあったわけで、せっかくの特集ですが、パスすることになりそうです(笑) 犬と少年と、手を差し伸べたソーセージ売りのアイラおねーさん(マリア・ヘイスカネン)に拍手!でした。監督 アキ・カウリスマキ製作 アキ・カウリスマキ脚本 アキ・カウリスマキ撮影 ティモ・サルミネン音楽 メルローズキャストヤンネ・フーティアイネン(コイスティネン:警備員の青年)マリア・ヤルベンヘルミ(ミルヤ:リンドストロンの情婦)イルッカ・コイヴラ(リンドストロン:詐欺師)マリア・ヘイスカネン(アイラ:ソーセージ売り)ヨーナス・タポラ(少年)犬:パユ2006年・78分・フィンランド原題「Laitakaupungin valot」2022・11・12-no127・パルシネマno44追記2025・02・24 3年前の、この時の特集を、きちんと見なかったことをとても後悔しています。ああ、どこかで、もう一度特集してくれないかなあ。

2022.11.13

コメント(0)

-

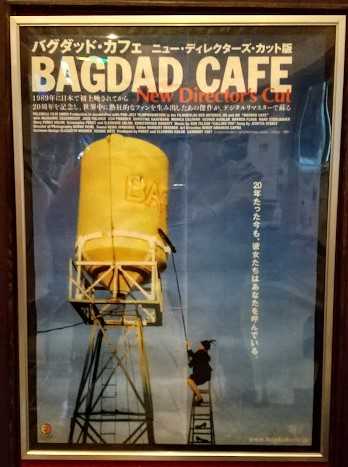

パーシー・アドロン「バグダッド・カフェ」パルシネマno43

パーシー・アドロン「バグダッド・カフェ」パルシネマ 久しぶりにやって来たパルシネマです。見たのはパーシー・アドロンという西ドイツ、まあ、今はドイツ連邦の監督の「バグダッド・カフェ」です。90年ごろ、だから30年ほど昔に評判になっていた記憶がありますが見るのは初めてでした。 「バクダッドカフェ」なんて言う題名ですから、イランだかイラクだかを舞台にした映画かなと思って座りましたが、アメリカの西部の砂漠地帯が舞台でした。 先日読んだ本に「自動車と男と女で映画はできる」と、ゴダールが言ったとか言わなかったとかいう話がありましたが、ドイツから来た夫婦がアメリカ旅行をしていて、いざ、ラスベガス! とか言いながら、折りから始めた夫婦げんかの結果、妻ジャスミン(マリアンネ・ゼーゲブレヒト)が自分の荷物をもって自動車から降りてしまうという始まりでした。 夫ムンシュテットナー氏(ハンス・シュタードルバウアー)は頭が禿げ上がった中年男で、妻は妻で、砂漠の真ん中をトランクを引きずって歩くなんて、もうそれだけで「苦行ですね・・・」と声をかけたくなるくらい「デカイ!」中年の女性でしたが、まさか彼女がこのドラマの主人公だとは思いもよりませんでした。 で、そのデカイ彼女がよたよた歩いた末にたどり着いたのが「バグダッドカフェ」という、たぶんトラック運転手たちがお客なのでしょう、ガソリンスタンドとモーテルとカフェが併設されているドライブインだったというわけです。 黒人の夫婦が経営者のようですが、子供や夫を怒鳴り散らして、息まき続けているマダムがブレンダ(CCH・パウンダー)で、こちらも夫婦げんかの真っ最中というか、役立たずの夫サル(G・スモーキー・キャンベル)を追い出したばかりで、まさか、この女房がもう一人の主人公だとは、やっぱり予想できませんでした(笑)。 コーヒー・メーカーが壊れて修繕に出したのに、町まで、まあ、ほかの用事もあったようなのですが、出かけて行って修繕に出したメーカーを受け取り忘れてた上に、道端に落ちていた黄色いポット(実は、ジャスミンの夫が道端に放りだしたポット)を拾ってくるという頓珍漢な夫に怒り心頭のブレンダですが、コーヒーも出てこないカフェには閑古鳥が鳴く代わりに、貧相なピアノの音が響いています。で、これがバッハなのです。なんだこれは? ここからは、実に予想外の展開で、ヴィム・ヴェンダースの傑作「パリ・テキサス」を思い浮かべましたが、あれは、作られたのが1984年で、舞台がアメリカの砂漠の真ん中の「パリ」に意表を突かれたのでしたが、こちらは1987年の制作で、同じく、アメリカの砂漠の真ん中の「バグダッド」でした。 ジャスミンのトランクの荷物の謎、素人手品、大掃除、空き缶、バッハ、滞在ビザ、肖像画、ブーメラン、エトセトラ、エトセトラ、小ネタ満載で、こだわるのが好きな人には格好の作品でしょうね。 ぼくは、そうした小ネタ、ディテールで掛け算! するように、人と人の出会いを、実に丁寧に描いていく手法に感動しました。 たとえば、砂漠の真ん中の貧相なカフェでバッハが聞こえてくるという、いってしまえば奇想なのですが、それに何の不自然も感じない自分が不思議でしたし、そのあとの、どこかの流行っているキャバレーのマジック・ショーのような、盛大な盛り上がりを描いていく展開の思い切りのよさと、最後の最後にジャスミンの口から出た一言に、いや、ホント、感心しました。 美人も男前も、ホント、一人も出てきませんが、出てきたみなさんに拍手!でした。 見ているときは、うかつにもアメリカ映画だと思い込んでいました。パーシー・アドロンという監督が、ニュー・ジャーマンシネマの時代の西ドイツの監督だと確認したのは見終えた後ですが、ナルホド、映画に漂う空気に、例えばヴェンダースとかと、どこか、共通するものがありました。時代的には、こっちが二番煎じだっのかもしれませんが、監督の個性というか、好みというかが印象的で、監督の遊び心とでもいうのでしょうか、小さな出来事をこまめに撮ったシーンにとても惹かれました。 いやあ、古い映画ですが、今これを見せてくれたパルシネマに拍手!でした。がんばれ!パルシネマ!(笑)監督 パーシー・アドロン脚本 パーシー・アドロン エレオノール・アドロン撮影 ベルント・ハインル音楽 ボブ・テルソンキャストマリアンネ・ゼーゲブレヒト(ジャスミン:旅人)CCH・パウンダー(ブレンダ:女主人)ジャック・パランス(ルディ:看板絵師)クリスティーネ・カウフマン(デビー)モニカ・カローン(フィリス:ブレンダの娘)ダロン・フラッグ(サロモ:ブレンダの息子・ピアノ弾き)ジョージ・アギラー(カヘンガ:カフェの店員)G・スモーキー・キャンベル(サル:ブレンダの夫)ハンス・シュタードルバウアー(ムンシュテットナー氏:ジャスミンの夫)アラン・S・クレイグ(エリック:ブーメランの青年)1987年・91分・西ドイツ原題「Out of Rosenheim」2022・11・12-no126・パルシネマno43

2022.11.12

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年9月3日(土)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年9月3日(土)「朝顔日記」9月3日のアサガオ 9月の青空がさわやかでした。アサガオは蔓の部分も、茶色くなり始めていて、どうやらおしまいの花になりつつあるようです。 チッチキ夫人は種を包んでいる緑のカバー(?)が茶色いカバーに変色するのを待って、少しづつ回収していますが、来年、この種で芽が出るのでしょうかね。 周囲の葉も枯れはててしまっていて、廃墟に咲いた一輪の花という風情ですが、花にもしわが寄っているように見えるのがあわれですね(笑)。9月3日のコロナ体験記 二人とも元気を回復しましたが、倦怠感と「甘い」、「辛い」に、みょうに敏感(?)は味覚の変化は続いています。チッチキ夫人も起き出して洗濯やお掃除という日々の暮らしに戻りはじめました。それにしても、大変なことにならずに回復しそうで、ホッとしています。9月3日のモスラ君 なかなかお元気そうです。まだミカン畑の葉っぱは残っていますが、このところ食べる勢いが半端ではないので、急減しています。シマクマ君も元気を取り戻してミカン畑をのぞき込む時間が増えています。チビラくんです。チビラくんの数も急増しています。 緑に変身する直前のチビラくんです。写真ではよくわからないかもしれませんが、かなりな大きさで、見かけはチビラくんですが、体全体が緑がかってきています。脱皮するのでしょうかね。毎日見ているのですが、脱皮の瞬間とか見られるわけではないので、興味津々ですが、一日中座り込んで見ている根気はないので「あれ、どうなったのかなあ?」の繰り返しです(笑) こちらは、ちょっと、動きのあるチビラくんです。首を持ち上げて、左右に振っていますが、こういうシーンを見るのは初めてでした。 また、見つけました。プラスチックボックス(共同購入用の箱)を折りたたんでベランダの隅に立てかけているのですが、そこにサナギくんです。 ミカンの植木鉢から、どうして、どうやって、ここにやって来たのか不思議です。 しかし、まあ、当分、このボックスは返却できないことになりましたね。生協さんには何といって言い訳するのでしょうかね。 一日いいお天気でしたし、体調も回復して、久しぶりに、すべて、これ、こともなしの一日でした(笑)。ボタン押してね!

2022.11.11

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年10月16日(日)「童子山の観音さん」西脇市、山手町あたり

「童子山の観音さん」徘徊日記2022年10月16日(日) 西脇市、山手町あたり 久しぶりの西脇市の山手町です。本当は童子山の展望台(?)まで上がればいいのですが、ふもとの観音堂でUターンです。本堂は扉が閉まっているので、周囲に気をとられますが、まあ、この老人と、仏像なら脇侍というのでしょうか、二人の小僧さんの像が好きです。 座っている老人は役行者というらしいです。小僧さんお二人にも名前があるのでしょうが、わかりません。 マア、小鬼というところでしょうが、子供って、本当は、こうだよねと思うのですが、そういうことは、今のご時世、口に出してはいけませんね。 こっちの小僧さんは、右手の手首から先がありません。取れてしまったようで、かわいそうですが、これはこれで、なかなかいい感じでもあります。 三人の前には大きな切株があります。何の木なのか、ぼくにはわかりませんが大木であったらしいことは、わかります。 どこに行っても、木を切りたがる人というのはいるものですね。神戸の街路樹でも、銀杏の実のなるイチョウの木がめっきり減りました。実が落ちると匂うのを嫌う人が市役所とかに苦情の電話を入れるのでしょうか。イチョウの実が熟せば匂うのは街路樹になる前からですが、街路樹で植えられたばっかりに、ようやく実をつけ始めると切り倒されるイチョウの木は、やっぱりかわいそうですね。 このお堂の広場には大きなイチョウの木があります。まだ色づいていませんが、色づいて散り始めるとなかなかな姿です。散り終わると立派な箒の姿になりますが、落ち葉の掃除が大変とかいう人が騒ぐと切られてしまうのでしょうか。 忘れるところでした。これが観音堂です。ちゃんとお参りはしましたよ(笑)。 次に来るのは、また一年後とかでしょうか。ボタン押してね!

2022.11.10

コメント(0)

-

イ・ギュマン「警官の血」 kino cinema 神戸国際no7

イ・ギュマン「警官の血」 kino cinema 神戸国際 先日、久しぶりに神戸国際映画館にやってきて、一人鑑賞体験を経験しましたが、それに味をしめて、また、やってきました。見たのはイ・ギュマン「警官の血」です。 チケットブースに行くと、同じように会場図を見せられましたが、今回は会場中央の二つの席が埋まっていました。で、残りは空席でした。 先日より、少し広いホールなのですが、客は三人でした。開場を待って、ホールの前のベンチに座っていると、女子大生風の二人組がポップコーンとか飲み物をトレイに載せてやってきました。「まだみたいね。ここで待つ!?」「あのー、ちょっと、話しかけてもいいですか?」 いきなり前に座っていた老人から声をかけられて、ちょっと、ギョッとしたようですが、すぐに笑顔に戻って頷いてもらえました。「はい、かまいませんよ(笑)」。「あのね、お二人は、警官の血をご覧になるんでしょ。ぼく、さっきチケット買ったんですけど、客は、たぶん、この三人なんです。先日はこの映画館で一人だったんだけど、今日は三人で、ホッとしてるんです。」「ええー、そうなんですか。」「そう、でね、この映画、たぶんバイオレンスだと思うのですが、お二人は、出ている俳優さんとかがお好きなのですか?」「はい、私がファンなんです。」「主役の人?」「いえ、若い方のチェ・ウシクさん。」「ああ、そうなんですね。すみません、突然、声をかけたりして。」「いえ、いえ、大いに楽しみましょう。もう入れるようですよ。」「あっ、ありがとう。」「こちらこそ(笑) と、まあ、厚かましい系老人力を思いっきり発揮して、思いのほか和やかに返答してもらえたので、なんとなくうれしい気分で席に着きました。彼女たちは自由に席を選びなおしていたようですが、ぼくはいつものように、ほぼ最後列の隅っこに座りました。結局、最後まで3人でした。 で、映画です。納得でした。パク・ガンユンという年かさのベテラン刑事と、チョーまじめな青年刑事チェ・ミンジェのコンビを、チェ・ジヌンとチェ・ウシクという俳優が演じる警察ドラマでした。 チェ・ジヌンは、多分、「工作 黒金星と呼ばれた男」で脇役でした。チェ・ウシクは「パラサイト」という映画でで、ソン・ガンホの長男だった人です。最近、ちょっと「ああ、この人は・・・」と気づくようになりましたが、帰宅して確認し直さないと判らない程度ですから、当てにはなりません(笑)。 原作は佐々木譲の「警官の血」(新潮文庫)とのことですが、見終わっての印象では、ほぼ、翻案作品という感じでした。マア、読んだ記憶もあやふやですから、これも当てにはなりません。 納得でしたと書きましたが、理由はうまく言えませんが、まず、人物の描き方というか、主役二人の演技がよかったですね。 ヤクザの代貸役が似合いそうな汚職を疑われているやり手の刑事パク・ガンユンを演じるチョ・ジヌンと、とっちゃん坊やというか、甘ちゃん顔の新米刑事チェ・ミンジェを演じるチェ・ウシクという二人の俳優が、ドラマが展開していくにつれて、だんだん、演技に気合が入っていく印象で、心理の奥の襞の部分がぶつかり合っていると感じさせるセリフ回しとそれに伴う動きに、グイグイ引き込まれました。 話の大筋が読めてきた後半に入ると「で、どうするの?」という気分で、もう、目が離せませんでしたが、まあ、「謎とき」という要素はあるのですが、やはり、主役の二人が作り出す緊張感に酔いましたね。映画を見ていて、この感じは久しぶりでした。特に、坊やの印象だったチェ・ウシクの変貌ぶりは見ごたえがありました。 もう一つは筋立てですね。「警官の血」という小説がそうだったように、父と子のドラマという、まあ、云ってしまえばありきたりな型に沿った筋立てなのですが、そこからどう飛躍すれば、エンターテインメントを見来た観客は納得するのかが、実にうまく仕込まれていて、これまた、ありがちの結末なのですが、後味がよかったことですね。ほんと、うまいものでした。 主役の二人には、もちろん拍手!ですが、日本の作家の原作なのですが、いかにも、韓国の今を感じさせて、かつ、すっきりとした結末で仕上げた監督イ・ギュマンに拍手!でした。 イ・ギュマンという監督も若い人らしいですが、韓国映画のレベルは高いですね。当分、ハマりそうです(笑)。 件の女性たちに「チェ・ウシク君よかったね!」と声をかけたかったのですが、エンド・ロールでトイレに駆け込まなければならないていたらくで、見失ってしまいました。ザンネン! それにしても、なんで、この作品で、観客がたった3人なのでしょうね。それも、また、残念ですね。監督 イ・ギュマン原作 佐々木譲チョ・ジヌン(パク・ガンユン 汚職刑事)チェ・ウシク(チェ・ミンジェ 内偵刑事)パク・ヒスン(ファン・イノ監察部係長)クォン・ユル(ナ・ヨンビン 麻薬組織のボス)パク・ミョンフン(チャ・ドンチョル やくざ)閉じる2022年・119分・PG12・韓国原題「The Policeman’s Lineage」2022・11・07-no124・kino cinema 神戸国際no7

2022.11.09

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年10月29日(土)千早城跡徘徊(その3) 南河内あたり

千早城跡徘徊(その3) 徘徊日記 2022年10月29日(土) 南河内あたり さて、下山です。石段の道ではなくてヒノキ林の道を下り始めたところに赤い実を付けたかん木がありました。マムシグサの実ですね。巻頭を飾るのにふさわしい禍禍しさですが、田舎で大きくなったぼくには懐かしい実です。 こちらから登ってこられる方もありました。マア、同じくらいのお年のご夫婦らしいカップルでした。こちらは下り道ですから余裕ですが、なかなかお元気でした。 山の中の道を降りきって、金剛山の登山道に出たところに地図がありました。金剛生駒国定公園だそうです。 登山道の脇には石仏です。真言が書いてありますが、唱えるのは忘れました(笑)。マア、いつものことです。 藪のなかから湧き水も出ていました。マア、とりあえず一口いただきます。おいしいような、ただの水のような、そういうことに鈍いんですよねぼくは。 湧き水のそばにノアザミの花です。「ちょっと、ノアザミよ。これ、写真、写真!」 まあ、うまく撮れていませんが、チッチキ夫人の要望です。 水場の近くに、もう一人、石の仏さんがいらっしゃいました。 金剛山にのぼる人、下りてきた人、結構、人通りのある山道です。でも、圧倒的に下山の人が多いですね。昼前くらいの時間でしたが、皆さん、かなり朝早くから登って降りていらっしゃったようです。 前を歩いていたチッチキ夫人が、草むらを指さして呼んでいます。「ねえ、これ、水引草よ。」「立原道造ですか?」「なにそれ?」「いや、水引草に風がたちですけど。」「まあ、それはともかくとして、あんまり見ないのよ。」「おばーちゃんのとこにもないの?」「ないない。似たようなのは、あっちこっちあるけどね。」 ほんとうは、ここからふもとの駐車場のあたりまで、もうちょっとあれこれ書いて「下山」編を終わるつもりでしたが、ちょっと無視されて癪なので、水引草にこだわって引用しますね。 のちのおもひに 立原道造夢はいつもかへつて行つた 山の麓のさびしい村に水引草に風が立ち草ひばりのうたひやまないしづまりかへつた午さがりの林道をうららかに青い空には陽がてり 火山は眠つてゐた――そして私は見て来たものを 島々を 波を 岬を 日光月光をだれもきいてゐないと知りながら 語りつづけた……夢は そのさきには もうゆかないなにもかも 忘れ果てようとおもひ忘れつくしたことさへ 忘れてしまつたときには夢は 真冬の追憶のうちに凍るであらうそして それは戸をあけて 寂寥のなかに星くづにてらされた道を過ぎ去るであらう 但馬の田舎暮らしの少年が京都の町中で下宿しながら予備校通いの1年を送ったのは、50年前の事なのですが、その時、生まれて初めて覚えた詩がこれなのですね。 今となっては、四季派の抒情詩の代表のような詩を口ずさむ少年だったというのは、何とも恥ずかしい話なのですが、たぶん、初めての一人暮らしで、「夢はいつもかえって行った 山のふもとのさびしい村に」の一節に惹かれただけなんでしょうね。だって、水引草って初めて見たんですから、この日(笑)。ほんと、いい加減なものですね。 というわけで、下山編、もう少し続くかもです。ボタン押してね!

2022.11.08

コメント(0)

-

徘徊日記 2022年11月6日(日)「団地の秋」 団地あたり

「団地の秋」 徘徊日記 2022年11月6日(日) 団地あたりバス通りのプラタナスです。いや、ポプラかな? 団地の桜の紅葉。そして、色づいてきたイチョウ。 青空がうれしいですね。 おいしそうな色になってきたカリン。 カリンはいい香りがします。含まれている成分には、青梅と似た毒があるそうで、そのままでは渋くて苦いだけですがカリン酒とか、はちみつ漬け、ジャムに加工すればいろんな薬効があるそうです。有名なのはのど薬ですが、美肌効果とかもあるようですよ。 今年は「ご自由に」という管理組合の看板も出ていて、手が届くところの実は、もう、ありません(笑)。ぼくは、一番高いところの実を狙っていますが、今日は写真だけです。 何はともあれ、のどかな秋の日でした。ボタン押してね!

2022.11.07

コメント(0)

-

平川雄一朗「耳をすませば」109ハットno16

平川雄一朗「耳をすませば」109ハット 11月5日の土曜日でした、夕方から昔のお友達と会う約束があって、時間をつぶすのに、ちょうどいい映画はないかと探して見つけました。「耳をすませば」の実写版です。カントリー・ロードこの道 ずっとゆけばあの街に つづいてる 気がするカントリー・ロード スタジオ・ジブリのアニメ映画「耳をすませば」を主題歌のカントリ―・ロードの、子供っぽい(悪口ではありません)訳詩で覚えていて、「おお、実写か!?」という気分で見ました。 雫ちゃんと聖司君、征爾君じゃなくて聖司君の、あの日から10年後のドラマでした。雫ちゃんは清野菜名さんというおねーさんで、聖司君は松坂桃李くんというおにーさんになっていました。 アニメと実写の真ん中位を狙った映画なのでしょうか、それとも、ただ、ただ、役者がへたくそなだけでしょうか、まあ、そういう映画だったのですが、見続けていると、だんだん、学芸会にも慣れてくるのでしょうね、結構楽しく見終えました。 不思議に思ったのは、アニメというか、マンガでは気にならないセリフ、例えば図書館の高坂先生(宮下かな子)と中学生の雫(安原琉那)の会話とかが、ものすごく不自然に聞こえることでした。映像がマンガだと耐えられるのですが、実写だと、どうも、見ているほうに違うことが起こるようですね。 猫のバロンの館の老主人の近藤正臣を「オジーちゃん」と呼び続けていたのも、なんか、変でした。もっとも、不自然になりかねないセリフを、普通のセリフとしてしゃべっていたのは、さすがの近藤正臣だったわけで、やっぱり、ほかの人がへたくそなだけの事だったのかもしれませんね(笑)。 まあ、勝手な感想ですが、アニメの時の主題歌カントリー・ロードは、へたくそな、いや、あどけない子供の歌になっていたのがよかったのですが、今回の「翼を下さい」は、そのパターンでは、今一、朝焼けの空とマッチし損ねていたのも、不思議でした。 なんとなくけなしてばかりのようですが、でも、雫ちゃん(清野菜名)のラストシーンの笑顔は可愛らしくてよかったですね。拍手!でした。監督 平川雄一朗原作 柊あおい脚本 平川雄一朗撮影 中山光一照明 藤井勇編集 山口牧子音楽 高見優主題歌 杏キャスト清野菜名(月島雫)松坂桃李(天沢聖司)山田裕貴(杉村竜也)内田理央(原田夕子)安原琉那(月島雫・中学生)中川翼(天沢聖司・中学生)荒木飛羽(杉村竜也・中学生)住友沙来(原田夕子・中学生)宮下かな子(高坂先生)近藤正臣(おじいさん)2022年・114分・G・日本配給 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント・松竹109シネマズ・ハットno16

2022.11.06

コメント(0)

-

バルディミール・ヨハンソン「LAMBラム」kino cinema 神戸国際no6

バルディミール・ヨハンソン「LAMBラム」kino cinema 神戸国際 チラシか何かでタル・ベーラというハンガリーの映画監督が制作にかかわっているというのを見かけて気になりました。三宮の国際松竹という映画館がkino cinema 神戸国際という名前に変わって、たぶん、初めてやってきました。見たのはバルディミール・ヨハンソンという監督の撮った「LAMB」というアイスランドが舞台の作品でした。 やって来たのは11月4日で、祝日明けの金曜日だったのですが、映画館は空いていました。開場の15分ほど前にチケット販売ブースに行ったのですが、作品名をいうと、全席空欄の会場図が表示されたので、思わず尋ねました。「どこでもいいの?」「はい。」「えっ、まだ、ぼく一人?」「はい。」 会場は100人を超えるホールでしたが、結局、最後までぼく一人でした。こういう経験は、まあ、初めてではありませんが、映画が映画だったので、落ち着きませんでしたね(笑)。 で、映画ですが、少しくすぶったような白い画面で始まりました。雪原にガスが立ち込めているようで、カメラが前に進んで、そのガスが段々晴れてくると10数頭の馬が見えてきました。足の太い、大型の、道産子みたいな馬です。その馬群が、いったん右に進みながら、カメラを避けるように左に動き、逃げっるように画面から消えると、雪原のずっと向こうに人の住処のような明かりが見えて、だんだん近づいていくと羊小屋にたどり着くシーンから始まりました。 全編を見終えて、このシーンが一番印象に残りました。 実は、この作品のラストは草原の真ん中で主人公のマリア(ノオミ・ラパス)、上のチラシで羊を抱えている女性ですが、その彼女が草原の真ん中に立ち尽くし「これがアイスランドですよ。」といわんばかりの、緑の草原が続き、遠くに黒っぽい山の姿が見えるのですが、その彼方を、何かを探すよう見つめるシーンなのですが、彼女のその視線は、たぶん、最初の映像で、見ていた僕が「これは誰なんだ?」と感じた、最初のカメラの視線に呼応していたのでしょうね。 二つの視線は、映画のなかでは交差するだけで、ぶつかり合うことはなかったと思いますが、ぼくにとって、この映画の分かりにくさは、その、互いの視線がぶつからないという一点でした。 登場人物の名前とか、羊飼いとかのディテールはキリスト教的な神話を彷彿とさせますが、見ながら感じたのは、どちらかというと、どこの古代社会にもある異類婚譚とか獣人伝説をネタにしていた印象のほうだったのですが、一方で、マリアという女性が、母性的な、あるいは、女性的な、神経症的な、現代的人格を内包した人物として登場してくることが、最初の映像がイメージさせた、時間と空間を超越した北の果ての異界という、ぼくの勝手な思い込みと、なかなかマッチしないという違和感が最後の最後までぬぐえなかった作品でした。 マア、見る人によれば「そこがいい!」ということかもしれませんが、ぼくには「わけわからん!」という不満の残る、突然の終幕でした。 まあ、そんな映画を、広いホールの豪華なソファーに寝転ぶように座って、たった一人のまま見終えるという「異界」体験はなかなかの体験ではあったのでした(笑) それにしても、まあ、ぼくごときが心配することではありませんが、映画館は大丈夫なのでしょうか。この映画、曲がりなりにも(?)カンヌで賞をとった作品なのですよ。主演のノオミ・パラスという女優さんだって、ぼくでさえ初めてではない有名俳優だと思うんですけどね。この映画の演技も拍手!でしたよ。監督 バルディミール・ヨハンソン脚本 ショーン バルディミール・ヨハンソン撮影 イーライ・アレンソン美術 スノッリ・フレイル・ヒルマルソン衣装 マルグレット・エイナルスドッティル編集 アグニェシュカ・グリンスカ音楽 ソーラリン・グドナソンキャストノオミ・ラパス(妻マリア)ヒナミル・スナイル・グブズナソン(夫イングヴァル)ビョルン・フリーヌル・ハラルドソン(夫の弟ペートゥル)2021年・106分・R15+・アイスランド・スウェーデン・ポーランド合作原題「Lamb」2022・11・04-no122・kino cinema 神戸国際no6

2022.11.05

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年11月3日(木)「てんちょうせつ?いえいえ、ウマオイの日」

ベランダだより 2022年11月3日(木)「てんちょうせつ?いえいえ、ウマオイの日」 今日は2022年11月3日の木曜日です。今は「文化の日」ですが、もともとは明治天皇の誕生日で、「天長節てんちょうせつ」だったそうです。 ところで、この日は、我が家では、ずっと、ケーキを食べる日です。「文化」とも「天皇さん」とも関係ありません。同居人のチッチキ夫人のお誕生会です。 ゆかいな仲間たちがいなくなって、丸ごとケーキをつくったり、買ってきたりすることがほとんどなくなったのですが、シマクマ君、何を思ったのでしょう。明石まで出かけたついでにお誕生日ケーキを買ってきました。小さいながらも、丸ごとケーキです。ついでに年齢表示用ローソクも買い込んで嬉しがっています。 で、老夫婦のお誕生会です。 ちなみに同居人は56歳ではありません、なおかつ65歳でもありません。「ちょっと、年、間違えてない?」「なんで?」「65歳にはなってないけど。」「えーっ?そうなん。」「じゃあ、56歳ということにして、ケーキは丸ごと私ということで。」「そんなン、いっぺんに食べるの大変やろ。」 優しいふりをしたシマクマ君でしたが、馬脚をさらしてしまいましたね。そういえば今日は朝からベランダの天井にウマオイが現れて、写真を撮るのに四苦八苦したのでした。 まあ、とか何とか云いながら、一人で平らげることは諦めたようですが、一人でハッピバースデイを歌い、ご満悦でパクついていました。もちろんシマクマ君もお相伴しましたが、残りはどこに消えるのでしょうか?(笑) 我が家の「妻長節(?)」の一こまでした。ボタン押してね!

2022.11.04

コメント(0)

-

ベランダだより 2022年9月2日(金)「朝顔日記」

ベランダだより 2022年9月2日(金)「朝顔日記」9月2日のアサガオ 9月になりましたがまだ咲いています。「朝顔日記」ももう少しで終わりでしょうね。残念ですが花に元気がありません。 色も形も遠慮がちです。9月2日のコロナ体験記 シマクマ君は、一応、濃厚接触者のママだと自覚しているのですが、お買い物には出かけられます。チッチキ夫人は、まだ隔離期間継続中ですが、症状も収まって読書三昧です。昼寝と読書、まあ、地獄での極楽体験ですね(笑)。9月2日のサナギくん 昨日の9月1日のベランダだよりで報告したスリッパのサナギくんです。昨日は緑のモスラ君のままだったのが、だんだん普通に見かけるサナギくんに変わってきました。糸を吐くとかしていないのに、こんなふうに変わるのですね。ふしぎです!ボタン押してね!

2022.11.03

コメント(0)

-

フランソワ・トリュフォー「大人は判ってくれない」シネ・リーブル神戸no168

フランソワ・トリュフォー「大人は判ってくれない」シネ・リーブル神戸 2022年10月9日は雨の日曜日でした。その上、連休の真ん中です。普通は出かけませんが、まあ、見るチャンスが最後なのででかけました。「フランソワ・トリュホーの冒険」シリーズで上映中の「大人はわかってくれない」です。これを見落とすわけにはいきません。 「大人は判ってくれない」、いわずと知れたトリュフォーの始まりの傑作です。見る前から「傑作」というのも、ちょっと、とは思うのですが、40年前に見た記憶が「傑作!」とだけ残っているので仕方がありません。 シネ・リーブルに到着して、映画館のポスターを見て、ハッと気づいて笑ってしまいました。家を出てから、ここまで、「今日見るのは『子供は判ってくれない』だ」と思い込んでいたのです。 なんで、そんなふうに思い込んでいたのか、なんとなく気になりながら予約していたいつもの座席に座りました。日曜でしたが、十数名の「お年寄りの会」でした。 原題の「Les Quatre Cents Coups」は、フランス語なんてできませんが、むりやり直訳すれば「400回の殴打、打撃」でしょうか。両親の不和、先生の無理解、いきなりの平手打ち、いや、ホント、「大人は判ってくれない」仕打ちにさらされ続けるドワネルくん(ジャン=ピエール・レオ)ですが、そこはそれ、この作品から20年、トリュフォー映画の主役を張り続ける少年ですからね、ただでは起きないというやつですね。 最後の最後に、感化院(?)を逃げ出したドワネルくんが海の向こう向かって歩き出して、振り向いてこっちを睨み据えた、その顔に向かって「異議なし!」と、久しぶりに叫びそうでした。 何処まで行っても「判ってくれない」大人たちの社会の現実に対して、あくまでもたたかい続けるこの少年の姿を初めて見たのは40年ほど前のことで、粋がって「異議なし!」と叫んだ(まあ、叫んではいませんが)記憶が沸沸と湧いてくる鑑賞(そんな、ええもんかよ!)だったのですが、寄る年波のせいでしょうか、「なるほど、トリュフォー版『恐るべき子供たち』やな。」という、若干、日和った懐古気分を抱えながら映画館を出ましたが、家にたどり着いたころには、「いや、そうはいっても、子供は判ってくれないよな。」と思う始末で、まあ、元の木阿弥でした(笑) 1960年に日本で初公開されたそうですが、ぼくが見たのは70年代の半ばでした。「アメリカの夜」とか「アデルの恋の物語」が封切られたころで、「ヌーベルバーグを見なくっちゃ!」という焦りのようなものに駆られて、大毎地下だか元映だか、今はもうなくなった名画座で、とにかく地下にあった映画館で見たような気がするのですが、館内には若い熱気が充満していたような印象が残っています。映画にアジテーションの力が、まだ、あった時代だったのでしょうね(笑)。しかし、もう一度それにしても、最後のシーンは素晴らしいですね。このシーンを残した監督、トリュフォーとドワネル少年に拍手!でした。監督 フランソワ・トリュフォー原案 フランソワ・トリュフォー脚本 フランソワ・トリュフォー マルセル・ムーシー撮影 アンリ・ドカエ撮影助手 ジャン・ラビエ アラン・ルバン美術 ベルナール・エバン編集 マリー=ジョゼフ・ヨヨット音楽 ジャン・コンスタンタン助監督 フィリップ・ド・ブロカキャストジャン=ピエール・レオ(アントワーヌ・ドワネル)パトリック・オーフェイ(ルネ・ビジェー親友)アルベール・レミー(ジュリアン父)クレール・モーリエ(ジルベルト母)1959年・99分・PG12・フランス原題「Les Quatre Cents Coups」日本初公開 1960年3月17日2022・10・09-no118・シネ・リーブル神戸no168

2022.11.02

コメント(0)

-

キウィ・チョウ「時代革命 Revolution of Our Times」元町映画館no148

キウィ・チョウ「時代革命 Revolution of Our Times」元町映画館 あんまり元気が出なかった2022年の10月が終わります。月末の31日、金曜日、元町映画館で見たのはキウィ・チョウ監督のドキュメンタリー「時代革命」でした。チラシには「Revolution of Our Times」という英語表記が載せられています。「ぼくらの革命」とでも訳すのかな? と、まあ、のんきなことを思い浮かべながら見はじめましたが、徹底的に打ちのめされてしまいました。 映画は2019年の香港が舞台でした。「逃亡犯条例改正案」に反対する200万人を超える参加で闘われた民主化闘争のドキュメンタリーです。 「国家権力」は、個人に対して、本質的に暴力であることを、臆面もなくさらけ出すかのような、想像を絶する弾圧に対して、「光復香港、時代革命!」「香港人、加油!」とシュプレヒコールを繰り返し、闘い続ける「香港人」たちの姿を記録していました。 度重なる逮捕、拘束の結果でしょうか、明確な闘争目標を失い、際立つリーダーを失った市民、学生たちが「Be Water(流水革命)」を標榜しながら、ゲリラ戦を展開してる姿にこころを打たれながらも、その姿は「ぼくらの革命」などという、のんびりした言葉ではとても表せるものではないことを実感し、暗澹たる気分で見終えました。 言葉がありません。 「香港、加油!」とつぶやきなおしても、明るい結末が浮かぶわけでもないのですが、人類の、とりあえずの到達点である民主主義が崩壊していく過程が露骨に現出しつつある今、もう一度「香港、加油!」と声を上げるべき社会にぼくたちは生きていることだけは確かだと思いました。ぼくたちが暮らしている「日本」という国も例外ではありませんね。 弾圧の嵐の中で、この記録を残した監督キウィ・チョウに拍手!、戦い続ける「香港人」の人々に拍手!でした。監督 キウィ・チョウ2021年・158分・G・香港原題「時代革命 Revolution of Our Times」2022・10・31-no121・元町映画館no148

2022.11.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 本のある暮らし

- Book #0929 ゴールドマン・サックス…

- (2025-11-15 00:00:13)

-

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

- 過去への思いと現在を生きる意義

- (2025-11-13 12:41:44)

-

-

-

- 楽天ブックス

- ぽこ あ ポケモン(*´ω`)

- (2025-11-15 12:57:27)

-