2025年09月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

前半は夏、後半はやや秋の9月も終わりぬ

消化試合のように大した意味も無く9月は過ぎ去って行く。夏と言えば夏、秋と言えば少し秋。台風が来るで無し、雨はひどく降ることは有ったものの印象的なことは無い。すっきり晴れたことが無かった印象だけは残っている。 そんな9月は釣で終わった。西浦で中アジが釣れる情報が入って一念発起5時前に出掛けた。この頃はモチベーションが上がらないので早く行くことは無かったのだ。5時半に着いてみれば何人かがもう竿を出していたが、どうやら釣れないらしい。情報は夕方の好漁だったので、朝釣れるとは限らないのだ。 延べ竿でのサビキ釣りをしたら、やはり食いは悪く中アジは1匹、アジゴは9匹釣れて数匹は泳がせ釣用に活かしておいた。1時間ほどでアジ釣りは止めてテトラで泳がせ釣をしようとしたら、釣り易い場所には先客のエギングマンがいたので断念して港内で試みてみたが釣れなかった。 身のこなしが相当退化しているので、テトラを渡ることが危うくなっている。無理は禁物なのだ。やがてテトラの何時もの場所が開いたので、そこで遠投のグレ釣りをしてみた。結果はコッパグレが数匹釣れただけだった。しかし目前の海面にはセイゴと思われるボイルが頻繁に見られたが、アジゴは既になく釣ることは出来なかった。しかし今後の楽しみが出来た。 止める前に港内でグレ釣りをしてみたら、まぐれ当たりで28cmの足裏サイズが釣れたのが、せめてもの慰めになった。 27日 西区の西部霊園へ登ってハチクマ渡りを見に行った。天気は余り良くない。10時から20分の間だけ20羽ほどが飯盛山を通過して行った。その後は途絶えてしまった。動物の糞にウラギンシジミが集まっていた。何に惹かれたのか。墓石の上にトノサマバッタ潮汲みに行った姪浜漁港にはノリ養殖用の浮や資材が並んでいた。例年より遅れているのは暑かった夏のせい。博多湾の一隅で今だにノリ養殖がされているのは知られていない。浮き流し養殖。浜でカラスが集まっている時は餌がある証拠おびただしいカラスの足跡。殆ど食い尽くされたスズキの死骸。博多港から出港してきたクルーズ船。船腹を壱岐対馬へ向かうジェットホイールヴィーナス。大きさの対比がすごい。移動するのか、ウミネコが多数舞う。茶色の若鳥が多いのは大いに繁殖している証。能古島と志賀島の海峡を抜けて外海へ出る。観覧車は僅か足だけに解体されていた。護岸の下の方に引っ掛かっている魚の内臓。これを虎視眈々と狙うハシブトガラス。カラスの悪食には舌を巻く。掃除屋の一面もあるが増えすぎると害の方が大きい。29日 どうしても唐津と糸島県境の浮岳を通過するハチクマ渡りを見たくて出掛けた。雨が降るようには見えなかったが、10時頃に林道へ入る頃には北の海上から黒雲が押し寄せ、わびしい林道で雨になった。かなりの降り様で、もう夏の雨の暖かさはすでに無く、合羽も無いので濡れるに任せ、耐え切れずカシの木の下で雨宿りをする羽目になった。雨垂れならまだ我慢できる。 小一時間降って雨は止んだ。目当ての場所で衣類の着干ししながら空を見ていた。待てど暮らせどハチクマは現れず、午後1時頃に下山し始めて空を見れば、雲が多い高い空をハチクマが水平飛行するのが見えた。わずか10分以内で10羽西へ飛び去った。その後は途絶えてしまったが、諦めていたので幸運だった。 せめて一度は好条件で見てみたいと思っている。すっかり秋めけば、もう渡り期間は残り少ないと思われる。やがて大陸からハイタカが渡って来る。シロバナサクラタデ雨が上がった浮岳雨後の贈り物ルリタテハ。翅の裏側前回は花だったヤマウドはもう実が熟していた。ミズヒキの花キンミズヒキの種ハギの種ピンク色のツリフネソウ。単なる変異なのか?通常のツリフネソウいわゆる野菊、多くの種類がある。旋回するハチクマ水平飛行で一気に遠ざかる。左上がハチクマ、右下はトビ。

Sep 30, 2025

コメント(0)

-

飯盛山へハチクマ渡りを見に行く。

25日は唐泊の外側へ釣りに行くつもりだった。それが未明の2時に激しい下痢に襲われた。痛みは無かったがあまり経験がないようなひどさで、以降は眠れなかった。もちろん釣りに行くことは断念し、朝飯を食うことは出来なかった。一日臥せっていても良かったが、8時には起床した。 原因は分からなかったが、この夏の疲労が胃腸に現れたように思われる。元気は無かったが下痢は止まったので、バイクで15分位で行ける飯盛山へ行って見ることにした。昼飯も食えそうになかったので麦茶だけ携えて、バイクで行ける中腹に着いたのは10時頃。 晴れ間は有ったが前線通過で雲が多く、何より蒸し暑かった。こんな季節外れの暑い日に、多く飛んだことは過去に何度もある。ただ見始めて10年以上が経過し、山道の両脇の木々は成長して視界が年々狭くなっている。 風向きから現れそうな方向を予測しながら45分が経過した時に、1羽のハチクマが東から飛んで来た。続けて10羽ほどがやって来て南西の方向に飛び去る。その後も散発でやって来て、2時間見て60羽を数えた。 まだ最盛期のような飛来数ではないが、間違いなく渡りが始まっている。風向きで高く上昇せずに峰を超えて行く。オオカマキリ小さい花のアキザクラ。麓の飯盛神社で咲いていた。フヨウ24日は西浦へ釣りに行ったが、前日と手のひらを返したような不漁だった。テトラでの遠投では1度の当たりも無く、港内でも釣れなかった。ショウサイフグを1匹釣り、やって来た2匹のボラにちょっかいを出して1匹釣れたが海へ放した。釣り場へは道草しながら向かった。西区横浜のテトラでダイサギが多数獲物を待っていた。見ていると、場所取りのいさかいが絶えない。何れも同じ何処かで見た光景。テトラの上から小魚を狙っても、ダイサギの首が長いとはいえとても海まで届かない。海面に降りたサギが見えるように、獲物が海面近くに来ると、飛び込んで嘴で捕える。それで場所取りに励む。打ち上った貝殻。ここから少し離れた長い砂浜は何故か貝殻を見たことが無い。度々の降雨で流れ出たホテイアオイが浮島のように今津湾に浮かんでいる。満ち潮で川を遡るが、いずれ海水で枯れる。タシギチュウシャクシギ彩雲グリーンモンスタークズは新しい道の擁壁を上から下っている。何もかも覆い尽す最強の蔓植物。ナガサキアゲハナガサキアゲハの雄

Sep 25, 2025

コメント(0)

-

日程を変更して22日は山へ,23日は西浦で雨釣する。

23日が晴れから雨に予報が変更になったので、予定を逆にして22日は前回行った唐津糸島の県境の林道へハチクマ渡りを見に行った。23日は朝から雨が降っていたが、祭日の雨は釣り人が少ないので西浦へ釣りに行った。 例年ならハチクマ渡りはもう始まっている頃だが、残暑がしつこく続いているので遅れているようで、毎年油山で渡りを観測しているので、今の状況を検索すればすぐに分かることなのにしていない。人間嫌い、群れ嫌いの偏狭さが色々災いしている。 22日は朝から上天気で、前回と同じく今津湾から糸島へ魚の直売店に寄りながら原付バイクで走った。新月の上げ潮で今津湾の干潟はほとんど水没していた。ホウロクシギは湾で水没前の漁をしていた。前回満ち潮時に休憩していた、リンゴガイの稲の食害で空間が出来た田んぼに行って見た。潮満ちて漁が出来なくなるときっとやって来ると予想してのことだった。 意外にも何日も見ていなかったセイタカシギが、6羽先に餌を探していた。程なく、ホウロクシギが次々に飛来したが、飛ぶ姿を写そうとするが動きが早く、あっという間に降りてしまい写せない。シギ類は遠く渡りをする鳥なので飛行には長けていて、道中の猛禽類の襲撃から逃げるだけの飛行能力がある。 幸運なことに先客のセイタカシギと、ホウロクシギとを同時に見ることが出来た。体格を比較するとホウロクシギの方がかなり大きかった。両種はおおむね干渉せずに過ごしていたのは餌の競合が無いせいだろう。ミサゴが今津湾上を餌を探して飛んでいた。ダイサギが潮が上がって来た中で魚を狙っている。後に行くはずの東風が強く羽毛が起こされる。アオサギわずかに残った干潟にホウロクシギが残っている。やがて田んぼへ移動する。鳴きながら飛び回るタシギタシギの群れやって来たホウロクシギ。賑やかになった田んぼ。体格差は歴然小さいシギはチュウシャクシギか?ホウロクシギにちょっと威嚇されたセイタカシギ。平和裏に同居している両種。電柱の上で食事中だったミサゴが飛び立った。赤米というより黒米早稲の切り株はもう稲穂を付けている。再生2期作がブームになりつつある。糸島市深江の国道の中央にアライグマの轢死体があった。アライグマを見たのは初めて。あちこちに広がっていると聞いても、自分で見ることは無かった。成獣のようでタヌキぐらいの大きさ。道路脇のノアサガオ。林道に横たわるシマヘビ。外傷は見えなかったが死んでいる。頭部には赤っぽいアリが群がっていた。林道を進むと開けたところに出て、見上げた空にノスリ(上)がいた。下はトビ。急降下するノスリ。足を出しての降下はブレーキがかかる。同時に3羽のノスリがいたのは、渡って来た直後だろう。トビと重なっている。ヨメナとハナアブミドリヒョウモンツチイナゴの幼虫林道の180度見渡せる場所で東を中心に見ていると、11時前に1羽の鳥影が現れた。ハチクマと分かる。翼の羽が多く抜けている。浮嶽の風に乗って飛び去った。1羽見てから後続は皆無だった。たまたま1羽やって来たのか、まだ時期が早いのか、0なら諦めがつくのに、今後どうするか悩ましい。ツクツクボウシが鳴いている。この秋は少ない気がする。そう言えばヒグラシの鳴き声を長く聞いていない。トゲカメムシ海から遠いのにミサゴが1羽飛んだ。ヒガンバナの蜜を吸うモンキアゲハ。名が分からないキセルアザミとガの仲間ヒメクロホウジャク。ゲンノショウコ渡り途上のアサギマダラ。マルバフジバカマの蜜を吸っている。ツリフネソウセリ科ノダケとヒメスズメバチ、ミスジチョウ。キツリフネソウイチモンジチョウオオマエグロメバエ?瘦せこけたタヌキが横たわっていた。生きていたので棒で触ると立ち上がった。右足の下部が切断している。ヨタヨタしてうまく歩けない。野生ではとても生きて行けないだろう。ノダケとハナバチの一種雷山の千如寺。浮岳から白糸、白糸から雷山の長い林道の縦走も終わった。ヒガンバナとカラスアゲハニラの花とツマグロヒョウモン23日秋分の日 早朝はかなりの雨が降っていたのが朝には上がり、釣りは止めようかと思っていたのに、それで行くことにした。合羽を着て風が東なので西浦へ直行する。8時頃から釣り始めると雨になった。しかもかなり強い雨で、合羽から滲みて来て服を濡らし、夏の温い雨より冷たく、季節の変化を知る。 雨の中テトラで釣るのも嫌だし、釣り易い港内での延べ竿釣りにした。海面は降雨による濁りが覆っていたが、下にまでは拡散していないことは分かっている。浮き下を3.5mにして釣る。小物が餌を取ってしまうので頻繁に餌付けと投入を繰り返している内に、ボラが食い付いた。 散々引き回して浮上したのはよく肥えた50cmのボラ。ボラの産卵は10月末ごろから始まるので今頃が一番脂が乗っている。日頃姿を見せないアジゴもポツポツ釣れる。 足裏サイズのグレも1匹、35cmのチヌも1匹、ボラは5匹も釣れてしまった。予想外の展開に、需要が少ないボラの大漁は思案もので、これまでは待っていたのに次は遠慮せにゃならん。潮が引くのを待っているダイサギとアオサギ。鳥たちは干満時間が日毎にズレて行くことを知っているだろうか。ホウロクシギたちは潮が引くのを待ちきれず漁場に出ていた。

Sep 23, 2025

コメント(0)

-

秋分の日を前して秋が訪れた

永遠に続くかと思われた暑い夏は、20日に前線が南下した後一気に秋がやって来た。これまで南風が多かったのに、北風に変わり体感的に秋になった。日本の四季は次第に変化することなく、ある日を境に一気に変化するようになった気がする。 19日は釣りに出掛けたが、北東の風が強く唐泊では向かい風になったので西浦へ直行した。20日は天候不良で出掛けなかった。 21日は前線が通過した後ながら湿った空気が残り、終日雲が多かった。九大の椎木講堂で西区の消防団と糸島市の消防団の太鼓演奏があるというので出掛けた。道中はいつも通る今津湾岸と、元岡水田地帯だったので道中の楽しみもある。 演奏は和太鼓と纏いの競演や福岡市消防音楽隊の演奏など2時間にわたって熱演があった。19日 西浦のテトラで遠投グレ釣りをしてみた。毎年秋以降は港内は下火になり外海で釣れる。結果は25cmのグレが2匹と手の平サイズ6匹が釣れた。これまで試みたことも無かったので、今後上向くだろう。博多湾側は北東の風で波がある。小田川河口にクサフグが多く見られた。中国からのクルーズ船溜池に落ちてもがく力も無いウラギンシジミ昆虫の季節も終盤になって来た。この夏はギンヤンマをはじめ、トンボが少なかった。ヒシの上に乗っても沈まないダイサギ。干潟で餌を獲るホウロクシギ。20日 朝は焼けた雲をベランダから見た。天候悪化の前触れ。カササギが2羽電線に止まっていた。21日雲が多い空。朝は新月の満潮で漁は出来ず休むサギたち。水田で休むホウロクシギ。セイタカシギのように田んぼで摂餌はしない。九大椎木講堂纏に書かれた漢字は地区を表している。波は波呂、福は福吉、前は前原、可は可也、加は加布里。消防音楽隊福岡市西区の消防団。金武、今津、今宿など地区名が見える。帰りも行きと同じ道をトレースした。朝見たシギたちは同じ場所にいた。まだ潮が引ききっていないので残っているのだろう。そろそろ狩りが出来るぐらい潮が引くはずだが、シギたちはその状況をどうして知るのだろう。潮がかなり引いた今津瑞梅寺川河口には待機するサギ類、カワウが多くいた。 すっかり秋めいても晴れた日中は気温が上がるが、朝晩は涼しくなるだろう。秋分の日は再度ハチクマ渡りを見る為に山に行く積り。

Sep 21, 2025

コメント(0)

-

季節を分ける雨が降る。釣りは休んで県展を見に行く。

早朝の3時頃には秋雨前線が南下するに伴い激しい雨と風で目が覚めた。朝には一旦雨は上がり、もう南下し切ったと思っていると、夕方には再び雨になり気温がかなり下がった。夕方の気温は前日より3度も下がって、この夏以降初めて涼し過ぎる体感になった。 折から始まった秋の県展の油絵部門を見に行き、芸術の秋にふさわしい1日になった。18日県立美術館の東隣には福岡市民ホールがあったが、西隣に新築されたので旧ホールは解体の真っ最中だった。新しい市民ホール。コンサートが開催されている。芝生がイネ科らしい花を付けていた。17日 16日に唐泊のテトラでボラを見たので続けて釣りに行った。唐泊は東に面しているので朝から日に照らされて耐え難い暑さで、4時間以上釣った後はさすがに疲れた。今後は気温が下がる見込みなので、楽になるだろう。 コッパグレは潮が引いてから活性化したが、ボラは姿を見せなかった。15cm位のコッパグレは40匹ほど釣ったが持ち帰ったのは18匹だった。朝から入道雲が出ていた。昼間はしぼむオシロイバナ数日見なかったセイタカシギは2羽いた。昼頃には積乱雲がますます増えていた。 夕方には雷雨になって、落雷が多く見られた。

Sep 18, 2025

コメント(0)

-

海も山も秋がそこまで来ている

16日は午前中は良く晴れて気温も上昇して夏らしい天気だった。午後に用事があったので午前中だけ釣りに行った。 西浦へ行くか、唐泊へ行くか少し思案したが、そろそろ秋ボラが釣れるか探ってみようと唐泊のテトラで釣ってみた。釣り始めたのは8時頃で、反転籠での遠投釣りは久し振りのことで、初めから期待はしていないあくまで試験操業。 釣り始めて1時間は何も釣れなかった。浮き下は1mあるかなしかなので、釣れてもコッパグレ位だろうが、長い間唐泊では実績がない。やがてコッパグレが食い出して、時々2本針に2匹食ったりするが、手の平にも満たない小型ばかり。たまに釣れても手のひらサイズで、20cm弱はキープした。 肝心のボラは現れた。しかし長くは留まらず釣れなかった。姿を見ただけで今後に期待が持てる。普段餌を撒く釣り人そのものがいないのだから、ボラが飼い付け状態になっていないので釣れだすまでに日数が掛かる。 11時まで釣って止めた。次も唐泊のテトラで釣ってみたいと思っている。5匹の釣果はこの秋唐泊テトラでの最初のもの。時間が進むにつれて雲が盛り上がり、南東の方向から積乱雲が発達して午後4時ごろからスコールのような激しい雨が降った。見事なカーブを描く飛行機雲。カニをついばむホウロクシギシギの後方の干潟にはカニが多く見えている。14日 姪浜へ潮汲みに行くと観覧車の解体が進んでいた。かつてはもっと大きい観覧車も並列していて、夜はネオンが綺麗だった。全ての物には始まりと終わりがある。壊されて行く観覧車を追悼するため、日の入り頃に再び訪れた。昼間の観覧車15日 糸島市の直売店で魚を見た後、福吉の背後の山の林道へ行って見た。前に行った時に林道の開けた場所があって、秋のハチクマ渡りが見られそうな感じがしたので、もしやと淡い期待をして昼頃の時間を過ごしてみたが、まだ早いのか見られなかった。 山道にはススキが穂を出し、ハギやツリフネソウがそこかしこで咲いていて植物界は順調に秋が進んでいた。後で向かう脊振山系の西の山には雲が懸っていた。キイロコスモスの花とキアゲハ溜池で翼を乾かすカワウぐったりして止まっているトビの若鳥。赤米ヤマウドの花ツマグロヒョウモンツマグロヒョウモンとミドリヒョウモン。アゲハチョウミドリヒョウモンジョロウグモツリフネソウ名が分からないマメ科の花海岸近くのソテツに多いクロマダラソテツシジミが標高500mにいた。ゲンノショウコハギコガタスズメバチがウドの花の蜜を吸っている。ハチに擬態しているアブ、オオヒゲナガハナアブ?日光環マルバフジバカマの蜜を吸うサカハチョウ。ミドリヒョウモンキクイモキツリフネソウの花の端は丸まっていない。福岡市西区今津や能古島

Sep 16, 2025

コメント(0)

-

夏はすっかり終わった

天気図では列島付近に長々と延びる停滞前線を挟んで、高気圧や低気圧がぐちゃぐちゃに並んで夏の構図はすっかり崩れてしまった。長かった夏の天気で太平洋も日本海も海水温が上がり、雲を作る水蒸気は有り余っているため連日雲が多く、時に雷雨を降らせている。当分すっきりした晴天は望めそうもない。 晴天は無くても昼間は雨は降らないので、出掛けずにはいられない。12日,13日と西浦へ釣りに出掛けている。唐泊港内は小フグが大量発生して、アジゴも釣れなかったので、アジゴでの泳がせ釣も出来そうもない。 例年の秋のようには、カマス、サゴシ、クエ子、スズキ、カラスミボラ、青物など目白押しの魚が釣れるような気がしない。時期の応じて試験操業をしてみないと、釣り人が少ないので釣れるかどうかも分からない。異常な気象は必ず海への影響をもたらすはず。 12日には潮も遅れて満ち潮は早くないので、道草しながら釣り場へ向かった。12日朝は潮が引いて干潟が現れた瑞梅寺川河口、今津湾。ホウロクシギかヒバリセイタカシギは1羽だった。大雨の後初めて小田の浜を歩いた。オニヤドカリが貝殻から出た状態で渚に打ち上っていた。生きていたので海へ返した。9本脚のヒトデ。30cm位もある。貝殻はほとんど無かった。クロヒカゲ巨大化したオクラオクラの最後はこうなると知った。マルバツユクサミントの花釣りと言えば、珍しくコッパグレが13匹釣れた。漁獲は2人の知人に配った。夕方ベランダのピーマンの花が綺麗だったので写してみた。13日 前日が好調だったので、徘徊と釣りセットで7時に出た。カルガモタカブシギは背が高くないので腹まで水に浸かっている。比較するとセイタカシギの足の長さがよく分かる。雄の成鳥か。セイタカシギは3羽いた。刈り取りを待つばかりの稲。稲は稔が進むと葉は濃い緑から淡い黄緑に変化する。黄金色の稲穂は秋の豊饒の色ながら、高値が続いている。旬を迎えると出荷量も増え、作物の値段も手ごろになるのが通常だが、米はそうはならないのは残念なことだ。投機的な思惑が働いているのだろうが、妥協できる価格まで下がることを願う。美しい稲穂を見るとそう思う。 釣りは9時頃から3時間してみたが、前日が嘘のような不漁だった。バリ2匹グレ2匹だけ。ソウシハギを見られたのは良かった。ユリ科のツルボカガイモ畑のニラの花帰りも同じ場所にセイタカシギはいた。どうやら小さいリンゴガイを食っているようだ。潮が満ちているので水田で休んでいるホウロクシギ。サッパを咥えているダイサギ。晴れているように見えるが、高層雲に覆われている。その下を白い千切れ雲が流れている。

Sep 13, 2025

コメント(0)

-

夏と秋の狭間の前線が南下して涼しくなった

9日まで日本海に停滞していた秋雨前線と呼ばれる停滞前線は、夏と秋を分けている。全然が北にあると南から湿った高温の空気が吹き込んで蒸し暑い。その前線が9日の夜から10日朝にかけて南下した。降水量は大したことは無く、午後には晴れ間も出た。それとともに北からの空気に覆われて30度までしか気温が上がらず、かなり涼しかった。 午後に潮汲みの為姪浜漁港へ出掛けた。廃業して長い時間が経過して手付かずだったマリノアの観覧車が、やっと解体されつつあった。次の活躍の場が有ったのだろう、それともスクラップになるのか。前線が少し南へ下がっているので南は雲が多くなっている。現在問題になっている漁港の遊漁船係留。隻数は漁船を凌駕し、大型の豪華プレジャーボートも多い。9日 珍しく日の出前に西浦へ出掛けた。5時代前半だった日の出はいつの間にか6時頃まで遅くなっていた。開けた海岸沿いの道路から北を見れば、北の海上の前線上に雲が発生しているのが見えた。 8日未明の月食が見られた月は、まだ丸くやけに青白く西への行く手に残っていた。今津橋付近の今津湾にはダイサギとトビが多数集まってボラを狙っている。 釣りはと言えば先行した西浦でも後での唐泊でも不漁そのものだった。日の出前の空は赤く染まった。島は博多湾の能古島乳房雲が見える。最近よく見る。6時頃に日が出た。トビがかなり大きいボラを捕った。ミサゴのようにダイブは出来ないが、珍しい光景。灘山のダイヤモンド朝日。北の海上の雲が前線の存在を示している。溢れんばかりの海水。高温海水が膨張し、大潮と重なって潮位を押し上げる。唐泊へ移動した。帰りに小田川の河口で見れば60cm余りのスズキが力なく泳いでいた。弱った魚は見たくないと思いつつしばらく見ていた。手前のセイタカシギは眠っている。

Sep 10, 2025

コメント(0)

-

奴の着干し

8日未明の月食は曇って見られないと思っていたのに、何となく1時半に目が覚めてベランダから見上げた空に、欠け始めた満月が見えた。こうなると見ずにはおられず、皆既月食になった3時頃まで見てしまった。5分おき位に月を写してみたが、カメラの固定が悪く感度を高くしてみたものの、画質が悪く失敗した。 過去には何度か月食を見たが、宵の時間だったので屋外の条件が良い場所だったので良かった。月食のお陰で寝不足になり、少し寝て起きたのは5時過ぎだった。明るくなった空には不穏な雲が広がり、悪化した天気で雨も予想されたが、そそくさと朝飯を食って予定通り釣りに出掛けた。 気温が高いので合羽を着ずに、雨に濡れる積りで7時頃に出掛けた。道中で雨が降り出すと予想して、財布や携帯電話は初めからバイクのシート下へ入れて雨に備えた。 20分走った所で雨が降り始め、西浦へ到着した35分後にはすっかり濡れてしまったが、気温が高い雨で寒くは無かった。何時もの場所で8時頃から延べ竿で釣り始めた。大潮の満ち潮はどんどん潮位を上げた。30cm足らずのバリが1投目から釣れて出足が良かったが、スタートが良い時は往々にして後が悪い。 案の定満潮に近づくにつれて食いは下降線を辿り、11時まで釣って何時もの少漁だったが、最近釣った記憶が無い足裏サイズのグレが1匹釣れた。 雨は9時過ぎには止んで、日射しも出て雨で濡れた服はどんどん乾き、帰る頃にはすっかり乾燥した。昔子供時代に雨で濡れたまま遊びに興じて家に帰った時に、祖母が必ず言っていた奴の着干しを思い出した。着替えを持たない身分の低い奴は雨に濡れても、濡れたままの服を着たままで乾くのを待ったという。7日夜の月8日1時半頃感度を上げたら影の部分も写る。

Sep 8, 2025

コメント(0)

-

8日は月食の満月ながら、曇りで見られそうもない

7日は朝から雲が出て晴れたり曇ったり、しかし暑かった。日曜日は毎週恒例のTV番組を見てから9時頃に出掛けている。ほぼ同じ所を巡る堂々巡りで変わり映えはしないが、つい1週間前に花が咲いていた稲はもう稔り始めて穂が俯きかけている。ドンドン季節は進んでいるが、暑さはしぶとく続いている。今週は天気がぐずつく見込みで、秋雨の様相となりそう。しかし本来の秋雨より気温は高めに推移しそうで、その先がどうなるやら。 明日8日未明には皆既月食らしいが、天気が下り坂で見られそうもない。丑三つ時なので見られない方が寝不足にならずに済む。前回は宵の口だったのでわざわざ糸島まで見に行った。 何時ものように水田のセイタカシギから見て、あちこちの溜池やらを見て回り、帰りには再びシギを見た。この時期にはギンヤンマが多いものだが、そもそも少なかった今年の夏が、8月中旬の大雨で一気に見られなくなった。昆虫自体が少なくバッタの類だけが普通に見られる。 海も何時も釣るグレは少なく、アジに至っては皆無状態のままだ。一年中続いている気象の異変が、海陸の生物にどんな影響を与えるか、暇なジジイの務めと心得て見ていきたい。9月6日 土曜日ながら西浦へ釣りに行った。上げ潮で漁が出来ないサギクロツラヘラサギが1羽いた。この時期に見るのは初めてで、まさか渡って来たものではなかろう。路傍のニラの花西浦港内で釣っていると、35cm位のウスバハギが2匹見られたが、撒き餌には見向きもしなかった。30cmのソウシハギが海面近くに現れた。成魚は75cmにもなるという亜熱帯性の魚。5cm程のアオリイカ幼イカ。目が大きいのが特徴。体色は時々で変化する。小型船の舷側に海の光が映る。最近の漁獲はこんなもの。7日福岡市西区横浜の海岸は大潮の満潮でもあって、渚と堤防の間は3~4mの砂浜しかない。年々砂浜が後退している。ここは浜が2mしかない。オグロシギ幼鳥セイタカシギは3羽いた。前日と同じ個体かどうかは不明。これまで何度か見たことは有っても、今回ほど長く見たことは無い。突然飛び立ったセイタカシギとオグロシギ幼鳥。セイタカシギの飛ぶ姿は滅多に見られない。足の長さが目立つ。すぐの元の水田に降りた。農道の路傍のニラの花にアシナガバチが止まっていた。見ているとどうやら花粉か蜜を食っているようで、普段は葉裏の虫を狩っているので動物食性だが花の花粉や蜜を食っているのは雑食性も持ち合わせているのだろう。スズメバチ類にもこの傾向はある。トノサマバッタは多い全身土色のトノサマバッタ。イボバッタ逆さフジと言われるクズの花。芳香が有り、他の花の匂いやら混じり合ってこの時期の山の空気は複雑な香りがある。山道で通行止めの所が残っていた。ママコノシリヌグイというすごい名のタデ科植物。収穫されず赤く熟れたピーマン。パンパスグラス野生のキクイモヌスビトハギ5mmに満たない花はしっかり豆の花の特徴を持っている。潮が引き始めた今津湾にダイサギとトビが集まっている。

Sep 7, 2025

コメント(0)

-

珍しい今季の台風事情

台風ウオッチャーとしては驚くばかりの台風発生状況が起きている今年。台風は通常遥か南のマリアナ近辺かフィリピンの南付近で発生するのが、この夏は日本近海で熱低がちょっと発達して台風に昇格している。発達する距離も時間も無く暴風域さえ出来ないので、降雨被害だけが懸念される。日本の周囲の海水温が高いので、本来台風が発生する遥か南方海上の状況が日本近海に形成されていると言える。 今後の気象の推移が楽しみになる。夕方虹と鮮やかな夕焼けが見られた。空の色は間違いなく秋になったことを示している。9月2日 朝から雷雨の荒れた天気だったが釣りに出掛けた。西浦で釣っては見たものの丸坊主に終わった。頭上で雷が鳴るのは気持ちがいいものでは無い。早々に切り上げた帰り道、東の空は晴れていた。唐泊上空には積乱雲の名残が周囲を暗くしていた。雲が垂れて来て乳房雲になりつつある。明瞭な輪郭の筑前大島。浮島も見られる。この頃楽しみにしているセイタカシギ。必ず見に行くが、2羽になっている。オグロシギ幼鳥3日ヤマノイモ科モミジドコロヒシの花カワセミがいる4日唐泊で釣る。テトラでも釣ってみたが皆無、カマスの試験釣りをしてみたら鉛筆の芯のようなのが1匹だけ。台風の遠い影響で、珍しく東風が強かった。港内でも釣ってみて大バリが1匹釣れて坊主を免れた。朝の楽しみ。今朝もセイタカシギ2羽。

Sep 4, 2025

コメント(0)

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

-

- 野鳥好きっ♪

- 散歩で撮った鳥;カルガモ達、アオサ…

- (2025-11-15 21:49:52)

-

-

-

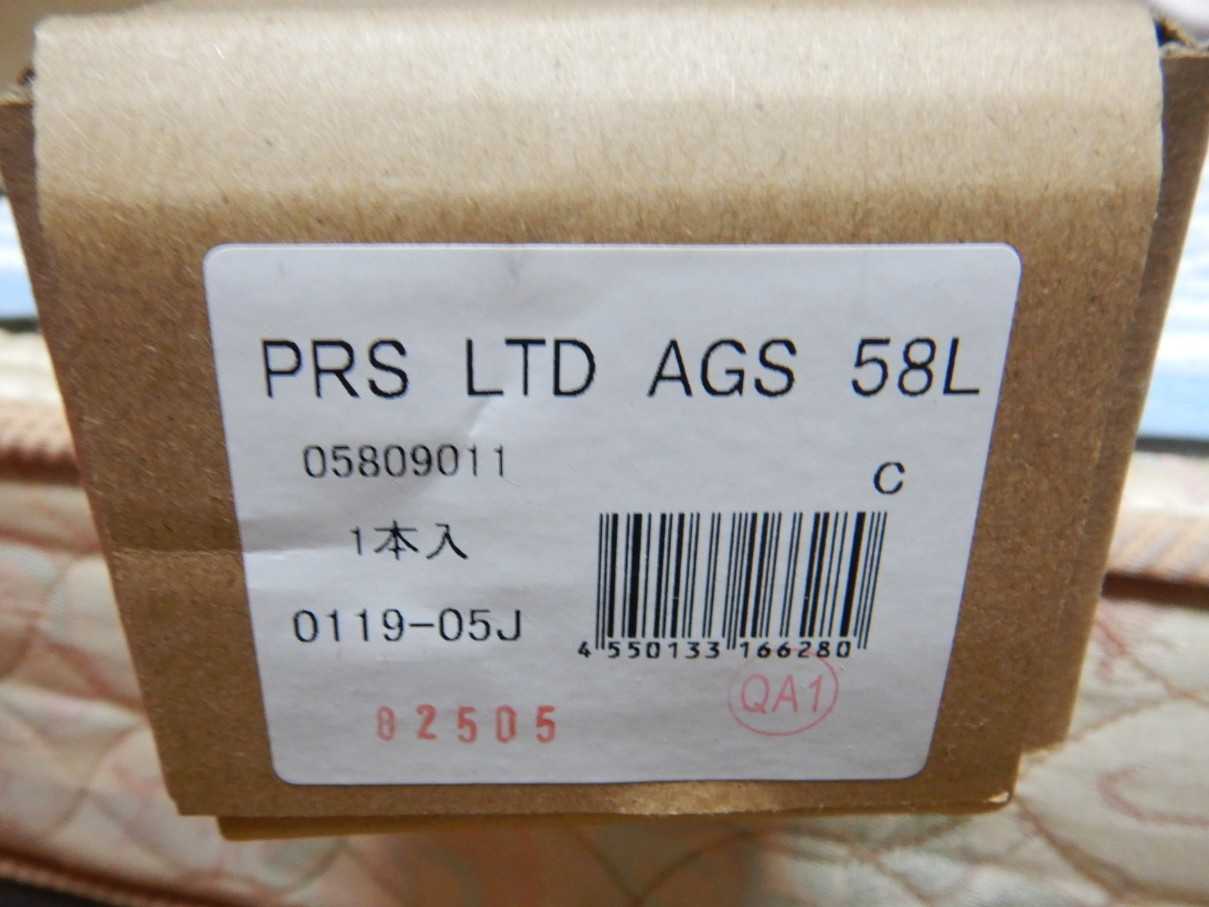

- 管理釣り場のルアーフィッシング

- NEWロッド(LTD AGS 58L)

- (2025-11-05 18:30:05)

-

-

-

- 今日は何処へ行きましたか?

- 曇天のよこやまの道を散策

- (2025-11-12 08:31:11)

-