2007年07月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

下仁田ネギ 定植

このところ下仁田ネギの話がご無沙汰しているが、久々に日記に取り上げたい。今日は天候に恵まれたので、貸農園に下仁田ネギの定植をすることにした。現在栽培している下仁田ネギはサカタ、カネコ、下仁田産の3系統で、これまで別々にブログで紹介していたが、さすがに面倒なので(笑)今回から一本化することにした。ちなみに前回紹介した時の記事は下記のとおり。・カネコ&下仁田産 5月12日・サカタ 4月29日 こうして定植の風景を画像で見ると、我ながらよくぞここまで育てられたと思う。タネを蒔いてから予想以上に多くの苗ができ、春の仮植えの時期に良苗を選抜、そして余剰苗を某オークションに出品。その数なんと合計170株(笑)! さらに貸農園のご近所さんに推定50本ほどをおすそ分け。ほかに育ちの悪いものが数十本ほどあったが廃棄処分にした。 その仮植え以降、長雨のためかサビ病やらベト病などのために枯れる個体が頻発。この時期は葉の色が悪く、外葉もことごとく枯れてしまいかなり気をもんだ。また、天候にも恵まれずいい画像が撮れなかった。しばらくの間ブログで紹介できなかった理由はここにある。そして今回の定植時にもさらに選抜を繰り返して育ちの良いものを定植したのだが、それでも依然としてB級の?苗が少なくとも50本ほど余っている。こうして大量の苗から選抜・淘汰をくぐり抜けてきた優等生だけを定植したわけで、画像で見ても大きさがそろっていてなかなか見栄えがいい。 ところで、下仁田ネギの定植のコツについては、畝を東西の向きに作ることと、葉っぱの向きを畝に対して45度にして植えることを事前に調べて知っていたので、今回はそれを実行した。 こうして畝を東西に作ると日が良く当たるし、葉の向きをそろえるとお互いに葉が触れないので都合がいい。ただ、スペースの都合で畝幅を極端に狭くせざるを得なかったのだが、去年はそれでも上手くいったので、今年も何とかなるのではないかと楽観視している。さて、選抜に選抜を繰り返してきた苗だけに収穫を非常に楽しみにしている。

2007.07.28

コメント(2)

-

ハワイアンウッドローズ 実は越冬に成功していた

昨年は、黄色い花を咲かせるアサガオの仲間のハワイアン・ウッドローズ(学名 Merremia tuberosa)を自宅庭で育てていた。夏の高温期にはまるで雑草のようにとんでもなく旺盛な生育振りだったのだが、ホントに雑草と間違われて大家さんに刈り取られたのが去年の11月のこと(11月23日の日記参照)。せっかく耐寒テストをしようと思っていたのに計画がパーに・・・(泣)。というわけで、今年も種子を入手して2株ほど同じ場所に植えていたのだが、なんと、去年の生き残りの株が芽を出しているのに気付いた。 去年植えていたハワイアン・ウッドローズは4株。そのうちの3株は大家さんに根元から刈り取られてしまい、さらに根っこまで引き抜かれていた。しかし、1株だけ生育が悪い株だけが運良く免れ、それが越冬して再び芽を出したらしい。 というわけで、ハワイアン・ウッドローズは、少なくとも神奈川では露地で越冬するほどの耐寒性があるのが分かった。とは言っても、耐寒性と開花の可能性は別物で、ヒルガオ科の植物には短日植物が多く、特に熱帯性のものにその傾向が顕著なようで、よほど日照時間が短くならないと開花しないらしい。さて、寒さが来る前に気まぐれで1輪ぐらい咲いてくれないものかと思っているのだが・・・。

2007.07.27

コメント(4)

-

マクワの接木に挑戦 しかし・・・

5月29日の日記ではハミウリの接木に成功した話を紹介。これに気を良くして、先日マクワウリの種子を購入。品種は金俵甜瓜(きんぴょうまくわ)で、これは愛知県の伝統野菜の一つ。さっそく接木に挑戦しようと思ったのだが、ちょっと問題が発生。 左が台木として用意したカボチャの鉄かぶと。そして右側が金俵甜瓜なのだが、この見事なまで?の茎の細さ。1ミリになるかならないかの非常に細い茎。これでは接木作業が非常に困難になってしまう。ハミウリの時もやはり茎が細かったが、マクワほどではなかった。とりあえず接木はしてみるつもりだが、成功率低そう・・・。

2007.07.25

コメント(2)

-

ハミウリ 雌花が開花

ここしばらくの間、雨や曇りの天気が続いて、もう2週間ぐらいまともに太陽を見た記憶がない。このじめじめした気候が原因なのか、畑のハミウリに異変が起こったのは7月7日のこと。結局、畑のハミウリの栽培は断念せざるを得なかったのだが、自宅のハミウリは自根苗with下仁田ネギと、自作接木苗が共に着実に成育し、今日になって接木苗の方にようやく雌花が開花してくれたので、さっそく人工授粉しておいた。 やはり接木苗の方が自根苗よりも3倍ほど生育が旺盛。問題なのは、接木苗では味が落ちると言われていることだが、とりあえずは収穫を目標にしたい。それにしても太陽が恋しい・・・。 ちなみに、スイカやメロンなどウリ科の野菜は、つるの適切な位置に着果させないと品質の良いものができないとされている。今のところハミウリは意図した位置に雌花が咲いているが、例の畑のスイカは生育が旺盛なのはいいが、互いにつるが絡まってどれがどれだかさっぱり分からない。もう、どうでも良くなってきた(笑)。

2007.07.23

コメント(5)

-

トウモロコシ・クアドリカラー

トウモロコシといえば言うまでもなく夏野菜の代表的存在で、家庭菜園でも盛んに作られている。トウモロコシには数多くの品種があり、食用品種だけではなく、ストロベリーコーンなどの観賞用品種も存在する。が、世の中には変わったトウモロコシがあるもので、まずはこちらの画像をご覧いただきたい。 このトウモロコシとは思えない鮮やかさ。観葉植物としての貫禄たっぷりである。品種名はクアドリカラーで、日本語に訳せば「四色」という意味。今年の春に種子を入手して育てたところ、そのほとんどに斑が入り、中でもこの個体が一番鮮やかに色付いてくれた。 というわけで、この珍しい品種をぜひ自家採種しようと思ったのだが、これが植わっている貸農園では他のトウモロコシの花粉が混ざる可能性が大なので、自宅でも育てることにした。ところが、自宅ではすでに雄花の穂は出てきていて開花寸前なのに、雌花が出る気配がまったくない。果たして自家採種は成功するのか???

2007.07.21

コメント(2)

-

ダイソーの時無し五寸人参

4月3日の日記で紹介したダイソーの時無し五寸人参の種子。開封してみたら思いのほかたくさんの種子が入っていた。その一部を6月に蒔いたのだが、現在順調に生育している。 この「時無し五寸人参」という品種は、欧米ではアーリー・チャンテネー(Early Chantenay)と呼ばれて広く栽培されているらしい。というわけで、私はこのニンジンに、チャンと育っテネーと熱い声援を送っている。・・・ナンテネー(笑)。

2007.07.20

コメント(2)

-

そんなバナナ 開花

貸農園に植えていたそんなバナナことムサ・ベルチナ(Musa velutina)が開花した。 もともと、2004年に苗を買って自宅庭に植えていたもので、2005年に初開花、そして昨年の2006年に畑に移植していたのだが、驚くほどあっという間に大株になった割にはなぜか花が咲かなかった。畑の土のチッソ分が多くて開花にエネルギーが回らなかったのだろうか。 とにかく、そんなバナナの生命力はすさまじく、畑の栄養分を吸ってどんどん大きくなってしまう。このままでは作物を植えるスペースが減ってしまうので、今年はバッサリ株分けしてし小さくしたのだが、株分けした時に切り刻んだ根茎の残骸が、畑のところどころから芽を出している。おそるべし。

2007.07.19

コメント(2)

-

タイのスイカ 着果成功

7月12日の日記で報告したタイのスイカの雌花。今日は仕事から帰った後、畑の様子を見に行った。すると、以前開花した雌花の受粉が成功したようで、見事に着果していた。 大きさはタマゴより少し大きいくらい。ただ、確かタイで食べたスイカは皮が黒っぽくて縞模様がほとんど見えなかったはずだが、このスイカにははっきりと縞模様が入っている。やはりあのタイのスイカはF1種だったのか? それとも成長するにしたがって皮の色が変わるのか? もう一つ懸念しているのは、連日の雨のために、せっかく雌花が開花しても受粉が上手くいかないのか、ほかに着果に成功した雌花がないこと。今日は3個ほど雌花が咲いていたので、とりあえず人工授粉はしておいたが、さて、どうなることやら。 いずれにしても、スイカを育てるのは中学生のとき以来なので、結果を非常に楽しみにしている。ところで、今日は何曜日だっけ? え~と月、火、す・・・、水か(笑)。この駄洒落をやりたいがためにわざわざ今日畑に行ったのはナイショだ(笑)。

2007.07.18

コメント(4)

-

サンセベリア・クライギー 開花

サンセベリアの中でも斑の面積が広くて美しいクライギーに花が咲いた。というわけで今日の日記は超手抜きヴァージョンで終了(笑)。毎日雨ばかり降っていて、いい画像が取れないのが残念。

2007.07.17

コメント(6)

-

キャベツ 札幌大球に挑戦

先日、キャベツの札幌大球のタネを入手した。これは札幌近郊で栽培されている巨大なキャベツで、現在主流になっているF1種ではなく固定種である。ネット上の情報では、なんと1個で20kgにもなることがあるそうな。ただ、私が入手した種子袋の説明では4kgとある。この差は一体何??? その種子を売っていた業者では、ほかに「ジャンボ甘藍」や「白五貫目」という、さらに大きくなる品種があったが、あまり大きくなりすぎても持て余してしまうので、とりあえず札幌大球を選んだ。 ところで、北海道は気温が低いイメージがあり、確かにその通りなのだが、なぜか北海道の植物は何もかもが大きい。冬が長くて夏が短いから生育期間が短いはずなのだが、どんな植物でも、雑草でも樹木でも、本土で見られるものよりもはるかにでかい。どうも、緯度の関係で夏の日照時間が長いところに理由があるらしい。そういう気候風土だからこそこのような巨大なキャベツが育つのだろう。同じく緯度の高いアメリカのアラスカ州にも巨大キャベツが存在し、こちらは画像で見る限りでは札幌大球よりもはるかにでかい。 というわけで、札幌よりは緯度の低い神奈川でどこまで大きくなるのかが非常に楽しみである。

2007.07.16

コメント(9)

-

ポポーの種子 発芽

今年の3月9日に、某オークションでポポーの種子を5粒入手。それを3月終わりぐらいに蒔いてずっと発芽を待っていたのだが、待てど暮らせど芽が出ない。まだ寒い時期に蒔いたので、もしや寒さにやられたのではないかと心配したが、6月ごろから少しずつ芽が出るようになり、現在は5粒すべてが発芽している。それにしても、こんなに時間がかかるとは思わなかった。 さて、私はアパート住まいなので、木を植える場所がない。どこに植えるつもりだったかというと、今年はある農家の方から畑を借りられる話があり、もし借りられたらそこに植えようかと皮算用していたのだが(笑)、先方の都合でダメになってしまった。現在借りている貸農園は樹木の植栽は禁止されているし、さて、どうしたものか・・・。

2007.07.15

コメント(8)

-

タイのスイカ 雌花が開花

昨年のお盆休みは奮発してタイはバンコクにお出かけ。バンコク市内の屋台で買ったスイカのタネを持ち帰ったことを紹介したのが4月4日の日記でのこと。それを5月に蒔いて苗を育成、そして畑に定植。現在は旺盛に生育を続けている。 左に植えてあるのはつる割れ病予防のために混植した下仁田ネギで、こちらも順調に生育している。当初は苗を3本植えていたが、生育が遅いものを間引いて現在では2本になっている。それぞれに3~4本の子づるを伸ばし、先日雌花が初開花したので、しっかり人工受粉を行った。 ただし、スイカというものは10節目以前にできる1番果は質が落ちることが多いので、1番果は摘み取ってそれ以降にできる2番果を残すのが慣わしらしい。そして、この雌花はちょうど10節目に咲いている。とりあえず、本命の2番果が確実に着果したのを確認してから1番果を摘み取ろうと思う。 さて、私が懸念しているのは、タイで食べたスイカがもしかしてF1種かも知れないということ。F1種だったとすると、その次の代は形質がばらついて親と同じものができないと言われている。実際、この2株のスイカはそれぞれ葉の大きさが違う。画面の上に見える株は葉が小さく、下に見える株は葉が大きい。葉の色も微妙に違うような気がする。ちなみに、今回雌花が咲いたのは葉が小さい株の方。が、ともかくスイカは中学生の時に育てて以来○○年ぶり(笑)なので、まずは収穫を目標にしタイ。

2007.07.12

コメント(2)

-

富貴蘭「東出都」が開花、しかし・・・

富貴蘭の代表種、「東出都」(ひがしでみやこ)が開花した。これは1年前の7月12日の日記で紹介したもの。この株は2005年の3月に購入し、それ以来一度も植え替えをしていない。去年の夏には富貴蘭鉢を買ったものの、結局植え替えそびれてしまった。 そこで、去年の日記では「来年(つまり今年)こそは専門家の門を叩いて植え方の指導を受け、この東出都をかっこよく高植えにして着飾ってあげたい」と書いたものの、何かと忙しくてまたもや植え替え時期を逃してしまった(笑)。しかし、それでもこれだけの花が咲くので、つくづく風蘭は性質が強いなあと思う。さて、来年こそは必ず富貴蘭鉢に植えてあげたいところだが、今度こそ公約は守られるのか(笑)?

2007.07.10

コメント(2)

-

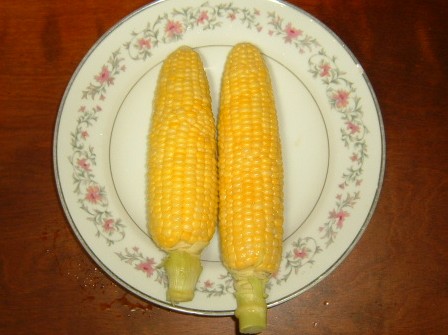

ピクニックコーン収穫

ピクニックコーンのカラス対策について紹介したのが6月30日。おかげでカラスにつつかれることなく実が成長している。今日は仕事から帰った後に畑に出向き、ピクニックコーンを収穫した。本当は昨日の日曜日に1本だけ試しに収穫していたのだが、それが思いのほか出来がよかったので、今日は2本収穫することにした。 去年は人工授粉をちゃんとしなかったせいか実入りがあまりよくなかったのだが、今年はこれでもかというほど人工授粉をしまくったので(笑)、穂の先端まで見事に実が入っている。さっそく、公式サイト?に書いてあるとおりに、穂に水をつけてラップで包み、レンジでチンした後に氷水で冷やしていただいた。何もつけないで食べたらなんという甘さ! お砂糖が入っているみたいに甘い。そして粒がしっかりしていてお口の中ではじける感覚が心地よい。このプリプリ感はまさにダイアモンドだねぇ~♪(笑)。 あと10数本ほど収穫できる見込みなので、これからが楽しみだ♪

2007.07.09

コメント(4)

-

トックリキワタ

先日、トックリキワタの苗を購入した。なんだか観葉植物のパキラに似ているが、実はそのパキラと同パンヤ科の植物。ネットで検索してみると、沖縄ではおなじみの花のようで、ものすごくきれいな花を咲かせるらしい。耐寒性がどの程度あるのか不明だが、とりあえず鉢植えでの開花を目指したい。

2007.07.08

コメント(2)

-

自宅のハミウリと畑のハミウリ(追記あり)

6月27日にハミウリを定植してからちょうど10日が経過。このところ雨が多くて天候が不安定だが、自宅のハミウリは病害虫にやられることもなく、接木苗、自根苗共に順調に生育している。 やはり接木苗の方が、台木にカボチャの鉄かぶとを使っているだけに、成育がかなり旺盛である。自根苗の方も、ゆっくりだが着実に生育している感じがする。ただし、メロンをカボチャに接ぐと味が落ちると言われているので、自根苗の方にもがんばって結実させたいと思う。手前に少し見えるのは薬味でおなじみのミョウガ。 一方で、貸農園にも自根苗を2本植えていた。貸農園は日当たり風通しが抜群なので期待していたのだが、これがウリハムシとウドンコ病にやられて苦戦している状態。そして今日、様子を見に行ったのだが・・・ Oh, my God! 何じゃこりゃ~!!! 葉はウリハムシとウドンコ病でボロボロな状態・・・。コンパニオンプランツとして下仁田ネギを植え、さらにマリーゴールドまで追加したのにこの有様・・・。いつか薬剤を撒かなければと思っていたのだが、すぐそばに収穫間際のレタスやトウモロコシがあるがために、なかなか撒くことができなかった。それに、ここ数日の雨も災いしたらしい。ハミウリは乾燥した気候を好むらしいので、日本の梅雨は苦手なのかもしれない。 ちょっと先行きが非常~に怪しくなってきた。こうなったら自宅のハミウリにすべてをかけるべきか? ちなみに、自宅のハミウリが元気なのは、もしかしてコンパニオンプランツのミョウガのおかげ??? 湿気を好むミョウガと乾燥した気候を好むハミウリが同居しているのもある意味すごいと思う(笑)。去年はここでプリンスメロンが成功したので、今年はハミウリにもがんばってもらいたいものだ。追記(7月8日) 実は、昨日畑のハミウリを見たときから全体的にしおれ気味だったのだが、今日改めて見てみるとさらにしおれていた(泣)。どうも連日の雨で根腐れを起こしたか、あるいは立ち枯れ病?か何かの病気にやられた可能性が高い。 ここまでしおれてしまったら、回復の見込みは低いし、回復したとしても生育が大幅に遅れるのは確実なので、かわいそうだが畑でのハミウリの栽培を断念せざるを得なくなった。そのかわり、予定を変更して空いた場所を有効に使って例の下仁田ネギを定植することにした。実は、貸農園にあれこれ植えすぎて敷地がいっぱいいっぱいの状態なので、ハミウリの場所が空いたのは実は都合がよかったりする(笑)。

2007.07.07

コメント(6)

-

斑入りクズ(葛)

昨年の今頃に購入した斑入りのクズが、ものすごい勢いで生育して日に日につるを伸ばしている。クズ(葛)とは、そう、あのどこにでも生えているつる性の雑草で、厄介な雑草の代表のようなもの。しかし、斑入りとなると趣は変わり、おしゃれな観葉植物として楽しめる。 実はこの斑入りクズ、春先にちょっとしたハプニングがあった。アパートの大家さんが掃除に来たときに、雑草と間違われてつるを根元の近くで引きちぎられたのである。・・・というか、もともとは雑草だから仕方ないか(笑)。そういうハプニングがあっても、さすがに性質が強いクズだけあって、本当に生育が早い。あまり伸ばし放題しすると大変なことになりそうなので、適度に剪定したほうがよさそうだ。

2007.07.01

コメント(9)

全17件 (17件中 1-17件目)

1