2007年05月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

デンドロ・ノビル開花

1月2日の日記では、デンドロ・ノビルの耐寒テストについて紹介。あれからずっと軒下に吊るしたままになっていたが、特に大きなダメージを受けることもなく無事に越冬し、今になってようやく開花してくれた。 私は豪華な4倍体の交配種より、原種のノビルそのものの方が好きである。リップに入る大きな黒い目がチャームポイント。ちなみに、この個体のフルネームはDendrobium nobile var. nobilius。 今年は暖冬だったたためか、特にダメージもなく屋外で越冬してくれたが、寒さが厳しい年はちょっときついかも知れない。また、私がこうやって屋外越冬に成功したのは、このデンドロの健康状態が良かったこと、そして私が長年ランを育てていてその性質を知っているからできるわけであって、あまり広くはお勧めできない。もし屋外越冬に挑戦して枯れてしまっても責任は負いかねるので、まあその辺は自己責任ということで・・・(^^;)。

2007.05.30

コメント(2)

-

ハミウリの接木苗 完成!

5月19日の日記で紹介したハミウリの接木。25日(金)にはハミウリ側の根をカットし、27日(日)には庭に定植。現在のところハミウリがしおれた様子はなく、生育を続けているので、どうやら接木は成功した模様。 タキイのカボチャ「鉄かぶと」にカネコのハミウリを接ぎ、サカタの接木クリップで固定。というわけで、種苗業界大手3社のコラボレーション(笑)がめでたく実現したことに。ただ、この後、接木クリップを外すという作業が待っている。今外してしまうとハミウリがポロッと取れてしまいそうでなんだか怖い。。。いつ外したらいいのか分からないので、とりあえずGoogleで「メロン 接木クリップ 外す」のキーワードで検索したら、なんと自分のブログが1番にヒットした(笑)。やはり、個人でメロンの接木に挑戦する人は少ないらしい。 ちなみに、この接木苗のすぐ隣には自根苗も1株植わっているほか、畑にも自根苗を1株植えてある。収穫が楽しみだ♪

2007.05.29

コメント(3)

-

アリウム・ギガンチューム開花 しかし・・・

昨年の10月の終わりごろに植えたアリウム・ギガンチュームの球根。学名の「ギガンチューム(giganteum)」とは、ラテン語で「巨大な」を意味する。寒い冬の間順調に成育し、その名の通り子供の頭のような大きなネギ坊主ができるのを楽しみにしていた。しかし・・・ ナニこれ? 全然巨大じゃない・・・。野菜のネギ坊主よりも小さいではないか(笑)。で、根元を見てみると・・・ 今にも枯れそうで息も絶え絶えな状態・・・。2月27日の日記では、真冬の寒い時期なのに青々としている姿を紹介したのに、どういうわけか暖かくなってから元気がなくなり、3株あったうちの1株は完全に消滅してしまった。何が原因だろう??? 私の畑では、ネギとタマネギは問題なく生育したのに、このアリウム・ギガンチュームとニンニクに限ってはどうも生育が悪い。土の酸度の問題か、水分の問題か、あるいは買った球根に問題があったのか? それとも連作障害? 謎だなあ・・・。

2007.05.27

コメント(4)

-

タマネギ 早生湘南レッド 収穫

今日は、赤タマネギの早生湘南レッドを収穫。昨年の9月下旬にタネを蒔いて育ててきたもので、ようやく収穫にこぎつけた。前回紹介したのは、2月25日の日記でのこと。 この見事にそろった色と形。我ながら上手くできたものだとニンマリしている(^^)。余った種子がまだ冷蔵庫に保存してあるので、今年もまた蒔いてみたい。ただ、発芽率がどの程度落ちているのかが気になるところ。ネギやタマネギの種子は、野菜の中では短命の部類に入るらしい。 この早生湘南レッドは品種名に「早生」と付いていても、収穫時期は当地ではやっと今頃になるという感じ。こんなに長く畑に居座られたのでは、夏野菜の植え付け時期と重なってしまってどうも具合が悪い。というわけで、今年の植え付けは収穫時期を考慮して場所を選ぶことになりそうだ。

2007.05.26

コメント(2)

-

蚊蓮草が開花

ちょうど1年前の今頃に買った蚊蓮草。前回紹介したのは1月28日のこと。土地と気候が合ったのか生育が異様に旺盛で、買ったときは手のひらサイズの小さな苗だったものが、今では数十倍の大きさに変貌。そして先日めでたく開花を迎えた。 やはり、名前の通り?可憐な花だ(笑)。ところでこのカレンソウ、漢字では「蚊蓮草」と「蚊連草」の2種類の表記があり、ネットで検索すると、今日現在の両者のヒット数にはあまり差がない。Googleでの今日の検索結果は次の通り。 蚊蓮草 の検索結果 約 969 件中 1 - 10 件目 (0.06 秒) 蚊連草 の検索結果 約 908 件中 1 - 10 件目 (0.07 秒) 私の記憶では、平成6年ごろに初めて売り出された当時は「蚊蓮草」と表記されていた記憶があるのだが・・・。それに、植物の名前としては、やはり草かんむりのある「蓮」の方がふさわしいように思う。 なお、蚊よけの効果のほうだが、残念ながら効果があるのは蚊蓮草のごく周囲だけのようで、蚊取り線香のような効果を期待するには、蚊蓮草でジャングルでも作らないと無理らしい(笑)。

2007.05.22

コメント(2)

-

ネオレゲリア・トリカラー2世 赤く色付く

昨年の春より栽培しているアナナスの仲間、ネオレゲリア・カロリナエ・トリカラー (Neoregelia carolinae cv. Tricolor)、通称「ネトリ」が赤く色付いている。購入したのは昨年(2006)年の3月のこと。それから子株が出てきたので、親株から切り離して株分けをした(10月6日の日記参照)。冬は水やりを極力控えて窓辺で越冬。4月の終わりごろに屋外に出したところ、見る見るうちにきれいに赤く色付いてきた。 なんとも言えないこの美しさ。ネオレゲリアは一旦株の中心が色付くと、少なくとも半年以上はこの状態が楽しめる。アナナスとしては非常に強健で育てやすく、私のお気に入りの一品である。

2007.05.21

コメント(2)

-

巨大化した富士早生キャベツ

3月11日の日記で紹介した富士早生キャベツの定植。当初は5株植えたのだが、定植にはちょっと早いのではないかと思うほど小さな苗だったので、保険のためにもさらに2株追加して7株にした。その後、特に手入れもしていないのだが異様に生育が良く、定植から約2ヵ月半で驚くほどの変貌を遂げた。定植前に落ち葉、堆肥、鶏糞、油粕をたっぷりすきこみ、約2ヶ月間熟成させたのが功を奏したらしい。ここで定植当時と現在の姿を比べてみたい。まずは定植直後の姿。そして、次が現在の姿。 ほぼ同じアングルで撮ったので、いかに大きくなったかがお分かりいただけると思う。そして、今日は1株収穫したので、そのキャベツを抱えてちょっと記念撮影。 本当は収穫にはまだ早いが、こんな巨大なキャベツが7株もいっぺんに収穫を迎えたのではとても食べきれないので(笑)、順次収穫することにした。今日の夕食はお約束のお好み焼きに決まり(笑)。 ちなみに、この富士早生は固定種。近年は生育旺盛なF1種が主流になっているが、この富士早生を育ててみて、固定種の底力というものを改めて知った。アタリヤのタネだっただけに、これは当たりやね(←関西弁で ^^;)。

2007.05.20

コメント(2)

-

ハミウリの苗 育成中

1月20日の日記で紹介したカネコ種苗のハミウリのタネ。気温が上がった先月下旬ごろにタネを蒔き、現在順調に生育している。が、私がハミウリを作るに当たって、1つ問題点があった。それは、昨年プリンスメロンを栽培したために連作ができないということ。というわけで接木に挑戦することにした。台木はタキイのカボチャ「鉄かぶと」。 当初は3本ぐらい接木に挑戦する予定だったが、台木の苗作りを失敗したために、この1鉢だけになってしまった(泣)。鉄かぶとにハミウリを接いでからおよそ10日がすぎたが、接木クリップを外すタイミングが今ひとつ分からない。これが上手くいけばカネコとタキイのコラボレーションが実現することになるが(笑)、さてどうなることやら。 一方で、接木ではない「自根苗」も育成中。が、やはり自根苗だと病気が心配。そこで、ネギとの混植を試すことにした。ネットで検索すると、スイカやメロンの苗作りのときにネギと混植すると、つる割れ病に絶大な効果があるらしい。それに接木苗だと味が落ちるらしいので、このハミウリはぜひ自根苗でも作ってみたかった。今やスイカやメロンの産地では、自根苗とネギの混植が常識になっているという。というわけで、ネギと混植したハミウリの苗がこちら。 一緒に植わっているのは、このブログではもうお馴染みになった下仁田ネギ。とりあえずこの自根苗は昨年プリンスメロンを作った場所に植えることにするが、さすがに下仁田ネギには連作障害を防止する効果までは期待できない。それでも、あの太くて丈夫な下仁田ネギが一緒に植わっていると、頼もしい気がする。さて、運命はいかに?

2007.05.19

コメント(4)

-

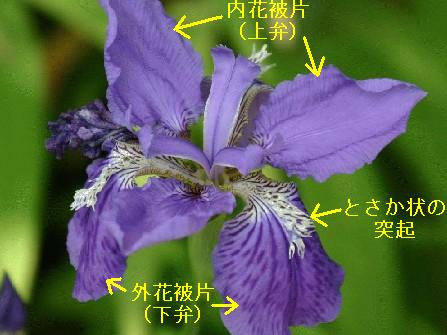

イチハツとニオイイリス

春になると様々なブログやサイトでイチハツの開花報告が紹介されるのだが、残念ながら別種のニオイイリスやジャーマンアイリスを誤ってイチハツとして紹介されている方が非常に多い。どうも園芸業者が間違った名前で売ったのが大きな原因のようだ。たとえば、超有名大手園芸業者のカタログでは、ニオイイリスが「白花イチハツ」と称して売られているのを見たことがある。これが原因なのか、今でもニオイイリスのことを「白い花のイチハツ」だと思っている方が多いようだ。まず、今回はイチハツとニオイイリスの見分け方について紹介したい。 イチハツの花の色は基本的に青紫色。「外花被片」と呼ばれる垂れ下がった花弁の付け根に、白いとさか状の突起が付いているのが大きな特徴。そして、「内花被片」と呼ばれる上側に付いた花弁が、斜め上に向ってピンと伸びている。(画像はoNLINE 植物アルバムより転載) そして、こちらがなかなかお目にかかれない白花のイチハツ。花の色が白いことを除けば、外花被片の付け根の「とさか状」の突起や、斜め上にピンと伸びた内花被片など、花の形の特徴はまったく同じ。 そしてこちらが「白花イチハツ」として誤った名称で売られることがあるニオイイリス(画像はoNLINE 植物アルバムより転載)。イチハツが中国原産なのに対し、ニオイイリスは地中海沿岸原産で、ジャーマンアイリスの祖先のひとつとされる。 写真を見比べると、花の特徴が明らかに違う。外花被片の付け根にはひげ状(ブラシ状)の突起があり、これがニオイイリスを含むジャーマンアイリスの仲間の大きな識別点となっている。このひげにちなんで、英語ではビアデッド・アイリス(Bearded Iris ひげのアイリス)と呼ばれる。そして、内花被片は、イチハツでは斜め上にピンと伸びていたのに対し、ニオイイリスではほぼ真上に向って立ち上がり、先端が花の内側に向ってカールしている。 さらに、葉っぱにも明らかな違いがあり、私は花が咲いていなくてもイチハツとジャーマンアイリスをほぼ100パーセント見分けることができる。イチハツの葉の表面には、荒い筋がいくつも走っており、光に透かして見るとよく分かる。しかし、ニオイイリスやジャーマンアイリスの葉にはこのような筋はない。ご自分の庭に咲いているのがイチハツだと思っておられる方、今一度ご確認いただきたい。 とにかく、ネット上で「イチハツ」のキーワードで検索すると、ニオイイリスやジャーマンアイリスを誤ってイチハツと紹介している方が多いのに驚かされる。が、元はと言えば、誤った名称で売りに出した園芸業者に原因がある。このイチハツの例に限らず、園芸店では誤った名称で売られている植物が多々あるので、何とかならないものかといつも思っている。

2007.05.17

コメント(18)

-

カネコと下仁田産の下仁田ネギ 仮植え

4月29日の日記では、サカタの雷帝下仁田の仮植えを紹介。それに引き続き、カネコと下仁田産の下仁田ネギの仮植えも行った。が、調子に乗ってたくさんタネを蒔いたために(笑)、苗の数が半端ではない。まずは4月29日のカネコの下仁田ネギの様子。そして、次が下仁田から取り寄せたタネから育てたもの。 そして、仮植え後の様子がこちら。上がカネコで下が下仁田産。 かなり無理をして密植気味に仮植えをしたのだが、とにかく苗の数が多く、私の畑ではとても植え切れない。というわけで、ひそかに(?)一部を某ネットオークションに出したのだが、それでもまだかなりの苗が残っている。オークションに出品したのは、現時点はカネコが60株、下仁田産が110株の計170株(!)なのだが、それでもまだ軽く100株は残っている。 タネをたくさん蒔いた理由は、下仁田ネギに魅せられて調子に乗ってしまった(笑)というのもあるが、下仁田ネギは下仁田以外の土地では育たないと聞いていたので、保険のためにたくさん蒔いていたのだが、これが予想に反して極めて生育が旺盛なのだ。こんなに生育が良ければ収穫の方もかなり期待できそうだが、その前になんとか今残っている苗を捌かなければ・・・。

2007.05.12

コメント(3)

-

チューベローズは「月下香」

先日、某有名園芸業者のカタログの球根のカテゴリーを眺めていて、おや?と思うことがあった。それはこちらの画像。 夜になると甘い香を漂わせることで有名なチューベローズなのだが、問題なのはその商品名の表記。 商品名が「夜来香(エイライシャ)」と表記されている。しかし、「夜来香」は日本語で読むなら「ヤライコウ」、中国語で読むなら通常は「イエライシャン」と読み、ガガイモ科のつる性のまったく別の植物である。チューベローズの正しい和名は「月下香(ゲッカコウ)」である。 前々から気になっていたのだが、どうも「夜来香」と「月下香」、それにナス科の「夜香木(ヤコウボク)」がかなり混同されている。いずれも白い花を咲かせ夜に香るのだが、それぞれまったく別の植物である。簡単に違いを説明すると以下の通り。・夜来香(イエライシャン、ヤライコウ) ガガイモ科 つる性植物・月下香(ゲッカコウ) リュウゼツラン科(旧ヒガンバナ科) 球根植物 通称チューベローズ・夜香木(ヤコウボク) ナス科 常緑低木 このように、この三者はまったくの別物である。こういう混同されやすいものは、園芸業者が率先して正しい名称を付けて売るべきだと思うのだが、その園芸業者でさえも混同していることがある。ここに載せた画像がどこの業者のものかはあえて書かないが、消費者を混乱させるようなことはやめて欲しい。

2007.05.11

コメント(6)

-

キャベツ 金系201号に異変!?

3月17日の日記で紹介したキャベツ。あれから約1月半が過ぎ、あの時のヒヨドリの食害のダメージから回復し、ようやく1個収穫にこぎつけた。が、しかしこのキャベツ、なんだか様子がおかしい。一見、よく育っているようだが、右側の株にご注目。 よく見ると玉の先端がとがっていて、円錐形になっている。もしやこれはタケノコ型キャベツの「みさき甘藍」!? たしかこれは普通の丸キャベツの「金系201号」として苗を買ったはず。もしやラベル表記が間違っていたのか? それとも、玉の中から「とう」が立って先がとんがったのか?真相は開けてみないと分からない。 とりあえず、玉の大きさそのものは市販品に匹敵するぐらいになり、ずっしりと重いので満足はしている。今日の夕食はお好み焼きに決まりだ♪

2007.05.02

コメント(8)

-

斑入りイチハツ 開花

4月5日の日記では、鮮やかなコントラストを呈した斑入りのイチハツを紹介。あれからさらに斑は鮮明になり、ついに開花を迎えた。 この時期になると、多くのブログでイチハツの開花が紹介されるが、残念ながらニオイイリスや早咲きのジャーマンアイリスを誤ってイチハツとして紹介している方が非常に多い。どうも園芸業者が誤った名前を付けて売り出したのが原因らしい。コメントやメールで本人に誤りを知らせられる場合はいいのだが、コメントもメールも不可の場合はまったくのお手上げ状態。このままでは誤った情報が広がってしまう。これは何とかしなければと思っていたところに、ちょうど私の手元で斑入りイチハツの花が咲いてくれた。 私にしてみれば、イチハツもジャーマンアイリスもまったくの別物で、花が咲いていなくても葉だけでほぼ100パーセント見分けることが出来る。が、普段見慣れない方には難しいと思うので、決定的な違いを紹介したい。 イチハツは、下に垂れ下がっている方の花弁(外花被片)の付け根に、とさか状の突起が付いている。一方、ニオイイリスを含むジャーマンアイリスの仲間の場合、外花被片の付け根に「ひげ状(ブラシ状)」の突起がある。これにちなんで、英語ではジャーマンアイリスのことを「ビアデッド(ひげの)アイリス(Bearded Iris)」と呼ぶ。 というわけで、ご自宅で咲いたものがイチハツだと思っておられる方、ブログで紹介する前に今一度花をご確認いただきたい。

2007.05.01

コメント(8)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- グランドカバー

- クラピアに暗雲!主要サプライヤー撤…

- (2025-11-16 05:48:58)

-

-

-

- 花のある暮らし・・・

- イルミネーション始めました&盆栽風…

- (2025-11-25 21:26:21)

-

-

-

- 多肉植物コレクター集まれ!

- ウンビリクスを植え替える

- (2025-11-25 11:23:16)

-