2010年03月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

森村泰昌・なにものかへのレクイエム 東京都写真美術館

この写真家のまとまった展覧会を見るのは、実はこれが初めてであった。自身が女優や画家、政治家、名画の登場人物などに扮してポートレイト写真を撮る森村の作品はパロディなのか、ギャグなのか、はたまた辛辣な社会風刺なのか分からないところがある。しかし、見ていて楽しいことは確かである。今回の展覧会も、まず20世紀の有名な報道写真を再現したコーナーから始まる。場外では三島由紀夫の市ヶ谷の自衛隊での演説のビデオが流されている。自ら三島に扮し、芸術の流行り廃りを糾弾している。浅沼稲次郎暗殺、アインシュタイン、レーニン、毛沢東、ゲバラなどだれもが知っている人物、事件に扮する。森村の20世紀へのレクイエムなのだろう。ヒトラーのコーナー。ハーケンクロイツの代わりに(笑)のマークの軍帽。ビデオでは、どいつもこいつもドイツ人など駄洒落を言いながら、独裁者について論じている。人は誰もが独裁者になる可能性があるということを訴えている。第2次世界大戦も森村流に再現する。硫黄島の星条旗、マッカーサーと天皇の記念写真・・・一連の写真はかなりシリアス。20世紀の偉大な芸術家たち、ピカソ、ジャクソン・ポロック、イブ・クライン、藤田嗣治、アンディ・ウォーホール、手塚治虫などにも扮している。細部まで忠実に再現された舞台と人物。森村であって、やがて森村であることを忘れて見入ってしまう写真も多い。また、それが森村であることに気づいたときに感じる毒気も楽しく、心地よい。森村ワールドにすっかり嵌ってしまった。

2010年03月21日

コメント(2)

-

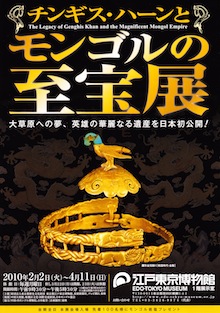

チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展 江戸東京博物館

大相撲は大阪で開催中、そのため、両国はひっそりとしている。 どうしても、モンゴルというと不祥事引退した朝青龍や、今場所活躍中の白鵬たちのことを思い起こすのは、場所柄もあって仕方ないか。展示の最初は、モンゴルのいくつかの部族ごとの、遺物の紹介。青銅器や馬の飾り物など、まぁこんなものかと思いながら眺めて回る。遊牧民族の生活を取り上げたいのか、一時期、広大な誇ったことを訴えたいのか、モンゴル史を紹介したいのかなにやら中途半端な展示に感じた。金製工芸品の「黄金のマスク」や、チラシ掲載の「鷹形金冠飾り」と、清の時代の色とりどりの民族衣装の美しさに目を奪われはしたが、あとはさほど印象に残らず。上野の森美術館のチベットの仏像展の強烈な記憶が今でも生々しいために、こちらの方は、今年のその他大勢の展覧会の一つに埋没。それでも繰り返しになるが、「孔雀羽織蟒袍(もうほう)」という龍の刺繍が施された清代の大臣の礼服には見とれてしまったことは事実である。

2010年03月20日

コメント(2)

-

レンピッカ展 Bunkamura・ザ・ミュージアム

はるかはるか昔。池袋や渋谷のパルコが元気だったころ、この画家のポスターが使われており、一世を風靡したことと思う。若かりし自分の潜在意識に刷り込まれていた。こうして30年ぶりに出会い、はじめてレンピッカという画家について知ることができた。キュビズム的な構成。広い色面。光り輝く色彩。なめらかな表現。絶頂期の30才前後に描かれた数々の絵は、圧倒的な魅力にあふれている。「初めて聖体を拝領する少女」。白い交響曲と呼ばれているそうであるが、その白く輝く衣装には、目を奪われるばかりであり、しばらく絵の前を立ち去りがたかった。また、人物像の背景に見られるキュビズム的な表現。特に摩天楼の光景などが、都会の憂愁の中で生きる主人公というような演出のように感じられ、味わい深い。その後、うつ病に苦しむようになってからの宗教的な絵や貧困を描いたショッキングな作品もよかったのであるが、作品数は少なかった。このあたりの宗教画はどことなく晩年のフジタの絵と似ているなぁと感じた。アメリカに移住してからの作品もシュルレアリスムっぽい作品や伝統的な静物画など幅広作風が見れれるが、それはこの画家がもはや忘れ去られた存在になってしまったという現実でもあるのだろう。70年代に再評価されてからは、かつて絶頂期だったころの自分の絵の模写をしたり、抽象画を描いたりもしている。天はニ物を与えずというが、美貌と才能を兼ね備えたレンピッカ。同性愛にも走り、私生活はいろいろと賑やかであったようだが、長寿を過ごすことができ、晩年の顔つきは風格にあふれていた。

2010年03月14日

コメント(8)

-

フランク・ブラングィン展 国立西洋美術館

最近、私事多忙ですっかり、美術館めぐりもご無沙汰。この展覧会も先週見たもの。記憶を頼りにメモする。だいたい、この画家自体、はじめて名前を聞く人。松方コレクションとの関連もはじめて知った次第。第一印象は、とっつきにくい油絵だなぁということ。どうも絵の構成が、頭の中にすんなり入ってこない。モザイクか、タペストリーを見るような感じと言っていいかもしれない。抽象画とも違うのだけれども、私の頭の中では一瞬、うまく画面が認識できない作品が多かった。しかし、この画風に慣れてくると、にわかにエキサイティングになってくる。「白鳥」は、この画家の美の頂点のように思える、詩情あふれる名品だ。「海賊バカニーア」の強烈な赤い旗に打ちのめされた。ピンボケのようでもあるし、よく見ると腕の刺青など、細部までしっかりと描かれていたりする。カンディンスキーがこの絵の影響を受けたとか、この絵が展示された時の盛大な反響とか、ドラマチックな作品でもある。一転、版画は分かりやすい作品が多く、混乱した頭を整理するのに役立った。そのあと、常設展の水彩・素描展で、モローの「聖なる象」の前で恍惚感に浸り、夢心地で帰宅した。

2010年03月08日

コメント(2)

-

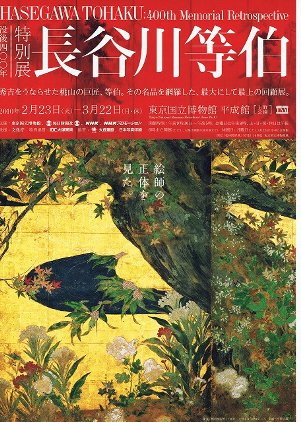

特別展 長谷川等伯 東京国立博物館

長谷川等伯の画業を理解するのに、たいへん分かりやすい展示内容となっているなぁというのが、第一の感想。まだ京に出る前、北陸の寺院に仏画を描いていた時代の作品から、最後の最後に登場する松林図屏風まで、それぞれのコーナーに見どころ作品を配して、まったく飽きさせない。今まで、あちこちで断片的に等伯の絵を見ていたが、今回は、たっぷりと眺めることができ、等伯という画家が非常に身近に感じられるようになった。印象に残ったいくつかの作品についてコメントしたい。「牧馬図屏風」は、とにかくさまざまな野馬の姿が面白い。身体やタテガミの色形がそれぞれ異なっており、見ていて楽しかった。東博所蔵であったのだが、初めて見た。「山水図襖」。なぜ桐の柄のある襖に描いてあるのかなぁと思ったら、等伯が勝手に上がりこんで描いてしまったという絵。短期間で書き終えた割には、傑作である。金碧画のコーナーはすばらしい。今回の展覧会のチラシになっている国宝「楓図壁貼付」は、青い流水の上にかかる楓の葉が特に見事。赤、金、緑色など様々な色合いがまばゆいばかり。「柳橋水車図屏風」。金泥で描かれた橋はまさに夢の架け橋。そして緑色の柳の葉は、現の世界を表しているように感じた。このあたりの作品は、ほとんど琳派。涙が出そうなくらい感激した。「波濤図」。金と墨との抜群のコンビネーションに思わずクラクラとしてしまう。応挙以前にこんなにも力強い波の絵を描いた画家がいたことを改めて知った。巨大な「仏涅槃図」には、ただただ圧倒された。かつて何かの記事で読んだことがあったが、実際に目の当たりにしてぶったまげた。水墨画のコーナーになると、いよいよ国宝「松林図屏風」とご対面かと期待したのだが、結局、最後の最後まで引っ張られてしまった。個人的には、「松林図」を模写したという作者不詳の「月夜松林図屏風」の方がメリハリがあって好きだ。葉室麟という作家の「乾山晩愁」という短編集に「等伯慕影」という作品がある。千利休たち権力者にすがりながら、狩野派との勢力争いを続けた長谷川等伯の人生。読み応えがあるのでお勧めです。

2010年03月02日

コメント(12)

全5件 (5件中 1-5件目)

1