2010年09月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

稲垣仲静・稔次郎兄弟展 練馬区立美術館

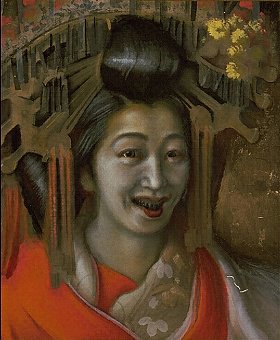

稲垣仲静という画家の名前には、まったく心当たりが無かった。しかし、「太夫」の絵には、記憶があった。甲斐庄楠音や岡本神草らとともに大正デカダンスを代表する絵であるデロリ系の絵である。だから、てっきり稲垣仲静は、このような作品ばかり描いた画家かと思っていたのだが、実際にはデロリ系の画はこの「太夫」と裸婦のデッサンが少々あるだけだった。「太夫」の顔の肌は、おどろおどろしい灰色である。崩れた笑いは魅力的とは言い難いが、生きる図太さを訴えているようだ。このコーナーは、甲斐庄楠音ら同時代の画家の絵が参考出品されていて、見応え十分であった。しかし、それ以上に稲垣仲静の写生画の迫真の描写には驚いた。「鶏頭」の屏風絵とその元になった素描。また、この鶏頭の花に酷似したトサカを持つ「軍鶏」の絵。この軍鶏は、戦いの後の胸の傷が痛々しいのだが、まるで人間のようにすくっと立って、鋭い眼光を向けている。足元の白いイバラは、戦いの困難さかこの軍鶏の苦難の道を表しているのだろう。そして「猫」。とにかく、この猫の瞳の輝きには驚いた。まるで水晶がはめ込まれているように輝く。尾を前足にしっかりとからみつかせながら、ちょこんと座布団に座るさまはかわいいが、表情は人に媚を売ることはなく、独自の澄ました風貌である。古代エジプトの猫の像にも見える。稲垣仲静は、猫好きだった見えて、デッサン類も多数残している。稲垣仲静は25歳の若さで、腸チフスのために亡くなった。弟の稔次郎は、型絵染の人間国宝として、戦後まで活躍した。染色作品を絵画のように作った。こちらも細密な型を用いた着物やタペスリ―などが素敵な味わいであった。特に昭和30年代の京都の風物を描いた一連の作品がすばらしい。紙に型紙をあて、染色を施したものであるが版画のようにも見える。「夜の街」や「四条の歳末」など暗闇やネオン、人々の雑踏に郷愁がそそられる。稲垣仲静のデロリのコーナーに木村斯光の花魁の絵があった。こちらは異様に赤い顔つきであるが、仲静のそれと比べると緻密である。やがて醜に落ちる直前の美の絶頂を描いたような感じがした。いい作品であった。

2010年09月25日

コメント(2)

-

上村松園展 東京国立近代美術館

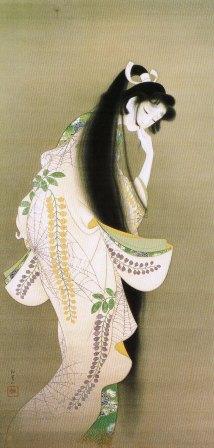

松園の美人画は、どうも真面目すぎ、色気が無い。そして、どこかつかみどころが無く、みな同じ顔に見える。と、あまりよい印象が無かった。例外は、今回展示されている「花がたみ」や「焔」くらいである。ところが、今回の展覧会のように、松園の年代別に並べられた絵を眺めていると、今まで特徴が無いと感じていた松園の絵の雰囲気も、年を経ることによって随分と変わっていくことが理解できた。初期の細面の顔、そして20代の頃のコロコロとした優しい顔。30代になると表情がより生き生きとしはじめ、40代ではそれが絶頂となるが、その後、表情に余分な感情が消え、内に秘めた感情が感じられるようになる。ざっとこんな感じの画風の変遷であろうか。松園は、「焔」で、嫉妬という強烈で究極の感情を描いた後、しばらくスランプに陥り、やがて、同時代の京都画壇の男性画家が描くエロ・グロ風の美人画と一線を画した、清楚で気品にあふれる作品を描き続けたのである。さて、六条御息所の生霊を描いたこの「焔」。週刊上村松園のホームページで山下裕二先生が、左手の表現など曽我蕭白を研究していると述べていた。おかげで、今回、はじめて左手が描かれていることに気がついた。指先を妙にねじっている様子は、なるほど蕭白によく登場する女の手のようである。今回、まとまった松園の作品を見て、ようやく松園の良さが、若干、分かるようになったのが大収穫である。

2010年09月23日

コメント(2)

-

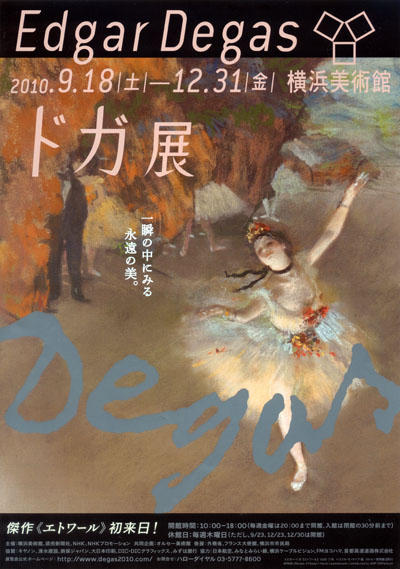

ドガ展 横浜美術館

ドガというと真っ先に思い浮かべるのは「踊り子」の絵。そして、踊り子というと「エトワール」。この展覧会でもこの一点は独立したコーナーに展示されている。この「エトワール」は、やはりこの展覧会の中でもひと際、光彩を放っていた。実際、照明の関係かもしれないが、絵画の裏側からバックライトが当たっているように感じられた。見事な光の表現に感激。重厚な油絵ではなく、パステルの軽やかな筆触で、今まさに踊り子が舞台に飛び出していくその一瞬が、ものの見事にとらえられている。美しい踊り子の姿に見とれているうちに気づくのが、背後に見える顔の隠れた黒服の男。この踊り子のパトロンである。当時のバレエ業界の内幕が垣間見える。これは、中野京子の「怖い絵」に詳しい。踊り子は、日本でいえば、さしづめ吉原の太夫というところだろうか。踊り子の表情。ステージで踊るひと時だけ、男から逃れた解放感に酔っているのか、それとも逆に男に媚を売っているのか、それとも舞台を支配するエトワールの誇りと自信なのか。それはこの絵からは分からなかった。この展覧会。他にバレエの授業」はあったのが、ドガの代名詞の踊り子の絵がもう少しあればよかったのにと思う。ドガのブロンズ作品が多数展示されていた。今までも、ドガの彫刻をあちこちの展覧会や美術館で見たことがあるのだが、生前、発表した彫刻作品は、この展覧会にも出展されている「14歳の小さな踊り子」だけだと知って驚いた。晩年、たくさん作っていたのは、視力の衰えたドガが、デッサンの代わりに作っていたものであるそう。そんな事実もはじめて知った。

2010年09月20日

コメント(4)

-

古賀春江の全貌 神奈川県立近代美術館葉山

古賀春江。中学生の時、美術の教科書で有名な「海」を見て、強烈な印象を持った画家である。その後、シュルレアリスム、メルヘンタッチの絵画、キュビズム調の絵画など、彼の多様な絵を知り、その都度、古賀春江の名前がインプットされ、いつしかお気に入りの画家のひとりとなった。同行のY嬢は一週間前にはじめて男だと知ったと言っていたが、私も当初は女性だとばかり思っていた。ちなみに奥方は古賀好江という。古賀の画風は大きく変貌していく。初期の水彩画の時代。キュビズム風の時代。土俗的な作風の絵。童話風の絵画の時代。海に見られるようなモンタージュの絵。そして、シュルレアリスム。誰の影響を受けているか推測できる絵も多い。この展覧会でもその過程を追いかけている。この展覧会も、この流れに沿って構成されている。初期の水彩画は、私には印象が薄いが、やはりこの画家を意識するのは、キュビズムがかった絵を描き始めてからだ。東近美の「観音」では、キュビズムの構成が幻想的な雰囲気を盛り上げている。死産した我が子の埋葬を描いた作品は、かなり土俗的な雰囲気。僧侶の紅い袈裟が鮮烈。小坊主や少女の姿が子どもへの愛着を訴える。クレーの影響を受けた作品も多くある。油絵のメルヘン調の絵は、どれも楽しくもあり、一方、もの哀しくもある。画集で眺めていた石橋美術館の「孤独な月夜」を見ることができて嬉しい。犬にフクロウに満月。赤いテーブルクロス。そして墜落する飛行機・・・描かれている対象はまったく関連かない。これも夢の世界。シュルレアリスムの作品は、まず、「海」に代表されるモンタージュ手法の絵がある。カンディンスキーやミロの絵を連想する奇妙な生き物を描いた作品もある。私が好きなのは、最晩年の大原美術館像の「深海の情景」である。この当時、古賀は梅毒で脳を侵され、絵は描けるが、字を書くことができずサインは友人の代筆であるとのこと。暗い海に白い猫面の女がまばゆい。福岡大学蔵の「孔雀」。これには驚いた。日本画とも見間違えるような鮮やかな羽を広げた孔雀の絵。シュルレアリスムから転じてこのような作風も視野に入れていたのだろうか。「世界精神の糸目を縫ふ新しい神話がはじまる」と謳った画家の夭逝が惜しまれてならない。

2010年09月20日

コメント(8)

-

バーネット・ニューマン展 川村記念美術館

川村のバーネット・ニューマン展に行く。連休初日は日中、また夏が戻ってきたかのような日差し。川村の気温は30度を超えていた。到着後、すぐに階段を上り、ニューマン展を見に行く。まずは「存在せよ1」がある。茶色の地に白い一本の線。この線をジップといい、ニューマンが辿り着いた絵画の至高の表現。どこが、すごいのか?と思うのだが、絵を見て、そういうことを思わせるところがすごいという逆説的な考え方。我思う故に我ありということなんだろう。ジップにたどり着く以前の抽象絵画。「異教的空虚」の方が、もわもわ感にあふれ、抽象画ぽくて、混沌としている。ジップに至ってからは、どの作品もキリっとして厳粛である。タイトルも「夜の女王」とか「原初の光」とか、かっこいいものが多い。「アンナの光」もこちらの会場に移され、ニューマン・ルームは閉鎖されていた。階下のロスコー・ルームは、相変わらず、茶色に染まった独自の雰囲気であった。二人はほとんど同時代の画家で、亡くなった年も同じ。見るときの体調にもよるが、今回はもわもわ感にあふれたロスコーの方がしっくりした。ニューマンは、それに比べると、あまりにも厳しく、鋭敏すぎる気がした。

2010年09月20日

コメント(0)

-

陰影礼讃 国立美術館

地味なチラシと時代がかったタイトル。あまり期待せずに、見に行ったのだが、実際に出かけてみると、素晴らしい作品が目白押しで大満足。たまにこういう嬉しい期待外れがあるのがいい。影または陰という切り口で、国立美術館4館のコレクションから、選ばれた作品の紹介。近世から現代までの写真、版画、洋画、日本画などジャンルを問わない。このごった煮感も楽しい。まず、影という視点で作品が選ばれていることが、はっきりとしているので、それぞれの作品について、影がどう扱われているのだろうと興味深く眺めることができたので、飽きることが無かった。写真や絵画に表出されたさまざまな影(陰)の姿。それぞれ特色があって面白いのだ。中には、マルセル・デュシャンや、高松次郎のように影のみを作品にしたものもあった。高松次郎の絵の場所では、けっこう振り返って影の本体を探していた人もいて、そんなリアクションを眺めたのも楽しかった。突然、甲斐庄楠音の「幻覚」が現れたときには、思いがけない出会いに感嘆の声を上げた。ここ数年、この画家の「デロリ」にすっかり執りつかれているのだ。これも京都で常々見たかった作品のひとつだった。完全にトランス状態になった踊り子の背後に映る手の影。実はこの影が主役で踊り子を操っているようにも思える。見れば見るほど鬼気迫る絵であった。浅原清隆は、戦没した日本のシュルレアリスト。古賀春江、北脇昇とともに好きな画家である。竹橋の近代美術館の「郷愁」が展示してあった。何度も見ているが、今まで湖面に映る少女の影にはまったく見落としていた。影というコンセプトで見て、今回、はじめて気がついた。この絵のブルーは本当に美しい。わずか30歳で新婚の奥さんを残しビルマ戦線で行方不明になったことを知ると、このタイトルも本当に切ない。出口で北脇昇の15年前の展覧会の図録がわずか500円で売っていたので、購入。こちらも楽しんでいる。

2010年09月19日

コメント(0)

-

近代日本画にみる東西画壇 後期 泉屋博古館

東京は粋、京は雅、大阪は婀娜(あだ)と言われ、それぞれの文化風土があるとのこと。近代日本画で、それぞれの特色を見ていこうとする展覧会である。正直、私の能力では、この展覧会に出展されているそれぞれの画家たちの絵の風土的違いを把握はできない。ただ、言われてみれば何となくそんな気がするという程度である。まずは、東京の画壇のコーナーでは、小林古径の「人形」が印象に残る。黒々としたドレスに小さな白い顔と白い手の対象が際立つ。最初は西洋画課と思った。黒いドレスはよく見ると、墨の濃淡、滲みを上手く利用して模様が描かれているのが凄い。京都の富岡鉄斎の絵は、自由奔放、大胆で好きだが、どうして、これが「雅」に分類されるのかがよく分からない。となりの木島桜谷の「秋草図」の方が、琳派調の作風で、まさに「雅」にぴったりである。大阪の婀娜(あだ)は、艶めかしいという意味だろうが、これもピンとこない。上島鳳山の「十二月美人」は、確かに素晴らしい。8月の?娥はチラシになっている。芳年の月百姿の「嫦娥奔月」で知った画題。色っぽさより、清楚さを感じてしまうのだが、どうだろうか。やはり、各都市の風土の特色と絵の関係については、はっきり分からなかったが、それぞれの絵を楽しむことはできた。

2010年09月18日

コメント(2)

-

欣求浄土~ピュア・ランドを求めて 大倉集古館

チラシとなっている冷泉為恭の「山越阿弥陀図」。これは大傑作である。絵の下半分は緑の木々の生えた山の中、川が流れ、桜が咲き誇り、鹿が遊ぶ。画面の上半分に朝鮮風の紅い衣をまとった阿弥陀如来がすくっと上半身をのぞかせる。下半分の自然の美しさと上半分の阿弥陀の慈愛に満ちた姿が、上手くコラージュされて、絶妙なバランス感覚にあふれている。「ピュアランドへようこそ」とまさに浄土への誘いというのにふさわしい絵画である。冷泉為恭は、幕末の大和絵師。復古調の絵を描く彼は、長州藩の志士に暗殺された。安政の大獄に加担した酒井家に出入りしたため、狙われたとのこと。この絵も追手を逃れて潜伏している折に描いたそうだ。幕末は一介の絵師まで、命を狙われる恐ろしい時代。目をつけられてしまったという不幸もあるが、有名税というにはあまりにも酷である。そんなことを思いながら、阿弥陀仏を眺める。この絵師はピュアランドへ辿り着くことができたのであろうか。

2010年09月06日

コメント(2)

-

フランダースの光 Bunkamura・ザ・ミュージアム

ベルギー美術というと、クノップフ、アンソール、マグリット、デルヴォーらがまず頭に浮かぶ。今、オペラシティで開かれている王立美術館展での展覧会でも彼らの作品は、出展されているが、今回の展覧会ではこれらの画家の作品は無し。象徴主義、印象主義、表現主義と3分野の展示に分かれていたが、象徴主義、印象主義の作品では、「ベルギーの美しき村を描いて」というサブタイトルのとおり、美しい風景画が多く、心が洗われた。後半の表現主義のコーナーはキュビズムっぽい民族的な絵が多く、異質な感じがした。あまり馴染みのない画家の作品ばかりだったが、王立美術館展でブリューゲルの雪景色に似た静寂な世界に惹かれたサーデレールの作品が数点あった。初期の印象派風の明るい色彩の作品と、ヌメリ感のある独特の風景画。この画家の風景画には、全く人間が出てこない。「冬の果樹園」も生活の痕跡は感じられるのだが、人がいないことや、地面に比べて大きな面積を占める空の光景など幻想的である。これが象徴主義の特色なのだろう。展覧会の最初に4枚展示されているアルベイン・デン・ヴァン・アベールの絵には感激した。細密な風景描写。特に「春の緑」は、まるで森の中にひとりたたずんで、この木々の息吹を味わっているようであった。印象主義のコーナーは、ミニ「エミール・クラウス展」となっていた。タッチをはっきりと残した光あふれるベルギー印象派の作品を楽しめた。

2010年09月05日

コメント(4)

-

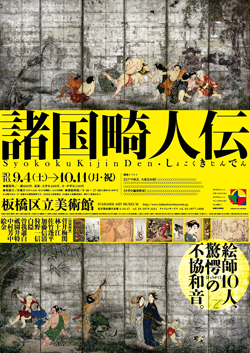

諸国畸人伝 板橋区立美術館

江戸時代、全国各地で活躍した菅井梅関、林十江、佐竹蓬平、加藤信清、狩野一信、白隠、曽我蕭白、祇園井特、中村芳中、絵金と全国の十人の絵師の作品を展示している。中には梅関とか蓬平など、馴染みのない名前も見受けられた。絵が売れず不遇の生涯を送った絵師。パロトンがついて大成した絵師などいろいろであるが、それぞれの個性あふれる絵を楽しむことができた。前段で、一癖二癖もあるそれぞれの絵師のエピソードを紹介したあと、展示会場に入る。第1室で目を引くのは、やはり最奥にある曽我蕭白の群童遊戯図屏風だった。柳や昼顔、笹など銀地の屏風に美しく描かれている。牛や燕も墨絵でのんびりと描かれているが、子どもたちの姿はどこか小憎らしい顔つきである。加藤信清の阿弥陀三尊図、出山釈迦図などの文字絵は、以前も見たことがあったが、見るたびに驚く。ベタに塗った彩色のように見えるのだが、実はすべてお経の文字を描いた連続した線で構成されているのには、ただ唖然とするのみ。単眼鏡や双眼鏡を持参してじっくりと見たい。第2室は、正面に絵金の強烈な色彩がまず目に入る。ところが、奥に至るまでの両サイドも強烈な作品の目白押しである。狩野一信の五百羅漢図のコテコテさとおどろおどろしさには目を見張る。不気味な月明かりに照らされ、ひっそりと座禅を組む羅漢たち。また自らの顔の皮を引きはがし、観音の面を出現させる羅漢、海上を歩いて渡ってくる羅漢や動物たち。濃密な色彩により仏の世界というより、SFかホラーといってもよい世界が展開する。となりは、脱力系、へたうま系の白隠和尚の絵。ただ、蓮池観音図は本格的に彩色した絵である。そして、絵金。絵金の現物を見るのは初めてなのでワクワク。描かれた光景にもドキドキする。「浮世柄比翼稲妻」では、手足が飛び散り、頭が転がり、血しぶきが舞う。芳年以上の血みどろさである。それでいて、どこかマンガチックでもあるところが、庶民に受けたのだろう。もうひとり、祇園井特の怪しいどぎつさ。対象が美人であれば、そのままでよいのであるが、そうではない場合でもリアルに描かれてしまう。妥協を許さないリアリティが魅力的である。江戸絵画ファン、垂涎の展覧会である。

2010年09月04日

コメント(6)

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- FXデビュー!!!

- 今月は自慢できるほど稼いでもないし…

- (2025-11-24 17:44:11)

-

-

-

- 競馬全般

- (74)東京~東スポ杯2歳S予想

- (2025-11-24 13:55:02)

-