2020年07月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

The UKIYO-E 2020 東京都美術館

日本に残る浮世絵は保存状態もさほど良くなく、海外の美術館から里帰りする作品の方が、断然美しいとずっと思っていましたが、今回の展覧会でそのイメージが大きく覆りました。今回展示されていた太田記念美術館、日本浮世絵博物館、平木浮世絵財団の所有の作品はその美しさも申し分なし。次々とこんなに素晴らしい浮世絵を見ることができ、本当に贅沢な展覧会でした。展示は浮世絵の歴史を概観する構成になっており、どういう筋で展開していくのかは想像できましたが、鳥園斎栄深などはじめて名前を聞く浮世絵師の作品があったり、浮世絵の奥深さをまだまだ理解してないことに気づかされました。特に初期浮世絵のコーナーの手彩色の作品は素晴らしく、石川重信の「花下美人」は、桜の花と対応するようにうっすらと紅く染まった少女のほお。丹念に彩色された着物の柄と帯の格子模様。さすが重要文化財だと感激しました。奥村政信の「七夕のと渡る舟」日本浮世絵博物館 は彩色こそされていないものの、幻想的な作風に魅了されました。春信や清長、歌麿、北斎、広重、国芳などの出展数は多く、保存状態もいいので、今回展示されているものがスタンダードだと思ってしまうともう東博の浮世絵コーナーなどは見ることができなくなってしまいそうです。窪俊満の「高野 六玉川の内」は紅嫌いの極上品。メリハリのある白黒の版画に一筋の赤がいい味を出していました。「東海道五十三次の蒲原 夜之雪」など摺の違いで印象が随分変わるものがあり、そのあたりの解説があるとよかったのかなと思いました。展覧会後半の北斎、広重あたりになると見はじめてからざっと1時間半以上たっており、どっと疲れがたまってきて、集中力がなくなってきました。富嶽三十六景、東海道五十三次になるともう何度も見ているからいいやと弱気の虫に襲われて、少々駆け足になってしまったことは反省点です。後期は体調を万全にして時間の余裕をもって出かけようと思います。ららぽーと豊洲の平木浮世絵美術館 UKIYO-e TOKYOが閉館していたのはまったく知りませんでした。松本にある日本浮世絵博物館の分館が浅草にできるとのこと。それも楽しみです。

2020年07月29日

コメント(0)

-

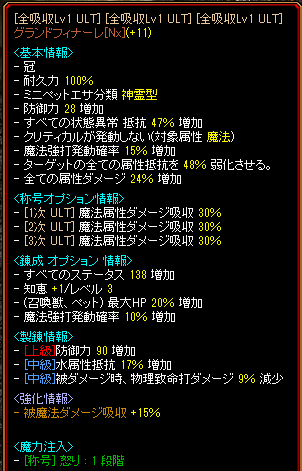

鴻池朋子 ちゅうがえり アーティゾン美術館

もう何年前になるでしょうか、東京オペラシティのギャラリーの展覧会「インタートラベラー 死者と遊ぶ人」ではじめて、この美術家を知りました。髑髏や狼のダイナミックな屏風や、かわいいキャラクターの映像が記憶に残り、それ以来ずっと気になっているアーティストです。以前六本木で開催されたドラえもん展で、雪山に全身埋もれながらテーマソングを歌い絶叫するフィルムには、大いなるドラえもん愛を感じることができました。(今回も上映されていました)今回のちゅうがえり。会場の中央にすべり台を配した襖絵の回廊のインスタレーションを配し、山や湖のオブジェなどがあちこちに置かれています。皮革に描かれた巨大な絵もあります。国立新美術館の展示では銀色の人頭が振り子のように会場を横切っていましたが、こちらでは動物の角が降られています。影絵を利用したインスタレーション。動物の姿そのままの毛皮がいくつも吊るされるコーナー。そんな場所をくぐって歩む肝試しのような体験もできます。断絶された人と自然とのつながりを回復しようとする試みのようです。何気に飾られているクールベの鹿の絵もいい味わいでした。また、作者が土地の人に聞いた昔話をもとに作られている数々の刺繍の作品。ほっこりしました。今回の展覧会、おどろおどろしい要素は少なく、自然とだけではなく、人と人とのつながりや人の記憶をたどる展示に心が温もりました。

2020年07月22日

コメント(0)

-

古典×現代 2020 国立新美術館

大いに見応えのある展覧会でした。古美術作品と現代作家のコラボレーション。仙厓と菅木志雄、花鳥画と川内倫子、円空と棚田康司、刀剣と鴻池智子、仏像と田根剛、尾形乾山と皆川明、北斎としりあがり寿、曽我蕭白と横尾忠則の組み合わせ。どちらが主でどちらが従ということではなく、それぞれが響きあい一体となって、多様な空間を創り上げています。どちらか一方の作品だけ見ていても楽しいです。菅木志雄の作る丸いインスタレーションの作品は仙厓の禅画を立体化させたよう。もともと禅画ですから解釈は無限。次の川内倫子の映像は、空を覆いつくす一群の鳥がひとつの生き物のように見えます。生き物を題材にするのは古典も現代も同じ。棚田康司の女性の木彫など円空の仏像と一緒に置かれると拝みたくなります。鴻池朋子の大掛かりな皮革に描かれた絵の間を往復する銀色の頭が生物を切り裂く刀に見えてきます。皆川明のテキスタイルは乾山の焼き物を荘厳する天蓋です。北斎の富岳三十六景のパロディ版画には笑え、わずか四畳半の部屋で森羅万象を描いたという様子を描いた映像には感嘆しました。滋賀の西明寺の日光月光菩薩を田根剛の作る灯りで照らす空間が素敵でした。闇がカーテンのように上下する光の演出。菩薩たちは縦横無尽に光り輝くと同時に闇に包まれます。昔、お堂の中である一瞬だけ見ることのできたであろう仏像の姿が3分間の演出の中で繰り返し再現されているのでしょう。これには度肝を抜かれました。ラストの曽我蕭白と横尾忠則のコラボ。お気に入りの二人のコラボなので楽しみにしていました。蕭白の寒山拾得図は何度か見ていますがこの絵は初見です。蕭白独特の荒々しい迫力のある背景にどこか愛嬌のある寒山と拾得の姿。振り返ると横尾忠則の描く電気掃除機とトイレットペーパーを持つゆるゆるの寒山拾得。どうして絞首の紐があるのかと思ったら、自我を殺すための装置だそうです。ちなみに針のない時計は時間を超越した存在という意味。もうひとつ新出の蕭白の鯉の絵も大迫力でした。

2020年07月21日

コメント(0)

-

SOMPO美術館 開館記念展

新たになったSOMPO美術館に出かけてきました。新たな美術館はビルの横に立つ象のような形で展示会場の面積は広くなったと思うのですが、以前のような眺望が楽しめなくなったのは、少々残念です。今回の展覧会に出品されているコレクション自体も、さほど多くなくやはりゴッホの「ひまわり」にほとんどの予算がつぎ込まれ、他に回す余裕がなかったのかなと思いました。展示内容もあまり面白みを感じられず、風景画、人物画、グランマ・モーゼスや東郷青児の作品などが列挙され、いくつかの作品には見るべきものがあるものの全体的にはとても中途半端な気がしました。それでもいくつかは印象に残る作品もあり、東郷青児の若かりし頃のキュビズム風の絵など、面白かったです。また彼の自画像も、フォーブとかキュビズムタッチであり、原色を使われた顔。そして真っ白な眼の切れ味の鋭い視線はかなりの迫力がありました。今回は今までガラスのショーウィンドの奥に展示されていたゴッホ、セザンヌ、ゴーギャンの作品のうち、ゴーギャンとセザンヌ作品はガラスのウィンドから出されていました。上のゴーギャンの「アリスカンの並木道、アルル」は昔から眺めています。以前は退屈な絵だとしか感じていませんでしたが、ここ最近は秋の紅葉の光景が心に染みるようになってきました。よく目を凝らしてみると紅葉した葉が舞っているのが分かります。人っ子ひとりいない並木道、孤独感が募ります。このゴーギャンと同じキャンバス地(麻布)に描かれたゴッホの「ひまわり」。この絵だけは、厳重にショーウィンドの奥に隔離されていました。この間見た、ロンドンナショナルギャラリー所蔵作品の「ひまわり」を模写したものです。二つを比べるとこちらの方が落ち着いているような気がします。新しくなったSOMPO美術館。次回のゴッホ展が楽しみです。

2020年07月15日

コメント(0)

-

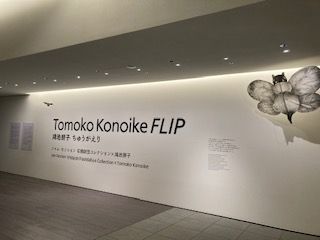

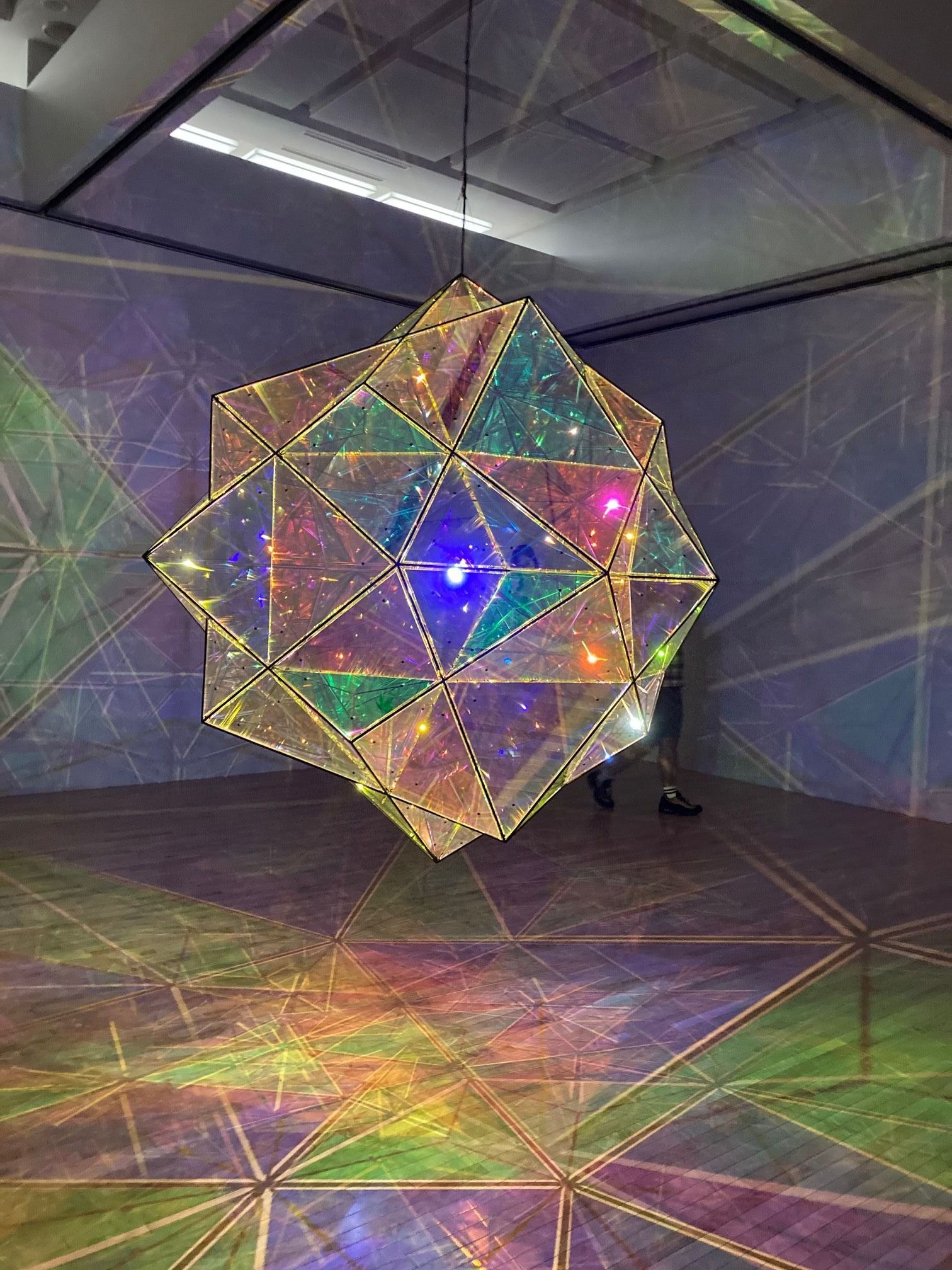

オラファー・エリアソン ときに川は橋となる 東京都現代美術館

あちこちで評判の高いこの展覧会。「サンライト・グラフィティ」の体験のための整理券を手に入れるために9時半から並びました。10時に会場して、真っ先に整理券を受け取りに行って、10時30分からの回に参加することができました。サンライトというひまわりの花のような電灯をもって、空間にドローイングを描くというインスタレーション作品です。動くスピードに応じて、線が太くなったり短くなったり。ハンドパワーの持ち主になったようです。この電灯-リトルサンというのですが-、てっきり電池が入っているのかとばかり思っていました。しかし、よくよく調べてみると太陽光により充電されているとのこと。豊富な地下資源を持ちながら電力を引くことができないアフリカなどの地域に住む人々に届けられる携帯式のソーラーライトなんだそうです。まったく作品の意図を理解していなくて、これでよかったのかなと反省もします。オラファ―は社会派のアーティストで、今回もサステナブルな作品が多数展示されているとのことなんですが、浅学菲才な私はサステナブルって何?という次元なもので、オラファ―の問題意識が理解できたとは言えません。今回のタイトルにもなった新作の「ときに川は橋となる」これも哲学的なタイトルです。はっきり言ってどういう意味なのかよく分かりませんでした。「まだ明確になっていないことや目に見えないものが、たしかに見えるようになるという物事の見方の根本的なシフトを意味しています。」と解説されてなんとなく理解したような気がするだけです。しかし展示自体はすばらしいものでした。暗幕の中で中央に置かれた水盤のきらめきが周囲に反射されて不思議な形を作り上げます。幻想的で美しく見ていて飽きません。チラシにもなっている「ビューティー」。暗闇の中、天井から落ちるほんのりと虹色に輝くミスト。見る角度によってさまざまに姿を変える虹。本物とは異なり、目前で眺め触れることもできる虹。面白い体験でした。「あなたに今起きていること、起きたこと、これから起きること」私は単純にこのインスタレーションが好きです。前後に近づいたり、遠く離れたり・・・開場してすぐ、まだ人がいない一瞬の間、独り占めした空間を走り回り踊ってしまいました。影が人格をもって、自分に話しかけているような感覚に陥りました。展覧会場を3周しましたが、何度見ても飽きることのない展示です。子どもでも楽しめる展示でお子さん連れの方もたくさんいました。

2020年07月07日

コメント(0)

-

6月に読んだ本

6月の読書メーター読んだ本の数:10読んだページ数:3722ナイス数:161死命 (文春文庫)の感想犯人と刑事の出会い、できすぎ。ヒロインもう死んでしまうの?凄惨な殺人と犯人の身勝手な動機に嫌気・・・など突っ込みどころ満載なんだけれども、ぐっと読まされてしまうのは著者の力量。読了日:06月28日 著者:薬丸 岳「お迎え」体験 (宝島社新書)の感想本来のテーマとは関係ないのだが、あとがき(エピローグ)に「本というのは、たとえ1行でも『なるほど』と思えるようなところがあれば、買う価値がある」という文章があり、これがいちばん印象に残った。死の直前に一瞬元気になる状態を医学的に解説しており、そこの部分もなるほどと思った。読了日:06月27日 著者:河原 正典資産寿命 人生100年時代の「お金の長寿術」 (朝日新書)の感想元証券マンの著者が退職金で投資デビューするのはよくないと語っているのが新鮮。長く働く、年金の受け取り方の工夫、支出の管理で資産寿命を延ばすというのは今さらのことなのだが、何となく著者の人柄で読ませられてしまう本だった。読了日:06月25日 著者:大江 英樹美術展の不都合な真実 (新潮新書)の感想新聞社、テレビ局さらには企画会社が持ち込む大量動員型の展覧会。〇〇美術館展と画家の個展との違い。常設展を持つ美術館、持たない美術館。学芸員(研究者)がしっかりとビジョンを持つ美術館などなど、現代の美術館の裏側を垣間見ることができて面白かった。コロナ禍で多くの美術館が期日指定制になり、この手法が定着すると大量動員詰込み型の展覧会はどう変わっていくのだろうかと楽しみでもある。読了日:06月23日 著者:古賀 太黄金の丘で君と転げまわりたいのだの感想岡元先生とワイン丁稚たちの駆け引きが楽しい。おいしいという言葉、禁句にしよう。読了日:06月21日 著者:三浦しをん,岡元麻理恵海辺のカフカ (下) (新潮文庫)の感想ナカタさんと連れ立っているうちに成長していく星野青年の姿が楽しかった。「あなたさえ覚えてさえいてくれたら、ほかのすべての人に忘れられてもかまわない」なんてステキなメッセージなんだろう。読了日:06月18日 著者:村上 春樹海辺のカフカ (上) (新潮文庫)の感想さあ、ナカタさんと田村カフカがどうリンクしてくるか。楽しみ楽しみ。読了日:06月14日 著者:村上 春樹灰塵の暦 満州国演義五 (新潮文庫)の感想いよいよ日中全面戦争の勃発。南京大虐殺。愚行とひとことで言うのにはあまりにもおぞましすぎる。敷島4兄弟もだんだんとお互いの接点が深まっていく。馬から車に乗り換えた次郎に興味津々。読了日:06月11日 著者:船戸 与一やってはいけない不動産投資 (朝日新書)の感想一昔前、それはそれはしつこい電話に辟易していたことがあった。今ではそんなことはないが、この業界、恐ろしいことは続いているのですね。すべての不動産業者が悪に見えてしまう本。読了日:06月06日 著者:藤田 知也カラー版 - 東京いい道、しぶい道 (中公新書ラクレ)の感想商店街、横丁、ぐねぐね道、Y字路などローカル色豊かにつづったエッセイ。ただ力作の大東京23区散歩に比べるとあっさりし過ぎており、著者の興味のわき方も中途半端に感じた。読了日:06月05日 著者:泉 麻人読書メーター

2020年07月02日

コメント(0)

-

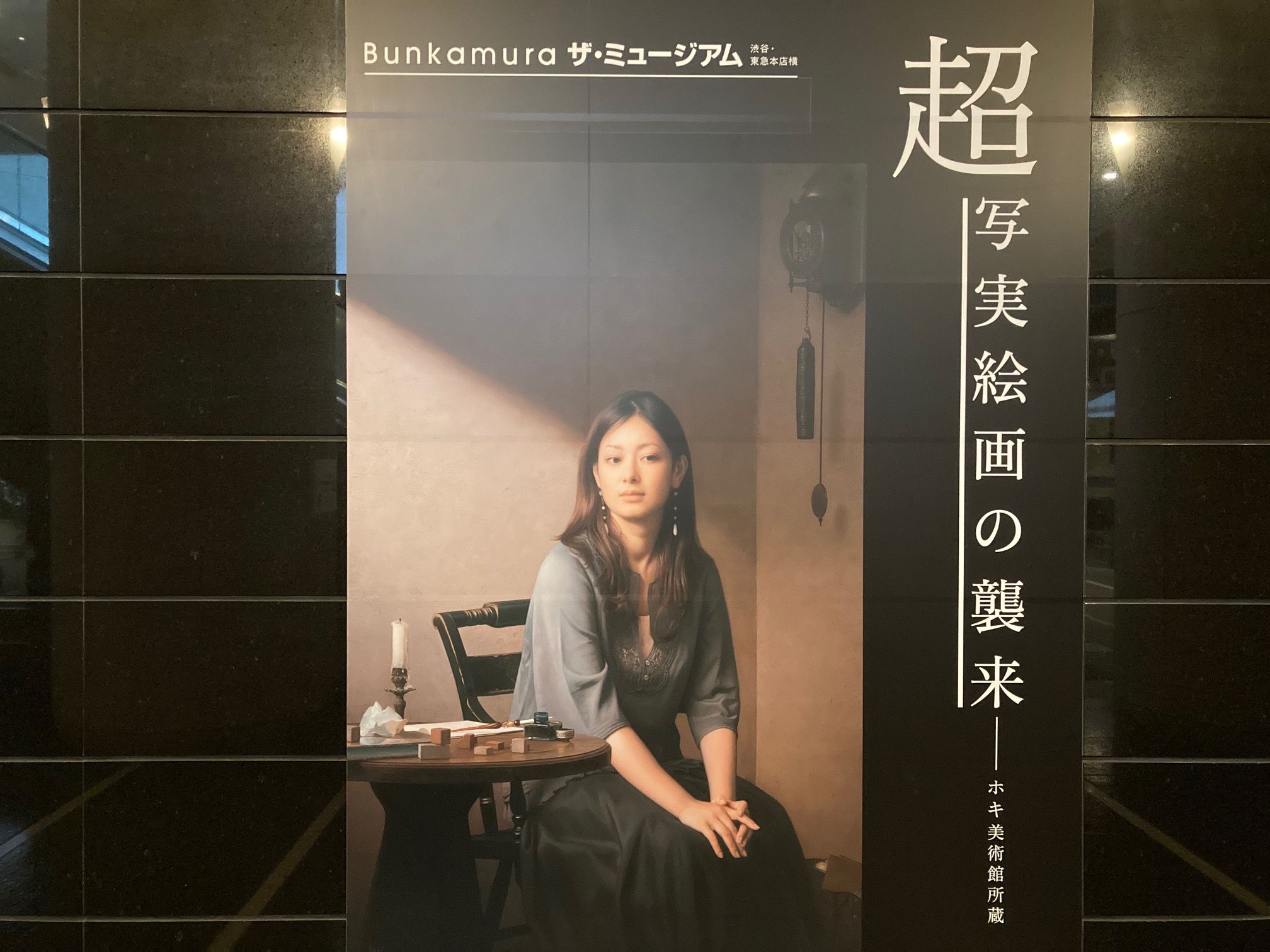

超写実絵画の襲来 ホキ美術館蔵 Bunkamuraザミュージアム

ホキ美術館には何度か出かけたことがありますが、その都度、ムムムッとうなります。ものの姿を再現するだけなら、写真で事足りるのにあえて膨大な時間をかけ絵画で表現することの意味って何でしょう。情熱、愛情、修練、執念、偏執…作家の皆様に脱帽です。さて、今回も記憶の中にある絵画がいくつもあったのですが、お気に入りは五味文彦さんの静物画。ヘーダの作品など17世紀オランダ絵画の静物画が好きなもので、どうしてもレモンとかガラス、花などを描いたものに惹かれます。「レモンのある静物」などの作品も素晴らしかったのですが、「飛行計画‐詩は聞こえたか‐」のコラージュのような作品。ミステリアスでぞくぞくしました。島村信之さんの描く昆虫。実物の何倍あるのでしょう。10年にわたって描き続けたクワガタなど、虫への愛情を感じます。巨大な「幻想ロブスター」小さなものを大きく描けば描くほどアラが目立つと思うのですが、この大きさでまったく破綻していないロブスターの姿に感動しました。諏訪敦さんの描く「玉眼(大野慶人立像)」の迫力にも圧倒されました。今年1月に亡くなられた舞踏家の大野慶人を描いた2018年の作品です。からだの周りに浮かぶのは、湯気かオーラか?昨年の台風で被害を受けたホキ美術館も、無事に復旧したとのこと。まずは一安心。

2020年07月02日

コメント(0)

全7件 (7件中 1-7件目)

1