2020年12月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

トライアローグ 横浜美術館

横浜美術館、富山県美術館、愛知県美術館の3館合同で企画した20世紀美術の展覧会。聞きなれないタイトルだが、3者で合同して話し合い企画するなどという意味らしい。20世紀になり、アートは伝統的な絵画から「地殻変動」を起こしキュビズムなど新しい潮流が生まれ、さらに1930年代になり「磁場転換」が起こりシュルレアリスム絵画などが誕生し、60年代にはアートは「多元化」し、百花繚乱の世の中になっていくという構成になっています。ピカソやエルンスト、デルヴォーなど3館の持つ代表作も見ることができ、お得感がありました。ピカソは青の時代の静謐でシリアスな画風が、こうも変わるものかといつも見るたびに衝撃を受けます。愛知県美術館のイヴ・クライン「肖像レリーフ アルマン」の人物のレリーフの青には吸い込まれそうになるくらい見とれてしまいました。富山県美術館のゲルハルト・リヒター「オランジェリー」は、以前川村美術館のリヒター展で見て、その鮮やかさに圧倒されたもので、懐かしく思い出しました。中にはこれって何?と思えるようなものもたくさんありましたが、現代美術は自分の感性で味わい、合う合わないがあって当たり前。深く考えずに美しいものだけ楽しめればいいと思う今日この頃です。

2020年12月09日

コメント(0)

-

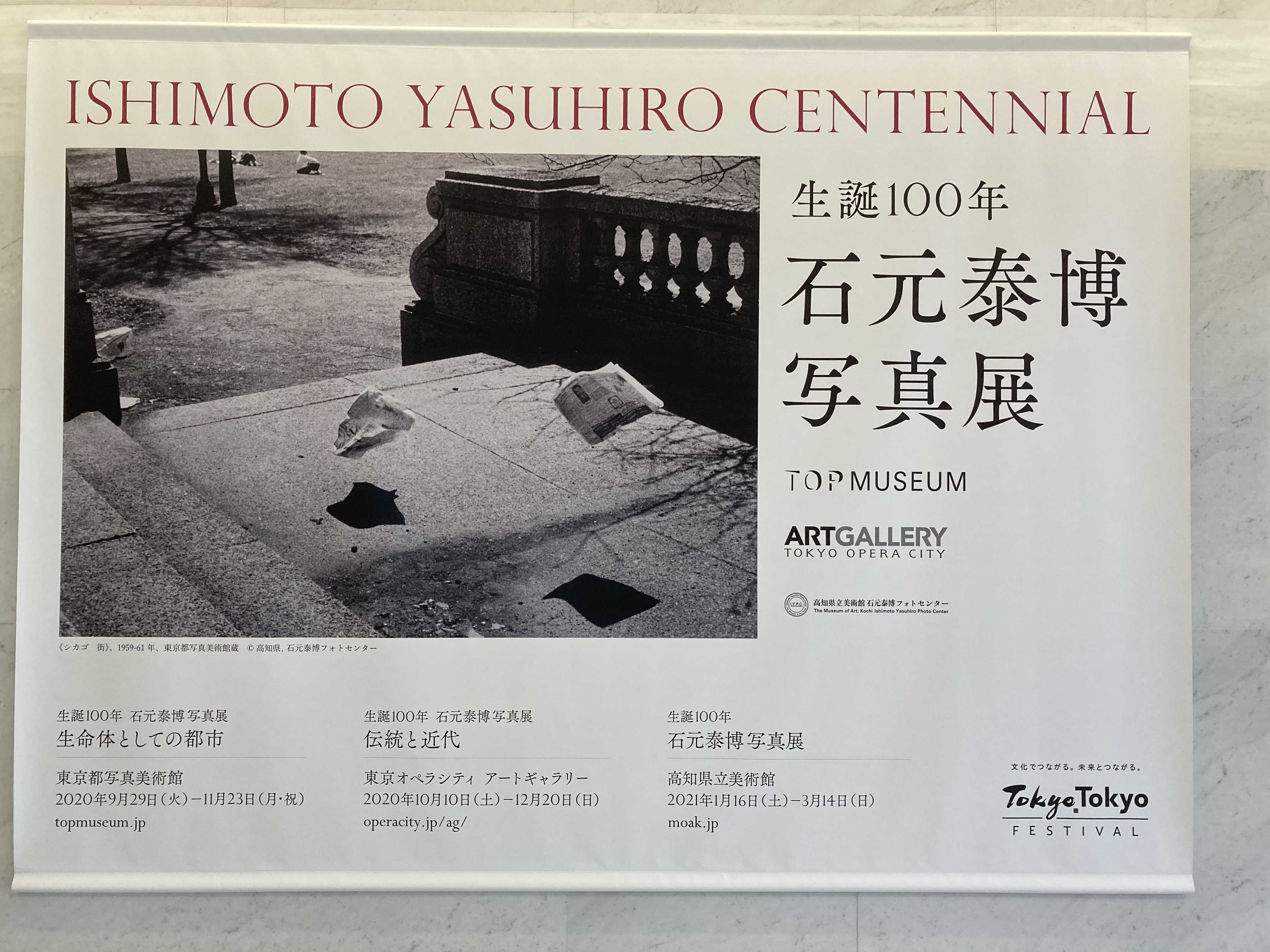

石元泰博写真展 東京都写真美術館 東京オペラシティ

石元泰博という写真家をはじめて知りました。今回は生誕100年記念ということでの東京の2会場、そして出身地の高知県立美術館の3会場で展覧会が開催されています。まず11月23日まで開催されていた東京都写真美術館での展覧会。「生命体としての都市」というサブタイトルがつけられており、シカゴや東京の風景の写真がメインに展示されていました。今まで写真の展覧会を見て、これは素晴らしいと思ったものは数少ないのですが、この写真家の作品は好きな作品が多かったです。まずアメリカのシカゴの街を撮影したもの。これは人物写真よりも無機的な建物の写真がかっこよく感じました。東京の街、山手線の駅界隈の写真はちょうど同時代を生きていたために懐かしく感じたもの多かったです。桂離宮の写真はほとんど縦横の直線で構成されており、こうやって切り取ると写真になるのだなと感心して眺めました。色とかたちはカラーの多重露光の作品で、今までのモノクロのものと違い、色彩が豊かで、抽象画のように楽しめました。東京オペラシティアートギャラリーの「伝統と近代」と名づけられた展覧会は、圧巻でした。前半は写真美術館と同じテイストの内容でシカゴや東京、桂離宮の作品が続くのですが、後半の両界曼荼羅のコーナーは得も言われぬ迫力がありました。両界曼荼羅に描かれた仏の様子をこれほどまでにしげしげと眺めたことはありません。クローズアップされている仏の姿に囲まれて、自分も曼荼羅の世界の一員になったように感じました。「食物誌/包まれた食物」のスーパーで販売されているビニールラップで包まれたままの魚や野菜の生々しさが、色鮮やかなカラー写真によって迫ってきます。35年前の作品ですが、当時は今と比べて、けっこう物価も高かったのだなとも思いました。

2020年12月05日

コメント(0)

-

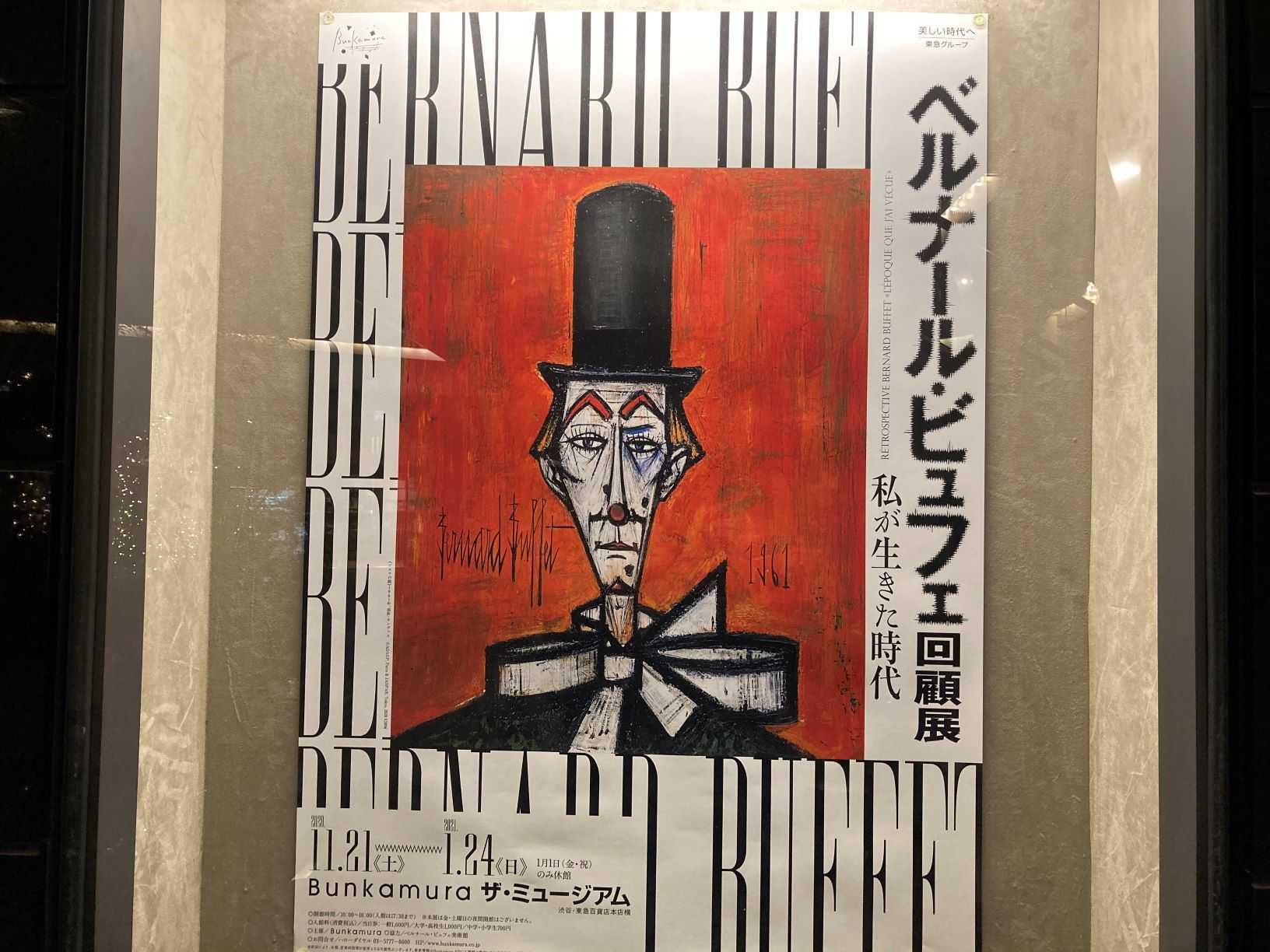

ベルナール・ビュフェ回顧展 Bunkamuraザ・ミュージアム

三島のクレマチスの丘にあるビュフェ美術館に出かけたことがあります。森の中にある静かな美術館でした。ここには2000点ものビュフェの作品が所蔵されているとのこと。今回のBunkamuraの展覧会は、このビュフェ美術館所蔵の油彩画70点あまりが時代順に展示されています。ビュフェの作品は大好きです。針で刺すような痛々しい直線に心惹かれます。静物も人物も風景もそれぞれが心に刺さってくるようです。特に初期のモノトーンの背景に極端に長細く描かれた人々の姿は、当時の人々の「生きにくさ」や「不安」を訴えているように思えます。風景画も同じです。なぜか、彼の描く風景画には人っ子ひとり存在しません。人が描かれていないからこそ、そこに「不安」が生じます。晩年になってくると、色彩は非常に鮮やかになります。画家の精神状態に応じてでしょうか、狂気に満ちた風貌をしていたり、鬼気迫る姿の絵もあります。見ていて、恐ろしく感じる絵も多かったです。まさに没した年に描かれた「死」は、自らの幕引きを象徴するような作品でした。

2020年12月05日

コメント(0)

-

11月の読書

11月の読書メーター読んだ本の数:17読んだページ数:5045ナイス数:333清明: 隠蔽捜査8の感想相変わらずの竜崎節。原理原則、正論だけでうまく物事が進むのが摩訶不思議だが、心地よい。しかしながら、皆さんが書かれている通り、事件解決までの迫力は無かった。読了日:11月01日 著者:今野 敏高丘親王航海記 I (ビームコミックス)の感想原作ははるか昔に読んだきりで、ストーリーはすっかり忘れてしまったが、近藤ようこの静けさに溢れた絵に再び引き込まれてしまった。読了日:11月01日 著者:近藤 ようこTVピープル (文春文庫)の感想「我らの時代のフォークロア―高度資本主義前史」。村上春樹とは一世代違うが、確かにこの時代には、男性は年下の女性、女性は年上の男性と結婚するんだという考え方があったなぁということを思い出した。(我が家もそうだし)世田谷文学館のムットーニのからくりで「眠り」をまた見に行こうと思った。読了日:11月03日 著者:村上 春樹高丘親王航海記 II (ビームコミックス)の感想文春文庫の高丘親王航海記を引っ張り出してきました。まだまだ半分なのですね。獏園や蜜人あたりから幻想感もパワーアップしてきました。次作が楽しみです。読了日:11月04日 著者:近藤 ようこ写真で愉しむ 東京「水流」地形散歩 (集英社新書)の感想都内の河川をめぐるエッセイ集。よくある町中の坂道もコンクリートに覆われた河川もシノゴの大型フィルムカメラで写すと不思議と心に刺さってきます。善福寺川の地下の露光時間8分間の神殿写真は圧巻。展覧会で眺めたいものです。読了日:11月04日 著者:小林 紀晴三匹のおっさん (文春文庫)の感想同世代のおっさんたちの活躍はすっきり爽やか。60過ぎてもまだまだ若いと元気をもらう。楽しい読書だった。しかし主人公、孫が高校2年生ということは、40代半ばでじいさんになったということか・・・読了日:11月05日 著者:有川 浩真贋 (双葉文庫)の感想国宝・曜変天目茶碗をめぐる贋作ミステリーと聞いて、楽しみに読んだが、何だか陳腐なストーリーでがっかり。曜変天目の美しさも「宇宙空間の中の星雲」というフレーズが2回出てきただけ。警察ものとして読んでもリアリティが感じられず残念でした。読了日:11月09日 著者:今野 敏弘兼流 やめる! 生き方 (青春新書インテリジェンス)の感想若い時、島耕作のような大人にあこがれていたので、よく弘兼さんの本を読んでいた。自分の仕事が忙しくなり、いつか島耕作を読むこともなくなった。黄昏流星群も読んでいない。でも刷り込み現象で弘兼さんのこの手の指南本は手にしてしまう。本書の内容には特に目新しいものはないが、アルマーニ―のスーツを生ごみと一緒に捨てたという潔さには感服。読了日:11月10日 著者:弘兼 憲史鬼談百景 (角川文庫)の感想それぞれ3から4ページの短い話だったが、話に没頭するのに手間がかかり、意外に読了までかなり時間がかかってしまった。何篇読んでも終わりにたどり着けないような気がして、それが一番怖かった。映画化されたのを見ていたので、その原作となった話は分かりやすかった。この映画、竹内結子がナレーションをしていたことを思い出す。合掌。読了日:11月13日 著者:小野 不由美神の子どもたちはみな踊る (新潮文庫)の感想「蜂蜜パイ」の主人公の恋愛が成就する話は清々しさを感じた。「かえるくん、東京を救う」はユーモラスなファンタジーで楽しい。「神の子どもたちはみな踊る」新興宗教に嵌まった母親を持つ子供の苦悩。「タイランド」ときおり出てくるジャズに関する話が良かった。読了日:11月15日 著者:村上 春樹リバース (講談社文庫)の感想想像していた犯人は二転三転し、ラストに驚愕。主人公のネガティブな思考が好きになれず。だからこそラストの突き放しがじわっと効いてくるのか。読了日:11月17日 著者:湊 かなえ僕の神さまの感想小学校5年生が主人公のミステリー。最初の第1話「春の作り方」を読んで、日常の謎を解決する微笑ましい話が続くのかと思いきや、第2話以降は児童虐待をテーマとする重い内容に。最終章のどんでん返し(解説)も、もうひとつだった。読了日:11月19日 著者:芦沢 央カラー版 重ね地図で愉しむ 江戸東京「高低差」の秘密 (宝島社新書)の感想スリバチとか坂道とか境界とか、東京の街歩きが最近のキーワード。ブラタモリが火付け役だそうだが、残念ながらその番組は見たことがない。それでも類似の本を読んでいると実際に歩いてみたくなる。本書も無数にあるルートをうまく切り取って紹介しているなと感じた。読了日:11月20日 著者:竹内 正浩残夢の骸 満州国演義九 (新潮文庫)の感想まずは、癌と闘いながら最後まで気力を振り絞って書き続けた著者に敬服。そして合掌。戦争とそれに続く温乱は人間の精神や尊厳を完膚なきまでに破壊する。日本軍の壊滅に至る史実も強烈だが、満州に取り残された人々の様子、シベリアの強制収容所の様子、中国の内乱に巻き込まれた人々の人生も凄まじいとしか言いようがない。戦争を風化させないために語り継ごうという風潮もあるが、あの戦争のことは一切語らなかった方々の気持ちもよく分かる。今まで読んだ船戸作品はラストは派手に終わるイメージだったが、この9作品は重厚だった。読了日:11月25日 著者:船戸 与一回転木馬のデッド・ヒート (講談社文庫)の感想「今は亡き王女のための」や「野球場」など若かりし頃の未熟な恋愛を回顧する話がノスタルジックな雰囲気が漂って良かった。「タクシーに乗った男」の奇妙で不思議な感覚も好き。読了日:11月26日 著者:村上 春樹異形のものたちの感想6篇の良質な怪談。ストーリー自体はどこかで聞いたことのあるようなものなのだが、それぞれの物語にじわじわと引き込まれてしまう。「日影歯科医院」、ありもしない医者に直してもらった歯というのが怖い。「山荘奇譚」、ラスト、しばらく行方不明だった女性が連れてきたものは・・・ホント怖かったなぁ。読了日:11月28日 著者:小池 真理子センセイの鞄 (文春文庫)の感想居酒屋や旅館、キノコ狩りなどでの食事のシーンがいい。日本酒がとても美味しそう。70過ぎのセンセイの立場から見ると自分の子どもと同い年くらいの恋人ができて恵まれすぎ。残されたツキコさんのその後の人生はどうなるのでしょうか。読了日:11月29日 著者:川上 弘美読書メーター

2020年12月02日

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- 競馬全般

- (74)東京~東スポ杯2歳S予想

- (2025-11-24 13:55:02)

-

-

-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…

- 【[2025] 09月の新作】 ○ ‐ 千葉…

- (2025-11-22 20:32:53)

-

-

-

- アニメ・コミック・ゲームにまつわる…

- アニメ『ふしぎ遊戯』第21~24章 ス…

- (2025-11-25 20:00:06)

-