2020年06月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

画家が見たこども展 三菱一号館美術館

画家といっても、ほぼナビ派の画家たち、ボナールやドニ、ヴィヤールなどが描いた子どもの絵を集めたものが多く、それにこの美術館のお得意のヴァロットンの作品などが加わった展示でした。かわいい子どもの姿が描かれた絵がたくさん見られるのかと期待して出かけましたが、実際はそんなことはなく、かわいいだけの絵ばかりではありませんでした。ヴァロットンの版画には近代フランスの都市化の中で生活するこましゃくれたこどもが多く、ゴッホの描いたルーランの息子の絵はぶよっとした赤ん坊で、かわいいというより生命力にあふれすぎ、かえって不気味に感じました。全体的にボナールの絵が多かった印象で、どちらかというと控えめな色彩で描かれたおとなしめの絵が目立ち、いまひとつインパクトに欠けた感じもしましたが、テーマがこどもということで、それはそれでいいのではないかと思います。チケットにも描かれているドニの「赤いエプロンドレスを着た子ども」。これがいちばんよかったかな。ドットの大きな点描で描かれた単純な絵だけれども、色合いが絶妙で上手さを感じました。幸せな気持ちになれました。当初、会期は21日までということで、あわてて最終日に予約して出かけましたが、9月まで再延長されたのですね。

2020年06月27日

コメント(0)

-

ロンドンナショナルギャラリー展 国立西洋美術館

先週土曜日の前売券・招待券限定入場期間に出かけてきました。開幕を視ずに終わってしまうのかと危惧しましたが、期間も延長になりチケットが無駄にならずにほっとしました。整理券の入場時間は、到着時間の3時間後。運よく東博の当日期日指定券があったので、東博で時間をつぶしたのですが、後で西美の常設展を見てればよかったのだと気づきました。てっきり時間まで入館できないと思っていたのが大失敗。ちょうど新潮新書の「美術展の不都合な真実」を読んだばかりだったので、チラシを確認すると主催が国立西洋美術館、ロンドンナショナルギャラリー、読売新聞社と日本テレビ放送網となっていました。「〇〇美術館展」の典型的なパターン。この本によると典型的な大量動員詰込み型の展覧会ですが、このコロナ禍で日時指定の入場方式となったものです。検温と手指消毒を実施後、入場。密集を避けなければならないので、極端な詰込みはなかっのですが、それでも1メートルの距離を取るのは不可能。この先、日時指定制として、収益とのバランスをどうとっていくのか興味津々です。もともとのお目当ては、ゴッホの「ひまわり」と、フェルメールの「ヴァージナルの前に座る若い女性」、そして新聞の記事になっていたカルロ・クリヴェッリの 「聖エミディウスを伴う受胎告知」の3点です。まずは「聖エミディウスを伴う受胎告知」。とにかく厳密な遠近法で構成された四角四面の世界。そして細部まで綿密に描かれた詳細な筆致には驚くばかり。天の裂け目から壁の穴を通ってマリアまで到達する一筋の黄金の光。思いっきり遠近法を無視した不思議な光。これはじっと眺めていても見飽きません。オランダ絵画のコーナーでは、フェルメール「ヴァージナルの前に座る若い女性」。フェルメールの前がガラガラという驚くべき一瞬があったのにはびっくり。まぁ稀少価値があるということでじっくり眺めましたが、もしフェルメールと知らなければ、その他風俗画の一枚だと思って、あっさりと通り過ぎてしまったかと思います。そして大トリは、ゴッホの「ひまわり」。展示パネルで知ったのですが、損保ジャパンにあるものと、まったく同じ構図。こちらの方がオリジナル。ゴーギャンの寝室を飾るために描かれたという背景を知れば知るほど、心に迫ってくるものがあります。そのほか、エル・グレコのドングリマナコのキリストが描かれている「神殿から商人を追い払うキリスト」。ターナーの壮大な「ポリュフェモスを嘲るオデュッセウス」などが印象に残りました。

2020年06月24日

コメント(0)

-

森村泰昌:エゴオブスクラ東京2020 原美術館

原美術館の森村泰昌展に出かけました。この美術家の作品は今までも、ちょくちょく見かけてフィルムも見てきました。常に名画の中心人物に扮する手法は独創的で、見るたびに。なるほどこうすれば、作品を丸ごと理解できるのだなと感心しています。今回は、新作の映像作品「エゴオブスクラ」を中心にした展覧会です。エゴオブスクラとは、「闇に包まれたあいまいな自我」という意味とのこと。小一時間ほどの映像で、森村が三島由紀夫やマリリンモンローなどに扮し、芸術論を語ったりします。その内容まではよく理解できなかったのですが、映像自体は面白く見ることができました。「穢護御舞須蔵」と呪文のような当て字が、しっくりと感じられました。先日のコート―ルド美術館展デモ見たばかりのマネの「フォリー=ベルジュールのバー」のメイド姿には笑えました。メイドの後ろ姿と彼女に会いに来た紳士まで森村が扮しています。メイドとパトロンの紳士との感情のもつれあい。そんなことを森村自身の写真からさらに客観的に想像することができます。メイドの手は模型(別に展示されています)になっていて、それを森村が支えているのは、何か意図があってのことなのでしょうか。以前からこの美術館にある森村の常設展示の輪舞(ロンド)ではトイレの中に無限を感じることができます。

2020年06月21日

コメント(0)

-

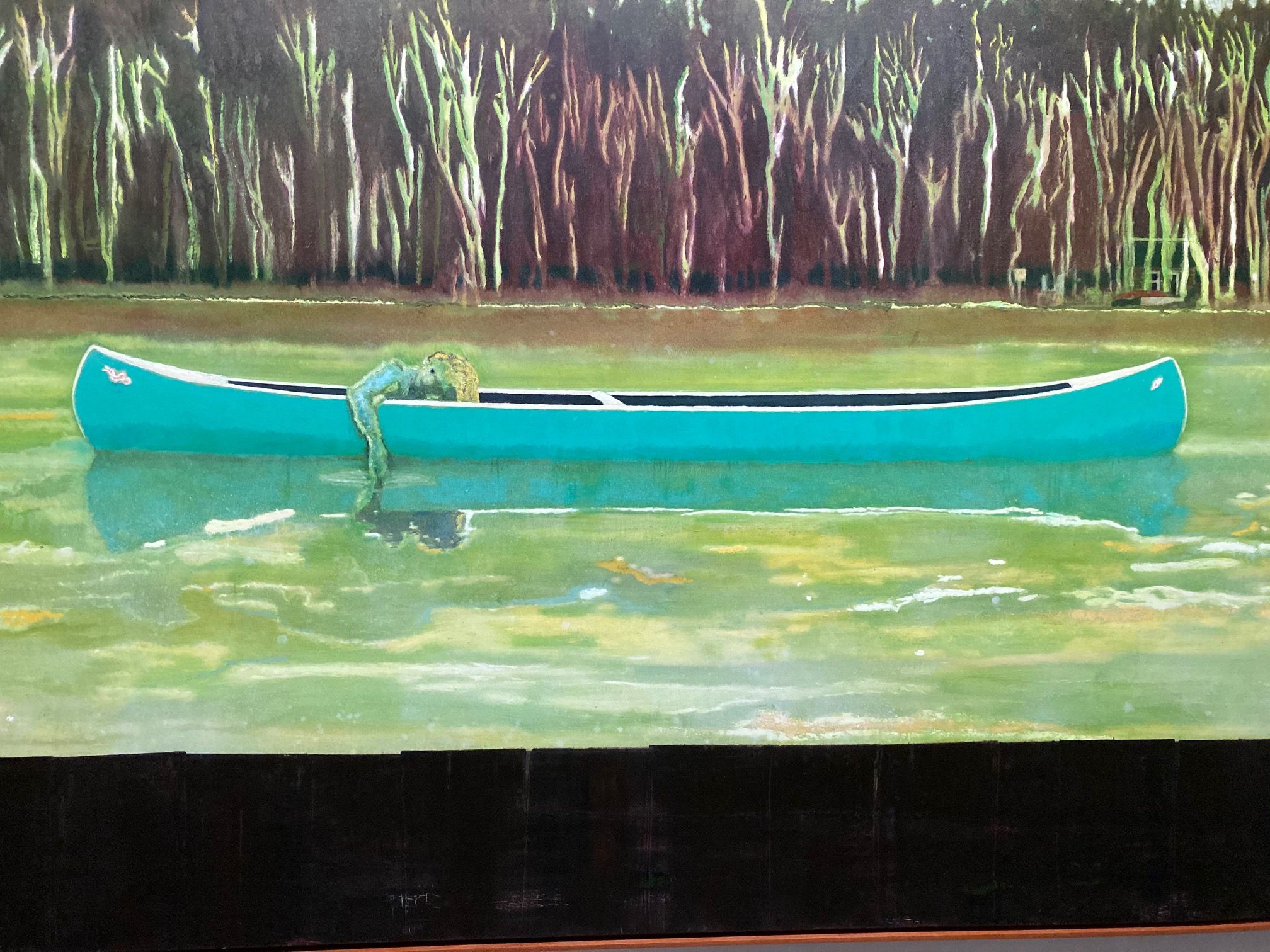

ピーター・ドイグ展 東京国立近代美術館

コロナで長らく閉じていた展覧会がようやく再スタートしました。展覧会休止直前の夜間会館に行こうかどうか迷って結局断念したのですが、再開されるか危惧していました。無事に見ることができてほっとしたところです。この画家、はじめて名前を聞きました。第一印象で、イギリスのヘタウマ系画家だなと思いました。自分と同年代の画家。映画好きとのことです。例えば13日の金曜日にインスパイアされた《カヌー=湖》、何やら不気味感にあふれています。映画を知らなくても楽しめますが、あのクリスタルレイクを描いているのかと知るとより興味がわきます。でも、このシーン、すっかり忘れているので、思い出すためにもう一度映画を見たくなりました。後半は、画家がリメイクした様々な映画のポスターのコーナーがあり、日本映画では東京物語、そしてピンポンまであり、少し笑えました。お気に入りは、チラシにもなっている《ガストホーフ・ツァ・ムルデンタールシュペレ》です。ダムを描いているらしいのですが、モザイクタイルで装飾された鮮やかな通路の門扉の前で青と黄色の衣装の二人の男がこちらを眺めている風情です。夜空に星々がきらめいているのですが、とろけるばかりの大気の様子です。また手前の地面も水平に分断され急に存在感がなくなっています。これも昔見た、古い映画のワンシーンのようで、どこか懐かしい気分に浸れます。物語の世界に招待されて、絵の中に引き込まれてしまいそうな気がしました。

2020年06月21日

コメント(0)

-

神田日勝 大地への筆触 東京ステーションギャラリー

この画家のことはまったく知らず、東京ステーションギャラリーの馬のチラシを見ててっきり日本画家だと勘違いしていたくらい。後で聞いたら、朝の連続テレビ小説のなつぞらにも登場していたとのこと。まったく絵に興味のない周りの人々の方が詳しかったのです。ついでに見ておこうと軽い気持ちで出かけたのですが、とても素晴らしい展覧会でいい意味で裏切られました。まず、この画家の画風の変遷に驚きました。初期のリアリズム絵画の重く暗い色調の絵から晩年の原色を多用したポップなものまで、これが同一の作家の作品かと思わず疑いたくなるほど。ピカソにも劣らない変遷ぶりです。初期の自画像や牛馬の絵もいい絵ですが、いちばんひきつけらられたのは1966年の静物-Still Life。ちょうど原色を多用する過渡期の作品。ひょっとつかめそうな魚、てろっとした鶏肉、リアルな段ボールや銅のバケツなど見ていて楽しい静物画でした。新聞紙が一面に貼られた壁の前にうずくまる自画像「室内風景」も忘れられない。背景のモノトーンの新聞紙の前に浮かび上がる人物や色鮮やかな人形などの対比が素敵でした。新聞記事の広告も1970年当時のものが懐かしい。この時代、カローラやサニーの値段が50万円程度だったのですね。これからの画業が期待されたさなかに夭逝した画家ということで伝説も生まれ、NHKの連続ドラマ小説にも取り上げられ、再び脚光をあびているのですね。録画しっぱなしのブラ美もさっそく見なくてはなりませぬ。

2020年06月10日

コメント(0)

-

奇才―江戸絵画の冒険者たちー 江戸東京博物館

3月末に府中に出かけて以来、2か月振りに展覧会に足を運びました。あれ?都県をまたぐ移動は自粛しなければならなかったのかなぁ。まぁ、20キロの距離なんで許してもらおう。さて、展覧会めぐり再スタートも江戸絵画から。「奇才~江戸絵画の冒険者たち~」なんて、奇想の系譜路線のグッとくるネーミングですね。見どころ満載の展覧会でした。まずは、狩野山雪の「寒山拾得図」。会いたかったのです。大画面の迫力。お二方に「元気だったかい!」と呼びかけらたようでした。そうそう出口の方にあった片山楊谷の虎のとげとげしい毛並みを見て、もう一度、山雪の虎のきれいな毛並みを見るために戻ってしまいました。そしてやはりお気に入りの曽我蕭白「楼閣山水図屏風」。これは子供の時に見ていたら、もっと人生観が変わっていたと思う絵です。まさに人知れない山奥の山頂ににそびえる怪しい楼閣。怪盗ルパンの奇巌城あるいはサンダーバードの秘密基地を思い出し、ワクワクドキドキしました。祇園井特の「本居宣長像」。エグい作風のこの絵師も本居大先生を描くとこんなにまじめな絵になるのかと逆にびっくり。中村芳中や耳鳥斎のゆるい絵を楽しんで、江戸の絵師のコーナー。葛飾北斎の祭屋台天井絵の「女浪」と「鳳凰図」。小布施で見た時は屋台の天井を見上げただけだったので、今回はこんなに近くで見ることができてうれしい次第。しかし、「女浪」の波濤と渦巻きには見入ってしまいました。まるでタイムトンネルの中に吸い込まれそうでした。この北斎の小布施でのパトロン、高井鴻山の「妖怪図」に引きつけられました。なんだかよく分からない異様な妖怪。西洋の宗教画、たとえば聖アントニウスの誘惑に出てくる妖怪みたいです。いやぁ面白かった。そして絵金ですね。昔々、美の巨人たちで紹介されて以来、ずっと気になっている謎の絵師。今回も累とか皿屋敷とかありました。一度、土佐の絵金祭に出かけて、ろうそくの炎に照らされる妖しい絵を眺めたいと思っています。臨時休館中に展示されていた蘆雪や蕭白の絵も見たかったなとリストを眺めていたら「奇才」という字がゲシュタルト崩壊を起こし、手塚治虫の「奇子」に見えてきました。

2020年06月07日

コメント(0)

-

5月に読んだ本

5月の読書メーター読んだ本の数:13読んだページ数:4876ナイス数:243ねじまき鳥クロニクル〈第3部〉鳥刺し男編 (新潮文庫)の感想間宮中尉の物語がいちばん読みごたえがあった。綿谷ノボルは皮剥ぎボリスの再来なのか。村上春樹のダークファンタジー3部作なんとか読了。これで明日から日常に戻れる・・・本当に戻れるのか?読了日:05月31日 著者:村上 春樹ねじまき鳥クロニクル〈第2部〉予言する鳥編 (新潮文庫)の感想謎が謎を呼ぶ第2部。井戸の中の閉塞感があたかも自分の経験のごとく突き刺さってくる。さて、この後の展開やいかに。第三部へと続く。読了日:05月27日 著者:村上 春樹ねじまき鳥クロニクル〈第1部〉泥棒かささぎ編 (新潮文庫)の感想こちらも日常から非日常への展開が心地よく、次にどんなことが起きるのかワクワクしながら読了。間宮中尉の語るノモンハンの話は衝撃的でした。読了日:05月25日 著者:村上 春樹大東京23区散歩 (講談社文庫)の感想知ってる場所も知らない場所も楽しい東京散歩の本。この本2016年出版だから、すでに無くなっているランドマークもあるのだが、寺社仏閣はそのままだろう。コロナが収まったら本書を片手にあちこち出かけたい。変貌の美学「東京」を味わいたい。読了日:05月24日 著者:泉 麻人,村松 昭ダンス・ダンス・ダンス(下) (講談社文庫)の感想てっきり初読だと思ったら、この展開を知っていた。それともデジャビュなのだろうか。ユキとのかかわりのパートがいちばん好きだ。ユキが「僕」に十五の頃の感情を思い出させたように、自分自身もその頃の感情をふと思い出した。読了日:05月18日 著者:村上 春樹ダンス・ダンス・ダンス(上) (講談社文庫)の感想これは初読。新たなドルフィンホテルの謎、羊男の正体は?殺人事件の顛末は?どう物語が進んでいくのか楽しみ。読了日:05月17日 著者:村上 春樹ノルウェイの森 下 (講談社文庫)の感想ピュアになろうとすればするほど、またストイックになろうとすればするほど、逆に自由奔放に走ってしまうように感じてしまう主人公。それは若さゆえのことなのか。自らの過去を思い出して、穴があったら入りたくなるような気分になった。読了日:05月13日 著者:村上 春樹ノルウェイの森 上 (講談社文庫)の感想当時、バブルの熱気の中で、周りに踊らされずに自分の世界を見つけようなどと、おこがましくも思いながら読んだ本。今読み返してみると、穴があったら入りたいような、そしてとても懐かしい気分に浸れた。読了日:05月12日 著者:村上 春樹闇の日本美術 (ちくま新書)の感想口絵写真を拡大鏡で見ながら読了。平安時代の日本。病気になること自体が因果応報とか、女性であること自体が罪であるとか、今では考えられない世の中であった。でもコロナにかかることが罪だと考える人もいる現代も闇かもしれない。読了日:05月10日 著者:山本 聡美なぜか結果を出す人の理由 (集英社新書)の感想才能があって努力する人、才能があって努力しない人、才能はないが努力する人。それぞれ選手の実名を挙げて語っていて面白い。まぁ書物に残すのだから、差しさわりのない程度なんだろうが。野球だけではなく世の中に通じる蘊蓄、ためになりました。合掌。読了日:05月07日 著者:野村 克也男と女のワイン術2杯め 日経プレミアシリーズの感想分かりやすかった。本書のとおり味見してみたい。しかし、酸っぱさと辛さの違いが分からない味音痴なもので・・・読了日:05月06日 著者:伊藤 博之,柴田さなえアミダサマ (新潮文庫)の感想著者プロフィールに元僧侶とあったので、どうりでこういう本が書けたのだなぁと感じた。それにしても、母親や町の人々が狂っていく様子は気色悪さ抜群!ただDV男は読んでいて胸糞悪くなった。読了日:05月05日 著者:沼田 まほかる誘拐 (ちくま文庫)の感想「罪の轍」からの流れで読む。はじめのうちは、文章がはっきり頭に入ってこなくて読みづらかったが、後半は怒涛の勢いで読了。人間関係の生々しい事実が描かれる反面、大きな省略があったりと一貫性はなかったが、犯人のエキセントリックな性格はよく分かった。読了日:05月02日 著者:本田 靖春読書メーター

2020年06月06日

コメント(0)

全7件 (7件中 1-7件目)

1