全1160件 (1160件中 1-50件目)

-

介護保険料滞納し続けると…

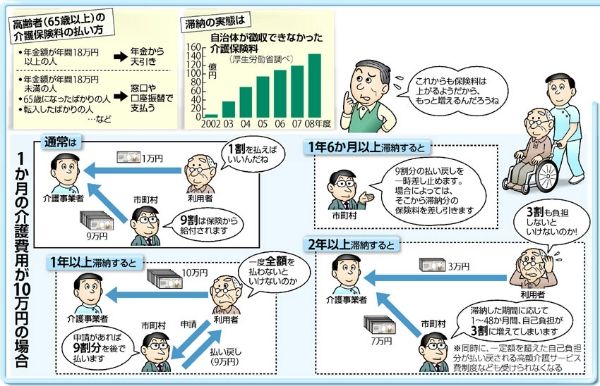

お年寄りが介護保険料の滞納を続けていると、どうなるのですか。2年以上で自己負担3割 65歳以上の人が介護保険料の滞納を続けると、介護が必要になった時、市町村が給付制限を行う。一時的に利用料を全額自己負担したり、利用料が3割に増やされたりすることがあるので注意が必要だ。2011年2月1日 読売新聞そもそも、高齢者のうち、年金額が年18万円以上の人は、年金から保険料が天引きされる。年18万円未満の人や、65歳になったばかりの人などは窓口払いになるため、滞納が生じやすくなる。給付制限には段階がある。1年以上滞納した場合、介護費用の全額を利用者がいったん介護事業者に支払い、後で市町村に申請して払い戻してもらう「償還払い」の手続きが必要になる。介護費用が月10万円なら、通常は利用者が自己負担分の1万円を介護事業者に払い、残りの9万円を市町村が事業者に払う。償還払いになると、利用者が10万円を事業者に支払うことになる。後で9万円が払い戻されるが、一時的に高額のお金が必要になる。1年6か月以上滞納すると、市町村からの払い戻しが差し止められる。さらに滞納が続くと、差し止められたお金から滞納分の保険料が引かれることがある。2年以上滞納した場合、時効が成立し、保険料を納めたくても納められなくなる。時効を迎えた滞納期間に応じて決められた期間、自己負担が3割になり、利用料が高額になった時に一部が払い戻される高額介護サービス費制度も利用できなくなる。40~64歳の介護保険料は医療保険料と一緒に支払うが、1年以上滞納した場合、市町村の判断で償還払い手続きが求められることがある。事情があって介護保険料が払えない場合、市町村ごとに減免制度などが設けられている。しかし、時効などで徴収できなかった保険料は年々増えており、2008年度には146億円に上った。所得が高い高齢者が滞納した場合に自治体が財産の差し押さえを行うケースもあるが、滞納している人には低所得者もいる。介護保険料は現在、全国平均で月4160円。12年度の改定では約5000円に引き上げられる見通しだ。現在の徴収体制で今後も十分に対応できるのか、注意深く見ていく必要がある。

2011.02.01

コメント(2)

-

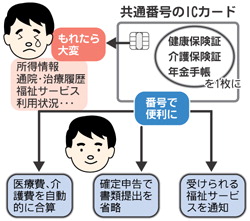

税と社会保障:共通番号制度 利用法の政府原案明らかに

国民一人一人に番号を割り振り、所得の把握・納税や社会保障サービスへの活用を目指す「税と社会保障の共通番号制度」の具体的な利用方法など、政府の基本方針原案が25日、明らかになった。番号導入に合わせて年金手帳、医療保険証、介護保険証など「保険証機能を一元化」。利用者は個人の番号が入ったICカード1枚で各種の社会保障給付を受けられるようにするほか、確定申告で自己負担した医療費の控除申請などを簡単にできるようにするなど利便性を高めたのが特徴。 政府はこれらの利用法を盛り込んだ「番号制度の基本方針」を月内に決定。6月には「社会保障・税番号大綱(仮称)」を策定したうえで、番号の導入時期や個人情報保護策を盛り込んだ「番号法(仮称)」案を今秋の臨時国会にも提出する方針。15年1月の利用開始を目指す。毎日新聞 2011年1月26日 2時30分基本方針は共通番号を年金、医療、福祉、介護、労働保険の社会保障分野と、国税・地方税の税務分野に活用することを明記。番号を基に利用者の医療や介護履歴を記録するほか、年金収入も含めた所得・資産内容なども把握。利用者が番号カードを提示すれば、各種社会保障の受給手続きを迅速に行えるようにしたり、確定申告で医療費などの領収書なしでも税控除を申請できるようにする。例えば、医療と介護の自己負担額の上限を設けた「高額医療・高額介護合算制度」では、利用者の自己負担超過額を自動的に健康保険などに請求し、本人による立て替え払いが不要になる。また、地方自治体などが障害者に対し、利用可能な福祉サービスを通知する制度も導入する方向。ただ、共通番号制度案は、利便性が高い分、不正アクセスなどがあれば、年金の給付履歴だけでなく、病歴や所得内容などの個人情報まで外部流出する恐れがある。政府は今後、個人情報保護策の検討を急ぎ、5月をメドにとりまとめる考えだ。

2011.01.26

コメント(0)

-

「介護ベンチャー協会」設立 業界を人材集う場に

介護業界を様々な分野から人材が集まる魅力的な場にしていこうと、若手有志らが社団法人「日本介護ベンチャー協会」を設立した。IT業界での起業ブームを参考にしており、人材難が課題となっている介護業界における新たな取り組みとして注目される。 同協会のメンバーは現在、約30人。介護業界のほか、求人、物流、不動産など関連業界で働く人も加入する。月1回の定例交流会やセミナーなどを開催するほか、起業家コンテストなどを通じて若者に出資することも視野に入れている。代表理事は、フランチャイズ方式のデイサービス事業などを手がける日本介護福祉グループ(東京)副社長の斉藤正行さんが務める。 斉藤さんによると、同協会が目指すのは「介護版ビットバレー」の構築という。ビットバレーとは、2000年前後に東京・渋谷に集まったITベンチャー企業集団のこと。相互交流や事業連携などを通じた新しい動きに多くの若者が刺激され、起業が相次いだ。 斉藤さんは「ビットバレーの登場で、『ITと言えば理系』という固定観念が崩れ、発想豊かな人たちが様々な分野から集まってきた。介護業界も、多様な人材が集まってこそ活性化される」と語る。 同協会は来月25日、東京都内で設立総会を開く。介護論や若者論をテーマにしたパネルディスカッションなどを予定している。「介護の仕事には福祉の専門性のほか、営業や企画、経営管理などの側面も求められる。若者が個々の発想や能力を生かせる場は多い。活動を通じて、魅力を発信していきたい」と斉藤さんは話している。 介護の現場では、「仕事がきつい」「給料が安い」などの理由で、福祉系の学校を卒業しても他業種を選んだり、就職しても途中退職したりする若者が多い。しかし、政府の推計では、高齢化により25年には、07年の倍にあたる212万~255万人の介護職員が必要とされている。2011年1月17日 読売新聞これまでの介護保険制度では、従来の介護保険サービスには対応していけると思いますが、団塊の世代の加入を迎える将来の介護保険サービスには対応出来ないと思えますね!もちろん、財源不足の中での事なので、同じ報酬額なら「何もしない・設備投資もしない」方が、事業者としたら利益が上がるっていうのは当然の事でしたけど、報酬額を上げられないのであれば、「人員配置・設備基準」の緩和しかないでしょう。もちろん 重度の利用者の集まりには、手厚い介護が必要ですし、軽度の利用者の集まりには、アルバイト・学生の研修も含め、人員配置と認めるとか・・・その他、例えば新幹線のグリーン車に乗りたければ、自腹で負担するとか・・・従来 差別と言われていた「施設からの利用者の選択」も大げさにすればどうでしょう。要するに、介護保険も時代、時代で変わる事です。その変化について行けないと不満だけが残ってしまう介護保険になってしまいますね!

2011.01.18

コメント(0)

-

冬の感染症猛威 拡大防止に手洗いと消毒を

冬季に多いノロウイルスやインフルエンザウイルスによる感染症が、猛威を振るっている。 昨冬は、新型インフルエンザの出現で、社会全体が感染症への警戒感を高めていた。このため、新型インフルエンザを除き、ノロウイルスを含むほとんどの感染症で患者数が例年を大きく下回った。 ところが、今冬は、その警戒感が薄れたスキを病原体に突かれた形になった。流行の拡大を防ぐため、消毒や手洗いといった感染症対策の基本を、改めて徹底する必要があろう。 ノロウイルスを主な原因とする感染性胃腸炎については、患者の急増を受け、「警報」を発令する自治体が相次いでいる。 飲食店を利用した多数の客が下痢や嘔吐(おうと)の症状を訴えたり、保育園でも園児たちが、同様の症状に陥ったりする例が目立つ。中には幼児が死亡した例もある。 食を通じた感染例が多い。二枚貝の生食や、調理する際の食品汚染などが原因となる。 患者の吐しゃ物の処理や消毒が十分でない場合、残ったウイルスが乾燥して舞い、それを吸い込んで感染することもある。 問題は、このウイルスに対する予防ワクチンがなく、発症しても治療薬がないことだ。水分を十分に取り、回復を待つしかない。 しかも、このウイルスは、一般的なアルコール消毒では死滅させることができない。このため患者の吐しゃ物を処理する際には、きれいに洗い流すか、塩素系の消毒剤を使う必要がある。2011年1月13日01時22分 読売新聞社説公的な施設の入り口などに置かれているアルコール系の消毒剤への過信は禁物だ。インフルエンザも、厚生労働省が「全国的な流行開始」を宣言して注意を呼びかけているが、拡大に歯止めがかからない。当初は、A香港型という旧来のウイルスが主流だった。だが、最近は、昨春まで流行していた新型インフルエンザが感染者の6割に達している。新型は感染力が強い。抗ウイルス薬の種類が増え、治療の幅は広がってきたものの、重症化することもある。やはり手洗いやマスク着用などによる予防が一番だ。冬の寒さはこれからが本番である。この寒さと乾燥で、ウイルスなどの病原体は生き延びやすくなる。一方で人間は体力、免疫力が落ちる。感染症に対する国民の警戒感を高めるため、政府や自治体は、きめ細かく情報提供すべきだ。

2011.01.13

コメント(2)

-

明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます今年もよろしくお願い致します

2011.01.01

コメント(6)

-

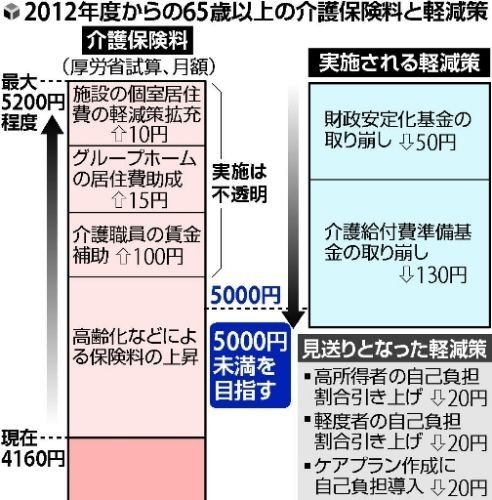

介護保険改正、利用者負担増見送り

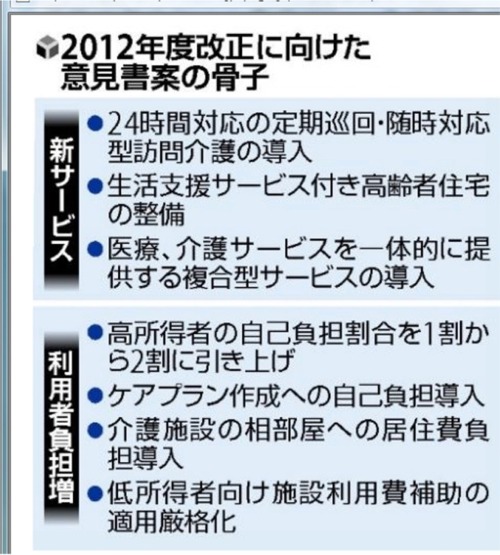

2012年度の介護保険改正で、負担増を見送る政府の基本方針が決まった。 来春の統一地方選を控えた民主党の意向が強く働いた形だが、保険料の上昇抑制や、介護職員の待遇改善に関する財源確保のメドは立っておらず、不安と課題を残す内容だ。 「負担増は見送りと聞いて、ホッとした」。東京都品川区の要支援1の男性(78)は胸をなで下ろした。週2回の訪問介護と週1回のデイサービスを利用しており、毎月の利用料は約5400円。軽度者の自己負担の引き上げなどが導入されれば利用料は1万1000円を超えるところだった。 改正の焦点は、介護保険料の上昇をいかに抑えられるかだった。現在、月4160円の高齢者の保険料は、試算では、12年度から最大月5200円程度になる。その軽減策として厚生労働省が検討していたのが、高所得者の自己負担上げなど、利用者の負担増だった。 しかし、民主党は「それでは統一地方選を戦えない」と主張。負担増すべてに難色を示した同党の提言を受け、細川厚労相は24日、「負担増には色々な意見がある。与党と合意できる範囲で法改正を進める」と述べるしかなかった。2010年12月29日 読売新聞同党の提言作成の責任者である石毛衆院議員は「利用者負担をすべて上げても、保険料の軽減効果は月75円程度とわずか。負担増に国民の納得は得られないという党の主張が通ったのは当然だ」と胸を張る。ただし、今のままでは負担の限界とされる5000円を超えるため、厚労省は基金を取り崩して対応する方針。月180円程度の軽減が期待されるものの、保険料は5000円近くになる見通し。しかも基金による軽減効果は今回限りのため、財源探しは今後も続く。将来の介護増に耐えられる制度改革を 2010.11.30の日記

2010.12.29

コメント(0)

-

無責任な民主党の介護提言

これでは制度の持続性より、目先の選挙対策を優先していると言わざるをえない。民主党の介護保険制度改革作業部会が提言案をまとめた。高齢者や現役世代の負担増につながる改革はすべて封印している。急速に進む高齢社会で負担増なしにやっていけないことは明らかなのに、この提言は無責任だ。 11月末に厚生労働省は、2012年度からの実施を目指す介護保険制度の改革案を発表した。介護費用の増加を抑えるため高所得者の利用料を1割から2割に引き上げる方針を示し、介護計画作成費用の有料化や、症状の軽い人の利用料を2割に引き上げることなどについて賛否両論を併記して政治判断を求めた。 これに対して民主党作業部会は、介護計画作成の有料化や軽度者の負担増に反対し、高所得者の自己負担引き上げや相部屋の高齢者に室料を求めることにも否定的だ。さらに厚労省は介護職員の処遇改善のために支給している交付金を12年度からは介護報酬に組み込む考えだが、国費による継続を求める。 厚労省案も明確な将来像がなく、高所得者など取りやすいところから取るつじつま合わせが目立つ。だが、介護の必要性が高まる75歳以上の人口は今の1400万人から15年後には2200万人になる。65歳以上の高齢者の保険料は介護保険ができた00年の月2910円から月4160円に上がり、厚労省の試算では12年度からは5000円を超える。2010/12/15付 日本経済新聞保険料上げはある程度仕方がないにせよ、制度を見直さないまま給付を続ければそれに耐えきれなくなる。利用者の自己負担を上げ、買い物や調理などの生活援助を給付対象から外すなどの改革を進めて給付を抑制せざるをえない。民主党は保険料を抑える財源として介護保険安定のために積み立てている基金の取り崩しを主張する。当面の負担抑制にはなっても根本的な解決ではない。同じことは高齢者医療制度についてもいえる。厚労省は13年3月に導入する新制度で70~74歳の病院窓口負担を1割から2割に高めて保険料の上昇を抑える方向を示したが、民主党は反対している。選挙優先で痛みを伴う改革を避けていては、政権を担う資格がない。

2010.12.15

コメント(4)

-

将来の介護増に耐えられる制度改革を

2012年度からの介護保険制度の見直しを議論していた政府の審議会が意見書をまとめた。焦点となっていた財源や給付の効率化については、両論併記や結論先送りばかりが目立つ。高齢化は今後、急速に進んでいく。介護需要の急増に耐えられる制度改革は不可欠だ。 厚生労働省の試算では、65歳以上が払う介護保険料は今の月額4160円から12年度には5200円に上がる。これを緩和するため財政難の市町村を支援する基金の取り崩しや、年収320万円以上の高齢者の自己負担引き上げなどを打ち出した。 だが基金の取り崩しは急場しのぎで安定財源ではない。年収320万円以上の自己負担を2割に引き上げるだけでは保険料は1人当たり月20円しか下がらない。しかも審議会は反対意見に押され、当初掲げていた介護計画作成の有料化や介護の必要性が低い人の利用料引き上げについて明確な方向を示さなかった。 介護の必要性が高まる75歳以上の人口は現在の約1400万人から、25年には約2200万人になる。介護費用は毎年約3200億円ずつ増えていく見通しで、このままでは制度が持続しないのは明らかだ。 公費投入を求める声も強いが、保険制度を維持するなら公費が5割を超えるのは望ましくない。経済的に苦しい人への配慮は必要だが、これからの高齢者は元サラリーマンで一定額の厚生年金や企業年金をもらえる人が増える。保険料引き上げのほか、サービスを利用した際の自己負担を、所得が多い人に限らず2割にすることも考えるべきだ。2010/11/30付 日本経済新聞症状が軽い人の支援は海外に比べても手厚い。そうした人の自己負担を上げるとか、保険の対象を重度の人に限る選択肢もあろう。買い物や調理などの生活援助は給付対象から外し、介護保険と別にそのあり方を考えてもよいのではないか。介護予防のために支援が必要なら、自治体が独自に行うことも考えられる。意見書には40歳から64歳までの保険料を、給与水準の高い組合に多く負担させる案も出ているが、取りやすいところから取るのは問題。介護を社会で支えるには若者に過重な負担とならないよう配慮しながら20、30代に担い手を広げることを考えるべきだ。その場合、介護が必要になれば年齢や疾病の種類にかかわらず給付対象にするのは当然である。財源なくしてサービスはない。負担先送りは保険への信頼を失わせる。民主党政権は持続可能な介護保険実現へ本気で取り組んでほしい。

2010.11.30

コメント(6)

-

利用者の支払い増 保険料上げ抑制、月5200円試算で負担見直し

厚生労働省は19日、2012年度の介護保険制度改正に向けた意見書案を社会保障審議会(厚労相の諮問機関)介護保険部会に提示した。 保険料上昇を抑えるため、高所得者の自己負担割合を現行の1割から2割に引き上げるなど、利用者負担増に踏み込んだのが特徴。部会の議論を受け、同省は年内に政府案を決定し、来年の通常国会に介護保険法改正案を提出する方針だ。 同省がこの日午前に公表した試算では、12年度からの65歳以上の介護保険料は、月額約5200円(全国平均、基準額)と、現在より1000円以上増える可能性がある。2010年11月20日 読売新聞「負担の見直しに取り組まずに5000円を超えることは、制度への信頼上望ましくない」として、1. 年金収入320万円以上など、一定の所得がある高齢者の自己負担割合の引き上げ2. ケアプラン(介護計画)作成時の自己負担の導入3. 介護施設利用時の相部屋利用者からの居住費負担の導入――など、利用者負担の見直しを盛り込んだ。1.については、「医療保険では、現役並み所得の高齢者の利用者負担は3割になっている」と指摘。2.では、ケアの内容に対する利用者の関心の高まりも期待できるとした。こうした利用者負担増や基金の取り崩しなどにより、保険料は最大で月355円軽減でき、月4845円程度になるとの試算も示した。関係者から要望が相次いだ保険財政の公費負担割合(現行5割)の6割への引き上げについては、「安定財源が確保されない以上、困難である」として、今回は見送った。一方、給付面では、団塊世代の本格的な高齢化を前に、高齢者が住み慣れた地域でできるだけ長く暮らせる体制を作ることの重要性を強調。新しい施策として、24時間対応の定期巡回・随時対応型の訪問介護サービスの導入や、見守りなどの生活支援が付いた高齢者住宅の整備を明記した。

2010.11.20

コメント(2)

-

冬の一番風呂、ご用心

急激な温度変化、脳出血の原因に…浴室暖め、足からかけ湯 入浴時の急激な温度変化が原因で脳出血などを引き起こす「ヒートショック」で、神戸市消防局に2009年に救急要請した人は619人に上り、3人に1人が救急車の到着時で死亡したり重症だったりしたことが分かった。 症状を訴えた人の8割は高齢者で、同消防局は通報が増える冬場を前に、浴室が暖まった状態で入浴する「二番湯」の利用などを呼び掛けている。 ヒートショックは、寒い浴室などから熱湯を張った浴槽に入り、血圧が急に下がった時に起きやすい。 入浴20~30分後に意識がもうろうとして脳内出血を起こした男性(64)や、入浴直後に激しい頭痛とおう吐に襲われ、くも膜下出血になった女性(76)などのケースがあり、血管などの機能が衰えた高齢者の発症が多いとされる。 619人のうち、救急車到着時にすでに死亡していたのが95人、重症だったのは114人。また、77%の479人が65歳以上の高齢者で、半数以上の383人が冬場(1~3、11~12月)の要請だった。 ヒートショックによる救急要請の統計の発表を始めた07年は322人、08年は349人で、09年はほぼ倍に増えている。 同消防局によると、増加の原因は不明。ただし、気象庁のデータによると、09年の冬場の平均気温は平年値より高めで、冷え込みの厳しい時期でなくても油断は禁物といえそうだ。2010年11月15日 読売新聞では、どうすれば防げるか。同消防局によると、〈1〉服を脱ぐ前に浴室内を暖め、湯船との温度差を小さくする〈2〉入浴前には足元から上半身に向かって順番にかけ湯をし、湯船の温度も39~41度にとどめて長湯をしない――ことが基本だ。特に高齢者は、家族と同居している人は、浴室が暖まった状態で入浴できる二番湯を利用し、一人暮らしの人は蛇口ではなく、蒸気の出るシャワーで湯を張ると良いという。同消防局は「ヒートショックと感じた場合はいち早く119番を」と訴える。

2010.11.16

コメント(2)

-

介護保険 家事援助除外も…厚労省方針

市町村判断で可能に 2012年度から実施される介護保険制度改正で、厚生労働省は5日、要支援者向けの掃除や調理などの家事援助について、市町村の判断で保険給付の対象から外せる仕組みを創設する方針を固めた。 除外した市町村では、そのかわりに、見守りや配食を含む総合的な生活支援サービスに家事援助も組み込むことになる。 現行の制度では、介護度が軽い要支援1、2の認定を受けた人は、「介護予防給付」の名目で掃除や調理といった家事援助サービスなどを受けている。これに対し、見守りや配食サービスなどは、介護保険給付とは別に自治体が主に税金で提供している。 同省では、認知症や一人暮らしの高齢者が今後増えることから、介護保険外の見守りや配食などのサービスを充実させる反面、保険財政の効率的な運営も期待できるとしている。 自治体によっては大幅なサービス低下を招く恐れもあり、利用者の反発も招きそうだ。2010年11月6日 読売新聞特に特定高齢者の場合は、・・・って言う事ですかね?それとも、要支援者全員に?ただ、市町村運営なので、以前の措置制度時代の対応にならなければ良いのですが・・・詳細が分かるまで、待ちましょうか!

2010.11.06

コメント(4)

-

介護保険部会の論点、「財政事情を優先」と批判―全日本民医連が声明

「利用者・家族の生活・介護よりも財政事情を優先させた『負担増・給付抑制、先にありき』の方向」と批判する声明を発表した。 声明では、介護現場の実情について「介護の必要性より利用料をいくら払えるかによってケアプランを決めざるを得ないのが実態」「施設での居住費・食費の支払いの見込みが立たず、待機者にすらなれない事態も広がっている」と指摘。その上で、10月28日の同部会で厚労省側が、軽度者の利用料の引き上げや生活援助の縮小、ケアプラン作成に対する利用者負担の導入、補足給付の要件の引き上げなどの論点を提示したことについて、「必要な介護サービスを削らざるを得ない利用者や家族の現状を無視したもの」「介護保険の利用から排除されてしまう高齢者をいっそう増加させることにつながる」と厳しく批判した。特に生活援助の縮小については、「日常的なサポートで軽度者の生活を整え支えることがたいへん重要。ヘルパーの生活援助は不可欠」と主張している。医療介護CBニュース 11月2日(火)15時28分配信厚労省側が提示した論点の全体的な方向性について、「利用者・家族の生活・介護よりも財政事情を優先させた『負担増・給付抑制、先にありき』の方向」と指摘。仮に利用者負担を引き上げ、軽度者の給付・生活援助を縮小し、介護給付費を減らしても、「利用の抑制が状態の悪化・重度化をまねき、中長期的にみればかえって介護給付費が増大することになる」としている。また、提示内容が「ペイアズユーゴー原則」(歳出増か歳入減を伴う施策の導入や拡充を行う際、それに見合う安定財源を確保する原則)を前提としている点については、「そもそも社会保障に適用すべきではない」と提言。介護保険制度改正の在り方については、「必要充足原則」(給付は必要に応じて実施)と「応能負担原則」(支払い能力に応じた負担)を貫くべきとしている。このような意見も最もですが、難しいですね!

2010.11.03

コメント(2)

-

12年度介護保険改正、利用者負担引き上げ検討

厚生労働省は2012年度の介護保険制度改正で、利用者負担の引き上げ策を検討することを決めた。 介護サービスを利用した際の自己負担割合(現行1割)を、高所得者に限って引き上げることや、「ケアプラン(介護計画)」作成時に利用者負担を導入することなどが柱。介護保険財政の財源確保対策が目的だ。28日の社会保障審議会介護保険部会で示し、年内に改革案をまとめる方針だ。 高所得者の負担割合の引き上げは、「能力に応じた負担」を求める観点から検討する。現在、約7・3兆円の給付費は14年度には8・7~8・9兆円になり、65歳以上が負担する保険料(現在は全国平均で月額4160円)も、12年度からは「5000円を超えかねない」(厚労省)と予測されている。保険料の上昇を抑制するには、高所得者の負担割合を高める方法は理解されやすいとの指摘もある。2010年10月27日03時04分 読売新聞高所得者の介護利用者からの負担引き上げは、しょうがないでしょうね!私はどの区分に属するか分かりませんが(決して、高所得者の介護利用者ではありませんが・・・)(笑私がいつも言っている、「必要サービス量の縮小・削減」・「支払い困難な被保険者からの負担増」は、決して許される行為ではありませんね。介護保険のみとは限りませんが、もう国に負担増をまるごと放り投げるのは無理がありますね!同じ税金でも、使い道がハッキリとした“目的税”を作るしか・・・

2010.10.27

コメント(2)

-

「負担増」試算に反発…高齢者医療「新制度」

大企業は保険料大幅増 厚生労働省が25日に発表した新たな高齢者医療制度に関する試算は、増加する高齢者の医療費は国民の大半が負担を増やすことでしか支えられないという現実を浮き彫りにした。 同省が想定する新制度への異論も強く、2013年度からの導入への道のりは険しい。「あまりにも負担が重くなっている」HPのつづき・・・2010年10月26日 読売新聞厚生労働省は25日、後期高齢者医療制度に代わる新医療制度について、加入者1人あたりの保険料の将来試算を公表した。それによると高齢者の保険料負担を抑えるために現役世代の負担が激増。サラリーマンらが加入する健康保険組合は、2025年度には今年度に比べ9万4000円増の年28万9000円になる“サラリーマンいじめ”ともいえる内容だ。「あまりにも負担が重い」 25日に開かれた厚労省の高齢者医療制度改革会議で、大企業のサラリーマンが加入する健保組合を代表する白川修二・健康保険組合連合専務理事は声を荒らげた。 新制度は、給与水準に応じて負担が決まる「総報酬割」になるのが柱だが、試算によれば25年には次のような額になる。 無職者や自営業者などが加入する国民健康保険が75歳以上で今年度6万3000円から9万5000円、74歳以下が9万円から12万9000円。 平均年収385万円の主に中小企業のサラリーマンが加入する協会けんぽが17万1000円から24万3000円に、平均年収554万円の大企業サラリーマンが加入する健保組合が19万5000円から28万9000円、公務員などの共済組合が21万7000円から33万円となる。 これを見て分かるとおり、負担額の伸び率は、圧倒的に現役世代で高いのだ。そのため、25日の会議でも「現役世代の保険料収入に過度に依存すると働く意欲に影響する」との懸念が出た。 一方、高齢者も、70-74歳の窓口負担が現行の1割から2割に引き上げられる。ただ、13年度時点で71歳の人はそれ以降も1割負担となるため、不公平感が出る。 実は、これらの内容は、自公政権最後の厚労相だった舛添要一参院議員が08年9月に公表した「見直し私案」のコピーに近い。 民主党は後期高齢者医療制度廃止を主張してきたが、「廃止後の詰めた議論はしていなかった」(藤村修厚労副大臣)といい、なにも代替案を持たずに当時の政権与党に対する攻撃材料にしていたことが明らかになった形だ。 政府は13年度から新制度を導入したい考えだが、あのときの民主党の反対運動はなんだったのか。 (zakzakのHPより)

2010.10.26

コメント(0)

-

ロボットが、次の行動優しく助言 認知症高齢者用に開発

《佐藤さーん、今日はデイサービスに行くんだよね。そろそろお迎えが来るころだから、トイレに行ったらどうかなあ》 言葉の主は、身長38.5センチの生活支援ロボット。軽い認知症がある高齢者のサポートを目指し、国立障害者リハビリテーションセンターを中心とした研究グループが開発した。 薬を飲む時間や玄関の呼び鈴が鳴ったとき、外出予定があって準備が必要なときなどに、NEC製のコミュニケーションロボット「PaPeRo(パペロ)」が、やるべきことを音声で案内し、行動を促す。特にひとり暮らしの人の手助けを意識したものだ。 ロボットは、まず利用者の名前を呼びかけて注意を喚起し、事前のプログラムに沿って行動を促す提案をする。利用者から反応がない時は「わかったかな?」と再確認したり、提案を繰り返したり。利用者が「わかったよ」などと答えると、「よろしくね」と伝えて対話が終わる。 有料老人ホームで軽い認知症がある79~97歳の女性5人に使ってもらったところ、「ボク(PaPeRo)が言ってくれたから、トイレに行ってくるね」など、行動が促されるケースが大半だったという。同センターでは5年後をめどに普及を図りたいとしている。「玄関に行ってみてはどうかなあ」などと、やるべきことを提案する生活支援ロボット2010年10月25日5時31分 asahi.com「PaPeRoを使って新事業・新商品を検討したい」 「PaPeRoを子供や高齢者向けの施設で使ってみたい」 などのニーズをお持ちの法人のお客様を対象に、PaPeRo と開発ツールをお貸し出し中です。ご質問や導入のご検討など、お気軽に お問合せ ください。NEC製のコミュニケーションロボット「PaPeRo(パペロ)」

2010.10.25

コメント(0)

-

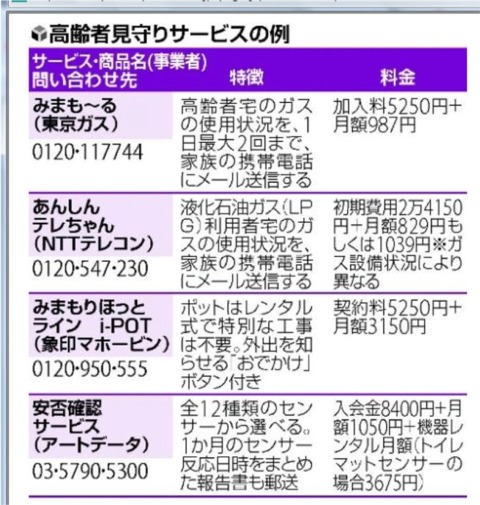

お年寄りの「異変」、家電・トイレでキャッチ

一人で住むお年寄りの安否は、離れて住む子や親族には心配の種。そこで、ガスや家電製品などの使用状況を日々、メールで受け取ることで、それとなく安否を見守ることができるサービスが広がっている。離れた家族に自動メール 電子機器を使った高齢者向けサービスなどを行うアートデータ(本社・東京)は、高齢者宅に設置したセンサーの反応回数が、設定した範囲よりも多かったり少なかったりすると、希望の通知先へメールが送信されるサービスを実施している。 例えば、トイレにセンサー付きのマットを敷いて、独居のお年寄りがトイレに行った回数が分かるようにしておく。回数が普段より飛び抜けて多かったり、ゼロになったりした場合、病気など何らかの事態が発生している可能性がある。別居する子どもなどがメールでいち早くそれに気づくことができる。 同社では、睡眠時の異常も分かるように、呼吸数などを感知する寝具マットも用意している。小林明夫社長は、「緊急時に本人がSOSを出すことは難しい。周囲が生活リズムの変化に気付くことが大事です」と強調する。 一方、象印マホービンでは、無線通信機を内蔵したポットから、使用状況をメールで送信するサービスを行っている。定期的にお茶を飲む習慣のある高齢者が、急にポットを使わなくなったら緊急事態かもしれない。メールで異変に気付き、自宅で一人倒れていた母親が一命を取り留めた事例もあるという。 NTTドコモのお年寄り向け携帯電話「らくらくホン ベーシック2」は、歩数計機能が付いていて、1日の歩数記録を、指定した相手に自動でメール送信することもできる。離れて暮らす親の見守りにも使えるだろう。2010年10月19日 読売新聞主な「見守りサービス」とその料金などを表にまとめてみました。

2010.10.20

コメント(2)

-

在宅介護の新支援策検討 厚労省が介護保険見直し

二〇一二年度の介護保険制度見直しに向け、厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会が議論を重ねている。財政的な制約が厳しい中、在宅介護を支える新サービス導入が提案される一方で、要介護度が軽い人のサービス削減を検討すべきだとの意見も出ている。報告書は十一月にまとまる予定だ。 「こちらが今飲む薬ですよ」。岐阜市の九十代男性に介護福祉士の松岡麻千子さんが話し掛ける。 服薬を見届け、男性宅を後にするまで滞在時間はわずか十分。松岡さんの所属する訪問介護事業所が岐阜県の補助を受け、今年から同市などで始めた短時間訪問介護サービスの一こまだ。 通常、三十分単位で提供される訪問介護を十~十五分ほどに細分化。利用者の生活リズムに合わせ、小まめに訪問することで柔軟にサービスを提供する。 介護施設の職員による施設内の介護を地域に広げて展開していこうという発想。介護保険部会で提案され、導入が検討されている新施策の一つが、これとよく似た「二十四時間地域巡回型訪問サービス」だ。短時間訪問介護で、利用者が服薬したかを確認する介護福祉士の松岡麻千子さん=岐阜市でHPのつづき・・・2010年10月14日 東京新聞>ここに来て、部会内で盛んに主張されているのは、一部のサービスを手厚くする代わりに、介護度の軽い人への訪問介護など従来のサービスの一部を削ることもやむを得ないという「選択と集中」だ。確かに財政の事を考えると、それがセオリーかも知れませんが、でも対象者を線引きにして、一律に実施するのは、「前回の時と同様に、介護度の軽い人への切捨て」にもつながりかねませんので、十分な実態調査が必要ですね!>介護度の軽い人への訪問介護など従来のサービスの一部を削ることも・・・と言いますが、若い障害者と高齢者では、生活に対する工夫の知識・習得も大いに違いがあります。もちろん、若い人と後期高齢者になればなるほどやる気も薄れるという事もあろうかと思いますが・・・従って、サービスを削るのであれば、「重度障害者更生施設」(医療法で規定されるところの病院でもあり、『医療・看護、療育、介護、学校教育、リハビリテーション』が力を合わせて重い障害をもつ人たちの生活を支え、人が人としての普通のことが当たり前に出来るライフステージを目的としています。)の充実や、もしくは急性病院への併設で簡単に利用出来るとか・・・整備も必要なのでは・・・これからは、そちらにお金をかけてみれば!

2010.10.14

コメント(2)

-

経験や特技 共有の輪を 地域貢献する高齢者ネットワークをつくった 坂下 安郎さん70歳

名古屋市内の介護施設。デイサービスを利用する高齢者十三人がホールに集まると、坂下安郎さんは元気よく声をかけた。「腕を組んで、見えない糸で天に引っ張られるように伸ばしてください」。坂下さんの合図で、参加した高齢者も体を少しずつほぐしていく。 準備体操の後はレクリエーション。マットの上で、得点の書かれた円めがけてゴルフのパターを改良したスティックで木製のボールを打つ。中には勢いよくパターを振る百歳の女性もいて、高い得点圏にボールを運ぶたび、拍手が起こった。三回打った合計得点を自分で計算してもらうなど、頭の体操も兼ねている。 レクリエーションの道具は、「日曜大工が趣味」という坂下さんの手作り。名付けて「スポレク得点マット」。特許も取得した。お手玉や輪投げなどの道具や使い方を変えれば、五種類の軽い運動がゲーム感覚で楽しめる。 きっかけは五年前の介護保険法改正で導入された介護予防。高齢者の筋力トレーニング支援が掲げられ、「体を鍛えてまで長生きしなきゃいけないのかと疑問に感じた」。 「今さら筋トレなんて」と気後れする高齢者の声を代弁するように、楽しく無理なく体力づくりができないかと考えた結果、廃材を利用した室内遊具を思い付いた。◆ 若い世代へ 「存在感」は成長のもと 人は一人では生きていけません。自分を成長させるためには「誰かの役に立ちたい」「誰かに必要とされたい」という意識を持って努力することが大切です。生活必需品であっても、商品を作り、運ぶのには人が介在し、その対価としてお金を支払って、初めて使うことができます。しかし、人が人のために生きていくには、お金では買うことができない「存在感」が必要です。それこそ自分を成長させるからです。今、誰かに必要とされていますか。介護施設で高齢者の体力づくりの支援をする坂下安郎さん2010年9月29日 東京新聞本文のようなのが、現在のオーソドックスの「デイサービス」です。リハビリをもっと重視したければ、「デイケア」を選択する事も出来ます。(ほぼデイサービスと同じ雰囲気ですが・・・)また最近では、「デイサービス」のレクリェーションを工夫して、他所との差別化を図っている所もあります。しかし 設備投資しようが、しまいが利用者一人当たりの介護報酬額は一緒なので、中々難しいですね・・・これから団塊の世代の方々が、続々 介護保険の被保険者となって来られます。従来型の「デイサービス」は残しつつ、新型の「デイサービス設立」の促しも、必要不可欠になるのでは・・・介護報酬や制度の見直しも・・・中には、“娯楽の為に「高い税金」を使っているのではない!” という政治家もいますが、“人間としての「存在感」を持って生活出来る介護保険の構築”も急務なのでは・・・?

2010.09.29

コメント(6)

-

高齢期豊かに迎えるには 音楽や行楽 団塊世代の活動盛ん

■ 自主的にサークル結成 地域住民相互の活力に 各地で高齢者の所在不明が相次いで明らかになり、今年は「敬老」の意味が深く問われる敬老の日となった。一方で、これから高齢期を迎える団塊世代がにぎやかだ。定年こそ迎えたが、活力は衰えを知らない。自主的にサークルを結成し、音楽や行楽といった活動を通じて地域の仲間を増やすシニアも少なくないようだ。「定年を迎えた団塊世代が地域との接点を持つように」と区が開いた講座で、受講者有志が平成19年に結成した。当初は仲間内でビール工場の見学やスポーツ吹き矢、パソコンの教え合いなどをして楽しんでいた。その後、すぐに「みんなで歌って笑顔になれる、懐かしい歌声喫茶の楽しさを」と、参加者を広く募集しての歌声喫茶を始めた。会費制だが、さまざまな経費を差し引くと収支が釣り合う程度という。HPのつづき・・・2010.9.20 09:42 産経ニュース話は本文とは異なりますが、何が言いたいかと申しますと、日本のサラリーマンにとっては職場がコミュニティーで、退職すると突然コミュニティーを失い、いきなり老人クラブに入るのも抵抗があります。こうした中、自発的なコミュニティーが育てば、退職者にとって魅力的なよりどころになるだろう」・・・という事を介護保険の中で(介護予防・特定高齢者として)・・・地域包括ばかりではなく、通常のデイでも・・・今後 行ってみてはどうだろうか? 財源として、高齢者の医療費を一部当てるという使い方事は?・・・出来るの?要するに、現在 行っているデイを基本に、あらゆる可能性を秘めたデイ作りが重要になって来ると思いますので・・・

2010.09.20

コメント(0)

-

施設介護職員、無資格でインスリン注射7年間

大阪府箕面市が出資する社会福祉法人「あかつき福祉会」のケアホームで、介護職員が入所していた男性(35)にインスリンを注射する医療行為を、7年間にわたって無資格で繰り返していたことがわかった。 府は、医師法などに違反する可能性があるとして、来週にも施設の立ち入り調査を実施する。 同市などによると、介護職員は2003年1月から、重度の行動障害がある1型糖尿病の男性に1日2回、インスリン注射を行っていたという。男性は今月3日に退所した。 1型糖尿病の患者は治療のために毎日、インスリン注射を行う必要があり、医師らの指導を受けた患者とその家族は実施が認められている。 同法人が8月、この男性の処遇を巡って市と協議する中で発覚した。同法人は市に対し、「男性が自分で注射する練習をしたが、行動障害でうまくできず、危険と判断し、職員にさせていた」と説明したという。2010年9月18日12時15分 読売新聞医療行為について質問です。【Q】 宅老所(有料老人ホーム)における介護(ヘルパー)職の血糖値測定は医療行為に当たるのでしょうか? その後のインスリン注射は認められるでしょうか? 事前に家族より、看護師以外の介護職より医療行為が行われるときは同意書の記載により可能になりますか?【A】 このようなことは看護師が配置できない(人件費が高い、インシュリンの注射の時刻が朝早すぎるため看護師が出勤していない)ため、有料老人ホーム苦肉の策でしょう。もちろん、ご質問の内容は医療行為ですので、このような同意書をとっても違法であるため無効です。自分で見守りがあればできるのならば、介護職員でも可能です。方法として、主治医に相談し看護師のいる時間帯でのインシュリンが可能かどうか相談してみてください。例えば、看護師が出勤してきた9時以降や、夕方など。あるいは、服薬でのコントロールも可能性としてはあります。どこの老人ホームも看護師の人数が少ないために、インシュリンやIVHなどの医療行為が必要な方は入所がますます難しくなっています。主治医に今の環境のことを相談されて、検討してみてもらってください。福祉施設等(勿論病院も含む)で医師、看護師の免許を有さない職員ができる「医業」は以下になります。1.水銀体温計、電子体温計により腋下で体温を計測。及び耳式電子体温計により計測。(最近の赤外線もOKです。2.自動血圧測定器により血圧を測定。(水銀は実はダメなのです)3.軽微な切り傷、擦り傷、火傷等の技術を要さない処置4.汚物で汚れたガーゼの交換5.医師、薬剤師の指示のもとでの処置(軟膏の塗布、湿布の貼布、点眼、内服薬(舌下錠含む)、肛門からの座薬挿入、鼻腔粘膜への薬剤噴射6.ツメきり、炎症や化膿、糖尿病などの疾患による管理が必要でないとき7.重度の歯周病がない場合の口腔内の清拭8.耳垢を除去9.ストマ装具のパウチ内に溜った排泄物を棄てること10.自己導尿を補助。カテーテルの準備、体位の保持※副作用の確認、座薬は出血の影響なども考慮し、専門的な配慮が必要でないことを前提。こういった項目があります。ただ、実際現場ではそういってられないですけどねぇ。 (YAHOO!知恵袋 より)

2010.09.18

コメント(0)

-

近所のつながりを地図に 『気になる高齢者』のセーフティーネット

近所のつながりを掘り起こし、「気になる高齢者」の見守りネットワークに活用する「支え合いマップ」づくりが広がっている。住民自らが日常の中で取り組め、孤独死防止など地域のセーフティーネットとして役立っている。 「独り暮らしのお年寄りはどこにいるの」「朝のラジオ体操に来ているのは誰」 同マップは、住民が話し合いながら、家族構成や近所のつながりを地図に落とし込む。すると、周囲とつながらない「気になる人」が浮かび上がる。そこで気になる人の「向こう三軒両隣」や、スーパーといった外出先、趣味などで接点があり、日ごろから気に掛けている「世話焼き好きな人」を探し、つながり(線)を一人一人の見守りのネットワーク(面)にしていく。 木原さんは「世話好きな人は自分から世話好きとは言わないが、地図をつくると、周囲と五本、六本、中には十数本つながる人がいる。その人が世話焼きさん」と解説する。 木原さんは「家族関係はうまくいっていると周囲に見せようとするので、家族の同居や通う家族があっても安心せず、一人一人について見守りができているか確認することが大切」と指摘する。 さらにヘルパーなど介護サービス関係者や知人といった、その家に自然にかかわれる人と、情報共有を進めるよう呼び掛けている。 HPのつづき・・・2010年9月15日 東京新聞民主党代表選挙も終わり、菅代表には民意に近い党員サポート票のポイント数に改めて理解して欲しいですね!民意は“景気対策”がトップですが、引き続き「高齢者・障害者」(介護保険)の取り組みにもしっかりやって行って欲しいですね!「財源が・・・」と言うのであれば、本文のような「知恵で勝負出来る様な」介護保険でも・・・特にデイサービスには不可欠ですよ!えさをぶらさげても、より良い介護が出来るとは・・・えさよりも、自分の将来の通り道でもある「将来の安心」を付ければ!2008.06.09の私のブログ現金や商品じゃなく、“将来の安心”をウリにすれば・・・

2010.09.15

コメント(0)

-

介護予防事業に関する国民の皆さまからのご意見募集

介護予防事業は、平成18年に創設し、本年で5年目に入ったところです。今回厚生労働省では、今後の介護予防事業の充実に向けた検討の参考にさせて頂くため、広く国民のみなさまからご意見・ご要望を募集します。なお、ご提出いただいたご意見に対して、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。記HPのつづき・・・平成22年9月6日 厚生労働省老健局老人保健課

2010.09.06

コメント(0)

-

介護の技量に「段位」、雇用促進へ認定制度検討

政府は介護や環境、観光など将来の成長が見込まれる分野で、職業の習熟度や知識を客観的に示す「段位」認定制度の本格的な検討に着手した。 一企業だけでなく、多くの企業・産業に通用する専門家を育て、雇用・転職の促進や高い技術を持つ人の収入増につなげるのが狙いだ。まず「介護・ライフケア」「環境・エネルギー」「食・観光」を対象に、能力評価基準やカリキュラムを検討し、2011年度末までに体制を整備。5年間で他の成長分野にも対象を広げる方針だ。 段位制度は政府が6月にまとめた新成長戦略で提唱した。内閣府で31日開かれた「実践キャリアアップ戦略推進チーム」の有識者会議では、今後、段位の数や具体的な評価方法、既存の資格・検定制度との関係などを検討し、年内をメドに基本方針を取りまとめることを確認した。制度導入により、企業は求職者を評価しやすくなり、求職者も就職に必要な能力を見極めやすくなるとみられる。2010年9月1日(水)2時15分配信 読売新聞キャリア段位は、実践的な職業能力を分野ごとに客観的に評価する制度。英国で600万人超が認定を受けている「NVQ制度」を参考にしている。段位は働きながら取得できるようにし、認定を受ければ、同じ業界なら別の会社に移る場合も適正な待遇を得られやすくする。これにより、正社員に比べ職業訓練が十分ではない非正規の待遇改善につながることが期待されている。 確かに>認定を受ければ、同じ業界なら別の会社に移る場合も適正な待遇を得られやすすく、正社員に比べ職業訓練が十分ではない非正規の待遇改善につながることが期待されます。 国家試験においては(ほとんど、そうだけど)筆記試験と実地試験があります。どの職業でも言えると思いますが、忙しい毎日の中で、試験勉強をするのは“無理がたたる”と思いますね!翌日に、しわ寄せをくらうのは我々ですから・・・それだけ、介護職の労働はキツイと思いますよ!介護利用者においては、“技能の高い人が必要の方”または、“介護保険制度や障害者手帳の上手い活用方法”などの知識を伝えてくれる人が必要とします。事業所においても、求職者を評価しやすくなり、求職者も就職に必要な能力を見極めやすくなると思いますよね!のちに、技能だけでなく、筆記も実施してみれば・・・ついでに、国家試験も“実地”と“筆記”を分けて受験出来れば、今まで以上に受験出来る人が増えるはずですよ。 介護職においては・・・

2010.09.05

コメント(2)

-

「障害年金」要件の確認を

病気や事故で障害を負ったとき、障害年金が出れば経済的に大きな助けになる。ところが、受け取れることを知らない人や、適切に申請できないまま不支給になったり金額が減ったりする人もいる。精神疾患も対象/障害者手帳と別基準 関東地方に住む女性(26)は学生時代から抑うつ状態などに悩み、精神科にかかってきた。仕事も続かず、今は寝込んでばかり。当初の診断は心身症だったが、最近、統合失調症と改められた。約185万人が受給 障害年金の受給者は約185万人。障害者は約700万人とされ、同ネットワークの塚越良也さんは「受給できるのにもらっていない人が意外に多い。特に、精神疾患の人に目立つ」と指摘する。受給対象には、肢体や視力、聴力はもとより、精神・知的障害、内臓疾患、難病なども含まれる。日常生活での支障の程度が判断のポイントだ。障害基礎年金には、重い順に1、2級、障害厚生年金には1~3級がある。3級は障害厚生年金のみ。身体障害者手帳の等級とは基準が異なる点に注意が必要だ。塚越さんは「手帳の等級で、もらえないと勘違いする人も多い」と話す。 支給の是非は、初診日から1年半経過した日か、それ以前で症状が固定した日(障害認定日)の状態で判断される。HPのつづき・・・2010年8月31日 読売新聞診察券など保管万一のときにスムーズに受給するには、まず、保険料を滞納しないこと。また、受診したら診察券や領収証は保管しておく。初診日の証明として認められる場合もある。診断書には、自分の症状が適切に記載されるように医師とよく話し合う。心身の不調で退職するなら受診してから。初診日が在職中であれば障害厚生年金も出る。「不本意な決定が出ても再審査の道もある。簡単にあきらめないで」NPO法人 「障害年金支援ネットワーク」

2010.08.31

コメント(0)

-

孤立のおそれある高齢者の支援を介護保険で 首相指示

菅直人首相は29日、介護保険の対象として、高齢者の独り暮らしや夫婦だけの世帯向けに、新たな生活支援策を追加する方針を明らかにした。全国で所在のわからないお年寄りが次々に明らかになる中、家族や地域から孤立しがちな高齢者への支援が欠かせないと判断した。厚生労働省を中心に、2012年度の介護保険制度の改正での実現を目指して検討を進める。 首相は29日、視察先の兵庫県芦屋市で、制度改正のための検討を始めるよう厚労省など関係省庁に対して指示したことを明らかにした。 「首相指示」によると、要介護高齢者の生活支援というこれまでの介護保険の目標に、新たに「孤立化のおそれがある高齢単身者や夫婦のみの世帯の生活支援」を追加する。 具体的には、(1)24時間地域巡回・随時訪問(2)見守り付き高齢者住宅、住み替え支援(3)認知症支援(はいかいSOSネットワーク、予防・治療・支援の一貫サービス体系、成年後見)――を高齢単身・夫婦のみ世帯に対する「新型サービス3本柱」として介護保険の対象に加え、全国的に普及させるとしている。 2010年8月29日23時59分 asahi.com3本柱の多くは、厚生労働省の11年度予算概算要求の中で、高齢者の在宅支援策として盛り込まれている。全国100カ所にコールセンターを設置し、高齢者が24時間365日、いつでも介護や看護サービスが受けられる体制づくり(約28億円)や、厚労省と国土交通省が連携し、高齢者向けの福祉サービス付き賃貸住宅の整備を進める、などの内容だ。 首相は29日、記者団に対して「介護保険制度は、お年寄りの面倒は娘や嫁だけでは見切れないので、社会的にサポートするという前提が強かった。これからは、独り暮らしのお年寄りなどにきちんと対応することが大きな目標でなければいけない」と述べた。 背景には、高齢者が自宅で暮らし続けられる政策に力を入れる狙いがある。特別養護老人ホームの入所待機者は現在、42万人に上り、高齢者の独居世帯や一家に高齢者しかいない世帯は、05年の850万世帯が、25年には1270万世帯に達すると想定される。高齢者の在宅生活を支えることは急務の状態となっている。 介護保険制度は3年に1回、サービス内容を見直すことが介護保険法で定められている。厚労省は、12年度の介護保険制度改正に向けた検討に7月下旬から着手しており、11月に見直し案を取りまとめる予定で、今回の指示の内容が反映されると見られる。

2010.08.30

コメント(0)

-

高齢者デイサービスで宿泊も、来年度要求へ

長妻厚生労働相は24日、高齢者が日中に通う通所介護(デイサービス)の施設で宿泊もできるようにする事業を、2011年度予算の概算要求に盛り込む方針を表明した。 約8000床分、数十億円を要求する。都内のデイサービス施設を視察後、記者団に語った。 予算化の対象は、宿泊に必要なベッドなどハード面に限り、人件費などは対象外となる。 長妻氏は、宿泊に関する人件費などに、2012年度の介護報酬改定を待たずに介護保険を適用できないか、検討を始める考えも明らかにした。 一部の事業者は現在、介護する家族の負担軽減のため、介護保険外の自費サービスとして宿泊を導入している。23日の社会保障審議会介護保険部会では、現行では10時間未満の預かり時間となっているデイサービスを大幅に延長する原案が提示された。2010年8月24日21時18分 読売新聞

2010.08.25

コメント(2)

-

デイサービス利用延長、宿泊も可能に…厚労省

厚生労働省は23日、高齢者が日中に通う、介護保険の通所介護事業所(デイサービス)について、利用時間を延長し、宿泊も可能にする方針を決めた。 預かり機能を強化することで、高齢者を自宅介護する家族の負担を軽減するのが狙いだ。 同日開かれた社会保障審議会介護保険部会で原案が示された。現行制度では10時間未満とされている預かり時間について、大幅に延長する。働いている家族からは、「夕方までに介護のため帰宅しなければならず、仕事との両立が難しい」との声があった。 また、宿泊については、一部の事業者が保険外の自費サービスを導入している。これに介護保険を適用、1割負担で利用できるようにする。 介護保険には一時的に高齢者が施設に入所するサービスもあるが、緊急時に利用することが難しいことから、通い慣れたデイサービスでの受け入れを容易にする。2010年8月23日21時23分 読売新聞従来では、ナイトサービスという6-8時間の後2時間延長や、デイ後の介護保険外での延長サービス、宿泊サービスを行っていたデイがあったと思いますが、これらが保険内サービスとして1割の自己負担額で良いって事ですね!ところで、「通所」・「訪問介護」・「ショートステイ」・というのは、“小規模多機能型施設”の特権でしたが、では、どう違うのでしょうか?素人考えの私には、“グループホーム”と“自宅”との間の受け皿が“小規模多機能型施設”だと・・・もちろん、グループホームとデイとの施設選択もお分かりの方は多いと思いますが・・・実際はどうなのでしょうか?お分かりの方、教えて下さいませ!

2010.08.24

コメント(4)

-

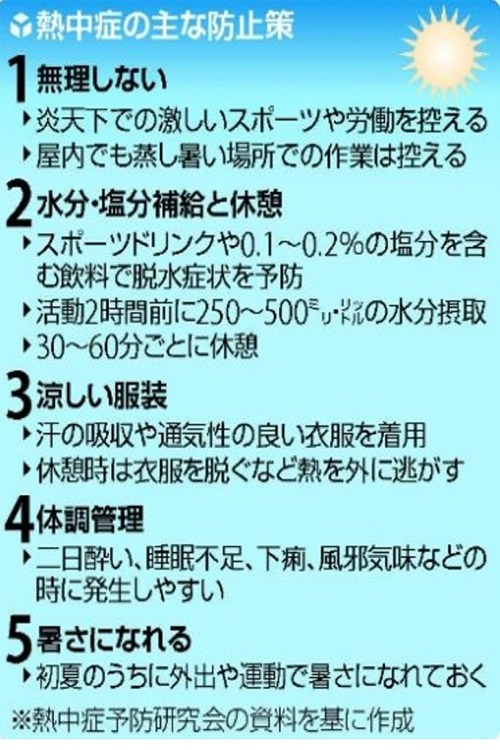

熱中症 暑さへの対策をしっかりと

各地で猛烈な残暑が続き、暑さが原因で体調を崩す熱中症の犠牲者が増え続けている。 総務省消防庁のまとめによると、今年5月末から今月15日までに、熱中症で病院に搬送された人は全国で約3万1600人にのぼる。うち132人が搬送直後に死亡した。 過去に例のない多さという。改めて予防策を思い出したい。 熱中症は、暑さで体温調節が正常にできなくなって起きる。予防の基本は暑さを避けることだ。 今週も、昼間に野球の練習をしていた中学生が倒れた。猛暑の日に激しい運動をする危険を、特に指導者は理解しておくべきだ。 同様に大切なのが、水分の補給だ。体内に十分な水があれば、暑くても、血液が体を循環して汗が出て、体温を調節できる。 ただ、軽い脱水症状は自覚しにくい。高齢者はトイレを嫌い水分を控えがちだ。水分補給は30分ごと、などと決めておくといい。 最近の熱中症被害の実態を踏まえた対策も必要になる。 東京23区内を対象に急性死などの原因を調べている都監察医務院の集計では、熱中症の死者は16日までの1か月で100人と、戦後最悪を記録した。 数も深刻だが、問題はその内訳だ。死者の8割が70歳以上の高齢者で、屋内での死亡が9割以上を占める。涼しくなるはずの夜間に死亡する人も、約4割いる。2010年8月18日01時43分(8月18日付・読売社説)道路の舗装やエアコン使用などで都市部が高温になる「ヒートアイランド現象」などが影響しているらしい。夜も、気温が30度前後にとどまる日は少なくない。エアコンがその原因の一端とはいえ、利用を控えると命取りになりかねない。若者も、エアコンをつけずに就寝して死亡した例が伝えられている。夜になっても気温が下がらない場合は、エアコンを活用して体を休めたい。政府や都道府県などによる情報提供や注意の呼びかけも、一層の充実が求められる。例えば環境省は、熱中症が起きやすい気象条件になるとネットで危険度を公表している。だが、危険度判定の範囲は都道府県単位で広すぎる。もっと精密な情報があれば、市区町村が警戒を呼びかけることが可能なはずだ。猛暑はまだ続く、と気象庁は予測している。太平洋高気圧は今も日本列島を覆う。赤道域の海水温が下がるラニーニャ現象が発生してチベット高気圧も居座り、暑さを助長するとみられるためだ。残暑を賢く乗り切りたい。

2010.08.18

コメント(6)

-

【イチから分かる】介護保険 需要増へ財源どう賄う

膨らむ需要に対応するため、介護保険制度をどう見直すのか。政府は、来年の通常国会への関連法案提出に向け、厚生労働相の諮問機関・社会保障審議会の介護保険部会で議論を本格スタートさせた。最大の焦点は、財源をどう賄うかだ。平成12年4月の制度発足から10年。介護を必要とする人を社会全体で支える仕組みは岐路に立たされている。 介護保険制度は、市町村から介護が必要だと認定された人が、費用の1割を負担するだけでサービスを受けられる仕組みだ。 費用の残りは、税金と保険料で5割ずつ負担する。税金の負担割合は国が25%、都道府県と市町村がそれぞれ12・5%。保険料は40~64歳の現役世代が3割、65歳以上の高齢者が2割を負担しあう。 ところが、少子高齢化の進展に伴い、この仕組みの土台が揺るぎつつある。HPのつづき・・・2010.8.11 07:35 産経ニュース確かに、膨らむ需要に対応するため、介護保険制度をどう見直しするか、また財源確保の問題ですよね!財源確保のための介護保険料のアップ、保険料徴収年齢の引き下げ、税負担引き上げ、利用者負担の引き上げ、消費税率引き上げと議論は難航が予想されます。どれが理想で正解というものはありません。それぞれ各々で都合が違いますからね!ド素人で無責任過ぎる意見ですけど、全て設備して、改善の結果、予算を計上しても!ちょうど、お小遣いも貯まってもいないのに、欲しい品を買う子供過ぎる意見ですけど・・・でも、もうその時期に来ているのでは?予算内に収めるのではなく、検討の結果必要だとか・・・要するに、本当に必要な需要なら・・・

2010.08.11

コメント(4)

-

介護保険改正議論が本格化…注目新サービス、財源は

24時間巡回訪問 高齢者賃貸住宅 介護保険制度の2012年改正に向けた議論が本格的に始まった。 在宅生活を続けるための新サービスの導入や、制度維持のための財源確保が柱となる見通しだ。厚生労働省は11月にも改革案をまとめ、介護保険法の改正案を来年の通常国会に提出することを目指すが、財源手当てが不透明な中、高齢期の安心がどこまで確保されるのか、課題は多い。危機感 「認知症になっても一人暮らしでも、自宅で安心して暮らせる制度にしてほしい」。先月30日に開かれた厚労省の審議会で、委員の一人はそう注文した。 大きな制度改正は、介護予防の導入で給付抑制を目指した06年以来。背景には、団塊世代の高齢化で要介護者の急増が見込まれる中、今のままでは制度を維持できない、との危機感がある。公費負担引き上げ困難 新サービスの検討が進む一方、高齢化が進んでも制度を維持できるような財政面での改革も迫られている。介護保険の総費用は、この10年間で2・2倍の7・9兆円に増え、25年度には19兆~23兆円に膨らむ見通しだ。 「来年、介護保険法の改正を予定している。財源をどう確保するのか、(12年度に)月額5000円を超えると言われる保険料をどうするのか」。先月29日に開かれた厚労省の審議会。同省の山井和則政務官が制度改正の難しさを率直に語った。保険料上昇を抑制するために、保険給付の対象者を要介護度が重い人に限定することや、現在は40歳以上の保険料負担者の年齢を20歳などに引き下げることも、今後の検討課題といえる。人材確保も課題 介護人材の確保も大きな論点だ。介護職員の賃金水準は全産業と比べて低く、離職率が高い傾向にある。一方、介護ニーズは今後も高まり、約124万人(07年)いる介護職員は、15年後には212万~255万人が必要と推計されている。 「財政」と「人材確保」という介護を支える基盤がしっかりしていなければ、新サービスの実現も絵に描いた餅になりかねない。HPのつづき・・・2010年8月1日 読売新聞大分 介護保険制度での見直し案も進んで来ているようですね!これらのサービスの事も十分必要ですが、要するに利用者は臨機応変な対応と「給付と負担」の心配なのです!国としては財源の心配ですが、消費税の増税議論及び保険料の徴収年齢引き下げも検討した結果での公費負担割合の引き上げに期待したいです!利用度の高い“通所サービス”については、最も重要でこれから益々期待されるサービスですので、もっと細かく、充実した“デイサービス”の構築に期待したいです!

2010.08.02

コメント(13)

-

持続可能で使いやすい介護保険目指せ

介護保険法改正の議論が、政府の審議会で本格的に始まった。高齢者人口の増加をふまえ、持続可能で使いやすい制度にする必要がある。 まずは財源の確保だ。制度が始まった2000年度に3.6兆円だった介護保険の費用は、10年度予算で7.9兆円に膨らんだ。介護の必要性が高い75歳以上人口は08年の10.4%から25年には18.2%になり、介護費用は約20兆円と見込まれる。 一つの選択肢は保険料引き上げだ。65歳以上の被保険者が払う保険料は、全国平均で毎月4160円だ。厚生労働省の調査では、介護水準を維持、充実させるには保険料引き上げはやむを得ないとの意見が約半数ある。低所得者に配慮しつつ、引き上げを考えてはどうか。 ただし、約20兆円もの財源を保険料引き上げだけでまかなうのは難しい。40歳以上から徴収している保険料を若い人に広げることも考えるべきだ。その場合、介護が必要な若年の障害者にも同じ制度を適用するのが合理的と思われる。 公費の投入を求める声も強いが、今でも半分は税負担だ。保険制度である以上、財源の多くを税金に頼るのは問題だ。保険料の一部を担う事業主にも理解を求めたい。利用者の1割負担の引き上げや、保険の適用をドイツのように重度の要介護者に限る考えもある。どうしても財源が不足すれば、検討せざるをえない。 制度を利用者本位で見直し、使いやすくすることも重要だ。 夫婦のみの世帯や一人暮らし高齢者が増え、特別養護老人ホームや有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅などの需要が増えているが、総量規制で新設が抑えられている。特別養護老人ホームは主に社会福祉法人しか建てられない。規制を緩和し利用者が自由に選べるようにすべきだ。 また本来は医療よりも介護サービスが必要なのに、受け入れ先がないためコストの高い病院などに入院している人も多い。「病床から介護施設へ」の流れをつくるのは高齢者のためにも、資金の効率的利用という観点からも大事だ。高齢者に対する医療保険と介護保険の一体的な運用も視野に制度の検討を進めたい。 介護人材の確保と処遇の改善も、避けて通れない。海外の人材をもっと受け入れるとともに、専門性を高め、処遇改善につなげてほしい。 必要な介護サービスを決める基準となる要介護認定制度を廃止すべきだとの意見もあるが、第三者機関による公正な評価は介護保険制度の基本だ。維持したうえで実態を反映した認定に努めることが大切である。2010/7/27付 日本経済新聞この間の参院選で、国民が期待する対策は「景気対策」がトップで、次に「社会保障対策」でした。確かに景気が良くならなければ、何を改善しても無駄でしょう・・・>保険制度である以上、財源の多くを税金に頼るのは問題だ。そうですね!でも、低所得者の負担増にもつながりますし・・・>40歳以上から徴収している保険料を若い人に広げることも考えるべきだ。その場合、介護が必要な若年の障害者にも同じ制度を適用するのが合理的と思われる。前回も保険料徴収年齢の拡大については、問題もあり却下されましたが、そもそも若年障害者とも適用出来ない、現在の「介護保険制度」自体に問題がありじゃないですか!公正な基本を維持したまま、もっと明るい「介護保険」の構築に期待したいです!現在の「介護保険」は暗過ぎますから・・・

2010.07.27

コメント(8)

-

熱中症の原因と対策は?

連日の猛暑で続出する熱中症患者。日が照りつける屋外はもちろん、室内で発症するケースも少なくない。熱中症の原因と対策を探った。 熱中症とは、熱けいれんや熱失神、熱射病など暑さが原因で起こる症状の総称。人間の体は、暑さを感じると、自律神経の働きにより、皮膚に血液を多く流したり、発汗を促したりして熱を外に逃がし、体温を調節する。だが、高温下に長時間いると過剰に発汗して水分や塩分が失われ、体温調節ができなくなるほか、脱水症状や熱けいれんが起きる。汗が血液中の水分も奪うことで循環器にも影響を与え、熱失神につながることもある。 湿度もかかわっている。汗は蒸発する時に体内の熱を奪うが、湿度が高ければ汗は蒸発しないまま、皮膚の表面にたまる。大阪市立大の河端隆志准教授(環境生理学)は「湿度が高く、風もなければ室内でも熱中症になる」と警告する。 熱中症による死者は近年、増加傾向。厚生労働省の人口動態統計によると、1999年から2006年までは200~400人台で推移していたが、07年は904人に跳ね上がり、08年も569人に上った。 熱中症の患者で特に多いのが高齢者だ。総務省消防庁によると、今年は5月31日から今月18日までの間に5574人が救急搬送されているが、その約4割にあたる2282人が65歳以上だった。京都女子大の中井誠一教授(運動衛生学)は「高齢者は体温の調節機能が衰えており、体内の水分量も若い人より少ない。暑さに対する感覚が鈍くなり、まめに補給しない人が多いことも影響している」と指摘する。2010年7月24日 読売新聞熱中症対策の柱は脱水と高体温を避けることだ。脱水を防ぐには水分補給が基本。起きた時や出掛ける前などに0・1~0・2%ほどの塩分を含んだコップ1杯の水を飲んでおくと、脱水症状になりにくい。高体温の防止には、ゆったりとした通気性の良い服を着るのも効果的だ。中井教授は「今年は梅雨明け直後から暑い日が続いている。体がまだ暑さに慣れていないため、余計に注意が必要だ」と話している。

2010.07.24

コメント(6)

-

熱中症になりやすい高齢者 “温度センサー”反応鈍く

蒸し暑い日が続くようになり、注意が必要なのは熱中症。特に、高齢者は加齢のため体温調節機能が衰え、熱中症になりやすく、重症化して死に至ることもある。注意点をまとめた。 「『室内でも熱中症になるんですか』と驚く高齢者はまだいて、気分が悪いとか症状が出ても、熱中症と気付かない人もいる」 東京都老人総合研究所の野本茂樹研究員(環境生理学)は、熱中症について十分に理解していない高齢者がいることを心配する。 熱中症は、高温多湿や体内の水分の不足によって起きる症状の総称。重症度により症状や対処法が違う。 高齢者が熱中症になりやすい理由を野本研究員は「加齢で体温調節する自律神経の反応が鈍くなる」と説明する。例えば、体内の水分が不足しても、「のどの渇き」として反応するまで、若いころより時間がかかる。皮膚の“温度センサー”も鈍くなり、結果的に脱水状態や暑い環境に気付くのが遅れる。 汗腺も減っていて、発汗による体温調節機能も低下。体内の水分量も若いころより少ないため、脱水症状になりやすく、回復も遅い。「エアコンは嫌い」と利用しなかったり、トイレが近くなるのを避けて水分を控えたりすることも、熱中症になる要因だ。 健康に問題を抱えがちな高齢者ゆえの落とし穴もある。熱中症の症状の頭痛、めまいなどは日常でも起きがちな症状。そのため、熱中症に思いが至らないことがある。 熱中症は室内でも注意が必要だ。気温が二八度以上になると、掃き掃除やぞうきんがけといった日常的な活動でも続けていると、熱中症になる可能性がある。エアコンを使っていても、空気が乾燥することで皮膚から水分が奪われる。寝ているときも汗などで脱水状態になることもある。2010年7月14日 東京新聞予防の最大のポイントは、のどの渇きを感じていなくても、こまめに水分を取ることだ。ただ、水分だけの補給では不十分。発汗すると、血液中に0・9%程度含まれている塩分も排出される。そこで、水だけ飲むと、血液の塩分濃度を維持するため、水分を体外に出す「自発的脱水」が起きてしまう。水分とともに塩分の補給も欠かせない。そのために、水一リットルに小さじ五分の一程度を入れた食塩水(濃度0・1%)か、スポーツドリンクならラベルの栄養成分をチェックして、百ミリリットル中、Na(ナトリウム)が四十ミリグラム以上のものを飲むといい。野本研究員は高齢者向けに「麦茶〇・五~一リットルに、梅干し半分か、なければ漬物、塩昆布を一緒に食べて」と提案している。

2010.07.14

コメント(9)

-

参院選民主敗北 バラマキと迷走に厳しい審判

昨年夏の衆院選で政権交代を果たし、その後の政権運営の評価を問う民主党に対し、有権者は厳しい審判を下した。 11日投開票の参院選で民主党は、菅首相が目標に掲げた改選54議席を大きく下回り、敗北した。千葉法相も落選した。連立与党の議席も、非改選を含め過半数に届かなかった。 この結果、衆参両院で多数派が異なる「ねじれ国会」になる。民主党は、参院の過半数を確保するため、野党との連立を模索せざるを得ない状況だ。HPのつづき・・・2010年7月12日03時55分 読売新聞 7月12日付・読売社説◆ 自民が改選第1党に ◆民主党の敵失に乗じた面が大きく、比例選では民主党に及ばなかった。有権者は、民主党の“独走”を阻む役割を自民党に期待したのではないか。みんなの党は、公務員の大幅削減や天下り根絶などを唱えて、2大政党にあきたらない人々の票を吸い上げ、躍進した。◆ 消費税協議を進めよ ◆今回の選挙戦の特徴は、民主、自民の2大政党が、消費税率引き上げという増税論議を避けずに戦ったことである。選挙中の本紙世論調査では、税率アップについて3人に2人が「必要」と答えていた。消費増税への理解は着実に進んでいるとみていいようだ。菅首相は、選挙戦で消費税を含む税制の抜本改革に関する超党派の協議を呼びかけた。自民党も同種の「円卓会議」を主張した。だが、子ども手当などのバラマキ政策を放置し、協議を開始するのは無理がある。これらの政策を見直したうえ、消費税率引き上げに向けて協議を進めることが政治の責任と言える。民主、自民両党は互いに歩み寄って協議に入るべきだ。

2010.07.12

コメント(2)

-

認知症、一票は

昨年9月、朝日新聞の声欄に、認知症の妻を総選挙の投票所に連れて行ったが、自分の意思が告げられず投票できなかったという投書が載った。今後増えていくといわれている認知症。その一票をめぐる環境はどうなっているのか。参院選を前に、現場の声を聞いた。○ 投票できぬケースも 投書したのは藤沢市の原田實さん(86)。妻の幸子さん(85)は要介護3。10年ほど前から認知症を患う。結婚して60年近く、投票にはいつも2人で出向いた。幸子さんは認知症になってからも2008年ごろまでは、自分で投票用紙に記入できたという。 原田さんは「一緒に投票してきて妻の気持ちはよくわかる。2200億円削減の影響を実感していたからこそ、妻の思いを一票にしたかった」と肩を落とす。11日の参院選で妻の投票はあきらめた。 川崎市麻生区の男性(74)は認知症の妻(74)を在宅介護している。要介護4の妻は字を認識できず、名前を見て候補者を選ぶことができない。区の選挙管理委員会に確認したら「その状態では投票できません」といわれた。「字は認識できないが、日常の会話はできる」という男性は「投票できないのは人間としての大事な権利を奪われたのと同じ。認知症の人こそ言いたいことがたくさんあるはず」と憤る。○ 一定の意思表示必要 制度はどうなっているのか。県選挙管理委員会によると、投票は、自分の意思を表示する制度なので、投票する人が、一定の判断を示すことが求められるという。字が書けないなど介助が必要な場合は「代理投票」という方法があるが、意思表示ができないと投票できない。 藤沢市の選管の対応はこうした原則に従ったもの。もし原田さんがそのまま妻の投票用紙に記入し、投票していたら違法行為となる可能性もあるという。 県内の市町村でも、認知症対応の独自のマニュアルを用意しているところはない。 県は「認知症はこれから増えてきたときに、何らかの対応が必要だと思うが、症状がさまざまなので、マニュアルなど統一した基準を示すのは難しいのが現状」という。2010年07月09日 asahi.com「症状次第で投票は可能」 専門医「残念ながら、認知症がかなり進んで判断能力が全くなくなってしまった意思を投票に反映するのは難しい」。認知症の専門医で家族会の活動にもかかわっている杉山孝博川崎幸クリニック院長は語る。「けれど認知症の症状は本当にさまざま。認知症でも投票できる人はたくさんいることを知ってほしい」投票に必要な判断能力がある人でも、投票所という特殊な場に来たことで一時的に混乱することもあるという。認知症の高齢者など自分で十分に判断できない人の財産や権利を守るために作られた成年後見制度では、その人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類に区分される。最も重い「後見」になると、選挙権がない。けれどこれまで診断書や鑑定書を作成したことのある杉山医師は「財産管理の面から『後見』と区分された人でも、投票はできるのでは」と感じることもあるという。「一番怖いのは、認知症の人はすべて意思表示ができないという思いこみです」

2010.07.09

コメント(3)

-

参院選 高齢者の投票権/上 郵送は「要介護5」限定

◇ 手続き難しく煩雑、「支援不可欠」の声も 参院選の投開票日が迫ってきた。国や自治体は投票率アップを呼びかけるが、心身の衰えなどで投票をあきらめざるを得ないお年寄りがいる。10年後には国民の3割が65歳以上となるこの国で、高齢者がさまざまな思いを託す「1票」が揺らいでいる。 「選挙の紙が来たよ。今回は郵便投票する?」。6月末、白山利子さん(49)は東京都内の実家で母(85)に尋ねた。母は迷わず「するよ」と答えた。 母は父(84)と2人暮らし。11年前に脳出血で倒れて右半身にまひが残り、今年3月に最も重い「要介護5」と判定された。利子さんは介護のため、週5日実家に通っている。 若いころから地元市議の選挙の炊き出しを手伝ってきたこともあり、母の政治への関心は高い。今回もテレビの政見放送を見て、早々と心を決めたようだ。画面の向こうで日本の未来を熱く語り「よろしくお願いします」と頭を下げる候補者に、母は「立派だねえ。わかりましたよ」と返していた。 6年前、利子さんは市の広報を読んでいて、身体障害者手帳1級(体幹)の母が郵便投票の対象者であると知った。身の回りのこともできなくなった母は「もう何の役にも立てない」とひどく落ち込んでいたが、自宅で投票できると知ってとても喜び、利き手ではない左手で字を書く練習を始めた。 しかし、手続きは煩雑だった。申請して認定されると証明書が届く。これを選挙のたびに選挙管理委員会に郵送しないと、投票用紙をもらえない。証明書は後日返却されるので、次の選挙まで保管しておく必要がある。投票用紙を送る際も本人が記入する欄が多く、少しでも書き間違えると無効になりかねない。「老夫婦だけでは、とても無理だった」と利子さんは話す。毎日新聞 2010年7月5日 東京朝刊郵便投票は不在者投票制度の一つとして1948年に始まり、不正が相次いだことから4年後に廃止。福祉政策に光が当たり始めた74年に復活したものの、極めて重度の身体障害者に限られた。その後、手の自由が利かない筋萎縮(いしゅく)性側索硬化症(ALS)の患者が「代筆による郵便投票を認めないのは選挙権の侵害」と訴えた裁判で、東京地裁が02年に違憲状態と判断。国は対象を拡大し、04年には要介護者も加えたが、対象は「要介護5」にとどまった。だが「要介護4」以下でも歩行困難な人は決して少なくない。各地の選管には「家族が投票所に連れていけない」「自宅で投票できないか」といった声が寄せられており、国に対象の拡大を要望する自治体もある。これに対し、総務省選挙課は「要介護5の人は99%が歩けないとのデータがあったため、対象になった。それ以下も含めるとなると、投票に行ける人と行けない人をどうすれば公正に判別できるのか」と、慎重な姿勢を崩さない。 ◇ 対象150万人…利用は3万人重い身体障害で投票所に行けない人の参政権を保障する郵便投票。04年の公職選挙法改正時、厚生労働省は対象者を140万~150万人と推計したが、実際に投票しているのは2%程度にとどまる。証明書の発行件数も投票者数も、国政選挙のたびに減り続けている。投票者数は04年7月の参院選(選挙区)で3万6389人だったが、この10年で投票率が最も高かった昨年8月の衆院選(小選挙区)は3万3020人だった。手続きが煩雑なこともあるが、選挙権に詳しい井上英夫・金沢大教授は「そもそも郵便投票という制度の存在が周知されていない」と指摘。「ヘルパーやケアマネジャーが情報提供や手続き支援をするなど、介護サービスと連動してはどうか」と提言する。

2010.07.05

コメント(6)

-

消費税引き上げ 首相発言には一貫性が必要だ

消費税増税をめぐる菅首相の発言が、揺れ動いている。民主党内からは首相の方針を公然と批判する声もある。 これでは有権者は戸惑ってしまう。首相と民主党は、消費税に関する党の見解をしっかりと整理し、国民に示すべきである。 首相は当初、「10%」への消費税率引き上げ検討を「公約」と明言していた。その後、公約は「超党派協議を呼びかけるところまで」と軌道修正した。 消費税増税によって低所得者の負担が過重になるとされる逆進性の問題への対策として、還付制度の導入も表明した。だが、対象世帯の所得水準について、首相の発言は、年収200万円から400万円の幅でくるくる変わった。 年収400万円未満の世帯は全世帯の半数近くに達する。そんな広い範囲で還付を実施すれば、税収増の効果が失われるうえ、税負担の公平性も損なわれる。 仙谷官房長官は「議論の材料」を提供しただけと説明するが、首相の発言は重い。十分な議論の裏付けもないまま、腰だめの数字を軽々に口にされても困る。 そもそも首相は、税制改革全体のビジョンをいまだに明らかにしていない。なぜ、10%なのか。増収分は何に使うのか。そんな基本的なこともはっきりしない。 野党は、民主党のバラマキ政策が維持されれば、そちらに増収分が回ると批判している。これにもしっかり答える必要がある。2010年7月3日01時09分 読売新聞 (7月3日付・読売社説)少し資料が古いのですが参考で・・・平成17年の全世帯の1世帯当たり平均所得金額は 563万8千円となっており、前年と比較すると2.9%の減少となっている。また、高齢者世帯の1世帯当たり平均所得金額は 301万9千円、児童のいる世帯の1世帯当たり平均所得金額は 718万円といずれも前年より増加している。所得金額階級別世帯数の分布をみると、「100~200万円未満」が 12.9%、「300~400万円未満」が12.7%と多くなっている。所得金額が世帯全体の平均額(563万8千円)より低い世帯の割合は60.7%となっている。>年収400万円未満の世帯は全世帯の半数近くに達する。そんな広い範囲で還付を実施すれば、税収増の効果が失われるうえ、税負担の公平性も損なわれる。確かに全体の47%になると思います。ですから、所得で区分するのではなく、生活必要経費(家賃・食費・介護費など)負担が過重になるとされる逆進性の問題の世帯に対策を講じればどうでしょう・・・またいくら収入が高い世帯でも、自業自得の借金を除いた生活必要経費(家賃・食費・介護費など)負担が過重になるとされる世帯には対策を講じても・・・?菅首相は1日夜、テレビ朝日の報道番組で、消費税率を引き上げた場合、税収から介護分野に回す予算支出について、「1兆円規模のものがあれば、かなり改善する」と述べ、1兆円程度を介護分野に充てる意向を示した。2010年度予算では、介護保険の国庫負担分などで2兆円を支出しており、実現すれば大幅な上積みとなるようです。

2010.07.03

コメント(3)

-

消費税上げで首相「年収2百~4百万以下還付」

菅首相は30日、山形市内などでの街頭演説で、焦点となっている消費税率を引き上げた場合の低所得者対策について、「年収300万、400万円以下の人には(消費税の)税金分だけ還付する方式か、食料品などの税率を低い形にする」と述べた。 菅首相が、税金の還付対象となる具体的な年収の水準を示したのは初めてだ。 税金の還付対象について、首相は同日、青森市での街頭演説では「年収200万円とか300万円」、秋田市内での演説では「年収300万円とか350万円以下」と述べた。これに関連して、政府高官は同日、「(食料品などに)軽減税率(を適用する)より税金還付方式の方がスムーズではないか。所得税と住民税の非課税世帯の人が(低所得者ほど税負担が重くなる)逆進性で苦しまないようにしないといけない」と語った。 菅首相が想定している具体的な制度は不明だが、〈1〉所得税を支払っている人には一定の所得制限を設けたうえで、一般家庭の標準的な消費税の負担額を所得税額から控除〈2〉所得税の支払い分だけで控除しきれない部分は、給付金として還付するなどの給付付き税額控除を想定しているとみられる。さらに、所得税の課税対象となっていない世帯(夫婦・子2人)の年間所得325万円以下の低所得者については、消費税の支払い分をそのまま還付することが念頭にあるとみられる。 また、首相は消費税率の引き上げについて、街頭演説で「10%くらいは検討しましょうと自民党が最初に提案した。それを参考にして大いに議論していこうじゃないか」と述べ、参院選後に与野党協議を始めるよう改めて呼び掛けた。2010年7月1日00時46分 読売新聞「所得の低い人に負担はかけない。税金分だけ全部還付するという方式や食料品などの税率を低い形にする方式で、普通に生活している人に過大にかからないようにする」首相は山形市での演説で、消費税増税に伴う低所得者対策について、一定の年収以下の人に増税分を還付する方式や、「複数税率」の導入で食料品などの税率を引き下げる方法があると説明した。ただ、還付対象となる年収水準は「200万~300万円以下」(青森市内の街頭演説)、「300万~350万円以下」(秋田市内の講演)と定まらなかった。

2010.07.01

コメント(5)

-

共通番号制「税と社会保障」軸に…政府3案提示

住基ネット活用 政府の「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」(会長・菅首相)は29日、中間とりまとめとして、国民の所得状況などを把握できる共通番号制度の原案を公表した。 番号制度は、徴税などの税務、年金の支払いなど社会保障分野に使うことを目的に導入し、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)に新たな番号を付与する形式が望ましいことをにじませる内容となった。政府は国民から意見を募ったうえで年内に具体案をまとめるが、「導入まで3~4年かかる」ため、2014年度の実現を目指す。2010年6月29日 読売新聞[解説]導入14年度目指す政府の番号制度に関する検討会が示した共通番号制度の原案は、導入時期の目標を2014年度としている。菅首相は参院選後に消費税率の引き上げを検討する方針だが、番号制度と消費税率引き上げの実施に向けた具体的なスケジュール作りは難航が予想される。消費税率の引き上げ時期について、民主党内からは最も早い場合で2012年秋との声が出ている。一方で、番号制度を検討している政府の国家戦略室は「(番号制度の)準備期間は容易に短縮できない」としており、早期に消費税率を引き上げようとすれば、番号制度の導入が間に合わない事態も想定される。政府は「番号制度が整わなくても、給付付き税額控除以外のやり方で低所得者対策をすればいい」としている。だが、低所得者への対策が不十分な状況では、税率引き上げに国民の理解を得ることが難しくなる恐れもある。超党派で議論を進めるとしている消費税論議と、どう整合性を取るか、菅政権は難しいかじ取りを迫られそうだ。

2010.06.29

コメント(2)

-

「自己負担割合、2割に引き上げを」介護保険で経済同友会提言

経済同友会は28日、介護保険制度の抜本見直しを求める提言を発表した。将来も安定した保険制度を続けるために現在の介護予防サービスのうち要支援1と2、比較的軽度な要介護1を介護保険の対象外とし、自己負担割合も現行の1割から2割に引き上げるべきだとしている。 提言は現行のまま介護保険制度を続けると2020年ごろまでは必要な財源を確保できるが、2030年には介護費用が21兆600億円、給付費が20兆円に膨らんで財源不足に陥ると試算。保険対象外を増やすなどの措置を講じれば費用は約4兆円、給付費も約5兆円を抑制できると強調した。 また公的介護サービスの提供は必要要最低限にとどめ、それ以上のサービスは民間企業から自助努力で確保し、介護を受ける側の自立と関連産業の育成を図るべきと提案。自己負担でカバーできない低所得者のみ生活保護制度で支援すべきとしている。2010.6.28 15:33 産経ニュース必要な財源を確保が出来なくなり、民間サービスで面倒見れない要支援者1と2、比較的軽度な要介護者1を介護保険から切り捨てるのであれば、(定額制では、イメージ的に介護保険の中の・・・と捉えますが・・・)介護保険から切り離して国の「高齢者・障害者施策」として国の社会保障の一環として面倒を見るべきです。現行の自己負担割合を1割から2割に引き上げねばならない事には、うすうす感じていましたから仕方ないですが、低所得者対策は強化すべきですね!保険対象外を増やすなどの措置を講じるのではなく、民間での事業仕分けもして、公的サービスとの併用が急務なのかもね・・・?

2010.06.28

コメント(4)

-

税と社会保障の共通番号、住基ネット利用が最有力

税金と社会保障の個人情報を一つにまとめる「共通番号制度」について、菅内閣の閣僚検討会は、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の活用を最有力とする方針を固めた。29日に報告書を公表する。新番号をつくるのと比べ費用がかからず、早く導入できるとの判断からだ。年内にも最終的な方針を決め、国民の意見を募り、3~4年後の導入をめざす。HPのつづき・・・2010年6月26日3時2分 asahi.com私は現在 家族から離れ施設に入所していますが、住民票は移動してないのです。5年前までは、非課税世帯主で減免なども受けていましたが、今は税法上 得という事で家族の扶養に入り非課税世帯ではなくなりました。そういった方も多くおられると思いますので、そういった場合の「共通番号制度」の登録と、将来的の消費税率・還付・助成なども調べていきたいと思いますね!

2010.06.26

コメント(1)

-

夏休み、高速割引は?

高速道路の割引制度が分からない――。そんな声が「家計の知恵」編集室によせられている。 国土交通省が4月に公表した「新制度」の導入が見送られる一方、「無料化の社会実験」として一部の高速道路が28日から無料になるなど様々な動きがあったからだろう。夏の行楽シーズンを前にもう一度、整理してみた。 国交省が4月に公表した新制度は、ETC(自動料金収受システム)の有無や曜日に関係なく、上限を普通車2000円などとする内容だった。しかし、関連法案が継続審議となり、現行制度より実質値上げになることもあり、6月の導入が見送られた。このため、当面は現行制度が続く。ポイント〈1〉現行「上限1000円」維持…土日祝ETC車が対象HPのつづき・・・2010年6月22日 読売新聞国土交通省が15日発表した高速道路無料化の対象は、ほとんどが交通量の少ない地方路線となった。財政上の制約と渋滞の拡大懸念で、東名道などの主要幹線を除外したためだ。政府は、物流コスト低減による経済活性化を期待しているが、実際の効果の見通しは難しい。10年度の対象路線は計1652キロで、首都高速と阪神高速を除いた約2割に相当する。しかし、利用頻度を反映する料金ベースではわずか5%にすぎない。6月28日午前0時にスタートし、来年3月末まで実施する。4月以降は、交通量の変化や経済効果を考慮して対象路線を見直す考えだ。高速道路新料金制度のポイントは次の通り

2010.06.23

コメント(2)

-

軽減税率や還付前提、低所得者に配慮…消費税上げ

民主党は20日、消費税率を引き上げる場合、低所得者の負担緩和策として、食品などの生活必需品の税率を低く抑える軽減税率導入か、低所得者に対する税の還付を検討する方針を固めた。 低所得者ほど負担感が相対的に増す消費税の逆進性の緩和を図ることで、増税への理解を深める狙いがあるとみられる。 菅首相は20日、横浜市内での街頭演説で「消費税の逆進性をなくすため、軽減税率か、税の還付を当然しっかりやることを前提として、他の野党に『大いに議論しようではないか』と呼び掛けている」と述べ、負担緩和策のあり方について、民主党が提唱する超党派による協議の場で話し合いたい意向を示した。 首相はまた、「もっと国債を発行して、ギリシャのように財政破綻(はたん)していいのか。それとも少しは分担して自分たちの社会、この日本をしっかりしたものにするのか(の選択だ)」と語り、財政再建の必要性を強調した。 これに関連し、民主党の玄葉政調会長(公務員改革相)は20日、福島県須賀川市での講演で、消費税の負担緩和策について、「軽減税率という方法もあるが、もう一つ有力なのは、月に5万円を生活必需品に使うと仮定すれば、かかった消費税は(税率を)仮に10%だとすると、12か月で6万円だ。その6万円を還付する。そうやって低所得者に対する配慮をやっていく」と述べた。軽減税率は、低所得者の負担を緩和するため、食料品や日用品に低い消費税率を適用する仕組み。 一方、「税の還付」は、所得の低い人に減税や給付金の支給をすることで負担を小さくする「給付付き税額控除」を指すとみられる。家計調査などの統計に基づき、生活必需品などにかかる消費税相当額を算出。所得が低く所得税などを免除されている世帯にはお金を給付し、一定額以上の所得税などが課されている世帯には、減税と給付を組み合わせて支援する仕組みだ。2010年6月21日03時06分 読売新聞

2010.06.21

コメント(4)

-

◆ 消費税引き上げには低所得者対策が必要だ ◆

消費税を巡る論点は、単なる税率や時期にとどまらない。幅広い議論が必要である。 一つは、増収分の使い道だ。消費税率を1%引き上げると税収は2・4兆円増える。税率を10%にすれば税収増は12兆円ほどだ。 現在は基礎年金、老人医療、介護の3分野に配分されているが、首相は医療や介護などの成長分野への積極投資で雇用を増やす考えを表明している。 増収分を安易に歳出拡大に回せば、いつか来た道である。消費税は、社会保障に限定する目的税化すべきである。 5%の消費税率の1%分は、地方に回すことが決められている。さらに、地方交付税に配分される分もある。その結果、国が使える消費税は7兆円程度しかないのが現実だ。 これでは10%に引き上げても十分とは言えないだろう。将来的には、欧州並みの15%以上への引き上げも考えるべきではないか。 低所得者の負担をどう軽減するかという問題もある。 消費税は誰でも同じ税率がかかるため、所得の多い人より少ない人に相対的に負担感が増す。 海外では、食料品など生活必需品の税率を低く抑える軽減税率を導入している。わが国でも検討すべきだろう。 生活必需品の消費税額相当分を低所得者に還元する手法もある。対象となる世帯の所得を把握するには、税と社会保障の共通番号制度の検討を急ぐ必要がある。2010年6月20日01時19分(6月20日付・読売新聞社説)『社会保障と税の共通番号制度』とは? ~納税者番号制度~政府は、2月8日「社会保障と税の共通番号制度」に関する検討会の初会合(会長:菅副総理・財務相)を開き、来年の国会にも法案を提出する方針です。自公政権下での平成21年度税制改正附則にも「納税者番号制度」の導入準備が記されていますが、政権交代により、「給付つき税額控除」や「最低保障年金」に不可欠な制度として‘社会保障給付と納税の双方に利用できる番号制度’の導入が急がれており、名称も「社会保障と税の共通番号制度」としました。所得の把握や個人情報保護などの視点からも、議論を呼ぶことになります。 納税者番号制度の目的国が、個人・法人すべての納税者に番号を付け、正確な所得を把握。同時に個人の世帯構成等を把握することによって、社会保障制度の適正な運用を図る。既存の 1. 住民票コード、2. 基礎年金番号では正確な所得を把握できないため、1.2.及び 3. 新しい番号の3案を基に、一元化した番号制度を導入する方針。

2010.06.20

コメント(2)

-

参院選民主党公約要旨

年金・医療・介護障がい者福祉▽ 「消えた年金」「消された年金」に11年度まで集中的に取り組むとともに、「納めた保険料」「受け取る年金額」がわかる「年金通帳」などの仕組みをつくる ▽ 年金保険料の流用はさせない▽ 年金制度の一元化、月額7万円の最低保障年金を実現するためにも、税制の抜本改革を実施▽ 後期高齢者医療制度は廃止し、13年度から新しい高齢者医療制度をスタートさせる ▽ 診療報酬の引き上げに引き続き取り組む▽ 医師を1・5倍に増やすことを目標に、医学部学生を増やす。看護師など医療従事者の増員に取り組む▽ ヘルパーなどの給与の引き上げに取り組み、介護にあたる人材を確保▽ 「障害者自立支援法」を廃止した上で、応能負担を基本とする包括的な障がい者福祉の法律を制定2010年6月18日 読売新聞菅代表は、マニフェストのなかで特に「私自身が強く国民の皆さんに訴えたいと思いマニフェストに盛り込んだもの」として、「強い経済、強い財政、強い社会保障」を強調。従来対立するものと考えられがちだった経済、財政、社会保障を一体として捉える政策こそが日本の再生の道だと説いた。18日には「新成長戦略」を閣議決定し、財政運営戦略、「中期財政フレーム」についても来週早々に内容を発表、社会保障についてもこれまで様々な政策を提示してきたと述べ、「経済、財政、社会保障の好循環をつくることが政策体系であり、そのエキスがこのマニフェストである」と主張した。さらに菅代表は「税制抜本改革に関す協議を超党派で開始する」との文言に言及し、自分たちの力で財政再建を実現する、強い財政をつくる、そのことが強い経済、強い社会保障に、という道筋をつけるために、思い切って記したと説明。現在政府税調で議論しているとして、今年度内にあるべき消費税に関する改革案をとりまとめていきたいとの考えを示した。併せて、自民党が示した10%を参考にしながら超党派で検討していくとも述べた。

2010.06.18

コメント(0)

-

介護サービス、低所得者の利用料軽減…静岡

都道府県初、全法人と合意 静岡県長寿政策局は14日、県内すべての社会福祉法人とショートステイなどの13種類の介護保険サービスについて、低所得者が利用した際の料金を軽減することで合意したと発表した。 対象となるサービスは、ショートステイのほか特別養護老人ホームや、デイサービスなどで、都道府県初という。 同局によると、年収150万円以下などの条件を満たすと、介護保険サービスの利用料の25%が軽減される。軽減分は、社会福祉法人と国、県などが負担するため、社会福祉法人の協力が欠かせない。 利用料が軽減される法人は2009年4月時点で、116法人(全体の61・1%)だった。これまでに同局職員が、軽減を導入していない法人に協力を求め、190法人すべてで可能になった。 県内の軽減対象者は、09年度で介護保険サービス対象者の約3%にあたる3406人。特別養護老人ホームの場合、食費や宿泊費も軽減され、利用料が月5000円~2万5000円ほど安くなる。 2010年6月15日 読売新聞介護保険料・利用料の軽減について介護保険制度では、低所得者等の負担を軽減するため、様々な軽減制度が設けられています。軽減を受けるためには申請が必要です。 各々の区市町村でお問い合わせ下さい。また、1ヶ月の間に利用した介護サービスにかかる利用者負担額が規定額を超えた場合、超過した額が申請により払い戻しされます。利用者負担額を軽減することに関しては、このように以前からありますが、これとの関連はどうなんですか?とりあえず、該当者の方はお問い合わせしてみて下さい。

2010.06.15

コメント(7)

-

子ども手当「満額なくてよい」72% 朝日新聞世論調査

朝日新聞社の12、13日の全国世論調査で、子ども手当の満額支給(月額2万6千円)を断念することへの賛否を尋ねたところ、賛成が72%を占め、反対は21%だった。 子ども手当は今年度は月額1万3千円だが、民主党は昨年の衆院選マニフェストで来年度から2万6千円の支給を公約していた。しかし、ここにきて長妻昭厚生労働相と菅直人首相が、財源確保の難しさを理由に満額支給断念の考えを相次いで明らかにした。 賛成意見は男女や支持政党の違いを問わず圧倒的に多い。「マニフェストの政策は必ず実現すべきか」という別の質問でも「柔軟に見直してよい」が77%だった。 2010年6月14日10時13分 asahi.com菅直人首相は12日、民主党の参院選マニフェストでの「子ども手当」の扱いについて「今年の1万3千円に上乗せして対応していく。保育所の充実などを含めた形にしていく方向性がほぼ固まった」と述べた。昨年の衆院選マニフェストで掲げた1人当たり月額2万6千円の満額支給を断念し、保育サービスなどの現物支給に回す考えを示したものだ。口蹄疫(こうていえき)の視察先の宮崎市内で記者団に語った。 首相は「保育所の待機児童をなくすことに要望がたくさん聞こえてきたので、理解してもらえると思う」とした。 また、首相は12日夕には東京都のJR新宿駅南口で、就任後初めてとなる街頭演説を約20分間行った。「改めて民主党の原点に立ち戻る。日本の閉塞(へいそく)状態を打ち破るために頑張り抜く」などと訴えた。 参院選連続世論調査―質問と回答〈6月12・13日〉

2010.06.14

コメント(3)

-

民主参院選公約、「消費税」明記

民主党は10日、夏の参院選公約の全容を固めた。 菅首相が掲げる「強い経済、強い財政、強い社会保障」を目指す方針を掲げ、「消費税を含む税制の抜本改革を行う」と明記して、財政再建と経済成長の両立を図る姿勢をアピールする。財政再建に向けた超党派の議論を呼びかけることも盛り込む。11日に政権公約会議を開いて決定する。 公約は、〈1〉ムダ遣い排除、行政刷新〈2〉政治改革〈3〉外交、安全保障〈4〉子育て、教育〈5〉年金、医療、介護、障害者福祉〈6〉雇用〈7〉農林水産〈8〉郵政改革〈9〉地域主権〈10〉交通政策、公共事業――の10項目で構成する。 消費税率の引き上げ時期には「次期衆院選後」などの制約を設けず、早期の引き上げに含みを持たせる。また、「2020年度までに基礎的財政収支を黒字化する」とする財政健全化目標を掲げる。郵政改革法案の早期成立方針も盛り込む。2010年6月11日03時05分 読売新聞消費税率引き上げ時期の予測は・・・?[東京 9日 ロイター] 社団法人・経済企画協会は9日、ESPフォーキャスト調査(民間エコノミストによる日本経済予測の集計調査)を発表した。消費税率の引き上げ時期について回答したエコノミスト35人のうち、「2014年度」が19人と最も多く続いて「2013年度」が7人、「2012年度」が5人、「2015年度以降」が3人、「2011年度」が1人だった。消費税を引き上げる事には異存はありませんが、皆一律ではなく、生活必需品(食料・衣服・・・など、介護消耗品・・・とか、低所得者など)の低率を事務的コストはかさみますが、是非 実施して欲しいです!

2010.06.11

コメント(3)

-

「強い経済・財政・社会保障を実現」 菅首相会見詳報

菅直人首相が8日午後、首相官邸で行った就任会見の内容は、以下の通り。◇● 冒頭発言 【最小不幸社会】 「今夕、天皇陛下の親任をいただいたのち正式に内閣総理大臣に就任することになりました菅直人でございます。国民の皆さんに就任にあたって私の基本的な考え方を申し上げたいと思います」 「私は政治の役割とは、国民が不幸になる要素、あるいは世界の人々が不幸になる要素をいかに少なくしていくのか。最小不幸の社会を作ることにあると考えております。もちろん、大きな幸福を求めることは重要でありますが、それは例えば恋愛とか、あるいは自分の好きな絵を描くとか、そういうところにはあまり政治が関与すべきではなくて、逆に貧困、あるいは戦争、そういったことをなくすことこそ政治が力を尽くすべきだと、このように考えているからであります」 【社会保障の立て直し】「そして社会保障についても、従来は社会保障というと何か負担という形で、経済の成長の足を引っ張るんではないかという考えが主流でありました。しかしそうでしょうか。スウェーデンなど多くの国では、社会保障を充実させることのなかに雇用を生み出し、そして若い人たちも安心して勉強や研究に励むことができる。まさに社会保障の多くの分野は経済を成長させる分野でもある、こういう観点に立てば、この三つの経済成長と財政と、そして社会保障を一体として強くしていくという道は必ず開けるものと考えております」HPのつづき・・・2010年6月9日1時20分 asahi.com

2010.06.09

コメント(2)

-

参院選で消費税問え

この借金漬け財政はいつまでもつのか。年金や医療の未来は大丈夫か。ギリシャの財政赤字に端を発したユーロ危機が世界を揺さぶるのを目の当たりにして、不安を抱く国民が増えているのはむしろ当然だろう。 不安は消費意欲をなえさせ、停滞の要因ともなっている。とはいえ、財源確保のために増税すれば景気を失速させかねない。歴代政権が苦しんだのもそのジレンマだった。 ところが菅氏は4月、旧来の常識を破り「増税しても使い道を間違えなければ景気は良くなる」と、消費税増税に前向きな発言をした。財務相に就いた半年前には「逆立ちしても鼻血も出ないほど無駄をなくしてから議論する」と言った菅氏の豹変(ひょうへん)だった。 この転換は、責任ある国家運営に乗り出そうという意欲の表れだ。ひとつのきっかけは2月の主要7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)だったようだ。欧米の当局者から直接、日本経済への厳しい見方を聞かされたことが強烈な体験となったに違いない。 菅氏はその後、財政健全化法の制定や、来年度予算での新規国債発行枠の設定にも積極的に動いた。 先進国で最悪の借金体質にある日本の財政にユーロ危機で国際的な関心が向けられた。子ども手当をはじめ政権公約の財源について、民主党は事業仕分けで捻出(ねんしゅつ)できると説明してきた。現実はそう甘くはなかった。 逆に、増税先送りでは済まないことが浮き彫りになった。それが、菅氏豹変の背景にはある。 菅氏は橋本龍太郎氏以来、久々の財務相(蔵相)を経た宰相となる。橋本政権は21年間の消費税の歴史で唯一、税率引き上げを実施した。菅氏の課題もまた、先進国で最低水準の租税負担率を引き上げることだ。これは歴史の巡り合わせかもしれない。 夏の参院選に向けて自民党は、消費税を現行の5%から当面10%に引き上げることを政権公約に盛り込む方針を打ち出した。熱い論争を期待する。 新たな国民負担を求めて納税者を説得するには、その財源を使う政策の優先順位の明確化、与党の結束といった政権の強い統治能力が不可欠だ。 2010年6月6日(日)asahi.com 社説この国の経済と社会を立て直すために、政治は何をすべきか。菅直人新首相と新政権に突きつけられているのは、そのことである。 経済は長きにわたり停滞を続けている。デフレ下で財政赤字は危機的水準に達した。人口減と超高齢化が進み、成長への期待はしぼんでいる。 未来に夢と希望をもてる社会を取り戻さなくてはならない。そのために必要なのは、甘い幻想や空疎なスローガンではない。厳しい現実に立脚した、勇気ある政策の断行だ。 そして、この国のリーダーに求められているのはそれを成し遂げる覚悟とビジョン、改革の意思を国民にしっかりと共有してもらうことだ。 菅氏も、みずからに課されたその使命を理解しているように思われる。「強い経済、強い財政、強い社会保障」。それを一体的に実現する、と何度も訴えた。 昨年の政権交代に託された民意についても、「経済の低迷などの閉塞(へいそく)感を打ち破ってほしいという思い」だと、新首相としての初会見で述べた。 重い課題を達成するのに必要なことが二つある。第一に、財政と社会保障の基盤の立て直し。第二には経済の構造を変革し、新しい産業と雇用を生み出す成長戦略を描くことだ。 国民の負担増は避けられない。世界で例のない超高齢化によって、すさまじいペースで膨らみ続ける社会保障費をまかなうには、国民にも痛みが求められる。裏付けとなる財源の手当てをしなければ、制度自体が維持できなくなってしまうからだ。 ところが自公政権の時代から、政治は不人気政策から逃げてきた。「4年間は消費税を上げない」とした鳩山政権もそうだ。その結果、政府の借金は毎年40兆~50兆円ずつ積み上がる。

2010.06.06

コメント(4)

全1160件 (1160件中 1-50件目)