2025年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

「子どもが生きている世界の真・善・美」

子どもたちは「きれいなもの」、「優しい人」、「ふわふわして柔らかいもの」、「直線」より「曲線」、「止まっているもの」よりも「動いているもの」、「大きい声」よりも「柔らかい声」が好きです。また、「知識」よりも「物語」、「一人でいること」よりも「仲間といること」、「単調な空間」よりも「多様な空間」、「暗い色」よりも「明るい色」が好きです。「人工的な環境」の中にいるよりも、「自然の中」にいる方が落ち着きます。「人工的な環境」の中にいるときにはケンカばかりしていた子どもたちを森や野原の中に連れ出すと、仲良く一緒に遊び始めます。夜、怖くて一人ではお便所に行けない子は普通にいます。大きな声を出すと泣き出す子も、緊張が強い人に抱かれると嫌がる赤ちゃんも普通にいます。もちろん、気質的な違いや、何らかの障害などの影響による個人差もありますが、全般的な傾向としてはそのようなものです。大人になると、育ちの影響、社会の影響を受けてもっと多様な状態になりますが、まだ、自然の状態に近い幼い子どもたちが「好むもの」「嫌うもの」にはそれほど大きな違いがないのです。ほとんどの子がビー玉が大好きです。貝殻や、きれいな石や、木の実などを拾い集めるのも大好きです。歌や踊りも大好きです。整理整頓された空間よりも、乱雑な状態の方が落ち着きます。赤ちゃんに「人に意地悪している人」と「他の人を助けている人」の二種類の映像を見せると、まだ、社会的な善悪など分からない時期の幼い子どもでも、「他の人を助けている人」の方に好意を持つということを確認した実験もあります。そこに子どもたちが生きている世界の「真・善・美」があります。これは人類の「命の歴史」の中で育まれてきた「真・善・美」だと思います。人類は何十万年と自然の中で仲間と共に生きてきました。ですから、現代社会に産まれてくる子どもたちも、仲間や自然と共に生きることを前提にした状態で産まれて来るのです。ちなみに「整理整頓された状態の自然」など存在しませんよね。だから「ちゃんと片付けなさい」などと言われても、その「ちゃんと」の意味が理解できないのでしょうね。大人が生きている世界の「真・善・美」は「自然とのつながり」よりも「社会とのつながり」の方が大きくなっています。その時代時代の社会の価値観によって「真・善・美」が決まってしまうのです。人をいじめたり殺したりすることを「善」と考える幼い子どもはいません。でも、大人になるとなんだかんだ理由をつけて「人を殺すこと」すら「善」にしてしまいます。でも、幼い子どもたちにはそんな「大人たちが言っていること」や「やっていること」が理解できません。大人になると「野原に咲いている花」よりも、「人工的に作られた高価なもの」の方を「美しい」と感じる人も多くなります。キリストは「 烏(からす)のことを考えてみなさい。種も蒔かず、刈り入れもせず、納屋も倉も持たない。だが、神は烏(からす)を養ってくださる。」「野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし、言っておく、栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。」(「ルカによる福音書」12章24節‐27節)と言ったそうですが、幼い子どもたちはこのキリストの言葉に表されているような「真・善・美」の世界に生きているのです。「東大を出た」と威張っている人よりも、他の人に優しくしている人の方を尊敬するのです。でも、キリスト教はその繁栄と共に世俗的な栄華を求め始め、イエスの言葉とはかけ離れた状態になってしまいました。それに違和感を感じたのが、小鳥に説法したと伝えられている「アッシジのフランチェスコ」です。私は「アッシジのフランチェスコ」が大好きで、30才の頃バックパッカーで色々なところをうろついている時、駅からアッシジまで歩いて行きました。そんな子どもたちも、成長し、社会的な価値観に染まることで、「他の人に優しくしているだけの人」よりも、「東大を出た人」の方がすごいと感じるようになってしまいます。悲しい話です。

2025.08.31

コメント(0)

-

「自然の中の真・善・美」(人はなぜ花を見て美しいと感じるのか、なぜ自然に癒やされるのか)

「自然」とのつながりが弱い生活をしている現代人は、「自然の中に内在している真・善・美」を感じ取る能力が低下してしまっています。そして、「頭の中で創り出した真・善・美」ばかりを求め、それらを基準にして生活しています。だから自然の一部として生まれ、自然の一部として存在し、自然の一部として働いている「心とからだ」の状態が歪み、社会もまた不自然な状態になってしまっているのです。本来、「真」も「善」も「美」も「自然」の中に含まれているのです。だから自然を見ると「美しい」と感じ、自然の中にいると癒やされるのです。でも最近、その「自然」を嫌い、「人工的に作り出した物や空間」の方を好む人が増えてきました。「虫」を異常に怖がる子どもたち、自然の中にあるものを「汚い」、「ばい菌がいっぱい」と感じ、避けようとする子どもたちも増えてきました。そしてそのように主張する子どもたちほど、「心とからだの緊張」が強いように感じます。他の子とつながる能力も低いように感じます。逆に、幼いときから自然と触れ合いながら育っている子どもたちの心とからだは緩んでいます。生き物や友達にも優しく出来ます。自然の中に内包されている「真・善・美」が子どもの心とからだの成長に肯定的に働きかけているのかも知れません。でもそのように、自然からの影響を強く受けているのは9歳前後までです。9才頃から、子どもたちは人間が作り出した社会の影響の方を強く受けるようになってきます。ですから、社会が歪んでいれば子どもたちの心とからだも歪みます。でも、歪んだ社会を作りだした大人達が持っている物差しも歪んでいるので、子どもの歪みに気づく大人は多くありません。でもその不自然な歪みは、自然の一部として存在している心とからだに緊張をもたらしてしまうので、特別な原因もないのに、疲れやすくなったり、不安が強くなったりしてしまいます。さらに、幼いときから自然から切り離された状態で生活している子は、自然からの影響を受けることなく歪んだ社会からの影響ばかりを受けて育つことになってしまうので「心とからだの歪み」も強くなります。そのような子は「自然」に対して強い違和感を感じるようになってしまうでしょう。「命の価値」にも気づかなくなるでしょう。そのような状態の人がお母さんやお父さんになると、子育てで苦しむことになります。幼い子どもは自然の一部として感じ、考え、行動しようとするからです。幼い子どもは「自然のルール」には従いますが「社会のルール」には従わないのです。説明しても理解できません。そのため、自然に対して嫌悪感を感じるようになってしまった人は、「自然丸出し状態の我が子」にも嫌悪感を感じてしまうのです。それで清潔に管理された空間の中で、感覚や行動を人工化しようとします。すると子どもの「心とからだ」は歪み、「命の価値」も分からなくなります。<続きます>

2025.08.30

コメント(0)

-

「真・善・美が大切にされない社会」(私たちはどこに向かっているのか)

現代人はあまり「真・善・美」というものを意識しません。考えようともしません。むしろ「偽」や「悪」や「醜」を遊び、楽しんでいます。少し前までは「写真や映像は真実を写すもの」と考えられてきました。でも今では写真も映像も自由自在に加工できてしまいます。記録も「紙の記録」は書き換えればすぐに分かる痕跡が残りますが、「デジタル記録」の場合は、書き換えられてもそれを検証するのは非常に困難です。細胞の中のDNAも「命の歴史」を記録するものとして受け継がれてきました。ですから、DNAを調べれば、個人の「命の歴史」を調べることも出来ます。でも、そのDNAも書き換えることが出来るようになりました。先祖に白人が一人も居なくても、自分の子に白人の遺伝子を組み込むことが出来るようになったのです。人間の社会から「命の真実を記録するもの」が消えかかっているのです。昔は「出来る子」と言われるような子は、「イジメを止める側」にいたのですが、今では「イジメ」を止めようとするといじめられてしまうそうです。「善」が共通の価値観として共有されなくなってしまったからなのでしょう。今では、いくら正しいことを言っても、勉強が出来ても、「みんなと一緒」「みんなと同じ」が出来ない子は、「イジメのターゲット」になってしまうのです。それはつまり、みんなが「万引きしようぜ」と言っているときに、「それはいけないことだからやめようよ」と言うような子がイジメのターゲットになってしまうということです。みんなが「正しい」と言っていることに異論を唱えると、その真偽を確認しようとすることなく「みんなと違うことを言っている」というだけで陰謀論者扱いされてしまいます。また、多くの人たちが、「美しい」よりも「かわいい」を求めるようになりました。そして、その「かわいい」を決めているのはメディアが作り出した流行です。ですから、一昔前だったら気持ち悪く感じたようなものでも、SNSやテレビなどでそれが肯定され、流行に乗ってしまえば「きもかわいい」などという不思議な言葉でもてはやされます。不気味な妖怪や鬼でも、その流れに乗ってしまえば「かわいい」と言われます。私には万博のマスコットキャラクターの「ミャクミャク」は「不気味な妖怪」にしか見えないのですが、テレビを見ていると、あれを「かわいい」と言っている人も多いみたいです。でも「美しい」と言っている人は見たことがありません。絵や音楽や芸術の世界で大切にされている「美」は、100年前のものでも、500年前のものでも、人々はそれを美しいと感じます。(もちろん好き嫌いや個人差はあります。)芸術の世界にも流行はありますが、流行に流されない普遍性も含まれているからです。だから「美の歴史」には連続性があるのです。そんな「美」に気付き、「美」を求め、「美」を創り出そうとする感性の源は人間の精神性です。道ばたの花、青い空や夕焼け、光の揺らめき、草や木々の姿に「美」を感じることが出来る人は、「高い精神性」を持っている人です。「美しいもの」対する感性が目覚め、「美しいもの」を求め始めるのは10才を過ぎた頃からです。ですから、まだその精神が育っていない幼い子どもたちは「美しいもの」よりも「可愛いもの」を求めます。でも、現代人は大人になっても「精神性」などというものには興味がないようです。「かわいい」は消費につながりますが、「美しい」は消費につながらないからなのでしょうか。また、「子どもたちの精神性」を育てようともしていません。学校の成績は気にしても「精神性の育ち」には無関心です。また育て方も分かりません。その結果、今では、大人になっても「美しいもの」対する感性が目覚めない人がいっぱいいます。私たちの社会はどこに向かっているのでしょうか?ちなみにその精神性は「言葉の育ち」と共に育ちます。日本人らしい精神や美意識は日本語を学ぶことで育ちます。でもいま、その「言葉の伝承」が困難な状態になってしまっているのです。<続きます>

2025.08.29

コメント(0)

-

「子どもを〝真・善・美〟の世界と出会わせてあげて下さい」

子育てや教育の話の中で「真・善・美」について語られることはあまりありませんよね。学校では「道徳」について教えていますが、「道徳」は「社会的ルール」の話であって、「真・善・美」とは関係がありません。本来、美術とか音楽などの「芸術」と呼ばれるようなものは、「心とからだで美を感じ、その不思議に驚き、その世界とつながりたい」と願うことから生まれたものなのだろうと思うのですが、学校で教えている美術や音楽などで大切にされているのは「美」ではなく知識やテクニックだけです。「歴史」を学ぶことで、子どもは「善」とか「悪」について学ぶことが出来ます。「善と悪は表裏一体である」ということや、「幸せな社会の作り方」を考えるヒントも「歴史」の中には詰まっています。ただし「国にとって都合が良い歴史」しか教えなければ、子どもは正しく善悪を判断することが出来なくなります。例えば、古来から「時の権力者にとって都合が悪い人たち」を「鬼」と呼び、「殺すこと」を「退治する」という言葉に言い換えることで、自分たちの殺戮行為を正当化させてきました。第二次世界大戦の時も、「鬼畜米英」という言葉を使って、「相手は人間じゃなくて鬼なんだ」と思い込ませ、殺すことに罪悪感を感じないように仕組みました。いわゆる印象操作と呼ばれるものです。ちゃんと歴史を学べば、そういう「カラクリ」も見えて来るのです。ちなみに、「外来種」とか「害獣」という言葉も、「鬼」という言葉と同じ働きをしています。ただし、歴史の授業でそういうことを学べるようにするためには、授業の中に対話や議論を取り入れる必要があります。権力者の視点だけで語られる歴史を、ただ先生が言うとおりに覚えても、善悪について学ぶことは出来ません。算数や理科(科学)を学ぶことで、子どもたちは「私たちの世界を支えている事実」や、「普遍的な真理」と出会うことが出来ます。子どもたちが学校で学んでいる算数や理科は世界共通です。人間世界だけではありません。宇宙人たちも、人類と同じ算数や科学を学んでいるのです。そんなものは算数と科学以外にはありません。ただ、子どもたちが算数や理科を学ぶことで、この世界の真理を知るためには、まず「算数や科学で教えていることが実際に自分たちが生きている世界」とつながっていることを、体験を通して子どもたちに納得させる必要があります。教科書だけ読んでも、教科書に書いてあることが事実なのか、真理なのか分かりませんからね。だから自然の中に出ていく必要があるのです。そして、「国語」の学びの中には「真・善・美」の全てが含まれています。子どもはお母さんから「言葉」を受け継ぎますが、「言葉」と同時に「真・善・美」に対する感性も受け継いでいるのです。皆さんはお子さんにどのような言葉を伝えていますか?

2025.08.28

コメント(0)

-

「達成感よりも充実感を満たしてあげて下さい」(デジタルでは満たされないのです)

夏休みももう終わりですが、皆さんは「充実した夏休み」を過ごすことが出来ましたか。お子さんといっぱい遊んで、生き生きとした心とからだを取り戻すことが出来ましたか。それともただ疲れただけですか。親は「思い出作り」と色々なところに連れて行き、色々なことを体験させようとします。外国に行く子も多いです。それは確かに「夏休みの楽しかった想い出」として残るでしょう。でも実は、「子どもの成長」という視点から見たら、そんな「特別なこと」は必要がないのです。また子どもたちも、そんな「特別なこと」を求めてはいません。「夏休みだから特別なことをしよう」などというのは大人の発想です。子どもたちが求めているのは「特別なところに連れて行ってもらうこと」でも「特別な体験をすること」でもないのです。それはそれで楽しいかも知れませんがそれは「子ども本人の望み」ではないということです。実際に、子育ての勉強会などでお母さんたちに「子どもの頃の想い出」を語ってもらうことがあるのですが、「特別なところに連れて行ってもらったこと」や「特別な体験させられたこと」を、「楽しかった想い出」として語る人はあまりいません。「あんなこともあった」「こんなこともあった」と、子どもの頃のことを生き生きと語ってくれる人もいますが、そのような人が語ってくれる内容のほとんどは、「田んぼを走り回って遊んだ」とか、「川で魚を捕まえて遊んだ」とか、「お花を摘んで遊んだ」とか、「家の近所を探検した」とか、「男の子と棒を振り回して遊んだ」とか、「近くの野原で自分たちで基地を作って遊んだ」とかいうような取るに足らない日常的な遊びばかりです。親は「子どものため」と色々と考えてプランを立てますが、子どもたちが望んでいるのは「特別なところに連れて行ってもらうこと」でも、「特別な体験をすること」でもないのです。だから、そういうものは記憶に残らないのです。子どもたちが望んでいるのは「自分の感覚で感じ、自分の頭で考え、自分の意思で自由に行動し、色々な体験を仲間と共有すること」なんです。子どもたちが求めているのは「自由な時間と、自由な空間と、感情と体験と遊びを共有する仲間」なんです。だから、それらに満たされた時間は充実した時間として記憶に残っていくのです。そして昔の子どもたちは、夏休みをそのような活動で満たしていました。夏休みが楽しかったのは「自由」を謳歌できたからです。私が子どもの頃(昭和30年代)はまだ日本中が貧しかったので、夏休みだからといって「特別なこと」はして貰えませんでした。今では外国に行く子は珍しくありませんが、当時は外国に連れて行って貰える子なんて少なかったです。ディズニーランドもまだ出来ていませんでした。だからといって、家の中で遊べるようなゲーム機やスマホもまだ発明されていませんでした。オモチャも簡単なオモチャしかありませんでした。じゃあ夏休みがつまんなかったのか、毎日退屈していたのかというとそんなことはありません。たっぷりの時間と、たっぷりの自由と、いっぱいの自然があって、一緒に遊ぶ仲間もいたからです。ですから、特別な所に行かなくても、特別な体験をしなくても、毎日が充実していたのです。でも、最近の子どもたちを見ていると、「満たされている」と感じるような子が少ないのです。色々な習い事をやって、色々なところに連れて行って貰い、ゲームでいっぱい遊び、色々なオモチャなどを買って貰っているのに満たされているようには見えないのです。実際、話を聞いていると、不満や文句が多いです。嬉しかったこと、楽しかったことを話していると「自慢かよ」とチャチャを入れる子もいます。「ポランの広場」という親子遊び教室の2,3才頃の子では「満たされている」感じの子も多いのですが、年齢が上がるに従ってイライラして、満たされず、不安で、人目を気にしているように見える子どもが増えて来るのです。小学校の高学年くらいになると文句や愚痴ばかり言っている子も多くなります。成長と共に自由が奪われて行くからなのでしょうか。菊池日出夫という絵本作家が、そんな昔の子どもたちの遊びの様子を絵に描いています。(残念なことに今みんな絶版のようです)

2025.08.27

コメント(0)

-

「子どもの基礎を育てるということは〝この世界は美しくて楽しくて面白い〟という感覚と感情を育てること」

赤ちゃんは、大人が教えなくても歩くようになります。話すようにもなります。それは、赤ちゃんには「お母さんや大好きな人と話したい」、「大好きな人と同じように歩きたい」という欲求があるからです。オオカミに育てられた子どもは四つ足で歩いていたそうですから、「人間だから立って歩くようになる」というわけではないのです。自分にとって大切な人が立って歩いているのを見て、「自分も同じように立って歩きたい」という欲求が目覚めるから立って歩き始めるのです。また、大好きな人たちに話しかけられるから、自分もまた「大好きな人に話しかけたい」という欲求が目覚めるのです。だから、お母さんが日本語で話しかけていたら、子どもも日本語を話すようになるのです。英語で話しかけていれば英語を話すようになるのです。それはつまり、お母さんが話しかけないと、「子どもは言葉を話すようにはならない」ということでもあります。子どもの中に「言葉を話す必要性」が発生しないからです。テレビなどをいっぱい見せていても、テレビは話しかけてくれません。だから「言葉を話す必要性」は生まれません。赤ちゃんにとって、テレビから流れてくる言葉はただの「音」であって「言葉」ではないのです。でも、その単なる「音」でもいつも聞いていると覚えます。そして、「音」を発っするようになります。それは、テレビから流れてくる音楽をすぐに覚えて自分でも歌うようになるのと同じです。でもそれは、子どもにとっては「言葉」ではなく「音」に過ぎません。でも大人は、その「音」を「言葉」として受け取ってしまい、「すごーい、もうそんな言葉を覚えたんだ」などと驚きます。幼い子どもはよく「うんこ」などと叫びます。また、ゲームなどをやっている子は、簡単に「しね」という言葉も使います。子ども自身にとってそれは「音」であって、「言葉」ではないのですが、大人はそれを言葉として聞いて右往左往します。最近の子どもたちはそのような「空っぽの言葉」ばかりいっぱい知っています。そして、そのような「空っぽの言葉」しか知らない子は、「言いたいこと」は一方的に言うのですが、相手に伝わるように話すことは出来ません。また、「言いたいこと」は言えても「伝えたいこと」は言うことが出来ません。「中身とつながった言葉」を知らないからです。また、相手の言葉に耳を傾けることも出来ません。そういう必要性がない状態で育ったからです。最初に書いたように、幼い子どもはお母さんやみんなが歩いているのを見て自分も歩きたいと思います。そして歩こうとします。でも、最初はうまく歩けません。まっすぐにも歩けないし、まっすぐに歩こうともしません。興味に従ってあっちに行ったり、こっちに行ったりしてしまいます。それで、危険や面倒くささを感じたお母さんは子どもをベビーカーの中に閉じ込めます。また、近くの所に行く時も、歩くのではなく自転車などを使ってしまいます。歩きたい盛りの子どもは、最初は嫌がるでしょうが次第にその状態に慣れてしまいます。すると、歩くことに楽しさを感じなくなります。そうなると、「自分で歩いてもいいよ」と言っても、自分の足で歩かなくなります。ハサミなども、みんなが使っているのを見て自分も使いたくなった時が「学び時」なんです。その時が楽しい時でもあります。でもそれを、「危ない」「まだ早い」と言って取り上げていて、子どもが大きくなってから「ハサミを使ってもいいよ」と言っても、ハサミを使おうとはしないでしょう。「ハサミを使う楽しさを知る時期」にハサミと出会えなかったからです。その学びが必要な時は、上手に出来なくても、簡単に出来なくても、ケガをしても、その行為をしていること自体が楽しいのです。だから転んでも転んでも、痛い思いをしても、「できなーい」と泣き叫んでも、懲りもせずにまた取り組もうとするのです。毎回会えばケンカするのに、またその子と遊ぼうとするのです。でも、その「学びたい時期」に、大人の価値観や都合で子どもをその行為から遠ざけてしまうと、子どもは「楽しさ」を知ることなく成長することになります。勉強も同じです。子どもが「なんで?」「どうして?」と色々と聞き始めた頃に、ちゃんとその疑問と向き合って、一緒に考えてあげていれば、子どもは「考えるって楽しい」ということを学ぶことが出来るのです。そして、「考えるって楽しい」ということが分かった子は、大人が「勉強しろ」などと言わなくても自分の意思で勉強し始めるのです。義務で勉強するのではなく楽しいから勉強するようになるのです。このときに必要なのは一緒に考えることであって「答え」を教えてあげることではありません。「答え」を教えてもらった子は、知識は増えますが、自分の頭で考えなくなります。でも、多くのお母さん達が、子どもの「なんで?」「どうして?」に対して、子どもの視点に立って一緒に考えようとすることなく「答え」を教えようとしてしまいます。昨日書いた「基礎を育てる」ということは、「感じるって楽しい」「考えるって楽しい」「他の人と一緒に活動するのって楽しい」「自分を表現するのって楽しい」「学ぶって楽しい」「生きるって楽しい」「遊ぶって楽しい」ということを心とからだの中に染みこませることなんです。そのようにして9才頃までの間に感覚と感情を育てるのです。ではなぜ、「9才頃までに」と期間が限定されているのかというと、その頃までに「子どもが自分の人生を自分らしく生きるために必要な能力」の大部分が目覚め始めるからです。だから9才頃までが「人生の基礎作り」の時期なんです。

2025.08.26

コメント(0)

-

「9才までに感覚と、心と、からだの基礎を育ててあげて下さい」(人生の基礎を育てる)

家を作るには順序があります。どんな家を作るときでも、最初にやるのは基礎作りです。でも、家が建ってしまったら「基礎」は見えなくなります。そのため、「家の作り方」を知らない人は、他の家の「目に見える部分」ばかりを見て、自分もそれと同じような「素敵な家」を建てたいと思い「基礎作り」を無視していきなり「素敵な家」を建てようとし始めます。でも、最終的な目標はその基礎の上の「素敵な家」かも知れませんが、目に見えない部分の基礎をしっかりと作ることなく、最初から目に見える部分の「素敵な家」を作り出したら、最初は「素敵な家」でも、工程が進むにつれて傾いてしまうかも知れません。また、地震や大雨で傾いてしまうか可能性も高いです。シロアリに食われてしまうかも知れません。でも、「基礎作り」というものに関心がないような人にはその原因が分かりません。後から分かってもやり直しが出来ません。ここまでは「家の建て方」の話ですが、「まず最初に基礎作りから始めなければならない」というのは、他の様々な分野でも同じです。どんな分野でも、「基礎作り」をちゃんとしていなかったり、間違っていたりしたら、最初は調子が良くても後から色々なトラブルが起きてしまうのです。そして「子育て」でも同じです。「人生の基礎」作りをすっ飛ばして、幼いうちから子どものを家の中に閉じ込め、お勉強を学ばせたり様々な習い事をさせてしまうと、最初は他の子よりも早く進むことが出来るので「自分は正しかった」と思い込んでしまうのでしょうが、次第にその勢いは失速して行きます。そして、遅れてやって来た「基礎がしっかりと出来ている子」に追い抜かれてしまうのです。そうなってしまってから、お母さんやお父さんがいくら頑張ってお勉強させようとしても子どもはどんどんやる気を失っていきます。基礎が出来ていないのでそれから上を積み上げることが出来なくなってしまっているからです。それでも親が強制すると、「親が向かわせたい方向」とは別の方向に向かって勝手に進んで行ったりもします。そして、ここが大切なところなんですが、「建築」と「子育て」には似ている部分もありますが、当然、大きく違う部分もあるのです。「建築」では最後の最後まで大工さんによって仕上げてもらいますが、子育ての場合は、大人が大きな影響を与えることが出来るのは基礎を作っている間だけだということです。基礎の部分を育てている時には「大人の手助け」が必要なんですが、基礎作りが終わる頃になると、子どもは、それまでに出来ている基礎の状態に合わせて勝手にその上に自分の家を積み上げ始めてしまうのです。まただから「特殊な目的に合わせた特殊化された基礎」ではなく、「自由に応用できるような汎用的な基礎」を育ててあげると、子どもは自分の人生の可能性を大きく広げることが出来るのです。そして、基礎がちゃんと出来ている子の場合は、この頃から子育てがどんどん楽になっていきます。ただ見守って、励ましているだけで、子どもは自分の力で勝手に成長して行き始めるからです。でも、その時期までに基礎が育っていない子の場合は、上物を建て始める頃から子育てがますます困難になっていきます。倒れそうになったり、ぐらぐらする家を親が支えたりする必要が出て来るからです。中に入って修理できればいいのですが、親が家の中に入ることが出来るのは「基礎を作っている間」だけです。基礎作りの段階が終わってしまうと、子どもは親を家の中から閉め出してしまうのです。だから「中に居る人」との「対話」が必要になるのですが、その「対話をする能力」も基礎作りの時代に育つので、基礎が育っていない子は対話も出来ません。そのため孤独と不安の中で、周囲とぶつかりながら一人で頑張ることになります。「親ガチャ」を呪うかも知れません。

2025.08.25

コメント(0)

-

「子どもの育ちに必要なのは、体操やスポーツではなく遊びです」(自分が自分の主人公になる活動)

最近では、「体操教室」や「スポーツ教室」に通っている子どもは珍しくありません。からだを使って遊ぶことをしなくなった子どもたちの筋力や、体力などを育てようとしているのでしょうか。また、そのような教室は、群れて遊ぶことをしなくなった子どもたちの「仲間作りの場」としても機能しているのでしょう。それはそれで、現代の子どもたちを取り巻く様々な状況を考えれば必要なことなのかも知れませんが、本来は、9才頃までの子どもたちの育ちにとって必要なのは「体操」や「スポーツ」などではなく「遊び」なんです。その理由はいくつかありますが、まず、「遊び」の主人公は「子ども」なのに対して、「体操教室」や「スポーツ教室」の主人公は「大人」だということです。遊びの場では「何をするか」「どうするか」を決めているのは「子ども」です。でも、「体操教室」や「スポーツ教室」でそれらを決めているのは「大人」です。そのような場で子どもに求められているのは、「大人の指示や要求にどれだけ応えることができるのか」「大人が決めたルールをちゃんと守れるか」ということだけです。でもこれは、9才までの子どもたちの成長に必要な能力ではないのです。また、大人の指示や要求に応えることが出来れば褒められます。褒められれば嬉しいので頑張ります。「自分のために」ではなく「先生や親のために」です。でもその繰り返しで、子どもは「自分が本当にやりたいこと」や「自分の可能性」が分からなくなってしまう恐れもあるのです。よくスポーツなどの試合で「監督のために頑張ります」と言う選手がいますが、私はあの言葉に違和感を感じます。「人のために頑張る」というのは、一見「素敵なこと」のように思えますが、でもそれは「自分」というものがしっかりと出来てから言うから意味があるのです。「監督のために」という目的(口実)がないと頑張れないようでは、「自分の人生」を「自分のもの」として生きていくことが困難になってしまうのです。その結果、「会社のため」、「お国のため」、「家族のため」、「子どものため」という生き方しか出来なくなってしまう可能性もあります。実際、「子どものため」と頑張っているお母さんはいっぱいいます。そしてそれは「すばらしいこと」のように語られています。でも子どもは時期が来たら自立して勝手に出て行ってしまいます。そしてお母さんの心の中にぽっかりと大きな穴が空いてしまいます。本当は、そこからお母さんの「自分のための人生」が始まるはずなんですが、「子どものため」だけに頑張ってきたお母さんは、子どもが出て行った後、「自分が何をしたらいいのか」が分からなくなってしまうのです。また、そのように育てられてきた子どもの方も、親から離れても、精神的に自立することが出来ずに新しい依存先を探そうとします。子どもの成長に必要なのはお母さんが「子どものために」と頑張ることではないのです。そうではなく、「子どもと共に生活し、子どもと共に感じ、考え、生きること」なんです。そしてそれが出来るためには、お母さん自身が精神的に自立している必要があるのです。そして、そのために必要なのが「遊び」なんです。「遊び」は「自分のためのもの」です。他の誰のためのものでもありません。ですから、遊びの場では子どもたち一人一人が主人公です。だからケンカも起きます。でもそれと同時に、「自分がやりたいこと」を実現するために仲間と仲良くしたり、助け合うことも学びます。そうしないと「自分がやりたいこと」を実現できないからです。また「自分のためのもの」ですから、自分の感覚で感じ、自分の頭で考え、自分の意思で行動しようとします。そして9才頃までの子どもの育ちで必要なのはそのような「自分の感覚で感じ、自分の頭で考え、自分の意思で行動する活動」なんです。それが「遊び」というものが子どもの成長に必要な理由でもあるのです。

2025.08.24

コメント(0)

-

「子どもたちをオリジナル(本物)と出会わせてあげて下さい」

テレビや、ネットの中に「オリジナル(本物)」は存在していません。存在しているのは知識や情報として抽出された「加工品」や、オリジナルとは何の関係もない「偽物」ばかりです。学校で使っている教科書でも同じです。学校で教えているのは、「オリジナル」から知識や情報として抽出された「加工品」ばかりです。オリジナルとは何の関係もない「偽物」もいっぱいあります。「オリジナル」は時代や文化を越えて普遍です。でも、「加工品」は時代や文化に合わせて恣意的に変形されています。戦争など起きて、国が情報統制を始めると、「本物」を騙る「偽物」ばかりが流されるようになります。ですから「本物」と「加工品」や「偽物」を判別する能力が育っていないとすぐに騙されてしまいます。でも、「本物と加工品や偽物を判別する能力」は、「本物」と出会い「本物」と関わる体験を通してしか育ちようがありません。これは骨董品などを鑑定する人も同じです。「本物」と出会って「本物」のことをよく知っているから「偽物」を見抜くことが出来るようになるのです。「偽物」しか見たことがない人は「本物」と「偽物」の」区別が付かないのです。「そっくりさん」としか出会ったことがない人は、「本人」と出会っても、その人が「本人」だとは気付かないのです。でも、人間が人工的に作り出した社会の中には、「加工品」や「偽物」ばかりがあふれています。そして、産まれたときから「人工的に作り出された偽物」ばかりに囲まれて生活している子どもたちは、「本物」というものが存在していることすら知りません。「本物」を知らない子は、「本物」と出会っても「偽物」と同じ扱いをします。以前、「本物の子猫」を「ぬいぐるみ」のように投げて遊ぼうとした子がいたので、思わず「何やってんだ!」と怒鳴ってしまいました。人工物の中には「命」というものは存在していません。ですから、人工物でばかり遊んでいる子は「命」というもののことを知りません。家内の友人がデパートのオモチャ売り場で働いていたとき、そのオモチャ売り場で買った「本物のカブトムシ」の死骸を持ってきて「壊れちゃったから直して」と言ってきた子がいたそうです。カブトムシで遊んで、手や足をもいでしまったそうなんです。で、当然死んでしまいます。そのことをお母さんに言ったらしいのですが、お母さんは「死んじゃった」ということを自分で説明することが出来ずに、お店の人に説明して貰おうとして連れてきたらしいのです。お母さん自身が「命とは何か」ということを深く考えたことがなかったのでしょう。魔法使いサリーの「魔法の箒」を買っていった子が、しばらくして「この箒、空が飛べない」と文句を言って来たこともあったそうです。そんなことお母さんが説明すればいいのですが、このお母さんも子どもに説明することから逃げていたそうです。「子どもの夢を壊したくない」と考えたのでしょうか。そんな状態ですから、「人は死んでも生まれ変わる」と信じている子もいっぱいいます。確かに、そういう思想は昔からありましたが、でも最近の子どもたちが考えているのは「輪廻」というような深い考えではなく、ゲームのような単なる「命のリセット」です。だから「この人生失敗した、やり直したい」と感じたら、簡単に「命のリセット」を選んでしまう子もいるような気がします。「死にたい」わけではなく「やり直したくて」死んでしまうのです。輪廻という現象が実際にあるのかどうかは不明ですが、「輪廻」という思想では「魂の連続性」はありますが「自分という意識の連続性」はありません。生まれ変わったら「違う自分」になってしまうのです。産まれるときに、過去の記憶が一切消されてしまうからです。ただし、「頭の記憶」は消えても「魂の記憶」は残ります。でも、最近の子どもたちが考えている「生まれ変わり」では、「命」だけがリセットされて「自分」は継続しているのです。アニメやゲームの中ではそうやって生まれ変わっています。前世の記憶を持ったまま異世界に転生したり、スライムになったりしています。でもそれはアニメやゲームといった人間が作った世界の中だけにしか存在していない現象です。では、子どもたちはどこで「オリジナル(本物)」と出会えるのかということです。それが「自然」であり、「自分自身のからだ」なんです。だから子どもたちには「自然と出会う体験」や「自分のからだと出会う体験」が必要なんです。「自然と出会う体験」や「自分のからだと出会う体験」を充分に体験して育った子は「本物」と「偽物」の区別がつくようになるのです。それに対して、「頭の中」や「町の中」や「テレビやスマホやゲーム機の中」にあるのは、加工品や偽物ばかりです。そしてそんな加工品や偽物としか出会うことが出来ないまま育った人は、最初は「我が子も人工物のように思い通りに加工できる」と思い込んでしまいます。でも、しばらくするとそれは不可能だと言うことに気付き、絶望します。ちなみに幼い子どもたちは100%オリジナルで本物です。だから偽物しか知らない大人には対応することが出来ないのです。

2025.08.23

コメント(0)

-

「子どもたちを、大人が作り出した狭い世界の中に閉じ込めないで下さい」

最近の子どもたちは外で遊ばなくなりました。夏休みなのに外で遊んでいる子どもたちを見かけません。昨今の暑さも影響しているとは思いますが、外で遊ぶのが気持ちがいい春や秋にも外で遊んでいる子をあまり見かけません。それは「一緒に遊ぶ仲間」もいないし、「子どもたちが子どもらしく思いっきり遊ぶことが出来る場所」がないからでもあるのでしょう。公園なのに大きな声を出して遊んでいると文句を言われます。ボール遊びをしていても文句を言われます。「危険だから」という理由で、大きな子が楽しく遊べるような遊具はどんどん撤去され、安全に遊べる砂場のようなものも衛生上の理由から消えてしまいました。子どもではなく、老人たちの遊び場になっている公園も見かけます。その一方で、ゲームやオモチャなど「家の中で遊ぶ遊び」は充実してきました。でも、ゲームやオモチャで楽しく遊ぶためにはお金がかかります。というか、お金を消費させるために、子どもたちを「お金がかからない遊び」から遠ざけているのでしょうか。また、外で遊ばなくなった子どもたちは「外での遊び方」「自然の中での遊び方」「遊具がない場所での遊び方」を学ぶことが出来なくなりました。また、「遊び方」を知っていても、一緒に遊ぶ仲間がいなければ楽しくありません。その結果、「外で遊んでおいで」と外に出されても、結局家に戻ってきてゲームやオモチャで遊ぶことになります。そのようにして、閉ざされた世界の中だけで遊ぶことに慣れてしまった子どもたちは「外の世界」「知らない世界」「様々な生き物が生きている自然」などに対して興味を感じなくなりました。虫などを怖がる子、自然を不潔と感じる子も増えてきました。「人間(知らない人)を怖がる子」まで増えてきました。また、最近の子どもたちは様々な情報に簡単に接することが出来るので、「この世界には自分がまだ知らない世界がいっぱいある」ということを知りません。確かに、最近の子どもたちはいっぱい色々なことを知っています。でもそれらのほとんどが、「知識として知っている」だけで、自分自身の体験を通して学んだことではありません。ですから、いっぱい色々なことを知っているのに何も出来ないし、やろうともしません。意識の世界が閉ざされてしまっているのです。安全、安心、簡単、便利という世界に子どもを閉じ込めてしまうと、子どもの意識世界も閉ざされてしまうのです。そして、意識世界が閉ざされてしまうと、「目の前のこと」にしか興味を感じなくなります。その結果、「人生の目標」を持つことが出来なくなり、「その場しのぎの生き方」しか出来なくなります。そして今、そういう若者が増えてきています。そのような若者は簡単にお金を稼ぐことができる仕事ばかりを探しています。そして、そのようなニーズに合わせて「楽に、簡単にお金を稼ぐことができるアルバイト」を紹介する情報は充実しています。テレビでもいっぱいCMが流れています。その中には、「闇バイト」も紛れ込んでいます。お母さんたちも同じ状態です。多くのお母さんが、目の前の家事や子育てのことだけで頭がいっぱいで、自分の人生のことなど考えていません。子どもが自立して家を出て行ってから「空っぽの自分」に気づく人もいます。子どもたちを、「大人が作り出した狭い世界」の中に閉じ込めないで下さい。子どもたちを「大人の束縛」から解放してあげて下さい。でもそのためには、まず大人が「自分の周囲に広がっている広い世界」、「自分が知らない世界」に気づき、興味を持って動き出す必要があるのです。それがまた「自分の可能性」や「本当の自分」に気づくきっかけになるのです。「ほんとうの自分」は「自分の足跡」のようなものなので、自分の足で歩かない人には見つけることが出来ないのです。

2025.08.22

コメント(0)

-

「善悪が分からない人たち」(心の問題と脳の問題)

世の中には「善悪が分からない人たち」が一定数います。そのような人たちは感覚も、考え方も、「善悪が分かる人たち」とは異なっています。その原因は「育ち」の場合もあれば、「生まれつき」の場合もあります。いつもお母さんにぶたれて育った子は、人をぶつことに罪悪感を感じなくなるでしょう。なにしろ「大好きなお母さん」がやっていることなんですから。他の子をぶってしまった子どもを教育するために、「ぶたれたらこんなに痛いんだよ」よ、我が子をぶつお母さんがいますが、それは人をぶつことを肯定しているだけです。子どもは「お母さんが言っていること」よりも「やっていること」を真似するように出来ているからです。ただ、「育ち」が原因の場合は、色々な学びや体験を通して、自分の考え方や行為の間違いに気づき、改めることも可能です。でも、生まれつきの場合は周囲の人がどんなに働きかけても自分の間違いに気づくことはありません。確かに「生まれつきの悪人」はいません。「生まれつきの悪人」はいないのですが、「生まれつき人の心を感じる能力が弱い人」はいます。因果関係で物事を見たり、感じたりする能力が低い人もいます。そのような人は「見て学ぶ能力」「聞いて学ぶ能力」「やって学ぶ能力」も低いです。そのような「生まれつき」の場合は、脳の個性であり、障害でもあります。先日ネットの記事を読んでいたら、「生まれつき、音楽を聴いても何も感じない人が居る」というようなことが書いてありました。色々と調べたら、「聴覚と喜びを感じる脳の部位とをつなぐ回路がない人がいることが分かった」というのです。そのため、耳は正常なんですが、聞こえた音や音楽が心に届かないのです。それと同じように「他の人の心が分からない人」もいます。そのような人は、「自分の心と相手の心をつなげて考える経路」が欠如しているのでしょう。そのような状態の原因が「育ち」の場合は「心の問題」なんですが、「生まれつき」の場合は「脳の問題」なんです。「脳の問題」の場合は、悩みも苦しみも悪意もないのに、他の人が困るようなことを平気でしてしまうのです。そして、周囲が怒っても、「なんでみんなが怒っているのか」を理解することが出来ません。そして「僕は何にも悪いことをしていないのに、みんなが僕をいじめる」と感じてしまいます。それが「心の問題」の場合も「脳の問題」の場合も、その歪みは様々な問題行動となって表れてきます。すると周囲の人は、普通の人の論理や価値観で叱ったり、教育したりして、その子の状態を治そうとします。でも、その論理や価値観は、「心や脳に問題を抱えている人」には歪んだ形で伝わります。「大きな声を出したらみんなが迷惑するからやめなさい」とか、「嘘をつくのは悪いことだよ」とか、「もっと他の人のことを考えなさい」とか、様々な道徳的な言葉を使ってその子の考え方や行動を改めさせようとしますが、「言葉や体験を理解する感覚や思考回路」自体が歪んでしまっているので、その意図が伝わらないのです。「二度と悲惨な戦争が起きて欲しくない」と戦争の悲惨さを訴える活動をしている人がいますが、悲惨な話を聞き、悲惨な映像を見て「戦争は嫌だ」と感じ、考えるようになる子どももいますが、「戦争って面白そう、楽しそう」などと、伝えたいこととは正反対のことを感じてしまう子どももいるのです。「人を殺すことは悪いことなんだ」と伝えることで「人を殺すこと」に興味を持ってしまう子もいます。「この部屋には絶対に入ってはいけないよ」とか「このボタンは絶対に押してはいけないよ」と伝えると、逆に入ってみたくなったり、押してみたくなったりする子もいるのです。実際、ご主人がそういう状態なので困っている人がいました。お店にある警報ブザーを「押したらどうなるんだろう」という好奇心で押してしまうというのです。そのたびごとに大騒ぎになるのですが、それもまた面白がってしまうのです。このような人に「みんなが迷惑をするからやめなさい」と言っても無意味です。人が目の前で苦しんでいたり、困ったりしていても、何にも感じないし、何にもしようとしない人もいます。トラブルに巻き込まれるのを恐れて関わろうとしないのではなく、それ以前の問題として見えてはいても何にも感じないのです。自閉症傾向の子は視覚に惑わされることが少ないという話を聞いたことがあります。そのため、だまし絵にだまされにくいのです。怖い絵を見ても怖がりません。町中に時々「みんなが迷惑するから暴走行為はやめなさい」という看板が貼ってあることがありますが、「みんなが迷惑するから暴走行為がやりたい子」にはその言葉は無意味です。そして暴走行為を繰り返す子の多くは、そのような感性を持っているのではないかと思います。ゲーム感覚で万引きをする子も多いです。数人のお母さんから相談を受けたこともあります。相談を受けた子どもたちは仲間に誘われて万引きをしていただけで主犯ではなかったですが、主犯の子どもの子どもに道徳を説いても無意味でしょうね。あと、親から放置されて育っている子も、常識が通用しない考え方をしたり、理解不能な行動をしたりします。独りぼっちで「かわいそう」と感じたお母さんが「うちに遊びに来ない」と、一度、家に上げたら、毎日来るようになって、冷蔵庫を勝手に開け、テレビを勝手につけて、まるで自分の家のように振る舞うようになってしまって困ってしまったお母さんから相談を受けたこともあります。子どものオモチャも勝手に持って帰ってしまうので、それをとがめても「僕じゃないよ」と言い張るのです。で、その子の家は近所だったのでお母さんと話をしようとしても、居留守を使われて会ってくれないというのです。また、「よく言っておきます」と言っても、その場しのぎの言葉だけで何にもしようとはしてくれません。その子は、近所の他の家でも迷惑行為を繰り返していたのでしょうね。結局引っ越して行ったそうです。困った行為を繰り返す子どもに、「言葉で言っても分からないのなら」と体罰を与えたりする場合もありますが、「体罰」という方法では状態を悪化させるだけです。「じゃあどうしたらいいのか」ということですが、簡単な解決策があるわけではありません。でも、その人が善人であるとか悪人であるとか、そういう事とは無関係に、「道徳的な説得や、体罰や、社会的懲罰が何の意味も持たない子や大人が存在する」ということは知っておいた方がいいと思います。そのような子や大人には、その人の症状に合わせた対応が必要になると思います。

2025.08.21

コメント(0)

-

「自由で平等で平和な社会を作りたいのなら、子どもたちの〝話し合う能力〟を育てて下さい」

日本人は自分たちで話し合って物事を決めるのが苦手です。そのため誰かに決めてもらおうとします。そのくせ、その「決まったこと」には平気で文句を言います。「だったら話し合って決めろよ」と思うのですが、でもそれはしません。「しない」というよりも「出来ない」のでしょう。なぜなら「自分の頭で考え、自分の心と感覚で感じ、自分の考えを相手にも分かるようにまとめ、表現する能力」と「相手の言葉に耳を傾ける能力」が育っていないからです。そういう能力を育てるような教育を受けていないし、そういう能力が育つような「他の人とのつながり」もない状態で生活しているからです。皆さんのお子さんは、日常的にお母さんやお父さんや友達と話し合ったり、一緒に活動していたりしていますか。一人でゲームなどで遊んでいませんか。夫婦の間でも、文句を言いながらも話し合いを避けたりしていませんか。対話する能力が乏しい人は、「自分の考え」を相手に押しつけようとするばかりで、「相手の言葉」に耳を傾けようとはしません。そのため、何かを言うとすぐに「対話」ではなく「言い争い」になります。国会でも同じようなことを繰り返しています。「A」と「B」が相手の言葉に耳を傾けながら話し合えば、「A」でも「B」でもない「C」という状態が生まれます。そこが「平等」を実現するための「バランスポイント」です。でも、言い争いでは、どんなに言い争っても「A」か「B」という結果にしかなりません。「A」が失敗したら「B」になり、「B」が失敗したら「A」になる。その繰り返しです。そのため進化も成長もしません。そして、どっちが勝っても不平等が生まれます。また、政権が変わればスローガンは変わりますが、政治のやり方自体は何も変わりません。それは責任の所在が曖昧な上意下達的な政治です。その「上意下達的な政治」では、そして、異論を唱える人との対話は避けます。というか「責任の所在」が曖昧なので、責任を持って対話することができないのです。学校もまた同じような状態です。校長も先生も、自分の責任で授業をしているわけではありません。国に委託され、国が「これを教えなさい」と求めてくるものを子どもに教えているだけです。だから「教育について」子どもや父兄と対話することが出来ないのです。そんな「対話を大切にしない社会」、「対話を大切にしないシステム」では、上部が暴走しても誰も止められません。戦争もそのような「責任者」がいない状態でいつのまにか始まります。総理大臣ですら責任者ではありません。ドイツはヒットラーという個人に扇動されましたが、日本は「気分を煽る人たち」に踊らされる状態で戦争が始まったのです。そして今、同じように「気分を煽ろうとする人」たちが増えてきました。そのような人は自分の責任で自分の言葉を語りません。異論を言う人と対話をするのではなく、「非国民」とか「陰謀論者」というレッテルを貼り付けて排除しようとするばかりです。総理大臣が責任者なら、総理大臣が「戦争はしない」と言えば、戦争は起きないはずですが、実際には、戦争をしたい人たちは総理大臣をすげ替えることで目的を遂行しようとします。そんなやり方は民主主義ではないと思うのですが、政治の世界の内部では民主主義は通用しないみたいです。だから私は、本当に自由で、平等で、平和な社会、平和な世界を望むなら、単に戦争の悲惨さを伝えるだけでなく、「自分の頭で考え、自分の心と感覚で感じ、自分の考えを相手にも分かるようにまとめ、表現する能力」と「相手の言葉に耳を傾ける能力」を育てる必要があるのではないかと思っています。戦争の悲惨さを伝えるだけでは戦争は回避できないのです。それは歴史の事実です。戦争の悲惨さを知っていたら戦争をしないのなら、もうすでにこの世界から戦争は消えているはずです。人類の歴史は、そのまま戦争の歴史でもあるのですから。

2025.08.20

コメント(0)

-

「正義と平等に普遍性はありません」(自分たちで創り出すものです)

「正義」と「平等」は似ています。どちらもその言葉を使う人は、それを「絶対的に普遍なもの」として相手に押しつけますが、ほとんどの場合、その相手もまた自分なりの「正義」と「平等」を持っています。男性の考える正義や平等は、女性にとっては不正義や不平等かもしれません。その逆に、女性が考える平等は、男性にとっては不正義や不平等かも知れません。実際、韓国の人が考える正義や平等と、日本の人が考える正義と平等は異なっています。その結果、両者が納得するような答えを得ることが出来ずに、ずーっとトラブルの種になっています。大人が考える正義や平等と、子どもが考える正義や平等も異なります。それを「正解」という一つの言葉で言い表せば、「正解」は一人一人違うのです。キリスト教の正解と、仏教の正解は異なります。人間の正解と、自然界の正解も異なります。昭和の人が考える正解と、令和の人が考える正解も異なります。問題は、「絶対的正解」「普遍的正解」なんてどこにも存在していないのに、みんな自分が持っている正解を「絶対的な正解」だと思い込み、相手に押しつけようとしたり、相手に求めてしまうことです。そこで新しい不平等が生まれます。最近、相手の言葉に耳を傾けずに自分の理屈だけを言って「はい、論破」と話を打ち切ってしまう若者がいますが、それも同じです。そのような人は、「相手にも相手の正義があるんだ」ということを認めようとしないのです。平等も、自分が考えた平等を一方的に相手に押しつけて、相手に不平等を与えていることがあります。「俺は金を稼いでくるのに、お前は子どもと遊んでいるだけで金を稼いでこない。これは不平等だ!」と言う男性もいます。確かに「お金」だけを基準にして平等、不平等を論じるなら確かにその通りでしょう。でもその結果、ご主人と対等のお金を稼ぐためにお母さんが仕事に出てしまったら、残された子どもにとっては大変な不平等になります。奥さんの方が、「私は毎日家事と子どもの相手をして大変なのに、あなたは家では何もしない。これでは不平等だ!」と、ご主人にも自分と同じ役割を求めたら、仕事で疲れていたり、家事や子どもの相手が不得意な男性は強い不平等を感じるでしょう。最近、「○○ガチャ」なる言葉がはやっていますが、これは「運命の不平等」を嘆く言葉なんでしょう。「運命の平等」なんてどこにも存在していないのに、ただ待っているだけで自分から能動的に自分の運命を切り開こうとしない人は、「ガチャ」(運命の不平等)を理由に、最初から自分の人生を諦めてしまうのでしょう。「平等」は「固定されたもの」ではなく、常に動きながら「動的バランス」の上に成り立っているのです。相手に求めるだけでなく自分も動いてバランスを取らないことには、「お互いが納得する平等」にはたどり着かないのです。そのためには「思いやりや」「優しさ」といったものが必要になります。「思いやりや」「優しさ」を持って、お互いが満足できるようなバランス点を見つけるのです。平等はその結果生まれるのです。平等は与えて貰うものでも押しつけるものでもなく、自分達の力で創り出すものなんです。「家が貧乏だったから習い事も出来ず・・・」と「親ガチャ」を嘆く人もいますが、「家が貧乏だったから、一生懸命に勉強して・・・」と、ガチャと肯定的に向き合う人もいます。実際、貧しかったが故に努力して大成した人もいっぱいいます。女性に産まれたことを嘆く人もいれば、女性に産まれたことを喜ぶ人もいます。男性に産まれたことを嘆く人もいれば、男性に産まれたことを喜ぶ人もいます。「運命を選べない」という点ではみんな平等です。「誰も死を避けることが出来ない」という点でも平等です。それは「絶対的平等」です。「だからこそ、自分の人生は自分で切り拓いていくんだ」と考える人は「ガチャ」を呪わないでしょう。でも、「与えられるのを待っているだけの人」は「ガチャ」を呪うでしょう。「自分の人生は、自分の意識や、学びや努力の結果である」ということもまた、私たちに平等に与えられている仕組みです。

2025.08.19

コメント(0)

-

「自由に生きることが出来る子を育てるために必要なこと」(共に生きる能力を育てる)

(今日も短くさせていただきます)人間が自然に対して一方的に自由を求めれば、自然が苦しみます。親が子どもに対して一方的に自由を求めれば、子どもが苦しみます。子どもが親に対して一方的に自由を求めれば、親が苦しみます。相手に対して一方的に自由を求めることは、相手の自由を奪い、相手を束縛することにつながってしまうからです。その結果、苦しんだ相手のガマンが限界に達すると、一方的に自由を求めてくる相手の自由を束縛しようとしてきます。それは当然の反応です。そうして、自分ではどうにも出来ない不自由が生まれます。それは自分が相手に対してやった結果でもあります。ですから、「自分の自由」を行使したいのなら「自分の自由」と同じように、「相手の自由も尊重する」という束縛を引き受ける覚悟が必要になるのです。自由に生きたいのなら相手の自由も尊重する必要があるのです。またそうでないと、平等でもありません。つまり、自由や平等を求めるなら相手に対する思いやりも必要になるということです。実際、「自分の自由」ばかりを行使して、何でも思い通りになる環境の中で自由に育った子は、同じように「自分の自由」を行使しようとする子どもの集団の中では強い束縛を感じることになります。そして自由に生きることが困難になってしまいます。社会に出てからも同じことが起きます。お母さんが子どものいいなりになるような子育てをしていると、子どもは自由に生きることが困難になってしまい、苦しむことになってしまうのです。かといって、子どもを束縛するだけの子育てをしていても同じことが起きます。ですから、我が子を「自由に生きることが出来る人」に育てたいのなら、「自分の意思で自由に活動する体験」だけでなく、仲間や大人達と一緒に遊んだり、笑ったり、様々な体験を共有することで「相手に対する思いやりの心」も育ててあげる必要があるのです。「大好きな仲間」や「大好きな大人」がいっぱいいるような子は「自由に生きることが出来る子」でもあるのです。

2025.08.18

コメント(0)

-

「自由と平等と博愛(思いやり)」(平等だけを求める人たち)

今、旅先なので短くさせていただきます。私は「自由」と「平等」はセットにして考えるべきなのではないかと思っています。もう一つ言えば「友愛」つまり、「思いやり」です。これはフランス共和国の標語でもあります。この三つの言葉を掲げてフランス革命は起きたのです。でも、日本では「平等」の大切さばかりが叫ばれています。そして、「平等」を求める人はいっぱいいるのに、自由を求める人があまりいません。また、求めるばかりで、与えようとはしません。だから「平等」を与える側は、どうしても定食型になってしまうのです。「自由に選んでもいいよ」と言っても「面倒くさいから」とか「選び方が分からないから」と言う人には、何となく一般受けしそうなメニューだけ取りそろえて「定食」として提供するしかないのです。でも、受け身型の人は自分からは動くことしないのに「もっと肉が欲しかったな」「こんなに野菜はいらないな」「ジュースも欲しかったな」などと好き勝手なことを言います。そんな時、自分で自由に取りに行っている人のお皿に、お肉がいっぱい載っていると、「不平等だ」と言い立てます。そして「もっと平等に扱え」と要求します。でも、「平等」は本来「自由に自分たちで知恵を出し合い、話し合い、助け合い、自分たちで創り出すもの」であって「与えて貰うもの」ではないのです。つまり、「平等」を得るためには「つながり」が必要なんです。でも今、その「つながり」が消えてしまいました。そして「平等」は要求して与えて貰うものだと思い込むようになってしまいました。そして「カスハラ」のような行為を「当然」と考える人たちが増えてきました。

2025.08.17

コメント(0)

-

「同じものを与える平等と、自分の意思で自由に選ぶ平等」(定食型とバイキング型)

色々なところで、「個性を大切にしよう」とか「自分らしさを大切にしよう」という言葉をよく耳にします。でもその一方で「平等を大切にしよう」という言葉もよく聞きます。どうやら、現代社会では「平等」を大切にしながらも、「自分らしく」、「自分の個性を大切に」生きることを求められているようです。でも、頭の固い私にはこれらの考え方を一つに統一することが出来ないのです。相反する概念を、理想論に基づいて無理矢理一つの入れ物の中に押し込めているような気がするのです。それは、明るくて、元気で、思慮深くて、繊細で、勇気があって、大胆で、決断力があって、人付き合いも良くて、頭も良いといった「大人が考える全ての長所を詰め込んだ子」を求めているような感じです。でも多分、そんな子いないのです。「平等」を優先すれば必然的に「個性」や「自分らしさ」を自由に発揮できなくなります。それが今の日本の教育の実態です。実際、スローガンとしては「個性や自分らしさを大切にしよう」と言いながら、子どもたちみんなに同じ行動を求め、同じことを教え、同じ結果を求め、同じ基準で評価しています。でもそれが「平等」ということなのでしょうか。そもそも「平等とは何か」という議論も説明も聞いたことがありません。平等の基準はどこにあるのでしょうか。「みんな同じ」「みんな同じ」というのが「平等」ということなのでしょうか。私の理解では「平等」とは「社会的権利の平等」のことであって、「みんな同じにすること」ではなかったように思うのですが、どうも世の中的には「男女の差をなくすこと」が「男女平等」という言葉の意味のように語られているような気がするのです。私の感覚では、「差」(違い)を否定すること自体が差別に当たるような気がするのですが、それは私の思い違いでしょうか。女性であること、男性であることにプライドを持っている人がいます。肌の色が白いこと、黒いことにプライドを持っている人がいます。そういう人は差別意識が強い人なんでしょうか。確かに自分の価値観を相手に押しつければそれは差別になります。でも、「自分はこう思っている」というのはアイデンティティーの問題であって差別とは関係がないような気がするのです。私の印象では、明らかに存在している違いや差を無視して、みんなに同じことを教え、同じ結果を求め、同じ基準で評価し、同じように扱おうとすることで「平等」を確保しようとしているように見えるのですが、それが「平等」という事なんでしょうか?そんなことをしていたら「個性」や「自分らしさ」はつぶれてしまうのではないでしょうか?実際、「個性」や「自分らしさ」を思いっきり発揮させて育てようとすれば、そのような「平等」を維持するのは困難になります。個性を大切にする欧米などでは、子どもの能力に合わせて「飛び級」などという「みんな一緒、みんな同じという平等」を無視した制度があります。でも、「平等」を大切にする日本では「飛び級」は認められていません。フリースクールも、公教育以外の多様な教育も、公的な組織としては認められていません。でも、「飛び級」が出来るほど能力が高い子に、退屈な授業を受けさせ続けるのは人権の侵害にはならないのでしょうか?ちなみに「平等」には「与える側が考える平等」と「受け取る側が考える平等」の二種類があるのはご存じですか。色々な年齢、色々な体格、おなかの空き具合もバラバラな子ども達に、定食のように同じ量、同じ種類の食べ物を与えるのが「与える側が考える平等」です。それに対してバイキング方式のように、自分の意思と選択で、食べたいものを食べたいだけ取って食べるのが「受け取る側が考える平等」です。バイキングでは、みんな違うものを、違う量食べているのですが、自分の意思で選んでいるという点では対等です。そして私は小学校のうちはバイキング型の教育の方がいいような気がするのですがどうなんでしょうか。

2025.08.16

コメント(0)

-

「平等と対等」(大人は平等を求め、子どもは対等を求めます)

現代人は「平等」という考え方を大切にしようとしています。少なくとも公的には、「性別、肌の色、障害の有無に関係なく人間は皆平等だ」と考えようとしています。でも、この「平等」という考え方は、縦割りシステムの中でしか意味を持ちません。「国」というものがあるから「国民は皆平等だ」という考え方が成り立つのです。国が消えてしまったら「平等」を保証してくれる権威が消えてしまうからです。実際、国の考えが変わっただけで、「平等」や「人権」の中身は簡単に変わってしまいます。国が奴隷を公認すれば、奴隷を使っていても人権侵害にはならなくなるのです。キリスト教では「人は神の前では平等だ」と言いますが、このように「平等」が成り立つためには「平等を保障してくれる権威」が必要になるのです。そしてその権威は時代や文化によってもコロコロ変わっています。だから時代や文化によって「平等」とか「権利」とか「人権」というものに対する考え方も大きく変化しているのです。「平等」とか「権利」とか「人権」というものを「普遍の真理」のように言う人が居ますが、そのような考えには論理はあっても、根拠も実体もありません。「北斗の拳」という漫画があります。皆さんが知っている「アチャチャチャチャー、お前はもう死んでいる」というあれです。あの漫画では「世界的な核戦争によって文明と人々の秩序が失われ、争いが繰り返されるという最終戦争後の199X年(20世紀末)が舞台。」(ウィキペディアより)です。あの漫画で描かれているのは、「人権」や「平等」を保証してくれる政府が消えた理不尽な世界の中で必死になって生き延びようとしている人々と、そのような人たちを助けようとするケンシロウの活躍です。「人権」や「平等」という考え方は、国が崩壊したり、国家がそういうものを大切にしようとしなければ簡単に消えてしまうのなのです。「平等」とか「権利」とか「人権」というものは、「社会的な取り決め」であって、「客観的に存在しているもの」ではないからです。そこはちゃんと理解しておいた方がいいです。実際、自国が戦争を始めたら、国の都合に合わせて「人権」や「平等」は簡単に抑制、制限されてしまうのです。「高い税金を払っている人間」や「身分が高い人間」にだけ「人権」や「平等」が認められるようになる可能性すらあります。そうなってしまったら、それ以外の人が「人権や平等を認めろ」と訴えても、「お前にはそんなものない」と簡単に追い払われてしまうのです。北朝鮮の人が「人権や平等を認めろ」と言ったら銃殺されてしまうかも知れません。またそれ故に、国や政府といった抽象的な存在が理解できない状態の子ども達には、「平等」とか「権利」とか「人権」といった考え方は理解できないんです。どんなに丁寧に説明しても「国」とか「政府」というものの存在と役割が理解できない子ども達には、「平等」とか「権利」とか「人権」といった考え方は理解できないのです。ただ知識として暗記するだけです。そんな子ども達でも分かるのが「対等」という考え方です。「対等」という考え方は個々の関係性の中で決まるもので、それを決める第三者的な権威を必要としないからです。仲良く群れて遊んでいる子ども達は、「自分たちは対等だ」と考えています。「対等」だから仲良く群れて遊ぶことが出来るのです。群れ遊びの場に「平等」という考え方はありません。鬼ごっこしていても「鬼」と「逃げる子」は対等なんです。対等だということが理解できているから、タッチされたら役割を交代することが出来るのです。相撲にはスポーツのような体重制はありません。体の大きな子も小さな子も対等です。平等ではないですが対等ではあるのです。「鬼ごっこ」では足の速い子も遅い子も対等です。これを無理に「平等にするためにみんな同じ早さで走れ」と言ったら「鬼ごっこ」は楽しくなくなってしまいます。まただから、足の遅い子は自分の別の特性を生かして足の速い子と対等に戦おうとするのです。「対等」だからこそ、自分の能力や個性を発揮して、体格差を補おうとするのです。大きい子と小さい子がケンカをしている時、大人は体格的に平等ではないからケンカをやめさせようとします。でも、体は小さくても、力は弱くても「負けるもんか」と立ち向かっている子どもは、体が大きな子と対等なんです。だから大人が簡単に止めてはいけないのです。子どもが多いと、お母さんは「子ども達を平等に扱おう」と考えるでしょう。でも、そんなお母さんでも「自分と子どもは平等だ」とは考えないでしょう。「与えるもの」と「与えられるもの」は平等にはなれないからです。でも、「一生懸命に生きようとしている一人の人間としては、子どもも私も対等だ」とは考えることが出来ますよね。お母さんとお父さんは社会的には平等でも、家庭内では役割が違うので平等ではありません。「赤ちゃんを産む役割を交代してくれ」と旦那に要求しても無理です。そのような違いを肯定することなく、無理に役割を平等にしようとしたら家族が家族としてのまとまりを失ってしまいます。でも、お互いに相手を思いやることで「対等」にはなることが出来ます。「平等」を成立させるためには、「平等」を保証してくれる権力や権威と言ったものが必要になるのですが、「対等」を成り立たせるために必要になるのは「思いやり」なんです。問題は、「平等」とか「人権」といったものは知識の一種なので、授業などで言葉だけで教えることが出来ますが、「対等」というものは知識ではなく感覚なので、授業では教えることが出来ないということです。「対等」ということが理解できるようになるためには、「大切な仲間と群れて遊ぶ体験」が必要になるのです。ちなみに自然界では、ミミズも、ライオンも、象も、人間も対等です。だから循環が成り立っているのです。仏教にはこのような考え方がありますが、キリスト教にはこのような考え方はありません。だから平気で異文化を否定し、異民族を殺し、異文明を破壊してきたのでしょう。キリスト教やイスラム教のような一神教の世界では、同じ神様を信じているものだけが平等なんです。

2025.08.15

コメント(0)

-

「男性と女性がお互いの特性を生かして助け合う社会」(〝男女平等〟ではなく〝男女対等〟という考え方)

まず最初にお断りしておきますが、私の文章に出てくる「男性」とか「女性」という言葉は「肉体的な男性」「肉体的な女性」だけを指すものではありません。「父性的な感覚や感性が強く、父性的な考え方をする人も象徴的に「男性」と呼び、「母性的な感覚や感性が強く、母性的な考え方をする人も象徴的に「女性」と呼んでいます。ご了承下さい。現代社会では「平等」ということが大切にされています。でも私は、昔からこの「平等」という言葉に違和感を感じています。ちなみに「平等とは」とGoogleで検索するとAIは「平等」は、偏りや差別がなく、全てが等しい状態を指します。具体的には、人種、性別、社会的身分などに関わらず、誰もが同じように扱われるべきだという考え方です。<AI による概要>と説明してくれました。このような考え方の基、名簿の名前が男女混合になったりしていますが、でも、ある一定以上の年齢の男女が同室で着替えることにはみんな抵抗を感じます。それは人間として自然な反応ですが、でもそれは「誰もが同じように扱われるべきだ」という「平等」の考え方からみると間違った考え方になってしまいます。みんな、観念的には「平等が大事だ」ということは分かっているのですが、それは「頭の中」だけの話であって、からだの感覚的には「男性と女性は違う存在だ」と感じているからです。人は異性が近づくだけで心やからだの状態が変化するように出来ています。これは観念や理屈の問題ではなく「生理現象」なので、「男女平等」を訴えている人でも同じ反応が起きます。また、そうでなければ子孫が残せなくなってしまいます。「男女平等」というのは「社会的権利」としては成り立ちます。そして「社会的権利」としては大切にされるべきです。「社会的権利」は「頭が決めたもの」で「からだが決めたもの」ではないので「平等」が成り立つのです。でも、「からだの違い」から生まれる「男女の違い」は平等には出来ないのです。「女性は赤ちゃんを産むから男性も産みなさい」ということは出来ませんよね。それで私は、政治的社会的な権利としては「平等」は大切にされるべきだけれど、生活の場では「平等」ではなく「対等」という考え方の方が大切なような気がするのです。そして、夫婦は「平等」ではなく「対等」であるべきだと考えています。子育てにおいても「母親」と「父親」は平等ではなく対等であるべきだと考えています。この場合の「対等」とは「同じことをする」ということではありません。「子どもの成長を支えるという目的に対する価値」として対等だと言うことです。また、異なったことをやっていても、相手を「対等な存在」だと認めるからこそ、お互いを理解し合うために「対話」が必要になるのです。「平等」では「同じこと」を「同じように」していればいいだけなので対話は必要がありません。実際、子どもは「お母さん」と「お父さん」を「同じ存在」としては見ていません。お母さんが仕事に出て、お父さんが家事をやっていても、またそれらを交代でやっていても、子どもは「お母さん」と「お父さん」を平等な存在としては見ていません。そして、お父さんとお母さんには異なるものを求めようとします。子どもにとっては「お母さん」と「お父さん」は共に大切で、「大切」という点では対等ですが、でも、平等に関わろうとはしませんよね。「昨日はお父さんと遊んだから、平等を考えて今日はお母さんと遊ぶ」などという発想はしませんよね。私は生活の場では「男女平等」ではなく「男女対等」という考え方の方が合っているのではないかと考えています。そもそも、「平等」と「対等」では視点の位置が違うのです。「平等」は「管理する側からの目線」で、「対等」は「仲間としての目線」です。「平等」という考え方の中には「お互いに相手を尊重する」という考え方は含まれていませんが、「対等」という考え方の中には「相手を尊重する」という考え方が含まれています。「平等を大切にするんだったらお風呂は全部混浴でいいんじゃない」という考え方も成り立ちますが、でもそれは嫌ですよね。実際に「男性用のお風呂」もあり「女性用のお風呂」もありますよね。それは「平等」ではなく「対等」という状態です。最近テレビで「男女平等」の観点から、「トイレの入り口にある男性用と女性用を言葉ではなく図で分かりやすく示すピクトグラムに男女差があるのはおかしい」という議論があることを知りましたが、図を同じにするならトイレを男女兼用にするしかありませんよね。でもそれは嫌ですよね。障害を持っている人とそうでない人に、同じ環境を与えて「これが平等だ」と言うことは出来ますが、それは対等ではありませんよね。ちなみにGoogleさんに「対等と平等の違いは何ですか?」と聞いたら以下のように答えてくれました。「対等」と「平等」はどちらも「差がない」という意味合いを含みますが、焦点を当てるものが異なります。「平等」は、差別なく全てが同じである状態を指し、一方、「対等」は、相対する二者の間に優劣や上下関係がない状態を指します。<AI による概要>少なくとも生活の場では、私は「平等」を大切にする人間関係よりも「対等」を大切にする人間関係の方が好きです。皆さんはどう思われますか?

2025.08.14

コメント(0)

-

「縦割り思考、縦割り社会の弊害」(男性原理と女性原理)

日本の社会は縦割り構造になっています。学校の勉強も国語、理科、社会などと教科ごとに分かれ、縦割りになっています。医学も科学も縦割りになっています。そのため、人々の思考も「縦割り思考」になってしまっています。でも、困ったことに私たちが生きている現実の世界は「縦割り」には出来ていないのです。ですから縦割り思考、縦割り学習では「部分の理解」は出来ても「全体の理解」が出来ないのです。「部分と全体の関係」も分かりません。また、現実の世界は、常に全体がお互いに影響し合いながら動き、変化しています。目の動きが指の動きに影響していたり、アメリカの出来事が日本に影響していたり、靴の状態が頭の働きに影響していたり、太陽の出来事が地球に影響していたり、アマゾンの蝶の羽ばたきが世界の気候に影響していたりします。学校で学ぶ国語、歴史、理科、社会、算数もお互いに密接につながり合っています。「言葉の違い」は「感覚の違い」や「思考の違い」にも影響しているのです。だから縦割り思考、縦割り学習では「私たちが生きている現実の世界」の事が分からないのです。ではなぜ、学校では縦割りで教科を教え、会社や役所などの社会システムが「縦割り」になっているのかというと、それは多分、その方が教えやすいし、効率的だし、情報を伝達しやすいからなのでしょう。また、そのような社会的分野を主導しているのが「男性」だということも関係しているのかも知れません。「男性と女性の思考の違い」を比べてみると、女性よりも男性の方がより「縦割り思考」が強い傾向があるのです。それは言い換えると「頭が固い」ということでもあります。女性の方が男性よりも頭が柔らかいです。色々なことをつなげて考えようとします。だから男性には女性が言っていることが理解しにくく、女性には男性が言っていることが理解しにくいのです。でもだから女性の方が子育てには向いているのです。男性は社会的活動が向いています。女性は「目の前の現実」に対応する能力が高く、男性は現実には存在していない「観念的な世界」の中で考え行動する能力が高い傾向があると言うことです。また「一般的な傾向として」ということですが、男性の方が「大きなこと」を考えるのが得意です。宇宙とか、永遠とか、真理とか言うようなものです。女性の方が身近で自分に関係のある「小さな事」を大切にする傾向を感じます。「だから男性の方がすごいんだ」と考えるのは縦割り思考の罠にかかった人の考え方です。なぜなら、「大きなもの」を構成しているのは「小さなもの」だからです。「小さなもの」がいっぱい集まって「大きなもの」になっているのです。だから「小さなものの」の大切さが分からない人は「大きなもの」の意味が分からないのです。ただしこれは個人差もあるので、「一般的な傾向として」というだけの話です。「だから女性は子育てに専念しろ」という話ではありません。個別に見たら「縦割り志向」が強い女性もいれば、「縦割り思考」が苦手な男性もいます。私は「縦割り思考」が苦手です。私は政治家の半数は女性にすべきだと思っています。総理大臣などは女性の方がいいかも知れません。そうでないと、人間の社会が男性論理の空理空論に振り回されて、どんどん歪んでいってしまうような気がするからです。また、その方が世界が平和になるような気がします。でもそれが可能になるためには、国会や会社に保育所を併設することが義務化される必要がありますけどね。女性が男性化することで社会に出るのではなく、社会の方を女性的な視点で女性の感覚を大切にするように作り替える必要があるのです。それが出来ないと世の中は「暴力が支配する世界」になってしまうような気がします。これらは私の妄想ですが、1万年平和な時代が続いたと言われる縄文時代の社会は、女性の価値観、女性の考え方が大切にされた社会だったのではないかと思っています。

2025.08.13

コメント(0)

-

「メンツにこだわり反省をしない人たちとその社会」(自分と向き合うことを避ける人たち)

かなり昔に読んだ記事ですが、「日本と戦争」ということについて「日本人は勝つときには色々な勝ち方をするが、負けるときにはいつも同じ負け方をする」ということを書いていた人がいました。調子がいいときには色々な発想をするのですが、負けそうになってくると思考停止して、「自分がこれまでやってきたこと」を正当化し、「自分のメンツや利権を守ること」ばかり考えるようになってしまうのです。そして、負けが決まると「しょうがなかったんだ」と「言い訳け合戦」が始まり、みんなが「被害者」になるのです。扇動していた人までも「自分も被害者だ」と言い張るのです。多分それは、「みんな一緒」、「みんな同じ」を大切にして、「個と個による話し合い」をせず、「全体の気分」で行動する日本の社会では「責任の所在」が曖昧だからなのでしょう。もしかしたら、そのために「みんな一緒」、「みんな同じ」という価値観の基に行動する社会システムを作り出したのかも知れません。そんな時、その「全体の気分」を代弁してくれる人が出てくると、みんなその人に従ってしまいます。でもその人も「みんなの気分を代弁しているだけで自分には責任がない」と考えています。まただから、議論もしません。「自分の意見」ではないので「議論」が出来ないのです。コロナのことに関しても海外では色々な検証が始まっているようですが、そのようなニュースは日本のテレビでは取り上げません。そして相変わらず昔と同じことを言い続けています。恐怖や不安を煽ってきた政府や、スポンサーや、メディアが自分たちのメンツを守ろうとしているからなのでしょうか。そんな日本では、「多数派と異なる意見」は、何の議論も検証もせずに、最初から「間違っている」という烙印を押され、排除されてしまうのです。その時に使われるのが「非国民」とか、「アカ」とか、「陰謀論者」などというような扇動的な言葉です。「自分とは異なった意見」、「別の見方」という風に考えるのではなく、何の議論も検証もしないまま、多数意見とは異なるということだけで「間違った意見」として処理されてしまうのです。「人権」に関しても様々な意見があるはずだし、あっていいはずなのに、全体の流れと異なることを言うと、話し合いや議論をすることなく、一方的に「あの人には人権感覚がない」などと否定してしまうのです。本質を議論することなく、流行や気分で是非を判断するのです。そんな風に、相手を罵るときも「自分の顔」を見せません。「顔」を見せないまま「自分こそ正義だ」的に好き勝手なことを言うのです。ネットにはそういう無責任な意見があふれています。また、直接言う場合でも「自分の意見」として言うことはしません。「みんなそう思っているよ」「みんなそう言っているよ」などというような言い方をします。でも今、その「みんな一緒」「みんな同じ」というシステムが限界に来ているのです。教育現場でも、子育て現場でも、社会構造ででもです。そもそも、人と人のつながりが希薄になった現代社会では「みんな一緒」「みんな同じ」は意味がないのです。その状態から抜け出すためには「議論」と「対話」が必要になるのです。「勝ち負けを争う議論」ではなく「本当のことを明らかにするための議論」です。「相手のことや自分のことを知るための対話」です。でも、日本人は元々議論が苦手です。儒教の影響も大きいと思います。人と人のつながりが薄い環境で育っている現代人は対話も苦手です。教育現場で議論の授業をしても、先生が仕切ろうとしてしまうみたいです。以前読んだ記事では、子ども達が子どもらしいテーマで議論しているときには先生は黙って見ていたのに、その議論の矛先が、学校や、大人や、社会や、国に向き始めたら、先生が介入して議論を止めたそうです。日本には「議論してはいけないタブー」が暗黙の了解として存在するのです。私の所には滅多に否定的な意見は来ませんが、それでもたまには来ます。そんな時でも、相手は自分の素性を明かしません。そして、批判はしても自分の意見は言いません。相手を批判し、否定することに酔っているのでしょう。

2025.08.12

コメント(0)

-

「〝好き〟と〝こだわり〟を大切にしてあげて下さい」(好きなことだから考えるのです)

お母さん達からの相談で多いのが「子どもが○○にしか興味がない」とか、「○○ばかりやっている」とか、「こだわりが強くて困る」というものです。その対句として出てくるのが、「だから言うことを聞かない」「だから勉強しない」「だから困っている」「だから他のことをしようとしない」などというような言葉です。多くのお母さん達が、我が子に「偏り」がなく、まんべんなく「平均的」に、「みんなと同じように」育って欲しいようです。では、何で子どもの「趣味」や、「興味の偏り」や、「こだわり」を欠点として考えてしまうのでしょうか。「みんなと一緒」「みんなと同じ」でないと不安を感じるからなのでしょうか。その背景には「みんなと一緒」「みんなと同じ」を大切にする日本の学校教育があるのかも知れません。子どもが「自分の好きなこと」にしか興味を持たず、「好きなこと」しかやろうとしなければ、間違いなく、「みんなと一緒」「みんなと同じ」を求めてくる学校には適応できませんからね。でも、欧米のように「個の才能」を大切にする社会では、必ずしも「みんなと違う=欠点、問題児」とは考えないようです。(〝そう考える人が日本よりは多い〟ということです)人は生まれたときから、一人一人異なった感覚や感性やからだの特性を持っています。音に対する感性、色に対する感性、光に対する感性、人間関係に関する感性、動きに対する感性、匂いに対する感性、触覚に対する感性、味に対する感性などの基礎的な部分は、生まれたときから、一人一人異なっているのです。規格品やロボットのような「みんな同じ」という人間は「頭の中」には存在していても、現実世界には存在していないのです。みんな何かしらの「偏り」を持っているのです。でも、教育の場ではその「偏り」を無視して、みんなに「みんなと同じこと」を教え、「みんな一緒に行動すること」を求め、「みんな同じ結果」にたどり着かせようとしています。学校の先生は、「一人一人の個性につながった才能」を伸ばすよりも、「全体の平均点」を伸ばすことの方に熱心です。「教育の結果」を「教育を受けている子ども」ではなく「教育を与えている大人」が一方的に決めてしまっているのです。それは「医者の善し悪し」を患者ではなく医者の方が決めてしまっているようなものです。なぜなら、明治になってからの日本の教育は「子どものためのもの」ではなく「国のためのもの」として始まったからです。「富国強兵」を掲げていた明治政府が、その「富国強兵」を支える国民を育てるための場として「学校」を作ったのです。これは第二次世界大戦後の学校教育でも同じです。今度は「経済力で欧米に追いつけ、欧米を追い越せ」というスローガンを実現するために学校教育が使われたのです。ですから元々、学校教育に「子ども一人一人の幸せを考える」という発想はないのです。そのような教育のおかげであっという間に日本は欧米に追いつきました。国も国民も豊かになりました。(今その陰りが見えていますけど・・・)私たちはその恩恵を受けています。でも今、その「お国のため」という教育が破綻しかかっています。国が「国民が夢と希望を持てるような目標」を提示できなくなったからです。先生も知識を教えるだけで希望を語ることが出来なくなりました。子どもたちも「何のために勉強しているのか」ということが分からなくなりました。そのような状況の中での「希望」は、「子ども達一人一人が大切にしていること」、「大好きなこと」、「こだわっていること」の延長上に子ども自身が見つけていくしかないのです。親(大人)に出来るのはそのサポートだけです。「子ども達一人一人が大切にしていること」、「大好きなこと」、「こだわっていること」をきっかけにして、それと接している分野にまで興味を広げ「狭い世界」から「広い世界」へと導いてあげるのです。「自動車」が好きな子を、自動車を作る工場に連れて行って「自動車を作る現場」を見せたら、さらに興味が広がるのではないでしょうか。「虫」が好きな子には「図鑑」を与えたり、実際に色々なところに行って捕まえたり、飼ってみたりすると、また興味が広がるでしょう。同じ興味の子と出会わせてあげるのも効果的だと思います。それは、「国のための教育」ではなく「子どものための教育」です。そして今、求められているのはその「子どものための教育」なんです。そしてそれがまた、「未来の日本」を支える力にもなっていくのです。「好きなこと」だから試行錯誤するのです。「好きなこと」だから失敗しても諦めないのです。「好きなこと」だから考えようとするのです。「好きなことしかしない」とか「こだわりが強い」というのは欠点ではなく、自分の才能を切り開くための鍵なんです。「違い」が分かるからこだわるのです。「違い」が分からない子はこだわらないのです。そして「違い」が分かるというのはそれ自体がもう才能なんです。でも大人達はその才能を「こだわり」として否定して、「みんなと同じ」を押しつけ、「みんなと一緒」を強制しています。「子どもに振り回されたくない」と言う人もいますが、子どもはお母さんを振り回しているのではなく「お母さんの世界」を広げようとしているのです。

2025.08.11

コメント(0)

-

「親子合宿から帰ってきました」

今日は写真だけで失礼します。親子合宿から帰ってきました。土曜日は最高の天気でしたが、日曜日は最悪の天気でした。定番の「川遊び」と「ランタン作り」をしました。ランタンを作って、夜そのランタンを囲んでみんなで声を出したり、楽器演奏をしたり、パレードをしたりしました。フラを踊ってくれる子も、カンカラ三線を演奏してくれる人もいました。翌日は土砂降りの雨で外に出ることが出来ないので、室内で劇遊びや、ジェスチャー遊びなどをして遊びました。お昼はピザ生地の上に、それまでの残り物を自由に載せて、さらにチーズをかけてバーナーあぶって「なっちゃってピザ」を作りました。これなら簡単にできます。

2025.08.10

コメント(0)

-

「目標(あこがれ)を持っていない子は失敗から学べない」(学ぶ必要がないから)

今日はこれから、30年近くやっている冒険クラブの親子合宿があるので短くさせて頂きます。明日も、夕方頃に写真だけのアップになるかも知れません。で、今日書きたいことは、タイトルの通り「目標(あこがれ)を持っていない子は失敗から学べない」ということです。その理由は簡単です。目標がない子には「学ぶ必要」自体がないからです。「学び」が成り立つためには「学ぶ必要を生み出す目標」が必要なんです。しかもそれは「大人が決めた目標」ではなく「子ども自身が決めた目標」でなければなりません。「基地を作りたい」という目標を持っている子は、その過程で失敗してもその失敗から学んでやり方を工夫することが出来ます。その「失敗」は「目標に至るまでの過程で、よりよい基地を作るために起きたこと」ということを認識できるからです。富士山の頂上を目標にしている人は、今登っているルートが何らかの事情で閉鎖されていても、色々と調べて、別のルートから頂上を目指すことも出来ます。「目標」は「頂上」であって、「今登っているルートを上りきる」ことではないからです。でも、何の目標もなく、ただ「歩け」と言われから登山道を上っているだけの人は、登山道が封鎖されていたらそこで途方に暮れてしまうでしょう。他のルートを探そうともしないでしょう。他のルートを探す必要がないからです。失敗しても、失敗から学んで先に進める子は、「自分がやっていることの意味」を知っている子だけなんです。そしてその意味は「目標」があるから生まれるものなんです。それで大人達は、子どもが手が届くところに小さな目標を与え、それを成功させることで成功体験を与えさらに先に進ませようとするのですが、その「大人が与えた目標」が成功しても子どもはその先には進みません。子ども自身に「先に進む理由」がないからです。その成功体験は「大人を喜ばせる体験」としては学習するかも知れませんが・・・。だから、それがどんなことであろうと「大好き」を大切にしてあげる必要があるのです。<続きます>

2025.08.09

コメント(0)

-

「子どもの成長に必要なのは成功体験ではなく失敗体験です」(失敗を肯定できない人や社会は成長しない)

よく「自分」を責めてばかりいる人がいます。そういう人は「善人」であることが多いのですが、でも、「自分を責めてばかりいる人」はいつまで経っても成長しません。「欠点」や「失敗」を肯定できない人は「欠点」や「失敗」から学ぶことが出来ないからです。そのような人は、いつも「正解」を求めます。でも、「正解」なんてどこにも存在していません。蜃気楼のように近づいたと思ったら遠ざかります。よく、「道」は目の前にはありません。「道」はあなたが歩き続けた結果あなたの後ろに出来るものです。などといいますが、「正解」も同じで、それが「失敗」に見えるような体験でも、そこから何かを学ぶことが出来れば、それは「正解」なんです。実際、科学はそのようにして発展してきました。失敗を否定されたら科学は進歩しないのです。ある体験が「成功」なのか「失敗」なのかを決めているのはその体験自体ではなく、その体験と向き合う「自分自身の意識のあり方」なんです。ですから、周囲には成功したように見えたことでも、本人がその「成功」から何も学べていないのならその「成功」は「失敗」なんです。また、「見かけだけの成功」を褒められた人は、それを「正解」として固定してしまい、また同じ正解を目指そうとします。そうやって「自由」を失っていきます。「自分」を責めてばかりいる人もいますが、その逆に「他の人」のことばかり責めている人もいます。そのような人は「自分こそが正解」だと思い込んでいます。そして、もう「正解」を手にしているのですから、新しく何も学ぼうとしません。成長も求めません。他の人の言葉に耳を傾けることもしません。政治家にそのようなタイプの人が多いような気がします。「自分を責めてばかりいる人」は自分に自信がありません。失敗するのが怖いので、新しいことにも挑戦しません。また、「成功するか」、「失敗するか」ということばかり気にして、その体験から学ぼうとはしません。今そういう子どもがいっぱいいます。そういう「自分に自信がない子」を見て、「自分が正解だ」と思っている人は「それは成功体験が足らないからだ」と考え、「正解」を与え、それを目標にして頑張らせ、「成功体験」を積ませようとします。そして、励まし、「小さな成功」を「大きな成功」のように褒めあげます。ただし、何をやらせ、何を褒め、何を否定するのかは「子ども本人の目線」ではなく、「成功体験を積ませたい大人の目線」です。でも子どもは褒められれば嬉しいので、成功したことを繰り返そうとします。そして、それが「正解」として固定されてしまいます。その結果、失敗する可能性のある「新しいこと」にチャレンジしなくなります。実は、成功したから自信がつくのではないのです。そんなもの「一時的で見かけだけの自信」です。評価によって作られた自信など「張り子の虎」に過ぎません。勉強を頑張って100点とっても、嬉しいのはその時だけです。子どもは「次も100点を期待されている」と知っているので、勉強が楽しくなくなります。そして、「自分のための学び」が出来なくなり「高い成績を取るためだけの勉強」しか出来なくなります。自分に自信がない子に必要なのは、大人によって褒められるような「成功体験」ではなく、その逆の「失敗体験」なんです。「失敗体験」が子どもの自己肯定感を下げてしまうのは、周囲がその「失敗」を馬鹿にし、責めるからなんです。でも、周囲がその「失敗」を「結果」ではなく「過程」だと認識して、肯定的に受け入れてあげていれば、失敗を繰り返しても子どもの自己肯定感は下がらないのです。そして、「失敗から学ぶ能力」が育てば、その「失敗」は「成功」になり、「他者の評価によらない自己肯定感」が育っていくのです。「大人に褒められることで育った自己肯定感」は、子どもの成長を支えてくれません。むしろ、評価を気にして生きるようになり、「自分らしい生き方」を失い、自信を失っていくでしょう。

2025.08.08

コメント(0)

-

「失敗を肯定してあげないと思考力は育ちませんよ」

思考力とは「頭の中で自由に試行錯誤できる能力」のことです。難しい数学の問題を解く能力のことではありません。というか、学校の試験で出るレベルの数学の問題を解くのに思考力は必要ありません。だからコンピュータでも解けるのです。思考力が必要になるのは「問いを解くとき」ではなく「問いを立てるとき」なんです。解くだけならコンピュータで出来るのです。でも、コンピュータは「問い」を立てる能力は持っていません。人は「なんで自分は生まれてきたのだろうか」などと考えますが、コンピュータはそんなこと考えないのです。そして、「頭の中で自由に試行錯誤できる能力」が育つためには、命やからだが存在しているリアルな世界で、自分の感覚や頭やからだを使って自由に試行錯誤する体験が必要になります。ソロバンの名人は頭の中にソロバンが入っているそうです。将棋の棋士は頭の中に将棋盤がはいっているそうです。名人になると何面も入っているそうです。でもその「頭の中のソロバン」や「頭の中の将棋盤」は、リアルなソロバンや将棋盤を使い続けることで頭の中に再形成されたものです。リアルなソロバンや将棋盤を使わせないで、そういう能力を身につけさせようとしても無理なんです。それと同じように、「頭の中で試行錯誤できる能力」を身につけるためには、リアルな世界で山のように試行錯誤を体験する必要があるのです。ただここで問題が起きます。「試行錯誤を繰り返す」ということは「失敗を繰り返す」ということと同じことなので、周囲の人が「失敗」を否定したら「試行錯誤の体験」は出来なくなってしまうのです。学校の勉強でも同じです。失敗して叱られ、失敗して減点されていたら、失敗を恐れるようになってしまって当然なんです。そうして、自分の頭で考えることをしなくなります。遊びでも、「失敗」を笑われたら試行錯誤しなくなります。でも、日本の学校では「失敗」は肯定されません。日本の学校教育で子ども達が求められているのは「正解を覚えること」だけです。だから間違えると「×」がつけられ、減点されるのです。おかしなことに、日本の学校教育では自分の頭で一生懸命に考え、失敗を繰り返していると「いっぱい考えたんだね」と褒められるのではなく、「なんでこんな問題間違えるんだ」などと否定され、成績が悪くなるのです。「いっぱい失敗した」ということは「いっぱい考えた」ということと同じなのに、それを否定されるのです。それは「教育」ではなく「訓練」です。「大人の指示に従う訓練」です。そのような訓練を受けている子ども達は「失敗」を嫌います。ですから、自分の頭で考えるのではなく「正解」を覚えようとします。「失敗するかも知れない」とか「ちゃんと出来る自信がない」というようなことには取り組みません。ちゃんと出来る場合でも、それを嬉しそうにみんなに言うと、「自慢かよ」とバカにされます。失敗したら大人から否定され、成功したら友達から否定されるのです。このような状態の子ども達は「ありのままの自分」を隠そうとします。そして、「みんなと一緒」「みんなと同じ」という状態の中に身を隠そうとします。そして次第に、「自分が何を感じて、何を考えて、何を大切に生きているのか」「何を喜び、何を悲しむのか」「何に怒り、何に悲しむのか」ということが分からなくなります。今、そういう子ども達、大人達がいっぱいいます。子どもが「学校に行きたくない」と言い出したときでも、大人達は「自分の頭で考えたこと」ではなく、「世間一般の常識」を持ち出して子どもを説得しようとしています。でも子ども達は、そういう大人になりたくないから「学校に行きたくない」と言っているのです。

2025.08.07

コメント(0)

-

「思考力を育てたいのなら試行錯誤をいっぱい体験させてあげて下さい」

昨日も書いたように、「思考力」というのは「頭の中で試行錯誤する能力」のことです。そして、「頭の中で試行錯誤する能力」が育つためには、リアルな世界での試行錯誤の体験が必要になります。リアルな世界で試行錯誤を繰り返すことで、頭の中だけでも試行錯誤をすることが出来るようになるからです。リアルな世界で何回も木登りをしたことがある子は、頭の中だけでも木登りをシミュレーションすることが出来ますよね。みなさんも、いつもやっていることなら、頭の中だけでシミュレーションすることが出来ますよね。ちなみに「シミュレーション能力」は「試行錯誤能力」の仲間です。それは、「からだの体験」が「感覚の体験」として記憶の中に残るから、その「感覚の体験の記憶」を使って、頭の中だけで試行錯誤できるようになるのです。だから、動画などで色々と見せても、からだの中に「リアルな感覚体験」が残らないので意味がないのです。いくらいっぱい「ノコギリを挽いている人の動画」を見せても、ノコギリは使えるようにはならないのです。問題は「ノコギリを挽いている人の動画」をいっぱい見た子は、「自分もその動画の中の人と同じようにノコギリを挽けるようになった」と勘違いしてしまうことなんです。今、そんな状態の子がいっぱいいます。そのような子は、実際にはやったことがないのに「ぼく、ユーチューブで見たから出来るよ」などと平気で言うのです。「やったことがない」ということは「出来ない」ということなんですが、でも、そのことが分からないのです。知っていれば出来ると思い込んでいるのです。そして、その様な子は思考力も低いです。「見たから出来るよ」と言う子に「じゃあやってみな」と、実際にやらせても、映像とリアルの違いが壁になってすぐに挫折します。試行錯誤しようともしません。「試行錯誤」のやり方が分からないのです。そもそも、動画とリアルな体験とでは視点の位置が違います。リアルな体験をする場合は、自分自身が視点の中心です。でも、動画の場合の視点を決めているのは撮影している人です。ですから動画で見ただけの子の「頭の中の試行錯誤」は、「撮影している人の視点での試行錯誤」になってしまうのです。一応、それも思考ではあるのですが、その思考は子どもが生きている現実の世界では役に立ちません。「思考」は強制できません。いくら「もっとちゃんと考えろ」と言っても無駄です。それと同じように、「試行錯誤」も強制できません。でも、大好きなことなら、人から言われなくても試行錯誤を繰り返して頑張ります。だから思考力を育てたいのなら、勉強などやらせるよりも、子どもの「大好きなこと」や「やりたいこと」をトコトンやらせてあげた方がいいのです。それが、「昔の子ども達の遊び」だったのです。ただし、ゲームの場合は別です。なぜなら、ゲームでの体験は「感覚体験」として子どものからだの中に残らないからです。ゲームの中でいくらいっぱい木に登っても、実際の「木登り体験」として子どものからだの中には残らないのです。それはユーチューブなどで「木登り動画」を見るのと同じです。それにゲームは中毒性があるので、やめられなくなってしまうのです。子どもが夢中になってゲームをしていると「すごい集中力だね、あの集中力を勉強に生かしてくれるといいのですけどね」などという人がいますが、それは全くの勘違いです。あれは自分の意思で集中しているのではなく、視覚刺激を操作され、集中させられているのです。だから神経が疲れてしまうのです。脳が興奮して、夜眠れなくなったりもします。その結果、自分の意思で集中することができなくなります。視覚刺激ばかりを求めるようになります。思考力も低下します。視覚刺激が強すぎると脳が視覚に反射することだけで忙しくなってしまい、思考する余裕を失ってしまうのです。これは簡単なワークで確認することが出来ます。算数の問題などをいっぱい解かせれば思考力が育つと思い込んでいる人もいるかも知れませんがそれは全くの勘違いです。計算の練習など全く無意味です。ただ、幾何学的な課題に取り組むのは思考力の育ちに有効です。「幾何学的な課題の学び」には「抽象的な思考能力」を育てる働きがあります。でもそれは、「お勉強」という形で与えるよりも、造形や手仕事という「子どもが楽しく取り組むことが出来る活動」という形で与えた方が効果的です。

2025.08.06

コメント(0)

-

「思考力とは、頭の中で試行錯誤する能力のことです」

人はいつでも、どんな時でも、何かしら考えています。寝ているときでさえ考えています。大人だけでなく、幼い子ども達も考えています。でもそれらの多くは単なる「反射」であって、自分の意思に基づく「思考」とは異なるものです。ですから「いつでも考えているから思考力がある」というわけではありません。私は毎日ブログを書いていますが、毎回毎回、一生懸命に考えて書いています。ただ「言いたいこと」を言いたいように吐き出すだけなら考える必要はありませんが、ブログを読んで下さっている皆さんに「今知って欲しいこと」を考えたり、「私の考えを分かりやすく伝えるためにはどのようなことをどのように書いたらいいのだろうか」というようなことは、思考力を使ってちゃんと考えないと出来ません。工作などでも、ただ手当たり次第に切ってつなげるだけだったり、与えられたマニュアル通りに作るだけなら思考力は必要ありません。でも、自分なりの目的を持って、その目的を実現するために頭の中であれこれ試行錯誤しようとするのなら思考力が必要になります。そして私は、この「頭の中での試行錯誤」こそが「思考力」と呼ばれるものの本体なのではないかと思っています。子育てなどで悩んでいる人の話を聞いていると、思考がいつも同じ所をクルクル回っているだけです。思考の自動回路が出来てしまっているのです。だから閉塞感があって苦しいのだし、だから、いくら考えても考えても苦しみから抜け出せないのです。そのような人に「新しい提案」をしても、「でも・・・」という反応が返ってくるばかりで、話が先に進みません。「どうしたらいいんでしょうか?」と聞いてきたのに、「こうしたらいいですよ」と言うと「でも・・・」としか言わないのです。そして自分の頭で考えようとはしないのです。そのような人は、「自分の苦しみ」を知って欲しいだけで、変わるつもりはないのでしょう。本当に変わりたいのなら、新しい視点で、新しいことにチャレンジする必要があるのです。新しいことを始めるのですから、当然、試行錯誤も必要になります。1周100mのグラウンドを100回走れば10kmです。でも、10km走っても、ただ円周を走っているだけならいつまで経っても「狭い円の中」です。何十年と死ぬまで走っても「狭い円の中」です。でも、その円から外れて、自分で道を探しながら前に進もうとするなら、同じ時間で、元いたところから10km移動することが出来ます。思い通りの目的地にたどり着けるかどうかは分かりませんが、その過程で、新しい出会い、新しい発見、新しい学びをすることは出来ます。様々な体験を通して成長することも出来るでしょう。でもそのためには「円」の外に出て行く必要があるのです。その時に、「頭の中の試行錯誤」、つまり「思考力」が必要になるのです。思春期が来ても精神的な自立が困難の子は思考力が育っていない子です。じゃあ、この「頭の中で色々と試行錯誤する能力」はどのようにして育つのかと言うことですが、そこで必要になるのが「対話」なんです。幼い子どもはお母さんと対話しながらお母さんの言葉を理解しようとしています。「どう表現すれば、自分が感じたこと、考えたことをお母さんに伝えることが出来るのか」ということも考えます。そうやって、試行錯誤しているのです。子どもがいつも靴を左右逆に履くのも試行錯誤の結果です。分からないから左右逆に履いているのではないのです。分からないからなら、五分五分で正し履き方になるはずですよね。テレビやユーチューブのように、自分が言いたいことを、言いたいように一方的に言うだけなら思考力は必要がありません。でも、「相手の言葉」を理解し、相手に自分が感じ、考えたことを伝えようとするのなら思考力が必要になります。自分の勝手な論理ばかりを並べ立てて「はい、論破!」などと言って勝手に話を打ち切ってしまうような人は思考力が低い人です。子どもの言葉に耳を傾けることが出来ない人も思考力が低い人です。でも、子どもの言葉に耳を傾けることが出来る人の思考力は高いです。「お母さんの言葉」や「友達の言葉」に耳を傾けることが出来る子は思考力が高い子です。鳥の声や風の音にも耳を傾けることが出来る子は思考力が高い子です。造形などの場では、試行錯誤を通して「素材や道具との対話」、「自分のイメージとの対話」が必要になります。ですから、その対話が出来ない子は造形も苦手です。楽しむことも出来ません。思考力が低い子は自分の頭で考えて作るのが苦手です。(そのくせ「かっこいいもの」を作りたがります。)ちなみに、難しい算数の計算式を解くことが出来るからといって、思考力が高いわけではありません。コンピュータは問題を解くのが得意ですが、だからといって思考力が高いわけではありません。コンピュータがやっているのは「思考」ではなく「0」と「1」を使った機械的な「演算」だからです。ですから「学校の成績がいいから思考力が高い」と言うことではありません。思考力が必要になるのは「文章題」の時です。「言葉」を「式」に変換するときに思考力が必要になるのです。でも今、その文章題が苦手な子がいっぱいいます。また「式」から問題を作るようなときにも思考力は必要になります。人に何かを教えるときにも思考力が必要になります。だから一方的に先生が教えるよりも、子ども同士で教え合った方が子どもの思考力は育つのです。ちなみに、AIは文章題も解けますが、それはAIも蓄えられたデータを使って試行錯誤をしているからです。でもAIは与えられた問題は解けても、自分自身で「問い」をたてることは出来ません。それに対して、思考力が高い子は、自分で「問い」を立てることも出来ます。そして「なんで?」「どうして?」と聞いてきます。

2025.08.05

コメント(0)

-

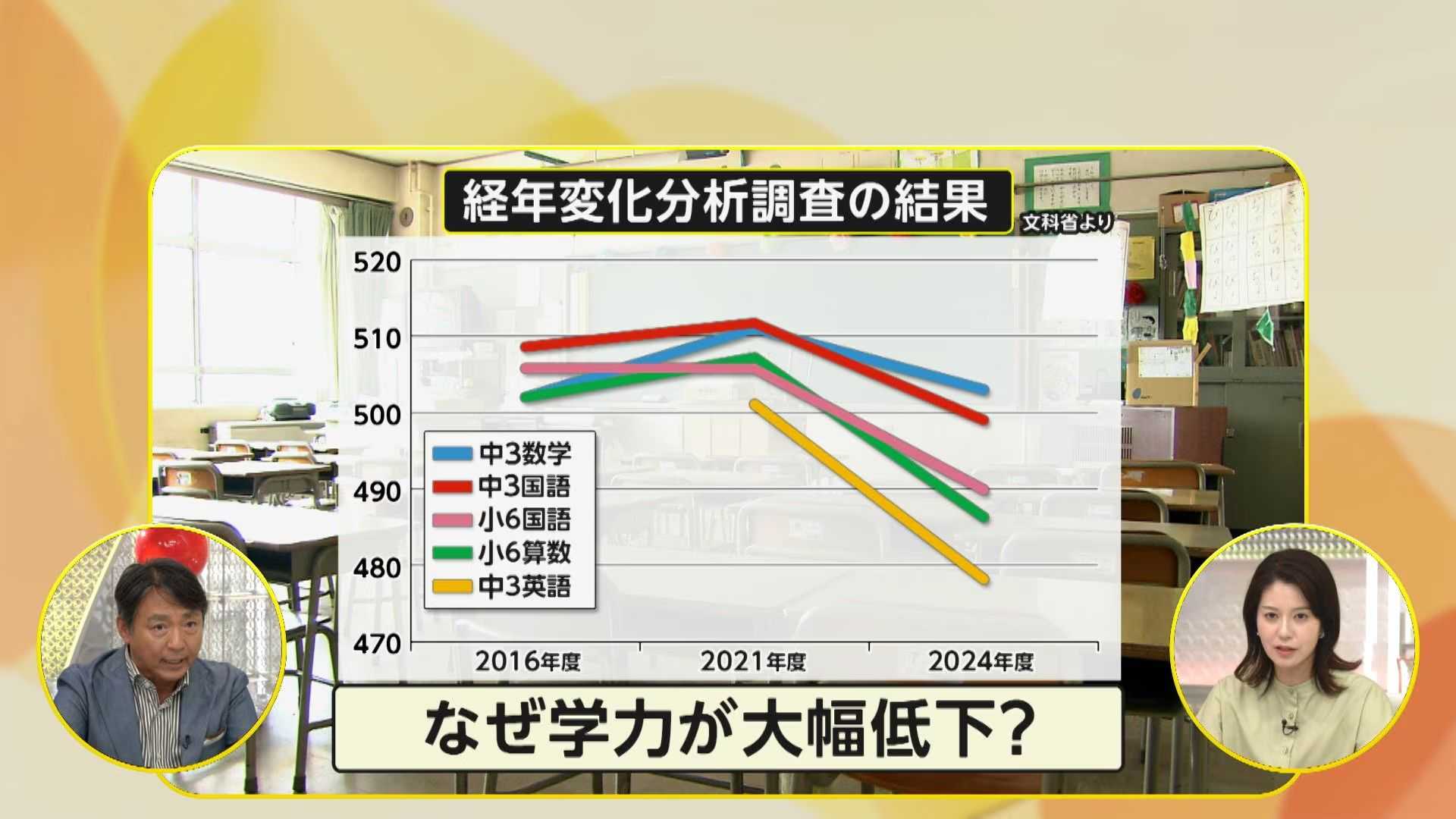

「子どもの学力低下の原因は、大人の思考力低下です」(子どもの問題の背景には必ず大人の問題があります)

友人のFBで以下のような記事を知りました。「何を今更」という感じです。「してきたこと」「してこなかったこと」の結果が出ただけなのに、なんでみんな驚くのでしょうか。私は、このような「水をやらなかったら草花が枯れてしまった」「餌をあげなかったら動物が死んでしまった」というような「当たり前レベルのニュース」にみんなが驚いている、ということの方に驚いています。【解説】子どもの学力が大幅低下なぜ 小6・中3の学力調査…スマホ・テレビゲーム使用は増加 保護者に要因も文科省が子どもの学力に関する調査結果を発表したんですが、大幅に低下しているということで驚きの結果なんですよね。子ども達の学力低下の背景には、子ども達の思考力の低下があります。子ども達の思考力の低下の背景には、大人達の思考力の低下があります。どうして大人達の思考力が低下したのかというと、簡単で便利な機械やインフラに依存して「思考力を必要としない生活」をしているからです。そして、子ども達は幼いときからそのような大人の生活に巻き込まれています。それだけのことです。「感覚を使わない生活」をしていれば「感じる能力」は育ちません。「力を使わない活動」ばかりしていれば、「力」は育ちません。「人とつながる必要がない生活」をしていれば「人とつながる能力」は育ちません。それは当然ですよね。それと同じです。「子どもの問題」の背景には必ず「大人の問題」が隠れているのです。そのことに気づかず、「子どもだけ」何とかしようとすればするほど状態は悪化してしまうのです。この学力調査で分かったのは「学力の低下」ですが、低下しているのは「学力」だけではありません。「思考力」「感じる力」「からだを動かす能力」「体力」「心とからだの柔軟性」「意思の力」「意識の働き」「他者とつながる能力」「自己表現能力」「コミュニケーション能力」も低下しています。それは大人達がそのような能力を必要としない生活をしているからです。ですから、大人達もまた似たような状態です。「学力の低下」は「氷山の一角」に過ぎないのです。でも人々は水面上に出ている部分だけを見て「本体」の方は見ようとしません。というか、見えないのでしょう。「感じる能力が低い人」は「感じる能力が低い人」を見てもそのことに気づきません。「思考力が低い人」は「思考力が低い人」を見てもそのことに気づきません。「体力がない人」は「体力がない人」を見てもそのことに気づきません。人は他者を理解しようとするとき「自分」を物差しにしてしまう癖があるからです。そんな変化に気づくためには「変化する自分」ではなく「変化しないもの」を基準にする必要があるのです。「変化する自分」を物差しにして変化を測っているから迷子になってしまうのです。昔の人は「自然」をその物差しにしました。でも、現代人は人工的に作り出した「社会の変化とともに変化するもの」を物差しにして、物事を判断しています。だから「子ども達の客観的な状態」も「自分たちの今の状態」も分からなくなってしまっているのです。今回、「子ども達の学力の低下」が発覚した学力調査のようなものには、ある一定の客観的な基準もあるし、過去のデータとの比較も可能なのでの、「子ども達の今の状態」が分かりやすくなるだけなのです。でも本当の問題は、「子どもの学力低下」ではなく、そんな「学力調査などに頼らないと、子どもの学力低下に気づかない大人達」の方なんです。そもそも、語彙力が低下していれば学力も低下しているのです。年相応の語彙力がなければ、年相応の学力が育っていないのです。でも大人達は、「これが今時の若者言葉だ」なんて笑って見ているばかりです。語彙力が育つためにはその語彙を必要とするような体験が必要になります。「本」という言葉を学ぶためには、「本」を読んで貰ったり、「本」に触れたり、自分で「本」を読む必要があります。タブレットで「本の写真」を見せても「本というもの」は理解できないのです。それは、見えない、聞こえない、話せないという状態のヘレンケラーが「水」という言葉を知るために「水」に触れる必要があったのと同じです。イスに座らせ、タブレット与えるだけでは、「知識としての言葉」は学べても、「自分の感覚や、思考や、表現や、コミュニケーションの手助けとなるような言葉」は学びようがないのです。学力の育ちにもつながりません。

2025.08.04

コメント(0)

-

「からだと対話してみませんか」(心を変えたければからだを変えてみて下さい)

からだはものすごくデリケートです。ちょっとした環境の変化、状況の変化、姿勢の変化などにも敏感に反応してその状態を変えています。好きな人の側にいるときと、嫌いな人の側にいるときとでも「からだの状態」は異なります。食事の前と後とでも、朝・昼・晩でも、春・夏・秋・冬でも「からだの状態」は異なっています。子育てなどで、日常的にイライラしているお母さんはいっぱいいます。そして、イライラしないように、怒らないように頑張っているお母さんもいっぱいいます。でも、そのほとんどが無駄な努力で終わっています。なぜなら、人は自分の意思で自分の感情や心の状態を変えることが出来ないからです。実は「感情の状態」は「からだの状態」の表れに過ぎないのです。「からだ」から切り離されたところに「心」とか「感情」があるわけではないのです。ですから、「心」とか「感情」の状態を変えたいのなら、「からだの状態」を変えるしかないのです。アルコールや麻薬などは「心」とか「感情」の状態に大きな影響を与えますが、それはアルコールや麻薬が「からだの状態」を大きく変えてしまうからなのです。向精神薬などの薬も同じです。薬は「心」や「感情」に働きかけているのではなく「からだ」に働きかけているのです。「心」や「感情」の状態が変わるのは「からだ」が変わった結果に過ぎません。だから「心の救い」を求める宗教などでも「からだを変える修行」をするのです。「教え」だけ聞いても救われないのです。「教え」を聞いて感動して心が変わるようなこともありますが、そのような場合は「からだ」も変わっています。「意識の変化」が「からだの変化」を引き起こすこともあるからです。ただしその場合は「頭での理解」ではなく「感動」が必要になります。「感動」は「頭」にではなく「からだ」に働きかけるからです。イライラしたり、悩みから抜け出せないような場合は、自分を否定したり、心を変えようと無駄な努力をすることをやめて、自分のからだの状態をよく観察して、からだとの対話を通してからだの状態をちょっと変えてみて下さい。目線の位置や距離、また姿勢をちょっと変えるだけで気分が変わります。腕を思いっきり広げたままの状態でからだを大きく動かしてみるだけで心の状態は変わります。「朝起きる時間を変えてみる」、「食べ物を変えてみる」というのも有効です。「言葉の使い方」を変えてみても、心の状態は変わります。言葉が「心の状態」(からだの状態)に与える影響は結構大きくて、日本語を話しているときと英語を話しているときとでは「心の状態」(からだの状態)が違うのです。それは、「からだ」と「言葉」が密接につながっているからです。「あー」と言っている時のからだと、「くー」とか「いー」と言っているときのからだは違うのです。「母音」を言っている時のからだと「子音」を言っているときのからだも違います。(こういうことは簡単なワークで確認できます)テレビのCMでもやっていますが、「ごめんね」を「ありがとう」に言い換えるだけで心の状態は変わります。「ごめんね」や「ありがとう」を繰り返し言いながら、自分のからだの状態の変化に意識を向けてみて下さい。「ごめんね」を言っている時には胸やからだが閉じて、「ありがとう」を言っているときには胸やからだが開いていませんか。ちなみに「が・ぎ・ぐ・げ・ご」「ば・び・ぶ・べ・ぼ」などの濁音は、からだを固めます。「が・ぎ・ぐ・げ・ご」と言った後「さ・し・す・せ・そ」と言ってみて下さい。からだの状態が変化していることに気づきますか。

2025.08.03

コメント(0)

-

「からだとの対話」(人は頭ではなくからだを通して自然とつながっているのです)

現代人が「自然」と対話することが出来なくなったのは、人々が「自然から離れた生活」をするようになったからだけではなく、「自分のからだとの対話」をしなくなってしまったからでもあるのです。「子どもとの対話」が出来なくなってしまったのも「からだとの対話」が出来なくなってしまったことが大きく影響しています。現代人は「頭の働き」を介して対話しようとします。でも、「頭をいくら働かせても「自分のからだとの対話」や「命の働きとの対話」は出来ないのです。まただから簡単に、知識や情報にだまされてしまうのです。また、「無言の対話」など100%無理でしょう。でも、幼い子ども達はお母さんのからだといつも「無言の対話」をしているのです。だから子どもは「お母さんが言ったこと」ではなく「お母さんが言いたいこと」や「お母さんの本音」の方に感応してしまうのです。お母さんが「良いお母さん」を演じていれば、子どもはお母さんの本音を真似して「良い子」を演じるようになります。でも、そのような子は「お母さん」や「自分を評価する人」が側にいるようなときは「よい子」を演じますが、そのような人がいないような状況では本音で行動します、その結果、隠れたところで困ったことをしたりするようになってしまいます。どうしてそういうことが起きるのかというと、お母さんがいくら「よいお母さん」を演じても、子どもが観ている「お母さんのからだ」の方は本音をダラダラ出しているからです。また、幼い子ども達はその「からだで感じる能力」が非常に高いから、大人が教えなくても、側にいる大人を模倣して、言葉や、感じ方や、考え方や、歩き方といった「人間らしさの原点」を学ぶことが出来るのです。ファンタジーは、そんな幼い子ども達が「頭の働き」ではなく「からだの働き」を通してダイレクトに「自然」と対話しているときに必然的に生まれてくるものです。現代人はその感覚が分からなくなってしまっていますが、本来「人間と自然」、そして「自分と他者」とは「からだの働き」を通してダイレクトにつながっているのです。「自然からのメッセージ」を聞き分けるのも、「自然の不思議」に驚き「自然の美しさ」に感動するのも全て、「頭」ではなく「からだの働き」の結果なんです。でも、現代人は「知識」や「情報」を介してつながろうとします。相手のことを頭で理解することでつながろうとするのです。また、ネットを介したつながりでは、そのようなつながり方しか出来ません。でもそのつながりは「リアル」ではありません。だから、「子どもが直接自然から聞いたファンタジー的な話」は「嘘」としか思えないのです。人は大好きな人の側にいるだけで幸せを感じます。子ども達もまた大好きなお母さんの側にいるだけで安心します。そのような場合、知識や情報の交流は必要ありません。「子どものからだ」が「お母さんの緩んだからだ」を感じられれば、子どもはお母さんからの「大丈夫だよ」などという言葉がなくても安心するのです。逆に、その際、お母さんのからだが苦しみや緊張で固まっていたりしていると、お母さんがいくら「大丈夫だよ」と言っても子どもは安心できなくなります。むしろ余計に不安を感じてしまいます。幼い子どものからだは、「お母さんの言葉」ではなく、「お母さんのからだが発しているメッセージ」に感応してしまうように出来ているからです。だから、モニター越しでお母さんの顔を見せても、そこに「リアルなからだ」が存在していなければ余計に不安を感じてしまうのです。大人は「頭の働き」を介して自然や他者と関わったりつながろうとしますが、幼い子どもは「からだの働き」を通してダイレクトに自然や他者とつながろうとしているのです。大人は「頭」で世界を見ていますが、子どもは「からだ」で世界を観ているのです。だから、大人には見えないことを言っても、それを「嘘」だと決めつけないで欲しいのです。そして、現代人はこのことが分からなくなってしまったからおかしな方向に進み始めているのです。<続きます>

2025.08.02

コメント(0)

-

「人間と自然」(自然よりも偉くなったと勘違いし始めた人間達)

皆さんは、木の上に立てられた家、いわゆる「ツリーハウス」というものを見たことがありますか。木の上に乗っているのですから、木が揺れれば当然家も揺れます。木が枯れれば家も崩れます。木が生えている大地が木を支える力を失った場合も、木は枯れ、家は木と一緒に崩れます。これは客観的な事実ですよね。そして実は「人間」と「自然」の関係は、この「ツリーハウス」と「木」や「大地」との関係に似ているのです。まだ人々が自然とともに生きていた頃は、多くの人がこのことをよく知っていました。ですから自然を大切にし、多様性や自然の循環を妨げないように、そして自然に感謝しながら生きていました。子ども達にも様々なタブーや物語というかたちで「やってはいけないこと」を伝えていました。でも、社会が近代化するとともに、人々はそのタブーや物語を迷信として否定したり、「ただの物語に過ぎない」と「物語が伝えようとしていること」を探ろうとしなくなりました。そして人間は「自然」を「人間が自由に使える資源」として考えるようになってきました。この背景にはキリスト教の思想もあります。キリスト教ではこの世界にあるものは全て「神様が人間のために用意してくれたもの」とされているからです。だから、「感謝して大切に使おう」と考える人もいますが、今では神様に感謝する人も減りました。また、人々の生活が自然から離れ、「自然」の素晴らしさや恐ろしさも分からなくなることで、「自然」を単なる「人間のための資源」として考え、破壊し、浪費し始める人も増えてきました。でもその結果、自然が崩壊し、木が倒れる時に木と一緒に家が倒れるような事態になっても、多分、神様は「自業自得」と傍観するだけで助けには来てくれないでしょう。そして「失敗した、次は蛇に騙されないようなもっと賢い人間を作ろう」と言うかも知れません。もしかしたら、神様はもうすでに、何回も失敗を繰り返して「人間」を作り直してきたのかも知れません。皆さんだって「自分が作ったもの」が気に入らなければ、壊して「もっといいもの」に作り替えようとしますよね。神様が人間を創ったのなら、そう考えることもあり得ますよね。実際に、聖書の中で神様は、ソドムやゴモラという都市で似たようなことをしています。ノアの時もそうでした。まあ、神様がいなくても結果は同じですけどね。そして困ったことに、子どもたちが自然の中で遊ばなくなり、大人も「自然から切り離された生活」をすることで、人々は自然の素晴らしさを賛美することも、自然に感謝することも、自然を恐れることもしなくなりました。人々は自然を「仲間」や「自分たちを支えてくれるもの」とは考えなくなりました。現代人が言うところの「自然を守ろう」という言葉は「資源を守ろう」という言葉と同義です。本当は「自然を守ること」はそのまま「自分たちの精神と、心とからだと、命と生活を守ること」でもあるのに、そういう視点が消えてしまったのです。幼い子どもたちは、「身近にある食べ物」や「身の回りのもの」は全て「人間が作ったもの」だと思い込んでいます。少し大きくなればその背景にある「自然」にも気づくようになりますが、「人間が自然を搾取する仕組み」に気づくだけで、自然の偉大さ、素晴らしさに気付き、感謝するようになるわけではありません。ましてや「人間は自然によって支えられている」という所まで気づく子は滅多にません。そろそろ神様も「次」を考え始めるかも知れません。

2025.08.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1