2022年01月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

「便利に依存していると不自由になるのです」(からだを失った現代人)

現代人は、便利な機械や、便利なインフラの登場によって「便利な生活」を送ることが出来るようになりました。でも、人々はもっともっと「便利」を求めています。どんなに便利になっても、その「便利」に慣れてしまえば便利を感じなくなってしまうからです。それどころか、慣れてしばらくすると不便すら感じるようになります。そして、さらなる便利を求め始めます。昔は、東京の日本橋から京都まで徒歩で15日ぐらいかかっていたそうです。でも、明治に入って鉄道が出来ると、新橋から神戸まで約20時間ぐらいで行けるようになりました。みんな、便利になったと驚いたでしょうね。昭和50年には、特急つばめが東京・大阪間を8時間で走っていたようです。今では、新幹線「のぞみ」で東京・新大阪間が2時間半です。でも、もっともっと早くしようとしています。「2時間半では遅い」と感じる人達が増えて来たのでしょう。さらに、「便利な機械や道具」は人々の生活を大きく変えました。簡単にお料理を作り、簡単にお掃除し、簡単にお洗濯出来るようになりました。その延長で「簡単に子育てが出来る方法」を求める人も増えて来ました。簡単に生きる方法、簡単に遊ぶ方法を求める人も増えて来ました。子どもの遊びも簡単に出来るものばかりになりました。今時の子どもは「遊ぶために技術を習得する」などという面倒くさいことはやらなくても良くなったのです。ちなみに、サルにゲーム機を与えると、サルもゲームで遊ぶそうです。ゲームは子どもが人間にまで進化しなくても遊べる遊びなんです。でも、こんなにも生活が簡単で便利になったはずなのに、なぜか「自由」を感じる人は減ってきたような気がするのです。現代人は、簡単で便利な生活と引き替えに、精神的にはどんどん不自由になってしまったような気がしてならないのです。機械が人間の代わりに動いてくれます。機械が人間の代わりに感じてくれます。機械が人間の代わりに考えてくれます。機械が人間の代わりに話したり、メッセージを届けてくれます。寝っ転がったままでも、遠くにいる他の人と話すことが出来ます。そして、このように簡単で便利な機械が発明され、生活が簡単で便利になるに従い、それまで人々の生活を支えてくれていた「からだ」の存在価値が薄らいで来ました。それどころか、自分のからだを嫌ったり、邪魔者扱いする人まで増えて来ました。実際、現代人は、自分のからだに気に入らない所があれば、整形などで簡単に改造してしまいます。人間の感覚や能力を拡張するために、からだの中に機械を埋め込む研究も進んでいます。でも、人間の人間らしさの根本は「からだ」が支えているので、からだがその本来の状態を失えば、人間から「人間らしさ」も消えてしまうのです。また、からだを大切にしない生活に浸ることで妊娠・出産・子育てに困難を感じる人も増えて来ました。神経的、精神的に不安定な人も増えて来ました。また、「自由」を感じる感性も「からだ」によって生まれるものなので、自分のからだを否定する人は、「心の自由」も失ってしまいます。そもそも、自分のからだを嫌っている人が自己肯定感を持つことが出来るわけないのです。そのような人は見かけだけを整えたり、物質的欲望を満たすことで自由を得ようとするでしょう。でも、欲望を満たすことで得ることが出来る自由は瞬間的なものです。欲望を満たした瞬間は自由を感じるのですが、しばらくするとまた不自由を感じるのです。この欲望に際限はありません。そのうち、妊娠も、出産も、子育ても、簡単便利な機械がやってくれるようになるのかも知れませんが、そうなったら人間は機械の一部であって「人間としての尊厳」は失われてしまうでしょう。

2022.01.31

コメント(0)

-

「自由になるための学び」

「何をやってもいいよ」と言われても自由を感じないのは、自分が「自分の主」になっていないからです。でも、そのことに気付かない人は自分が「自由を感じない理由」をあれこれ探し始めます。そしてその「原因と思われるもの」を排除しようとしたり、そのことに文句を言ったりします。でも、排除できなければいつまでも文句を言いつつけ、「オレが自由じゃないのはお前のせいだ」などと文句を言ったりします。排除できたとしても、また次なる原因が表れます。これが永遠に続きます。子どもに対しても、パートナーに対しても同じようなことをやっている人は多いです。なぜ、永遠に続くのかというと、「他者を排除する人」は他者からも排除されるからです。誰かに「バカ」と言えば、その相手は「バカはお前だ」と言い返してくるか、周囲から遠ざかっていきます。人間関係における「作用反作用の法則」です。人間社会はつながりによって支えられているので、つながりを拒否するような人は社会ともつながれないのです。その結果、社会的な自由も失われます。子育ての勉強会で「皆さんが今どのような子育てをしているのかは、皆さんが年を老いて、子どもの世話を受けなければならなくなった時に分かりますよ。今から楽しみにしていて下さい。」と言うことがあるのですが、どうですか、皆さんは、子どもや孫に支えられて楽しい老後を過ごせそうですか。いつも子どもに、「早くしなさい」とか「何遍言ったら分かるの」と言っている人は、同じことを我が子に言われる可能性は高いですよ。逆に「大好きだよ」と言っている人は、子どもからも「大好きだよ」と言われる可能性が高いです。幼い子どもはまだ何も知りません。何も出来ません。そういう状態の子どもたちを「好きにやっていいよ」と言って放り出したら、ただ不安を感じるだけです。そして、不安を感じた子は一人で狭いところに閉じこもったり、同じように不安を感じている仲間を見つけ、その仲間とだけ遊ぼうとします。でも、そういう仲間とはいつも、いつまでも同じ遊びしかしません。元々が不安によってつながっている仲間なので、新しい世界に出ていくことが出来ないのです。中華料理を全く知らない人を中華レストランに連れて行って、「好きなものを選んでいいよ」と言っても、選べるわけがないですよね。皆さんだって、地図も情報も全く持っていないような町に連れて行かれて、「自由に歩いていいよ」と言われても、困りますよね。不安を感じてスタート地点から動けなくなってしまう人もいるかも知れません。事件に巻き込まれれしまうかも知れないのですから。でも、これと同じようなことをしている心優しいお母さんがいっぱいいるのです。そのようなお母さんは、子どもに「自由な人間に育って欲しい」と願っています。そして「自由な人間に育てるためには、幼いうちから自由にさせた方がいいのでは」と思い込んでしまっているのです。でも、自分が生まれて来た世界の事を何も知らない子を、「好きにやっていいよ」と放り出したら、放り出された子は途方に暮れてしまうのです。そして、この世界に不安を感じて自由に生きることが出来なくなってしまうのです。中華レストランで自由にメニューを選ばせたいのなら、ちょっとずつでも全てのメニューを味わわせてあげる必要があります。知らない町を自由に歩かせたいのなら、町の情報と町の地図を与えてあげる必要があります。子どもに「自由に生きることが人間」に育って欲しいのなら、「自由とはどういうことか」を感じることが出来るような「不自由な体験」を与えてあげる必要があるのです。それは、子どもが自分の意思で感じ、考え、行動することで乗り越えることが出来るような不自由の体験です。また、「自分の意思に基づく学び」も必要です。そしてそのような体験や学びを通して、自分が「自分」の主になることが出来るのです。子どもを自由にさせても「他者とつながる能力」を育てることが出来なければ、社会という「つながりによって支えられている世界」で「自由に生きることが出来る人間」に育つ訳がないのです。

2022.01.30

コメント(0)

-

「つながりに気付く、つながりを作る」

この世に「他者から切り離された自分」などというものは存在しません。意識も、心も、からだも、「自分を構成する全て」が、常に「自分以外の他者」とつながっています。天気が変わればからだの状態が変わります。からだの状態が変われば心の状態も、意識の状態も、感覚の状態も、思考の状態も変わります。他の人が近づいた時も、何かを見た時も、何かを聞いた時も同じです。「石を持っている時の自分」と「お花を持っている時の自分」も異なります。もっと言えば、地球の動き、月の動き、星の動きも「自分」という存在に影響を与えています。では、なぜ人は「自分は一人ぼっちだ」とか「他者から切り離されている」と感じることがあるのかというと、人間だけが「自我意識」という「自分で自分を観る目」を持ってしまったからです。自分で自分を観ている時、人は自分以外の存在を見ることが出来なくなります。鏡を前にして「自分」を見ている人は、自分以外のものは見ていませんよね。それと同じ状態です。でも、鏡の中の自分は「本当の自分」ではありません。また、自分の全てが鏡に映るわけでもありません。また、「自分が見ている自分」は、「自分を見ている自分」でもあります。それは、「他の人が見ている自分」とは全く異なる「自分」です。「自己肯定感が低い」と自己アピールしている人も、いつも「自分」だけを観ている人です。「自分は孤独だ」「自分は一人ぼっちだ」と言っている人も同じです。実際には、「自分」は自分の周囲のものとつながり合い、それらのものに支えられているのに、「自分」しか見ようとしないので、それらの「自分を支えてくれているもの」に気付かないのです。でもだから自由に感じ、考え、行動することが出来ないのです。「自由に感じ、考え、行動する」ということは、「自分という枠」の外に出て行くことでもあるからです。他者からの束縛をふりほどくことではないのです。自分の心を束縛しているのは自分自身なんです。「自己肯定感が低い」とか、「自分は孤独だ」とか、「自分は一人ぼっちだ」などと言っている人は「自分」で「自分」を束縛しているだけなんです。鎌倉の瑞泉寺に「どこも苦地蔵」という仏さまがあります。以下ここからの引用です。伝説によると・・・ 智岸ヶ谷の地蔵堂の堂主が貧しさのあまり逃げだそうとすると、夢枕に地蔵が現れて、「どこも、どこも」 と告げたという。 堂主は 「苦しいのはどこにいっても同じだ」 と悟ったという。苦しいからと言ってどこに逃げても、自分を苦しめているのは自分自身なので、結局、どこまで逃げても無駄なんです。そのことに気付き、「自分」から逃げることを止めない限り「苦しみ」は追ってくるのです。逆に、「自分」から逃げることを止めた時、人は「自分は自分の周囲のものとつながり、多くのものに支えられて生きているるんだ」ということに気付くのです。すると、「苦しみ」によって成長する事が出来るようになるのです。

2022.01.29

コメント(0)

-

「全てのもはつながっている」(個を超えたつながりに気付く)

昨日、「ジャイビーム」という映画の自主上映会のお手伝いをしてきました。「ジャイビーム」は、インドで活躍している佐々井秀嶺というお坊さんの事を取り上げたドキュメンタリー映画です。で、その映画を解説して下さるために、佐々井さんのお弟子さんであり、映画にも出演している竜亀さんというお坊さんも参加して下さいました。その竜亀さんが「仏教とは」ということを説明する中で、仏教を支えている根本的な考え方の一つとして「全てのものはつながっている。そのつながりから切り離されているものはこの世界には存在していない」という考え方を紹介して下さいました。宮沢賢治は「インドラの網」という童話を書いていますが、その「インドラの網」がその「世界の全てはつながっている」という世界観を表したものです。ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典には以下のように解説されています。因陀羅網(いんだらもう)インドラ神の網のこと。インドで一般に魔術の所産の意に用いられた。華厳仏教では,インドラ神の宮殿にある網で,結び目に宝玉がつけられ,宝玉同士が互いに映じ合って,それが無限に映じるとして,重重無尽の理論を説明するのに用いられる。帝網 (たいもう) ともいう。簡単に言えば、子どもの姿の中に親の姿が映り、その親の姿の中に子どもの姿が映り、その子どもの姿の中に親の姿が映り・・・ということが永遠に繰り返されていると言うことです。あなたが壁を押せば、あなたは壁によって押されます。作用反作用の法則です。そして押された壁は、壁を支えてくれているものを押します。すると、壁を支えているものが壁を押します。壁を押したあなたは壁を押す時、足で床も押しています。足が宙に浮いた状態では壁を押すことが出来ないからです。するとあなたに押された床は、あなたを押します。その力はあなたの体と腕を通して壁に伝えられます。更に・・・と書いても切りがないのでこのくらいで止めますが、そのつながりは永遠につながって行きます。「インドラの網」は仏教の考え方であると同時に物理学的にも正しい考え方です。というか、古代の賢者が、この世の実相を観察し、感じ、思索し、その姿を「インドラの網」というもので例えたのでしょう。でも、なかなか人はその「インドラの網」に気付きません。なぜなら人は自分の目でしかものを見ることが出来ないし、自分の感覚でしか感じることが出来ないからです。人は「自分」という存在を中心にした世界しか見ることも感じることも出来ないのです。お母さんは子どもを見ることが出来ます。でも、「子どもが見ている自分」を観ることは出来ません。それを見ることが出来ればどうしたらいいのかが分かるのですが、「自分」というものに拘っている限り、「子どもの目に映っている自分の姿」を観ることは出来ないのです。そこで「想像力」が必要になるのですが、その想像力を働かせる人は少ないです。多くの人が「自分」を中心にした見方、考え方、感じ方しかしていません。それは近代文明と共に欧米から輸入された見方、考え方、感じ方なんですが、今ではそれが普通になってしまっています。でも、そのような見方、考え方、感じ方だけでは社会や人のつながりがバラバラになってしまうので、欧米ではそれらを統合する存在として「神様」が生まれました。一人一人が共通の神様を信じ、神の目に映った自分を自覚することで、理解し合い、つながり合うことが出来たのです。ですから神様は一人でなければいけないのです。それに対して、日本やアジアには神様がいっぱいいました。「全ての人が共有できるたった一人の神様」は、日本やアジアには存在しませんでした。でも、「この世界の全てはつながり合っている」という世界観があったから、みんなで助け合い、バラバラにならなかったのです。日本やアジアには「人間を人間の外側の世界から観る世界観」があったのです。「お互い様」という考え方もその表れなのでしょう。でも、欧米で生まれた機械文明が、「心によってつながっていた社会」を「物によってつながっている社会」に変えてしまいました。欧米にいた神様も消えました。そして、人々はお互いに「自分」を主張し合うだけの存在になり、バラバラになりました。人間が、機械文明によって神を乗り越えようとした結果、「バベルの塔」の逸話がまた起きたのです。

2022.01.28

コメント(0)

-

「私って誰?」(私の中の私ではない存在)

またまた面倒くさい話しです。(以前、Umiのいえの通信のために書いた文章です。)私は子どもの頃からおかしなことばかりを考えている子でした。宇宙のことや、死後の世界のことや、神様のことや、命のことなどもよく考えていました。宮沢賢治に惹かれたのもそのせいです。大学の学部は物理学科でしたが、本来の物理の勉強はそれほどせずに、自然人類学、文化人類学、芸術、宗教、心理学など様々な分野の本を読んでいました。それで分かってきたことも多かったのですが、さらに分からなくなったこともあります。それは「私って誰?」ということです。私が歩いているときに、その歩きを支えているのは誰なんでしょうか?客観的には当然それも「私」なんですが、歩くことを意識していなくても歩けてしまうのですから、それを「私が歩いている」と言ってもいいのだろうかという疑問が残ります。心臓だって私の意思とは無関係に勝手に動いています。お母さん達が子どもを叱らないようにしていても、気付いたら叱ってしまうのも同じです。「自分の意思に反して、勝手に子どもを叱ったり打ったりしてしまっているのは誰なんだろうか」ということです。「私の命」という言い方をしますが、自分ではどうにも出来ないものを「自分のもの」と言ってしまってもいいのでしょうか。人の心とからだは、自分が置かれた環境の影響をダイレクトに受けています。太陽や月の影響まで受けています。何億年という生命の歴史の影響も受けています。側にいる人や、人の言葉の影響も受けています。周囲の音や、色や、光や、空間や、匂いの影響も受けています。そしてその影響は、自分では制御出来ません。自分の心とからだの中で起きていることなのに、自分では制御出来ないのです。「自分」に出来るのはただその状態を確認することだけです。私たちは「私の心」「私のからだ」というように、自分の心とからだを自分に属するものと考えています。だから、心とからだの状態や結果に対する責任も求められているわけです。でも実際には自分で自分の心とからだの状態をコントロールすることは出来ません。だからみんな苦しんでいるわけです。そこで、「もしかしたら、私は、私を超えた何か、の一部なのではないか」という考え方が生まれてきます。そして私はそう思っています。もしそうだとしたら、自分一人で頑張るのではなく、「自分を超えた何か」との付き合い方を学んだ方がいいような気がするのです。「命に優しい子育て」もその延長にあるような気がするのです。

2022.01.27

コメント(0)

-

「大人の時間と子どもの時間」(命とは時間のことです)

今日はちょっと面倒くさい話です。適当にお読み下さい。私たちは過去、現在、未来へと流れている時間の中に生きています。(物理学的には諸説ありますが、感覚的には時間は過去、現在、未来へと流れています。脳がそう認識させているからです。)一般的な理解では、過去があるから現在があり、現在があるから未来があります。そして、過去のありようが現在の状態を決め、現在のありようが未来の状態を決めています。でも、「現在」は「未来から観た過去」であり、「過去から観た未来」でもあります。そこにあるのは「時間」という名の「永遠に続く一本のヒモ」だけです。そのヒモは、過去、現在、未来の三つに切れているわけではありません。ヒモの一カ所をつまめばそこが現在になり、それより前が過去になり、それより後が未来になるだけのことです。だからすでに未来は存在しているのですが、人間は自分の脳の中に記録された記憶を頼りに「時間」を認識しているので、まだ記憶が存在していない未来のことは認識出来ないだけのことです。その「記憶」を創りだしている最前線が「現在」であり、「記憶」として記録されてしまった時点で「過去」になるのです。実は、私たちが認識している「時間」は、私たちの記憶が創りだしているのです。だから、人は一人一人異なった時間を生きているのです。「記憶」がその人の心の中で「時間に関する物語」を創りだし、その物語のつながりの中で人は過去を想い出し未来のことを予想しているのです。世界中の人や、生き物や、自然や、地球が、「一つの同じ時間」の中を生きている訳ではないのです。私は「私の時間」を生きていて、あなたは「あなたの時間」を生きているのです。人間は「人間の時間」を生きて、ネズミは「ネズミの時間」を生き、木は「木の時間」を生きています。自然と共に生きている人はその「自分の時間」の中に「自然の時間」も含まれてきます。また、大人は「大人の時間」を生きて、子どもは「子どもの時間」を生きています。その「大人の時間」と「子どもの時間」は全く異なっています。大人には「過去の記憶」がありますが、子どもには「過去の記憶」があまりないからです。「過去の記憶」がないということは「未来を想像する能力」もないということです。そういう状態の子どもたちに「勉強しないと・・・」とか、「歯を磨かないと・・・」とか、「マスクしないと」などと言っても意味がないのです。そういう事を想像することが出来るだけの体験(過去)がまだないからです。それだけではありません。まだ未来のことを想像する能力がない状態の子どもたちに「○○しないと・・・」と言い続けていると、子どもたちは「未来」という時間そのものに対して不安を感じるようになってしまうのです。「自分が理解出来ないような理由で怖いことが起きる」ことを言われ続けていると、「未来に対する不安」しか生まれなくなってしまうのです。また、「どういう今(現在)」を生きているのかで、子ども一人一人の時間感覚も変わってきます。日常的に、からだを使って遊んでいたり、森の中で仲間と遊んでいる子どもたちと、機械やオモチャといった人工物だけを相手に遊んでいる子どもたちとでは「時間」に対する感覚が異なっているのです。自分のからだや、仲間や、自然が存在するリアルな世界で遊んでいる子が感じている「時間」は、自分を包んでいる大きな流れです。「仲間と共有出来る時間」でもあります。また、その時間は「原因と結果の連鎖」でつながっています。ですからリアルな世界で色々と体験しながら成長してる子は、論理的に考える能力も育ちます。未来のことを想像する能力も育ちます。でも、「非リアルな世界」でばかり遊んでいる子が感じている時間は「自分だけの時間」です。そしてそれは、「仲間と共有出来る時間」ではありません。ゲームの中で色々と体験してもその体験は客観的な時間の流れとつながりません。また、時間感覚は空間感覚ともつながっています。連続した時間感覚を持っている人は、連続した空間感覚も持っています。永遠という時間を考えることが出来る人は、永遠という空間も考えることが出来ます。それに対して、「自分時間」しか持っていない人は、「自分空間」だけの中で生きています。そのような状態の人は、他のが生きている時間や空間のことが理解出来ません。ちなみに「自分の命」は「自分に与えられた時間」のことでもあります。ですから「自分を命を大切にする」ということは「自分に与えられた時間」を大切にするということでもあるのです。

2022.01.26

コメント(0)

-

子どもの遊びには人間の活動の全てが含まれているのです」

人間は他の生き物に比べて圧倒的に複雑な社会を構成し、複雑なことを感じ、複雑なことを考え、複雑なことをしています。でも、そのような「複雑な世界」は、人類という存在が出現して急に生まれたわけではありません。言葉も、人間関係も、思想も、感覚も、行動も、人間関係も、人類が出現した当時はシンプルなものであったはずです。過去に行って見てきたわけではありませんが、こんなにも文明化された地球上にもまだ原始的な生活をしている人達はいるので、その人達を調べればそういうことも分かるのです。ちなみに私は、学生の頃に「人間って何だろう?」ということに興味を持ち、自然人類学、文化人類学、民俗学、宗教、芸術、心理学などの本をよく読んでいました。一見どんなにシンプルな生活をしている人達でも、その生活の中には現代人の考え方や、社会や、生活につながる要素の全てが含まれているのです。それは、木などの「種」の状態と似ています。「種」の姿は、それが成長した後の姿とは似ても似つきません。でも、成長した後のすがたの全てが「種」の中には含まれているのです。それと同じように、シンプルで、取るに足らないように見える子どもの遊びの中にも、人間の活動の全てが種の状態で含まれているのです。小さなものが大きくなったり、ある形のものが別の形に姿を変えることはあっても、無から有は生まれないのです。「私が欲しいのはこんなものじゃない」と種を否定してしまったら、その可能性も消えてしまうのです。周囲の大人達がその可能性に気付かず、種の育ちを阻害するようなことばかりをやっていると、どんなに素敵な木や花に育つ可能性を秘めた種でも、貧弱な木や花しか咲かすことが出来なくなってしまうのです。これはクスノキの種です。クスノキは日本で一番巨木になる木でもあります。これが双葉です。そしてこれが成木です。小さな種がこんなにも大きな木に育つ可能性を秘めているのです。子どもたちの取るに足らないように見える遊びも、素敵な人間に育つための種なんです。だから、否定しないで欲しいのです。

2022.01.25

コメント(4)

-

「子どもの育ちと遊び」(理解力を育てる)

子どもたちは産まれてくるまでに、お母さんのお腹の中で「体」の基本的な構造や能力は整えてきます。そして、産まれた後にその「体」を使って色々と体験しながら、さらに「からだの働き」を強化したり、お母さんや周囲との関わり合いを通して「感覚の働き」を育てて行くのですが、産まれてしばらくは受動的な感覚体験しか出来ません。でも、「体」を自分の意思で動かせるようになってくると、多様な感覚体験を求めて能動的に動き回るようになります。舐めたり、押したり、倒したり、登ったり、転んだり、グチャグチャやったりもします。幼い子どもにはそのような感覚体験が面白くて仕方がないのです。そのため、能動的に行動することで更なる好奇心に目覚め、更に色々なことに挑戦するようになります。食器棚を開けて食器を出したり、ハサミで遊んだりもします。テレビやパソコンの電源ボタンを何回も押して遊んだりもします。それでパソコンを壊されてしまった人もいます。うちでは長男が幼い頃、パソコンのCDを入れるところにあれこれ詰め込まれて開かなくなってしまったこともあります。なので、動き回るようになると、お母さんは子どもから目が離せなくなります。この時期の子どもは、能動的に動き回ることでからだの働きと同時に、感覚の働きを育てているのです。そしてそれもまた「遊び」です。とにかく楽しいのですから。子どもは「楽しくないこと」は能動的にやろうとはしないのです。なぜなら、「楽しくないこと」は、自分の成長に必要がないことだからです。このような活動を通して育っているのは「感覚や体の働き」だけではありません。間接的に「頭の働き」も育っているのです。能動的な意思に基づいて行動することで、その結果と自分の行動とをつなげ考えることが出来るようになります。「障子を破ったらお母さんに叱られた」「ハサミをいじっていたら手を切ってしまった」などというような「原因と結果の体験」が、子どもの思考回路を育てているのです。ですから、自由な環境の中で能動的に多様な体験をしている子ほど、多様な思考回路を育てることが出来るようになります。「友達とケンカをする」とか「大人に叱られる」というのも大切な体験です。このような体験は、人間関係における思考回路の育ちにつながります。この、「幼児期の体験を通して得ることが出来た思考回路」が、後にお勉強をするようになる時に「理解力」として役に立つのです。お勉強を理解するためには当然「理解力」が必要になります。でもその「理解力」は、「お勉強」ではなく、「リアルな世界での遊び」を通して育っているのです。そのため、幼児期に「リアルな世界での遊びの体験」に満たされなかった子は、理解する能力も低くなってしまいます。そして、理解することなく暗記することだけでお勉強をこなそうとしてしまいます。でも、暗記するだけの勉強法では中学生以降の勉強に付いていくことが出来なくなってしまうのです。また、子どもたちは4、5才頃から群れて遊びたがるようになります。そのような「群れ遊び」は、子どもの感情や、社会性や、自己表現能力や、他の人とつながる能力や、人間に対する肯定的な感情などを育ててくれます。ゲームの中での体験でも多くのことを学ぶことが出来るかも知れませんが、ゲームの中で学んだことは、ゲームの中やゲーム的な世界の中でしか役に立ちません。ゲームの中で仲間作りが出来ても、現実世界ではそううまく行きません。夫婦生活や子育てでも役に立ちません。

2022.01.24

コメント(0)

-

「遊びの力」(子どもたちから遊びを奪ってはいけないのです)

子どもたちは「遊び」が大好きです。これは、どんな時代、文化、社会の中で生まれ、育っている子どもたちでも同じです。なぜなら「遊び」は、子ども達が人間らしさや、人間としての能力を学び、育てるために必要不可欠な活動だからです。だから、命の働きが子どもたちを「遊び」へと駆り立てるのです。子どもにとって「遊び」は勉強よりも遙かに大切なものなんです。というか、子どもたちにとっては「遊びの場での体験」こそが「成長のために必要な学び」そのものなんです。子どもの「遊び」の中には、子どもの「人間としての成長に必要なもの」の全てがあるからです。子どもたちは「遊び」を通して、感覚を育て、感情を育て、思考力を育て、からだを育て、社会性を育てています。探究心、冒険心、研究心も育てています。また、喜びと共に様々な体験をすることで、「生きる意思」や「生きる喜び」も育ちます。ただし、子どもたちを放り出しておくだけでは、そのような「子どもの成長につながるような遊び」は始まりません。放っておいても家の中にある物で勝手に遊ぶのは2,3才頃までです。子どもの「成長への欲求」が子どもを「遊び」へと駆り立てるのですが、仲間や、自然や、様々な体験から切り離された状態で生活している子は、その「成長への欲求」が働き出さないからです。4、5才頃の子どもの「成長への欲求」が目覚めるためには、「あこがれ」となるような対象との出会いが必要になるのです。また、自分の思いつきを共有してくれる仲間や、思いついたことを実際にチャレンジすることができるような自由な時間と、空間と、環境も必要です。機械やオモチャだけを与えられて、一人で部屋の中に閉じ込められていたら、成長への意欲は萎えてしまうのです。成長する必要がないような環境で育っていたら、成長への意欲は目覚めないのです。それでも子どもはその退屈に耐えることが出来ません。だから「暇つぶし」を求めます。ゲームやyoutubeなどは、その要求に応えてくれます。お母さん達は、子どもがゲームばかりやっていると「ゲームってそんなに楽しいんだね?」などと思うかも知れませんが、ゲームばかりやっているからと言って、必ずしも楽しんでいるとは限らないのです。お酒ばかり飲んでいる人がお酒を楽しんでいるとは限りませんよね。いつもタバコを吸っている人がタバコを楽しんでいるとは限りませんよね。それと同じように、ゲームばかりしているからといってゲームを楽しんでいるとは限らないのです。もちろん楽しんでいる子もいっぱいいるでしょうが、そうでない子もいっぱいいると思います。「他の遊びを知らないだけの子」や、「止めたくても止められない子」もいるでしょう。「ゲームばかりやっている自分が嫌いな子」もいるかも知れません。子どもたちが、本当にゲームでの遊びを楽しみ、その遊びに喜びを感じているのなら、精神的に安定しているはずです。問題行動も少なくなるはずです。自己肯定感も育ち、強い不安に支配されることもないはずです。精神的に満たされているのなら他の子をいじめることもないはずです。実際、自然の中で群れて、自由に思いっきり遊ぶことが出来ている子はそういう状態ですから。また、サルにゲームを与えるとサルでも自由にゲームで遊び始めるそうです。それはつまり、「ゲームで楽しく遊ぶだけなら、人間としての成長は必要がない」ということでもあります。

2022.01.23

コメント(0)

-

「遊びの意味と力」(その1)

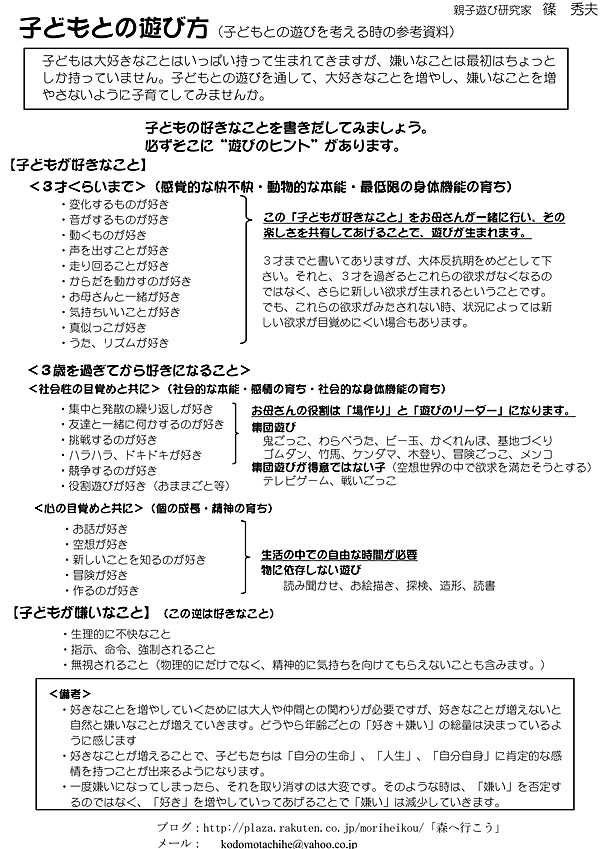

大分以前に書いた、「子どもの遊び」を理解するための資料です。子どもの遊びを導くのは、子どもの「成長への欲求」です。ですから、子どもの遊びを否定することは、子どもの「成長への欲求」を否定することです。大人達は、子どもの「成長への欲求」を否定しておいて、「勉強しなさい」と子どもに要求しています。当然のことながら、これでは子どもは苦しくなりますよね。「成長したい」という要求も萎えますよね。<ここをクリックするともう少し大きな画像が見れます>

2022.01.22

コメント(0)

-

「遊びには感情を育てる働きがあるのです」

子どもたちの感情は、「遊び」や、「他の人との関わり合い」を通して育っていきます。なぜなら、感情と呼ばれるもの自体が、もともと多様な社会を維持するための働きだからです。だから、イヌや、サルや、象や、馬や、イルカといったような、社会性が高い動物達はみな豊かな感情を持っています。(羊やペンギンのように、ただ安心のために群れている動物の場合はどうだか分かりません。)ですから、子どもの時に仲間や他の人との関わり合いが少ない状態で育った子は感情の育ちが遅れてしまう可能性が高くなります。また人は、他の人の感情を「表情」を見ることで感じ分けているので、マスクでその表情を隠している人とばかり関わっている子も、感情の育ちが遅れてしまう可能性があります。感情の育ちが遅れてしまった子は、他の人の感情に対して鈍感になるでしょう。感情は、言葉の育ちと同じで、様々な体験を通して学んでいくものだからです。感情は生まれつきのものではないのです。またそれ故に、その子の育ちの状態が、その子の感情の状態に大きな影響を与えています。楽しい、嬉しいといったような、肯定的な感情が強い子ども時代を過ごした子は、肯定的な感情が強い大人になるでしょう。そのような人は、仲間や他者に対しても、肯定的に関わることが出来るでしょう。自分の人生に対しても、肯定的に向き合うことが出来るでしょう。でも、悲しい、寂しい、苦しい、といったような否定的な感情が強い子ども時代を過ごした子は、否定的な感情が強い大人になるでしょう。そのような人は、仲間や他者に対しても心を開きません。怖いからです。また、自分の人生に対しても、肯定的に向き合うことが出来ません。人は自分の未来に過去を投影する癖があるからです。過去が苦しかった人は、その苦しかった過去を未来に投影してしまうため、「苦しい未来」しか思い描くことが出来なくなってしまうのです。そして今、そういう人が増えてきています。実は、「遊び」と呼ばれるものは、子どもの肯定的な感情を育てる上で非常に大きな働きをして来たのです。「遊び」には子どもの感情を育てる働きがあるのです。でも、昨今、「遊びは無駄なものだ」と考えている、お母さんや大人が多いです。このコロナの状況下でその状況はさらに深刻なものになっています。確かに、いっぱい遊んだからといって、学校の成績が良くなるわけではありません。また、習い事のように何かが出来るようになるわけでもありません。「遊び」で無駄な時間を過ごさせるのなら、英会話や様々な習い事をさせて、有意義な時間を過ごさせるべきだと考える人も多いです。「からだを動かすだけなら遊びではなく、体操教室やサッカークラブで充分」と考えている人も多いです。でも、体操教室やサッカークラブには、子どもの意思に基づく自由がありません。そして子どもは、意思の自由がない活動に喜びを感じたりはしないのです。ちなみに、「意思の自由」とは、単に「自由にしていいよ」と与えられる自由ではなく、目的を持って自分の意思で行動する自由です。自分の意思で活動するから楽しいし、また喜びが生まれるのです。それが、子どもたちが遊びの場で行っていることなんです。人間は感情の動物です。人間を支配しているのは知能ではなく感情です。知能は、その感情を実現するために使われているだけです。肯定的な感情の持ち主は、自分の思考を「肯定的な目標」を実現するために使います。否定的な感情の持ち主は、自分の思考を「否定的な目標」を実現するために使います。ですから、学歴がない人よりも東大を出た人の方が同じ犯罪を犯すにしてもより巧妙に行うでしょう。それだけのことです。だからこそ、子ども時代に豊かで肯定的な感情を育てることが非常に重要になるのです。そして、「遊び」がその働きをしているのです。「遊び」は決して「無駄なもの」ではないのです。 ゲームでばかり遊んでいるような昨今の子どもたちはどんな感情が育っているのか、考えたことがありますか。少なくとも、そこには「温もりを持った人間に対する感情」はないと思います。

2022.01.21

コメント(0)

-

「自分を変えたいのなら自分のことを忘れる必要があるのです」

自己肯定感が低い人は自分のことばかり考えています。そして、自分を否定し、他の人を羨み、別の自分になりたがります。でも、そういう意識ではいくら頑張って自分を変えようとしても永遠に変わらないのです。自分で自分を変えようとしている人の心の中には、「評価する自分」と「評価される自分」という二人の自分がいます。本来、一人しかいないはずの「自分」が二つに分離してしまっているのです。そして、自分の内部で、自分と自分が否定し合い、戦ってしまっています。これでは苦しくなって当たり前です。そのような状態では前を向くことも出来なければ、自由に動くことも出来ません。自分らしく感じ、考え、行動することも出来ません。何かを感じ、考え、行動しようとすると、必ず、その感じたことや、考えたことや、行動を否定しようとする自分がムクムクと動き出すからです。この「二つに分離した自分」を統合するためには、「自分の中の自分」以外の対象に意識を向けることで、「自分の中の自分」と向き合うことを止める必要があるのです。簡単に言うと無理に「自分」を変えようとすることを放棄してしまうのです。そうすると、いつのまにか変わってしまうのです。それは子どもの成長にも似ています。大人は早く子どもを成長させたいと願っていますが、子ども自身はやりたいことをやっているだけで、早く自分を成長させたいなどとは考えていません。やりたいことをやっているうちに、結果として成長してしまうのです。これは大人でも同じなんです。勉強も同じです。「成績を上げたい」と思って勉強しているうちは成績は上がらないのです。成績を上げるためには勉強の楽しさに気付く必要があるのです。自分を変えようとしなくても、やりたいことを見つけて一生懸命にそれに取り組んでいれば、気付いたらいつの間にか変わってしまうのです。やりたいことが見つからない場合は、意識を「心の内側」ではなく「心の外側」に向けるように意識し続ければOKです。姿勢を意識し続ける、動きを意識し続ける、見えるもの、聞こえるものに意識を向け続ける。手仕事などをして、手に意識を向け続ける。空に意識を向け、大地に意識を向け、足下の草花に意識を向け、風の音に意識を向ける事を心がける。日常的にそれが癖になるまで意識し続ける。そうすると、「自分」を忘れることが出来ます。そして、「自分」を忘れると、本当の自分が目覚め始めます。

2022.01.20

コメント(0)

-

「自分を楽しむ」(からだは面白い)

最初に告知です。1月24日にZoomで子育て講座をします。Umiのいえの主催です。詳しくは「こちら」を見て下さい。********************私は、30才の頃から太極拳、野口体操、野口整体、操体法、jinsinjutu、古武術、システマと様々な方法で自分のからだと関わってきました。子どもの頃は小・中と町道場で柔道もやっていました。長い間このような形でからだと関わっていると、自分のからだに関して様々な発見があります。からだも変わります。そして、からだが変わると意識や感覚の状態も変わります。意識や感覚の状態が変わると、心の状態も変わります。そして、感覚や、意識や、心の状態が変わると世界が変わります。自分と世界との関わり方も変わります。それまで気付かなかったことに気付くようになったり、それまで感じなかったことを感じるようになったり、それまで見えなかったものが見えるようになったりします。自分自身のからだとの関わり方も変わりました。からだの中の動きも分かるようになってきました。からだを大切に扱うことも出来るようになりました。それと同時に他の人のからだの使い方を見ることで、その人の感覚や意識や心の状態も見えるようになってきました。それが気質のワークで役に立っています。例えばですが、自分が足の裏を常に意識して歩くようにしていると、同じように足の裏を意識して歩いている人が分かるのです。自分が力を抜くことを意識していると、ちょっと見ただけで自分以外の人でも、力が抜けているかどうかが分かるのです。成績を気にしている人は、同じように成績を気にしている人をすぐに感じ分けることが出来るでしょう。人目を気にしている人は、同じように人目を気にしている人をすぐに感じ分けることが出来るでしょう。それと同じです。でも、感じることが出来るようになってきた、分かるようになってきたと言っても、まだまだ初心者です。まだまだ奥があることを感じています。人は、自分のからだのことですらよく知らないのです。その自分が知らない世界を探求するのは楽しいです。無意識の世界の探求も面白いです。

2022.01.19

コメント(0)

-

「自由は楽しむことによって生まれるのです」(失敗を楽しむ)

先日、あるお母さんから「自由ってなんでしょうか?」「自由に生きるってどういうことなんでしょうか?」という質問をもらいました。みんな「自由」は大好きですが、ではその「自由って何なんだろう」とか「どういう事なんだろう」と言うことになると、なぜかみんなよく分かっていないのです。で、お母さん達に「自由ってなんだと思いますか?」と聞くと、英語の「Freedom」や「 liberty」の意味のようなことを答える人が多いです。それは、ウィキペディアによると以下の通りです。自由( liberty, freedom)とは、他からの強制・拘束・支配などを受けないで、自らの意思や本性に従っていることをいう。哲学用語。自由な行動により生じた結果は本人が引き受けるべきという社会通念があり、自由と責任は併せて語られる事が多い。でもこれは、英語の「Freedom」や「 liberty」の意味であって、本来の日本語の「自由」という言葉の意味ではありません。明治になって「Freedom」や「 liberty」という英語が入ってきた時、日本語に英語と同じような意味の言葉がなかったのでなんて訳したらいいのか分からず、とりあえずなんとなく意味が近いかな」と思われた「自由」という言葉を当ててしまったのです。その結果、日本人は日本語としての「自由」という言葉と概念を失ってしまったのです。そのウィキペディアの同じページの中に、日本においての「自由」という言葉の意味につながることが書いてありました。以下の通りです、日本では往生楽土、楽市・楽座の語に見られるように、「楽」を「自由」という意味で使う用法があった。これは私が考えている「自由」に近い考え方です。昨日は、「随所作主」(ずいしょさしゅ)という禅の言葉を紹介しましたが、私はこの言葉を「自分の生き方や自分自身を楽しむことが出来ているのか?」というように解釈しています。人が何かを楽しめている時、その人は自分自身の主であり、自由なんです。時々、私はワークで「自由に動いてみて下さい」と無茶ぶりをするのですが、ほとんどのお母さんは自由に動けません。でも、動くことを楽しむことが出来る人は自由に動けます。誰からの束縛もなく、「好きに動いていいよ」と言われても、普通の人は自由に動けないのです。それは「束縛」は外側にだけあるものではないからです。欧米の物の考え方は「個人vs社会」で成り立っています。だから、自分の自由を阻害するのは社会なんです。だから、「自由」という言葉も、ウィキペディアの説明のような意味になるのです。でも実は自分を阻害するのは「自分の内側」にもあるのです。日本では、「人目」を気にする人が多いですが、その場合の「人目」は実際の他の人の視線ではありません。「自分の心の中にある人目」です。だから「やってもいいんだよ」と言われても出来ないのです。「失敗」を怖がって、新しいことにチャレンジしない人も多いです。このような場合も、その人を束縛しているものは自分の内側にあります。「本当の自分」と出会うのが怖くて、自分を表現しようとしない人もいます。そのような人の自由を阻害しているものも、その人の内側にあります。そういう「自分で自分を縛るもの」から自由になろうよ、というのが、「自由」という言葉の日本語的な意味なのではないかと思うのです。その一番簡単な方法が「楽しむ」という事なんです。誰からも束縛されていなくても、その状態を楽しめていない人は自由ではないのです。でも、一見、束縛されているように見えても、その人がその状態を楽しめているのなら、その人は自由なんです。「自分で自分を束縛するもの」を楽しんでしまえばいいのです。人目を楽しんでしまえば、人目から自由になれるのです。失敗を楽しんでしまえば、失敗から自由になれるのです。子育てを楽しんでしまえば、子育てから自由になれるのです。

2022.01.18

コメント(2)

-

「自己肯定感と自由を生きる能力」(自分自身の主人になる)

お母さん達に、「自由って何ですか?」と聞くと「他者からの束縛がない状態」と答える人が多いです。また、子育ての勉強会で「どういう子どもに育って欲しいですか?」と聞くと「自由に生きることが出来る人」と答える人も多いです。自分自身は不自由だからそう願うのでしょうか・・・。ちなみに、「自己肯定感が低い」と自称している人は「不自由な人」でもあります。精神的な不自由があるから自己肯定感が低くなってしまうのです。実際、自由に生きることが出来ている人は自分で自分を否定したりしないものです。否定する必要がないからです。また、自由な人は自由を求めたりもしません。ただ、自分らしく生きているだけです。私は、「自己肯定感」と「自由に生きる能力」はリンクしているのではないかと思っています。「自己肯定感が低い」と自称する人は、いつも精神的な不自由を感じているのではないかと思います。その不自由感が自分に対する不満足感につながっているのでしょう。だとしたら、子どもたちに成功体験をいくら体験させても、自分の意思で自由に生きることが出来るようにならない限り自己肯定感は高くならないでしょう。というかそもそも「自己肯定感」という考え方そのものがおかしいような気がするのです。今、ネットで「自己肯定感」について調べたら、つまり「自分大好き!」という人は自己肯定感が高く、「自分なんて全然ダメ…」という人は自己肯定感が低いことになります。と説明しているサイトがありましたが、これが「自己肯定感」に対する一般的な理解なのでしょうか。でも、私が見ている範囲ではどうもこれはおかしいような気がするのです。実際、私が「素敵な生き方をしている人だな」と感じるような人は「自分が大好きです」などとは言っていないからです。生き生きと生きている子どもたちも「今」を精一杯生きているだけで、「自分が好き」とか「嫌い」とかそんなこと考えていないと思います。私自身も「私が好き」などと考えたことはありません。「私はわたし」、ただそれだけのことです。直すべき所、もっと成長したいところもありますが、それは私のこれからの目標であって、欠点ではありません。「自分が好きな人」も「自分が嫌いな人」も、「自分」が分離してしまっています。それは「評価する自分」と「評価される自分」の分離です。それが、自己肯定感が低いことの原因なのではないかと思うのです。それはつまり、「自分が好きな人」も「自分が嫌いな人」も本質的には同じタイプの人だということです。だからこの両者は時々入れ替わるのです。「自分が好き」と自認している人がちょっとしたきっかけで自分が嫌いになったり、自分が嫌いな人がちょっとしたきっかけで自分が好きになったりすることはあるような気がします。でも、その状態が安定しないのです。だから常に不安を感じています。そのように「評価する自分」と「評価される自分」が分離している人は、いつも「自分」を見ているので前を向くことが出来ません。「自分意識」が邪魔をして、自分の周囲にいる人や、自分が置かれた状況や、自分を支えてくれている周囲の存在と素直につながることが出来ません。だから、心の中(空想の世界)では自由なんだけど、現実の世界では不自由なんです。足が地に着いていないので自由に動けないのです。禅の言葉に「随所作主」(ずいしょさしゅ)という言葉があります。「どのような状況、場にあっても、自分の主は自分であれ」という考え方です。人は、自分の主が自分自身である時「本当の自由」を感じるのです。その時、「評価する自分」も「評価される自分」も消えます。自分が自分の主であることを放棄して、自由に生きることが出来ていないから自己肯定感が低くなってしまっているのです。だから、自己肯定感が低い状態から抜け出したいのなら、自己肯定感が低い自分を否定して自己肯定感を高めようとするのではなく、「自由に生きる能力」を育てることを目指すべきなんです。とは言ってもどうしたらいいのでしょうか?

2022.01.17

コメント(0)

-

「子どもと一緒の時間を楽しむ」(体験の共有から言葉が生まれる)

子どもに「言葉」を伝えるためには、「子どもと一緒の時間を楽しむ工夫」をするだけでいいのです。「一緒」を楽しもうとすれば、必然的に「言葉」が必要になりますから。トランプをして楽しもうとすれば、トランプについてのあれこれを説明する所から始まり、遊んでいる時にも「言葉」が必要になりますよね。折り紙やあやとりで遊ぶ時にも「言葉」は必要ですよね。粘土や水で遊ぶ時にも「言葉」は必要ですよね。でも最近、色々なお母さんの話を聞いていると、「子どもと一緒の時間」を楽しめないお母さんが多いようなんです。一緒にいても「何を話したらいいのか」、「何をしたらいいのか」が分からないようなのです。そういうお母さんには「自分が昔やった遊びを想い出して子どもと一緒に楽しめばいいんですよ」と伝えています。でも、それ以前の問題として最近、「子どもと一緒にいたくない」とか、「子どもと関わるよりも自分の時間が欲しい」と考えるお母さんも増えて来ているような気がします。現代人は、なぜかみんな「自分のこと」で忙しいのです。昔のお母さんは子どもに「お手伝い」を求めましたが、簡単で便利な機械に恵まれている最近のお母さんは「お手伝い」を必要としていません。それどころか、手伝わせたら余計に手間と時間がかかってしまいます。で結局、家事は自分一人で行い、子どもは子どもだけで遊ばせようとします。その方が効率的だし、ちゃんとお手伝いが出来ない子どもにイライラすることもありません。そして、少しでも手早く家事を終わらせて自分の時間を楽しもうとします。でもその結果、子どもは「言葉」を学べなくなります。ある小児科の先生の本の中に書いてあったのですが、最近言葉の発達が遅れている子どもが増えて来たそうです。で、「言葉が遅い」ということで相談に来たお母さんに「話しかけはちゃんとやっていますか?」と聞いたところ、「言葉が分からない赤ちゃんに話しかけて、何の意味があるんですか?」という答えが返ってきたので驚いたそうです。色々な所で似たような話を聞きます。最近、子どもとの関わり合い全般に関してそういう自分中心的な感覚のお母さんが増えて来たような気がします。自分中心的だからと言ってワガママなのではありません。イジワルでもありません。ただ、相手の気持ちが分からないのです。子どもの立場に立って、感じ考えるということが苦手なんです。だから平気で子どもが傷つくようなことを言ったり、やったりしてしまうのです。子どもでもそういう子が増えて来ています。絵本なども、「まだ意味が理解出来ないから」と読んでいないお母さんも多いですが、でも、意味が理解出来るようになってから読んだのでは遅いのです。言葉を「意味を伝える道具」として使っているのは大人だけです。子どもにとって「言葉」は感覚や感情を共有するためのものなんです。美味しいものを食べている赤ちゃんに、笑顔と共に「美味しいね」と話しかけることで、赤ちゃんとお母さんとの間に感覚と感情の共有が生まれるのです。赤ちゃんは、その「共有されたもの」を表すものとして「美味しい」という言葉を学んでいくのです。「言葉」の学びの前に、「感覚と感情の共有」が必要なんです。それが「一緒の時間を楽しむ」ということなんです。

2022.01.16

コメント(0)

-

「では、どうやって言葉を伝えたらいいのか」

「では、どうやって言葉を伝えたらいいのか」ということですが、別に難しい事ではありません。無理に頑張る必要もありません。「言葉」は簡単で楽しい方法で伝わるのです。「一緒の時間」を色々な形で楽しめばいいだけなんですから。見るもの、聞くもの、体験するものを共有し、自分が受け継いだもの、自分が知っていること、自分が感じていることを子どもに伝え、一緒に楽しめばいいのです。「お母さん、ご飯作っているからあなたは一人でテレビを見ていなさい、ゲームをしていなさい」ではなく、「ちょっとこっちに来て手伝って」でいいのです。それだけで、「ご飯」に関係する様々な言葉が伝わっていくのです。お買い物に行く時も、自転車や自動車で簡単便利に済ませるのではなく、ゆとりを持って家を出て、ゆっくりと寄り道しながらお買い物をすればそれだけで色々な言葉が伝わるのです。お買い物をする時も、何を買うのかを子どもと相談するようにすれば、子どもは「キャベツ」とか「ダイコン」という名前を覚えるだけでなく、お料理される以前の姿を覚えることが出来ます。多くの子どもが「キャベツ」という名前は知っていますが、でも、「これがキャベツです」と八百屋さんの品物の中から選べる子は少ないと思います。先日、孫(5才)とお店に行った時も、レタスとキャベツの違いが分かりませんでした。お母さんは言葉を知っていれば、「それが何なのか分かっているはずだ」と思い込んでしまいますが、言葉は知っていても、その言葉が意味するものは知らないことが多いのです。「シネ!」も同じです。お母さんは子どもが友達に「シネ!」と言ったり、友達から「シネ!」と言われたりすると悲しみ苦しみますが、そういう事を言う子も、「死」というものの意味は分かっていないのです。だからそんなに深刻に考える必要はないのです。でも、だからそのようなことをきっかけにして、子どもと一緒に「死ぬってどういうことなんだろうね」ということを話し合えばいいのです。絵本や物語の中でも、「死」は出てきますから。単に、「そんなこと言うんじゃありません」という対応をしているだけでは、いつまで経っても子どもは「自分が言った言葉の意味」に気付きません。自分が相手を傷つけてしまったことにも気付きません。可愛いお花が咲いていたら足を止め、一緒に見たり、匂いを嗅いでみる。夕焼けが綺麗な時も足を止め、一緒に見てみる。そして、「空が真っ赤だね」とか「あっちの方は紫だね」などと自分が気付いたことを話してみる、すると子どもも、自分が気付いたことをお母さんに話し始めます。お母さんが子どもの頃の事を話したり、子どもの頃にやっていた遊びを伝えるだけでも、色々な言葉が伝わります。子どもが造形が好きなら、お母さんが造形の本を読んで、自分で作ってみて、それを子どもに伝えることで、造形に関する言葉が伝わります。星空を見ながら、星や、宇宙の話しをすれば、子どもの意識は宇宙にまで広がって行きます。そのことで、子どもは「自分」とか「人間」という存在を客観的に見ることが出来るようになります。お母さんが自分の気持ちや考えを子どもに話すようにしていれば、子どもも、「自分の気持ちや考えを話す言葉」を学ぶことが出来ます。どうですが。難しそうですか。でも、やってみると楽しいですよ。子どももどんどん変わりますよ。

2022.01.15

コメント(0)

-

「言葉の学びを支える子育て」

私はいつもいつも「言葉の大切さ」について書いています。それで「またか」と思う人もいるかも知れませんが、出来るだけ多くの人がそのことに気付いて、子どもたちの「言葉の育ち」を支える人が増えるまでは言い続けます。なぜなら「言葉の育ち」こそこが、子育てや教育の出発点だからです。人間が人間らしく成長するためには「言葉の学び」は絶対的に必要なものです。人間を「人間」たらしめているのは「生まれ持ったDNA」ではなく、「生まれた後から学ぶ言葉」だからです。DNAはその可能性を支えているだけです。言葉を失ってしまったら、私たちは「知性や文化を持った人間」ではなく、本能によって行動するだけの「動物としてのヒト」になってしまうのです。「言葉の育ち」をないがしろにしたら、どんなに頑張って子育てや教育をしても、子どもの育ちを支えることは出来ないのです。でも、そんなにも大切なものなのに、多くの人が言葉の本当の大切さを知りません。人間と言葉の関係を知りません。気質のワークで「自分辞書を作ろう」というワークをすることがあります。「自由」 自由とは・・・・「学校」 学校とは・・・・「子ども」 子どもとは・・・・というように、いくつかの単語について、自分が感じている意味を書いていくのです。すると気質によって同じ言葉でも意味が違って来ます。同じ言葉でも気質が違う人は違う意味で使っているのです。「木」 木とは様々な生き物の命をささえるもの 木とは天と地をつなぐもの 木とは空気を作るもの 木とは家や紙などの材料になるもの 木とは子どもの遊び相手などなどのようにです。で、「言葉」の項目で一番多いのが「コミュニケーションの道具」という説明です。確かに、「言葉」は「コミュニケーションの道具」としても使われています。でも、思考も言葉によって行われています。他者と共感する時も言葉が使われます。自分を表現する手段としても使われています。言葉には人や自分を元気にする力もあります。逆に、人の心を傷つけたり人を殺すことも出来ます。言葉で子どもの成長を支えることも出来れば、逆に阻害することも出来ます。また言葉はからだにも影響を与えます。「コンニャク」と言いながらからだを動かすとからだは柔らかく動きます。でも、「石」と言いながらだと動きがぎこちなくなります。(やってみて下さい)私がそういうことを指摘すると「確かにそうですね」という反応をするのですが、でも、「コミュニケーションの道具」以外の言葉の意味、役割に関してはあまり認識していないようなのです。それは現代人が、「言葉」に対して「コミュニケーションの道具」としての価値しか感じていないからなのでしょう。まただから「文字言葉」だけで十分なんです。実際、子どもにあまり話しかけないお母さんは多いです。その一方で、幼いうちから文字を教え、絵本なども自分で読むように仕付けているお母さんは多いです。でも、文字言葉で思考することは出来ないのです。文字言葉で子育てをすることも出来ません。文字言葉で仲間と遊ぶことも出来ません。声による言葉は相手の感覚や心やからだにダイレクトに働きかけますが、文字による言葉は相手の思考にしか働きかけません。確かに、文字による言葉でも人を喜ばせたり、苦しめたりすることは出来ます。でも、その働きは「声による言葉」のようにダイレクトに相手の感覚や、心や、からだに響くものではありません。まず、文字が思考に働きかけ言葉を解釈します、その解釈内容が心やからだに働きかけて、心やからだに影響を与えるのです。つまり、文字言葉の場合は、解釈によって喜んだり、悲しんだり、苦しんだりということが起きるのです。ですから、知らない外国の言葉で悪口が書かれてあっても少しも心は傷つきません。でも、ダイレクトに言われたら、言葉の意味は分からなくても、相手の言いたいことが分かってしまい、傷つくのです。それだけ「声による言葉」は人の感覚や、心や、からだの状態に強く影響を与えるのです。「お母さんの声や言葉」は、幼い子どもにとっては「感覚と、心と、からだを育てるミルク」なんです。

2022.01.14

コメント(0)

-

「言葉の学びと子どもの育ち」

機械を相手に遊んでいる時には「人間らしさ」は必要がありません。一人で遊んでいる時にも「人間らしさ」は必要がありません。「人間らしさ」が必要になるのは、向き合うべき相手がいて、しかも相手が人間の時だけです。そして、「人間らしさ」は遺伝子に書き込まれたものでもありません。成長の過程で、様々な体験を通して、色々なことに気付きながら、身につけ育つものです。ですから、いつも一人で機械を相手に遊んでいる子は、「人間らしさ」を育てることが出来なくなります。物理的には、お母さんや、先生や、同級生が側にいても、それらの他者との間に「人間らしい関わり合い」が存在しなければ一人で育っているのと同じことです。そのような状態の子は、まず、「言葉の使い方」を学ぶことが出来ません。お母さんに色々言われたり、テレビを見たり、他の人が話しているのを聞くことでもそれなりに「言葉」は学べますが、聞くだけでは「使い方」が学べないのです。そういう子の言葉を理解するのは困難です。なぜなら、本人は自分が言いたいことをちゃんと言っているつもりなんですが、相手が理解出来るように話すことが出来ないからです。他の人との関わり合いが少ない子は、どういう風に話せば相手が理解出来るのかが分からないのです。でも、言葉は相手がちゃんと理解出来るように話さないことには言葉として機能しないのです。相手の立場を考えずに一方的に話すのは「感情を排泄する道具としての言葉」であって、「人と人をつなぐための言葉」ではないのです。それでいながら、そういう子に限って相手がちゃんと理解してくれないと怒り出すのです。これは大人でも同じです。また、「人と人をつなぐための言葉」を学ぶことが出来ない子は、「言葉で考える能力」も育ちません。自分との対話が出来ないからです。それはまた「理性の育ちの遅れ」を意味しています。中途半端ですが、今日はこれくらいにしておきます。明日、続きを書きます。

2022.01.13

コメント(0)

-

「子どもはつながりの中で育つのです」(人間らしさの育ち)

昔、人々は「人と人のつながり」の中で生きていました。「つながり」の中で食べ物を得、「つながり」の中で危険から身を守り、「つながり」の中で愛をはぐくみ、「つながり」の中で子どもを産み、「つながり」の中で子どもを育てていました。そして、その「つながり」を支えるものが、「人間らしさ」という言葉に象徴されるものだったのです。「思いやり」や、「優しさ」や、「共感する能力」や、「助け合う能力」などといったものは、その「人間らしさ」の一部です。そういうものがなければ「つながり」を支えることが出来なかったのです。そして、人々が「人と人のつながりの中で生きている」というのは現代でも同じです。私たちが毎日食べているものは、自分以外の誰かが育てたり、捕ったり、加工したり、運送してくれたものです。電気も、スマホも、自動車も、自分以外の誰かが作り、運び、販売してくれているから、私たちはその恩恵に浴することが出来るのです。でも、昔の「つながり」は「自分の感覚でリアルに実感できるつながり」でした。自分の知り合いが畑に行って採ってきた野菜や、自分の知り合いが狩りに行って捕ってきた魚や肉を使って、自分のお母さんや知っている人がお料理を作ってくれました。また、自分の知り合いが作った道具を使い畑を耕し、ものを運び、家を建てました。昔の人の生活では、「つながり」がダイレクトだったんです。直接顔を見て、直接言葉を交わし、時にはからだとからだで関わり合うようなつながりだったんです。当然、感情のぶつかり合いも多かったでしょう。でも、だからといって「私はわたし、あんたはあんた、別々に生きましょう」ということも出来ませんでした。人は「つながり」の中で助け合わないと生きることが出来ない動物だからです。だから、円満なつながりを維持するために、「思いやり」などの「人間らしさ」が必要だったのです。でも、人々が簡単・便利を求め、それに応えることが出来るような機械や、インフラが整備されてくると、「つながり」の形も変わってきました。「つながり」自体は今でもあるのですが、その「つながり」が間接的になってしまったのです。作った人の顔を知らなくても、食べ物や物を手に入れることが出来るようになりました。安全も、生活に必要なものも、娯楽も、お金さえあれば手に入れることが出来るようになりました。「人間らしさ」でつながっていた社会が、「お金」でつながるようになったのです。その結果、煩わしい人間関係を減らすことが出来るようになり、「人間らしさ」もさほど必要とされなくなりました。子育てや教育においても、みんな、「人間らしさ」を育てることよりも「お金を稼ぐ能力」を育てることの方に熱心になりました。でも、お金第一主義の現代社会でも、お金だけで100%解決出来るようになったわけではありません。家族や、友達や、親子や、夫婦といった関係では、今でもお金は無力です。心はお金では買えないからです。実際、お金がいくらあっても親子の関係が良くなるわけではないですよね。子どもがちゃんと育つわけでもないですよね。家族の関係が良くなるわけでもないですよね。仲の良い友達がイッパイできるわけでもないですよね。(取り巻きは増えるかも知れませんが・・・)夫婦関係が良くなるわけでもないですよね。社会的な活動は「つながり」がなくても、「お金」があれば何とかなりますが、命や、心や、からだにダイレクトに関係するような活動においてはお金は通用しないのです。子どもの心とからだの成長もお金では買えません。知的な成長だけはお金で買える部分も大きいですが、「心とからだの成長」を伴わない知的な成長は危険です。頭の使い方を間違える可能性が高くなるからです。子どもたちが群れて遊んでいるような場でもお金は通用しません。森の中や原っぱなどで群れて遊んでいる子どもたちにお金は関係がないのです。そのような遊びの場で必要なのは「お金」ではなく「人間らしさ」です。一人一人に、お互いにお互いを思いやるような人間らしさがないと、遊びが楽しくならないからです。子どもたちは群れ遊びを通して人間らしさを育てているのです。ケンカもしますが、お互いに痛い思い、悲しい思いをすることで優しさや思いやりの気持ちを育てているのです。でも今、そのような「群れ遊びの場」も壊滅寸前です。大人達が、子どもたちの遊びの空間、遊びの仲間、遊びの時間を奪い、一人でも簡単に遊べて、面白くて、刺激が強くて、面倒な人間関係を必要としない「お金で買うことが出来る遊び」を与えてしまっているからです。その結果、子どもたちは「人間らしさ」を育てることが困難になりました。

2022.01.12

コメント(3)

-

「社会性の育ちを支えることが困難な時代の子育て」

私は基本的に、「子どもの成長を支えるために必要な子育てや教育のあり方」を伝えたいと思っています。そして基本的に、「子どもの成長のあり方」や「子どもの成長に必要なもの」は生物学的に決まっているものなので、社会の変化に合わせて変化はしません。変化したように見える部分もありますが、それは食べ物とか生活環境の変化に伴うものであって、本質的な部分での「子どもの成長のあり方」自体が変化したわけではありません。「からだの成長に必要なもの」を食べなければ、健康なからだは育ちません。それは今も昔も変わりません。そして、「からだの成長に必要なもの」も今も昔も変わりません。それと同じように、「心の成長に必要なもの」を成長の過程で子どもが得ることが出来なければ、子どもは心を育てることが困難になります。そして、「心の成長に必要なもの」も昔から変わっていません。その「心」がちゃんと育たないと、自分の意思で、自分の人生を前向きに生きて行くのが困難になります。人の評価や人目ばかりを気にして生きるようになってしまうからです。また「心の成長」は「からだの成長」とセットになっています。「心の状態」は「からだの状態」の表れであると同時に、「からだの状態」は「心の状態」の表れもあるからです。その「子どもの心やからだの育ちに必要なこと」の中には「社会性の育ち」も含まれます。社会性が育っていなければ、「一人前の大人」として自立して生きて行くことが困難になってしまうからです。問題は、その「社会性の育ち」はお母さんがどんなに頑張っても、お母さん一人では支えることが出来ないということです。社会性を育てるためには「社会との出会い」が必要です。筋肉を育てるためには筋肉を使う活動が必要ですが、それと同じように社会性を育てるためには社会との出会いが必要なんです。そして、「社会」を体験するためには「自分と対等な他者」の存在が必要になるのです。「ケンカ」は「社会性の学び」の大事な入口なんです。ワガママを言っても許してくれる相手と関わっているだけでは、社会性は育ちようがないのです。ゲームも「自分と対等な他者」ではありません。社会性を育てるためには、自分の都合だけでリセットできない相手が必要なんです。最近の子は、その社会性を育てることが出来ないまま、学校を卒業して社会に放り出されています。それでもうまく「言われたことだけをやっていれば収入が安定するようなレール」に乗ることが出来ればいいのですが、そのレールに乗れなかった子は途方に暮れることになります。社会性が育っていない子は、他者に依存する以外の生き方を知らないからです。

2022.01.11

コメント(0)

-

「教える・伝える・育てる」(教えるだけでなく、伝え、育てる子育てと教育)

「教育」という言葉は「教える」という言葉と「育てる」という言葉が合体して作られています。それは、子どもの育ちには大人によるその二つの関わり方が必要だからなのでしょう。でも、今広く行われている子育てや学校教育を見ていると「教える」ばかりが先行して、「育てる」が抜け落ちてしまっているような気がするのです。実際、お母さんも、先生も「正解」を子どもに教え、「覚えなさい!」「守りなさい!」と言うばかりです。そういうお母さんの口癖は「何回言ったら分かるの!!」です。「ケンカはダメっていつも言ってるでしょ」「ゲームは時間を守りなさいっていつも言っているでしょ」と言われても、子どもはそんなもの無視します。自我の働きが未成熟な状態の子どもは、自分の行動をコントロールする能力も弱いからです。それでお母さんが「何回言ったら分かるの!!」と怒鳴ることになるのですが、そういう「押しつけるような子育て」しかしていないから、子どもは自分の行動をコントロールする能力を育てることが出来ないのです。これは子どもの問題行動全般に言えることですが、正解を押しつけたり、禁止を押しつけたりするだけでは子どもの行動は変わらないのです。強く叱ったり、怒鳴ったり、打ったりすれば子どもは無気力になります。そのことで「大人を困らせるような問題行動」が減ることもあります。でも、そのような状態になってしまった子は思春期以降に更に深刻な問題を抱えることになります。でもその一方で、「ケンカはダメ!!」と叱られなくても、ケンカをしないで仲良く遊ぶことが出来る子がいます。そういう子は、「仲間と遊ぶ遊び方」や「仲間と遊ぶ楽しさ」を知っている子です。ゲームも、お母さんに叱られなくても適度に遊ぶだけで度を超さず、他の事でも遊ぶことが出来る子もいます。そういう子は、ゲーム以外の遊びや、ゲーム以外の遊びの楽しさを知っている子です。他の事でも同じです。子どもの問題行動は、知識や禁止の押しつけによって解決しようとするのではなく、子どもの人間としての成長を支えてあげれば自然と消えて行くのです。最近、「死刑になりたいから人を殺しました」とか「刑務所に入りたいから事件を起こしました」というような事件が多いような気がします。そういう人に「人を殺すことは悪いことだ」と正解を押しつけても無意味です。また、罰則も意味がありません。そういう人を減らすためには、子どもたちに「生きるって楽しいよ」「学ぶって楽しいよ」「仲間とつながり合うって楽しいよ」ということを知識としてではなく、実感として伝える必要があるのです。それが「育てる」という事なのです。「育てる」ということは「子どもの頭と、心と、からだの成長を支える」ということなんです。ただ、衣食住を与えて、からだだけを無事に大きくすることだけではないのです。逆に言うと、そういう「育てる」(子どもの成長を支える)という意識が社会全体から失われてきてしまったから、そういう人が増えて来たのだと思います。

2022.01.10

コメント(0)

-

「子どもの成長を促す遊びとは」

幼児期の子どもの成長にとって一番大切なことは「つながる」ことです。そして、子どもが喜ぶ様々な遊びはそのためのものです。2才頃までの幼い子どもは、お母さんとつながり、人間とつながり、言葉とつながり、様々な感覚を通して自分自身や周囲とつながる必要があります。そのためには触れあい遊びや、言葉かけや、歌いかけることが必要になります。この時期の遊びは大人から子どもへと働きかけるものが中心になります。3才頃から子どもたちは仲間と一緒に群れて遊ぶようになります。でも、まだ単に「一緒」が楽しいだけで、ルールや役割で遊ぶことが出来ません。この時期の子どもたちは、一緒に声を出す、一緒に走る、一緒にゴロゴロする、一緒に飛び跳ねるだけで喜びます。だから大人はそれを促すように関わります。子どもがやりたいことを補助する必要もあります。ごっこ遊びをやらせようと思うのならそれなりの小道具も必要になります。また、おとなが「みんな一緒」のきっかけ作りをする必要がある場合もあります。ただし、「遊びの場」では大人はあくまでも環境を用意し、きっかけを作り、周囲から見守る存在でなければなりません。大人が主人公になってはいけないのです。大人が子どもを喜ばせるために頑張りすぎると、大人が主人公になってしまい、子どもは大人に依存するようになります。そして、大人に依存しないと遊べなくなってしまうのです。テレビゲームやおもちゃなどの遊びも「お金が必要」という点で「大人に依存する遊び」です。そのように大人に依存しないと遊ぶことが出来ない子は精神的に自立することが出来なくなってしまいます。なぜなら、子どもは「仲間との遊びの場」でしか、精神的な自立を育てることが出来ないからです。どんなに子どもが喜んでも、子どもを「お客さん」にするような遊びは子どもの成長を阻害するのです。ちなみに、ゲームやおもちゃでの遊びも依存につながります。とにかく、子どもにとって一番成長を促すのは仲間との遊びなのです。7才までのこの時期に「仲間作り」の能力を育てることが出来ないと、大人になっても仲間作りが困難になってしまいます。そしてそのような若者達が急増しています。だからといって、「放っておけばいい」ということではありません。昔、子どもたちが地域の中で異年齢の仲間達と群れて遊んでいた頃には、大人がいなくても子どもたちは自由に遊ぶことが出来ました。でも、異年齢の集団が失われてしまった現代では誰かが遊びの場を作り、遊びを教え、遊びのリーダーになる必要があるのです。そして時にはその役割を、お母さんやお父さんがやらなければならない時もあります。一人遊びになれてしまっている今の子どもたちは、幼稚園などで大勢仲間がいても、2,3人の小さなグループを作るばかりで、みんなで一緒に遊ぼうとはしません。だからそのためのきっかけには大人の働きかけが必要なのです。そういう状態の子どもたちがつながって遊ぶためには、お母さんや周囲の大人達がつながり合う必要があるのです。子どもは大人を手本にして成長するのですから。

2022.01.09

コメント(0)

-

「私たちの生活が変わらなければ教育は変わらない」(子どもは何にも悪くない)

最初に告知です。2月からZoomで気質の勉強会を始めます。原則として、第三金曜日の10:00~11:30でやります。参加費は2000円/回です。ただし、Zoomでは込んだワークが出来ないので、簡単なワークと講義が中心になります。また、何回続くかも不明です。その代わり、質問大歓迎です。ですから、「すでに気質を勉強したけどよく分からない」という方にも向いていると思います。お問い合わせ、参加申し込みは「こちら」までお願いします。******************色々な方から、今の学校の切羽詰まった状況を聞きます。不登校の子はもうそこいら中にいます。私の周辺にも何人もいます。行きたくても行けない子もいっぱいいますが、「学校にはもう行かない」と決断した子もいます。学級崩壊の話も良く聞きます。ニュースなどを読んでいると子ども達だけでなく先生達も大変なようで、不登校になってしまった先生もいっぱいいるようです。うちの子が学校に行っている時もいました。その先生は学校には来るのですが、職員室から出ないのです。職員室登校です。精神的な病に罹ってしまった先生や、それが理由で学校を辞めてしまった先生の話しもよく聞きます。昔から知っている知り合いの先生も心の病で学校を辞めました。多くの場合、そのような状況の原因は「子どもの問題」だと考えられています。実際、不登校も、学級崩壊も、イジメも、「子どもの問題」として扱われています。でも、そう考えている限り状態はますます悪化して行くでしょう。なぜなら「子どもの状態」を決めているのは「大人の状態」だからです。子どもは大人達の鏡だからです。子どもの状態は大人の状態によって決まってしまうのです。そういう状況の中でなんとかして学校を、教育現場の状況を改革しようとして頑張っている人達がいます。それはそれで素晴らしいことです。それで救われる子もいっぱいいるでしょう。でも、大人の生活や意識が変わらない限り、その変化は一時的、部分的なものにしかならないでしょう。なぜなら、「教育の形」は、「人々が社会に対して何を望み、どのように生きようとしているのか」ということによって決められてしまうからです。(政治の形も同じです。)ですから、「大人の意識」が変わらないことには「教育の形」は変わらないのです。私はいつも「今時の子どもは・・・」と子どもの問題を色々と書いていますが、それは子どもを非難し、子どもを変えるためではなく、「大人の生き方がこういう所まで、こういう形で影響を与えているのですよ」ということを伝えるためです。「子どもの問題点」を見ていくと、「大人の生き方の問題点」が見えてくるのです。子どもがゲームに依存してしまうのも大人の生き方の反映なんです。ですから、子どもの状態を変えるとか、学校教育のあり方を変えるような活動は、大人の生き方を変える活動とつなげて考える必要があるのです。子どもの状態を変えたいと望んでいるお母さんは多いですが、子どもの状態を変えたいのなら、まず、お母さんが自分の生き方を見直すところから始める必要があるのです。

2022.01.08

コメント(0)

-

「人間の育て方」(子どもの意思と意欲を尊重する子育て)

最初に告知です。2月からZoomで気質の勉強会を始めます。原則として、第三金曜日の10:00~11:30でやります。参加費は2000円/回です。ただし、Zoomでは込んだワークが出来ないので、簡単なワークと講義が中心になります。また、何回続くかも不明です。その代わり、質問大歓迎です。ですから、「すでに気質を勉強したけどよく分からない」という方にも向いていると思います。お問い合わせ、参加申し込みは「こちら」までお願いします。******************見ているだけでは「物」は動きません。手を動かさずに考えているだけでは物は作れません。いくら一生懸命スイッチを眺めていてもスイッチは入りません。そんなことが出来るのは、超能力者か魔法使いぐらいなものです。そしてそれが「物」や「機械」と「人間」の関わり方でもあります。そして、多くの大人がそれと同じような意識で子どもを育てたり、教育をしたりしています。実際、「うちの子は勉強しなさいと言わないと勉強しない」と嘆いているお母さんは多いです。「片付けなさいと言わないと片付けない、手を洗いなさいと言わないと手を洗わない」と言って子どもを追い立てているお母さんはいっぱいいます。子育て書には「子どもを思い通りに動かすためのハウツー」が色々書いてあります。「我が子を天才に育てる方法」などというような本もあります。本屋さんに行くとそのような「ハウツー本」がいっぱい並んでいます。お母さんからの相談でも、「子どもに言うことを聞かせるハウツー」を聞いてくるお母さんは多いです。でも、ハウツーだけで子どもを思い通りに育てることが出来るのなら、この社会には天才が溢れているはずです。でも、実際にはそんな気配は全くありません。「子どもは天才だ」とか、「子どもには無限の可能性がある」などと言う人は多いですが、実際には大人達が子どもたちのその才能や可能性を潰してしまっています。多くの大人達が、その才能や可能性を利用して大人の期待を実現しようとしてしまうからです。子どもが持っている才能や可能性は、その子どもが自分の人生を、自分らしく、生き生きと、幸せに暮らすためのものです。決して、大人の期待に応えるためのものではありません。子どもの能力や才能は「大人のためのもの」ではなく「子ども自身のためのもの」なんです。それを誤解して、「こんなにも才能があるのならこういうことも出来るよね」などと子どもの才能を利用して大人の期待を実現しようとすると、子どもは「自分の人生を自分らしく生きる意思と意欲」を失ってしまうのです。その結果、子どもの才能や可能性は急激にしぼんでいきます。子どもは、大人が「やれ」と言わなければ何もしないわけではありません。いつも、自分で感じ、自分で考えて行動しています。少しもジーッとなんかしていません。機械は人間が指示しなければ動かないし、指示したことしかしませんが、人間の子どもは、大人の指示がなくても、自分の判断で、自分に必要なことを求めて常に動いているのです。だから大人は子どもに手を焼き、子どもを思い通りに動かすハウツーを知りたがるのでしょうが、でもそれが子ども自身がやりたいこととつながっていなければ子どもはやる気を失ってしまうのです。一時的には思い通りに動かせたとしても、思春期頃に色々な問題が出て来ます。表面的には出てこなくても子ども自身が苦しみます。だからといって「好き勝手にさせなさい」ということではありません。子ども自身も好き勝手は望んでいないからです。子どもは、好き勝手にやっても成長出来ないことを知っているのです。だから見て、聞いて、やってみて学ぼうとするのです。ケンカをしながらでも仲間と一緒に遊ぼうとするのです。でも、一度「好き勝手」を覚えてしまった子は、そこから抜け出すことが出来なくなります。そして、「好き勝手にやらせることが子どものためになる」と勘違いしている人もいっぱいいます。

2022.01.07

コメント(0)

-

「子育てと教育のあり方を考え直してみませんか」(子どもの育ちに必要なもの)

命の働きというものは実に不思議で精妙に出来ています。足の指から目や耳や内蔵までが密接につながり合って「命」というものを支えています。そこには無駄なものは一つもありません。また、一つの働きが調子悪くても、他のものが補うようなシステムもあります。目が見えなければ耳の働きや肌感覚がそれを補おうとします。手や足が失われても、他の部分を使って何とかしようとします。そうやって命を守ろうとするのです。幼児期はからだを思いっきり動かして色々学ぶ時期なんですが、それが出来ない子は、空想の世界の中で遊ぼうとします。本来は、心とからだがつながった状態で色々遊び、活動するのが子どもの成長にとっては自然なんですが、からだを動かせなければ心だけでも動かして、心の成長を守ろうとするのです。その結果、心とからだのつながりが育たなくなり、微妙なからだの使い方が出来なくなりますが、現代人の生活は、昔の人ほどからだの能力に依存していないので、からだの使い方が下手でも生活に困ることはありません。ただ、心とからだがしっかりとつながっていないと、心もからだも不安定になり、不安も強くなります。でも、そういう精神的な問題点は「気のせい」「本人の努力で解決すべき問題」として処理されてしまい、「子どもの育ちの環境」を見直すという動きにはつながりません。人間は非常に柔軟性が高い動物なので、子ども時代の育ちに多少問題があっても、他の要素で補うことで何とかなってしまうことが多いので、明確な因果関係を証明出来ないのです。間違った子育てをされても、人との出会いで運がいい子はちゃんと育ってしまうのです。そのため、社会全体から「本来、子どもの育ちに必要なものは何なのか」という視点が失われ、「大人の都合を子どもに押しつけるような子育てや教育」が一般化してしまいました。それでも、ちゃんと育つ子はちゃんと育つので、そのこと自体に問題があることに気付かないのです。でも、個々の子どもではなく、一般的な子どもたちの全体な状況を見ると色々と困った状態になってしまっています。確かに子どもの成長には柔軟性があるのですが、その柔軟性にも限界があるのです。そして今、多くの子どもたちがその限界を越え始めています。うちの教室でも、教室を始めた30年前より、本が読めない、話が聞けない、自分の意見や考えを説明出来ない、根気がない、考えようとしない子が明らかに増えて来ています。みんないい子はいい子なんです。でも、大人になっても、一人の人間として精神的に自立出来るような成長をしていない子が多いのです。そして実際、精神的に自立していない大人も増えて来ています。そういう人は子どもや周囲の目に簡単に振り回されてしまうため、子育ても苦しくなります。学校も大変な状態になってしまっているようです。私が子どもの頃(昭和30年代)は一クラス50人で、先生は一人っきりで授業をしていました。でも、学級が崩壊しているクラスなどありませんでした。でもいま、程度の差は色々あるでしょうが、学級崩壊はどの学校にもあります。担任の先生以外に補助の先生が入ってもまとまらないクラスがいっぱいあります。「まともな子ほど学校に行きたがらない」というようなことまで言う人すらいます。「押しつける子育て」、「押しつける教育」はもう限界まで来てしまっているのです。でも、そういう状況を目の前にしても、大人達は更に強く押しつけることしか思いつきません。そういう状況を変えるためには、「命の働きや子どもの成長の必要なものは何なのか」、「子どもの心やからだの育ちに必要なものは何なのか」ということをもう一度考え直すところから始める必要があるのです。それはまた、大人達が自分たちの生き方、社会のあり方を「命の働き」や「心とからだの健康」という視点から考え直す所から始める必要があります。

2022.01.06

コメント(0)

-

「言葉とからだ」

最初にあれこれ告知をさせて頂きます。<気質の連続講座> 茅ヶ崎駅の近くの公共施設今年の4月から茅ヶ崎でやっている気質の講座の新しいタームが始まります。月1で、土日の午前です。参加費は2000円/回です。<からだの会>茅ヶ崎駅近くの公共施設からだの面白さを色々と体験し学ぶ「からだの会」も毎月やっています。ブログでは伝えることが出来ないことを色々と伝えています。これは月曜日の午前です。参加費は2000円/回です。今月は17日です。<Zoomで気質>2月からZoomでの気質講座もやります。金曜日の午前10:00~11:30で月一回の予定です。これも2000円/回です。ただし、Zoomでは簡単なワークしか出来ないので、講義がメインになります。また、何回続くかも不明です。<Zoomで井戸端>これはもうスタートしているのですが、Zoomであれこれ話し合う「Zoomで井戸端」もやります。基本的に水曜日の午前で、今月は19日(水)の10:00~11:30です。これは特に決まったテーマを決めずに参加者の意見を聞きながら進めています。19日は「心とからだのことを話し合いたい」という意見があったので「心とからだ」についてのあれこれを話し合います。どんどん意見を言って下さってもOKの会です。詳しくは「Zoomで井戸端」のHPを見てみて下さい。いずれの講座も、お問い合わせは「こちら」まで。********************「心とからだはつながっている」とか「一体である」というようなことはよく言われます。でも、これは一人の人間の内側の話しです。その一人の人間が生きて行くためには外側の世界ともつながらなくてはなりません。そうしないと獲物を捕ることも、敵から逃げることも、子孫を残すことも出来ませんから。その、一人の人間を外の世界とつないでくれているのが「感覚の働き」と「言葉の働き」なんです。人間以外の動物たちは「感覚の働き」だけで、自分が生きている世界とつながっているのですが、人間は「言葉の働き」を通しても世界とつながっているのです。というか、人間の場合は、「感覚の働き」よりも「言葉の働き」の方が優勢かも知れません。私たちが見たり、聞いたり、感じたりしているのは「言葉が創り出した世界」だからです。私たちは「言葉が創り出した世界」を生きているのです。と、いきなり言われてもどういうことか分かりませんよね。このことを説明するのはなかなか困難なんですが、実際、違う言葉を持っている人達は(物理的には)同じものを見ても同じものを見ず、(物理的には)同じ音を聞いても同じ音を聞かないのです。日本のニワトリは「コケコッコー」と鳴きますが、英語圏のニワトリは「cock-a-doodle-doo」(クックドゥードゥルドゥー)と鳴きます。なんてことはありません。日本でも外国でも、ニワトリは同じ声で鳴いているのです。でも、異なった音に聞こえてしまうのです。それはニワトリの鳴き声を自分が使っている言語の音に脳が勝手に変換してしまうからです。また日本人は葉っぱがヒラヒラ落ちてくる状態に何かを感じます。その何かが「ヒラヒラ」という感覚なんです。そして日本人はその感覚を表す言葉を持っています。まただから「ヒラヒラ」が聞こえるのです。でも、日本以外の人はヒラヒラを聞くことが出来ないようです。「雲がムクムク」も同じです。私たちは「赤」という言葉を持っています。だから「赤という色」を認識出来るのです。「わさび色」という言葉を持っているから「わさび色」を認識出来るのです。繰り返しますが、私たちは「言葉が創り出した世界」を生きているのです。それだけではありません。言葉は私たちの心やからだにも強い影響を与えています。実際には何もされていないのに「バカ!」と言われたらからだは固まりますよね。「大好きだよ」と言われたらからだは緩みますよね。また、「コンニャク」とか「あったかい」とか「気持ちがいい」と言うだけで人のからだは緩みます。ただ言うだけでからだは変わるのです。もちろんその逆も起こります。「石」とか「嫌い」とか「寒い」という言葉を言うだけで人のからだは固まるのです。私たちの心も、からだも、言葉と一体なんです。だから子どもの心とからだを育てようとする時には、「言葉育て」が非常に重要になるのです。乱暴な言葉を使う子は心もからだも固いのです。

2022.01.05

コメント(0)

-

「言葉や物語と出会わせてあげて下さい」

次に「言葉」や「物語」との出会いも必要です。言葉や物語の世界を楽しむことが出来ない子は、例えば「木」を見ても、「物質としての木」しか見ることが出来ません。そのため、心が動きません。心が動かなければ意識も、感覚も、からだも動きません。命が活性化しないのです。そういう状態の子に、木についての何かを体験させようとしても無理なんです。体験したことが頭の中にも、心の中にも、からだの中にも入って行かないからです。結局、何も発見出来ず、何も学べず、ただ疲れるだけになります。そして、「もうやりたくない」という学びだけが残ります。「言葉や物語との出会い」には「人そのものとの出会い」に近いものがあり、意識や感覚を開かせ、心とからだを動かす力があるのです。でも、本に書いてあるだけの「知識」にはその力がありません。むしろ、物語とつながらない知識は、子どもの頭や、感覚や、心や、からだを固めてしまい、子どもを身動きが出来ない状態にしてしまうのです。体験とつながらない知識を頭の中にいっぱい詰め込んだだけの子は、「自分は何でも知っている」と思い込んでしまいます。さらに「何でも知っている自分は何でも出来る」と思い込んでしまいます。例えばですが、「自転車の乗り方」という本を読んだだけなのに、「自分は簡単に自転車が乗れる」と思い込んでしまうようなものです。「知っていること」と「出来ること」の違いを知らない子は簡単にそういう勘違いをしてしまうのです。そして実際、今、そういう状態の子が非常に多いのです。テレビやネットや本などを通して、知識や情報はいっぱい持っています。で、動画の中の人は簡単にやっているので、自分も簡単に出来ると錯覚してしまっているのです。これは大人でも同じです。私は楽器を作るのが好きでインディアン・フルート」なるものを何本も作りましたが「これは私が作りました」とその作ったものを見せると、いとも簡単に「私も作りたいので、作り方を教えて下さい。」と聞いてくる人がいっぱいいるのです。でも、簡単に「作り方を教えて下さい」と聞いてくるような人に教えても、絶対に作れません。それが分かっているので「作り方」も適当にしか教えません。またそういう人は、実際にやらせてみても、「リアルな世界」が「自分の想像」と違うことに気付くと簡単に諦めます。リアルな体験から学ぼうとはしないのです。でも、「木の種類は何がいいのですか」「どうやって木の中をくりぬくのですか」「音程の穴はどうやって決めるのですか」「どういう仕組みで音が出るのですか」などと聞いて来るような人には教えます。そのような質問が出来る人は、それなりの体験をしてきて、リアルな世界を知っている人だからです。どういう質問が出来るのかで、その人がどういう意識の人で、どういう生き方をしているのかが分かるのです。これは子育ての質問でも同じです。質問の内容を聞けば、その人がどういう子育てをしているのかが大体想像出来るのです。いきなり、「こういう時はどうしたらいいのでしょうか?」と聞いてくるような人は、あまり子どもを観察していない人です。子育てもマニュアルに従ってやっている人です。子どもとの対話も少ないと思います。それに対して、「子どものこういう行動にはどういう意味があるのでしょうか?」とか「何遍言っても子どもが言われた通りにしないのは何でしょうか?」と聞いてくるよう人は、子どもと共に成長したいという意識がある人です。そういう人は、子どもとの関わり合いから多くを学び、子どもとと共に成長することが出来る人です。こういう「言葉の使い方」もまた、子どもは親や周囲の大人から学びます。言葉の使い方を通して子どもは親から意識の使い方を学んでいるのです。と言われてもよく分からない人は、子どもに物語をいっぱい読んであげて下さい。子どもは「物語の言葉」と出会うことでも、言葉の使い方や心やからだの使い方を学ぶことが出来るからです。ただし、子どもに読ませるのではないですからね、大人が読んであげるのですからね。

2022.01.04

コメント(0)

-

「からだで学ぶということは」(耳を傾ける能力)

だからといって、ただ体験させれば、からだで学ぶことが出来るのかというと、事はそう簡単ではありません。同じような体験をさせてもそこから学べる子と学べない子がいるからです。体験する事で興味を持つ子もいれば、「もうやりたくない」と思う子もいます。同じものを見ていても何かに気付く子もいれば、何も気付かない子もいます。鳥の声や風の音などが聞こえていても、その音に気付く子もいれば気付かない子もいます。色々なことを体験したいと思う子もいれば、体験を望まない子もいます。そういう子は家から出ずに、動画を見たりゲームをしたりするだけで満足します。世界が閉ざされてしまっているのです。世界が閉ざされている子は、新しい体験を望まないし、体験しても何も発見出来ないし、楽しくもないし、何も学ぶことが出来ないのです。当然、体験を求めて行動することもありません。そういう状態の子に何かを体験させたいと思っていきなりやらせても、学べるどころか逆に嫌いになるばかりです。森や自然の中で子どもを育てたいと願っている人は多いですが、それを喜ぶ子もいれば喜ばない子もいます。森や自然の中で色々な体験をして楽しく学ぶことが出来る子もいれば、どうしていいのか分からず、からだを固めて時間が過ぎるのを待つだけの子もいます。自分の意思で自由に感じ、考え、行動することが出来る子にとっては、森や自然の中は「体験と発見と学びの宝庫」ですが、それが出来ない子にとっては森や自然の中よりも遊具のある公園の方が居心地がいいです。では、そのような違いはどのように生まれるのかと言うことです。まず必要なのは「親子の対話」です。一見、「からだを使った学び」と「親子の対話」は関係がないように思えますが、意識の使い方においては同じなんです。実際、学び上手な子は、対話もちゃんと出来ます。その逆も言えます。問題行動をよく起こすような子は対話能力も低いです。そして、体験から学ぶ能力も低いです。そのような子は、話すことは出来ても聞く(聴く)ことが出来ないのです。話すことも相手のことを考えず、自分中心の視点でばかり話すので理解が困難です。聴く能力はお母さんが子どもの言葉に耳を傾けることによってしか育たないのです。「ちゃんと話を聞きなさい」と怒鳴ってばかりいたら「話を聞くことが出来ない子」に育つのです。子どもの言葉に耳を傾け、その気持ちを理解し、言葉を返す。そのやり取りの中で子どもはお母さんの言葉に耳を傾ける能力が育つのです。そしてそれが、「体験から学ぶ能力」や「からだで学ぶ能力」の基礎になるのです。一見関係がないように見えることでも、子どもの成長においてはみんなつながっているのです。

2022.01.03

コメント(0)

-

「からだでの学びが頭での学びを支えているのです」

「冷暖自知」という言葉があります。goo辞書には以下のように説明されています。冷たいか暖かいかは、飲んだ自分しか分からない意から。仏教のことばで、禅宗では、悟りは人から教えられて理解できるものではなく、本人が悟らなければ理解できないとされる。「冷(れい)暖(だん)自(おのずから)知(しる)」と読み下す。本来、この言葉は仏教用語のようですが、でも、日常的な体験を伝えようとする場合にも同じことが起きています。子どもが熱いやかんに触ろうとすると、お母さんは慌てて「熱いからダメよ」とか「火傷するよ」などと言って止めますが、子どもにはお母さんが言っている言葉の意味が分かりません。高いところに登っている時も、お母さんは「危ないから止めなさい」といいますが、落ちて痛い思いをしたことがない子は「だいじょうぶ だいじょうぶ ぼくはおちないから」などと根拠のないことを平気で言います。以前教室に来ていた子で、「戦争に行って鉄砲で人を撃ってみたい」と言う子がいたので、「自分の方が撃たれて死んでしまうかも知れないんだよ」と言ったら、「僕は大丈夫」と答えました。私自身、子どもの頃は親に色々な要求を言ったり、文句ばかり言っていたのに、自分が親になってみて始めて、親の気持ちが分かりました。「苦労をかけたんだな」ということも分かるようになりました。これもまた「冷暖自知」です。実は、「本来の学び」や「人を育てる学び」というものは、全て「冷暖自知」の原理で成り立っているのです。やってみて、実際に体験する事で学びが成り立つのです。特に、思春期前の子どもには冷暖自知的な学びが絶対的に必要なんです。それが「からだでの学び」ということです。「知識での学び」が有効になるのは思春期が始まる頃からです。一つの目安としては10才以降です。思春期頃になると、知識を自分の体験を通して理解する事が出来るようになるので、「知識による学び」を「体験による学び」とつなげることが出来るようになるからです。実は、知識をちゃんと理解するためには、それとつながるような体験が必要なんです。抽象的な思考は具象的な体験や思考を土台として生まれるのです。「命」という抽象的な概念は、身近な人や様々な生き物の生き死にに関わることで理解出来るようになるのです。そのため、思春期前に、十分にその「体験による学び」をしてこなかった子は、思春期が来ても「知識をただ覚える」という学び方しか出来なくなってしまうのです。「見て学ぶ」、「聞いて学ぶ」ということも出来ません。とにかく体験のない子は「見たこと」、「聞いたこと」を理解出来ないのですから。そのため、暗記科目は何とかなりますが、自分の頭で考えないことには解くことが出来ないような応用問題や理科系の問題には歯が立たなくなります。そのような子は、学校を卒業して会社に入っても「言われたこと」しか出来ません。「自由にやっていいよ」と言われると途方に暮れます。それでも部下として使われているうちは何とかなりますが、部下をあてがわれて指導や教育をしなければならなくなった時に途方に暮れます。子育ての場でも途方に暮れます。会社を退職したあとや、会社に就職できなかった時も、途方に暮れます。そして今、そういう人がいっぱいいます。

2022.01.02

コメント(0)

-

「自分を諦めないで下さい」(自分の可能性に気付く)

明けましてお目出度うございます。今年も宜しくお願いします。写真は横着して我が家のロフトから撮った「2022年の初日の出に光る富士山」です。*************よく、「子どもには無限の可能性がある」などと言いますが、それはあくまでも「可能性」に過ぎません。また、その可能性は条件が満たされないことには開きません。リンゴの種には美味しいリンゴを実らせる可能性がありますが、必要な条件の下で育てられなければその可能性は消えます。これは子どもの成長でも同じです。子どもは幼い頃には何にでも意欲を持って取り組み、色々なことにチャレンジし、ドンドン能力を高めて行きます。多くの親が、そんな「我が子の日々成長する姿」を見ていて「うちの子天才なんじゃないか」と思います。でも、大人達がそんな子どもの可能性に欲を出して、「あれもさせてみよう」「これもやらせてみよう」などと、「子どもが求めているもの」を与えるのではなく、「大人が求めているもの」を要求し始めると、急に子どもは成長への意欲を失います。それでも最初のうちはお母さんやお父さんが喜んでくれるのが嬉しくて積極的に取り組むのですが、自分がやりたいことでなければ上達しないので、子どもはすぐに自分には親の期待に応えることが出来ないことを悟ってしまうのです。でも、それを止めたらお母さんやお父さんの期待を裏切ることになります。嫌われてしまうかも知れません。それで、苦しくても頑張ります。それでも思春期が来る頃に我慢しきれなくなり、反抗期と共に親の期待に応えることを止めて自分のやりたいことをやり始める子もいますが、親の支配が強すぎると子どもは親の期待を拒否できずに、自分を否定し続けながら、苦しみながら生きることになります。これはどの気質の子にも起こりうることですが、特に、憂鬱質と多血質の子に起こりやすいような気がします。この状態になると、元は違う気質であっても、みな憂鬱質が強くなります。だからといって憂鬱質になるわけではありません。だから苦しいのです。元々憂鬱質の子でも苦しくなります。心の中の自由を失ってしまうからです。そのまま成長してしまった子は、成長する喜びを知りません。自分の中の可能性にも気付きません。でも、人は何才になってからでも自分の成長を再開できるのです。これが「人間の不思議」でもあります。ただし条件があります。眠ってしまっている可能性が目覚め、育つためには、子どもと同じように、自分の意思で能動的に取り組む必要があるのです。これは絶対的な条件です。問題は「自分」を諦めてしまっている人ほど、能動的に取り組むことを避けようとすることです。というか能動的に取り組む方法を知りません。また「やりたいこと」を見つけることも出来ません。そしてすぐに人や物や何かに依存しようとします。そして愚痴が多いです。でも、そんな状態の人の中にも、自分では想像も出来ないような可能性は眠っているのです。そのことは知っておいた方がいいです。

2022.01.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 共に成長する家族!子供と親の成長日…

- 我が家の「沈黙の戦隊」

- (2025-10-24 09:33:10)

-

-

-

- 0歳児のママ集まれ~

- ☆寝かしつけ ベビーキャップ☆

- (2025-11-16 21:36:26)

-

-

-

- 中学生ママの日記

- 久々に娘とカラオケ、いつもをなぞっ…

- (2025-11-23 11:52:23)

-