2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2007年04月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

『今宵、フィッツジェラルド劇場で「A PRAIRIE HOME COMPANION」(ロバート・アルトマン)』

いわずと知れた、ロバート・アルトマンの最後の作品。『今宵、フィッツジェラルド劇場で』ラジオの生中継をしている劇場での最後の中継の日を描いたもの。出演者の誰もがそれを知っているが、その劇場の客やラジオの取聴者は、そのことを知らされていない。しかし、出演者の誰もが、いつものように楽屋で与太話をし、普通に歌を歌い、その日を終える。それは、監督ロバート・アルトマンが死期を知りつつも、そのことに特別な思いを致すことなく、普段どおりに映画を作る姿勢の表れでもあると、思う。いずれ人は死ぬ。どんな時でも、何処でも、平常心であれ。どたばたと騒ぐことはないと、言うアルトマンのメッセージとして受け取ることが出来る。その上、見終えたときの心はほのぼのと暖かく、生きる勇気を与えてくれる。それも、大袈裟ではなく、ほんの少しの勇気ではあるが・・・。ラストの『赤い河の谷間(Red River Valley)』が印象的。映画館を出て、この歌を口ずさんでいた。メリル・ストリープはじめ、でている人も皆素晴らしい。今宵、フィッツジェラルド劇場でA PRAIRIE HOME COMPANIONロバート・アルトマン

2007.04.30

コメント(2)

-

『ハンニバル・ライジング(ピーター・ウェーバー)』

封切りから、1週間。見てきました。監督はあの『真珠の耳飾りの少女』のピーター・ウェーバー。映像の美しさを期待した。原作は、その点を期待させるものであった。ヨーロッパと貴族と絵画、そして日本文化やハンニバルの少年時代。それらが映像になると思うと、いろいろ想像し期待した。しかし、残念・・・。映画になったのは、ハンニバルとその復讐譚に終始。その残虐なシーンは見ごたえがあるが・・・。それは、この作品の本質ではないであろう。ハンニバルの叔母、紫夫人やその夫の画家(ハンニバルの父親の弟=映画では死んでしまっている)、レクター家の財産、医学生としてのハンニバルと彼の絵画の才能など、面白くなるべきが飛ばされてしまっていた。紫がハンニバルに剣道や華道を教える所がある。その所くらいが、原作の持つ深みを映画にした部分だと思う。鎧兜や、日本刀、能面らしきもの、それらすべてが日本の侘び寂びとはかなりかけ離れたセッティングをされていた。このあたりに、この映画の作られ方の杜撰さを見てしまう。だから、残念だと言う。前の『ハンニバル』も、そうであったが、原作を読んでいたほうが、映画を理解し易いようだ。この『ハンイバル・ライジング』も、そういう点で、原作を読んでいたほうが、ハンニバルの行動や、紫の思いが理解し易い・・・?日本人たる、紫をコン・リー(?)では、どうかと疑問であったが、やはりコン・リーには無理があった。日本女性の色っぽさや落ち着きなど、コン・リーでは幼すぎた。だが、ハンニバルのギャスパー・ウリエルの目つき、体の動きなどは鬼気迫るものを感じた。しかし、映像も普通で、平凡な作品だった。

2007.04.29

コメント(2)

-

『日本橋バビロン(小林信彦)』文學界四月号

『日本橋バビロン(小林信彦)』文學界四月号を読んだ。小林信彦は1932年生まれだから、今年75歳。今回の作品は相当の覚悟で書いたのではないかと思う。記憶が曖昧だから、間違いがあるかもしれない。勿論、調べることは出来るが、そこまでの根気がない。例えば、『和菓子屋の息子 ある自伝の試み』(1994)や『一少年の観た〈聖戦〉』(1995)には、書かれていることかも知れない。商家の食事は決して豊かではなかった。戦争が始まったためではなく、それ以前から倹(つま)しいものであった。鮨や鰻のような店屋物をとるのは来客の時だけであった。ルールとして、主家の家族たちと使用人はほぼ同じものを食べた。そのルールを崩すと、使用人に示しがつかなくなるからだ。こういったことは、今まで幾度も読んだし、小林信彦は幾度も書いている。だが、本書『日本橋バビロン』の「第四部 崩れる」には、九代続いた、和菓子屋の最期や、小林の父親(九代目)の死が詳しく書かれている。そして、〈池田山〉とか〈若松町〉と呼ばれる、父親の兄弟のことも初めて読んだ。特に父親の死にことは、自身の年を考えてのことだと思うが、覚悟の上で書いただと思う。家族、親類のことは、やはり恥かしいことにも繋がるから、書き辛いと思うのだ。それを、今回の『日本橋バビロン』に小林信彦は書いた。他に、日本橋や両国のこと、東京の町のことはよく分からないから、仕方がないが、家の崩壊や、親戚との付き合いは身につまされるように分かる。日本橋バビロン小林信彦文學界四月号

2007.04.21

コメント(2)

-

『何が映画を走らせるのか?』その11

●ドキュメンタリー前史からフランスの片田舎の、教室がひとつだけという小さな、小さな小学校の記録映画を見た。ニコラ・フィリベール監督の『ぼくの好きな先生』(2002)。四歳から十一歳までの十人ほどの男の子と女の子の生徒がいっしょになったクラスがひとつだけ。先生もひとりだけ。p463に続けて・・・、羽仁進監督の『教室の子供たち』(1955)や『絵を描く子どもたち』(1956)の画期的な撮影方法を想起させた。p464ドキュメンタリーといえども、カメラを意識されては困る。とくに子どもをとるというのは難しいと思う。劇映画ではアッバス・キアロスタミ監督の『友だちのうちはどこ?』(1987)は、子供たちの演技が素晴らしい。監督は根気よく丁寧に子どもたちを指導したという。奇跡かもしれないが、そういうことがある。いずれにしろ、『ぼくの好きな先生』も『教室の子供たち』も『絵を描く子どもたち』見ていないので、動機は単純だが、見てみたいと思う。

2007.04.20

コメント(0)

-

『植物診断室(星野智幸)』文藝春秋

第136回(平成18年度下半期)芥川賞は青山七恵さんの「ひとり日和」でした。読んではいません。その時の候補作の一つが、『植物診断室(星野智幸)』です。いつも読む新聞夕刊のコラムに、この候補作が受賞作より劣っている訳ではないと、書かれていたこともあり、図書館で見つけ借りてきました。125ページ。往復のバスと電車の中で読み終えました。タイトルの『植物診断室』とは、主人公の水鳥寛樹が、治療に通う診断室のことで、治療の場面は幻想的、SF的だが、それ以外は、現実的な描写である。主人公の寛樹は40歳と少しといった商社努めの独身男性。独身だが、それは人との付き合いを曖昧にできない性格のため、性別に関係なく独身だという存在。ただ、子供にだけは好かれるという人間。妹の亭主の同僚(小学校の先生=離婚している母親)の子供の面倒を大人の男として見ることから、その子供の母親との関係が緩やかに移ろうという物語。子供、散歩、一人(孤独とは違う一人)が、キーワード。もう少し推敲をし、中身を詰めていくともっとよくなるように思った。読んで損はない。植物診断室星野智幸文藝春秋2007年1月15日 第1刷発行

2007.04.18

コメント(0)

-

『死顔(吉村昭)』新潮社

平成18年7月31日に、膵臓癌で79歳で亡くなった、著者吉村昭の遺作である。「ひとすじの煙」「二人」「山茶花」「クレイスクロック号遭難」「死顔」の五つの短篇と、夫人で作家の津村節子の「遺作について」が収録されている。「クレイスクロック号遭難」は、明治維新、開国後の欧米との不平等条約を正していくきっかけとなる、ロシア船の遭難に関わった日本人の話。他の四篇は、死を扱った作品。死を扱った、作者の心境は、三浦哲郎を読んだときに感じたことと同じだった。九男一女の十人兄弟の吉村昭が描く、親兄弟の死と、三浦哲郎が描く兄弟の死に似通っているからかも知れない。人の死を描けば、似るというのは、当然と言えば、当然だろうか?この本のあとがきにも準ずる、津村節子の「遺作については」本編に劣らず、読みごたえがある。死顔(しにがお)吉村昭津村節子装画:駒井哲郎新潮社平成18年11月20日 発行そろそろ、花が咲き始めた、桐

2007.04.17

コメント(0)

-

『変えてゆく勇気 「性同一性障害」の私から(上川あや)』岩波新書

興味本位から読んだ本です。しかし、当然ですが、かなり重く、真摯なものでした。身体的な性と心の性が一致しないことで、様々な障害を乗り越えて、今にいたる著者の話です。知らないことが多すぎると思いました。著者の上川あやさんは、世田谷区会議員。立候補するに当たり、「事前審査」の手続きがある。私(上川さん)は「戸籍上は男性ですが、「男性」としては立候補したくありません」と選管に伝えた。(中略)「世田谷の選管レベルでは判断できない問題なので、総務省からの返答があるまで待っていてください」と言う答えだった。そして、後日回答のファックスが届く。そこには〈立候補者が戸籍上と異なる性別を記載して立候補届出をした場合、戸籍通りに訂正するよう注意を促すべきであるが、これに応じない場合はそのまま受理せざるを得ない。〉と、書かれてあった。いかにも役所らしい回答だが、性別については戸籍と同じでなくてもOKという判断だ。「性同一性障害者特例法」の成立に向けての動きの中で・・・、自民党の青木参議院幹事長に会い、法案成立に向けた調整の力添えを依頼する。実際、青木議員の影響力は大きかった。面談後「青木議員賛成」という話が流れた途端、それまでどんなに懸命に説明しても関心を示そうとしなかった議員、難色を示していた議員たちが、雪崩を打ったように態度を変えた。国会議員もこんなもんよ・・・、日和見なんだと、改めて確認。WHOの疾病分類ICDは、93年の改定第10版で「同性愛はいかなる意味においても治療の対象とはならない」という宣言を行った。そして、日本精神神経学会が同性愛を精神障害とみなさないとしたのは95年のことである。性染色体XとY。XXが女性にXYが男性にと言うことを習った。実際には、Xだけの女性やXXXという人もいる。XXXYという男性もいれば、XYYという男性もいる。XXやXYはあくまで代表的なものであって、決して「すべて」ではない。こういうことも、初めて知りました。無知とは、こういうことです。実は、出生届で性別記載を保留する道があることはほとんど知られていない。私たちの身体は一見、男女にきれいに二分できるように見えて、その実、典型的な女から典型的な男までのずらりとならぶ座標軸のどこか一点に位置するに過ぎない。この、座標軸のどこかに位置するに過ぎないということは、とても興味深く、今後の性を考える上でとても大切な概念ではないだろうか?この本は、性を通して、異常とフツウ(敢えてカタカナで書きました)を考えさせられ、また少数者の意見は、なかなか聞こえてこないことなど、自覚させられました。小さな声、社会にとどけ。が、この人上川あやさんの声です。お薦めです!!

2007.04.14

コメント(2)

-

『世界最速のインディアン(ロジャー・ドナルドソン)』2005

タイトルが地味で、というかインディアンの意味が分からず、損をしている作品。配給会社は、どう考えてつけたのだろう。日本ではハニバル・レクターとしてのイメージが強く、アンソニー・ホプキンスは怖いキャラクターである。『日の名残り(ジェームス・アイヴォリー)1993』の執事役ですら、なんだか怖い。その彼が、ニュージーランドの片田舎のオヤジを好演。インディアンと言う名の自分のオートバイでスピードの記録を知りたいがために、アメリカまで行くロードムービー。行くまでと、着いてからと、その過程はロードムービーの定石どおり。それに、彼が途中で会う人物人物がすべてよい人たちばかり。レースの会場でも皆よい人だ。そんなことは現実的ではないというものの、見ていて気分は安らかだ。『リトル・ミス・サンシャイン(ジョナサン・デイトン、ヴァレリー・ファリス)2006』も同様のロードムービーだが、『世界最速のインディアン』とは違い、毒がある。その所を、どう判断するか?私は、この毒を評価する。だから、『世界最速のインディアン』は、よく出来た、大人のお伽噺だ。

2007.04.13

コメント(2)

-

『ハンニバル・ライジング(トマス・ハリス 高見浩訳』新潮文庫

映画を見る前に読みました。前の『ハンニバル』も『羊たちの沈黙』も、読んでから見ました。今回は、特に映画が楽しみな作品です。小説としては、いま一つですが、映像化は面白そうに思えます。抜き書きです。ヘルマン・ゲーリングとヒトラー総統自身にしてからが、ロベール・レクター(ハンニバルの叔父・画家)をはじめフランスの大芸術家たちの作品をかねてから欲していた。(中略)それらの絵画は結局、ゲーリングとヒトラーの個人的コレクションに組み入れられたのだが。p105(上)これは、『大列車作戦(ジョン・フランケンハイマー)1964』や『アドルフの画集(メノ・メイエス)2002』に、「ナチスと絵画」、「ヒトラーと絵画」として見ることが出来る。「われわれはノルマンディで戦った。生垣にまぎれ込んだときには、これを鳴らして敵味方を識別したものさ」デスクから小型のクリッカーをとりあげた。p192(下)このクリッカーのことは、『史上最大の作戦(ケン・アナキン/ヴェルンハルト・ヴィッキ/アンドリュー・マートン)1962』に出てくる。撥に似るもの胸に来てかきたたきかきみだすこそくるしかりけれ 与謝野晶子 p126(下)まあ、なにはともあれ映画が楽しみ。ハンニバル・ライジング(上・下)トマス・ハリス高見浩訳新潮文庫 平成19年4月1日 発行

2007.04.12

コメント(2)

-

『何が映画を走らせるのか?』その10

承前●髷をつけた現代劇――『丹下左膳餘話 百萬両の壺』から稲垣浩は1928年、山中貞雄は1932年、ともに二十三歳で監督としてデビューした。(中略)毎日毎晩、映画の話ばかりしているうちに、「なにかおもしろい時代劇を作ろうではないかとシナリオを合作」して、そのときの合同のペンネームが、梶原金八で、「当時六大学野球のリーディングヒッター梶原君の姓を借りて」、金になる映画の脚本を八人で合作するというので、梶原金八になった(稲垣浩「ひげとちょんまげ 生きている映画史」中公文庫)。監督の滝沢英輔、土肥正幹(鈴木桃作改め)、萩原遼、山中貞雄、稲垣浩、それにシナリオライターの八尋不二、三村伸太郎、藤井滋司の八人がそのメンバーであった。p461今回映画検定を受けるまでは、梶原金八を知りませんでした。稲垣浩や山中貞雄などの存在「鳴滝組」は戦前の日本映画のヌーベルバーグであったと、この章は締めくくられていた。p462太字は引用、太字下線は稲垣浩の引用部分。名古屋駅前はまだまだビルの工事が続いています。

2007.04.10

コメント(0)

-

今年の桜と『何が映画を走らせるのか?』その9

承前●「ブランド以前」と「ブランド以後」からマーロン・ブランドは汗のにじんだアンダーシャツ姿で体臭を放つ存在なのだった。p424かつての――オートクチュール時代のハリウッドの――銀幕のスターは見事に汗をかかなかった。燕尾服をきっちりと着たフレッド・アステアと羽毛飾りのついたゴージャスなイブニングドレスに包まれたジンンジャー・ロジャースのコンビが、どんなに長いあいだダイナミックに踊りまくっても、汗を流すところなど見たことがない。p424それで思いだされるのは、ココ・シャネルが「汗いっぱい」「太身の」ブリジット・バルドーを毛嫌いしていて、あるとき、彼女がパーティー用に『去年マリエンバートで』(アラン・レネ監督、1961)のなかでデルフィーヌ・セイリグが着ていたエレガントな黒いドレス(シャネルのデザインだった)と同じものを注文するので、シャネルは「太陽に喪服は似合わない」と答えてことわったという話だ(マルセル・ヘードリッヒ「ココ・シャネルの秘密」山中啓子訳、早川書房)。p425マーロン・ブランドの出現とともに、すべてが変わった。ジョナス・メカスの言葉を借りれば、「現代詩のように自由で新しい感覚を持った新しい人間」の「新しい映画演技のスタイル」が生まれたのである(「メカスの映画日記」飯村昭子訳、フィルムアート社)。p427イタリアンネオリアリスモに始まり、マーロン・ブランドまで、銀幕は大きく変わったと分かる。かつての東映時代劇が「用心棒」(1961)と「椿三十郎」(1962)によって、終焉をむかえざるを得なかったことも、同じことではないか。今年の岩崎川(愛知県日進市)の桜です。実は、道路が川を横断するので、約50mにわたり、桜がばっさりと伐られました。でも、今年も見事です。

2007.04.08

コメント(2)

-

『何が映画を走らせるのか?』その8

承前●女性No.1――キャサリン・ヘップバーンの死からスペンサー・トレイシーとキャサリン・ヘップバーンの出会いの映画は、マイケル・ケニンとリング・ラードナー・ジュニアが共同で書いたオリジナル・シナリオによる1942年のジョージ・スティーヴンス監督の『女性No.1』。スペンサー・トレイシーは42歳、キャサリン・ヘップバーンは35歳であった。(中略)そして、『招かれざる客』(スタンリー・クレイマー監督、1967)とつづく・・・。p3892003年6月29日、キャサリン・ヘップバーンが96歳で亡くなった。『招かれざる客』など9本の映画で共演した妻子ある男優スペンサー・トレイシーと27年間、公私を共にした。p381キャサリン・ヘップバーンは特別な女優の一人だろうと思われる。日本ではヘップバーンと言えば、オードリーだが、海の向こうでは、キャサリンであるのは有名な話。日本では、新藤兼人と乙羽信子だろうか。

2007.04.07

コメント(2)

-

『何が映画を走らせるのか?』その7

承前●MHの旗印の下に――フィルム・ノアールとセミ・ドキュメンタリーからマーク・ヘリンジャーは1943年から従軍記者として南太平洋に赴き、戦時中は当然ながら映画製作から遠ざかることになったが、戦後、1945年に独立プロ――マーク・ヘリンジャー・プロ――を設立し(中略)ユニバーサルと契約し、ロバート・シオドマーク監督の『殺人者』(1946)をまず製作する。戦前のギャング映画とは一味違う暗いムードの犯罪映画、いわゆるフィルム・ノアールの名作となる一本である。p373次いで、マーク・ヘリンジャーは『真昼の暴動』(1947)と『裸の町』(1948)を製作する。ともに、やがてハリウッドの赤狩りによってヨーロッパに亡命せざるを得なくなるジュールス・ダッシン監督の作品である。p374この章では、『裸の町』がロベルト・ロッセリーニ監督の『無防備都市』を意識したタイトルであると指摘し、ここでもイタリアンネオリアリスモの影響があるとしている。ジャーナリスト出身のマーク・ヘリンジャーがこの革新的な動向に敏感に反応しなかったわけがない。『裸の町』(The Naked City)が『無防備都市』(英語では《Open City》)を意識して付けられたタイトルであることは明らかだ。p378ますます、面白い本だと思う。太字が引用です。

2007.04.06

コメント(0)

-

『何が映画を走らせるのか?』その6

承前●映画のシュルレアリスム宣言――ガラをめぐるダリとブニュエルの物語から『アンダルシアの犬』(1929)は、ブニュエルとダリの合作として知られているが、この本を読むと、殆どがダリの仕事であると分かる。ガラが現れるまでは、ダリとブニュエルは親友だったらしいが、ガラにダリが惚れこんでしまい、ダリとブニュエルの仲は決定的に壊れてしまったらしい。当時、ブニュエルは29歳、ダリは25歳だった。p349このシュルレアリスム宣言の章は、大変興味深い。兎に角ダリと言うのは凄い男であったらしい。それに山師でハッタリ屋で天才だと私には思える。

2007.04.05

コメント(0)

-

『何が映画を走らせるのか?』その5

承前●アベル・ガンスという名の狂気からユナイテッド・1919年にD・W・グリフィスとチャップリンとメリー・ピックフォードとダグラス・フェアバンクスによって設立された。p334こういうところは、映画検定のチェック項目。そう思われる所がふんだんに出てくるのが、この本の特徴。

2007.04.02

コメント(0)

-

『何が映画を走らせるのか?』その4

承前●フィーエヴァー・ゴダールから誰が先に考案しようとも、表現技術、テクニック、アイデアなどはすぐに盗まれて普及してしまうものなのだろう。文化とは踏襲なのだとアンドレ・マルローは言った。映画史は、アイデア、プロット、人材、機材、すべての盗み会い、泥棒合戦、剽窃、イタダキ、無断借用の泥仕合の軌跡とも言える。p291映画のような、技術とともに歩む表現形式を持った、芸術は、そのようなものから逃れられないのかもしれない。ただ、使うにしろ、使われるにしろ、見識の問題だと思う。●完全主義と間に合わせから日本映画の例でいえば、黒澤明が「完全主義者」であり、マキノ雅弘が「間に合わせ」の監督の代表である。p304天候に左右されるロケーションで、雨が降りつづけたためにピーカン(快晴)のシーンを雨のシーンに変更して間に合わせたジャン・ルノワール監督の『ピクニック』(1936)、雪がなくて季節を冬から夏に変え、ロケ地も変更して間に合わせた小津安二郎監督の『浮草』(1959)、突然の春雪にラストシーンを急きょ雪景色に変えて間に合わせたフランソワ・トリュフォー監督の『華氏451』(1966)など、期間に、予算に、契約に、すべての条件に間に合わせなければならなかった映画づくりの例は数え切れない。p307「間に合わせ」の名人とて知られるマキノ雅弘(前正博)もまた天才といえる・・・、p309仕事には、予算や時間に限りがあり、間に合わせと言うより、諦めざるを得ないことがある。それが、浮世だ、人生だ。●映画に首ったけ――ポーリン・ケイルの死からサミュエル・フラーがゴダールの『気狂いピエロ』(1965)に特別出演して、「映画とは何か?」という問いに、「映画とは戦場のようなものだ、愛、憎しみ、アクション、暴力、そして死。ひとくちで言えば、感動(エモーション)だ」と答えて、いまや最も有名になった「映画」についての見事な定義をしてみせたことなども、たぶん、ポーリン・ケイルの癪にさわっていたことだろう。一方では、映画の「偉大さ」を作り手の、映画作家の、「心臓の単純な鼓動が聞えてくる瞬間」と定義しつつ、確固たる映画史的な見識と教養を披露するポーリン・ケイルではあるのだが―――。p323ポーリン・ケイルは2001年9月3日亡くなった。82歳。『映画辛口案内―私の批評に手加減はない(晶文社)1990/8』『今夜も映画で眠れない ポーリン・ケイル集(東京書籍)1992/11』『明かりが消えて映画がはじまる―ポーリン・ケイル映画評論集(草思社)2003/10』が出ている。不覚にも、どれも手許に持っていない。大分前に図書館で、『映画辛口案内―私の批評に手加減はない』を借りたくらいだ。これを機会にこのすべてを読みたい。

2007.04.01

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- 懐かしのTV番組

- ブラッシュアップライフ 第3話

- (2025-11-25 16:36:35)

-

-

-

- 今日見た連ドラ。

- カムカムエヴリイバディ NHKドラマ…

- (2022-01-28 23:32:16)

-

-

-

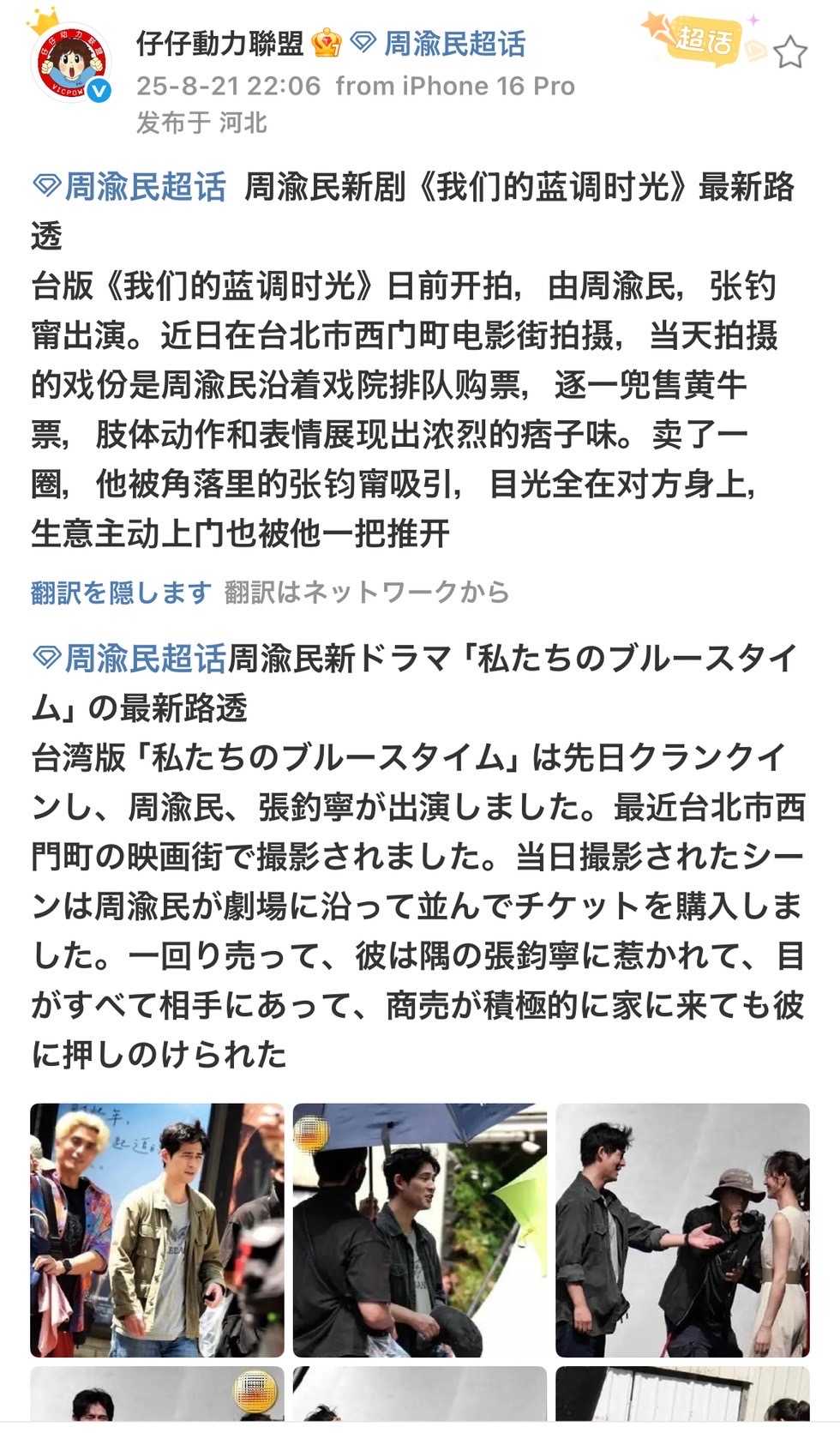

- 台湾ドラマ☆タレント

- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…

- (2025-08-26 19:17:32)

-