2016年09月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

常に輝く星「シリウス」、そして「太陽」

「古事記」・「日本書紀」に記された内容の特徴を端的に言ってしまうと・・・「太陽」を主軸とした世界観で彩られた物語・・・と言うことができるのではあるまいか。それは両書に記された日本神話を代表する二つの神話物語に関して、つまり一方の「天之岩戸の神話」は「冬至」の前後における太陽運行の有様を、そしてもう一方の「天孫降臨の神話」は「夏至」の前後における太陽運行の有様を、その周囲の星々も孕めて擬人化して記されているところから推察できる。(※以上の件については、既に多くの歴史研究家がその解読を試みているが、ここでは触れない。)この「記・紀」において特に興味深いのは、本来の「太陽神」である「男神」の「天照(アマテル=ニギハヤヒ)大神」を「女神」の「天照(アマテラス)大神」へと、つまり「太陽神」の性を「男神」から「女神」へと陰陽逆転させたところにある。そのためであろう・・・北部九州地域に多いとされる「母神と子神」(例えば「神功皇后」と「応神天皇」)の抱き合わせの祭祀のあり方、つまり「シリウス(母神)」と「太陽(子神)」を一緒に祀るという祭祀形態が、「記・紀」の編纂前後の近畿地域において、いわゆる中臣(藤原)神道の台頭によって廃れていったのではあるまいか・・・。ここで【「聖徳太子と斑鳩京の謎」久慈力 著・現代書林 刊】を参考にすれば、「大化の改新」で蘇我氏を滅ぼし、権力を掌握したその後の藤原氏は、その「シリウス」を信仰の対象とする「弥勒信仰」を、仏像と共に巧妙に「観音信仰」にすり替えていったとのことである。そこで私見ではあるが、上記の大犬座の一等星「シリウス」という名称は、「光り輝くもの」を意味する「セイリオス」というギリシャ語が語源とされており、その「セイリオス」の発音が「瀬織津姫」の「セオリツ」と似通っていることから、古代日本において天体「シリウス」に付けられた神名は「瀬織津(セオリツ)姫」だと考えている。以上に記した諸説を参考にすれば、その当時の主要神社に祭祀された祭神「セオリツヒメ」という神名の封印が、「記・紀」編纂の成立に向かう時期と、蘇我氏が藤原氏に滅ぼされて以降の時期とが絶妙に重なることから、近畿の奈良盆地で藤原王朝が成立する過程において、蘇我氏による「弥勒≒セオリツヒメ≒シリウス」の信仰から、藤原氏による「観音≒アマテラス≒太陽」の信仰に、巧妙にすり替えられていったことが考えられるのだ。それは男神「太陽神=ニギハヤヒ」の封印と同時進行でもあった・・・。前回までの日記の記述とも関連するのだが、たとえ新興勢力の藤原氏が時の権力を以て、蘇我氏の信奉していた仏像の「弥勒菩薩像」を撤去したり、祭神の「瀬織津姫命」を完全に抹消できたとしても、極論を言えば全く心配することも動じることもない。なぜなら、その名付けられた祭神名や象られた仏像は方便に過ぎず、その真実の当体である星「シリウス」は、常に夜空に光り輝いているからであり、また如何なる名称を与えられようとも「太陽」は、毎朝必ず東方より昇ってくるからだ。☆関連記事・・・「春の旅」の締め括り(下)古代の人々は、月日を含む天空の星々の運行を観測して年間の「暦」を作り、これを漁労や農耕など日々の生活に役立てていた。これまでも何度か取り上げ、前回の日記でも紹介した「金山巨石群」は、その「暦」を作った痕跡が明確に残る稀有な磐座群である。そこでフト浮かんでくる想いがあった・・・その日々の生活の営みにおける感謝の心を、たとえば特定の星に向けるとするなら、その星を直視して想いを伝えればよいのではないか・・・と。もちろん各自が、感謝の想いで特定の星に向かって、神前での作法のように拝礼して柏手を打ってもよいだろう。(ちなみに、神社本殿の中央に置いてある「御鏡」は、「太陽」を見立てたものである。)もしかすると本当の信心・信仰とは、神社や仏閣にお参りして神仏に手を合わせることよりも、やはり個々人が素直に原点に立ち返り、天空に輝く星々と自分自身との直接的交流(意思の疎通)から生まれるものなのかもしれない。さて今宵9月17日(旧暦8月17日)の「満月」は、特別な「ひびき」を宿しているという噂・・・。そこで本日掲載した上の画像は、2013年の秋に「御嶽山」を初登頂した際、山頂より東方に昇る「満月」を撮影したものだ。図らずも出てきた満月に驚き、思わず満面の笑みを浮かべたことを憶えている。そして下の画像は、2011年の夏に「富士山」を初登頂した際、山頂より東方に昇る「朝日」を撮影。酸欠状態に陥りながらも、ようやく頂上に辿り着き、格別の御来光を堪能できたことを憶えている。

2016年09月17日

-

出雲行脚の後日編(まとめ)

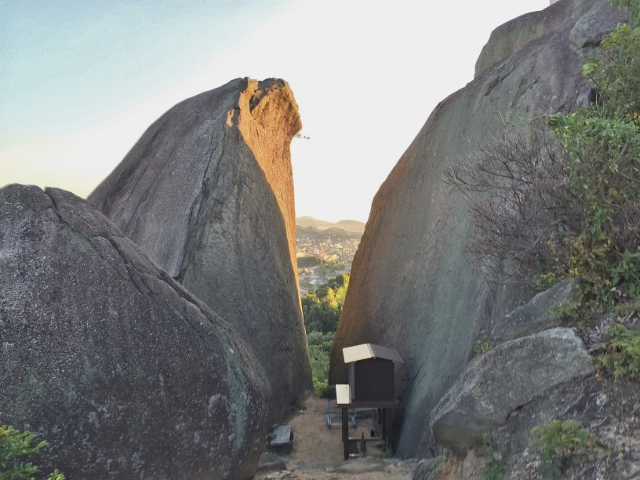

「出雲行脚の後日編」として、「秋の南北軸」の中央の位置づけとなる愛媛県の「大三島」に渡り、伊予国一宮「大山祇神社」の真祭神を追いかけながら、上・中・下の三編を書き上げた翌日、その記述内容の信憑性を後押ししてくれるような、以下に紹介するサイトの記事を知ることになった。※関連記事・・・東大寺(盧遮那仏)と宇佐神宮(比売大神)の神仏習合の意味この文書内容で特に注目したのは、筆者は「東大寺の盧舎那仏」を「ニギハヤヒ」、そして「宇佐神宮の比売大神」を「セオリツヒメ」と認識されている点で、この捉え方は私の記事「出雲行脚の後日編(下)」の「伊勢神宮(内宮)」の真祭神を「ニギハヤヒ」、そして「大山祇神社」の真祭神を「セオリツヒメ」とする観方と、相通じるものがあると感じたところである。つまり、初発の「藤原政権」たる持統天皇と藤原不比等が推し進めようとした、言わば東の「伊勢神宮(主祭神 天照大神)」と西の「大山祇神社(主祭神 大山積神)」の東西・祭祀体制を、「反藤原」で不比等の孫である聖武天皇が、東の「東大寺」と西の「宇佐神宮」の東西・祭祀体制によって見事に巻き返したと、私にはそのように読めたわけだ。加えて私自身、2013年の「春」と「秋」の二季に分けて、まるで「聖武天皇」の治績を追いかけるかのように列島各地を行脚した経緯(以下の関連記事)があり、このサイトを知り得たことは我が意を得たりの心境となった次第。☆関連記事・・・「春」の旅日記(1)~(25)☆関連記事・・・「秋」の旅日記(1)~(50)さて、この上下二枚の画像は、この9月に入り《「岩屋山巨石群」の探訪 》シリーズで取り上げた巨石群の中でも、シンボリックな二つの巨石を撮影したものである。この二つの巨石の解説を引用すると、古代陰陽思想に基づいて巨石群が配置されたとすれば、上の画像の巨石(約8.6m)が男性原理をあらわす「陽石」で、下の画像の割れ目のある巨石が女性原理をあらわす「陰石」と解釈でき、双方の巨石で「陰陽石」と考えられるそうだ。実はこの「岩屋山巨石群」との出会いは、大三島の帰りに高速を走っていた車から、たまたま山頂部の「巨石群」が確認できたので寄ってたわけだが、それが連載記事にも書いたように、これほど心躍る散策になろうとは思いも寄らなかった。そこで巨石群といえば、当日記で何度も取り上げてきたように、岐阜県下呂市の「金山巨石群」が有名だ。個人的に最も崇敬する磐座なのだが、この度この巨石群を研究調査したガイドブックが出版された。既に手元にあるのだが、全国各地にある巨石(磐座)を研究する上でも、とても参考になる良著である。※書籍紹介・・・『金山巨石群の「縄文」太陽観測ガイド』 小林由来 徳田紫穂 〔著〕上に紹介した書籍はアマゾンで購入できるので、興味や関心のある方は如何でしょう。ところで後日になって、ある大山祇神社に纏わる記事を読んでいると、当社の境内に「神池」があり、この池には「大蛇(龍)」が住んでいて、その大蛇を三つに切ったところ、尾が備後国に飛んで「尾道」の地名になったという伝説があることを知った。蛇はその尾に最も力が宿ると聞くが、今回の旅路の最後に尾道界隈で最も「神氣」が宿る聖地と思しき「岩屋山」を、大山祇神社の「神池」を初めて見た後に訪ねることになったのも、やはり「大いなるもの」の差配だったのではないかと感じはじめた今日この頃である。

2016年09月15日

-

出雲行脚の後日編(下)

そして、いよいよ「大山積神」を主祭神として祀る伊予国一宮「大山祗神社」に参拝。そこで冒頭の画像は御神前の社標と立派な楼門、そして下の画像は当社の由緒が記された看板を、それぞれ撮影したものだ。この由緒にあるように、主祭神の大山積神は天照大神の兄神にあたるとされ、伊予国一宮は全国の大山祗神社・三島神社の総本社とされている。それが、ごく最近になって再度この由緒を見ていたとき、天照大神の兄神にあたる「大山積神」の正体は女神「瀬織津姫命(セオリツヒメ)」、そして大山積神の妹神にあたる「天照大神」の正体は男神「饒速日命(ニギハヤヒ)」と観えてきたから不思議である。なるほど・・・「古事記」・「日本書紀」以前の古文献とされる「ホツマツタヱ」には、「ニギハヤヒ」と「セオリツヒメ」は夫婦神と記されているので、この古文献に少しでも親しんだことのある人であれば、上記の二柱神の対応関係については、およそ察しがつくことであろう。今の私には・・・男神「ニギハヤヒ」を女神「天照大神」とし、この神名を「伊勢神宮(内宮)」の主祭神として祀り、女神「セオリツヒメ」を男神「大山積神」とし、この神名を「大山祇神社」の主祭神として祀る・・・という構想が「日本書紀」の編纂期に策定され、「日本書紀」の成立までに両社で祭祀斎行されたのではないかと、そのように感じられる。上の画像は、大山祗神社の境内にある天然記念物の大楠を映したもので、樹齢2600年と伝わる御神木である。往古よりこの老木は、御神前を往来する参拝者の様子を、つぶさに見守ってきたことであろう。そして、この連作の最後を飾る画像は、前回の日記でも掲載した「入日の瀧」の美しき一コマ。まるで太陽から雨が降ってきているかのような光景は、これまで約1300年に渡り引き離されてきた「ニギハヤヒ」と「セオリツヒメ」が、まるで《ひとつ》になったかのようにも観えてくる。(了)

2016年09月13日

-

出雲行脚の後日編(中)

先月の出雲行脚(3)の記事でも少し取り上げたように、「出雲=北」・「大三島=中央」・「足摺岬=南」という南北軸があった。実はこの南北軸は、全国の一宮を巡る過程で見い出せた「春・夏・秋・冬」の四本の南北軸のなかで、「秋の南北軸」に相当する。今回の出雲行脚が「立秋」に向けての旅立ちだったこともあったのであろう・・・後日、その「秋の南北軸」の中央に相当する愛媛県の大三島に渡ることに・・・。まず大三島に上陸して最初に訪れたのは、現在の伊予国一宮「大山祇神社」の元宮とされる「横殿社(横殿宮)」(今治市上浦町)、個人的には二度目の参拝であった。冒頭の画像は、その「横殿社」の入口の鳥居を撮影したもので、境内に鎮座する小さな社を映した画像が下である。この元宮の大山祇神社(現在の横殿社)が、現在地(今治市大三島町)への遷宮に向けて造営が始まったのは大宝元年(701年)で、日本史上初めての律令とされる「大宝律令」が制定された年であったことは注目に値する。そこで、この大山祇神社の元宮「横殿社」について、詳しい歴史研究家の意見をまとめると、当社の主祭神は「瀬織津姫命」であり、719年に大三島町に遷宮されてから主祭神「大山積神」として祀られるようになったとのことである。つまり、西暦701年の「大宝律令の制定」を契機として、大山祇神社の主祭神が「瀬織津姫命」から「大山積神」に変更されたということになる。ちなみに遷宮が斎行された翌年の720年は、「日本書紀」の編纂が成立した年である。また上記と同じ祭神変更の事例は、かつて大分県の求菩提山を周遊した記事「豊前国 修験道の中心(番外編)」でも取り上げたが、この件について最も詳しいと思われるサイトの記事を以下に紹介しておこう。※関連記事・・・大三島・大山祇神社──元社地を訪ねてそこで以下の文章は、上に紹介したリンク記事のなかで、特に印象に残る内容を抜粋したものである。・・・朝廷(持統太上天皇と藤原不比等)は、元宮・横殿宮からの遷宮をなぜ命じたかについても神社由緒は語ることがありませんが、瀬戸内海における航海守護の神徳をも兼備する神、しかも、皇祖神の創作をもっとも脅かす神がここに祀られていたと仮定しますと、新殿造営に伴う祭神変更を命ずることが「勅命」の真意だったとなりましょう。・・・さて上の画像は、元宮「横殿社」のすぐ近くの河口域にある旧跡「みたらしの水」、またの名を「横拔の井戸」と呼ばれる、海浜から霊水(真水)の湧く珍しい井戸を映したものだ。その「みたらしの水」とは、清めの水ということ、「横拔の井戸」の「拔」とは、「祓う」という意味と同じで、古くから瀬織津姫の御神徳でもある「清め、祓い」の意味をもつ湧水といわれてきたそうである。そして上の画像は、井戸のすぐ横に立てられた石碑を、字が読めるように映したものだ。瀬織津姫がこの大山祇神社(元宮)の本源の霊跡たる「みたらしの井戸」の霊水を司る神であったとすれば、石碑に刻まれた「水神 大山積大明神」とは「水神 瀬織津姫神」を秘匿した称号であったことが伺えるわけである。次に訪れたのは、現在の大三島町に鎮座する大山祇神社からも近い瀧山寺(今治市大三島台)の境内にある「入日の瀧」の全体像を映したものだ。(下の画像)瀬織津姫神に纏わる瀧という噂を聞きつけて訪ねたわけだが、その秘めやかで清麗な佇まいに「水神 瀬織津姫神」の潤いあふれる御姿を垣間見た思いである。

2016年09月13日

-

出雲行脚の後日編(上)

先月の中旬、「出雲行脚の総集編」と題して(1)~(8)の連作を書いたが、今回からその「後日編」を記しておきたいと思う。一泊二日の短期間とはいえ、かなり濃厚な旅路だったこともあり、出雲から帰宅してからも暫くは心身が不安定だったように思う。そこでフト思い当たる節があり、バランス調整のキッカケになればと思い向かったのは、冒頭画像(展望台全体の景色)の本州最西端の岬「毘沙ノ鼻」(びしゃのはな・山口県下関市)であった。当日は快晴だったこともあり、最西端の岬からは真西となる響灘の海上に浮かぶ「蓋井島」(ふたおいじま・山口県下関市)が、下の画像のように島の輪郭も含めてクッキリと見えたのは印象的だった。そこで何故、西方の「蓋井島」が展望できる本州最西端の「毘沙ノ鼻」に行くことになったのかと思うと、それは以下の関連記事で示したように、日本列島の本州を「開いた扇」とした場合、「扇の要」を「富士山」、そして「閉じた扇」の先端を「本州最西端」とする《見立て》が私をそうさせた・・・。つまり、「富士山と出雲を結ぶ東西軸」の西端地域たる「出雲」を行脚した後に、本州における扇の開閉が実働する地、つまり扇を開く「始まり」と扇を閉める「終わり」の双方の動向を司る場所(本州最西端)を訪れることで、ようやく今回の「出雲行脚」の締め括りになるということだったのだろうと、今はそのように感じている。☆関連記事・・・「富士山」と「本州最西端」を結ぶ『龍蛇の道』さて下の画像は、展望台から映したもう一つの画像だ。今まで何度か「毘沙ノ鼻」に来ているのだが、ここまで展望が良い日は初めてで、西海に浮かぶ「蓋井島」の向かって左側の隅に、なだらかな二つの山並が微かに確認できると思う。この二つの山並は福岡県宗像市の、左隅から「孔大寺山(標高499m)」と「湯川山(標高471m)」である。かつて、この二並びの山を連続して登り降りしたことがあり、その当時のことが感慨深く思い出された。そして本州最西端を後にする頃には、「出雲行脚」の疲れ等が雲散霧消したことを憶えている。

2016年09月12日

-

由布岳(豊後富士)を展望しつつ・・・

冒頭の画像は、今秋中に初登拝する予定の大分県由布市にある「由布岳(ゆふだけ・標高1,583m)」を、同県宇佐市の「和尚山(かしょうざん・標高327m)」の山頂部より展望したものだ。遠方に霞んで見える山並みの中央部に、ひときわ輝く秀麗な山が「豊後富士」とも謳われる「由布岳」である。ちなみにその左側の山は、大分県別府市にある「鶴見岳(つるみだけ・標高1,375m)」だ。実は上の画像の展望所「和尚山」は、当ブログでも何度か取り上げてきた「山口と九州を貫く南北軸」の軸線上に添う位置付けにあるので、冒頭画像の「由布岳」を展望した方向は、ほぼ真南ということになる。☆関連記事・・・山口の南方から九州を展望 ☆関連記事・・・西日本の南北軸に絡む「菱形構造」先月の8月末、九州を「ぎょしゃ座」が地上投影された地所とする観点から、宮崎県の南部を探訪する機会があった。当初は意図していなかったのだが、結果として上記の「山口と九州を貫く南北軸」に関連するかたちで、その南北軸の南端を象徴する磐座に辿り着くことができたのだった。そこで上の画像は、宮崎県日南市に鎮座する駒宮神社の境内にある「御鉾の窟」という巨大な磐座を撮影したものである。カメラに収まりきらないほどの巨石だが、名称の「御鉾」が暗示するように、その全体を俯瞰すると男性原理を模した造形のようにも感じる。上の画像は、その「御鉾の窟」を解説した看板を写したもので、当社の境内地は人皇初代の神武天皇が幼少期を過ごした場所だったとあり、感慨深く拝読したことを憶えている。また、この巨石との「ひびきあい」を間近で体感した後に、なぜか気になって地図を開いたところ、「山口と九州を貫く南北軸」の軸線上の最南端に、当社境内地の巨大磐座が存在することが確認でき、私は度肝を抜かれた感じとなった。それまでの私の心中における「山口と九州を貫く南北軸」の南端は、宮崎県串間市の「都井岬」を想定してきたので、今回の宮崎県南部の探訪により精度の高い南端(駒宮神社境内の「御鉾の窟」)を確認できたことは、長年の歴史探訪においても画期的な成果だったように思う。☆関連記事・・・山口と九州を貫く南北軸上記の「御鉾の窟」が南北軸の精確な最南端だと確認できた直後、改めてこの男性原理を象徴する巨大磐座を想起した時に、すぐに私の心に浮かんだ景色があった。それは「御鉾の窟」を「山口と九州を貫く南北軸」の最南端とした場合に、その南北軸の最北端と想定できる山口県萩市にある「笠山(かさやま・標高112m)」の噴火口である。そこで上の画像は、噴火口跡の内側を降りていき、その火口付近の赤茶けた溶岩壁を撮影したものだ。この「笠山」は、下の画像の解説版にあるように、北長門海岸国定公園の中心に位置し、山頂に直径30m・深さ30mの噴火口がある「世界最小の活火山」とも称されており、約1万年前に形成されたと考えられている。なぜ「御鉾の窟」を体感した直後に、この笠山の噴火口の景色が浮かんだのかと自問すると・・・南北軸における南端の磐座が「陽性の象徴」、そして北端の噴火口が「陰性の象徴」ということで、「陰陽和合」の観点より抜群の相性だったから・・・という、素敵な答えが返ってきた(笑)「山口と九州を貫く南北軸」のなかで、いつも心の片隅で輝いていた「由布岳」・・・。いよいよ今秋、初登山の時節を迎える運びとなり、心ときめく今日この頃である。

2016年09月09日

-

麗しの弁天池

9月に入り、久しぶりに地元は山口県美祢市の「別府弁天池」を訪ねた。その透き通ったコバルトブルーの水の美しさに、いつも見惚れてしまう。日本の名水百選に認定された湧水・・・どうぞ様々な角度からご覧あれ。

2016年09月05日

-

「岩屋山巨石群」の探訪(下)

冒頭の画像は、向島(広島県尾道市)は岩屋山(標高102m)の山頂にあって、あたかも綿密な細工で「龍の顔」を表現したかのような迫力のある巨岩を映したものである。上の画像は、冒頭の画像に映る長い巨岩の、その東方の側面から撮影したものだ。それはまるで、この岩屋山の全体がトグロを巻いた蛇で、その蛇頭は(ある方位の)天空を睨んでいるかのようである。次に上の画像は、反転して西陽の当たる西方から、その龍蛇の顔たる磐座の開口部を映したものだ。そして下の画像は、10mを超える横長の巨岩を斜め後方から撮影したもので、その山頂に据えられた威容は、反対側面の複雑怪奇な様相も含め、圧倒的な貫禄を示していた。さて、このシリーズの最後となる下の画像は、この「岩屋山巨石群」の出入口に置かれていた「岩屋山ミステリーツアー」と題する看板を映したものである。その記された解説にも少し触れてあるが、この巨石群のある岩屋山は、「四神相応」の町といわれる尾道の全景が見渡せる場所、つまり尾道の「朱雀(南)」に位置し、「青龍(東)」の瑠璃山(浄土寺)、「玄武(北)」の愛宕山(西國寺)、「白虎(西)」の大宝山(千光寺)を一望できる聖地とされてきたとのこととだ。しかし実際に現地を訪れ、当地域を散策した私なりの感覚では、この岩屋山の山頂部に形成された巨石群は、尾道を含む広範囲な地域一帯の中心的な施設だと思われた。加えて、その特殊な加工を施され配置された石組みによって、二至二分や二十四節気など、年間の大切な時節を周囲に生活する住民に視覚的に知らせる「暦」の役割を担うモニュメント(実質は天体観測所)としての機能を兼ね備えていたと思われる。そして繰り返しとなるが、この「岩屋山巨石群」を記事として取り上げる直前に、「金山巨石群」に関して長年にわたる研究調査を纏めた初めてのガイドブックが、今年の「中秋の名月」の日取りとなる今月の9月15日に出版されることを知ることに・・・。それはやはり「大いなるもの」からの必然的な導きだったと思うし、おそらくこの書籍の出版を皮切りに、日本列島の津々浦々に存在する「巨石群」の『縄文ネットワーク』なるものが、柔軟かつ強固に形成されていき・・・本当の意味で 「故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る」という時代が訪れるのではないか・・・と、そのように感じ始めた今日この頃である。以下に改めて、列島各地の「巨石群」を調査する際の基準となる、参考書籍と関連HPを紹介しておきたい。☆参考書籍・・・『金山巨石群の「縄文」太陽観測ガイド』 小林由来 徳田紫穂 〔著〕※関連HP・・・ 金山巨石群と太陽暦

2016年09月02日

-

「岩屋山巨石群」の探訪(中)

岩屋山の巨石群で、おそらく最大の磐座(前回日記の一番下の画像に映る巨石)をさらに上方に登ると、大きくV字状に割れたように組まれた石組みがあった。そこで冒頭の画像は、古代人が意図的に成形して配置したであろうV字状の石組みを、下の画像に映る立て看板の解説にあるように、「冬至の日の入」の方位に向かって映したものである。この岩の割れ目の先方に出て立つと、素晴らしい景観が眼前に広がり、清々しい気分になるのだった。そこで思い出したのは、本日の冒頭画像と類似する構造を持つ磐座が、前回の日記で取り上げた「金山巨石群」の中にも見出せるということであった。それは、以下に紹介する関連記事の冒頭画像に映る磐座に相当すると思われる。☆関連記事・・・金山巨石群に存在するV字状の石組み※関連書籍・・・『 金山巨石群の「縄文」太陽観測ガイド 』 小林由来 徳田紫穂 〔著〕そして、この上の画像は、冒頭画像に映ったV字状の磐座を含む「ひとかたまり」の巨石群を、反対側から撮影したものである。これまでの画像を見比べたり解説を読めば類推できるように、この大きな磐座群からなる石組みは、ニ至二分の太陽の昇降を知り、また他の星々の天体運行も観測して、この岩屋山の近辺に住む人々の生活を支える年間の「暦」として、古代人が精密に加工し配置した施設だった可能性が高いと思われる。さて下の画像は、巨大磐座の前方にある展望所より、尾道から四国の今治までを結ぶ西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道)を遠望したものである。実は、今まで何度かこの高速道路を往復するうちに、この「岩屋山巨石群」のシンボリックな巨大磐座が気になっていたのだった。それがこの度、快晴の夕陽によって巨石群が映える抜群の時間帯に、図らずもたまたま訪れることができたのは、やはり自然界の有り難き采配だったと感じる今日この頃である。

2016年09月02日

-

「岩屋山巨石群」の探訪(上)

つい先日、広島県尾道市の向島(むかいじま)にある岩屋山(標高102m)の山頂部に点在する「岩屋山巨石群」を訪ねる機会があった。そこで冒頭の画像は、古代人によって意図的に組まれたと思われる巨大な石組みを撮影したものである。そして下の画像は、冒頭画像と同じ石組みを、向かって右下から撮影したものだ。この画像の右手前の半月上に突き出た岩は、地元の伝承によると「天岩戸神話」における「岩戸」に準えられているとのこと・・・。現地に立つと、その開いた岩戸(石の扉)をずらしたまま固定するために、クサビの石を咬ませているかのようにみえる。これだけの規模の洗練された石組みを体感するのは久し振りだったが、この「岩屋山巨石群」と限りなく近い巨石群として脳裏に浮かんできたのは、この日記で何度も取り上げてきた岐阜県下呂市の「金山巨石群」であった。☆関連記事・・・「春」の旅日記~金山巨石群~☆関連記事・・・「秋」の旅日記~金山巨石群~そして不思議なことに、この記事を取り上げる直前になって、「金山巨石群」に関する初の公式ガイド本が、今月9月15日に発売されるという情報(以下のリンク)が入ってきたのだった。※書籍紹介・・・【金山巨石群の「縄文」太陽観測ガイド 】 小林由来 徳田紫穂 〔著〕「金山巨石群」において18年間におよぶ記録の集大成、発見された「古代太陽暦の証」の数々が記されたこの書籍によって、おそらく古代人が巨石群を形成した目的が明確になり、列島各地に存在する巨石群の配置等が意味する背景を知るための得難い教科書となるであろう。さて下の画像は、上の画像の「開かれた岩戸」の右手奥に少し登ったところの、「岩屋」の内部を含む巨大磐座の全体像を映したものだ。興味深いことに「冬至の日」には、この岩屋の中に「一陽来復」の朝日が差し込む構造になっているとのことである。

2016年09月01日

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

-

- ひとりごと

- 今日の気になるもの 11/17

- (2025-11-17 17:05:27)

-

-

-

- みんなのレビュー

- 岡谷市の…

- (2025-11-17 16:40:29)

-

-

-

- ニュース

- 2026年1月 Gmail仕様変更! 他ドメイ…

- (2025-11-17 21:04:31)

-