2016年08月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

出雲行脚の総集編(8)

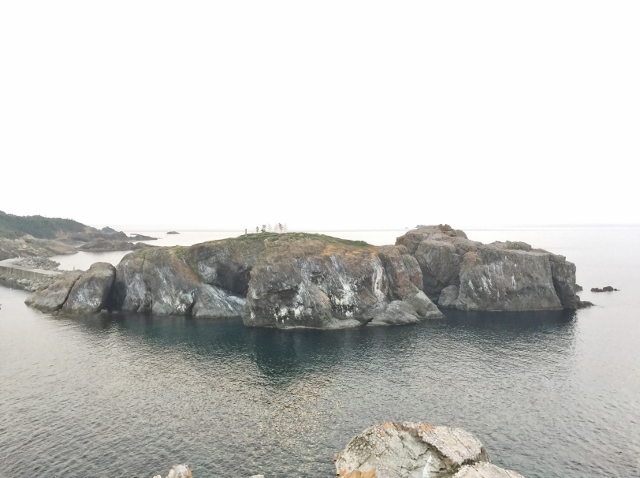

沈む夕日を追いかけて、日御碕の西海岸の岸壁へ・・・。車を停めて、急ぎ足で夕日に向かって行くと、目の前に現れた大きな島があった。冒頭の画像は、日御碕神社のすぐ西側の海に浮かぶ、その「経島(ふみしま)」を映したものだ。この「経島」は、昔から日御碕神社の宮司しか入れない聖域とされてきたそうで、その丘陵部をよく見ると神主が二人いて、儀式を執り行う姿が目に入った。まさか、この場面で遭遇するとは・・・。そこで下の画像は、この経島の丘陵部を拡大したもので、二人の神主が立秋の西海に沈みゆく夕日に向かって、礼拝している姿を撮影したものである。古代より連綿と続いてきたであろう「例大祭」の、おそらく最後を飾る儀式まで拝見させていただき、有り難き幸せを噛み締めつつ、胸に込み上げてくるものがあった。出雲行脚の二日目、8月7日の指標だった「出雲の東西軸」・・・その東西軸とは、太陽信仰(東から昇り西に沈む太陽の運行を崇拝する行為)を象徴する軸線という意味合いだ。日御碕神社の由来書には・・・「 日出る所伊勢国五十鈴川の川上に伊勢大神宮を鎮め祀り、日の本の昼を守り、出雲国日御碕の清江に日沈宮を建て日御碕大神宮と称して、日の本の夜を護らん 」・・・とあり、その意味するところは、東方の伊勢神宮が鎮座地の東海より昇る朝日を寿ぐ祭祀を、そして西方の日御碕神社が鎮座地の西海に沈む夕日を寿ぐ祭祀を、それぞれ司る御宮だということであろう。また、上の由来書の内容を暗示するように、「アマテラス」と「スサノヲ」を一日の太陽運行を示す象徴言語とする捉え方があり、それによると「アマテラス」とは東方に朝日が昇る日の出から南中までの太陽を、そして「スサノヲ」とは南中から西方に夕日が沈む日の入までの太陽を、それぞれ意味するとのことである。加えて、日御碕神社の元宮たる裏山の神蹟「隠ヶ丘」は、神代には「須佐之男命」が祭祀されていたと伝わることからも、やはり当社「日沈宮」の主祭神は「須佐之男命」が相応しいと考えられる。つまり、東方は伊勢の海辺に鎮座する伊勢神宮(内宮)の主祭神は「天照大御神」であり、西方は出雲の海辺に鎮座する日御碕神社(日沈宮)の主祭神は「須佐之男命」であるとする捉え方が、おそらく普遍的だということである。☆関連記事・・・神話解読のヒントこの度の、自分にとっては集大成になるであろう一泊二日の出雲行脚では、図らずも初日は「出雲の南北軸」、そして二日目は「出雲の東西軸」と、その二本の軸線上に並ぶ聖地を巡拝する旅路となった。そして、その主要な聖地を結ぶ東西と南北の軸線の交点には、その地域でも特別の祭祀が行われていたと思われる「田和山遺跡」が存在し、その高台に残る祭祀用の建物跡に「シリウス信仰の痕跡」を読み取ることができたのは、今回の出雲行脚における大きな成果だったと思う。☆関連記事・・・出雲行脚の総集編(2)最後となるが、このシリーズの締め括りとなる下の画像は、「出雲の東西軸」の最西端となる日御碕に立ち、西方の海原に沈みゆく立秋の夕日を撮影したものである。この美しき夕映は、今回の出雲行脚が、充実した素晴らしい歴史探訪だったことを、大自然が旅路の終わりに魅せてくれた得難き景色だと感じつつ、名残惜しくも「八雲立つ出雲」を後にするのだった。(了)

2016年08月18日

-

出雲行脚の総集編(7)

一泊二日の出雲行脚の二日目(8月7日)の夕刻、いわゆる「出雲の東西軸」の西端にあって、最後の訪問地となる「日御碕」に向かった。島根半島のほぼ西端でもある「日御碕」に行くのであれば、近くの「日御碕神社」にも参拝できれば・・・ということで、ご神前方面に車を走らせると、何だか賑やかな雰囲気である。人通りも多く、やっとのことで車を停車して社殿に近づくと、ちょうど神輿を本殿から繰り出すところに遭遇した。そこで冒頭の画像は、その模様を撮影したものである。境内の看板に記された由来書を読むと、当日の8月7日が「例大祭」にして、同日の夕刻が「神幸祭(夕日の祭)」と記されていた。つまり、たまたま通りがかったと思いきや、年に一度の「立秋」に斎行される「夕日の祭」に間に合うように、当社への参拝が許されたかたちとなったわけである。ところで、当社は今まで何度か参拝しているが、いつも気になっていたのが社殿の屋根にある「千木(ちぎ)」である。画像では分からないのだが、つまり大きな社殿「日沈の宮」(上の画像)の千木が、男神を示す「外削ぎ」なのに祭神が「天照大御神」となっており、その「日沈の宮」に向かって右上の高台に鎮座する「神の宮」(下の画像)の千木は、女神を示す「内削ぎ」なのに祭神が「素戔嗚尊」となっているところだ。しかし、毎度の参拝の折に頭を悩ませていた上記の件が、今回の参拝で(私の心中では)本来の祭神が判然としてきたから不思議である。結論を先に言うと、外削ぎの男神を示す「日沈の宮」の祭神は「須佐之男命」であり、高台にあって内削ぎの女神を示す「神の宮」の祭神は、須佐之男命の正妻「櫛名田比売」であり、この二つの社殿に一柱づつ祀られた夫婦神が、本来の祭神ではないかということである。この二つの社殿の佇まいを眺めているうちに・・・日本神話の描写で須佐之男命が八岐大蛇を退治する際に、櫛名田比売を「櫛」に変化させて、その櫛を須佐之男命の頭部に刺して八岐大蛇との戦いに臨んだという景色・・・が観えてきたのだった。そのように感じたのは、前回の日記で紹介した書籍『星空の卑弥呼(上)』に記されているのだが、「おうし座(須佐之男命)」と牛頭部の角の上にある「ぎょしゃ座(櫛名田比売)」を一対と見立て、その一体化した二つの星座を「須佐之男命が頭に櫛を刺した姿」と解釈し、「記・紀」等に文章として表現されたのではないかという書籍内容が、私の脳裏に強く刻まれていたからであろう。さてここで、このシリーズの総集編(5)で紹介した書籍『卑弥呼の宮殿ここにあり』の中から、著者の類いまれな霊能による「櫛名田比売」の出自と「須佐之男命」との婚姻関係等について、以下に抜粋させていただこう。・足名椎と手名椎夫婦(この人物は、多くの田畑を持った農耕の人である)の間に生まれたとされている娘の櫛名田比売は、実は足名椎と手名椎夫婦の子供ではなく、大国主命と手名椎(足名椎の妻)との間にできた子供であった。・一人の男性と複数の女性との関係は、当時の農耕民族にあっては、ごく自然な考え方であった。・結婚する時は、男性は女性を嫁に取るのではなくて、女性を通して神に近づき、神の手助けをするために男性は女性の方の家に入り、女性側の家系を継ぐことが多かった。・須佐之男命が妻にした櫛名田比売は、大国主命と正妻との間にできた子供ではないが、大国主命を父親にもつ櫛名田比売と婚姻関係を結ぶことにより、須佐之男命は豪族の長として、新世界である出雲の地で活躍することが、たやすくなっていった。・須佐之男命はスサ族の長として、当初は島根県の雲南市大東町須賀あたりに住まわれていたが、その後に平定して、松江市東出雲町の地(かつて伊邪那岐命・伊邪那美命が住まわれていた地)に宮殿をかまえられた。・須佐之男命が従えるスサ族は、九州からやってきた。この一族は、もとは渡来の民族であったから、海の向こうの大陸の文明(理学・工学など)を知っていて、これを出雲に持ち込み、駆使してあらゆることに利用した。・同じ渡来系である先住者の大国主命も、大変な頭脳の持ち主で人望も厚く、この両者がガッチリと手を結んでいくことにより、他の国々にも知れわたるほどの王権勢力を持つ出雲国を造る礎となった。以上が抜粋部分である。正史等の文献に綴られた内容とはかなり違っているが、私には「真実の歴史」に関する記述と感じられる。本日最後となる下の画像は、日御碕神社を後にして、当社の裏山の山頂部(日御碕の頂上)にある、神蹟「隠ヶ丘」を訪れた時の画像だ。鳥居のある垣根の向こうは、なだらかな丘陵地で鬱蒼とした森が広がっており、この鳥居を背にして前方の方角を確認すると、正確に真東を示していた。そこで閃いたのは、「出雲の東西軸」において「黄泉比良坂」が東端の基点だとすれば、ここ日御碕の「隠ヶ丘」が西端の基点に違いないという直感だった。古代より重要視されてきた測量の基準点は、一般人が近寄れないように御神域として護るという事例に、これまで何度か遭遇しているので、なるほど!と自分なりに腑に落ちたのだった。そして、その西端の基点に立って東方に想いを馳せつつ、東から西へと「出雲の東西軸」をなぞるように歩んできた道程を俯瞰し、ある種の達成感に浸る時間を持つことができ、感慨無量だったことを憶えている。帰り道で夕陽の木漏れ日を浴びながら、あっ!もう少しで日没かもしれない・・・ということで、さらに西方の海側に向かって車を走らせるのだった。

2016年08月17日

-

出雲行脚の総集編(6)

黄泉比良坂と日御碕を結ぶ「出雲の東西軸」に沿うように進む道中、今回の出雲行脚のテーマが、古代出雲神族の祖神「クナト大神」の御稜威を、改めて体感することにあったことから、次に訪れたのは冒頭の画像の「富家」の先祖を祀る「富神社」(とびじんじゃ/出雲市斐川町)であった。神社の由来が書かれた看板には・・・聖武天皇御代の和銅六年(713)に諸国の風土記編集を命じられ、出雲風土記の出雲郡に神祇官舎「出雲社」とあり、所々の古文書に記された社である・・・とあり、鎮座地の富村には熊野神社(出雲国一の宮)の御火継祭との関連から、かつては千家・北島の両国造家の別邸があったとされ、出雲大社とも縁の深い古式ゆかしき社とのことである。参拝を終えて社殿を背にして立つと、南方には神名火山の「仏経山(標高366m)」が見えたが、なぜか参道が山並から少し外れた方向となっていた。これは、もしや・・・ということで参道の方位を調べてみると、やはり!というか、真南から東へ約20度傾いた「シリウスの聖方位」を示していた。これは前日にも確認することとなった、出雲の東西軸と南北軸の交差点にある「田和山遺跡」の神殿跡が示す方位と同じであり、その示唆するところは・・・出雲の古い神社・仏閣は、世界各地の古代遺跡で認められる「シリウスの聖方位」に根ざす信仰体系を有していた・・・と、その可能性を指摘しておきたい。☆関連記事 ⇒ 出雲行脚の総集編(2)続いて訪れた神社は、「クナト大神(久那戸大神)」を主祭神として祀る「出雲井神社」(いずもいじんじゃ/出雲市大社町)であった。当社への参拝はもう十回を数えることになろうが、昨年秋の参拝の折は未だ建替の過程にあり、この度は新しい神殿となっており、清々しい神氣を漂わせていた。遠つ神祖「久那戸(クナト)大神」を祀る富家の口伝によると、「久那戸大神」は日本列島を産み出した伊邪那岐命と伊邪那美命の長男、つまり「出雲王朝の始祖」とされている。そこで、下の関連記事が参考になると思うが、全国の「一の宮巡り」を達成する過程で自身の心中に浮上してきた、国内の主要となる祭祀場の「表」・「裏」・「奥」という、ある種の階層めいたものがあった。それが「出雲」においては、「表」= 出雲大社(千家家)・「裏」= 出雲大社(北島家)・「奥」= 出雲井神社(富家)という関係性が、恐れ多くも何度か出雲を訪れるうちに浮かび上がってきたのである。「裏」が「表」に・・・とは良く聞くが、どうやら時代の要請により、「表」と「裏」の中核にある「奥」を含め、それらが〔三位一体となって全面に出る〕ということになったのではあるまいか・・・。☆関連記事 ⇒ 「春」の旅日記ところで、古代エジプトの「大ピラミッドの内部構造」と古代日本の「出雲大社の建築構造」を、同等だとする見方があることをご存知だろうか。(※上の画像は「古代出雲歴史博物館」に常設の、古代の出雲大社の復元模型を撮影したものである。)その見方によると、大ピラミッドの王の間と、そこに到る大回廊の構造は、古代の出雲大社の神殿の大きさや高さ、そして本殿へ続く長い階段を含めて、同じ寸法になっているとのことである。・・・ということになれば、上記の「クナト大神」の「クナト」という神名が、「アテン神信仰」を始めた「イクナートン(アメンホテップ4世/古代エジプトの第18王朝のファラオ)」という王名の、「イーン」を省略した「クナト」だとする説が、俄然信憑性を帯びてくることになる・・・。ちなみに、ユダヤ民族による「ヤーウェ信仰」は、この「アテン神信仰」がモデルになったとのことである。なかなか深遠なところに踏み込んできたが、実は今回の出雲行脚において、さらに興味深く感じ注目していたところは、「天体の地上投影」という観点から、「おうし座」が「須佐之男命(牛頭天王)」と認識され、出雲地域に投影されてきたという視座である。以下に紹介する書籍によれば、それぞれ目星となる「おうし座」の星々の投影地は、一等星の「アルデバラン」が、かつては「クナト大神」を祀っていた出雲国一の宮の「熊野大社」、おうし座の牛頭部下方の三叉に相当する位置が「揖屋神社」、そして牛頭部上方の角(二本ある角の一方)の先端に輝く「エルナト」が「出雲大社」と記されている。加えてその項の本文には・・・大国主命を祀る出雲大社は縁結びの神として崇敬されているが、それは「エルナト」が「おうし座」と「ぎょしゃ座」を繋いでいるからである・・・とあり、いわゆる「縁結び」の本質的意味が汲み取れて、目からウロコの注目に値する見解だといえよう。※参考書籍・・・『星空の卑弥呼(上)』・著者 榊 晶一郎・発行 大洋出版社(2004年12月18日初版)そして、上記の「おうし座」の「エルナト」は、「五角星」とも称された「ぎょしゃ座」の一角を担う星であり、この「エルナト」を含む「ぎょしゃ座」を具現化した造形こそ、古代出雲大社(上の画像の模型)の長い階段の上方にあって、全体として五角形状の「本殿」だとする観方になるわけである。ところで、この「ぎょしゃ座」の投影地といえば、上記の書籍によると「九州」ということになり、その五つの星々が投影された聖地を含む九州島全域の主要地点を、ここ約2年をかけて徹底して巡り歩いてきた経緯がある。奇しくも、この「ぎょしゃ座」の投影が「出雲大社の本殿」だと、上記の書籍を再読して知ったのは、出雲に向かう前日だったことを考え合わせると、「ぎょしゃ座」の投影された九州の主要地点を巡り終えたという達成感とともに、おそらく今回で集大成となる出雲行脚の後押しを頂いた、背後の有り難きお導きを強く感じる今日この頃である。

2016年08月16日

-

出雲行脚の総集編(5)

出雲行脚は二日目の午前中、伊邪那美命(イザナミノミコト)の陵墓参考地等を経由して、同じく伊邪那美命を主祭神として祀る揖夜神社(いやじんじゃ/松江市東出雲町)を参拝した。その揖夜神社の立派な拝殿を、正面から映したものが冒頭の画像である。この拝殿の奥にある当社の本殿は大社造で、「黄泉の国(死後の世界)」と縁の深い社として中央でも重視され、近くの平賀地区には黄泉の国の入口([あの世]と[この世]の境界)とされる「伊賦夜坂(黄泉比良坂)」が存在する。そこで下の画像は、上記の伊賦夜坂の麓にあって、「黄泉の国」の入口に置かれたとみられる三つの岩を撮影したものである。この地については、以下に紹介する書籍によると・・・※参考書籍・・・書名『古事記の暗号』・著者 池田 潤 ・発行 戎光祥出版(2011年12月1日初版)・・・この列島においても、西の方角に位置する出雲の中にあって、日沈宮とも呼ばれる日御碕神社は、その中で最も西端の太陽が沈む果ての地だった。まさしくそこは、黄泉の国に到る場所である。古代の出雲人たちは、その最果ての太陽の沈む地から見て、真東の太陽の昇る方向に逃れた地点に黄泉比良坂という境界を設け、そこに境界神を祀り、特別視していったのだろう。・・・・・・とあることから、出雲行脚の二日目は、出雲の東端と位置付けられる「黄泉比良坂」と出雲の西端たる「日御碕」とを結ぶ、言わば「出雲の東西軸」を意識しつつ、東から西に向かう軸線に沿って、各地を経由しつつ進むことになった。ここで、改めて注目すべき重要拠点として、指摘しておきたい場所がある。それは、出雲行脚の初日の動向の道しるべとなった「出雲の南北軸」と、二日目の動向の道しるべとなる「出雲の東西軸」の、その縦と横の二本の軸線が交差する「田和山遺跡」である。現在では「田和山史跡公園」となった田和山遺跡のある地域は、出雲の中でも「重要な祭祀場」としての役割を担った聖地であることは勿論のこと、陸上・水上交通の両面でも弥生時代以来の「交通の要衝」であったということだ。さてここで、次に紹介する書籍の中の「伊邪那岐命と伊邪那美命、奇くも出雲での出会い」の項より、主要部分を以下に掲載させていただき、著者の卓越した霊能の感性で洞察された、往時の御夫婦の暮らしぶりを紹介できればと思う。※参考書籍・・・書名『卑弥呼の宮殿ここにあり』・著者 田村倫子・発行 現代書林(1994年6月5日初版)・外来の民族は、縄文の終わりごろから、米や豆類の種を持って、日本へ渡ってきた。しかし、土地は荒れており、稲など病害虫の被害や、水の問題などもあって、はじめから豊かな実りは、約束されていなかった。・このような状況の中で、神々は誕生なさった。海を渡って大陸からやってきた、伊邪那岐命である。第三代まで伊邪那岐の姓を継ぎ、第一代目は宮崎県の高千穂と阿蘇方面とを行き来なさって、土地の開拓にあたられた。・第二代目の伊邪那岐命には、多くの男の子供ができ、それぞれ九州各地で活躍なさった。この二代目の伊邪那岐命を父に持った、長男の伊邪那岐命(三代目=「古事記」に登場する神)が、出雲に渡られることになった。・本来ならば長男は後継であるはずであるが、古代は婚姻関係が一人ではなかったので、長男といっても一人とは限らなかった。二代目の伊邪那岐命は、自分を頼って大陸から渡来してきた人々の指揮官として、長男の伊邪那岐命(三代目)を立てて、出雲に渡らせることにされた。・出雲に渡られてからの伊邪那岐命(三代目)は、出雲の土地の豪族の長の姫である伊邪那美命と結婚されることになった。伊邪那美命は、松江市の出雲国庁跡近くの大庭に住まいされて、父は松江市周辺の八束郡を治める豪族であった。・伊邪那美命はふくよかで、当時としては色白の健康美あふれる美人であった。その上、霊能の持ち主で、山陰地方では名の知られた、神にお仕えされる巫女であった。・結婚後、伊邪那岐命は伊邪那美命を大変なお気に入りのようで、幸せな日々であった。多くの健康な子供に恵まれたが、伊邪那美命が最後の子供をお産みになられた時、経過が思わしくなくて、産後の高い熱にうなされて亡くなられた。・伊邪那岐命は、今の松江市大庭町あたりで、広いお庭の中を神の真庭として、伊邪那美命と仲むつまじく暮らしておいでであった日々から、急に悲しみの日々に変わり、伊邪那岐命は苦しい日々から逃れるようにして、故郷である高千穂に帰られた。そして父(二代目の伊邪那岐命)のもとで、余生を送られたのである。・この話は、昭和64年11月、神様からお招きを受けて、松江市大庭の神魂神社(かもすじんじゃ)に参拝に行ったとき、雪と風の吹きすさぶ中、神社の境内において伊邪那美命によって語られたものである。本日最後となる上の画像は、「黄泉比良坂(伊賦夜坂)」を解説する看板を映したものだ。この看板の右下に書かれていたのだが、女優の北川景子さんが主演を務めた映画『瞬(またたき)』で、亡くなった恋人ともう一度会いたいと、この生と死の境とされる伊賦夜坂が、映画のラストシーンの撮影場所だったとのことである。もしかすると、切望した再会を今世で果たしたイザナギ・イザナミ御夫婦の代表が、現代を生きるDAIGO・北川ご夫婦なのかもしれない・・・などと思いつつ、伊賦夜坂を後にしたのであった。

2016年08月15日

-

出雲行脚の総集編(4)

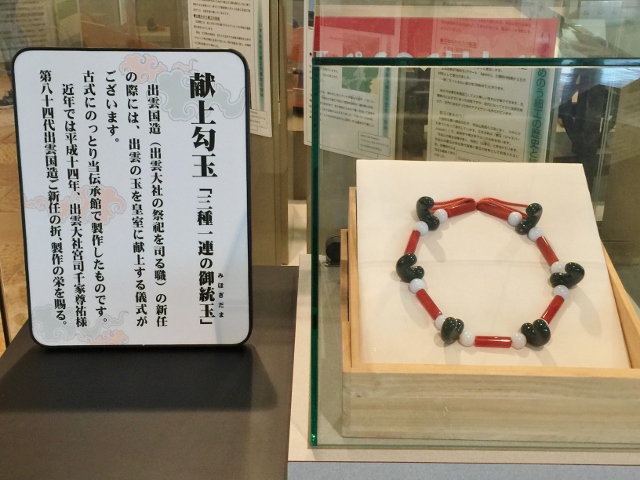

今回の出雲行脚は、大国主命や須佐之男命の治世以前に、太古より出雲地域を統治していたと伝わる出雲神族の大先祖「クナト大神」の御稜威を、今一度現地で体感しておきたいというテーマがあった。元々は出雲国一の宮「熊野大社」において「クナト大神」を主祭神として祀ってきた「富(とみ)家」の伝承によると、その「クナト大神」の御魂を象徴する神宝こそ、日本の歴代天皇が継承してきた「三種の神器」の一つとされる『勾玉(まがたま)』だということである。約4000年前から連綿と伝えられてきたとされる「富家」の口誦伝承によれば、出雲神族は祖神「クナト大神」の魂の具象化である「勾玉」を『宝石(たから)』と呼び、これを付すことのできる王家を「財筋」と称したそうである。※参考文献・・・書名「謎の出雲帝国」・著者 吉田大洋・発行 徳間書店(1980年5月31日初刷)☆関連記事・・・「クナト」と「アラハバキ」さて、今回の出雲行脚の初日は、結果として最後の訪問地となった「加賀の潜戸」を後にして、宿泊予定の玉造温泉へ向かう途中に、その宿泊地からも近い「まがたまの里 伝承館」を訪ねた。この館内では、勾玉製作の技術を継承する職人の技を間近で見ることができ、職人に直接指導してもらえる勾玉づくり体験をはじめ、実際に石に触れてアクセサリーを作るなどの体験ができる。本日掲載した冒頭と下の2枚の画像は、館内に併設された勾玉の歴史がわかる「勾玉ミュージアム」に展示されていた、当伝承館で制作され皇室等に献上された『献上勾玉』(写し)を撮影したものである。これらの『献上勾玉』を通して、古代出雲神族の祖神「クナト大神」に想いを馳せつつ、玉造温泉の老舗旅館へ到着。皇室御用達の旅館に相応しく、手厚いもてなしを受けて通された部屋は旧館だったと思うが、床の間が一畳もある広くて立派な、玉造温泉の歴史を感じさせてくれる貴賓室であった。思わず嬉しくなって、持参した二種類の「十角形状の立体造形」を、床の間に飾られた木像にあしらって映した画像が下である。古代より湧出する泉質の良い温泉にどっぷりと浸かった後、今宵の夕食に添えたお酒は、竹下登元首相の本家で150年の伝統を持つ造り酒屋「竹下本店」の銘酒「 出雲 誉 (いずもほまれ)」・・・。これがすこぶる旨い純米酒で、720mlではあったが、アッ!という間に飲み干したことを憶えている。ちなみにこのお酒は、道中の「道の駅」で入手したのだが、ずらりと並べられた日本酒コーナーの、この「 出雲 誉 」の隣には、竹下元首相の孫になる歌手DAIGO氏が、あのポーズを決めた特性ラベルの「うぃっ酒」が置かれていた。

2016年08月14日

-

出雲行脚の総集編(3)

「出雲の南北軸」の「北」と位置づけた「加賀の潜戸」は、松江市島根町の「潜戸鼻」と呼ばれる岬の先端にある「洞窟」で、大山隠岐国立公園内にあり、国指定名勝及び天然記念物に指定されている。冒頭の画像は、その岬の先端にある二つの洞窟の一つで、岬の突端の方に位置する「新潜戸」を映したものだ。かつて、近くの加賀湾から観光遊覧船で、二つの洞穴(新潜戸・旧潜戸)を含む景勝地を周遊したことがあるが、今回は岬の先端にある灯台の近くまで車道があるということなので、初めて車で行くことに。駐車場から遊歩道を進むと、すぐに灯台に到着。さらに海岸方面に降りる道なき道を歩んでいると、当初は期待していなかったのだが、あれよあれよと岩場を乗り越えていくうちに「新潜戸」の入口近くに辿り着いた。現地の帰り際に分かったのだが、ちょうど時間的にも干潮の時分だったので、冒頭の画像の撮影ポイントまで行けたことから、今回の出雲行脚も背後の大いなる導きを感じた次第である。この「出雲の南北軸」の北端に立ち、南方に向かって「田和山遺跡」や「八雲山」、そしてこの南北軸を南方に延長して、かつて訪れたことのある瀬戸内の「大三島」や最南端となる四国の「足摺岬」にまで・・・、あるいはこの「加賀の潜戸」を180度反転、この南北軸を北方に延長した先にある「隠岐島」にまで想いを馳せるのであった。☆関連記事 ⇒ 観えてきた「南北軸」

2016年08月13日

-

出雲行脚の総集編(2)

次に向かったのは、「出雲の南北軸」の中央部にある「田和山遺跡」であった。宍道湖を望む松江市南部の高台に位置する遺跡で、近年には史跡公園として整備され、遠くからもその偉容を見ることが出来る。冒頭の画像は、三重に廻る環濠を経て登る丘陵地の最上部から、北方の宍道湖方面を映したものである。高さ30mはある山頂部には、9本柱の建物跡が発見されており、わかりづらいとは思うが写真手前に映る9本の柱跡の復元部分がそれである。その丘陵の中心に建てられていた9本柱の建物は、特別な祭祀用の建物だったことが想像され、また「大社造り」の源流という説まである。次に上の画像は、同じ丘陵地の細長い山頂部を、冒頭の画像と同じく9本柱の復元部分を手前にして、ほぼ反対方向に向かって撮影したものである。この画像の方向に立つと、ふと9本柱の向く方位を知りたくなった。そこで、方位磁石で確認してみると、真南から約20度ほど東に振れた「シリウス信仰を示す方位」だということがわかり、その方位に合わせて撮影した画像が上である。☆関連記事 ⇒ シリウス信仰の痕跡また、この田和山遺跡は、翌日はじめて意識的に「出雲の東西軸」に纏わる聖地を巡ることになったのだが、その「出雲の東西軸」と「出雲の南北軸」のクロスポイントとなっているので、やはり特別な祭祀が斎行されていたことが想像できよう。もしかすると、出雲大社で毎年の神在月(旧暦の十月)に斎行される「神在祭(かみありまつり)」の原点に相当する祭祀が行われていたのかもしれない・・・。

2016年08月12日

-

出雲行脚の総集編(1)

8月に入って、島根県の出雲地方を探訪する機会があった。現在の住まいの山口から、さほど遠くない場所だということもあり、「出雲」を訪れるのはもう20回近くになろうか・・・。特に今回の出雲行脚(一泊二日)の記事は、これまでの集大成という実感があったので、関係する参考書籍や過去のブログ記事を援用しつつ、要点を絞り綴っていくことにしたい。まず冒頭の画像は、「八雲立つ出雲」と謳われ、出雲の「枕詞」に係わる「八雲山(標高426m)」山頂の展望休憩所より、中海を越えた日本海側を映した画像である。この「八雲山」(松江市八雲町)は山麓に鎮座する須我神社の神体山である。当日は猛暑のためか眺望は今ひとつだったが、展望が良い日には、ここから大山、三瓶山、中海、宍道湖、島根半島をはじめ、遠く隠岐諸島までも一望に見渡すことができる。この八雲山に立つのは約10回を数えようが、いつの頃からか(旧)出雲国を訪れる際には、必ずと言ってよいほど、この山頂から出雲方面を言わば「国見」して、それから国入りという自分なりの慣例となっている。さて上の画像は、この山頂部に掲げてある和歌発祥地「八雲山」の由来書を映したものだ。下の関連記事にあるように、かつて私なりに感得した「出雲の南北軸」がある。つまり、その南の起点を「八雲山」の山頂とした場合に、中央部は古代の祭祀場と思しき「田和山史跡」(松江市乃白町)、そして北の起点は日本海に面した「加賀の潜戸」(松江市島根町)という、おそらく古代出雲の北辰信仰を背景にした三点一直線の南北軸が見い出せたというわけだ。☆関連記事 ⇒ 「八雲立つ出雲」の南北軸 加えてこの「出雲の南北軸」における南の起点たる「八雲山」は、遥か東方に聳える「富士山」の山頂(北緯35度21分)」から真西に向かう軸線の西端方面にあり、言わば『富士山と出雲を結ぶ東西軸』(以下のリンクはその関連記事)の西側の起点の一つだということも注目したいところである。☆関連記事 ⇒ もう一つの「太陽の道」結果的に当日の8月6日は、古代の出雲国に形成されていたであろう南北軸をなぞるようにして、上記の三つのポイント地点を南から北に向かって、改めて探訪する流れになったのであった。

2016年08月10日

-

無限大(∞)の動態的曲線

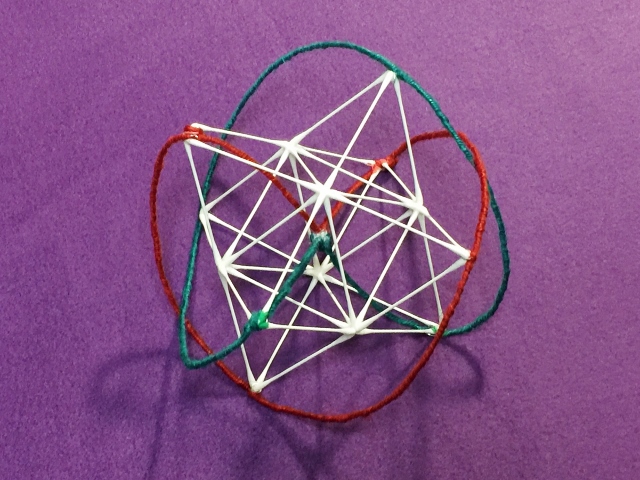

どうしたことか・・・なぜか最近は、頻繁に「無限大(∞)」のマークを目にする。そこで、このマーク(∞)を立体的に表現すると面白いのではないか・・・ということで制作に取り組み、昨日中に完成した造形を映した画像が上である。手前味噌だが、なかなかの出来栄えである。緑色と赤色に区別した二種類の曲線は、構造の中心で色合いが反転しつつも、全体として陰陽和合の「ひとつながり」を意味しており、立体的で躍動する「無限大(∞)」の軌跡を描いている。その背景には「十進法」の数理展開があるのだが、基盤となる「0から十まで」の基本数理を、言わば無限に展開し活用していく雛形が、普遍的な構造体として表現できたのではないかと自負している。そして今や私の心中には、この画像の白い造形に寄り添う「ひとつながり」の動態的な曲線こそ、一見すると平面図形のように見える「無限大(∞)マーク」の原型だという確信が生まれている。

2016年08月03日

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- カルディで見つけたら是非☺️十割そば…

- (2025-11-17 10:31:25)

-

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 生活の木のベルガモットの香りが大好…

- (2025-11-17 01:09:43)

-