2016年12月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

春日なる三笠の山に・・・

「百人一首」にも選ばれ、よく知られた歌のひとつに遣唐使 阿倍仲麻呂(作)の・・・ 天の原 ふりさけみれば 春日なる 三笠の山に いでし月かも ・・・がある。この歌は一般に、奈良 平城京の風情を詠んだものと解釈されているが、近年では中国へ向かう遣唐使船が寄港する九州の港(那の津)に近い太宰府の風情を詠んだとする説がでていた。興味深いことに、太宰府の東北を護る「宝満山(標高 830m)」の別名が「三笠山(御笠山)」であり、かつてその地域に「三笠郡」や「春日郡」の地名があったことや、その宝満山(三笠山)を水源とし麓の太宰府を経て博多湾に注ぐ河川が現在でも「御笠川」ということから、私的には九州説に信憑性があると感じる。そこで縁あって昨日は12月25日の夕刻、かの阿倍仲麻呂がこの歌を詠んだ候補地と目される「月の浦」(福岡県大野城市)を訪ね、その地の高台にある展望所より、月の出を愛でる東方の太宰府方面を撮影したものが冒頭の画像である。画像に映る東方の主要な山々は向かって左側から、三笠山の異名を持つ優美な「宝満山」、中央部に見える秀麗な「大根地山(標高 652m)」、そして右側の笠を伏せたようになだらかな「宮地岳(標高 339m)」である。そして上の画像は、冒頭の画像の向かって右側の、全体的になだらかな山容の「宮地岳」を拡大して映したものである。この拡大した画像をよく見ると、手前の「宮地岳」を含めた山並みが、三段の階層を成すように重なり見えているのが確認できると思う。ちなみに、この「月の浦」と称する高台の撮影地から見て、その三層に重なる山々とは、まず低層に「宮地岳」、その向こうには中層となる「馬見山(標高 978m)」を代表とする山系、さらにその遠方の高層となる山並みは、北部九州域では主峰とも言える「英彦山(標高 1,199m)」である。実はこの地に立って、図らずも上記の三階の層を成す山並みが目視できた時、下に掲げた紋章の「三階松」が連想され、思わず感動して鳥肌が立ったことを憶えている。つまり、その三階層からなる山並みの風情こそ、この歌に編まれた「三笠の山」なのではないかと・・・。 ところで、「三階松」の紋章といえば、北部九州では宮地岳神社(福岡県福津市)の社紋として有名であり、この社名は「月の浦」から見える「宮地岳」と同じ名称にして、宝満山だけでなく「月の浦」から見える「宮地岳」にも同じく「三笠山」の別称があることを考え合わせると・・・もしかすると画像のように三層に重なる山並みを「宮地岳」と称し、これを「三階松」の紋章になぞらえたのではあるまいか・・・などと、私の想像の翼は大きく羽ばたくのであった。例えば普通の満月よりも一際明るい「中秋の名月」が、東方の三層からなる「三笠の山」を借景に昇りゆく姿は、その月明かりに照らされた山並みが浮き彫りとなって、さぞかし心打たれる幻想的な風情であったに違いあるまい。 ・・・ 天の原 ふりさけみれば 春日なる 三笠の山に いでし月かも ・・・

2016年12月26日

-

今年の「冬至」は、ワークショップ!

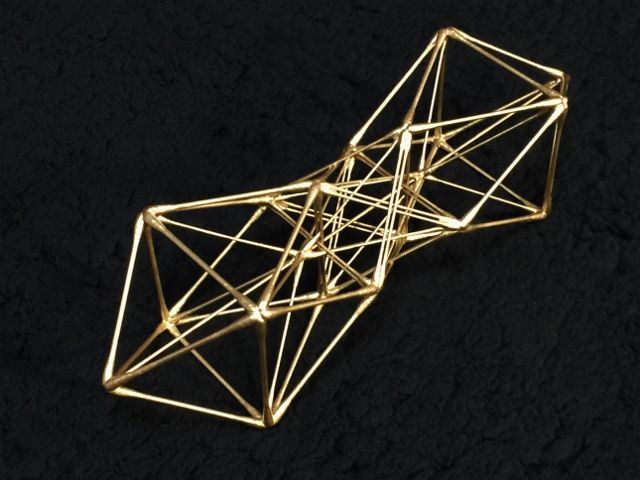

結果として12月21日の「冬至」に開催となった今回のワークショップは、気品あふれる素敵な女性の・・・「十角形」の立体を作ってみた~い!・・・という純真な思いの発露から実現したのだった。一陽来復よろしく冬至日に、皆さんと共に「立体十角形」を制作するというそのココロとは、各人の閉じていた心の扉を開くと日本神話が暗に伝えてきた『岩戸(いわと≒一八十)開き』に繋がる・・・。つまり、一から八までの「八方世界(既存の八方位の枠に囚われた閉じた平面的世界)」から、「十方世界(八方位に天・地を加えて十方位に開いた立体的世界)」へ向うという数理展開を孕んだ『一八十(岩戸)開き』に、各自が意欲的に取り組むということだ。(かなりマニアックな表現になってしまった!)☆関連記事・・・「十」の必然性ということで[呼ばれて飛び出て ジャジャジャジャ~ン♪]と、私こと《ハクション大魔王》は、当日の朝に九州は博多に降り立ったのである。初めて「綿棒工作」にチャレンジする方もいるということだったので、参加者は6名様限定として午前10時頃から始めることに・・・。そこで冒頭と下の画像は、まず各自が平面的に「十角形」を構成していく過程を映したものである。◎関連記事・・・【 立体工作のご案内 】(綿棒で立体を作ってみよう!)この平面図形としての「十角形」を完成させれば、後はある法則性に従って編物をするように交互に編むように構成していくことで、自ずと出来上がる段取りとなっていた。ところが「八角形」までの工程は案外スムーズなのだが、次の「九角形」から「十角形」を形成しようとする最後の締め括りで、ほとんどの皆さんが躓いていたのが印象的であった。それはやはり、今までの人生経験のなかで、このように「十角形」に直接触れるという機会が無かったからであろう。さて下の画像は、今年になって初公開した新作の「立体十角形」を映したものである。今回のワークショップの参加者には、このかなり複雑で緻密な造形の制作にチャレンジしたいという強者もいらしたのだが、現在はまだ非公開ということで柔らかくお断りしたかたちとなったのも印象に残る。以下の関連記事でも、この同じ「立体十角形」を取り上げたが、私自身もこの造形に関しては思い入れが深く、これまで様々な十角形の立体的表現を試みてきたが、特にこの造形表現は「秀逸の一品」となる。☆関連記事・・・そして「十」の世界へ・・・ ☆関連記事・・・『統合の象徴』が律動する!当初予定していたワークショップにかける時間は3時間だったが、何しろ「立体十角形」を複数の参加者と一緒に作るというのは初めての試みであり、また私のつたない四方山話も加わったからであろう・・・なんと1時間以上も押してしまうのであった。それにも関わらず、以下の画像の造形に繋がる基本的な「立体十角形」を組み上げるまで、参加者の皆さん全員が集中力を切らさずに最後まで付いてきてくれたのは有り難かった。その中でも数名の方は・・・図形や工作の苦手な私でもできた~嬉しい!・・・などと歓声を上げてみえたので、指南役の私としても安堵し、ある種の達成感に浸ることができたのだった。 そして最後に浮かんできたのは以下の「回文歌」であった。(当字に工夫有り) なかきよの とおのねふりの みなめさめ なみのりふねの おとのよきかな ( 長き世の 「十」の眠りの 皆目覚め 波乗り船の 音の良きかな )

2016年12月23日

-

十色の『五十鈴』を披露!

実はこれまでも「五十鈴」と題した作品を披露しているが、それは日本古来の陰陽五行説に則った「五色」の配色であった。☆関連記事・・・「五十鈴」の陰陽そこで、この度の披露となる造形(本日の画像)は、同型の造形の中に同じく鈴を入れて、「五色」の二倍となる「十色」を配色した『五十鈴(いすず)』である。この「十色」にかこつけて言えば、「十人十色」という熟語がある。その意味合いは一般に「考え方や好みなどが各人それぞれに違っていること」となるが、もっと分かりやすく言えば「みんな違って みんな良い」ということだ。様々に違った個性が尊重し合えば、よりよく纏まる時代がやってきたと感じる今日この頃である。

2016年12月15日

-

真実の歴史を識る!

本日掲載の画像(上・下)は、先月の11月23日に登った「鹿嵐山(双耳峰)」を撮影したものだ。以下の関連記事では、この鹿嵐山に縁が深く宇佐神宮の創建や東大寺の大仏造立に貢献された「法連和尚」を取り上げたが、その山麓に鎮座する法蓮和尚ゆかりの「高並神社」(宇佐市院内町)の主祭神が「菟道稚郎子(うじのわきのいらつこ)」と知ったのは、当山に登拝した後日のことであった。☆関連記事・・・そして、豊前の「鹿嵐山」へ・・・(3)気になったので「菟道稚郎子」を調べてみると・・・第15代 応神天皇の皇子で、幼少の頃から書物に親しみ、百済の阿直岐(あちき)、王仁(わに)などを師に迎え、典籍に通じた。父の応神天皇の寵愛を受けて皇太子に立てられたものの、異母兄の大鷦鷯尊(おおさざきのみこと:仁徳天皇)に皇位を譲るべく自殺したという美談が知られる。ただし、これは『日本書紀』にのみ記載された説話で、『古事記』では単に夭折と記されている・・・とあった。またその後、豊前国一宮「宇佐神宮」の境内にも、「菟道稚郎子」を主祭神として祀る「春宮神社」が鎮座することを知り、さらにその直後に地元の山口市に鎮座する大内氏ゆかりの「今八幡宮」における始源の主祭神が「菟道稚郎子」と知る運びとなった。鹿嵐山へ登拝の後、これは必然とも言うべきか・・・上記の同じ祭神「菟道稚郎子」が連続して浮かび上がった理由を知りたくなった私は、この祭神に関して様々な観点からネット検索を試みることに・・・。当初は京都府宇治市に鎮座し、同じく主祭神を「菟道稚郎子」とする「宇治神社」や「許波多神社」等を調べていたのだが、徐々に何かに導かれるようにして、以下に紹介する関連動画を拝見することになったのである。◎関連動画・・・福永晋三氏の「真実の仁徳天皇」2015年7月 香春町講演会上の関連動画で講演されている福永氏は、「民のかまど」(聖帝伝説)で知られる仁徳天皇は、記紀などに書かれた通説の応神天皇の皇子「大鷦鷯尊」ではなく、記紀によってその治世が隠された異母弟の応神天皇の皇太子「菟道稚郎子」が即位した「菟道(宇治)天皇」であったことを、あらゆる角度から分かりやすく論証されている。東京の都立高校で約30年も国語の教師を勤め、記紀や「万葉集」等の日本の古典に明るいだけでなく、母校の國學院大學では中国文学専攻だったことから、中国史書をはじめとして漢文を白文で読むことのできる、言わば東洋の古代史研究の専門家による深い洞察に基づく講演(上記の関連動画)は、一般的には既存の歴史観を凌駕する内容となるのかもしれないが、私的には聞きしに勝る学び多き内容であった。かねてより自身の心中において「冬の南北軸」と唱え、また日記では「山口と九州を貫く南北軸」とも記してきた南北の軸線上に、「真実の仁徳天皇」たる「菟道稚郎子」を主祭神として祀る神社が、今年の「冬至」を前に三社も連続して浮上し、上記の講演内容に繋がったということは、もしかすると・・・これを以て「皇統」の乱れを正す・・・という「大いなるもの」の意思表示ではなかったかと、今はそのように認識するところである。

2016年12月12日

-

北九州の「足立山」(下)

冒頭の画像は、足立山の七合目あたりから、およそ「巳(南南西)」の方位を展望したものだ。そして画像中央部にあって遠方の雲海に浮かぶ二峰は、この日記ではお馴染みの「由布岳」と「鶴見岳」である。前回の日記に書いた、足立山から見て「シリウス方位」に当たる「尾鈴山」は、ここから遠いので画像には映っていないが、この二峰の少し右側の方位になろう・・・。◎関連記事・・・「西日本・南北軸」の再認識から・・・実は今回の足立山への登山は、数日前にある知人との会話で・・・博多湾に浮かぶ「相島」と「宮地嶽」を結ぶ《光の道》を伸ばすと、北九州の「足立山」を通り、その行き着く先は「富士山」を経由して関東の「鹿島(要石)」に繋がるのでは・・・という内容がキッカケであった。☆関連記事・・・”光の道”のその先に・・・(1)さて上の画像は、足立山の山頂より展望した平野部の門司区の町並みから関門海峡、そして山口県方面を撮影したものだ。ちなみに、画像中央部に微かに見える橋は、九州と本州を繋ぐ「関門大橋」である。次に下の画像は、山頂より南方方面を映したもので、雲海の向こうにある遠方の山並みは、向かって右より「英彦山」から「犬ヶ岳」に連なる山々である。そして下山の後、なぜか流れに身を任せて行き着いた場所は、宗像市にある「田熊石畑遺跡」であった。この遺跡では近年、弥生時代中期前半頃の墓域が見つかり、6基の墳墓から銅剣・銅矛・銅戈の武器形青銅器が計15点出土し、ひとつの墓のまとまりから出土した点数としては日本最多級となり、平成22年2月22日には国の史跡に指定されている。時刻は午後10半頃、夜空を見上げると満天の星が輝いていて、おそらく「冬の星座」を代表する全ての星々を見ることができたのだが、その中でも一際輝く星が「シリウス」だったことを憶えている。

2016年12月06日

-

北九州の「足立山」(上)

お日柄もよろしく12月3日の「ひふみ」の月日に、九州の北方にある要の山たる「足立山(標高597.8m/北九州市小倉北区)」へ登る機会を得た。足立山は、今回で二回目の登山となる。☆関連記事・・・小倉の「足立山」に登る(1)この山麓には、北辰(北極星)を主祭神として祀る妙見神社が鎮座し、昔から九州全体の「北」を統括する山として認識されてきたことがうかがえる。上の関連記事にも書いたが、この神社は奈良~平安時代に活躍した和気清麻呂公が創祀したことで有名である。その創祀の由来に、769年に起きた「道鏡事件」の際に、清麻呂公と宇佐神宮との関わりが以下のように記されている。・・・船が豊前国宇佐の海岸に着いたとき、道鏡の追手から逃れるが如く、多くの猪が清麻呂公をかばい、その一頭が公を背に乗せて宇佐神宮の社頭へとお送りしました。・・・以上の由来等を参考に作られた「猪に乗る和気清麻呂公」の石像が冒頭の画像で、この下の画像がその石像を背後から映したものである。この石像は、足立山に登る山道の入口にあり、現地でフト石像に刻まれた公の顔を見上げると、どこか遠くを見遣っているようである。そこで公の顔が見遣る方位が気になったので調べてみると、やはりというべきか・・・「猪」だけに「亥(北北西)」の方位・・・であったのには驚いた。つまり、この「亥」の方位を反転した後ろの正面は「巳(南南東)」と、およその「シリウス方位(真南から東に約20°)」となるので、「宇佐神宮に纏わる祭祀線(※追伸)」と最近の一連の記事との深い関係を見い出せたというわけである。加えて、この「足立山」と先日の11月末に登った「尾鈴山」を結ぶ方位線が「シリウス方位」だったことを事前に意識していたこともあり、この入山時の「明確な示唆」に感慨一入の心境になるのであった。《 追 伸 》上記の「宇佐神宮に纏わる祭祀線」とは、豊前国一宮の「宇佐神宮」とその神体山である「御許山」を結ぶ方位線のことであり、これが言わば「亥」と「巳」の方位を結ぶ「シリウス方位」を示すことになる。ということはつまり、毎年の冬至の頃に宇佐神宮にて斎行されていたであろう真夜中の儀式として、神宮から見てシリウス方位にある「御許山」の山上より昇る天体「シリウス」を特別に拝していたと推察され、そこに古来より宇佐嶋に降臨されたと伝わる「比売大神」の本質を垣間見る思いがするのである。

2016年12月05日

-

ご披露!『 つ る ぎ 』の形代

今から約十年前に、「三種の神器」の《 御剣(みつるぎ)》を心に思い浮かべて制作した『 つ る ぎ 』と題する作品があった。(※関連記事⇒『 剣 』の形代 )この造形については、この日記でも何度か取り上げてきたが、その全体構造の中心に「竹軸」を通してこそ完成と判断、さらに造作を洗練し公開した作品が本日の画像である。この上と下の画像は、冒頭の画像の造形を別の角度から撮影したものだ。そして、この画像の造形の中央部には、過去の日記(⇒リンク)に掲載した画像の、「十里(トリ)」という「十進法の数理」を秘めた形代を確認することができる。ある角度から見れば「カゴメ紋」にも見え、数では「十」を暗示する構造を中心部として、それがイメージ的に上下の方向、あるいは天地の方向に螺旋展開した造形が、この『 つ る ぎ 』と題した作品である。 繰り返しとなるが、この造形の中心を貫通する、言わば「天地を貫く御柱」の素材は「竹」であり、この造形の全体を支える「竹」の中心軸が入ったことで、この『 つ る ぎ 』は勇躍して活きてくると感じる。

2016年12月01日

全7件 (7件中 1-7件目)

1