2016年10月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

九州王朝の「東」の起点へ・・・(下)

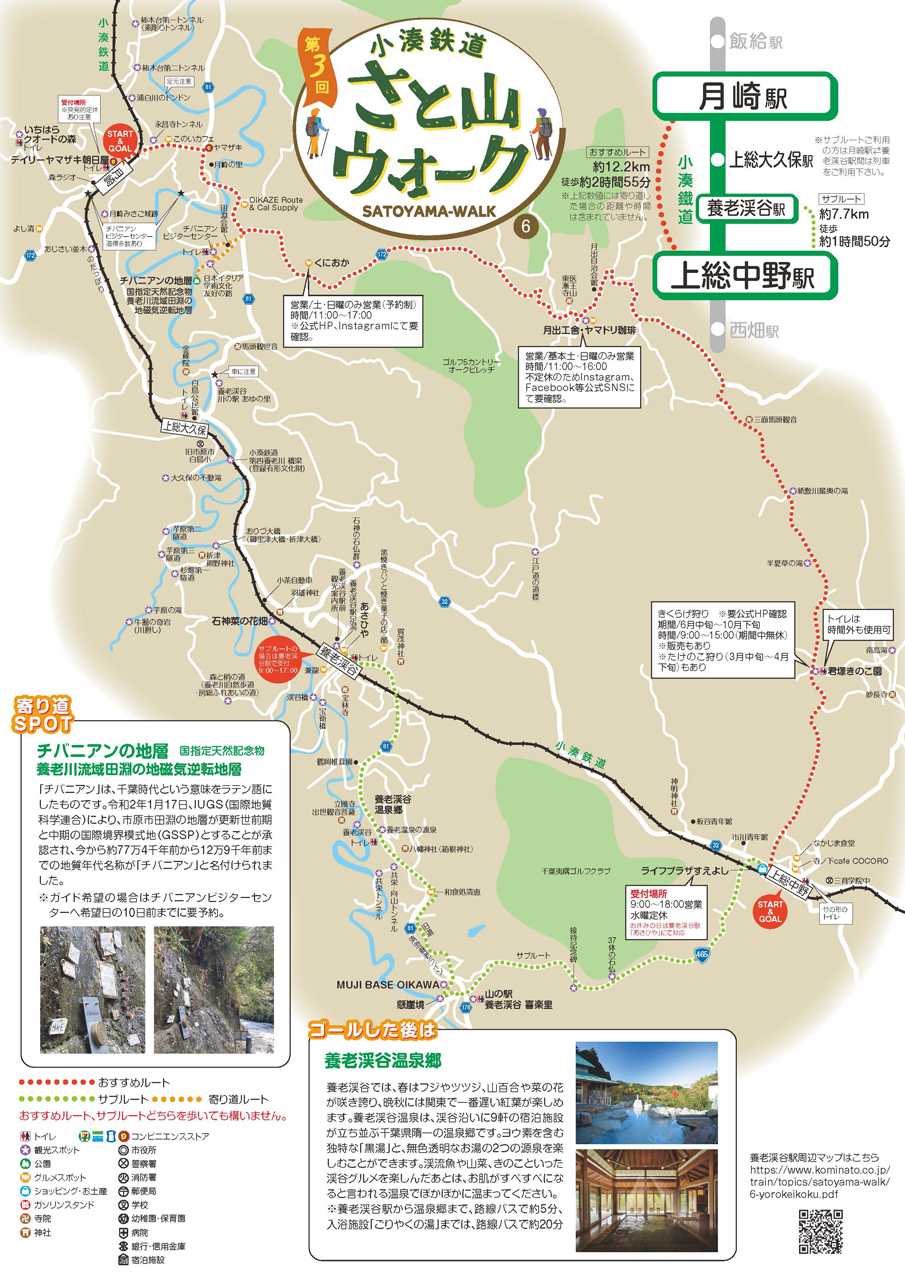

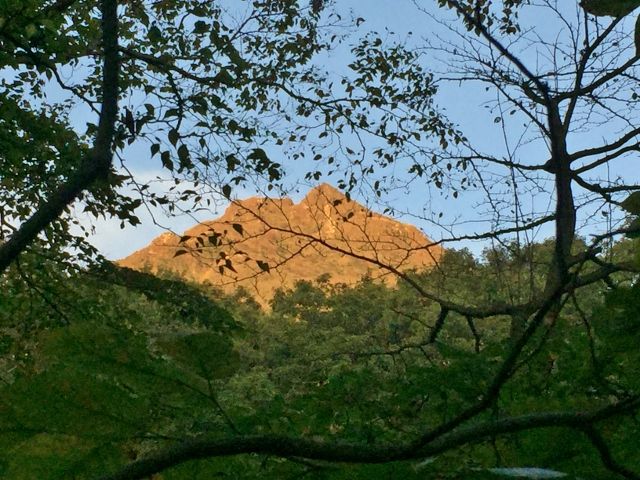

大入島 日向泊の「神の井」を東の起点とする北緯約33度の東西軸には、前回の日記で少し触れたように数々の主要地点があるのだが、当日は山口からの日帰りという制約があったため、大入島からも近い佐伯市内において、この東西の軸線上にある「尺間山(しゃくまさん・標高645m)」の山頂に向かうことにした。尺間山の八合目までは車道があるので、その八合目から途中400段もの急な階段を経て山頂へ・・・。そして「大入島」と東西軸を形成する「尺間山」の山頂部から、東方にある同島を展望した画像が上である。まるで弓のような美しき形状の大入島の向こうに、春分・秋分の朝日が東方の海を照らしながら昇る風情を、もしこの地に立って展望できるならば、それはさぞかし荘厳で感動的な景観であろう・・・。上の画像は、大入島方面から見て真西にある「尺間山」(画像中央の頂)を映したものだ。この尺間山の山頂部は、遠目から見ても剥き出しの岩場が目立つ貫禄の溢れる山容にして、佐伯市周辺でも屈指の高い山であり、冒頭の画像のように頂上部からは四国や豊後水道を一望することができる。ところで、現在の佐伯市の大部分は、古くは豊後国の八つの郡のひとつであった「海部(あまべ)郡」の郡域であり、今回の記事で例を挙げた太陽信仰を背景とする軸線の配置から、東の起点となる「大入島」から西の「尺間山」を結ぶ東西軸を基軸とする地域一帯が、古代の豊後国海部郡における中心地だと思われた。古代において海浜を含む地域一帯を治めた海人族の首長は、領地の主要海浜部に近い島に居を構える例が多かったようで、その古代海人族の習俗から類推するに、大入島に神武伝説が謳われてきた一つの背景をうかがうことができる。ちなみに最先端の歴史研究によると、古代海人族「海部(あまべ)氏」の本貫(氏族集団の発祥の地)は、この古代の海部郡にあったと推考されており、今回の現地探訪による私的感覚からも、この「大入島」こそ豊後国海部郡における祭政の中心を担った島であり、「海部氏」の一大拠点ではなかったかと感じたところである。またその歴史研究によれば、豊前国海部郡を本貫とする「海部氏」の末裔には、丹後半島の付根に鎮座する丹後国一宮「籠(この)神社」の宮司家「海部氏」があるとのことだ。ここで、九州における歴史的大転換の例を一つ挙げるとすれば、九州王朝の最期とも評される「磐井の乱(西暦527年)」であろう。この乱の後に、往時の海部郡に住んでいた「海部氏」の一部は九州を離れることになり、日本海沿岸の出雲地域を経由して、丹後半島に移り住み現在に至った模様である。さて上の画像は、佐伯湾内で大入島の北方にある「豊後二見ヶ浦」を撮影したものである。なんでも毎年の3月3日前後と10月10日前後には、夫婦岩の間の中央から日が昇る様子を見ることができるそうだ。今回の行脚の締め括りとなった、この二見ヶ浦の岸壁を夕暮れ時にじっくりと周遊し、この夫婦岩を結ぶ日本一のしめ縄(長さ65m)を様々な角度から眺めつつ、古代日本を代表する海人族「海部(あまべ)氏」の、永くて深い伝統の息吹を感じたところである。最後となるが、この記事を旧暦十月という「神有月(神無月)」の朔日(旧暦10月1日)に公開できたことを、とても嬉しく思う今日この頃である。

2016年10月31日

-

九州王朝の「東」の起点へ・・・(上)

この10月に豊後富士「由布岳」に登ったことにより、なぜかそれに連動して発生したと私なりに感じる現象として、同月22日の未明に起きた大分県佐伯市を震源地とするM4.4の地震があった。◎関連記事・・・豊後富士の「由布岳」に登る(5)その関連で見い出せた[立花山⇔英彦山⇔由布岳⇔佐伯湾]を結ぶ「冬至の日の出と夏至の日の入を示す軸線」の東南には、その後のネット検索により佐伯湾に浮かぶ「大入島(おおにゅうじま)」があり、さらには同島の「日向泊(ひゅうがどまり)」という住所に存在する「神の井」という井戸が、その東南端の基点になっていることを知るに至った。そこで早速、佐伯市の「大入島」を訪ねてみようということで昨日の10月30日、佐伯港のフェリー乗り場から同島を展望した画像が上である。そして、たどり着いた日向泊の「神の井」にて、その神武天皇にまつわる伝承のある井戸を撮影したものが上下の画像である。その「神の井」のある現地は、入江となる海岸にほど近く、解説版を映した最後の画像にもあるように、満潮時には海水に没する位置にあり、その井戸水の淡い藍の色合いも含めて、実に深遠な雰囲気を漂わせていた。さらに「神の井」に関する情報を調べると、上記の軸線の東南端だけではなく、この井戸を「東」の起点とする東西軸が見い出せるとのことで、古史古伝が伝える神武以前の「ウガヤフキアエズ朝」という九州王朝・・・かつてその王都があったとされる大分県竹田市の特定地域との、北緯約33度の東西軸を形成することも明らかになってきた。ちなみに古史古伝の一書『ウエツフミ』によると、人皇初代の神武天皇(第73代 ウガヤフキアエズ命)は、竹田市周辺を本拠地にしていたとする記述が残っているそうだ。ここで確認となるが、上に夏至や冬至を示す軸線を紹介したが、太陽信仰を基盤とする軸線の主軸は、やはり真東から昇り真西に沈む春分・秋分の太陽運行が地上に投影された「東西軸」である。加えて興味深いことに、この大入島の「神の井」を起点として西南方向に、「夏至の日の出・冬至の日の入を示す軸線」が見い出せるとのことで、その軸線上には高千穂の天岩戸神社を経て高千穂神社が乗るとのことである。以上の三つの太陽信仰に纏わる軸線の交点が「神の井」に集約されることから、その井戸のある「日向泊」という地名に「東(ひがし≒ひむかし)」を意味する古語の「日向(ひゅうが≒ひむか)」が選ばれたことに、この地こそ九州王朝における「東(≒日向)」の要だという強い意図を感じたところである。☆参考文献・・・特別寄稿「大入島・日向泊の地名について」 大分大学名誉教授 富来 隆 著作(※以上の文献に興味のある方は、記事上にリンクできないため、各自でネット検索されたし。)

2016年10月31日

-

豊後富士の「由布岳」に登る・・・番外編(下)

この《 豊後富士の「由布岳」に登る 》シリーズの最後は・・・各地から展望した「由布岳」・・・ということで、今回の由布岳登山で映した写真集で締め括りたいと思う。まずは快晴の日に、中央登山口より展望した由布岳である。その優美な単独峰は、登山家たちの衆目の的と言ってよいだろう。東隣の鶴見岳山頂より展望したもので、雲海に浮かぶ由布岳は圧倒的な存在感を示していた。東登り口より山道を歩み始めると、いきなり美しく映える山上部が目に飛び込んできた。早朝の由布院盆地にて、のどかで広い田んぼの中から撮影した静寂の由布岳である。たまたま寄り道した、道の駅「由布院」の駐車場より展望の薄霞に包まれた由布岳。狭霧台展望台の近くから展望した由布岳。周囲の景観と二峰の佇まいが実に美しい。最後となる下の画像は、なかなか普段は見ることのできない由布岳の後ろ姿である。

2016年10月26日

-

豊後富士の「由布岳」に登る・・・番外編(中)

さて冒頭の画像は、下の画像の説明書きにもあるように、早朝の「蛇越展望所」から由布岳を遠望したものである。当展望所に到着した当初は、雲海に覆われた手前の由布院盆地が見えるだけだったが、次第に雲間から由布岳の山頂部が微かに現れた時には感動した。上の看板に書かれた由来にあるように、立石坊という僧侶が石になったと伝わる「立石岩」を映した画像が、このすぐ上の画像である。柵に囲まれて近寄れなかったが、画像中央の周囲の木々に守られるかのように、凛々しく立つ磐座が確認できると思う。これは天体観測用の置石に違いないと感得した私は、なにか目印となる手懸りがあるはずだと、方位を示している思われた立石岩の右下にある岩の下方に立って、自らの体を反転させてみた。すると予想通りに、振り返った後ろの正面には、これまた方位を暗示する景色が広がっていた・・・。上の画像は、上記の景色を撮影したものである。画像の左上には雲海に浮かぶ二並びの山があり、その鞍部の方位を確認すると、夏至の日の出の方位を示していたことから、この「立石岩」が夏至の日の出に照準を合わせて据えられていると認識できた。ある御方の見識では、由布岳の周囲には約七箇所の立石が据えられているとのことで、これらの立石は由布岳を護る結界の役割を担うのではないかと推考されていた。次に上の画像は、上記の立石岩に続いて「狭霧台展望台」の近くにある立石を、由布岳を背景に撮影したものである。この画像は、その立石を真正面から撮影したもので、その中央部の亀裂のように見える部位は、明らかに意図的に削られており、これを見た時の私には「星座」が掘られているように感じられた。ちなみに、この立石を映した方向は、九州地域における磐座配置の典型と思われ、上記の「立石岩」と同じく「夏至の日の出」の方位であった。この画像は、同じ立石を横から撮影したものである。その威厳のある岩塊は、由布院盆地にあったであろう観測地からも見えたであろうし、由布岳に纏わる大きな目印であったことは間違いあるまい。この上の画像は、立石の先端を由布岳二峰の鞍に合わせて映したものだ。真北に近い北北東の方位だが、この地に立石が置かれた当時は、立石の尖りと二峰の鞍が重なる上空に、その時代の「北極星」が輝いていたのかもしれない。そして最後となる下の画像は、上記の狭霧台展望所からも近い標高780mの「中央登山口」より、由布岳を展望した画像である。

2016年10月26日

-

豊後富士の「由布岳」に登る・・・番外編(上)

由布岳からも近い別府市の「地獄巡り」を体験。まず冒頭の画像は「海地獄」を映したものだ。この美しいコバルトブルーは、温泉中の成分である硫酸鉄が溶解しているためなのだそうである。次の画像は「血の池地獄」を映したものだ。この美しき赤の正体は、酸化鉄や酸化マグネシウム等を含んだ赤い熱泥なのだそうである。次は「鬼石坊主地獄」の粘土質の泥中に湯玉が湧き上がる姿を映した画像だ。その灰色の熱泥が沸騰する様子が坊主頭に似ているので「鬼石坊主」と名付けられたとのことである。そして上の画像は、湯布院町塚原にある伽藍岳(標高1,045m)の中腹にある火口(火口乃泉)を撮影したものである。小さな噴火口(上の画像の左端)ではあるが、グォ~と音を発しながら吹き上げる噴煙を身近に体感すると、根源的な生命力が沸き立つ感じがした。下の三枚の画像は、「火口乃泉(かこうのいづみ)」と称される伽藍岳の火口を、かなり接近して映したものだ。上で紹介した火口のすぐ近くにあり”湯布院の秘湯”とも詠われるのが「塚原温泉・火口乃泉」だ。その鉄イオン含有量が日本一という薄緑色の温泉に入浴して、実際に源泉を口に含んでみたが・・・これは体に効くな~・・・と感じられた。また店舗で販売されている温泉卵も食べてみたが、これも格別の美味さであった。ちなみに、上の画像の火口(火口乃泉)は、受付に申し込めば有料で見学することができる。上の画像は、塚原温泉の駐車場から撮影した噴煙だ。こんなに火口が近いところに、入浴できる温泉施設があるのは、おそらく全国的にも珍しいであろう。そして最後の画像は、由布岳の九合目あたりから撮影した伽藍岳の中腹にある火口である。この活火山の伽藍岳は、鶴見岳を主峰とする火山群の北端にあり、強い存在感を示していた。

2016年10月26日

-

豊後富士の「由布岳」に登る(8)

気の抜けない複雑な岩場の連続のなかで、ちょっと一息つけた展望が上の画像である。向かって左の高嶺が東峰、右の高嶺が西峰、そして二峰の狭間の遠方に見える秀麗な山も、山名は分からないが実に印象的だ。これまで歩いてきた道程のなかでも一番の難関だった岩尾根を、振り返って映した画像が上である。自分でもよくクリアーできたと思うほど、尖った鉾のような奇岩が連なる厳しい岩場であった。お鉢巡りも後半となり、西峰から続く起伏の激しい稜線コースを映した画像が上である。そして、西峰を越えた遠方に見えるのは、北部九州の山岳修験における総本山たる英彦山や、続く犬ヶ岳を含む山並みだ。その右側には同じく山岳修験に纏わる安心院の鹿嵐山(かならせやま・雄岳と雌岳からなる双耳峰)や中津の八面山を確認することができる。上の画像はお鉢巡りの終盤、剣ヶ峰付近の見晴らしの良い高台より、東方の鶴見岳山系を越えて四国方面を撮影したものだ。画像では分かりづらいかもしれないが、遠方の画像中央部に微かに浮かんで見える山並みの左端が、石鎚山(標高1,982m)である。由布岳登山の最後に、西日本最高峰の石鎚山を遠望できた私は、胸の高鳴りを感じつつ下山を開始した。下山を始めて難所の岩場をくぐり抜けたところで振り返ると、そこには素敵な秋化粧の紅葉が華やいでいた。そして緩やかな山道になったところで一休み。リュックに入れていた新しい靴と交換のため、それまで履いていた靴に目をやると、なんと!一方の靴先が破れているではないか・・・。もう少しで履けない状態になるほどの惨状に度肝を抜かれ、西峰登山を途中でリタイアした男性の・・・今日は登山靴を履いていないし・・・という言葉が思い出された。やはり厳しい岩壁のある登山は、念には念を入れた周到な準備が必要だと、改めて実感したところである。それからは足取りも軽く、無事に東登山口に到着。たいした疲れも感じなかったので、そのまま帰途に着くことに・・・。そして、登山前日に宿泊した安心院(あじむ)を経由して帰ろうと車を走らせていると、突然目に飛び込んできた景色が下の画像である。もしかして・・・ということでナビで確認すると、やはり「由布岳」であった。つまりこの画像は、「大崩(おおがれ)」(山岳中央の色の薄い部分)という北側の谷が見える由布岳を、北北東方面から映したものとなる。調べてみると今年4月の熊本地震では、この「大崩」にあった岩壁が大規模崩落したとのことだ。しかし、いわゆる「創造的破壊」という観点では、山崩れも造山活動の新陳代謝という捉え方ができる。いよいよ「由布岳」を離れる最後の締め括りに、その脱皮的革新を経た美しき山肌と山容で、「豊後富士」は私を魅了してくれたというわけである。振り返れば今回の登山は、「山口と九州を貫く南北軸」の軸線上に存在する「由布岳」を体感しておきたいという、私なりの長年の想いから実現した。◎関連記事・・・由布岳(豊後富士)を展望しつつ・・・その念願の由布岳登山を終えて帰路に着き、上記南北軸の「中央」に座す象徴的山岳は・・・やはり「由布岳」である・・・との実感を深めつつ、九州を後にするのであった。

2016年10月25日

-

豊後富士の「由布岳」に登る(7)

いよいよ「お鉢巡り」のコースに突入!山頂火口は、これまで東登口の分岐から東峰、そして西峰まで巡ってきたので、残すところは約半周の道程であった。冒頭画像は、西峰山頂より少し降ったところから、北東の国東半島方面を撮影したものである。画像中央の白い部分は、伽藍岳(標高1,045m)の中腹にある活火山の火口だ。ここまでの降る道は穏やかだが、前方にはこれから越えていくことになる岩峰が見えてきた。最低鞍部に降り着いたところで、シャッターチャンス!火口跡のお鉢の底からの急勾配を、東峰山頂に向けて映した画像が上である。そして、お鉢巡りのメインとも言うべき、いかにも険しそうな岩尾根が目の前に迫ってきた。そこでフト東峰の山頂方面に目をやると、何とも有り難いことに日輪が出ているではないか・・・。

2016年10月24日

-

豊後富士の「由布岳」に登る(6)

由布岳の東峰山頂から降りてきて、東峰と西峰の鞍部に到着。そこから西峰の山頂方面を写したものが冒頭の画像である。由布岳登山における最大の難所とされる西峰の、鎖場のある岩場に突入する前に小休止していると、地元の消防隊員の方々が鞍部に到着し、おそらく親睦を兼ねた訓練であろう・・・上の画像は、和気藹々と元気よく険しい岩場を登る彼らの姿を映したものである。実は私の先に登っていく同年配の男性がいたのだが、岩場の途中まで登ってリタイヤされたのが妙に印象的だった。そこで、何故やめるのかを男性に聞いてみると・・・西峰は若い時分に一度登ったことがあるが、今日は登山靴を履いていないこともあり、何だか強い恐怖を感じる・・・とのことであった。そういえば私の靴も「軽登山靴」とはいえ、リタイヤした男性の靴と似たようなトレッキングシューズである。軽いプレッシャーを感じつつも、訓練中の消防隊員の先導もあってか、私も意気揚々と上の画像のような最難関の鎖場を登り切ることができた。この上の画像は、鎖場を登る過程において、鞍部から東峰の山頂方面を撮影したものである。もうお分かりのように、西峰に比べると東峰は登りやすく、その差は「雲泥の差」と言っても良いであろう・・・。いよいよ由布岳西峰の山頂に辿り着く。大きな達成感の中で、西峰山頂より対峙する東峰の全体像を撮影したものが上の画像である。そして下の画像は、「由布岳西峰」を示す標識と共に、北西方面にある「英彦山」に向けて映したものである。広い山頂では、憧れていた由布岳の二峰に登ることのできた歓びが溢れ、感慨一入であった。さあ!残るは「お鉢巡り」である。氣を取り直して、また一歩づつ歩みを進めていこう!

2016年10月24日

-

豊後富士の「由布岳」に登る(5)

前回の日記では、まるで現在の由布岳登山が危険であるかのように書いてしまったきらいもあるが、事前に登山解禁以降の登山者が記した数々のネット情報を入念に調べており、危機管理を自分なりに徹底して「覚悟」の上で登ってきたので、さしたる不安は感じずに東峰山頂へ辿り着くことができた。そこで冒頭の画像は、由布岳東峰の山頂を示す標識と共に真東の方位を撮影したもので、その右側の山は「鶴見岳」である。その鶴見岳の前方には別府湾が広がっているのだが、当日は薄い雲に覆われていた。上の画像は、東峰山頂より南方の九重連山から阿蘇山方面を撮影したもので、手前の町並みは由布院盆地である。その雄大で美しく拡がる眼前の景観に、何度も何度も魅せられるのであった。当山頂には、今まで何度も由布岳に登った経験のある健脚のお年寄りが先客で二人いらして、昼食をいただきながら語らいを伺っていると、当日は雲が少し出てはいるが見晴らしは良いとのことであった。その後の二人は、山頂部でも特別に見晴らしの良い岩場に立ち・・・さて「英彦山」は何処だろう・・・と探し始め、私の前で別の山を指差して・・・あれがそうだろう・・・と言うので、事前に英彦山を視認していた私は・・・あれが英彦山ですよ・・・と、初めて由布岳に登った私が大先輩に教える立場になったのは実に印象的だった。この上の画像は、東峰山頂から西峰越しに「英彦山」が見える方面を写したもので、その英彦山は西峰のすぐ左側の遠方にあり、下の画像は英彦山を拡大したものである。ちなみにこの “英彦山 “は、画像のように右から「北岳(標高1,192m)」・「中岳(標高1,188m)」・「南岳(標高1,199m)」の「三峰」からなり、山形県の “羽黒山” 、奈良県の “熊野大峰山” と並んで 「日本三大修験山」 のひとつに数えられている。ところで、以下の記述は四方山話なのだが、今回の登山より帰宅し暫くしてから、この「由布岳」を通る軸線をネット検索で調べていた時に、たまたま「立花山(たちばなやま/標高367m)」(福岡県新宮町)と「英彦山」、そして「由布岳」をかすめて「佐伯湾」(大分県佐伯市)に至る、古代より大切にされてきたであろう山岳修験に纏わる軸線が見い出せたのだった。それはさておき、一昨日の10月21日14時7分頃に、鳥取県中部を震源として発生したM6.6の地震・・・。この件に関して知人と語らいつつ日本地図を眺めていると、今年の4月に起きた「熊本地震」の震源地と今回の「鳥取県中部地震」の震源地を軸線で結んでみたくなったので定規を当ててみると、なんと!その軸線上に「由布岳」が通ることが分かったのが昨日22日の午前9時頃であった。そして話が前後になるが、昨日22日の午前3時33分に大分県佐伯市を震源地とするM4.4の地震が発生し、たまたまその時に起きていてパソコンに向かっていた私はすぐに震源地を確認し、心中に激震が走ったことを憶えている。というのも、上記の[立花山⇔英彦山⇔由布岳⇔佐伯湾]を結ぶ軸線を確認した直後の10月21日の午前中に、ネット情報として入手することになった内容を要約すると・・・太古より山岳修験を司ってきた「佐伯氏」の本貫は大分県佐伯市であり、「橘(たちばな)氏」につながる第一代「神武天皇」より、皇統を背後から支えてきた「金」の価値を知る冶金技術に優れた民こそ「佐伯氏」であった・・・となり、それはそのまま上の「由布岳」の絡む軸線が物語っていると直感したからである。

2016年10月23日

-

豊後富士の「由布岳」に登る(4)

由布岳の九合目あたりから南方の雲海に浮かぶ峰々・・・実に神々しい風景である。この方面の景色の美しさに、何度足を止めて見入ったことであろう。今でも鮮やかに脳裏に焼き付いている。そして山道の前方に目をやると、由布岳東峰に至る最後の難関となる断崖が迫ってきた。腹帯を締め直して、鎖場の岩登りへチャレンジ。・・・なんとか・・・クリアできた。難関の鎖場を経て見えてきたのは由布岳の東峰である。ちなみに由布岳の山頂部は、東峰(標高1,580m)と西峰(標高1,584m)の二峰からなり、上の画像の右上はその東峰の山頂部だ。そして東峰の頂上とお鉢巡りをして西峰に向かう分岐点に到着。その分岐を示す標識と東峰の頂上部を映した画像が上である。この上の画像は。その分岐点から西峰の山頂部を映したものである。斜面が崩れているところが2~3箇所あるが、それは今年4月に起きた熊本地震により岩場が崩落した部分だ。地震以降、由布岳は入山禁止となり、登山道が整えられて解禁されたのは8月初旬であった。折しも登山の前々日の8日未明には、阿蘇山で36年ぶりの爆発的噴火が起きたことも考え合わせると、この度の登山は自身の「覚悟」が問われる試練だったと言えよう。さて下の画像は、東峰の山頂部を映したもので、向かって左側の剥き出しの岩肌は、地震によって既に岩塊が崩れた部分であり、また崩壊寸前だが体制を維持している状態にも見える。実は画像の左側斜面に向かって、西峰の斜面と同様に岩場が崩落しており、その様子は登る過程で視認していたわけだが、なんと!向かう東峰山頂への山道は、そのすぐ側を通り抜けるという険しさであった。

2016年10月22日

-

豊後富士の「由布岳」に登る(3)

しばらく山道を歩いていて、開けてきた前方の上空を見上げると、そこには由布岳の雄々しき山頂部を展望することができた。その峻厳で美しき山容に、思わず息を飲んだことを憶えている。そして由布岳登山道の、東登山口と正面登山口の分岐点である「日向越」(標高1,065m)に到達。ここからの標高差は約500m・・・このあたりから斜面の角度がきつくなっていくのであった。まだ紅葉の季節とは言えなかったが、いい感じに色付いた紅葉に出会えたので、木漏れ日を背景に写したのが上の一コマ。その緑色から黄色を経て赤色へと、その葉色のグラデーションに癒された。八合目あたりからは、上の画像のようにロープを頼りに登る岩場の急斜面が続き、その難所をくぐり抜けると一気に視界が広がる。下の画像は、九合目あたりから東南方面を撮影したもので、その雲間から降り注ぐ柔らかい陽光に、心が打ち震えた感動の景色である。

2016年10月22日

-

豊後富士の「由布岳」に登る(2)

いよいよ10月10日(月曜日・体育の日)、豊後富士「由布岳(ゆふだけ・標高1,583m)」の東登山口(冒頭の画像)から、午前9時半頃より登り始めた。この「由布岳」の東登山口は、並ぶ「鶴見岳」との鞍部にあって、「鶴見岳」の西登山口でもあった。登山道を登る過程で、フト後ろを振り返ると、前日ロープウェイで登った鶴見岳の山頂部が展望でき、ワクワク感が増してきたのを憶えている。そして上に目をやると、木々の間から晴天の太陽が燦然と輝いていた。さあ、これからが登山の本番だと、気合が入った。

2016年10月18日

-

豊後富士の「由布岳」に登る(1)

今月の10月9日、「鶴見岳(標高1,374m・大分県別府市)」の山頂より、翌10日の登山を予定していた「由布岳(標高1,583m・大分県由布市)」を映したものが、本日の冒頭の画像である。この由布岳と鶴見岳は、ほぼ東西に並ぶ秀麗な山岳で、遠く山口県からも周防灘を挟んで展望できる。このブログでも何度か「山口と九州を貫く南北軸」を取り上げてきたが、その南北の軸線上にあって存在感にあふれ「豊後富士」とも詠われる由布岳には、いつか登ってみたいという想いがあった。◎関連記事・・・「西日本・南北軸」の再認識から・・・そんな想いが募る中で、いつの間にか私の心中には奈良の「二上山」のごとく、二山で一対の観念でこの由布岳と鶴見岳を見ていたことから、念願だった由布岳に登る前に、まずはロープウェイで山頂近くまで行ける鶴見岳から、西方の由布岳の全体像を展望しておきたかったのである。鶴見岳の山麓から乗車時間約10分(標高差約800m)の「別府ロープウェイ」に乗り、山頂まで歩いて約15分の山上駅に到着、すると鶴見岳の由来が記された看板があった。その内容を読んでみると、昔から優美な鶴見岳を女性を象徴する山、そして屹立する由布岳を男性を象徴する山と認識されてきたとのことである。それで私も・・・なるほど・・・と、合点がいった次第。さて上の画像は鶴見岳山頂より、冒頭の画像に映る由布岳から南方の雲海に浮かぶ九重連山~阿蘇山方面(画像左側)を映したもので、前日の8日に噴火した阿蘇の中岳方面を、神妙な心地で眺めていたことを思い出す。そして下の画像は同じく山頂より、東方の雲に覆われた国東半島から別府湾方面を映したもので、揺らぐススキが秋の風情を醸し出していた。

2016年10月17日

-

『統合の象徴』が律動する!

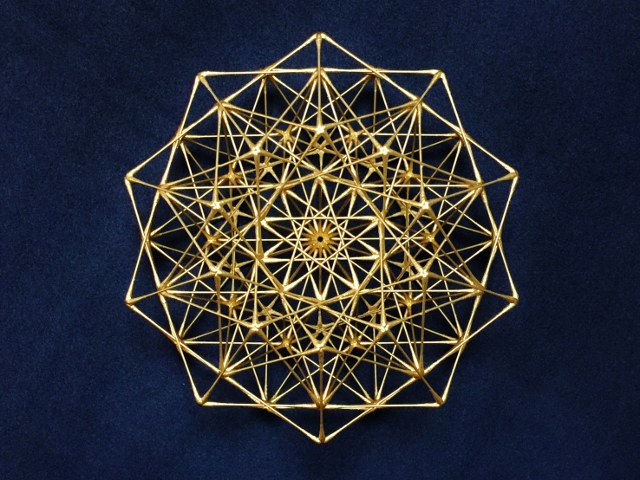

本日は新暦10月1日(旧暦9月1日)にして「新月」である。今月は新旧の暦が共に1日から始まったことを喜ばしく感じ、「立体十角形」(上の画像)を披露した。今回の画像は、実は今年の7月11日に公開した以下のリンクに掲載した造形(下の画像)を、反対側から撮影したもので、これを平面図形と見た場合には、「十角形」というより「十芒星」という表現のほうが妥当性があると思われる。☆関連記事・・・そして「十」の世界へ・・・この造形は、既存の基本立体のように球状に収まる、または展開する形態ではなく、少し扁平な円環状の造形ということもあるためか、「ひとつ」の作品の表裏を映したにもかかわらず、上の画像と下の画像では全く別物に見えてしまうから不思議である。ところで今、私の心に浮かぶ形状が、この「立体十角形」の他に二つある。それは、「六角形(六芒星)」と「八角形(八芒星)」だ。そして、なぜか今の私には、その二つの角形(芒星)について、「六角形(六芒星)」が「西洋の文化・文明」を象徴するシンボルに、そして「八角形(八芒星)」が「東洋の文化・文明」を象徴するシンボルに観えている。おそらく「縄文」を文化・文明の支柱とする島国「日本」は、「東洋(八角形の世界観)」と「西洋(六角形の世界観)」の言わば古今東西の文化・文明を、太古より対立を越えて柔軟に「統合」していく役割を担ってきた立場であり、その『統合の象徴』こそ「十角形(十芒星)」を基盤とする立体構成ではなかろうか・・・と、そんな想いを逞しくする月初めである。

2016年10月01日

全14件 (14件中 1-14件目)

1