2016年02月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

”光の道”のその先に・・・(1)

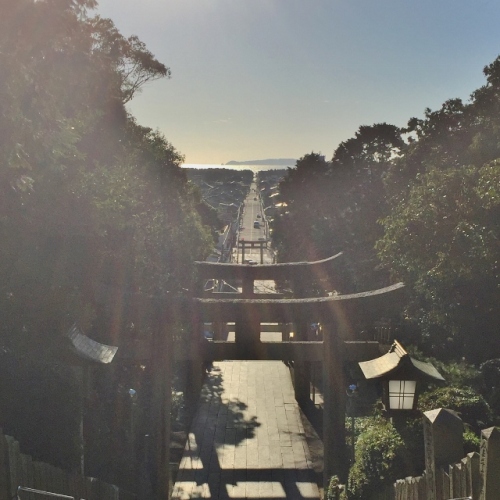

今年の2月11日より、人気グループ「嵐」が出演するJALのテレビCM「旅の出会い編」が流れているが、その影響でロケ地「宮地嶽神社(みやじだけ・福岡県福津市)」への若者の参拝客が急増しているそうだ。☆関連記事⇒ リンク上のリンク記事にアップされたCM動画を見るとわかるように、”光の道”と呼ばれる神社から海まで一直線に夕日に照らされた参道が印象的なCMだ。そこで上の画像は、かつて当社を参拝した折に、海に向かう一本道の参道を映したものである。次の画像は、当社の楼門と神体山の「宮地嶽(標高180m)」を映したものだ。境内にあって日本最大級の横穴式石室を有する巨石古墳からは、大太刀や刀装具、馬具類、緑に輝く瑠璃壺や瑠璃玉、そしてガラス板などが発見され、そのうち20点もの品々が国宝に指定されており、ご創建1600年と伝わる威風堂々とした歴史遺産を誇っている。◎関連記事・・・2013年12月02日の日記⇒ リンク下の画像は、宮地嶽山頂の古宮跡を撮影したもので、立て看板の由緒には・・・今を去る千六百年余り前 息長足比売命(神功皇后)は 此の地 宮地嶽山頂において 八百万の神々に 「 天命を奉じて彼の地へ渡らん 希わくば開運を垂れ給へ 」と祈願され大陸へ出帆されました皇后の余りにも有名不可思議なご偉業を称え ここに御祭神として祀り 宮地嶽神社が創建されました・・・と記してある。さて冒頭の画像では、その参道の先の海上に島が確認できると思うが、これは「相島(あいのしま)」という名称の島で、かつて地元の知人から「宮地嶽神社」と深い関係にある島だと伺ったことがあり、昨年の末に渡る機会があった。次回の日記では、「宮地嶽神社」の”光の道”たる参道の、その先の海に浮かぶ「相島」で見た光景を紹介したいと思う。

2016年02月28日

-

「太極」より分かれて・・・

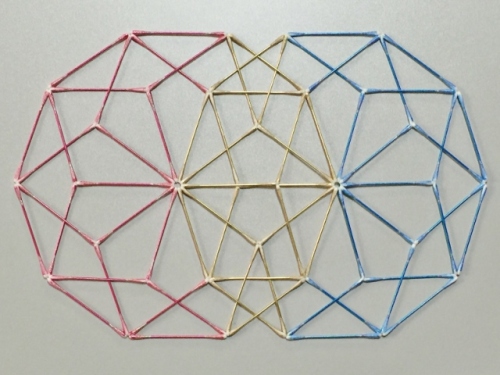

古代日本(おそらく西暦701年に「大宝律令」が制定される以前)の新年は、本日未明の「満月」より始まったのであろう・・・。その正月の真ん丸な「満月」が印象的だったのか・・・今年の「旧小正月」は、一言で表現すると『 〇(まる)』が強く意識された。それで触発されたのであろう・・・昨夜より制作に取り組み始めた作品を映したものが上の画像である。作品のイメージとしては、元は「ひとつ」の「〇(丸)」だった金色の「太極(球体)」から、「陰」の「〇(青色の十角形)」と「陽」の「〇(赤色の十角形)」が次第に分かれ、陰と陽に完全に二極化して分離する前段階において・・・絶妙な調和(バランス)が維持されている形状・・・と、今のところはそんな感じである。この画像は平面図形の段階を撮影したものだが、言わばこの「陰陽和合」たる二重の「〇」を土台にして、これから二つの球状の「〇」が重なる立体構造に膨らませていくことになる。どのような形成過程を経て、完成した全体像に辿り着くのだろうかと、自分でも楽しみである。◎関連記事・・・「ベシカパイシス・・・」⇒ リンク

2016年02月23日

-

「満月」で始まる

前回のブログでは、日本古来の新年は「旧小正月(旧暦1月15日)」であり、新暦では本日の2月22日と記した。通常は旧暦の15日が「満月」の月日となるが、今年の新年の「満月」の日取りは一日ずれて、明日2月23日の午前3時20分頃となっている。旧暦(太陰太陽暦)の毎月の「満月」を、心の拠りどころとして生きたいものである。

2016年02月22日

-

日本古来の新年とは

結論から言うと、日本古来の年始とは、新年の満月である旧暦の小正月(旧小正月)の月日であり、平成28年の今年は新暦2月22日(旧暦1月15日)となる。ここで日本古来というのは、中国や半島から旧暦の「太陰太陽暦」が日本に伝来し、旧暦1月1日(旧正月)が年始として定着する以前という意味合いだ。当ブログでは、旧暦の大切さを訴え始めて早十年となるが、やはり日本の正月は「満月」こそ相応しいと感じる今日この頃である。◎関連記事・・・2006年2月11日・タイトル『 旧暦の小正月 』⇒ リンク

2016年02月16日

-

「立春」を寿いで

まるで本日の「立春」を寿ぐかのように「新作の造形」が生まれた。その制作は、朝日を待ち侘びつつ早朝に始まり、昼頃には完成した。そして地元の「秋吉台」を撮影場所に選んで映した画像が上である。以下の記事にも書いたように、閉じていた「扇」が開き始める時を「立春」としていた。そして全開する時は「春分」では・・・と。もしかすると何かサインがあるのでは・・・と、フト空を見上げると天頂に微かな彩雲(下の画像)を発見した。期待に胸を膨らませよう。◎関連記事・・・《「 扇 」が開く時 》⇒ リンク

2016年02月04日

-

1300年の「呪縛」を越えて・・・

この約一週間は、以下に紹介する書籍を読みつつ、感慨に耽る日々であった。※書名「神々の体系」上山春平 著 中公新書(1972年/初版)※書名「続・神々の体系」上山春平 著 中公新書(1975年/初版)著者の上山氏は、古事記・日本書紀を編纂した共通の制作主体として「藤原不比等」に着目しつつ、記紀神話に登場する神々の体系や背景に潜む政治的意図を明快に洞察されており、今から半世紀も前にこれほど優れた知見が公開されていたとは驚きである。特に印象に残ったのは、氏が注目された以下の『日本書紀』巻第二 第九段 本文の冒頭部分の解読である。 天照大神の子、正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊、高皇産霊尊の女、栲幡千千姫を娶きたまひて、天津彦彦火瓊瓊杵尊を生れます。故、皇祖高皇産霊尊、特に憐愛を鐘めて、以て崇て養したまふ。遂に皇孫天津彦彦火瓊瓊杵尊を立てて、葦原中国の主とせむと欲す。そして下記(※)のように、日本神話の神々と不比等を取り巻く実在の人物との対応関係を示した上で、次のような文章に書き換えられていた。元明の子、文武は、不比等の娘、宮子を娶って、首皇子を生んだ。不比等は、首皇子を特に大切に養育し、やがて孫の首皇子を天皇にしようと思うようになった。(※)「神話の神々」と「宮中の人々」との対応関係「アマテラス」=「元明天皇」(天智天皇の四女・草壁皇子の妻)「アメノオシホミミ」=「文武天皇」(持統天皇の孫・草壁皇子と元明天皇の子)「タカミムスビ」=「藤原不比等」「タクハタチチヒメ」=宮子(不比等の娘)「ニニギ」=「首(おびと)皇子」(聖武天皇・文武天皇と宮子の子・不比等の孫)まさしく「タカミムスビ」を示す「皇祖」とは、首皇子の「祖父」の「藤原不比等」であり、また「ニニギ」を示す「皇孫」とは、不比等の「孫」の「首皇子」となり、記紀神話が『天孫降臨』を謳う理由がよくわかるというわけだ。さて本日の画像は、つい先日訪ねた大分県山国町の高台から、遠方の「英彦山」を展望したものだ。ちなみに英彦山の山頂部に鎮座する英彦山神宮の主祭神は「アメノオシホミミ」である。(☆関連記事⇒ リンク)そこで思い出したのは、私が英彦山を登拝する直前に、ある御方と語らう機会があり、その会話の際に強く脳裏に焼き付いた次の言葉であった。・・・「タカミムスビ」の正体が分かったら、いろいろと観えてきますよ・・・

2016年02月03日

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- カルディで見つけたら是非☺️十割そば…

- (2025-11-17 10:31:25)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- 気になったニュース

- ハウスもカレーじゃない、豆腐の時代…

- (2025-11-17 14:37:54)

-