2008年09月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

どちらが幸せ?

ちょっと休憩しようと携帯でワンセグをつけたら関西ローカルの番組『ちちんぷいぷい』で面白いことを紹介していました。それは、『努力』と『結果』どちらを重視するのが『幸せ』と感じますか?『努力を重視』『結果を重視』結果が出ると、とても嬉しいですしここぞというときに引出しをバァーンと開けて何も入っていなかったらえーぇってなりますし。ということを考えると努力が必要かなとも思います。 この問いに、元阪神の選手で野球解説者の掛布さんは「結果良しのポテンヒットも嬉しいですけど 僕らは、3割の成功でしかないですから 努力というより、準備ですね。 そういうものを大切にしたい と思ってやらないと やれないですよ。しんどいんですよ。」と話していました。9月28日付の読売新聞に『幸福感』についての世論調査が掲載されたそうです。 Q 「努力」と「結果」のどちらが重視 されることに「幸せ」を感じますか? 努力が重視 71% 結果が重視 25%男女別でみると、男性の方が結果を重く見る傾向が強かった年代別でみると、20代~30代は「結果」、70代以上は「努力」と答えたそうです。Q 人は努力すれば、幸せになれると思いますか? そう思う 37・2% そう思わない 14・2%「そう思う」との答えは20代が一番多く、70代が一番少なかったそうです。これに、タレントのナルミさんは「努力していても結果が出ない人もいるし 自分のように、チャランポランでも そこそこ出たりするときもあるし 難しいところですね。 努力しているのか、 しているつもりなのかの差は 大きいじゃないですか。。。?」と話していて、隣の掛布さんも「『そう思いたい』です。 でも、野球の世界も努力しても 結果が出ていない人多いんですよ。 イチローに聞いてみたいですね。 イチローなら、「そう思う」と答えると思います。」と、答えていました。この質問は、難しいですよね。努力をすれば結果はでますか?という質問であれば、答え方は違うし幸せになれるかと聞けば、いろいろありますよね。Q 今の自分を幸せと感じていますか? 幸せ・どちらかと言えば幸せ 87.7% 不幸・どちらかと言えば不幸 9.8%これって、どちらかと言えば、不幸ではないという回答もありますよね。Q あなたにとって「幸せ」とは? 何か良いことが起こること 28.8% 何も悪いことが起こらないこと 68.6%Q 今の日本には、自分だけが幸せならば 良いと考える人は、多いと思いますか? そう思う 72% そう思わない 25%年代別でみると 「そう思う」との答えは30代が多く、70代が、一番少なかったそうです。この質問に、番組のなかでは「自分だけが幸せならば良い と考える人が多いと考えていて 自分が幸せと聞いたら、幸せと思っている ということは、私は、そうは思わないけれど 周りは、そう思うということなんですかね。 自分の子供に対して 付き合っている子供が悪いから という親とちょっと似ていますね。。。。」と話していました。そして、「この世の中で、仲良くしている人のなかで 自分だけが幸せということは、ありませんよね。 だから、この設問は、設問を作った人が 自分ひとりの幸せが存在する と思っているということかな。。。?」と話が盛り上がってしました。テレビのスクリーンに作家で僧侶の玄侑宗被久(べんゆうそうきゅう)さんが「『幸せ』に客観的な基準はありませんが あえて言うなら、『うれしい』と考えることが 1日、どれくらいあるかということでは? 『うれしい』という気持ちは 『予感を超えた出来事』が起きたときに 感じるものです。 『幸せ』だという人の多い理由の一つに 日本人の受容力が強いことがあります。 自分の力ではどうしようもないこと 起こってしまったことは、なんとか 受け入れようという意識があります。 私は、幸せとは、『自分が変わった』 と感じられることだと思います。 」と答えているのが紹介されていました。桂ざこばさんなどコメンテーターの方は、「『変わる』というと、 プラスに変わることもあれば マイナスへも変わるということもある。 プラスに考えること、それが『幸せ』 そうかぁ、嬉しいことを数えた方が 『幸せ』ということもありますよね。。。」 「『予想を超える出来事』 ってありますよね。。。 飲んだ時のビールが 予想よりも美味しかったら これは、すごい幸せですよね。」と、話していました。 この話、とても深く、興味深いし絶妙なタイミングで見せてくれるなと思わず、ニッコリ笑ってしまいました。自分は、ずっと頑張ったら幸せになれるそう信じていたのですが頑張ることと幸せであることこれは、別のことなんだと気づきました。これについて書くと長くなりそうなので次の日記に書かせて頂こうと思っています。みなさんは、どうお感じになられましたか?

2008年09月30日

コメント(12)

-

見て、聞いて、感じて。

最近、地下鉄や電車の駅の構内などでみかけることの多くなったAEDそのAEDの使い方と心肺蘇生法を教えてもらいに昨日の午前中、近くの消防署に行ってきました。最初に「119番して救急車が来るまで 全国平均で、何分くらいでくると思いますか?」と聞かれて、サイレンを鳴らしている救急車の映像が頭に浮かび「10分くらいですか?」と答えました。「全国平均は、6分。 大阪市内は、市内に 60の救急隊を配備していて 平均約5分で 到着することができるんです。 なぜ、5分~6分なのか? それは、 心臓停止後約3分で50%死亡 呼吸停止後約10分で50%死亡 と言われているからなんです。」と、消防署の方が教えてくれました。で、映像とお話を交えながらたくさんの説明を受けた後実際に、トレーニング用の人形に心臓マッサージと人工呼吸を交えた心肺蘇生法と心臓に電気を流すAEDの使い方を両方体験させてもらったのですがこれが、なかなか難しい。強すぎてもダメ、弱すぎてもダメなんです。正しい手順・姿勢最適なリズムと最適な強さがあってちゃんと、点数がでてなんとか合格点を頂きましたが教官役の方から「よく見て、聞いて、感じて。」と、アドバイスを頂きました。日本では、このAED2002年に故高円宮殿下がカナダ大使館でスカッシュをしているときに倒れて、適切な心肺蘇生・救急活動があったが亡くなられてしまったのを受けてもし、大使館にAEDが設置されていたら助かったかもしれないと急速に広まったそうです。実際に、このAEDが導入されてから大阪市内だけでも1ヶ月後の生存率が4倍になったそうです。そして、このAEDの機械電源を入れると機械自身が音声で指示をしてくれるので初めての人でも使えるようになっているのですが中学生以上なら誰でも消防署で講習が受けられると言うので万が一の何かのときのために一度、受けてみられたらいいなと思いました。そして、体重の約13%を占める4~5リットルの血液をこぶし大の小さな心臓が休むことなく1日に7トンも循環させていてそれが3分~5分循環されなくなると脳や身体に重大な影響を及ぼすことや医療や救急に携わっておられる方の現場でのお話をお聞きしたら感謝の気持ちしか生まれませんでした。午後は、神戸大丸で『古代エジプトの美展』を見てきました。ラムセス2世の指輪の印章やクレオパトラ時代の銀貨ミイラと副葬品の数々歴史やエジプト人が大切にしていたものたくさんのものを全身で感じてきました(笑)9階でランチを食べて下に降りるとハンドボール日本代表の宮崎選手がトークショーをしていて サスケや24時間テレビの話をたくさんされていました。なんでもそうですが見て、聞いて、感じて、動きをみる。実際に体験・経験したことはいろいろなことを知るよい機会となりますね。身も心も軽くなったような気がします。写真は、大丸神戸のトラットリア・ラ・パッキアで食べたピザです。ここは、手頃でおいしいので気に入っています。

2008年09月29日

コメント(8)

-

10年かけて解く問題。

『記憶』について書くつもりだったのですがちょっと前に見た「太陽と海の教室」最終回のある場面がずっと心に残って頭から離れません。そこで、それについて書こうと思います。その動画のページをここに載せておきますね。http://tvpot.daum.net/clip/ClipView.do?clipid=10425002もし、よかったらご覧頂けたら嬉しいです。そして、携帯でご覧の方に動画を文字に起こしてみたいと思います。人の不幸が大好き。人の目ばかり気にしている。つまんない大人。みんなもそうなるのかな?なるかもしれないなぁ(笑)人って不思議なことに大人になるとかつて自分が子供だったことを忘れるし子どもの頃に思い描いていた夢も簡単に忘れてしまうんだ。魔法の言葉を唱えて。「しょうがない」「社会が悪い」「みんなしてることだから。」そんな魔法の言葉だ。これから先、みんなが行く先にはたくさんの壁があるぞ。壁を乗り越えなくなったときつい、魔法の言葉を使いたくなる。だけど、それを使った瞬間に君たちは、君たちが嫌いな大人になる。「どうすれば、その壁を 乗り越えられるんですか?」壁は、本当は、壁なんかじゃない。鏡なんだ。君自身を映す鏡なんだ。君の敵は、君なんだ。夢を失う君。お金が大好きな君人の目ばかり気になる君人の上に立ちたがる君人の下につきたがる君人の不幸を願う君。好きだっていえなくなる君。嫌だといえなくなる君。すぐに無理だって諦めてしまう君。人を信じられない君。自分を信じられない君。君のなかに、そんな君たちがいる。鏡をみると君を指して笑う君がいる。これは、僕からのお願いです。君は、君が思うように変わる君が思い描いた分だけ君たちは、大きくなれる。どんな時代にあっても世界中のどこにいても目の前にある鏡をしっかりみてほしいそして、問いかけてほしい君は、君らしくあるか。君は、生きてるか。いまを生きているかと。じゃぁ、ここで、君たちに問題を出します。これから、10年かけてこの問題を解いてほしい。君たちがどんな答えをだすのか楽しみにしている名前ではなく、学歴や職業でもなく性別や国籍でもなく君たちは、誰だ。織田さんのこの言葉心の外側と内側はつながっていること。自分が見ている景色は心象。心の鏡、心の反映であること。自分が考えたことは現実化するということ。こころをいまにおくこと。自分が大切だなと思うことをそのまま、話していました。自分は、誰であるか。このシンプルな問いはとても奥深い大きな問題ですね。ちなみに、写真は、堺の教室のお部屋です♪

2008年09月28日

コメント(10)

-

幽霊とかお化けとか。

教室にハァハァ言いながら女の子が飛び込んできました。「なんで、そんなに慌てているの?」と聞いてみると「学校で、幽霊やお化けの話が出ていて 学校とかマンションとか建物の階段には お化けが出ると言ってたから怖くて。。。」と話しているので「お化けを怖がるから、怖くなるんだよ お化けとも仲良くしたらいいんだよ。」予想外の答えが返ってきたのか不思議そうな顔をしています。「せんせ、幽霊って、本当にいるの?」横に座っていた女の子が聞いてきました。「いるよ♪」と答えるとおめめパチパチしてこっちを見ています。「いるというのは、二つ意味があってね」と、ニコニコしていると机を乗り出してきました。「箱があって、『この箱開けちゃダメだよ』 というと、絶対開けてみたくなるでしょう? 危険なところ、池とか川とか 人の住んでいない家とか 入ったら危険なところに 『入っちゃダメだよ』というのじゃなくて 『お化けや幽霊がいるよ』というと 危険な所に近づかなくなるから 大人は、子供にそんな風に言っているんだ。」と話すと、横で聞いていた子たちが「そういえば、お母さんが赤ちゃんに 台所に入ると、ガオォーが出るから 入ってきちゃダメって、言ってたよ。」と合いの手を打ってくれます。「で、先生は、幽霊、見えるの?」と聞いてくるので「お化けや幽霊のこと、認められない子は、 見えない世界のことを たぶん、信じれないんじゃないかな? お化けや幽霊を怖がるから 怖くなるんだよ。 お友達も『お前のこと、嫌いだ』と言えば ケンカしたりとか、 仲が悪くなったりするでしょう。。。 だから、怖がる必要ないんだよ。 お化けや幽霊は、何か心残りがあって ここにいるんだろうから 『早く天国に行って幸せになってね』 と声をかけてあげたら お化けや幽霊とも、仲良くなれるよね♪」と、話すと、納得いくような納得いかないようなそんな顔をしています。それで、「幽霊みたいな、見えない世界にはねぇ。。。 自分のことを守ってくれるものもいるんだよ。 でもね、守ってくれなくなるときがあるんだ。 自分が、何かを決めたり思ったりした後『なんで、うまくいかないんだ』とか『自分って、ダメな子だな』とか『やっぱり、ダメだったよ』とか 思ったりするでしょう? お友達でも『君のこと嫌いだ』とか『君のせいだよ』とか言うと やっぱり気分がよくないから だんだん離れていくように そういうと、守ってくれる幽霊も 同じように、離れて守ってくれなくなるんだね。」と話したら、聴いていた子たちが「ワタシ、そういうこと よく言っている。。。 もっと、自分のこと、大切にしよう」と話していました。彼女たちと話をしていて不思議な幽霊として、会社のOLたちに厳しくも温かく指導していたロッカーのハナコさんせっかくなら、こういう幽霊の話が広がってくれたらいいな(^v^)観えない世界を大切するそんな子が増えてくれるといいなそんなことを思いました。

2008年09月27日

コメント(6)

-

イチローの心理学。

昨日の日記の続きです。奥村さんから聞いたイチロー選手のお話それについて書こうと思います。今年のイチロー選手、ご存じの方の多いと思いますが春先に不振が続き、なかなか波に乗れませんでした。しかし、イチローを知っている奥村さんたちは『8年連続200本は達成してくるだろうし 打率も最後には、きっちり合わせてくるだろう』と思っていたそうです。なぜなら、イチローの考え方を知っているから。イチローが不振になるとしたら故障した時か、走れなくなったときそして、動体視力が衰えたときしか考えられないというのです。イチロー選手、技術は世界最高です。しかし、それ以上に心の部分でいろんなことを考えているそうなんですね。。。。 まず、挙げられるのがプラス思考であること。 これは、何でもプラスに考えるということではなくて自分がいい結果を取るための儀式を大切にしていてこれをルーティンというのですが彼は、自分のやることにこだわって同じことをするんです。以前、日記(1月3日の日記)にも書かせて頂いたことがあるのですが彼、7年間、ずっと試合の日のお昼は、カレーなんですよね。しかも、カレーの配分まで同じ。それを作る奥さまもすごいと思うのですがそれくらいルーティンにはこだわっていてバッティングに入るとき手袋をはめ、ベンチからかけ上がりバッターボックスに入るその瞬間まで同じことを繰り返すそうです。また、試合前のバッティング練習ではレフト方向からライトに順番に打つその球数・打球の方向まで同じなんだそうです。 同じことを繰り返すことで自分の微細な変化に気づくことができるたぶん、そう考えているんだと思います。 もっといえば、考え方として自分にとって何が必要か常に問いかけている目標に対する課題設定がしっかりできているということだと思います。そして、イチロー選手練習の虫と言われるくらい練習熱心なことで有名なのですが試合の前は、ほとんど練習しないんだそうです。イチロー選手がイチロー選手になる前チーム事情で、二軍にいてまだ鈴木一朗としていたとき当時四番を張っていた人が開幕から絶好調でホームランを量産し打率も好調だったそうなんです。それを見て、イチロー選手が「奥村さん、観ていてください。 夏に落ちてきますよ。 頑張りすぎなんです。」まだ20歳、1軍で活躍していない選手が1軍でしかも4番を張っている選手のことをいうからビックリして聞いていると「あの人は、自分にとって 何が必要なのかわかっていません。 シーズン終わってからとか 1月2月のキャンプのときなど 身体は疲れても やらなきゃいけない時期はあります。 でも、いまは、シーズン中です。 疲れていたら、最高のプレーができない いかに身体を休めるか考えないと。 練習しすぎなんです。 あれでは、カラダが疲れて バットが、振れなくなる。」と答えたそうです。一軍に上がる前からいろんな選手を自分に置き換えて考えていたんですね。続いていた好調が止まったり調子を落としてしまったりまた逆に好調が続いていると不安になってくるものです。奥村さんが、納得いっていない選手に「もうちょっと投げましょうか?」と聞くと、多くの選手が「奥村くん、悪いな。投げてくれるか?」と言ってくるそうなのです。 しかし、イチロー選手は同じように聞いても「奥村さん、いいです。」と、決して増やそうとはしなかったそうです。みんながしていることと全然違うからそれで、詳しく知りたくて奥村さんが突っ込んで聞いたんだそうです。すると。。。「僕はね、 バットが持ちたくて持ちたくて しょうがない状態で 試合に臨みたいんです。 奥村さん、初めてお父さんと キャッチボールしたときのこと 覚えていますか? 小学生のころ、 野球したときのこと覚えていますか? もう野球がやりたくてやりたくて しょうがなかったでしょう? そして、終わったら 『また、やりたいなぁ』 って、思いませんでしたか? 僕だって、野球をやっていたら 辞めたくなったり 嫌になったりすることは、あります。 自分が持っている技術を 最高の状態で発揮するには どういう状態でいるのか 考えていなきゃだめなんです。 そこで、『また、やりたいなぁ』と思うには どういう状態でいたらいいのか 考えていなきゃだめなんです。 だから、目標は 高い所に設定していてはいけないんです。 それは、目標の選択ミスなんです。 目標は、ちょっと頑張ったら できるものでないとダメなんです。 ちょっと頑張ったらできるものなら 絶対、最後まで諦めずにいけるんです。」と答えてくれたそうです。 自分がやっていく心がブレていない考え方がブレていませんよね。ちょっと頑張ったらできるのでできるほどに、継続できる。向上するキモチを持ってどこに目標を置きながらするのかこれは、大きなことだなと思いました。そして、20歳のときからこういう考えでいるって、すごいですね。前に日記(9月24日)でご紹介した今夜放送のスポーツ大陸の朝原さん特集末続さんが語るなかにこれと同じ考え方がでてくるんです。面白いものですね。

2008年09月26日

コメント(4)

-

成幸の秘訣。

少し前に、奥村さんという方のお話を聞いてきました。奥村さんは、オリックスブルーウェブ時代イチロー選手の専属打撃投手を務め「イチローの恋人」と一躍マスコミに取り上げられた方です。現在は、中学生のボーイズリーグ宝塚ボーイズの監督を務めておられ楽天のまーくんこと田中将大投手を駒大苫小牧に送り出した育ての親としても知られています。奥村さんに、イチロー選手のずば抜けた考え方について具体例を交えてたくさん聞かせて頂いたのですが今日は、昨日の朝原選手の日記に関連して『成幸の秘訣』について書いてみたいと思います。奥村さん、日本のプロ野球と大リーグの違いを知りたくて当時、野茂投手や吉井投手が在籍していたニューヨーク・メッツのキャンプを見学させてもらったそうです。 日本のプロ野球のキャンプは朝9時から夕方5時までずっとヘトヘトになるまで監督・コーチの指導の下、練習しているのですが アメリカ・メジャーリーグのキャンプは9時半から始まってお昼12時半くらいまで午前中しか技術練習がないそうです。しかし、その分、内容が濃く次々にメニューをこなしていくというのです。 『でも、これで、はたして 練習が足りるののだろうか?』と見ていると当時、メジャーリーグ史上最高のリードオフマン・盗塁王と言われていたリッキー・ヘンダーソン選手は「9時半に来ては 自分の万全のコンディションは作れない。 自分が最高の状態を出すには3時間必要だ」と、朝6時半にグランドに現われて9時半の全体練習まで自主トレしていたそうです。だから、若い選手が『自分も彼と、一緒に練習したい』と、たくさん出てくるんですね。そこには、なんとかして彼の技術を吸収しようとキモチしかなく誰かにやらされている感覚はありません。でも、かたや、集合時間の9時半を回ってもグランドに現れない選手もいるそうです。(笑)その代表的な選手が野茂投手の女房役と言われたマイク・ピアザ捕手。彼は、10時を回っても出てこないことも多く目をこすりながら、「昨夜、遅くて」と言いながらグランドに現れるというのです(笑)でも、彼は、夕方5時過ぎみんなが帰ったころに再びグランドに現れひとりバッティング練習していたそうです。「自分は、誰もいないときの方が 集中してトレーニングできるから 皆が帰ったこの時間の方がいいんだ。」と、話していたそうです。自分のスタイルを貫きどれだけやったら、結果がでるのか?アタマを使って、動いているということですね。そして、奥村さん、メッツの選手に「メジャーリーグで 活躍するのに、必要なことは何ですか?」と、聞いて回ったそうです。すると、「それは、まず、『身体』だよ。 1年を通して 全米各地を転戦してまわる そういう環境には 誰よりも強い身体がないとダメなんだ。 強い身体がないと、練習できないから 技術も、上がらない。 だから、強い身体が必要なんだ。」と、口をそろえて答えてくれたそうです。そして、「もうひとつある。」というのです。それは、なんだかわかりますか?自分も、思いつきませんでした。それは、『運』だそうです。運をつかまないと自分の技術も最大限に活かすことができません。そして、「運は、つかめるものなんだよ。 運を、つかむことは、できるんだ。」と、教えてくれたそうです。運をつかむ方法って聞きたいですよね(笑)運をつかむ方法は『当たり前のことを 当たり前にすること』。多くのメジャーリーガーはただ野球をするだけではなく自分の故郷に多額の寄付をして野球場を作ったり、施設を訪問したりしています。これは、人として当たり前に行動と捉えていてこうすることで、自分を知ってくれる人が増え自分が知ってくれる人が増えると自分を応援してくれる人が増え自分が応援をしてくれる人や自分の存在を目標とする子供たちが増えると自分もいい加減な人間ではいけないしもっと、それに相応しい人間であろうと励みになりそういう準備をしてきた人間には必ずチャンスが訪れるものだと考えているからなのだそうです。水泳の北島選手が小学校を回ったり(9月5日の日記)ソフトバンクの和田選手が一球投げるごとに、寄付につながったり日本にもこういう考え方が広がっていますよね。自分が思い描くメジャーリーガーとして当たり前のことを当たり前にする。これって、自分たちにも十分応用できそうですよね。なんか、迷いが無くなる気がしました。このシンプルな運をつかむコツ自分も実践していきたいなと思います。

2008年09月25日

コメント(10)

-

ラストラン!

長居陸上競技場の外周を昨日、ウォーキングしてきました。たくさんの花が咲いていたりいろんな鳥の鳴き声が聞こえてきたりいい風が吹いていました。さて、昨日は、スーパー陸上で朝原選手のラストランがありました。今朝の番組でもたくさん取り上げられていましたね。オリンピックが始まる前にオリンピックで引退するにあたって北京五輪のリレーメンバーでもあった末続さんが、朝原さんに『何が一番後悔すると思いますか?』と質問したとき、朝原さんは「自分の限界を 超えられなかったことかな」「持っているものを全部出して 全部がうまくいって 全部出し切ること これができたら最高なのだけれど 自分は、何も考えずに 体が勝手に動くような感覚を 味わったことがないんだ。」と答えたそうです。で、ご存じのように朝原さんは、オリンピックで銅メダルを取ることになるのですがそのときを振り返って「意識を超えたところで 走ることができた。 条件がすべてそろった なぜ、今回そろったのか というのは、わからない。 神様に聞いてみないとわからない。」と話していました。風の向こうへ走って行くようなそんな走りでしたよね。(8月23日の日記)しかし、ご存じの方も多いと思うのですが銅メダルを取った4人とも個人種目では成績が振るわなかったんです。成績が振るわなかった4人がキモチを切り替えるのは容易なことでは、なかったはずです。そこを切り替えてメダルへと至るのですがそのとき、奮い立たせたものとは何か?訪れた千載一遇のチャンスをどのようにつかんだのか?などそれを舞台の裏側から描いた夢のメダルを手に入れる奇跡の物語BSで一足先に見たのですが『こういう風に 夢ってつかむんだな』とか 『千載一遇のチャンスは こうしているから 転がり込んでくるのか』など最近考えていることとつながってとってもクリアになりました。NHK総合テレビ9月26日(金)午後10時00分~10時50分「舞い降りた夢のメダル ~陸上短距離 朝原宣治~」番組宣伝みたいになりましたが(笑)もしよかったら、ご覧ください♪精神的にどれくらいのめりこめるかどれだけ一生懸命できるかとことん夢を追う力が勝負の神様の微笑みを呼び込むのですね♪

2008年09月24日

コメント(6)

-

拝啓 手紙。

昨日は、たくさんのメッセージコメント、そして、温かいお心すごく嬉しかったです。いまは、元の体調に戻ってすっかり元気にしています。ありがとうございました。拝啓 この手紙を読んでいるあなたはどこで 何をしているのでしょう。このフレーズを聞いたときカラダに電気が走りました。自分が十代のときに悩みの種を抱えていたことそれを思い出したのかもしれません。いや、いまの自分から十代のころを見つめたからかもしれません。そんなとき『続・拝啓 十五の君へ』という番組を見ました。その番組のなかで 四月にアンジェラ・アキさんに会ったとき自分と向き合えない素直になれないという悩みを打ち明けた河野さんという中学生の女の子がアンジェラさんに もう一度あったときに「自分に負けてしまいそうで 泣いてばかりで そんな自分がすごく嫌いで 自分と向き合うことから逃げていました。 そんなときに、この曲を聴きました。 こんなに共感できる曲は初めてで 涙が止まりませんでした。 つらいとき、すごく励まされました。 『手紙』という曲に出会って 悩みが消えたわけではありません。 むしろ、前よりも深く 物事を見るようになり 悩みは、増えてしまったのかもしれません。 でも、『人生のすべてに意味がある』 ということを知ることができたからこそ 悩みに出会うことが良かった と思うことができました。 いつか、悩みや辛くて苦しんでいる自分に 『自分の声を信じ歩けばいいの』 と言えるくらい強くたくましくなってみせます。」と、手紙を読み上げていました。あのときの問題は、解決されていないしどっちかっていうと、もっとたくさんいろんな問題を抱えているだけど、あのときよりは強い自分になれている前進できていると感じられるこの言葉は、とても大きいですね。この言葉を聞いたあとその番組の最後に流れた『手紙』を聴いているとなぜか涙が止まりませんでした。ひとつのきっかけを通して人って、強くなれたりパワーをもらえたりするものなのだなと感じました。大阪城ホールでコンサートをしていたアンジェラ・アキさんコンサートに参加されていた全員にこの『手紙』の歌詞カードとともに便箋と鉛筆を配っていました。「誰にも言えない悩みの種を抱えている人 伝えたいことがあります。 未来の自分に手紙を書いてほしいのです。 そして、一年後にその手紙を読んでほしいのです。 『なんや、そんなことで 悩んどったんか? 結局、大丈夫やったやん。』 そう思える人も絶対いると思う。 その自分に書いた手紙はきっと そのとき生きている自分に対して 生きるヒントになると思います♪」と話していました。夏休みが過ぎ、締め切りが迫るなか悩みが大きくなっている子たくさんいると思います。また、『どこかしら生きにくい。。。』そういう風に感じておられる方もたくさんいると思います。自分も含めて、そういう方になぜか、力強いメッセージをくれるそんな素敵な曲に出会いました。ここに載せておきます。良かったら、聞いてみてください。http://jp.youtube.com/watch?v=Mph1oYYJz4cそして、携帯でご覧の方のためにも自分が一番、心に響いた歌詞を応援歌として載せたいと思います。拝啓 ありがとう 十五のあなたに伝えたいことがあるのです。自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる荒れた青春の海は厳しいけれど明日の岸辺へと 夢の船よ進め今 負けないで 泣かないで消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいいの大人の僕も傷ついて眠れない夜もあるけれど苦くて甘い今を生きている人生のすべてに意味があるから恐れずに あなたの夢を育ててKeep on believing負けそうで 泣きそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいいの?ああ 負けないで、泣かないで消えてしまいそうなときは自分の声を信じ歩けばいいのいつの時代も 悲しみを避けては通れないけれど笑顔を見せて 今を生きていこう拝啓 この手紙読んでいるあなたが幸せなことを願います

2008年09月23日

コメント(8)

-

風邪の効用。

風邪ひきました(笑)今年に入ってから、受験時期も風邪をひくことなく「風邪ひとつしない元気なカラダ。」と、思っていたのですが台風の後の涼しさとともに風邪をひいてしましました(笑)風邪をひくときはいつもこういうタイミングなんです。季節の変わり目で教室のない、お休みの時(笑)仕事が忙しかったりテストに追われていたり何か重要なことを控えていて気が張り詰めているときはなかなか風邪は引かずその何かがひと段落するとふっと急に力が抜けて熱がぽんと出たりカラダがだるくなるんですね。だから、今回も身体が「がんばりすぎだよ・・・」「体力落ちてるよ・・・」「エネルギー下がっているよ。」「立ち止まってごらん・・・」と言っているんだろうなと思っていました。 二日間、痰や鼻水、汗をかいたりして疲労物質や老廃物を外に出そうと身体の中は、大掃除していたようです(笑)そして、昨日は、お墓参りにも行ってこころをお掃除する時間も取れました。以前、芦屋でカイロプラクティックをされているマイミクでもある、グッチ先生から「風邪をひいた時に、 身体が緩むんですよ。 だから、子供は、そのときに 身長が伸びたりするんです。」と、教えて頂いたことがあります。ストレスや疲労によって緊張しきった体や頭を緩ませ強制的に休ませるために風邪をひいてる。そんな風に考えるのもまた、面白い見方だなと思いました。実は、風邪をひくサインは感じたのでもう少し、ゆったりであったり身体の感覚を研ぎ澄ます、敏感にする心がけたいなと思いました。暑さ、寒さも彼岸までといいますよね。皆様もお身体、ご自愛ください♪

2008年09月22日

コメント(12)

-

やさしい遺伝子。

昨日、NHKの『すくすく赤ちゃん』でおなじみの小西行郎(こにし ゆくお)教授の赤ちゃん学入門講座を聞いてきました。小西先生のお話は去年11月(2007年11月5日)にも聞いていて会場に入ったら、一番乗りだったのでそのときのことをお話したら「神戸大丸であったやつですね♪」と、覚えておられました。その分野では、常識であることが他の分野では、斬新なことであったりその道の一流の先生のお話を聞かせて頂くことはすごく勉強になるので楽しみに聞かせて頂きました。小西先生が「赤ちゃんの世界に入ってみると 実は、かなり面白いんですよ♪」と、スライドを使いながらお話してくださったのですがほんと、興味深いものばかりでした。そして、「赤ちゃんをできるだけ 科学的に観察し分析することで 赤ちゃんを理解することなくして 『あたたかい育児』は できないと思うのです。 赤ちゃんを知ることが こんなにも楽しいものであり そして、そうすることによって 本当の愛情が生まれてくるのです。」とお話されていました。自分が聞いたなかで印象的だったのは大人と、子供は同じようなものを見ているようで認識しているもの注目しているものが違うから実は、違うものを見ているということ。そして、愛情を引き出す能力として微笑み、泣くことをしているということ。そして、最も印象に残ったのが人は、進化の過程でけんかをしない、温和である弱い存在であることを選び弱いということを基軸にして集団でいることで生き残ったということでした。人の三大欲求が食欲、性欲、集団欲求だということや人が、社会的動物であることはこんなことにつながるんですね。最後に、小西先生は「ここにいらっしゃるお母さんは やはり、教育熱心な方が多いだろうから すぐになんでも与えたり 成果をすぐに出そうと しなきゃしなきゃとすると ストレスになると思うのです。 いいものをすぐには与えず アイコンタクトを大切にしながら 赤ちゃんの知恵を引き出す 楽しいやりとりをしてほしいです。」とお話されていました。その子を受け入れることやアイコンタクトを大切にすることでやさしい遺伝子が受け継がれていくんですね。

2008年09月21日

コメント(6)

-

もう、不満は言わない。

「高校、面白いか? 俺、ほんと、つまらないんだよね。」実家に帰る電車のなかである本を読んでいたらこんな声が聞こえてきました。いかに、学校が面白くないかとか先生に不満があるとかいろいろ後輩と、お話ししていて「ぜんぜん、楽しくならないんだよね。 中学生のころは、良かったなぁ~」と、そんなお話をしていました。『なんて、タイムリーなお話なんだろう?』と聞いていたのですがそのとき、読んでいたのがこの本。ウィル・ボウエン氏著書の『もう、不満は言わない』。 この本の著者ウィル・ボウエンは「不平不満を言わないようになれば、 良いことがたくさん起きるはずだ」という発想に基づいて 紫色のブレスレットを配って、 人々にこう呼びかけました。 「自分が不平不満を 口にしていることに気づいたら、 このブレスレットを もう一方の手にはめ換えてください。 そして21日間ブレスレットを はめ換えずにいられた時には 必ず大きな変化が起こるはずです」と。 高校生の不満の声を聞いていた時にちょうど、この本を読み始めていて自分が一日、どれぐらい不満を言っているか数えてみたことってないなぁ? 『自分はそんなに不満は言っていない』と思っているよな~と思っていたんです。 あまりにタイミングのよい会話に思わず、噴き出しそうになりました(笑)実は、前にも電車のなかでこんなやり取りを聞いていて気分のチカラ言葉のチカラ(7月8日の日記)って、とても大きいなと思っていましたが楽しくなる工夫嬉しくなる工夫面白くなる工夫こういうエネルギーを増やす工夫と同時に不平不満や人の悪口ゴシップを言わないという心のエネルギーを減らさない工夫は大きいことだなと思いました。ブレスレットは、手元になかったので腕時計で試しにしているのですが「動かす」という行動が大事で行動に移すことで、意識のなかに、うねりが生まれるのです。脳に自分の行動を意識させることができるんです。そして『もし、不平不満を言ったら』じゃなくて『不平不満を言っている自分に気づいたとき』というのが、また面白くてこころのなかで何を考えようが自由なんです。でも、自分もそうだったのですが口にする不平不満が減れば心の中で生まれる不平不満もなぜか自然に減ってくるんです。自分の思考をコントロールすることができて自分の人生をデザインできるような幸せな毎日になりますよね。自分のこころの中が平和であること自分の心の中の不和をなくしていくといろんなことが変わってきますね。お気に入りのブレスレットそんなのがあるといいですよね。『もう、不満は言わない』。不満を言っているのに気付いたらブレスレットをはめ換えるシンプルなことなのにすごく奥深いなと感じる本でした。もし、読まれたら、感想聞かせて頂けたら嬉しいです。今日は、NHK『すくすく赤ちゃん』でおなじみの小西行郎先生のお話を聴いてきたいと思います。

2008年09月20日

コメント(6)

-

はじめてのキモチ。

昨日、お友達の陽子☆さんの『海の見えるニットカフェ』に参加してきました。陽子さんとは、2年前のちょうど今頃心理学講座(日本メンタルヘルス協会)で(講演でもお話してくださった 衛藤先生のお話は、こんな感じです。)一緒のテーブルになってお話させていただいてそれ以来、仲良くさせて頂いていました。ミクシーでほぼ毎日やり取りしているのですごく身近にいる感覚なのですがよくよく考えてみるとあのときテーブルでご一緒させていただいてから一度も会っていないのです(笑)しかし、ほぼ2年ぶりにお会いした陽子さんは、あの時の笑顔そのままですぐに、包み込んでくださいました。で、はじめてのニット体験だったんですが お隣に座った佳代☆さんが 丁寧に温かく教えてくださって 佳代さんが教えてくださったように やってはみるのですが なかなか、かぎ針が回りません(汗) 上手に編まれる皆さんの横で 『なかなか、うまくいかないな~』 と思っていましたが 同じことを何度も繰り返していると ちょっとずつですが だんだん、上手になってきました。 そして、ちょっとマシに なってきたなと思えるようになると 『自分と、上手な人は どこが違うんだろう??』 と思ってみることができて そう思うと、目の前におられる 皆さんの手元が いままで見えていた世界とは ぜんぜん違った風に見えてくるんです。 『あぁ、指の柔らかさなんだ』とか 『かぎ針の向きとか角度が違うんだ』とか 『上手な人は、やっぱりリズムがあるんだ』 と、お店の照明が 明るくなったわけでもないのに 目の前がぱっと明るくなりました。 すると、そこをすかさず陽子さんが 「さださん、上手に編めてきたね♪」 と褒めてくださって 「その黄色糸、ぜんぶ編んだら もっと、上手になるよ(^v^)」 と、満面の笑みで言ってくれました。 「陽子さん、今、『全部編め。』 って、言いましたよね??」 と、笑いながら聞き返すと 「うん♪」とニッコリ返してくれました。 で、上の写真で ミッキーが手にしているのが その結果です(笑) ランチに頂いたロコモコも マスターのイリュージョンも 素晴らしかったです。 マスターのトランプマジックは 一見の価値ありです。 通いつめて、弟子入りしたくなりました。 そのマスターが マジックの種を明かしてくれるときに 「人は、観たいものしか見えないんです。 無意識に、これはこうあるものだと 人は、思ってそれを映像として 先に創り出して見ているので マジックはそれを利用して 思い込み、錯覚を起こしているんですね。」 と話してくださって できないと思えば、できない映像をみて できると思えば、できている映像をみるいま、まさに 自分が体験したことと それと、そのままつながって より楽しいものとなりました。 子どもが、初めて ものに取り組むとき 眉間にしわを寄せるときもあれば ワクワクしているときもあります。 『そんなにも 眉間にしわ寄せなくても。。。』 と思ってみていましたが 今回、自分が 『初めてのキモチ』を体験して やり始めのところ、早い段階で 『意外と、できちゃうものなんだ』 という達成感を感じることが大切で その達成感が出てくると もうちょっと難しいことにも チャレンジしようと思えたり 周りにも目をやる余裕ができて 認めて、褒めて、喜んで頂くと こんなにもやる気が出たり 嬉しくなるものなんだとちょっと前に書いていた日記とつながって『腹八分と二割の余裕。』でいること(9月16日)『認めて、褒めて、喜ぶ』ことの大切さ(9月17日)それを生徒さん側から実体験する素敵なニットカフェでした。

2008年09月19日

コメント(4)

-

続くということ。

「この問題は、夏休みにした あの問題と同じですね。」模試を受けてきた子からそう声をかけられました。そっくりなのあったかな?と思って見てみるとその問題を前にして考えていくその論理・手順がほんと同じだったんです♪「これを解くときに、考えることは、なに?」一年くらい一緒にやってきて勉強に慣れてきた子供たちにはそんな風に聞いています。まだ、慣れていない子供たちには手順や考えることを伝えるのですが繰り返すことで「これをするときに考えることは三つで」と、つぶやいているのを聞くとほんと、こちらが嬉しくなります。日曜日に放送されていた『佐渡裕とスーパーキッズ』という番組を今朝見ていたら世界的に有名な指揮者佐渡裕さんが「スーパーキッズとすることを 自分はとても大切なものだ と考えていて 彼らは、僕にどんな音を 聞かせてくれるのだろう? と想像すると、ワクワクするんです。 彼らと、人に届く音を創りたいとか もっと美しいものを創りたいとか 音楽に感情を込めるということを 一緒にしていきたいと思うのです」と、話していました。 そして、初めて会った子供たちに「時間がかかるなぁ。 いや、時間をかけてやっていこう。 もっと1音1音の意味を 僕は、みんなに伝えていくから みんなもそれを探しておいで。 この音符は、どこに向かっているのか 考えてみてごらん。 例えば、真ん中に大きな花があった メロディーがあったとしたら その周りにどういう花を置くか みんな考えるでしょう。 周りの鉢の色がすごい華やかでも困るし あんまりにも地味なのも困る。 お葬式に出す花と 誕生日に出す花は違うよな。 ぼくらのモーツァルトを つくれるようにしたいな(^O^)」そう話していました。そして、練習の途中で「みんなが音を聞いてないと ほんと、つまらないよ。 僕が命令してして みんながそういう風にしても それは、オーストラの 面白さじゃないからね。 みんなは、1回の演奏のために 何回も何回も練習している それは、すばらしいことだよ。 でもな、 ず~っと繰り返されたことを 君達はただ受け止めてと 僕が訓練してというのは違う。。。 いってみれば サーカスみたいには なってほしくないんだ。 みんなの意志で 音楽を創っていきたい。 僕らは、ものを創る集団なのだから。」そう話していました。 人は、力ではなく心で動くということだからこそ続くということ。続けるということ。こういうものなんだなぁと自分がしていることと何か通じるものを感じました。 もし来年の夏もあれば七年目のスーパーキッズの演奏会兵庫県芸術文化センターであると思うのでせひ、見に行きたいなと思いました。

2008年09月18日

コメント(4)

-

ファイン・チューニング

まだテストの真っ只中という子ども沢山いるのですが2学期制の子どもたちから続々とテストの報告を受けています。そういうこともあって今日は日記が遅くなりました。申し訳ありませんm(__)m自分が望んでいる結果が出た子も思うような結果が出なかった子ももちろんいろんな子がいるのですが様々な子供たちを見て思うことは怒って叱り飛ばして成果を出すことよりも喜びというものがあればエネルギーが増えてきて前に進むことが出来るということです。どんな小さなことでも認めて、褒めて、喜んで楽しい、気持ちいい、いい感じをたくさんたくさん体験するとその子自らが頑張るんです。もし、その子が頑張れないとしたらそれは、根性がないからでもなくしっかりしていないからでもなくそのことに関して元気がないエネルギーがないからなんです。怒って、叱っては一度の勝負ならなんとかならなくはないけれど勉強や仕事は続いていくものなのでそれをしていては、いつも怒られないように行動するという感じになってしまいます。また、よくやってしまうことですが『なんでしっかりしないんだ? なんで、勉強しないんだ? なんで、成績が出ないのだ? なんで、こんなんなんだ?』相手を責めたところでうまく解決には結びつきません。現に、自分もそうでした。相手が心の元気がないことへとへとになっている状態がわからなくて自分自身では『しっかりしなさい』とはっぱをかけているつもりでした。だから、関係がうまくいっていないときは聞いている子から「ほっといて、うるさいな」というサインが出ていたりその子が身に覚えがある子であればもっとしっかりしようもっと頑張らなきゃとエネルギーを無いところで頑張らせていたように思います。喜びがあればこころのエネルギーはどんどん増えていきます。認めて、褒めて、喜ぶことにこにこ笑顔でいることこれは、いい感じを調整してくれる最高の栄養素だなと思います。自分のことも目をかけて(7月31日の日記)たくさん褒めてあげたら楽しいこと、いい感じのことがたくさん増えていきますね♪

2008年09月17日

コメント(6)

-

腹八分と二割の余裕。

土曜日に録画してあった近未来×予測テレビジキル&ハイドを見たら「適正カロリーを守ることにより 長寿遺伝子の働きを 「オン」の状態にすることができる。」と紹介されていました。順天堂大学 白澤卓二教授によると1)長寿遺伝子は遺伝子を 傷から守る酵素を常に作り出していて2)この酵素は、カロリー制限により、 その働きを促す物質と合体し活動を開始する。3)遺伝子の連結が強化されると 老化の原因とされる 活性酸素や紫外線による傷から 遺伝子が守られ、老化のスピードが遅くなる。 そうです。詳しくは、こちらをご覧ください。≪放送内容≫2008年9月14日 トマトがしみ・しわ・たるみを予防する!?老化を防ぐ遺伝子がある 食事の目安は腹7分目から8分目。これを一日のサイクルで調整していくとよいと紹介されていました。これを見ながら「ここでも、8分か~」とニコニコしてしまいました。ここ1年くらい、仕事をしたり、作業をしたりいろんなことをするときに意識の中で、8割でしよう2割の余裕を持とうと思って、過ごしています♪すると、健康面だけではなく少しずつですが、いろんなことがうまくいくようになりました。8割でやっているからといって、手を抜いているとか怠けているとかそういうことではないのです。『8割でいこうとか 2割余裕を持とう』と意識を持つことで意識が変わり余裕やゆとりや知恵が出てきたり先を見通すことができるようになりました。そして、何よりも楽しくいれるんです。いい感じでいれる時間がすごく多くなったような気がします。余裕を持つ(3月6日の日記)って、こういう感じかなと思っています(笑)我慢は、ストレスになるけれどおなかもこころもいい感じこれを継続したいなと思います。

2008年09月16日

コメント(6)

-

ミッフィーの楽しい美術館。

天保山・サントリーミュージアムの美術館に行こう!ディック・ブルーナに学ぶモダンアートの楽しみ方という展覧会に、昨日行ってきました。ディック・ブルーナさんという作者の名前を知らなくても、かわいいうさぎのキャラクター、ミッフィー(うさこちゃん)のことをご存知の方は、多いですよね。ディック・ブルーナさんは「ミッフィー(うさこちゃん)」の生みの親で数多くの名作絵本を生み出している現代のオランダを代表する絵本作家でありグラフィックデザイナーです。と、言っても、実は自分も昨日知りました(笑)1997年に出版された『ミッフィーのたのしいびじゅつかん』には ミッフィーが家族と一緒に美術館を初めて訪れる物語でそこには、幼いこどもが初めて本物の美術作品に触れた驚きと感動が描かれています。今回の展覧会もまさに絵本に込められた想いが飛び出してきた感じでいくつかのテーマに分かれて並べてあるひとつひとつの絵の下にミッフィーのコメントが添えられていて「具体例をあげて、小さな子供に考えさせ 見る楽しみを覚えさせていくことをしたい と思って、この作品を並べました。 そして、作品を素直に楽しんでくれたら と心から切に願っています。 わかりやすい手引きから どんな気持ちを抱くのか 美術館を出るときに、 そんな気持ちを抱くのか とっても楽しみにしています。」 といったブルーナさんの願いをミッフィーちゃんを案内役にブルーナさんから現代アートの見方、切り口楽しみ方教えてもらう構成になっているんです。メモを持っていかなかったので覚えている範囲で書かせて頂くと『見えるものを描くこと』今では、見えるものを描くことは当たり前ですがそれまでは、神とか、聖霊とか見えないものを絵に描くことが主流だったのです。『動きを描くこと』『何を描くかということ』何をどう描くかは、非常に重要で作家は、描くものによってその人の考えや気持ちを表しているのです。『どんなタッチで描くか』『どんな色を使うか』『色と線を分けること』『色を面で捉えること』筆のタッチによって繊細な気持ちや荒々しい気持ち哀しい気持ちや嬉しい気持ちを表すことができ色にも意味が込められていて赤だと、情熱的な気持ちや青だと、静粛な気持ち、悲しい気持ちを表すことができること色と線を分けて描くことで表現が増えることと、シャガールの『エッフェル塔前、祭りの人々』などを参考に、紹介してくれていました。さらに、ブルーナの作品から彼がどのように試行錯誤しながら独特の技法やスタイルを生み出したのか、その制作の秘密が書かれてありました。それは、宮崎駿さんが言っていたことディズニーが大切にしていたことそして、先日ディズニーランドで教えてもらったことと同じでした。(8月24日の日記)小さな子でも描けてしまいそうな単純に見えるミッフィーですがブルーナさんは完成するまでに長い時間をかけていて対象を極力、単純化するために時間をかけてスケッチして一枚の作品に百枚くらい下書きして1本の線を引くにも大変な神経を使ってベストの線を選び抜くそうです。宮崎駿監督がポニョが飛びつく足の指の曲がり具合を何度も書き直して、ポニョの大好きな気持ちが一番表れている線が出てくるまで描き直したのを同じだなと思いました。簡潔で純粋な線だからこそ、ミッフィーもポニョもたくさんの子どもたちに愛されているんでしょうね。 最後に、ブルーナさんが書いていたことが特に印象的でこれは、いまの自分にも大きく通じるものがありました。「自分は、若い頃、美術館をたびたび訪れ ピカソ・シャガールなどの作品を見て 衝撃を受けました。 なかでも、強烈だったのが マティスの絵です。 シンプルな絵であって ダイレクトに、心に入ってくるのです。 だから、マティスは 私の絵の最大のお手本です。 作者は、絶対、絶対に 描きすぎてはならないのです。 複雑にしてはならないのです。 僕の作るものは シンプルでなければならないのです。 シンプルなものは、 見る人のイマジネーションを 働かせることができるからです。」

2008年09月15日

コメント(12)

-

写し取る。

「たぶん、観たいだろう と思って撮っておいたよ。」と、録画してくれていた『ザ・ベストハウス1・2・3 未公開スペシャル! 驚異の脳力! 世界のスゴい脳の持ち主BEST3』を見ました。これ、7月3日に放送された続編なのですが『サヴァン症候群』と呼ばれる自閉症の人達の特殊な能力について、紹介する番組です。この番組のなかでスティーブン・ウィルシャーという33歳のイギリス人の彼が一瞬見ただけで、精巧な絵を描くということが紹介されていました。普通、風景の記憶は長い時間が経つと脳の中で抽象化され忘れ去られていってしまうものですが彼は、これまで20年間で訪れた10カ国以上の風景をすべて正確に記憶し引き出せるというのです。フランスの凱旋門のスケッチも突起の数まで、すべて正確に写し取っていました。ちょっと前にみた『幸せの1ページ』(9月7日の日記)というのでも感じたことですが頭の中にあるものを『写し取る』ということこれは、高い成果を上げる上で大きなコツかなと思っています。いま、目の前に見えている世界ではなく頭の中の世界の中の抽象的な世界に五感をフルに活用してリアリティーをもって接することこれは、『記憶力を上げる魔法。』(3月29日の日記)ではないかなと思っています。自分の頭の中にある理想的な状態を写し取るスポーツでも勉強しているときでも仕事をしているときでもいろんなものに活かせますね。

2008年09月14日

コメント(8)

-

「人のため」と「自分のため」.

あるお母さんから素敵なお話を聞かせて頂きました。授業参観の道徳の授業でまずお話を聞いて、それについてどう考えるか聞くという授業でお話のあらすじは,次の通りです。≪手品師≫才能はあるが、チャンスがなくて町の片隅で、マジックを披露して生計を立てている売れない手品師がいました。ある日、父を亡くし、母は日々働きに出ていて寂しい男の子と出会いました。その男の子の前で、手品を披露すると男の子はぱっと明るくなり元気を取り戻したのです。そして、男の子に「明日も絶対来てね」と言われて手品師は、どうせ仕事のない身でありこの子がまた喜んでくれるのならと「いいよ」と男の子に約束して男の子と手品師は別れたのでした。男の子と約束したその日の夜手品師の元に友人から一本の電話がかかってきます。明日、大きな街の大劇場でマジックショーをする予定だった手品師が突然入院して、手術をすることになり代わりの手品師を探してると言うのです。その友人は、「またとない凄いチャンスだから 君を推薦したんだ!」と言ってくれています。そして、大きな街でショーをするには「今晩出発しなければ間に合わない。」というのです。それを聞いて、手品師は『いよいよ待ちに待った 名を売るチャンスが到来した♪ いつか売れる時が来る。 そうずっと夢見てきたんだ。 このチャンスを逃したら もう二度とチャンスはこないだろう』と思いました。しかし、手品師は、男の子との約束を思い出します。そして、手品師は悩んだ末男の子との約束を優先して次の日も町の片隅で一人のお客様を前にしたマジックショーをするのでした。というお話です。ここで、先生から(1)手品師のことをどう思いますか?(2)自分が手品師だったら どんなことを考えるでしょう?という二つの質問が出されたのだそうです。子どもたちは、どう考えるのだろうと思ってみていると、今回は「男の子の元にいく」というのが意外と多くて「大劇場に行く」というのが続いたそうです。今回の先生の狙いが宿題を忘れたり、約束を守れないということが多かったので約束との間で揺れ動く手品師の気持ちにしっかり共感させ それでも男の子との約束を優先させた手品師の約束を守る姿、深い真心に気づかせたいということだったのでそんな感じになったみたいです。ところが、ある女の子が意見を求められ「私は、この手品師とは 違う選択をする。 この手品師の選択は、 手品師にとっても、 男の子にとっても 両方にとって、良くないと思う。」と、答えたんだそうです。このお話を聞かせていただいてから数日経つのですが、いろいろ考えてみて私たちの日常生活を振り返っても手品師のような葛藤状況に立たされる場面は、結構あってたいてい、人のためになり同時に、ある程度は自分の欲求も満たされるという道を何とか模索しようとしますよね。他者のためでもあり自分のためでもあり他者も喜び、自分も満足するそのような道を見いだすことのできる知恵や生き方のシステムを考えたりすることそんな感じって、いいなと思いました。みなさんは、どう思われますか?

2008年09月13日

コメント(18)

-

ゆっくり、世界を見つめて。

石井、母校・清風学園で"金"言!/柔道http://www.sanspo.com/sports/news/080912/gsi0809120434000-n1.htm 「柔道の北京オリンピック金メダリストの石井慧さん 過激な発言や、トンチンカンな発言するから 調子に乗っていると言われていますけど せんせ、どう思います?? 『プレッシャーはありましたか?』と言われたら 『いや、外国人のプレッシャーなんか 斉藤監督に比べたら への突っ張りにもなりません。』 とか言っていたじゃないですか?」と、ある男の子に、聞かれました。その男の子が通っている学校は石井選手の母校なのでやっぱり、話題にのぼるようです。「あれね、石井選手のお父さんも言っていたのだけど 勝った人の束の間のご褒美だと思うよ。 若くして、頂点に立つときは なぜか、みんなあんな感じになるんだよ。 でもね、あの言葉は、もっと深い意味があって 遠征で外国人選手と練習試合して 負けちゃうたびに、斉藤監督から 『気を抜いて ぽんとひっくり返されたら いままでのこと、 全部無くなってしまうんだぞ』 と、こっぴどく怒られてたらしいんだ。 だから、相当怖かったんだと思うよ。」と、答えました。そして、彼がなるほどという顔をしていたので「実は、斉藤監督と石井選手は 早くから、世界の柔道が 今まで考えていた柔道とは違って JUDOになっていることに気がついて 世界に出て、肌でその違いを感じたらしいんだ。 そして、勝つポイントは 試合が経過してから3分後 外国人選手の体力が落ちるときに 相手を仕留めにいくために 持久力をつけたんだって。 『カップラーメンの石井ちゃん 3分たってから、動き出す 3分からが、石井ちゃんタイム』 とか言ってたよ。 そして、 『一本柔道なんておかしい 勝ち方にはこだわらない。』 と、言っていたけれど 決勝戦以外は、すべて一本勝ちで 状況上で、一番勝ちやすい勝ち方で 最後まで、勝ち抜いたみたいだよ。 だから、言っていることと 現実は、ずいぶん違うみたいだね。 彼、勉強家で、イチロー選手の本とかも読んで 「その状況をゆっくり見極めて 自分の型にこだわらず 『適者生存』する。 その環境に対応するのが一番大切!」 って、言っていたよ」と、お話すると、「いろんな解き方があったとしても その時に、一番強い勝ち方をする。 勉強も、これと同じですね。。。」と言っていました。 そんなお話をしてから数日が経つのですが昨日、帰って報道ステーションを見ていたら少し前まで成績が低迷していたゴルフの宮里藍選手が特集されていました。宮里選手は、自分が得意だった距離の出るドロップボールを捨てアメリカのグリーンでは有効な左から曲がってきて、落ちたところから短い距離で、ボールがぴたっと止まるフェードボールの打ち方をマスターしてから長いスランプを脱出したと紹介されていました。そのフェードボールのフォームをマスターするときに1分くらいかけて、ゆっくりカラダ全部の細胞に意識を行きわたらせながら素振りをしていたというのです。いま、世界では、どの勝ち方が世界の流れになっているのかそして、それを自分の世界にゆっくり、行き渡らせるこれ、石井慧選手、宮里藍選手ソフトの上野投手(8月27日の日記)バトンを工夫した陸上の400Mリレー(8月23日の日記)そして、水泳の北島選手(9月5日の日記)共通するものがあるような気がします。ここでも、『ゆったり、ゆっくり』なんだとおかしくなりました。気づけよ。って言われているのでしょうね(笑) 報道をみたら、石井選手、母校を訪問したようなので男の子に、今度、教室で会った時に実際に会って、何を感じたのか聴いてみたいなと思います。

2008年09月12日

コメント(6)

-

肩こってますか?

火曜日、教室が終わった後にこの日記(3月12日の日記)にもよくでてくるぽんぽこ先生に会ってきました。「ちょっと、そこに座ってごらん」と言われて座ると、首筋、後ろ頭の付け根をちょっと揉んでくれました。いつもは、しばらく揉んでくれたりリラックスしていると、やわらかくなって「また、頑張ってしまったなぁ(笑)」と言われるのですが今回は、どうやら違うようでしばらくしても、痛みが抜けません。「何かあったか?」と聞かれたので今日あったことをお話しすると(9月10日の日記)「夜回り先生のお話を聞いた時に 『これは、とても真似ができない』と思いながら 『自分なら、どうしたらいいか?』と思っただろう。 自分のなかに 『清く正しく生きるのがいい』 というのがあるということだな(^v^) 誰かのためにと自分が動くのではなく その人自らが、動けるように、できるように エネルギーを増やす接し方をしたらいいんだよ。 余裕がないときに、誰かの代わりをすることは 自分にとっても、相手にとってもいいことではないんだ。」と、話してくれました。 まさに、その通りのことを思っていて(笑)その伏線もあって、ちょっと前から大河ドラマで、「この国のために」と動いた徳川幕府や薩摩の志士のお話を見たりしていて清く、正しくという意識が背負っちゃう意識になっていたんです。そして、知らず知らずに『どう頑張ろう。』『どうしっかりしよう』『もっと、頑張ろう』と思っていて、エネルギーがなくなっていて肩に、サインがでていたようです。(笑) このサインによって自分のなかにある頑張らねばならない頑張って当然であるしっかりして当然である。清く、正しく生きて、当然であるという考えが結局、自分や相手を責めているということにつながっているということに気づくことができました。だって、楽しくて、嬉しくて余裕があって、ゆとりがあるとき『肩がこる』というようなことは、ありませんよね。ちょっと、前から肩がこっているというときは心と身体のバランスが崩れていることということではないかな?と考えていたんですがこころのエネルギーが不足しているよということだったみたいです。おだやかでゆったりしていて笑顔があってゆとりのある状態だといろんなことができますよね。何をしてあげるかではなくどう接してあげるかではなく自分自身がどういうカタチで接してあげるかなんだなと思いました。

2008年09月11日

コメント(10)

-

夜回り先生講演会。

夜回り先生こと、水谷修先生の講演会に行ってきました。大阪法務局主催ということもあって教育関係の方が多く参加されていました。夜回り先生は深夜、繁華街で遊ぶ『夜、眠らない』子ども達に声かけをしたり深夜、ストレス、不安などから『夜、眠れない』子ども達の電話を受けたりと子ども達を夜の世界から昼の世界に戻すそんな活動をされていてる方で以前から、テレビなどで何度か拝見していました。夜回り先生のお話のなかで「夜の世界で当り前のことが いま、昼の世界でも 見られるようになってきている。 それが、いま自分が危惧していることです。」とお話されました。『それは、なんだろう』と思っていると「それは、人をひどく、きつく 追い詰めるような言葉であったり 叱ったり、脅したり、怒ったり 『キモい』『ウザい』『死ね』 『だから、ダメなんだよ。』 と、人を傷つける言葉を使うことです。 温かい、優しい、美しい言葉ではなく こういう言葉が、どんどん溢れている。 イライラして、攻撃的になって そのイライラをぶつけ合っているのです。」と、教えてくださいました。そして、「今日、ここに来るまで 美しい花に3つ以上気付かれた方は どのくらいいらっしゃいますか?」「ここにくるまでに 5種類以上の鳥のさえずりを 聞かれた方は、どのくらいいらっしゃいますか?」「昨日一日、褒めた数と 叱った数を比べたとき 褒めた数の方が多かった方は?」「パートナーがおられる方 お子さんがおられる方 いろんな方がおられると思うのですが 一緒に生活されている方を 昨日10回以上褒めたり 感謝の気持ちを述べられた方は?」そんな質問をされました。どの質問も、『してはいる』と言えるけれど『できている』とは言えないものばかりでした。そして、「『優しい、本当に幸せである』 という気持ちが生まれるのは 褒めて、認めて 『明日を生きる力が湧き出てくる』 と、自己肯定感が生まれたときです。 褒められた数、認められた数 語られた夢によって 子どもは、成長していきます。 1日50個、美しい言葉 優しさを与えてあげてください。 認めて、褒めてあげてください。 そして、そばにいて 人間関係を築いてあげてください。 それで、子供たちはイキイキしますから。」と、お話されていました。『自分が考えていることと同じだ』と嬉しくなって、電車に飛び乗ったのですが夜回り先生のお話を聞かせて頂いたことをきっかけにすごく大切なことを気づくことができました。それは、自分の心のなかにあって実は、とっても深く根付いている頑固な一面だったのですが(笑)それについては、長くなったので次の日記に書かせて頂きますね。自分を取り巻く環境には美しいもの、やさしいものがたくさんある。太陽の下には、こんなにもあるのに やさしさに包まれていること まだまだ気づいてなかったんだと ちょっと前のディズニーのお話(8月20日の日記)を思い出し もっと感じていこう、気づいていこうと思いました♪

2008年09月10日

コメント(6)

-

シンクロする直観。

思ったときに、思ったことが起こったり同じことが、何度かくり返し起こったりそんなとき、『シンクロかな?』とか『これは、何のお知らせなの?』とか思ったりすること、ありませんか?テスト勉強しているとき何か気になるな。。。と思ったとき翌日のテストに出てきたりそんなことって、ありませんでしたか?中学生や高校生の頃は「うわぁ!奇蹟だ!」と思っていて『この流れの乗り方は どうしたらいいんだろう?とか 流れが来ていないときには どうしたら、流れを呼び込めるのだろう?』そんなことを思っていました。日曜日に、電車に乗ったのですが乗り換えるたびにタッチの差で電車が出ていくのです。「うまくいくときは、 タッチの差で乗れたりするのに 今回は、何で乗れないのだろうね~」と思いました。そこで、携帯から携帯版『夢ココロ占い キーワード検索』http://yume-uranai.jp/mobile/で、『電車 遅れる』と調べてみたんです。すると。。。「電車やバスなど乗り物に 乗り遅れてしまう夢は、 今の自分やこの先の生き方に 焦りや迷いがあるようです。 このままでいいのか? と将来に対し漠然とした不安や 人生の転機を感じているのかもしれません。 気持を落ち着かせ立ち止まって 今後をじっくり考えてみることで あなたが取るべき最善の道が見えてくるはずです。」と、出ていました(笑)PC版『夢ココロ占い キーワード検索』http://yume-uranai.jp/keyword.htmlも、たまに使ってみたりしています。めざましテレビの占いくらいの感覚で周りから来ている『サイン♪』を楽しんでいます。(2006年12月22日の日記)心理学の大家・河合隼雄先生は、『ユングと共時性 著者 イラ・プロゴフ』の解説で「希望する人にとっては、 共時的現象がよく見えるようになる。 共時的現象は、実のところよく生じているのだが、 われわれがそれを把握していないのだ、とも考えられる。 『希望する』人は、心が広く開放されているので 共時的現象によく気づくとも考えられる」と書かれています。自分の心の目を開き、耳を澄まして周りの環境が自分に教えようとしているメッセージ上手に捕まえていきたいですね♪シンクロの語源はシン(一緒に)・クロン(時間)なのだそうです。寄り添う気持ちを大切に自分を信頼して、流れに身を任せ「今ここに」心をおいて淡々と目の前にあることをこなしていきたい電車の一件で、そんなことを思いました。

2008年09月09日

コメント(10)

-

意味ある偶然の一致(1)

「シンクロニシティ」「シンクロ」という言葉、一度は、きっとどこかで聞かれたことが、あるのではないでしょうか。最近、それをすごくよく感じます。普段は、観ることができないのですが『笑ってコラえて。』という番組の高校新体操の特番があるというので録画予約をかけているとその日に、道頓堀のひっかけ橋でそのインタビューが行われていたり昨日は、電車に3回連続してわずかの差で電車に先を行かれたり「このへんでは、まだだけど 全国で相次ぐ ゲリラ雷雨がなぜ起こるのか?」というのを子どもたちに「入道雲が空高くモクモク伸びて 地表の温かい空気が上空に上がり 上空で周りの冷たい空気に冷やされると 一気に、その空気が氷になってしまい その氷が重みで落下する時に ぶつかって静電気が起こるんだ。 その静電気がたくさん集まって 雲のなかでいっぱいになると 雷が、落ちてきちゃうんだよ。」と説明したら、その日から連続でゲリラ雷雨に遭遇したり(笑)そんなことが、頻繁に起こっています。誰かの顔を突然思い浮かべたらその人から電話が着たまた同じ人と違う場所で何度も何度も出逢う、絶妙なタイミングが重なりものごとがうまく運ぶなどなどそれらはみな、シンクロニシテイのバリエーションです。この不思議な偶然、昔から誰の周りでも普通におこる現象であるのでしょうが心理学者のカール・グスタフ・ユングがその現象に最初に名前を付け、公にしました。なぜ、シンクロニシテイが起こるのでしょうか。自分の人生がうまく行っている時、「それでいいんだよ」と方向性を教えてくれているとき縁のある場所や人に引き付けられているときそれは、起こると言われています。ちょっと神秘めいていますが人間には本来そういった不思議な性質もあるのでしょうし人間をとりまく存在は、実はそんなふうにして私たちと密接に関わっているのかもしれません。 「ウワサをすれば影」 「むしの知らせ」 「師は、必要なときに現れる」シンクロ(意味ある偶然の一致)を表現する言葉が昔からたくさんあるのもこのシンクロに驚きと感心をもっていた人が多数いたということかもしれませんね。明日は、そんな意味ある偶然のなぞ解きをしてみたいなと思っています。シンクロ体験、ありますか?

2008年09月08日

コメント(8)

-

幸せの1ページ。

J・フォスターさん自身が「私が大人になってから撮った映画で 初めて自分の子供達(6歳と10歳)に 見せたのが、この作品なのです。」と話す映画『幸せの1ページ』を上映初日の昨日、見てきました。「この作品は、私たちは 誰でも自分が 信じているよりも、ずっと そのことを成し遂げる 能力をもっていることを きっと、教えてくれるはずです。 いろんな悩みを振り切って 自信を持つことができます。 身近なことを達成して 自信を高めながら 素敵な人生を築いてください。 実は、あなたは、 自分が思っている何倍もできるのだから♪」と、ジョディ・フォスターさんが語っていたこと、そのままを感じて想像力さえあれば、どこにでも行けること勇気は、持って生まれたものではなく勇気は、学ぶ心を持っていれば自然に身についていくものだから日々の生き方が大切だということ一歩踏み出す小さな勇気と愛する人がいればきっと人生は変わること誰もが、今よりも強くなれることそんなことを、映画から強く感じながらこんなにもハートフルでハッピーなストーリーがあるんだと幸せな気持ちいっぱいで映画館を出てきました。あと。。。テレビの動物番組で、爬虫類が出てくると思わず、チャンネルを変えちゃう方トカゲが空を飛びますのでご注意ください(笑)『幸せの1ページ』とっても、おススメの映画です。もし、ご覧になられたら感想聞かせて頂けたら嬉しいです。

2008年09月07日

コメント(6)

-

シンプルな直観のチカラ。

レストランやファミレスでメニューを見たりスーパーやコンビニで陳列されているものを見たりするときどれにしようかな?と迷うことありますか?自分も、数年前まで『あれも、美味しいそうだし。。。 これも、魅力的な感じだし。。。』と、目がうろうろしていました。しかし、いろんな本やお話を聞くうちに脳の不思議な仕組みを知るようになって直観力や並行思考というのを活性化するとより快適に過ごせるようになりました。『メニューを見た瞬間に全体を把握して 数秒で注文するメニューを決めてしまう。』はじめは、大変なのですがこれを意識して、習慣的に繰り返すと脳内に新しい並列的な思考回路が作られ簡単にできるようになるようです。そして第一印象で良いものを選ぶって、結構当たっているものですよね。問題を解いている子供たちを見ていても思考経路が、よそにいかない工夫素早く、コンパクトな手順を踏む工夫これができている子は高い成果がでていると思います♪特に、数学・算数で高い成果を上げている子仕事できるな~と思う方ほどタッチの少ないシンプルな動きしていますよね。しかし、美味しいもの素敵なものを前にしてあっちがいいかな?こっちがいいかな?と妄想を膨らませているときもまた幸せだったりしますよね(笑)

2008年09月06日

コメント(4)

-

勇気をもって、ゆっくりと。

ここ最近、録り貯めていた北京オリンピックの特集を時間を見つけて少しずつ見ています。星野ジャパン・柔道の石井選手女子ソフトの上野投手など本番を見据えてどういう準備をしてきたのかどんなことを考えて本番でどう判断したのかそういうのを分析するようなものを観ることで不思議な共通点を見つけています。で、昨夜は、前の日記(9月3日)にも紹介させて頂いていたプロフェッショナルの平井コーチ特集を観ました。 あの金メダリスト北島康介選手にどんなハプニングにもついてきてくれると言わしめる平井コーチの水泳指導は、同じように、導くコーチをしている自分にすごく参考になるものでした。いくつかご紹介させて頂くと。。。選手の状態を見極めて最適のトレーニングプランを練り『攻めの泳ぎ』を選手に求めていくこと。 複雑なこと、いろんなことを伝えると逆に混乱してしまい、余計に崩れてしまうのでどこをどう修正するかワンポイントで伝えるシンプルさを意識すること。コーチと選手が一緒になって熱くなると欲が前に出すぎてしまい、うまくいかないので常に、次の課題を見つけ選手の一歩先を行くこと。どんなトッププレーヤーでも精神のバランスを崩すと競技に大きな影響を与えるので精神面での成長がカギを握ることを意識したメンタル面を鍛えるトレーニングをすること。ハードトレーニングを自ら乗り越えたときそれを乗り越えたという自信十分に準備できたという自信が本番での最後のひと押しになること。自信とは、自分を信じることなのでやってきたことを信じれると迷わない状態をつくること。 そして、どのことの根底に共通していることですが勇気をもって、ゆっくりいくこと。(8月14日の日記)「ゴールが迫っているとき 早くゴールに着きたいときに ゆっくり泳ぐことは 相当勇気がいることですよね。 ゆっくり泳ぐと、どう違うのでしょうか?」 という質問に、平井コーチは 「ゆっくり泳ぐと、より大きな筋肉を動かし 水の抵抗の少ない水平状態を長く保てるのです。」 と答えていました。不安で、しょうがないときそのことに、もがいているときゆったり、ゆっくりいくことはすごく勇気がいることですがやっぱり、これがコツなんだなとちょっと前の自分の日記(7月17日)と通じるものをみて自分のこころにゆっくりゆったりを教えて前に、進んでいきたいなと思いました。 そして、今朝、北島選手が全国の小学校を回って水泳教室を開いているとテレビでニュースになっていました。そのなかで、ある女の子の「練習をサボりたいとか 今日は、休んじゃおうとか 北島選手は、思ったりしませんか?」という質問に、北島選手が「『今日は、ヤダなとか休みたい』 という気持ちになる日は、もちろんあるけれど 『金メダル取りたい、一番になりたい』 という気持ちがそれ以上に強くあるから 頑張れるし、頑張ろうと思うんだ。」と話していたのが、すごく印象的でした。水泳だけでなく、いろんな方面でこの子供たちのなかから8年後、10年後、12年後に「あのとき、北島選手と会ったから 自分の人生は、大きく変わりました。」そんな風に言ってくれる子供が出てきてくれたらなと思います。出会いって、ふとした瞬間ですね。 プロフェッショナル 仕事の流儀 「攻めの泳ぎが、世界を制した~平井伯昌~」 http://www.nhk.or.jp/professional/backnumber/080902/index.html 再放送は、9月 8日 (月)の深夜 翌日午前1:10~翌日午前2:24 だそうです。

2008年09月05日

コメント(6)

-

愛は言葉じゃないことが。

昨日、いろんな時間に男の子達と数学をしていたらやっている男の子達が「うほっ♪」とか「なるほど!なるほど!」とか「そこは、そうなるのね。。。」とか言いながら、問題を解いているのです。あまりにも同じような現象が続くものだから、嬉しくなってみていると問題集と対話をしながら笑顔で、問題を解いているのです。数か月前まで「せんせ、これが解けると思いますか?」「こんなん無理ですよ。」「自分なりのやり方があるんですが こっちでは、ダメなんでしょうか?」「あいつらは、やっぱ違うんですよ。」「えっ、そんなにも、するんですか?」「どうしたら、いいんですか?」と、言っていたりしていた子たち。問題に対する意識の使い方を教えたりこんな風にするんだと一緒に解いてみたり自分と似た考え方や勉強の仕方をしている本を貸したり、抜粋してプリントにしたり喜んだり、褒めたりいろんなことをしてきました。でも、なかなか『自分なんか、ぜんぜん。。。』って、認めることができなかったんです。一緒に勉強して一緒に笑って楽しい気持ちを一緒に分け合うように勉強するようになって誰かを否定したり誰かの成績が自分を左右するものではなくなりそれとともに、成績もみるみる上がるようになりました。全体が仲良く手と手を結びあっている潜在意識の特徴のひとつである『全体性』が体感として感じられたときいろんなことが解ってきていろんなことが変わってきます。昨日の日記と近い話だと思いますが自分が認めてほしいことを他人のなかに認めたり他人の立場や考え、意見を理解したり受け入れたできる余裕があるとき自らを理解し許すことができるんだなと思います。また、自分を理解し許すことができると反対も言えたりするので双方向なのでしょうね。「こんなに頑張っているのに 誰にも認めてもらえない。」というときは、楽しい意識や仲良い意識を持ってさらに、もう少し余裕ができたらいろんな人のいい行為、言葉を褒めたり、感謝する気持ちを持つといろんなことが変わってくるんだなと彼らに教えてもらいました。自分もまだまだそうですが誰かの行動を観ると欠点や間違いを見つけたり指摘したくなってきますよね。そういう人の周りにいるとやっぱり、エネルギーが下がるから人は、集まってくれないし誰も力を貸してくれません。そして、それを一番たくさん聴いているのは自分の潜在意識だったりします。反対に、褒めたり、喜んだりするときもちろん、相手は喜ぶだろうけど何よりも自分の潜在意識・後ろの人が喜び認めてもらえたと安心感を持って自分を助けてくれるんですよね。意識の力ってすごいですね。 1年前の夏、FMから流れるそのテンポの良さが気になっていた『Shanana』という曲<YouTube>今朝、なんか気になって初めてちゃんと聞いてみてなんで、気になっていたのか歌詞を聞いて、そのわけが解りました♪『♪Smile with me♪』『♪愛は、言葉じゃないことが ♪笑顔になれてわかったんだ。』笑顔って、すごいパワーを持っていますね。

2008年09月04日

コメント(8)

-

頑張ること。怠けること。

「頑張ると、怠けるって 一見すると、対極にありそうですが 『心のエネルギーが無い、元気が無い』 ということから考えると、かなり近くて この二つの対極にあるものって ゆとりとか、余裕とかだ と思ってきたんですが せんせ、これ、どうですか?」昨夜、授業が終わってからこの日記にもたまに出てくるぽんぽこ先生と会った時にそう聞いてみました。「そうだなぁ。 もっと、深く詳しく言うと 『怠けているって、 頑張る元気すら無い』 という状態なんだよ。」「そして、『頑張る』という言葉は 自分から『頑張ろう』と思うときと 他人が『頑張らせよう』というときがあるよね。 『頑張ろう』と自分が思っているときは 褒められたり、喜んでもらったりした時だし また、成功したとしても、失敗しても 自分からもう一度 自分で、 自分に灯をつけたりできるよね。 反対に、『頑張らせよう』とするときは 誰かが、頑張らせないと その人は、止まってしまう。 そして、頑張れなくなったとき 怠けてしまうことになるんだね。。」と話してくれました。で、教えるということをテーマに昨日放送のあったプロフェッショナルの平井コーチ特集のお話をしながら「先生が生徒を教えるとき、導くときは 『頑張らせよう』とするのではなくて その子がしていることを 褒めたり、喜んだりして その子の持っている能力を引き出したり その子の元気を増やしてあげるといいんだね。」と話してくださいました。で、話をしていると「頑張って、うまくいかなかったときよりも 頑張って、うまくいったときの方が 実は、ずっと、問題なんだよ。」と、思いだしたようにお話されたのです。『頑張ってうまくいった時の方が 実は、ずっと、問題になる??』と首をかしげていると。。。「頑張ってうまくいった人は 頑固になってしまうんだ。 頑張って、うまくいったもんだから 相手に対しても 何で頑張らないんだとか うまくいかないのは 頑張りが足りないからだ 頑張らないから うまくいかないんだ と『頑張る』ということで 人を判断してしまう 考えが固まってしまうんだよ。」と話してくれました。 頑張っているときって『頑張る』ということが人や自分を測るものさしになったり相手や相手の考えを受け入れることができなくなったりするので、素直さが欠けているんですね。また、『頑固』って頑張って固まるって、書きますよね。自分もそうですが自分が頑張って相手にも頑張らせてというときは笑顔がありません。笑顔が無いから楽しくないので続けたいという気持ちはもちろん生まれません。そこを、自分が喜び、褒めて元気いっぱいに過ごしているとそれをしていることが楽しくなり自ら頑張ろうとする子になるんですよね。いい話を聞いてきたなと思いました。 平井コーチのプロフェッショナル特集オリンピック前から楽しみにしていたので家に帰ったら、録画したもの見てみたいなと思っています。この感想は、観た時にまた改めて書かせていただこうと思っています。プロフェッショナル 仕事の流儀「攻めの泳ぎが、世界を制した~平井伯昌~」再放送は、9月 8日 (月)の深夜翌日午前1:10~翌日午前2:24 だそうです。

2008年09月03日

コメント(12)

-

素直であること。仲良くいること。

「素直じゃないよね。。。」「自分に素直になりなさい。」一度ならず、こう言われたことのある人は多いのではないでしょうか。『素直じゃない』と言われた当人はそもそも『素直』という状態がわからないからそういう風になっているわけで「素直って、なんなわけ?」って、思ったりするものです。で、素直に自分の主張をしようとすると「素直じゃないね。。。 もっと、素直になりなよ。。」とか言われるわけです。また、「自分に素直になりました」と思って自分に素直な行為だと思ってしているとそれは、『我を通す』という行為だったりということがありますよね。昨夜、突然あった福田首相の辞任会見を見た後から『この人、悪い人では無いはずなのに なぜ、こんなにも うまくいかないのだろう 『知ってください』と連呼してた ドラマ『CHANGE』の 木村拓哉さんが演じた 朝倉総理と何が違うんだろう?』と、ずっと考えていました。就任するときから、「誰もこの苦しい状況を 引き受ける人がいないなら 自分は暫定的なリリーフとして やらせていただく」と言っていて辞任するこの会見では「実際にやってみたけれど 自分には、まとめる力もないし 人気もないから 自分を客観的に見たら 自分が総理でいるよりも 新しい人がやる方が この国のためになる。 引き受けたときの状況から考えると 土台基礎のカタチは築けたと思うから 道半ばで残念ではあるけれど この国のために 総理を辞めさせて頂く」そう言っているだけなのにあまりにも賢すぎてあまりに客観的に自分を捉えすぎて感情がこちらまで伝わってこない。熱いもの・素直な気持ちがこちらまで伝わってこないんです。この人の少年時代は人間関係で大変だったんだろうなと思いました。彼の辞任を無責任と批判している人もちょっと前まで「辞職しろ」と言っていた人だったりするのでどっちもどっちだなと感じます。素直って、なかよくする気持ちを持つことで自分を表現することや人間関係に対して不器用すぎて、仲良くしたいと思ってもなかよくできなくなるときあるけれど相手を思いやる心をもって相手も自分も『こちら側にいる』このことを感じるとき人ってうまくいきますよね。福田さんの今回の辞任劇を見ながら半年くらい思いを巡らせていた『素直さ』という答えの糸口を見つけました。自分も相手も『こちら側』にいる感覚大切にしたいなって、思いました。そして、言葉にチカラのある政策実行力のあるそんなリーダーを望みます。

2008年09月02日

コメント(12)

-

Tomorrow

昨日、カットに行ってきました。カットをしてくれた藤岡さんから「夏休みは、夏期講習で大変でしたか? それとも、これからの方が大変な時期ですか?」と、聞かれました。「結果・数字を出すということから言えば これからの方がシビアになってくるかなぁ でも、夏休みは、楽しいことが お外にたくさんあるなかで 机に向かうというのも大変ですよね(笑) その子の心をオープンにできたら その子の心に灯がついたら 教えたり、伴走したりするのは とっても楽しくなりますよね。 短い時間で、お客さんと打ち解けて お話する藤岡さんの方こそ、すごいなと思います。」そんな話をしました。 美容院から歩いて帰っている時に自分がうまくいかなかったころなんで、成績上がらないのだろう?とかなんで、もっと頑張らないのだろう?とかそんなことばかりを自分にも相手(子どもたち)に思っていたなぁ自分を認めてもらわなければ心がオープンになることなんてないよな~と思っていました。相手を導くとか相手をコントロールしようという気持ちを捨てると相手もその余裕を感じるから自分が変化することを受け入れることができるんですね。『頑張るという次元を超える』とは(2007年6月13日)こういうことだったんだな~そんなことを思いながら帰ってきました。そして、エド・はるみさんのゴールを見て『走る目的』(昨日の日記)を思い出しながら自分のなかで、思いを巡らせていたとき『Tomorrow ~陽はまた昇る』というドラマを見ました。このドラマを見ながら自分の『走る目的』とは、何か?『相手と向かい合う』とは、どういうことか?『愛する』とは、どういうことか?『生きる』って、どういうことなのか?そんなことが、次々とつながりました。ほんと、すてきな内容のドラマでした。ご覧になられていない方でご覧になりたい方は、こちらからご覧ください。http://channel.pandora.tv/channel/video.ptv?ref=ch_assocVideo&ch_userid=keigoo&p32984951#prgid=32984951最初に、韓国語のCMが3つくらい始まりますがそれが終わると、動画が始まります。無料の会員登録しなくても15分~20分くらい観れます。今回のドラマは、46分ですので最後までご覧になる場合は右上から会員登録してくださいね。会員登録したからってとくに何もありませんから。 「この子のどこが面白いのかな」「いま、この子は、 何を望んでいるのか、どうしてほしいのか」と、こちらが興味を持って相手と向き合うと相手の心を導くための糸口が見えてきますよね。そして、これなしには、どんな優れた技術や教授法があっても利きませんよね。『心を繊細に、感謝の心、余裕・ゆとりの心 柔らかい温かい心を持って過ごしていきたい。』9月1日なのでと思っていたらそんな心新たな気持ちになりました。つながるときは、思っていることがちゃんと、つながるものですね。

2008年09月01日

コメント(10)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- シングルマザーの子育て

- もうどうしたらいいか分からない

- (2025-11-14 23:09:22)

-

-

-

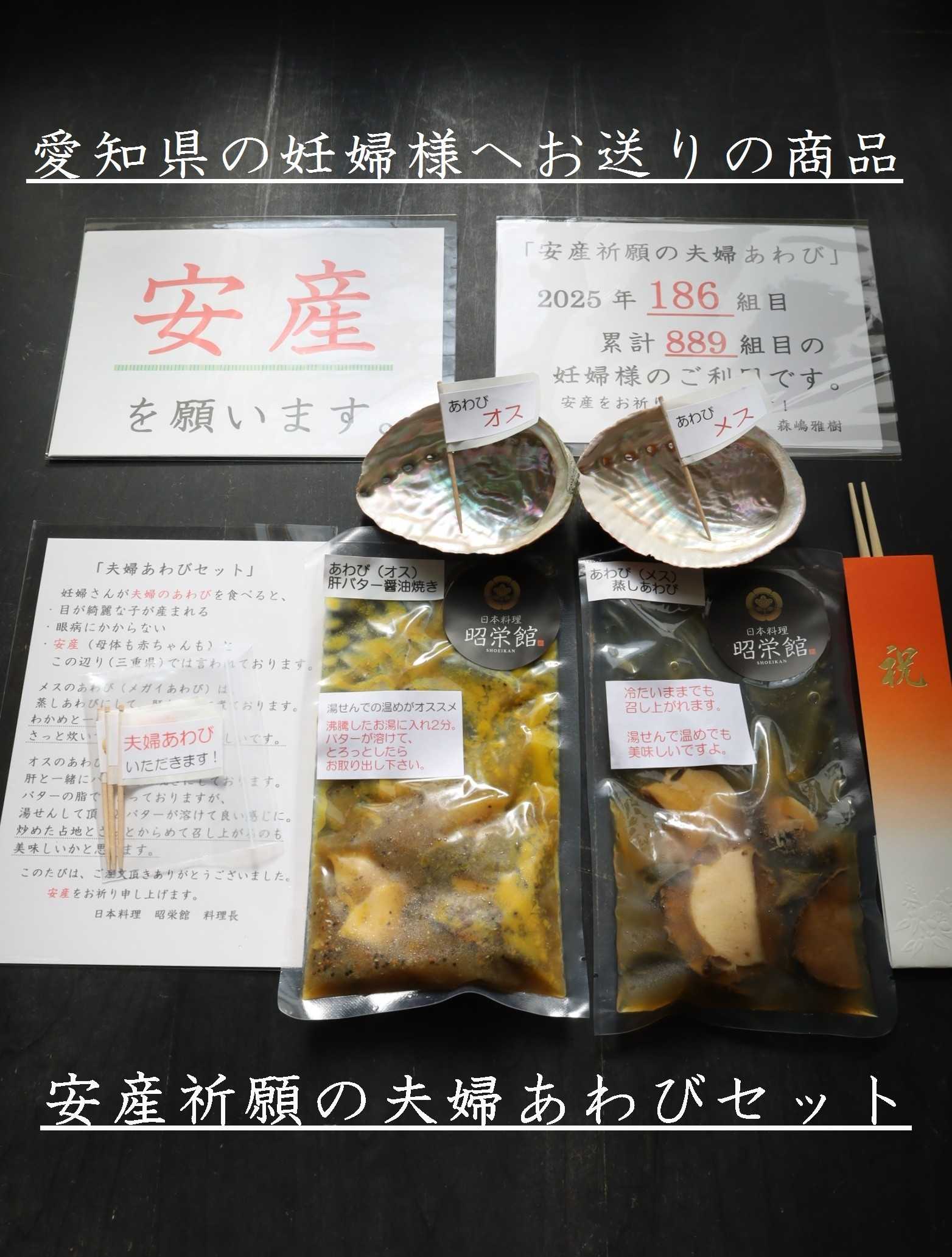

- 妊婦さん集まれ~!!

- 娘の腹帯祝いに夫婦鮑を探していまし…

- (2025-11-20 17:50:33)

-

-

-

- 子供服セール情報と戦利品・福袋情報…

- 息子元気で留守がいい😇【マラソン購…

- (2025-11-20 11:31:01)

-