2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2008年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

リスト ピアノ・ソナタロ短調/デュランタ

「今日のクラシック音楽」 リスト作曲 ピアノ・ソナタ ロ短調フランツ・リスト(1811-1886)は数多くピアノ曲を書き残していますが、ピアノ・ソナタはこの1曲だけのようです。 その理由は定かでないようです。リストを語る時には必ずといっていいほど名前が出てくる一人の女性、カロリーネ・フォン・ザイン・ヴィトゲンシュタイン侯爵夫人です。 リストはこの女性と音楽史に残る大恋愛を繰り広げています。 彼女と出会った当時のリストは、ヨーロッパ中を演奏旅行をして華麗な技巧をを披露するピアニストでした。 その頃は作曲家としてでなくピアニスト、フランツ・リストだったようです。侯爵夫人との恋愛が進むにつれて、ピアノを弾くことよりも作曲をしきりに勧めたのが、この侯爵夫人であったと言われており、二人の愛の城でリストはさかんにピアノ曲を書くようになっていったそうです。もう一つは、ヴァイオリニスト、ニコロ・パガニーニ(1782-1840)の超絶技巧演奏を聴いて、自分もピアノ曲で誰も書いていない超絶技巧を要するピアノ曲を書こうと思い立ったとも言われています。 今日リストが書き残している音楽の数々を聴くたびに、この二人に我々は大いに感謝しないといけないかも知れません。こうして生まれ出る作品は、リスト自身のピアノ演奏で初演されていき、その華やかで技巧的な音楽がいっそうリストのピアノ演奏を引き立てたと言われています。この「ロ短調」ソナタを、私が初めて聴いたのはもう40年前くらいの学生時代でした。 誰の演奏だったか覚えていないのですが、音楽が鳴り出すと私は「え、これがピアノ・ソナタ?」と首をかしげていました。 それまでのモーツアルト、ベートーベンのような古典派音楽、シューベルト、シューマン、ブラームス、ショパンなどのロマン派のピアノ音楽とは違うのです。それまで聴いていたピアノ作品は美しい旋律に彩られており、古典派なら造型のしっかりとした様式の上に、流れるような美しい旋律が散りばめられており、ロマン派のピアノ音楽は自由な発想と共にロマンティックな情緒の華麗・流麗・哀歓・哀愁といった趣きが、どれも美しい旋律と共に楽しんでいたのです。ところがこの「ロ短調」ソナタにはそうした過去のピアノ音楽の美しさを感じ取れなくて、大いに当惑して聴いていましたが、結局好きになれないピアノ・ソナタの最右翼となっていました。初演当時の「支離滅裂な断片的な要素がつなぎ合わされたピアノ・ソナタ」の批評がわかるような気がして、ワーグナーが「あらゆる概念を超越して美しく、崇高な音楽」であると評した言葉を理解できなかったのです。社会人になって確かアラウの演奏だったと思いますが(LP盤)、改めて聴いてみてやっとこの曲の素晴らしさを理解できるようになったのです。古典的なソナタの概念から相当かけ離れた曲であること。 この曲が「幻想風ソナタ」とか「幻想曲」とかのタイトルになっていれば、もっと聴き方も変わっていたかも知れません。 普通のソナタのように旋律的な主題があって、それが展開されていって再現部に入ってコーダで終わるという形式からすれば、随分と複雑な音楽であることが聴き手を混乱させるのかも知れません。断片的な主題の要素が多彩に変容していきます。 ゆっくりとした断片的な楽句、爆発するようなエネルギッシュな楽句、そして小刻みに刻まれる和音といった断片的な楽句によって、単一楽章という形式ながら、全編のなかで主題、展開部、再現部という様式によってこれらの楽句が統一されているのです。一度この曲の美しさに触れてしまうと、これらの複雑さを意に介せずに聴けるようになり、キラキラ輝くクリスタルのような肌触りのリスト独特の硬質なピアノの音色を、多彩に変化していく様とピアノの技巧的な魅力を発見します。 今ではリストのピアノ音楽の中で一番好きな曲となっています。フランツ・リストは1886年の今日(7月31日)、75歳の生涯を閉じています。愛聴盤 クリスティアン・ツィマーマン(ピアノ)(ドイツ・グラモフォン 431780 1990年録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1886年 没 フランツ・リスト(ピアニスト・作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 デュランタ自宅から徒歩5分のところにある叔父さんの家の玄関に、まるで屋根のように生い茂っているデュランタです。初めは小さな鉢植えだったものが、こんなにも大きく育てています。毎年夏になると楽しみな花の一です。熊葛(くまつづらか)科の花で、メキシコが原産地で明治中期に日本に渡来したそうです。 撮影地 大阪府和泉市 2008年7月20日

2008年07月31日

コメント(8)

-

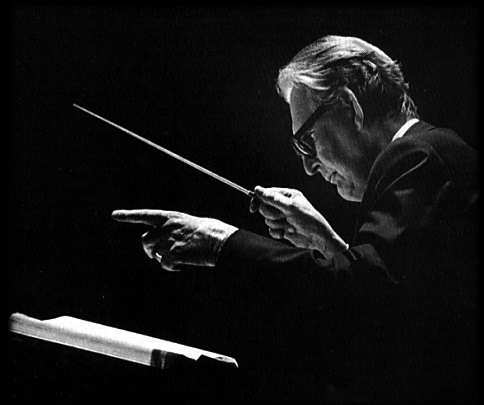

指揮者 ジョージ・セル/布袋葵

「今日のクラシック音楽」 指揮者ジョージ・セルハンガリー生まれの指揮者ジョージ・セル(1897-1970)は60年代に多く輩出された「巨匠」と呼ばれた指揮者たちの一人です。ハンガリー生まれ、或いはハンガリー系指揮者にはこうした「巨匠」が多いのは何故かと思う時があります。フリッツ・ライナー、ジョージ・セル、フレンツェ・フリッチャィ、ユージン・オーマンディ、アンタル・ドラティ、ゲオルグ・ショルティなどがいます。こうした指揮者は1950年代から60年代にかけて華々しくクラシック音楽界を盛り上げていた人たちでした。そうした指揮者の中で幸運にもそのステージを体験できた一人がジョージ・セルです。すでに伝説的な話になっていますが、彼はアメリカのクリーヴランド管弦楽団の音楽監督として24年間君臨して、就任当時はこのオーケストラはまだ一地方都市の楽団としての評価でしかなかったそうですが、セルによって徹底的に鍛え上げられて、今では世界最高の水準とまで言われるオーケストラに変身したのです。そのクリーヴランド管弦楽団がジョージ・セルと共に来日したのは1970年でした。大阪万博の記念公演として、カラヤン指揮のベルリンフィルと共に招聘されたのです。大阪2公演、東京2公演、京都、名古屋、札幌が各1公演がこのコンビで演奏されました。私は5月16日の演奏会を客席で聴きました。 スメタナの「売られた花嫁」序曲、プロコフィエフ「ピアノ協奏曲第3番」(ピアノ ゲーリー・グラフマン)そしてベートーベンの「英雄」交響曲というプログラムでした。「ぶったまげた」というのが正直な感想でした。 まさに「完璧」としか表現し様のない合奏能力でした。「一糸乱れぬ」という例えがありますが、まさにこの言葉はこのオーケストラのために作られた言葉かと思えるほどの、精緻で、美しく、弦と管楽器のバランスは絶妙で、まるで腰を抜かしたように客席で聴き惚れていました。硬質な中国陶器のような滑らかな光沢と少し冷たい感じのする、しかもこれはセルの美質なんでしょう、「書」で言えば楷書のような端正さと均整の取れた、しかも厳しさが感じられる「英雄」でした。完璧なアンサンブルによって、音楽に厳しさが生まれて、弦・管のバランスの良さが均整のとれた音楽を聴かせるものなんだとわからせる演奏でした。しかもセルの指揮棒から紡ぎ出される音楽は、キビキビとしたテンポで曲の核心を抉り出すように表現されており、硬質な音の響きがよりいっそうベートーベン音楽の厳しさを伝えてくるものでした。弦の刻むリズム、美しいレガート、そこへパワフルな管の響きが極上にブレンドされたかのように乗ってきて、フェスティバル・ホールを埋めた聴衆をまさに至福の時とはこの時空かと思うほどに酔わせた一夜でした。そのジョージ・セルが日本での公演日程を恙無く、無事終えてアメリカに向けて帰国の途についたのが5月27日でした。 セルの帰国後もまだ「英雄」交響曲の音楽が頭の中で鳴り響いている、帰国2ヶ月後の1970年の今日(7月30日)、この巨匠は大木が倒れるかのように73歳の生涯を閉じてしまいました。愛聴盤 セル来日公演ライブ(SONYレーベル SICC350 1970年東京ライブ)東京公演でのライブ録音。シベリウスの交響曲第2番 モーツアルトの交響曲第40番 ウエーバー「オベロン」序曲が収録されています。大阪公演の記録がないのが残念です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1899年 誕生 ジェラルド・ムーア(ピアニスト)1970年 没 ジョージ・セル(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 布袋葵水葵科の花で浮草の一種。 葉が布袋さんのお腹に似ているところから名付けられたそうです。撮影地 大阪府和泉市 2008年7月27日

2008年07月30日

コメント(4)

-

管弦楽組曲/ネモフィラ

「今日のクラシック音楽」 バッハ作曲 管弦楽組曲ヨハン・セバスチャン・バッハ(1685-1750)には「時代」というものがあり、生涯の一時期を過ごした場所の名前で呼ばれる「時代」があります。9年半を宮廷オルガン奏者として過ごした「ワイマール時代」、5年半を過ごした「ケーテン時代」、32年間を過ごした「ライプチッヒ時代」と大きく3つの時代に分かれるのですが、バッハ自身を「最良の年月」と言わしめたのが「ケーテン時代」でした。「ケーテン」とは土地の名前でその領主レオポルド公は無類の音楽好きで、自らもヴァイオリン、チェロ、チェンバロを弾く音楽家でもあり、バッハはそこで規模は小さいのですが(18人)宮廷楽団長として迎えられて教会音楽ではなく「世俗的音楽」を自由に作曲する機会を与えられていたそうです。この時期に書かれた音楽は、「ブランデンブルグ協奏曲」(全5曲)、管弦楽組曲(全4曲)、「ヴァイオリン協奏曲」、「無伴奏ヴァイオリン・ソナタ」、「無伴奏チェロ組曲」や「平均律クラヴィーア曲集」などがあります。 バッハ32歳から38歳の時期です。今日はバッハ自身が言うところの「最も幸せな時代」に書かれた管弦楽組曲を採り上げました。この組曲は全部で4曲書かれており、それぞれに大きな規模の「序曲」が置かれており、その後に「ガヴォット」「ジーグ」「メヌエット」「サラバンド」といった舞曲が書かれているのが共通の特徴です。バッハの時代、すなわち「バロック時代」にはこういう形式が最ももてはやされており、多くの作曲家もこの形式で書いています。音楽は実に喜びに溢れているのが特徴で、美しい旋律に彩られておりバッハの作品に多い宗教色の入った音楽ではなく、純粋に管弦楽と独奏楽器の掛け合いをなどを楽しめる作品で、特に第2番はフルート協奏曲と呼んでもおかしくないくらいにフルートが活躍する作品です。また「第3番」も「エアー」と「アリア」とかで有名で「G線上のアリア」としても今日親しまれている美しい旋律を含んでおり、バッハがいかに作曲に専念して伸び伸びと楽しんでいたかを彷彿とさせる音楽です。その大バッハが1750年の今日(7月28日)、65歳の生涯を閉じています。愛聴盤(1)アーノルド・ピノック指揮 イングリッシュ・コンサート(アルヒーブ原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCA2524 1979年録音)(2)ルドルフ・パウムガルトナー指揮 ルッツェルン弦楽合奏団(DENON CREST1000 COCO70886 1977-8年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1741年 没 アントニオ・ヴィヴァルディ(作曲家)1750年 没 ヨハン・セバスチャン・バッハ(作曲家)1941年 誕生 リッカルド・ムーティ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 ネモフィラこの花を鶴見緑地公園で撮りましたが、その時は名前がわからずネットで検索すればわかるだろうと思った二ですが、結局わからずじまいでした。 どなたかおわかりの方がおられたら教えてください。「追記」lemidoriさんから教えていただきました。「ネモフィラ」です。思い出しました。以前にこの名前の花を掲載しています。それがわからないとは! 迂闊でした。lemidoriさん、ありがとうございました。はぜりそう科 ネモフィラ属 原産地は北アメリカ。 開花時期は4~5月頃。撮影地 大阪市鶴見緑地公園

2008年07月29日

コメント(6)

-

白鵬全勝で終わった名古屋場所/トンボと蓮

「白鵬全勝優勝で終わった名古屋場所」大相撲名古屋場所は横綱白鵬の全勝優勝で幕が降りました。この場所はまるで白鵬の底知れぬ強さを改めて知らされることになりました。 強い! ほんとに強い! 15番の勝負で危なかった取り組みが一番もない。どっしりととした腰の割れ方、足の動き、腕の持って行き方、立ち会いの鋭い踏み込み方、どこを取っても欠点が見つからない。それに今までの横綱朝青龍のような速いスピードあふれる取り組みではなく、相撲が大きく攻めながらも余裕のあるまるで子供を倒すような取り口、しかも理詰めの攻め方に相手力士もなす術がないほどの強さ。それに加えて横綱としての風格が備わってきています。私には昭和の大横綱、「大鵬・巨人・卵焼き」と言われたあの横綱大鵬の風格と落ち着きのある土俵上の勇姿と重なりました。当分白鵬時代が続くのではと思わせるほどの強さでした。しかし今場所は大いに琴欧州に期待をかけたのですが、初日に安美錦で一方的に負けた相撲が全てでした。今場所の琴欧州をあの一番で見せてくれました。精神力の鍛え方、集中心の持続、緊張感をとぎらせない鋭い相撲。先場所で見せたあの素晴らしい相撲が影を潜めてしまった琴欧州にはがっかりしました。精神力、集中力の持続という点は琴光喜も同じでした。地元のあの声援をバックにせめて横綱白鵬と相星で迎えて欲しかったですね。両大関共に秋場所を期待しましょう。若手では稀勢里にはがっかりでした。相変わらず張り差しからの立ち会い。あれはやめてほしいと思います。上体が浮くからです。 やはり張り差しを狙わずに上手を取ることに集中して、立ち会いの踏み込みを研究して欲しいですね。 早く自分の型を作ることです。豪栄道、豊真将にも同じことが言えます。期待の若手にもっと稽古とシコを踏んでもらって立ち会いの鋭さを磨いてほしいですね。白鵬一人の強さが目立った場所でした。力士の皆さん猛暑の中での取り組、ほんとにお疲れ様でした。御苦労さまでした。来場所はもっといい相撲を見せて下さい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 トンボと蓮撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2008年7月20日

2008年07月28日

コメント(10)

-

ハンガリー田園幻想曲/ギボウシ

「今日のクラシック音楽」 ドップラー作曲 「ハンガリー田園幻想曲」ヨーロッパ諸国の中でアジア系民族の国はハンガリーだけです。 ラテン系やスラブ系の国に囲まれていることから、「ヨーロッパに投げられたアジアの石」と呼ばれることがあるハンガリー。 9世紀頃ウラル山脈南部のアジア系遊牧民マジャール族が、建国の父と云われるアールバード候に率いられ、この地に定住するようになりました。これがハンガリーの起源だそうです。 マジャールは騎馬民族で、東方アジアの平原を徘徊しながらこのハンガリーの地にやってきたのでしょう。マジャール族の子孫はこの地を起点にスペイン、フランス、イタリアにまで遠征して略奪の限りを尽くしたため、ザクセンのドイツ王オットー1世によって壊滅的な敗北を負わされました。 それを機にマジャール人は半牧畜、半農耕の生活に入ります。 そして丁度1000年、アールバード候の子孫がカトリックの洗礼を受けてイシュトバーンと称し、エステルゴムの大聖堂で戴冠しました。以後、正式にハンガリー王国がスタートしています。ウラル山脈の東方からやって来たアジア系民族といっても、現在のハンガリー人の容貌からアジアを連想することは難しくなっているほどに、ヨーロッパとの血が混ざり合ってきたのでしょう。 それでも彼らが日本と同じ「ウラル・アルタイ語属」で、名字が名前の前にきたり(例えば日本ではベラ・バルトークとして有名ですが、ハンガリーではバルトーク・ベラと呼ばれています)、赤ちゃんのお尻には蒙古斑があったりと日本人との共通点も多いのです。 そのせいでしょうかハンガリーの人たちは概して日本人には好意的だと言われています。前置きが長くなりました。 ドイツ系ハンガリーのフルート奏者であった、アルベルト・フランツ・ドップラー(1821-1883)が書いたフルートの名曲「ハンガリー田園幻想曲」は、その冒頭の部分が哀愁を湛えた、いかにも東洋的・日本的旋律で有名ですが、理由は上述のように彼らの血には多分に東洋的な趣きを持っているからでしょう。この曲の冒頭のフルートの愁いを帯びた旋律を聴くと、映画「眠 狂四郎」の中で、狂四郎が枯れススキの野原を飄々と歩いているシーンを想い出してしまうほど、この旋律は日本的です。 高校時代に失恋して、この曲を聴いていて辛くて涙をこぼしたことも思い出されます。「チャルダッシュ」というハンガリー舞曲(緩やかなラッサンと呼ばれる前半とフリスカとという急速なテンポの後半からなる)形式で書かれており、冒頭の哀愁いっぱいの旋律が聴く者をひきつけて離しません。 それが終わると明るい曲想に変わって「ラッサン」部が終わります。後半は急速なテンポのフリスカとなって、フルートの技巧が鮮やかに吹かれていって、曲想も変化しながらクライマックスを迎えて終わります。世界中のフルート音楽でも指折りの名曲の一つです。この曲を書いたドップラーは、フルート奏者だけではなく、指揮者・作曲家として活躍していたそうです。 フルート協奏曲、バレエ音楽、オペラなども手がけていた、現代で言う「マルチ・タレント」であったようです。そのドップラーが1883年の今日(7月27日)、ウイーン郊外で61歳の生涯を閉じています。愛聴盤 ジェームズ・ゴールウエイ(フルート)(RCA原盤 BMGジャパン BMCG37284 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1867年 誕生 エンリケ・グラナドス(作曲家)1883年 没 アルベルト・フランツ・ドップラー(作曲家・フルート奏者)1915年 誕生 マリオ・デル・モナコ(テノール)1971年 没 ベルンハルト・パウムガルトナー(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 ギボウシ撮影地 大阪府和泉市 2008年7月20日

2008年07月27日

コメント(4)

-

ミクロス・ローザ/花蓮~宴の終わり

「ミクロス・ローザの映画音楽」私は中学生の頃から映画と映画音楽が大好きでした。 1957年ごろから興味を持ったのですが、同居していた叔父がとても映画好きで、映画館へよく連れて行ってもらいました。 また叔父は映画音楽も好きで、ラジオ放送でもLP盤でもよく聴いていましたから、その影響も大いにあります。今日は映画音楽の巨匠ミクロス・ローザの作品を聴こうと思っています。 映画「ベン・ハー」「エル・シド」「キング・オブ・キングス」のオリジナル・スコアで演奏されたディスクです。ミクロス・ローザは1907年ハンガリーの首都ブダペストに生まれ、ライプツィヒ大学で本格的に音楽の勉強に専念し才能を開花させたようです。 映画音楽は、仕事で訪れたパリでフランス六人組の1人オネゲルの影響を受けて、当時活躍していた監督ジャック・フェデーの下で初めて映画の曲を書いたのがきっかけだと言われています。1940年「バグダッドの盗賊」でハリウッドに移って以来、ハリウッドの大作物には欠かせない存在の大物作曲家として大活躍。特に史劇ものにはクラシック音楽をも超えた実に重厚な音楽をを書いています。 これはローザが音楽を本格的に勉強した下地があったからでしょう。アカデミー音楽賞に11回もノミネートされ、「白い恐怖」(45年)、「二重生活」そして「ベン・ハー(59年)」で3回のオスカーを手にしています。のちに20世紀最高のヴァイオリン奏者ヤッシャ・ハイフェッツに捧げた「ヴァイオリン協奏曲」も書いています。彼の代表作が上記の3作品です。ここでは他の追随を許さぬ絶対的強みを発揮しています。 特に「ベン・ハー」の壮大・雄渾な旋律は1960年に映画を観て以来、私の好きな音楽の一つになっています。 「序曲」の壮大な音楽の流れ、「愛のテーマ」の抒情的な美しさ、「戦車競争」の迫力ある描写などは特に人気のある音楽となっています。 この「ベン・ハー」だけでも3枚のディスクで聴いていますが、今日はそのうちの1枚を聴こうと思っています。 もうこれほど壮大で抒情に溢れた映画音楽を書く人がいなくなってしまったことは寂しい限りです。愛聴盤 リヒャルト・ミューラー=ランパーツ指揮 ハンブルグ・コンサート・オーケストラ(Varse Sarabande Rcords VCD47268 1962年録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 宴が終わった花蓮撮影地 大阪市立長居植物園 2008年7月8日

2008年07月26日

コメント(4)

-

ハンガリー舞曲集/水カンナ

「今日のクラシック音楽」 ブラームス作曲 ハンガリー舞曲集一般的にヨハネス・ブラームス(1833-1897)の書いた音楽として最初に聴いた作品として挙げられるのがハンガリー舞曲第5番ではないでしょうか。 小学校の音楽教科書にも紹介されており、教室で聴かされる機会の多い曲の一つです。 私もこの第5番を初めて聴いたのが小学校5年生だったか6年生の時だと記憶しています。 実に親しみやすい音楽で一度聴けば忘れられないほどの名旋律です。 ところで、ハンガリーは日本と同じ「ウラルアルタイ語族」に属する民族で、東洋的な情緒を多分に残しているヨーロッパでは珍しい国です。 彼らの祖先は9世紀頃にアジアから移ってきた騎馬民族を起源としているからでしょう。 ヨーロッパでも「小さな東洋」と呼ばれることもあるほどです。 人名の呼び方も東洋的で、日本人と同じように姓・名の順番になっています。 例えばハンガリー出身の「ベラ・バルトーク」は西洋の呼び方で、バルトークが姓、ベラが名前です。 これがハンガリーでは「バルトーク・ベラ」となります。こうした東洋情緒の中にインドを起源とした「ジプシー」が混ざり合っていきます。 そのジプシー音楽が色濃く刻まれているのがこの「ハンガリー舞曲集」です。この曲に人気があるのは多分に東洋的な親しみやすい旋律が日本人の心を掴むのかも知れません。 代表的なのが「チャールダッシュ」で遅いテンポでゆったりとした「ラッサン」と、後半の情熱的な「フリシュカ」からなる音楽です。ブラームスの作曲した音楽の中でも、この「ハンガリー舞曲集」は異彩を放っています。 おそらく彼のどの作品ジャンルにも属さない曲でしょう。 ブラームスは20歳の頃にハンガリー出身のヴァイオリニスト・レーメニーのピアノ伴奏者として演奏旅行に出かけた時期がありました。 この時の演奏旅行がブラームスに多大な刺激と影響を与えています。 当時一流だったフランツ・リストに会ったり、名ヴァイオリニストで親友となったヨアヒムとの邂逅、そしてヨアヒムの紹介でシューマンに出会って彼の支援を受けることとなり、シューマンの死後未亡人となったクララ・シューマンへの実らない「恋」などが生まれていくきっかけにもなった演奏旅行でした。その楽旅でブラームスはレーメニーからハンガリー音楽を教えてもらうことになったのです。 北ドイツのハンブルグ生まれのブラームスにとって南の地方はとても温かい陽光の地で、ハンガリーとて同じように彼にはまばゆいばかりの国ではなかったかと想像されます。そしてジプシーと東洋情緒が溢れるハンガリー音楽に魅せられたのでしょう。レーメニーとの演奏旅行と決別してから、ブラームスは教えられたハンガリー音楽をピアノ連弾曲集として書いたのが、この「ハンガリー舞曲集」でした。 当時のヨーロッパではピアノ連弾は「ハウスムジーク(家庭音楽)」として一家団欒の一つとして定着しており、最初の10曲が出版されると大人気となったそうです。 レーメニーと別れてから16年後のことでした。 以後ブラームスは最初の10曲に追加して全21曲を完成しています。ところが思わぬ横槍が入りました。 レーメニーなどのハンガリー系の音楽家たちからクレームがつけられたのです。 つまりハンガリーの古来から伝わる音楽なのに、ブラームス自身の創作のようにして楽譜出版するのはけしからぬ、という苦情でした。 この騒ぎが大きくなってとうとう裁判沙汰になってしまうのですが、楽譜には「ブラームス作」ではなくて「ブラームス編」と書かれているのが決め手となってブラームスが勝訴しました。その後ピアノ独奏や管弦楽用に編曲されたのですが、現在では管弦楽演奏がとてもポピュラーになっているようです。私もクラシック音楽に興味を持った小学校5~6年生の頃に初めて聴いて以来聴き続けている好きな音楽の一つで、朝・昼・夜を問わず珈琲タイムなどに聴いています。愛聴盤 (1)ラベック姉妹(2台ピアノの連弾)(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7038 1981年録音)LP盤で親しんだ演奏です。現在は1,000円の廉価盤で再発売されています。(2)オットマール・スイトナー指揮 ベルリン歌劇場管弦楽団(DENON CREST COCO70423 1987年録音)これも再発売を繰り返された演奏で、現在はCREST1000シリーズで1000円盤でリリースされています。 LP時代には60年代録音のカラヤンとベルリンフィルの演奏を盤が擦り切れるほど聴いていましたが、今ではこの盤を聴いています。 超優秀録音盤です。(3)クルト・マズア指揮 ライプチッヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(Philips原盤 ユニヴァーサル・クラシック PHCP6037 1981年録音)ゲヴァントハウスのどっしりとした重厚な演奏が聴ける録音です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1739年 没 ベネデット・マルッチェロ(作曲家)1909年 誕生 ジャナンドレア・ガヴァッツェーニ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日一の花」 水カンナ葛鬱金(くずうこん)科の花で水中に生えています。6月の終わり頃から7月の夏に咲いています。しかし、私がこの花を観るのは先日から掲載している「近所の花蓮」が咲く公園だけです。よく撮影に行く長居植物園や府立花の文化園でも観たことがありません。珍しい花なんでしょうね。名前はこの花の葉が「カンナ」に似ているところから付けられているそうです。今年この花を撮った時は旬も過ぎて花びらが落ちそうになっていました。撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2008年7月20日

2008年07月25日

コメント(2)

-

ブロッホ 「アメリカ」/夏の木漏れ陽

「今日のクラシック音楽」 ブロッホ作曲 叙事詩的狂詩曲 「アメリカ」エルネスト・ブロッホ(1880-1959)はスイスに生まれ、音楽活動は1916年にアメリカに渡って以来、そこで数多くの足跡を残しているユダヤ系の作曲家です。 5つの交響曲や、ヨゼフ・シゲティのために書いたヴァイオリン協奏曲、5つの弦楽四重奏曲、ピアノ五重奏曲、無伴奏チェロ組曲などを書き残しています。 最も有名な曲にチェロと管弦楽のための「シェロモ」があります。ユダヤの血が流れていることから、本人もそのことを強く意識していたのでしょうか、「シェロモ」「ヘブライ組曲」など濃厚なユダヤ民族の香りのする作品がある中で、異色の一曲があります。「エピック・ラプソディ」(叙事詩的狂詩曲)という作品で「アメリカ」という副題が付けられている40分ほどの壮大なラプソディが、その異色の作品です。 この曲は音楽で綴るアメリカ合衆国史とも言える作品で、1620年代のヨーロッパからアメリカ大陸への移住から、この曲が書かれた当時の1926年までとその未来を描いた作品です。全曲は3部から講成されています。1. 1620年 大陸~インディアン~メイフラワー号~巡礼たちの上陸2. 1861年~1865年 喜びの時ー悲しみの時3. 1926年 現在~未来(賛歌)移住民たちを待つ未開の大陸を思わせるよう導入部から、黎明期のアメリカを描く第1部第2部では南北戦争の史実を軸に描かれており、「ディキシー」や「スワニー」、フォスターの「故郷の人々」なども臆面もなく使われており、大砲の鳴り響く戦争の描写があります。終結部になると音楽は完全にポピュラー風となって軽やかに「現在」を描き、合唱も導入されて華麗に曲を閉じています。「シェロモ」やヴァイオリン協奏曲などに比べると、この曲はアメリカ通俗風の作品のようですが、旋律は平明でとても楽しめる曲となっています。 ブロッホの意外な面を知る曲と言えるでしょう。1880年の今日(7月24日)、エルネスト・ブロッホが生まれています。愛聴盤 ダリア・アトラス指揮 スロヴァキア交響楽団 ルチニツァ合唱団(Naxosレーベル 8.557151 2001年3月録音)ヘブライ組曲がカップリングされています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「今日の音楽カレンダー」1803年 誕生 アドルフ・アダン(作曲家)1880年 誕生 エルネスト・ブロッホ(作曲家)1921年 誕生 ジュゼッペ・ディ・ステファーノ(テノール)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 夏の木漏れ陽長居植物園に蓮を撮りに行った時のスナップ。 暑い陽射しを避けながらもまるで木漏れ日のようにひっそりと陽光を楽しむ若葉。撮影地 大阪市立長居植物園 2008年7月2日

2008年07月24日

コメント(2)

-

弱腰日本政府/蓮

「弱腰日本外交~竹島問題」日本の教科書の解説文に「竹島」を掲載・説明することで、日本政府は「竹島は日本固有の領土である」と書くことを憚っているのか理解できません。この問題は韓国政府は威嚇的も言える見解を発表しています。駐日韓国大使は、日本政府が竹島を日本固有の領土と教科書に明記すれば「日本は大事なものを失うだろう」という見解がそれです。日本政府の結論は教科書解説文に「日韓両国で竹島の領有について国家意見の相違がある」という趣旨に留めたということですが、何故明確にしないのか?日本の外務省HPでは竹島問題をこう明記しています。竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土です。 韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。 ※韓国側からは、我が国が竹島を実効的に支配し、領有権を確立した以前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。江戸時代後期に遡ってもこの竹島のことはすでに日本の領土であることが文書で確認されています。また日本政府は明治38年にそれまで「松島」と呼ばれていたのを島根県に調査させた結果「竹島」に改名しています。この問題は外務省の見解通り日本固有の領土なのです。しかるに韓国は自国の領土であると主張して警備隊の駐留や住所・郵便番号まで用意し、いまでは自国の軍隊配備まで真剣に討議しているそうです。どこの国でも同じですが、政府の責任は領土の保全、国民の財産の保全を守る責任があります。しかし、我が国政府は韓国政府に対して今だに「外交努力」によって解決を図ろうと考えて、上述のように「我が国固有の領土である」文章を教科書に掲載できないでいます。なら外務省の主張する上記3項目は何なんでしょうか?勿論北朝鮮の核放棄に関する6カ国協議での韓国の協力~特に拉致問題についての~は必要です。しかし個人の家で言えば庭の一角を他人に盗られて「話し合い」などと悠長なことを言いますか。 告発するでしょう。日本政府はどうしてこんな弱腰外交政策を採るのでしょうか? 日韓両政府で何か裏取引でもあるのでしょうか?それとも1945年の連合軍駐留まで外国政府・軍隊に占領されなかった日本と、被占領国として中国や日本に蹂躙されてきた韓国政府との違いなのでしょうか?私は一日本人として今の日本政府の弱腰に強い憤りを覚えます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 水面に映る花蓮水面に映る花蓮を撮ってみました。撮りながら池の汚い水に毒づいていましたが、蓮の咲く池で四国の四万十川のような清らかな水なんてありませんよね。自分でも毒づいて笑っていました。撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2008年7月20日

2008年07月23日

コメント(4)

-

記事原稿が消える

「記事の原稿が何故いとも簡単に消えるのか?」今までに何度も起きたことですが、下書きを書いている時や直接その日の記事を書いている途中で記事が忽然と消えることがありました。それはいつも同じ現象なのですが、文章を書いている時(文字の入力をしている時)に、指のミスタッチでキーボードのどれかを押した時に一瞬で消えてしますことがよくありました。今日も長い文章を書き綴っていてもうこれで終わりという終結部分で起こりました。せっかく書いていた原稿が全て消えてしまいました。このときも指が余計なキーを押したからでしたが、それが一瞬のことで消えるのも一瞬の出来事でした。こんな時は二度と書く意欲が起こりません。どうしてなんでしょうね。こういとも簡単に原稿が消えてしまうのは?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 蓮撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2008年7月13日

2008年07月22日

コメント(10)

-

ハフナー セレナード/蓮

「今日のクラシック音楽」 モーツアルト作曲 セレナード第7番「ハフナー」モーツアルト(1756-1791)はその生涯でセレナードというジャンルで13曲書き残していますが、それらの中でも現代に数多く演奏される機会の多いのが今日の話題曲の第7番「ハフナー」でしょう。この曲が書かれた1776年の当時は、モーツアルトはまだウイーンに定住していなくて故郷ザルツブルグに住んでおり、「ザルツブルグ・セレナード」という言葉があるほどにこの頃はセレナードが大変流行しており、市民階級でももてはやされて「ハウス・ムジーク」(家庭音楽)としてまた貴族のサロンなどで演奏されていたそうです。 特にお祝い事の行事があるごとに演奏される「機会音楽」として流行していたそうです。モーツアルト家は当時のザルツブルグの名家ハフナー家と親しい間柄にあって、そのハフナー家に結婚というお祝い事があって、モーツアルトがその華燭の典にふさわしい音楽として書いたのがこの「ハフナー・セレナード」でした。この曲は「ザルツブルグ・セレナード」様式の典型と音楽学者たちは述べていますが、それは多楽章構成(8楽章まであります)、大きな楽器編成、協奏曲形式の挿入(第2楽章~第4楽章)、メヌエットが多く華やかな気分に満ちているからだと言われています。確かに音楽は明朗・快活で愉悦に溢れており、華燭の宴にぴったりの情緒にあふれた楽しい音楽となっており、第2楽章~第4楽章だけでも立派なヴァイオリン協奏曲と呼んでも過言ではないほどの立派な楽章です。このセレナード第7番「ハフナー」は1776年の今日(7月21日)、ザルツブルグの教会庭園で初演されています。愛聴盤 サー・ネヴィル・マリナー指揮 イギリス室内管弦楽団(Philips原盤 PHCP10356 1984年録音 廃盤)版権がユニヴァーサルに移る前のポリドールがリリースしていた盤で現在は国内盤では廃盤になっているようです。輸入盤ではセレナード全曲集としてカタログに残っているようです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1776年 初演 モーツアルト セレナード第7番「ハフナー」1870年 没 ヨゼフ・シュトラウス(作曲家)1920年 誕生 アイザック・スターン(ヴァイオリン奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 蓮撮影地 大阪市立長居植物園 2008年7月8日

2008年07月21日

コメント(2)

-

山田一雄の第九/雨上がりの蓮

「今日のクラシック音楽」 山田一雄が指揮する「第九」懐かしい指揮者です。私が高校生の頃によくNHKのテレビ放映などのクラシック音楽番組で指揮をしていました。その頃はあまり印象に残る指揮者ではなかったのですが(自分の聴く力がなかったからか)、今回発売されたCDに刻み込まれたベートーベンの交響曲第9番を聴いて膝を打って悔みました。これほどのベートーベン演奏ができる指揮者だったとは。実はこのCDは魔神さんのページで紹介されていたのを拝見して知りました。その時は買って聴かなければと思っていたのですが、先日まで延び延びになっていました。このCDはタワーレコードの日本独自企画で廃盤になっているビクターの音源をCD化したもので、価格は1000円と今ではNaxos盤より廉価でリリースされている名物企画の一つです。さてその演奏なのですが、実に克明にベートーベンの情熱を表現した素晴らしい指揮芸術を味わうことができます。 第1楽章の雄渾で骨太の表現は第1級の演奏で、弛緩する瞬間などいっときもないほど緊張をはらんだ演奏で、音は実に雄大に響いてきます。先日紹介したサヴァリッシュの演奏と比べると違いは明瞭にあらわれています。ここにはバランスのとれた中庸の美しさと対極の熱のこもった語りが終始表れています。第2楽章のスケルツオも実に豪担に音を刻んで行き、しかも激しさがあります。この演奏の特色の一つですが(多分録音のせいもあるんだと思いますが)、ティンパニーの音の刻みが鋭くとても効果的に表現されているのがとても印象的です。第3楽章も美しいアダージョとして描かれており、変奏の妙味を実にわかりやすく克明に描いており、カンタービレも美しく表現されています。終楽章も、歌手とのバランスも良くテンポも堂々としており第九の熱狂的な盛り上がりを上手く描いています。この演奏は京都市交響楽団、秋山恵美子(S) 荒 道子(A) 田口興輔(T) 勝部 太(Br) 京都市立芸術大学合唱団・ペリョースカ合唱団による1983年12月21日の京都会館における演奏会の記録です。 もう25年前にこれほどの名演奏が繰り広げられていたとは! 日本人指揮者によるベートーベン演奏は朝比奈 隆が第一人者と思いこんでいましたが、この山田一雄の演奏を聴いてその思いを改めなければと痛感しました。(タワーレコード NCS-622 1983年12月21日ライブ録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 雨上がりの蓮今月8日は関西地方は朝から大雨が降りました。バケツをひっくり返したような土砂降りの雨でした。そこへ雷鳴も轟くという天気でした。予め予報でこの雨のことを聞いていましたので、それも長時間ではなくごく短い時間の大雨であることも。「よっしゃ、長居へ行こう! 雨の降ったあとの蓮を撮ろう」と前の晩から決めていました。朝8時に自宅を出た時はまだ降っていなかったのですが、ちょうど駅前につくと土砂降りになりました。 電車に乗っている間も雨が激しく窓ガラスを叩いていましたが、長居駅に着くころには雨も止んで徒歩10分のところにある植物園まで降られずにすみました。いたいた、私と同じ考えのカメラ好きが。30人ほどいたでしょうか。それぞれがベスト・スポットを探し当てて三脚を置いて撮っていました。 今日の画像はその時のスナップです。撮影地 大阪市立長居植物園 2008年7月8日

2008年07月20日

コメント(4)

-

交響詩「海」/ヘメロカリス

「今日のクラシック音楽」 ドビッシー作曲 交響詩「海」音楽家にはいつまでも語り継がれる夫婦愛を貫き通した人がいます。 一番いい例がロベルト・シューマンとクララ・シューマン。 一方、道ならぬ恋に生きた人もいます。 ワーグナーがその例です。今日の話題の作曲家クロード・ドビッシー(1862-1918)もその一人です。 妻を捨てて富裕な未亡人エンマと駆け落ちをして同棲生活を送り、一大スキャンダルを提供しています。そのドビッシーが、駆け落ちした1940年(43歳)に作曲された曲に交響詩「海」があります。 初演時の音楽の評価は、スキャンダルによって随分と歪曲されてしまったために不評だったそうですが、今ではドビッシーの代表作となっています。ドビッシーと言えば「フランス印象派音楽」で、対象物を音の印象ととらえる、という印象主義音楽手法を創った人で、和声が重要視されており、つかみどころのないような情緒的な音の響きがする音楽を生み出した人です。 すでに「牧神の午後への前奏曲」や「夜想曲」などを発表しており、この曲で印象主義を更に明確に進めています。副題として「交響的素描」と付けられているように、「より構成的、交響的な形の中に、流動的な海の姿をとらえようとした」(ドビッシーの言葉)音楽で、彼自身が葛飾北斎の浮世絵「富岳三十六景」を観て霊感を得て書いたと言われています。 彼が誕生してから5年後の1867年のパリ万国博覧会にはこの浮世絵が出展されていますから、実際に絵を観る機会があったのでしょうか。曲は3つに分かれており、「海の夜明けから真昼まで」、「波の戯れ」、「風と海の対話」というサブ・タイトルが付けられており、刻々と変化する海の表情と動きを、彼独特の色彩感で見事に描ききった名品です。 演奏時間は約30分。愛聴盤 (1) カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 (SONY レーベル SRCR9882 1989/1994年録音)海の移り行く表情を実にわかりやすく克明に丁寧に描いた名演だと思います。カップリングはドビュッシー:牧神の午後への前奏曲、ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ、ラヴェル:組曲「マ・メール・ロワ」(2) ピエール・ブーレーズ指揮 クリーブランド管弦楽楽団 (グラモフォン・レーベル 439896 1993年3月録音)「夜想曲」とのカップリングです。 精緻な表現がと優秀録音が魅力のディスクです。(3) ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団(マーキュリー原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7077 1955年録音)非常に直截的に音楽の輪郭を明確に描いており、パレーの遺産とも言うべき名演。 50年以上前のステレオ最初期にもかかわらず、非常に瑞々しい録音でマスターテープ自体と保存の良さがいいのでしょう。 最新録音と遜色のない魅力の「フィリップス・スーパーベスト100」の一枚で1000円盤です。 「海」、「イベリア」、「牧神の午後への前奏曲」とラヴェルの「マ・メール・ロア」が収録されています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 ヘメロカリスユリ科の花で中国原産と日本種を混合させてできた園芸改良種です。赤やオレンジ、黄色など様々な色の花があります。撮影地 大阪市立長居植物園 2008年6月27日

2008年07月19日

コメント(2)

-

「夏の歌」/近所の花蓮

「今日のクラシック音楽」 ディーリアス作曲 「夏の歌」フレデリック・ディーリアス(1862-1834)はイギリスの作曲家ですが、両親はドイツからの移住民で彼にはイギリス人の血が一滴も流れていないという変わったイギリス人作曲家です。音楽の方も羊毛業を営む父から家業を継いで欲しいと願われて、音楽の勉強はイギリスではしておりません。父の意向でアメリカやドイツに会社経営の勉強のために赴かされて行きますが、そこでは熱心に音楽の勉強に勤しんだようです。ディーリアスの音楽は、激しいものがなく口当たりの爽やかさが残るとでも形容すればいいのでしょうか、とてもロマンティックな聴きやすい作品ばかりです。その代表的なのが「春初めてのカッコウを聴いて」や今日の話題曲「夏の歌」でしょう。どこかフランスのドビッシーに代表される印象派主義音楽でもあり、ノルウエーのグリーグのような抒情性に富んでおり、またイギリスの作曲家エルガーにも通じる音楽が顔を出します。現代音楽でありながらも、じつに抒情に満ちた音楽が流れています。この「夏の歌」はディーリアス晩年の作品で1929年から翌30年にかけて書かれています。約11分ほどの作品です。 この頃はディーリアスは失明と四肢の麻痺という病気に侵されており、他人の手によらないと五線譜に音符が書けない状態だったそうです。エリック・フェンビー(ディーリアスの口述筆記者)によると、この「夏の歌」に寄せてディーリアスはこう説明したそうです。「我々はヒースの生い茂る断崖の上に腰を下ろして、海を眺望するとしよう。 高弦の保持された和音は青く澄んだ空とその情景を暗示している・・・・・・曲が活気を帯びてくると、君はヴァイオリン群にあらわれる、あの音型を思い出すだろう。私は波の穏やかな起伏を表すために、その音型を導入しておいたのだから。フルートが滑るように海を飛んでいくカモメを暗示している。この冒頭の素材は2つのクライマックスの間に再現されて、最後にもあらわれて静かなうちに曲を終結へと導いていくのだ」この曲を聴いてどういうイメージを抱くかは聴く人の感性だろうと思います。しかし、少なくともこの暑い日本に住んでいる我々日本人には、涼しげな風が舞い降りてくるような清涼感を覚えることは間違いないようです。夏の夕暮れなどを彩る一曲だと思います。愛聴盤 ディーリアス管弦楽作品集 サー・ジョン・バルビローリ指揮 ロンドン交響楽団・ハレ管弦楽団(EMIレーベル 3799842 1969年録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 近所の花蓮撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2008年7月13日

2008年07月18日

コメント(4)

-

「水上の音楽」/露草

「今日のクラシック音楽」 ヘンデル作曲 「水上の音楽」ゲオルグ・フルードリッヒ・ヘンデル(1865-1759)には色々なおもしろいエピソードが残っています。 彼はドイツで25歳の時にハーノファー選帝候ゲオルグ・フリードリッヒの宮廷楽長として雇われました。 このハノファー候はとても音楽が好きで、とりわけヘンデルの音楽才能を高く評価していたそうです。 ところがヘンデルときたら、生来の旅行好きで暇が出来るとヨーロッパを旅する人だったそうです。 そんな折に、彼にイギリスへ渡ろうという気が起こりました。 当時のイギリスにはイタリア・オペラが大流行していたそうです。 それは自国の作曲家ヘンリー・パーセルが逝去した後、イギリスにはパーセルと同等の、あるいはそれ以上の作曲家が輩出しなかったことが理由に挙げられています。そこに目をつけたヘンデルは宮廷楽長のポストを手に入れたその年にハノーファー候に特別休暇を願い出て、ちゃっかりと許可を得てしまいます。 候もそんなことぐらいでヘンデルにへそを曲げられると困ると思ったのでしょうか、あっさりと許可を出したようです。喜び勇んで渡英したヘンデルはロンドンで人気を博し、大成功を収めます。 しかし、候との約束もあり一度はハノーファーに戻りますが、1年もしないうちにまたロンドンへ出かけてしまいます。 そして今度はがっちりとイギリス・アン王女のハートを捉えてしまい、快適な年金生活を送ることになりました。 ヘンデルの人気はロンドンでは絶大なところへ、アン王女のお墨付きをもらったのですから、ハノーファーへ戻る気もありません。 選帝候はおもしろくありませんから帰国命令を出すのですが、ヘンデルはそれを無視してロンドンに定住を決め込んでいます。ところがヘンデル29歳の時に思わぬ出来事が起こります。 アン王女の急死でした。 それだけでなく、王女亡き後に迎えられたのが何とハノーファー候でした。 ヘンデルは慌てます。 再三の帰国命令を無視したその相手が国王として赴任してくることになったのですから。しかし、ヘンデルへの高い評価をなしていたハノーファー候も正面切って処罰をできなかったという、音楽好きの弱みがあったようで、厳罰に処することはなかったようです。それでもヘンデルは、ぎくしゃくした選帝候との仲を良くしようと一計を案じます。 国王がロンドンの「父なるテムズ」で舟遊びをすることを知って、そのための音楽を書きます。 この新曲が国王にいたく気に入られて、ヘンデルの罪を許してもらえたのです。 それどころかアン王女にもまさる厚遇を受けたと言われています。その時の新曲が「水上の音楽」です。 このエピソードは勿論フィクションで、ヘンデルへの厚遇だけは本当のようで、以後ヘンデルはイギリスに帰化しています。音楽はいかにもヘンデルらしい明るさと愉悦に満ちた美しい旋律で、彼の名曲「合奏協奏曲」と並び賞される音楽で3つの組曲から構成されており、後世にハーティが組曲を編集したハーティ版が有名です。「水上の音楽」は、1717年の今日(7月17日)ロンドンで初演されています。愛聴盤 コレギウム・アウレム合奏団(ハルモニア・ムンディ原盤 DHMレーベル 05472.77414 1971年録音 海外盤)古楽器演奏のはしりのようなディスクで、LPで発売された当時から愛聴してきました盤で、今も変わらず古楽器の響きを楽しんでいます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」 1717年 初演 ヘンデル 組曲「水上の音楽」1937年 逝去 ガブリエル・ピエルネ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 露草撮影地 大阪府和泉市 2008年7月13日

2008年07月17日

コメント(4)

-

綱取り絶望/近所の花蓮

「大相撲名古屋場所」 綱取り絶望~琴欧州先場所(夏場所)圧倒的な強さを見せてくれた琴欧州。 立ち会いの踏み込みが鋭く相手のまわしを取ると引きつけて、腰を浮かせてしまうほどの強烈な引きつけ。唯一天敵安美錦に相撲を取らせてもらえず一敗。それでも両横綱を破って優勝。 しかし昨年からの1年間の平均場所別白星が9勝にも満たないので、今場所優勝しても規定通りの横綱昇進の声がかかことに疑問を抱く関係者もいるほど、まだ信頼されていないという琴欧州。 それが初日でもろくも出てしまった。またしも天敵安美錦にどちらが番付が上かわからないような一方的な負け方、それも不戦負を挟んで6連敗。しかも相撲内容の悪さは過去の敗戦のVTRを観ているかのよう。それでも残り14日間を頑張ればと淡い期待も昨日の豊の島に負けたことで吹っ飛んでしまいました。 ここでも4連敗という屈辱的な敗戦。 もろ差しを許し懐につかれる。 取った右上手も切られて肩越しからのまわし取り。体が浮いて上手投げで背中に土俵の土をべったり。 あ~、これで今場所後の横綱昇進の道は完全に閉ざされてしまいました。横綱朝青龍をして「下位の同じ力士に4連敗とは恥ずかしい」と言わしめた昨日の一戦。 今日からもう一度やり直して綱取りを目指して欲しいですね。 立ち会いの鋭い踏み込みとまわしを取って引きつける、この型を復活して強い琴欧州を見たいものです。もう開き直るしかないと思うのですが。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 近所の池で咲く花蓮自宅から車で5分くらい走ると大きな公園があり、その公園の裏に灌漑用の池があります。 そこに蓮が自生しています。 昔からあったそうですが一度きれいに掃除されてなくなっていたのですが、最近また増殖を初めて今では蓮池と呼んでいいほど池の半分を占めています。自生でしかも誰も手入れをしないので、葉が異様に大きくなって花が葉の陰で咲いているような感じです。 それでも探してみると結構被写体になる花もあります。 撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2008年7月13日

2008年07月16日

コメント(2)

-

小鬼百合(こおにゆり)

「今日の一花」 小鬼百合(こおにゆり)百合の中でもひときわ目立つ「鬼百合」。 その「鬼百合」よりひとまわり小さいのが「小鬼百合」です。 花びらがぴ~んと跳ね上がっているのが「鬼百合」の特徴で、この「小鬼百合」も同じ形をしています。 赤い花びらの中の黒い斑点がとても印象的な花です。撮影地 大阪・河内長野市 府立花の文化園 2008年7月3日

2008年07月15日

コメント(3)

-

アンダルシアの夜想曲/月下美人

「今日のクラシック音楽」 パロモ作曲 「アンダルシアの夜想曲」2年前にも書いた記事なんですが再度掲載致します。パロモなる作曲家はスペイン中央部シウダー・レアルで生まれ、アンダルシアで育ったそうです。 当然この曲はアンダルシア地方の民族音楽や民謡などの土俗の旋律に彩られています。 1938年生まれですから現在70歳の作曲家。音楽は管弦楽とギターとの協奏曲風に書かれており、有名なロドリーゴの「アランフェス協奏曲」を連想させるような曲想ですが、より現代的に書かれています。 しかし、旋律はあくまでもスペイン風で平明で、スペインの土の香りがぷんぷんと匂ってくる音楽です。このディスクでギター演奏を受け持つ現代屈指の名ギタリスト、ぺぺ・ロメロのために書かれた音楽だそうです。 それを名匠ラファエル・ブリューベック・デ・ブルゴスの指揮棒のもとに、スペイン王立ゼビーリア交響楽団が、スペインの大地の香りを風に乗せて運んでくるような、そんな爽やかなスペイン音楽です。曲は、「夜に乾杯」「星の輝き」「マルアリーナの踊り」「突風」「コルドバの夜想曲」「フラメンコの舞台」の、6つの情景を描写しています。 演奏時間が約40分余りの大作です。 この2~3日の蒸し暑い夜に窓を開け放って聴きほれています。 ギター好き、スペイン音楽好きには是非にとお薦めの1枚です。このCDです。 ぺぺ・ロメロ(ギター) ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴス指揮 王立セビーリア交響楽団 (Naxosレーベル 8.557135 2000年8月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 月下美人「月下美人」は夜咲く花ですが、この画像の撮影は朝の10時ごろに行いました。場所は大阪府河内長野市にある府立花の文化園。ここでは入園者にこの花を観てもらおうと朝から昼間にかけて、花の置かれている場所を暗室状態の夜にして咲かせています。 「月下美人」にとっては昼と夜が逆になっています。この花は葉から芽が出て花が咲きます。茎ではないのです。 この画像は同じ葉の同じ所から咲いている珍しい2つの花となっています。こんなのを観たのは初めてです。撮影地 大阪・河内長野市 府立花の文化園 2008年7月3日

2008年07月14日

コメント(8)

-

指揮者カルロス・クライバー/「猫じゃらし」と「白鳥」

「今日のクラシック音楽」 指揮者カルロス・クライバー存命中からすでに伝説の指揮者と言われた謎の多いカルロス・クライバー(1930-2004)については、多くの人たちがそれぞれのブログなどに、彼への様々な想いを込めて書いておられます。 何も私がここにあらためて書き記すことはないのですが、私なりに彼の演奏などについての思い出を書いてみようと思います。 クライバーは1930年に20世紀の偉大な指揮者エーリッヒ・クライバーとアメリカ女性ルース・グッドリッチとの間に生れています。 父エーリッヒはナチスの政策の反対してアルゼンチンに移住しています。父が著名な世界的名指揮者であったのに、カルロス・クライバーは音楽を勉強することを許されなかったそうです。 それでチューリッチの工科大学で化学を専攻する学生でしたが、音楽への道を進むことを諦めきれずに結局指揮者生活の道へと入っていき、いわば叩き上げの職人のように音楽を勉強したようです。 幼い時から両親の期待を一心に受けて音楽の英才教育によって、薔薇のごとく華やかな音楽生活をおくる演奏家とはまったく違う境遇での勉強だったのかもしれません。 まあ、その時には父エーリッヒ・クライバーからの指導もあったのかも知れません(これは憶測ですが)。カルロス・クライバーは演奏するレパートリーが非常に少なく、そこへ録音嫌いもあってスタジオでのセッション録音はほとんどなくて、演奏会のライブ録音がほとんどです。彼のレパートリーは、交響曲ならベートーベン 第4・第5・第6・第7モーツアルト 第33・36番ハイドン 「驚愕」シューベルト 第3・「未完成」ブラームス 第2・第4ボロディン 第2番くらいでしょう。オペラなら、ヴェルディ 「椿姫」・「オテロ」、 プッチーニ 「ラ・ボエーム」、ワーグナー 「トリスタンとイゾルデ」、R.シュトラウス「ばらの騎士」、ウエーバー 「魔弾の射手」、ビゼー 「カルメン」J.シュトラウス「こうもり」くらいでしょうか。 これらは残されているディスクからですが実際の舞台での他の曲の演奏はわかりませんが。故朝比奈 隆先生もレパートリーが極端に少ない指揮者で、繰り返しベートーベン・ブラームス・ブルックナーを基軸にシューベルト、シューマン、チャイコフスキー、マーラーを振るのみでしたが(晩年は3Bに限られていたようですが)、それでもクライバーに比べると多いですね。カルロス・クライバーの演奏の特徴は、非常に豊かな音楽的生命力に富んでいることだと思います。 それに驚異的とも言えるクライバー特有の弾力性のあるリズムと、テンポが迅速とも言えるほどの速いテンポ。 テンポは速くてもとてもしなやかさのある旋律の描き方。 強い意志を感じさせながらも強靭さだけで終わらないダイナミックな軽やかさ。私は一度だけカルロス・クライバーの演奏会を客席で聴いたことがあります。 オーケストラはアムステルダム・コンセルトへボー管弦楽団。 プログラムはベートーベンの交響曲第4番と第7番。 場所はオランダ・アムステルダム・コンセルトへボーで1983年10月20日でした。ベートーベンの音楽を全身で表現するクライバーは、まさに踊る指揮者でした。 どの音にも生命力が漲っており、速いテンポがいっそうその生命力を際立たせており、旋律は実にしなやかさに富んでいて、リズムは力強く響き、ダイナミックな表現と相まって音がまるで迸るかのような印象と、心をえぐられるような感動を覚えたものでした。 しなやかな棒さばきに酔い、彼自身が音楽であるかのような身の動きに楽章が終わるごとにため息をついていました。 そう、カルロス・クライバーの指揮姿そのものが芸術を感じさせる稀有な指揮者と言えるでしょう。これは現在DVDとしても記録されてリリースされています。おそらくこれほどまでに音楽の持つ魅力を外に向かって爆発させるような表現をする指揮者は、過去でも現在でもいないのではないでしょうか? わずかに似た演奏をする人にバーンスタインがいますが、彼のテンポは逆に非常に遅いので、比較にはなりません。クライバーの演奏を聴いていますと、音楽に感じた本能をそのままに、純粋無垢に表現しているのかも知れません。 感情などは皆無と言えるほどに高い音楽性が生命力を持って迫ってくるような表現なのです。 他の伝説的指揮者(フルトヴェングラー、ワルター、カラヤン、トスカニーニ、バーンスタインなど)が音そのものに血と感情を通わせて表現しているのとは対極にあるクライバーの表現と言えるでしょう。音楽をこのように表現できるのは、もう天才としか言いようのない指揮者ではないでしょうか。 こういう指揮者はもう二度と現れないかもしれません。しかし、「しかし」なんです。 確かに彼の演奏を客席で聴いて上述のように感じ、まるで非の打ち所のない出来栄えに感動を味わいましたが、それは多分に外面的なものとして心に残ってしまい、いい例ではありませんが最高のスポーツカーで快適そのものの感触を味わっているのですが、下りてみればそれまでといった感じが私には残ります。 これはいつディスクを聴いても同じなんです。上に書きましたように他の名指揮者のように血と感情を音として表現することが絶対である人たちとの温度差かもしれません。 誤解のないように言いますが、決してクライバーの演奏は感情がないと言っているのではありません。 速いテンポで見事に旋律の美しさ、リズムの素晴らしさを表現しているのですが、ホームを駆け抜けていく「のぞみ号」のような快適さだけが残ってしまいます。そこが私をクライバーファンにしない理由かもしれません。それに比べるとオペラは違います。 歌手の歌によって楽しめるオペラは絶対音楽とは違う感動をもたらしてくれます。 劇としての表現を楽しめて、音楽が湧き起こってくるかのようで、リズムは沸立って生命力に燃えており、緊張感とニュアンスが素晴らしく、聴いたあとでもいつまでも心に残ります。 私が最も好きなクライバーの振ったオペラでは「椿姫」で、ここに書きました全てを味わえる素晴らしい演奏・録音です。 2004年の今日(7月13日)、カルロス・クライバーは伝説のまま74歳の生涯を閉じています。愛聴盤 ベートーベン交響曲第4番・第7番 コンセルトヘボー管弦楽団(Philips Classic 0701009 1983年10月19日ー20日 海外盤DVD)ヴェルディ オペラ「椿姫」(ドイツグラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG30149 1976-77年録音)バイエルン国立歌劇場管弦楽団・合唱団 イレアナ・コトルバス、プラシド・ドミンゴ、シェリル・ミルンズ他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1915年 没 アルノルト・シェーンベルグ(作曲家)1924年 誕生 カルロ・ベルゴンツィ(テノール)2004年 没 カルロス・クライバー(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 猫じゃらしと白鳥今日は「花」ではなくて雑草です。いかにも地味な「猫じゃらし」。 でも私の大好きな雑草の一つです。2年前に長居植物園で80歳の素人カメラマンに会いました。その老人は「猫じゃらし」ばかりを撮る人で、風にたなびくこの雑草のおもしろさを撮っているうちに発見して、今では専門に撮っているんだと言ってました。その頃には「猫じゃらし」の群生している(長居植物園に一か所あります)場所のすぐ後ろにはアメリカ芙蓉やヘメロカリスが咲いており、それらを背景にするといい絵になるんだと説明してくれていました。残念ながら今年はその場所にはまだ撮影するほどの群生がなく、園内のあちこちで見かける程度です。この雑草は秋ごろまで見ることができるものですから、もうしばらく待ってみましょう。 とりあえず現在観ることのできる「猫じゃらし」です。この長居植物園にいつから住み着いているのでしょうか? 2羽の白鳥がいつも池を優美に泳いでいます。決して1羽だけになりません。池の中のどこへ行くにもいつも2羽一緒。多分夫婦だと思うですが、優雅にエレガントに池の中をいどうしています。 長居の池は真ん中に橋があって正面入り口の方が蓮池、橋をまたいで奥の方が睡蓮が咲いているのですが、この白鳥はいつも睡蓮側の池を回遊しています。 仲の良い夫婦です。ほんとに何をするにも2羽が一緒です。撮影地 大阪市立長居植物園 2008年7月5日

2008年07月13日

コメント(4)

-

日本のうた/長居の蓮

「今日のクラシック音楽」 日本のうたこれは昨年の7月11日に書いた記事に加筆・修正したものです。私が小学生の頃にはまだTVがそれほど普及していなかった時代でした。 TVは昭和28年(1953年)に放送が始まりましたが、普通の家庭ではとても買える代物でなくて、電気屋さんの街頭や大阪市内の街頭に置かれているテレビや散髪屋さんに置いてあるテレビをよく見に行った時代でした。その頃は小学校の裏には戦争時代に使われていた陸軍大阪八連隊の兵舎が残っており、物心ついたときにはすでにアメリカ軍が駐留しており、村にはアメリカ兵たちが闊歩している姿をよく見かけました。この八連隊の演習場は小学校から徒歩10分くらいのところに大きく広がっており、東には現在の泉北高速線光明池駅近く、北の方角ではJRの2駅近くまで歩く広大な演習場でした。 そこをアメリカ軍の戦車が堂々と走るというまるで沖縄のアメリカ軍キャンプのような様相を呈していました。昭和32年(1957年)までこの駐留が行われていました。 この町が日本地図に名前を留めた時代でした。当時はTVもない時代で、電話も壁掛け式で受話器を外すと電話交換手につながり、話をしたい相手の番号を言うと繋がるという頃で、市内電話であればすぐに繋がりますが市外なら交換手がかけてくるまで待たねばなりません。 現代のダイヤルコールではありませんでした。例えば東京なら2~3時間待たないと話ができない時代でした。 たしか即時コールと待時コールがあり、即時の方が料金が高かったように思います。近所には同年輩の子供が多くていつも群れを成して遊んでいました。 今のようにゲーム機もなければ簡単に手に入る遊び道具もありません。 一つの野球ボールを大事にしていました。バットは樫の木、グローブは布製、それも親が手作りでこしらえてくれたものでした。町内の空き地に集まり日が暮れるまで野球をしたり、また住家を林の中に作って、そのへんの林の枝で作った「刀」を腰に挿して「ちゃんばらごっこ」なる物で遊ぶ、そんな日々でした。子供たちは自分で「遊び」を見つけて遊んでいた時代でした。誰もが(親たちが)必死で働いて家族を養っている時代でした。夕方になるとあちこちの家の釜戸の煙突から煙がたなびき、村じゅうにいい匂いが垂れこんでくる、そんなのどかな風景がありました。私の記憶では小学校では「いじめ」なるものは全く存在しておらず、級友に好き嫌いがあっても、今のような「いじめ」に発展するようなことのない世界でした。大雨になれば池から溢れた水が溝に流れ出し、その水と共に鯉や鮒が流れてくるのを手で掴んで嬌声を挙げていました。6月の田植え、秋の稲刈りになると「農繁期」と称して小学校も午前中で終わるか休校する時代でした。秋の「だんじり祭り」も確か学校は休みでした。世の中がのんびりしていたのですね。そんな小学生時代には学校で習う音楽の一つに「小学校唱歌」というのがあり、古びたオルガンで先生から色々な唱歌を教わりました。 放課後には教室から流れてくる音楽はコーラスの練習で歌う「唱歌」でした。 子供たちが歌うのは「唱歌」でした。現代の小学校の校庭では、もうこういう音楽を聴くことはすっかりなくなってしまいました。 「歌は世につれ、世は歌につれ」という言葉がありますが、まさにそのとおりで、現代の小学生がこういう唱歌を歌うこともなくなって久しくなりました。そういう時代に変わってしまったなかで、日本のソプラノ歌手鮫島有美子が1984年に録音した「日本のうた」というCDがあります。 このディスクは美しい日本語で書かれたあ詩にメロディーをつけた唱歌ばかりを集めたもので、鮫島有美子の素晴らしい歌声と美しい日本語の発音によって、失われてしまった「日本のうた」の魅力を十全に伝える魅力あるCDとして話題を呼び、クラシック音楽のジャンルとしては異例の25万枚という売り上げを記録したディスクでした。やはり失われつつある「美しい日本の姿」を求める人が多かったのでしょう。 私もそのうちの一人で、平明な唱歌の中に子供時代の記憶として残っている美しい日本の原風景が甦ってくるような感動を覚えました。小川に入ってめだかを追っかけた日々、池のほとりを回遊すトンボを追っかけた日々、寒い北風がゴーゴーと音をたてて吹いている中を半ズボンで登校した日々、まだ舗装されていなかった道には凸凹があって、冬にはそこに氷が張っていた思い出。 川の水が清らかだった幼い頃の思い出。 テレビのない時代に1台のラジオを囲んで家族で聴いた思い出。 おばあちゃんの肩を兄弟でトントン叩いた思い出。まるで日本の原風景のような光景が眼前に浮かんできます。 「里の秋」では美しく、純粋と思える清らかなソプラノの声に、遠い昔の光景が思い出されて涙を浮かべて聴いていました。ここには永遠に語り継がれるべく、日本の誇る美しい原風景が刻み込まれています。「日本のうた」 鮫島有美子(ソプラノ) ヘルムート・ドイチュ(ピアノ)↓(DENON CREST1000シリーズ COCO70470 1984年録音)発売以来何度も再発売された名盤で、現在は2002年6月に発売されたCREST1000シリーズとして1000円盤としてカタログに残っています。私は「不滅の名盤」として大切に保存しています。収録曲1. この道(北原白秋/山田耕筰)2. 叱られて(清水かつら/弘田龍太郎)3. 早春賦(吉丸一昌/中田 章)4. 花(武島羽衣/瀧 廉太郎)5. 荒城の月(土井晩翠/瀧 廉太郎)6. 砂山(北原白秋/山田耕筰)7. カチューシャの唄(島村抱月・相馬御風/中山晋平・林 光)8. 赤とんぼ(三木露風/山田耕筰)9. 宵待草(竹久夢二/多 忠亮)10.浜辺の歌(林 古渓/成田為三)11.待ちぼうけ(北原白秋/山田耕筰)12.平城山(北見志保子/平井康三郎)13.椰子の実(島崎藤村/大中寅次)14.夏の思い出(江間章子/中田喜直)15.霧と話した(鎌田忠良/中田喜直)16.雪の降る街を(内村直也/中田喜直)17.かやの木山の(北原白秋/山田耕筰)18.出船(勝田香月/杉山長谷夫)19.花の街(江間章子/團 伊玖麿)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1773年 没 ヨハン・ヨアヒム・クヴァンツ(作曲家)1895年 誕生 キルステン・フラグスタート(ソプラノ)1934年 誕生 ヴァン・クライバーン(ピアニスト)1937年 初演 ハチャトリアン ピアノ協奏曲 変ニ長調・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの「今日の一花」 長居植物園の花蓮またも花蓮でこのページを訪れてくれる人から「またか」という声が聞こえてきそうです。花蓮の多様な魅力を引き出したいと長居植物園の蓮池に3度も足を運んでいますが、今年も進歩のない同じような画像で申し訳ありません。 この植物園の蓮を観るための早朝開園(午前7時半)も今日と明日だけになりました。今が盛りと美しく咲いています。撮影地 大阪市立長居植物園 2008年7月5日

2008年07月12日

コメント(8)

-

猫の髭(ひげ)

「今日の一花」 猫の髭(ひげ)紫蘇(シソ)科 ネコノヒゲ属 開花時期は夏、インド、マレーシア地方が原産地。 名前の由来は突き出た花の姿が「猫の髭」に似ていることからのようです。 撮影地 大阪市立長居植物園 2008年7月3日

2008年07月11日

コメント(10)

-

サヴァリッシュのベートベン/ブーゲンビリア

「クラシック 閑話休題」 サヴァリッシュのベートーベン久しぶりにヴォルフガング・サヴァリッシュが指揮するベートーベンの交響曲を聴いてみました。ディスクはオランダのレーベルBriliantからリリースされたEMI原盤のコピー盤(全5CD)。 1991年から1993年にかけてアムステルダム・コンセルトヘボー管弦楽団を振って録音されたもの。 昨年に3300円で買ったもの。Brliantからはこういうメジャー・レーベルとライセンス契約した盤が大量にリリースされていて、聴き逃したもの、買いそびれたものがあるので時々重宝しています。さてその演奏なんですが、さすがサヴァリッシュと言える純ドイツ風のどっしりと腰の据わった落ち着きのあるベートーベンを聴かせてくれます。この指揮者の特徴は奇をてらったところがなく全くなく、「書」で言えば楷書のような音楽作りをする指揮者とでも形容するのが最も適切かも知れません。所謂「外れ」というものが非常に少ない指揮者だと思います。その点では珍しい指揮者の一人でしょう。古典派・ロマン派から近代までのドイツ・オーストリア音楽の正統派の曲目を得意としており、モーツァルトやベートーヴェン、ブラームス、シューベルト、シューマンやワーグナー、R.シュトラウスの作品などは、上述のようなスタイルで実に素晴らしい演奏を聴かせてくれます。テンポは中庸をいく威風堂々とした流れで、それが楷書を想わせる演奏スタイルで、1964年のN響の招きで初来日以来、とても好きな指揮者の一人となっています。残念なのは心臓を悪化させて2006年に引退表明をしていることで、もう現在の指揮姿をTV画面上で観れないことです。その彼が振ったベートーベンの交響曲全曲、第1番~第7番まではスタジオで収録されているのですが、第8番と第9番は演奏会の模様をライブ収録しているせいか、ちょっと音が変わりますが演奏は全曲を通じて折り目正しいテンポと重厚で、ベートーベンらしい実に安定した音楽の流れにひたることができます。特に第3番「英雄」、第4番、第5番、第6番「田園」は生まれ出てくる音楽の中に身をゆだねて聴ける極上の「中庸の美」を味わうことができます。 トスカニーニの激しいパッションやデーモニッシュな凄絶さを秘めたフルトヴェングラーから聴きとれることの出来ない「中庸の美しさ」があります。弦楽器と管楽器の柔和なブレンドされたような響きには心も酔うような思いにさせられます。これで5枚組3300円は廉い。 これからベートーベンの交響曲を聴こうと思っている方には是非お薦めの全集です。 ただ解説書はついていませんから、図書館でベートーベンの楽曲解説書を借りて聴かれることをお薦め致します。(Briliantレーベル BRL92776 1991-93年録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 ブーゲンビリア撮影地 大阪府立花の文化園 2008年7月3日

2008年07月10日

コメント(4)

-

雨滴

「雨滴」昨日の朝はすごい雨でした。予報でも午前中には激しい雷雨となるでしょうでしたが、そのとおりの降り方でした。 午前8時頃だったでしょうか、駅に自転車で向かっていると大粒の雨が降りかかってきて、あわてて喫茶店に飛び込んだのですが、あの雨で常連さんもまだ見えていない。 珈琲を味わって雨足の弱くなるのを待って電車へ。行先は長居植物園の蓮池。雨が降っていても雨で花蓮が濡れていて、蓮の葉にも水がたまっているだろうと思い出かけましたが、JR長居駅から植物園まで徒歩で15分。その間にも強い雨が容赦なく降りかかってきます。これではカメラを出して撮影どころではないかな、歩きながらぶつぶつ独り言をつぶやいて間に植物園。入口の植え込みに雑草たちが雨に打たれて、葉の上が雨滴が転がっている。入園する前にこの雑草たちの「水の戯れ」を撮ろうとカメラを向けて興じていました。その結果がこの画像です。撮影地 大阪市立長居植物園 2008年7月8日

2008年07月09日

コメント(6)

-

ラヴェル 「ダフニスとクロエ」/三室戸寺の蓮

「今日のクラシック音楽」 ラヴェル作曲 バレエ音楽「ダフニスとクロエ」大きな勘違いをしていました。この「ダフニスとクロエ」の初演日が今日(7月8日)だとばかり思っていたのですが、何と6月8日だったとは。1ヵ月も勘違いしていたのです。モーリス・ラヴェル(1875-1937)はフランスの作曲家で同時期にはクロード・ドビッシーが活躍して時代の頃の作曲家です。ドビッシーの「印象派」の音楽は曖昧模糊とした香りの中にこそ魅力があると感じていますが、ラヴェルの音楽は非常に色彩的です。ロシアの作曲家ストラヴィンスキーがラヴェルの音楽を評して「スイスの時計のように精密だ」と言ってますが、言い得て妙なる表現です。リズムを取っても非常に秩序立っており、華麗で鮮麗な色彩の輝きある音楽を書いています。 バレエ音楽「ダフニスとクロエ」もこうしたラヴェルの特質が鮮やかに表現されています。ラヴェルは当時ロシアバレエ団を主宰していたディアギレフから1909年に、この「ダフニスとクロエ」のバレエ音楽の作曲を依頼されたのが作曲の始まりです。 1909年から書き始めて完成したのが1912年。この「ダフニスとクロエ」の物語は、2世紀ごろのギリシャの古代小説を基にしています。あらすじは、ギリシャのレスボス島を舞台にした牧人の羊飼いのダフニスという少年とクロエの恋物語で恋路の邪魔をする男性との決闘があったり、少女クロエが海賊にさらわれ「パンの神」に救われてニンフ祭壇前で人々に祝福されて永遠の愛を誓う、というものです。全曲は約1時間ほどの演奏時間を要する3部構成の、切れ目のない音楽の流れが特徴です。先にも書きましたように、この音楽はフランス印象派風ですが、鮮麗なる色彩が施されておりまるでギリシャ芸術の壁画を見るような音楽が展開しています。 ここにはギリシャへの憧れ、復古といったラヴェルの想いが込められているそうです。またバレエ音楽としては異例の合唱が加わっています。これが古代ギリシャの恋物語にぴったりの情緒を醸し出しています。この「ダフニスとクロエ」は、1912年6月8日にパリでピエール・モントー指揮によって初演されています。愛聴盤(全曲盤)(1)ピエール・ブーレーズ指揮 ベルリンフィル(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD3444 94年録音)所有する演奏では最も色彩的で華麗で精緻。ベルリンフィルの凄さに圧倒される演奏。(2)エリアフ・インバル指揮 フランス国立管弦楽団 (Briliantレーベル BRL6430 1987-88年録音 海外盤)DENONからリリースされていた音源のコピーで4枚組でラヴェルの管弦楽作品全てを収録したディスクで、2700円は廉すぎます。(3)ピエール・モントー指揮 ロンドン交響楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7124 1959年録音)初演者モントー指揮。LP時代からの愛聴盤で現在は1000円と廉価。(4)エルネスト・アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7092 1965年録音)これもLP時代からの愛聴盤で現在は1000円です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 三室戸寺の花蓮7月2日に京都・宇治の山間に在る「三室戸寺」へ花蓮を撮りに行きました。 開花はまだ5分程度で花を探すのに一苦労でした。ここの花蓮は池の中ではなくて鉢植えでした。金堂の前に500ほどの鉢植えをびっしり置いて咲かせていました。撮影地 京都宇治 三室戸寺 2008年7月2日

2008年07月08日

コメント(4)

-

ドビッシー「月の光」/姫女苑(ヒメジョオン)

「今日のクラシック音楽」 ドビッシー作曲 「月の光」クロード・ドビッシー(1862-1918)の代表作。 「月」を題材にした音楽としてはベートーベンのピアノ・ソナタ第14番「月光」と共に音楽史を飾る名作。 他にもドビッシーのピアノ曲「前奏曲集第2巻」に含まれている「月の光が降り注ぐテラス」やシェーンベルグの「月に憑かれたピエロ」、フォーレの歌曲「月の光」などがあります。 それらの中でもやはりベートーベンと並ぶ名作「月の光」。今日は七夕。星にちなんだ音楽をと想ったのですが、ホルストの組曲「惑星」は先日掲載したばかりですから他にないかと調べてみましたが、結局この「月の光」に落ち着いた次第です。子供のころ(昭和26年~30年頃)は七夕が楽しかった思い出が残っています。七夕の朝、裏山へ笹を友達と取りに行き学校へ持って行って、図画工作の時間に短冊やら星の形の絵を笹に貼り付けて、それを放課後に友達と家路を急いで家の裏に立てる。あのころの大阪はまだ天気が良ければ「天の川」が見えていました。乳白色の帯が天空にくっきりと現われていました。 そして大人たちに星の名前を教えてもらって遊んでいたのを思い出します。その夜は近所の子供たちと一緒に花火をしてワイワイやっていました。大人たちから言われて必ずバケツに水を入れていたのも思い出します。まだテレビが普及していない頃でした。家に1台のラジオで家族みんなが放送を楽しんでいた時代です。今の大阪には星降る夜空がありません。55年の間に私たちは天空の星を隠してしまいました。「七夕祭り」で遊ぶ風情をどこかへ置き忘れてしまいました。あ、そうだ、ドビッシーの「月の光」でした。 ピアノ独奏曲集「ベルガマスク組曲」(全4曲)の第3曲に収められている曲で、単独でも演奏会や録音などに採り上げられる美しい曲です。月の光を表すかのようなゆったりとした旋律と、陰影の濃い和音が「月」の照っている情緒を醸し出しています。それがやがてキラキラとした少し色彩的な音に変化していく様は、まさに「印象派の音楽」で、具象的に月の光を描写しているのではなくて、あくまでも情緒的に表現された月の光が降り注ぐ様を描いて秀逸なピアノ独奏作品です。愛聴盤 ミッシェル・ベロフ(ピアノ)(DENON CREST1000 COCO70447 1995年録音)「ドビッシー ピアノ作品集」というタイトルで1. ベルガマスク組曲2. 2つのアラベスク3. ボヘミア風舞曲(ジプシーの踊り)4. バラード(スラヴ風バラード)5. 夢6. ロマンティックなワルツ7. 夜想曲8. マズルカ9. 舞曲(スティリー風のタランテラ)が収録されています。 お手頃な1000円盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1860年 誕生 グスタフ・マーラー(作曲家・指揮者)1937年 誕生 エレナ・オブラスツォワ(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 姫女苑(ヒメジョオン)キク科の雑草花で北アメリカの帰化植物。 道端や空き地・公園・畑の畔などでよく見かけます。一見して「春女苑」と非常によくにています。 「春女苑」は4月~5月頃にかけて咲いてますが、夏になって咲いてくるのが「姫女苑」。 茎を折るとよくわかります。「姫女苑」の茎には「髄」があり、「春女苑」にはありません。撮影地 大阪府和泉市 2008年6月29日

2008年07月07日

コメント(8)

-

不死身の指揮者クレンペラー/アガパンパス

「今日のクラシック音楽」 不死身の指揮者オットー・クレンペラー イギリスを本拠地として1950-1960年代に活躍した指揮者にオットー・クレンぺラーがいます。 私が中学生の頃にはトスカニーニ、フルトヴェングラー、ブルーノ・ワルターなどと共にレコード界ではドル箱スター的存在の指揮者でした。 たしかベートーベンの第9交響曲を30cmLP番1枚に録音して「1枚の第9」として売り出した、最初の指揮者ではなかったでしょうか(間違っていましたならばごめんなさい)。このクレンペラーには色々とエピソードが残されています。 有名な出来事はほとんど彼の生死に関わることばかりです。1937年、彼が64歳で悪性の脳腫瘍にを患い、指揮者生活もこれで終わりかと誰もが思ったそうですが、驚異的な精神力でこれを克服して見事に指揮台に戻ってきたり、指揮台から転げ落ちて頭を強打して指揮不能が8年間もあったり、乗っていた飛行機が離陸直後に墜落しても大腿部の複雑骨折だけで奇跡的に命拾いをしたりで、彼には「再起不能」という烙印を何度も押されたそうですが、この飛行機事故から3年後にバイロイト音楽祭のオーケストラピットに立っていました。その直後に好きなパイプタバコをベッドで燻らしている間に寝てしまい、パイプタバコの火がベッドの布団を燃やしてしまい、全身大火傷を負うという事故もありました。 この時ばかりはさすがに「クレンペラー、再起不能!」というニュースが全世界を駆け巡ったそうです。それでも彼は不屈の精神力で9ヶ月後の闘病生活のあと「不死鳥」のように指揮台に戻ってきました。 まさに「不死身の指揮者 オットー・クレンペラー」です。そしてバイロイト音楽祭でワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」を振って、大ワーグナーの孫でこの舞台の演出家でもあった、ヴィンラント・ワーグナーが「大ワーグナーの本当の音を聴かせる指揮者」と感激したという有名なエピソード付きで、クレンペラーは戻ってきたのでした。また大変な女好きで現代で言う不倫もあったそうです。クレンペラーのステレオ録音で残されている、ワーグナー管弦楽曲集、ベートーベンの交響曲全集、ピアノ協奏曲全集(ピアノは若き日のダニエル・バレンボイム)、ブルックナーの第9交響曲、マーラーの交響曲「大地の歌」、ブラームスの交響曲全集、メンデルスゾーンの「スコットランド」「イタリア」交響曲、「真夏の夜の音楽」、ベートーベンのオペラ「フィデリオ」などを買って聴いています。彼のテンポは他の指揮者のそれと比べると遅く、響きは非常に重厚なのが特徴です。 それがために音楽のスケールはとてつもなく雄大で、テンポが遅いので音楽の細部が見えてくるような演奏です。 どの曲も重厚で雄大・壮大で深い響きが私の心の琴線を揺るがせる指揮者の一人です。同時代の演奏に温かみのあるブルーノ・ワルター、劇的で熱情的でインテンポで魂を揺さぶるトスカニーニや神秘的で凄絶な演奏を残したフルトヴェングラーなどとは違う、独特の深い響きがとてつもなくスケールの大きな演奏だったクレンペラー。最晩年にはまた脳疾患で半身不随となり指揮棒を振れない状態だったそうですが、その頃に録音された演奏は、遅いテンポに拍車がかかったような神がかり的な名演奏となって残っているのもあるそうです。「不死身の指揮者」オットー・クレンペラーは1973年の今日(7月6日)、88歳の生涯を閉じています。愛聴盤 ベートーベン 交響曲第4番 ウイーンフィル(オルフェオ原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCN1057 1968年5月26日ウイーンライブ録音)遅いテンポで実に重厚な響きが全曲を覆っていて、弦の各セクションの動きが手にとるように見える第4番の稀有の演奏で、このディスクによってこの曲の知らなかった素晴らしさを教えられた、まさに目から鱗が落ちたとも言える最晩年の演奏記録です。 収録曲はベートーベン「コリオラン」序曲とシューベルトの「未完成」交響曲です。ワーグナー管弦楽曲集 フィルハーモニア管弦楽団(EMIレーベル 5678962 1960-61年録音 海外盤)まさに「巨人の足音」とでも言えそうなもに凄いエネルギーをはらませたワーグナーの管弦楽曲集です。海外盤は2枚組ですがEMIジャパンからリリースされている日本プレス盤は単売となっています。ブラームス 交響曲全集 フィルハーモニア管弦楽団(EMIレーベル 5627602 1955年録音 海外盤)録音は古いですが演奏は4曲ともマグマのようなエネルギーを秘めた灼熱の表情が、壮大なオーケストラの伽藍のような響きで聴く者を圧倒してきます。メンデルスゾーン 「スコットランド」 「イタリア」 フィルハーモニア管弦楽団(EMI原盤 東芝EMI TOCE59009 1960年録音)「スコットランド」の憂愁に満ちた響きは絶品であり、「イタリア」も明るい色調よりも劇的な表現が素晴らしい演奏。ベートーベン オペラ「フィデリオ」全曲(BBC音源 TESTAMENT原盤 ユニヴァーサル・ミュージック SBT2 1328 1961年録音)イギリス・コヴェントガーデン王立歌劇場ステージでのライブ録音で、ジョン・ヴィッカーズ(テノール)、セナ・ユリナッチ(ソプラノ)、ハンス・ホッター(バリトン)との共演です。私はこれほどに人間臭く、雄大な表現の「フィデリオ」を聴いたことがなくて、初めて聴いた時は鳥肌が立ったほどでした。これこそが「人類の文化遺産」と呼べる演奏ではないでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1937年 誕生 ウラディミール・アシュケナージ(ピアニスト・指揮者)1973年 没 オットー・クレンペラー(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 アガパンパス 白もあります撮影地 大阪市立長居植物園 2008年6月28日

2008年07月06日

コメント(6)

-

ベートーベン「熱情」/長居の花蓮

「今日のクラシック音楽」 ベートーベン作曲 ピアノ・ソナタ第23番「熱情」J.S.バッハの「平均律クラヴァイーア曲集」がピアノ音楽の「旧約聖書」と呼ばれ、ベートーベンの書いた32曲のピアノソナタが「新約聖書」と呼ばれていますが、音楽史上に燦然と輝くピアノ音楽の金字塔のようなベートーベンのソナタの中でも、最高傑作に数えられているのが第23番「熱情」です。どの音楽でも副題が付けられている曲には親しみが持てるものです。 音楽には「絶対音楽」と「標題音楽」という大きな分け方がありますが、副題とか標題のない曲よりもあった方が親しみを感じます。 交響曲でもベートーベンの「田園」とかチャイコフスキーの「悲愴」、ドボルザークの「新世界より」などがあります。 聴く前から何となくイメージしやすいのでしょうか。ベートーベンのピアノソナタにも副題のついている曲が多くあります。 「悲愴」「月光」「ワルトシュタイン」「告別」「テンペスト」そしてこの「熱情」です。しかし、この「熱情」は彼自身が付けたものでなくて、曲のイメージから出版社によって付けられたそうですが、じつに楽想を言いえて妙なる名前です。私とこの曲との出会いは43年前でした。 カール・シューリヒト指揮 パリ音楽院管弦楽団の7枚組のベートーベン交響曲全集を母親のポケットマネーから買ってもらった時(母は当時美容院を経営していました)に、自分の小遣いで1000円のモノラル録音25cmLPで、バックハウスの録音盤を衝動買いで購入したのがこの「熱情」ソナタでした。 以来社会人になるまでこのLPで聴いていましたが、とうとう聴くに堪えないほど盤にキズがついて処分したのが懐かしい思い出です。この「熱情」ソナタには有名なエピソードがあります。 ベートーベンにはフェルディナンド・リースという弟子がいました。 夏のある日、避暑地バーデンで過ごしていた二人は散歩に出て林や森を散策していました。 ベートーベンは歩きながら何やら口の中で唸っていました。それは彼の習慣のようになっている、曲想のインスピレーションが湧いてきて、旋律の断片を口ずさんでいるのでした。一休みしていると遠くから笛の音が聞えてきました。 その音色がとても牧歌的でリースはとても感動して隣のベートーベンにそれを話すと、まるで笛の音が聞えていないような素振りでした。 その時にリースは自分の師が耳の病に冒されていると確信した最初の出来事だったようです。散歩から帰ったベートーベンがすぐにピアノの前に座り、リースに新しい曲だと言って弾き始めました。それが「熱情」ソナタの終楽章だったそうです。この曲は、有名な交響曲第5番「運命」を構想中に完成された曲で、「運命の動機」と呼ばれている有名な三連音符の「ダ・ダ・ダ~ン」が各楽章に散りばめられていて、このソナタの激しい楽想を雄弁に表現しています。ピアノで紡ぎ出される音楽は、雄渾で力強く、激しく燃焼するかのような、まるで炎の塊のようなベートーベンの情熱が迸る曲となっています。リースが伝え遺している森の中での、ベートーベンの難聴への想いとそれと対峙していく激しく、厳しい決意の表われかなと、このソナタを聴くとそういう風に思えてきます。第1楽章、終楽章(第3楽章)は「熱情」そのものの楽想ですが、私はむしろ第2楽章のアンダンテ・コン・モートの主題が八分音符、十六分音符、三十二分音符に変奏されていくさまの美しさが一番好きなところです。今日は何故この曲を採り上げたかと言うと、1969年の今日(7月5日)は「鍵盤の獅子王」と呼ばれたウイルヘルム・バックハウスの命日です。 彼の遺した録音はほぼドイツ・オーストリアの作曲家がほとんどでした。 ベートーベンの協奏曲やソナタ全曲、ブラームスの協奏曲、モーツアルトやシューベルトのピアノ音楽。それらの中でも上述の「熱情ソナタ」が私に初めてベートーベンのピアノ・ソナタへと本格的に誘ってくれた演奏であったので懐かしさから採り上げました。 ピアノ演奏の基本技術を完璧に備えていたと言われるバックハウス。 静謐な調べから爆発的な音の展開に至るまで「劇的」と一言で表現できるピアノ音楽の世界は、今なお色褪せるどころか敢然と光り輝いています。命日にちなんでこの彼の演奏する「熱情ソナタ」を聴いてみたいと思います。愛聴盤 ウイルヘルム・バックハウス(ピアノ)(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7002 1959年録音)「悲愴」「月光」「熱情」「ワルトシュタイン」の4曲が収められた1000円という廉価盤。録音は古いですが聴くには何の支障もありません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 長居植物園の花蓮6月21日(土)に長居植物園に花蓮を撮りに出かけました。6月14日(土)から土・日限定で早朝7時半から開園しています。花蓮が早朝に咲くのを考慮して普段は9時半開園を早めてくれています。私も7時半に入園して撮ってきました。まだ満開というわけではありませんが、蓮池に咲く花もそこかしこにありました。 ただここの蓮は一種類だけですから、また池の周りから撮るというポジションが変わらず、毎年同じような構図になっています。宴のあとで撮影地 大阪市立長居植物園 2008年6月21日

2008年07月05日

コメント(12)

-

三室戸寺の紫陽花

「今日の一花」 三室戸寺の紫陽花7月2日(水)朝から京都・宇治の西国十番札所・三室戸寺の紫陽花と花蓮を撮りに出かけました。大阪・泉州から宇治まではやはり遠いですね。JR阪和線内を走る関空快速で終点京橋まで45分。そこから京阪電車・中書島経由三室戸まで45分。計1時間半かかります。ここは京都市内のお寺と違って山間にある山寺の感じでした。急な階段を上り詰めると金堂あり、その金堂前に鉢が置かれていて花蓮が咲いています。紫陽花は金堂を下がった谷の間に植えられており、種類は乏しくほほ手毬のような紫陽花が数多く咲いていました。ちょっと中途半端な時期でした。紫陽花は見頃の終期、花蓮は五分咲きといった感じでした。勿論花蓮も撮りましたが、それは後日掲載する予定です。小さなお地蔵さんが金堂へ上がる階段の石灯籠の中に祀られていました。あまりに可愛いのでパチッ。撮影地 京都・宇治 三室戸寺 2008年7月2日

2008年07月04日

コメント(6)

-

ラヴェル 「水の戯れ」/世界遺産への落書き/ヒシバディゴ

「クラシック 閑話休題」 ラヴェル作曲 「水の戯れ」暑い! ほんとに暑い!今朝から大阪は強い陽射しと蒸し暑さが重ねっており、じっと家の中に座っていても額から汗が流れてくるほどです。こんな日に音楽もないものですが、まああえて聴くとしたら何がいいかな?そう、ラヴェルの「水の戯れ」があります。タイトルからして涼しげな名前です。なにやら公園の噴水を連想します。 ラヴェルもドビッシーと同じように「印象派風」の音楽を書いています。 音楽に違いがあるのは、ドビッシーのそれは情緒や音の広がりがぼんやりとしているのですが、ラヴェルの音楽はとても色彩的で、冷たさと音の明確さがあります。そのラヴェルが書いた「水の戯れ」は1902年の初演されており、ドビッシーの「版画」(1903年の初演)に先駆けて発表されています。奔放に戯れる水の様子・動きをとらえて描写されたピアノ独奏曲で、特に分散和音で刻まれる水の様子は秀逸で聴いていると、部屋に「涼」が運ばれる想いです。愛聴盤 マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック 1960年録音)LP盤発売以来幾度となく再発売を繰り返してきた演奏で、このCDも他の録音曲とのカップリングでラヴェルの「ピアノ協奏曲」「夜のガスパール」等とカップリングされて1000円盤となっています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「世界遺産への落書きの意外な反応」日本の大学生や高校野球監督がイタリアの世界遺産建造物に落書きをしたと報じられたニュースを読んだり観たりして、日本人の恥だと思い情けなく思っていました。落書きは付和雷同性がさせる業と思うのですが、落書きのペンを走らせる前になぜその物がそれほどの歴史的に貴重な遺産、先人が機械もない時代に気の遠くなるような年月をかけて作り上げたことに思いを馳せないのか、と思いました。ところが落書きをされた「被害者」側のイタリアの関係者は、日本人の落書き者たちにはとても寛容な態度であるのに驚きました。 野球部監督を解任された男性には「職を失いかねない厳しい処置で、厳しい」と日本の関係者たちのとった措置に驚きと困惑を隠せない様子です。国民性の違いと言えばそれまでですが、あまりの寛容さにこちらが驚いています。イタリアの世界遺産を管理する側でも同様の意見で、落書きが数多く書かれているからでもないでしょうが、かの地では驚くに値しないような出来事らしいです。う~ん、と考えこんでしまいました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 ヒシバディゴ豆科の花で真っ赤な刀のような花びらをしており、いかにも南国花といった感じです。 別名「サンゴシトウ」とも呼ばれています。撮影地 大阪市立長居植物園 2008年6月28日

2008年07月03日

コメント(2)

-

シベリウス 「フィンランディア」/クレオメ

「今日のクラシック音楽」 シベリウス作曲 交響詩「フィンランディア」フィンランドの作曲家ヤン・シベリウスは7曲の交響曲や管弦楽作品として交響詩を数多く書いています。 彼の音楽を聴いているとフィンランドの深い霧に包まれた森や数万と言われる湖の情景が目に浮かびます。仕事でフィンランドを訪問した時に見ました国土が眼前に広がってきます。 それほど彼の音楽にはフィンランドの自然が息づいているように聴こえてきます。「フィンランディア」が作曲された1899年当時は、フィンランドは帝政ロシアの圧政に苦しめられており独立運動が起こっていた頃でした。「フィンランディア賛歌」は詩人のコスケンニエミによって中間部の美しい旋律に歌詞がつけられ、フィンランドでは第二の国歌として広く歌われています。また、讃美歌としても、この旋律に詞をつけ、歌われています。「歌は世につれ、世は歌につれ」という言葉があります。 音楽は、常に時代を反映するものであるという見本のような曲です。しかし、時代を音楽が変えてしまうという珍現象が起きたりもします。この「フィンランディア」は、シベリウスがこの曲を書かなければフィンランドという国は存在しなかったというくらい、シベリウスがこの曲を書かなければフィンランドの独立はもっと遅かったという歴史学者もいます。それほどに当時のフィンランド社会を大きく揺さぶった曲と言えるでしょう。 当時のロシア皇帝ニコライ2世によりフィンランドは自治権を奪われて、民衆はロシア軍の圧力に日々苦しんでいました。 そんな中で祖国を愛する人々によりフィンランドの歴史を描いた演劇「いにしえからの歩み」上演が企画され、この劇の付随音楽が当時交響曲第1番の成功で一躍有名になったシベリウスに委嘱されました。1899年11月にこの劇と共に全6曲の付随音楽がヘルシンキで初演され、感動を呼ぶ終曲が特に大好評となりました。 この終曲は「スオミ」(フィン語でフィンランドのこと)と名づけられ、翌1900年のパリ万国博覧会では独立した1つの交響詩として初演されました。 この話がロシア皇帝の耳に入りすぐさま弾圧が始まりました。 「スオミ」は演奏禁止となり、「スオミ」の名がある演奏会には取り締まりが始まり、名前を変えて、同じ曲をまた上演するもまた弾圧という繰り返しが行われました。フィンランドの独立運動はますます盛り上がっていき、前述のようにこの曲の中間部にある美しい旋律には歌詞が付き、「フィンランディア(フィンランド賛歌)」として合い言葉のように歌われました。ヨーロッパ諸国にでもこの曲は大成功となり、それによりフィンランド独立運動もヨーロッパ諸国の無言の賛意の基に肯定され、ロシアの立場は徐々に追いつめられていき、日露戦争で敗戦したロシアでは1917年にロシア革命が起こり、フィンランドは独立を宣言することができたのです。 映画「ダイ・ハード2」にて、この曲が用いられ効果的に使われていました。曲自体は、重苦しい金管楽器のメロディーから始まり、ティンパニの銃の乱射を思わせるような緊迫感が漂っています。 しばらくすると曲調は一転し明るいメロディーとなり、後に「フィンランディア賛歌」と名づけられた美しいメロディーが流れます。そして明るいメロディーの再現がされて、曲は幕を閉じます。 約10分弱の短い曲ですが、この作品にはシベリウスの祖国独立の強い願いが込められている、感動的な音楽です。1900年の今日(7月2日)、この交響詩「フィンランディア」はフランス・パリで初演されています。愛聴盤 サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団極上のワインを味わうかのような、ヒューマンな温かさに溢れた音楽を作るサー・ジョン・バルビローリ(1899-1970)は、彼の生涯を通じて愛し続けたシベリウスへの共感でしょうか、この曲でも各フレーズに彼の温かさがこめられており、この短い曲においても感動的な盛り上がりと熱い共感を感じさせる演奏です。 この盤にはシベリスの残した交響詩で有名な曲(タピオラなど)をカップリングされており、シベリウスの音楽を聴く上にも便利な盤となっています。 1966年のロンドン録音ですが、EMIの技術で最新録音と遜色ない音質として蘇っています。 1970年にイギリスのフィルハーモニア管弦楽団と大阪万博記念コンサートの来日直前になって急死したことは、初めて彼のステージに接する最後の機会だっただけに残念でした。 (東芝EMI TOCE59034 1966年 ロンドン録音)収録曲交響詩フィンランディアカレリア組曲 交響詩ポヒヨラの娘悲しいワルツ トゥオネラの白鳥レンミンカイネンの帰郷 このCDはシベリウスの交響詩・管弦楽曲のみを収録しています。 私の持っています盤はこのCDではなくて交響曲全集で、それらに上記の曲を全て収録されている盤ですが(TOCE11479-83)、廃盤となっており現在では分売されて再発売されているようです。 音源は同じです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 クレオメ風蝶草(ふうちょうそう)科の花で6月中旬~9月中旬頃まで咲いているのを見かけます。夕方から咲き始めて、お昼頃になるとピンク色が薄くなってきます。花の形が蝶々に似ているので「風蝶草(ふちょうそう)」とも呼ばれています。同じ花を以前にも掲載しましたが、画像に不満がありましたのでもう一度撮り直してアップしました。 撮影地 大阪市立長居植物園 2008年6月28日

2008年07月02日

コメント(8)

-

ベートーベン 「第9」/アメリカディゴ

「クラシック音楽 閑話休題」ベートーベン作曲 交響曲第9番「合唱付き」長い間聴いていなかったクラシック音楽史上の「不滅の金字塔」たるベートーベンの交響曲第9番「合唱付き」。 「第9」と呼ばれて日本ではまるで歳末の歳時記にも出るような年中行事にまでなっている不滅の交響曲。久しぶりにCD棚から取り出して聴いてみました。普段はあまり聴いていないオットー・クレンペラー指揮フィルハーモニア管弦楽団とクリスタ・ルードヴィッヒ、ワルデマール・クメント、ハンス・ホッターなどの名歌手をそろえたディスク。作家ロマン・ロランは「この第9番はベートーベンの他の八つの交響曲と違って、過去の全てを俯瞰する音楽」と賞賛していますが、この曲は「過去の・・・」ではなくて将来も含めた音楽作品の頂点に立つ作品だと、今回改めて聴き直してみて感じたことです。特に社会破滅とまで言えそうな現在の日本の危機的状況(殺人、セクハラ事件、幼児虐待、偽装問題、政治不信、年金・医療問題、常識の枠を超えた猟奇事件等)の中にあって、ドイツの詩人シラーの詩を交響楽の中に取り入れて、人の声とオーケストラの見事な融合によって、滔々と語られる「人類愛、平和、歓喜」の世界は未来をも見据えているように感じます。 そして今の日本に警鐘を鳴らしているように思えます。ベートーベンがこの「第9」を書いたのが1824年。以来180年間もの間この曲は事あるごとに「平和の使者」「人類愛の聖書」的役割を果たしてきました。おそらく将来の100年間も同じように人々から愛され続ける作品となるに違いありません。それは普遍的とも言える人類の持つべき大きなテーマが掲げられているからです。「愛」と「平和」と「歓喜」というテーマが。シラーの詩「抱擁し合え無数の人々よ。 この接吻を全世界に与えよう。 兄弟よ、無数の星の上に必ずやいとしき父は現れる」という言葉によって、ベートーベンが「愛・平和・歓喜」を独唱・合唱・管弦楽によって高らかに謳い上げています。心から世界の平和を愛し、それを祈った人たちによって生まれた音楽。この「不滅の精神」がベートーベンによって見事に結実して「不滅の金字塔」とも呼べる音楽を聴ける私たちはほんとに幸せだと思います。ベートーベン時代のナポレオン、現代のヒトラーが成し得なかったものを、ベートーベンはたった一曲で世界を制覇しているのです。今回改めて「第9」を聴き直して音楽とは何と偉大なものか、と痛感させられました。今回聴いた盤 オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団・合唱団エーゼ・ルーヴベルグ(S) クリスタ・ルードヴィッヒ(Ms) ワルトマール・クメント(T)、ハンス・ホッター(B)(EMIレーベル 5738952 1957年録音 海外盤)ベートーベンのピアノ協奏曲と交響曲の全集盤。ステレオ最初期の録音ですが音質は問題なし。クレンペラーの荘厳さ雄渾さ厳しさをたっぷりと味わえる、現代指揮者からは聴くことの出来ないベートーベンの音楽世界を堪能出来る名盤。ただし全集盤で、ピアノ協奏曲は若きダニエル・バレンボイムのピアノです。同じ布陣の演奏でライブ盤(第9のみ)もあります。ライブの制約がある中で録られているのに、上記スタジオ盤よりはるかにクリアーなステレオ音質です。(Testamentレーベル SBT1177 1957年ライブ録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 アメリカディゴ豆科の花で6月~8月下旬頃まで咲いています。 と言ってもず~と咲いているわけではなくて、一時花が途絶えてまた8月頃から咲き始める珍しい花です。 南アメリカの原産で江戸時代末期に入ってきたと言われています。何故か暑いところには赤い花が咲きますね(ハイビスカスもそうですね)。 撮影地 大阪市立長居植物園 2008年6月28日

2008年07月01日

コメント(6)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- LIVEに行って来ました♪

- サーカスパフォーマーまおのライブ

- (2025-11-23 13:17:54)

-

-

-

- 人気歌手ランキング

- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…

- (2025-11-15 04:58:28)

-

-

-

- 洋楽

- ジョ・ジョ・ガン 『ジャンピング・…

- (2025-11-25 04:17:42)

-