2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2008年02月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

セビリアの理髪師/梅の花

『今日のクラシック音楽』 ロッシーニ作曲 オペラ「セビリアの理髪師」ロッシーニは1792年2月29日の閏年に生れているために、誕生日は4年に一度しか来ません。 今日は彼の誕生日です。 それにちなんで彼が書きました軽妙洒脱な音楽でつづられた喜劇的オペラの最高峰「セビリアの理髪師」を取り上げました。コンサートでもよく取り上げられる序曲や、主人公フィガロが歌う「私は町の何でも屋」、ロジーナの「今の歌は」、ドン・バジリオの「陰口はそよ風のように」など、お馴染みのナンバーが次々登場して、時間の経つのも忘れてしまう「セビリアの理髪師」。 モーツァルトの「フィガロの結婚」がこの「セビリアの理髪師」より早く書かれていますが、物語はこのロッシーニのオペラの後日談であることはよく知られています。モーツアルトが「フイガロの結婚」を書いた時には、すでに「セビリアの理髪師」というオペラが存在していたのです。 イタリアの作曲家パイジェルロという人がすでに発表していました。しかし、そこは我らがロッシーニおじさん、そんなことをお構いなしに作曲して発表しました。 そのために初演では妨害騒ぎなどがあって不評だったそうです。音楽は、ロッシーニ・クレッシェンドといわれるロッシーニ特有の躍動感あふれる音楽に乗せて、コミカルなストーリーが小気味よいテンポで繰り広げられ、聴く者をまったく飽きさせない、「オペラ・ブッフア」の最高傑作です。あらすじ アルマヴィーヴァ伯爵は、セビリアの町一番の美人、ロジーナに一目惚れし趣向を凝らしてアプローチするものの、彼女の後見人バルトロ(実は彼もロジーナにお熱を上げている)の邪魔もあってなかなか思いを遂げられません。 そこで理髪師にして便利屋のフィガロに助勢を頼み、変装してロジーナの屋敷に潜り込むことに成功します。 途中、バルトロの協力者ドン・バジリオに正体を見破られたり、たびたび窮地に立たされるものの、フィガロの機転もあってそのたびに何とかピンチを脱し、ついにロジーナとの結婚にこぎつけます。 バルトロもロジーナの財産を分けてもらうことで渋々納得して物語が終わります。第1幕序曲ーオーケストラの演奏会でも取り上げられることの多い名序曲。この作曲家のトレードマークともいえる「ロッシーニ・クレッシェンド」(息の長いクレッシェンド)の魅力が堪能できる爽快な曲に、開幕前の気分が盛り上がります。「東の空はほほえみ」ーアルマヴィーヴァ伯爵によって歌われる甘いセレナード。 後半はアレグロになり、細やかな装飾音が華やかさを一層増しています。 冒頭からテノール最大の聴かせどころの登場です。「私は町の何でも屋」ー 「おいらは町の何でも屋、みんなから引っ張りだこ、なんと素晴らしい人生だろう」と歌う有名なフィガロの自己紹介の歌。スピード感のある、活力に溢れた音楽にのってフィガロが早口でまくしたてるアリアは圧巻。「今の歌声は」ーこのオペラで最も有名なアリア。 伯爵が演じる青年リンドーロの歌に心奪われたロジーナが、恋の成就を願い歌うアリアです。 後半は、装飾的な音型が多くなり、華やかなコロラトゥーラの技巧を誇るアリア。「陰口の歌」ー音楽教師ドン・バジリオによって歌われる名物アリア。 前半は、伯爵を追っ払うために陰口を広めようと、何とも不気味な雰囲気がありますが、後半は一転してロッシーニ・クレッシェンドによって一気に盛り上がるアリアです。第2幕「愛の燃える心に対して」ー音楽教師に変装した伯爵の伴奏により歌うロジーナのアリア。 美しく穏やかな旋律が続き、バルトロが居眠りをしている隙をつき、二人は愛を語らう。 その後、自分の若い頃の音楽とはずいぶん違うとバルトロが歌い出すアリエッタも面白いです。76歳まで生きたロッシーニは、前半の生涯で約40曲のオペラを書いて、その収入で美食に明け暮れる残りの人生を送ったそうです。 1868年(日本は大政奉還)11月13日 没。愛聴盤 クラウディオ・アバド指揮 ミラノ・スカラ座管弦楽団/合唱団 (グラモフォンレーベル ユニヴァーサル・クラシック UCBG-9041 1971-72年録画 DVDオペラ映画)アルマヴィーヴァ伯爵…ルイジ・アルヴァ(テノール)、バルトロ…エンツォ・ダーラ(バス)、ロジーナ…テレサ・ベルガンサ(メッゾ・ソプラノ)、フィガロ…ヘルマン・プライ(バリトン)、バジリオ…パオロ・モンタルソロ(バス)、フィオレルロ…レナート・チェザーリ(ソプラノ)、ベルタ…ステファニア・マラグー(ソプラノ) 他 演出:ジャン=ピエール・ポネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』特記事項なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 梅 撮影地 大阪万国博記念公園 2008年2月27日

2008年02月29日

コメント(0)

-

「カルメン幻想曲」

「珈琲ブレイクに一曲」 サラサーテ作曲 カルメン幻想曲パブロ・サラサーテ(1844-1908)は類い稀なヴァイオリン演奏の名手だったそうです。 その技巧派甘美な音色と稀代まれなテクニックで聴衆を魅了したヴァイオリニストだったそうです。 その技巧には「パガニーニの再来」とまで呼ばれていて当時の人気作曲家がこぞって彼にヴァイオリン曲を献呈していることからもそれは窺えます。ラロの「スペイン交響曲」、ブルッフのヴァイオリン協奏曲、サン=サーンスの「序奏とロンドカプリチオーソ」などがその例です。パガニーニや後のクライスラーと同様に、サラサーテも自分の技巧を誇るかのようにヴァイオリン曲を作曲して、現在でもヴァイオリン作品の定番として弾かれ聴き継がれています。 「ツゴイネルワイゼン」であり、今日の話題曲「カルメン幻想曲」がそれです。この曲はまるでサラサーテ自身の技巧をひけらかすかのように、自分がコンサートで演奏するために書かれた作品で、原曲はビゼーのオペラ「カルメン」が下敷きとなっています。オペラ「カルメン」からの旋律(アラゴネーズ、ハバネラやセギリアーデなど)を基に華麗に色彩豊かな音楽が展開しています。 実に派手で華麗な音楽です。ヴァイオリン音楽が好きな人にはこたえられない魅力的な技巧の数々が飛び出す音楽です。今日は好きな珈琲を味わいながら聴こうと思います。愛聴盤(1) イツアーク・パールマン(Vn) ズービン・メータ指揮 ニューヨークフィル (グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG5038 1986年録音)(2) アンネ=ゾフィー・ムター(Vn) ジェームズ・レヴァイン指揮 ウイーンフィル (グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG70036 1992年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1862年 初演 グノー オペラ「シバの女王」1912年 初演 ニールセン 交響曲第3番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 白梅(初雁)撮影地 大阪万国博記念公園 2008年2月27日

2008年02月28日

コメント(4)

-

美帆の写真集

「美帆の写真集私の友人のひとり美帆さんから1枚のCDが届きました。 彼女が自分で撮った写真集が書きこまれたCDです。 私のブログに掲載してもらえないかという依頼でした。彼女が本格的にカメラを持って撮影を始めたのが昨年の12月ですから、まだ3か月も経っていません。 撮影された画像を観るとまだ幼い技巧ですが、彼女の感性のようなものを感じます。 カメラはデジタル一眼レフ、PentaxのK10Dです。 私のカメラと同じ機種です。 レンズは買った時に付属していた55mmの標準ズームです。 これらの画像を観ていますと彼女がもっといいレンズを使い始めると面白い写真が出来上がるような気がします。今月大阪の長居植物園で撮影した画像です。チューリップ 素心蝋梅(ソシンローバイ)梅とメジロ冬枯れの蓮池

2008年02月27日

コメント(12)

-

フィンジ 「ピアノと弦楽のためのエクローグ」

『珈琲ブレイクに一曲』 フィンジ作曲 ピアノと弦楽の為のエクローグ今日は何を聴こうかなとCD棚を眺めながら選んでいますと、長い間聴くことのなかったジェラルド・フィンジ(1901-1956)の作品集がありました。 このCDにはチェロ協奏曲、大幻想曲とトッカータ、ピアノと弦楽のためのエクローグが収録されています。 ジェラルド・フィンジはイギリスの作曲家で、20世紀初めに生まれているにもかかわらず、その音楽はまったく前衛的、現代音楽的な情緒はなくて、ロマンの薫りがむせ返るようなリリシズムに満ちた音楽を書き残しています。晩年に書かれた作品40のチェロ協奏曲などはもっと渋みが深くなればブラームスの音楽かと思われるほどのロマンに溢れた、メランコリーな作品を残しています。この中で今日は「ピアノと弦楽のためのエクローグ」について書いてみたいと思います。「エクローグ」とは牧歌的な会話とでも訳せばいいのでしょうか、この作品ではピアノと弦楽合奏がまるで掛け合いのように交互に現れて、美しい叙情的な旋律が穏やかに展開されています。曲の冒頭からピアノ独奏が流れますが、これがとても美しく叙情的に、優しさとどこか懐かしげな雰囲気のある透明感を響かせていて、聴く者の心を捉えて離しません。 独奏のあとに弦楽合奏が奏でる旋律がとても穏やかで、そこからピアノと弦が絡み合っていきます。 しかし、美しい旋律にはどこか寂しげな情緒がたたえられており、孤独な雰囲気さえ漂う音楽です。最近は三寒四温というリズムを繰り返しています。 今日はまた冷え込んでいます。 こんな寒い冬のひと時に珈琲カップを手にしながら、自分の歩んできた人生を振り返りたくなるような音楽です。フィンジ28歳(1929年)の時の美しい音楽に溢れた、演奏時間11分弱の作品です。愛聴盤 ピーター・ドノホー(P) ハワード・グリフィス指揮 ノーザン・シンフォニア(Naxosレーベル 8.555766 2001年1月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1770年 没 ジュゼッペ・タルティーニ(作曲家)1899年 初演 ブルックナー 交響曲第6番1922年 初演 サン=サンーンス 組曲「動物の謝肉祭」1935年 初演 ビゼー 交響曲第1番

2008年02月26日

コメント(2)

-

チャイコフスキー 「18の小品」/ラッパ水仙

「珈琲ブレイクの音楽」 チャイコフスキー作曲 「18の小品」メンデルスゾーンに「無言歌集」というピアノ作品があります。 自然の現象や風景、出来事、心を表す心象などの印象をピアノで綴っている小品集ですが、聴く人に色々なイメージを抱かせる美しいピアノ音楽です。 チャイコフスキー(1840-1893)にもそれと似たピアノ作品があります。 「18の小品」です。 彼の最晩年(1893年)に書かれた曲でまるで遺言のようなピアノ曲集です。 名前の通り18の曲から成るピアノ曲集でファンタジックな魅力をたたえた佳品です。チャイコフスキーと言えば6曲の交響曲が物語るように、とてもシンフォニックな音楽を書いていますが昨日の記事の「四季」と同じように彼の眼に(心に)映る情景を実にきめ細かく表現した音楽が繰り広げられています。 「四季」から18年経って書かれたこの「18の小品」は音楽が立体的というか深い音色を感じる構築的な音楽となって表現されています。 その意味ではやはりシンフォニックな面のある作品です。ロシア音楽的な情緒もありますがこれらの音楽にはあまり「ロシア」を感じさせない普遍的な音楽世界がひらけている作品です。 無邪気な子供心のような温かさを秘めた曲やまるでロシアの田園かなと想像させる情緒もあり、子供と大人の世界を行ったり来たりしながら聴くピアノ作品です。この作品は紹介のディスクを聴くまでは耳にしたことのない曲でしたが、購入した後にとても気に入った音楽でその時の気分に合わせて曲を選んで聴いているチャイコフスキーのちょっと違った別の顔を覗いています。 1 第1曲 即興曲 2 第2曲 子守歌 3 第3曲 穏やかな叱責 4 第4曲 性格的舞曲 5 第5曲 瞑想曲 6 第6曲 踊りのためのマズルカ 7 第7曲 演奏会用ポロネーズ 8 第8曲 対話 9 第9曲 シューマン風に 10 第10曲 スケルツォ・ファンタジー 11 第11曲 きらめくワルツ 12 第12曲 いたずらっ子 13 第13曲 田舎のこだま 14 第14曲 悲歌 15 第15曲 ショパン風に 16 第16曲 5拍子のワルツ 17 第17曲 遠い昔 18 第18曲 踊りの情景 (トレパークへの招待)から構成されており2分余りの曲もあれば6分を超すのもあり、演奏時間約60分強かかる大作です。愛聴盤 ミハイル・プレトニョフ(ピアノ)(グラモフォン・レーベル 4775378 2004年6月スイス・ライブ録音)他のピアニストとの比較試聴をしていませんが、プレトニョフの色彩感あふれる粒立ちのいいピアノの音色が素晴らしい演奏です。 アンコールのショパン「夜想曲第20番」のこぼれんばかりのピアノを聴くと、この日の生演奏を聴いた聴衆を羨ましく思えてなりません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」 1850年 初演 シューマン 「4本のホルンと管弦楽のためのコンチェルトシュテック」1877年 初演 チャイコフスキー 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 ラッパ水仙

2008年02月25日

コメント(2)

-

チャイコフスキー 「四季」/冬の長居植物園

「珈琲ブレイクに一曲」 チャイコフスキー作曲 「四季」交響樂的な響きの音楽の多いピョートル・チャイコフスキー(1840-1893)。 6曲の交響曲、「白鳥の湖」で代表される3つのバレエ音楽、ヴァイオリン協奏曲やオペラなどを書いたチャイコフスキー。 彼の音楽の特徴はとてもシンフォニックな響きです。そのチャイコフスキーが数多くのピアノ曲を書いています。 およそ100曲ものピアノ独奏曲を書いているそうです。 私も彼のピアノ独奏曲では「四季」と晩年に書いた「18の小品集」を聴いて楽しんでいます。今日はそれらの中から「四季」を選びました。 ロシアの大地を思わせる民族の音楽とでも形容すればいいのでしょうか、チャイコフスキーの音楽には「ロシア」がいつも根ざしています。 この「四季」も彼が住んでいたロシアの1月~12月の情景を、ロシアの詩人9人が書き記した自然や生活に関する詩に基づいてピアノ独奏で表現した音楽です。 どの曲もとても親しみやすい旋律ばかりでロシア的なピアノ音楽に浸ることが出来ます。1月 炉端で 2月 謝肉祭 3月 ひばりの歌 4月 松雪草5月 白夜 6月 舟歌 7月 草刈り人の歌 8月 収穫 9月 狩り 10月 秋の歌 11月 トロイカ 12月 クリスマスこの12曲の中でもとりわけ好きなのは1月「炉端で」、 8月「収穫」、11月「トロイカ」です。 「炉端で」はロシアと日本の暖炉と囲炉裏端の違いはありますが、この旋律を聴きますと子供の頃にはまだあった「囲炉裏端」のぬくもりが伝わってくるようです。8月「収穫」のリズミックな旋律としっとりとした抒情的な旋律、11月の「トロイカ」は雪のロシアの大地を走る情景、特にロシア映画「チャイコフスキー」で観た雪原を走るトロイカの情景と重なります。冬の寒い日に熱いコーヒーでひと時を過ごす音楽にぴったりのピアノ作品です。愛聴盤 ウラジーミル・トロップ(ピアノ) (DENON CREST1000 COCO70532 1995年録音)1000円盤でカップリングはラフマニノフの5曲から構成されて「幻想的小品集」です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1876年 初演 グリーグ 劇付随音楽「ペール・ギュント」1934年 誕生 レナータ・スコット(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「冬の長居植物園」これも2月19日に長居植物園で撮った画像です。クリスマス・ローズ水仙

2008年02月24日

コメント(2)

-

梅の花

「梅の花」これも長居植物園で撮った画像です。 ここの梅は所謂梅園ではなくて10本程度の梅が散在してあるだけで写真にするのが難しいところです。 やはりマクロレンズで咲いている花のみを切り取って撮るくらいしか出来ません。 大阪城公園の梅林などはお城を背景に撮れるのですが、ここは背景には何もありませんから、こんなアングルとレンズになってしまいました。白梅 紅梅 撮影地 大阪市立長居植物園 2008年2月19日

2008年02月23日

コメント(2)

-

冬の花(長居植物園)

「冬の花(長居植物園)」2月19日に長居植物園へ冬の花を撮りに行ってきました。 さすがにこの時期は咲いている花も限られており園内は寂しい限りでした。 「サザンカ」「椿」「マンサク」「ローバイ」「梅」「水仙」「ストック」「早咲き花菜」くらいでした。「サザンカ」「椿」はタイミングが悪くほとんど散ってしまっていて、蕾が数多くあったので後日咲くのでしょうね。 残念でした。 マンサク 「ナズナ」(「ペンペン草」)が咲き始めていました。

2008年02月22日

コメント(4)

-

兼六園の雪景色

「金沢・兼六園の雪景色」まだ掲載していなかった金沢・兼六園の雪景色です。 雪景色は、今年は金沢の雪の風景の撮影だけに終わりそうです。 白川郷の合掌造りの雪景色や雄大な北海道の雪原なども撮りたいのですが今年は願いが叶いそうにもありません。 来年また計画してみます。(撮影地 石川県金沢市兼六園 2008年2月14日)

2008年02月21日

コメント(2)

-

弦楽のためのレクイエム(訂正あり)

「今日のクラシック音楽」 武満 徹作曲 「弦楽のためのレクイエム」日本に偉大な作曲家がいました。 武満 徹(1930-1996)という世界の現代音楽作曲家。 内外の数々のオーケストラから作品を委嘱された世界の「Tooru Takemitsu」。オーケストラ曲、室内樂、ピアノ曲などの器楽曲作品を数多く書き残しており、また映画にも多数の音楽を残した作曲家。1957年に作曲した「弦楽レクイエム」を1959年に来日したストラヴィンスキーがラジオでこの曲を聴いて絶賛したというエピソードも残っています。私は武満 徹の音楽を少なくとも欧米の作曲家の作品と同じようには聴いていません。 ニューヨークフィル創立125周年記念として委嘱された「ノーヴェンバー・ステップス」くらいでしょうか、繰り返し聴いてきた音楽は。だからここで武満 徹の音楽・作品を書く下地は全く持ち合わせていません。 ただ言えることは独特の現代音楽の音楽空間を描いた彼の音楽は不思議な音楽体験を味わえる空間です。指揮者小澤征爾は武満と特に親交の深かった音楽家であったそうです。 2006年に武満が亡くなった時に小澤は1枚のCDをリリースしています。 過去の録音から選りすぐった作品ばかりを収録したCDで「武満 徹 レクイエム」がそれです。 このCDに収録された武満作品で小澤は哀悼の意を捧げています。1996年の今日(2月20日)、武満 徹は65歳の生涯を閉じています。 そこで彼の命日にちなんで今日は「弦楽のためのレクエイム」を聴いてみようと思っています。演奏時間は7分強の短い曲で3部形式のような形になっていて、最初はまるで引きずるような弦楽の音で死を悼むかのように表現されており、深い悲しみを容易に感じとれます。やがて音の動きが活発になる弦の運動のような音型が表れます。それが終わると再び引きずるような動きに変わり亡くなった人への追悼のように静かに曲を閉じています。この曲は武満氏の師であり友人であった1956年に突然亡くなった早坂文雄氏の死に捧げられています。 (訂正)近所の幼馴染のクラシック音楽好きの方からご指摘がありました。 氏の没年を2006年と書いていましたが、1996年の誤りでした。 訂正しておきます。愛聴盤 「武満 徹 レクイエム」 小澤征爾指揮 サイトウ・キネン・オーケストラ(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック 1991年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1816年 初演 ロッシーニ オペラ「セヴィリアの理髪師」1877年 初演 チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」1881年 初演 ブルックナー 交響曲第4番「オマンティック」(ハース版)1963年 没 フレンツェ・フリッチャイ(指揮者)1969年 没 エルネスト・アンセルメ(指揮者)1996年 没 武満 徹(作曲家)

2008年02月19日

コメント(6)

-

ローマの謝肉祭

「珈琲ブレイクに一曲」 ベルリオーズ作曲 序曲「ローマの謝肉祭」作曲家の中には文学に啓発されて音楽を書いた人がいます。 シューマンがそうだしチャイコフスキーもそうです。 シューマンにはゲーテの「ファウスト」を読んでその音楽を書いていますし、チャイコフスキーはシェイクスピアの「ロメオとジュリエット」からの幻想的序曲という名曲を書いています。ヘクトル・ベルリオーズ(1803-1869)はかの「幻想交響曲」で有名な作曲家ですが、彼もまたチェルリーニ(16世紀の彫刻家)の自叙伝に強く惹きつけられて、これに基づく「ベンヴェヌート・チェルリーニ」という2幕のオペラを書いています。この初演が1839年に行われますが大失敗。 その後も上演される気配がなかったのでベルリオーズはそのオペラの旋律から演奏会用序曲を書いています。 それが今日の話題曲 序曲「ローマの謝肉祭」です。音楽は実に快活な雰囲気に書かれています。 イタリア舞曲「サルタレロ」風で始まる音楽は実に華やかで金管楽器が華麗に鳴り響きます。 このまるで舞曲風の旋律が聴く者の心を浮き浮きとさせてくれます。 やがて音楽はイングリッシュ・ホルンで優しい、まるで愛の囁きのような旋律を奏でます。 これがまたうっとりするメロディで最初の舞曲風の人の心を煽り立てるような雰囲気と好対照です。そしてもう一度「サルタレロ」風の音楽が戻ってきて華麗に曲を閉じていきます。オペラは現代でもあまり上演される機会はないのですが、この序曲はよくオーケストラ・コンサートのプログラムに採り上げられて演奏されています。愛聴盤 ジャン・フルネ指揮 オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団(DENON CREST1000シリーズ COCO70831 1996年録音)長い間ジャン・マルティノンがパリ音楽院管弦楽団を指揮した50年代録音の演奏を楽しんでいましたが、2006年に1000円盤でDENON CRESTからリリースされました最新録音でのフルネ盤を愛聴しています。 このCDは「フランス序曲集」というタイトルで、あまり演奏されないフランス人作曲家の序曲7曲を収録しています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1743年 誕生 ルイジ・ボッケリーニ(作曲家)1906年 初演 グラズノフ バレエ音楽「四季」

2008年02月19日

コメント(2)

-

春の祭典/KINKIでいいやないの

「KINKIでいいやないの」大阪に私立近畿大学があります。 学部もデパートのように数多くある総合大学です。 私の受験時代には薬学部が有名でしたが、今はどうなのかな?その近畿大学は英文名が「kINKI UNIVERSITY」ですが、この「KINKI」が英語の「KINKY」と似た発音なので名称変更しようかという動きがあるそうです。 「KINKY」は「変態」という意味です。 それがあるから変更しようかという動きなんだそうです。 Tシャツも作られていて「KINKI」とプリントされています。何故? 何故変更する理由があるのでしょうか? 会話上で聞けば「KINKY」と思う外人もいるでしょう。 それがどうしたのと言いたいのです。 「競馬」が「GAY BAR」と聴こえることもあります。 日本語が英語の変な意味と同じ発音に聴こえるからと言って変更することってないでしょう。どうして日本語に威厳と誇りを持たないのでしょう。 外国語と同じような発音でそれが下卑た意味、不快感を与える意味のものがあっても仕方がないでしょう。 それは日本語の責任ではありません。日本人がCoffeeを「コーヒー」と発音します。 タイではそれは女性の性器を意味する言葉なんですが、わかっていて女性がいるところでやたらに発音するのもどうかと思いますが、知らなければ仕方ありません。韓国でCoffeeを「コピー」と発音します。 私も勘違いしたことがあります。 でもタイでも韓国でもその発音を変えようとは考えません。 自国の言葉に責任がないからです。「KINKY」でなくて「KINKI」なんですよ。 何で名称変更なんて考えているのでしょうか? 近畿大学の名称変更を考えている動きはおかしいと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『珈琲ブレイクの一曲』 ストラヴィンスキー作曲 バレエ音楽「春の祭典」昨日はロマンあふれるシューベルトのピアノ・ソナタでしたが、今日は刺激の強い派手な音楽を聴いてみようとストラヴィンスキーのバレエ音楽「春の祭典」を選びました。イゴール・ストラヴィンスキー(1882-1971)は、3つのバレエ音楽で有名です。 「火の鳥」、「ペトルーシュカ」、そして「春の祭典」です。 この3つの曲が最もポピュラーな曲として彼の名を音楽史上に名を残しています。 そのストラヴィンスキーのバレエ音楽は、「ロシアバレエ団」の主催者ディアギレフと切り離して語れません。 1909年に興した「ロシアバレエ団(バレエ・リュッセ)を率いてパリで打った興行が大成功を収め、以来このバレエ団は彼の死(1929年)まで20年間世界のバレエ界を引っ張っていきました。そのディアギレフと親交を結んだストラヴィンスキーは、同時に世界の檜舞台へと駆け上がって行きました。 ストラヴィンスキーを語る上でディアギレフはなくてはならない人なのです。この二人の接触は1908年だと言われています。 ストラヴィンスキーはまだ無名の時代でした。 ディアギレフはストラヴィンスキーの「花火」を聴いて、彼の才能を高く評価して新作バレエ音楽を依頼したことが始まりでした。その曲がバレエ音楽「火の鳥」でした。 1910年6月25日にパリで初演されたバレエが大成功を収め、ストラヴィンスキーの名は一夜にして世界を席巻したのです。 ストラヴィンスキー28歳でした。この「火の鳥」の作曲の頃に、不思議な幻想にとらわれています。 幻想とは異教徒たちが原始的な儀式を行うというもので、厳粛な中に行われており、円く座った長老たちに春の太陽が降り注ぎ、中央では太陽の神への生贄となった乙女が踊り狂って死んでいく、そんな幻想でした。この幻想をスコアに表したのはそれから約3年後でした。 すでに書いていたバレエ音楽の第2作「ペトルーシュカ」で忙しい日々を送っていたからです。 この「春の祭典」初演にまつわるエピソードは、この曲を聴いている方々はおそらく知っているほど、クラシック音楽史上類を見ない騒ぎとなったのです。 ファゴットで始まったこの音楽は、パリの人たちが今でに聴いたことのないリズム(変拍子)や不協和音に驚いて、口笛を吹いたり、床を踏みつけたり、お互いに罵り合うなど未曽有の騒ぎとなり、「私は曲の数小節が始まって間もなく、嘲笑が沸き起こったので、いたたまれずに席を立った・・・・」(ストラヴィンスキー)という程の騒ぎでした。 初演の指揮者モントーの回顧談では「16番街の淫売婦!」というユニゾンでの哄笑があったと述べています。 聴衆の無理解もわからぬことではありません。 初演の指揮者モントーがスコアを始めて見た時に、「一音も理解できなかった」と述壊しているほどです。それほどこの曲は当時の人々に衝撃的な音楽でした。 現在でこそ現代音楽の古典と呼ばれており、演奏会や録音でも定番となっているほどポピュラーな曲となっています。私がこの曲を初めて聴いたのが高校1年生(1960年)でした。 当時毎日曜日の朝10時から、日本フィルハーモニーの定期演奏会の模様をフジテレビが放映していました。 その朝の番組はイゴール・マルケビッチ指揮でした。 曲はストラヴィンスキーの「春の祭典」。 作曲家名を知っていても音楽を聴いたことのない時代でした。 ましてや彼の「春の祭典」など聴いたこともなく、テレビの前でどんな音楽かなと興味津々でした。 聴き終わって私はすぐに調べました。 どこかの会社からこの作品のLPがリリースされていないか。 ありました。 マルケヴィッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団の25cmLP盤。 1500円。 私は亡父に頼みました。 買ってもらったこのLPを35年間聴いていました。さて、この音楽なんですが、現代音楽と言っても原始的なリズム、不協和音の連続、咆哮する金管楽器、のたうちまわるようなティパニー。 この音楽の魅力は何と言っても原始的な色彩豊かな音楽でしょう。曲は2部構成で、第1部「大地礼讃」、第2部が「いけにえ」となっています。時代は古代ロシア。 春が芽生えてきたロシアの大地で、原始民族が大地に感謝をする行事を描いています。 そして選ばれた乙女が太陽の神への生贄となって踊り狂うという物語です。ロシアの原始的な主題がファゴットで奏されて曲が始まりますが、とてつもない高音域で始まり、弦楽器が強烈なリズムを刻みます。 そして不協和音の氾濫。 物凄いエネルギーのブラスの咆哮。 やはり約100年前のパリの聴衆には理解できない超進歩的な作品だったのでしょうか?この「春の祭典」は1913年5月29日にパリでピエール・モントーの指揮で行われています。愛聴盤 ベルナルト・ハイティンク指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団(Philips原盤 タワーレコード PROA-162 1995年録音)これまでにマルケビッチ、ドラティ、マゼールなどのディスクを聴いて楽しんでいましたが、タワーレコードがハイティンク指揮ベルリンフィルのフィリップス95年録音盤をリリースしたのを購入、改めてハイティンクのまるで楷書のような音作りに引き込まれています。 ストラヴィンスキーの3大バレエ「春の祭典」「火の鳥」「ペトルーシュカ」に「プルチネルラ全曲」という2枚組CDです。 これで価格が1,500円。 録音は優秀だしこれはお買い得盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1632年 誕生 J.B.ヴィターリ(作曲家)1956年 没 ギュスターヴ・シャルパンティエ(作曲家)2002年 没 ギュンター・ヴァント(指揮者)

2008年02月18日

コメント(4)

-

シューベルト ピアノ・ソナタ「幻想」/金沢での話

「金沢でのもう一つの話」今回の金沢での話がもう一つあります。 ついた夜の夕食の話なんですが、ホテルに帰って夕食を食べるために外出しました。 「ホルモン焼き」を食べたいと思い探しましたがありません。 ホテル周辺を約30分間あるいてやっと見つけました。 その間雪にも降られています。その店に入るとまるで創作料理風の洒落た店内でした。 テーブルに座って注文を取りに来たアルバイト学生のようなウエイトレスに熱燗をメニューに書いてあったオーダーして、メインの「もつ焼き」を頼みました。 どれだけの量なのかわからないので訊くと「これくらいです」と両手で大きさを言ってくれるのですが、私は大きさを訊いたのではなくて、量を訊ねていたのですがそんな答えでした。 「まあ、いいか」と思って「わかりました」と答えて料理が来るのを待っていました。20cm角くらいの薄い鉄板に乗せて料理を持ってきました。 テーブルの上にはコンロが置いてあってそこへ載せました。 山状にもやしとわずかなニラが乗っています。 肝心のホルモンが見えません。 あとから来るのかと思ったのですが男性店員がやってきてコンロに火を付けてくれて「かき混ぜてお食べ下さい」と説明して引き下がります。よく見るともやしの中に5mm角くらいのラードのような油がいくつもあります。 焼けたので食べても油です。 結局あとは何も出てこないので、これが「ホルモン」だとわかりました。 ほぼもやしだけの野菜と5mm角の脂で「もつ焼き」と呼ぶらしいのです。大阪なら客はテーブルを叩いて怒るでしょうね。 この値段が何と1,260円だったのです。まあ二度と来ることもないから、口から出そうな文句を抑えて店を出て探したのがコンビニでした。 そこでUFO焼きそば(インスタント)とおにぎりを買って部屋で食べて寝ました。あの「もつ焼き」で商売ができるとは驚きです。 店の広告・看板も「もつ鍋」「もつ焼き」で売っている店です。大阪・新世界の「もつ焼き」を無性に食べたくなったのと、部屋で食べたUFO焼きそばの上手かったこと。 それともう一つ。 ファミリーレストランが見当たらなかったのが不思議です。 ホテル前に「松屋」と金沢駅近くの「ガスト」それぞれ1軒見ただけでした。 不思議な街・金沢でした。兼六園 金沢城跡(現金沢大学) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクの一曲」 シューベルト作曲 ピアノソナタ第18番「幻想」フランツ・シューベルト(1797-1828)はピアノ・ソナタを未完の作品を含めると20曲以上書き残しています。 彼のピアノ・ソナタの特徴は、古典的な形式を踏まえながらも豊かな歌にあふれた旋律とロマンの香りをふんだんにまき散らしていることだと感じます。 彼のピアノ・ソナタには他のジャンルの作品と同様に、シューベルト特有とも言うべき叙情性が豊かに表現されています。まるでこんこんと湧き出る泉の如く、歌にあふれた豊かな響きが聴こえてきます。 時には繰り返しの執拗さに辟易とすることもありますが、後期のピアノ・ソナタにはそういうことはなくいつまでもロマンの世界に浸りたいと願うような音楽です。 ベートーベンの理論的な高度の密度を保った作品とは違って、ソナタ形式を変容しながらも古典の様式を踏まえ、豊かな「歌心」に溢れた旋律とシューベルト独自のロマン性を表情豊かに表現しています。1826年に書かれたこの「ピアノ・ソナタ第18番ト長調」もそうした後期のソナタの方向性をっ確立している作品のように感じます。このソナタの出版時に出版社が「ファンタジーとアンダンテとメヌエット及びアレグレット」と書いたことから由来して「幻想」と呼ばれているこのソナタも、叙情性のあるゆったりとした主題(第1楽章)は、まさに「幻想ーファンタジー」と呼ぶにふさわしい音楽です。何度も書きますが、「歌心」に満ちた叙情性いっぱいのシューベルト独特のロマンが広がる夢幻的・幻想的な音楽世界のあるピアノ作品です。愛聴盤 内田光子(ピアノ) (Philipsレーベル 454453 1996年録音 海外盤)「千人に一人」と言われるリリシストのラド・ルプーの繊細なピアノも楽しんでいますが、今日はまるで糸を紡ぐような美しいピアノを聴かせてくれる内田盤を紹介しておきます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1841年 没 フェルディナンド・カルッリ(作曲家)1855年 初演 リスト ピアノ協奏曲第1番1859年 初演 ヴェルディ オペラ「仮面舞踏会」1904年 初演 プッチーニ オペラ「蝶々夫人」1962年 没 ブルーノ・ワルター(指揮者)

2008年02月17日

コメント(4)

-

弦楽セレナーデ/金沢紀行

「金沢紀行」一泊で石川県金沢へ行きました。 JR交通費に宿泊費込み(朝食含む)で1万円が魅力でした。 目的は「雪景色」撮影でした。 しかし思ったよりも雪が少なくて意外でした。 理由は天気がまるで猫の目のようにころころ変わることでした。金沢駅に着いたのが午後1時。 そこからホテルまで徒歩30分、バスなら10分程度なんですが町の様子を見たいので歩きました。 ついた時は曇天。 とりあえず珈琲ショップで珈琲を味わっている間に晴天となり、あちらこちらに積雪が見られたので気分よくしていたのですが、30分珈琲ショップに居る間に天気が変わり空は雪雲となり、店を出て5分ほどで吹雪にちかい降雪に変わっています。 近くのホテル入口に避難。 10分もすれば空は青空に変わりつつあるという天候の変化。土地の人に訊くと「弁当忘れても傘わすれるな」というほど天気の移り変わりがひどいところだそうです。 やっと着いたホテルに荷物を置いて「兼六園」を目指して歩きますが、あいにくの曇天と天気の変化で撮影どころではありません。 地理を覚えることに終始して1日目が終わりました。翌朝8時過ぎにホテルをチェックアウトして向かった先は「武家屋敷界隈」。 ホテルから徒歩10分。 ここでも晴れていた空が雪に変わり撮影の妨げに。 それでも雪が止んでどうにか撮影状態になり撮影開始 加賀百万石の城下町。 昔の面影を残す武家屋敷の佇まいを撮って、そこから徒歩20分のところにある「兼六園」へと向かう。 道中また激しい雪に悩まされながら到着。 するとあの雪は何だったのとばかりに青空が広がり、「兼六園」に居る1時間半ほどは雪に悩まされずに済みました。生活空間のない「兼六園」では積雪が美しく残っており、池のまわりには観光客が三々五々集まっていました。 園内のあちこちを撮ってから向かい側に見える金沢城跡の天守閣の名残をカメラに収めて「東茶屋街」に向かいました。「兼六園」から徒歩15分ほどにある「東茶屋街」は、昔の「茶屋街」の面影を残す小さな界隈で風情を残す家が残っていました。 タイプスリップしたような感さえ覚えるほどでしたが、その通りの真ん中に乗用車を止めているので撮影には不向き。 街筋にある甘味喫茶で30分休憩していると乗用車も出ていったので撮影を澄ませて「兼六園」経由ホテルに戻り、預けた荷物を取ってバスで金沢駅へ。駆け足の旅でしたが雪景色を撮れたので満足でした。 ただ天気の変化には驚きでした。武家屋敷 兼六園 東茶屋街・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『珈琲ブレイクの一曲』 チャイコフスキー作曲 弦楽セレナーデ今日の大阪はまた冷え込み。 予報では雪が散らつくとの冷たさ。 こんな日に熱い珈琲に牛乳を熱く沸かして砂糖を入れたのを混ぜて飲むと体が温まってホッとします。 そんな珈琲ブレイクに今日はチャイコフスキーの「弦楽セレナーデ」を選びました。ピョートル・チャイコフスキー(1840-1893)は不幸な結婚から離婚という彼の生涯で辛い時期を味わってイタリアへ旅立ち、その思い出を書いたのが「イタリア奇想曲」でした。 それから後に書かれた管弦楽作品がこの「弦楽セレナーデハ長調 作品48」でした。 作曲は40歳の時ですから1880年。 有名な大序曲「1812年」と並行して書かれています。 チャイコフスキーの音楽を語る時にいつも言われる音楽の魅力 - 親しみやすい甘く美しい旋律、 スラブ色豊かなメランコリックで、極上の鮮やかな彩りの色彩。 この特徴を最も活かした曲がこの弦楽セレナーデではないでしょうか。 管楽器を1本も使わずに弦楽器編成だけで彼の音楽の魅力を最上の形で語っている、音楽好きを虜にするようなどの部分を切り取っても無駄のない、クラシック音楽を聴く醍醐味を味あわせてくれる最高の音楽の一つだと思います。もう20年くらい前になるでしょうか、ロシア製作の「チャイコフスキー」という映画がありました。 国を挙げての製作だったと覚えていますが、有名なピアノ協奏曲第1番をめぐってニコライ・ルービンシュタインと仲違をした後のチャイコフスキーの苦悩をセリフなしで、ロシアの雪原ばかりの風景にこの「弦楽セレナーデ」をかぶせる描写がありました。 この音楽が実に効果的に使われていて、観る者に音楽と荒涼たる雪の大地で彼の苦悩を見事に語らせていました。放送で聴いてはいましたが、レコード・CDとしてはこの曲を持っていなかったので、映画鑑賞のあとCDショップで見つけたCDをとりあえず買って聴いたことのある曲です。第1楽章冒頭のコラール風のゆるやかなテンポの荘重な雰囲気の序奏が始まると、聴く者はすぐに、はじめに述べた彼の音楽の魅力の世界 - チャイコフスキーの世界 - へと放り出されてしまいます。 スラブ色豊かなメランコリーな(郷愁的な)彩りに満ちた音楽で、私は先に述べた映画の場面 - ロシアの雪の大地を走る「そり」 -を思い出します。第2楽章は演奏会でも単独で演奏される機会の多い「ワルツ」です。 チャイコフスキーが最も愛したと言われるワルツだけあって - 「白鳥の湖」 「くるみ割り人形」 「眠りの森の美女」などで素晴らしいワルツを聴くことができます - 美しく、非常に優美な音楽がヴァイオリン群によって始まります。 ウインナワルツではなく演奏会用のとても優美な、しかもメロディメーカー・チャイコフスキーの美しい旋律にうっとりとするほどの甘美な音楽。 ウイーンのワルツ、フランス・ワルツのようなエレガントな美しさ、そこにスラブ的情感のこもった哀愁あふれる抒情性が見事に一体化した素晴らしいワルツ楽章です。第3楽章「エレジー」 この曲の白眉でしょう。 ラルゲットと指定された楽章で三部形式で書かれており、遅いテンポで深い哀愁に包まれた、甘く美し過ぎるほどの旋律が切な過ぎるほどの情感で迫ってきます。 チャイコフス キーが泣いています。 しかし、決して気品を失うことのない気高さとロシアの哀愁を連綿と歌った名旋律。「エレジー」と名のつく音楽は数多く書かれていますが、これほどに高貴な気品を保ちながら深い哀愁を湛えた「エレジー」はそんなにないのでは、と思うほどの美しく、悲しく、深い哀切に包まれた音楽です。 しばしばこの楽章のみを聴いている時があるほどに、美しさに満ちた「エレジー」です。第4楽章(フィナーレ)は「ロシアの主題による」と書かれており、ロシアの民謡や舞曲を採り交ぜた音楽が「アンダンテ」で描かれており、まさにロシア色満載の旋律にあふれ、ロシア音楽とチャイコフスキー節が融合したこの曲のフィナーレを飾るにふさわしい楽章です。しかし前楽章の「エレジー」と違って快活な感じのロシア色です。 ここに舞曲を置いて「エレジー」との対比をするあたりチャイコフスキーの絶妙の音楽造りに感心します。 そうして楽章終結部の前に第1楽章の序奏主題が再現されて、もう一度哀愁的な気分に戻りこの曲を有機的な統一を果たして全曲を閉じています。愛聴盤 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリンフィルハーモニー (ドイツ・グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG7033 1980年録音)「美麗」とも形容できるカラヤン特有の淡麗・豊麗な音楽をベルリンフィルから引き出した素晴らしい演奏で、カラヤン嫌いの私でも文句のつけようない演奏です。 カップリングはドヴォルザークの名曲「弦楽セレナーデ」です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1829年 没 フランソワ=ジョゼフ・ゴセック(作曲家)1892年 初演 マスネ オペラ「ウェルテル」

2008年02月16日

コメント(8)

-

鳩山法務大臣に一言

「鳩山法務大臣おかしいですよ!」鳩山法務大臣は果たして政治家なのでしょうか? 「法の番人」の最高権力者なのでしょうか? それ以前に人間性を疑いたくなる発言です。鹿児島の公職選挙法違反で起訴されて無実と判明した事件をとらえて「私はあの事件を冤罪と思っていません」と発言して物議をかもしだしました。 最高検察庁ですら「冤罪」の非を認めるコメントを発表している事件です。 平たく言えば「でっち上げ事件」での起訴でした。 これを裁判所が認めて「無罪判決」を出しそれに応えての最高検のコメントでした。それなのに法の最高権力者がこういう発言をすること自体おかしいのです。 何を考えているのかと問いたくなります。 ところが大臣の発言はその「失言」を踏まえて暴走としか言いようのないコメントが堂々と報道陣を前にして行われたのです。「今後一切冤罪という言葉を使わないし、冤罪についての答えをしたくない」と。言いだしたのは大臣です。 また「冤罪」の定義をやりとりしているのではありません。 まるで定義に関して非難されているように答えているのです。そうではないのです。 大臣が国会発言した「冤罪と考えておりません」という答弁そのものを問題にしているのです。 何をもって冤罪でないとお考えなのかまったく不明のまま起訴された人たちに謝罪をしたのかわかりません。大臣、あなたが「冤罪」という言葉を使わなくても、今後お答されなくても「冤罪」に苦しんだ人たちが、この先この言葉を聞くたびにあなたの無責任さを無念の思いで聞くことになるんです。そういうことをお考えになったことはおありですか? 法務大臣として政治家として、いや人間としての資質を疑いたくなります。

2008年02月15日

コメント(8)

-

雪国の風景

「雪国の風景」快晴なら良かったのですがあいにくの雪混じりの曇天でした。 撮影地 石川県金沢市武家屋敷 2008年2月14日

2008年02月14日

コメント(0)

-

「ルスランとリュドミラ」序曲/危ない傘

「危ない傘」昨日は大阪は早朝から雨。 その雨をついて大阪市内に電車で出かけました。 そこで見たものはいかに多くの人たちが他人への心配りを忘れているかということでした。乗客はほとんどは傘持参です。 その人たちが階段を昇り降りするときに傘の先端を後になるように階段を上ったり下りたりしています。 傘の先端はご存じのように先が尖っています。それを自分が見える位置にせずに後ろに伸ばしたままなんです。以前にもこのブログに書きましたが、そんな傘の後ろに幼児・子供・老人が来て何かの不具合で先端で頭を打ったり、目を突いたらどうするのかと思います。 降りるときでもそうです。 前を降りている人に何かが起きると大事に至ります。何故このような心配りができないのか私にはとても疑問です。 自分がそんな事故に逢わないとわからないのでしょうか?凶器にもなる傘の先端にもっと注意すべきだと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクの一曲」 グリンカ作曲 オペラ「ルスランとリュドミラ」序曲ミハイル・グリンカ(1804-1857)はロシア音楽の祖と言われています。裕福な地主の家に生れ育ったグリンカは正式な音楽教育を受けたのはイタリアでした。 当初イタリア・オペラに興味を持っていたのですが(彼の時代にはまだロシア音楽が確立していなくて、貴族階級はベッリーニやドニゼッティなどのイタリア・オペラに心酔していた時代でした)、やがてロシア民族としてロシア音楽に目覚めていったと言われています。当初、家柄によって音楽家になることに反対だった父の勧めに従いグリンカは運輸省に勤めていました。しかし仕事はそこそこにして自ら音楽を学び作曲ばかりしていたそうです。24歳になってグリンカは健康を理由にして退職して静養のために3年間イタリアに移り音楽を学びます。上述の様に最初はイタリアオペラに心酔していたのですが次第に自分の中にロシア語によるロシアに根ざした物語をロシアの響きで表現する国民オペラの創作に力を注ぐようになります。その代表作がオペラ「ルスランとリュドミラ」です。親友でもあったロシアの詩人プーシキンが民話に基づいて作った詩をもとに書いたオペラで、キエフ大公の娘リュドミラ姫が悪魔に誘拐され、姫の3人の求婚者のうち姫を助け出した人が結婚できると大公は宣言します。悪魔との戦いや3人のライバル同士の争いの末、最後に騎士ルスランが姫を救い結婚するという物語です。軽快かつ全力疾走で駆け抜けるような主題が生き生きと華やかに曲のオープニングを告げます。 まるで疾風怒涛のような開始です。 やがてロマンティックな第2主題に移り、再び初めの快速主題が戻って華麗に怒涛のように曲を閉じています。 金管楽器の音の厚い響き、推進する力強さはロシア音楽の強さそのものです。ロシア音楽の息吹ともいうべきエネルギーを感じられる音楽です。今日はそのオペラ「ルスランとリュドミラ」序曲を聴こうと思っています。愛聴盤 エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮 レニングラードフィルハーモニー (メロディア原盤 ビクター音楽産業 VICC2031 1965年録音)この商品番号では廃番となっています。 現在求めえるのは上記ジャケットのディスクのみのようです。 残念ながらこのジャケットの番号は不明です。このムラヴィンスキーの演奏を聴くと他の指揮者のものは聴けないかも知れません。 「神がかり的」とか「神が降りた」としか言いようのない、オーケストラがここまで一糸乱れぬ快速演奏ができるのかと、当初販売されたLP盤で聴いた演奏に呆然とした覚えがあります。 尋常でない激しいティンパニーの叩き、強靭なアンサンブル、どこまで突っ走るのと言いたくなるようなムラヴィンスキーの棒に従いていくレニングラードフィルの合奏力には脱帽です。 しかもこれが演奏会のライブ録音です。 まさに信じられないほどの奇蹟の演奏です。 いやムラヴィンスキーとレニングラードなら奇蹟ではないかも知れません。収録曲「ルスランとリュドミラ」序曲「モスクワ河の夜明け」(ムスルグスキー)「ババ・ヤガ」(リャードフ)「フラグメント第10番」(グラズノフ)「フィガロの結婚」序曲(モーツアルト)「トゥネラの白鳥」(シベリウス)「牧神の午後への前奏曲」(ドビッシー)「ローエングリン」第3幕への前奏曲(ワーグナー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1883年 没 リヒャルト・ワーグナー(作曲家)

2008年02月13日

コメント(4)

-

ドヴォルザーク 交響曲第7番

「珈琲ブレイクの一曲」 ドヴォルザーク作曲 交響曲第7番ニ短調このブログでも再三書いていますように私にはドイツ・オーストリアの音楽よりはるかに親しみを持てるのが民族音楽が根ざしたクラシック音楽です。 スペインのグラナドス、ファリャ、ロシアのR.コルサコフやチャイコフスキー、チェコのスメタナやドヴォルザークなどがそれです。その理由は非常にわかりやすい音楽であり、旋律に親しみを持てます。 やはりローカル色豊かな音楽は心に入ってきやすのかも知れません。 そういう意味でもドヴォルザークはとても好きな作曲家の一人です。アントニン・ドヴォルザーク(1841-1904)は9曲の交響曲を書き残しています。 最も有名なのが第9番「新世界より」で古今東西一番親しまれている交響曲の一つでしょう。 チェコやスラブ的な民族音楽を基調にして親しみやすい旋律で魅了する彼の交響曲の中でも、この第7番は多少趣きを異にしています。この第7番は1884年から1885年にかけて作曲されたており、交響曲第6番までとは一線を画す作品となっています。 特に第6番の郷愁を誘うような土着的な音楽から脱皮して円熟味を示す作品となっています。 それまでの交響曲にみられるスラブ的な情緒の香りが影を潜め、内省的で普遍的な音楽の佇まいをみせている作品です。ドイツ後期ロマン派的な色合いに染まった作品です。 とは言うもののやはりチェコ国民樂派ドヴォルザークの音楽ですから、各楽章(4楽章形式)にはやはり民謡風の旋律が散りばめられていることには間違いなく、親しみの持てる旋律が随所に表れています。第8番、第9番「新世界より」の影になっていますが、とても聴きごたえのある演奏時間約40分の作品に仕上がっている曲です。 珈琲ブレイクに聴くには少し長い重厚な音楽ですが。愛聴盤 ラファエル・クーベリック指揮 バイエルン放送交響楽団(ORFEOレーベル ORFEOR594031 1978年録音 海外盤)ドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲とのカップリングで独奏ヴァイオリンはピアニスト・シフの奥さん、塩川悠子が弾いています。・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー1896年 没 アンプロワーズ・トーマ(作曲家)1915年 没 エミール・ワルトイフェル(作曲家)1924年 初演 ガーシュウイン 「ラプソディ・イン・ブルー」

2008年02月12日

コメント(4)

-

「タラのテーマ」

「珈琲ブレイクの一曲」 映画「風と共に去りぬ」~タラのテーマ 今日の珈琲ブレイクでは映画「風と共に去りぬ」の音楽から「タラのテーマ」を聴くことにします。 1939年製作のアメリカ・ハリウッドの超大作映画。 70年前に製作されて今だに世界中から愛される映画。 原作(ハワード・ミッチェル著)から飛び出したスカーレット・オハラ役のヴィヴィアン・リー、レット・バトラー役のクラーク・ゲーブルはこの二人をおいて他に適役なしと言われた配役。 何度も映画館でリヴァイヴァル上映されており、最近ではデジタル・リマスターされて色彩なども大幅に改善されて観やすくなっています。 映画館で上映される時は必ずと言っていいほど足を運んで大スクリーンで楽しんでいます。私にとって「永遠の映画」となっています。 大プロデューサー・セルズニックによって製作されて、ビクター・フレミングが監督、そしてハリウッドに革命を起こしたと言われるマックス・スタイナーが音楽を受け持っています。映画の第1部終了間際で(南北戦争で負けて北軍に何もかも奪われて)スカーレットが叫ぶセリフが凄い! 「神よ、お聞きください!この試練に私は負けません、家族にひもじい思いはさせません。たとえ盗みをし、人を殺してでも! 神よ誓います。 二度と飢えに泣きません!」 スカーレットが空に向かって誓う場面です。そしてレットがスカーレットの許を離れてしまいタラの広大な大地を臨みながらスカーレットが独白するラストシーン。 「みんな、明日、タラで考えることにしよう。 そしたら、何とか耐えられるわ。 明日、あの人を取り戻すこと方法を考えよう。 明日はまた明日の陽が照るから」この映画の素晴らしさを盛り上げているのがハリウッドに革命を齎したと言われているマックス・スタイナーの音楽です。 「タラのテーマ」と「エンディングのテーマ」がとりわけ素晴らしい効果を生んでいます。スタイナーはオーストリア系アメリカ人で、父は映画「第三の男」で有名なウイーンの観覧車のある遊園地の経営者で、スタイナーはグスタフ・マーラーに作曲を師事して、ヨハネス・ブラームスにもピアノの師事を受けている本格的な音楽家です。この人のことを語り出すと長くなりますから省略しますが、ハリウッドで「風と共に去りぬ」の製作者セルズニックに拾われて映画「キング・コング」の音楽を担当したことから、ハリウッドで活躍を始めます。「アンダースコアー」形式を採り入れた最初の作曲家がスタイナーでシンフォニックな音楽を映画の中に採り入れています。 これが「革命」と呼ばれるものです。 「アンダースコアー」とは映画の中のアクションや、特定のシーンの情感・雰囲気、登場人物の感情の変化などをサポートする音楽のことを呼びます。「キング・コング」以降ハリウッドに映画音楽の巨匠として君臨します。 超有名曲はバーグマンとハンフリー・ボガート共演の「カサブランカ」であり、サンドラ・ディーとトロイ・ドナヒュー共演の「避暑地の出来事」(夏の日の恋)が残されています。アカデミー音楽賞を3度受賞しています。 1965年に引退するまでに書いた映画音楽が何百本もある、まさに「ハリウッドの巨匠」でした。今日は彼の代表作、いや映画音楽の代表作「風と共に去りぬ」から「タラのテーマ」を聴いてみたいと思っています。愛聴盤 「スクリーンテーマ名曲集」(DENON CREST1000シリーズ COCO70468 )ヘンリー・マンシーニやエルマー・バーンスタインが指揮したイギリスのロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で1000円盤です。収録曲「ひまわり」「ゴッド・ファーザー」~愛のテーマ「シャレード」「カサブランカ」組曲「ティファニーで朝食を」~ムーン・リバー「マイ・レフト・フット」「アラモ」~遥かなるアラモ「荒野の七人」「ベン・ハー」序曲「大脱走」「風と共に去りぬ」~タラのテーマ「十戒」序曲

2008年02月11日

コメント(8)

-

メトネル ピアノ協奏曲第2番/11年振りの降雪

「11年振りの降雪」この時間なら日付も変わってもう昨日となりましたが、大阪は11年ぶりの雪となりました。大阪市内は積雪5cm。 私の住んでいる泉州でも3cmはありました。 この記事を書いている間も屋根に積もった雪が「ドサッ」と瓦の上から滑って庭に落ちる音が聞こえてきます。 こんな音を聞いたのはもう遠い昔のような気がするほど大阪では雪は積もっていませんでした。 電気炬燵に入っていても背中がやけに寒い夜です。 今年の冬はほんとに冷えます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクの一曲」 メトネル作曲 ピアノ協奏曲第2番ハ短調ニコライ・メトネル(1880-1951)は、ラフマニノフやスクリャービンと並ぶロシアの作曲家兼ピアニストとして近年つとに名前が知られるようになりました。 ロシアの指揮者でもありピアノ演奏でも卓抜した手腕を持つスベトラーノフや、ロシアの大ピアニスト・ウラジミール・トロップや現在日本に居を構えて活動している女性ピアニストでトロップ門下のメジューエワなどの演奏・録音活動などが浸透してきたのでしょうか? メジューエワは必ずと言っていいほど彼女のリサイタルにはメトネルのピアノ音楽をプログラムに入れていますし、入ってなくてもアンコールでは演奏しています。メトネルはラフマニノフ同様に1917年のロシア革命によって西側に亡命して最後は1951年にロンドンで亡くなっています。 その間インド南部マイソールのマハラジャ王からの経済援助を受けて活動したことも有名なエピソードとして残っています。プロコフィエフの音楽に対して「あれが音楽なら私のは音楽ではない」と語ったと言われるほどメトネルの創り出す音楽は前衛的でなく、むしろ古典的と呼んでいいほどにロマンいっぱいの親しみやすい音楽ばかりです。 メトネルを「ロシアのブラームス」と呼ぶ人さえいます。今日は「ピアノ協奏曲第2番ハ短調」を採り上げました。 メトネルの音楽は後期ロマン派のような旋律でロマンティックな香りのする音楽が多いのですが、この協奏曲第2番もその例にもれず多分にロマンの香りをただよわせた作品となっています。ロシア民話を採り上げて多くのピアノ独奏曲を書いていますが、その中でも「おとぎ話」という曲が多く書かれています。 作風はドイツ音楽の影響を受けているのか「後期ロマン派音楽」の名残を持ち、同時代のスクリャービンのような前衛的な作品ではなく、古典様式と後期ロマン派の書法に、ロシア・ロマンとでも言える感情表現を濃厚に盛り込んだ作風だと感じます。 ラフマニノフの作風と似たところもあります。ピアノ協奏曲第2番の第1楽章は、ロシア的哀愁を帯びながら、まるでドイツ後期ロマン派そのもので、しかも古典美の影が感じられて曲想はヴィルトーゾ(巨匠風)的な趣がたっぷりです。 第2楽章はガラッと趣が変わり、濃厚なロシア・ロマンに包まれた佇まいで、聴く者を泣かせてくれるほどのロマンティックな魅力に溢れており、この曲の白眉ではないでしょうか。ピアノ好きで未聴の方にはお薦めの音楽です。愛聴盤 コンスタンティン・シチェルバコフ(P) イゴール・ゴロフスチン指揮 モスクワ響 (Naxosレーベル 8.553390 1996年録音 輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1881年 初演 オッフェンバック オペレッタ「ホフマン物語」1882年 初演 リムスキー=コルサコフ オペラ「雪娘」

2008年02月10日

コメント(4)

-

相撲協会への疑問/美帆さん、ありがとう

「美帆さん、ありがとう」美帆さん、昨夜はありがとうございました。 楽しいひと時でした。 でもあなたと呑みに行く時はどうしていつも同じ常連客ばかりなんでしょうね。 判で押したように同じメンバーが集まっています。 不思議な縁ですね。 昨夜は冷たい、冷蔵庫のような寒い夜でしたが風邪を引かずに無事帰られましたか? 下り道でさぞ寒かったと思います。 大丈夫でしたか? また機会があれば「吟」へ行って、美帆さんのいい喉を聴かせて下さい。 ほんとにお疲れ様、ありがとうございました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「相撲協会の責任の取り方に疑問]時津風部屋の不祥事問題でとうとう元親方と兄弟子が逮捕されました。 大相撲の歴史の中での大きな汚点が残りました。 ところが私には相撲協会の態度に大いに疑問が残ります。 北の湖理事長はいつもこの問題になると「警察の捜査が続いているので申し上げられません」というコメントが、この問題が発覚して以来言い続けています。そして何の問題もないかのように理事長に再選されています。 一般企業では考えられないことです。 朝青龍問題、相撲不人気、そしてこの暴行事件と重なった一連の不祥事が昨年一気に噴き出しました。 昨年の九州場所の不入りは目を覆いたくなるような事態でした。 これだけの問題を抱えて役員改選を行い、理事長の再選が反対もなく進められている組織も珍しく、一般社会常識とかけ離れた考えに見えて仕方がありません。 今の社会通念からすれば理事長再選はあり得ないと思います。 また仮にあったとしても協会はもっと心を開いて今後の指針なり考え方を機会あるごとに世間に公表して、理解を求めていくべきだと思います。 一般社会通念からすればこの不祥事でのトップの責任は免れません。まして再選などとは。 ここに相撲協会の考え方の甘さを感じます。「特殊な閉鎖社会」として認知されるべきではありません。 世間は「ぶつかり稽古」を誤解してはならないのですが、その点ももっと知らしめるべきだと思います。 この稽古は相撲の基本の一つです。 絶対にはずしてはならない基本です。 これと今回の不祥事を明確に区別する理解が必要です。「特殊な閉鎖社会」から「開かれた社会」へと変わり世間が納得する協会運営に変わって欲しいと思います。 それがわずか17歳にして命を散らしていった若者の無念さを晴らす方法の一つだと思います。

2008年02月09日

コメント(0)

-

ヨアヒム ヴァイオリン協奏曲/何故入力した記事が消えるの?

「入力した文字が何故消えるの?」今日だけではありません。 言葉を考え一生懸命になって書いた文章が今までも突然消えてしまうことがありました。 今日もほぼ最後まで書いてきた文章が突然消えてしまい、もう二度と書く気力がないほど落ち込んでいます。 キイへのミス・タッチでもありません。 入力した言葉が変換されるまで時間がかかりそして消えてしまいました。何度となくこういう事が過去にもありました。 気を静めてもう一度挑戦してきましたが、今日のようにほぼ最後まで書き終えている段階で、消えてしまいますともう一度書く意欲が萎えてしまいます。何故なんでしょうか? 何故こういうことが起こるのでしょうか? こんな事ってありませんか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクの一曲」 ヨアヒム作曲 ヴァイオリン協奏曲ニ短調ヨゼフ・ヨアヒム(1831-1907)は作曲家としてよりもヴァイオリン演奏家としての名前が有名な人で、特にブラームスとの親交はつとに有名です。 多くの有名作曲家が彼にヴァイオリン曲を献呈していることでも窺い知れます。 ブラームスのコンツェルトやドヴォルザーク、ブルッフ、シューマンなどもヴァイオリン協奏曲を彼に献呈しています。おそらく19世紀半ばを代表する傑出したヴァイオリニストであり、指揮者(ロンドンでブラームスの交響曲第1番の初演を行っています)であったようです。 また教育者としても有名で現代の名演奏家も多数孫弟子として活躍しています。 ミルシティン、シゲティ、ハイフェッツや日本では先日亡くなった江藤俊哉や諏訪根自子、前橋汀子などもヨアヒムの門下生から教わっています。その彼が作曲した音楽が残されています。 今日の話題曲、ニ短調のヴァィリオン協奏曲作品11もその一つです。 「ハンガリア風」という副題も付けられている約35分の演奏時間を要する本格的な協奏曲です。一聴して誰もが感じるのがブラームスの書いたヴァイオリン協奏曲ではないでしょうか。 非常に渋い音楽で和声もブラームスのそれとよく似ています。 とにかくロマンティックです。ドイツ後期のロマン派音楽をそのまま踏襲したような音楽が35分間繰り広げられています。伝統的な3楽章形式で書かれており、第1楽章は約20分を要する大曲となっていて、ここではまさに「ブラームス的世界」が展開しております。 旋律は甘美で流れるような独創ヴァイオリンの美しさに耳を奪われるようです。 まさにブラームスです。 第2楽章の「ロマンスーアンダンテ」ではロマンの香りいいっぱいの音楽が展開しています。では何故彼の曲が現代ではあまり演奏されないのか? 何度も聴いているうちにヨアヒムの個性としての音楽が聴こえてこないきらいはあります。 模倣ではないのでしょうが、この程度の音楽ならブルッフやブラームス、シューマンなどの協奏曲よりはるかに個性のない音楽として聴こえてくるからでしょうか?しかし、ロマンティックなヴァイオリン協奏曲の醍醐味を味わうには他の作曲家と遜色のない美しさにあふれています。ヨアヒムのエピソードとして有名なのがあります。 1904年の今日(2月8日)シベリウスのヴァイオリン協奏曲がドイツで初演された日なんですが、この初演を聴いたヨアヒムは「つまらない曲だ」とコメントしたと伝えられています。 何故このシベリウスの名曲をそういう風にコメントしたのかわかりません。 少なくともヨアヒム自身の協奏曲よりはるかに優れた作品だと思うのですが。愛聴盤 アーロン・ロザンド(Vn) ルイス・デ・フロメント指揮 ルクセンブルグ放送菅(ESXレーベル CDX5102 1971年録音 USA輸入盤)「ロマンティックヴァイオリン」というタイトルで2枚組CDです。 他にフーバイの協奏曲やエネスコ、イザイ、ウェニアフスキーなどの小品集が収録されています。 ロザンドらしいロマンティックなヴァイオリンの音色が楽しめるディスクです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1872年 初演 ヴェルディ オペラ「アイーダ」(イタリア初演)1874年 初演 ムソルグスキー オペラ「ボリス・ゴドノフ」1904年 初演 シベリウス ヴァイオリン協奏曲1938年 誕生 エリー・アメリング(ソプラノ)1946年 初演 バルトーク ピアノ協奏曲第3番

2008年02月08日

コメント(11)

-

J.S.バッハ 「シャコンヌ」

「珈琲ブレイクの一曲」 J.S.バッハ作曲 「シャコンヌ」この記事は以前にも掲載しましたものですが、ここに付け加えることはありませんので、このまま修正・加筆せずに掲載しておきます。ヨハン・セバスチャン・バッハ(1765-1750)はその生涯で4つの場所で作曲を行っています。 それは大きく分けてという意味ですが、「ミュールハウゼン時代」は1703年~1708年。 「ワイマール時代」が1709年~1717年まで。 1717年~1723年が「ケーテン時代」。 1723年~1750年の「ライプチッヒ時代」。これらの土地でバッハは教会や宮廷の礼拝堂での職に就いて教会のオルガン奏者や楽長などの職を経験しています。 必定作曲される音楽はオルガン曲やカンタータなどの教会に関係する音楽が多くなっています。 例外は「ケーテン時代」で、ここの領主がカルヴィン派(プロテスタントでこの世の富と繁栄は神の祝福であり、勤労と富の蓄積を神の栄光を讃える行為として肯定し、禁欲的によく働き、富の蓄積を促進した資本主義の形成に内面的に大きな役割を果たした教義とされて有名です)に属していたので、教会のオルガン曲や教会音楽を作曲する義務から解放されて、世俗的な音楽を書くことに専念でしたのでした。 それが無伴奏のヴァイオリン曲やチェロ曲が生まれた背景となっています。この「ケーテン時代」には、「ブランデルブルグ協奏曲」や「ヴァイオリン協奏曲」、「無伴奏チェロ組曲」、「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」、教育用の「平均律クラヴィーア曲集」、「イギリス組曲」、「フランス組曲」が生まれています。ドイツ・バロック時代の遺産とも呼ばれるこうした器楽曲の傑作がケーテンの領主に仕えたことから生まれているのです。 なかでも「無伴奏チェロ組曲」は”チェロの旧約聖書”とも呼ばれるチェロ楽器の最高の作品としても、現代のチェロ奏者にとって最高峰の極みに立つ曲とされています。一方、ヴァイオリン曲としては3曲の「無伴奏ヴァイオリン・ソナタ」、3曲の「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ」がヴァイオリン奏者の「聖書的」存在となっていることは間違いのない作品です。ヴァイオリン奏者としても研鑽を積んだバッハは、ヴァイオリン奏法を消化して先達を超える芸術作品として生み出しているのが「無伴奏」なのです。 単なる旋律楽器としてでなく、対位法的な和声の創意、まるで伴奏的な多声的な響きを創り、作曲技法に見事な昇華を成した芸術作品として創り上げています。多くのヴァイオリン奏者はこれらの作品を舞台で弾いたり、録音をしたりすることが一つの目標としていることは間違いのないことです。 あの有名なダヴィッド・オイストラフは結局一度もこれらの作品を録音に残さなかったことからしても、容易な曲でないことが計り知れることです。 ひときわ輝く演奏にするのは精神的な充実、人生体験などが要求されるのでしょう。「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番 二短調 BWB1004」の第5楽章「シャコンヌ」は特に技巧を要する曲で、もともとスペイン舞曲が原型で、短い主題を何度も変装を繰り返す意味となった曲で、バッハここで30回もの変奏を試みており、非常に難しい技巧を要求される、素晴らしく美しい、威厳をもった曲に仕上がっています。 コンサートなどや録音などでも単独で採りあげられる有名なヴァイオリン曲で、約15~6分を要する大曲です。愛聴盤(1) ナタン・ミルシティン(Vn)(グラモフォン 457701 1973年録音 海外盤)ヴァイオリンの美音と言えばこの人。 美音に裏打ちされバッハ音楽の美しさを極めた決定的名盤。 無伴奏ソナタ・パルティータの全集(2) ヘンリク・シェリング(Vn)(グラモフォン 453004 1967年録音)知性的演奏の代表盤。 厳しいバッハへの姿勢がひしひしと訴えかけてくる名盤。 無伴奏ソナタ・パルティータ全集。(3) ヨゼフ・シゲティ(Vn)(ヴァンガード原盤 DENONレーベル COCQ83794 195-56年モノラル録音)厳しい姿勢のバッハ。 決して美音ではないが音楽はそれを凌駕する古典的名演奏。 全集盤(4) 前橋汀子(ソニー・クラシカル SRCR2677 1988年録音)端正な造形、歌にあふれた抒情豊かな演奏に魅かれます。 これも無伴奏ソナタ・パルティータ全集。編曲版(1) ミハイル・プレトニフ(P)(グラモフォン 471157 2000年11月カーネギーホールライブ 海外盤)ブゾーニ編曲版で「シャコンヌ」のみの演奏。 荒々しい一気呵成に弾きこんだ演奏。 聴く人には賛否両論が出ると予想される演奏。(2) 小菅 優(P)(ソニー・クラシカル SICC545 2005年11月カーネギーホールライブ)まだ20代の小菅がニューヨークのファンに問うた畢生の名演。 遅めのテンポで曲をじっくりと弾いた素晴らしい逸材の名演。ブゾーニ編曲。 これも「シャコンヌ」のみの単独演奏。(3) ニコライ・デミジェンコ(P)(ハイペリオン CDA66566 2001年8月録音 海外盤)じっくりと旋律を歌わせて絶品の演奏。 現在この盤が最も普遍的なピアノ演奏かも知れない。 ブゾーニ編曲。 バッハ音楽編曲集の1曲。(4) レポルド・ストコフスキー 指揮 RCAビクター交響楽団(RCA原盤 BMGジャパン BVCC8901/2 1974年録音)ストコフスキーがオーケストラ用に編曲した版で、音楽宇宙がオリジナルから飛び出して独自のファンタジックな世界へと誘う、原曲とは全く違うバッハの世界が広がる名演。(5) 福田進一(ギター)(DENON CREST1000 COCO70812 2000年録音)アンドレ・ゼコビア編曲 ギター好きにはいいかも知れませんが、バッハの深遠な世界とは遠い次元の演奏。 1000円盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1786年 初演 モーツアルト オペラ「劇場支配人」1875年 初演 ラロ 「スペイン交響曲」

2008年02月07日

コメント(2)

-

堀江牧生(チェリスト)

「注目の高校生チェリスト」大阪出身の東京音楽大学付属高校2年生の堀江牧生(17歳)のリサイタルが2月9日(土)大阪市中央公会堂で開かれます。 3歳からクラシック音楽好きの父親の勧めでチェロを始め、6歳から毎年リサイタルを開催。 数々のコンクールで賞を受賞しているほか、昨年8月に大植英次指揮の下で大阪フィルハーモニー交響楽団とも共演するなど、若くして経験豊富。今年に入ってからもニューヨークで1年間の音楽活動を目指すオーディションに最年少で参加・・・・・・・・・・・・「将来はソリストとして活動したい。 そのためにもいずれはクラシックの本場でもある欧米で勉強したい」・・・・・ 以上平成20年2月4日産経新聞夕刊記事から 演奏曲目バッハ 「無伴奏チェロ組曲第5番」ベートーベン 「チェロ・ソナタ第3番」シューマン 「アダージョとアレグロ」ブラームス 「チェロ・ソナタ第1番」日付と場所 平成20年2月9日(土) 大阪市中央公会堂開演 午前10時半ピアノ伴奏 鈴木華重子入場料 1000円この若きチェリストのことはこの記事で初めてしりました。 記事によれば何とも凄いチェリストが出てきたものです。 演奏曲目も堂々としたプロが舞台で演奏する作品ばかり。 土曜日の朝、きっと爽やかな演奏に出会えるだろうと思い、切符はまだ購入していませんが聴きに出かけようと思っています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」 1851年 初演 シューマン 交響曲第3番「ライン」1903年 誕生 クラウディオ・アラウ(ピアニスト)2005年 没 ラザール・ベルマン(ピアニスト)

2008年02月06日

コメント(6)

-

「コーカサスの風景」

「珈琲ブレイクの一曲」 イワーノフ作曲 組曲「コーカサスの風景」今日はロシア物であまり演奏されない美しい旋律で風景を描写した音楽を聴こうと思います。風景の素晴らしさを音楽に書いた作品は数多く残されています。 メンデルスゾーンの序曲「フィンガルの洞窟」、「イタリア」交響曲、R.シュトラウスの「アルプス交響曲」、チャイコフスキーの「イタリア奇想曲」、アルベニスの「寄港地」など思い浮かぶだけも楽しいものです。以前にもか書きましたが私は民族音楽や国民学派の音楽をとても気に入っています。 ドヴォルザークやスメタナ、ファリャ、アルベニス、チャイコフスキー、サラサーテなどがそいう作曲家になります。 まるで絵画を観るように土地の音楽が親しみやすく心に入ってきます。 とても素直にその音楽を楽しむ利点があります。今日の「コーカサスの風景」もその一つです。 作曲者はイッポリトフ・イワーノフ(1859-1935)。 ロシア国民学派の一人でリムスキー=コルサコフに学んでいます。 現在のグルジアの音樂学校の校長も勤めています。コーカサスは日本では「カフカス」と表記される黒海とカスピ海に挟まれた地域を指しており、ソ連崩壊後はアゼルバイジャン、アルメニア、グルジアなどに分離された民族紛争の激しい地域です。「コーカサスの風景」は4曲から構成されていて第1曲「渓谷にて」渓谷にこだまするホルンの音で開始されて、川の流れや駅馬車の笛の音も交じっています。第2曲「村にて」東洋的な雰囲気の持った不思議な旋律(イングリッシュ・ホルンとヴィオラ独奏)を中心にした神秘的な音楽です。 中間部は異国情緒的なタンバリンによる踊りが描かれ、最後はラルゲッとに戻って静かに曲を閉じています。第3曲「イスラム寺院にて」村の人々のイスラム寺院での祈りが描かれるアラビア風音楽。第4曲「酋長の行進」全曲中最も有名な曲で、軽快な東洋風旋律によって次第に盛り上がっていきます。 一度聴くと忘れられない旋律です。イッポリトフ・イワノフの作品はこれ一曲で有名と言っても過言ではないでしょう。西洋と東洋の入り混じるコーカサス地方を描いた秀作です。1895年の今日(2月5日)、作曲家自身によってモスクワで初演されています。 初演日にちなんで今日の珈琲ブレイクには「コーカサスの風景」を聴こうと思っています。愛聴盤 「ロシアン・スケッチ」デヴィッド・ジンマン指揮 ボルティモア交響楽団(テラーク原盤 CD80378 1994年録音 海外盤)収録曲グリンカ オペラ「ルスランとリュドミーラ」序曲R=コルサコフ 序曲「ロシアの復活祭」チャイコフスキー 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1887年 初演 ヴェルディ オペラ「オテロ」1895年 初演 イッポリトフ=イワーノフ 組曲「コーカサスの風景」1911年 誕生 ユッシ・ビョルリンク(テノール)

2008年02月05日

コメント(0)

-

ワルツ「美しき青きドナウ」

「珈琲ブレイクの一曲」 ヨハン・シュトラウス作曲 「美しき青きドナウ」1866年のプロシアとの戦争で大敗した直後、ウイーンの合唱指揮者ヘルベックの依頼で書かれた音楽で、敗戦でいつもの明るさを失い暗い気分沈んだウィーン市民を慰めるに充分役に立った作品です。気分の沈むウイーンの人たちを何とか鼓舞しようとヨハン・シュトラウスの頭に浮かんだのが「ドナウ川」でした。 それもドイツの偉大な詩人カール・ベックの詩の一節でした。 母なる川ドナウを讃えたこの一節はウイーンの失意の人たちを奮い立たせることができると考えて、この詩に音楽を付けて男声合唱曲として完成させたのでした。 後になってオーケストラ演奏用に編曲したこのワルツがウイーンの人たちに大いに受けたのです。弦楽器のトレモロに乗ってホルンが静かに主題旋律を奏し、ドナウ川の源流と黒い森の情景が描かれます。やがてワルツに変わっていき、ニ長調の例の有名な主部になります。その後、明るい5つのワルツが奏された後主部が再現されて華やかなコーダを迎えます。 演奏時間約10分のヨハン・シュトラウスの名刺代わりの代表的なワルツです。クラシック音楽を聴き始めた12~13歳の頃、「春の声」「アンネンポルカ」「ウイーンの森の物語」「皇帝円舞曲」などワルツやポルカをいつも聴いていたのを思い出します。 ほんとに夢中になって聴いていました。 やがて大曲を聴くようになってこういう曲から遠のいていきました。 交響曲や大作の管弦楽曲、協奏曲、オペラなどを聴き始めて疎遠になっていました。 毎年元旦恒例のウイーンでの「ニューイヤーコンサート」も観なくなって久しくなりました。今日は子供時代の思い出にふけりながらこの曲を始めディスクに収録されていますワルツやポルカを心ゆくまで楽しもうと思っています。 愛聴盤(1) ウイリー・ボスコフスキー指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD5032 1979年録音)25年間弾き振りで楽しませてくれたボスコフスキーの最後の「ニューイヤーコンサート」のライブ録音。 後の有名指揮者によるワルツの世界とは違ってウイーンフィルの家庭的な演奏が楽しめる1枚で、DECCAの記念すべきデジタル録音の最初の1枚です。(2) カルロス・クライバー指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団(SONYレーベル SRCR2083 1992年録音)クライバーが指揮台に立つのかやきもきしたことを思い出す貴重な演奏の記録。 1992年のニューイヤーコンサートの記録。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1912年 誕生 エーリッヒ・ラインスドルフ(指揮者)

2008年02月04日

コメント(4)

-

モーツアルト 交響曲第25番ト短調/ライブ録音への疑問

「ライブ録音への疑問」当節放送音源による演奏会やコンサートそのものを録音した音源が出回っています。 レコード会社にすればスタジオのセッション録音に比べるとコストを抑えられるので大歓迎かも知れません。 特にオペラのスタジオ録音ともなると歌手、合唱団、指揮者、オーケストラと大規模な編成が必要ですが、舞台上演の録音ともなれば大幅にコストダウンできます。音楽は五線譜に描かれているだけですからどうしても再現芸術家による演奏が必要となります。 そうでないと私たちは音楽を聴いて楽しめません。 録音という方式がなかった時代ならいざ知らず、今や家庭で好きな音楽、聴きたい音楽を映像や録音された媒体で楽しめます。 コンサート以外に音楽を楽しめる時代でもありません(家庭内コンサートが別にして)。スタジオ録音以外にコンサートでの録音は一種違った雰囲気で、一期一会の機会を楽しむことができます。 セッション録音ならキズがあれば録り直しが出来ますが、コンサートでの演奏ではそれが出来ません。 そこに私は魅力を感じます。 演奏家と言えども人間です。 ミス・タッチやオーケストラなら音が揃わないこともあるでしょう。 それは聴き手が百も承知でそういうライブ録音という媒体を買って楽しんでいます。ところがライブ録音と言えども必ずしも一発録音でなくて2日・3日間とあるコンサートからのつぎはぎがあります。 ひどい時はそのキズのみを修正するためにセッション録音でつないでいるのもあります。 そこに私は疑問を感じます。キズがあってもいい、そのキズは当日演奏された記録なのですからそのままの形で残してこそライブ録音、一期一会の記録ではないかと思います。演奏家の許可が出ないと媒体として発売はされません。 演奏家もまた修正に疑問を抱かないのでしょうか。 大いなる疑問が残ります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクの一曲」 モーツアルト作曲 交響曲第25番ト短調35歳の生涯で41曲の交響曲を書き残したW.A.モーツアルト(1756-1791)にとって短調の曲は2曲だけで、他の39曲はすべて長調で書かれていて底抜けに明るい音楽ばかりです。 しかもこれら2曲の短調はどちらも「ト短調」で「走りぬける悲しみ」として表現されるようにアレグロという速いテンポの中に「悲しみ」が塗りこまれています。2曲のト短調のもう一つの方は有名な第40番です。 私はベートーベンやブラームス、ブルックナー、それ以前のバッハ、ヘンデル、ハイドンなどの音楽に比べてあまりモーツアルトを好まないのですが、彼の書いた短調にだけはどうしても耳が寄っていきます。モーツアルトの「悲しみ」は後のロマン派やロシアの作曲家のような遅いテンポでのたうちまるような「悲哀」でないところに深い共感を覚えるのでしょうか。 彼は純粋な心を持った人間であったと研究者は書いています。 目の前に起こる現象や人の言葉をそのまま受け入れる純粋な魂の持主であったと言われています。モーツアルトのエピソードの中にこういうのがあります。 彼は子供の頃から同じ質問をするのが好きで、「僕のこと好き?」と訊き「好きだよ」と言われると飛びあがって喜び、「好きじゃじゃないさ」と言われると両目にいっぱい涙をためていたそうです。この第25番はモーツアルト17歳の頃に書かれたと言われており、第40番に対して「小ト短調」とも呼ばれる作品ですが、41曲の交響曲の中でたった2曲しか書かなかった短調の曲は何を意味しているのでしょうか? 第1楽章冒頭等の劇的とも言える「悲しみ」の表現は「目にいっぱい涙をためている」17歳のモーツアルトが、心の悲しみを精一杯に訴えてくるようです。愛聴盤 サー・チャールズ・マッケラス指揮 プラハ室内管弦楽団(テラーク・レーベル CD80165 1987年録音 輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1809年 誕生 フェリックス・メンデルスゾーン(作曲家)1823年 初演 ロッシーニ オペラ「セミラーミデ」1844年 初演 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」1901年 初演 フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」(最初の3曲)

2008年02月03日

コメント(6)

-

スッペ 「軽騎兵」序曲

「珈琲ブレイクの一曲」 スッペ作曲 喜歌劇「軽騎兵」序曲「ウインナ・オペレッタ(喜歌劇)の父」と呼ばれるスッペ(1819-1895)の名刺代わりのような超有名曲。 クラシック音楽を聴くことに本当に道があるなら「入門」という場所に位置する、クラシックを好きになるきっかけとなる曲。 少年時代からウイーンで過ごし、ウイーンをこよなく愛したスッペ。 オッフェンバックが創始した「オペレッタ」に刺激されて、ウイーンで最初にオペレッタを作曲したスッペ。31曲もオペレッタを書いた、まさに「オペレッタの父スッペ」。 ウイーン風の優雅さと美しい旋律に彩られた楽しい音楽。 明快で、軽快で流麗な旋律。 現代では上演されることは無くても、スッペの代名詞のような序曲。 軍隊生活を軽妙に描いていると言われていますが、ストーリーも何もわからないで50年以上聴き続けています。 冒頭の金菅によるファンファーレの小気味良さ。 これを聴くと胸がす~とします。ハンガリーの舞曲「チャルダッシュ」なども用いており、劇中の音楽などを使って軽妙に描かれた序曲。 いつ聴いても楽しい音楽です。今日の紹介盤はヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の1969年の録音盤です。 カラヤン美学開放の美麗・豊麗なサウンドが部屋を満たしてくれます。 本質的には私はカラヤンを好きな指揮者の中に入れないのですが、こういうオペラ序曲や間奏曲を演奏すると、実に美しく輝く指揮者です。極限とまで形容できそうなカラヤンによってまるで研磨作業のように磨き抜かれたベルリンフィルのゴージャスなサウンドがたまらない魅力です。こういう作品は「通俗名曲」とかのジャンルの中に入れられて、「クラシック音楽入門用」として録音・販売されていますが、この演奏は何度繰り返し聴いても飽きがきません。 ここまでに仕上げる努力はやはりカラヤンの天性のような美学に基づいているのでしょう。 オーケストラの名人技と完璧な機能美を備えておればこそ、意気軒昂に華麗に、時には妖艶なまでに響きを変えて極上のブレンドで作品の持つ魅力を伝えてくれます。アンチ・カラヤンも脱帽の万人にお薦めの極上のエンターテイメントが広がっています。一日の始まりで味わう珈琲のお伴にでも、午後の珈琲ブレイクにでも、ひとときの安らぎを得る音楽として恰好の曲ではないでしょうか。愛聴盤 「カラヤン・オペラ名序曲集」 カラヤン指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG9680 1969-73年録音)収録曲「ウイリアム・テル」序曲「セビリアの理髪師」序曲「こうもり」序曲「軽騎兵」序曲「詩人と農夫」序曲「魔弾の射手」序曲「運命の力」序曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1875年 誕生 フリッツ・クライスラー(ヴァイオリニスト・作曲家)1902年 誕生 ヤッシャ・ハイフェッツ(ヴァイオリニスト)1953年 誕生 リッカルド・シャイー(指揮者)1968年 没 トゥリオ・セラフィン(指揮者)

2008年02月02日

コメント(4)

-

シューマン チェロ協奏曲/府債発行ゼロ撤回

「府債発行ゼロ撤回」大阪府知事選挙に当選した橋下 徹氏が報道陣とのインタビューでぶち上げた「府債発行ゼロ」発言をめぐって、府職員幹部・自公との政策協議会(府庁内で)で細かく説明を受けた結果、どうやら府債発行ゼロ撤回という意見に落ち着いてきたらしい。 府債発行ゼロにすると2434億円の財源が見当たらず、府職員の給与カット10%を実現しても9万人いてもこの府債発行の原資に程遠く、政策の見直しを余儀なくされた感じです。昨日、現職の太田房江知事との会談でも「生活習慣病を治すには根気と時間がかかりますよ。 外科的手術で治る病気ではありませんよ」とやんわりと釘を刺されたらしい。またあれほど強硬に「府債発行ゼロ」を掲げていたのに、数日間で前言を翻していることに府職員からは「朝令暮改」の不安を指摘されています。 立候補を取り立たされた際にも「2万%立候補はありません」と言い切っていたのに、結局出馬した経緯もありやはり橋下氏のまわりはきな臭い匂いを嗅いでいるそうです。まだ府知事に就任しておらず今後も政策・マニフェストの実行に際し、府側・府議会側とも折衝を重ねること必至だから、しばらく静観して見守るべきだと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクの一曲」 シューマン作曲 チェロ協奏曲イ短調チェロという楽器は音が低く、ヴァイオリンのような華やかさがなく、楽器自体が大きくて取扱いづらいということもあるのでしょうか、チェロ協奏曲というジャンルにはあまり作品が書かれていません。 ボッケリーニ、ハイドン、ドヴォルザーク、サン=サーンス、ラロ、そして今日の話題曲シューマンくらいでしょうか?ベートーベンもブラームスも、チャイコフスキーも書かなかったチェロ協奏曲。 しかし、ロベルト・シューマンはピアノ協奏曲、ヴァイオリン協奏曲、そしてチェロ協奏曲を残してくれています。シューマンのチェロ協奏曲は濃厚なロマンの香りに溢れたロマン派の協奏曲の最高傑作と今なお演奏会や録音で採り上げられています。シューマン40歳の1850年に書かれており、交響曲第3番「ライン」を書いた時期になります。チェロの機能を十全に生かしたもので、高度な技巧を要求しながらも、独奏チェロは決して派手にはなっていません。 それは管弦楽部を簡素に書いているからだと言われています。オーケストラの中に溶け込んで、朗々とした響きを伝えてきます。その様は優美としか言いようのない美しさです。 第2楽章の夢のような甘く美しい旋律は如何にもシューマンらしいところがある傑作です。シューマンは最後には精神錯乱を起こして精神病院で亡くなっていますが、この協奏曲を書いた頃から耳の幻覚を伴う症状が表れていたと言われています。 高音に対して敏感に拒否反応を起こしており、もはやピアノやヴァイオリンよりも低音域のチェロに魅せられていた、と唱える学者もいます。 その産物として生まれたのがこの協奏曲でしょうか? そういう説を読むとシューマンの痛ましさが伝わってくるようです。愛聴盤(1)ヤーノシュ・シュタルケル(チェロ) スクロヴァチェフスキー指揮 ロンドン交響楽団(マーキュリー原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP3525 1962年録音)シュタルケルの豪快な音色が濃厚なロマン色を一層濃くした名演。 録音は62年と古いですが35mmマグネッティック・フィルム録音による音質が蘇った驚異的な優秀録音。 ラロ、サン=サーンスの協奏曲とのカップリング。(2)デュ・プレ(チェロ) バレンボイム指揮 ニューフィルハーモニア管弦楽団 (EMI原盤 東芝EMI TOCE14015 1968年録音)旋律を朗々と歌わせたスケール雄大な演奏。 必聴の演奏。

2008年02月01日

コメント(0)

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン

- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…

- (2025-11-12 00:00:13)

-

-

-

- やっぱりジャニーズ

- 楽天予約 SixTONES Best Album「MILE…

- (2025-11-20 16:44:46)

-

-

-

- 今日聴いた音楽

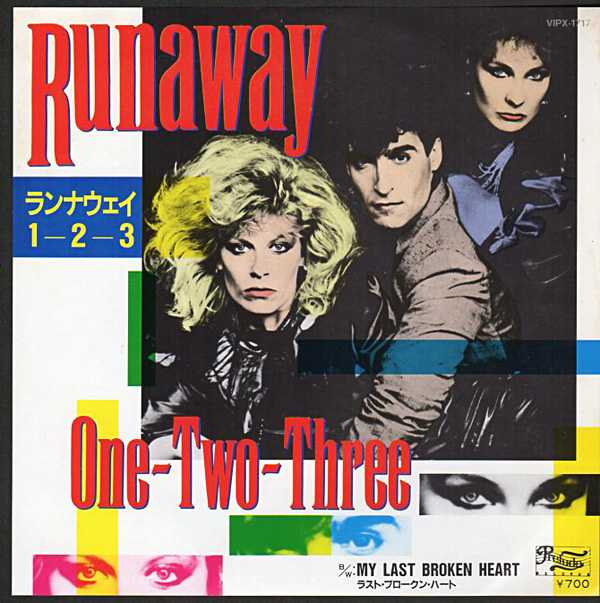

- 1-2-3『ランナウェイ』/1983年 デビ…

- (2025-11-25 07:01:26)

-