2019年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

クリムト展を見に行く

今日は先週の日曜日の代休をいただいて、豊田市美術館で開催中のクリムト展を見に行ってきました。これこれ! ↓クリムト展 ウィーンと日本1900 4月から都美術館でやっていた奴の巡回展ですな。東京で見られなかった仇を豊田で討つという。 で、展覧会の入口付近の展示で、クリムトってのがそもそも彫金師の家に生まれたっていう情報があり、さらにクリムトとその弟が作った彫金のレリーフみたいなのが展示してありまして。 で、それ見るとさ、女性のヌードと、その女性をとりまくように装飾的なデザインが施されているんだけど、それが後年のクリムトの絵の特徴となる、あの独特の背景そのものなのよ。 あ、なるほどねって感じ。あの独自のセンスは、彫金デザインから来ているのか、っていう。 だけど、その後しばらく、修業時代のクリムトの絵が並んでいるんですけど、それらはもちろん、上手ではあるものの、平凡なのね。普通に上手い。 で、その後、少しずつ少しずつクリムトっぽくなっていって、ある時期から完全なクリムトになるっていうね。 つまり、クリムトほどの人でも、最初からクリムトじゃないんですな。つぼみが段々開いて行って、最後にパァ~っとクリムトになる。 まあ、ピカソもそうだけどね。 というわけで、そんなクリムトがクリムトになっていく過程が見られて面白くはあったのですが・・・。 なんだろう、ちょっと期待が大きすぎたのかな? なんかね、あれ? もう終わり? っていう感じがちょっとしました。もっと沢山の作品が見られて、圧倒されるのかと思ったら、そこまでは行かない感じでしたね。期待外れ、とは言わないまでも。 今、六本木の国立新美術館でやっている「ウィーン・モダン展」、こちらにもクリムトの作品が47点も展示されているそうですが、それと分け合っちゃったんですかね。 だけど、ウィーン・モダン展は8月5日までなんだよな・・・。その後は大阪に巡回するようですが。大阪、行かないしなあ。はあ~。 ま、それでもね、家の近くでクリムト展やってて、見ないという選択肢はない。今日は、それが見れて良かったです。

July 31, 2019

コメント(0)

-

『天気の子』と『ライ麦畑でつかまえて』

人から聞いてビックリした話なんですけど、今、絶賛(?)公開中の映画『天気の子』にサリンジャーが登場するんですって? ま、サリンジャーというか、『ライ麦畑でつかまえて』なんですが。 人から聞いた話なので、どういう感じなのか具体的には分からないのですが、ほとんど映画の冒頭から主役(?)の子が『ライ麦畑』を手にしている映像がはっきり映し出されているらしい。 まあ、『ライ麦畑』は、思春期の少年のあやうい時期のことを扱った小説であって、それは『天気の子』のテーマと合うらしく、それで小道具として『ライ麦畑』が何度も登場すると。 で、その影響で、今、『ライ麦畑』が売れまくっているらしいっすよ。何度目(何十度目?)のブームらしい。 はあ~。そうなの~? えー。このネタ、もうちょっと早く知っていたら、連載で言及したんだけどな・・・。惜しいことをしました。 っていうか、そうなってくると、サリンジャー研究者として、私も『天気の子』を観ておいた方がいいってことかな・・・? だが・・・それは・・・ちょっと・・・厳しい・・・。『君の名は』で懲りているからなあ。大人が観るもんじゃないからね。 ま、それはともかく、映画版では野崎孝訳ではなく、村上春樹訳の『キャッチャー・イン・ザ・ライ』の書影が出るらしいのですけれども、そこはちょっとどうなのかと。 新海誠監督は1973年生まれだから、今、46歳くらいか・・・。そのくらいだったらまだ野崎訳の世代なんじゃないの? それとも、この映画を観るであろう若者向けに、村上訳にしたのか。 そこはねえ。どうせならそこであえて野崎訳を出して、美学を見せてもらいたかったぜ。 ま、とにかく、こういうことを機に、若い人がサリンジャーや『ライ麦畑』に関心を持ってくれるのだったら、それは私としても実に実に喜ばしいことですな。ライ麦畑でつかまえて 白水uブックス / J・D・サリンジャー 【新書】キャッチャー・イン・ザ・ライ ペーパーバック・エディション / J D サリンジャー 【新書】

July 30, 2019

コメント(0)

-

リン・グレアム著『憎しみが情熱に変わるとき』を読む

人気ハーレクイン作家、リン・グレアムの書いた『憎しみが情熱に変わる時』(原題:Flora's Defiance, 2011)を読了しましたので、心覚えを付けておきましょう。 主人公はイギリス人のフローラ・ベネット、26歳、身長178センチの長身で赤毛。大学出で、かつて一流会社に勤めていたが、上司からのセクハラに遭い、同僚と共にこの上司を訴えるも、上司からの圧力で同僚は訴訟を取り下げざるを得ず。さらに上司はフローラが自分と愛人関係にあったと嘘をつき、それをネタに彼を強請っていたのだと逆襲したため、スキャンダルまみれとなったフローラは、当時婚約関係にあったピーターから婚約解消を申し出られてしまう。で、その上さらにピーターが間髪おかず別な女と結婚したこともあって彼女はかなり落ち込み、今は会社も辞めて、一人、小さなホテルの経営をしているところ。 と、まあ、若くしてそこそこの苦労人なのですが、このフローラ、家庭環境もなかなか大変でありまして。 まず父親が極端な浮気性で、秘かに母親以外の女とジュリーという娘までもうけていたという強者。そのせいでフローラの母親は不幸なまま亡くなり、父親はジュリーの母親と再婚するも、さらに別な女性と浮名を流して離婚。ジュリーの母親も不幸なまま死亡。ただ、フローラは異母姉妹のジュリーは可愛がっていたんですな。 ところがこのジュリー、父親のDNAを継いでいたのか、これがまた破天荒な娘で、大学生の時にオランダ人の若者ビルムと恋に落ち、結婚しないまま娘のマレスカを産むも、ビルムとジュリーは薬物中毒で、ラリったままクルマを運転して交通事故死。かろうじて1歳のマレスカだけは命拾いし、今はビルムの異母兄弟であるアンヘロの元で保護されている状態。 で、フローラは妹ジュリーの葬式でオランダへ向かい、かつて妹の結婚式で一度だけ会ったことのあるアンヘロの家に向うと。 で、このアンヘロってのが若き鉄鋼王なんですな。冷徹な敏腕ビジネスマン。フローラはかつて一度だけアンヘロに会ったことがあるのですが、超ハンサムで男性ホルモン漂わせまくり。フローラは初めて会った時から彼に強く惹かれるも、アンヘロの方はあんまり愛想は良くなかったという記憶がある。だから、今回、ジュリーの葬儀に参列するのと同時に、それぞれにとって姪にあたるマレスカの養育権を、アンヘロとの間で争わなければならないのがフローラにとってはかなり重荷になっていると。 で、1年ぶりくらいにアンヘロに再会してみると、やっぱり慇懃無礼な感じ。しかし、それには理由がありまして。 アンヘロもまた不幸な生い立ちをしていて、10歳の時に実の母親が死亡。父が再婚した女は最低の奴で、アンヘロは少年時代から女というものに手を焼いていたんですな。で、異母兄弟のビルムは意志の弱い惰弱な奴で、アンヘロは彼の尻拭いばかりしてきた。で、その揚句、どこの馬の骨か分からない女ジュリーと勝手に付き合って結婚前に娘までもうける始末。その後ジュリーと結婚したはいいものの、今度は二人揃って事故死し、マレスカを遺すという面倒なことをやらかすという。 で、出来の悪い弟がジュリーと結婚するとなった時、アンヘロはジュリーやフローラのことを調査させたんですな。で、フローラのスキャンダルのことを知り、どうせジュリーも金目当てでビルムと結婚したんだろうと推測。さらに今回、マレスカの親権争いでフローラが勝てば、ビルムが受け継ぐはずだった巨額の財産が、フローラのもとに流れ込むということで、フローラのことをやっぱり金目当ての亡者なんだろうと見当をつけていたんですな。 だけど。 ジュリーの遺品を片づけるというので、ビルムとジュリーが家代わりにしていた船(アムステルダムだからね)にフローラがやってくると、案内をする予定だったアンヘロは、フローラの魅力に取りつかれ、その場でフローラのバージンを奪ってしまうという。(ええっ?!) で、ほとんどレイプか、ってな勢いでやらかしちまったせいか、フローラはこれ一発で3つ子を妊娠。(ええ~っ!) で、女性は性欲処理のためにあると思っていて、これまで一度も女性を愛したことのないアンヘロは、それでも仕方なく、フローラの3つ子の責任を取ると言い出すんですな。だから、とりあえず城みたいな家に居て、今後も何不自由なく暮らしてくれと申し出る。 でも、それは愛ゆえの申し出ではない。ゆえにフローラは激怒。ふざけんなと。で、お前の世話なんかにはならねーよ!と啖呵を切ってイギリスに帰ってしまいます。 だけど、やっぱり3つ子の妊娠ってのは大変で、つわりがひどくてホテル経営なんかやってられない。 そこへアンヘロがイギリスまでやってきて、とりあえず、せめて3つ子が生まれるまで面倒見させてくれというので、結局フローラはまたぞろアムステルダムのアンヘロの城に戻ります。 で、アンヘロのまわりをウロウロしているブレジッタ・エッテンという嫌な女から嫌味を言われたりしながら、一方、アンヘロの方ではフローラの元婚約者だったピーターの存在を気にかけながら、喧嘩しては仲直りってのを繰り返す。 で、ようやく二人は互いに対する誤解を解き、また惹かれあっているのは体の相性だけでなく、愛があるゆえだと気付き、アンヘロがプロポーズ! かくして二人は、マレスカを含めて4人の子供に恵まれ、仲良く暮しましたとさ。 ってな話。 相変らず、「まず体で惹かれあい、その後で精神的な愛を抱く」という最近のハーレクイン定番の筋書きですなあ。 しかし、この二人、物理的にちょっとでも近づくと、アンヘロの方は「下腹部がこわばり」、フローラの方は「胸の頂が鋭くとがり、腿の付け根が熱くなる」そうですけど、そんなことってある? もう、ハーレクインのヒロインとヒーロー、ちょっと色情狂すぎない? うーむ・・・。これが世界中のOLさんたちの好ましい妄想、なのかなあ・・・。【中古】 憎しみが情熱に変わるとき(2) 思いがけない秘密 ハーレクイン・ロマンス/リン・グレアム(著者),柿沼摩耶(訳者) 【中古】afb

July 29, 2019

コメント(0)

-

オープン・キャンパス

今日は勤務先大学で受験希望者向けの「オープン・キャンパス」なるイベントが開かれ、その担当係だった関係上、私もチラッと様子を見に行ってきました。 そしたらエライ盛況でね。予備の椅子を大量に出さないとお客さんが坐れないほど。ふうむ、そんなに関心があるのか・・・。 ま、お客さんがあるってことは、うちの大学にとってはいいこと、なんでしょうなあ・・・。 で、この件に関して入試課の人に話を聞いたんだけど、今年の入試戦線は例年と大分異なることになりそうな様相なんだとか。 それは何故かと言いますとね、再来年から新しい大学共通テストが実施されるでしょ。だから、今年、入試に失敗して浪人になっちゃうと、その次の年にまったく対策の立たない新テストを受ける羽目になると。 それはますます不利だってんで、受験生としては何が何でも今年度の入試で合格しておかなくてはならないというマインドになるらしいんですな。 となると、大半の受験生はリスクを冒すのを止め、確実に入れそうな大学を狙うことになると。 それを大学側から解釈すると、通常であればうちの大学よりレベルの高い大学を目指す受験生が、今年度に限ってはうちを受けてくれるかもしれない、っつーことですな。 だから、オープン・キャンパスにもおのずと力が入ると。 は、はーん。そういうことね。 ま、それはいいんだけど、そもそもオープン・キャンパスに来る人って、何考えているんだろうね(爆!) だって、私自身が大学を受ける時、そんなもの無かったし。 受験時のワタクシにとって、キャンパスが広いか狭いか、設備が新しいか古いか、そこでの学生生活が楽しそうかそうでもないか、なんてこと、まったく眼中になかったしね。ただいい先生がいるかどうかだけだった。で、アメリカ文学研究の場合、『英語青年』とか『ユリイカ』みたいな雑誌を読んでいれば、どの大学にどういう優秀な教授がいるかは分かることだから、別にわざわざ大学まで足を運ぶ必要もなかったわけでありまして。 その観点から言うと、うちの大学の場合、要はこの不肖・釈迦楽教授の授業を取りたいがために受験するかどうか、って話なんじゃないの?などと言ってみたりして。 その割に、今日、会場の後ろに私が立っていたにも関わらず、私に熱い視線を送ってくるお客さんはいなかったぜ。・・・じゃ、オープン・キャンパスに来る意味ないじゃん。 っていうね。 ま、とにかく、そんな感じで、私の週末の時間は無駄に浪費されたのでありました、とさ。

July 28, 2019

コメント(0)

-

大人数の授業をやって分かったこと

先日、アメリカの学校制度をテーマにした一回こっきりの授業をやったのですが、その際、理解度を確認するための小テストをやったんですな。 で、その中で、「アメリカの学校制度と日本の学校制度を比較して、見習うべきところはどこだと思うか」的な問題を入れておいたわけ。 で、その回答を採点していて、はぁ~と思ったことが幾つかありまして。 まずね、アメリカの学校制度で良いと思う点について、多くの学生が「留年・飛び級があるところ」と答えたのにはちょっとビックリ。へえ、そうなんだ。あと、アメリカで増えている「ホームスクール」を日本でも認めた方がいい、と答えた学生も多かったですなあ。 それ以外で多かったのは、「制服がなく、アクセサリーもOK、髪型も自由なところ」。そういう点、アメリカは自由でいい、というのが学生の回答の大半なんですけど、「アメリカ=自由」っていう捉え方自体がね、そもそもどうなのかなっていう・・・。 一方、アメリカの学校が学科教育以外にはあまり口出しをせず、運動会や文化祭がない、という点については、批判的な意見が多かった。つまり日本の初等・中等学校の生徒たちってのは、運動会や文化祭に楽しい思い出を持っている子が多いらしくて、それが無くなるのは嫌だと。 あとね、日本の学校制度がアメリカ同様、単線型である点について聞くと、多くの学生は、その点については別に何の不満もないんですな。ワタクシはどちらかというと、ヨーロッパのように(あるいは戦前の日本のように)、複線的な学校制度の方がいいんじゃないかと思うのですけれども、それを支持する学生は少なかったですねえ。皆が皆、小学校、中学校、高校と一緒に進学することに何の疑問も持ってないというか。 あと、アメリカでは学校に警官が常駐しているんですが、それについては、賛成派と反対派が半々。いじめ防止にいい、という学生がいる反面、日本ではアメリカの銃乱射事件のようなことはあまりないのだから、警官が常駐しなくてもいいんじゃないか、という意見も多かった。 で、総じて思うのですが、アレだね、去年の今頃は高校生だった大学1年生の子たちってのは、日本の学校制度にあんまり不満を持ってないな。結構楽しかったんだろうね。だから、日本の学校制度を是が非でも変えた方がいいと思っている子はほとんどいないのよ。 私はもっと、日本の学校の現状に否定的な子が沢山いるんだろうと思っていましたけど、そうでもないんですな。その点は、ちょっと意外でしたね。 でも、それだと今、日本の学校で疲弊しきっている現場の先生方の在り方は変わらないよね・・・。 あとね、もう一つ気付いたことがありまして。 小テストを採点していて、点数の低い子っているでしょ。そういう学生たちって、学籍番号が並んでいることが多いのよ。 それはカンニングとかそういうことを意味するのではなくて(そういう種類のテストではないので)、ただ勉学に身を入れてないなと思われるような学生の学籍番号が並んでいることが多いの。 それは何故かって考えるんだけど、結局、大学1年生が、大学に入学してから最初に友達になるのって、学籍番号の近い子同士じゃん? 何かとその順番で並ぶことも多いので。 で、その最初に友達になって出来たグループが、その後の成績を決める大きな要因になるのではないかと。つまり、最初に友達になったグループの中にさぼりマインドの奴が一人でもいると、それに引きずられてそのグループ全体がさぼりグループになってしまうと。 ま、それは私の想像ですけど、案外、当たらずと言えども遠からずなんじゃね? 別な言い方をすると、大学生になったばかりの時期に、大学生活への不安からやみくもに学生番号の近い奴をつかまえて友達になろうとする行為は危険だ、ということ。 だからさ、私はいつも入学ガイダンスの時に新入生に向って言うのよ。「小学生じゃあるまいし、大学に入ってまで、『友達100人出来るかな』なんて思うなよ」って。大学なんて、4年間、一人で通えばいいのよ。友達作るための場所じゃないんだから。人生を生き抜くための道具を手に入れるための場所なのであって。 実際、今回のテストでも、良い点数を取る子ってのは、学籍番号は並んでないのね。つまり、一匹狼的な学生が、いい点を取っている。こういう子は、周囲の人間に左右されず、一人で勉強しているんでしょうな。 ま、今回、130人もの学生を相手にした講義をやってみて、そんなことを思った次第なのであります。

July 27, 2019

コメント(0)

-

鰻、高過ぎ!

今週の土曜は、土用の丑の日だそうで。毎年、この時期になると、やっぱり鰻が食べたくなりますなあ・・・。 が! 高いよね、鰻! ごく普通の「鰻丼」ですら、2000円オーバー、「鰻重」となると3000円オーバー、名古屋名物の「ひつまぶし」ともなると、もう4000円近くですよ。4000円って・・・。それ、「庶民は鰻なんぞ食えると思うなよ」って意味じゃん。 昔・・・っていうか、私が子供の頃でも、鰻は安いものではなかったですけど、それでもせいぜい1200円くらいでおいしい鰻丼が食えたような記憶があるけどなあ。天丼とかカツ丼とか、そういうのよりちょっと高いかな、程度のもので。 たまのことだから4000円出してでも食べるか、と思わないこともないけれど、鰻って結局、それを掻き込んだら終わりでしょ? ものの20分もあれば食べてしまう。これがイタリアン・レストランか何かで4000円出してランチ食べるとしたら、前菜が出て、スープが出て、料理が出て、デザートとコーヒーが出て、といった調子で少なくとも1時間半くらいは優に楽しむことが出来る。だったら、20分の鰻よりイタリアンでしょ、ってな感じになるじゃないの。 で、店で食べるのが高すぎるなら、スーパーで鰻一本焼いたのでも買ってきて食べるか、なんてチラッと思ったんですけど、実際にスーパーに行ってみると、それでも2800円とかするからね・・・。でまた、もうちっと安いのはないかしら・・・なんて思うと、中の国産だったりして。 それもねえ・・・。 あるいは、最近、少しずつ出回り始めたという、「ナマズのかば焼き」にチャレンジするか。 それもねえ・・・。 近大さん、マグロの養殖もいいけれど、鰻を卵から育てるノウハウを研究してくれないかなあ。そしたら、一気に値段が下がるだろうに。バナナ同様、昔は高かったけど、今は叩き売りだよ、的な。 ま、とりあえず今年の土用の丑の日は、鰻見送り、かな。トホホ。

July 26, 2019

コメント(0)

-

挑まない稽古

ここまで比較的涼しい夏だなあと思っていましたが、やっぱり暑くなる時はなるのね・・・。夏は暑いわ、冬は寒いわ、ホント、日本って面倒臭い国。 で、今日は柔術の稽古の日だったのですが、この暑さの中ですから、汗が半端ない。道着の下に着たスポーツ用Tシャツなんか、もう、ジャーッと絞れそうでしたよ。 ところで今日の稽古では、長年一緒に稽古してきて気心の知れたOさんと初段の技を中心に稽古していたのですが、Oさんのこのところの稽古の課題は「挑まない技」だそうで、その研究の成果を教えてもらったおかげで、とりわけ充実した稽古となりました。 まあ、もともと八光流のモットーは「挑まず、逆らわず、傷つけず」ですから、技の体系からして相手に挑んでしまったら効かない技ばかりなのですが、武道において「挑まない」という姿勢を貫くのは、人が思うほど簡単ではないんですな。やっぱり「相手を制したい」という気持ちがどこかにあるので、ついつい余計な力が入ってしまったり、相手を抑え込もうとしたりしてしまう。 だけど、それではダメなのよ、八光流の場合。 そこで、如何に相手に挑まず、しかし、技を効かせるか、というところが常に課題になるのですが、その点、Oさんは最近、突破口となるような技術を体得されたようで、私もその技を受けてみると、まるで名人のような感じ。すごい! で、その貴重な突破口的技術を、惜しげもなく私など稽古仲間に教えてくれるところがまたOさんのお人柄というか仁徳でありましてね。おかげで、私も「挑まない技」の微妙な手がかりを少しばかり獲得することが出来た感じ。 で、その手がかりってのは、一つの技に当てはまるのではなく、八光流のすべての技に通じるところがあって、その意味ですごく重要。今後、これを手がかりに他の技にも応用しながら稽古を積んで行ったら、また一段、上達できるのではないかという期待が湧いてきました。 こういう画期的な稽古が出来る日ってのは、年に何回もあるわけではなくて、それだけに嬉しいものでね。まったくOさんのおかげですなあ・・・。 というわけで、今日の大汗は、とりわけ気持のいい汗となったのでした。今日も、いい日だ!!

July 26, 2019

コメント(0)

-

アメリカの学校教育制度

うちの大学の新しい学科の1年生対象の授業として、オムニバス講義があるんですわ。で、その15回の授業のうち、たった1回だけ、担当することになりまして。 で、そのオムニバス講義の題目が、「学校教育」なのね。だから、当然、文学の話とか、そういうのはできません。 まあ、私の場合、アメリカ文学・文化が専門なんだから、それと学校教育と掛け合わせたら、「アメリカの学校制度」というようなことをしゃべらざるを得ないよね・・・。 ということで、まったく専門外ではありますが、アメリカの初等・中等教育の歴史・現状・問題点を勉強し、1回の講義のための準備を進めてきたわけよ。 だけど、言われなければ絶対にやらない宿題を背負わされて、実際に調べてみると、まあ、それなりに面白いというか、勉強にはなる。そこはそれ、天才の私のことですから、短期間にパァ~と流れが分かっちゃうんだなあ。 要するにね、ドイツ・フランスを典型として、ヨーロッパの学校制度ってのは、言ってみれば貴族的なんですよ。エリート養成のための機関。そこへ、後になって庶民のための学校が付け加わった。だから、エリート向けの学問追求型の学校と、実業訓練を重視する庶民の学校が複線的に出来上がったと。 ところがアメリカにはそもそも貴族がいない。最初から民主主義的な共和制国家だからね。ま、牧師養成学校として始まったハーバードとかそういうのは別にして、一般の初等・中等学校だけに限ってみれば、全部が庶民学校なわけだ。アメリカ市民の全員が等しく小学校に入り、中学校に入り、高校に行くというシステム。ヨーロッパの学校制度と比べると、その単線ぶりは顕著でありまして。 でも、それはアメリカの国家的な理念に基づいているわけね。市民全部が平等っていう。 だけど、単線的な学校制度には一つ、根本的な問題点がある。 それは何かと言うと、学校システムは単線でも、生徒のニーズは多様だ、ということ。そこにどうしても齟齬が出てしまうわけね。 そりゃそうだよね。いくら同じ年に生まれようが、ある子は頭が良くて研究者向きかもしれないけど、ある子は勉強はできないが、芸術方面での天才かもしれない。またある子は、勉強の才も芸術の才もないけど、商人としての才があるかも知れない。あるいは、何一つ才能がなくて、そもそも学校向きでない子もいるかもしれない。そんな色々なタイプの子供たちを、同じ小学校、中学校、高校に入れて、ひとしなみに扱おうっていうのが、土台無理な話。 だから、単線的な学校制度はどこかの時点で必ず破たんします。 で、破たんした場合、その対処法としては、単線化を複線化に置き換えることしかない。 だから、1957年の「スプートニク・ショック」を経て、アメリカの学校制度には問題があると発覚した後、アメリカは様々な形で教育の複線化を目指すわけ。 その一つが1970年代から80年代にかけて流行った「オルタナティヴ・スクール」の開設です。 オルタナティヴ・スクールってのは、まあ、色々な形態があるけれども、要するに「学校内学校」みたいなシステムね。一つの学校の中に、伝統的な教育をする学校と、芸術に特化した学校、落ちこぼれ対策に特化した学校などなど、複数のプログラムを作り、そのどの部門で教育を受けるかは、生徒の側が選択する、という制度。 で、このオルタナティヴ・スクールを実現するために考えられたのが「バウチャー制度」って奴で、まず教育委員会が各家庭にバウチャー(クーポン券ですな)を配る。で、そのバウチャーを受け取った各家庭・生徒は、自分の行きたい学校にそのバウチャーを持って行って、そこで授業を受ける。学校の側では、そのバウチャーを教育委員会に持って行くと、それがそのまま学校の予算になると。 ま、これをやると、生徒たちは自分の好みの多様な教育を受けられるし、各学校は、一生懸命工夫をして教育プログラムを魅力的なものにしないと生徒が集まらないので、予算もなくなってしまう。そこに競争原理が働くので、教育の質も上がると。経済学者フリードマンの考えそうなことです。 だけど、これは絵に描いた餅みたいなもので、結局、失敗に終わります。失敗に終わった理由ってのは幾つかあるんだけど、それを説明するのは面倒なので、ここでは割愛。 で、オルタナティヴ・スクールに次いで1990年代から出てきたのが、「チャーター・スクール」という奴。 これはね、既存の学校はダメだと思ったら、自分で新しい学校作ってもいいよ!っていう制度なのね。 じゃあ、誰が新しい学校を作るのかというと、やる気満々の先生たちであったり、PTAであったり、地元の企業であったりする。そういう産学親連携みたいな形で、新しい理念・新しいプログラムの学校を作っちゃうというね。で、その理念とプログラムに賛同した家庭は、そこへ子弟を送り込むと。 だから、チャーター・スクールもまた、かつてのオルタナティヴ・スクール同様、特色あるプログラムで運営されます。 ただ、いわば素人が作る学校だから、期待したような成果を出せないこともある。で、チャーター・スクールは、定期的に成果を報告する義務を負うのだけど、その成果が当初の目標に到達していない場合、教育委員会や州が発行する学校設立の認可状(=チャーター)は取り消されます。だから、チャーター・スクールは、作るのも難しいけれど、維持するのも超難しい。実際、全米で1000以上(15%に相当)のチャーター・スクールが認可を取り消されております。 だけど、認可を取り消される学校だから素晴らしい、という見方もできるのね。 だって既存の学校って、成果報告の義務なんかもともとないからね。一旦作られた公立学校は、基本潰れない。だから、そういうところの先生で、給料さえもらえれば教育なんてどうでもいいって思っている気合ぬけぬけの先生は沢山居る。生徒はできないし、先生方は教え方を工夫しない、でも首にならないならそのままでいい、っていう感じで運営されている学校は山ほどある。 そこへ行くとチャーター・スクールは定期的に検査の目が入るから、緊張をもって運営されるし、先生方も学校がなくなったら困るから一生懸命。それなら既存の学校よりチャーター・スクールに入れたいって思う親御さんが多くなるのも納得でしょ。 一方、チャーター・スクールの考え方をさらに推し進めると、今度は「学校自体、そもそも要らなくね?」っていう考え方も出てくる。それが「ホームスクーリング」ね。自分の子供は、他人ではなくて、親自身が教え育てます的な。これは結構昔からある考え方だし、アメリカみたいに国土が広い国で、へき地に住んでいたりすると必然的にそうなっちゃうこともあるんだけど、これもね1980年代から段々認知されてきて、今ではほぼ全州で合法化されております。日本の大検にあたるGEDというテストに合格すれば、大学も受験できる。 とまあ、アメリカの学校制度の歴史をざっと概観すると、「市民すべてが平等に教育を受ける権利を有する」という建国の理念に基づいて設置されたはいいものの、その平等性(単線制)を維持した中では個々の生徒のニーズに対応できないという根本的な問題が出てきて、それを解決するために「単線内複線化」という危なっかしい綱渡りを模索した、その模索の歴史なんだということが分かります。 こんなにあっさり、アメリカの200年に及ぶ学校制度の歴史が分かっちゃうって、私の説明、天才的じゃない? でね、問題は、こういうアメリカの学校制度を横目で見て、さて、これを日本の学校制度の改良にどう役立てるか、ってことだよね。 近代日本の最初のアイドルはドイツだったから、明治以来戦前まで、日本の学校制度はドイツ的な複線構造でした。国民学校を出て、中学校・高校・大学と進学するエリートもあれば、商業学校などへ行く人もあり、師範学校へ行く人もあり、どこにもいかないで社会に出る人もあり。様々な選択肢があったわけですよ。 ところが戦後、日本のアイドルはアメリカになったので、戦後の日本の学校制度はアメリカ型の単線型になってしまいました。それも、アメリカの場合は国家理念に基づいた上での単線型だから仕方がないけれども、日本の場合はただ単純に猿真似しただけで、理念もへったくれもないわけですが。 で、猿真似であっても、真似した以上、アメリカと同じ問題を抱えることになります。つまり、生徒は多様なのに、学校制度はひとしなみだっていう。 だから、本来なら高校に行かなくてもいい生徒まで高校に行かざるを得ず、そこで意味も分からないのに「微分・積分」とかまで勉強せざるを得ない。となれば、落ちこぼれが出てくるのも当然ですな。そりゃ、向いてないところに行かされるんだもの、グレたくもなりますわ。 で、そんな中、アメリカでは、単線型学校システムの中で、それでも何とか複線化しよう、個々の生徒のニーズに対応しようと努力はしている。 さて、それで日本は? そういう努力、しているの? っていうね。 あるいは、日本はアメリカと違って、もともと「平等」なんて国家理念はないんだから、問題の多い単線型学校制度なんぞ廃止しちまって、いっそ戦前までのヨーロッパ的な複線型学校制度に戻すっていう手もあるんじゃないのか、とかね。そんなことも頭をよぎる。 とにかく、そういう風に、よそを見た上で我が国の学校制度を見直すっていうことが必要なんじゃないのと。まあ、今回の授業ではそんなことをお話してこようかなと。 なんだかんだ言って、いい先生なんだよね、ワタクシって・・・。

July 24, 2019

コメント(0)

-

大学生の英文法力

今日、自分のところの学科の3年生の授業で英語の期末試験をやったんですけど、まあ、びっくりしましたわ。 えー、こんなに出来ないんだ~って。 もう、想像を絶するほど出来ない。 この授業では英文をちゃんと構文をとって読む、ということに特化して進めてきて、英語の5文型の理屈を半年かけて教えてきたつもりだったのですが、試験をやってみたら、大半の学生がまったく英文法というものを理解していないということが分かったのでした。 否、理解してないんだろうなと思ったので、理解できるような説明を半年もかけてしてきたつもりだったのですが、その説明がまったく届いてなかったと。 一応は国立大の学生なんだからと思って、英文法のイロハのハくらいから教えたのですが、イロハのイから教えないといけなかったのかな・・・。 でも、そんなの中高でやっておいてくれよ~。せっかく頑張って大学の先生になったのに、名詞とは何か、動詞とは何か、形容詞とは何か、なんてところから教えなくちゃいかんのかよ~。 また、理解できないのは英文法だけじゃなくて、それ以外も何も分からないのね。常識も想像力も何もない。 例えば今日出した問題文の冒頭に「In Japan, we are what we bleed.」という一文がある。で、この一文の後に、日本では血液型というものへの興味・関心が高い、という内容の話が続くのですが。 もちろん「We are what we bleed.」というのは「We are what we eat.」のもじり。「人間ってのは、食べたもので出来ている=だから食べ物には気をつかわなくちゃ」という定番の言い方ですよね。 だからそれをもじった「In Japan, we are what we bleed.」という文は、後続する内容からしても「日本では、人は血液型で判断される」とか、そんなような感じで訳せばいいわけよ。 それをさ、「日本では、人は血を流す」なんて訳す奴ばっかりなんだもん・・・。どういう意味だよ、それ。「『日本では、人は血を流す』などという文があるはずがない」という、人間誰でも持っているであろう常識を働かせる気はないのかね。 これが国立大のくそまじめな学生たちの実力なんだから、後は推して知るべし、だよね。 先週、展覧会を見に行った中村槐多、百年前に生きた画家の中村槐多、中卒の槐多の方が今の大学生よりよほど英語力があるじゃないの。最近の日本の英語教育は惨憺たる成果しか出してないんだから、小学生から英語をやらせるなんて馬鹿なことを言ってないで、いっそ明治時代の英語教育のやりかたを復活させるなりしてほしい。 こんなに基礎的な英語力がないんじゃ、英文学なんて大学で教えられないよ~。

July 24, 2019

コメント(0)

-

嘘だと言ってくれ! 東急東横店閉店の報

衝撃のニュース! 辞めるなんて言わないでくれ! いやいや、吉本関連の話ではなくて。 東急東横店の話ですよ。2020年3月末で閉店って・・・。マジかっ!! 毎年夏や冬になると開催されたデパート催事場での大古本市。ワタクシ、冬は京王百貨店新宿店の古本市、夏は東急東横店の古本市を楽しみにしておったのですが、京王の方はもう数年前に古本市を開催しなくなり、もう楽しみは夏の東急東横店での古本市だけになっていたわけ。 それなのに、ああ、それなのに、それなのに。 東横店まで閉店になったら、もう夏の古本市が無くなってしまうじゃないの~。 ということは、今年の夏の古本市が最後の開催か・・・。寂しい~。 デパートの古本市って、まあ古本のみならず、切手・古銭市とかもそうだけど、昭和っぽい老舗のデパートじゃないと雰囲気が出ないわけよ。その点、東急東横店はばっちりその雰囲気を保っていたんだけどなあ。もう、都内で古本市ができそうな昭和なデパートってどこに残っているんだよ~。 これが時代の流れっちゅーもんですかね。 ま、とにかく今年の夏は、東急東横店名物の最後の古本市に是非、参戦して来ようと思います。

July 22, 2019

コメント(0)

-

リンダ・ハワード著『もう一度愛して』を読む

人気ロマンス作家、リンダ・ハワードの書いた『もう一度愛して』(原題: An Independent Wife, 1982)を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 リンダ・ハワードってのはアメリカの作家で、もともとはハーレクイン系の人ではなく、そのライバル社であるシルエット社に作品提供していた人。のちにシルエット社自体がハーレクイン社に買収されたので、今はハーレクインの作家ってことになっていますけどね。だから、本作の舞台もアメリカね。 本作の主人公のサリー・ジェロームは26歳、『ワールド・イン・レビュー』という雑誌社に勤めるバリバリのジャーナリスト。取材に危険が伴えば伴うほど燃えるタイプで、革命の勃発している地域とかにも平気で行っちゃう。逆にデスク・ワークが苦手で、相棒のカメラマン、クリスを引き連れて、とにかく海外取材をさせろと編集長のグレッグを悩ませている。 ところが、そんな『ワールド・イン・レビュー』誌に戦慄が走ります。なんとあのマスコミ界の寵児、ライ・ベインズがこの雑誌を買収し、新社長になったんですな。そしてその社長が近々、社に乗り込んでくるというので、社員一同、緊張の面持ち・・・。 で、そんな中、一人、サリーだけは、別な意味で緊張していた。というのは、なんとこのライ・ベインズは、彼女の夫だったから。サリー・ジェロームというのは社内で使っている変名で、彼女の本名はサラ・ベインズだったのでありまーす。 サラとライは、ある意味、ご近所同士。サラが18歳だった頃、彼女の家の隣家の甥っ子が当時28歳のライで、ライはたまにここに遊びに来て、それで10歳年下のサラと知り合ったというわけ。ちなみにサラは両親を交通事故で失い、その後世話になっていた叔母も亡くなって天涯孤独の身。 で、当時のサラは豊かな黒髪だけが自慢の、やや太り気味なおぼこ娘で、一方のライは既にマスコミ界で働いていて、頭角を現し始めたばかりの頃で、すでに洗練された大人だった。ところがどういうわけかライはこのおぼこ娘が気に入ったらしく、3度目のデートでプロポーズ。そして二人は結婚したと。 結婚してみると、案の上というべきか、二人の性的な相性はバッチリ。ところが相性が良かったのはそれだけで、ライはやたらに危険な地域に取材旅行に行きたがり、残されたサラは心配で身も細るばかり。しかし、行かないでくれと言ってもライは家庭をほっぽり出して取材旅行を敢行。サラが妊娠し、さらにその妊娠が死産に終った時も、ライは傍に居てくれなかった。で、そのことを責めるサラにいい加減うんざりしたライは、「今のお前とは一緒に居られない、少し大人になって成長して変わったら連絡しろ」と酷いセリフを言い残して彼女の元を去り、以後、7年間音沙汰なし。つまり二人は長い別居状態だったんですな。 で、ライに去られたサラは、最初のうちこそ泣き暮らすのですが、いつまでもそうもしていられないってんで、何とか自活しようとまずは大学に入ってジャーナリズムを勉強し、名前を変えて雑誌社に就職して記者となり、そのうち自分がこの分野に才能があることを発見。ついにかつてのライがそうであったように、危険な地域であればあるほど情熱が湧いてくる生粋のジャーナリストになって、人脈も作ってしまったと。もちろん、太り気味だった体格も、今はスッキリ。 で、今はライからの送金も断って、独立したジャーナリストとして成功。順風満帆に見えたところに、よりによって自分の雑誌社のボスとして、別居中の夫がやって来た、という次第。 当然、サラは上司のグレッグに頼んで出張に出してもらい、新社長のライと顔を合わさずに済むよう計らってもらうのですが、それにも限界があって、やがてライは自分の別居中の妻がこの雑誌社のスター記者であることに気付きます。 で、そんなライのとった行動は、「サラを危険な地域に派遣してはならぬ」というお達しを出すこと。7年間も放りっぱなしにしていたというのに、急に自分の妻を危険にさらせないと言い出したわけですな。しかし、危険にさらされることが今のサラにとっての生き甲斐なわけだから、ある意味、ライの命令はサラに死ねと言っているようなもの。当然、サラは大反発します。 が、とにかくライは、今は俺がボスなんだから俺に従えと。もし、別な雑誌社に転職するというのなら、自分の権力を使ってどの雑誌社にも就職できないようにしてやると。そんな感じで恫喝しつつ、サラが自分の妻であることを社内に公表してしまい、しかもサラが相棒のカメラマンで親友のクリスと会うことすら邪魔立てするという。 で、サラが怒り狂ってライに抗議しに行くと、サラにぶちゅーっとキスして口を封じ、そのままことに至るという・・・。でまたサラも相性がいいもんだから、ついうっとり・・・(何だよ、ソレ!!) で、たまたま中東の産油国に取材に行く大きな仕事がサラに舞い込み、それはサラ以外ではできない仕事だったので、さすがにライもそれを禁止できず、ライも仕方なくサラにこの仕事をさせることになるのですが、自分もボディガードとして付いて行くと主張。しかも中東ということで、夫婦以外の男女がホテルに泊まるなんてもってのほか。かくして二人は交戦状態のまま、しかし同じホテルで数日を過すということになる。 で、ここでライはサラの取材力を目の当たりにし、一方、サラもライの実力を知り、しかも毎日相性のいいことをするわけですから、二人の関係は大分良好になっていきます。 が! ここでライバル女登場。美貌のモデルでライにぞっこんの女、コーラルというのがここ中東までライを追っかけてくるんですな。で、永の別居中、ライはこのコーラルとしこたま楽しんでいたんだろうと邪推したサラは、一旦傾きかけたライとの同居をまた躊躇うことになる。 で、あとはもうこの繰り返し。二人の関係が良くなるかと思うと、コーラルが登場してサラがライのもとを去るという。そういうのを3回か4回くらい繰り返すわけね。 で、そのうち、あんまり相性のいいことばっかりやるもんだから、サラは妊娠。さすがにこれで丸く収まるかと思うと、そこへコーラルがやってきて、私も妊娠したわよ、とウソを付き、これにサラも動揺。 だけど、ライがやってきて、コーラルが言ったことはすべてウソ、今までも彼女と寝たことはない!と告白。かくして二人の仲はようやく収まりましたとさ。 ・・・ってな話ですわ。 まあね、ハーレクイン的・・・というかシルエット的というのか、この種の小説のお決まりとして、「愛は肉体からやってくる」っていう、そのコンセプトそのものみたいな話だよね。肉体的な相性でつながった二人が、後で精神的にもつながるという、その順番が露骨。 しかも、肉体的・権力的に上を行くヒーローが、ヒロインをその両面で屈服させるという筋書き。サラは、ライによって取材旅行を禁じられた結果、小説を書き始め、最終的には小説家になりました、的な感じになるのですけれども、これにしたって「小説を書くなら、家でもできるだろ。妻でありながら、社会人でもあるなんてナンセンス。どうしても仕事がしたいというなら、家で小説でも書いていろ」っていうことだから、時代錯誤も甚だしい。ライはサラに向って「俺は金があるんだから、お前に家事なんかさせない。お前は仕事も家事もしないで家で遊んでいればいい」ってなことを言うのですけど、世の女性たちにとって、こういうライの申し出ってのは、本当に理想的なものなんでありましょうか??? 否、そんなことを言ってくれる男が現実には存在しないから、それを夢物語として楽しんでいるのか。まあ、そういうことなんだろうな。 まあ、とにかく、相も変らず、SなヒーローとMなヒロインの相性ばっちりな恋物語なのでありました、とさ。【中古】 もう一度愛して MIRA文庫/リンダ・ハワード(著者),小林令子(訳者) 【中古】afb

July 21, 2019

コメント(0)

-

クワガタを飼う

先日、大学から家に戻って、クルマをマンションの駐車場に止め、そこからマンションの玄関の方に歩いていた時のこと、なんだか地面に小さな黒い物体があることに気付きまして。 で、よく見ると、これがコクワガタのメス。あらま、キミはどこからやってきたんだい? いやあ、それにしてもクワガタを目にするのも久しぶり。そう言えば7月下旬のこの時期、小学生の頃は学校も休みに入る頃で、友達とよくクワガタだのカブトムシだのを捕まえに森に出かけたものでした。私はどちらかというと、カブトムシよりもクワガタ派の少年でしたが。 で、クワガタがよく集まるクヌギの木が何本かありましてね。そういう木を、順繰りに見まわるわけよ。 いる・いないの打率は、2割か3割くらいだったかなあ。だから目指すクヌギにクワガタが居た時の嬉しさってのは格別でね。特に赤みがかったノコギリ・クワガタのオスがいた時なんざ、胸がドキドキしちゃって。 これが、体の小さいコクワガタだとね、喜びも半減なんですけど、それでもまあ、見つかれば嬉しかったもの。まあ、メスの場合は、喜びはさらに半減でしたが。 それすらも見つからない時は、雑魚中の雑魚に相当するカナブンを捕まえたりもしましたが、あれはわざわざ捕まえるというほどのもんじゃなかったなあ・・・。 で、久しぶりにコクワガタのメスを目にして、そんな子供時代のことを思い出した次第。 で、ちょっと弱っているようだったので、そのまま放置するのもアレだなと思って、家に連れていきまして。たまたまスイカがあったので、スイカの汁を吸わせてみると、夢中になって吸っている。おお、可愛いじゃないの。 ということで、とりあえず「クワ子」と命名してしばらく飼うことにしまして。 で、スイカばかりじゃ腹持ちが悪いだろうってんで、メープルシロップをたらしてやったり、カルピスの原液を飲ませてやったり。まあ、私の家に居る以上、ひもじい思いはさせたくないってことで。 だけど、生き物が家に居るってのはなかなかいいもので、私も仕事の合間にちょいちょい様子を見に行くし、家内まで「クワ子は元気かな?」とか言って覗きこんでいる。 ま、月曜日になったら、大学に連れていって、森に放してやろうと思っているのですが、それまでもうしばらく、我が家のペットとして客分扱いするつもりです。

July 20, 2019

コメント(0)

-

中高年(女性)の文学志向

3年程前に勤務先大学の大学院を修了された元教え子のNさんが、昨日、私の研究室に遊びに来てくれました。 教え子と言っても、Nさんの年齢は私よりずっと上で、多分、今年で78歳くらい。公立高校の校長先生を定年で退職された後、中国やアメリカで日本語を教えた後、もう一度英文学をしっかり勉強したいということで大学院に進学されたので、私からしたら人生の大先輩でございます。 で、久しぶりにお目にかかると、肌の色つやも良く、3年前と変わらず矍鑠たる感じ。お元気そうで何より。 で、今、何をされているのか問うたところ、昨年末くらいに安城市の生涯学習センターみたいなところで、英語に関する講座を4回、ご担当されたとのこと。4回の内容は、「1 マザー・グースの面白さ」「2 村上春樹好みのアメリカ短編小説を味わう」「3 英米詩の世界」「4 新美南吉の短篇を英訳する」というようなものだったとのこと。4の新美南吉は若干、唐突なようですが、安城市というのは、南吉がかつて教鞭を執った女学校があったところで、安城市的には今、南吉推しなんですって。 で、こういう講座をやるとなった時に、何人くらいの受講生が集まるものかと思って尋ねると、30名の定員のところに50名くらいの応募があったとのこと。そして年齢層は60代、70代くらいで、性別的には女性が多数。ふうむ、なるほど。 要するにこの世代に、英語や文学に強い関心を持った学習意欲の高い人が沢山居ると。 例えばマザー・グースなんてのを題材に取り上げると、この妙齢の元お嬢さんたちは結構、マザー・グースの何たるかを良く知って居られるというのですな。あれかなあ、谷川俊太郎の影響かなあ。昭和45年の谷川訳で、日本でもマザー・グース・ブームが起きたというし。 あと、同世代の村上春樹に対する関心も高くて、そこから派生して、村上さんが好んで訳されるアメリカ文学の作家たち、たとえばレイモンド・カーヴァーとか、フィッツジェラルドとか、サリンジャーとか、その辺への関心も高いと。だから、その辺の短篇を英語で読む、なんてことをやると、皆さん、喜び勇んで参加されるというのですな。 ふうむ!! なるほどね~。参考になるなあ。この先、市民講座とかを引き受けることがあれば、マザー・グースと村上春樹とカーヴァーをやればいいわけね。 で、Nさんのこの4回の講義がきっかけとなり、受講生の中の有志20名ほどが、その後も勉強会を継続しようということになり、Nさんもオブザーバーとして参加する形で、アメリカ文学の短篇を読む会が発足したとのこと。それで、例えばドナルド・バーセルミ―の短篇なんかを読んでいるというのですから、これはなかなかセンスがいいし、レベルも高い・・・。 なんかさあ、大学よりよっぽど充実した勉強会じゃん! っていうか、勉強したいという自発的な動機が素晴らしい。今の大学生に爪の垢でも煎じて飲ませたい。 で、今後、そういう会の中でチャンスがあったら何か講演をしに来てくれないかと、Nさんに頼まれちゃった。もちろん、ご要望があれば手弁当で伺いますけどね。 ま、とにかく、そんな話をNさんから伺いながら、私自身の定年後のことを考えちゃった。つまり、そういう市井の文学好き・英語好きな人達と一緒に、輪読会なんかやるのも一興かなと。同好の士たちとアメリカ文学を読んだり、時には柔術を教えたりなんて、なかなかいい老後かもね・・・。Carver’s dozen レイモンド・カーヴァー傑作選/レイモンド・カーヴァー/村上春樹【1000円以上送料無料】

July 19, 2019

コメント(0)

-

したたかなトランプ

トランプ大統領が、またまた物議を醸すツイートをし、民主党が中心になって非難決議を出したりしてお騒がせしておりますが、ああいうのを見るにつけ、トランプという男がいかにしたたかな奴か、という思いを強くしますなあ。 というのも、トランプ氏、あれ、わざとやってるからね。決して「失言」ではない。その点、失言で失敗するどこかの国の政治家どもとは大違いよ。 わざとやっているということは、ああいうツイートをすることにメリットがあるからやっているということだからね。 そもそも、共和党支持者・・・というか、過半数を占める保守的なアメリカ人は、トランプ氏のツイートと同じようなことを常日頃、感じているわけよ。だけど彼らはコンプライアンスを遵守する良識人であって、もちろん公けの場でああいうことを発言しないし、出来るとも思ってない。 それを、こともあろうに公人中の公人である大統領が、自分たちに成り代わってツイートしちゃうんだから、表向きには眉を顰めこそすれ、心の中ではあっはっはと笑っているわけですな。 笑っているったって、トランプ氏の支持者たちが人種差別的な発言に賛同しているわけじゃないよ。そこを間違っちゃいけない。彼ら全員がゴリゴリの白人至上主義者だなんて思ったら、それこそ大偏見というもの。ただ、言ってはいけない、思ってもいけないと分かっていることを、あっけらかんと大統領が言うから、ちょっとせいせいした思いをしているだけのことであって。 で、その辺のことも考えず、民主党やその支持者たちはしゃにむに怒髪天の勢いで怒り出すわけですけれども、トランプ氏からすれば、それも最初っから計算済み。そもそも反対党を怒らせるのが面白いから、わざわざやっているのだし。だから民主党が非難決議なんか出そうものなら、トランプ氏としてはまさにしてやったりというところでしょう。トランプ氏とその支持者たちは、互いに目配せし、ウインクし合って、「あいつら怒らせるの、面白いねえ! これからも時々やるから、期待して待っててね!」って、内心、大笑いしているんじゃないすかね。そしてそのことによって、トランプ氏とその支持者たちの連帯感はますます強化されると。 だからトランプ氏としては、民主党が怒り狂って非難決議を出すほどに、選挙戦ではより有利になっていくという。物議ツイートのメリット、ありありよ。となれば、今後も選挙を有利に進めるために、あの種の発言を定期的にやらかすことでありましょう。 となると、いくら民主党がトランプ氏を下衆と決めつけ、「こいつ、こんなに最低な奴なんですよ!」と主張しようが、それはトランプ氏の支持層を突き崩すためには何の役にもたってないってことだよね。 むしろ研究すべきは、トランプ氏の人心掌握術よ。民主党からすれば、存在すること自体信じられないような下衆に見えるかも知れないけれど、その程度の認識では、彼にはとうてい勝てないと思う。 そもそもトランプ氏=最低の下衆、という認識はおかしいし、彼の支持層が一人残らず下衆である筈がない。彼らもまたごく普通の良識あるアメリカ市民なんだ、という認識からスタートしなくちゃ。 で、そのごく普通のアメリカ市民たちには現状に不満があると。そして民主党は、彼らの不満をまったく理解してないと。だから民主党を手玉にとってからかうトランプ氏に共感しているのであって、問題はトランプ氏ではなく、民主党の方にこそある。そもそも人種差別とか、そういう問題ではないわけよ。 だから本当に次の大統領選で勝ちたいなら、民主党はもっと勉強しなくちゃダメ。トランプを支持する過半数のアメリカ人の不満の在り処をしっかり把握して、それを解消する上で共和党の政策よりもさらに優れた案を出さなくちゃ。トランプはアメリカを分断しようとしている! 民主党の大統領候補者は清廉潔白な人格者だ、なんて繰り返したところで、トランプ陣営としては痛くも痒くもないでしょうよ。 それに、もともと民主党の政策ってのは、アメリカの保守層にとってはまったく魅力がないからね。 民主党が大統領戦で勝つ時は、現状の不満への解消法ではなく、何だかよく分からないけれども、民主党候補を選んだらなんとなくより良い未来がやってくる・・・んじゃないかな・・・という漠然とした期待を抱かせるのに成功した時、いわば絵に描いた餅を提示して、それが受け容れられた時に勝つんだから。現状から目を反らす新味の魅力が旧勢力を上回った時に勝つのよ。そのためには若くてフレッシュな人たらしを候補に立てないとダメ。ケネディとか、カーターとか、オバマとか、みんなそうじゃないの。それなのに、バイデンだとかサンダースだとか、煮しめたようなお年寄り候補を立てているようじゃ全然話にならない。 だから、オプラを出しなさいって。それが唯一のチャンスだよ。 ま、とにかく、トランプ氏がおちょくり、それに対して民主党がくそまじめに烈火のごとく怒る、という図式をいつまでも繰り返しているなら、もう1期、トランプ政権が続くことへの覚悟をしておいた方が良さそうですな。

July 18, 2019

コメント(2)

-

掃除スイッチ・オン!

うちの大学、今、研究室の大移動で大変なんですが、それに伴って我々の科の共同研究室もとっちらかっておりまして。 で、お昼の会議の後、先輩同僚のアニキことK教授が、「共同研、少し片づけるわ」と言い出しまして。アニキは「一人でやるよ」と言うものの、「じゃあ、お願いします」ってわけにもいかないから、「僕も手伝いますよ」ってな感じで二人で大掃除を始めたら、これが止まらなくなってしまいまして。 そういうのあるじゃん? 掃除スイッチ。一旦オンになると、暴走するって奴。 というわけで、二人で手分けして30年間たまりにたまったゴミを捨てまくり、掃除機かけまくり、雑巾がけしまくり、茶シブのこびりついた什器をゴシゴシ洗いまくり・・・ってな感じで頑張った結果、部屋は見違えるように! 汚部屋だったものがえらく爽やかな部屋に様変わりですよ。空気すらおいしい。 掃除って面倒だけど、やり終わると爽快ですな。 で、いささかご満悦なんだけれども・・・ こうやって年上の人間が大張り切りで掃除していても、若い同僚連中は手伝おうともしないんだよね・・・。これだけガーガー掃除機をかけていたら、「あれ、何かやっているな」って気づくだろうに。 ほんとに、その辺、納得できないんだよなー。私がマフィア気質ってこともあるんだけど、上の人間が動いているのに、下の者が知らんふりって、そんなのありえんじゃん。可愛げがないねえ。 アニキはまだ私がいるからいいけど、これでアニキが定年で大学を去ったら、私はどうなるんだろうな。一人ぼっちで掃除するのか。 昭和の人間にとって、令和の時代は冷たいわ~。

July 17, 2019

コメント(0)

-

村山槐多展を見る

夭折の天才画家・村山槐多の展覧会が岡崎市にある「おかざき世界こども美術博物館」で開催されているというので、昨日、最終日にギリギリ間に合って見てきました。 以前、信濃デッサン館(あるいは無言館の方だったかも・・・)で槐多の絵は見ているのですが、なにせ22歳で亡くなっていますから、展示されている絵はそんなに多くなかった。だから天才と呼ばれた男の実力は垣間見たものの、納得するまでは見たことがなかったんです。 それが昨年、大量に槐多の絵が発見されたようで、それが今回の展覧会につながったと。まあ、槐多は岡崎の出身ですから、ふさわしい場所を得たわけで。 というわけで、岡崎に向ったわけですが、槐多の絵を見る前にまずは腹ごしらえ・・・ と思って、最初は「シガ食堂」という瓦そばの店に行ったのですが、なんとお休み。で、プランBとして「包子」という中華料理店に行ったら、ここも臨時休業! さらに「鶏そば」なるものが売り物のラーメン店に向ったら、そこも本日休業! ひゃー、今日はついてない・・・。 で、万策尽きて、その「鶏そば」の店の並びにあった「井田長」なる激渋の定食屋みたいなところに入ることに。普通だったら絶対に入らないような昭和な佇まいの店だったのですが。 そしたら、ここが当りだったの。 日替わりランチは「サバの味噌煮定食」(680円)で、家内はこれを選び、私は親子丼とラーメンのセットで970円くらいだったかな? どちらもボリュームたっぷりで、味も良く、大満足でした。後で食べログみたら、意外や意外、結構な高得点で、実は地元の実力店だったのかも。ごちそうさまでした。 で、お腹が一杯になったところで、今日の目的地である「おかざき世界子ども美術博物館」に行き、村山槐多の展覧会にゴー! そしたら、これが見応えたっぷりの量で、槐多ワールドを堪能できました。 槐多は、たまたま従兄に版画家の山本鼎が居て、その鼎が槐多の才能を見抜いて油絵の画材一式を贈ったことから絵の世界に没入するようになり、旧制中学を卒業後、日本美術院の研究生となり、第1回の二科展に入選するなど、早くから才能を発揮。その後も院展で入選を繰り返すなど、画家として順風満帆の出だしをするんですな。 ところが、調子に乗って号数の大きい大作に手を出したところ、納得のいく結果を出せずに挫折。モデルの「お玉さん」に恋するも、あっさり振られて私生活でも挫折。まあ、そんなこと挫折のうちにはいらないじゃん、と思いますけれども、本人からしたら大ショックだったのでしょうな。 しかし、そういうことを糧にしてさらに画業に打ち込み、次々にスタイルを変えながら邁進していくのですが、運悪く肺結核に罹患、そしてスペイン風邪にも掛かって22歳で夭折するという。まあ、短くも激しい、情熱的な一生を駆け抜けたらしい。 何せ22歳で死んでますから、本格的に絵を描いていた時間はほんの5~6年と短いはずなのに、その絵はすごいスピードで進化したらしく、今回の展覧会でもその足跡は見て取れます。勉強ぶりもすごくて、図書館で外国の美術書を読み漁り、英語やフランス語で書かれたその内容をメモし、自分で訳して勉強したらしい。 しかも、彼は詩や小説でも一流の才能を発揮したらしく、彼が書いた幻想・怪奇小説は、なんとかの江戸川乱歩にまで影響を与えたらしい。乱歩は槐多の絵も所蔵していたとのことで、その影響がどれほど大きかったか、想像できます。 そういう意味では、短い人生の中に、ぎゅっと凝縮した爆発的な時間を過ごしたんでしょうな、槐多は。 で、私も今回の展覧会を見て、何枚か、「これは欲しい!」と思うような絵を見つけることができました。自分のものにしたいと思うような絵に出会えれば、それはいい展覧会だったのであって、今回の村山槐多展、私は大いに楽しんだのであります。 残念ながら、この展覧会は昨日で会期末を迎えました。でも、多分、この展覧会は今後、上田市立美術館の方に巡回するようなので、見逃した方はそちらへ是非!これこれ! ↓村山槐多展村山槐多小説集【電子書籍】[ 村山槐多 ]

July 16, 2019

コメント(0)

-

車椅子乗車拒否のバス会社に猛省を促す

ネットのニュースで滋賀県草津市の路線バスが、車椅子に乗った乗客の乗車に対し、「次のバスに乗ってくれ」と乗車拒否をしたという話。これはちょっと同胞として情けないなと。 昨年秋、オレゴン州ポートランドに短期滞在していた時、移動はもっぱら路線バスを利用していたのですが、このバスによく車椅子の乗客が乗って来たのよ。しかも向こうの人って、車椅子だろうが何だろうが、付き添いなしだからね。 で、そんなときのために、どのバスも車椅子用のスロープが電動で出てくる仕組みになっている。だからバスの運転手さんは、バス停に車椅子の人が待っていると、止まった途端にそのスロープを出す。そして車椅子の人を一番最初に乗せる。 で、そういう時、多少時間が掛かろうとも、誰一人、文句を言わないよ。車椅子の人がバスに乗る権利は当然あるのだから、その権利を誰もが認めているわけ。それに、車椅子に乗っている人も、堂々としたもんよ。「すみません、時間がかかっちゃって・・・」みたいな、遠慮しいしいの態度ではなく、当たり前のように乗り込んでくる。 で、降りる時だって、当然のように最優先で、たまにバス停で待っていた人が知らずに乗り込もうとすると、運転手さんが「車椅子の人が降りるからちょっと待って」と告げて、その人がちゃんと降りるまで見守っている。 そういう風景を毎日のように見かけ、車椅子の人がバスに乗る権利ってものを、行使する側も堂々と行使し、受け入れる側も当然のように受け入れるところを目の当たりにして、こうでなくてはならないなと思ったことでありました。 あとね、バスに乗る時に、ほとんどの乗客が運転手さんに挨拶するし、降りる時もやっぱり運転手さんに「サンキュー」って言って降りるんだよね。あれもいいよね。 そういう彼の地のバス事情を見た後で、草津のバスの乗車拒否の話を読むと、おいおい日本人、アメリカさんに負けているじゃないのと思います(思わない?)。 日本は、礼の国じゃないの。その点で、世界に冠たるというところがある。世界中のサッカーファンの中で、たとえ悔しい負け試合であっても、観客席の掃除をしてから家路に就くファンなんて、日本のサッカーファンだけでしょ。 そういうところが日本人のいい所なんだから、車椅子の件だって、礼というものを発揮しようじゃないの。その点でアメリカに負けるなんて、悔し過ぎる。 車椅子の人が、臆することなくバスに乗れるような国である方が、GDPが世界で何位だ、なんてことよりよっぽど意義があるんじゃないの?

July 15, 2019

コメント(0)

-

『パパと呼ばないで』

前にも書きましたが、私は『パパと呼ばないで』というテレビドラマが好きでね、いつか暇になったら、ブルーレイボックスみたいなの買っちゃおうかな、なんて考えているのですけど。 でも、ネット上でも何話かは見れることが判明。このところ『サスケ』『ウルトラセブン』『ウルトラマン』と見て来たので、今度は『パパと呼ばないで』を見ちゃおうかな、なんて。 で、実際に何話か見たんですけど、これがまたすごくいい。何度見直してもいいの。 天才子役・杉田かおる演じるところの「チー坊」がいいのはもちろんのこと、周囲を固める脇役陣がみんないいのよ。しかも脚本も良くて。 でまた、昭和の暮らしぶりってのがね、これまた私なんかには超懐かしい! で、今回見直して分かったのだけど、チー坊って、月島小学校に通う設定なんですよね。下町っぽい感じはしてましたけど、具体的な地名までは知らなかった。下町って言っても、浅草の方ではなくて、銀座の南なのね。 だから右京さんが、チー坊の戸籍上の父親が姿を現した時、そいつに向かって「銀座の柳に吊るしてやる」と息巻いたんだ。 とまあ、見直すことによって発見することもチラホラ。 というわけで、なんだか当分、『パパと呼ばないで』がマイブームとなりそうな感じなのでした。

July 14, 2019

コメント(0)

-

液晶テレビ300円

実家にはテレビが2台あったのですが、母の一人暮らしでは2台もいらないし、むしろ場所塞ぎだということで、1台処分することにしました。と言っても、まだ十分使えるものを捨てるのは惜しいし、処分するには処分するための費用もかかる。 ならば売ってしまえということになり、今日、それをクルマに積み込んでハード・オフに売りに行っちゃった。どうせ外に出るなら、帰りに昼飯を外食することにして、テレビを売ったお金もその外食費の足しにするということで・・・。 すると! 買い上げのお金は・・・300円でした〜! 足しにもならない〜! モノを売る時ってのは、そんなもんか・・・。買う時は高いけどね! まあ、でも、そのテレビを誰かが安く買って使ってくれれば、嬉しいかな。

July 13, 2019

コメント(0)

-

鼎談ふたたび

先日、サリンジャーについての連載の仕事が終わった、ということを書きましたが、どうも今年はサリンジャーが私をつかまえて放さないようで、またまたサリンジャーがらみの仕事が来ました。今度は鼎談ね。 4年くらい前だったか、新潮文庫が創刊100周年を迎えたというので、評論家の坪内祐三さんらとご一緒に鼎談をやったことがあるのですが、今度はサリンジャー生誕100年を記念しての鼎談ということらしい。 もっとも、現時点では私しかメンツが決まってないようで、一体私は誰と鼎談するのか分からないのですが、何せ連載している間にサリンジャー関係の復習はたっぷりしちゃったので、誰が相手でも負けることはないかなと。 逆に、この話題について誰と鼎談したいかと言われたら、個人的には作詞家の吉元由美さんあたりが相手だと面白いのだけれど・・・。もっとも、それは雑誌の編集部の都合があるので実現するかどうか分かりませんが。 ま、こういう仕事はちょっと楽しみですな。 ってなわけで、私の強運は、まだまだ継続しているようです。深見東州先生!

July 12, 2019

コメント(0)

-

意外に知らないこと

野暮用がありまして、実家に戻っております。 で、姉も同時に帰っているので、母と姉と三人で夜遅くまで話し込んでいたのですが、その話題の中で、一つ衝撃的なことがありまして。 子供の頃、父方の祖父母の家に帰省した時の思い出について話をしていて、ふと、父の父は何をやっていた人なんだろうということに話が及んだのですが、誰も知らないというね。 そう言えば、何をやっていた人なんだろう? サラリーマンではなかったようだし、だとすると商売人? でも、何を売っていたのか? 母に聞いても知らないというし、父は死んでしまったので、確認する術もない。 何かを発明した人のようでもあって、家に「釈迦楽式として名声を上ぐ」という表彰状のようなものが飾ってあった、というのが父の自慢でしたけど、あまりにもよく聞かされたので、「はい、はい、またその話ね」ってな感じで話半分に聞いていたので、一体その発明とやらが何の発明だったのか、聞きそびれたという。 いや、あれは祖父の話ではなく、祖父の父だか伯父だかの話だったのかな? それすらよく知らないという。 まあ、アレですな。うちは親戚付き合いが希薄だったというのもあるのですが、それにしても祖父が何をやっていたのかすら知らないというのも、世間知らずも度が過ぎておりますな。 ま、そういう家風なのよ、釈迦楽家は。 でも、そういうのもあまり良くないから、母が元気なうちに母方の親戚の話とか、確認しておこうっと。

July 12, 2019

コメント(0)

-

連載終了

昨年末に依頼され、1月から半年に亘って書き継いできた6回連載のサリンジャー論が終わりました。最終回となる第6回のゲラの校正作業が終ったので、これで書き手のワタクシとしてはお役御免と。 久々の連載の仕事でしたけれども、面白かったなあ。連載って、割と性に合うんですよね。 原稿出す、ゲラが出る、校正して返送する、掲載号が出る、次の原稿出す・・・っていうのを周期的に繰り返していると、生活にリズムが出来るのよ。 でまた連載というと、1回毎に読み切れなくてはならず、かつ、6回全体である程度まとまりのあるものに仕上げなければならず、という二つのベクトルがあって、それをうまく調整しながら、頭の中で計算していく作業ってのが面白いわけ。ライターとしての腕の見せ所だしね。 で、今回のサリンジャー連載は、一応、生誕100年を迎えたサリンジャーの何たるかを一般の人に紹介しつつ、それでいてごくごく私的な、私自身のサリンジャーとの関わりについても書いて行くというね。そういうアレだから、ある程度思い切ったことも書けたし。 それに、久々にサリンジャーのものをあれこれ読み直したり、サリンジャー関連の映画をあれこれ観たりして、そういう下地の作業も面白かった。こういう機会がないと、なかなかそこまでやらないしね。 というわけで、自分としてはかなり楽しめた一連の作業だったのでした。 とはいえ、分野違いの雑誌のせいか、反響が全然聞こえてこないんだよね! 世間的には意外に不評だったりして。そうだったら、ごめんなさいっていうしかない。 ま、しかし、私としては一生懸命やったんだし、丸山某じゃないけれど、「行蔵は我に存す、毀誉は人の主張」(勝海舟)と思って、知らんぷりしておこうっと。

July 10, 2019

コメント(0)

-

ミスド・堂島ローナツが買えない!

ミスドの新商品、堂島ロールとコラボした「堂島ローナツ」、超ウマそうじゃない? ということで、ミスドにこれを買いに行くのですが、まー、これが買えないんですわ。 初日は夜遅く行ったので、買えなかったのもまあわかるとして、次は夕方行って、やっぱり売り切れ。 で、今日は午前10時半に行ったら、「まだ到着してません」と言われ、次に12時半に行ったら「本日分は売り切れました」と。 えー、じゃあいつ買いに行けばいいのじゃ~! 例えば11時から30分以内とか、そんな感じ? そんなの、買えないよ~。 まあ、堂島ロールとのコラボと聞いて、誰もが食べてみたいと思うんでしょうな。そういう好奇心の強さってのは、日本人の良いところでもあるわけだから、それをどうこう言うつもりはないですけど、殺到して奪い合いってのも、なんだかね・・・。 まあ、私もその殺到組の一員と言えば、言えるわけですが。他人のことは言えないか。 ともかく、早く堂島ローナツの人気が落ち着いて、ワタクシにも買える状態になってもらいたい!! 堂島さん、ミスドさん、大量増産、お願いしや~す!!

July 9, 2019

コメント(0)

-

クリムト展

今書いている新書用の原稿がなかなかいい具合に進まなくて、先が見えない状態。こういう時は苦しい! こいつが先に進まないがために、あらゆるものがストップしちゃうんだよね・・・。心の余裕が無くなるので、本も読めない。 で、4月から東京都美術館でやっていた「クリムト展」、結局、見に行きそびれちゃった・・・。見たかったのにな・・・。 と思ったら! なんとなんと、この展覧会、豊田市美術館にもうすぐ巡回してくるっていうじゃないの! 向こうの方からわざわざ私の家の近くまで来てくれたという。10月までやっているというから、これは絶対に見られるな。ラッキー!これこれ! ↓クリムト展 いやあ、やっぱりワシには強運が付いておるな。深見東州センセイ! 一方、実はもう一つ、私が前々から行きたいと思っている展覧会があるんです。それは何かといいますと、今、おかざき世界子ども美術博物館でやっている「村山槐多展」。これこれ! ↓村山槐多展 これ、今週末までなんだけど、果たして行けるかどうか・・・。まあ、強運の持ち主だから、多分、何とかして行けるでしょう! そのためにも、仕事頑張ろうっと。

July 8, 2019

コメント(0)

-

『スパイダーマン・ホームカミング』と『トイ・ストーリー3』

昨日・今日と原稿書き。これがまた難渋の極みで、捗らないこと限りなし。大丈夫か、わし? さて、それはともかく。一昨日は『スパイダー・マン・ホームカミング』を、また昨夜は『トイ・ストーリー3』を地上波でやっていました。どちらも原稿書きの気晴らしにと思ってチラッと見たのですけれども、対照的でしたなあ。 前者は・・・まあ、ガッカリよ。つまらない・・・。やっぱり映画版の『スパイダーマン』は、ピーター役をトビー・マグワイアが、グリーン・ゴブリン役をウィレム・デフォーがやった奴に止めを刺すな。今回テレビでチラ見した『ホームカミング』は、アヴェンジャーズがらみのもので、言っちゃ悪いけど一種の悪ふざけだよね。もう、まったく大人の鑑賞には耐えない・・・。一昨日も、ものの5分も観ていられなくて消しちゃった。 一方、後者の『トイ・ストーリー3』は、素晴らしい。前に一度見たことがあって、今回は最後の方を一部見ただけだけど、それでもやっぱり見惚れたもんね。オモチャの宿命として、持ち主が成長してしまうと、捨てられる運命にある。そのオモチャ・サイドの哀しみが胸に迫るというか。もう、こんなの観ちゃったら、オモチャなんて絶対捨てられなくなるよね! 『トイ・ストーリー』で特筆すべきは、オリジナル脚本が素晴らしいということ。人間が見ていないところではオモチャは独自の生活をしているという発想自体とんでもなく素晴らしいし、そこから派生する物語もまた、実に実にいい。細かいギャグも素晴らしい。 しかも、最初の『トイ・ストーリー』で物語として完璧に完結しているにもかかわらず、続編の『2』も『3』も、それぞれ素晴らしいというのは、ちょっと類を見ないレベル。続編としての継続性もありつつ、しかもそれぞれ独立して面白いからね。 それにしても、最近「実話に基づいた」という体の脚本ばっかりで、ハリウッドの想像力ってのは尽きたのかと思わせるケースばっかりだけど、『トイ・ストーリー』シリーズだけは、オリジナルな脚本で、それも非常に高いレベルを維持しているところが、ホント、すごいと思う。これは『4』も期待できるんじゃないの? ということで、対照的な2本でしたけれども、まあ、そんなことより、原稿書かないとね。頑張ろうっと。

July 7, 2019

コメント(0)

-

ジーンズの偉大さ

思えば最近、家にいる時はジーンズしか履いてないなと。 50代半ばの、私くらいの年齢の男が、普段、家に居る時に何を履いているのか。それは判りませんけれども、自分に関して言えば、もう最近はもっぱらジーンズね。 この点に関してのワタクシの過去を振り返れば、かつてチノパン時代ってのがありました。まあ、ジーンズに継ぐ、男のカジュアル・ウェアの定番ですな。 だけど、あれもね。結構難しいのよ。 何が難しいかっていうと、サイズが。 ちょっとでもサイズが合わないと、チノパンってのはカッコ悪いからね! 特にちょっと大きめでだぶっとしたチノパンほどカッコ悪いものって、なくない? 逆に、細めのチノパンを履きこなせば、それはそれでカッコはいいけど、それでリラックスできるかというと・・・ねぇ。 そうなってくると、ジーンズってのは、楽よ。 つまり、ぴちっとした細身のジーンズがカッコいいのは当然として、だぶだぶした感じで履いても、ジーンズだけは様になるんだよね。要するに、サイズの点でなんでもいい、何を選んでもいいってことになっちゃう。気をつかわなくていいわけよ。 だから、結局、ジーンズが中心になるんだけど、それだけじゃつまらないからってんで、カラージーンズを履いていた時期もある。例えばブラックのジーンズとか。 だけど、それもね。カラージーンズは上を選ぶのよ。上に何を着るか。ブラックのジーンズに合う色、合わない色ってのがあるからね。例えばの話、下が真っ黒なカラー・ジーンズで、上に黒いポロシャツとか着てごらんなさいな。ほぼ忍者になっちゃうよ。 ところが、定番ジーンズの色であるインディゴ・ブルー、あれは、どんな色でも合う。どんな色のシャツでも、柄物でも、合う。 でまた、そのインディゴ・ブルーにも色々あって、染めたての濃い色もいいし、脱色して色あせたものもいい。さらに、穴が開いていたっていいってんだから。 しかも、カジュアル・ウェアであるジーンズなのに、上とか下をフォーマルに固めても様になるという。上をネクタイとジャケット、下を革靴で固めて、その中間にカジュアルなジーンズを持ってきても、それはそれで様になるんだから、もう、これ以上、何を望むかっていうね。 だから、結局、ジーンズが一番楽ってことになっちゃうのよね~。 そう考えると、ジーンズって偉大だと思わない? あれ最初に考えた人、すごいわ~。 ・・・と思いながら、どうなんだろうね。この先もそれでいいのかな? 70歳とか80歳になって、ジーンズってどうなんだろう? ミッキー・カーチスじゃあるまいし、って感じにならないかしら? ま、それは、先になって考えればいいか!作業着 作業服 FieldCore フィールドコア CS002C AERO STRETCH エアロ ストレッチ デニムカーゴパンツ メンズ 春夏 ストレッチ デニムブラック/インディゴネイビー S-4L

July 6, 2019

コメント(0)

-

パスポート更新

10年もののパスポートの有効期限が7月半ばで切れるので、その前に更新手続きに行ってきました。10年前は、確か名古屋駅前にあった松坂屋の上の方の階にあったパスポート・センターに行ったような記憶がありますが、今はもう松坂屋自体が取り壊されておりまして、パスポート・センターも名古屋セントラル・タワーズの15階に移転しておりましたね。10年一昔か・・・。 10年一昔と言えば、パスポートの写真もそうだよね! やっぱり手元にあるパスポートに貼られた10年前に撮った自分の顔写真を見ると、「若いな!」って思うもんね。それに引き替え、今回撮った写真を見ると、自分も大分歳を取ったなと。 そらそうだ。50代も半ば過ぎだもんなあ。小学生時代の自分からすれば、もうじじいもいいところだよ・・・。年齢から言えば、サザエさんのお父さんの波平さんをとうに越しているんだからね。 この先10年経って、次の更新の時の自分は、一体どんな顔をしているんだろうと思うと、ぞっとしますな。 髪の毛がなかったりして・・・。 ま、そんな不吉な予想は止しにして、名古屋駅前から帰り道、またまた散歩がてら大須に立寄って、喫茶店のモカでバター・コーヒーと小倉トースト食べちゃった。旨し。 で、そういえば今日から発売という、ミスドの新シリーズ、あの堂島ロールとコラボした奴が食べたいなと思って、帰路、長久手のアピタに寄って買おうと思ったら、さすがに売り切れておりました。残念。 で、そうこうしているうちに時間も結構遅くなっていたので、これから家に戻って夕食を作るのも面倒になり、アピタのフードコートにあるリンガーハットで、長崎ちゃんぽん食べちゃった。これまた旨し。 というわけで、今日は結局、パスポートの更新申請だけで終ってしまったような感じですが、まあ、そういう時もありますよってことにしておきましょうかね・・・。

July 5, 2019

コメント(0)

-

キーボード

まあ、誰でもそうだと思いますが、パソコンに触らない日ってないでしょ? スマホばっかりで、最近、パソコンの電源を入れてないなーっていう人もいるかも知れないけれども。 私も含め、文系の研究者なんて、パソコン触っている時間が長いからね。これがなきゃ、どうにもならない。 でもその割に、だからパソコンをいつもキレイにしておこう、っていう発想はあまりないっていうね。 いや、こういうことを言うのはですね、さっき見たら、我がパソコンちゃんのキーボードがね、相当汚れているなっていう。なんか手垢もついているし、キーとキーの隙間にも大分細かいほこりが溜まってますなあ・・・。 ということで、アルコールを少し染み込ませたティッシュでフキフキしてみた。すると・・・ ひょえ~! 汚れが取れる~! ということで、しばし熱中してフキフキ。 あら~、キレイになった~!! サッパリ! 日頃お世話になっている相棒だけに、たまにはフキフキしてあげないといかんですな。 おーし、このキレイになったキーボードで、明日からまた文章を叩き出すぞ!

July 5, 2019

コメント(0)

-

雅号決定!

えーっと、今年の4月に八光流柔術の5段となり、師範の資格を取ったことに伴いまして、先日、思い切って本部・御宗家先生に雅号の申請をしたワタクシですが・・・ ついに! その雅号が決定いたしました!! 発表いたします。不肖このワタクシ、ついに「叟峰」となったのでありまーす! 釈迦楽叟峰ね。 え? 読めない? 「そうほう」だよ、そうほう。しゃからく・そうほう。 ソーホーっていうと、ロンドンとかマンハッタンにある町の名前だけどね。まさかそれに因んだはずはあるまい。 「叟」は、訓読みすれば「おきな」だからね。年取った、という意味かな? だから「叟峰」なら古来からある山、というような意味かしら。 そう考えると、いいよね。むかーしむかしからずっと人間界を見下ろしていた山、っていう感じで。仙人の山みたい。 というわけで、今日から柔術の世界では「叟峰」となったワタクシ。御宗家からいただいたこの名前を大切にして、この名にふさわしい武術家になれるよう、頑張ります。

July 3, 2019

コメント(0)

-

人文学系と社会学系の違い?

所属学科の改編(=改悪)により、スタッフの全員が人文学系であったところから、人文学・社会学・教育学のスタッフが入り混じる「なんでもあり雑魚寝型」の学科になってしまったワタクシの所属先。 で、従来はね、5時半頃になると共同研に集まって、私が淹れた香しいコーヒーを飲み、甘いものをつまみながらしばし雑談の時を持つ、というのが習慣だったのですが、上のような改編があったものですから、今、この古き良き習慣が存続の危機に・・・。 私としては、こういう雑談の中から、面白いアイディア、思わぬ発想が飛び出したりするもんだと思っていて、改編後も律儀にコーヒーを淹れ、新しいスタッフの皆さんにも声をかけて、皆で雑談をしたいと思っているのですが、これが、なかなかうまく行かない。 つまり、社会学系とか、教育学系とか、そっち系の人って、基本的に交流を求めない人が多いのよ。だから、私が強いて誘えばコーヒーを飲みに来てくれる人もいますが、逆に言うと呼ばなきゃ来ない。「5時半だから、お茶の時間」という風にはならないのね。 まあ、要するに人文学系の「文化」と、そっち系の人たちの「文化」が全然違うんですわ。 このままだと、「喫茶・釈迦楽」の伝統が尽きる日も近いかも。 さみし~。

July 2, 2019

コメント(0)

-

堀口すみれ子著『虹の館 父・堀口大學の想い出』を読む

詩人の堀口大學のお嬢さん、堀口すみれ子さんが書いたお父さんの想い出の記、『虹の館』を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 堀口大學さんは、私の母方の祖父と交流があったもので、祖父からたまに名前を聞いたことがありましたが、自分自身で意識したのは小学生の時に耽読した新潮文庫版『ルパン』の翻訳者として。同じ文庫のホームズものを訳した延原謙さんの場合とは異なり、堀口さんの訳は少し癖のある文章で、子供心に「ルパンって、『ありゃさのこりゃさ』とか言うのかなあ?」とか、「ルパンは自分のことを『わし』って言うけど、イメージと違うなあ」なんて思ったものでした。が、そこがフランス文学のフランス文学たる所以なんだろうと勝手に折り合いをつけたりして。 ま、私はあまり好んで詩を読むタイプではないので、詩人としての堀口さんのことは昔からあまり詳しくなかったし、今もそんなに詳しくはない。 が! ある時、関容子さんが書かれた『日本の鶯』という本をたまたま読んで、私の堀口大學像が激変! なんとまあ、魅力的な御仁なのかと驚愕ですよ。で、以来、何となく堀口大學さんへの興味が、私の中で維持されているわけね。 で、これまた、たまたま、娘さんが書いた大學伝があると知り、とりあえずポチしておいて、ちょっと気が向いたもので、読んでみた次第。 小堀杏奴が書いた鷗外伝とか、室生朝子の書いた犀星伝とか、文士の娘が父の想い出を語る体の本ってのは世に数多あって、それは大体、いい本であることが多い、というのが私の感じなんですけど、一般に自分の娘に惚れられる父親ってのは、大体においていい人なのよ。だって実の娘ってのは、父親たるものにとって一番身近で手厳しい批判者でしょ。その手厳しい批判者のお眼鏡に叶ったってんだから、それは基本的にいい人であるに決まっている。 ・・・という私の仮説にたがわず、すみれ子さんのこの本を読むと、大學さんってのが実にいい人であり、良き家庭人であったことがよく分かる。 大學さんは、若い頃はかの才女マリー・ローランサンと浮名を流し、彼女から「日本の鶯」と呼ばれていたプレイボーイ的なところもあったようですが、40代も半ばをとうに過ぎた頃、30年ほども歳の離れた18歳の若い娘と結婚し、50歳を超えてから一男一女をもうけて家庭をもった。で、そこから先はもう、妻にとっては良い夫、子供たちにとっては良いお父さんであったようで。 で、長男さんは、これまた美形に生まれ、長じては映画界から誘いがあるような人だったようですが、誰に似たのか激しい気性の持ち主であったようで、なんと21歳の時に、とある女性と山に入って心中してしまう。その時、既に齢70を超えていた大學さんも、これには相当参ったらしい。大學さんもまた、成長して後を頼むようになった息子を失った人だったんですな・・・。 で、一人残された娘のすみれ子さんを、大學さんは可愛がった。あまり可愛がったので、お嫁にやるのも相当にごねたほどだったとのこと。 で、たまたま嫁ぎ先が実家と近かったこともあって、すみれ子さんは、夫を会社に送り出してから、毎日のように実家に戻ったそうで。実家に戻って葉山に住んでいた大學さんが海辺を散歩していると聞くと、すみれ子さんはお父さんの後を追いかけて海辺に出る。すると、大學さんの方でも「そろそろ娘が追いつく頃かな?」と心待ちにして歩調を緩めていたりして。で、娘さんが追いつくと、やあやあというので、人目もはばからず抱き合ってチュー、なんてしていたようですから、もう、傍目からしたら、目も当てられない親馬鹿ぶり。 でもそんな風にされたら、娘さんのすみれ子さんとしては、嫌でもファザコンになりますわなあ・・・。 とまあ、本書はそんなすみれ子さんの、大學さんを思う愛情たっぷりの本なのであります。 まあ、そんな感じでほんわか~とした本なので、書いてあるのは大學さんの日常の立ち居振る舞いとかが中心で、その他のことはあまりよく分かりませんが、それでも、例えば文化功労章や文化勲章を受章・受勲した時の大學さんの喜びようとか、そういう描写から、大學さんの長年の苦労の様なんかもうっすら見えてくる部分もある。 大學さんは、まあ、親が偉い人だったし、その関係で外国暮らしも長く、当時としてはすごく恵まれた環境に育った人ですが、学歴からすると慶應大学仏文科中退。つまり官学の卒業ではないわけ。だから、詩集なんかを出しても、官学出身の批評家なんかにえらく叩かれたんだそうで。 ならばいっそ、交友関係のあった西条八十のように、演歌だの歌謡曲なんかの作詞でもして、大金持ちにでもなる道もあったのでしょうが、しかし大學さんには大學さんのプライドがあって、そういう方向には行かなかった。しかも、大学でフランス語やフランス文学を講じるようなこともしなかったので、お金を稼ぐとなったら翻訳で稼ぐしかない。詩は、たとえ評価されても、家族を養うほど儲かりませんからね。だから、若い時は馬車馬のように翻訳したのだとか。確かに、今、ウィキペディアで確認しても膨大な訳業が確認できる。 だから、最晩年になって、文化勲章を受勲した時の喜びは大きかった。親に背いて進んだ文学の道で、遂に天皇陛下から勲章をもらうところまで行ったのですからね。 ま、そんな大學さんの可愛い姿も、この本から見て取ることが出来るわけよ。 というわけで、この本、家庭人としての堀口大學を知る上で、ナイスな本でございます。 この本読んだら、もう一度関容子氏の『日本の鶯』を読みたくなっちゃった。でも、どこかにはあるに違いないものの、二重・三重に本が山積みになっている書棚のどこにあるのか見当もつかない・・・。ダメだ、こりゃ!虹の館 父・堀口大学の想い出/堀口すみれ子 日本の鶯 堀口大學聞書き (岩波現代文庫 文芸 181)[本/雑誌] (文庫) / 関容子

July 1, 2019

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- ★資格取得・お勉強★

- 令和7年度宅建試験 合格発表 デー…

- (2025-11-26 23:43:33)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

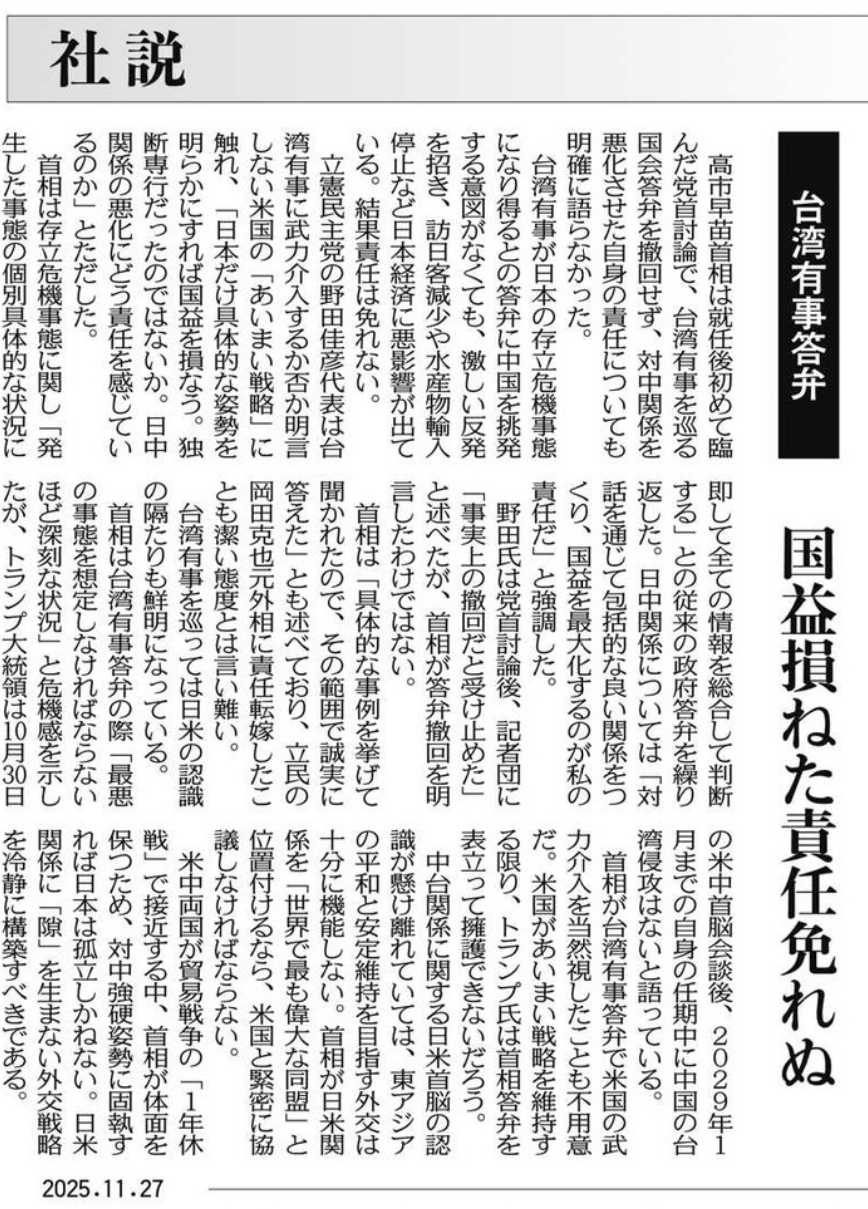

- 政治について

- 国益損ねた責任免れぬ。高市に首相の…

- (2025-11-27 05:21:53)

-