2014年01月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

初校キターーーーーーッ!

春に出す予定の拙著の初校が出ました! 原稿の時点ではちょっと短いかと思っていたけれども、本の体裁になってみたら300頁を越えていて、分量的には充分だったと判明。良かった、良かった。 今回の本は図版の量が多いので、楽しい本になりそう。 で、早速校正を始めたいところなのですが、そうもいかず。というのも、例の卒論口頭試験に備えて何本か卒論を読まなければならないし、明日からは恩師の墓参のために東京に戻るし、頼まれていた書評も書かなくてはならないし、その他やらなきゃいかんことが山積み状態。とても、すぐに校正に入っていける状態ではないという。 っつーわけで、やるべきことに優先順位をつけ、締め切りの近いものからやっていくしかないかなと。 で、その優先順位第1番が・・・ マクドナルドに行くこと! でした。 だって、今CMでやっている70年代を彷彿とさせる「ホット&グルービービーフ」っていうのが食べたかったんだもーん。これ期間限定でしょ? 優先順位は、必然的に高くなるよね! で、食べてみた。 うまーい! が! リピートするほどではなーい、かも。 まあ、普通かな。普通においしい。以上。 あと、サイドにつけたマックフライポテトにチーズとベーコンフレークみたいなのをトッピングする奴、あれはね、なくてもいい。普通のマックフライポテトで十分。そっちの方がおいしい。と思う。私は。 私が思うに、ここ数年のマック・メニューで一番旨かったのは、2年ぐらい前に出たインド風の「ゴールドマサラ」ではないかなと。あれは旨かった。あれ、復活して、通常メニューに入れてくれないかなあ。 とまあ、そんなわけで、優先順位第1位を片付けた私は、これから卒論を読もうと思うのであります。それでは、皆さんもいい週末を~!

January 31, 2014

コメント(0)

-

林望著『節約の王道』を読む

林望先生の『節約の王道』(日経プレミアシリーズ)を読了しましたので感想を。 本書は『節約の王道』というくらいですから、いかに節約をするか、ということが書いてあるのですが、そこはそれ林先生のことですから、もちろん、何かにつけてお金を切り詰めるとか、そのノウハウとか、そういうことが書いてあるわけではありません。例えばの話、節約の必需品とも言うべき家計簿なんか、つける必要なし!と書かれているくらい。 例えば食費にしても、自宅近くの庶民的なスーパーに行って、一般的な食材を万遍なく買って冷蔵庫を満たし、あとは買った食品が尽きるまでその食材で出来る食事を作り続ける。で、冷蔵庫が空になったらまた買いに行く。こういう風にしていれば、極端に食費がかさむとかいうこともないから家計簿でチェックする必要もないし、10円安いからという理由で遠くのスーパーまで遠征する必要もない。それで、家計簿をつけたり、遠くのスーパーに行く時間を、むしろ自分への投資として自分のために費やせと。先生はそのようにおっしゃる。 つまり、節約節約と言っても、本道を見誤るなと、そういうことですな。自分として一回きりの人生をいかに充実して過ごすか、というのが本道なのであって、その本道のためにならないことを切り詰めることこそが、真の節約である、と、こう林先生はおっしゃるわけよ。 例えば煙草を吸えば、煙草代もバカにならないし、そのために病気にでもなったら治療費がかさむどころか、命まで危ない。だったら、煙草を止めれば、人生のための最良の節約になる。付き合いでゴルフに行けば、ゴルフの用具も買わなくてはならないし、会員権となったら高額。しかもよほど好きなら別、そうでなければ時間の無駄。だったら、付き合いのゴルフなど止めてしまえば、その分、自分の時間が増え、その時間を自分の本当に好きなことに費やせる。 そうやって、自分の人生を自分らしく生きて行くこと以外の瑣末なことにお金や時間を使うことを止める、というのが本当の節約なわけですな。 まあ、私は大のリンボウ先生ファンということもあるのですが、本書に書かれている林先生の言い分には、私もほぼ全面的に同意ですね。 しかし、いくつか同意できないこともありました。 一つは「株式投資」についての考え方。林先生は、「正業で稼ぐのが本来であって、株は邪道。もし株をやるのなら、自分の応援したい企業を応援するために資金を提供するのが筋で、株を買ってもいいが、売って儲けようなどとあさましい事を考えてはいけない」というお考えのようですが、私はそこはちょっと違うんだなあ。 だって株を持っているだけだと、それは生活のためには何の役にも立たないんですもの。株は持っているだけだと、企業の側にメリットがあるだけで、庶民の方にはメリットがない。それは不公平だと思うんですな。そこはあくまで対等じゃないと。 あと、ファッションにおいて「一点豪華主義」はよろしくない、というのが林先生のお考えで、それもある程度分かるのですが、実感として一点豪華主義のいいところもあるような気が私にはする。私は機械式時計が好きだからね。ロレックスなんかしていると、やっぱり、「なめんなよ」という気概につながるような気がするのよ。 ということで、何点か完全には同意できない部分もあるものの、99%はリンボウ先生の節約の提案にはげしく同意する私。本書も熱烈おすすめ、です。これこれ ↓【送料無料】【日経2冊で5倍】節約の王道 [ 林望 ]価格:819円(税込、送料込) ところで、この本、私が買った本が第14刷で、12万部突破だっていうんですよね。ということは、ほぼ1刷1万部じゃないですか! 凄すぎる。私も、そんな本を出してみたい・・・。

January 30, 2014

コメント(0)

-

卒論を読みつつ思う

来月初旬に卒論の口頭審査があるので、主査として面倒を見たゼミ生の卒論はもとより、副査として審査にあたるため、他の先生方が指導した卒論を何点か、メモをとりながら読んでおります。 で、思うのですが、卒論の質と量がもたらす個々の差というのは、非常に大きいなと。 やっぱり気合いが入った卒論というのは、質・量ともに圧倒的なんです。よくここまで調べ、書いたなと、感心させられてしまう。 その一方、明らかに手抜き、という卒論も多々ある。これはもう、即席でお茶を濁したなというのがありありと。 その差はね、すごいものがあります。準備と執筆のためにそれぞれの学生が費やしたであろう時間に、肌身に感じられるほどの差がある。 で、結局、その差に、ある意味、個々の学生の人生観が反映しているわけですな。真面目に、一生懸命生きて行こうという奴と、その場その場をしのいで行こうという奴。 もちろん、前者が必ず幸せになるとは限らないし、後者が必ず不幸になるとは限らない。むしろ後者の方が、調子よく、うまいこと立ちまわり、省エネで最大の結果を得ようとし、それに成功して、社会をうまく生き抜いていくかもしれない。 だけど、やっぱり、頑張った卒論を書いた奴のことは、応援してやりたいという気にはなりますな。その差を見ちゃうとね。 で、振り返って自分自身のことを思うのですが、果たして自分が学生の頃、卒論にどのくらいの結果を残せただろうか。 今から考えると、自分の持てる最大限の結果は出せてないな・・・。やりようによっては、もっといいものに出来たはず、という後悔の方が多いな。 人生って、「やり直したい」って思うことが多いですね。 だけど、それは無理なのだから、その分、この先、頑張りましょうかね。 ということで、学生の卒論を読みながら、あれこれ考えさせられてしまう私なのでした、とさ。

January 29, 2014

コメント(2)

-

徳大寺さんのナビ

書店に『Navi Cars』という雑誌を買いに行ったら、置いてないでやんの。 で、あれ? おかしいなと思ったら、どうも人気があり過ぎて売切れてしまったらしい。うーん、しまった、出足が遅かったか。 なんでこの雑誌の今号の人気が高いかというと、今号の特集が徳大寺有恒だから。ま、私もこの特集を見て、買いたいと思ったのですが。 徳大寺さんというのは、例のベストセラー『間違いだらけのクルマ選び』シリーズの著者であります。クルマを実際に買い、使う庶民の側に立って、市場に出回っている車種を俎上に乗せ、批評した画期的な本の著者ですな。それまでそういう観点の本って無かったわけですから、クルマ批評の草分けと言える。 どんな分野であれ、草分けと呼ばれる人ってのはすごい。だから私も、徳さんのストーリーを読みたいと思って、今号の『Navi Cars』を買おうと思っているのですけどね。 しかし、それはそれとして、私が思うに、クルマ批評界には足りない要素がまだある。なのに、まだ誰もそれをやろうとしない、っていうか、誰も気づいていないんだよね、その要素に。だから、私がそれをやって草分けになっちゃおうかな、なんて思っているところもあるわけ。 というのも、私は文学の批評を仕事にしているわけですが、その観点から言うと、文学批評の歴史と比べて、まだまだクルマ批評は歴史が浅い。だから、批評の網が大雑把というか、隙だらけなのよ。なんでこの観点でもうちょいちゃんとした批評をしないのかなと、いつも思うんだなあ。 というわけで、そのうち、私、クルマ批評本、出しちゃうよ。超斬新な奴を。新時代の徳大寺になる。 だから、徳さんのストーリーがなおさら読みたいわけ。やっぱり、ネットで買っちゃおうかな。これこれ! ↓【送料無料】NAVI CARS (ナビカーズ) 10 2014年 03月号 [雑誌]価格:1,000円(税込、送料込)

January 28, 2014

コメント(0)

-

先輩同僚の死を悼む

今日、研究室でメールを開けてビックリ。二年ほど前に大学を去られたM先生の訃報が、大学当局から回ってきていたのです。M先生は、定年前に辞められたので、多分、62、3歳ではなかったかと。 M先生はもともとドイツ文学の先生でしたが、やがてナチズムへの批判、さらには戦争というもの全般への強い批判が先生のお仕事の大半を占めるようになり、M先生といえば戦争反対、M先生といえば戦争許すまじ、という連想が思い浮かぶほど、全体主義や戦争といった人類の愚行への批判者として己を侍していらしたような気がします。 しかもその度合いがまた甚だしいものであったので、例えば卒論の主査・副査といった立場でM先生とご一緒するようなことがある時、私はしばしば、先生と対立せざるを得ないことになったのでした。 例えば私の指導ゼミ生が、アメリカの航空産業、なかでもボーイング社について調べた卒論を書いた時、副査として審査にあたられたM先生は、開口一番、「ボーイング社の仕事の半分は戦闘機の開発など、軍事目的のものであるが、あなたはそれをどう考えるのか」と、私のゼミ生を詰問された。 私のゼミ生は、もちろんボーイング社の軍事目的の業績についても調べてはいたのですが、「そういう仕事もやっている」という事実を述べただけで、「だからこの会社は最低最悪、人でなしの会社だ」とは書かなかった。しかし、M先生にしてみれば、軍事目的の仕事を請け負っている会社を強く批判していない卒論は絶対に許せなかったのです。 そこで私は、ゼミ生を擁護する意味もあって、M先生と対立しなくてはならなくなる。「そんなことを言ったら、鉄を生産する会社はどうなりますか。ひょっとしたら、その会社で作った鉄が回りまわって戦闘機や戦車や爆弾の材料になるかもしれない。繊維会社はどうですか。その会社で作った布が軍服や野営のテントの材料になるかもしれない。チョコレート会社はどうですか。その会社で作ったチョコレートが兵隊の糧食になるかもしれない。そんなことを言っていたら、何も作れなくなるじゃないですか。戦争を起こすのは、モノではない。人でしょう。その人の責任を問わず、モノのメーカーを批判したって意味ないじゃないですか。」 私からすれば、なんでもかんでも戦争反対というM先生の論点があまりにもナイーブなものに見えましたし、M先生からすれば、私の論点はあまりにも無責任に見えたでしょう。二人の論争は、いつもこんな感じで平行線をたどるのが常でした。 またこんなこともありました。 数年前、私がサバティカル(研究休暇)を取得しようとした時、同時にM先生も申請を出そうとされた。ところが、同じ科からは同時に二人の申請は出せないので、私とM先生のどちらかに絞らなくてはならなくなった。 私はその前年まで結構沢山の大学の仕事をしており、M先生はそうでもなかった。そのこともあって、私は私の方が先に取るべきではないかと主張したのですが、M先生も引きさがらない。そしてそのM先生の言い分が、私にはカチンと来るものだったんです。 M先生曰く、「あなたは大学の仕事で忙しかったというが、忙しさというのは人それぞれである。私は私で自分の仕事に忙しく従事していたのだから、おあいこではないか」。そこで私が「自分のやりたいことをやって忙しかったというのと、大学から任された仕事をして忙しかったのでは意味が違います!」と反論し、また大喧嘩となったことは言うまでもありません。私がその時、「この人はなんと自分勝手なことを言うのか」とあきれ果てたことを今でも鮮明に覚えています。 この時は結局、M先生がご自分の主張を引っ込め、私がサバティカルを取ることになりました。 しかし、今、私はこの時のことを後悔しています。 ひょっとして、M先生は既にあの時、癌に冒されていたのではなかったか? それで、自分の寿命が長くないことを知り、サバティカルを取って治療に専念するとか、どうしてもまとめておきたい仕事をまとめようとされたのではなかったか? M先生が定年を待たずに大学を辞められた、その一年ほど前の卒業式の日、謝恩会の場でM先生は「この頃になって私は、学生のことが可愛くて仕方なくなった」という趣旨のスピーチをされました。その時は、私を含め、同僚一同、「この人、何を言っているの?」という怪訝な表情をしていたのですが、今にして思うと、あと何年生きられるか、ということを踏まえての感慨だったのかなと思います。 そんなことがあれこれ去来しましてね。私はひょっとして、M先生のことを色々な点で誤解していたのではないかと。 正直に言って、M先生と私は「親しい同僚」という関係にはなれませんでした。しかし、二十年近くを同僚として過ごし、少なくとも互いに利害関係がない時には、もちろん気易く会話をした時も多々あったわけですから、その先生がこんなに早く亡くなられたとなると、さすがに衝撃があります。 今日はM先生のお通夜があるのだそうです。私も帰りがけにお別れのご挨拶をしてきましょう。そのぐらいの義理は、M先生に対して負っているような気がしますし。 戦争を憎み、戦争に関わる人を許せなかったM先生の魂の、今は安らかでありますように。合掌。

January 27, 2014

コメント(2)

-

『シュガーマン 奇跡に愛された男』を見た

前から観たいと思っていた『シュガーマン 奇跡に愛された男』という映画を観ましたので、心覚えを。以下、ネタバレ注意です。 これ、映画というより、ドキュメンタリーですね。完全に実話。 1970年代のアメリカに、第二のボブ・ディラン的な大ヒットを予感されながら、その期待通りにはいかず、2枚のアルバムを出しただけで、ほとんど無名のまま終わってしまった「ロドリゲス」というシンガー・ソングライターが居た。まあ、よくある話です。 ところが、ロドリゲスが辛うじて出したアルバムは、思わぬところでヒットするんですな。 どういう経緯があったのか、彼のアルバムは海を越え、南アフリカにたどり着くんです。 で、1970年代の南アといえば、かの悪名高き人種隔離政策「アパルトヘイト」の真っ只中であり、アパルトヘイトを批判する言説や行動は徹底的に弾圧されていた。そんな中、ロドリゲスの歌はプロテスト・ソングとして、弾圧に苦しみ、自由を希求する南アの人々から圧倒的に支持され、誰もが彼のレコードを買い、誰もが彼の歌を口ずさんでいた。 ところが、南アで売られていたレコードはもちろん海賊版であり、レコードを作ったロドリゲスなる人物のことは、アメリカで有名な歌手、くらいの認識しかされていかなったと。 で、ある時、このドキュメンタリーを作ることになる人物の一人が、あるアメリカ人から、ロドリゲスのことを尋ねられるんですな。「アメリカではこんなレコード、売ってない」と。 で、尋ねられた方はびっくりしてしまう。南アでは知らぬもののいないロドリゲス、そしてアメリカの有名な歌手だとばかり思っていたロドリゲスのことを、アメリカ人が知らない?! どういうこと? で、その人は、ロドリゲスのことを調べ始めるわけ。ところが、レコード会社に尋ねても、どうも埒が明かない。おまけに、ロドリゲスはステージ上で絶望して拳銃自殺した、だとか、麻薬で身を持ち崩しただとか、伝説的な噂が独り歩きしているばかりで、肝心なことは何もわからない。 で、あまり分からないので、その人も調査を諦めかけるんです。 が、彼がロドリゲスの消息を知るためにネット上で呼びかけたその呼びかけに、何と、ロドリゲスの娘さんが反応するんです。 私は、そのロドリゲスの娘です、と。 そして、ロドリゲスはまだ生きています、と。 なんとロドリゲスは、デトロイトで普通に暮らしていたんですな。歌手として成功することを諦めた彼は、荒廃したデトロイトの片隅で、肉体労働者として生きていた。別に人生に絶望したわけでもなく、当たり前のように肉体労働に従事しながら、しかも心は高くもって、誇り高く生きていた。 そこで、彼は、伝説の歌手にして今はデトロイトで静かに暮していたロドリゲスを南アに招待し、南アでコンサートを開催するんです。 そして南アでは、何万人という人が伝説の歌手を出迎え、彼の歌に酔った・・・。 そんな奇跡のような出来事を、この映画は演出過多に陥ることなく描いていく。 ま、そんなドキュメンタリー映画でございました。 で、この映画に対する私の点数は・・・ 「82点」でーす! 高得点! やっぱり、何といってもこの映画では、ロドリゲス自身の存在感がすごい。メキシカンとネイティヴ・アメリカンの血を引き、決してハンサムではないのだけれど、インパクトのあるいい顔をしていてね。浮き沈みという観点から言えば、彼の人生は浮き沈みに満ちているのだけど、そんなことはおかまいなく、淡々と人生を受けて入れている感じが猛烈にすごい。 で、「南アではスーパースター」であり、この映画のおかげでアメリカでも少しは名前が知られるようになったのに、相変わらずデトロイトで質素に、以前と変わらず暮しているところがまたすごくいい。 結局、彼みたいな人こそが、本当に生きている人なんだろうなと、私、思いました。本当の詩人、本当の哲学者ってのは、彼みたいな人のことを言うんじゃないのかな。 ということで、この映画、教授の熱烈おすすめ!です。ボブ・ディラン好きのN先生、この映画、観ましたか? まだ観てなかったら、観た方がいいですよ!これこれ! ↓【送料無料】「シュガーマン 奇跡に愛された男」オリジナル・サウンドトラック [ (オリジナル・...価格:2,241円(税込、送料込)※新入荷続々【メール便180円】【宅配便350円】新品CD!RODRIGUEZ 名盤2nd COMING FROM REALITY...価格:1,990円(税込、送料別)

January 26, 2014

コメント(0)

-

改行開眼

先日買って読んだ千田琢哉氏の『印税で1億円稼ぐ』という本を改めて読み直していてふとあることに気付きまして。 それは、この本にはパラグラフ(段落)というものがない、ということでした。 つまりね、ワンセンテンス毎に改行してあるのよ。 言い換えれば、すべてのパラグラフがワンセンテンスの文から構成されているというか。 これはね、私にとっては意外に衝撃的でした。 私だって、一般人のレベルからすると相当量の文章を書く方ですが、ワンセンテンス毎に改行するような書き方をしたことがない。 生まれてから一度もない。 だから、そういう書き方があるということ自体、びっくりよ。 司馬遼太郎がやたらに改行する、というのは知っていたけれど、さすがの司馬さんだってワンセンテンス毎に改行はしないでしょう。 って、いいながら、今、私はワンセンテンス毎に改行しているのですが。 こういう書き方、どう? 好き? 嫌い? だけど、ワンセンテンス改行するような文章で書くから、多くの人が読むんだろうな、とは思います。 長い文脈をたどらなくていいんだものね。 ワンセンテンスでズバッと何かを言ってくれるから、読んでいる方は楽かも。 それに、この書き方だと、ページが稼げるよね! こういう感じで書いていくから、5日で1冊のペースで書けるんだろうね。 ・・・・。 ・・・・あれ? ・・・・あれれ? 自分でも書いているうちに、段々はまってきたかも。 なんか楽しい。 どんどん前に進む感じ。 いいな、これ。 ワンセンテンス改行。 この文体で、論文書けるかな? 無理か。 いや、出来るか? 誰もやったことないだろうな。 ワンセンテンス毎に改行する学術論文。 日本の英米文学界始まって以来の斬新な文体。 やってみるか? 話題にはなるだろうな。 引用はどうするんだ? 引用もワンセンテンス毎に切るか? それはそれで斬新かもね。 ああ、なんかいい感じ。 ますますはまってくる。 学術論文じゃなく、他のジャンルで、この方式で何か書いてみたくなってきた。 よーし、なんか書いてみよう。 ということで、皆さんとはここでお別れです。 良い週末をお過ごし下さい。

January 25, 2014

コメント(0)

-

知多半島ドライブ

先週末の土日、地獄のセンター入試監督をやらされた、その自主的慰労会ということで、今日は久々にドライブに出かけちゃいました。向った先は知多半島。 で、先ず我らが向かったのは、「魚太郎」というお店で、これは海産物を取り扱う大きなお店なのですが、店内に食事処もある。で、そこで海の幸を堪能しようというわけ。 で、行ってみると確かに大きなお店で、観光バスなんかも乗りつけるらしい。買い物ツアー客ですな。とりあえずまずは腹ごしらえということで、海鮮丼1500円を頼み、食べてみたところ・・・ ・・・。 まあ、我々は昨年11月に加賀・和倉・能登をめぐる旅をしまして、そこで日本海の海の幸をいただいてきたもので、それと比較してしまうと、まあ、ノーコメントということにしましょうかね。それにしても、アレですな、日本海側の海の幸というのは、太平洋側とは比べ物にならないほど、美味しいね。 それはさておき、お店の方には生きたお魚から干物、乾物に至るまで色々と置いてありましたが、今日のところは乾物などを少々買ったのに留めました。ところで魚太郎さんは、海鮮バーベQが出来る設備もあるようでしたので、もう少し温かくなったら、そちらの方をトライしてみましょうかね。 で、次に我らが向かったのは、河和駅から少し行ったところにある、丘の上のケーキと喫茶の店「フレベール・ラデュ」。丘のふもとの駐車場に車を留め、丘を登ること3分。目指すお店はありました。この辺りでは有名なお店らしく、ケーキを買いに来るお客さん、喫茶でコーヒーやケーキを食べているお客さんなどで結構混雑しておりました。 で、我らは喫茶の方でケーキとコーヒーをいただいたのですが・・・まあ、普通に美味しかったです。ここも、店の外に、海を眺めながらお茶がいただける席があって、もう少し温かくなったら、そういう外の席でお茶を、次はハーブティーか何かを、いただこうかな。 そして次に我らが向かったのは、コストコ。前に来た時は、日曜日だったこともあり、あまりの混雑にじっくり買い物ができなかったので、平日の今日、もう少しゆったりと買い物を楽しもうというわけ。 で、じっくり買い物をして3万円くらい買っちゃった! でも大満足。 そして帰宅後、コストコで買ってきたピザを焼き、コストコで買ってきた白ワインを開け、これに家内お手製のスープで夕食。旨し。 ってなわけで、今日はドライブしたり、外食したり、買い物したりといった、リラックスデーとなったのでした。今日は遊んだから、明日は勉強しようっと!

January 24, 2014

コメント(0)

-

『砂漠でサーモン・フィッシング』を見る

イギリス映画『砂漠でサーモン・フィッシング』を見ましたので、軽く感想など。以下、ネタばれ注意ということで。 石油マネーでお金は有り余るほど持っているアラブ・イエメンのシャリフから、イエメンで鮭を釣りたいから、それができる環境を作ってくれ、という依頼がユアン・マクレガー演じるイギリスの研究者、ジョーンズ博士の元に届くんですな。で、回遊魚にして海から川をさかのぼる性質をもつ鮭を、そもそも川がない砂漠で育てられるはずがないと、ジョーンズ博士はアラブの金満家の要請をあっさり断る。 ところが、ちょうどそのころ、イギリスとアラブの国の間で政治的な紛争があり、イギリスの彼の地での評判はガタ落ち。そこでイギリス政府は、こうした政治的紛争の暗い話題に蓋をするような何か「明るい話題」が欲しかった。そこでイギリス外務省からの圧力がかかり、気の進まないジョーンズ博士も、イエメンにおける鮭プロジェクトに参画せざるを得なくなってしまうんです。で、ジョーンズ博士は、シャリフ側とジョーンズ博士側の仲介者となった、いわばシャリフのイギリスにおける代理人たるハリエットという有能な若い女性と共にイエメンに渡り、現地調査などを開始するはめに。 ところが、最初は金満家の気まぐれと思ったイエメンでの鮭プロジェクトは、実はもっと遥かに高邁な、理想主義的な大プロジェクトであることが次第にはっきりしてくるんですな。 このシャリフは、水のない砂漠のイエメンで、民衆が生活に苦しんでいるのを見て、何とか状況を変えようと思い、ダムを造り、地下水をくみ上げて巨大な人工湖を作り、その水資源を使ってイエメンの緑化と農業の導入を思い立ったわけ。そのために膨大な私財を投じようとしていたんです。しかも、そういうシャリフの志を「西洋化をもくろむ裏切り者」として、イエメンの一部の過激派から命を狙われながら。イエメンで鮭を釣りたいというのは、この大プロジェクトの氷山の一角というか、シャリフの夢のほんの一部に過ぎなかった。金満家の気まぐれなどではなかったんです。そしてそのことを知り、またシャリフの人間的な魅力に打たれたジョーンズ博士は、イエメンの鮭プロジェクトにのめりこんで行く。 と、同時にジョーンズ博士は、このプロジェクトで同僚となったハリエットにも次第に惹かれて行くことになります。しかし、そこにはいろいろ事情が。 そもそもジョーンズ博士は既婚者。しかし、彼の結婚生活は今や破綻寸前。一方、ハリエットにはイギリス軍の兵士の恋人がいるのですが、その恋人は作戦中に行方不明となっていて、生きているのか死んでしまったのか分からない、宙ぶらりんな状態。 ま、そんなやっかいな事情を双方とも抱えながら、鮭プロジェクトの進行とともに、ジョーンズ博士とハリエットの恋も進行していきます。 さて、プロジェクトに反対している過激派の妨害工作にも拘わらず、シャリフは見事、砂漠で鮭を釣ることができるのか、そしてジョーンズ博士とハリエットの恋の行方は・・・ ・・・ってな話です。 で、この映画に対する私の採点は・・・ 「73点」でーす! まあ、合格。 話自体はいい話ですし、映画もそれなりにうまく作られていて、まあまあなのですが、色々な意味で「あっさり」しているんですな。あっさり、薄味。濃厚な感動、濃厚にぐっとくるところがない。「いいものを見た!」という、そういう深い感動がない。「良い話だよね」ってところで終わってしまうところが、あっさりした合格点の所以でございます。 しかし、それにしてもユアン・マクレガーという俳優、どうなんでしょうね。『ビッグ・フィッシュ』は私も絶賛するのですが、それ以外の作品だと、なんかこう、あっさりした感じで、いい俳優そうなのに、うーん、今回もあっさりで終わっちゃったなあ、という感じを毎回受けてしまう。そういう意味でなんか「惜しい!」という俳優なんですよね。一度、ものすごい悪役とかにチャレンジしてみたらどうなのかなあ。これこれ! ↓【送料無料】砂漠でサーモン・フィッシング [ ユアン・マクレガー ]価格:3,166円(税込、送料込)

January 23, 2014

コメント(0)

-

ノロ・パニック!

今日は教授会の日。昇任人事なんかもあったりしたもので、会議は延々3時間以上続き、ただ座っているだけでも疲労困憊・・・。 そんな中、事件は会議の最後に起りました。 教授会の最後の報告事項「その他」の、さらに一番最後の報告で、非常にセンセーショナルな報告がありまして。 担当理事曰く、「本会議に先立ち、会議室にいらした先生のお一人が体調を悪くされ、入り口付近で嘔吐されました。ご本人によれば、今日は朝から体調が悪かったとのことで・・・。この先生がノロ・ウイルスに罹っておられるかどうかはまだ不明ですが、一応、会議室の外に消毒スプレーを用意しておきましたので、気になさる先生方におかれましては、消毒にお使い下さい」ですと! おい、おい! マジかよ! で、そこで解散となった後、(私を含め)会議に出席しておられた二百人を超す先生方が一斉に、そしてわれ先に消毒スプレーに群がったことは言うまでもありますまい。 しかしさあ、小学生じゃあるまいし、我々いい大人じゃん・・・。吐くほど体調が悪いなら、会議に出てくるなよ・・・。ノロ・ウイルスの話題が連日続く中、その程度の自覚はないのかっ! これで、明日以降、うちの大学の先生全員がノロにやられ、学級閉鎖ならぬ大学閉鎖になったら、ある意味、見ものだね。っていうか、新聞ネタだな。 くわばら、くわばら・・・。自衛策で研究室にも置こうかな・・・ ↓【数量限定】クレベリンゲル 150g/クレベリン/除菌・消臭★特価★税込\1980以上送料無料【数量...価格:1,680円(税込、送料別)

January 22, 2014

コメント(2)

-

君はズボンのポケットに手を突っ込んで歩くか

最近、ふと気付いたのですが、最近の若者は、ズボンのポケットに手を突っ込んで歩きませんね。 授業中に『サイコ』という映画を見ていたのですが、この中で、主人公のノーマン・ベイツ青年がしばしば両手をズボンの両のポケットに突っ込んで歩いているんです。それを見ていて、「ん? そう言えば、こういう格好で歩いている若者を最近見ないな・・・」と。 で、受講生たちの中の男子学生に聞いてみた。「君、ズボンのポケットに手を入れて歩く? 君は? 君は?・・・」 すると・・・ ほとんどの学生が「NO」と言いました。両手をポケットに入れて歩くことはまずないと。 で、今度は女子学生に、「両手をポケットに突っ込んで歩いている男って、カッコよくない?」と尋ねてみたところ、「格好悪いですぅ!」って言われてしまった。なぜ?と尋ねると、「だって、両手をパンツのポケットに入れるということは、ダボダボしたパンツをはいているってことじゃないですか、そんなの格好悪い!」ですと。 ひゃ~、ショック! なぜなら、私自身が、常にポケットに片手、もしくは両手を突っ込んで歩いているからでーす。子どもの頃からそう。 だってさあ、『太陽にほえろ!』とか見てごらんなさいよ、「ボス」こと藤堂俊介がどう歩いているか。石原裕次郎は、常に両手をズボンのポケットに入れて歩いていますよ。昭和の男は、みんなそうでしたもん。 そこで、私はムキになって自ら両手をズボンのポケットに突っ込み、教壇の上を歩いて見せて、「ほれ、どうよ、これ。格好いいんじゃないの?」ってさらに聞いてみた。 学生たち一同、「い、・・いいです」と。 ま、無理やり言わせたのですが。 とにかく、どうもポケットに手を入れて歩くのは、一般的には格好悪い範疇にはいるのだということを発見し、いささかショックを受けている今日のワタクシだったのでした、とさ。あ~あ、またしても昭和は遠くなりにけりだなあ・・・。

January 21, 2014

コメント(2)

-

何故か今頃、ホームズ・ファン

このところ毎週土曜日の深夜に、NHKのBS放送で『シャーロック・ホームズの冒険』の再放送をやってますよね。私はあれが楽しみで。 まあ、この番組については初回の放送から何度となく再放送を繰返しているわけですけれども、このテレビ・バージョンの中でホームズを演じるジェレミー・ブレット、今はもう故人になってしまいましたが、彼の魅力はとてつもなく大きい。もう、今、ホームズものを読み直したとしても、頭の中に浮かぶのはジェレミー・ブレットの姿でしかないですもんね。 で、もちろん、私は昔からこのテレビ版が好きだったのですが、自分がある程度歳をとってくるに従って、ますますこの番組が好きになる感じがする。 つまり、この番組の中でホームズを演じているブレットと、今の私が同じくらいの歳になった、ということですな。そういう思いでこの番組に面し、ブレットが華麗に活躍するのを見ていると、何だかこう「歳をとるのも悪くないな」という気がしてくるんです。 この番組の中でホームズは実にお洒落な服装をしている。それも若造にはとてもまねできない優雅さで。そして、事件に取り組むにせよ何にせよ、人生を実に楽しんでいるように見える。そういうのを見ながら、「俺も、まだまだこれから人生を楽しむぞ!」という気になれるわけですよ。 先週末はセンター入試の監督があって、土曜日の深夜のこの番組を見ることができなかったんですけど、心配ご無用、ちゃーんと録画してあるんだなあ。というわけで、今日はこれから、録画したこの番組を、深夜のお茶を飲みながら見ようというわけ。わはは。 では、私はこれからしばらくテレビを楽しんで参ります。皆さんは、もうお休みなさい、かな?

January 20, 2014

コメント(0)

-

あずきパワーでリラックス!

目を蒸気でじんわり温める「めぐりズム」、あれ、家内がファンでして。目が疲れた時など、夜寝る時によくしています。で、私にも勧めるので私もやってみましたが、確かに柔らかく蒸される感じ、そしてハーブの香りが、とてもいい。 しかし、あれは使い捨てですからね・・・。なんかコストパフォーマンスが良くないような。 で、パナソニックが出している「目もとエステ」、あれは高いけれども、ずっと使えるからいいかなと思ってググったのですが、評判を見てみると、買った人からは割と厳しい評価が多いようで。 で、他に同じような効用のグッズはないかしらと思って見つけたのが桐灰の「あずきのチカラ」。レンジで20秒から30秒ほどチンするだけで、温かさが5分ほど続くアイマスク。薬局で700円くらいで売っていますし、200回ほど連続使用できるようなので、コストパフォーマンスとしては抜群! そこで、センター入試の監督で疲れ切った昨日、帰りがけに薬局によってこれを買い求め、夜寝る前に早速使ってみた。すると・・・ いい! すごくいい! 天然素材のあずきがいいのかどうか、たしかにじんわりと目元があたたまります。そしてほのかにあずきの香りがして、これがまた一種のハーブ効果。これのおかげであっという間に熟睡よ。 で、すっかり気に入ったので、今日、監督業務二日目の合間、同僚のNさんに「『あずきのチカラ』って知ってる? すごくいいよ」と言うと、「ですよね。私も持ってます!」とのこと。Nさん曰く、「わたし、最初は『めぐりズム』を使っていたんですけど、あれ、コストパフォーマンス悪いじゃないですか。だから、他に同じようなのないかなって探して、『あずきのチカラ』にたどり着いたんです~」ですって。 たどり着く過程がまったく同じやないかいっ! で、センター入試二日目が終り、疲れて帰宅した後、再びこれで目元を温めながら夕食まで爆睡。使用二日目にして、もう手放せません。 これって、「アル中」ならぬ「あず中」じゃないの?! というわけで、あずきが手放せなくなってしまった私。自信を持っておすすめ!します。これこれ! ↓あずきのチカラ 目もと用/あずきのチカラ/ホットピロー★特価★税込\1980以上送料無料あずきの...価格:697円(税込、送料別)

January 19, 2014

コメント(0)

-

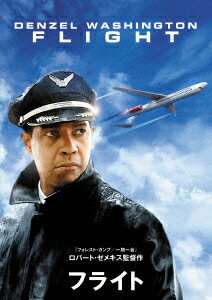

『Flight』を見た

DVDでデンゼル・ワシントン主演映画『Flight』を見たので、心覚えを。以下、ネタバレ注意です。 デンゼル・ワシントン演じるウィップ・ウィトカーは、腕利きのパイロット、なのですが、実はアル中で、家庭生活も崩壊中。 そんな中、いつものように酒を飲み、薬を飲んでハイな状態で操縦桿を握ることに。しかし、それはウィトカーにとってはいつものことで、もし何もなければ何の問題もなかったはず。 が、今回のフライトは最初から不運続き。最初は嵐。そしてそれを乗り切ったと思ったら、今度は機体自体にトラブルがあり、機は操縦不能状態に。経験の少なそうな副操縦士はパニック状態。 そんな中、ウィトカーは急降下する機体を上下逆さまにするという曲芸飛行のような形で辛うじて水平飛行を実現し、どうにか不時着に成功。その結果、乗員乗客6人死亡とはなったものの、100人近い人命を救うことに成功。一躍、彼は英雄視されることになります。 が! 調査の過程でウィトカーの血液からアルコールが検出され、英雄視されていたウィトカーは、一転、泥酔操縦をしていたのではないかという疑いが掛けられることに。 さて、ウィトカーは辣腕弁護士の力を借りて、疑惑を握りつぶし、この先も機長としてflightし続けるのか、それとも、もうこれ以上アル中の自分から逃走(=flight)せずに、墜落の責任を取るのか? というような話です。 で、この映画に対する私の評価点は・・・ 「70点」でーす。まあ、辛うじて合格、というところかな。 確かに、墜落のシーンでウィトカー機長が懸命に機体を立て直すシーンの迫力は素晴らしい。そしてアルコール中毒者を演じるデンゼル・ワシントンの演技もいい。 だけど、結局、私はアルコール中毒の人に共感できないんだよね! 例えばガンにかかったとか、そういうのとちょっと違って、アル中は自己責任ってところがありますから。不可抗力というよりは、可抗力だもんね。飲むのも自分の意志だし、飲まないのも自分の意志だから。で、飲むのが悪いのだから、飲まなければいいじゃん、って、つい思ってしまう。 もちろん、アル中に苦しんでいる人に言わせれば「そうじゃない!」ということなんだろうけれども、傍目から見るとそう見えてしまう。だから、私としてはアル中のウィトカー機長に100%同情できないわけ。そこがね・・・。 そんなこともあって、本当は60点代にしてもいいのだけれど、私はデンゼル・ワシントンという俳優が好きなので、つい点が甘くなってしまうのよ。そういうことも含めての「70点」ということで一つヨロシク!これこれ! ↓【送料無料】フライト [ デンゼル・ワシントン ]価格:1,350円(税込、送料込)

January 18, 2014

コメント(0)

-

ラッキョウ・メーカーへの提案

皆さん、ラッキョウってお好き? 私は・・・まあ、好き。死ぬほど好きってほどではないけれども、カレーライスとかピラフとか、そんな時の添え物として、二粒三粒カリコリするのは好き。それに、細かく刻んだラッキョウをマヨネーズやなんかに混ぜて即席のタルタルソースを作り、鮭のムニエルなんかに添えてもおいしい。 しかし、私の家内はラッキョウが嫌いなんです。食感は好きなのだけれど、甘酢に漬けた甘い味がどうも嫌だと。 ほう・・・。 なるほど・・・。 分からぬでもない・・・。 あ! それで思いついた。 ラッキョウは、なにも甘くなくてもいいのではないか? 塩味のラッキョウがあってもいいのではないか? あるいは、ちょっとカレー粉を混ぜた塩味の酢につけて、カレー風味の塩味のラッキョウ漬けがあってもいいのではないか? あるいは味噌漬けのラッキョウがあってもいいのではないか? もう、ラッキョウっていうと桃屋の瓶詰しか思いつきませんが、桃屋以外のメーカーが(もちろん桃屋が作ってもいいですが)、そういう、甘くない味つけのラッキョウ漬けを作ってくれればいいのに! 家内のように、甘いラッキョウが嫌いという人は、世の中に多いと思いますよ。その人たちの需要を満たせば、それなりのシェアが見込めるのでは? ということで、甘くないラッキョウ漬け、どこか作ってくださーい! きっと売れるよ~!

January 17, 2014

コメント(0)

-

小泉氏の言い分

東京都知事選も、小泉純一郎氏の後押しを受けた細川さんの登場で、先行きが分からなくなってきましたね。 ところで、小泉さんの脱原発論、「とりあえず全面廃止にすれば、頭のいい人が何とか別の方法を考えてくれる」という部分が、批判する側からすると「無責任」に見えるようで、そこがしばしば攻撃されます。今朝の某大新聞の論評もそうでしたが。 しかし、私はそこはちょっと違うと思うんだなあ。 1970年代の始め頃だったか、ロスアンゼルスが光化学スモッグに悩まされていた頃、州政府がとんでもなく厳しい自動車の排ガス規制をしたことがありまして。 その規制値が、当時一般に使われている自動車用エンジンの排ガスの値とあまりにもかけ離れていたもので、「現実味がない」とか、「絶対実現不可能」と批判された。 ところが、その絶対実現不可能なことに、日本のホンダが挑戦したんですな。で、歴史に名高い「CVCC」エンジンという、「副燃焼室」という画期的なアイディアを持つエンジンが登場し、この厳しい規制値をあっさりクリアしてしまったと。 で、これを機にホンダの技術力、日本車の技術力が認められて、アメリカにおける日本車のシェアの上昇につながると共に、「やれば出来る」ということが判明してからは、アメリカ車メーカーも次々にこの規制をクリアするエンジンを作り始めた。 こういうことはあるわけよ、過去にも。 だから、小泉さんが言うように、「一旦原発全廃を決めてしまえば、きっと頭のいい人が次世代のエネルギー源を見つけてくれる」というのは、まんざら無責任な発言でもなければ、楽観的過ぎる発言でもないと思うんですよね。歴史的に見れば、確かにそういうもんだと。しかも、今、原発はほぼ全面ストップしているのだから、今こそ脱原発のチャンスなんだというのも、その通りだと思います。 トヨタだって、2015年くらいまでに「フューエル・セル」の自動車を作るって言っているわけだし、水素を燃料にした発電の時代はそこまで来ている。そういうことも含めて、「頭のいい人」たちに奮闘してもらう時期にきているんじゃないかと愚考いたしますなあ。 ということで、東京都民じゃないですけど、小泉・細川連合の動きに注目している私なのであります。

January 16, 2014

コメント(0)

-

荒木飛呂彦著『超偏愛! 映画の掟』を読む

大学の代議員会があまりにもつまらないので、持っていった荒木飛呂彦著『超偏愛! 映画の掟』(集英社新書)を読んでいたのですが・・・。 まあ、私と著者の荒木さんの映画の趣味の異なること、異なること。ここまで意見が違うと、逆に気持ちがいいくらい。 例えば荒木さんは「男泣き映画」の傑作として『96時間』を挙げ、この映画の最初の5分で泣ける、と力説されるのですが、私はこの映画の最初の5分があまりにも酷いので、そこだけカットしてもらいたいと思っているくらい。 あと、荒木さんはクリント・イーストウッド監督作品が割とお好きなようで、例えば『グラン・トリノ』なども褒めておられるのですが、私は彼の監督作品がことごとく嫌いで、特に『グラン・トリノ』は大嫌いな部類。 という感じで、彼が褒める映画のほとんどが、私の大嫌いな映画、という状態が延々と続くというね。 じゃあ、私はこの本が嫌かというと、そうでもない。 何故なら、荒木さんが自分の好きな映画を、実に楽しげに、善意に満ちて、「この映画、こういうところがすごくいいんですよ~」って感じで、掛け値なし、損得なし、ただ好きだから純粋におすすめしているから。その悪意のかけらもないところがすごくいい。 そして、荒木さんは好きな映画をじっくり何度も何度も見て、自分なりに分析して、そこで学んだことをご自身のジョジョ作品に活かしていると。それはもちろん素晴らしいことです。 それに荒木さんが本書の中で熱烈に語っている映画の中には、私が未見のものも多いので、これからそれらの映画も見て、どれほど私と荒木さんの趣味が違うか確かめたい! やっぱり、全然ちがう~! って発見を楽しみたい。 ということで、本書の内容を私が肯定しているわけではまったくないのですが、厭味のないいい本なので、教授のおすすめにしちゃいます。これこれ! ↓【送料無料】荒木飛呂彦の超偏愛!映画の掟 [ 荒木飛呂彦 ]価格:777円(税込、送料込)

January 15, 2014

コメント(0)

-

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に驚く

アメリカ映画論の授業で、マイケル・J・フォックス主演の名作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を見てしまいました。1985年の映画ですな。 ん? 1985年? ということは、もうかれこれ30年近く前の映画、ということになるのか・・・。ひょえ~、こんなの私からすれば「ちょっと前の映画」なんですけど、「ちょっと前」どころじゃないぞ、おい。 ま、それはともかく。 この映画は何度もテレビなどで放映されているので、学生たちも既にお馴染みかなあと、若干不安に思いつつ、意外に皆、楽しんで見ているようなのでホッとしていたのですけど、そりゃ、30年近く前となると、今の学生たちにとっては生まれるはるか前のことなので、当たり前ですわなあ。 で、学生たちと一緒にこの映画を見ていて、一つビックリしたことがありまして。 何にビックリしたかというと、私自身、この映画を見たことがなかったっていう(爆!)。 多分、断片的には散々見ているので、自分ではすっかりお馴染みの映画だったのですが、どうも最初から最後まで通して見たことがなかったらしく、冒頭、沢山の時計が出てくるシーンの見覚えがなかったというね。その他、細かいところであちこち記憶が抜けていて、「へえ~、こういう映画だったの~」と驚くことしきり。これじゃ、この映画を初めて見ているだろう学生たちとあんまりレベルが変わらないわ。 というわけで、「ほ、ほう・・・」とか思いながら見ていたのですけど、こういう風にじっくり見ると、この映画の脚本の素晴らしさに圧倒されますな。もうね、一分の隙もないほど、完璧に構成されていますよ。ホントに、まったく無駄がない。もちろん、無駄がない脚本がいい脚本とは限りませんけれども、しかし、とにかく完成度の高さという点では非の付けようがないね。ほんと、ファミリー向けの娯楽作品だからと馬鹿に出来ない作品ですな。っていうか、もちろん馬鹿に出来ないから学生に見せているわけですが。 それにしても、30年前にはハリウッドもこんなレベルの高いオリジナル作品を作ることが出来たのに、今は落ち目もいいところだねえ。もうオリジナル作品のいい奴、作れないじゃないの。リメイクばっかりだ。で、そのリメイクも行き詰って、とうとう『ベン・ハー』までリメイクするって噂ですよ。 『ベン・ハー』のリメイク・・・。誰がチャールトン・ヘストンの役をやるんだよ! で、それを誰が見るんだよ! この分だと、『國民の創生』のリメイクも近いな・・・。

January 14, 2014

コメント(0)

-

紅白も成人式も

今日は成人式。昔は毎年1月15日と決まっていて、その方が良いと思うのですが、何でこう、政府は勝手に記念日を変えるかね・・・。その内、天皇誕生日も「12月の第3月曜日」とかに変えようとするんじゃないの? でもそれ、誕生日じゃないから。 それはともかく、「二十歳を迎えた人を成人とする」という制度自体、そろそろ止めた方がいいんじゃないかと思うのですが、いかが? テレビで成人式の模様なんかを見ていても、あれは成人じゃないな、って感じのばっかりなんだもん。昔みたいに、日本人の平均寿命が50歳前後だったなら、二十歳を成人ラインにしてもいいけど、今は80歳越えているんだから、30歳を成人ラインにするくらいでちょうどいいような気がする。さすがにその位になると、成人式で馬鹿なことをするのもいなくなるでしょう。 あるいは、就職して自分で生計を立てるようになった人を成人と認めるとか。それだったら、中卒で就職した人は16歳でも成人と認めていいよ。社会人なんだから。 あるいは、私はこれが一番いいと思うのですが、「自分は成人した」と思った時に成人式に参加するとか。 何を隠そう、私自身は12歳の時に「自分は成人した」と思ったので、その時に自分なりに心の中で成人式を済ませました。だから二十歳になって市から成人式の案内が来た時、その案内はそのまま捨てました。 いずれにせよ、今の成人式の制度は破綻していると思うな。実情に合ってないもん。だから、止めればいい。紅白歌合戦もそうだけど、実情に合ってないものはさっさと止めればいいんだって。 私はそう思います。人はどう思うか、知らないけどね~。

January 13, 2014

コメント(2)

-

江戸前の釣り

昨日書いたように、ある本の書評を頼まれたので、今日はその本を最後まで読んだのですが、読んだからと言ってすぐに書評が書けるわけでもなし。今日のところはおおよそ本の内容を頭に叩き込み、この本について何を書こうか、ぼんやりと考えるだけに留め、後はしばらく置いておいて、もう少ししてある程度考えが固まってから書き出すことにしようかと。なに、2000字のもの位、書き出せばあっという間に書けるでしょう。 というわけで、今日は他にすることもなし、随分前に読み始めたまま、途中で放り出していた三遊亭金馬さんの『江戸前の釣り』という本を最後まで読んでしまうことに。 しかし、読んでいた本を途中で投げ出して、何ヶ月も後に読み終わるなんてことは、若い頃には無かったことで、それだけ本を読む力が落ちてきたのかなと。少し寂しい気もしますね。 で、この本ですが、魚釣りの話自体も面白いのですが、金馬さんの書き方がうまいもので、ちょっとした文学作品になっているところがあります。例えば金馬さんが子供の頃、やはり釣り好きだったお父さんが釣りを終えて帰ってくるところの描写なんぞ、これはもう小説ですよ。ちょっと書き抜いてみましょうか。 首尾の松あたりで「千かきに一本」の鰻かきで捕った魚を江戸前鰻といった時代、本所石原の大川端に行田屋という舟宿があって、僕の親父はよくここの家から釣りに出ていた。機械のなかった手漕ぎ時代の舟は、朝は今より早く出て帰りが遅くなる。夕方父親を舟宿まで迎えに行くのも子供心に楽しみの一つであった。舟宿の内儀さんに連れられて河岸の桟橋へ出て待っていると、薄暗くなった大川を上手の舟が何艘も掛け声高く競走のように帰ってくる。「坊やあの後から来たのが家の舟だよ」といわれて伸び上って見ると、駒止石の椎の木屋敷の方から二丁櫓で漕いでくる。見ると脇櫓につかまっているのは僕の親父だ。その頃の客は船頭の手代わり位は誰でもしたものらしい。舟が着くと寒いのに汗を拭きながら舟宿に上がってくる。舟宿の土間で、自分の釣った魚を釣れなかった人にも平均に分けてやっていた。その頃は乗合舟の客でも自分が釣れなかった時は他の人の魚を分けて貰っていたものらしい。残った魚をビクに入れると、僕は自分が釣ったような気になって、そのビクを持って親父の先へ立って威張って家へ帰ってくる。帰って一杯呑みながらの噺も船頭の悪口が多かったように覚えている。母親が、「そんなに悪くいうなら、舟宿を替えて他の船頭から出れば良いのに」とよくいっていたが、親父は「そういうもんじゃねえ、一度行ったらどんなに叱言があっても、他の舟宿からは出られないもんだ」といって手舟の時の外はこの舟宿ときめていた。 そんなことを聞き覚えている僕は、今でも神田川から出る時は何処、品川は何屋、洲崎は誰と舟宿を決めてあまり浮気をしない。たまたま釣り会に誘われて他の舟宿から出ても、沖で行きつけの船頭に逢っても悪いようで面目ないような気持になる。神田川の船頭で「師匠たまには私の家からも出てくださいよ」といわれたが、「僕は長年何屋から出ているので、あいつが生きているうちは、他の舟宿から出られねえんだよ」というと、「有難てえ、そうしてやっておくんなさい。この頃そんな客が少なくなりましたよ」といって自分の家に来ない客に礼をいった昔気質の生き残り船頭もいる。(240-241頁) うーん、いいねえ。親父さんが、釣り客なのに船頭を手伝って威勢よく舟を漕いで戻ってくる、その颯爽とした姿を見ている金馬少年の誇らしい気持ち。父親の釣った魚を、さも自分が釣ったかのように捧げ持って家に入る可愛さ。そして、いかに不満があっても一度縁が出来たからには他の舟宿は使えないという親父さんの気風。そういう親父さんのことを覚えていて、後年、自分でも馴染みの舟宿から浮気をしない金馬さん。そしてその金馬の思いを褒め、礼を言った昔気質の船頭。これだけの行数で、一気にこれだけの内容を語り下ろしたのは、まさに名人芸と言っていいのではないでしょうかね。 まあ、私は最近の日本の小説を読まないからわかりませんけれども、芥川賞だ直木賞だって言っている最近の小説に、果たしてこんな一節がありますかね。あるんだったら、私も宗旨替えして、新しい日本の小説を読んでもいいですけどね。あるとは思えないな。 あとね、先代林家三平の奥さんの海老名香葉子さん、あの人は有名な竿屋であった「竿忠」の家の娘で、戦災で家も両親も失った後、金馬のところに養女みたいな形で引き取られ、そこから三平のところに嫁いだんですってね。何の血のつながりもないものを、ただ贔屓の竿屋さんの娘で、今、困っているという理由だけで引き取って面倒を見たというのですから、金馬は立派だ。そんなことはこの本の巻末付録で初めて知りましたが、そういうことも含め、金馬さんは私の中で大いに株を上げました。 ということで、この本、とてもいいです。教授のおすすめ、です。これこれ! ↓【送料無料】江戸前の釣り [ 三遊亭金馬(3代目) ]価格:800円(税込、送料込)

January 12, 2014

コメント(0)

-

文を残す

某書評紙からある本の書評を頼まれまして。まあ、それは私がやるしかない類のものだったので、喜んでお引き受けすることとし、今日は一日、その本を読んでおりました。 しかし、亡くなられた後も、こうして本の形で文章が残るというのは、考えてみればすごいことでございます。 インド哲学の中村元氏だったか、学者として自分がなすべきは、一行でも多くの文章を後世に残すこと、と述べられたとか。それは、ある意味、文系の学者ないし作家すべてに対して、そう心がけよ、と言っているのでしょうが。 ところで、そのこととくっ付くようなくっ付かないような話なのですが、私の先輩で、今、重い病気と闘っておられる方がおりまして。 親しい方なので、その方のことを最近よく考えるのですが、私がもしそんな重い病気に罹ったらどうするかなと。 つまり、「闘病記を書くかな?」ということなんですが。 自分だったら、多分、書くと思います。もちろん勝てばよし、しかし、たとえ病に負けることになるとしても、その間に自分が思ったこと、考えたことは書き残したいと思うんじゃないかなと。書いたことだけは、さすがの病も自分から奪えなかった、ということになりますから。 多分、私にはそういう類の負けん気があるような気がする。 で、話は先輩のこと。 先輩に「闘病記を書いたらどうですか」って、言っていいのかしら? 自分のことは分かるけど、他人がどう感じるか、分からないからなあ。 まあ、もう少し考えてみましょう。こういうことは、うかつなことは出来ないですからね。

January 11, 2014

コメント(0)

-

すき焼き鍋膳

今日はうちの大学の卒論提出日。で、ゼミ生の一人が最後の最後まで苦しんでいたのですけど、今日の午前中、「無事、提出できました!」というメールが来て、これで今年度の卒論指導終了~! はぁ~、ほっとした。 ということで、今日はもう絶対、何の仕事もしないと決意。研究日で、大学にも行かないしね。 で、お昼は家内と外食。最近、吉牛の「すき焼き鍋膳」のテレビ・コマーシャルを見る度に「食べたーい!」って思っていたもので、あれを食べに行ってしまいました。 で、食べてみた。 う、まーーい! で、580円は安ーーい! もう、プチプラでおいしくて、ハッピーだよ。 そしてその後は、ちょいとユニクロとか行っちゃったり、家電品量販店であれこれ見たりして、これまたプチプラなショッピングをして帰宅。 そうして帰宅後は、先日180円でゲットした『ブックカフェものがたり』(幻戯書房刊、これが結構面白い)を熟読して、将来、ブックカフェを開く時の心得を学んだりして(開くのかよ!)、リラックスしまくり。もう最高だよ! あー、何にも仕事しないって、楽しい~! このままずっと仕事しないで生きて行きたい。 そういうわけにもいかんか・・・。 多分、そういうわけにもいかないと思いますが、しかし、束の間のリラックス・タイムを満喫している今日の私なのであります。これこれ! ↓【中古】 ブックカフェものがたり 本とコーヒーのある店づくり /矢部智子(著者),今井京助(著者...価格:500円(税込、送料別)

January 10, 2014

コメント(0)

-

ニベアが来てる?

大昔からあるニベア。ところが、あれが今、話題なんですって? なんか10万円もする某化粧品と、まったく同じ成分が含まれているのだとか。ということで、我が家でもニベア株急上昇。元はハンドクリームだったのでしょうが、今は「ソフト・バージョン」もあって、手だけでなく、顔も含め全身に使えるようになっていますしね。 しかし、ニベアのあの青くて丸い缶入りの奴。懐かしいな。あの特有の匂いもね。あれを嗅ぐと、子供の頃を思い出します。 子供の頃は東京でも冬にはよく雪が降ったので、学校で雪合戦なんかやったりして、手はかじかみっぱなし。大体、当時は「子供は風の子」とか言って、冬でも基本、外で遊んでましたからね。それで、手肌も荒れて恐竜の肌みたいになっちゃう。 そこでニベアの登場。夜寝る前とかによく擦り込んだものですなあ。 なんか、昔は、そういう冬によく出てくる「定番」の常備品ってありましたよね。ニベアだけでなく、オロナイン軟膏とか。あ、あとメンソレータムか。 よく考えてみると、これらみんな、特有の匂いがありましたね。それを嗅ぐと、「ああ」って思いだすような。 最近のニベアは昔ほど匂いが強くないですけど、それを塗りながら、子供の頃を懐かしんでいる私なのでした、とさ。

January 9, 2014

コメント(2)

-

キツネの鳴き声、知らないの?

今話題の兄弟デュオ「Ylvis」の「What Does the Fox Say?」(=「キツネは一体何て鳴くんだ?」)という曲、ご存じ?これこれ! ↓What Does the Fox Say? なるほど、面白いところに目をつけて、面白い曲を作ったもんですなあ。面白い、面白い。 だ・け・ど。 この曲って、よく考えてみると、日本では通用しないよね? だって、日本人なら誰だってキツネの鳴き声が「コン、コン」だってことは知っていますからね。 あれ? 違うの? っていうか、英語圏の人たちって、キツネが何て鳴くか、マジで知らないの? だとすると、それはそれで面白い問題だよね! だって、西洋にもキツネの出てくる昔話とか童話とか、やたらにあるでしょうに。そんな身近な動物なのに、鳴き声は知らないんだ。 日本人からすると、例えば、キリンが何て鳴くか知らない人が多いと思いますが、それと同じく、英語圏の人からすると、キツネが何て鳴くかは永遠の謎なのかしら。 不思議だねえ。 まあ、この曲、面白いだけじゃなくて、案外色々なことを考えさせてくれますな。

January 8, 2014

コメント(0)

-

仕事始め

やれやれ、楽しかった冬休みも終わり、もう今日は授業ですよ。トホホ。 近年、文科省のアホな方針のおかげで、大学の授業回数は増え、そのあおりで休暇期間は短くなるばかり。最近は、冬休みなんか、小学生より少ないもんね。 ということで、今年の年末・年始も実家で過ごせる時間は少なかったですけど、その中ではやるべきことはやりきったかな。 期間中、卒論指導をずっと続けながら、それでも京王デパートの古本市にも行ったし、黒豆も煮たし、エアコンのフィルターもきれいにしたし、元日ショッピングもしたし、表参道散策もしたし、母に新しい電子辞書を買ってあげられたし、ついでに両親を連れて富士山を間近で見せるためにドライブもしたし、高幡不動にも詣でることができたし。そして千田拓哉氏の本や小山薫堂氏の本を含め、数冊の本も読めて大いに自己啓発されたしね。そして帰り際には、父のプリンターのノズルまでクリーニングしちゃった。我ながら、親孝行だねえ。実際、近所でも評判らしいよ。 ってなわけで、まあまあ、いい正月休みだったんじゃないかと。 後は、10日の締め切りを目指して、卒論指導のラストスパートあるのみ。ゼミ生と共に頑張ります。 ということで、あらためまして名古屋からの新年第一発目のご挨拶。今年も本ブログを御贔屓に、よろしくお願いいたします。

January 7, 2014

コメント(2)

-

これが本命か! シトロエンC4!

次期愛車候補を探す旅を続けている私ですが、昨日はシトロエンC4に試乗してきましたよ。C4ったって、旧モデルの方ですが。新型のC4は、デザインがあまりに平凡過ぎて、私の視野にはまるで入って来ませんが、旧モデルのC4はエスプリが効いていて、造形として美しい! 美しくなければ、私の愛車にはなれないのよ〜。 で、今回試乗したのは2リッターのエクスクルーシヴというグレードですが・・・ 言っていい? 私が今、クルマに求めるもののすべてが此処にあった。 ・・・という感じでしたっ!! もうね、完璧だよ。金属バネとも思えぬほどのソフトな乗り心地。分厚く中身の詰まった絶妙なシート。パンチのある2リッター・エンジンと、プジョー・シトロエン・グループが執拗に使い続ける「AL4」というトルコン式ATのとろけるようなマッチング。二重ガラスがもたらす室内の静かさ。そしてコンパクトで手頃な外寸と、ゴルフ以上に広い後部座席。そして5ドア・ハッチバックの使い易さ。そして、これらすべてを満たした上での、シトロエンならではのアヴァンギャルド加減。これを完璧と言わずしてどうするの。 決まったかな。勝負あったんじゃないかな。 かくして、一躍、私の次期愛車候補の筆頭に躍り出たシトロエンC4。残る問題は、タマがあるかどうかってことだよね。昨日試乗したクルマは私の希望の色ではあったのですが、残念なことにグラスルーフ仕様じゃなかったんだよな〜。私ね、C4には絶対、グラスルーフが似合うと思っているのよ。 さてさて、アルファ156の次の車検までに、果してシトロエンC4のいいタマが出てくるかどうか。この世のどこかにあるはずの私のC4ちゃん、早く私の元においで〜!!

January 5, 2014

コメント(0)

-

素朴な電子辞書がない

母がここ数年愛用してきた電子辞書が壊れてしまったそうで、それならば誕生日も近いし、新しいのを買ってあげようと思ったのですが、これが実に大変な作業になってしまいまして。 母が使っていたのはカシオの「Ex-word」の中でもコンパクトな奴。というのも、母はこれを吟行に持って行くので、大きくて重い奴はダメなんです。大きくて重くて多機能なのは、別にあるので。 ところが、今、コンパクトな電子辞書というのが売ってないんですなあ。 今売っている電子辞書というのは、ものすごく多機能で、例えば鳥の名前を引けばその鳥のことが分かるだけでなく、姿は写真や絵で出てくるし、鳴き声まで聴くことができる。それどころか、多種多様な辞書を含め、数十のコンテンツが満載で、それこそ持ち歩くレファレンス・ルームみたいなことになっている。 しかし、逆に、コンパクトで軽くて国語辞書とか漢字字典、それにちょこっと英和辞書くらいが載っている電子辞書というのが、ないんだなあ・・・。 もちろん、あることはあるのですが、そういうのに限って入っている国語辞書が『広辞苑』ではないんですわ。その代わりに『コンサイス国語辞典』とか『明鏡国語辞典』なんかが入っている。 もちろんそういう国語辞典が悪いというわけではないのですが、母の世代ですとどうしても国語辞書は『広辞苑』でなければならない、というところがあるのよ。『広辞苑』信仰が。でまた、俳句の世界などでは「この言葉は広辞苑に載っている」というのが使っていいか悪いかの一つの基準になっているので、他の国語辞書では代用が効かないところがある。 で、コンパクトで軽くて広辞苑が載っていて、しかも母好みのアルファベットキー(50音ひらがなキーじゃない奴)が付いている電子辞書となると、もう十年くらい前に発売された旧モデルのものしかない。当然、もはや生産中止なので、辛うじて残っている在庫を探すか、それとも中古品を探すかの二択ですよ。 で、結局、アマゾンに只一個だけ新品が残っていたシャープPW-M800 という機種をポチ! というわけで、この件は一応一件落着になったのですが・・・ しかし! 電子辞書のメーカーさんに言いたいのですけど、たしかにもはや市場が飽和して、大して利益が上がらないのは分かる。できるだけコンテンツを盛り込んで、高い値段のモデルを売りたいのも分かる。だけど、電子辞書を必要としている人々の中には、中高年の人たちも多いのよ。老眼の彼等にとって、文字の小さい紙の辞書は使いにくいので。で、その中高年の人たちにとって、今の多機能・高機能の電子辞書は使い切れないし、使う必要もない。そういう人たちのニーズを良く聞いて、彼等向けのシンプルで実用的な奴を作って発売して欲しい。 ということで、電子辞書大国であるはずのわが国において、実は欲しい電子辞書が見つからない「電子辞書砂漠状態」になっていることを見つけてしまった私だったのでありました、とさ。これこれ! ↓【未使用】◆送料込み◆SHARPシャープ 電子辞書 Papyrus パピルス PW-M800価格:9,600円(税込、送料込)

January 4, 2014

コメント(0)

-

表参道散歩

4日に姉が帰るので、その前にちょっと面白いところを散歩しようということで、今日は姉と姪と家内と四人で表参道から青山・骨董通りあたりを散歩してきました。毎年、この日に散歩することが多いのですが、昨年はIKEAに、一昨年は二子玉川に行ってますな。その意味で言うと、今年はちょっとおハイソな感じ? で、正月三日ということで、まだ開いてない店とかもあるのですが、それでももう今日からオープンしている店もちらほらあり、そんな店に片端から入ってみるという感じ。入り口に人が立っていてドアを開けてくれるようなブランドの路面店も面白いけれど、他にもセレクトショップ的に面白い店もあり、和物の店でちょっと毛色の変ったもの(例えば、モダンな地下足袋とか、着物柄の鞄とか・・・)を置いている店なんかもあって、商品を見ているだけでも面白い。 で、グローブトロッターの鞄なんかを扱っているヴァルカナイズのセレクトショップにちょっとしたカフェが併設されていたので、そこでちょいとお茶をしたりしてまったり。 だけど、この辺りは、街並がなかなかオシャレでいいですなあ。住宅地の中にシャレた店が点在しているような感じで。これが表参道ヒルズあたりまで行ってしまうと、ちょっと普通の繁華街みたいになってしまってつまらないのですが。でまた、表参道のあたりはお金持ちが多いのか、走っているクルマ、駐車場に止まっているクルマがすごい。ランボルギーニとか、普通に走っていますからね。 そして、この辺りの外国人密度の高いことといったら。こういう人たちは、ここに住んでいるのかしら、それとも観光しているのか? ってなわけで、私が普段生活している名古屋の感じとは大分異なるTOKIOの雰囲気を、十分に満喫した今日の私だったのでした。姉も、ブレスレットを衝動買いして、思わぬ収穫に喜んでいたし、良かったかな。

January 3, 2014

コメント(0)

-

相模大野にダンケ発見

今日は正月2日。小学校時代からの親友3人で集まる恒例の「男三匹の新年会」でございます。と言っても、ここ数年、3人のうちの1人が九州赴任のためやむを得ず「男二匹の」になっていたのですが、今年はそいつが東京に戻って来たので、久しぶりの3人会となりました。 で、いつものように午後1時過ぎに相模大野に集合した我らは、これまたいつもの居酒屋にしけ込んでまずは再会を祝して一杯。互いの近況を報告しつつ、のんびりと。もちろん、私の「ベストセラー、狙います」宣言もし、ビジネス書をよく読むというT君からは、色々なアドバイスをもらいました。彼によれば、ビジネス書というのは、つまるところ、ジェームズ・アレンの名著『原因と結果の法則』の変奏曲なのであって、あとはその法則にどんな気の利いたひねりを加えるか、なのだとか。なるほど。あと、タイトルの付け方が重要という指摘も受けました。『○○をする方法』的なストレートなタイトルじゃダメなので、もっと意外性のある、「これどういう意味?」と思わせるようなタイトルにしないとダメなんだとか。なるほど。 そしてひとしきり飲み食いした後、ショバを変えようというので、どこか喫茶店を探していたところ、大通りから外れた横町に「神戸Danke」の文字が。おお、これが名高いDankeの支店か! ということで、私の独断でその喫茶店に二人を連れて行くことに。 まあ、言っちゃあ悪いですけど、あまりぱっとしない古いビルの2階にあるその店は、しかしながら、入ってみるとなかなか渋い作りです。モダンな、とか、センスがいい、とか言うのとはちょっと違うのですが、「昔ながらの、ちょっとお高い喫茶店」みたいな雰囲気。センスより、伝統で客に有無を言わせない、という体のお店ですな。 で、ここの売りは何と言っても「バターロースト・コーヒー」。焙煎する時にバターを加えるという独自の荒技で、コーヒーにコクを与えるそのやり方は、おそらく日本人の独創でありましょう。 客にカップを選ばせるという、お高い喫茶店ではよくあるパターンの奴でのお・も・て・な・し、もあったりして、出て来たコーヒーは、実際、コクのある味で、750円ですからちょっと高いのですが、私としては大満足。合わせたチーズケーキも美味しかったけれど、他にも美味しそうなケーキがありましたので、次はそれにトライしてみましょう。 で、この旨いコーヒーを飲みながら、クルマの話などをしていると、同世代の親友ってのはいいなあと思います。今、クルマの話で盛り上がれるのって、この三人会以外、あんまりないもんね。 ということで、今日は気の置けない友人たちと、気の置けない話をし、さらに穴場のステキな喫茶店を見つけたので、言うこと無し。最高の2日となったのでした。今日も、いい日だ!

January 2, 2014

コメント(0)

-

恒例・元日ショッピング

明けましておめでとうございます。本年も当ブログをご贔屓のほど、よろしくお願い申し上げます。 さてさて、昨夜は例年通り、除夜の鐘を聞きながら近所の神社まで深夜の初詣に出かけ、狙い通り「大吉」のおみくじを引き当てたりした後就寝。そして今日、元日はゆっくりと起き出し、三家族揃ってお節をいただきながら新年を迎えられたことを祝い、そして昼からこれまた恒例の元日ショッピングに出かけました。まあ、出かけたと言っても、近所の新百合ケ丘まで行っただけですが。 で、ユニクロを見たり、ギャップを見たりしながら、ちょいと私はカーディガンなどを買い、ついでにブックオフなんかも寄ったりなんかして、三が日の読み物をゲットし、FLOで「ガレット・デ・ロワ」など買ったりして帰宅。後はノンビリ過ごしました。夕食は、これまた最近の例に従って宅配ピザを取ったりしてね。お節の後のピザってのがまた、旨いんだ。 ま、そんな調子。お正月ですからね。あんまりセコセコ仕事してもせわしないし。 それでも、そうこうしながら、昨日、買って来た小山薫堂氏の『考えないヒント』を読み進めていたのですけど、これはね、結構、内容のある、いい本でした。なるほど、放送作家・あれこれプランナーとして名を挙げるだけのことはある人だね、この人は。発想が面白い。 ということで、ノンビリしたり、本を読んだりの一日だったのでございます。

January 1, 2014

コメント(2)

全30件 (30件中 1-30件目)

1