2019年06月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

都築響一『圏外編集者』を読む

都築響一さんの書いた・・・というか、語った『圏外編集者』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 都築さんって、ご存じ? その昔、『TOKYO STYLE』っていう写真集が出て評判になったことがあったでしょ? 田舎から東京へ出てきた若者の、それこそ4畳半一部屋みたいな部屋ばっかり写した奴。これを作ったのが都築さん。これこれ! ↓Tokyo style (ちくま文庫) [ 都築響一 ] で、『TOKYO STYLE』以後の都築さんのお仕事も、独創的という意味では他の追随を許さないものばっかりなんですが、そんな都築さんがご自身の「編集者」としての矜持を語った本ということだったので、これは読むしかないなと。 都築さんは1956年生まれだから、私よりも7歳くらい年上かな? で、上智大学の英文科でアメリカ文学を専攻されたようですから、専門の点では私の先輩。在学中から『POPEYE』や『BRUTUS』といった雑誌の編集にバイトとして携わり、そのままフリーの編集者としてこれまでずっとやってこられた。もちろん優秀な編集者ですから、社員にならないかというお誘いは何度も受けたようですが、それは敢えて断って「生涯一編集者」の立場を貫かれたと。 そんな都築さんの、編集者としてのスタンスは当時からぶれてない。つまり、まず外へ出て、自分の足で歩き回って、面白そうなことを見つける。そして面白そうなことが見つかったら、関係者に実際に会って話を聞いて掘り下げていく。これに尽きる。 例えば、「建築」というテーマにしても、世に数多ある建築雑誌は、とりあえず有名な建築家の作品を取り上げて特集を組んでおけばそれで良し、ってな感じのものばっかりなんだけど、そんな有名建築家が設計した家に住める人なんてのはごく一部のお金持ちだけ。だからそんな特集を組んだって、読者は「高嶺の花」として指をくわえているしかない。でも、建築雑誌って言うのはそういうものだと誰もが思っているわけですよ。誰もがあこがれるけど、実際には住めない建築を扱うのが建築雑誌だと。だから、昔も今も建築雑誌ってのは少しも変わらない。 だけど、実際に我々大多数の庶民が住んでいるのは、有名建築家が建てた高尚な家ではなく、ごちゃごちゃしたウサギ小屋なわけですよ。 で、ならばそんなウサギ小屋に価値がないかというと、そんなはずはない。だって、そこで人間が実際に暮しているのだし、そうである限り、そこには生きている人間の証があるのだから。有名建築家の建てた家も、4畳半一間のアパートも、種類が違うだけで、価値という点では等価であるはずだと。 だったら、そんなウサギ小屋の写真集があったって、いいんでないかい? これが都築さんが『TOKYO STYLE』を作る原点となる発想なわけね。そこから都築さんは、4畳半の狭い部屋で夢を追う若者たちの部屋を、高名な建築家の作品を扱うのと同じようにリスペクトを込めて取材し、自らカメラのシャッターを押して、あの写真集を世に問うたと。 なぜ、それをやったかと言えば、他にそれをやる人が居なかったから。だから、自分がやるしかないなと。 ま、都築さんのこれまでに出された本ってのは、すべてこれ方式ですな。誰もが「価値がない」と勝手に思い込んで無視するか、蔑んでいるようなものを見直し、いやいや、こっちの方が面白いじゃん?と、その面白さを発見し、他の人がやらないなら自分がやるしかないなと思って、自分でスポットライトを当てちゃうっていうね。で、その一連の行為が面白いから編集者の仕事はやめられない。やめられないまま、40年過ぎちゃった、というのが都築さんであると。 で、そんな都築さんから見ると、今時の社員編集者はぬるい仕事をしてるな、と思えるようで。 面白いことなんて、実際に外に出て歩き回っていれば自然と目につくはずなのに、そういうことをしないで会社の中でネットサーフばっかり。「東京 今面白いこと」なんてワードでサーチをかけて、それでなんかネタになることないかなあ、なんてやっているんだから、どうしようもないと。 もっとも、社員編集者には気の毒な部分もあって、例えば所属する雑誌社自体が、色々な企業から広告を取っていたりすると、そういう企業を批判するような記事は書けないといったしがらみがある。つまり、たとえ編集者が面白いテーマを思いついたとしても、会社勤めの場合、その面白い発想を自由に展開できないところもあるんですな。 で、そのことは都築さんも重々承知しています。というのは、これだけキャリアも実績もある都築さんなのに、彼がやりたい編集の仕事を掲載してくれる雑誌がどんどん少なくなっているという実感があるから。コンプライアンスの世の中ですからね、雑誌もそれに縛られて面白いことを特集できないし、だからつまらなくなってますます雑誌が売れなくなり、潰れる雑誌も多く、ますます都築さんのやりたいことをやらせてくれるところが少なくなっている。まさに悪循環。 そこで、最近の都築さんは、軸足をネット上の有料メルマガに移したんですと。 自分自身のメルマガなら、やりたいことが自由に出来るし、字数制限もないし、掲載できる写真の数なんかも制限されない。しかも、そのメルマガが売れるかどうかは、ひとえに自分の記事の良し悪しにかかってくるわけで、厳しいことは厳しいけれども、やりがいという点では従来の雑誌以上であると。 というわけで、今、都築さんは齢60を越えてメルマガ編集に夢中、編集者としての仕事がさらに楽しくなって仕方がない、と。この本は、そんな編集者・都築響一の生き様が語られている本でございます。 ま、私は既存の大学に所属し、給料もらっている身ですから、都築さんから見たらぬるい仕事をしているなと思われるかも知れませんが、それでもやっている研究の方向性としては、他の研究者が見向きもしないようなことを面白がってやっているわけで、そういう点ではちょっと似ているんじゃないかと。そういう点で、この本は私にとって、そうだそうだと共感できる点が多々ありました。 っていうか、アメリカ文学ってのは、存在自体、カウンターカルチャー的なところがありましてね。だから学会の主流とはかけ離れたテーマで研究してこそ、アメリカ文学研究の本道じゃっていう自負があるんですけど、そういう観点から見ると、都築さんのバックグラウンドがアメリカ文学だっていうのも、何となく納得よ。 さらに加えて、ワタクシ、前にもこのブログに書いたことがありますが、個人的に上智出身のライターって好きなのよ。何だか知らないけど、あ、この人の書くもの、好きだなと思うと、結構な確率で上智出身者だったりする。ひょっとして、私自身も上智出身なのではないか? そんなこたぁないか。 ま、とにかく、都築響一という「圏外」編集者、今後もそのお仕事から目が離せないな、って感じです。これこれ! ↓圏外編集者 [ 都築響一 ]

June 30, 2019

コメント(0)

-

噂の「MAZDA 3」に試乗!

家内の愛車、マツダ・デミオの1年点検の時期だったので、マツダのディーラーに整備をしてもらいに行ってきました。 で、デミオちゃんを無事入庫してからふと見ると、そこに噂の「マツダ3」が鎮座しているじゃあーりませんか。 で、「これ、ひょっとして試乗出来たりします?」と尋ねると、「いいですよ~」と色よいお返事。やった~! ということで、話題のマツダ3に乗っちゃったよ。 私が試乗したのは、1.5リッターのガソリンエンジン。この上に1.8リッターのディーゼルと、2リッターのガソリンがラインアップされていて、さらにこの秋にはこれまた革新的な圧縮着火ガソリンエンジンの「スカイアクティヴX」が加わる予定。なので、今日乗ったのは一番ベーシックなモデルということになります。 なんだけど、これがね、なかなか良かったのよ。 魅力的なエクステリア・デザインに加え、内装のデザインも素晴らしい。後ろの座席も大人二人が十分に座れるし。ただ前席も含めてヘッドクリアランスは割とギリギリで、頭のすぐ上は天井って感じ。多少、圧迫感はあります。それを圧迫感と捉えるか、それとも囲まれ感として肯定的に捉えるかは人によるかな。 で、走り始めてすぐに感じるのは静粛性。そして走りの滑らかさ。柔らかい滑らかさではなく、硬質な滑らかさね。だから、1.5リッタークラスの大衆車に乗っているという感じは全然ありません。クラスレスな、上質なクルマって感じ。 ただ、私の好みからすると、やっぱりもうちょっとパワーが欲しいなと。1.5リッターのクルマとしては必要十分だけれども、できればもう少し余裕が欲しい。っていうか、いざとなったら、マッハで飛べるくらいの動力性能が欲しいかな。 となると、本命はこの秋に発売されるという、圧縮着火方式の新エンジン、スカイアクティヴXを待つしかないかな。 ま、しかし、とにかくいいクルマだなあ、って感じは強く受けましたね。これはひょっとして、次の愛車候補の一つになってもおかしくないクルマかも。 というわけで、今日はマツダ3にトキメイてしまったワタクシだったのであります。今日も、いい日だ!これこれ! ↓これが「マツダ3」だ!

June 29, 2019

コメント(0)

-

この社会、良く出来ているなと思ったこと

昨夜、毎週楽しみにしている『アメトーーク』を見たのですが、今、世間を騒がせている宮迫氏の映像と音声をカットした編集があまりにも不自然で、ちょっと見ていられませんでしたねえ・・・。 まあ、それはさておき。 今朝、新聞を広げて読んでいて、あるページを開いたら、なんだか見たことのあるようなおっさんの写真が目に入りまして。 ん? このおっさん、どっかで見たことあるなぁ・・・。 で、名前を見てさらにビックリ。平山忠義って。私の中学校時代の中学部長じゃん。 平山先生。あだなは「カニさん」。 部長(普通の学校だったら「校長」に相当する)先生だから、朝会とか式典とか、そういう時にお話しをする役目なんですけど、これがまたつまらなくてね。今から考えるとほんと申し訳ないんだけど、生徒側としては「今日のカニさんの話、例によって長いな」とか、その程度の反応で、中身のことなんか全然入ってこないわけ。そういう意味では、全然人気のない部長先生だったわけですよ。 ところが。 今朝の新聞では、その平山先生が「恩師」として登場しているのよ。 で、平山先生を恩師と崇めているのは、バレエ・ダンサーの堀内元さん。私の一つか二つ、後輩にあたる人。ローザンヌで優勝した人ですわ。 で、堀内さんによると、彼は平山先生に国語の授業を受け持ってもらったそうですけど、それ以上に、彼がバレエと学業を両立させるにおいて、平山先生には中学部長として随分、便宜を図ってもらったと。 で、便宜を図る一方で、あまりバレエの方に目が向き過ぎると、バレエも大事だろうけれども、生徒の本分として、学校の勉強もしっかりやりなさいと叱責されることもあった。その辺のアメとムチのさじ加減が絶妙であったと。 さらに彼がローザンヌで優勝した時には、一緒になって喜んでくれ、後には彼のバレエ公演も見に来てくれたそうで、その感想を短歌だか俳句だかに詠んで送ってくれたこともあったのだとか。そしてそういうことが堀内元さんにとっては、一層努力するための原動力になっていたと。 ふうむ。なるほどね~。 我々・・・っていうか、まあ、私にとっては縁の薄い、あまり尊敬したことのない「カニさん」だったけれども、堀内元さんにとってはかけがえのない恩師だった。そう思うと、人の評価ってのは様々だなと。 だけどそれは素晴らしいことだよね! 要するに万人に好かれる人が居ないのと同様、万人に嫌われる人ってのもいなくて、どんなに人気のない人であっても、ある人々からはすごく尊敬されていたりする。そういう風に、どこかに支持してくれる人が居るから、人ってのは頑張って生きていけるわけでありまして。 それに、どんな人間であっても、自分のことを好いてくれる人には、自分の一番いい面を見せたくなるものだしね。平山先生だって、堀内元さんが先生、先生と慕ってくれるから、彼に対しては教師としての一番いい面を見せながら指導していたのでありましょう。それは平山先生の教師人生において、一番輝いていた瞬間だったかもしれないわけで。 「捨てる神あれば、拾う神あり」の世の中ってことですな。そう考えると、この社会、良く出来ているなと。 ま、私にもどこかに拾う神がいるんだろうと思って、頑張るしかないね。『アメトーク』司会者の人も、今はそう考えるしかないんじゃないの?

June 28, 2019

コメント(0)

-

ウルトラマン完全視聴

ウルトラセブン全話視聴に続き、ウルトラマン全話視聴、完了いたしました~。 再放送も含め、自分では何度も観ていたつもりだったのですが、この歳になって改めて観てみると、案外覚えていない回とかも多くてびっくりよ。 でも、ウルトラセブンの場合もそうだったけど、ウルトラマンに関しても実相寺昭雄監督回は素晴らしかったですなあ。 例えば、真珠を呑みこむガマクジラの回。美しい真珠を怪物に取られてしまった藤隊員の女性ならではのブチ切れぶりが見ものでね。最後、井出隊員を引き連れて、銀座で買い物をする藤隊員のシーンが素晴らしい。 あと、ジャミラの回。特にジャミラが死んで、国連にジャミラの鎮魂のための碑が出来るのですけど、その碑の前で井出隊員がつぶやくシーン。「犠牲者はいつでもそうだ。碑文の文句だけはいつも美しいけれど・・・」っていうね。その後、背後で他の隊員たちがそれぞれ井出隊員の名前を呼ぶ声で物語は終るのですけど、あれは凄い回だと思います。 そして超重量級怪獣スカイドンが出る回。ハヤタがカレースプーンで変身しようとする有名な回。科学特捜隊のメンバーがスカイドンに追われて逃げ惑うシーンなんて、もう一流の映画ですよ。 しかし、もうウルトラマンもセブンも全話観終わっちゃったし、私の息抜きの愉しみが尽きてしまった・・・。これからどうしよう?

June 27, 2019

コメント(0)

-

雨宮塔子著『金曜日のパリ』を読む

この4月から姪っ子がパリに滞在しているのですが、どうもフランスってのは日本以上に書類社会で、移住の手続きをするにもあれやこれや書類が必要らしく、しかも日本と違ってお役所がまったく効率的でない上に不親切の極みのようで、まあ、嫌な思いをさせられるのだそうで。特にフランス語がまだ片言の場合、その苦労は大変なものらしい・・・。 ということで、そうか、パリってのはそんなに嫌なところなのかと思いながら古本屋の棚をを眺めていたら、雨宮塔子さんの『金曜日のパリ』というエッセイ集が目に留まったので、つい買ってしまいました。美本が200円でこのタイミングなら買うでしょ。 で、パラパラと読み始めると、例えば最初に健康診断を強制的に受けさせられる話が出てくる。留学でも何でも、フランスに長期間滞在するにはそれが必須らしいんですな。 で、尿検査で尿を取られ、その自分の尿入りの紙コップを持って並ばされるらしいのだけれども、そこは男女同じところなので、雨宮さん的にはちょっと恥ずかしい。 で、ティッシュをね、蓋のようにコップにかぶせていたんですって。すると、看護士だか何だかに、「おい、それは何だ!」とか人々の前で言われて、ものすごい剣幕でティッシュをはぎ取られたんですと。 なんだか手荒い歓迎ぶりでしょ。アメリカの場合、留学するにしても、そんな強制的な健康診断を受けさせられるなんて聞いたことないけど。しかも、その横柄な感じ。やっぱり、姪っ子の言う通り、フランスってのはちょい感じ悪いところのようですな・・・。 もっとも、その後の記述はそこまでひどいものではなく、割とこう、すんなりとパリ生活に馴染みました的な感じで書いてある。まあ、本書は雨宮さんが充実したパリ生活をエンジョイしたということを言いたい本なのでしょうから、酷い話ばかり書かないでしょうが。 とにかく、パリって観光でちょこっと滞在するならいいけれども、何年か滞在するなんてことになると、ちょっと二の足を踏むようなところのようではありますね。私の乏しい経験でも、あまりにも個人主義のフランス人と親友になれる気がしないもんね。同じラテン系でも、イタリアとかの方がもっと人懐こい気がする。 仮に私がヨーロッパで道場を開くにしても、パリはなしだな・・・。【中古】金曜日のパリ / 雨宮塔子

June 27, 2019

コメント(0)

-

もう半年

授業中、「じゃあ、来週は・・・」なんて学生に次回のことを予告しようとカレンダーを見ていたら、ふと、「来週って、もう7月じゃん・・・」って気がついた。 え゛ーーー。今年って、もう半分終わったの!? 自分の感覚だと、この前「明けましておめでとう」って言い合ってから、まだそれほど経ってないんですけど・・・。 はあ~。もう半年なんてぶっ飛んでいくね。あっという間に次の年の瀬だ。 月曜3コマ、火曜2コマと、週の前半に授業を固めているので、月曜・火曜は疲れちゃって、もう家に帰ってくると何もする気がしない。せいぜい仕事と直接関係のない本を読むくらいだけど、それでも30分も読んでいると寝てしまう。 今日、さっき寝落ちする前まで読んでいたのは、堀口大學の娘さんが書いた、堀口さんの思い出の記。 この本、冒頭に堀口さんの最晩年、というか、89歳で堀口さんが亡くなった時のことが書いてあるのですけど、それを読んでいたら。二年前に89歳で亡くなった私の父の亡くなる直前の様子とよく似ていて、ああ、人が死ぬ直前ってのは、大体誰も同じなんだなあと。 っていうことは、あと30年もすれば、自分もこうなるのかなと。 30年なんて、おそらくあっという間なんだろうね。この半年ですらあっという間だったんだから、これから先はもっと早く感じられるだろうし。 ああ、メメント・モリ。寝ている場合じゃないね。目覚めて、仕事しなくちゃ。虹の館 父・堀口大学の想い出/堀口すみれ子【1000円以上送料無料】

June 25, 2019

コメント(0)

-

H・S・クシュナー著『なぜ私だけが苦しむのか』を読む

このところ目先の仕事に気を取られ、本来の自己啓発本の研究がお留守になりがちだったのですが、それではいけないと手にしたのがH・S・クシュナーの書いた世界的ベストセラー『なぜ私だけが苦しむのか:現代のヨブ記』(原題:When Bad Things Happen to Good People, 1981)という本。 クシュナーはユダヤ人であり、ユダヤ教のラビで、本来、割り当てられた教区に住む人々の悩み・苦しみ・悲しみを聞いてそれを慰め、場合によっては神の道に戻るよう説得する側の役目の人なんですな。 ところが、クシュナーの息子のアーロンが3歳になった時、この幼い子が「早老症(プロゲリア)」であることが判明する。小さいうちから老人のような容貌になり、15歳くらいまでに死んでしまうという奇病であり、本人にとっても、また親にとっても非常に過酷な運命に見舞われたことになるわけです。 当然、クシュナーは苦悩します。なぜ罪もないアーロンがこのような病気に罹らなくてはならないのか、なぜ私がこのような悲劇を担わなくてはならないのか。それまでも過酷な運命を担わされて神への信仰を失いそうになっている人に対処していたクシュナーですが、今や他人事ではなく、自分自身の問題として、このような運命と信仰の問題を考え抜かなければならない羽目に陥ってしまったんです。 で、その苦しい思いの中、クシュナーは一生懸命考える。 こういう災難に見舞われた人の最初の反応は、(彼自身がそうであったように)、なぜ私が? だと。私はもちろん完全な人間ではないかもしれないが、相対的に言えば善良な人間である。それなのになぜ、私の身にこのようなことが降りかかるのか? もしそれが神の意志であるのならば、なぜ神はそのようにしたのか? そしてそのような仕打ちをした神に、それでも信仰を捧げなければならない理由はなんなのか? そして、この湧き上がる各種の問いこそは、聖書の『ヨブ記』にあるヨブの問いそのものであると。善良の人ヨブは、神の試みに遭い、すべての財産を失い、妻や子供を失い、自らも重病に罹って、その絶望の内に上に挙げたような問いを発するわけです。 無論、このような問いに答えることは簡単なことではありません。ヨブの病床を見舞った彼の3人の友人たちも、嘆くヨブを慰めるためにそれぞれ説得を試みる。曰く、神が意味なくこのようなことをするはずがないから、何かお前に罪があるのだろう。だから、神を呪うのはお門違いだと。しかし、このような「慰め」がヨブを慰めることはまったくありません。 で、クシュナーもヨブと同じように、最愛の息子を過酷な形で奪われる運命の中で、これは一体どういうことなのかと考えるのですが、クシュナーには、神が意図してこのような運命を彼に(あるいはアーロンに)与えたとはどうしても考えられないんですな。逆に、もしそうなのだとしたら、そんな神を崇める意味が分からないと。 だから、このことにはもっと別の理屈があるに違いない。そう、クシュナーは考えます。 で、クシュナーは最終的に、「この種の運命を左右する力は、神にはない」と結論付ける。 確かにこの宇宙は神が作ったのだろうけれども、聖書の記述を読めば分かるように、神はこの宇宙をゼロから作ったとは書いてない。そうではなくて、「混沌とした宇宙を、水と陸地に分ける」ところからスタートさせたと聖書には書いてある。つまり宇宙をゼロから作ったのではなく、無秩序の宇宙に秩序を持ち込んだだけだと。 だから、この宇宙に秩序が生まれたのであって、その後、この宇宙に起こったことのすべてはこの秩序のせいであると。秩序というのは、まあ言い換えれば物理・科学の法則ですな。 そして、その秩序に対して影響を与えることは、神にすら出来ないのだと。 例えば巨大ハリケーンが発生するのも秩序のせい、それがある地域を襲って甚大な被害を生じさせるのも秩序のせい。だから、被害が出たのを神のせいにするのもおかしいし、被害のうちに神の意図を探ろうという試みもおかしい。 それは病気も同じ。ある人はある病気に罹るし、同じような環境に生まれ育った人でも同じ病気に罹らないこともある。でもそれらはすべて、仔細に調べれば物理的・科学的に説明の出来る原因があるに違いないし、そこに神が関与することはまったくないと。なぜなら、神にはそうするだけの力がないから。 じゃあ、神は何に関与しているのかというと、起こるべきことが起こった後のことであると。 過酷な運命に翻弄され、絶望した人がいる。しかし、その人の隣りには神が居て、その試練に耐える力を与えてくれる。絶望から立ち直るだけの力を与えてくれる。それが神の奇蹟であると。そしてそれがなければ、人間はすべて絶望に打ちひしがれてしまうだろうが、そうなってないのだから、それこそが神の実在の証拠であると。 で、このことを土台にして考えれば、過酷な運命に直面している人、自分の命よりも大事なものを失って絶望に打ちひしがれている人に対し、人は何をすればいいか、自ずと分かるはずであると。 つまり、そういう過酷な運命が神の意図であるのだから、雄々しく受け容れろ、などというのは論外。死んだ人は、今頃天国で楽しくやっているよ、などと慰めるのも論外。 そうではなくて、「あなたの辛さ、あなたの悲しみ、そして何よりもあなたの怒り、それは当然である。あなたは不当な運命に見舞われたのだから」と肯定すること。そして、打ちひしがれているその人の傍に居て、その人のことを気に掛けている人間がここにいるし、他にも沢山いるということを態度で示してあげること。これが答えだと。 なぜならば、そうして悩める人の傍にいてあげるあなたこそが、神の言葉なのだから。それが神の奇蹟なのだから。 そういう意味では、聖書の『ヨブ記』の中のヨブの3人の友人たちも、一つだけ良いことをした。彼らはとにもかくにも、ヨブのところに駆けつけ、彼の嘆きを聞いてあげたのだから。(その後の彼らの慰めや非難はダメダメだけど・・・) また、過酷な運命に襲われた人も、神を呪ったり、運命を呪ったりしてはいけないと、クシュナーは言います。そういうことは、悪人にも起るし、善人にも起る。それは単なる偶然であって、そのこと自体には何の意味もない。だから、その意味のない運命自体に対して怒りを発するのはOKだけど、それをもって神を恨むのはお門違いだと。 クシュナーもまた、多くの自己啓発本ライターと同様、人間には完全な自由意志が神から与えられていると説きます。それは完全なものなので、人間がどういう考えを持ち、それに基づいて行動するかは、神ですらコントロールできない。だから、人間が他の人間に対して酷いことをする自由も人間にはあるし、そこに神が口を出すことはない。その意味で、ヒトラーの蛮行はヒトラー(及び彼の賛同者、放任者)のせいであって、断じて神のせいではない。神は加害者の傍には絶対に立たない。 ただ、神は被害者の傍には立ってくれる。そして、その被害に耐えるだけの力をくれる。神というのはそういうものだと。 とまあ、クシュナーはそういう風に考えることで、神と折り合いをつけたわけですな。そして、彼は息子の死の衝撃から立ち直り、自分と同じような運命に悩む人々の助けになればと、本を綴った。その力を与えてくれたのが神だと。 さて。 クシュナーはそういう風に考えたけれども、読者たる我々はどう考えるか。クシュナーの意見に賛同するもよし、賛同しないもよし、それは自由意志。ということになります。 私としては、そうですね、こういう考え方は、絶望の中にある人にとって、有効なんだろうと思います。少なくともクシュナーには有効だったのですから。 ただ、なんだかそう言ってしまうと、人間の側に妙に都合がいいなあ、という気もする。なんだか神を人間の都合のよいように解釈しちまっているんじゃないかというね。まあ、宗教ってのはもともとそういうもんだ、と言われてしまえば、そうなんですが・・・。 しかし、クシュナーの神のように、人間に理解できる神って・・・、それは神なの? そういう理解し易い神が、聖書の『ヨブ記』において最後にヨブの前に姿を現したあの神と同じ神だとは、私にはどうしても思えないのですが。 まあ、それは私がまだクシュナーのくらったような過酷な運命を受けてないから、そんなことが言えるのだ、とも言えますが。 ところで、本書の最後の方に、クシュナーがアメリカの詩人、アーチボルド・マクリーシュの戯曲『J・B・』に触れている箇所がある。聖書の『ヨブ記』を現代に飜案した、散文詩・・・というか戯曲ですな。 で、そこを読んで、あ、と思ったことがある。 私の師匠の一人であるS先生は、ヨブと同じようにたった一人の息子を失い、そのことの意味を考え続けた人だったのですが、そのS先生はこのマクリーシュの『J・B・』を愛読され、それを授業でも使った。ですから、私もS先生の授業でこの『J・B・』を読んだのですが。 で、私がS先生の授業でこの本を読んだのは、確か1984年のこと。 S先生が息子さんを失くされたのが1979年。クシュナーの『なぜ私だけが苦しむのか』が出たのが1981年。 してみると、こう考えられないだろうか。つまり、S先生が息子さんを失くして絶望していた時に、クシュナーの本(つまりクシュナーが息子を亡くした苦しみから立ち直る本)が出て、これに気付いたS先生がこれを読み、またそこに言及されていたアーチボルド・マクリーシュの『J・B・』という本のことを知って、それを読んだ。 そして『J・B・』という戯曲に感銘を受けたS先生が、授業でこの本を輪読することを決め、その授業に私も参加したと。 そういうことだったのではないか――。 S先生亡き後、今となっては推測するしかありませんが、この時系列からしてそういうことだったのではないかという気がしますね。そうなりますと、私にとってこの発見は非常に大きい意味があるわけでありまして。 ついでにもう一つ言うならば、クシュナーの死んだ息子さんのアーロンは1963年の生れ(1977年歿)で、なんと私とぴったり同年。そんなことも奇縁ではあります。 というわけで、クシュナーの本、私にとっては期せずしてかなり重要な本となったのでありました。なぜ私だけが苦しむのか 現代のヨブ記 (岩波現代文庫) [ ハロルド・S.クシュナー ]

June 24, 2019

コメント(0)

-

市井の偉人

昨日、形原に紫陽花を見に行ってきたという話をしましたが、その前に蒲郡の「やをよし」といううどんのお店でお昼を食べた時、その近くに「賀川豊彦療養の地」という碑が立っていることに気がつきまして。 で、「ん? 賀川豊彦・・・。聞いたことある名前だけど、何をした人だっけ?」と思ってその場でググってみたところ、これがまたなかなかの傑物であることが判明。 1888年生まれ、1960年歿ですから、明治から昭和にかけて生きた人ですが、神戸の回漕業者の家に生まれたものの、早くに生父母と死に別れて徳島の親戚の家で肩身狭く育ち、その後受洗。トルストイの思想にも感化され、自ら神戸の貧民窟に住み、社会の低層に潜む人々と共に暮らしながら、まあ、マザーテレサ的なことをやり始めると。元々肺病を患っていたことに加え、劣悪な生活環境の中で、当地で流行した眼病に悩み、一時は失明の危機にもあったとか。 その後、米国プリンストン大学で神学をさらに学び、帰国後は貧困問題を解決すべく、労働組合設立に尽力、また日本で初めての生活協同組合(今でいうコープ)を設立。農民組合の設立にもかかわるなど、キリスト者の立場から、生活弱者が正当な賃金によってまっとうな生活が出来るようにする社会的システムの構築に力を注いだんですな。社会党の結成にも一役買ったそうで。 一方、『死線を越えて』や『一粒の麦』などの著作でも知られ、特に前者は1年で100万部売れるベストセラーに。ただ、賀川はこの本から得られた莫大な印税もすべて貧民の生活を助けるために使ってしまったのだとか。 で、こうした一連の賀川の行動は評価され、1954年から3年連続でノーベル文学賞とノーベル平和賞の候補となったほか、ガンジーやマーティン・ルーサー・キング牧師などと並称されたそうで、アメリカのワシントン大聖堂に賀川の彫像が飾られているとのこと。 要するに・・・偉い人なわけですよ。 ただ・・・いかんせん、それほど偉い人なのに、どうだろう、今の日本で、どのくらいの人が賀川豊彦の業績を覚えているか。 まあ、ほとんどの人は知らないでしょうな。私だって、知らなかったんだから。 だけど、今の日本人は、ピエール瀧がコカイン吸ったことは知っている。あと、原田龍二が車の後部座席で何やったかも知っているし、堀尾正明が誰の家にお泊りしていたかも知っている。 つまり、本来知っておくべきことと、どーでもいいことが逆転しているよね! ほんとは、瀧や原田や堀尾のことじゃなくて、賀川豊彦が何をどういう意図でやったかということこそ、日本人として知っておくべきなんじゃないのかと。 ちなみに、賀川豊彦は肺病が悪かった時に、蒲郡の漁師の家の畳もない部屋を借りて療養していたことがあり、それでそのことを記す碑が蒲郡の町の一角に立っているのだそうで。ふうむ、そうと聞いたらこれを機に私も彼の大ベストセラー『死線を越えて』を読んでみようかな。幸い、キンドル版がたった373円で売っているようですしね。

June 23, 2019

コメント(0)

-

形原あじさいツアー

この時期、ほぼ毎年行っているのですが、今日はあじさいを見に「形原あじさいの里」というところに行ってきました~。 が、その前にまずは腹ごしらえ。お昼頃に家を出まして、東名を音羽蒲郡インターで降り、オレンジロードを通って蒲郡方面へ向かい、竹島水族館の近くにあります「やをよし」といううどんの名店へ。ここは「ガマゴリうどん」で名高い店なのですが、3月から6月まではあさりがたーーくさん入った「竹島うどん」というのを供するんですな。で、もちろん、今日我々が食べたのもそれ。 で、この竹島うどん、巨大な急須のような容れ物に殻つきのあさり入りのうどんが入っているのですが、これがね、実に旨い! やっぱ今の時期、あさりが丸々と太っていて食べごたえたっぷり。出汁にもあさりの風味が出ますので、これがまたたまらん。これこれ! ↓やをよし さて、竹島うどんでお腹を満たした我らは、いよいよ本日の本命、形原あじさいの里へと向かいます。 さすがに今日は土曜日なので、駐車場にクルマを入れるのが一苦労でしたけれども、まあ、怖れていたほど待たされることもなく、無事に中に入ることができました。時期的にはちょうど満開くらいだったかな? 「七変化」とも呼ばれる紫陽花だけに青、紫、赤、白と様々な色合いの妙があり、それが全山を覆うさまはまさに圧巻。私は紫陽花が好きなので、今年もこれが見られて良かった。 で、山の斜面を覆う紫陽花を見るために、山を上がったり下がったりして少々疲れたので、蒲郡駅近くにあります「伊藤珈琲店」に行き、ブレンドと小倉トーストで一服。ここね、内装が良くて、中庭に面した席など、とっても落ち着くのよ。こういうところに来ると、自分でも中庭付きの家とか、欲しくなっちゃうねえ。これこれ! ↓伊藤珈琲店 で、個々で一服した後、せっかく蒲郡まで来たのだから、海を見て行こうということになり、竹島へ続く橋を散策。 ちなみに竹島ってのは全山が神社の境内なんですが、私、今までなんどかこの橋までは来ながら、神社をお参りしたことはなかったんです。だけど、この神社の名前が「八百富神社」であることに気付いて、これは是非お参りせにゃいかんという気になりまして。 で、結構急な階段をずんずんと昇って行ってお参りをしましたよ。ちゃんと住所氏名を明らかにして。そうしないと御利益ないよと聞いたものですから。 とまあ、そんな感じで、大好きな紫陽花の花も見られたし、おいしいうどん、おいしいコーヒーを堪能したし、いかにもリッチになれそうな神社をお参りも出来たし、今日は実に有意義な休日となったのでありました、とさ。今日も、いい日だ!

June 22, 2019

コメント(0)

-

雅号

ちょうど2カ月ほど前に柔術で師範位を取ったのですが、我々の流派では、師範位を取ると御宗家先生から「雅号」をいただく権利が発生するんですな。 で、私もどうしようかな、もらおうか、それとももっと実力が伴ってからもらおうかな、と悩んでいたのですが、昨夜の稽古の際、同じ時期に師範位をとった親しい仲間が意を決して雅号をいただく手続きを取った、ということを聞きまして。 おお、そうですか! うーむ。それならば私ももらっちゃおうかな・・・。 うちの流派の雅号は「山」か「峰」が付くので、ワタクシの場合だと「釈迦楽○山」とか、「釈迦楽○峰」といった形になるわけ。御宗家先生が字の画数などを考慮してつけてくださるそうですが、先輩方の雅号を見るに、これがまた実に響きの良いものが多く、その辺、御宗家先生のセンスは抜群です。 ということで、身近な友人がいよいよ雅号申請をしたということで、私も一気に雅号を取る方向に傾き中。ちょっとワクワクです。

June 21, 2019

コメント(0)

-

オプラ頼み

トランプさん、いよいよ二期目の出馬表明をしましたが、このままだと二期目、あるね。 一期目の選挙の際、日本でトランプ勝利を予想したのは木村太郎とワタクシだけだからね。そのワタクシが言っちゃいますけど、このままだと次もトランプが勝つ。 民主党候補のバイデンも、サンダースも、ウォーレンも、全然ダメ。カリスマ性なし。とてもトランプの相手じゃない。 前にも言ったけど、もし民主党が勝つとしたら、オプラ・ウィンフリーを担ぎ出した時だけ。その場合は民主党が勝ち、アメリカ史上初の女性大統領が誕生する。そのことを、ここに予告しておきましょう。

June 20, 2019

コメント(0)

-

名古屋方面に逃走??

ニュースによると、窃盗罪で実刑を受け、収監される予定の男が刃物を持ったまま、黒のフィットで東名高速を名古屋方面に逃走中とのこと。 まあ、よく分からん話だよね。やたらに犯罪歴のある男がさらに実刑受けそうだってのに、なんでその前に保釈されているの? あとさ、乗っているクルマも判明していて、東名高速で逃げているってのに、なんで捕まえられないの?? 高速道路を走っている時点で、袋のネズミなんじゃないの? ところで。 仮に私がこの男だとしたら、このシチュエーションでどうやって逃げ切るかしら。 インターで降りようとしたら、絶対捕まるじゃん? だから、それは論外と。かと言って、走り続けてガス欠で捕まるのも馬鹿っぽい。 バス停でクルマを乗り捨て、徒歩で逃げるか。それも、既に配備されてそうだな・・・。 サービスエリアでクルマを乗り捨てて、幌式のトラックの積み荷に紛れて乗り込むとか。案外、いけるか? とりあえずどうにか東名から脱したら、どこかのワークマンに入って、雅典型の服装に変え、てぬぐいかなんかを頭に巻く。 あとはトヨタの工場にいってラインにいれてもらう。どう? どうって言われても・・・。 ま、とにかく刃物持った危ない奴が名古屋方面に向かっているってんだから、早くとっ捕まえてほしいものでございますよ。

June 19, 2019

コメント(0)

-

熱望! ファミレスの「おひとりさま席」!

ネットニュースでガストの「おひとりさま席」のことを知りまして。 で、ちょいとググって思ったのですが・・・ コレ、いい! 絶対いい! 私、ひとりでレストランに入れない性質なんですけど、こういう席だったらさすがに入れそうな気がする。県内出張とかで、昼、外出先で食べないといけない時とか、こういうガストがあったら、ぜったいそこで食べる。 で、身近にそういうガストあるのかなと思って調べてみたのですが・・・おひとりさま席を設置しているガストはまだほんのわずかで、東京圏、関西圏にちらほらあるだけ。当然、愛知県には一店舖もなしと。 ひゃー。愛知県なんて東京に比べたら土地余ってるんだから、おひとりさま席がっつりある「個食ガスト」作ってよ! っていうか、ガストじゃなくても、これからはそういうタイプのレストランを作れば当たるんじゃないの? 要は「ぼっちレストラン」。全席一人用ボックス席、充電器&Wifi 付きっていう。出張サラリーマン御用達。 それはともかく、ガストであろうとなかろうと、ファミレス・チェーンのお偉いさーん、愛知県内におひとりさま席付きのファミレス、作って~!!

June 18, 2019

コメント(0)

-

ストロベリー・ムーン

今日の月、見ました? まあ、煌々として。あんなに明るい月って、これだけ生きていて、見たことがないような気がする。聞けば、今日の月は「ストロベリー・ムーン」というのだそうで。まあ、ちょっと記憶に残る月夜でしたね。 さて、今日はゼミの日だったのですが、ようやくゼミ生たちそれぞれの論文テーマが固まって、こちらとしては一安心。 ところで、その中の一人のテーマがなかなか面白くて、「ピエロについて」というもの。 彼女は、昔からピエロが怖くて仕方がないと。しかし、もともとピエロというのは道化師なのだから、楽しい存在であるべきだと。 ならば、なぜ楽しい人であるべきピエロのことを怖いと思ってしまうのか、その謎が知りたい。ま、彼女のやろうとしていることはそういうことなのですが。 例えばスティーヴン・キングの『It』にしてもそうですが、確かにピエロを怖ろしい存在として描く小説や映画は多いわけですよ。で、その理由として、かつてアメリカにピエロに扮して子供を誘い出し、その後殺してしまう殺人犯がいたという歴史的事実があり、それに影響されたものだろうという説がある。 しかし、それだけではないような気もしますよね・・・。あの泣き笑いみたいなよく分からない表情とパントマイムの不気味さというのは、言語による意思疎通という人間の基本的なコミュニケーション法を拒絶していることから来るものではないかとも思われ、そういうところに本質的な恐怖の形があるような気もするわけですよ。もともと異形の人が道化師になるケースも多かったようですし。 では一体、ピエロが畏怖の対象になり始めたのはいつ頃のことか、それには何か理由があるのか。っていうか、そもそもピエロってのは何なのか。そういうことを調べて行ったら、確かに面白いかも知れません。 ま、ひょっとすると卒論レベルでは到達できないテーマかも、とは思うものの、私自身もちょっと興味があったので、とりあえずちょいと調べてみたら、と言っておいたのですけど、どうなりますことやら。

June 17, 2019

コメント(4)

-

秘密のLINEデビュー

ひゃー、昨日、無事、父の3回忌を終える事ができました〜。 昨日はあいにくの雨でね。今日は一転して快晴。ほんとは昨日と今日と逆だったら良かったのですけど、まあ天気のことは仕方がない。涙雨ということで。 ところで、その後、実家で姉と話をしていたのですが、姉のスマホの具合が悪いのか、私からのメールがなかなか届かないと。 で、今後、急な連絡が必要な時もあるかも知れないから、LINEを交換してはどうかと。それだと、すぐに反応するので、スマホ上の会話がスムーズに行くと。 え¨ーーーー! マジ? これまでかたくなにLINE登録を拒んで来たワタクシ。ま、別に深い理由があるわけではないのですが、なんとなく、LINEを始めたらモダンライフの流れに流されるような気がして、嫌がっていたわけ。 だけど、事情が事情なら仕方ない。一つ、大人になってLINEデビューするか?! ということで、家内に手取り足取り指導してもらって、ついにワタクシもLINEデビューですよ。あー、恥ずかしい。(恥じるこたぁないか・・・) だけど、このことは内緒にしておこう。姉と家内とだけ交換して、あとは秘めておこう。 ということで、非常に限定的なLINEユーザーとなったのでした。その割に、嬉々としてスタンプとか送っているけどね!

June 16, 2019

コメント(0)

-

3回忌

早いもので、父が亡くなってからもう2年。今週末は3回忌があるので、明日は実家に戻ります。 この間、もちろん悲しみは少しずつ癒えるのですけれども、何かにつけて父のことを思い出したりもしますね。 例えばこのところずっと朝食にヨーグルトを食べるようにしているのですけれども、器にヨーグルトをよそいながら、そういえば晩年の父がすっかりヨーグルト好きになって、「毎朝、起きた時に、『さあ、ヨーグルトが食べられるぞ』と思って楽しみに起きるんだよ」などと可愛いことを父が言っていたなあ、なんてことを思い出したりね。 もっと若い時は乳製品が嫌いで、ヨーグルトなんて見向きもしない人だったんですが。 そう、それでも健康にいいからということで、家族の者からヨーグルトを一口食べてご覧なさいと勧められ、イヤイヤ口にした父が、「む! これは腐っている!」と言って大騒ぎをしたこととかね。父上、ヨーグルトってのは、発酵食品ですから! そんな父が居なくなってもう2年か・・・。寂しいですのう。 ま、とにかく、明日から少し更新が途絶えるかも知れませんが、またこちらに帰ってきてから更新しますので、それまで少々お待ち下さい。

June 14, 2019

コメント(0)

-

進むサリンジャー、進まぬロマンス論

連載中のサリンジャー小論、もうすぐ第4回目が載った雑誌が市場に出回る頃なんですが、こちらとしては既に第5回目原稿の校正が終了していて、あと10日ほどすると第6回目、すなわち最終回の原稿を提出する時期となる。 けど、こちらはもうとっくに書き上げてあって、あとはちょこまかと細かいところを修正していくだけ。合わせて提出する図版の方もほぼ蒐集済み。結果から見ると、この仕事、面白く進めることが出来ました。どんどん筆が進んじゃうので、あっという間に書き上げちゃった感あり。 一方、同時進行しているロマンス論の方は、これがまた私にしては珍しいくらい難渋しておりまして。まあ、筆が進まないこと。 その理由はハッキリしておりまして、要するにこの話題に関して、既に書きすぎているから。私のパソコンのドキュメント・ファイルに、この本の一部になりそうな原稿がわんさかある。 だけど、あまりにも書きすぎたので、そのあちこちで部分的に内容がかぶっているわけ。それが問題なのよ。 個々の原稿は、それ自体で成立しているんだけど、それを寄せ集めて本にするとなると、重なった部分を整理しないとまずい。でもその重なった部分を取り除くと、今度は取り除かれた方の文章が成立しなくなっちゃうのね。 その辺の調整が超ムズイわけよ。 じゃあ、既存の原稿をまったく無視して、ゼロスタートで書き下ろしすりゃーいいんですけど、それはそれで負担が大きい。だって、本の分量の3分の2くらいの原稿が既にあるんだもん。それを活用しないってのは辛くないか・・・? ということで、何だか進むも地獄、退くも地獄みたいな状況にあるんですわ。これは進まないよね・・・。 とはいえ、締切もあることだし、そろそろ本腰入れてどうにかしないとね。マジ、どげんかせんといかん。 ま、明日やろう・・・。

June 12, 2019

コメント(0)

-

『いだてん』不振

NHKの大河ドラマ『いだてん』が史上最悪の視聴率を叩き出す一方、観ている人には大好評という、妙な状況にあるそうで。 ま、私はもともと大河ドラマ自体をほとんど観ないし、『いだてん』も観てないので、二つに割れた世評のどちらが正しいのか分かるはずもないのですけれども。 だけど、たまーに日曜日の夜、ザッピングしている中でチラッと『いだてん』の一場面を観るともなく観てしまうこともある。 で、そういう時に思うのだけど、「ん? これは朝ドラか?」ということ。画面から漂う雰囲気が、どう見てもNHKの朝の連続ドラマっぽい。 で、主題も朝ドラっぽくない? 体育の話題だもん。ラジオ体操とか、そっち系というか。新しい朝が来た的な。クドカンも『あまちゃん』での成功体験があるもんだから、うっかり間違えてもう一本朝ドラ撮っちまった的な。 で、さらに思うに、この朝ドラっぽいものを、日曜日の夜に観るのは辛そうだなと。 日曜日の夜、大抵の人は『サザエさん』が終ったあたりから、憂鬱になり始めるわけですよ。ああ、また明日も仕事かぁ・・・と。だから、どちらかというと昔の話、大昔の話、江戸時代の話とか、それ以前の戦国時代の話とか、そういう時代錯誤的なドラマを観て、自分の時間感覚を麻痺させたいわけ。 なのに、元気な体育の話でしょ。それはもう、観る前からうんざりしますって。 で、提案なんだけど、どうせ国民の大多数はこの番組観てないんでしょ。だったらもうね、とりあえず今年はこのまま全編放送しちゃって、来年になったらこの大河ドラマを15分ずつ分割して、朝ドラとして再放送するってのはどう? 観ている人は大感動の傑作だと言っているのだから、朝ドラとしてなら皆、観るんじゃない? これ、この番組の行く末に悩んでいるNHK幹部に向けて、釈迦楽教授からのご提案よ。

June 11, 2019

コメント(0)

-

幸せの扉

最近、通勤するクルマの中でテレビをつけていると、番組の提供がそうなんでしょうけど、クレバリー・ホームのCMが流れるのよ。 で、その中で「幸せの扉」なる歌が流れるのですが、これがまた実に気になる。 まあ、頭に残って離れないくらいですからいい歌なんでしょうけれども、映像と一緒に見るとぞわっとする。 最後の最後、歌っている人が・・・なんというか、虚空を見つめて、変な手のしぐさをするの。思わず、「ど、どうした??!!」と言いたくなる感じ。 で、気になって調べたら、あれは倉木麻衣さんというれっきとした歌手の方なんですな。 だけど、あの最後の決めポーズはないだろうと思っていたら、結構私と同じ感じ方をしている人が多いらしく、一部、ざわついているらしい・・・。だろうね。 ということで、気になる方は是非。これこれ! ↓幸せの扉p.s. このCMのメイキングを見ると、振り付けはラッキー池田だな・・・。

June 10, 2019

コメント(0)

-

町田くんの世界

なんか最近、映画のCMで『町田くんの世界』の宣伝をやっているな~と思っていたのですが、原作はマンガとのこと。 で、そのことを家内と話していたら、ネット上で1巻だけは読めるよ、というので、普段、まったくマンガというものを読まないワタクシも、ちょっと興味が出てきて、読める分だけ読んでしまったという。 そしたら、結構、面白かった。 町田くんというのは高校生で、母子家庭?なんですが、下に弟や妹が沢山いる。で、その弟や妹たちの面倒見もいいもので、母親からも頼りにされている。 だけど、町田くん自身は、ある意味、目立つ取り柄というものがない。 眼鏡男子なんだけど、その見た目から期待される割に学校の成績も良くなく、かといって運動神経がいいわけでもなく、体力があるわけでもない。要領がいいわけでもなく、クラスで目立つ人気者というわけでもない。むしろ何をやっても下手で、クラスでも大人しくて目立たない感じ。 ただ、彼には一つだけ、傑出した取り柄があった。それは人が好きで、人のことをよく観察しており、また人ぞれぞれの内面を務めて理解しようとし、その人の良いところに感心し、褒め、そこから自分も学ぼうとする。クラスで全然目立たないのだけど、実はクラスメートたちのことを一番良く知っているのが町田くんだったと。 まあ、つまりは一種の人間力。その人間力だけで、彼は周囲の人間に知らず知らずのうちに幸福をもたらしていくという。そういうエピソードを描いて行くのがこのマンガであり、その映画化なんですな。 なるほどね。私は常々、漫画家というのはすごいなと思っていますが、町田くんのような特殊でありかつ魅力的なキャラを見つけ出したというだけで、これはすごいことなのではないかと。 で、さらに思うのだけど、今、時代は町田くんのような人を求めているのではないかしら。 例えば、今、空前の「山里ブーム」ですが、結局、今回、蒼井さんとのご結婚で明らかになってきた南キャン・山ちゃんの人間力というのも、ある意味、町田くんのそれに近いような気がする。少なくとも、方向性としては。あの人の芸は「受け」の芸だからね。で、受けの芸で人を笑わせるとなると、よほど深い人間観察・人間理解、そしてそこからの学びがないと成立しないでしょ。 逆に、昨日保釈された田口氏のガバチョとばかりの土下座は、下手な攻めの芸みたいなもので、攻めてはいるけれども、その下に人間観察・人間理解・学びがないから、完全な空振りに終わり、白けた感じになってしまったっていうね。宋美玄氏のつまらない容姿批判をによる炎上を、宋氏を思いやるツイートで見事に火消ししてみせた山ちゃんと比べちゃうと、一層、両者の人間力の差が明らかになるというか。 ま、それはともかく、良いことじゃないすか? 町田くんみたいなもの静かで、目立たないけど本質的に優しい、いわば「地の塩」みたいなキャラを評価する風潮に世の中がなるということは。 そういう人に、私もなりたいもんですわ。町田くんの世界(1) (マーガレットコミックス) [ 安藤ゆき ]

June 9, 2019

コメント(0)

-

梯久美子著『原民喜』を読む

何の脈絡もなく、梯久美子さんの書かれた『原民喜 死と愛と孤独の肖像』という本を読みましたので、心覚えを付けておきましょう。 「何の脈絡もなく」というのは、別に今自分がやっている仕事と関係があるわけでもなく、何かきっかけがあって原民喜に興味が湧いたからというのでもなくて、ただ、部屋の隅にこの本が転がっていたから読んだ、ということなのですが、じゃあなんでこの本が部屋の隅に転がっていたかというと、この本が出た時にちょっと評判になったので買っておいたんですな。同じ理由で『狂う人 『死の棘』の妻・島尾ミホ』も買ってあって、そのうちに読まないとなと前から思っていたんです。梯さんというのは、私とほぼ同年代(二つ上)で、このところいいお仕事をされているようなので、お手並み拝見したかったわけ。もっともそれだけ注目しているにも関わらず、「梯」という苗字、いつも「「きざはし」さんだったっけ、それとも「かけはし」さんだっけ?」と迷うっていうね。もちろん「かけはし」さんですが。 さて、本書は冒頭、原民喜が鉄道自殺を図るシーンから始まります。うーん・・・。印象的だけど月並み? ドキュメンタリーとかでよく使われる手。でも、とにかく冒頭から原さんが読者の手の届かないところに行ってしまうのは、その後描かれる原さんのキャラクター、すなわち現実生活の世界に当てはまらない人、を予示することには成功している感じ。 で、そこからスタートして原さんの生涯が語られていくのですが、原さんという人は広島に生まれ、父親が海軍などと提携した繊維商として成功していたので、相当、いいとこのお坊ちゃん的に育つわけね。で、父親という人もいい人だったらしいのですが、若くして死んでしまう。また原さんは次姉とも仲が良かったのですが、この人も若くして死ぬんですな。つまり、彼の愛する人ってのは、みんな死んでしまう。で、彼の文学世界ってのは、最初、亡き父・亡き姉を思慕する文章から始まっていく。 で、その後、東京へ出て慶応英文科に入るのですが、丁度運動神経のない人に運動をさせると何とも不様なことになってしまうように、子供の頃から実生活上の能力を完全に欠いていた彼は、非常にちぐはぐな軌跡を描き出す。例えば、柄にもなく左翼運動に感化され、そういう能力に最も欠けていたにも関わらず、オルグに駆り出されたり。で、結局、8年もかかって慶應を卒業する羽目に。 卒業後も就職して普通の職業人の生活をするようなことが出来ず、同人誌に短編を寄稿する程度でプラプラしているわけ。で、郷里広島の兄たちが心配して、結婚でもしたら社会人としての自覚が出るんじゃないかと、いきなりお見合い結婚させちゃうわけ。 そしたら、たまたま結婚したこの奥さんの貞恵さんってのが、いい人だったのよ。少なくとも、原さんにとっては、これ以上ない奥さんだった。生活力のない原さんの書きものを読んで、「あなたは才能ある! 絶対いいものが書ける!」とか言って励まし、いわば楯となって、現実生活から浮いたような原さんを守り続けるんですな。例えば先輩作家のところに話をしに行く時も、貞恵さんが同行して、まず原さんが貞恵さんにぼそぼそと来意を告げ、それを貞恵さんが当該の先輩作家に伝えるという、そんな通訳を買って出るというのだから、もう貞恵さんがいなかったら原さんなんて生きていけないじゃん、という状態。この貞恵さんが生きていた時が、おそらく、原さんにとって唯一の幸福な時代だったのでしょう。 ところが、結婚生活が6年程経ったところで、貞恵さんは結核にかかります。そして入退院を繰り返し、5年間ほど続いた一進一退の病状の中で、最終的には亡くなってしまう。 で、原さんの文学の第二期は、亡くなった愛妻のことを綴ることが中心となっていく。やはりここでも死が原さんのテーマになるわけ。といっても、それはめちゃくちゃ悲しいものでもなく、亡くなった後も奥さんが身の廻りにまだ居るような、まだ自分を守ってくれているような実感を伴ったものであり、ほんわかとした追悼記だったようで。 その後、再び独り者となった原さんは、実家に呼び戻され、広島に帰って実家の稼業の手伝い(といっても、事務処理能力ゼロの原さんは、少しも手伝いにならなかったようですが)をしていた時、原爆に遭うんですな。 たまたま裕福だった家の造りが剛健だったことと、厠に入っていたことが重なって、爆心地から近かった割に原さんは命拾いするのですが、しかし、原爆を直接体験し、悲惨な死を数多く目撃したことは、原さんの文学をまた変えます。 それまで原さんのテーマだった父の死・姉の死・妻の死は、もちろんそれぞれ悲しいものではあったけれど、穏やかなもので、むしろ原さんは鬼籍に入ったそれら近しい人々と心のつながりを保ったままでいられた分、死者は生者を慰める力すら持っていた。ところが原爆の時に見たヴァイオレントな死は、当然、そういうものではないわけで、こんな風な死は、人間の死ではない、という思いを原さんに抱かせるんです。だからこの悲惨を生き延びた自分は、彼らを代弁し、語り継がなければならないと。 原さんに名作『夏の花』を書かせたのは、この思いだったんですな。 で、その後、戦後の生活が始まるんですけど、やっぱり生活力のない原さんには、故郷にも居場所がなくて、結局、東京に舞い戻り、『三田文学』の編集などに携わりながら文筆活動を続けていくことになる。生活力はないし、愛想もない(愛想が出来るくらいなら、生活力はあるわけで・・・)、そんな原さんを見かねた友人や後輩から何かと世話をされながら、彼は世間の隅っこの方で細々と生きていく。 まあ、ここが人間社会のいいところ、と言っていいのでしょうが、これだけ生活力がない人って、周囲の人間に妙に愛されるところがあって、ダメな人だから、私が面倒みなきゃ、って思われるんですな。で、そうやって誰も彼もが原さんの面倒をみるんですけど、原さんの面倒をみることによって、逆に周囲の人間は浄化されるところがあるようで、逆に無為の人・原さんの存在によって、人々は支えられるところがある。 そうやって原さんを支えながら、原さんに支えられた人の一人が、世代的にはよっぽど後輩にあたる遠藤周作だったと。本書の後半、梯さんはこの二人の奇妙な、そして美しい友誼にスポットを当てていきます。 そして、遠藤周作の他にもう一人、晩年の原さんを精神的に支えたのが、「祐子」という若い女性だった。彼女は原さんの家の近くに住んでいたタイピストで、たまたま飼っていたシャモが原さんが住み込んでいたビルの方に逃げてしまい、それを捕まえてあげたことで、偶然、原さん・遠藤さんと知り合うこととなるわけ。で、これをきっかけに原・遠藤と祐子さんの交流が始まると。 で、この若く心優しい女性が人生に入り込んできたことが、晩年の原さんには僥倖となるんですな。もちろん、それは恋愛というようなものではないのですけど、彼女の存在が、束の間の陽だまりのように、暗く寂しい原さんの心にぽっとあかるくあたたかいものを灯したのでしょう。例えば遠藤周作と祐子と三人で井之頭公園のボートに乗ったある春の日のことが、晩年の原さんの心にいつまでも楽しい思い出として残るわけ。 しかし、そのうちに遠藤周作はフランスに留学に行ってしまう。三人セットのデートも、そこから先はあまり発展しなくなってしまうんですな。 そして、それから1年ほどして、原さんは鉄道自殺を遂げると。 しかし、原さんとしては、もう書くべきことは書いたし、最後に遠藤との友情や、祐子という束の間の幸福を得たし、思い残すことはなかったでしょう。向こうでは、愛妻の貞恵が待っていてくれるわけだしね。だから、苦しみの余り突発的に、というのではなく、原さんの自殺は、ゆっくり考えた挙句の、平和で満ち足りた帰結だったのではないかと。 ま、そんな感じ。 なにせ新書版(なんで新書版なのか、よく分からん。そもそも岩波新書というのは、伝記を扱うものだったっけ? そぐわないよね・・・)なのでページ数も限られており、といって原さんの生涯自体、大部な本にまとめるほどのものではないのかもしれず、その意味では丁度いいくらいなのかもしれませんが、とにかくコンパクトなわけよ。だから本書を読んでいて、あっという間に後半に差し掛かって、うーん、このまま終わっちゃうと少しモノ足りないよな・・・と思っていた時、後半の主役の一人である「祐子」さんに、梯さんが直接会う、というシーンが出てくる。 そう、祐子さんは、この本が出た時、まだ生きていらしたんですな。高齢ではあっても凛とした女性だったようですが。 で、その梯さんが祐子さんから直接原さんの思い出を聞くシーンが、タイミング的にもなかなか良かった。これがあったからこそ、この本は成功したんじゃないかと思うくらい。 この本の取材が進んでいた頃、梯さんは祐子さんがまだ生きているということを偶然知るのですが、恐らく、祐子さんに会えるとなった時、梯さんは「あ、これでこの本は完成した」と思ったんじゃない? 多分。その一事で、梯さんには本書の結構がぴやーっと見えたんだと思う。 ま、そんな感じで、コンパクトながらよくまとまった、面白い本でした。原民喜 死と愛と孤独の肖像 (岩波新書) [ 梯久美子 ] ところで、私が個人的にふと思ったのですが、私の大学時代の恩師から、原さんのことを聞いたことがないなと。 恩師は広島生まれで、原爆で母親を亡くした経験があり、慶應英文科の教授だったわけで、原民喜とは色々つながりがあるはず。にも拘らず、先生の口から原さんのことを聞いた記憶がないのはこれ如何に? クルマはマツダ車に乗り、野球はカープの熱狂的ファンであった先生ですから、同郷の原さんについて何か一言くらいあっても良さそうなものなのに。なんとなく不思議。それとも、先生は発言していたのに、私がそれを聞いてなかったということか?? ま、後でゼミ仲間に聞いてみようかな・・・。

June 8, 2019

コメント(0)

-

米軍ハウス

サリンジャー連載第5回目の校正が終わり、それを速達で投函したついでに、家内と近くのカフェに行ってオヤツを食べることに。 ちなみに食べたのはパンケーキ。普通のメープルシロップではなく、生クリームに練乳を混ぜたような独特のソースをかけ、さらにバナナとイチゴのスライスを散りばめたものだったのですが、これがまた馬鹿ウマ。マンゴー・ティーにもばっちり合って、なかなかのものでした。 で、例によってカフェ備え付けの雑誌を色々読んで楽しんでいたのですが、『Lightning』という雑誌のある号で、埼玉の入間にある米軍ハウスのことが取り上げられておりまして。 まあ、戦後、進駐軍が居た頃に建設された軍人用の平屋住居なわけですが、100%洋風というわけでもなく、しかし日本家屋としては段違いにバタ臭く、といったような趣の家で、私のような建築好きからすればとてつもなく魅力的に見える家屋。しかも、別に豪華というわけではないので、作ろうと思えば同じようなものを作れなくもない、という意味では非常に現実味のある建築物でもある。 で、そんな米軍ハウスを買って、そこでの暮らしを楽しんでいる人の話を読んだりすると、おお、羨ましいなと。 例えば定年後、そんな米軍ハウスを買って(あるいは、ちょっとした田舎に同じようなものを作って)、そこに住むなんてのも悪くないよなと。 で、そういうところに合うクルマとしたら、現代の精密なクルマとかじゃなくて、例えば古いフォルクスワーゲンのバス(T3あたり)とか、トヨタの60型ランクルあたりをフルレストアしたものあたりが似合うんだろうね。私がこの先トヨタに乗ることがあるとしたら、多分、それだな。 とまあ、そんな感じで空想をたくましくしたりしながら、お茶のひとときを楽しんだワタクシだったのでした。【中古】 FLAT HOUSE LIFE 1+2 米軍ハウス、文化住宅、古民家……古くて新しい「平屋暮らし」のすすめ /アラタ・クールハンド(著者) 【中古】afb

June 7, 2019

コメント(0)

-

道徳の授業

今日も教育実習生の授業参観だったのですが、私が見たのは中学校の道徳の時間。 で、今日のテーマは「ルール」で、使用した教材は交通違反の話でありまして。 朝日新聞に載った2つの投書が元になっているのですが、最初の投書は、警察による交通違反取締まりに憤慨したもの。親父さん危篤の報を受けてクルマで病院に向う途中、交通違反の取り締まりを受け、ようやく解放されて病院に到着したら、既に親父さんは亡くなっていて、死に目に会えなかった。で、「お前ら、どうしてくれるんじゃ! 法に情けはないのかっ!」という怒りの投書なわけ。 ところが、この後1週間ほどして、第二の投書が出た。こちらは先の投書を受けて、「お気持ち、お察しします」的な書き出しなんですな。 しかし、そこから転調して、実は私の叔母は、青信号の横断歩道を渡っている時にクルマに轢かれて亡くなりまして・・・と言葉を継ぐわけ。そして叔母を轢いた人は、病院に駆けつける途中で、心ここにあらずだったと。 要は、最初の投書の主を、後者が叱ったわけですな。「お前みたいなことを言う奴に、私の叔母は殺されたんじゃ!」と。 さて、この2通の投書を通じて何を結論付ければいいのか。 で、実習生は中学2年生にこのテーマで話し合いをさせたりしたのですが、結局、「後者の投書主が言う通り、理由はどうあれ、いかなる場合も交通ルールは守らないとね」的なところに落ち着いた。で、そこから実習生はさらに「皆さんも、交通ルールや校則やスポーツ・ルールなど、様々なルールの下に暮しているわけで、そういうルールは大切にしましょう」的なことを言って授業をまとめたんです。 まあね。無難なまとめ方なのかな。 だ・け・ど。 わしは納得できないな。 たとえ理不尽であっても、親の死に目に会うために急いでいる途中でスピード違反で捕まって、ぐずぐず手続きをしている間に親が死んじまったら、私ならそういう対応をした警察に対して荒れ狂うと思う。それが普通の人間の反応じゃないの? つまりね、法の正義と人間の諸事情ってのは、必ずしも100%一致するものではなくて、齟齬があるものなのよ。大体において一致するから妥協的に同意しているけれども。同意した方が、自分にとっても都合がいいから。 だけど、こういう極端なケースでは、その齟齬が剥き出しになるわけじゃん。もし、どんな場合でも例外なく交通ルールは守るべきだというのなら、救急車や消防車や容疑者追跡中のパトカーだって信号に従えということになるわけで。 だとすれば、その齟齬こそが議論の対象になるべきであってね。先の投書の例で、「後者の言うことがもっともなのであって、前者の言い分は間違い」と簡単にまとめてしまったら、そもそも議論なんかする必要がないのでありまして。 だから相手が中学生といえども、やっぱり、そこまで踏み込んで議論させないといかんのじゃないかと私は思うのですけど。例えば、スピード違反は違反として後で取り締まるとして、事情が分かった時点で、パトカーが当事者を先導して病院まで送るという選択肢はなかったのか、という意見があったって、悪くないんじゃないの? 警官は市民の税金で食ってる公「僕」であるわけだし。お前らにその「僕」の意識、あるのかよ、という糾弾があったっていいわけで。 ま、いずれにせよ、「やっぱり交通ルールは守ろう」ちゃんちゃん、という終わり方はないわなあ・・・。

June 7, 2019

コメント(1)

-

知多半島に授業参観、からのブックオフ

今日は知多半島にある半田というところまで、教育実習の研究授業の参観に行って参りました。 行く道々、福岡でまたまた起こった高齢者による逆走&暴走事件の報道を見たり、南海キャンディーズ・山ちゃんの報道を見たり。前者は悲惨ですけど、後者は実におめでたい。私は前々から山里さんのファンなので、蒼井優さんの慧眼にイイネを進呈。どうぞ末永くお幸せに。 で、さくっと授業参観を終えた後は、恒例、ブックオフ訪問ですよ。 今回伺ったのは「東海荒尾店」というお店。初めて伺います。 で、今日の収穫は以下の二冊。○林望著『東京坊っちゃん』(小学館)200円○國貞文隆著『慶應の人脈力』(朝日新書)108円 前者に関しては、まあ、私はリンボウ先生ファンなのでね。それから後者に関しては、『学問のすゝめ』をはじめとする福澤諭吉の諸著作の出版事情についての記述があったもので、今の仕事の参考になるかなと。 ところで、今回ブックオフの店内を徘徊していて、英語の辞書が売っているのに気がつきまして。今までブックオフで辞書を買うという発想がなかったので、あまり気にしてなかったのですが。 で、値段を見ると、それこそ200円とか、そんなものなのよ。ええー、今、紙の辞書って、ブックオフでその位の値段で売ってるんだ・・・。 で、私の愛する『E-ゲイト』英和辞典は売っているかな?と思って探したら、一冊あった。でも、それは1200円くらいでした。美本だったので、その半額くらいだったら予備用に買ったんだけどな・・・。 とまあ、このところ出張=ブックオフ的な流れになりつつあるワタクシなのであります。

June 5, 2019

コメント(0)

-

怖い絵本

ホント、我ながら不明を恥じるんだけど、つい最近になってエドワード・ゴーリーという絵本作家のことを知りまして。 で、ちょい調べてみると、これがまたなかなか面白そうな人なのね。 絵本作家なのに、とにかくその作風が怖い。それも、直接的に脅かしてくるようなコワサではなく、何だかよく分からないけどゾッとさせられるみたいなね。 例えば、【中古】単行本(実用) ≪児童書・絵本≫ ギャシュリークラムのちびっ子たち / エドワード・ゴーリー/エドワード・ゴーリー【中古】afb この本とか。これ、26人のちびっ子たちがアルファべティカルに1人ずつ色々な死に方で死んでいくっていう話なのね。 あと、おぞましい二人/エドワード・ゴーリー/柴田元幸 そのタイトルからしておぞましいこの絵本、実在した男女ペアの殺人鬼をモデルにして、その殺人鬼がどういう風に育って、どういう風に人殺しに手を染めだしたかを描いた絵本らしい。 そもそも絵本のくせに、死ぬ/殺す話ってどうなの?っていうね。 あと、うろんな客/エドワード・ゴーリー/柴田元幸 は、動物なんだか何なのだかよく分からない獣が、ある日、ある家庭にやってきて、居着いてしまう、という話でね。 で、その獣は本当に好き勝手な、とても迷惑なことをその家族に対してするのだけど、その家族はその獣を追い出すでもなく、そのままにしているのね。17年間も・・・。 ただそれだけの話なんだけど、ゾッとするじゃん? で、思うのだけど、この獣ってのは、結局、「skeleton in the closet」の象徴なのではないかと。どの家庭にも、表に出せない困った奴が居て、しかしその家の中ではそれが日常になってしまっている状態。だから、客観的に見ればトンデモない状況なのに、もう、どうにも身動きできないという。それがゴーリーのいう「うろんな客」なのではないかと。 もうちょい具体的に言えば、例えば、叔父叔母に引き取られたものの引きこもりになってしまったあいつとか、事務次官まで上り詰めた人の息子のあいつとか。ああいうのがひょっとして「うろんな客」なのではないかと。 コワッ! ところで、日本におけるゴーリーの紹介って、もうほとんど柴田元幸先生に一任、って感じなのね。さすが、柴田先生、アンテナの張り方がすごいわ。こういうコワオモなものにいち早く目を付けちゃうんだから。さすが、さすが。 ちなみに、最近、こんなムックが出たようなので、私も買っちゃおうかな!MOE特別編集 エドワード・ゴーリーの優雅な秘密 (白泉社ムック) / MOE編集部 【ムック】

June 4, 2019

コメント(0)

-

食べるラー油の使い道

先日、テレビの料理番組で「食べるラー油」の話題を取り上げていて、そう言えば最近、食べてないなと思い出して、桃屋のそれを久々に買っちゃったんですよね。これこれ! ↓【 桃屋 】桃屋の辛そうで辛くない少し辛いラー油 110g で、これを食べるチャンスを探っていたのだけど、たまたま今日、夕食に甘塩の塩鮭が出たので、その焼いた塩鮭に、このラー油をちょいと乗せて食べてみたと。すると・・・ うまーーい! アリなんじゃない、この食べ方! 塩鮭ってのは、もともと美味しいわけですけれども、まあ、よく知った味ではあるわけですよ。 そこにこの食べるラー油が乗っかると、あの独特のシャリシャリとした食感と揚げたニンニクチップの風味、それにピリッとした唐辛子の辛みが加わって、あーた、そりゃもうさらに美味しくなるわけですよ。 ということで、ご飯が進んじゃって止まらなくなってしまったのでありましたとさ。この食べ方、ちょっと教授のおすすめ!よ。

June 3, 2019

コメント(0)

-

よく分からないレヴィナス

最近、他人の研究書を読んでいると、やたらに「レヴィナス」っていう人が出てくるんだけど、ホントに嫌でさあ。 ひところ文学理論を振り回すような文学批評が流行って、やれデリダだ、ポール・ド・マンだ、脱構築だ、フーコーだ、クリステヴァだ、バフチンだって、まあ飽きもせずやってたんですけど、こういう連中のことが少し納まったと思ったら、今度はレヴィナスって。 レヴィナスってのは、一応「他者論」の人ということになっているらしい。でも、正直言って、私にはレヴィナスっていう人が何を言っているのか、ぜんっぜん分かりません。 っていうか、分かる人、いるの? 試みに以下、ウィキペディアからレヴィナスの他者論について云々している箇所、抜き出してみようか? 曰く・・・ 私が倫理的に他者に対して振る舞うかぎり、私は他者への了解を課題とする。そのかぎりで、私は他者に対して常に暴力的な関係を結ばざるを得ない。他者とは、絶対的に私とは同化されえないもの(存在者)、所有されえないものとしてある。したがって、私が他者を他者として了解するとき、そこには必ず私の了解しえないものが存している。つまり、他者が他者であることをやめることは、ただその死・他者が存在者であることをやめることによってのみ可能である。 すなわち、他者の否定とは、殺人としてのみ可能となる。「他者は、私が殺したいと意欲しうる唯一の存在者なのである」。そして、私は他者を殺しうる。しかし、それは他者の顔と対面しないときにおいてのみ可能となる。殺人への誘惑、他者の否定への誘惑は同時に顔の誘惑でもある。存在の拓けのなかで出会われる「顔」を人は殺すことができない。そしてそのような対面は言葉・言説において可能となる。 だ、誰か・・・。日本語に翻訳して~! 一体、この人は何を言おうとしているのか、私のような常識人にはまったく分かりません。他人のことは、100%は分かりません、ってことなの? あんまり分からないから、もう、殺しちゃいたくなるってこと? でもそんなの、100万年前から当たり前のことじゃん? 歌謡曲とか演歌とかでよくあるじゃん、「私の思いも知らず、浮気するあなた、もう憎くて殺しちゃいたい」って。「それほど憎いあなた。でも、面と向かったらやっぱり好きよ」ってか?? でさあ、こういうわけのわからないレヴィナスの言をだよ、文学作品を解釈するために援用しようってんだから、もう、どうかしているよね。 解釈ってのは、基本的に難しいものを易しく説明することでしょ。その逆をやってどうするんだって。簡単な文学作品を難しく論じてどうするんだよ。 っていうか、文学作品ってのは、自然な世界、アナログの世界でしょ。それをデジタル的に分析して何の意味があるのか。価値を減じるだけじゃないの。アナログの方が豊穣な世界なんだから。 ま、とにかくね、こういうレヴィナスの「他者論」とやらを文学作品の解釈に応用して、「この作品の登場人物の○○は『他者』だ」などと言ってみたところで、何の役に立つのか。私にはまったく分からないのであります。 ということで、心ある若きアメリカ文学者たちに、釈迦楽教授から老婆心ながら一言言っておこう。レヴィナスには近づきなさんな!

June 2, 2019

コメント(0)

-

ジェシカ・スティール著『復讐は愛のはじまり』を読む

イギリスの人気ロマンス作家ジェシカ・スティールの『復讐は愛のはじまり』(原題:Bond of Vengeance, 1984)という作品を読みましたので、心覚えをつけておきましょう。 ヒロインはキーリー・マクファーレン、23歳、例によって秘書でございます。ちなみに、彼女が秘書を務めている上司のジェラルド・カレンはかなりキーリーがお気に入りのようでやたらにデートに誘ってくるのですが、キーリー的にはイマイチ、ピンと来てない。 そんなある日、キーリーのお母さんのキャサリンがヴァーレイ・インダストリーの元会長、富豪のルーカス・ヴァーレイと再婚することになりまして。 実はキャサリン、ヴァーレイ家の家政婦として働いていたのですが、それでルーカス氏に気に入られ、このようなことになった次第。キーリーとしては大好きなお母さんが初めて幸せを手に入れた(実はキャサリンは、キーリーの父親との結婚では苦労した)ことを我がことのように喜ぶんですな。ルーカス氏はキャサリンにぞっこんで、とてもいい感じのジェントルマン。 ところが、この結婚に反対する奴が居た。ルーカス氏の息子で現ヴァーレイ・インダストリー会長、36歳のタラント。こいつが嫌な奴で、キャサリンが金目当てで父親に迫ったのだろうと見当をつけ、ルーカスの居ないところでキャサリンに相当額の手切れ金まで渡そうとしたという・・・。 で、そのことをキャサリンから聞かされたキーリーは、もう会う前からタラントへの憎悪で一杯。ハーレクインの定石通り、キーリーとタラントのファースト・インプレッションは最悪のものとなります。 だけど、もちろんルーカスのキャサリンに対する思いは変わらず、二人は結婚することに。かくしてタラントとキーリーは、連れ子同士の兄・妹となるわけですな。 で、タラントはキーリーを送ると称して彼女をフェラーリに乗せ、彼女のロンドンのアパートに送る・・・ふりをして自分の豪華なアパートに連れ込み、そこで「お前ら、母娘してヴァーレイ家の財産を狙ってんだな!」とか言いながら、いきなりキーリーをレイプ。 何ソレ? 犯罪じゃん。 だけど、キーリーはレイプされながら、タラントに対してうっとり。恋に落ちてしまいます。 で、それから一か月後、キーリーは妊娠していることが発覚。 で、タラントは、そのことが分かった途端、キーリーと結婚するなどと言い出す始末。ところがキーリーはそんなこと露ほども思ってなかったので、この際、しばらくタラントを避けることにし、休暇をとって旅行に出てしまいます。 で、その旅行中にキーリーは流産しちゃうのね。実はキャサリンもそうなのだけど、彼女の家系は流産し易い家系なので。 しかし、そんなことは知らないタラントは、さてはキーリーが自分との結婚が嫌さに中絶したんだ、実は彼女は上司のジェラルドと出来ているんだ、などと邪推して、ますますキーリーに辛く当たるのですが、ちょうどそんな時、キーリーの新婚の従姉妹がやはり流産したという報せがあり、キャサリンから「うちの家系は流産することが多くて・・・」ってな話を聞かされたタラントは、キーリーもまた中絶ではなく流産したことに気付く。 で、今までの無礼を詫び、改めてキーリーに求婚。かくして親は親同士で結婚、連れ子は連れ子同士で結婚と相成ったのでありました、とさ。 みたいな話。 いや~、ある意味、典型的なハーレクイン・ストーリーなんですけど、傍目にも明らかなように、このタラントという男、性的犯罪者であると同時に、完全に人格破綻しております。こんな男と結婚して、キーリーは本当にいいのでしょうか? でも、ジェシカ・スティールって、日本でも人気のロマンス作家ですからね。こういう作風が受けるのでありましょう。まったく、こういうストーリーにはまる女性読者の気持が分からんな・・・。復讐は愛のはじまり【電子書籍】[ ジェシカ・スティール ]

June 1, 2019

コメント(0)

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 楽天レビュー、信じていい?私がレビ…

- (2025-11-26 22:00:05)

-

-

-

- 楽天市場

- 💚 【 クーポン配布中! 】 首サポー…

- (2025-11-27 06:10:04)

-

-

-

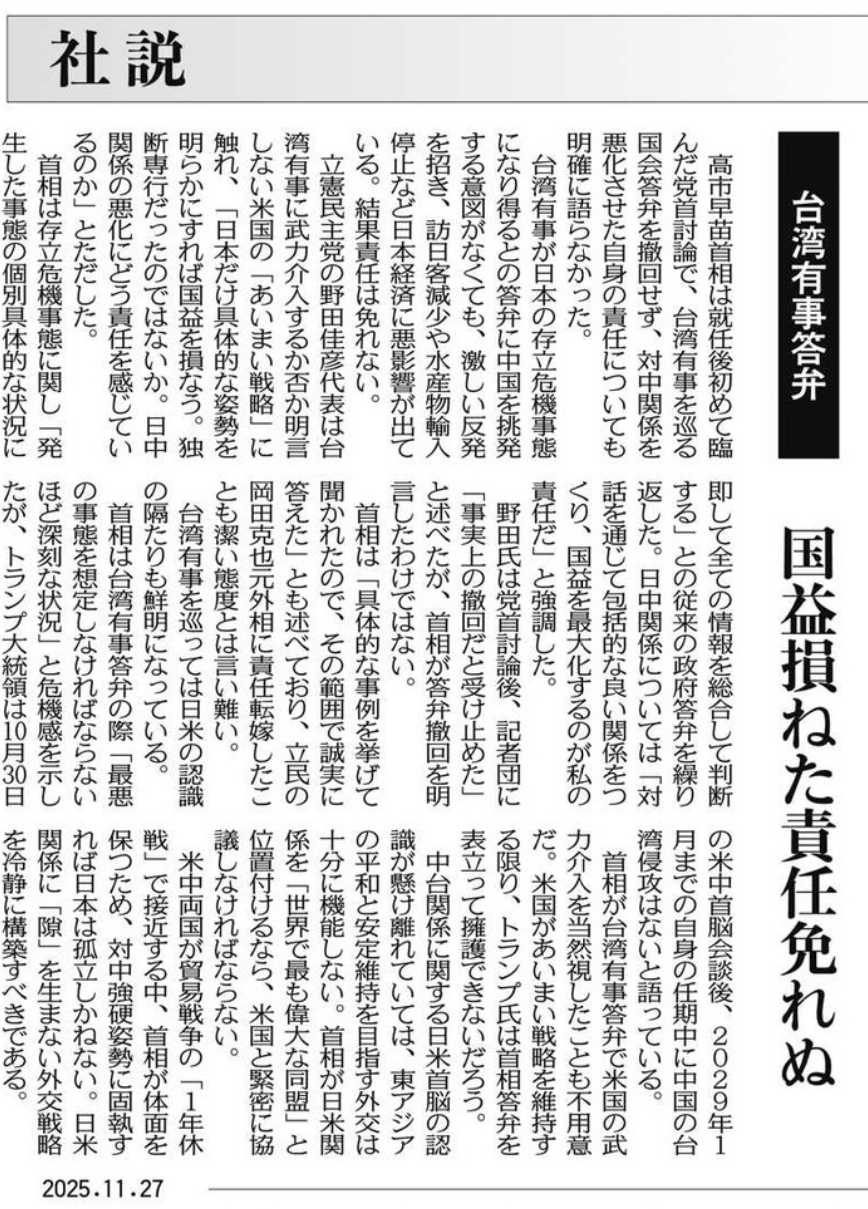

- 政治について

- 国益損ねた責任免れぬ。高市に首相の…

- (2025-11-27 05:21:53)

-