2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2005年05月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

誰でもできる笑う練習

朝の続きです。できるだけ、わざとらしくなく笑う練習を子どもたちにさせるのには、どうすればいいか?その方法とは・・・・音読です。音読を導入に使うのです。「わはははは」と、黒板に書きます。(一番いいのは、教科書の文章に笑い声があるという入り方ですが、うまく目にしたことがないので、書いちゃいます。)「さぁ、読んでみましょう。」「わはははは」これだけで終わりです。(笑)ただ、これだけで終わるのも芸がありませんので、いろいろなバージョンを入れていきます。「元気よく」「元気なく」「悲しそうに」「アクション仮面のように」「お嬢様風に」「(ちびまる子ちゃんの)野口さん風に」そして、最後は「自分流」。子どもたちは、飽きずに、しかも楽しみながらおこなっています。(ただし、アクション仮面から野口さんまでは、恥ずかしがってやらなくても無理にやらせません。友だちのやっているのをニコニコと聞いているだけでもOKです。だいたい聞いているだけでも、面白いので、そこで自分流の笑いが出ているのでかまわないのです。)子どもたちがのってきますので、4月当初は、終わりの会で毎日おこなっていました。

2005年05月31日

コメント(0)

-

笑う練習

有田和正氏は、自分のクラスの子どもたちにも笑う練習をさせていたそうです。「さぁ、今から笑う練習をします。さん、はい。」「先生、おかしくないのに、笑えないよ。」「楽しいから、笑うのではないんだよ。笑うから、楽しいんだ。」という感じで始めるようです。 確かに「笑う練習」をすると、子どもの表情もよくなります。 しかし、私は長い間、子どもたちにこの笑う練習をさせることができませんでした。 有田先生は、授業の名人といわれている人です。 上の流れは、名人だからこそできる芸のような感じがします。 文字では表現できない口調、間などがあるからこそ、有田先生の言葉に、子どもたちも納得して笑う練習ができるのでしょう。 わざとらしくなる。 自分がすると逆に空気が冷えてしまうのではないか・・・という恐れが出てできなかったのです。 しかし、本年度は子どもたちに笑う練習をしています。 いい導入方法がみつかったのです。 そろそろ仕事に行かねば行けませんので、この続きは、次回に・・・

2005年05月31日

コメント(0)

-

笑う門には、「学」きたる2

次は、脳科学的に見てみましょう。 新進気鋭の脳科学者池谷裕二氏の言葉です。「楽しい」という感情は大脳の覚醒レベルを高め、意欲を強くし、物事に対して集中する力を与えます。 つまり、楽しく学習すると、頭に入りやすいと言うことです。 では、楽しく学習するためには、どうしたらいいのか? 教師の立場から言えば、授業を充実させるということです。 楽しい授業をするのです。(具体例は追々公開していきます。) ちなみに、私の教室には、次の言葉がデカデカとはっています。「学びとは人間の最高の贅沢な遊びである」(小倉圭) このような意識になった子は間違いなく伸びます。

2005年05月30日

コメント(0)

-

笑う門には「学」きたる

私の師匠でもある有田和正氏は、「笑える子を育てる・・と言うことは、「学力のある子を育てる」ということとイコールである。」とおっしゃっています。 と言うのも、知識がないと笑えないからです。(下品な笑いは別ですが、そのような笑いだけをめざしているのではありませんので。) アインシュタイン、フロイトなどの天才を生んだユダヤ人はジョーク好きでしられています。ユダヤ人の父親はジョークを覚えて息子に話すそうです。 また、よく笑う子は知的好奇心が高い・・・という傾向があります。 何をするのにも、やる気があるのです。 やはり、笑いは、プラスのエネルギーを生むものなので、知的好奇心などプラスの方向に全てが向かうのでしょう。 まずは、笑える子を育てる。 これで決まりです。

2005年05月30日

コメント(0)

-

笑う門には、「美」きたる

笑うことによって、顔にある20種類以上の筋肉が使われることになります。これらの筋肉も普通の筋肉と同様、普段使わないと、どんどん衰えてきます。その結果、肌の張りやつやに悪影響を与えるそうです。つまり、笑う門には「美」きたる・・・ということです。笑いじわなんか気にするな!(笑)写真に意味はありません。少しブログにも慣れてきつつあるので、いろいろとやってみたくなっただけです。

2005年05月29日

コメント(0)

-

笑う門には「健」きたる2

笑いは、かなり筋肉を使うようです。みなさんも、笑いすぎておなかが痛くなった経験ってありませんか?あれは、腹筋を使っているからだそうです。専門的に言えば、腹直筋。純粋な腹筋運動には負けますが、それなりの運動を筋肉がしていることは確かです。もちろん、カロリー消化の面でもがんばっています。3分半で、約11Kcalの消費。これは、早足で歩く(約17Kcal)には及ばないものの、軽い筋肉トレーニング(約8Kcal)には、圧勝?笑いすぎて、疲れたっていう経験もよくありますよね。

2005年05月29日

コメント(0)

-

笑う門には「健」きたる

「優」~優しさの次は、「健」~健康。 笑う門には、「健」きたる・・・ということです。「笑い」について書かれている著書に、必ず引用されているのが、「笑いと治癒力」という本です。これは、ノーマン・カズンズと言うジャーナリストが書かれた本で、笑いによって、当時不治の病であった膠原病を治してしまうという内容のものです。 他にも、有名なものには、「笑いは、体の中のNK細胞(ナチュラルキラー細胞。リンパ球の一種。腫瘍細胞を融解する働きを持っている)を活性化させる。」というものもありますね。 何と、この効果を生かすため、大阪府は、本年度から患者とのコミュニケーションに「笑い」を採り入れた看護の実習プランを始めたそうです。 さすが、笑いの本場。 お見事です。

2005年05月29日

コメント(0)

-

笑う門には、「優」きたる

「笑う門には福きたる」 よく聞く言葉です。 では、どんな「福」が来るのでしょうか? 実は、いろいろな福がやってくるのです。 まずは、「優」・・・つまり、優しさ。 前回、「笑顔になると他人から優しくされる。笑顔でアイコンタクトの実験(MLナップ)」を紹介しましたが、一番の効能は、何と言っても、自分自身が他の人に対して優しくなれるということです。「笑顔になると優しくなれる」のです。 竹中直人ではないのですから、人は、笑いながら怒れないものです。「微笑みは、脳を冷却する。(ザイアンス アメリカミシガン大の研究より)」という研究成果も発表されています。 そして、何より、しかめっ面では、人の短所しか見えなくなるものです。 みなさんも経験があると思います。体調が悪かったり、イライラしていたりして、しかめっ面の時には、他人の短所ばかりが気になることを・・・ そんなことでは、人には優しくなれませんよね。 逆に、笑顔になると長所が見えてくるものです。これ、ホント。

2005年05月28日

コメント(0)

-

笑顔のイメージをキープしよう

笑顔のイメージをキープするのに、いい方法があります。それは、笑顔でうつっている写真です。これを目につくところに飾るのです。家庭の場合、リビングもいいですが、一番いいのは玄関先でしょう。誰もがそこを通るからです。これまでにも書きましたが、「笑顔は伝染する」ものです。気分がすぐれないときなどは、笑顔の写真から、笑顔をうつしてもらいましょう。

2005年05月27日

コメント(0)

-

笑顔は伝染する。

笑顔は伝染するようです。いつも、ニコニコとしている人のまわりには、ニコニコした人が集まってきます。逆に、しかめっ面していると、周りの人の表情も曇ってくるものです。そりゃ、そうですよね。自分の顔を長時間見ているのは、自分自身ではなく、職場や家庭にいるまわりの人間です。しかめっ面をずーーっと見せられ、気分が良くなる人間なんていないですからね。

2005年05月26日

コメント(0)

-

笑顔で得をする!?

M・Lナップという実験心理学者が次のような実験をしたそうです。電話ボックスでわざと10セント硬貨を置き忘れて、いったんその場を離れます。そして、過ぎに戻ってきて、電話をかけている人に尋ねます。「10セント硬貨忘れていませんでしたか?」この時、硬貨を返してくれる人の割合は、63%。次に、電話ボックスから出るときに、次の人の目をちらっと見てから、その場を離れます。この時、返してくれる割合は72%。さらに、ニコッとほほえみかけ、「お待たせしました。」と声を掛けると、86%に・・・。とどめは、目を見てニッコリ、すれ違うときにさりげなく腕に触れるとなんと96%。笑顔とあいさつの大切さを示す実験ですが、人を試しているようで、なんかやらしいですねぇ。(^^;)

2005年05月26日

コメント(0)

-

笑顔の練習2

「鏡に向かって笑顔の練習」は、一人でおこなう基本練習のようなものです。基本練習に飽き足りなくなったら、スパーリングもおこなってみましょう。対人練習です。難しいことではありません。外食をした時、店の人に「ごちそうさま。」買い物をして、レジでお釣りをもらい「ありがとう。」近所の人に、「おはようございます。」笑顔で言うだけです。こちらがニッコリほほえむだけで、相手の反応も違ってくるはずです。お互い、とっても気持ちがいい時間が過ごせます。

2005年05月25日

コメント(0)

-

笑顔の練習

さて、笑顔の練習ですが、一番簡単かつ効果があるのが、鏡に向かってのトレーニングです。ヨン様ばりに、ニッコリほほえむ練習をするのですが、笑顔の他にも「片方の眉毛をあげる」「くしゃくしゃの顔をする」「あきれた表情をする」というようにいろいろな顔になる練習もしておくことをお薦めします。表情が豊かになります。「豊かな表情」は、教師にとって大きな武器になります。

2005年05月25日

コメント(0)

-

とにもかくにも笑いましょう

「楽しいから笑うのではない。笑うから楽しいのである。」ということで、まずは自分が笑うことから始まるのですが、笑うというのはけっこう難しいものなんです。と言うのも、笑顔を作るのは、表情筋という筋肉の動きです。筋肉を自由に動かすということですから、これは他のスポーツ同様、練習が必要になってくるわけです。しかし、逆は真なり。練習すれば、誰でも笑顔ができるようになるのです。さぁ、笑顔の練習、始めましょう!

2005年05月25日

コメント(0)

-

とりあえず笑ってみましょう。

「ある調査では、問題行動を起こす子どもの親の80パーセントは日常的に笑わないという結果が出ました。」と言うわけで、自分のためではなく、お子さんのためにも笑わないといけないんです。だから、とりあえず、何はともあれ、難しいことを考えずに、今から笑うといいのです。 HA、HA、HA、HA、HA~ えっ、楽しいこともないのに笑えない?「 楽しいから笑うのではなく笑うから楽しいのである。」 これは、 アメリカの心理学者ウイリアム・ジェームズの言葉です。(これがあの有名なジェームズ・ランゲ説です。) まずは、笑ってみましょう。 それが、「笑育」の初めの第一歩です。

2005年05月24日

コメント(0)

-

笑いのない家庭は・・・

「ある調査では、問題行動を起こす子どもの親の80%は、日常的に笑わないという結果が出ました。」「笑顔セラピー(野坂礼子著 KKベストセラーズ)」からの引用です。 保護者会でこの話をすると、「笑い」の大切さがよく伝わります。 家庭でもそうなんですから、もちろん学級でも同じことが言えるでしょうね。 先生方は、上の文章の「親」のところを「担任」に変えてみて読んで下さい。

2005年05月24日

コメント(0)

-

笑育のすすめ

とりあえず、見切り発車で出発してしまいましたが、始めます。「笑育」とは「笑いを育てる」「笑顔に育てる」という提案です。大阪府は、患者とのコミュニケーションに「笑い」を採り入れた看護の実習プランを始めました。医療の現場では、すでに「笑育」は、始まっているわけです。教育の現場がうかうかして入られません。殺伐した世の中だからこそ、笑育が必要なのです。

2005年05月23日

コメント(0)

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

-

- 共に成長する家族!子供と親の成長日…

- 我が家の「沈黙の戦隊」

- (2025-10-24 09:33:10)

-

-

-

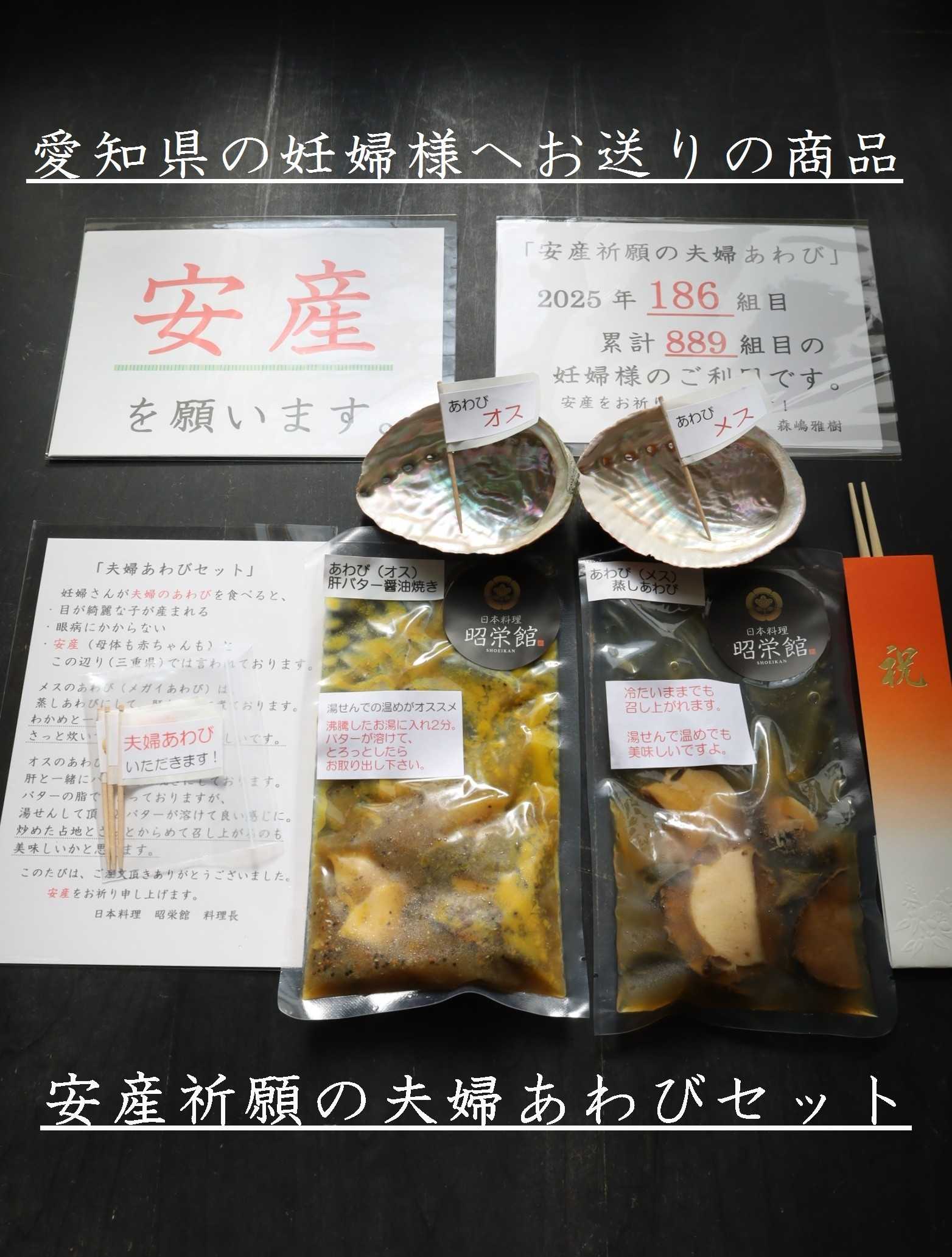

- 妊婦さん集まれ~!!

- 娘の腹帯祝いに夫婦鮑を探していまし…

- (2025-11-22 06:19:53)

-

-

-

- ミキハウスにはまりました

- 【即日発送】定価60%OFF ランドセル …

- (2025-11-24 09:30:16)

-