2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2005年07月の記事

全51件 (51件中 1-50件目)

-

今日から8連戦

今日から、8連戦。 阪神タイガースの死のロードばりに、自宅へ帰らない日が続きます。 7月31日から8月1日 教育の鉄人合宿 以前10マス計算の時に書いた杉渕鉄良という先生から学ぶ合宿に参加します。1日の昼頃に終わるのですが、そのまま家に帰らずに、私の勤務している市がおこなっている交流キャンプに参加。 自宅に帰るのは、8月2日になります。 次の日は、朝8時に伊丹空港に集合。 沖縄に旅立ちます。 沖縄では、エイサーの講習、戦跡巡りなど教材開発をおこない、5日に帰宅。 6日は、豊岡で生徒指導の指導助言。 7日は、京都で有田先生の講演会に参加。と、いうわけです。 けっこうハードでしょ?

2005年07月31日

コメント(0)

-

原稿一気に15枚書き

非常に眠い。・・・と言うのも、昨夜は2時過ぎまで原稿を書いていたためです。 ノート指導についての教育論文です。 ドラゴン桜を見て、11時から書き始めて約3時間。 原稿用紙で15枚分を一気に書いたのでした。(書き出したら結構早いのですが、書き出すまでがなかなかなんです。そう、夏休みの宿題を溜めるタイプの子でした。) 中身を一部紹介します。 なぜ、子どもたちにていねいできれいなノートづくりをさせるのか。 答えは、簡単。 子どもたちの力が伸びるからである。 以下、私が、理科の専科をしていた時の実践を紹介する。 基礎学力の定着 特に、知識理解面での定着は期待大である。 5年生95名の1学期理科の平均点が88点。2学期には90点を超え、3学期になっても落ちることはなかった。(ちなみに、テストは、指導書に載っているものをほぼそのままおこなった。) 元付属の担任の先生が「どの子もすごくできてるね。」と感心されていた。 ていねいできれいなノートづくりをさせると子どもたちの力は伸びるのである。 キーワードを必ず書く。 そのキーワードがはっきりするように赤鉛筆で囲む。 このシンプルな原則をていねいに書くことによって、知識は定着していくのである。 夏休み、先生たちもがんばっています。

2005年07月30日

コメント(0)

-

最近買った本・読んだ本

夏は読書の季節。と言うことで、最近買った本、読んだ本を紹介します。 お笑い芸人就職読本 増田晶文 草思社 タイトルを見て、衝動買い。 別に今更、お笑い芸人をめざしているわけではないのですが、「笑育」を推進しているものとしては、はずせません。 現在、読んでいる途中なのですが、かなり勉強になります。(笑) そのうち、引用して紹介したいなぁと思っていますので、お楽しみに。 駄ジャレの流儀 小田島雄志 講談社 そういえば、ゾロリの最新刊には、駄ジャレドリルが付録でついているそうです。表向きは、娘へのプレゼントということで買う気満々。 鯨統一郎の本、いろいろ。 こちらは、前回紹介した余暇としての読書。 タイムスリップ森鴎外「神田川」見立て殺人事件 北京原人の日 後は、 紙のプロレス 週刊少年マガジン モーニング ビックコミックオリジナル こちらは完全に趣味の世界。 以上、最近、読んだ本でした。

2005年07月30日

コメント(0)

-

おもろいお薦め本

1泊2日の研修から帰ってきました。 今回は、司会や記録など会の運営の方に重点が置かれた参加でしたので、指導助言などで参加するのに比べると気楽でしたが、とにもかくにも先生たちは夏休みも働き続けているんですよぉ。(笑)・・とは言っても、授業を毎日やらない分、仕事は勤務時間内に終わります。(つまり、普段は「授業の準備、研究」などは自宅に帰ってからすることが多いということです。) で、帰宅後本を読んだりする時間も増えるわけです。 今、私が注目している作者は、鯨統一郎氏です。「邪馬台国はどこですか?」 これは、授業の話のネタとしても使えます。(ただし、あくまでもフィクションですけど・・・) 他にも、著書多数。 いろいろなパターンの本を書かれています。 が、どの本もどこか知的な雰囲気が感じられます。 今、本屋さんの文庫本コーナーに並んでいるのが、「タイムスリップ森鴎外」という本です。 これもかなり面白いです。 エンターテイメントとして楽しめます。

2005年07月29日

コメント(0)

-

都道府県テストはどこから始めるべきか?

全員が100点を取るためには、どの地方から始めたらいいのか? 自分たちが住んでいる地方から始める・・と言うのが思いつきます。 例えば、私のクラスだったら、兵庫県のある近畿地方から始めるということです。 なるほど。 これなら、少なくとも1つは書けるでしょう。(笑) しかし、全員が100点というのは難しいですね。 アッ、言い忘れていました。 小テストの場合、同じテストを2回やります。 1回目は、プレテスト。試しのテストのようなもので、2回目が本番ということです。2回目のテストで、合格点に届かなかった場合は、再テスト。1回目はどんなに悪くても、2回目に合格すればよし・・・と言うスタンスです。こうすることによって1回目のテストでできなかった子・・・つまり、テスト練習をしなかった子にとっては危機感、できた子・・・つまり、まじめにテスト練習をしてきた子には安心感をもたせて2回目のテストに臨ませることができるわけです。 話を戻します。 全員が100点を取ることのできる小テストのスタートの地方は、ズバリ、 北海道地方です。 ここなら1つしかありません。 全員100点。 勢いづくこと間違いなし(笑)。

2005年07月28日

コメント(0)

-

全国的な社会科の課題

夏休みが始まって、早いものでもう1週間。 先生たちは休むことなく働いています。 今日は、研修会。 最近は、ありがたいことに指導助言などをさせもらっています。 部会は、社会科の部会。 文科省の出した本年度の課題は、粗く言って2つ。 一つ目は、都道府県や人名など知識理解的な分野が弱い。と言うこと。 そして、もう一つは 社会科を好きな子が少ない と言うこと。 いわゆる人気教科ではない!ということです。 この2つをクリアーするには、どうすればいいのかという話をさせていただきました。 例えば、都道府県を覚える場合は、なんやかんや言ってもやはり小テストをするのが一番なんです。 しかし、当然、やり方があります。 一つは、 日本全土の白地図を渡して、今週は10個書けたら合格。というようにして、どこから覚えていこうが自由というパターン。 そして、もう一つは、近畿地方のように、 地方別に小テストをして覚えさせていくパターン。 どちらがいいのかは、クラスの実態にあわせるといいと思いますが、社会科に苦手意識を持っている子が多いクラスでは後のパターンをお薦めします。 簡単な地方から始めることができるからです。 まずは、全員100点から小テストをスタートさせたいものです。 これで、クラスの勢いが出るはずです。 では、どの地方から始めればいいでしょうか? 全員が100点をとるためには・・・ 続く

2005年07月27日

コメント(0)

-

クイズミリオネア風ワークについて7

前回、このシリーズは完結したと書いたのですが、またまた一つ記録しておきたいことが出てきましたので、また復活です。(^^;) 今回は、教師がワークを作る場合の押さえどころです。 答え・解説の欄はあけておく。ということです。 そして、当然、答えを書くときの注意があります。 4拓の答えを書く。 そして、解説の欄に、教科書何ページに載っていたのかを書いて、その文章を視写する。 この2点です。 例えば、蝶野君の問題を元にすると次のようになります。Q1 はじめて正確な日本地図を作ったのは誰でしょう。 A杉田玄白 B伊能忠敬 C本居宣長 D水戸黄門 答え ( ) 解説 教科書( )ページより ( ) こんな感じです。 こうすることによって、子どもたちは書く作業をすることになります。 書く事による定着が図れるわけです。

2005年07月27日

コメント(1)

-

関西人に言われて腹が立つこと。

ミリオネア風ワークのシリーズも一応完結しましたので、今回は気になるテレビ番組から気になったことを書き留めていこうと思います。 番組は、土曜日12時のたかじんの番組。 関西人の特集でした。 前半は、たこ焼きについてでしたが、後半、タイトルの内容で関西人以外の人への1000年アンケートがあったのです。 ベスト4位まで発表されました。 1位 で、オチは? 2位 あほちゃう? 3位 自分、どこ出身なん? 4位 自分、地元ではおもしろかったん? 関西人なら、1位は納得ですね。 面白くても、面白くなくてもとりあえず話の最後は落ちをつける。 これは、関西人にとってマナーの一つではないでしょうか? でも、これで、腹を立てていたんですね。 口にして言うのはやめときます。 2位についても、関西人の言う「あほ」は、ホント深い意味ないですからね。言われても、気にすることないですよ。むしろ親しみの意味の方が大きいはずです。 番組の中で宮根さんが次のようねエピソードを言ってました。 関西の高級住宅街芦屋に東京から奥様が引っ越してきた。 マンションで全て転んだところ、近所の奥様が「あほやな。」と一言。 その奥様、その一言が恐くなって、一歩も外へ出られなくなったそうです。 そこで、自治会が「アホというのは親しみの意味がこもっているんですよ。」というパンフレットを作ったそうです。 一般的にお上品と思われている芦屋でも、そんな事例があるそうです。 私もクラスの子によく言います。 関西人は、笑ってもらってなんぼじゃ。 幸い、名古屋からの転校生も楽しそうに1学期、学校生活を送ってくれました。

2005年07月26日

コメント(0)

-

クイズミリオネア風ワークについて6

一つ言い忘れていました。 子どもたちに問題を作らせるときの押さえどころです。 答えも書く。ということです。 さらに、答えを書くときの注意もあります。 教科書何ページに載っていたのかも書く。 答えの解説も入れる。(のっていたところをまる写しする。) この2点です。 手元に、蝶野君の問題がありますので紹介します。(名前は仮名ですが、問題は本物です。)Q1 はじめて正確な日本地図を作ったのは誰でしょう。 A杉田玄白 B伊能忠敬 C本居宣長 D水戸黄門 答え B伊能忠敬 P-73 商人の忠敬は50才をすぎてから天文学や測量術を学びました。そして、全国を測量して歩きはじめて正確な日本地図を作りました。 こんな感じです。 こうすることによって、書く事による定着が図れるわけです。

2005年07月26日

コメント(0)

-

クイズミリオネア風ワークについて5

ライフラインとは何か? ご存じの方も多いと思いますが、念のため。 フィフティフィフティ テレフォン オーディエンス この3つです。 授業では、1問ごとに回答者を変えていくことが多いです。「では、第1問。武藤君。」という感じで指名します。「橋本君の問題・第1問。江戸幕府を開いたのは誰?A徳川家光 B織田信長 C徳川家康 D小泉純一郎」 この時、武藤君がさっと答えれば、それでいいのですが、つまった時にはライフラインを使わせます。「ライフライン使いますか?」 たいていの子は使います。(わかっていても使う子も多いぐらいです。) フィフティフィフティ~4拓問題を2拓にするわけです。簡単です。 テレフォン~クラスの誰かに意見を聞きます。 オーディエンス~クラスのみんなに意見を聞きます。 本家ミリオネアと同じです。 ノリのいいクラスだと面白いのが、テレフォンです。筆箱を電話に見立てて、話をし始めます。 そして、もちろん教師はテレフォンをかけられた子が答えそうになった瞬間に「はい、時間切れ!」と切ってしまいます。 子どもたちは大喜びです。 ただし、調子に乗っていると時間はどんどん過ぎていきます。 時間の余裕があるときにどうぞ。

2005年07月25日

コメント(0)

-

クイズミリオネア風ワークについて4

時間に余裕がある場合には、教師が子どもに出題するパターンが一番いいのですが、やはりこれにも押さえどころがあります。 全員の1~5問目だけをおこなう。 これが、知識定着のための押さえどころです。 基本編だけおこなうわけです。 当然、同じような問題が続きます。しかし、それがいいわけです。繰り返しおこなうことによって、知識が定着するわけです。 ただ、同じような問題が続くことによって普通にやっていれば飽きてくる子も出てきます。 そこで、盛り上げるための押さえどころが必要になってきます。 みのもんた風にする。「ファイナルアンサー?・・・・・・・・・・・・・・残念」 あの微妙な表情ができれば、文句なし。 子どもたちは食いついてきます。 しかし、これはできる人とできない人がいるでしょうし、できる人でも体調によってきつい場合もあるでしょう。 そこで、生きてくるのが、 ライフラインです。 つづく

2005年07月25日

コメント(0)

-

クイズミリオネア風ワークについて3

さて、実際に授業で使うときはどうしたらいいのでしょうか? 10年研に出ている先生からも同じような質問を受けました。 基本的に使い方は自由です。 子どもたちに作らせる場合は、作ることのよって知識の定着もねらっています。 まず、作ることだけで第1目標が達成と言うことです。 しかし、実際にやってみた方が効果が上がるのも間違いなし。 実際にやってみる方法も大きく分けて2パターンあります。 一つは、子どもが子どもに出題するパターン。 これは、班単位でさせる方がいいでしょう。 クラス全体だと、なかなか子どもたちで仕切れないからです。「問題を解く」ということ以外にエネルギーがいってしまいます。 そして、もう一つは教師が子どもに出題するパターン。 時間がある場合は、絶対こちらがお薦めです。 盛り上がりますし、定着の面から言っても押さえどころを押さえやすいからです。 続く

2005年07月24日

コメント(0)

-

クイズミリオネア風ワークについて2

ミリオネア風ワークは、4拓問題で、全15問なんですが、後はフリーということはありません。 このワークの一番の目的は、知識定着です。 子どもたちに作らせるにしろ、教師(大人)が作って、子どもたちに解いてもらうにしろ、作ること(すること)によって、知識が定着しなければ意味がありません。 では、どのような縛りがあるのかというと、 簡単なものから難しいものというように問題の配列を規定して作らせると言うことです。 これは、テレビのミリオネアでも同じ作りになっていますので、子どもたちにも説明がしやすいはずです。「テレビのも、最初は簡単な問題で、だんだん難しくなっていくでしょ。それと同じで、今から作る問題も簡単なものから作っていくんですよ。」 そして、もう少し具体的に説明します。 1~5問 必ず、教科書(の太字)から出題 6~10問 資料集などから出題してもいい。 11~15問 教科書、資料集以外の本やインターネットから出題してもいい。 こうすることによって、いきなりマニアックな問題が出ることはありません。 簡単な問題というのは、いわゆる基礎基本の問題と言うことです。6年の社会なら、「大化改新」や「徳川家康」のような太字の部分と言うことになります。 基礎基本の問題を作ることによって、そして、それらの問題を解くことによって、知識の定着をはかるわけです。 そう言う意味から言えば、11問以降はおまけみたいなものですが、発展学習的にとらえていけばいいと思います。

2005年07月24日

コメント(0)

-

クイズミリオネア風ワークについて

昨日は、土曜日。 普通に、休日でした。・・というわけで、今日の話題は、10年研修でも製作することになった「クイズミリオネア風ワーク」についてです。 私は、これを、授業の中で子どもたちにまとめとして作らせたのですが、夏休みの比較的時間のあるときに先生方が2学期の教材研究をかねて作られてもよし、自主勉強や自由研究のまとめ方の一つとして参考にされてもよし・・・・ということで、紹介します。 ところで、クイズミリオネアはご存じですよね? 念のため、見たことがない人のために簡単にテレビ番組の基本ルールを紹介します。 問題は15問。 全部、解けると1000万円がもらえます。 問題は4拓。 司会はみのもんた。 答えるときは「ファイナルアンサー」 まだまだ、細かいルールはありますが、とりあえずはここまで。 話の展開上、知っておいてほしいルールが出た時には、その都度紹介させていただきます。(詳しくは、ミリオネアのホームページをご覧下さい。) で、今回のワーク。 つまるところ、 4拓問題で、全15問というパターンで作る訳なんです。 続く

2005年07月24日

コメント(0)

-

夏休み2日目

夏休み、2日目のメイン仕事は、教職10年目研修の指導助言。 社会科の指導の話をしに、ある小学校へ。 1枚の写真を使った授業方法。 やんちゃな子への対応の仕方。 知識定着のためのワークづくりのポイント。などをお昼をはさんで研修しました。 ワークづくりは、クイズミリオネア風に作ることに決定。 1ヶ月後の次回の研修までに、それぞれの先生が製作してくることになりました。 範囲は、5年社会工業の分野。 楽しいワーク風問題集ができそうな予感です。

2005年07月23日

コメント(0)

-

夏休み1日目

夏休み1日目。 けっこうハードな1日でした。 まず、9:00~10:00は、お勉強会。 子どもたちは任意の参加です。 そして、その後は、本日のメイン。 運動場にある遊具のペンキ塗り。 塗装がはげているところを塗り直すわけです。 ペンキ塗り、最初の10分は楽しいんだけどねぇ。 昨日は暑くて大変でした。 昼からは、会議。 書類づくり。 2学期の遠足の予約。・・・・などなど。 けっこうアッという間に過ぎて、夕方は三宮に出て、夏の研修会の打ち合わせ。 ハードな1日でした。

2005年07月22日

コメント(0)

-

明日から夏休み。

いよいよ明日から夏休みです。 昨日は成績処理・事務処理の加えて、フォーラムの原稿書きも重なって、日記を書くこともできませんでした。 さて、世間の人は夏休みになると先生も休みと思っている人もけっこういるみたいです。 とんでもない! 本当に休めるのは、盆休みぐらい。 普通の企業と変わりません。 研修で話を聞いたり、研修で話をしたり等々、今年の夏もスケジュールがつまっています。 そう、先生にとって、夏休みは研修の時期なんです。 鍛える夏 まさに、仮面ライダー響鬼の先週のタイトルと同じなんです。 さぁ、2学期からは「たわせん紅バージョン」だ!

2005年07月20日

コメント(0)

-

それなりの感想文を書く方法・実践編6

実際に原稿用紙に向かった時間は30分。 ノートに箇条書きで書いていた子が、原稿用紙でも箇条書きで感想文を書いていた子が2人いたぐらいで大きな混乱はなし。 原稿用紙1枚で終わっちゃった子には、引用の部分をもう一つ選んで書くように指示しました。 平均1枚半の感想文がどの子も30分で書けました。(高学年などで、もう少し量を増やしたい場合には、自分の体験の部分をふくらますような指導がいいと思います。) 全ての子が書けた・・・という点では合格点の指導法ではないでしょうか? 具体例として、実際の感想文で平均的なもの(いや、中の上ぐらいかな?)をのせておきます。 この話は、松井さんが白いぼうしを拾って、中にいたもんしろちょうを逃がしてしまった後、夏みかんを入れたというお話です。 ぼくが好きな場面は、「よかったね。」 「よかったよ。」「よかったね。」 「よかったよ。」という場面と、「松井さんは、その夏みかんに白いぼうしをかぶせると、飛ばないように石でつばをおさえました。」という所です。 その理由はこの文章から松井さんのやさしさがとても出てくるからです。 後、悪いことをしてしまった後、すぐにいい方向に戻そうとする心強い気持ちだったみたいだからです。 もし、ぼくが同じ体験をしたら、とてもスッキリしていい気持ちになって、これからもがんばっていこうという気持ちが続いていくと思います。 ぼくは、このお話を読んで、「松井さんのやさしさ、あきらめない」ということを学びました。 ぼくは、これから自分は松井さんみたいに心が強い人や優しい人になろうと思います。

2005年07月18日

コメント(0)

-

それなりの感想文を書く方法・実践編5

前回の文で、大きな山場は終了。 最後のステップ、「この物語を読んで学んだこと」については、たわせん学級ではみんなすんなりと書けました。(普段の授業で書かせていることが多いからでしょう。やはり、継続は力なりです。) この後、実際に原稿用紙に書くときは、今ノートに書いた順番で書く必要はない・・と言うことを話しました。 引用の部分から書き始めた方が、臨場感が出るという説明です。 ここでは、次のような例を出しました。 ○月○日○曜日。 今日は、待ちに待った運動会の日です。と書くよりも、 パーン! ピストルの音が鳴った。 みんな、一斉に走り出した。のように、クライマックスから書く方がいいでしょ。 みんなうなずいてました。 しかし、この方法は若干高度なんです。 というのも、書く順番を変えることによって、下書きをまる写しすることができなくなるからです。 文と文のつながりを考えて、うまくつながるようにしないといけないんですよ・・・という話をしました。 ここまでの指導にかかった時間は、40分。 さて、ここまでできたら、次は原稿用紙に向かいます。

2005年07月18日

コメント(0)

-

それなりの感想文を書く方法・実践編4

選んだところを書き直しさせずに、「そんな、体験がない~っ。」と言う子に対して、どう書かせるのかと言うことですが、この子のいうことはもっともなことです。 体験がないのなら、書くことはできません。「体験がなくても、書け!」と言うことはできません。 体験がない 仕方がないことです。 子どもたちの体験がないという事実をまず受けてとめます。 そうした上で、返すのです。「体験がないのなら書けませんよね。じゃぁ、もしこのような体験をしたとしたら、あなたならどう思う?」 または、「このようなことに出会ったら、あなたならどうすると思う?」 これで、書けるようになります。 つまり、このステップの流れは、 A 自分の好きな(面白かった、不思議ななどなど)な場面を引用する。 B 選んだ理由を書く。 C 1 同じような体験を書く。 2 同じような体験をしたら、自分はどうするか書く。ということになります。

2005年07月17日

コメント(0)

-

それなりの感想文を書く方法・実践編3

読んだ本の物語の粗筋をズバリ書いたら、次は気に入った場面の引用です。(詳しくは、7月3~5日の日記をご覧下さい。) 「気に入った場面」がみつからない子は、「面白かった場面」「不思議な場面」なんでもかまいません。 とにかく「~の場面」ということで引用させていけばいいのですが、ここのステップで引っかかる子は、次のポイントでした。 そういえば、私にも~の体験があります。 そう、ここなんです。「そんな、体験がない~っ。」ということです。 国語のできる子なら、後で「体験」を書くのだから、自分が体験をした様なところを引用するという気のきいたこともできるのですが、普通はなかなかできることではありません。 だから、引用部分を決めて、次にそこを選んだ理由を書いて、最後に自分の体験を絡ませるところに来て、初めて気づくのです。「そんな、体験がない~っ。」と・・・。 このような子には、どう指導するのか? すぐに思いつくのは、 自分が体験したのと同じようなところを引用するというように、もう一度引用する場面も選び直す。 これでいいと思います。 しかし、一度書いたものを書き直すのには、なんか心理的抵抗も出てくるでしょう。(だから、最初から「そういうところを選ぶんですよ。」と言っておくのなら、OKです。) では、選んだところを書き直しさせずに、「そんな、体験がない~っ。」と言う子にどう書かせるのか。 続きは、次回。

2005年07月17日

コメント(0)

-

それなりの感想文を書く方法・実践編2

実践編の第2弾。 このシリーズ、しばらく、続きそうです。 うまく物語を要約できない。 こんな時、どうするのか? 学校で、つまり授業でおこなっている場合は、とりあえず書けた子に発表してもらいます。(黒板に書かせる場合もありますし、普通に発表の場合もあります。) そして、それを教師が評定します。「主人公が抜けています。3点。」「おしい、ちょっと長いかな。8点。」という感じです。 全くお手上げ状態だった子も、友だちの意見を聞くことによって、何となく書けるようになります。 それでも、書けない子には、友だちの意見を写させればいいでしょう。 では、家庭でお母さんがいっしょに書いている場合は、どうすればいいのでしょうか? 参考になる友だちの意見もありません。 でも、あまりまじめに考える必要はないのです。 お母さんが教える。 これでいいと思います。 しかし、それでは・・・・という方もいるでしょう。 また、私には教えられないと言う方もいるかもしれません。 そんな時は、こうします。 前書き、後書き、帯の文、その本を推薦している文をまる写し。 これで、バッチリです。 プロが書いたものですから、文章のねじれもありません。短く簡潔です。 でも、それでは盗作になるのでは・・・という恐れもありますよね。 こそこそ写すからいけないのです。 どうどうと写すのです。 この物語は、~という話です。(前書きより) つまり、引用するわけです。「私が書いた文章ではないですよ。」ということがわかるように表記するわけです。 これなら、大丈夫。(のはずです。)

2005年07月16日

コメント(0)

-

それなりの感想文を書く方法・実践編

7月3日~5日にかけて書いていた「それなりの感想文を書く方」の番外編です。 感想文の指導、本年度は1学期も終了間際になった昨日おこないました。 今年は4年生の担任です。 ここ数年は、5,6年生への指導ばかりでしたので、今までの指導とはちょっと違う場面もでてきました。 自分の実践を整理するという意味も含めて、そして、具体的な指導はどうであったかということを実践編として書いていこうと思います。 ご覧下さい。 まず、最初に子どもたちがとまどったのは、「この物語は、ズバリ~という話です。」という粗筋を短くまとめる部分です。 普段から、要約指導をしておけば問題ないのですが、そして、国語の得意な子にとっても問題ないのですが、そうでないとまずここでひっかかります。 実際の授業では、4年生国語の教材「白いぼうし」を使って、感想文指導をおこないました。「まず、最初に「白いぼうし」のお話をノートにズバリまとめます。だいたい2~3行ぐらいになるようにしましょう。40文字ぐらいがいいですね。多くても80文字ぐらいです。」「この物語は、~というお話です。」という形式で書かせました。 すぐに出たのは、「この物語は、松井さんが主人公のお話です。」というもの。 これは短すぎます。 ちょっと短かすぎますねぇ・・・といったところ、今度は、「この物語は、松井さんがタクシーに乗っていたて、道に白いぼうしがおいてあったのでとってみるとモンシロチョウがでてきて、そのちょうの変わりに夏みかんをおいてまたぼうしをおいて、行こうとすると女の子が乗ってきたのでのせて、菜の花橋まで行くと、女の子が消えていて、モンシロチョウがよかったね。よかったよ。といっている話です。」と言うようなものが出てきます。 もちろん、これは長過ぎ。 中学年ぐらいだと、このように「~して、~して、~して、~しました。」というように永遠と一文が続くような子もけっこういます。 もちろん、一つの文は短くするんだよ・・・という指導はします。「長くても、ノート2行まで。3行以上行く場合は、「。」で区切らないとダメですよ。」 しかし、このままでは、最初のステップがクリアーできそうにありません。 ご家庭で、お母さんが、自分のお子さんに指導する場合もこのようなケースは出てくると思います。 では、どうするのか? 続きは、次回。

2005年07月16日

コメント(0)

-

意欲を高める

意欲を高めるためにはどうすればいいか? 当たり前のことですが、授業が面白ければいいのです。 では、授業を面白くするにはどうしたいいのか。 身も蓋もない言い方ですが、教材研究をしっかりとすればいいのです。 それでは、教材研究をしっかりとするためのポイントとは何か。 社会科で言えば、教師自身が面白いと思うことを探すことです。 では、では、どうすれば、教師が面白いと思うことを探すことができるのか。 アンテナを高くすることです。 いつもおもしろがる精神を忘れないことです。 もうすぐ夏休み、2学期以降の教材研究をじっくりおこなうつもりです。・・・と、今回は決意表明のみということで。

2005年07月14日

コメント(0)

-

能力を伸ばす方程式

「よさくは木を切る。ヘイ、平方~」のワークを書いたノートの次のページに、有田先生の講演を聴いてのメモ書きがありました。 1時間に1回笑いのない授業はダメ。 本質的な内容の面白さ 一怒一老 一笑一若など、笑育的なメモも多いのですが、最後に能力を伸ばすための方程式もありました。 自分自身の確認のためにも、ここに書いておきます。 能力=素質×環境×意欲 環境というのは、人的環境と物理的環境があります。 素質も環境も自分自身の意志ではそう変えることはできません。 では、どの部分を上げればいいのか? 残りの意欲の部分と言うことになります。 これなら、本人のやる気次第でいくらでも伸ばすことができるわけです。 また、いくら素質がすぐれていて、環境に恵まれていたとしても、意欲が0でしたら、能力も0になります。(かけ算ですからね。) つまり、教師の仕事というものは、意欲を高める仕事といってもいいわけです。

2005年07月14日

コメント(0)

-

算数面積のワーク、その名も・・・

だじゃれが密かなブームらしいですが、けっこう教育現場にはだじゃれが満ちあふれています。 具体例を挙げると、語弊も出るので控えますが、教材の名前なんかにも、けっこうだじゃれが使われています。(そして、そのほとんどがセンスがない。) 私もご多分に漏れず、自作教材にだじゃれを使ったネーミングをよくします。 先日、部屋の整理をしていた際に、偶然に見つけた教材もその一つ。 4年生、算数。 初めて、面積の学習をするときのワークです。 一つ一つのワークにストーリー性を持たせて、お話を読みながら、勉強が進んでいくというタイプのワークを自作していました。 ストーリーは次の通り。 四角い木しか生えない惑星。 そこで、主人公は木を切って生計を立てている。 切り株は当然四角。 その面積によって、親方から給料をもらっている。 だけど、この主人公は、算数が苦手。 親方にだまされないよう、主人公が切った木の面積を計算してあげる・・・というお話。 主人公の名前は、よさく。 そして、このワークのタイトルを、次のようにネーミングしました。「よさくは、木を切る。ヘイ、平方~」 自分では、力作だと思うんですけどねぇ。(^^;)

2005年07月13日

コメント(0)

-

だじゃれがブーム?

昨日(7月12日)の「おはよう朝日です」の一つのコーナーで次のようなものがありました。 今、子どもたちの間でだじゃれがブーム えっ? ホント? そんな感じはしないんだけどなぁ。・・・という軽い感じで見ていると、「アルミ缶の上に、あるミカン」というお約束のだじゃれをいう小学生の姿が映りました。 そう言えば、このだじゃれよく言ってます。 これは、どうも図書室のベストセラー「ゾロリ」の影響なんだそうです。(今は、テレビでもやってますしね。) なるほど。 そういわれれば、一昔前に比べるとだじゃれを言っている子が多いかも。 テレビでは、この後、・だじゃれは語彙を増やす→かしこくなる。・だじゃれは韻を踏んでいる→ラップにつながる。という風に展開。 ちょっと強引な気もしましたが、時計代わりに見ていた朝の情報番組から笑育的には何気に面白い話題が拾えて、ちょっと得した気分でした。

2005年07月13日

コメント(0)

-

エースをねらえ!

「声に出したい日本語」などで有名な齋藤孝も絶賛のスラムダンク。 ジャンプの連載の時には見ていましたが、まだ通して読んだことがないので、夏休みぐらいに制覇しようと思っているのですが、私のお薦めは何と言っても、 エースをねらえ! 昨年、上戸彩主演でまた脚光を浴びましたが、原作はテレビよりももちろん抜群。 しかし、何といっても少女漫画ですので、いい年したおっさん(お兄ちゃんも)には、抵抗があると思います。 私も、大学の時、実家の本棚にならんでいたのを何気なく手に取ったのがきっかけですから、その気持ちわかります。 読んでビックリ。 すごくいいですよ。 オタッキーと思われようが、彼女または娘へのプレゼントのふりをしたりして是非読んでみてください。 学級通信やホームルームで引用したい言葉がたくさんあります。

2005年07月12日

コメント(0)

-

授業に役立つまんが

学校の図書室に漫画があります。 私の学校では、 火の鳥 ブラックジャック 三国志 はだしのゲン 日本の歴史 学習漫画なんかが置いてあります。 朝の読書の時間に読んでいる子も多いです。 もちろん、このような漫画もいいのですが、やはり私の好みとしては「ドラゴン桜」のような図書室には置いていないもの。 月9のスローダンスでも教育実習生時代のヒロインがスラムダンクのせりふを引用して話しているシーンがありました。 あぁいう感じが好きなんです。 つづく

2005年07月12日

コメント(0)

-

ドラゴン桜はお薦め

夏の新番組、私のお気に入り第3位のドラゴン桜。 原作は「モーニング」という雑誌に連載されているまんがです。 身も蓋もない言い方をすれば東大受験の話なんですが、受験云々関係なく教育関係者、および教育に興味のある方は必見です。「なるほど。」「そうそう、そうなんよね。」「へぇ、しらんかった。」などぶつくさ言いながらも毎週楽しみに読んでいます。 ドラマは、これからどうなるのかわかりませんが、原作は読む価値があると思います。(主役が、阿部寛ですので、なんとなくトリックっぽいですが。あっ、そういえば、ごくせんもトリックの仲間ゆきえ!トリックの主役2人がそろって高校教師やん。) 単行本も出ていますので、興味がある方は是非読んで下さい。 お薦めの1冊です。

2005年07月11日

コメント(0)

-

夏の新番組

昨日、おとついとたまったビデオをまとめ見しました。 夏の新番組。 とりあえず録画していたドラマの第1回目分を、やらねばいけない仕事がいっぱいあるのにもかかわらず(いや、あるからこそ)見ていたのです。 さすがに、一気に見ると疲れますが、これりゃ、2回目以降も見ようと思うものもけっこうありました。 ただ、春の「アタックNo.1」のように4年生でも楽しめるかといえば、今回はそういうのはないような感じがしました。 学校で使えそうなものとしては、・水泳の授業で「そんなんでは、海猿にはなれんぞ。」・「がんばっていきま、しょい!」「しょい!」ぐらいかな? でも、どちらも子どもが見ていなければ何の効果も無し。 夏のドラマは、笑育に生かしにくそうです。(^^;) ちなみに、私が面白かったベスト3は、 1位 電車男 2位 海猿 3位 ドラゴン桜 でした。

2005年07月11日

コメント(2)

-

1学期がんばったこと

この時期になると1学期をふりかえっての自己評価をさせているクラスも多いと思います。 ところが、「1学期をふりかえって」と言いながらも、実は7月近辺のことしか振り返っていないことが多いものです。 やはり最近あった印象的なことが中心になってきます。 実際、大人でもなかなか3ヶ月も前のがんばりを思い出すことができません。 そこで、どうするのか? 毎月振り返りを書き、それを資料として、1学期のまとめを書かせる。 こうすれば、1学期の振り返りを書く際、4月の振り返りを見て思い出して書けるわけです。 また、毎月振り返りを書く利点も当然あります。(というより、毎月書かせる理由のメインはこちらの方です。) 月ごとにその子のがんばりがわかります。 1学期の間にその子がどのように変わっていったのか(または変わらなかったのか)もわかります。 単元によってがんばり度が違う子もいるでしょう。 それもわかります。 学期の途中に何回かチェックが入るので、自分自身の励みにもなるようです。 さらにもう一歩も二歩もつっこんで、毎日書かせるという方法もありますが、私にとっては月一ぐらいがちょうどいい感じです。 もちろん、懇談の資料にも使えます。

2005年07月10日

コメント(0)

-

工作は自由研究?

先週、次のような質問をされました。「自由研究で工作をしてもいいのですか?」 低学年の場合、「自由研究=工作」といった感じですが、 高学年になるとなんとなく自由研究で工作をするのは、少し幼稚な感じがする。でも、工作がしたい。と言った気持ちからの質問だと思います。 工作と自由研究では、確かに自由研究の方が高尚な感じがします。 何と言っても、「研究」ですからね。 しかし、工作でもいいと思います。 自分のやりたいことをやればいいのです。 ただし、それでも何となく工作だけだと気が引けるなぁ・・・と言う高学年の人には、次のようにアドバイスします。 工作+自由研究をする。 例えば、本棚を作ったとします。 これで終われば、工作のみです。 ここに強引に自由研究を組み込んでしまうのです。・本棚を作る過程を写真にとってまとめ、「本棚は誰でも作れる」という冊子もつくる。・本棚で使った木材は、どこでとれたものかを調べ、模造紙にまとめる。・自分が作った本棚と市販されている本棚を比較検討する。というようなことをどれか1つやれば、単なる工作が厚みのある自由研究になります。 これも以前書いた 自分の体験(工作)と他人の体験(調べ学習など)をリンクさせるということです。

2005年07月10日

コメント(0)

-

夏休みは得意技を身につけよう2

「これだけは、他の子に負けない。」というような 自分の得意技を夏休みに身につけようということなのですが、言っただけでは子どもたちにもイメージがわきません。 具体例が必要になってきます。・・と言っても、急に特別なことをする必要はないのです。 1学期にがんばってきたことをさらに伸ばしていくのが、一番簡単です。 例えば、・暗唱をがんばっていた子は暗唱を。・水泳をがんばっていた子は水泳を。といった感じです。 これは、子どもの方からも発想しやすいようです。 1学期、「これだ!」と何か自信をつかんだ子(つかみかけた子)は、自分の得意技についてすぐにアイデアが出てきます。 しかし、なかなか思いつかない子も。 そういう場合は、「逆もまた真なり」ということで、苦手だったものに取り組ませるのです。・漢字が苦手だった子が漢字を。・計算が苦手だった子が計算を。というパターンです。「漢字が弱かったので、夏休みには漢字の練習をしておくといいよ。」とアドバイスするより、「夏休みの間に、漢字を得意技にしちゃって、みんなをビックリさせちゃおう。」とアドバイスした方が、子どももやる気ができるものです。 もちろん、勉強に関係することでないといけないわけではありません。 笑育らしく、お笑いのセンスはみんな磨いてほしいと思っていますが。

2005年07月09日

コメント(0)

-

夏休みは得意技を身につけよう

「夏休みに気をつける事って何ですか?」 懇談会などで、保護者の方から聞かれることがあります。 それぞれの子によって、苦手なこと・得意なことがありますので、個人懇談などで尋ねられたときには、「漢字の力が少し弱いので、この夏は漢字の練習を中心におこなってください。」「社会科で調べる面白さがわかってきたようです。夏休みは、時間がたっぷりありますので、調べ学習でさらに追究していくといいですね。」「ほめられると、どんどんがんばれるタイプですので、お母さんが大げさと思うぐらいビックリしたり感動したりして、どんどんのせてあげてください。」「水泳で水の中でしっかり息が吐けるようになってきたので、息継ぎもだいぶ楽にできるようになってきたようです。この夏休みで水泳の力、かなり伸びると思いますよ。」などなど・・・具体的にその子にあった話をするのですが、全体に関わることとして、話すことは、タイトルにあるとおり、 自分の得意技を身につけようということです。「これだけは、他の子に負けない。」というものを身につけてほしいなぁと考えています。 何でもかまいません。 夏休みの長い期間の間に、自分に自身が持てるものを1つ以上身につけてほしいということです。

2005年07月09日

コメント(0)

-

自由研究の発表2

2学期の最初におこなう自由研究発表会については、当然夏休みに入る前に予告しておきます。 しかし、 一人あたりの時間は、3分。と言うことは予告してはいけません。 3分で全てが発表できる薄っぺらい内容になってしまう子が出てくるからです。 当然、発表会の指導は2学期になります。 指導と言っても、前回に書いたとおり、 自分が面白かったところ・印象に残ったところ・がんばったところに焦点を当てた発表をするように指示をするのがメインの指導です。 印象に残ったことを「トリビアの泉」のように1行にまとめる。 ポイントのところをクイズ風にして聞いている人に問いかける。 といったことを実際に子どもたちが持ってきた自由研究を一つ例にして説明するといいでしょう。 後は、時間を守ること。 そのために、 一度家でリハーサルをしておくこと。を宿題に出すという感じでしょうか。 そして、発表会当日。 教師は、子どもたちの発表を聞きながら、がんばったことなどを中心にコメントをそれぞれの子のカードに書き込みます。 発表会が終わると同時に、教師の赤ペンのコメントも全てできあがるわけです。(この部分は、向山先生の著書からの学びです。)

2005年07月08日

コメント(0)

-

自由研究の発表

途中で1回別の話題になってしまいましたが、自由研究ネタもあと少し。 2学期の最初におこなう自由研究発表会についてです。 クラスによっては、1日(半日)中使っているところもあると思いますが、私のクラスではそこまではしていません。 よって、一人あたりの時間制限は当然あります。 一人あたりの時間は、3分。 これだと伸びても5分いくことはありません。 しかも、3分の持ち時間は、M-1グランプリの予選1回戦と同じ時間。面白い発表があれば、それだそのままM-1に出場できるわけです。(嘘) 3分ですと、調べたことやまとめたことを全部発表するわけにはいきません。 そこで、特に 自分が面白かったところ・印象に残ったところ・がんばったところに焦点を当てた発表をするように指示します。 子どもに話すときには、「トリビアの泉」を例にあげた説明するとわかりやすいと思います。 これで、2学期最初のまだ暑い中、だらだらとした発表をだらだらとした態度で聞くことは少なくなるはずです。

2005年07月08日

コメント(0)

-

マイナス×マイナスがプラスになる理由

ちょっと前の話です。 中学生の子から、質問を受けました。「マイナス×マイナスはなぜプラスになるんですか?」 私は、小学校の教師です。 でも、これぐらいは答えないと・・・と考え、説明しました。 何パターンかの説明をしました。 数学的なものから、そうでないものまで。 そして、一番納得のいった説明は、やはり数学的なものではないものでした。 敵の敵は味方 これでそれなりに納得はしたのですが、さらに補足も加えました。「ドラゴンボール知っているやろ。 最初、ピッコロは悟空の敵だったけど、ベジータが来たら、手を組んで地球を守った。つまり、敵の敵は味方ちゅうわけ。 それだけやないぞ。 そのベジータもフリーザが来たときは味方になった。 まさしく、敵の敵は味方!」 この例えは、むちゃくちゃすとーんと胸に落ちたようです。 ただし、数学的にはつっこみどころ満載ですが・・・(^^;)

2005年07月07日

コメント(0)

-

自由研究の話4

結局、自由研究に厚みを持たせるためには、 自分の体験 ↓↑ 他人の体験 この2つをうまくリンクさせるということです。 こうすれば、資料を写して終わり(他人経験のみ)ということもありませんし、自分の思いだけで終わり(自分の体験のみ)ということもありません。 客観的な資料も入った自分だけの自由研究ができるということになります。 ちなみに、まとめ方は,模造紙じゃなくてもかまいません。 画用紙で紙芝居風にするのもよし。 ノートにまとめるのもよし。 模造紙だからポイントが高いとか,逆にノートだから高いということはたわせん学級ではありません。 問題は中身です。 調べた内容にふさわしいまとめ方をすればいいわけです。 あと,2学期の最初に発表会をすることも予告しておきます。

2005年07月07日

コメント(0)

-

自由研究の話3

また,最初から体験でいく子もいると思います。「バスの一日乗り放題券でカメラをもって住んでいる町巡り」なんて言うのがそうです。 このようなタイプの子は,まず自分の体験ありき・・・です。 低、中学年なら、ここで終わっても立派な自由研究になります。 が、高学年になれば、もうちょっと厚みをつけたいところです。 そこで、このようなタイプの子には、自分の体験だけでなく、逆に他人の体験も入れるように指導します。 つまり、自分が見て回ってきたところを本やインターネットで調べるのです。 そうすることによって,自分が気がつかなかったことや知らなかったこと等,新たな発見があります。 本やインターネットで調べた他人の体験で,自分の体験したことを補足するわけです。 先に、体験をして、後で調べるわけです。 もちろん、逆のパターンもOKです。「百聞は一見に如かず」ということわざがあります。 このことわざ、自由研究などの調べ活動には次のようにも言いかえることもできるのです。「百聞は一見に生きる」 あらかじめ体験する前にいろいろと調べておくと言うことです。 前もって、ある程度知識があるのと無いのとでは、実際に見た時に見えるものが違ってくるのです。 これは、調べた後、体験というパターンになります。 続く

2005年07月06日

コメント(0)

-

自由研究の話

「自分の好きなこと・興味のあること」をテーマとして選べたら、自由研究の次のキーワードを紹介します。 次のキーワードは、 体験するというものです。 インターネットで調べるという方法があります。 でも,これは「他の人の体験」です。 調べたことをただ写すだけでは,「他の人の体験」のみと言うことになります。 前回にも書きましたが、これではつまらない自由研究になります。その人の個性が出ないからです。 だから、まず,自分の体験がないといけません。 中には,自分の好きなこと,調べたいことは体験ができない・・・という人もいるかもしれません。 それでも,強引に入れるのです。 例えば,「未確認生命体」について調べたい子がいます。 自分の好きなテーマを選ぶのですから、このようなことを調べたい子が出てもかまいません。 ところが、身近には「未確認生命体」はいません。 だから、キーワード「体験」を特に意識しなければ、本やインターネットで調べてお終いです。 うすっぺらい自由研究になります。 そうならないためにも,強引に自分の体験を入れていきます。 例えば、こうします。「カメラをもって自分の住んでいる街の中で未確認生命体を探し回る。」 当然、見つかるはずありません。 でも,します。 未確認生命体は見つからなくても,その街の生き物を見つけることができるかもしれません。それは,それで新たな発見です。「ネッシーはいるのか100人ほど街角アンケートをとる。」 100人も集まれば立派なデータです。 自分で動いてデータを集めているのですから,これは立派な体験です。「未確認生命体をつくる。」 粘土などで作るのもいいでしょう。 このような感じで,自分の体験を入れていくといい自由研究になります。

2005年07月06日

コメント(0)

-

自由研究についての話

感想文が終わったら、次は自由研究です。 自由研究で一番おもしろくないもの(評価の低いもの)は、インターネットや本の資料をまる写しして終わりというものです。 あらすじを長々と書いて、最後に「面白かったです」と書き加える感想文と同じぐらいダメなんです。 しかし、具体的にはどうすればいいのかということは、なかなかわかりません。 そこで、年によって、多少の違いはありますが、およそ次のような感じの話を毎年おこなっています。 このことに気をつけるだけで、ランクは一気にアップするはずです。 自由研究で気をつけることがいくつかあります。 まず,一つ目は 自分の好きなこと・興味のあることをテーマとして選ぶことです。 何と言っても、テーマが大切です。 あんまり興味がないけど,高学年だから・・・だとか,これが調べやすいテーマだから・・・だとか,めんどくさいから・・・だとかで決めるのではないと言うことです。 本当にやりたいものを選ぶことができれば、成功は半ば約束されたようなものです。 自分の好きなことでしたら、資料のまる写しで終わるはずがないからです。 続く

2005年07月05日

コメント(0)

-

それなりの感想文を書く方法5

下準備ができたら、いよいよ原稿用紙に向かわせます。 書く時は、ノートに書いた下書きを元に書くわけです。1・この物語は、~というお話しです。2・私が,特に気に入っているのは次の場面です。(引用)そういえば、私にもこんな出来事がありました。 3・私は、この本を読んで次のようなことを学びました。4・これからは、~というようにしていきたいです。 ただし、必ずしも、下書きで書いた順番で書く必要はありません。 1,2,3,4の通りでなくてもいいのです。「むしろ、2から入った方が臨場感が出ていい場合が多いですよ。」と言う話もしました。 いきなり物語の引用の部分からはいるパターンです。 そして、読んだ本の簡単な紹介をして、3に行くという形です。 授業でおこなった場合は、早く書けた子同士で推敲校正もおこないました。 書けた子どうしで感想文を交換します。 友だちの作品を読んで、そこに赤鉛筆で誤字脱字、分かりにくい表現などを添削していくわけです。 早くできた子の時間調整の意味もありますが、この作業は効果があります。(全員ができあがれば、班の中での回し読みをする場合もあります。) この後、きれいに清書して、以上で感想文のできあがりとなります。

2005年07月05日

コメント(0)

-

それなりの感想文を書く方法4

いよいよ下書きのラスト。 わかったこと、気づいたこと、思ったこと、ハテナ これから自分はどうしていくか(どう生きていくか) を書かせます。「わかったこと、気づいたこと、思ったこと、ハテナ」の部分は、「この本を読んで学んだこと・自分の考えが変わったこと」というように書いてもかまいません。 「今日の授業で、分かったこと、気づいたこと、思ったこと、ハテナを書きましょう。」というように、普段の授業の中でも、授業のふりかえりとしてよく書いてます。だから、この書き方でまず指導しているわけです。 6年生の担任の時には、授業のまとめを「この授業で学んだこと、自分の考えが変わったこと」という観点で書く年もあります。この場合は、感想文を書くときも、慣れているこちらのパターンの方が書きやすいはずです。 ここで気をつけることがあります。 「わかったこと、気づいたこと、思ったこと、ハテナ」を書く場合、その4つをすべて書く必要はありません。もちろん、書いてもかまいません。 また、書く順番も、この通りに書かないといけないというわけではありません。むしろ、簡単な方から書き出すのがコツなのです。つまり、「思ったこと、ハテナ。気づいたこと、わかったこと」の順番に書いていく方が書きやすいのです。 こう書くと、「わかったこと」から「これから自分は・・」にもつなげやすくなるという利点もあります。 授業では、ここまでをノートに書かせてから原稿用紙に向かわせます。 一応、これで下準備が終了したことになります。

2005年07月04日

コメント(0)

-

それなりの感想文を書く方法3

次のステップは、これです。 気に入った所、おもしろかった所を写させる。 教科書本文から写させるのです。 そして、 なぜその箇所を選んだか理由を書く。 今まで似たような体験がなかったかを書く。 を書かせます。 この理由のところが、感想文として大切なところです。 しっかり書かせるようにします。 選ぶ箇所の長さは特に規制しませんでしたが、選んだ箇所以上の量を理由として書くことを話しました。 引用した部分の方が、地の文より長くなるということは研究論文では考えられないことだからです。 理由の方を沢山書くというルールがあるため、そんなに長い箇所の引用をする子はいませんでした。 実際に書いてみると、こんな感じになります。「私が,特に気に入っているのは次の場面です。(引用)そういえば、私にもこんな出来事がありました。」 気に入った所やおもしろかった所をさがすために、ポストイットを持って本を読むことを勧めています。 また、引用部分は、1カ所でなくてもかまいません。 2カ所あってもいいことも付け加えました。 つづく

2005年07月04日

コメント(0)

-

それなりの感想文を書く方法2

まずは、感想文に使う本を読むことから始まるのですが、授業でおこなう場合は、教科書の物語文でするのがいいでしょう。 大抵の教科書では1学期の最後の教材は物語文になっています。 感想文の指導もこの物語文ですると、改めて読みこなさなくてもいいので一石二鳥です。 最初は、ノートの下書きをおこないます。 感想文を書くための素材を集めるわけです。 ノートへの下書きのステップ1は、あらすじの要約になります。 この物語は、~という話です。 というようにノートに書かせます。 教科書の物語文でしたら、だいたい、30文字以内またはノート2行以内です。 実際に夏休みに書く際は、読む本も長編のはずです。4行ぐらいでもかまいません。 このように、4行ぐらいにまとめることによって、だらだらと粗筋だけで1ページも2ページも書くことがなくなります。 それだけで、感想文がしまったものになります。 これまでの国語の授業で何回か要約指導をしているのなら、この部分は、けっこう簡単にクリアーできると思います。しかし、要約指導をしていなければ、ここが一番の難関になるかもしれません。 ご家庭で、お家の方が、この部分を指導する場合は、前書きや後書き、出版者などが出している本の紹介の部分を参考にするといいと思います。 次回は、感想の書き方へと続きます。

2005年07月03日

コメント(0)

-

それなりの感想文を書く方法

早いもので、もう7月。 たわせん学級でも、7月という響きから、すでに「夏休みはもうすぐ」と言う気分になっている子もいます。 さて、夏休みと言えば、夏休みの宿題。 そして、夏休みの宿題で、子どもたちが手こずるのが、感想文と自由研究。 特に感想文には、毎年苦労している子も多いと思います。 学校(クラス)によっては、何の指導もないまま、「感想文を書いてきなさい。」 と、子どもたちに丸投げしているところもあるでしょう。 感想文を書く方法は意外と学校でも指導されていないことが多いようです。 それなのに、夏休みの宿題の定番。 これは考えものです。 私は、毎年、7月に入るこの時期の国語では、感想文の指導をおこなっています。 アウトラインを示して、スモールステップで書き方を指導するのです。 あくまでも、それなりの感想文を書く方法ですので、感想文コンクールに入選するようなすごい作品は、この方法だけではできません。 が、どう書いたらいいのか全くお手上げな子どもにとっては、有効な手だてです。 では、具体的な方法は次回の日記で。

2005年07月03日

コメント(0)

-

スターウォーズで自慢

隣のクラスの陽太君が、先週私に会うたびに言う言葉がありました。「たわせん、ずるいなぁ。」 なぜか、隣のクラスの男子の間でスターウォーズごっこがはやっています。 廊下なんかでバタバタしすぎている場合は注意しているのですが、その際、ちょっと自慢したのです。「先生は、もうエピソード3見たで。」 そうなんです。 先先行ロードショーですでに見てきた私は、職員室だけの自慢では飽きたらず、ついに大人げなく隣のクラスの子にまで自慢したのでした。 最初は、信じていませんでした。 4年生ぐらいの子どもには、先先行ロードショーという概念はなかったのでしょう。 そこで、次のように追い打ちをかけました。「じゃぁ、話し教えたろか?」「うわぁー、やめて。」 それ以来、陽太君は、私の顔を見るたび言うのです。「(一人だけ先に見て)たわせん、ずるいなぁ。」と。

2005年07月02日

コメント(0)

-

理科と体育のコラボレーション

4年生の理科の話しです。 直列つなぎと並列つなぎの勉強をします。 最終的には、自分で直列つなぎ、並列つなぎの回路が作れるようになればいいのですが、大人が考えている以上に子どもたちにはできないものです。 まずは、教科書の図を見せます。 どう違うのか発表です。 そして、教科書の図を写させます。 普通は・・・というか今まではここで終わっていました。 だけど、理科の苦手な子(または、勉強全般が嫌いな子)にとっては、視覚的なものだけではよく分かっていないことが多いんです。目から入って耳から出ていくというか・・・眺めているのは、眺めているんだけどもすーっと流れていくという感じです。 そこで、今回は体感させてみることにしました。 まずは、見本です。 元気者を2人指名。 前に出させました。「さぁ、君たちは電池です。」 そうです。 自分たちが電池になって、直列つなぎ、並列つなぎで並ぶのです。「はい、直列つなぎ。」 これは簡単。1列に並ぶだけ。 だけど、ここで確認。 お互い向かい合わせにさせました。「これはダメなの?」「電池の向きが同じ方向を向いていないからダメ。」 正解。 こういう詰めをしていかないといけません。・・・と言う感じで次は並列です。 みんなができるようになったら、号令で動きます。「ハイ、直列」「ハイ、並列」 子どもたちは楽しそうに動いていました。

2005年07月02日

コメント(0)

-

お笑いに学ぶ授業の基本

前回、「つんく♂から学ぶ」をやったので、もう少しその流れで行きます。 お笑いに学ぶ授業の基本・・・です。 まずは一番の基本。 お客の方を向いてしゃべる 基本中の基本なのですが、意外とこれができていない。 お客の方を向いていないんです。 「お笑い研究クラブ」でネタを披露した後、よかった点悪かった点など意見を交流させるんですが、よくこの意見が出されます。(プロでも、若手の漫才師の中には、けっこうできていない人が多いですけどね。) クラブの子に聞いてました。「どうして前が向けないの?」「緊張するとお客の方が見れない。」「ネタをしっかり覚えていないと、思いだして言うことだけに集中してみている人のことまで頭が働かない。」 教育実習生を持つことがあります。 実習生が授業をした後、「今日の授業では、子どもたちが見えてましたか?」と聞いてみると、これと同じような言葉が実習生から帰ってきます。「緊張して子どもの方が見れない。」「教える内容を思いだして言うことだけに集中して子どもたちのことまで頭が働かない。」 子どもの方を向いて話す 基本中の基本ですが、それだけに押さえどころでもあります。

2005年07月01日

コメント(0)

全51件 (51件中 1-50件目)

-

-

- 子供服セール情報と戦利品・福袋情報…

- まるひろさんのバレンタインデー始ま…

- (2025-11-23 13:05:56)

-

-

-

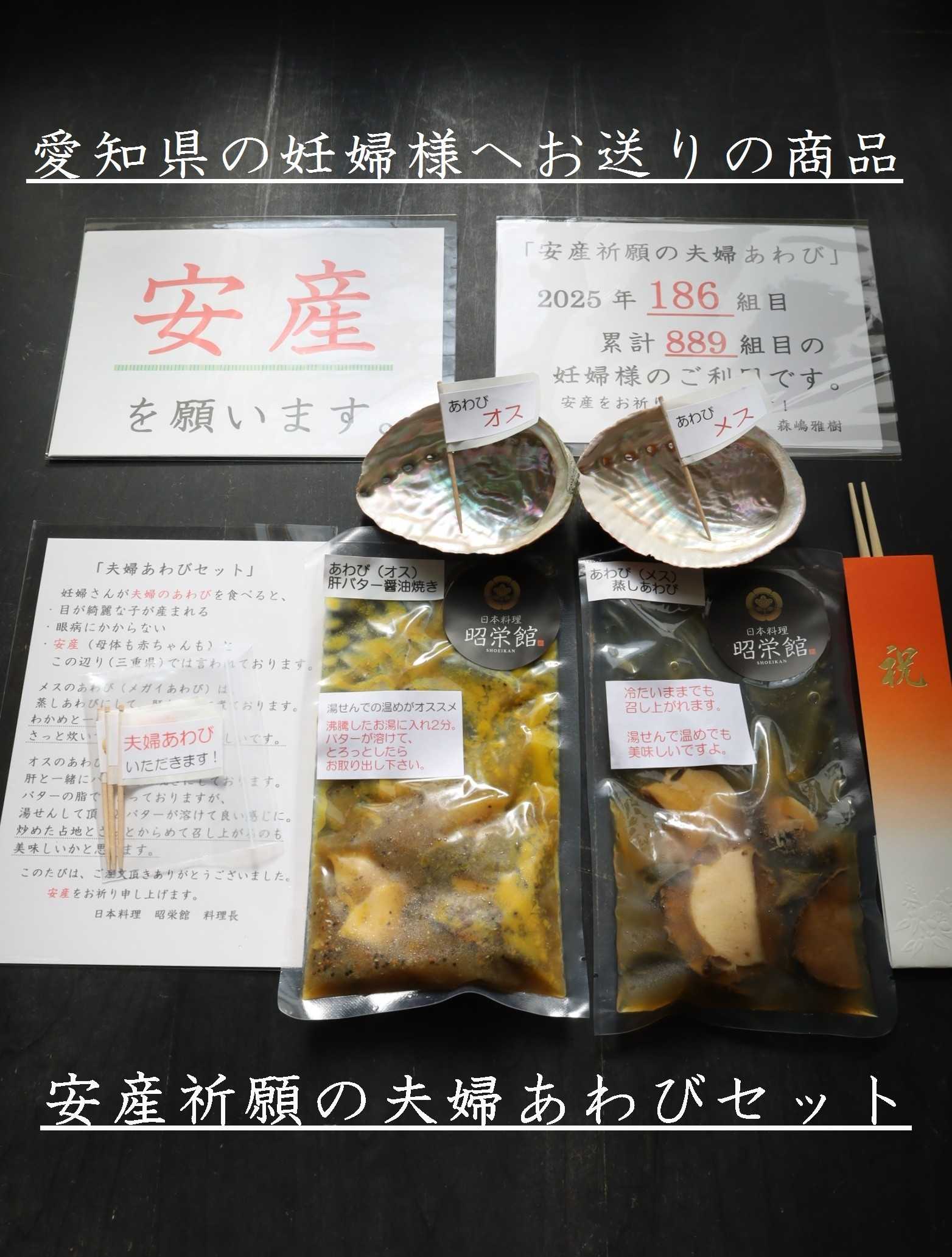

- 妊婦さん集まれ~!!

- 娘の腹帯祝いに夫婦鮑を探していまし…

- (2025-11-22 06:19:53)

-

-

-

- おすすめの絵本、教えてね♪

- おむすびころりん

- (2025-11-24 00:00:10)

-