2007年09月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

忙中閑あり・一期一会の道理 (再掲)

人間は「人の間」と書く。だれかの文章で、「間(あいだ)とは、会うことだ。会うことがないと人になれぬ。」とあり、印象の強い忘れられない言葉だ。広辞苑で「間」の意味のなかにも、「機会、めぐり合い」という意味が載っている。事実として、「人はめぐり合いによって、人間となる」と思うのだが、「人間」という漢字の熟語によって、はっきり表されているのは不思議である。日本語のめぐりあい、出あい、ふれあい、、、、この「あい」を漢字で表すと「会、合、逢、遭」などの漢字になり、同音の「愛」に通じるとされる。何れの出会いも、愛があって初めて出会い・邂逅と呼ぶのが日本語だろうと思います。中国の漢字も、同様の意味があるかどうかは分かりません。詩人、坂村真民さんの「詩国」より抜粋。 子を抱いていると 行く末のことが案じられる よい人にめぐり合ってくれと おのずから涙がにじんでくる子どもの成長、結婚、孫の誕生までは大丈夫だと思うが、おそらく孫たちが成長して、恋を知り、結婚するまでは生きていられるかどうか、、。一期一会のこころが、石州流の茶の湯の心得「茶湯一会集」に見える。「そもそも茶の交会(こうえ)は、一期一会といいて、たとえば幾たび同じ主客と交会するも、今日の会に再びかえらざることを思えば、実にわれ一世一度の会なり」先に邂逅(かいこう)・出会いと書いた。邂逅とは、辞書には「偶然の出会い」とある。本当に偶然だろうか。遭うべき人に、会うべき時期に邂逅するのではないか。「偶然」の出会いは、次第に「必然」になっていくのではないだろうか。人の認識の範囲外のことを偶然と呼んでいるだけで、むしろ「不思議」と呼ぶべき。そして、不思議な出会いを喜んで、我々は何をかを為すのである。不思議とは、人間の発想のまだ届かない領域への、見えない必然の因果律への、謙虚な科学的態度であり、表現だから。以上、禅宗臨済宗の故松原泰道先生の著書より 自分の意識・持つもの・運命の元などが因(可能性や運命みたいなもの) 自分の出会った知人、環境、などが縁 (太陽の光、恵みの雨、動機みたいなもの) 因縁の結果、自分の為す仕事が果 (大きい仕事、芽が出て実る作物など) 因果律で全てが決まっているのではなく、 縁でどんどん変わっていく。勉強で、転勤で、出会いで運命が変わっていく。 まるで、作物の品種改良のように。 今の世の中であるから、チャレンジはいくらでも可能だから、 営業も、技術も、事務も、管理も、都会も、田舎も、外国も、試せばよいと思う。 必ずご縁はあるものだ。そしてそれは、偶然ではない。 記:とらのこども

2007.09.29

-

NEWS:フジモリ元大統領のペルー移送・拘束

最近は、他のブログ・メルマガの引用ばかりのとらのこどもです。まあ、わたしのフィルタ経由ということで、ご参考にしていただければ幸いです。それで今日のご紹介NEWSは、ペルーのFUJIMORI元大統領。山本善心の週刊「木曜コラム」今週のテーマ : フジモリ氏の身柄引き渡し時局心話會 代表 山本善心 9月21日、チリ最高裁の刑事法廷はペルーのアルベルト・フジモリ元ペルー大統領に対して、ペルー政府に身柄を引き渡すとの最終決定を下した。人権侵害や汚職などの事件に関わったとしてペルーでの刑事裁判に臨むことになる。今回の決定に対して、フジモリ氏は異議の申し立てが認められていない。 今年7月のチリ最高裁による第一回の判決では「引き渡し不可能」とされたが、二回目の審理で逆転判決となったのは想定外である。引き渡し決定の7件のうち2件は人権侵害、5件は汚職とされた。今回の判決では海外のNGO(非政府組織)から激しい非難が寄せられるなど、国際世論の高まりも配慮したとされている。しかし「実際はチリ・ペルー両国政府の政治的な駆け引きによる妥協の決定だ」との声が漏れ伝わってくる。 当事件について、フジモリ氏は政治責任については道義的に認めているが、刑事責任には一貫して無実を主張してきた。フジモリ氏は日本滞在中、筆者に「チリは中南米諸国の中でも公平な裁判ができる国です。私の無実を証明できる唯一の国だと思います」と言っていたが、思惑は完全に外れたものといえよう。チリ最後の夜 22日、フジモリ氏はチリの自宅で新聞社の取材に応じ「チリ最高裁の引き渡し決定は誠に遺憾である。私はペルー大統領としてテロと戦い、ペルーの自由と民主化、人権と法治をもたらしたのです。今後はペルーでの裁判で戦う」とコメントした。( 中 略 )白人社会への挑戦 1990年に大統領に就任して以来、フジモリ氏は歴史に残る輝かしい功績を残した。ペルーの憲法を改正し、教育改革では小中学校を2000以上開校するなど、非識字率を14%から7%に減少させた。それまで腐敗堕落していた公務員の贈収賄や汚職・公金横領の追放にも力を注いだ。 フジモリ氏は、白人を中心とする巨大な特権階級の権益を、法改正と政策で一気に改革した。官僚たちの無責任かつ無能無策な行政に対し、抜本的な構造改革を断行。国家公務員法の改正で莫大なムダ金にストップをかけ、効率的な「小さな政府」に成功したのである。 しかしこれらの改革は、触れてはならない世界的なネットワークを持つ白人社会への挑戦であった。フジモリ改革は旧支配階級の既得権益(政治・経済基盤)をずたずたに破壊したからだ。白人社会への挑戦はその後、米国からの不信と疑惑を招くことになる。今回も、米国は助けてくれなかった。有罪なら30年の禁固刑 元国家元首が自国の法廷で裁かれるのは、世界の歴史上初めてといえよう。しかし罪状について、フジモリ氏が直接タッチした確たる根拠と事実は、今日に至るも見当たらない。これは前トレド首相が不人気を挽回するために「証拠不十分」のまま突っ走った結果物に他ならない。 フジモリ裁判は今後早い段階から、刑事裁判の被告としてペルー最高裁で行われる見通しだ。今後、7件のうち2件の人権侵害により政治的な強権で有罪にとされれば、30年以上の禁固刑に処せられるとの見方もある。一方、中央省庁という大権力機構に挑戦し、官僚の既得権益に踏み込んだ安倍首相は省庁から集中的な逆襲を浴びたが、病に倒れただけで事なきを得た。 それに引き換え、白人社会に挑んだフジモリ氏は早期の刑の執行によって政治生命が絶たれるとの見方がある。しかしペルーのフジモリ派は国会で第4位の議席数を持ち、今後も議席数が増える勢いだ。それに次期大統領選は、ケイコ氏が最大の有力候補である。衆議院でフジモリ感謝決議 在ペルー日本大使公邸占拠事件ではフジモリ大統領の指揮により71名の人質(日本人24名を含む)が無事救出された。報告書によると、橋本内閣は平成9年4月24日の衆議院本会議で、フジモリ氏に感謝の言葉を贈っている。 橋本首相の感謝文の一部を下記に引用する。「今回、フジモリ大統領がこの事件をテロに屈することなく、人質を安全に救出するとの観点から、周到に準備を図って救出作戦が行われ、大部分の人質を無事解放して解決されたことに感謝の意を表したいと思います」「事件終結直後、私はフジモリ大統領と電話で会議致しましたが、私より、フジモリ大統領の努力に謝意を表したのに対し、同大統領よりは(中略)ペルー政府を信じて頂き感謝する旨の日本国民へのメッセージが伝えられたところであります」 昔から「元を忘れず、末を乱さず」という言葉があるが、フジモリ氏の日本国民救出という、大統領として政治生命を賭けた大恩を忘れてはならない。「フジモリ元大統領を救出する会」は、氏に感謝の意を込めてご恩返しをしたいと強く願うものである。政治裁判でなく公正な裁判を行うよう、ペルー政府に強く働きかけていくには、世論の力と政治力しかないのだ。【このコラムは毎週木曜日に更新。次回は10月4日(木)】>>メールマガジン「週刊木曜コラム」読者登録(無料)※山本善心の週刊「木曜コラム」のメールマガジン(無料)を開始しました。お陰様で毎日多数の方々より読者登録を頂いております。読者登録は上記にてお申込みくだい。 PS 山本善心さんの週刊「木曜コラム」は、とらのこどもお勧めメルマガです。 よろしければ、どうぞバックナンバーをご覧ください。

2007.09.28

-

原油はまだあるか、もうないか?

底なしのビールジョッキ------世界の原油が枯渇しそうにない理由(The Economist Vol 375, No. 8424 (2005/04/30), "A Survey for Oil" 所収の "The Bottomless Beermug," pp. 13-15) 「石油は人の心の中にあるのよ」というのは、アメリカの産油地帯でよく見かけるバンパーステッカーだ。これには一理ある。ダニエル・ヤーギンはピューリツァ賞受賞の石油史『石油の世紀』を書いたが、かれは石油の歴史が驚異的なイノベーションの連続だと論じている。1859年にはエドウィン・ドレイク大佐が、露天掘りではなく掘削によってペンシルバニアで石油を掘り当てた。これは古代中国の塩掘削の技法を応用したものだった。これが世界初の原油バブルを引き起こし、当然ながら原油が市場にあふれて価格が暴落してバブルは破裂した。1901年に、意外なイノベーターたちが、テキサス州スピンドルトップというまったく見込みのなかった場所で石油を掘り当てた。かれらは掘削管を単にたたき込むのではなく、回転しながらねじこむことで、ずっと深いところまで到達できるようにした。これはすさまじい自噴を引き起こし、10日で1100万バレルの原油が吹き出してきた。これが現代石油産業の誕生を記すことになった。これまた当然ながら、このバブルも原油がますます豊富になるにつれて崩壊した。それなのに、このイノベーションと過剰の歴史にもかかわらず、枯渇の懸念がまたもや業界の未来に暗雲を投げかけている。今回は本当に枯渇が近づいていて、過去とはちがってテクノロジーは助けにはこないぞ、と不幸の予言者たちは言う。もしかれらが正しければ、現在の原油価格は今後のますますひどい事態の先触れでしかない。明らかに原油は更新できない資源であり、いつかは枯渇する。その日が遠からず間近に迫っていると考える人々は、普通はハバードのピークを指摘する。M・キング・ハバードはシェル社にいた地質学者で、1956年にアメリカの原油生産が1970年代初期にピークを迎え、その後は減少すると予言した人物だ。確かにアメリカ48州からの原油生産は、実際に1970年頃にピークを迎えた。現在の枯渇をめぐる論争は、世界的な「ハバードのピーク」がいつやってくるか、という話についてのものだ。アメリカ地質研究所は、2000年に包括的な調査を行い、そんなピークははやくても20年は先だと結論づけた。IEAも大まかにどういしていて、必要な投資さえ行われれば、原油供給は2030年以降まで制約されることはないと論じている。だが、真っ向からこれに反対するアナリストもいる。石油悲観論者たちの希望の星は、コリン・キャンベルとジャン・ラヘレールだ。引用されることの多い1998年の「サイエンティフィック・アメリカン」論文で、かれらは世界的なハバードのピークは、ちょうど今頃(2005年頃)だと予想していた。『ガソリン切れ』だの『石油の終わり』だのと題名の陰気な本も山ほど出ている。そして石油悲観論者の投資銀行家であるマシュー・シモンズ氏は、五月にサウジアラビアの原油生産の維持可能性を疑問視する本を刊行予定だ。翻訳:Mr.YAMAGATA Hiroo (hiyori13@alum.mit.edu)リンクのオリジナル翻訳全文を、どうぞご覧ください。 原油は、いつか無くなる、、そのとおり。もったいない、、そのとおり。 誰かが何か作為を持って何かをしている。儲かっている奴を探せ。そいつだ!! さて、皆さんはいかがお考えでしょうか? 記:とらのこども

2007.09.27

-

お月見どろぼう

私の住んでいる愛知県のある地区では、中秋の名月の夜、なんと、市内にどろぼうがいっぱい出没します。お月見の菓子、ジュースなどが狙われます。どろぼうたちは、1人で、または数人で、あるいは5~10名くらいの徒党を組んでところかまわず押し入ります。怖いっ!!「ピンポン、ピンポーン。」「お月見どろぼうで~す。お菓子くださ~い。」「どうもありがとう!?」、と言っては次の家へとまた行きます。この礼儀正しいどろうぼうさんたちは、近所に住む幼稚園児から小学生たち。園児はご近所数軒をお母さんといっしょに、お月見どろうぼうに行きます。ですが、小学生の高学年にもなると、どの家がお菓子がすごいとかを携帯で連絡しつつ、市内をどこまでも自転車で走り回っています。煩雑な「ピンポーン」に応答するのが面倒な家は、家の前にお菓子を出してあります。それから「お月見やってません」といった張り紙をしています。(ピンポン避けのため)中には本当にどろぼうみたいなのがいて、家の前に出してある菓子をそれこそ根こそぎ持っていってしまいます。とはいえ、自転車の前にも後ろにも、山盛りの菓子を積んで歩いている小学生たちは、とてもうれしそう。うちの娘はちゃんともらえたかなあと心配です。名古屋効外には、こんなお月見の風習が今も残っています。ちなみに名古屋郊外では高い建物がないので、東に夕日が沈む頃、西から月がのぼる(~月は東に日は西に)が見られます。太陽は日没前きれいなオレンジに輝いて、月は淡く黄色く、大きく見えます。なかなか佳い景色です。今夜の満月、きれいに見えるといいですねえ。自転車で走る小学生たちには見えてないかもしれませんが・・・。記:とらのこどもPS 皆さんは、満月を見られましたでしょうか? とらのこどもは、残念ながら見逃してしまいました。見たかったなあ。。。

2007.09.26

-

男を口説く。ちゃんと口説く。

例えば、気になる男との初デート。 2軒目のバー、一番隅の席でさりげなく恋愛モードを醸し出し、手つなぎに成功。 自然の流れで「バイバイKiss」をされ、2回目のデートで「長いKiss」。 3回目デートの終わり際、酔ったふりして同じタクシーになだれ込み、“彼宅”へ。いよいよお泊りで既成事実も完成! で、すっかり恋人気分を満喫していた頃に、電話越しで相手の男が言うわけです。 「アレ? オレ達別に付き合ってはないよね?」こんな経験に覚えがあるという方は、そのとき男のココロを無防備な状態にして、恋愛モードに引き込んだと思い込んでいたかもしれませんね。 でもそれは間違い。 無防備にしたのは、彼の“男性本能”。 そして引き出したのは、彼の“下心”だったんですよ。ココロをちゃんと掴まないと、その恋は実らない。 逆に、カラダをあげなくても、既成事実なんかなくてもいいんですよ。 男のココロを無防備にさせる一番の方法。 それは…… 以上、潮凪洋介さんのエッセイから転載。(参考)潮凪洋介オフィシャルサイト:http://www.beautytouch.co.jp/ 活動ブログ:http://www.shionagi.com/ 大人の週末社交ラウンジ LOVE GROOVE http://www.beautytouch.co.jp/c_04/reg.php PS わざわざ教えられなくても、皆さんご存知ですよね!! 自然にそうしてらっしゃる。それはわたしが1番よく知ってます。 それは「男の下心ではなく、真心を無防備にさせること。」です。

2007.09.26

-

坂東武士の原風景

武士の発生□ 坂東は武士の原郷である。□ 武士は坂東に生まれ、坂東に育った。といっても、それは平安末期から鎌倉時代にかけてのことであって、言葉としての「武士」が生まれたのは意外にはやく、『続日本紀』によると奈良朝元正女帝の養老五年(721) 正月の詔に出てくる。文人と武士は国家の重んずるところであり、医術・卜筮・方術は昔も今も貴ばれる。百官の中から学業を深く修め、人の模範とすべき者をあげて、後進を励ますこととしたい。 □ ということで、武芸に秀でた正七位下佐伯宿禰式麻呂はじめ四人が褒賞されている。この武芸に秀でた武士の筆頭にあげられた佐伯宿禰は、平時は宮城の佐伯門の警備にあたる佐伯部を中央で管掌し、戦時は先祖を同じくする大伴氏と共に軍事的任務に就いたから、正に「武士」と呼ばれるのに相応しい初期の一族であった。以上は、坂東千年王国論より転載。 しかし宮廷内に創設された武士階級は、たとえば朝鮮の両班と同じで文官優位であり、 武士たちは文官たちよりも、一段、低くみられた。武士階級が真に認められるのは、 鎌倉を創設した源頼朝まで待たねば成らない。ところで、日本近代における各分野の史学は一様に西欧との比較に始まる。平たくいえば、日本にも西欧と同じものがある、という観点から歴史が見直されたのである。世界史との普遍性・共通性を見出そうとした。そこで発見されたものが、封建制であり、それを担う武士であった。戦後になって、武士は地方の在地領主として、中央の貴族政権を打倒する革命の担い手とする領主制論と、武士は支配手段として武力を持った集団とする職能人論が出た。そして1980年代以降、職能人論を土台とする軍制史の研究は、地方の在地領主ばかりでなく、中央の軍事貴族をも発見した新領主制論が出された。(前出・坂東千年王国論より) 日本の徳川封建制というものを考える上で、古(いにしえ)の坂東武士の流れがあった うえで、鎌倉、室町、そして徳川の時代へと来ている武士の時代が来ているわけで、 そして、源流となった坂東武者というものを考えざるを得ない。 一所懸命という言葉を産んだ、坂東武者。 坂東八平氏といえば、中央の傍流のようでいて、父系の血筋が平氏につながるだけで、 実態としては、土着豪族の母系氏族の延長線上なのが実情であろうと思われる。 NHK大河ドラマでは、戦の後に武田信玄より「本領安堵」を言い渡され、ははーっと 平伏しているが、これこそが一所懸命の姿、我が領地を守る姿だったろうと思う。隋、そして唐の勢力が盛んになり、半島にある百済、新羅、高句麗などの国々が圧迫され滅ぼされ、そのときに大量の移民が日本に入ってきた。この連中が多量に入れられたのが今の東京、埼玉にあたる。この地域はそれらの連中によって拓かれた。それまでの関東平野は、茫々たる原野と森林だった。だから、坂東武士の原型はたぶんに朝鮮人であった。以上は、海音寺潮五郎・司馬遼太郎「日本歴史を点検する」より転載。 日本を徳川300年の平和へといざない、明治維新の大転回へといざなう武士たち。 その源流が関東武士・坂東武士であることは異論を持たない。 そしてその源流のひとつが、朝鮮半島からの移民であったことを知らない人が多い。 地理、歴史、政治体制の差異から異なる運命を歩んできた両国であるが、 同じ祖を持ち、共有するものが少なくない。 日本とは何か、日本人とは何か。歴史と、地理と、隣人から、学ぶことが多である。 独立した島嶼であるからと言って、完全に独立したものと思っては誤りであろう。 100年前も、500年前も、1000年前も同じ場所にあるのだから。 記:とらのこどもPS 司馬遼太郎さんが、いにしえの朝鮮南部と日本は同じ民族であって、ちょうど 今のイギリスとアメリカの関係であった、と本のなかに書いてあった。 元の強い絆を再構築できるかどうかは、純粋に我々の意思にかかっている。 それを邪魔するものは、それを恐れる者たちである。

2007.09.24

-

こどもの成長(ゆうちゃん・再掲)

ゆうちゃんは、子どもらしく、めっちゃめちゃ元気。別の言い方では、やんちゃ。悪い。でも、お母さん大好きで、とてもよい子だ。お母さんの弟さんが京都にいる。このおじさんがゆうちゃんをとても可愛がっている。それで、京都に遊びに行かせることになった。去年の冬。ゆうちゃんは、小学1年生。ゆうちゃんちは、自宅から名古屋までは地下鉄、バスを乗り継いで1時間ほどかかる。それで、お母さんがJR名古屋駅まで送り、「のぞみ○○号の○両目に乗ったよ。よろしく。」と弟さんへ電話する。京都に無事、到着。新幹線ホームにおじさんや従兄弟たちが迎えに来ていて、楽しい楽しい休日が始まる。ひとりきりの新幹線旅行だ。ひとりで新幹線に乗って大丈夫だった?寂しくなかった?と、みんなが聞くけれども、「ぜんぜん、大丈夫ぅ~。」とゆうちゃんは平気。子どもはたくましい。さて、楽しかった休みも終わって、帰る日になった。京都駅のホームで、おじさんちのみんなが手を振って見送る。「ゆうちゃん、またおいでね~。」「次は、名古屋に遊びに行くからね~。」名古屋駅の新幹線ホームでは、お母さんが待っていた。ゆうちゃんの乗った新幹線が無事に到着。降りてくるゆうちゃんを、待っているのだ。おかしい。乗ったはずの車両から降りてこない。新幹線から、もう降りてくる人はいない。他の号車へ探しに行くけれども、やっぱりいない。弟さんへ電話する。間違いなく、のぞみ○○号に乗ったという。○号車も間違っていない。でも、どこにもいない。ホームをかけずって探す。改札にも行って見る。も一度、ホームを探す。いない。別の改札へも探しに行く。いない。駅員に相談。もうすでに、おかあさんは取り乱し始めている。駅員は冷静に聞き取りをしてくれて、まずは呼び出しをしてくれた。でもいない。手分けして在来線ホーム、名古屋駅コンコース内も探してくれた。時間はどんどん過ぎていく。10分、20分、30分、、、。警察に行き、捜索願いを出す。おかあさんは、もうぼろぼろに泣き崩れている。もしかすると、誘拐かも。もしかすると、何か事故か。とにもかくにも、ゆうちゃんはどこにもいない。おじさんが名古屋まで駆けつける。実はゆうちゃんちは、母ひとり、子ひとりの母子家庭なのだ。お姉さん、大丈夫だからと肩を抱く。お母さんはおお泣きで、おめいている。ところで、ゆうちゃんはといえば、、、。実は、家にひとりでちゃんと帰っていた。途中、親切な人がいっぱいいたらしい。名古屋駅でどうしてもママに会えず、仕方ない。自分で帰ろうと心に決めた。地下鉄の乗り方も、切符の買い方も、乗り換えも、、、、途中、途中で出会ったおじさんや、おばさん、お兄ちゃんや、お姉さんが教えてくれた。バスに乗るまでも、知らないおじさんが案内してくれた。事情を言って「お願いしますね。」バスの運転手さんに託してくれた。それで、ゆうちゃんは無事に自宅に帰った。鍵を持ってなかったから、そのままお母さんの帰宅を待っていた。ゆうちゃんは、今日も元気で、悪くて、やんちゃだけど、お母さんのこと大好きだ。お母さんも、ゆうちゃんをすごく可愛がっている。小学2年生になって、去年とは見違えるほどまた成長したようだ。ただし、次から京都に行くときは、ゆうちゃんもMY携帯を持っていくらしい。 子どもは大人が思っている以上に、たくましい。立派だ。大人だと思う。 男の子であればなおさらだ。ちなみに、とらのこどもも小学6年生くらいからは、 成長していないなあ、と思っている。身体は成長した、もちろん、経験も積んだ。 でも、精神的な部分はあの頃と変わりない気がする。 記:とらのこども

2007.09.19

-

盧政権と韓国大統領選

盧政権と韓国大統領選日本を取り巻く国際情勢/山本善心の週刊「木曜コラム」より、ご紹介します。時局心話會 代表 山本善心氏 注目の野党ハンナラ党の大統領候補指名選は、公認候補である朴槿恵候補(55)との一騎打ちで、李明博(イ・ミョンバク)前ソウル市長が勝利した。李・朴氏は票差2452票の接戦で、直接投票(一般国民や党員対象)で朴氏が一歩リード。しかし今回から電話世論調査結果(朴30%、李40%)が加味されたことで李氏が逆転するという、選挙システムによる辛勝であった。敗北した朴氏は李氏と笑顔で握手し、「敗北は敗北として認めたい。李氏の勝利を祝福したい」と宣言。 朴氏の敗北宣言と潔い態度に、居合わせた有権者は拍手と歓声を贈る。候補指名での選挙戦は事実上泥沼的な非難合戦であったが、李氏の勝利に寄せた朴氏の鮮やかな引き際は爽やかな後味を残すものであった。 李氏は「私と手を繋いで政権交代の道に進もう」との熱い思いを投げかけたが、指名候補の決着がついた以上、朴氏も韓国保守の再生のために同意・協力を惜しまないと見られる。選挙後のトラブルが常態化している台湾とは事情が違うとはいえ、自由と民主国家としての模範をしました、後味のよい選挙戦であった。李明博という人物 李氏の両親は、かつての植民地時代に韓国から大阪に渡った。敗戦で李氏が両親とともに韓国に戻ったのが4歳の時。その時代の韓国は、今の北朝鮮に近い貧困の時代である。李少年もマッチや餅を露店で売って飢えをしのぐしかなかった。大学時代もゴミ回収の肉体労働で生活費と学費を工面しながら卒業したという。 高麗大学時代には学生運動家となり、2年生で投獄されたこともある。李氏は朴氏の父・朴正熙政権時代に起きた日韓国交正常化反対デモを指揮する学生運動の大幹部であった。一方の朴氏は母の死後は父・朴大統領のファーストレディを務めている。育ちの良さと経験から来るマナーの良さは、朴氏の歴史を物語るものだ。 李氏は大学を出てから、実力のみが問われる経済界を選択し、現代建設に入社した。創業者の鄭周永(チョン・ジュヨン)氏は李氏の実力を見抜き、わずか35歳で社長に抜擢する。70年代は全斗煥大統領のもと「漢江の奇跡」という時代の波に乗り、李氏は現代グループの隆盛に貢献した。ソウル市内の景観実績 李氏は92年から政界に転身、国会議員を二期務めた後、2002年にソウル市長に当選。現代建設時代にはマンションの周囲に緑をたくさん植樹するなど、単なる金儲け主義ではなく自然と共存する理想の住宅を建設した。ソウル市長時代には現代建設での経験を生かし、汚い都心の橋や川の復元に努める。 李市長は都市改革やソウル景観の復元、交通体系を改革し、公園や美術館を増やした。ソウルの中心を流れる清渓川の復元は、ソウルが世界的な近代都市として評価される大事業であった。李氏の持つ住宅理念、夢とロマンの大計画に、当初は反対する市民も多かった。 しかしこれだけの政治的実績を持つ李氏とは言え、今回の選挙では決してすんなりとはいかなかった。予備選の最中にも不正蓄財疑惑による道徳性を追及されていた。これは朴氏側から持ち出されたものだが、“政治とカネ”をほじくり出せばきりがない。韓国の赤化統一運動 李氏がハンナラ党の大統領候補に決まったことで、与党陣営も“統合新党”作りに着手しているが、なかなか決定的な候補者は出てこない。与党ウリ党は事実上解体状態になっており、今のところ野党ハンナラ党に一歩リードされている。 そこで“統合新党”が考えた挽回策が、盧氏訪朝による南北首脳会談だ。2000年6月の第一回南北首脳会談は共同宣言で、「連合制と連邦制の混合方式」による統一法案の合意であった。これは韓国憲法に違反し、北朝鮮と同じく左傾化することで反国家的・反米的な国家とするものだ。 つまり第一回南北首脳会談で合意した内容は、両国首脳が対南赤化統一を目指すもので、韓国を北朝鮮に売り渡すに等しいとの見方が大勢だ。北朝鮮主導による南北統一を目指す金大中、盧武鉉両政権の狙いは韓国の北朝鮮化である。特に盧政権の強引な左傾化政策は、任期終了4ヶ月前を控えて露骨な動きが見えてきた。金正日に忠誠を誓う人たち 韓国では、歴代政権が60年余り脈々と築いてきた産業化、言論の自由、私有財産権、民主的なルールを無視し、メディアを用いて国民を扇動し、民主国家から共産主義国家に転換を図る動きが顕著だ。盧大統領は金正日政権に対する屈従と忠誠を誓う政権であるかのようである。韓国メディアは平和主義を表看板にして、金正日氏を平和の神様へと神格化した。 盧政権が6カ国協議で、北朝鮮の核開発を停止させるどころか、必要な米や重油を援助してきたのは周知の通りだ。北朝鮮は韓国の確かな援助によって核開発と核保有を可能にしたといえよう。今では韓国の有権者の中で、10%近い金正日政権の樹立勢力と、10%近い同調勢力が猛威を振るっている。韓国を共産主義国家に それでは保守系の勢力はどのくらいなのか。各調査資料による平均値は30%前後とみられている。残りの50%が無党派層というわけだ。全斗煥や盧泰愚の時代、筆者には韓国にたくさんの友人知人がいたが、金泳三政権以来左翼政権となり、筆者の情報源や活動の場が縮小された。韓国では大統領の権限が圧倒的に強く、大統領次第でどうにでも変わる国柄だからである。 このように盧政権は左傾化と親北政策で、韓国をすっかり共産主義国家に塗り替えようとする革命政権になった。その革命とは、自由と民主主義、人権を尊重する自由民主社会を、メディアを用いて壊そうと画策するものだ。反対する新聞には規制を加えると脅し、今日の体制や価値観を変えてきた。 北朝鮮は金正日氏が絶対的な権力であり、彼に忠誠を誓うのが国民の義務と責任である。表面で「平和主義」を唱えながら、その実態は気に入らない国民を監視・拷問・虐殺で抑制・弾圧し、一日二食にやっとありつける国民を大量に生み出した。12月の大統領選では、ハンナラ党の李氏の当選によって韓国は救われよう。日本の孤立化 今、6カ国協議の情勢は北朝鮮に有利になっている。中国と韓国が北朝鮮に経済支援を行ってきたが、ブッシュ政権が対北融和政策に転換したことは大きい。ロシアは6カ国協議に参加しているが、意見も述べずに沈黙を決め込んでいる。 残る日本は孤立化に向かっているかのような印象を与える論調が、大手を振ってまかりとおる。しかも北朝鮮の対日政策は、日本の孤立化を狙うものにほかならない。米政権の対北政策転換や自民党参院選の敗北は、北にとって有利に作用した。日本の安倍政権による北朝鮮や朝鮮総連への締めつけは効果をもたらしている。北にとって拉致のツケは大きく、安倍政権の対北強硬政策は大きな痛手だ。 しかし今後の6カ国協議で、北朝鮮は中韓の反日感情や歴史観を表看板にして「対日強硬政策」に打って出ると見られる。日本への威嚇の後で対日穏健政策へと変わるのは、日本の経済支援と賠償金が目的だ。考えてみれば韓国や米国も、金正日氏の権謀術数に振り回されてきたが、安倍政権だけは毅然とした態度を示している。大統領選への戦略 筆者は弊誌で「盧大統領を取り巻く人脈並びに政界や政権中枢に入り込んでいるのは北の工作員や韓国の左翼人士で、彼らが連合してついに青瓦台を掌握した」と述べてきた。これは金泳三政権時代から始まった。彼らは80年代後半から韓国の言論や教育、市民団体、労働団体、行政機関に深く食い込み、盧時代には政権中枢へと入り込んだ。 12月の大統領選は「金正日か韓国保守か」の命運を賭けた戦いになる。ハンナラ党の李明博VS左翼候補の戦いは、とんでもない事態に発展するかもしれない。 今まで南北両首脳が演出してきた“平和主義”は、韓国を北朝鮮の支配下に置くことが明白になった。左翼系人士の見事な戦略で、韓国の有権者は何度も騙されてきたが、がんばれ、韓国内の保守系たちよと言いたい。12月の選挙は貴国の将来を決する大統領選なのだ。 以上、日本を取り巻く国際情勢/山本善心の週刊「木曜コラム」をご紹介しました。 時局心話會 代表 山本善心氏です。とらのこどものお勧めです。 メールマガジン「週刊木曜コラム」読者登録(無料)

2007.09.19

-

素朴な疑問(キスって、、)

ふと思った素朴な疑問。どこまで友だちで、どこから恋人になるんだろう?キスを一度すれば、恋人か?それは違うような気がする。一度したところで、恋人じゃないって言われそう。気持ちと行為が同時進行でリンクしてればいいんだろうけど、がっちり固定されている自動車のタイヤでさえ、内輪差があるように、男性と女性には時間差がすっごくある。男性自身、女性自身にも、時間差があると思う。例えば、行為先行の場合、初めてのキス。2回目、3回目のキス。もっともっとたくさんのキス。A,B,Cっていう行為の隠語が、昔々の高校生にはあったが、Bに行っても、Cに行っても、恋人かどうか。そもそも恋人ってなにか、友だちってなにか。。。そこから考え直さないと、気持ちも、行為も、意味があるようなないような。行為はあっても親しくない恋人よりも、しっかり親しい気持ちのある友だちは、男女問わずほんと値打ちがある。そう思う今日、この頃である。記:とらのこども PS とはいえ、キスはしたい。

2007.09.18

-

【gradation 】

新英和中辞典 第6版 (研究社)よりgra・da・tion /gredn, gr‐/ →用例:by gradation 徐々に.1a 徐々に変化すること,漸次的移行,段階的変化.→b [しばしば複数形で] (移行・変化の)段階; 等級,階級,順序 〔of,in〕.→用例:the gradations of[in] color in the rainbow 虹のさまざまな段階の色.every gradation of feeling from joy to grief 喜びから悲しみまでのあらゆる段階の感情.2 【画】 (色彩・色調の)ぼかし,濃淡法,グラデーション.【GRADE+‐ATION】カレーライスのように、ごはんとルーが別々で出るときに、子どもは全部をかき混ぜてから食べるけれども、大人になれば適度に混ぜつつ食する。日本の料理は、ご飯、種々のおかず、汁にお新香。それらを順々に口に運び、食する。当然、口の中の味わいは、そのときの配合によって味が変わっていく。それを「口内調味」というそうである。参考:質問広場/http://question.woman.excite.co.jp/kotaeru.php3?q=2074934とらのこどもは、お酒と、コーヒーに凝ったころがあって、(若造のころですが、、)そのときに好きだった飲み方は、水割り:氷は大ぶりが好き。。解けすぎはいけない。継ぎ足すときは、まずウイスキーを少しだけ、次にミネラルを注いで軽くステアする。最後に、も一度ウイスキーをたらして、表面に浮かべるやり方。これは、一口目はストレートに近いガツンとした味があり、二口目、三口目と薄くなり、下のほうは、水に近い淡い味わい。アルコールのグラデーションをグラス内に作るんですね。ウイスキーフロートという飲み方です。ぜひ、お試しアレ。コーヒー:これも甘みと、クリーミーさのグラデーションを作って楽しみます。砂糖はできればコーヒーシュガー。グラニュー糖のときは、先にコーヒーをかき混ぜてから砂糖を沈めます。スプーンで混ぜたりはしません。砂糖は底に沈殿させておきます。ホンの軽く、上層だけをスプーンで回し、フレッシュを注ぎます。フレッシュがくるくる回転して渦を巻きます。渦が広がって、少し沈み始めたころに、口をつけ、苦くて、クリーミーな一口目を飲みます。飲んでいくと次第にクリーミーさが無くなります。コーヒーの苦味、酸味を味わいつつ、下のほうに近づくほど、砂糖の甘みも強くなってきます。そして最後には、とろとろの甘い砂糖を含むコーヒーをひと啜り(すすり)楽しむ。空に青色や、赤色のグラデーションが描かれるように、こころのなかにも、あらゆる段階の感情がグラデーションのように渦巻いている。ところで、山本五十六の言葉にこういう言葉がある。苦しいこともあるだろう。 云い度いこともあるだろう。 不満なこともあるだろう。 腹の立つこともあるだろう。 泣き度いこともあるだろう。 これらをじつとこらえてゆくのが男の修行である。苦しい、不満な、泣きたい気持ちを耐えて、耐えて、自分を自分で温かく見守りたいものである。味わいも、こころも、グラデーションのあるほうが味わい深いような気がするし、もともと日本人は、こころのグラデーションがよくできているような気がする。切れてはいけない。じっと耐えて他日を期するのだ。記:とらのこどもPS 上記のことばは、男を人間に変えて読めば、より普遍的だと思いますが、 この修行は、女性のほうがよりよくできているように思うから。 やっぱり、泣き虫な男の子にこそふさわしい。

2007.09.16

-

けんか

「夫婦喧嘩は犬も喰わぬ」、などといいますけど、けんかするというのは、喧嘩するほど仲良くなったというのが普通やと思います。この喧嘩。もし片一方だけが一方的に悪いときは、けんか自体が長続きしないそうです。ということは、両方とも悪いところがあって、喧嘩を延々することになる?そう言われてれば、そうかなあと得心。ねちねちとした喧嘩。爆発的な殴り合いの大喧嘩。喧嘩と火事は江戸の華、という言葉もありますが、「てやんでぇ、こちとら江戸っ子よお~。」とか、「あんたあ~っ。こらー。このひょうろくだまっ!!」とか、「てぃ~っ」というような江戸言葉は喧嘩に似合う。粋な喧嘩はしたいけど、野暮な喧嘩はしたくない。それにしても、取っ組み合いの喧嘩、ねちねちとした夫婦喧嘩。それも相手があればこそ。健全な喧嘩をしている人は、滅びつつ有るのかも知れませんねえ。たまには、盛大に言い争いも良いのかも。。。それでこそ、夫婦だし、それでこそ親友のような気もしてきました。記:とらのこども

2007.09.11

-

ひとりの時間

とらのこどもは会社員。出張が多い。宿泊する出張が少なくないので、ホテルでひとり泊まることになる。だれか知り合いに連絡して会うこともあるけれど、気の置けないそうした人は多くはいないし、皆さん忙しいので毎日会うわけにもいかない。自然、ひとりきりの時間ができる。ひとりのときは、ゆっくり寝ることが多い。リラックスして、手足をのばして、安らかに、長時間ねむる。まれに10数時間寝ることもある。そんなにたくさん寝た時は、健康だなあと思う。自分で自分に感心する。(健康でないと長時間寝られないそうだ。)どんな場所でも、コトンと簡単に寝るのが特技だ。寝ることに飽きると、本を読む。ネットでブログを書く。しばし思索にふける。こどものころから、想像の世界で遊ぶのが好きだった。今も大好きだ。例えば、その世界で自分は水になる。朝、太陽があたると身体があたたくなって、すうーっと蒸散しちゃう。水蒸気になって空を飛ぶ。でも上のほうはまだ暖まってないから、「うっ、寒っ(さぶっ)。」って感じで凝固して雲になる。ほかにも同じように下から上がってくる奴と、もこもこ雲になる。すこしずつ暖まってくる。朝1で上空に来たから、雲の1番上の場所。だから、見晴らしもいい。あっちこっちの雲頂が見渡せる。とってもきれいだ。また暖まって、すうーっとまた水蒸気になる。もっともっと上の方まであがっていく。夏はエネルギーがいっぱいで元気だ。。。だからぼくも元気いっぱい。ほかの蒸気さんたちとたわむれて空を飛ぶ。気持ちいい。そんな訳のわからない空想の世界で、飛行機の窓から空を見ている。ときどきひとりの時間は寂しく思うけれども、ひとりの時間は、いろいろ考えているようで考えていないような時間だから、現実の世界のもろもろを支えてくれてると思う。テレビはそうした想像の世界を育まないと思う。ほんとは本の世界が面白い。それは自分のバーチャル世界とSETだから。頭の中に本の世界がイメージであるから、ハリーポッターも映画のイメージと一緒になって、想像の世界で飛び回るし、勝手にセリフをしゃべる。ハリーポッターの新作が書けちゃうなあって思うほど。ひとりきりの時間。ときどき持ってますか?ひとりきりにときどきなると、家族や知人のありがたみもわかる。いつも、ほんとにありがとう。。記:とらのこどもPS カメラのバッテリ買いました!(私信で失礼いたします。)

2007.09.09

-

雨

よく雨がふる。ザーザーと降るときもあれば、春雨じゃ、濡れて参ろうという雨も降る。昨日は、台風の影響だろうか、朝のうち結構な雨だった。午後からも、場所によりすこし降っていた。わたしはKTXの車中にいた。窓の外に畑が広がっていて、ぶどうがたわわに実り、雨に濡れそぼっていた。ただただ、雨が降る。ただただ、見ている。隣りに人がいる。ただ知らない人だ。そのひとも、ただただ雨を見ている。KTXの窓から、二人で、ただただ雨を見ている。そうしたときに、ふっとふたりの波長が合うときもある。ただ、昨日はそうしたことは無かった。よく雨が降る。それだけ。記:とらのこども

2007.09.07

-

わたしがそれと信じている日本史NO.1

わたしがそれと信じている日本史シリーズ。ここに紹介するものは、いつか、どこかで本などで読んだものです。本当かどうかはわかりませんが、歴史で通説とされていることは本当か!?というえば、本当のところはわからない。。。ということがいっぱいあります。有名なところでは、源義経が海を渡って、ジンギス・ハーンになったという話しもあります。日本人から見れば、夢も、ロマンスもある。ウソのようなホントの話しかもしれません。今日のお題。「大化の改心で暗殺された蘇我入鹿は、正式な日本の天皇だった。」「蘇我入鹿は、実は聖徳太子だった。」聖徳太子では、あの有名な中国への書。「日出る処の天子、書を日没する処の天子に致す」(「日出處天子致書日沒處天子」『隋書』に記録あり。天子とは素直に読めば天皇でしょう。参考 : 聖徳太子出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E5%BE%B3%E5%A4%AA%E5%AD%90詳しい解説は、休日に記載します。興味のある方は、お楽しみに。。。この話し。わたしは密かに信じています。皆様はいかがでしょうか?記:とらのこども

2007.09.06

-

全国の皆さん、おはようございま~すっ!!

「ラジオ体操の歌」藤浦洸作詞・藤山一郎作曲新しい朝が来た 希望の朝だ喜びに胸を開け 大空あおげラジオの声に 健(すこ)やかな胸をこの香る風に 開けよそれ 一 二 三新しい朝のもと 輝く緑さわやかに手足伸ばせ 土踏みしめよラジオとともに 健やかな手足この広い土に伸ばせよそれ 一 二 三この歌のメロディがすらりと出てくれば、「夏休み、ラジオ体操へ一生懸命、通ってましたね!」ということになると思います。むかしは毎日流れていたけれど、今もなおこの歌が流れるかどうかは知りません。知っている方があれば、どうぞご指摘くださいませ。さて、とらのこどもが若人だった20歳の夏休み。とある朝、この歌で目が覚めた。いつも良く聞いたあの声だ。「全国の皆さん~、おはようございますっ!!今朝のNHK全国ラジオ体操は、長野県。信州上田市からです~。」たくさんの上田市民の皆さんが、上田市の上田城址(現公園)に集まっていた。今まさに、ラジオ体操の全国中継が始まろうとしているのだ。なんととらのこどもは、大勢の上田市民の皆さんがいるまんまん中でいた。シェラフにくるまって、寝ぼけて、ころがっていたのだ。ラジオ体操のテーマ曲「新しい歌」が流れる。寝ぼけたまま、シェラフから飛び起きる。上田の皆さんと一緒にラジオ体操をする。参加記念のバッジまでもらってしまった。ながらく、そのバッジはわたしの宝物になった。NHK全国ラジオ体操に参加した。そう思い出だすだけで、気持ちが高揚したものだ。記:とらのこども注)上田は、戦国時代における真田幸隆、昌幸、幸村の真田三代の活躍で、 有名なお城です。関が原のときには、秀忠率いる東軍を長く足止めし、 徳川主力軍は、ついに天下分け目の合戦に間に合わなかった。

2007.09.05

-

良人

おっと〔をつと〕【夫・良=人】 《「おひと(男人)」の音変化》配偶者である男性。結婚している男女の、女性を「妻」というのに対し、男性をいう語。亭主。「―のある身」妻。「彼氏いますか?」「彼氏と言われへんかも知れへんけど、今、いいひといてるねん。」などと関西弁では言うので、いいひととは想い人のことも含む使い方もある。「良人・おっと・いいひと」と言われて悪いことはできないし、当該女性から求めていることは悪いことでなく、良いことなのは明確だろう。だが、毎日、食わねば生きていけないし、喰うためには働かなくてはならぬのは世の中の道理である。人間の男性も、雄の動物であるからには、猛々しい性質もあり、当然、外でも内でも、争いも、諍いもある。強力な性欲に支配されてもいる。良いこともすれば、過ちも犯す。当該女性を守りもすれば、最大の迫害者にもなる。それでも、「良人・おっと・いいひと」としての自覚があればこそ、「良人・おっと・いいひと」であろう。もし万一。当該女性が先立つ事態があったときには、「あなたと一緒になってよかった、、、。」と言って必ず死なせてやるから。そういう自負が、「良人・おっと・いいひと」にはあるべし。したがって途中経過においての非難轟々、、、甘んじて受けなければならぬ。いつか理解してもらう日を待つだけである。「良人・おっと・いいひと」とただひとりの女性に言ってもらうためだけに生涯、頑張り続ける人は、きっと良い人であろう。この代償。重いか軽いか。どのように感じるかは、あなた次第である。記:とらのこどもPS その覚悟があればこそ、妻にどんなわがままも言う。 母親に対しても同じこと。

2007.09.04

-

日本語・大阪弁

「今日は休みでんねん。」「この車、ちょっと借りてまんねん。」文末の「でんねん」、「まんねん」という言い方は、昔ながらの大阪弁らしい、いかにももっちゃりしたものの言い方として、今ではそれだけで若い人だけでなく、多くの人の笑いを誘う。吉本新喜劇を見ていて、そのように感じる。「あんたはん、なに言うてまんねん!」「なん、で・す・か~?」「なに言うてまんねんって、聞いてまんねん。」「「なん、で・す・か~?」「なに言うてまんねんって、聞いてまんねんって、聞いてまんねん。」「はあ~。まんねんはんでっか~。」これだけで、漫才のようになるから関西弁はすごい。ところで、「でんねん」「まんねん」は、「ですのや」「ますのや」が音変化をとげた形である。共通語において、「ですのだ」「ますのだ」という言い方はあり得なけれど、大阪弁では、「今日は休みですのや」「今から花見に行きますのや」という言い方が許される。その「ですのや」「ますのや」が、「でんねや」「まんねや」からさらに、「でんねん」「まんねん」と発音されるに至ったのだが、「です・ます」の下にさえ「ねん(のや)」を付けて言うところがいかにも大阪らしい。一方で「です・ます」を使って相手を尊敬しながら、同時に「ねん」を使って、相手と自分の間の垣根を外すのである。共通語の「のだ」とは違って、大阪では「のや」「ねん」が、「自分の手の内を開いて説明する」という言い方の、一種の終助詞のようなものに変質しているということだが、より根本的には、相手を尊敬することと、垣根を外すことが、大阪人の感覚的においては、立派に共存できるということである。「です・ます」を使って相手を尊敬してしまったら、もはや必然的に相手との距離を大きくとることになってしまう、というのではいかにもぎこちない。相手との壁を取り去ったら、自然に相手をぞんざいに扱うことになる、では、いかにも単純、粗野である。あくまで相手を尊敬しつつ、同時に壁は取り去る。それが都会人の対人接触の身のこなしというものであろう。「でんねん」「まんねん」とは、このような都会的洗練を象徴する言葉である。以上、尾上 圭介(オノエ ケイスケ)先生の「日本語を歩く」より。東京大学文学部 日本語日本文学所属 助教授 http://www.l.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/teacher_detail.cgi?id=65ps 京都弁であれば「何を言うてはるんですか?」「はりまんねん」になる。参考まで、とらのこどもは、関西弁でも京都弁がベースになってます。河内のど真ん中に長く住んでましたが、きつくて馴染みませんでした。河内とは、古くから木綿工業が盛んで、言い方も考え方もリアル(現実的)な場所です。それだけに、突っ込みがきつい。言葉も同様やと思います。人間関係は遠からず近からず。近づきすぎず遠すぎず。間合いこそが妙。記:とらのこども

2007.09.03

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

-

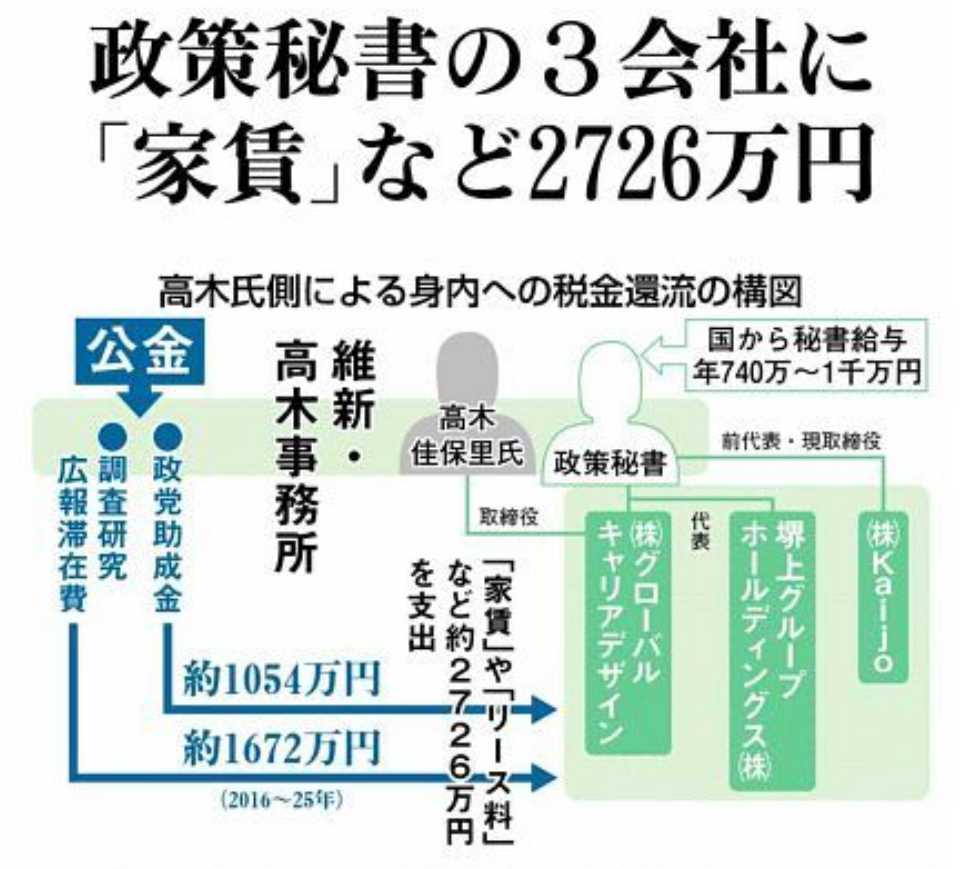

- 政治について

- また維新。公金環流。身を肥やすクズ…

- (2025-11-20 18:03:36)

-

-

-

- みんなのレビュー

- 茅野市の…

- (2025-11-20 17:35:54)

-