2021年10月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

【 東京歩きめぐり 第211回 】 錦糸

2021年10月23日(土)快晴秋晴れ。前回と同様、歩きめぐり日和。今回歩くのは、墨田区の錦糸1~4丁目。08:45 長崎橋 、【 東京歩きめぐり 第211回 】を歩き始める。錦糸1~4丁目。町名は、現在のJR錦糸町駅の北側にあった「錦糸堀」に由来する。錦糸の由来については、岸堀が訛ったとか、この辺りで琴糸を作っていたからとか、朝日夕日に映える堀の水面が金糸のようだったからとか諸説あって、本当のところは分からない。錦糸堀と呼ばれた掘割は、江戸時代に開削された南割下水のうち、大横川(現在の長崎橋、幕末の切絵図では北中之橋)から横十間川(現在の錦糸橋)までの区間。錦糸堀は昭和初期に埋め立てられ、現在では「北斎通り」になっている。長崎橋東詰からすぐ、北斎通りの北側に鎮座する「津軽稲荷神社」は、かつて当地にあった陸奥国弘前藩津軽家下屋敷の邸内社を起源とする。幕末の切絵図には「津軽越中守」とある。社殿の隣りに祀られている「弁財天」について、神社の由来解説では「江之島弁財天の分神」と記している。「錦糸公園」を訪れる。この地には明治時代に建てられた旧陸軍の糧秣廠本所倉庫(兵員用食糧・軍馬用飼料の調達・保管・補給のための施設)があったが、東京の下町は 1923年(大正12年)に起きた関東大震災により壊滅的な被害を受けた。糧秣廠倉庫跡地は帝都復興事業の一環で、隅田公園(台東区・墨田区)・浜町公園(中央区)と並んで整備され、1928年(昭和3年)錦糸公園として開園した。1945年(昭和20年)東京大空襲の際には、犠牲者12895人を公園に仮埋葬。戦後、遺体は東京都慰霊堂に改葬された。公園の南西部分に「千種(ちぐさ)稲荷神社」が鎮座している。創建年代は不詳だが、江戸時代からこの地の守護神として信仰されてきたと伝わる。明治時代に糧秣廠倉庫が置かれていた時期も、火除けの神として祀られていたという。錦糸公園の北東角に解説板があり、「開園以来第二次世界大戦による被災があり、様々な改変も行われたため、往時をしのばせるものは数少なくなりましたが、この門柱は奇跡的に現在まで残りました」と説明している。解説板の近くには、大きい門柱と小さい門柱がある。大きい門柱は90年以上前のものには見えないし、同じ仕様の門柱が公園の南東角にもある。ということは、傷みの目立つ小さい門柱が、解説板で説明しているところの「往時をしのばせるもの」なのだろう。09:30JR錦糸町駅 、【 東京歩きめぐり 第211回 】はここで終わり。長崎橋 → JR錦糸町駅 : 3.0 km

2021.10.23

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第210回 】 亀沢

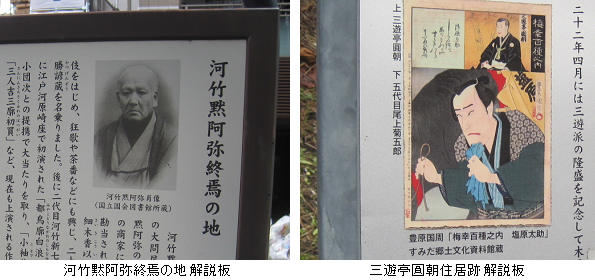

2021年10月14日(木)曇時々晴暑くもなく寒くもなく、空気は乾いて風もない。つまり、歩きめぐり日和。今回歩くのは、墨田区の亀沢1~4丁目。08:50 清平橋 、【 東京歩きめぐり 第210回 】を歩き始める。亀沢1~4丁目。亀沢の町名は、旗本 荒川助九郎匡富(まさとみ)の屋敷(現在の墨田区両国4丁目)の池に大きな亀が棲んでいて、その池が「亀沢の池」と呼ばれていたことに由来するという。この池は嘉永年間(1848~55年)に埋め立てられた。「河竹黙阿弥終焉の地」解説板。黙阿弥は幕末から明治時代にかけて活躍した歌舞伎狂言作者で、「白波五人男」「三人吉三」等で知られる。1887年(明治20年)本所南二葉町(現在の墨田区亀沢2丁目)に転居、1893年(明治26年)当地で死去した。享年76歳。「三遊亭圓朝住居跡」解説板。圓朝は幕末から明治時代にかけて活躍した落語家。「怪談 牡丹灯籠」「真景累ヶ淵」等で知られる。1876年(明治9年)から1895年(明治28年)まで、本所南二葉町(現在の墨田区亀沢2丁目)に住んだ。「緑町公園」を訪れる。江戸時代、この辺りは陸奥国弘前藩津軽家上屋敷で、その北側に「南割下水(みなみわりげすい)」があった。割下水は雨水を集めて川へ導くために開削された掘割。南割下水は昭和初期に埋め立てられ、現在は「北斎通り」になっている。幕末の切絵図には「津軽越中守」「南割下水」とある。緑町公園には「葛飾北斎生誕地」解説板がある。北斎は江戸時代後期の浮世絵師。代表作に「冨嶽三十六景」「北斎漫画」がある。1760年(宝暦10年)本所南割下水(現在の墨田区亀沢)付近に生まれた。公園の南には「すみだ北斎美術館」がある。「野見宿禰(のみのすくね)神社」を訪れる。1885年(明治18年)かつてこの東側にあった高砂部屋(現在は墨田区本所3丁目)の親方 初代 高砂浦五郎が、相撲の神様として知られる野見宿禰を祀ったのが、この神社の始まり。境内には 1952年 日本相撲協会により建てられた2基の石碑があり、初代横綱 明石志賀之助から歴代横綱の名前が刻まれている。今年9月に引退した69代横綱 白鵬と73代横綱になった照ノ富士の名前がある。堅川中学校正門脇には「山岡鉄舟旧居跡」解説板があるはずなのだが、何故か、平成30年設置の「公立本所小学校跡」解説板に替っている。1836年(天保7年)に生まれた鉄舟の生家 小野家は、現在の堅川中学校正門辺りにあった。幕末の切絵図に「小野 石井」とあるのが、その生家なのかも知れない。山岡の姓は、鉄舟が槍術家 山岡静山の婿養子になって家名を継いだため。1868年(慶応4年)江戸城総攻撃に先立ち、鉄舟は西郷隆盛と接触、勝海舟と協力して江戸無血開城への道を開いた。09:40 「長崎橋」、橋名は橋の西側にあった旧町名の本所長崎町に由来する。幕末の切絵図には、「長崎町」と、当時の橋名「北中之橋」が載っている。橋名が北中之橋から長崎橋に変わったのは、幕末から明治時代初期だったという。【 東京歩きめぐり 第210回 】はここで終わり。清平橋 → 長崎橋 : 3.1 km

2021.10.14

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第209回 】 本所 石原

2021年10月04日(月)晴雲量は多いが晴れている。予報によると、今日の東京の最高気温は30℃近くまで上がるらしい。今回歩くのは、墨田区の本所1~4丁目・石原1~4丁目。08:10 紅葉橋 、【 東京歩きめぐり 第209回 】を歩き始める。本所1~4丁目。本所の地名は中世の荘園制度に由来する。荘園領主(公家や寺社)のうち、摂関家や大寺院は「本所」と呼ばれ、それ以外は「領家」と呼ばれた。当地もこの本所だったと考えられるが、誰が荘園領主だったのかは判らない。「妙見山別院」は、大阪の能勢妙見山の東京別院。能勢妙見山を領地に持つ旗本 能勢氏の屋敷が当地にあり、1774年(安永3年)妙見大菩薩を堂宇に祀ったのが起源とされる。幕末の切絵図には「能勢熊之助 妙見社」とある。勝小吉・海舟父子が当院を篤く信仰していたことから、境内に「勝海舟翁之像」がある。「摂社若宮牛嶋神社」を訪れる。3代将軍 徳川家光から牛島神社(現在の墨田区向島)に寄進された当地が、牛島神社の御旅所(神社の祭礼において神霊を仮に安置するところ)として利用されたことを起源とする。幕末の切絵図には「牛御前旅所」とある。牛御前は牛島神社の旧称。「厩橋(うまやばし)」の名前は、当地に浅草御米蔵付属の御厩(おんまや 荷駄馬用の馬小屋)があったことに由来する。1874年(明治7年)に有料の木橋が架かるまで、ここには「御厩の渡し」と呼ばれた渡し舟があった。幕末の切絵図には「淺草御米蔵」「御厩河岸之渡」とある。石原(いしわら)1~4丁目。石原の地名は、隅田川に沿った砂礫の多い土地だったことに由来する。「徳之山稲荷神社」を訪れる。徳山五兵衛の屋敷内稲荷を起源とする。1660年(万治3年)本所築地奉行に任命された徳山五兵衛重政は、本所・深川の開発事業を推進した。1746年(延享3年)重政の孫 秀栄(ひでいえ)は火付盗賊改方となり、在任中に日本左衛門(歌舞伎白波五人男のひとり日本駄右衛門のモデル)率いる盗賊団を捕らえた。境内に「日本左衛門首洗い井戸跡之碑」がある。幕末の切絵図には「徳山五兵ヱ」とある。「山田記念病院」玄関脇に日本帝国海軍の駆逐艦「初霜」の主錨が保存されている。1940年(昭和15年)当病院の初代院長は軍医長として初霜に乗り組んだ。1945年(昭和20年)初霜は大和特攻で知られる「天一号作戦」に参加、軽症者3名のみで帰還した。09:30 清平橋 、【 東京歩きめぐり 第209回 】はここで終わり。紅葉橋 → 清平橋 : 6.2 km

2021.10.04

コメント(0)

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…

- 光彫作品展inうだつ 吉田家住宅

- (2025-11-22 01:42:45)

-

-

-

- 北海道の歩き方♪

- 礼文利尻稚内の山旅53 バスで稚内空…

- (2025-11-10 14:20:41)

-

-

-

- アメリカ ミシガン州の生活

- いよいよ日本へ本帰国

- (2025-01-11 13:13:28)

-