2021年02月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

【 帆船模型 PANDORA 製作記録 第23回 】 マストの静索張り(1)

2021年02月28日(日)ロワーマストにシュラウド・ランヤードを張り、ラットラインを結ぶ。フトックシュラウドを張り、ラットラインを結ぶ。

2021.02.28

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第187回 】 佐賀 永代

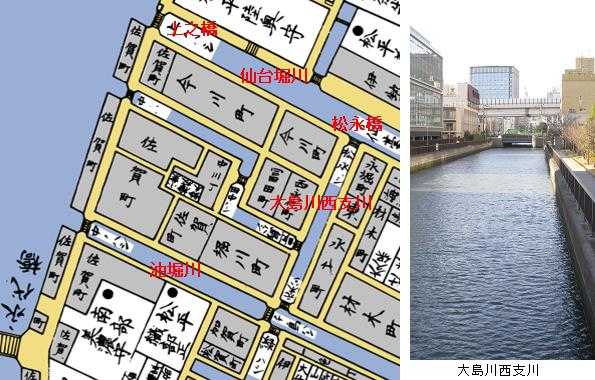

2021年02月23日(火)晴今日は天皇誕生日。晴れているが、北寄りの風が強い。今回歩くのは、江東区の佐賀1~2丁目・永代1~2丁目。08:25 松永橋交差点 、【 東京歩きめぐり 第187回 】を歩き始める。佐賀1~2丁目。1695年(元禄8年)検知の際、地形が肥前国(現在の佐賀県)の佐賀湊に似ていることから、町名が付けられたと伝わる。松永橋が架かる「大島川(現在の大横川)西支川」は、江戸時代から仙台堀川と大横川をつないでいる。仙台堀川の西端部分は排水施設が設置されていて、かつて架けられていた「上之橋」跡には、親柱4本だけが保存されている。「佐賀稲荷神社」を訪れる。1630年(寛永7年)住民の厄除招福を願って建立されたと伝わる。永代橋手前にある「赤穂義士休息の地」碑によると、1702年(元禄15年)吉良邸討入後の赤穂浪士一行は、当地にあった乳熊屋味噌店で休息。店先で甘酒粥を食べたあと永代橋を渡り、高輪の泉岳寺へ向かったとしている。江戸時代の「永代橋」は、1698年(元禄11年)現在の橋より100mほど上流(北側)に架けられた。1807年(文化4年)富岡八幡宮の祭礼に押し寄せた参詣客の重みで橋が崩落。死傷者・行方不明者は1400人を超えたという。現在の永代橋は 1926年(大正15年)竣工。永代1~2丁目。1931年(昭和6年)町名は永代橋に因んで付けられた。永代の由来は不明。「紀文稲荷神社」を訪れる。元禄年間(1688~1704年)紀伊国屋文左衛門が商売繁盛を願い、京都の伏見稲荷より分霊を勧請して創建したのが起源と伝わる。永代通りに「佐久間象山砲術塾跡」解説板がある。この地は信濃国松代藩真田家の下屋敷があった場所で、1850年(嘉永3年)松代藩士の象山は、この下屋敷で西洋砲術を教えた。幕末の切絵図には「真田信濃守」とある。永代通りには「渋沢栄一宅跡」解説板もある。1876年(明治9年)栄一は深川福住町(現在の永代2丁目)の屋敷を購入、1888年(明治21年)まで本邸とした。現在、跡地には澁澤倉庫の本社がある。09:25 門前仲町1丁目交差点 、【 東京歩きめぐり 第187回 】はここで終わり。松永橋交差点 → 門前仲町1丁目交差点 : 4.7 km

2021.02.23

コメント(0)

-

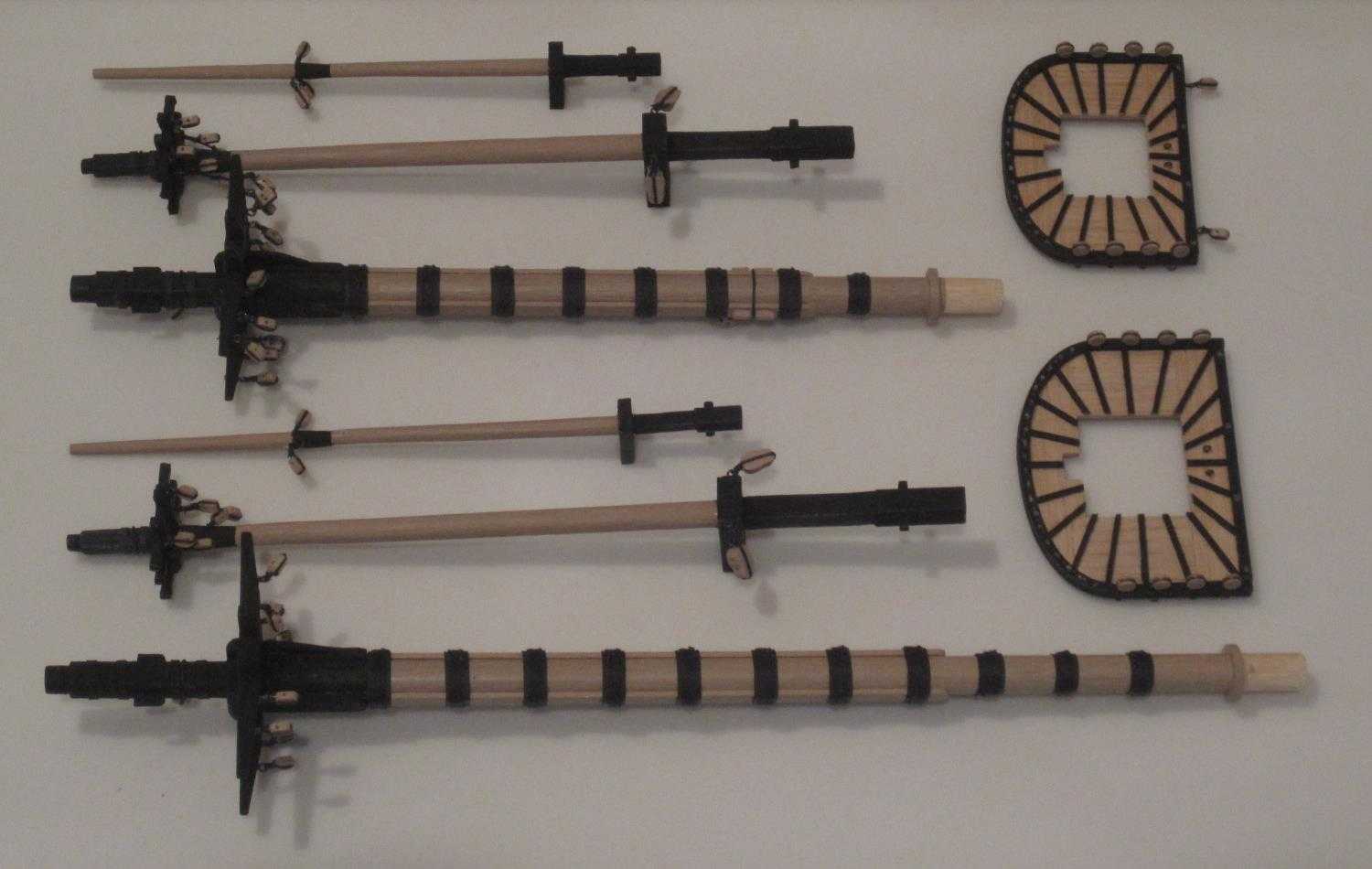

【 帆船模型 PANDORA 製作記録 第22回 】 マストの製作・取付

2021年02月20日(土)フォアロワーマスト・フォアトップマスト・フォアトゲルンマスト・メインロワーマスト・メイントップマスト・メイントゲルンマストとトップを製作。滑車とデッドアイを取り付ける。ミズンロワーマスト・ミズントップマスト・ミズントゲルンマストとトップを製作。滑車とデッドアイを取り付ける。マストとトップを船体に取り付ける。トップに手摺りを取り付ける。

2021.02.20

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第186回 】 深川 福住

2021年02月14日(日)曇時々晴曇っているが時々日は差す。南風のおかげで、今日の東京では最高気温が18.2℃まで上がった。今回歩くのは、江東区の深川1~2丁目・福住1~2丁目。08:50 和倉橋交差点 、【 東京歩きめぐり 第186回 】を歩き始める。深川1~2丁目。町名の由来は、慶長年間(1596~1615年)湿地だった小名木川北岸一帯を開拓した深川八郎右衛門とされる。「法乗院」を訪れる。江戸時代から「深川ゑんま堂」で知られる。現在の閻魔大王坐像は全高3.5mで、1989年に建立されたもの。法乗院北隣りの「心行寺」は、深川七福神の福禄寿を祀る。境内の「五重層石塔」には「元享四年」(1324年)の銘があり、江東区内に現存する最古の年号の記録だという。「正覚寺」には江戸時代後期の狂歌師「元杢網(もとのもくあみ)夫妻の墓」がある。海辺橋南詰に「採荼庵(さいとあん)跡」がある。採荼庵は松尾芭蕉の門人 杉山杉風(さんぷう)の庵室。杉風は芭蕉を経済的に支援したパトロンとして知られる。1689年(元禄2年)芭蕉はここから「奥の細道」の旅に出発した。「亀堀公園」を抜ける。かつて仙台堀川と油堀川をつないでいた亀堀の跡に造られた細長い公園。園内に「西尾藩藩校典学館跡」解説板がある。西尾藩は三河国(愛知県)にあり、藩主は大給(おぎゅう)松平家。幕末の切絵図には、亀堀の東側に「松平和泉守」とある。福住1~2丁目。町名の由来は不明。「小浜稲荷神社」は、行き止まり路地の奥にひっそり鎮座する。由緒は不詳。09:45 松永橋交差点 、【 東京歩きめぐり 第186回 】はここで終わり。和倉橋交差点 → 松永橋交差点 : 4.0 km

2021.02.14

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 製作記録 第21回 】 ハンモックネットの取付

2021年02月10日(水)船体両舷の中央部と後部に、支柱とハンモックネットを取り付ける。支柱底部にはドリルで穴を開け、真鍮釘で固定する。ハンモックを固く巻いてネットの中に積み上げ、戦闘時の敵弾除けとした。

2021.02.10

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第185回 】 富岡

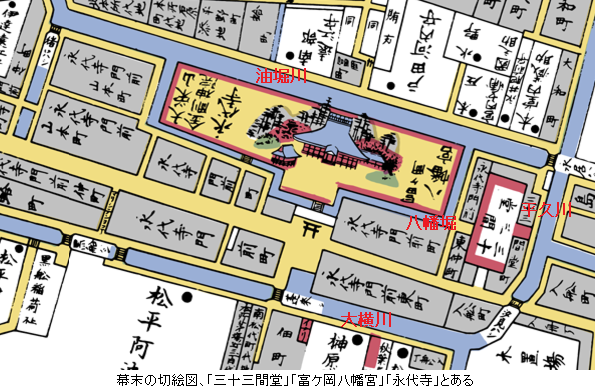

2021年02月04日(木)快晴快晴。今日 関東で春一番が吹いたと、気象庁から発表があった。東京都心での最大風速が8.6mだったとのこと。今回歩くのは、江東区の富岡1~2丁目。09:00 鶴歩橋西交差点 、【 東京歩きめぐり 第185回 】を歩き始める。富岡1~2丁目。町名は、横浜市にある富岡八幡宮を勧請した深川富岡八幡宮に由来する。「三十三間堂跡」碑は、京都の三十三間堂を模して 1642年(寛永19年)浅草に創建された三十三間堂が焼失した後、1701年(元禄14年)富岡八幡宮の東隣りに再建された跡地にある。「八幡堀遊歩道」は、富岡八幡宮を囲む八幡堀跡の一部を遊歩道にしたもの。遊歩道上に架かる「旧弾正橋(八幡橋)」は、1878年(明治11年)東京市で最初の鉄橋として京橋区(現在の中央区)の楓川に架けられた。1929年(昭和4年)現在地に移設され、人道橋として利用されている。「富岡八幡宮」を訪れる。1627年(寛永4年)創建。深川七福神の恵比寿神を祀る。1684年(貞享元年)幕府公許のもと初めて勧進相撲が行われ、以降定期的に相撲興行が催されたことから、江戸勧進相撲発祥の地として知られる。境内には「横綱力士碑」など相撲関連碑が多数ある。正面参道脇に「伊能忠敬銅像」がある。近くに住んでいた忠敬は、日本全国を測量する旅を10回企画し、1800年(寛政12年)第1回の蝦夷地測量から、1811年(文化8年)第8回の第二次九州測量まで、出発の都度必ず富岡八幡宮に参拝したという。江戸時代 富岡八幡宮の西隣りには八幡宮別当の永代寺があり、成田不動の出開帳が境内で度々行われ、江戸庶民の人気を博した。明治維新後 永代寺は神仏分離令により廃寺。跡地に 1873年(明治6年)開園した「深川公園」には、「富岡八幡宮別当永代寺」石柱がある。廃寺後も不動信仰は人気があったため、1878年(明治11年)深川公園の一部を成田不動の分霊を祀る「成田山東京別院深川不動堂」として使用することが東京府に認められた。「旧本堂」は、龍腹寺(千葉県印西市)にあった 1863年(文久3年)建立の地蔵堂を 1950年に移築したもの。「和倉橋親柱」はかつて油堀川に架かっていた和倉橋の名残り。川は 1950年に埋め立てられ、跡地には首都高速9号深川線が造られた。09:50 和倉橋交差点 、【 東京歩きめぐり 第185回 】はここで終わり。鶴歩橋西交差点 → 和倉橋交差点 : 3.4 km

2021.02.04

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- 旅のあれこれ

- Kyoto Returns

- (2025-11-20 21:35:14)

-

-

-

- 楽天トラベル

- 【クーポン利用予約 12/1(月)9:59ま…

- (2025-11-21 20:00:06)

-

-

-

- 北海道の歩き方♪

- 礼文利尻稚内の山旅53 バスで稚内空…

- (2025-11-10 14:20:41)

-