2010年08月の記事

全42件 (42件中 1-42件目)

1

-

青森・半島の旅ー12

恐山からむつ市を経て夏泊半島へ向かう。 むつ市で、Jさんに電話を入れたがお出かけ中で連絡取れず。ザンネン 国道270号を下る途中、ここにも大規模風力発電基地が。 後日下北半島の風力発電基地については調べる予定。 道の駅「よこはま」の近くに、「砂浜海岸」がある。 分類は“砂浜”でも、実際は「礫浜海岸」である。 丸や方形の小石が多く、波で磨かれて美しい。 波打ちぎわには、ごみはなく海水も輝いている。 遅れてでてきた「タカ」は、また石投げを始めた。 大きな石を選んで投げていた。 「トポン」と音がすると、「きゃっ きゃっ」喜んでいた。 満足して引き上げてくる「タカ」の手には磨かれた小石が握られていた。 それは、一足先に引き上げて車の中にいる“おかあさん”に、照れくさそうに渡された。 「タカ」にとっては、初めてのプレゼントだったかもしれない 次は夏泊半島へ。 ここは、「ヤブツバキ」自生の北限の地。 椿神社があるが、道路わきの「ヤブツバキ」を確認したので通過。 浜辺では、至る所で少人数の海水浴が行われていた。 これから津軽半島「竜飛崎」を目ざす。

2010.08.31

コメント(5)

-

青森・半島の旅ー11

「霊場恐山」訪問。 よく晴れた夜が過ぎ、朝露で濡れた眩しい朝を迎える。 赤い太鼓橋が三途の川にかかる橋だとか。面白い設定。 この湖から流れ出るのは正津川(通称“三途の川)のみ。 その先には、青く澄んだ“宇曽利湖(うそりこ)”が。 湖面には小さな波紋が次々と広がり、水面をすれすれに飛ぶ。 波紋の主は小魚と思ったのだが、鳥の餌にはならない火山性のガス(亜硫酸ガス)だった。 この湖水はpH3、5という。なのに、ウグイ(宇曽利湖ウグイ)がいるという・・・? まだ眠っているような早朝の「恐山 伽羅陀山菩提寺」(正式名)。 本坊は曹洞宗円通寺。本尊は延命地蔵菩薩。 開山は貞観4年(862年)。開祖は天台宗を開いた最澄の弟子の慈覚大師円仁。 朝食をとって入場。 入場料一人500円。障がい者は無料。 「タカ」は元気に山門をくぐり本堂へ。 そして、いよいよ霊場?へ。 火山の岩が積まれ、参拝者が供養のためにと置いた人形などが並ぶ。 幼子の霊を葬うのか風車の立つ小山も。 「タカ」は一本を手に取り、息を吹きかけて回しだす。 いい供養になっているかも・・・と見ていたら、急にそこから動かなくなってしまった。 霊のせいか 母親と引き返していった。そこから一人。 噴気孔のお金。すっかり腐食したり変色したりしている。 今は止まっているが、以前は活発だったのだろう。 硫黄が湧き出す“壷”。 噴気孔の多いところは植物が生えない“三途の河原”。 山際から流れ出る浅い小川には茶褐色の細長い植物が繁茂している。 それは、宇曽利湖の手前の小さな溜まりの入り口で途切れる。 “極楽浜”の砂は、さらさらの石英質の粒? その砂浜の上にも黄色いイオウが広がり、 湖底からも湧き出している。 “極楽浜”から見る“宇曽利湖”。 ここは活火山。 これまで「恐山」というと、テレビなどで何となく“霊”が漂うイメージを持たされていたが、人がより所の一つとして作り上げたもの。今回、明るいイメージを持つことができた。 最後に、「タカ」と二人で「恐山の温泉」(白濁した硫黄泉)に入って下北半島を下った。

2010.08.30

コメント(2)

-

堀の江刈り

今朝は5時起き。目覚ましをかけておいたが鳴らず。でも成功! 5時半から2本の堀の草刈り<江刈り(いかりー訛って聞こえる)>。 刈り始める前ー上流 下流 下流から駆り始める。 この部分はマコモが中心で、背丈を越える。 終わりに近い橋の下では、ガタ(潟=ヘドロ状の物)が溜まり、へその辺りまでぬかる。 1歩足を動かすのにも大変な苦労。 長靴を脱いで裸足になり、刈ったマコモを敷いて乗り、次のマコモを刈った。 3人で取り組んだが、最後の大株を刈る時に鎌の首が外れ、仲間から借りて刈った。 鎌は、百均で買った105円鎌だからやむを得ないが、こんなことは初めて。 なぜ使い捨て鎌を使うかと言うと、うまく研げないから・・・ 「ゆずが丘団地」の人たちも加わるようになり、思いのほかはかどって昼前に終わった。 刈り終わった後ー上流。 下流。 足先から作業着の上までドロドロになっていたので、用水路の水で洗った。 これは助かった。 シャワーを浴びて、昼から班長さん家で慰労会。

2010.08.29

コメント(0)

-

青森・半島の旅ー10

むつ市に入ったのは夕方。 ここにはブログ仲間のJさんの実家があるんだなどとJさんの話をしていたら、なんと!道端にJさんの看板が・・・ 直ぐ駐車スペースがあったので、車を停めて看板の立っている家に「こんにちは」。 話をすると、あのJさんにまちがいない。 まだ会ったことがないので会ってもみたいが、住所を教えてもらっても土地勘もなく薄暗くもなってきたのでJさんの名刺をいただいて出発。 しようと思ったら、目の前の風景が? そこへ先ほどの奥さんがやってきた。 訊くとむつ湾の一角で、砂嘴になっていて、海上自衛隊の基地にもなっているとのこと。 明るいうちだったら高台から見てみたかったが、またの機会にする。 近くのスーパーで夕食を仕入れ、スタンドへ。 なんと現金払いだとリッター119円! 訊くと競争が激しいのだそうだ。他のスタンドも121えんだった。 この日の宿泊場所が未定だったので、店長に聞いたがいい場所は見当たらず。 とりあえず恐山に向かう。 上りの山道に入ると道路わきに点々と赤いものをかぶったお地蔵様のようなものがヘッドライトに浮かぶ。 何となく雰囲気が出てくる。女房は寒気がしてくるから恐山まで以降と言う。 途中の駐車帯で晩飯を食って恐山へ向かうが、なかなか遠い。 やっと下りになって、門をくぐって到着。 橋の手前に広場があったので、ここに泊まることにする。 月明りの中、川の音と虫の声を聞きながら眠る。 やっと蒸し暑さから開放された夜だった。 恐山については明日。 ※明日は5時半から、いつもの堀の草刈りだ。 5時起床!早起きは大の苦手なのだ。

2010.08.28

コメント(0)

-

町の健康診断を受ける

朝から町の「健康診断」を受ける。 事前に送られてきた問診表を記入したがイエス・ノーだけでは答えにくいものが幾つかあり、それらには「?」をつけて提出。案の定、引っかかる。 去年も同じ問題を提起していたけれど、丁寧に説明する。 担当者は話を聞きながら判断して記入しようとするので、それは断る。 困った担当者は、上司に訊きに行く。 もどってっきて、小生に再度確認したがあきらめる。 次は「生活機能評価(検査)」 ここでも「?」が3つ。 その一つ「人の役に立っていると感じているか?」 みなさんは「思う・思わない」どちら? 小生は、どのように捉えるかは様々であり、設問そのものがナンセンスと未記入の理由を説明すると納得してくれた。 そして「国が決めたものですから・・・」と。 次に目玉の「メタボの復位測定」。 小生は、意義を感じられないと拒否。 担当者、困ってまた伺いに行く。 戻ってきて、「復位測定と血液検査だけは受けてもらわないとだめなのです」と言う。 「だめならだめでいいよ」と言うと、とりあえずパス。 次に血圧測定の後、問診。 老医師が「尿と血圧は異常ありません」と言いながら、聴診器をペタペタと当てていく。 心臓のところでしばらく聞いたと思ったら 「時たま音が休むことがあるけど、まあ特に問題はないようだから何かあったら受診してください」と。?と思ったが、「ハイ」と受けておく。 最後は採決。 ここで再び“メタボ測定”が持ち出されてきた。 この検診の責任者みたいな担当者が「メタボの測定には疑問を持っています。多分なくなると思いますが、今はここを記入しないと検査してもらえないのです」と言う。 脇から看護士が「はいているズボンのサイズは?それを書いて出します」と口を出す。 ?何かはめられている感じもしたが、ここで国の方針を変えられるわけでもないから「国民の声も伝えてね」ということで承諾。 いつでもそうだが、仕組みとして進められると、不都合を感じてもそれを変えることは至難のこととなる。配慮に配慮を重ねた上で執行してもらいたいものだ

2010.08.28

コメント(0)

-

青森・半島の旅ー9

今回の旅の目的地の一つ「仏ケ浦」。 海岸沿いはどこもそうだけど、「国道338号・海峡ライン」は狭く曲がりくねっていた。 のぼりに入る手前で眠くなって運転を女房と交代していたが、停車した所は展望台。 寝ぼけまなこもすっきりする展望! これはすごい! 『仏にならないように運転してきてよかった』という女房。 少し下ると「仏ケ浦駐車場」。5・6台が駐車中。 3人で下ろうとしたら、さっきまで調子よかった「タカ」がいやがった。 理由は、木がうっそうとしていて下り口が薄暗かったこと。 「タカ」はこういうのが大嫌い。てこでも動かなくなってしまう。 しかたがない、また一人で行くことになる。 海岸への遊歩道は途中から急な階段となる。 下るにつれ、緑色凝灰岩(グリーンタフ)が風食でできた味わいのある奇岩がのぞく。 夕方に近いせいか、先客は帰り足。 腰の曲がったおばあさんもいる。 エッ!あの急な階段を戻っていくの?と、心配したら 観光船が待っていた。 下りきった所の海食洞には、お地蔵さんが・・・ 浜から見る「仏ケ浦」は奇岩の連続。 波打ちぎわの様子。 浜の片隅には、「大町桂月」の歌碑が。 浜辺には、アカトンボの仲間たちがたくさん集まっていた。 二人を駐車場に残してきたので、急な上りを大急ぎで戻った。 連れてきていたら大変だったかな? 駐車場の直ぐ下に売店があり、アイスクリームの旗あり。 薄暗い店の中で蚊取り線香をたくさん焚いている老婆に3個詰めてもらう。1個100円なり。 待ちくたびれている二人に、山盛りのアイスをプレゼント。 この後むつ市を経由して恐山に向かう。

2010.08.27

コメント(1)

-

青森・半島の旅ー8

尻屋崎から大間崎へ。 途中、引き潮の浜で。 網を持って磯遊びを楽しむ子どもの姿はいいものだ。 公衆トイレの脇では白のハマナスが鮮やかに咲いていた。 さて、いよいよマグロの町大間。 灯台は、目の前の弁天島に。 パンフレットなどで見る「まぐろ一本釣りの町」。 観光客はまばら。 うまいマグロをと思っていたが、ぱっとしたところがない感じ。 結局昼飯は、大間名物あらめ?ラーメン、カレーライス、カツ丼とありふれた物になった。 我々にとっては、いささか期待はずれの町となった。 町の中で、お祭りの山車を見ながら「仏が浦」ヘ。 おっと、大間町にも原発があったことを忘れるところだった。

2010.08.26

コメント(0)

-

青森・半島の旅ー7

いよいよ「知屋崎灯台」。 車通行のバーをくぐって進むと、前青森県知事木村さんの歌碑。 その向こうに「寒立馬」の群れ。 彼は、国の原子力政策を上手に?(ずる賢く)反対をしているかのようなパフォーマンスを取りながら、都合のいい条件を引き出し、最終的に受け入れる県政を繰り返して原子力エネルギーの青森県を作り上げてきた一人。 (北海道でもモニュメント的な所には、過去の知事の名前が目について“いやらしく”感じたことがあった。) 寒立馬を目ざしていくと「尻屋崎灯台」が。 灯台の前には先ほどの馬の群れ。 この春生まれた子馬たちを守るように群れている。 観光客が近づいても騒ぐようなことはない。 「タカ」は珍しく、怖がることもなく接近。 恐がらなかったのは、灯台横の突端に祀られたお地蔵様の所へも。 そこは、沖合いで遭難した漁船の乗組員の冥福を祈ったもの。 お地蔵さんの台座のわきには、ハマナスの実が色づき、 足下にはハマナスの実の数珠が置かれていた。 「タカ」はお地蔵さんといっしょに笑っていた。 向こうの岬には日鉄鉱業の工場とその上には風車の群れ。

2010.08.25

コメント(2)

-

青森・半島の旅ー6

ようやく下北半島の東はじ「尻屋崎」に到着。 路線バスの後ろについて行くと、行き止まりの尻屋崎の集落にでる。 ここに集落があるとは、認識不足だった 道路の脇に灯台? 降りてみると「尻屋崎小学校」とある。 つまり、尻屋崎灯台を学校のシンボルとして玄関に建てたものだろう。 細い道を下って広場に出ると、この地域ならではの旗が立っている。 「密入国防止」。時折り起きる事件なのだろう。 他の所では見かけたことがなかった。 更に下るとグリ石の浜。 道端には、寒立馬のバフンがころころ。 しかし、生活ごみの漂着がほとんど見あたらない。水も澄んでいる。 浜の境には、宮城では見かけないアザミの仲間(モリアザミ?)。 今が盛りで、種も飛び立つばかり。 隣には帰化植物のノボロギクがたくましく進出していた。 波打ちぎわには、コンブが打ち上げられていた。 そこへ「タカ」が下りてきて石投げ。 「タカ」の朝鮮だ。せいぜい4・5m。 足下にもコンブ。 バイクのおじさんがやってきた。 たぶん、密漁監視? しばらくして去って行った。

2010.08.24

コメント(0)

-

やっときた「地デジの電波調査」

午後、2ヶ月前に要請した「地デジの電波調査」に、デジサポがやってきた。 炎天下の下、1時間半かかって調査した結果は「C」ランク。 ギリギリだが、余裕がないという評価。心配なら畑にアンテナを立てたらどうかという。 費用は3万5千円を越える部分に国が8割とNHK10万円を限度にするという?甘くはない。 これが国策として国民に押し付けられるのだと思うと「納得」というわけにはいかない。 苦々しさが残る いやあ あつい!!!! 今日もカラカラの晴れ! 夕日がさして、扇風機の風がむっと熱くなる。 がまんできなくて、車に避暑。(軽トラにもエアコンつき) ついでに生活と健康を守る会の新聞をMさんに配達。 北海道では大雨という。半分ほどの雨がほしい!

2010.08.24

コメント(2)

-

青森・半島の旅ー5

3日目。 前夜も蒸し暑くぐっすり眠れず、早朝起きだす。 トイレの前には、寒立馬のレリーフがある。 男性用の前には父馬。女性用の前には母子馬と分かれている。 対岸は北海道。 東屋から確かめられなかったが、眼下には複数の漁船が漁をしていた。 ところで、前日通り過ぎた「ヒバの埋没林」を見逃すと悔いが残ると思い少々戻る。 標識に従ってわき道に入ると、起きだす前の集落が。 <原発のある村で> 出迎えたのは、一軒の廃屋。 大きな家だ。どんな人たちが住んでいたのだろう。 その隣には「猿ケ森小・中学校」の校門が朝の光を受けていた。 何年か前に閉校したのだろう。人の気配はなかった。 降車の建て方には懐かしさを感じる。 玄関前に、そんなに古くはない村長の大きな碑文。 「新しき あすへ 進まん」とは? これまでの生き方を捨て、原発に頼る村を夢見、目ざそうとしたのかなぁ・・・ 運動場の隅では、旧教職員住宅?が崩れかかっていた。 目先の欲が生み出す矛盾か。 原発は、集落の崩壊を救えるのか! <猿ケ森ヒバ埋没林」> 入り口の駐車場に着いたとたん、とんでもないほどのアブの集団に囲まれた。 「ぼち村」でもアブが集まってくるが、その何倍も 息もつけないくらいに。 「タカ」は行こうとしないので女房が付き添い、一人で出かける。 歩きだすと、あのアブたちは追っかけてこない。 400メートルくらい進むと小さな沢。 この沢の砂には砂鉄が多量に含まれているようだ。(手前簿大きな沢にはなかった) それを渡ると案内板。 かって下北半島はヒバの大森林地帯だったという。 それが、2500年前から太平洋岸に大量の砂が吹き上げ、多くが立ち枯れたまま埋もれた。 今この沢沿いに残った183本は約1000年前のものといわれる。 周りは、クロマツの防風林。 猿ケ森大砂丘には、もっと多くの「ヒバ」の枯木が埋まっていると思われる。 これで安心して、再び「ゆとりの駐車場」に戻る。 途中、ここにも巨大な風力発電の基地があったことに驚く その林立の様は異様な感じを受けた。

2010.08.23

コメント(0)

-

青森・半島の旅ー4

六ヶ所村の描く夢の「次世代核融合炉誘致」には、 ●六ヶ所ウラン濃縮工場 ●低レベル放射性廃棄物埋設センター ●再処理工場 ●高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター ●MOX燃料工場 などがある 車があまり通らないリッパな道路「国道338号線」を快適に走っていくと、 松林の向こうに、明るいデザインの煙突? 信号機つきの交差点から入れそうなので右折すると、 なんだ?「東北電力東通原発」の専用道路だ。 あわてて国道に戻ると、円錐形の屋根。 原発PRセンター。 1964年、原発立地調査を開始。漁協補償等で難航し40年後の05年12月運転開始。 ここから「原子力半島化」が始まることとなった。 この村では、東北電力が2号機を、東京電力が1・2号機の着工を準備中である。 直線に近い国道を走っていて気がついたのは、手入れの行き届いた両脇の杉林。 今時こんなに手入れが行き届いているとは?とけげんに思っていると、 やはり電力の影=力 広大な山野が買収されているようだ。これでは、住民は何にも言うことはできまい。 集落に入ると、新しい家が目立つ。 これが電力から入った補償金などの力か・・・ 近くの漁港に立ち寄ると 船だまりには子ども向けの絵が描かれていて、明るい雰囲気のよく整備された漁港だ。 民家も新築のような家が多かった。 『これより給油所なし』の石油店の看板。 間もなく尻屋崎。 ここにも風力発電の大きな基地がある。 原発と風力がセットになっているようだ。 この日(2日目)の泊まりは、尻屋崎の直前の「ゆとり駐車場」。 津軽海峡に沈む夕日を楽しんだ。

2010.08.22

コメント(2)

-

7日ぶりの「ぼちぼち村」

7日ぶりに「ぼちぼち村」に行った。 母屋の前は、またまた草茫々になっていた。 2本目のハスの花が散りだしていた。 6本目のつぼみも顔を出していた。 池の淵ではツリフネソウが咲き出していた。 クマバチが、せわしなく一軒いっけん訪問していた。 畑では、ズッキーニとキュウリが大きくなりすぎていた。 大きいのは60センチくらい。 もったいないけれど、女房は調理しようとはしない

2010.08.21

コメント(0)

-

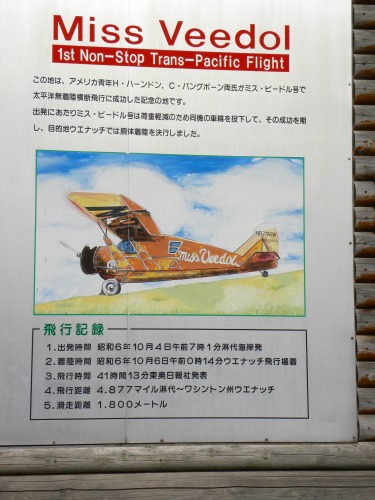

青森・半島の旅ー3

八戸から国道338号線を北上すると、標識に赤いプロペラ機のマークが目立ちだす。 初めての地だけど、三沢市に入ったことを感じさせる。 米軍と共用する三沢空港(基地)があるからだ。 この赤い飛行機は「MIss VeedOl」号。 ここ淋代は、1931(昭和6)年に、二人の米国青年がこのビードル号で初めて「太平洋無着陸横断飛行」に成功した出発の地であった。この案内板でビードル号の名は思い出した。 「ぼち村」には、ビードル号と鳥居を描いた三沢基地の名前入りの箱型雪ぞりがある。(知り合いの骨董屋さんからプレゼントされたもの。) 小川原湖をチラッと見て、近くのコンビニに止まると、 「三沢基地航空際」のポスターが・・・下に「日米安保締結50周年記念」とあった。 複雑な気持ちで走らせると六ヶ所村に入る。 いよいよ原子力関連の問題の地に入る。 走りながら目につくのは新しい家々。 夢の「核燃料再処理工場」と引き換えの豊かさは、あまりにも代償が大きいと思うが・・・ しばらく行くと、風力発電の風車群が広がる。 なんとも、ふつりあいな風景が続く。

2010.08.21

コメント(2)

-

青森、半島の度ー2

2日目(16日)、午前中は雨。所々集中豪雨。午後晴れる。 東北自動車道を北上、安代JCTから八戸自動車道(社会実験路)に乗って八戸へ。 ここから、半島の度が始まる。 昼前に着いたので、先ず昼食。 「八食センター」という所を紹介してもらう、 駐車場はいっぱい! きょろきょろしていると、駐車場整理のおじさんが障害者用のスペースを開けてくれた。 親切に感謝! センター内は海産物の店が並ぶ。まるで塩釜の魚市場のようだ。 お盆休みが終わるというのに、買い物客でごった返している。 中にはロシア人と思われる人たちの姿もちらほら。 ここで一番興味が湧いたのは、これ! わたしは? 「シュモクザメ」でした。 鮮魚料理を食べさせる店も幾つもあるが、どこもいっぱい。 生ウニなどを調達して、郊外で遅めの昼食となる。

2010.08.20

コメント(0)

-

青森、半島旅ー1

出発は15日夜9時過ぎ。 夕食を済ませ、女房が「龍馬伝」を見終わってからとなった。 従って初日の宿泊地は、東北自動車道の「長者原SA」。眠くなってしまったので・・・ とは言え、雨が降り出しタイヘンな蒸し暑さ。なかなか寝付かれず。 周りの車はどれもエンジンを入れっぱなしで、熱風を撒き散らしている。 「タカ」は汗をかきながらも何とか寝ついたが、女房がガサゴソガサゴソ。 これでは明日に響く。 仕方がない、不本意ながら夜中にクーラーを1時間ほど入れて眠る。

2010.08.20

コメント(0)

-

帰ってきました「青森・「2大半島の旅」

先ほど20時ころ「青森?2大半島の度」から帰ってきました。 楽しかった!!! 詳しくは、明日から書きます。

2010.08.19

コメント(0)

-

蒸し暑さが戻ってきた

昨日からの雨がやみ、薄日がさして蒸し暑さがすごくなってきた午前。 畑の隣の休耕田では、セリの花が盛り。 モンシロチョウもひらひら。セリのお花畑になっている。 シオカラトンボもやってきた。 が元気がいいのはミンミンゼミ。 最高気温の予報は、34℃。 今夜、青森方面に車で家族旅行にでかける。 下北半島を巡り、できたら津軽半島までと予定しているが・・・

2010.08.15

コメント(4)

-

幾つになっても夢中になる生き物

昨日、線香あげに回っていると、道路わきでバーベキューをやっている一族あり。 知り合いなので、挨拶をすると、 「カブトムシ」いるか」と訊くので「1・2匹でも・・・」と言うと、 車庫から二つ箱を持ち出してきた。 こちらは“オスの箱。” そして、こチラハ2メスの箱”と、 誇らしげに広げた。 そろそろ50に手が届くおっさんだ。 かく言う小生は、それより上。 「シマコブ」と同じように、幾つになっても夢中になる生き物なのだ!

2010.08.14

コメント(2)

-

今年も線香あげに回る

毎年お盆の13日には、白石市の3地区で自死や交通事故で亡くなった若者たちの家を回って線香を上げている。 先ず、地区の中で菊を作っている仲間のとこで菊を仕入れる。 ところが、タイヘン! 今年は、高温が続き菊が咲かないのだそうだ。 困っていると、「小菊」なら少しあると言うので、10把仕入れて出発。 Y地区では2軒、F地区も2軒、H地区が1軒の計5軒。 いずれも二十歳前後の若者たち。 中2になったばかりの日に自死を選んだM君は、もう10年を過ぎ、家族はようやく落ち着いてきたように思える。 一昨年の子どもの家では、お盆の準備もまだまだだった。 しかし、巷ではいずれも忘れ去られようとしている。 狭い地域でこれだけの数+αの問題死。 なぜ? 「いじめ」・「経済的に学業を続けられない」・「仕事に希望が持てない」等など。噂ではいろいろ飛び交う。 どうだろう? 上述した噂は、どれも履き違えた政治から来る貧困な社会の「タタリ」なのでは・・・ 他に、たいそう苦労されたじいちゃんとばあちゃんのところにも回った。

2010.08.14

コメント(0)

-

台風の置き土産?

今朝は気温25℃。 弱い風でも涼しい。 昨日、「ぼちぼち村」に小・中学校の若い教師2人が訪問。 室内外のガラクタ(小生の宝物)に興味を持ってもらった。 こういう人たちは希少人だといえる。活用してくれるようになるとありがたいのだが・・・ <台風4号のお土産か?> 我が家の畑に出てみると、 なんと「シマコブ(コガネグモ)」が飛来しているではないか! それも2匹だ!!! 丸々と太っている。 とすると、どこから?どうやってきたのだろうか? 数ミリの子グモだったら風に乗って南の方からと想像がつくのだが、この大きさでは強い風が必要になるだろうから2倍も3倍も困難が伴う。と思うのだ・・・ とはいえ、我が家の畑にようこそ「WELCOME!」 浜の畑のとあわせると、20匹近くになる。いや、もっと増えてるかもね。 キクイモの群落では、ジョロウグモがアブラゼミを抱きしめていた。 まるで熊本の夏のようだ。

2010.08.13

コメント(2)

-

台風、去る

台風4号、去る! 秋田に上陸し、岩手から太平洋に抜ける。 蔵王山麓は結構降っていたが、平野部はちょっと降っただけで上がってしまった。 畑のおしめりにもならなかった。

2010.08.12

コメント(0)

-

我が家の畑で

台風4号接近中。 ここ宮城南部は、まだ青空が半分広がっている。 大変蒸し暑く、座っていても汗が流れ落ちる。 我が家の畑(平地)では、前に紹介したネパールの豆の実が生りだした。 上のピンクの小花に生る実が下の方にころころと付いている。 感じからすると、花も実もマメ科とは思えない? それに、驚くべきことが! 葉にも実にも細かい毛が付いていて、きらきら光っている。 アレッ!!! これはひょっとしたら、しょっぱいのかも? やっぱり、しょっぱい!! アイスプラントのようなしょっぱさだ なんという植物だ! 標高ネパールの標高4000メートル辺りで収穫されたという すばらしいお土産をいただいたものだ 隣では、5月に青森の田舎館の道の駅で入手した「ほど芋(アピオス)」の花が咲いた。 初めて見る花だ。 花をよく見ると、芋と呼んでいるけどマメ科の花だ。 調べてみると北アメリカが原産のマメ科の植物。 栄養豊かで、インディアンの人たちの滋養食物とあった。 秋の収穫が楽しみである。

2010.08.12

コメント(0)

-

♪あめ あめ ふれふれ・・・♪

やあ、降った ふった! 夕方、しばらくのゴロゴロの後、半月ぶりの雨。 蔵王連峰は、うすい墨絵のような姿を夕暮れまで見せていた。(山では降っていなかったかもしれない) 6時ころには県下に大雨洪水警報や注意報がだされたが、間もなく解除。 この程度では、平地の畑の地割れの解消には程遠い。 天気予報は、台風4号の接近による大雨や暴風は明日の夜からと言う。 このままでは干ばつ。強すぎても困る。 「いいかげん・いいあんばい」に、を願う。

2010.08.11

コメント(0)

-

「ぼちぼち村」の畑の草刈り終わる

「ぼちぼち村」は初秋の風が吹き出した。 しかし、アブの群れがすごい勢いで軽トラにぶつかってくる。 ボン バシッ カン・・・と、しばらく外に出るのが躊躇われる 今日の仕事は、残りの草刈り。 先日刈った草はカラカラになった。 意を決してブーン ブーンと草刈り機を振り回す。 ヨモギの幹は木の枝並みに硬さをまし、イヌビエとともに2mを越す。 おまけに、ツルクサも絡み付いているからかなり重い! 汗が噴出し、流れ出す。 時間と共にアブとブヨとカまで集まってくる。 逃げても追っかけてくる。とにかく、しつこい 襲撃をかわしながら、一気に刈る。 シャツもパンツもびしょびしょ。 やっと刈り終わり! 草が乾いたら、熊手(レーキ)でかき集め、“うめんつあん”に耕してもらうのだ。 その後に、秋野菜(大根・白菜など)の種を蒔くのだ。 ※広いから、蒔き過ぎないように気をつけること

2010.08.11

コメント(4)

-

マイタケ植え終わる

やっと“マイタケ”を植えた。 きのこ屋の“うめんつあん”に作ってもらった菌株(1株800円)。 ※これは「原木栽培」。先日植えてやったのは「おがくず栽培」だった。 今年は予算の都合で30株だけ。 以前は自分で作ったけれど、雑菌が15%も入るものだから頼むことにしたのだ。 先ず、キャップを外す。 整地して植える床を作り、ビニール袋から出した菌株を並べる。 右下角に緑の株が一つ! 上部に雑菌が入ったのだ。名人“うめんつあん”としては初めてだ! 一緒に植えると周りに伝染するが、他の所はマイタケ菌がしっかり覆っているので迷った。 指で触るとぬるっとしてはがれ、下は白いマイタケ菌が覆っている。 そこで水で洗い流す。うまくいった! これで、周りの土をかけ、水をたっぷりかけて完成。 今年は乾燥が激しいので、水やりがポイントになる。 来月には芽を出し始める。 ※来春植えても大丈夫。このまま袋の中で過ごさせると、キャップを押し上げて芽を出す物も多い。形はずんぐり、もっくりだが、これは格別うまい!

2010.08.10

コメント(0)

-

いいことが起きるかも・・・

今日も晴れ。29℃。 真夏の白い影がまぶしい。 3日ぶりの「ぼちぼち村」。 母屋の水槽(昔、主が牛乳缶を冷やしていた2層式)のある流しに行くと、 おわんを入れておいた食器ケースの中に“ヘビのぬけがら”が! 「ぼち村」では、毎年あちこちにぶら下がるけれど、こんなところでの脱皮は初めて。 ひょっとしたら、何かいいことが起こるかもしれないぞ! 先日のハスの花はもう散り始めていたが、微笑むような雰囲気を作り出していた。 隣では、新しい蕾が伸びてきた。

2010.08.10

コメント(2)

-

畑は干ばつ!

今朝は昨日より3度低めの27度。 でも5分も動けば、汗がたら~り、背中を流れる。 とにかく、雨がほしい! 数日前から、我が家の畑では“地割れ”が広がりだした。 作物はどれも生育が悪い。 あの、勢いのよかったキュウリもしおれてきた。 その中で、玉太りはよくないがトマトだけは元気だ ♪雨よふれふれ 雨よふれ・・・♪ (雨乞い)

2010.08.09

コメント(2)

-

夏の一日が過ぎていく

今日もカラカラ天気だった。 終わりに近いオニユリの花に、キアゲハが入れ替わり立ちかわり訪問している。 「タカ」は、とうとう「仙台七夕」見物には行かずに施設に戻っていった。 ちょっと残念な感じ?が残るが残るが、一応自分で選んだということは成長の証。 夕方31℃。 風が出てきて過ごしやすくなってきた。 5時、ポンポン ポンと花火が上がった。 町の花火大会か・・・

2010.08.08

コメント(2)

-

この暑さで思い出す“子どものころ”

今日も30℃で幕開け。 子どものころの熊本のような蒸し暑さ。 じっと座っていても汗が流れ落ちる。 あのころ、 我が家にも近所にも扇風機はなかった。 土壁の土を落として穴を開け、竹筋(芯に組んでいる竹)?の間から時折り入ってくる“背戸や風”で涼んでいたことを思い出す。 夜は、蚊帳を吊っていた。 その蚊帳の中で、夕方捕ってきた“アナゼミ”(羽化のために出てくるセミ類の幼虫のことを呼んでいた)の神秘的な羽化の様子を毎晩眺めながら眠った。 早朝目を覚ますと、薄い水色(クマゼミ)や白い(アブラゼミ)羽がぬけがらにぶら下がっているのを見ると安心した。 成虫色になったら外に放す。青空に吸い込まれていった。 しかし、時たま羽が伸びきらず(片羽だったり両羽だったり)縮こまっているものがいた。 これらは飛び立つことはできない。アリのえさになったり、シマコブ(コガネグモ)のえさにしたり・・・ ※ 壁に開けた穴(窓)、秋風が吹くころになると古新聞を何枚も貼り重ねて風を防いだ。 強い北風が吹くとガバッ ガバッと膨らんだ。 我が家は“あばら家”だった。 でも、いっぱいの思い出が残った

2010.08.08

コメント(0)

-

「仙台七夕」へは行きたくないよ

昼飯語、「タカ」を「仙台七夕」見物に連れ出そうとしたら動かなくなってしまった。 原因の一つは、お気に入りの服。 あいつなりにオシャレでこだわるのだ。 これは、何とかクリアして車に乗ったものの、駅前の駐車場に着くと降りようとしない 仕方がない、5・6年前の見物を覚えているかは分からないが、ゆっくり訊く。 ○おぼえている?『うん』 ○おもしろくなかったの?『うん』 ○な~んだ。そうだったんだ。『うん』 簡単なことだった。 彼が行きたかったのは、名取市の“イオンモール”だった。 親は東北三大祭りの一つだからと思いやったのだが、本人にはつまらなく映っていたのだ。 実は、かくいう小生もきらいなのである。 一つ一つは豪華でも、鼻の先が詰まっていたら美しさなんて感じられるものではない。

2010.08.07

コメント(2)

-

「ぼちぼち村」の夏 1

朝から30℃。風がない。 昨日昼から「ぼちぼち村」の畑の草を刈った。 先週刈った時より、半分を占めるヨモギの茎が硬くなっていて力がいった。 倒れた草の中に輝くルビー色! ナワシロイチゴの実が輝いていた。 下半身まで汗でびっしょり。半分ほど残して止める。 (今朝は筋肉痛。両腕がこっていて、気だるい感じ) しばらく冷たい水(「ぼち村」の水は湧き水)で体を冷やし、ムラサキシメジを植える。 昨秋集めた落ち葉を敷き、菌のブロックを3個並べ、その上に落ち葉をかぶせる。 5山作って完了。 去年割かなかったハスの花が一輪咲き出した。 今日の早朝ポン? 虫たちも暑いのだろう。 アキアカネも、 バッタの幼生も涼しい所を探しているようだ。 木下ではオオウバユリが盛りを迎えた。 昨日から「仙台七夕」。 スキではないけれど、午後「タカ」を連れて行こう。

2010.08.07

コメント(2)

-

かんかん照りで水不足!

昼から「ぼちぼち村」へ。 畑では、子どもたちが蒔いた大根の芽が、このかんかん照りですっかりしおれていた。 このままでは育たない? ところがサトイモの葉をのぞくと、 なんと!ころころ水玉がのっかっているのだ。 雨が降った形跡はなし。 かんかん照りのお昼過ぎ。朝露はとっくに消えている。 しかも、何株にも。 サトイモの不思議な力か?

2010.08.06

コメント(0)

-

今日の夏は気持ちがいい

9時過ぎには30℃。 でも、東よりの風があるので昨日より過ごしやすい。 10時を過ぎたら、セミの声がピタリと止んだ。 窓際で「ばん」と音がした。 ?と思って見に行ったら、 網戸にメスのアブラゼミが張り付いていた。 役目を果たしたのか、風に飛ばされてきたのだろう。 そっとしておく。

2010.08.06

コメント(0)

-

あつかった!

あつかった! 夕方、我が家の周りの道端の草を刈った。 10メートルも進むと、汗がボタボタ。 草は水不足でしおれている。 イネ科の草は、回転する刃に絡み付いて切れにくい。 エンジンの回転数を上げて、力を入れてぶった切る。 畑では、紅い豆の花が美しい。 これには、大粒の豆がなる。 ガス欠になって戻ると、迷犬「ごん」が騒いでいる。 ヤマカガシ(この辺ではアカヤマという)の子どもを捕まえていた。 今シーズン3匹目。 女房が大騒ぎする前に処分。 <子どものころ>、 家の近くに「へび屋」があった。 あのころ、我々ガキはヘビを捕まえると、この「へび屋」に持って行った。 大きいヤマカガし(熊本ではアズキヘビと呼んだー当時は無毒といわれていた)で2・30円だったか?アイスキャンデー2・3本分。子どもたちにはありがたかった。 高いのは、マムシ(ヒラクチといった)。 これは、専門の大人がいて、毎日捕り歩いていた。

2010.08.05

コメント(2)

-

背戸の涼み

あさ、何もしないのに、あせだらだら 畑に出たら話し声。 見ると、隣のご主人と山の上のご主人が、田んぼの脇の山陰で涼んでいる。。 そこは風の通り道。 話にまざっていると汗が引いていく。 縁台でも置いておくと、人が集まってくるかも・・・ ミンミンゼミが声高に鳴いている。

2010.08.05

コメント(2)

-

キノコ植えボランティア

今日は「ぼちぼち村」の近くで釣り堀をやっているTさんの所へ“キノコ”植えに行った。 先ずは、「ムラサキシメジ」40個分の植え付け。 菌床3個で一山を作る。 13山完成 一息入れてから「マイタケ」を。 これもおがくず菌床。 林の下の土を少し剥いで並べ、周りの土をかけて終わり 収穫の時期が待ち遠しくなる。

2010.08.04

コメント(0)

-

イネの出穂と開花!・農薬散布について

<イネの出穂と開花> この暑さでイネの生長は順調。 我が家の周辺は穂が出た。 イネは出穂すると同時に開花が始まる。 このままだと、豊作の予感 <農薬散布について> 午後、県の農政課の出先に行って、この時期どんな農薬が撒かれているかを訊く。 担当の女性職員は、JAの文書を見ながら、 「カメムシが多発しているので、カメムシ防除の農薬ではないか」と。 その文書には、同一成分で粉末、液剤、粒剤の3種類があげてある。 「だったら液剤か粒剤を使えば、迷惑を最小限に抑えられるのに。 近くで無農薬栽培に取り組んでいる人もいるんだよ。」と言うと、 「国が認めている農薬は、使っていいことになっているので規制できません。」と。 この農薬の害については、「分かりません。」だった。 最新の「農薬便覧」があれば調べられるかも?

2010.08.03

コメント(0)

-

「ぼち村」の畑で

先月の25日に、仙北(仙台市より北)の小学生に蒔いてもらった“大根”の芽が出た。 男の子たちの畝には、こぼれた種も芽を出しているが、どこも生育は順調 芽のうちに>ムシにかじられるとだめになる。 農薬は使わない。見張ってていこう。 隣では、“マクワウリ”も大きくなってきた。 小生は、さりげないこの形が好きなのだ。 今年は、7月の中ごろから「ぼち村」周辺では“アキアカネ”が増えてきた。 平地ではほとんど見受けないが、山麓では日に日に数を増している。 (もう10数年前、アカトンボの種類調査を数年続けたが、当時は80%以上が“ノシメトンボ”で“アキアカネ”はわずかだった。) 午後、雨を期待していたが、外れそう。

2010.08.03

コメント(2)

-

昨日のこと「弥治郎こけし村」のバーベキュー}

夜に入ってもむしむし。風もない。 我が家は天然クーラーなので、風がないと、ちと辛い。 昨日、日曜日の午後、「タカ」の髪が伸びたので、散髪屋のTさん(ろう者)の所へ。 刈ってもらっている間に、Tさん家(店舗兼自宅)の草を刈る。 1時間ほどで終わって店をのぞくと、なんとも涼しく刈り上げてもらっていたそれから「タカ」を施設に送る。 施設から“弥治郎こけし村”まで10分足らず。 この前、心配の電話をかけてくれた吉紀工人の工房へ。 駐車場に着くと、「おーい・・・」と耳になじんだ声が飛んでくる。 声のする方へ進むと、盛り上がっているではないか。 バーベキューを囲んで吉紀さんにMさん、Kさんの工人仲間と3人。 みんな気のおけない連中だ。 草刈りの後の“汗流し”をやっているところで、まざって(加わって)行けと誘われる。 久しぶりのこととて断る理由もなし。 アブラゼミとヒグラシの合唱の中、豚もつにウーロン茶。ビールの付き合いはできない。 これで話は十分はずむ 辛いことが続いていたMさんは、再婚したと奥さんと娘さんを同伴。明るさが戻った。 一安心 弥治郎では、こんな突発的な行事は“またか”といった調子。 工人たちのまとまりの良さから来るもの。 楽しいひと時を過ごさせてもらった!

2010.08.02

コメント(4)

-

「キュウリは いらんかいねぇ~」夏野菜豊作!

毎日の暑さでキュウリがどんどん育つ。 ちょっと油断すると30cm級がごろごろ。 先日は10本。持って帰ると「いらない!」と女房 ほかにもらってもらえる所なし。 みずみずしいピーマン、ナス、トマトも次々と。 そして30cm級のズッキーニ。 これは幸いもらって(おしつけ)もらった。 作るのは楽しいけれど・・・「キュウリは いらんかいねぇ~」

2010.08.02

コメント(0)

-

庭の花

我が家では「オニユリ」が咲き出した。 アゲハのお客がが出たり入ったり。 木の枝からは「キカラスウリ」のツルが垂れ下がり、毎夕10個以上の花が咲き出した。 雌雄異株で、これは雄花。これまでこんなにたくさん咲いたことはない実が生ったのは去年が始めて。隣のサクラの木の枝の上。 一夜花で、用を終わった花はぽとぽと落ちる。 今日も30℃を越える。

2010.08.01

コメント(0)

全42件 (42件中 1-42件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 【楽天】人生初!胸アツ買いのテイル…

- (2025-11-25 21:50:38)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 決断する時は、こうするのです。

- (2025-11-25 08:54:08)

-

-

-

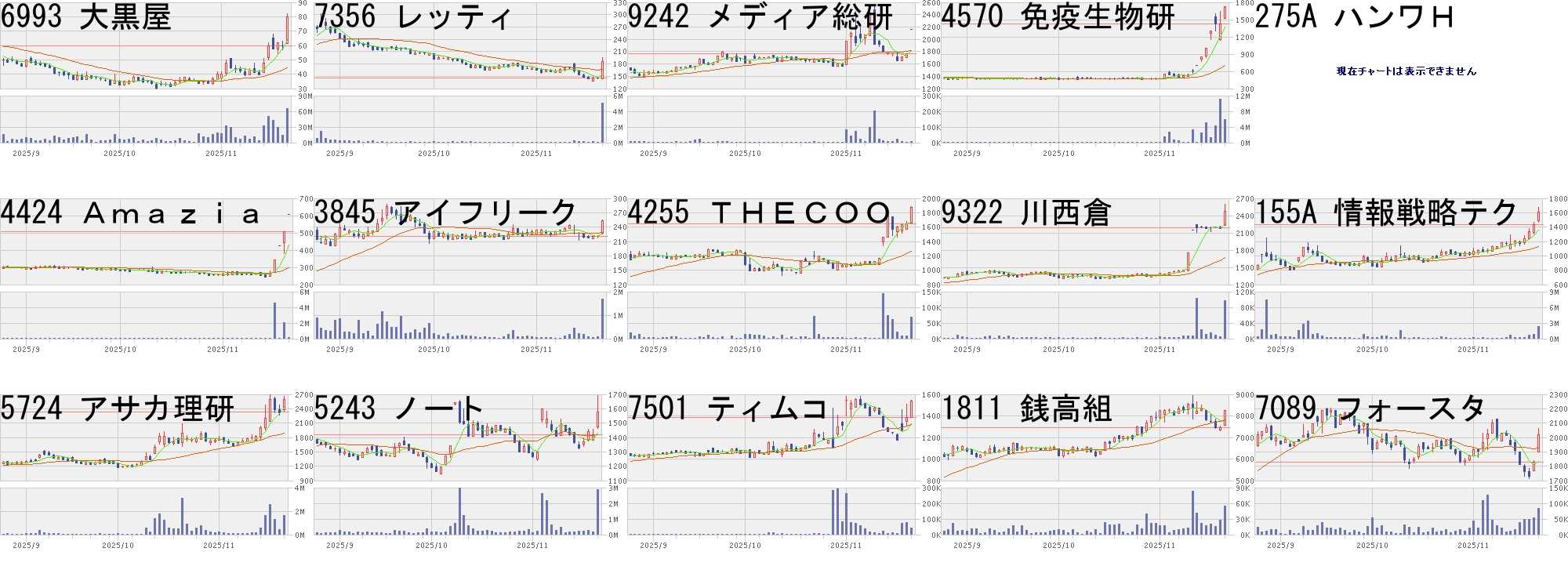

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 本日の急騰・急落株

- (2025-11-25 20:59:24)

-