2023年08月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

Domaine de la Janasse Châteauneuf du Pape Vieilles Vignes 2007

私がワインを嗜み始めた2000年の頃、ワイン界に大きな影響を振るっていたのが Robert M. Parker Jr. 氏であり、氏がワインに付ける点数はパーカー・ポイントと称され、この点数でワインの価格が上下していた。特に100点をつけたワインは、パーフェクト・ワインと言ってもてはやされ、当時としてはかなりの高値をつけていた。今回のんだジャナスのシャトーヌフ・デュ・パプVV 2007 もパーカー100点ワイン。このワインを購入したのは2009年であり、この頃にはパーカー100点ワインの神通力も薄れていて、1万円ちょっとで購入できた。シャトーヌフ・デュ・パプなどの南ローヌのワインはグルナッシュが主体のワインが多く、このワインもそう。アルコール度数表示は15.5%で、かなり濃厚な味わいだが、熟成により味わいは円やかになっており、案外スルスルと飲めた。まだまだ保ちそうだが、今がピークだろう。コルクは長くて良質なもの。状態も良好だった。ボトルの下にしていた側にはビッシリと澱が付着していた。

2023年08月30日

-

Gallimard Cuvee de Reserve Brut Blanc de Noir NV

最近、すっかりシャンパーニュを買わなくなってしまった。元々シャンパーニュに対しては深い思い入れがある方ではなく、5,000円以下で好みの生産者(José MichelとかPierre Moncuitなど)のシャンパーニュあたりで満足していたのだが、ここ最近贔屓にしていたシャンパーニュもすっかり高くなってしまい、食指が動かなくなってしまった。このガリマールのキュヴェ・ド・レゼルヴ・ブリュット・ブラン・ド・ノワールはシャンパーニュ3本セットで割りと手頃な価格(1本4,000円強)で販売されていたのを昨年見つけ購入したもの。家族経営の小規模生産者らしく、このシャンパーニュのブドウ品種はピノ・ノワール100%らしい。コルクを抜き取ろうと手をかけたら勢いよく飛び出してきてびっくりした。味わいはブラン・ド・ノワールらしいやや粘調な舌触りを伴うもので、かなりの辛口仕立て。なかなか美味しくて、探し求めてまで買おうとは思わないが、機会があればリピートしたい。コルクはディアム・コルク。シャンパーニュに使われているのは初めて見た。

2023年08月21日

-

Château de Puligny-Montrachet St. Aubin 1er Cru En Remilly 2015

サン=トーバンというと個人的には貧乏人のシャサーニュというイメージが有る。シャサーニュがムルソーとピュリニーに比べると洗練されていない味わいという印象があるのだが、サン=トーバンはシャサーニュと比べても更に洗練されていない感がある。もちろん例外的に優れたワインもあり、今は高くて買えなくなったユベール・ラミーのサン=トーバンは素晴らしかったし、Henri BoillotのSt. Aubin 1er Cru Pitangeret 2007も素晴らしかった。今回のんだシャトー・ド・ピュリニー・モンラッシェのサン=トーバン・レミリ 2015も例外的に素晴らしいサン=トーバンだった。抜栓して驚いたのが、使用しているコルクが30年保証のディアム・コルクだったこと。ある程度長期保管する前提のワインでも10年保証のものが使われているケースがほとんどであり、シャトー・ド・ピュリニー・モンラッシェでもムルソー一級で使われていたのもほとんどが10年保証のディアム・コルクだった。さて肝心の味わいだが、良質なピュリニーを思わせる鋼のような印象の引き締まった果実味ときれいな酸のバランスが秀逸なワインで、今飲んで美味しいが、熟成させて見るのも面白かったように思う。残念ながら購入したのは、この1本だけであり、もうどこにも残っていないようだ。コルクは30年保証のディアム・コルク。シャトー・ド・ピュリニー・モンラッシェ(ド・モンティーユ)ではムルソー一級でもほとんど10年保証しか使ってないので、少しびっくりした。2014年もののムルソー・ポリュゾで使用されていたのを見て以来となる。

2023年08月15日

-

Raymond Dupont-Fahn Bourgogne Chaumes des Perrières 2019

レイモン・デュポン=ファンのブルゴーニュ・ショーム・ド・ペリエールは、本来ムルソーを名乗れる畑に当局の許可なく客土してしまい、ACブルゴーニュに降格されているらしい。このワインはヴィンテージによるばらつきが結構出る印象を持っているのだが、幸いこの2019年は出来が良く、8本購入した。今回飲むのは7本目となる。味わいとしては斜面のムルソー村名と言って出されたら、良いムルソーだなと思うようなワインで、このヴィンテージまでは3,000円ちょっとで買えたので、満足度が高かった。このワインもブルゴーニュ高騰の波に巻き込まれつつあり、2020年ものは5,000円以上出さないと入手できそうにない。この味わいなら5,000円でも決して高くはないものの、これまでの価格を考えると躊躇ってしまう。コルクは蝋封されており、長さ・品質ともまずまず。蝋封のコルクを抜栓する場合、蝋を削ったりせずに、そのままソムリエナイフのスクリュー部分をねじ込む方が簡単にきれいに抜栓できる。

2023年08月14日

-

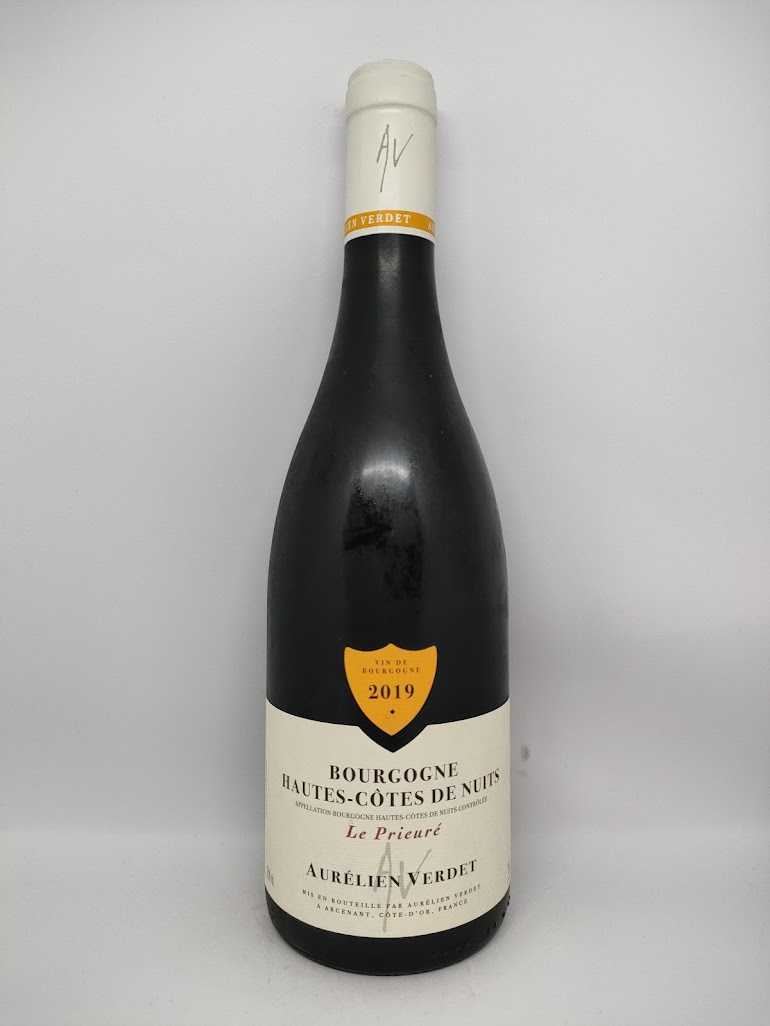

Aurélien Verdet Hautes-Cotes-De-Nuit Le Prieure 2019

オーレリアン・ヴェルデは2018年のACブルがリアルワインガイド誌の表紙を飾ったのを見て興味を引かれ、ACブルとこのオー・コート・ド・ニュイを2018、2019と購入したのだが、2020年ものからは結構高くなってしまい、以後購入していない。このワインは3月にも飲んだが今回が最後の1本。ワインは程よい濃さの味わいで、アルコール度数表示は13.5%と高めなのだがスルスルと飲める。ただ、今回はこれまでと比べると閉じ気味の印象で、前に飲んだときのほうが印象は良かった。コルクはディアム・コルクの5年保証もの。若いうちに飲む前提のワインなのだろう。

2023年08月13日

-

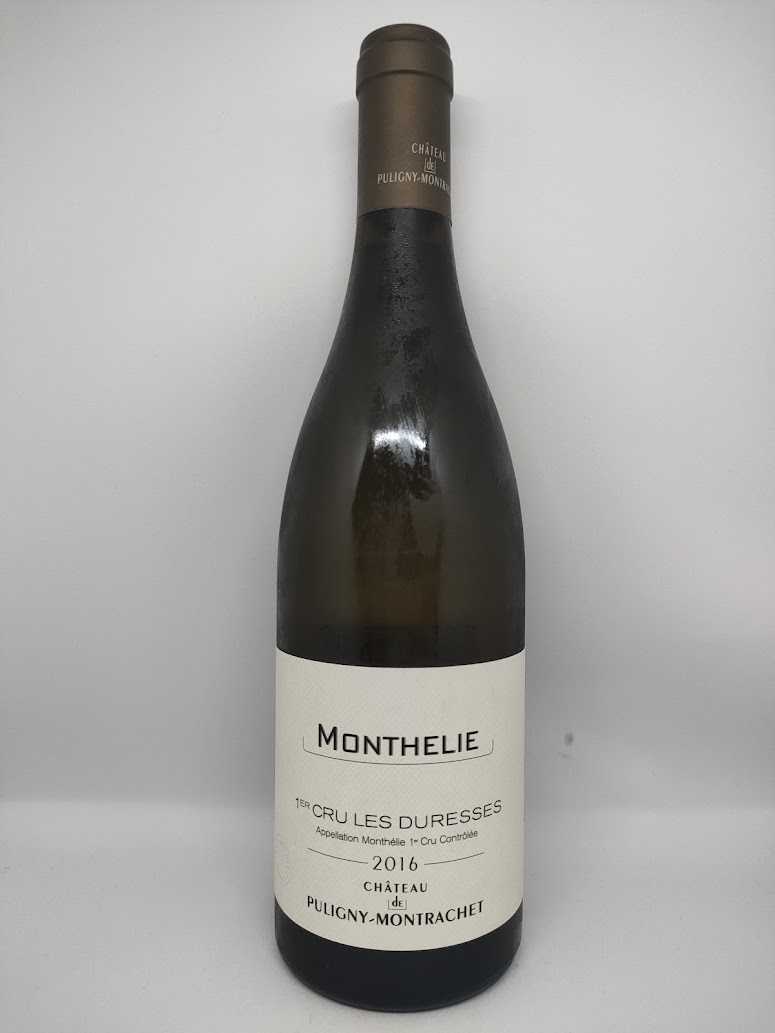

Château de Puligny-Montrachet Monthelie 1er Cru Les Duresses Blanc 2016

現在はモンティーユ名義で出荷されるようになった、Château de Puligny-Montrachet。モンテリー一級デュレス2016。アルコール度数12.5%と控えめで、味わいもモンティーユの白らしい、細身だが果実味のしっkりした味わい。良いワインだけれど、同じ生産者のムルソー一級とはかなり差がある感じで、もうすこし頑張ってサン=トーバンのワインを買うか、割り切ってACブルゴーニュを買うかのほうが満足度は高い気がする。ただ、生産者は10年もののディアム・コルクを使用しているので、もう少し寝かせてから飲んだほうが良かったのかも知れない。コルクは10年もののディアム・コルク。

2023年08月11日

-

風の森 ALPHA1 夏の夜空

最近贔屓にしている奈良県の酒蔵の日本酒。結構発泡しており、開戦時に蓋が結構な勢いで飛び出した。事故にならなくてよかった。アルコール度数11%と低めで、フルーティな味わいの日本酒。昔ながらの淡麗辛口なタイプが好みの人には合わないかも知れないが、私のように普段ワインを飲んでいる人間には却って違和感なく楽しめる。500ml瓶だが、1,200円+税と低価格で、同価格帯のワインでこれだけ美味しいのを見つけるのは難しくなってきた。

2023年08月10日

-

共栄堂 K21AK_AK 赤 2021

共栄堂の2021年もの2022年秋リリースの赤。メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨンにMBAを加えたワインらしいのだが、MBA単体で醸したような印象のワイン。アルコール度数表示は11.5%で軽やかな味わい。タンニンはほとんど気にならず、ブドウジュースの旨味をそのまま閉じ込めたような果実味ときれいな酸のバランスのワイン。共栄堂のワインもじわじわと値上がりしている。これ以上値上がりしなければ良いのだけれど。

2023年08月09日

-

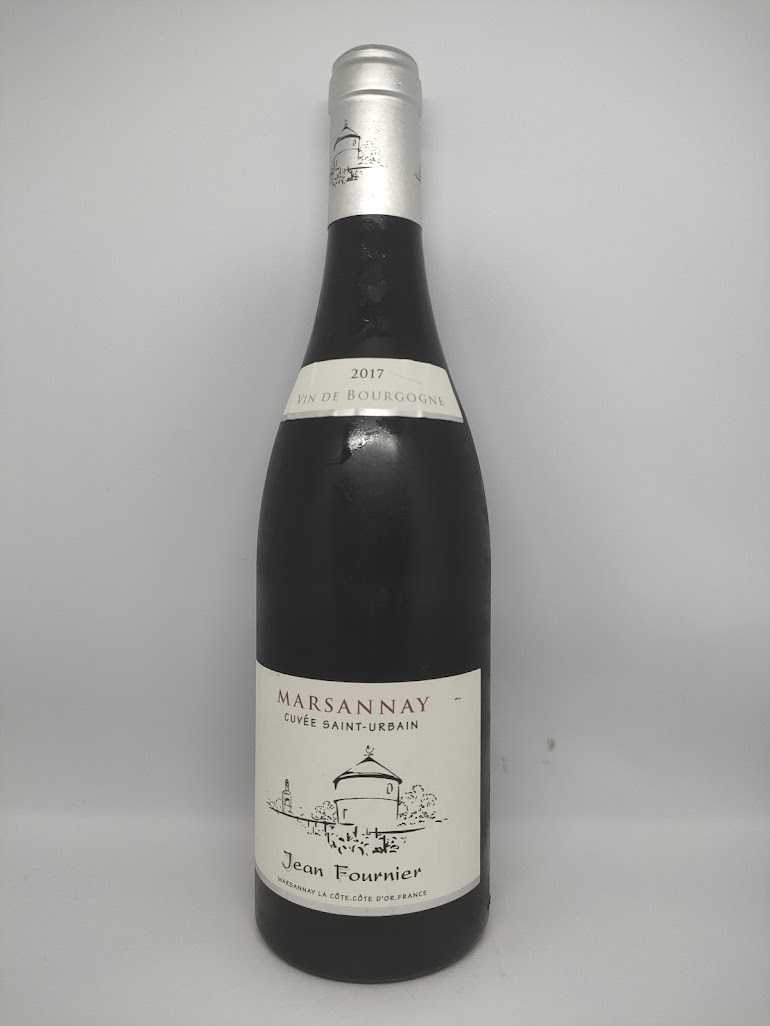

痛恨のブショネ Jean Fournier Marsannay Cuvée St-Urbain Rouge 2017

お気に入りの生産者ジャン・フルニエ。この生産者にも価格高騰の波が押し寄せてきて、なかなか買えなくなっているのだが...なんと久しぶりに当たったブショネ。頑張ってグラス一杯分は飲んだが、あえなくギブアップ。残りは料理ワインに供出することに。コルクは品質も長さも普通。

2023年08月08日

-

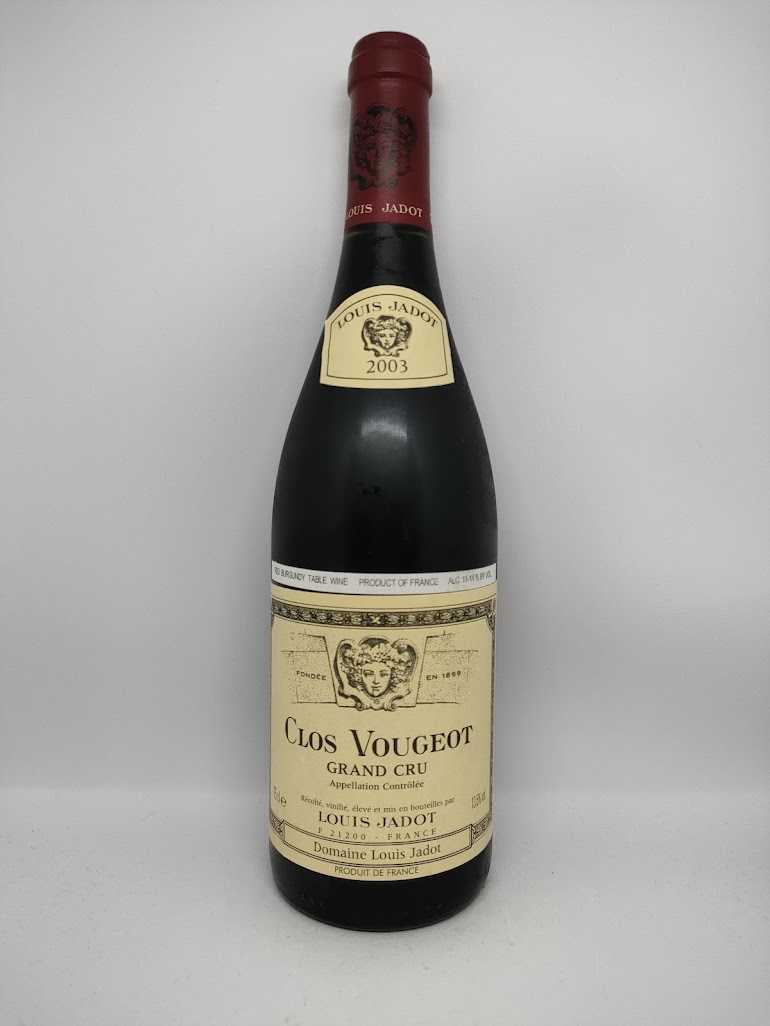

Domaine Louis Jadot Clos de Vougeot Grand Cru 2003

ルイ・ジャドのドメーヌもののクロ・ド・ヴージョ 2003は2012年に購入したもの。当時は10,000円ぐらいだった。まだまだタンニンは旺盛で単独で飲むと歯茎が痺れてくるのだが、色調は少し褪色が進んでおり、香りもドライフルーツや腐葉土のようなニュアンスが感じられ、まあそろそろ飲み頃かなという感じ。ジャドのグラン・クリュも随分高くなってしまった。このクロ・ヴージョも購入時の倍以上の価格で取引されている。それでも一部の人気生産者に比べると穏当な価格なのだけれど。コルクは長くて良質。状態も極上だった。

2023年08月07日

-

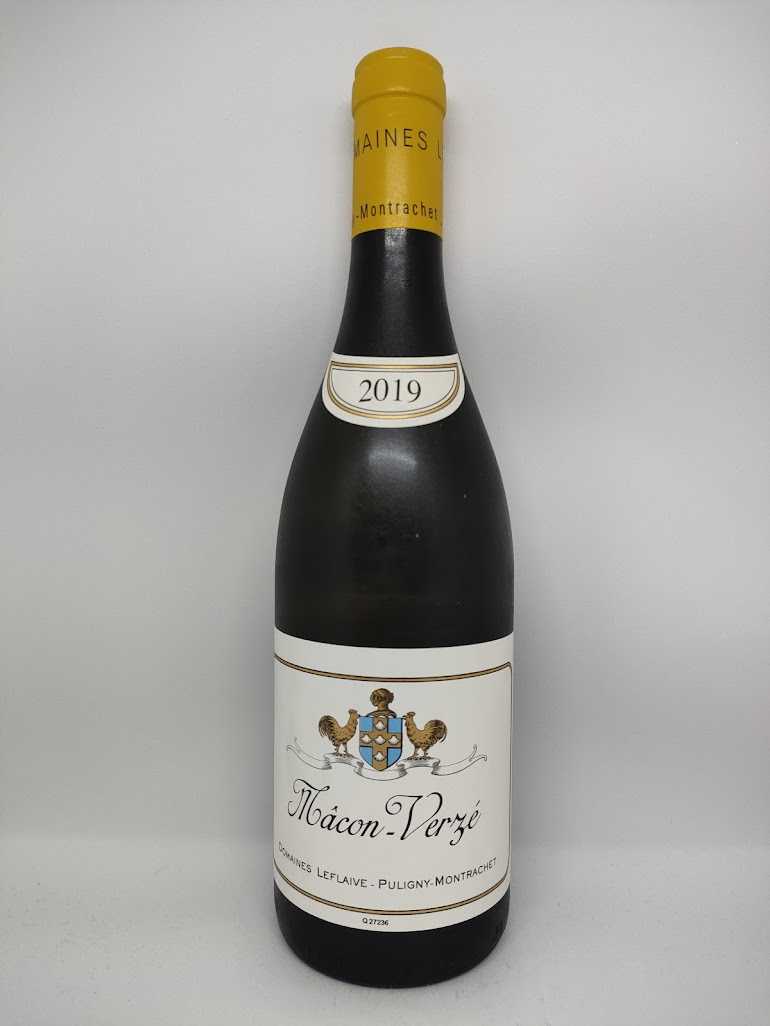

Domaines Leflaive Mâcon-Verzé 2019

ルフーレーヴが自社畑でつくるマコンのワイン。10年以上前に、2004、2006、2007、2008年物を買って飲んだ記録がある。この頃は3,000円前後だった。今回はセットもので購入した。今の価格(6,000円ぐらい)だと単品で買うことはもうないだろうと思う。ちなみに、このワインのドメーヌの綴がDomaineでなくDomainesとなっていることについて、昔購入したときにショップのメールで、マコンの畑が本拠地から離れすぎていたため、”Domaine” Leflaiveと名乗ることが許されず"Domaines" Leflaiveにしたという説明をみた記憶がある。ワインそのものは、良い意味でマコンらしからぬコート・ドールのシャルドネのような味わい。価格がもう少しお手頃だったらリピートするのだが。コルクは合成コルク。ディアムの刻印は無し。

2023年08月06日

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

-

- ビールを語ろう

- サントリー生ビール 名前・似顔絵入…

- (2025-11-16 17:50:20)

-

-

-

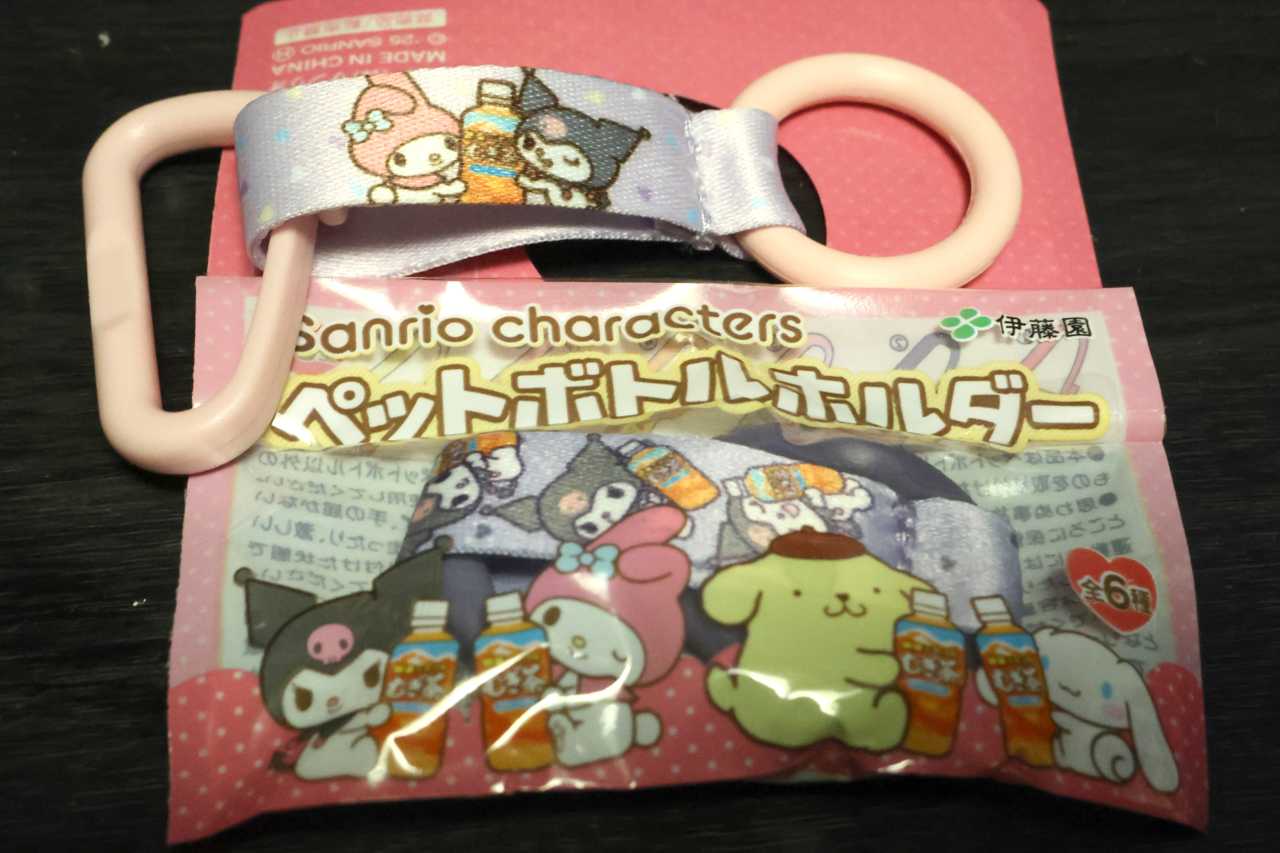

- ソフトドリンクについて語ろう

- 伊藤園 むぎ茶 サンリオ ペットボ…

- (2025-11-13 12:30:20)

-

-

-

- スタバへ行こうっ!!!!

- スターバックス コーヒー JR新横浜駅…

- (2025-11-20 22:36:24)

-