2023年02月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

Kidoワイナリー Autumn Colors ルージュ 2021

城戸ワイナリーのオータム・カラー・ルージュ2021は昨年6月に到着後40日ほどで一度飲んでおり今回が2回め。メルロー主体でマスカットベリーAその他が混醸されているらしい。8ヶ月置いただけなのだが、随分味わいが円やかになっていてびっくりした。空き瓶を見ると結構澱が付着していた。前回はほとんど澱が出なかったので、そのあたりが味わいの差になっているのかも。送料込みで考えると3,000円近い価格になるのだが、今日の味わいならリピートする価値ありだと思う。ラベルの右上と右下から瓶底にかけて澱が付着。

2023年02月28日

-

Felix Solis avantis Mucho Mas Blanco NV

フェリックス・ソリス・アヴァンティス ムーチョ・マス・ブランコ NVはスペインの白ワイン。ブドウ品種はヴェルデホ、ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネらしい。スペインのワインはカヴァは結構飲んでいるし、赤も少しは飲んだのだけれど、白を自宅で開けるのはこれが初めて。リアルワインガイド80号で旨安大賞を受賞したワインで、1,000円を切るワインとしては悪くない。ほのかな甘さを感じるライト・ボディのワインだが、それなりに凝縮感がある。このワイン単独でわざわざリピートしようとは思わないが、他のワインを購入するついでに同梱できるなら、また購入しても良いかなという感じ。

2023年02月27日

-

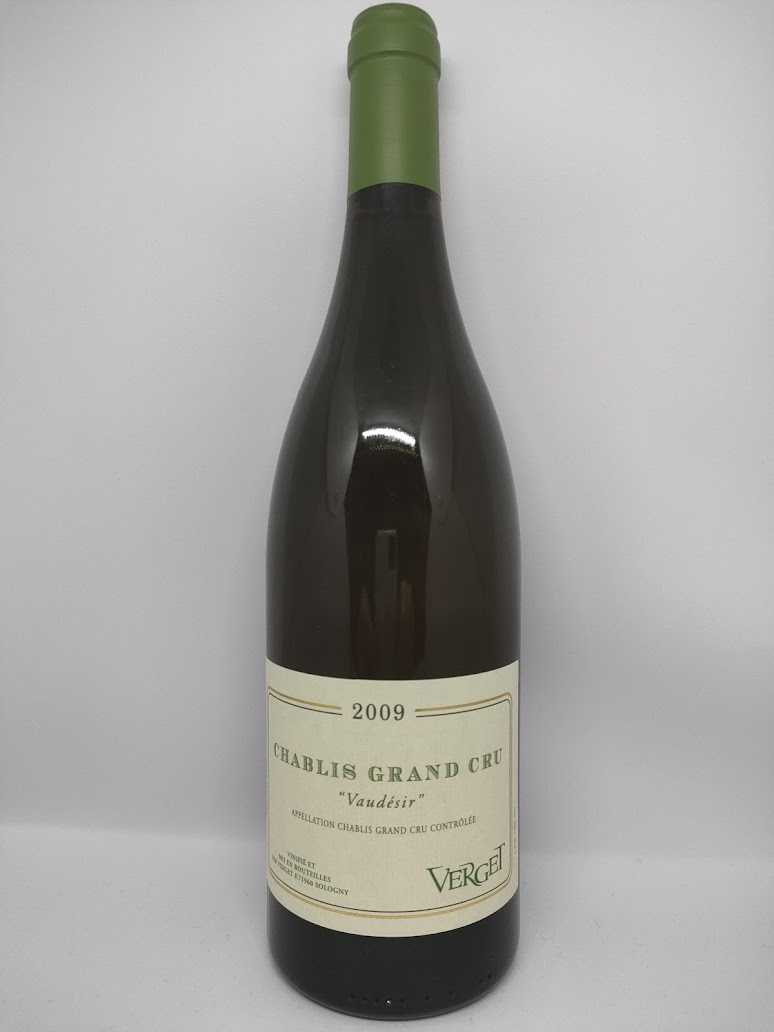

Verget Chablis Grand Cru Vaudésir 2009

ヴェルジェのシャブリ特級ヴォーデジールは2019年に一度飲んだことがあり、今回が2回め。2回とも寝かせておいたワインではなく、前回は2019年、今回は2022年に購入したもの。輸入元であるテラヴェールは時々ヴェルジェのバックヴィンテージをリリースして来る。2019年に購入したものとはキャップシールが異なるので、2022年に蔵出ししたワインなのだろうか。2019年に飲んだときのメモからすると4年間の間に熟成が進んで味わいが円やかになっているようだ。前回飲んだときのメモには「酸とミネラルが鮮烈」「細身のシャブリらしいワイン」とあるのだが、今回飲んだ印象はもっと果実味のまろやかさが前面に出てきている感じ。熟成したブルゴーニュ白の醍醐味を堪能させてくれる一品だった。ヴェルジェのシャブリと言えば忘れられないのが特級畑ヴァルミュール Valmur の1995年ものと1996年もの。1995年ものは2003年と2008年、1996年ものは2003、2007、2013年に飲んだけれど、どれも素晴らしい味わいだった。過去の思い出故に美化されてしまっているかもしれないが、今回のヴォーデジール2009を上回る味わいだったと思う。この写真が今回のワイン。こちらが2019年に飲んだワイン。キャップシールが異なる。

2023年02月25日

-

Philippe Charlopin Peteit Chablis 2013

フィリップ・シャルロパン(シャルロパン=パリゾ)の白は今回が初めてとなる。2013年もののプティ・シャブリだが、長年寝かせておいたわけではなく、2021年にバックヴィンテージが放出されたので購入したもの。輸入元はファインズだったので、蔵出しか業務用に大量に保管しておいたのを放出するかしたのだろう。ブルゴーニュ白のバックヴィンテージを購入する場合、結構な確率でピークが過ぎちゃったり劣化したりしたワインに当たるのだが、今回は綺麗に熟成したピークの状態のワインだった。銘醸畑の綺麗に熟成したブルゴーニュ白と比べてしまうと、味わいが単調だとか色々不満は出るのだけど、このワインの購入価格(税込2,500円ぐらいだった)を考えると、そんな不満は吹き飛んでしまう。香りといい味わいといい素晴らしかった。こういう味わいだとわかっていたら何本かまとめて購入したのだが、残念ながら購入したのはこの1本のみ。

2023年02月24日

-

Enterizo CAVA Brut NV

エンテリソ ブリュットはスペインのカヴァ。2020年8月に初めて飲んだが、価格が安い(税込800円ぐらい)割にはしっかりした味わいなので気に入って、すっかり我が家の定番スパークリングとなった。飲むのは何度目かなと思って調べてみたら今回が29度目だった。最近ラベルが変わったが、今回飲んだのは旧ラベル。新ラベルも既に購入済なので近々開けてみたい。輸入元はワインプレスインターナショナルで、ヴェリタス以外で売られているのを見たこと無いので、多分同社の独占自社輸入なのだろう。よりどり6本で送料無料カヴァ エンテリソ ブリュット 750ml 白泡 コク辛口 カバ スパークリング ワイン ^VECIBRZ0^ヴェリタス取扱のカヴァと言えば、2014年頃まで販売していた Castell de la Comanda のものが900円ぐらいで、気に入って結構買っていた。今は取扱っていないようで残念である。

2023年02月23日

-

Winzer Krems Classic Blauer Zweigelt 2020

ヴィンツァー・クレムス クラシック・ブラウアー・ツヴァイゲルトはオーストリアの赤ワイン。ぶどうの品種はツヴァイゲルトで主にオーストリアで栽培されており、日本でも栽培しているようだが、私は初めて飲むと思う。少なくとも家で開けるのは初だ。輸入元はワインプレスインターナショナルよなっているので、ヴェリタスの自社輸入なのだろう。【6本〜送料無料】ヴィンツァー クレムス クラシック ブラウアー ツヴァイゲルト 2020 赤ワイン ツヴァイゲルト オーストリア 750ml 旨安大賞2022リアルワインガイド誌80号で旨安大賞に選ばれており、その掲載記事に紹介されていた輸入元はスマイルだった。ワインはミディアム・ボディ(アルコール度数表示は13%)で、赤系果実の香りが主体の軽やかな果実味のワイン。タンニンは柔らかで酸はそれなりで、もう少し酸が強ければという気はするが、私にはちょうど良い塩梅のバランス。価格が安い割には良い出来で、リピートするかもしれないな、と思った1本だった。

2023年02月21日

-

共栄堂 K21HR_DD 2021

共栄堂の2021年ヴィンテージのうち2022年春にリリースされたオレンジワイン。春リリースとして出荷されているのだけれど、私が実際に購入したのは2022年9月だった。昨年9月と11月に飲んでおり、今回が3本目。オレンジワインと言いながら色合いは薄く、普通に白ワインだと思うのだけれど。微発泡しており、泡立つほどではないけれど、グラス壁に沢山泡が発生する。味わいは共栄堂らしいブドウの旨味をそのままワインにした感じの味わい。単独で飲んでも良いし、和食と合わせても良い。脂っこい料理とは合わないとは思うけど、鶏の唐揚げぐらいなら結構合うんじゃないかと思う。このワイン(というか2022年春リリースのシリーズ)、表ラベル作成が間に合わなかったのか、裏ラベルしかついていない。少し損した気分である。

2023年02月19日

-

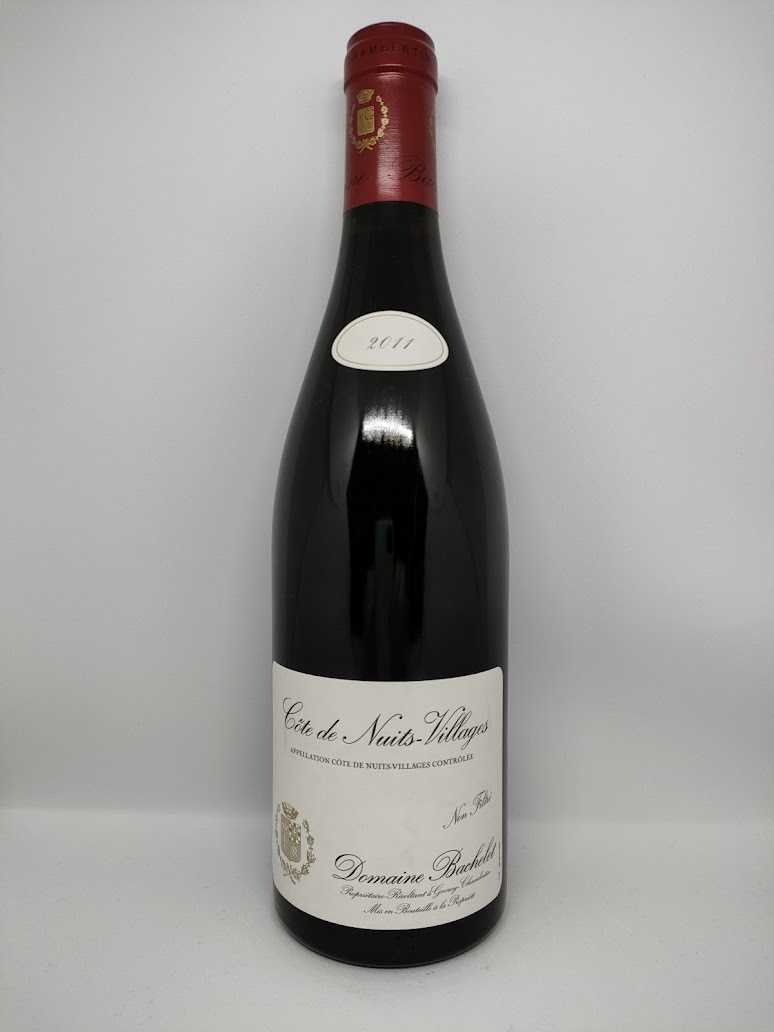

Denis Bachelet Côtes de Nuits Villages 2011

ドニ・バシュレのコート・ド・ニュイ・ヴィラージュは、先日2014年ものを飲んで感動したが、今回は2011年もの。購入後寝かせておいたワインではなく、最近売りに出されたものを購入したもの。前に飲んだ2014年ものもそうだった。このヴィンテージもアルコール度数表示は12.5%と低めで、軽やかな味わいだが決して薄くはなく、飲んでいて疲れない良いワイン。ただ惜しむらくは2014年ものに比べて味わいが野暮ったい。2014年ものは単独で飲んでもスルスル飲めたが、こちらは料理と合わせながら出ないと若干辛い。ただ、今回の2011年ものは、購入日を確認したところ、我が家に到着して30日ぐらいで開けてしまっていた。前回の2014年ものは我が家到着後4ヶ月ほど休ませていたので、その差が出たのかもしれない。

2023年02月18日

-

キザン セレクションシャルドネ 2020

お気に入りの日本ワイン生産者のキザンが作っているセレクションシャルドネ 2020。毎年ケースで買うようにしており、このワインも飲むのは6回目。アルコール度数表示は11%と低いのだが、凝縮感のある味わいで、ブルゴーニュとも新世界とも違うシャルドネ。アルコール度数が低いので、こってりした料理と合わせるよりは、和食やシンプルな魚介類の料理と相性の良いワインで、今回はタラのムニエルのお供であった。このヴィンテージから若干価格が上がってしまったが、送料含めても1本あたり2,000円ちょっとで購入できることを考えればコスト・パフォーマンスは高いと思う。なお、コルクは5年保証のディアム・コルクが使われている。ある程度寝かせることも想定しているのだろうか。

2023年02月16日

-

Gros Frère et Soeur Richebourg Grand Cru 2002

グロ・フレール・エ・スールはヴォーヌ・ロマネの生産者で、特級畑もリシュブールを筆頭にグラン・エシェゾーとエシェゾーも所有する。ヴォーヌ・ロマネ以外の特級畑としてクロ・ド・ヴージョも所有する。良いワインを作る生産者だと思うのだが、何故か昔からあまり人気がなく昨今のヴォーヌ・ロマネのワインの高騰ぶりからは少し取り残されている感がある。とはいえ、このリシュブールは流石に高くなってしまった。このワインは並行輸入ものであるが、2005年の購入時には20,000円しなかった。今の価格だととてもじゃないが手が出ない。ワインはリシュブールであるということに過度の期待を抱かなければ、程よく熟成した良いワイン。今が飲み頃だろう。コルクはまだ弾力は保たれていたが、結構上部までワインの滲み込みがあり、今開けてしまって正解だったと思っている。抜栓後すぐは少しギスギスしたか感じがしたが、2時間ほど経つと滑らかな味わいとなった。この生産者のワインは結構飲んでいるつもりだったのだが、意外に飲む機会は少なく、購入して飲んだのは2001年にClos de Vougeot Musigni Grand Cru 19982005年にRichebourg Grand Cru 19872006年と2014年にClos de Vougeot Musigni Grand Cru 2002を飲んだのみで今日のワインが5本目だった。これまでに飲んだ4本で一番印象深かったのはRichebourg Grand Cru 1987。このワインは友人たちとのワイン会でVogüé Musigny Grand Cru Vieilles Vignes 1987と一緒に供出したのだが、6人中1人を除いてこちらが好みという結果だった。1987年といえば、ヴォギュエがまだ低迷期から脱却していなかったのに対し、グロ・フレール・エ・スールのリシュブールは植替え前の古樹だったというのが大きかったか。ちなみにこのとき供出した白はJean Boillot Puligny-Montrachet 1er Cru Clos de la Mouchère 1997Arnaud Ente Meursault 1996の2本。ボワイヨは7,000円ぐらいで購入したし、アントとヴォギュエは10,000円前後だった。良い時代だったなあ。

2023年02月15日

-

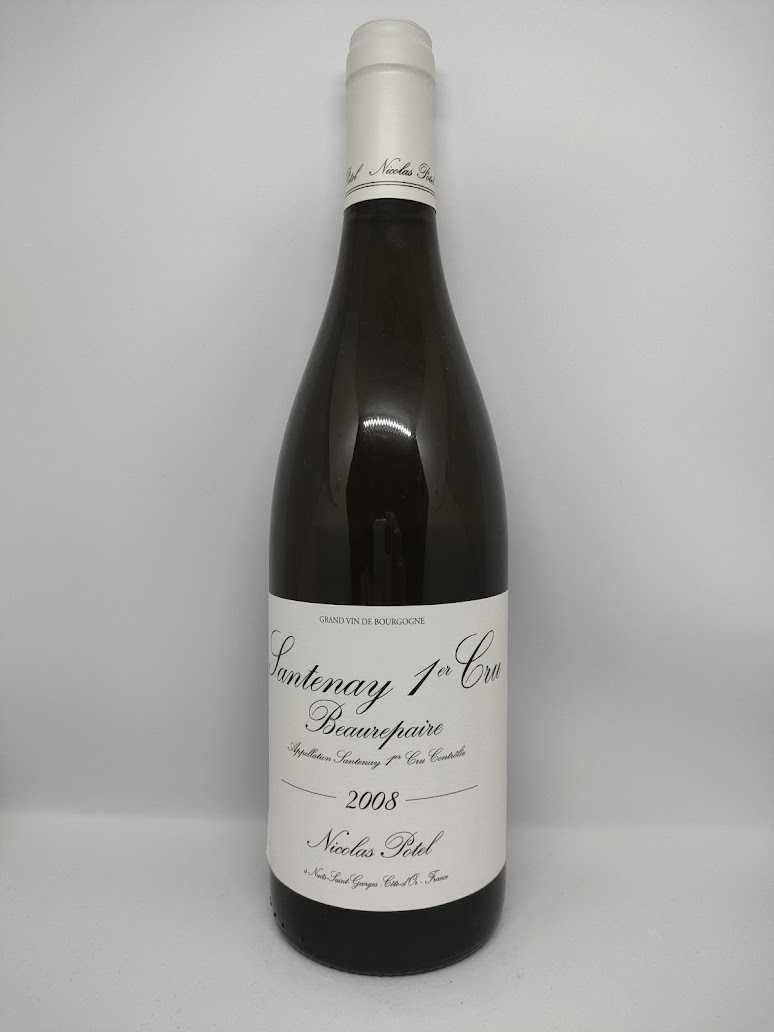

Nicolas Potel Santenay 1er Cru Beaurepaire 2008

ニコラ・ポテルは元々ニコラ・ポテル氏が運営していたネゴシアンだったのですが、同氏は今は運営に関わっておらず、ロッシュ・ド・ベレーヌという別会社のドメーヌ兼ネゴシアンでワインの生産をしています。現在のニコラ・ポテルは時々バック・ヴィンテージをリリースしていますが、今日のワインであるサントネ一級ボールペール2008もそうで、2022年に3,000円台で購入したものです。抜栓直後はもう一つ香りが立たず、少し過熟した感じで、これはハズレを引いたかなと思ったのですが、30分ほど経つと香りが開き始め、味わいも良い感じになり、これは買ってよかったなあと思いました。これまでに飲んだニコラ・ポテル取扱のバック・ヴィンテージもので印象深かったワインと言えば、2009年に飲んだ(同年購入)ピュリニー・モンラッシェ一級コンベット 19902017年に飲んだ(同年購入)ムルソー一級ペリエール 19912020年に飲んだ(同年購入)サヴィニー・レ・ボーヌ・ブラン 2007あたりが印象に残っています。特にサヴィニー・レ・ボーヌ・ブラン 2007はまるでコルトン・シャルルマーニュのような味わいで、何本かまとめて買っておくんだったと後悔したものでした。

2023年02月13日

-

レストランでグラスワイン各種

コロナ禍で行きそびれていた贔屓のお店に3年ぶりに訪問。このお店は持込不可なので、コース料理に合わせたグラスワインコースを注文。10,000円(税別)のコース。最後の赤はジラルダンとシューベルトのどちらかを選択。最後のラタフィアは別料金。10,000円(税別)のグラスワインコース。最後の赤はジラルダンとシューベルトのどちらかを選択。最後のラタフィアは別料金。A.R. ルノーブル ブリュット・ナチュール・ドサージュ・ゼロ MAG16 A.R. Lenoble Brut Nature Dosage MAG16 Zero NV安定した美味しさ。前菜用に供された。カルム・ド・リューセック Carmes de Rieussec 2018リューセックと比べると貴腐ワイン独特の風味は抑えられている感じ。フォアグラを使った前菜に合わせて供された。ドメーヌ・デ・テンゲイジ テンゲイジ 甲州 エリオント Cuvée Téngeijis Hélianthe Koshu 2021アルコール度数9.5%と低く、色調は非常に薄いが、華やかな香りと味わいの甲州。結構気に入ったが、販売価格が3,000円ぐらいするようなので、それなら共栄堂で良いなあと思う。ギベルトー ソーミュール Guiberteau Saumur 2019 ロワール地方のワインでシュナン・ブラン100%、アルコール度数13.5%のワインで完全辛口仕立て。これも結構気に入ったが、入手難のようだ。販売価格は4,000円ぐらいなので、機会があれば購入したい。ピエール エ ジェローム クルソドン ヴァン ド フランス ローズ エ モーヴ NV Pierre et Jerome Coursodon Vin de France Rose et Mauve NVローヌ地方のロゼワイン。販売価格は2,500円ぐらい。良いワインだけど個人的には日本のマスカットベリーAのロゼのほうが好み。メゾン・ド・モンティーユ サン・ロマン白 Maison de Montille Saint-Romain Blanc 2017アルコール度数12.5%と控えめで、モンティーユらしい酸のきれいに出た軽やかなシャルドネ。販売価格は5,000円ぐらい。もう少し安ければ購入するんだが。ヴァンサン・ジラルダン サン・ロマン赤VV Vincent Girardin Saint-Romain Rouge Vieilles Vignes2014良い具合に熟成したブルゴーニュ赤。アルコール度数13%で、このつくり手にしてはエレガントに感じる。販売価格は4,000円ぐらいで、これも機会があれば購入したい。シューベルト ピノ・ノワール Schubert Pinot Noir 2020ニュージーランドのピノ・ノワール。アルコール度数14%にしてはエレガントな作りで、結構気に入った。販売価格は3,000円強ぐらいで、これも機会があれば購入したいが、あまり日本市場では出回ってないようだ。ギュイ・シャルルマーニュ ラタフィア・ド・シャンパーニュ Guy Charlemagne Ratafia de Champagne NVこれは酒精強化ワインでデザートとして。最後の締めのワインとしてはなかなか良い。販売価格は8,000円ぐらいらしいので、自分では買わないが貴重な体験だった。

2023年02月12日

-

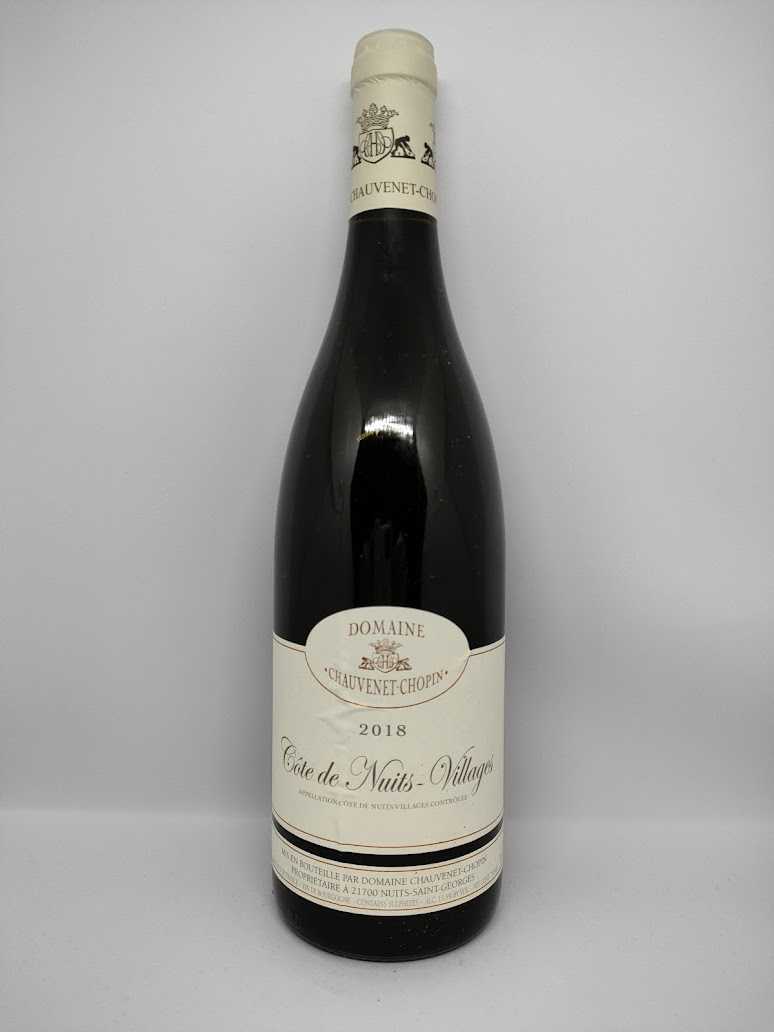

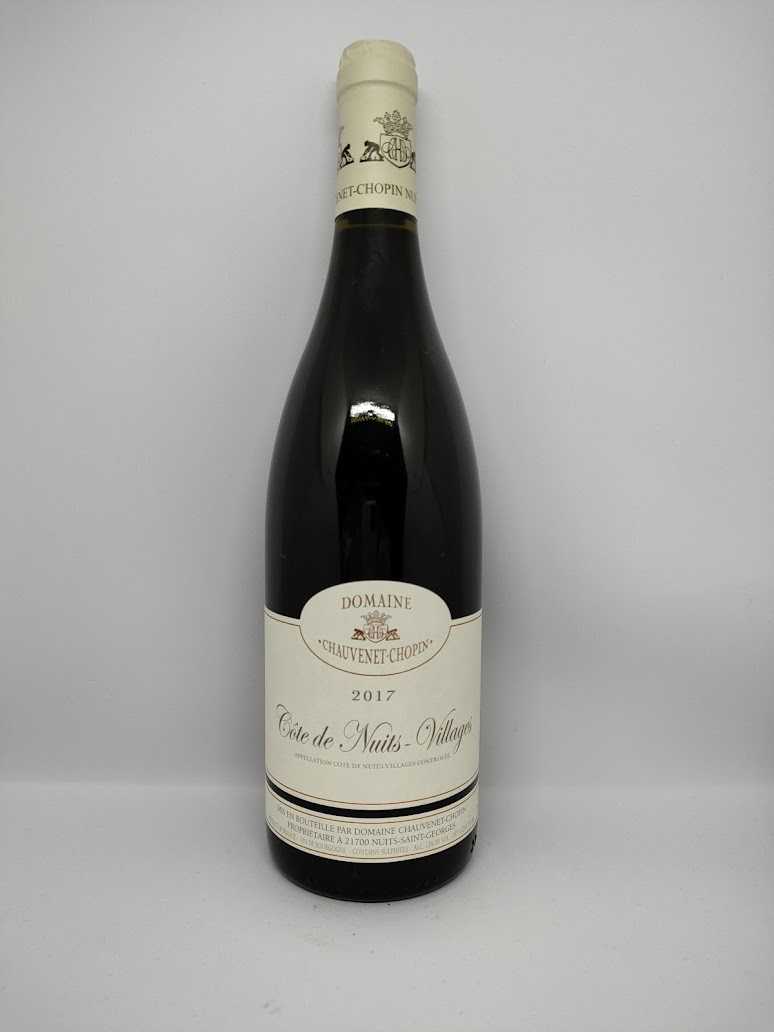

Chauvenet-Chopin Côtes de Nuits Villages 2018

ショーヴネ=ショパン コード・ド・ニュイ・ヴィラージュ2018は、この生産者の最後のヴィンテージのワイン。先日同じワインの2017年ものを紹介したが、個人的にはこの2018年ものよりも2017年ものの方が好み。2018年ものはちょっと抽出が濃いように感じる。とはいえ、このワインも良いワインであり、このドメーヌが2018年ものを最後に生産をやめてしまったのは本当に残念だ。コルクはディアム・コルクが使われており、「DIAM」の刻印の右上に「5」という数字があることから5年間程度の保管を前提としているのだろう。現時点で美味しく飲めるワインであり、生産者の方でも長期保管しなければならないワインとは考えていないのではないだろうか。

2023年02月09日

-

Foxwines Astros Carmenere 2021

カルメネールというブドウ品種のワインはこれまで飲んだ覚えがないのだけれど、このワインを飲んだ第一印象はメルローみたいというものだった。ネットで検索をかけてみると、カルメネールという品種、元々はボルドーで栽培されていた品種だったのが、フィロキセラ禍の後ボルドーでは廃れてしまい、持ち込まれたチリでは長らくメルローと区別がついていなかったらしい。チリワインであるフォックスワインのアストロス・カルメネール2021はリアルワインガイド80号で旨安ワイン大賞を獲得したワイン。550円という価格を考えれば十分すぎる品質。色調はかなり濃い目のルビー色だが、タンニンは柔らかくて単独で飲んでも苦にならない。とはいえ、真骨頂は牛肉料理と合わせたときであり、脛肉を使ったビーフシチューとの相性は抜群だった。まあ、味わいが単調ですぐに飽きが来る感は否めないのだけれど、そこまで求めるならばもっと高いワインを買え、ということだろう。ちなみに同じ生産者のカベルネ・ソーヴィニヨン2019がリアルワインガイド72号の旨安大賞を受賞している。輸入元は大阪市内に店舗を構えるタカムラが自社輸入したもの。【最大5,000円OFFクーポン配布中】旨安大賞 アストロス カルメネール [ 2021 ] ( 赤ワイン ) 【CP】

2023年02月06日

-

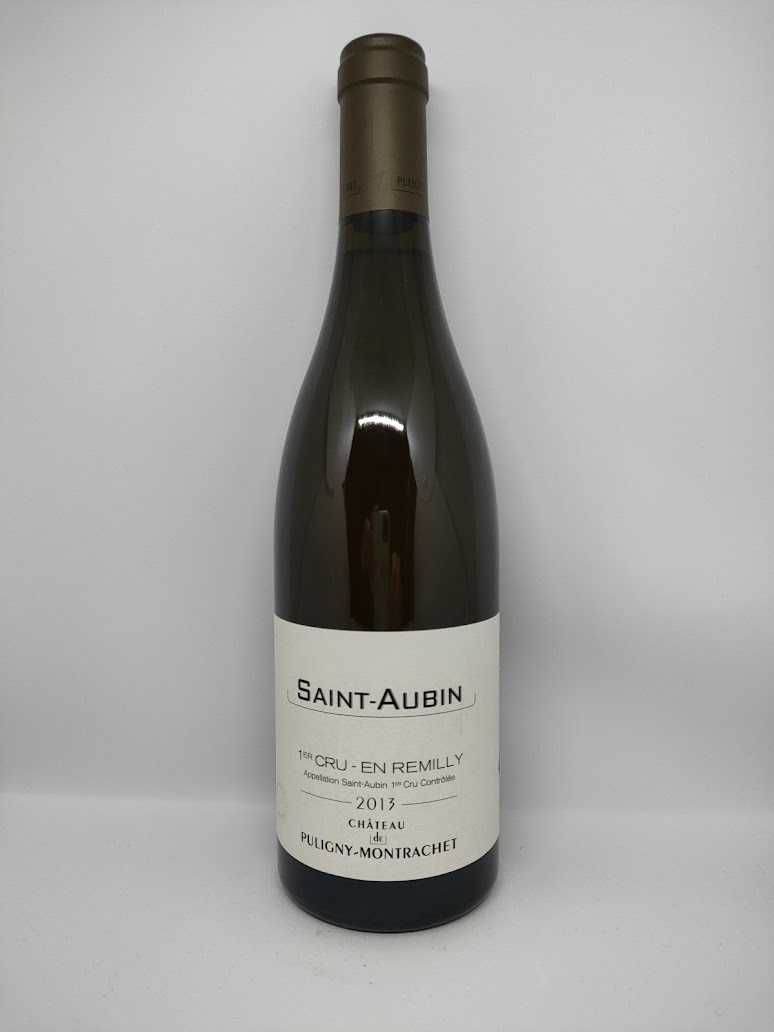

Château de Puligny-Montrachet St. Aubin 1er Cru En Remilly 2013

シャトー・ド・ピュリニー・モンラッシェは既にドメーヌ・ド・モンティーユに吸収され、このワインも2017年ものからはドメーヌ・ド・モンティーユから出荷されている。ドメーヌ・モンティーユがシャトー・ド・ピュリニー・モンラッシェの運営に関与を始めたのが2002年、2016年を最後にシャトー・ド・ピュリニー・モンラッシェ名義のワイン生産は終了し、以後はド・モンティーユ名義でワインは生産されている。シャトー・ド・ピュリニー・モンラッシェ(というかドメーヌ・ド・モンティーユ)は好んでディアム・コルクを用いており、2007年のムルソー・ポリュゾでは通常のコルクだったのが、2009年ものはディアム・コルクだった。2008年ものは飲んでないので、どうだったかわからない。このワインのコルクの場合、「DIAM」の刻印の上に「10」と書かれているので10年の保管を前提としているようだ。個人的な感想だが、ディアム・コルクは通常のコルクより密閉性が高く、スクリュー・キャップほどではないにしても、通常のコルクよりも熟成がゆっくりと進む印象がある。今日のワインもかなり瑞々しい味わいで、ブラインドで出されたら2017あたりと答えてしまうような気がする。この生産者のワインはアルコール度数控えめ(このワインも12.5%)なのに凝縮感を感じさせる仕上がり。個人的には好みのスタイルで、2018年に初めて飲んで以来、このワインがシャトー・ド・ピュリニー・モンラッシェのワインとしては19本目であり、結構な頻度で飲んでいる。サン=トーバンの白はシャサーニュの白によく似ている。ムルソーやピュリニー・モンラッシェに比べると垢抜けないが半面親しみやすく、気軽に飲める。

2023年02月05日

-

共栄堂 K21AK_DD_01 橙 2021

お気に入りの生産者、共栄堂が2022年秋にリリースした2021年ものの甲州種によるオレンジワイン3種のうちの1つ。K21AK_DD_01 2021年の10月の後半戦の甲州種を大樽にて約半年熟成K21AK_DD_02 2021年の甲州種を大樽と中樽で約10か月から半年熟成K21AK_DD_03 2021年の甲州種を小樽で約7か月、その後大樽で3か月ほど熟成という違いだそうで、先日飲んだK21AK_DD_03K21AK_DD_03と比べるとこちらの方が癖が少なくて好み。癖がないと言ってもキザンワイン(2020、2021)と比べると癖が強いのだけれど。恵方巻を食べながら飲んだのだが、甲州種のワインは和食とよく合う。普段飲みには使いやすいなあと思った。

2023年02月04日

-

Chauvenet-Chopin Côtes de Nuits Villages 2017

残念ながら2018ヴィンテージを最後に引退してしまったショーヴネ=ショパン。コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ2017はお気に入りのワインで、今回がなんと13本目の抜栓となる。アルコール度数表示は13%で、エレガントな味わいで単独でもスルスルと飲めてしまう。生産者も若飲みを想定しているのか、使われているコルクはディアム・コルク。最後の年である2018年ものは少し抽出がどぎついので、この生産者の醍醐味を味わいたいなら2017年ものをお勧めしたい。

2023年02月02日

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

-

- イタリアワイン大好き!

- ヴェネト州の陰干しブドウで造る華や…

- (2025-10-11 11:01:01)

-

-

-

- 今日飲んだお茶

- ハブ茶を見直しませんか

- (2025-11-17 15:42:54)

-

-

-

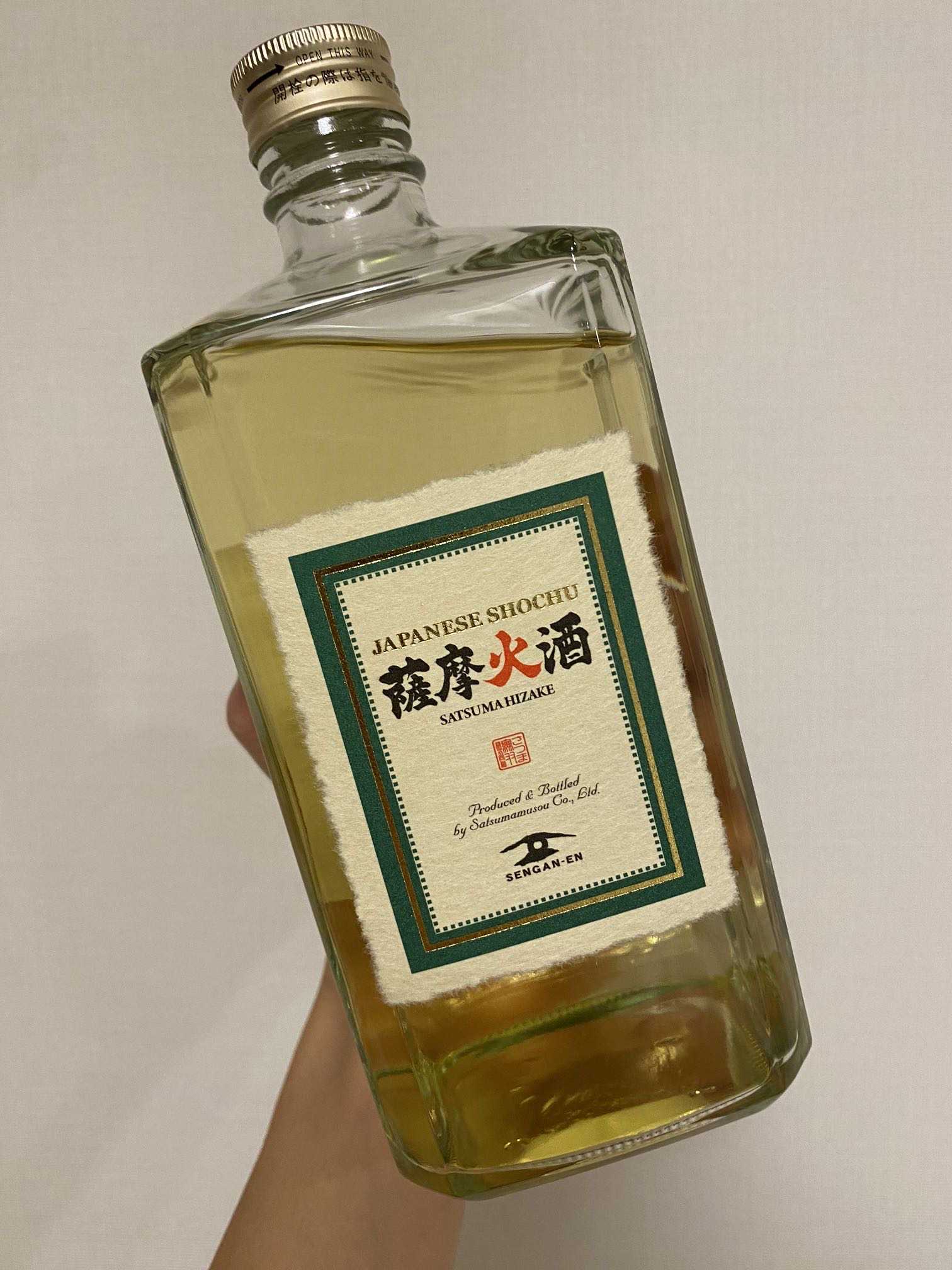

- ★★芋焼酎大好き!★★

- ママの寝酒🍶芋焼酎「薩摩火酒」これ…

- (2025-10-04 22:45:38)

-