2023年04月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

Domaine Bouchard Père et Fils Le Corton Grand Cru 2003

ブシャール・ペール・エ・フィスは1731年に創立されたドメーヌ兼ネゴシアン。ネゴシアンとしてのイメージが強いせいか、昨今のブルゴーニュ高騰の波にはあまりさらされておらず、価格上昇は一部の銘柄を除いては穏やかだ。個人的にはこのドメーヌの白ワイン、コルトン・シャルルマーニュCorton-Charlemagne Grand Cruがお気に入りの銘柄で、安い(10,000円強で買えた)頃には毎年のように買っていた。今では高くなったしまって手が出ないが。一方で赤のコルトンは意外なことに今回が初めてだった。超熟で美味しく飲めるようになるまで時間がかかるという噂だったので買うのを躊躇ってしまったからだろう。この2003年ものを買ったのは、当時のワインサイトでこのように紹介されていたからだ。「2003年の例外的気候条件(似たような状況は2世紀に2回しかない)によって、コルトンの葡萄畑からピノ・ノワールで造りうる偉大なワインの一つが生まれた。力強さと驚くほど洗練された味わいがあり、それが豪華なボディと結びついている。このような成功はそのテロワールの価値からのみ説明できる。また、すばらしい技術陣、ブルゴーニュの高級赤ワインの理想的スタイルについて本当の視点を持っているスタッフが必要だ。運良くブシャール・ペール・エ・フィスを所有したジョゼフ・アンリオ氏がこのような結果に至るためにスタッフに裁量を与え、必要な投資をしたことは賢明だった。(http://www.wine.or.jp/wands/2005/4/uncork.htmlより)(注:現在は記事は消えている)」このワインを購入したのは2005年だったが、以後ずっとセラーで寝かせてきて、収穫年から20年経って開栓した。開栓したときから結構香りも味も開いていたが、開栓後3時間ほど経過すると素晴らしい味わいになった。飲んでいたときのメモは、色調は全体に少し褪色が見られる明るめのルビー色。少しジャムっぽいニュアンスのある赤系果実、腐葉土の香り。ミディアム~フル・ボディ(アルコール度数表示は13.5%)で、心を和ませる柔らかな果実味と程よい酸が素晴らしい。タンニンは旺盛だが解けきっており、単独で飲んでも耐えられる。今がピークだが、まだ10年以上はピークが続きそうな感じ。というもの。今は昔の話になった感があるが、私が本格的にワインを嗜み始めた2000年の頃は、ブシャールといえばワイン・スキャンダルの代表例を引き起こした生産者として有名だった。1987年は天候不順の難しいヴィンテージだったらしいのだが、ブシャールは禁止されていた補糖と補酸の同時使用に加えて原産地の詐称まで行っていたと伝えられている。このため経営が傾き、1995年にはシャンパンハウスのアンリオに経営権が譲渡されることになった。以後ワインの品質は改善し、今回飲んだワインも素晴らしい出来栄えであった。コルクは上質なものが使われていたが、少し痩せ始めていて、下部1/3ぐらいまでワインの染み込みが見られた。

2023年04月30日

-

Serrigny Côtes de Nuits Villages 2018

セリニーはサヴィニー・レ・ボーヌに拠点を置く生産者。この生産者のワインを飲むのは今回が初めて。購入したのは欲しかったワインとのセット販売だったからという消極的な理由。飲んでみた感想は可もなく不可もなしというところ。多分、またセット物で買う機会がなければ、今回限りの邂逅となりそうだ。なお、飲んだときのメモは以下の通り。「色調はやや濃い目のルビー色。赤系果実と黒系果実の混ざったような香り。ミディアム・ボディ(アルコール度数表示は13%)で、果実味はそれなり。酸が少しギスギスした感じで、タンニンは柔らかめ。真面目に作られたワインだとは思うのだが、何か物足りない。」コルクは5年保証のディアム・コルク。

2023年04月29日

-

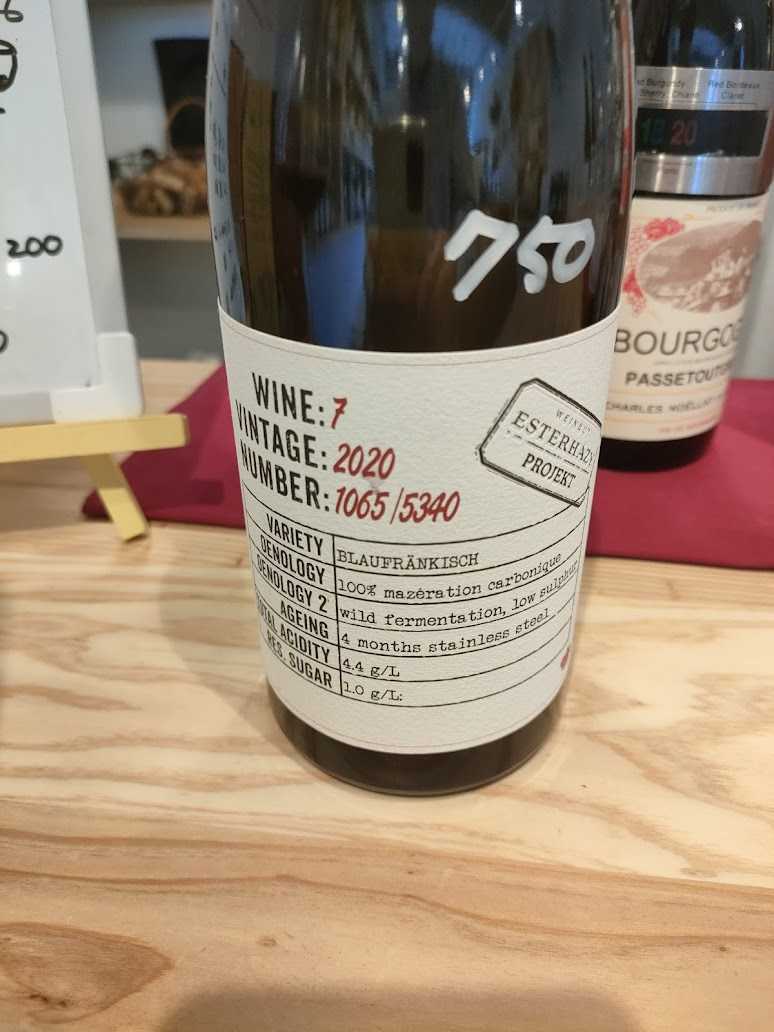

Esterhazy Nr.7 Blaufränkisch 2020

4/22にワインショップで飲んだグラスワイン。エステルハージ(エスターハージー)はWikipediaにも載っているオーストリアの名門貴族で侯爵家。昔からワイン造りをしているようだ。今回グラスワインで飲んだのは、ブラウフレンキッシュという主にオーストリア等中央ヨーロッパで栽培されている品種で、先日飲んだツヴァイゲルトはこの品種の子孫らしい。写真ではわからないが、蝋封されていて、長期熟成を視野に入れているワインのようだ。輸入元のホームページをみると希望小売価格は3,000円(税別)。アルコール度数表示は12.5%。柔らかい味わいで、酸は中程度。タンニンは柔らかいが旺盛で、飲み干したあと舌が少し痺れた。最後に残った1杯だったせいか、果実味がヘタっている感じがした。

2023年04月28日

-

Maison de Montille Bourgogne Chardonnay 2017

今回はド・モンティーユのネゴアシアンもの。セット物で購入した。裾モノのACブルゴーニュだが、楽天でサーチかけると安くても3,000円代後半の価格がついており、それなりのお値段だ。色調は薄いレモン色。シトラス、白桃、蜂蜜の香り。ミディアム・ボディ(アルコール度数表示は12.5%)で、酸とミネラル優位だが果実味もしっかりしたバランスの良いワイン。流石に凝縮感は今ひとつだが、新世界のシャルドネとは対局にあるエレガントなシャルドネ。私好みの味わいなのでリピートする可能性は高いが、価格を考えると少し躊躇ってしまう。3,000円以下で購入できるなら良いのだけれど。コルクは10年保証のディアム・コルク。結構質が良い。

2023年04月26日

-

共栄堂 K22FY_SR 2022

久しぶりの共栄堂。今回は22年ものの冬リリースシリーズの白。ブドウ品種とかの情報が見つからないのだが、香りと味からしてデラウェア主体なのだろう。色調は薄いレモン色で、微発泡している。ライト・ボディ(アルコール度数表示は12%)で、ブドウジュースのようなフレッシュな果実味が印象的。酸は強くもなく弱くもないという感じ。共栄堂のワインはかつてのような品薄感はなくなったが、それでもK22FYシリーズはすぐに売り切れてしまった。

2023年04月24日

-

Armand Rousseau Chambertin Grand Cru 2004

アルマン・ルソーはいまや高くてとても手が出ない生産者となってしまった。楽天で検索をかけると、こんな価格で売られており、Chambertin Rousseau 2004 /シャンベルタン アルマン・ルソー 2004とてもじゃないが給与所得者に買える値段ではない。今回飲んだルソーのシャンベルタン2004は2007年にラック輸入のワインがリリースされたときに購入したもの。当時は次の2005年ものの出来の良さが話題となっており、私自身2004年のブルゴーニュ赤はお気に入りの生産者を少し買ったぐらいで、2005年ものの購入のために資金をキープしていた。当時はジュヴレイ・シャンベルタンの生産者ではルソーよりも両デュガの方が人気が高かったこともあり、このワインもたまたま売りに出ていたのを買ってみたという感じで、探し回ったような記憶はない。ルソーのワインに戻るが、価格が高騰し始めてからはあまり飲めてない。2010年以降に開けたワインとなると、2013年 シャルム・シャンベルタン特級 Charmes-Chambertin Grand Cru 19962020年 ジュヴレイ・シャンベルタン一級クロ・サン・ジャック Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos St.-Jacques 2005ぐらいしかない。どちらも素晴らしいワインだったが、今回飲んだシャンベルタン 2004は格別だった。結婚記念日のお祝いということで馴染みのレストランにハンド・キャリーで持込むという、あまり条件の良くないことをしたのだが、開栓直後から素晴らしい香りが立ち上がり、期待しながら口に含むとエレガントな果実味が口腔一杯に広がり、綺麗な酸、解けきったタンニンとのバランスも格別で、単独でもスルスルと飲めてしまう味わいだった。色調は全体に褪色が見られる薄めの色合いであり、今まさに飲み頃であろう。16年セラーで寝かせたかいがあったというものである。コルクは通常よりも長くて質の良いものが使われており、状態も良好だった。

2023年04月23日

-

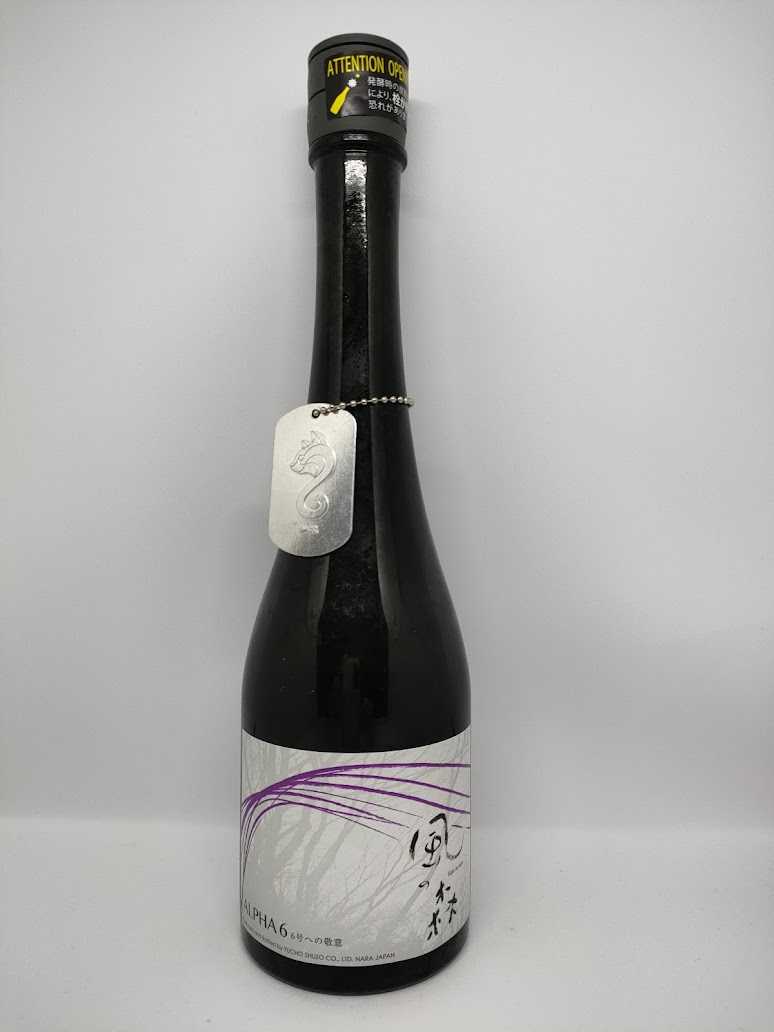

風の森 ALPHA6 6号への敬意2022真中採り 白麹使用

個人的に日本酒は結構好きなのだが、ワインほどではないので自宅で飲むことは少ない。それでもたまに気が向いたら買ってきて飲んでいる。風の森は油長酒造という奈良の生産者が造る日本酒。以前に銘柄は忘れてしまったが、風の森の日本酒を買ってきて飲んだら美味しかったので、先日この日本酒を買ってきた。秋津穂は高知県と奈良県で酒米として作られている品種らしい。アルコール度数は14%と日本酒にしては控えめ。容量は500mlで、3合弱。メロンやいちじくのようなフルーティな香りで、日本酒にしては酸が結構強い。6~8℃程度に冷やして飲むのが美味しいと思う。私好みの味だが、日本酒としては異端の味であり、好みは分かれるのではないだろうか。

2023年04月22日

-

Pierre Morey Bourgogne Aligoté 2019

ピエール・モレのアリゴテは2005年に1996年ものが売り出されていたのを購入して飲んだが、あまりピンと来ず、その後長い間購入することはなかった。しかし、コロナ禍前、レストランで確か2014年ものだったと思うが、グラスワインを頼んだところ結構気に入って、機会があれば試してみようと思っていた。そんな中、2022年にこの2019年ものが1,000円台半ばの安い価格で売りに出されていたので買ってみて飲んでみたところ大いに気に入って、4本買い足した。そのうち1本は2022年に飲んでおり、今回が3回目。今回のボトルは前2回と違って開栓直後は還元状態が強く、ゆで卵の殻を剝いたときのような嫌な臭いがしたが、しばらく放置すると嫌な臭いは消え、良い香りとなった。アリゴテとしてはアルコール度数表示が高くて13.5%もあるのだが、酸とミネラルが強く出ているので重たい感じはなく、スイスイと飲めてしまった。コルクは5年保証のディアム・コルク。結構良いコルクを使っている。

2023年04月21日

-

Kidoワイナリー Autumn Colors ルージュ 2021

2月にも飲んだKidoワイナリー オータムカラーズ ルージュ2021をまた飲んだ。印象としては2月に飲んだときとほぼ同じで、到着後間もなく飲んだ1回目とは大違い。このワインは到着後半年ぐらい休ませたほうが良さそうだ。前回同様、大量の澱。コルクはまあまあの品質。

2023年04月19日

-

Latour-Giraud Bourgogne Chardonnay 2017(2本目)

2回めとなるラトゥール=ジローのブルゴーニュ・シャルドネ 2017。前回飲んだときも結構好印象だったが、今回は果実味の凝縮感が前回よりも強く感じられ、更に好印象となった。前回は到着後16日、今回は40日の時点で飲んだので、休ませた期間の差が出たのか、ボトルヴァリエーションなのか、よくわからない。今回もコルクの状態は良好。

2023年04月17日

-

Sylvie Esmonin Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos St.-Jacques 2005

シルヴィ・エモナンはあまり日本では見かけない生産者。輸入元がヴァンシュールヴァン マスモトというワインショップとなっており、あまり他の店では売っていないのだと思う。私自身、この生産者については2005年ものしか購入しておらず、2007年にこのワインとGevrey-Chambertin Vieilles Vignes、2008年にCôte de Nuits-Villagesを3本購入したのみ。今回開けたジュヴレイ・シャンベルタン一級クロ・サン・ジャックが最後の1本となる。このワイン、開栓直後は果実味の強さと比べてタンニンが旺盛で、とても単独では楽しめるような状態ではなく、まだ開けるのは早かったのか、と少しガックリ来た。時間経過とともに果実味が開いてタンニンが滑らかになり、開栓後3時間くらい経ったときには随分良くなって、ヒレステーキと合わせると結構楽しめた。飲み頃にようやく入ってきたところ、だろうか。あと10年くらい待てたら良かったのかもしれない。コルクの状態は良好。

2023年04月16日

-

Bertrand Ambroise Côteaux Bourguignons Lettre d'Eloïse Rouge 2019

ベルトラン・アンブロワーズのコトー・ブルギニョン・ルージュ レトルデロイーズは最初2015年ものを2017年に飲んだが、あまり好きになれず、しばらくご無沙汰していたのだが、何となく2018年ものを3本買ってみて飲んだところ安い割には美味しくて、2019年ものも2本買った。1本は昨年既に飲んでしまっており、今回飲んだのは2本目。コトー・ブルギニョンは以前はブルゴーニュ・グラン・オルディネールと呼ばれていたもので、ガメイを混ぜていても良いのだが、ショップ情報では2019年のアンブロワーズのコトー・ブルギニョンはピノ・ノワール100%らしい。アンブロワーズのワインはパワフルな印象を受けることが多いのだが、このワインはその傾向は薄くバランスが良い。アルコール度数表示は13%で、タンニンは滑らかで今飲んで美味しいワインだと思う。驚いたことにコルクは10年保証のディアム・コルクが使われているので、生産者としては熟成も視野に入れているのだろう。コルクは結構良いディアム・コルクが使われている。

2023年04月15日

-

Winzer Krems Classic Grüner Veltliner Trocken 2021

ヴィンツァー クレムスはオーストリアの生産者で協同組合らしい。以前に赤のツヴァイゲルトを飲んだが、今回は白のグリューナー・フェルトリーナーのクラシック・トロッケン 2021。前の赤も中々の出来だったが、今回の白も良い。グリューナー・フェルトリーナーはオーストリアのワイン以外ではあまりみかけない品種だが、柔らかめの酸が良く効いたフレッシュな味わいのワインが多いように思う。牛肉とキュウリの辛味あえと合わせたがなかなか相性は良かった。エスニック料理とも和食とも合わせやすいように思う。これは機会があればリピートしたい。コルクではなくスクリューキャップ。

2023年04月13日

-

Kidoワイナリー Autumn Colors ブラン 2021

今年二度目となる城戸ワイナリー Autumn Colors ブラン 2021。前回飲んだときも好印象だったが、今回も美味しかった。今回はヒレカツや各種お惣菜と一緒に飲んだがなかなか相性は良かった。価格的にキザンや共栄堂より高いのが悩ましいが、次のヴィンテージも抽選に当たれば買うだろうと思う。コルクは中程度の品質だと思う。

2023年04月12日

-

Vincent et Sophie Morey St. Aubin 1er Cru Les Charmois 2012

今年2回めとなるヴァンサン・エ・ソフィー・モレのワイン。今回は前回のシャサーニュ・モンラッシェ一級レ・ザンブラゼと比べると少し畑の格が落ちるサン・トーバン一級レ・シャルモワ。ヴィンテージは同じ2012年。このワインは2022年にバックヴィンテージが売り出されていたのを購入したもの。前回のんだシャサーニュ一級はちょうど飲み頃だったが、こちらはピークを過ぎつつある感じだった。開栓直後はシェリーっぽい香りが強く、口に含んでも果実味がフラットな感じで、これはピーク過ぎちゃったかな、とがっかりした。ただ、時々開栓後しばらくすると持ち直してくることは珍しくないので、しばらく待ってみると、開栓後1時間あたりからシェリーっぽさが消えて果実味の豊かさも増し、なかなかの味わいとなった。価格と満足度のバランス考えると、今後サン・トーバンを買う比率が増えそうだ。コルクはなかなか上質なもの。状態も良かった。

2023年04月09日

-

Ventisquero Queulat Pinot Noir Grand Reserva 2020

ヴェンティスケーロはチリの生産者。去年シャルドネを飲んでみたら、安い(1,000円しなかった)割には悪くなかったので、このケウラ ピノ・ノワール グラン・レゼルヴァはどんなものかと試してみた。結果は残念なものだった。甘さはあるけど旨味がないぶどうからワインを作ったらこんな感じになるのかなあという印象。収量が多すぎるのだろうか。悪い意味で水みたいなワイン。1,500円ぐらいだったけど、半値でもリピートはしないと思う。コルクは短いし品質も良くない。これならスクリューキャップのほうが良いと思う。

2023年04月08日

-

キザンワイン白 2020

今年3回目となるキザンワイン白 2020。いつ飲んでも癒やされる味わいでついつい杯が進んでしまう。2021年ものと比べると少し物足らないものの、この2020年ものも決して悪くはない。あと2本残っているが、しばらく寝かせてみるつもりなので、今年は2020年ものはこれで終了の予定。コルクは5年保証のディアム・コルク。

2023年04月07日

-

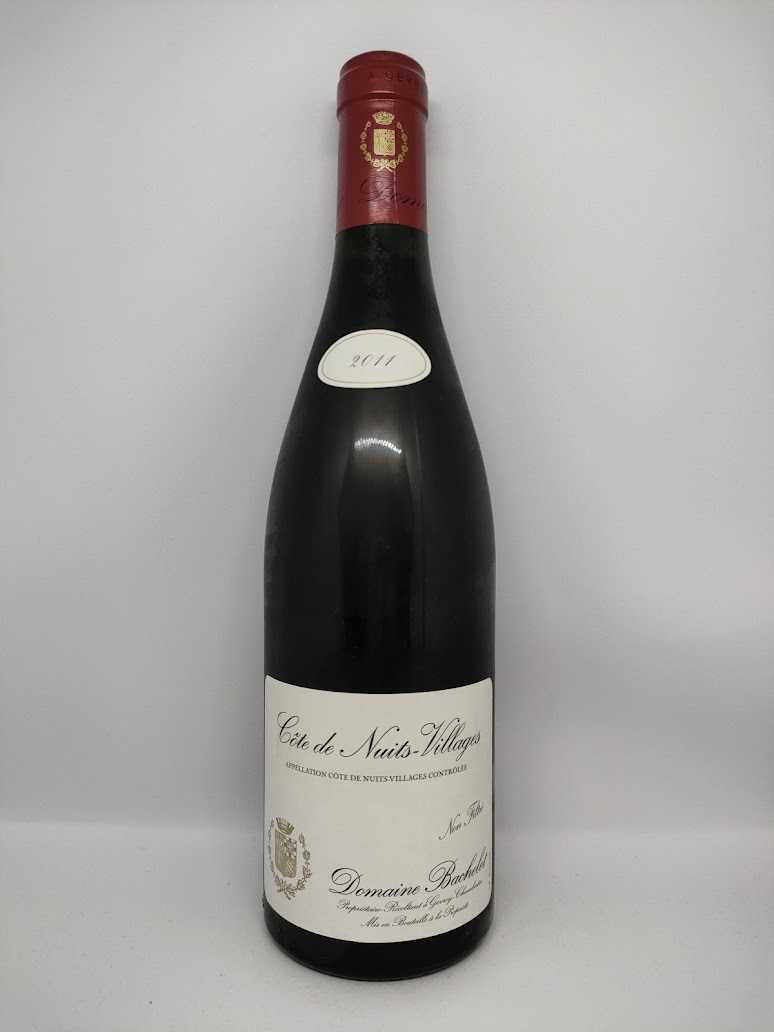

Denis Bachelet Côtes de Nuits Villages 2011

ドニ・バシュレのコート・ド・ニュイ・ヴィラージュ 2011は前回飲んだとき、2014年ものと比べると透明感に欠け今一つだった。前回のリベンジと意気込んで開けていたのだが、残念ながら結果は今回も同じ感想。2014年ものの優雅さと比べると不満が残る。といっても今年に入ってから5,000円強で買ったワインなのだから満足すべき水準ではあるのだが。コルクは割と良いものを使っており、状態も良かった。

2023年04月06日

-

キザン セレクションシャルドネ 2019

贔屓にしている日本の生産者キザンのこれはシャルドネ。シャルドネと言ってもブルゴーニュの白とはずいぶん違うし、新世界のシャルドネとはとても同じブドウ品種から作ったワインとは思えない。ライト・ボディ(アルコール度数表示は11.5%)で、それでいて果実味に凝縮感があり、酸の切れ味が良い。和食系の食事との相性もすごく良い。というか、食事との相性は同じ生産者の甲州種のワインとほぼ重なるのではなかろうか。甲州種のワインが好きな人に試してもらいたいシャルドネ。コルクはディアム・コルクの5年保証もの。生産者側ではある程度熟成させることも視野に入れているのだろう。

2023年04月04日

-

Chauvenet-Chopin Nuits St.-Georges Charmottes 2013

引退したショーヴネ=ショパンはニュイ・サン・ジョルジュに多くの一級畑を所有していたが、このワインは畑の名前が入っているが村名格。昨年バックヴィンテージが売られていたのを見かけて購入したもの。開栓した直後から香りと味わいは開いており、赤系果実を連想させる優雅なワイン。単独でもスルスルと飲めてしまう。アルコール度数表示は13%。今が飲み頃だろう。この生産者が2018年を最後に引退してしまったのは本当に残念である。使われているコルクはさほど上質とは言えず、生産者の名前も入っていない。瓶詰め後ネゴシアンに売却していたのだろうか。参考までにDomaine Faiveley Nuits St.-Georges 1er Cru Les Damodes フェヴレ ニュイ・サン・ジョルジュ一級ダモード 2010のコルク。ショーヴネ=ショパンのコルクと比べて上質で長い。

2023年04月03日

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

-

- ★★芋焼酎大好き!★★

- ママの寝酒🍶芋焼酎「薩摩火酒」これ…

- (2025-10-04 22:45:38)

-

-

-

- モルトウイスキーの話題

- 即日発送 正規 箱付 サントリー 響 …

- (2025-11-19 18:06:16)

-