2023年01月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

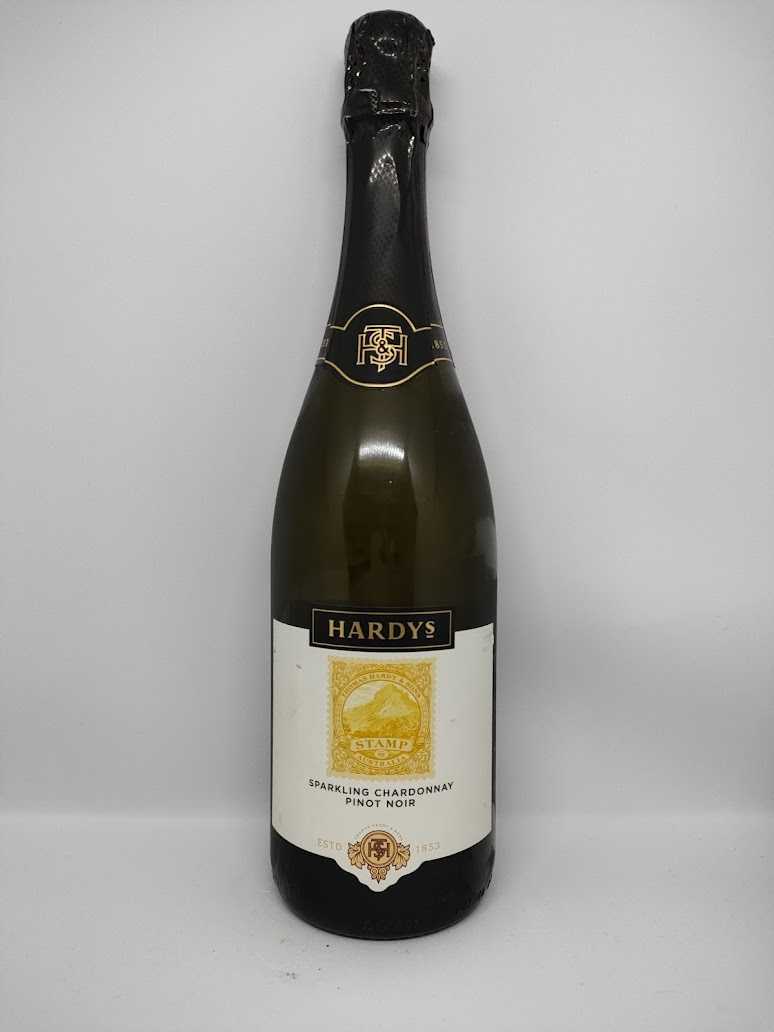

Hardys Stamp Sparklimg Chardnnay Pinot Noir NV

ハーディーズ スタンプ スパークリング シャルドネ ピノノワール NVはオーストラリアのスパークリング・ワイン。先日ロゼを紹介したが今回は通常版。こちらもやまやが関連会社に輸入させたワインで、2本1,100円(税込)で購入したもの。ロゼ同様、値段の割にしっかりした味わいのワインで、普段飲みには充分。

2023年01月31日

-

Kidoワイナリー Autumn Colors ブラン 2021

城戸ワイナリー Autumn Colors ブラン 2021はヴェルデレー(別名セイベル9110)というあまり馴染みのない品種を主としたワイン。ヴェルデレーはワイナリーによると「すっきりとした爽やかな味わいのワイン」になるそうで、確かにこのワインもそんな味わいだった。アルコール度数表示は13.5%と結構高めだが、味わいはフルーティで軽やか。カキフライを食べながら飲んだがなかなか好印象だった。城戸ワイナリーは10年余前に家族で長野旅行をしたとき、旅館でプライベートリザーブ・シャルドネを飲んで、その味わいに驚愕した記憶がある。当時の私は日本ワインは「高い割には味はもう一つ」というイメージを持っていたのだが、プライベートリザーブ・シャルドネについてはブルゴーニュの優良生産者の白に引けを取らない味わいで感動したのを覚えている。残念ながらその後プライベートリザーブ・シャルドネを飲む機会には恵まれていない。是非とも再会したいワインである。

2023年01月30日

-

Bruno Clair Marsannay Les Longeroies 2018

ブルーノ・クレールについてはあまり関心がなく、飲んだ経験も少ない。このワイン、マルサネ・ロンジュロワ2018も贔屓にしているジャン・フルニエJean Fournieerのワインとセット販売されていたので、ついでに購入したもの。2セット買ったので必然的にこのワインも2本購入し、1本目は2022年の6月に飲んだ。感想はというと、なんとも抽出が濃い。アルコール度数表示は14%もあり、正直飲んでいて疲れる。美味しいワインだとは思うし、リアルワインガイド誌74号の91+/92+という評価は妥当なのだろうけれど、好みには合わない。私がもっと若い頃に出会っていれば気に入ったかもしれないが。

2023年01月29日

-

Henri Boillot Bourgogne Rouge 2017

アンリ・ボワイヨは個人的に贔屓にしている生産者。白も赤も良いワインをつくるけど、白のほうが人気。ブルゴーニュ・ルージュは村名クラスのブドウも使っているようで、このクラスとしては凝縮感の強いワインを作っている。ヴィンテージによっては、ちょっと濃すぎると感じることもあるが、この2017年ものはアルコール度数13%と控えめで、バランスが良くエレガント。気に入ったので6本買い込んだうちの最後の1本。6本のうち1本は残念ながら軽いブショネだったが、今回のボトルを含む5本はどれも良好な状態だった。このワインを初めて購入したヴィンテージは2007年もの。買わなかったヴィンテージもあるが、手頃な価格でオファーがあれば、だいたい買ってきた。2018年ものまでは3,000円ぐらいで購入できたのだが、2019年ものからは随分値上がりしてしまった。ひょっとしたら次の2018年ものが、このワインを購入した最後のヴィンテージとなるのかもしれない。

2023年01月26日

-

André Bonhomme Viré-Clessé Vieilles Vignes 2020

アンドレ・ボノームのヴィレ=クレッセVVはこの生産者の代表的なワイン。今でも3,000円程度で買えるのはありがたい。マコンのワインはともすれば酸が不足して新世界よりの味わいになりがちだが、このワインは酸がしっかりとしており、ミネラル感もあるので好みに合うワインだった。少し前に飲んだこのワインなんかはリピートしないなあと思ったが、今回のワインは機会があればリピートしたい。欲を言えばアルコール度数(表示は13.5%もあった)がもう少し抑えられていると、なお良かったのだけど。

2023年01月24日

-

Jean Claude Mas d.A. Muscat Sec 2019

ジャン・クロード・マス d.A. ミュスカ 2019はリアルワインガイド80号P29に掲載されたワインで、同誌の旨安ワイン大賞を受賞している。1,000円ちょっとののワインにしては、良い出来だと思う。軽め(アルコール度数表示は12.5%)の味わいで、マスカットのような香りとフレッシュで軽やかな果実味が印象的。辛口仕立てだがほんのり甘く感じる。餃子とか唐揚げとかと合わせて気楽に飲むのに良いワインだと思う。

2023年01月22日

-

Michel Lafarge Volnay 1er Cru Caillerets 2005

ここ10年ほどのブルゴーニュ・ワインの高騰ぶりは凄まじいものだが、それに取り残されている生産者もいる。ミシェル・ラファルジュも取り残された方に属するようで、楽天でこのワイン、ヴォルネイ一級カイユレの最近のヴィンテージの価格を確かめると、私がこの2005年ものを買った価格から3割程度しか上昇していない。まあ、2005年は良年と言われてきたので、2005年ものの価格はそれなりになっているようだが、リリース当時にほぼ同価格で買えたコート・ド・ニュイのグラン・クリュのワイン(例えばミュニュレ=ジブールMugneret-GibourgのエシェゾーEchézeaux Grand Cruなんかはリリース当時ほぼ同価格で購入した)の高騰ぶりと比べるとささやかな値上がりでしか無い。ワインはちょうど飲み頃を迎えているが、2005年ものにありがちなことにタンニンが結構旺盛で、肉料理と合わせないと少し辛い。良いワインだと思うのだけど、味わいは地味な印象で、このあたりが人気が出ない理由なのだろうか。なお、抜栓後2時間あたりで開いてきて、より美味しくなった。飲み終わったボトル。澱が固まって瓶にこびりついている。

2023年01月21日

-

共栄堂 K21AK_CL 淡赤 2021

共栄堂の「淡赤」。最初、CLは何の略なのか戸惑った。クラレットClaretだとボルドーワインもしくはその色調である濃い赤紫色のことだし。DD=橙、AK=赤、SR=白と違ってよくわからない。気になって調べてみたら、クレーレClairetの略らしく、薄い、淡色の、あるいは薄色の弱い赤ワインのことを言うらしい。「淡赤」と名乗っているように色調はかなり薄く、ロゼと言っても支障がない感じ。使っている葡萄の品種は、マスカット・べリーA主体で巨峰、甲州、メルローが混ざっているらしい。10か月程度中樽と小樽で熟成とのこと。マスカットベリーAのワインは、イチゴのような香り、低めのアルコール度数、強めの酸、軽めのタンニンのフルーティーな味わいのワインが多く、このワインもそうで、個人的には好み。アルコール度数11%と低めで、飲み口が良いので、ついつい飲みすぎてしまう。がっつりとした赤が好みの人には向かないが、赤よりは白やロゼのほうが好きという人には試してもらいたいワイン。日本ワイン 淡赤ワイン K21AK_CL(共栄堂2021年謹製造 秋リリースのクレーレ) 750ml 山梨県 共栄堂 室伏ワイナリー

2023年01月21日

-

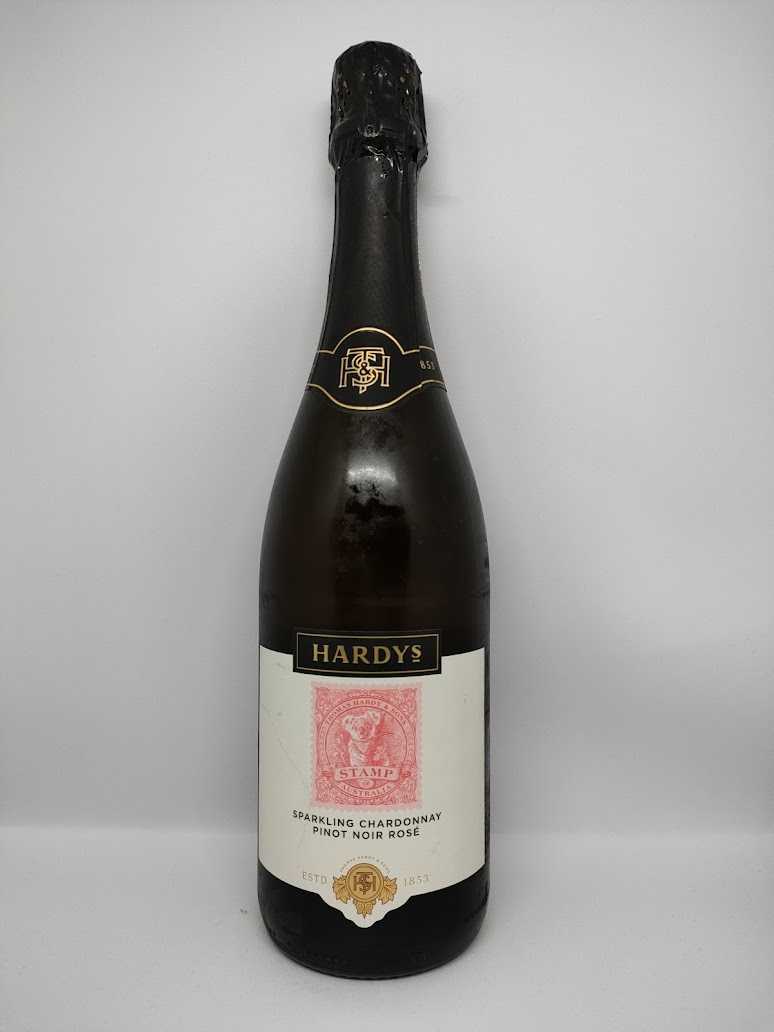

Hardys Stamp Sparklimg Chardnnay Pinot Noir Rose NV

ハーディーズ スタンプ スパークリング シャルドネ ピノ ロゼ NVはオーストラリアのスパークリング・ワイン。やまやが関連会社に輸入させたワインで、私は2本1,100円(税込)で購入した。値段の割にしっかりした味わいのワインで、普段飲みには充分。

2023年01月18日

-

キザンワイン白 2020

お気に入りの日本ワイン一つキザンワイン。1月11日の記事で2021年ものを紹介したが、今日は2020年もの。残念ながら2021年ものを飲んだ後では、凝集感に欠けるなあという印象は否めないが、和食とよく合う良いワイン。今日は湯豆腐と合わせて楽しんだ。

2023年01月17日

-

Jean Fournier Bourgogne Rouge Vieilles Vignes Le Chapitre 2017

最近お気に入りの生産者のジャン・フルニエ。中でもブルゴーニュ・シャピトルVVはお気に入りだったのだが、2019年ヴィンテージからは村名格のマルサネに昇格してしまい、この銘柄は無くなってしまった。このワインはアルコール度数表示12.5%と最近のブルゴーニュ赤としては控えめなアルコール度数で、エレガントな味わいの新世界の濃いピノ・ノワールとは対極のワイン。タンニンは柔らかく、単独で飲んでも美味しくてどんどんグラスの中身が減っていってしまう。ジャン・フルニエのワインとの付き合いはあまり長くはなく、2016年にマルサネ・クロ・ド・ロワMarsannay Clos du Roy 2013を飲んだのが最初の出会い。しかし、このときのワインは結構抽出が濃く、あまり感心しなかった。アルコール度数表示も13.5%と結構高めだった。この生産者のリピートはないかなと思っていたのだが、2016年の年末にブルゴーニュ・シャピトルVV 2014のオファーを見かけ、なんとなく買ってみたところ、今日飲んだ2017年もの同様にエレガントな味わいで大いに気に入り、以降積極的に購入を続けている。とはいえ、ジェン・フルニエも最近は結構高くなってきており、いつまで買えるかなあと心配になってきた。

2023年01月15日

-

Chandon de Briailles Corton Grand Cru Blanc 2010

シャンドン・ド・ブリアイユはコルトン・シャルルマーニュCorton-Charlemagneも生産しているが、今日飲んだのはコルトン・ブラン。このワインの畑の面積は0.25haで、80%はブレッサンドBressandes、残りはレナールRenardesとショームLes Chaumes。レナールの白はコルトン・シャルルマーニュを名乗れるだけれが、ブレッサンドとショームはコルトン・シャルルマーニュを名乗ることが出来ないため、コルトン・ブランとして瓶詰めされているらしい。このワイン、2019年に3本まとめて購入。2019年と2022年に飲んでおり、今回開けたのが最後の1本。2019年に開けたときには少し早かったようで、当時のメモには「5~10年後が楽しみ」と書かれている。2022年に開けたときには「今丁度ピークだが、まだまだ飲み頃は続きそう」という感想だった。今回の感想は2022年のときと同じで、ちょうど良い時期に開けたように思う。シャンドン・ド・ブリアイユのワインは2019年ぐらいまでは、結構安く手に入ったので時々購入していたが、今ではすっかり高くなってしまい、ちょっと手が出なくなってしまった。寂しい限りである。

2023年01月14日

-

共栄堂 Y21HR_DD 橙 2021

共栄堂のワインとしては珍しいスパークリング・ワイン。シャンパーニュほどのガス圧は無いが、ガス入りのミネラルウォーター並みには炭酸を感じる。甲州種100%だそうで、味わいは共栄堂らしい果実味豊かな軽やかなワイン。アルコール度数表示は11.5%。スパークリング用の瓶を用いて王冠で封をしてある。保管するときにはシャンパン・ストッパーが使える。このワインを飲むのも6回目になるが、個人的には和食や中華と合わせて飲むことが多く、今日合わせたのは麻婆豆腐。なかなか良い組み合わせだったと思う。

2023年01月13日

-

飲み残しワインの保管 ~小瓶~

飲み残したワインの保管方法は色々ありますが、割と好んで使用しているのが小瓶保存です。使用する小瓶の条件としては、○ ガラス瓶であること。○ 蓋はスクリューキャップであること。ぐらいでしょうか。小瓶に保管するときの注意点としては、○ できる限り静かに注ぎ、不必要な空気との接触を避ける。○ 空気が入り込むスペースを可能な限り少なくするため、瓶の上部ギリギリまでワインを注ぐ。できれば表面張力で少しもりあがっているぐらいが望ましい。といったところでしょうか。下記の写真は発泡ミネラルウォーターの330ml入りのペリエの瓶です。この瓶でギリギリまで詰めると350mlぐらいになるので、ほぼハーフボトルぐらいの量になります。今回はキザンワイン2021の残りをこの瓶に詰め、翌日飲んだのですが、ほとんど劣化は感じられず、美味しく飲むことが出来ました。

2023年01月12日

-

キザンワイン白 2021

最近、日本ワインを飲むことが多くなっているが、その中でもお気に入りで毎ヴィンテージ欠かさず購入しているのがこの機山(キザン)ワイン。甲州種で作られているワインで、アルコール度数はだいたいどのヴィンテージも11.5%ぐらいで、ライト・ボディのワイン。和食と相性の良いワインで、刺身と合わせても違和感がないので重宝する。このワインは2015年ものから飲み始めたが、最初の頃は安っぽい天然コルクだった。確か2019年ものからコルクがディアム・コルクになった。どのヴィンテージも美味しかったが、個人的にはこの2021年ものが2015年以降のベストだと思う。今後も毎年購入すると思う。

2023年01月11日

-

Verget Bourgogne Grand Élevage 2017

ヴェルジェのブルゴーニュ・グラン・エルヴァージュはコート・ドールの畑ではなく、マコン地区のいくつかの畑のブドウをブレンドしたものらしい。スクリューキャップで瓶詰めされており、味わいとしては新世界のシャルドネに近い果実味が華やかで酸が緩いタイプで、個人的にはあまり好みではない。アルコール度数表示は13%だが、もっと高いように感じる。まあ、3,000円もしないワインであり、価格相応の味わいと言えばそうなのだが、多分リピートはしないだろうと思う。ヴェルジェはベルギー人のジャン・マリー・ギュファンJean-Marie Guffensが営むネゴシアンで、1992ヴィンテージのワインがパーカーParker氏の主宰するワイン・アドヴォケイトWine Advocate誌で絶賛され、一躍人気生産者の一人となった。特にバタール・モンラッシェやコルトン・シャルルマーニュの人気は高かった。しかし、伝えられるところによるとブドウ農家から買い付ける価格の高騰に嫌気が差し、1997年ヴィンテージを最後にコート・ド・ボーヌの畑由来のワインをほとんど造らなくなってしまい、今もシャブリとマコンのワインを中心に生産を続けている。ヴェルジェの白ワインは結構気に入っており、かなり飲んだ。今でも思い出深いワインも多い。2000年に飲んだサン・ヴェラン1997は、当時ワイン初心者だった私がブルゴーニュ白にのめり込むきっかけとなったワインだし、2002、2003、2009、2012年と4回飲んだシャサーニュ・モンラッシェ一級ロマネChassagne-Montrachet 1er Cru La Romanéeは毎回素晴らしい味わいだった。コルトン・シャルルマーニュ特級Corton-Charlemagne Grand Cruは、2002年に1997年もの、2002、2010年に1995年もの、2011年に1996年ものを飲んだが、特に2010年に飲んだ1995年ものは至高の味わいだった。バタール・モンラッシェ特級Bâtard-Montrachet Grand Cruとは縁が薄く、1993年ものを2004年と2007年に飲んだだけだが、2回とも素晴らしい味わいだった。また、1995年ものがワイン・アドヴォケイト誌で100点をつけたシャブリ特級ヴァルミュールChablis Grand Cru Valmurは1995年ものを2003,2008年に、1996年ものを2003、2007、2013年に、1997年ものを2002年に飲んだが、どれも素晴らしく、特に2008年に飲んだ1995年ものは素晴らしかった。一方、ヴェルジェのワインでは熟成前酸化premature oxidationに当たることも多く、1995年のコート・ドールのワインは高率に熟成前酸化のワインにあたってしまい、随分凹んだものだった。他にも印象深いワインは多いのだが、最近では2019年に蔵出しで出てきたと思しきサン=ヴェラン・シャタニエールSt. Véran Châtaigniers 2006が思い出深い。1本試しに買って飲んでみたら、綺麗に熟成したシャサーニュ一級のような味わいに驚愕して、まとめ買いした。もう最後の1本を残すのみとなってしまったが、飲んだワインは外れなしであった。最後の1本をいつ開けようか。楽しみである。

2023年01月09日

-

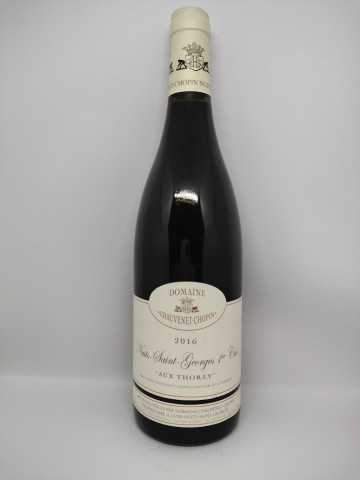

Chauvenet-Chopin Nuits St.-Georges 1er Cru Aux Thorey 2016

ショーヴネ=ショパンは名人ショパン=グロフィエChopin-Groffierの後を1997年ヴィンテージから引き継いだドメーヌでしたが、残念ながら2018年ヴィンテージを最後に引退、後継者が無くドメーヌは廃業となってしまいました。このドメーヌ、2002年にニュイ・サン・ジョルジュ一級トレNuits St.-Georges 1er Cru Aux Thoreyの1999年もの、2007年にブルゴーニュ・ルージュの2005年もの、翌2008年にコート・ド・ニュイ・ヴィラージュCôtes de Nuits Villagesの2005年ものを飲んだ感想としては、ショパン=グロフィエのワインとは全然別物という感じで、その後は購入するのをやめてしまいました。ところが2019年、久しぶりにコート・ド・ニュイ・ヴィラージュの2016年ものを飲んでみたところ、以前とは全く別物の美味しさにびっくりし、それ以降積極的に購入するようになったのですが、2018年がラスト・ヴィンテージとなってしまいました。今日開けたニュイ・サン・ジョルジュ一級オー・トレ 2016ですが、キャップシールを剥がすと3mmほどコルクが陥凹していました。抜き取ったコルク(ACブルゴーニュとコート・ド・ニュイ・ヴィラージュはディアム・コルクですが、このワインは通常のコルクでした)は線状に1/3ほどワインの滲み込みがありましたが、液漏れの形跡はなし。味わいの方は、晩年のこの生産者らしいエレガントなつくりで、今でも単独でスルスルと飲めてしまう美味しいワインですが、飲んだ後で歯茎が痺れてきて、まだまだタンニンが旺盛なんだなあと感じます。もう5年ぐらい待つのが吉でしょうか。なお、先代のショパン=グロフィエのワインですが、2013年にニュイ・サン・ジョルジュ一級シェニョNuits St.-Georges 1er Cru Les Chaignots 1996を飲んだのが最後です。これも素晴らしいワインでしたが、最も印象に残っているのは2008年に飲んだクロ・ド・ヴージョ特級Clos de Vougeot Grand Cru 1991です。ショパン=グロフィエのクロ・ド・ヴージョの畑は斜面下部に位置していたそうですが、とても素晴らしかったです。当時のメモをみると、「このワインは自宅で6時間余をかけて飲みました。抜栓直後から美味しかったのですが、3時間ほど経過したあたりからの味わいは圧巻でした。こういうワインは時間をかけて飲むべきだなあと改めて教えられました。」とあります。ショパン=グロフィエ、また飲んでみたいですね。

2023年01月08日

-

Vincent et Sophie Morey Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Embrazées 2012

シャサーニュ・モンラッシェの一級畑レ・ゼンブラゼは5.19haの区画だが、そのうち4.25haをヴァンサン・エ・ソフィー・モレが所有しているらしい。シャサーニュ・モンラッシェのモレ一族は親戚が多くて、代替わりしてドメーヌの名前が変わると前は誰だっけ?ということになりがち。ヴァンサン・モレはベルナール・モレの息子でトマ・モレの兄弟。バタール・モンラッシェがフラグシップで、それに続くのがピュリニー・モンラッシェ一級のトリュフィエールとシャサーニュ・モンラッシェ一級のカイユレ。このドメーヌのバタール・モンラッシェとは縁がなくて飲んだことがないのだが、先代のワインでは2014年に購入して2015年の4月に飲んだピュリニー・モンラッシェ一級トリュフィエール1996、当代になってからは2020年に3本購入し、2021年に3本とも飲んだシャサーニュ・モンラッシェ一級カイユレ2010が印象的だった。このワインは2021年に購入したもの。あまり期待せずに開けてみたのだが、良い意味で期待を裏切られた。熟成したブルゴーニュ白特有の香りが素晴らしく、果実味も瑞々しさを失っておらず、酸・ミネラルもばっちり。今まさに飲み頃。少し野暮ったい印象があって、グラン・クリュに匹敵とはいかないものの、これは素晴らしい。先代のベルナールの時代のレ・ゼンブラゼは、2001年に1986年もの、2003年に2000年ものを飲んだけど、1986年ものは少しピークを過ぎちゃった感じであり、2000年ものはブショネで、このワインの印象はあまり良くなかったのだが、そんな過去の印象を一変させてくれる秀作でした。

2023年01月07日

-

共栄堂 K21AK_DD_03 橙 2021

最近お気に入りの共栄堂のワイン。赤白ともブドウの旨味をそのままにワインに仕立てたという感じのワインを作り、価格も2,000円前後と手頃。共栄堂のワインの名前には法則があり、このワインの名前の共栄堂 K21AK_DD_03の場合、21 2021年ヴィンテージAK 秋リリースDD 橙の略らしい。オレンジワイン。甲州種のブドウを使用。03 2021年ものの秋リリースのワインのうち3番めのキュヴェ。という意味になる。ちなみに2021年ヴィンテージ3種はK21AK_DD_01 2021年の10月の後半戦の甲州種を大樽にて約半年熟成K21AK_DD_02 2021年の甲州種を大樽と中樽で約10か月から半年熟成K21AK_DD_03 2021年の甲州種を小樽で約7か月、その後大樽で3か月ほど熟成という違いだそうで、この3種とも飲んだけれど、このワインが一番癖が強い感じ。甲州はあまり樽を使わないほうが吉なのではという気がする。日本ワイン オレンジワイン K21AK_DD_03(共栄堂2021年謹製造 秋リリースの橙の3) 750ml 山梨県 共栄堂 室伏ワイナリー少し前まで共栄堂のワインは販売即売切という感じだったのだけれど、最近は流通量が増えたのか、入手しやすくなった気がする。

2023年01月06日

-

Foxwines Astros Cabernet Sauvignon 2019 2日目

昨日半分ほど飲んでの2日目。このワインはスクリューキャップなので、特に何もせずにスクリューキャップを閉め直して保管。前日よりもむしろ香りが開いた感じで、心持ち良くなっていた。

2023年01月05日

-

貝印 KAI ワインオープナー Kai House Select 追記

このワイン・オープナーの弱点はコルクの焼印に傷をつけてしまうことですが、実例の写真を紹介しておきます。こんな風に傷が付きますので、綺麗なコルクを保管したい人には不向きでしょう。

2023年01月04日

-

Foxwines Astros Cabernet Sauvignon 2019

正月3日日を過ぎたので、今日は安価なチリワイン。リアルワインガイド72号(2021年冬号)で旨安大賞をとっていたので試しに買ってみたワイン。大阪市にあるワインショップ・タカムラが自社輸入して販売しているウィンのようで、現在販売されているのは2021年もののようだ。旨安大賞 アストロス カベルネ ソーヴィニヨン [ 2021 ] ( 赤ワイン ) [S] キャンプ ピクニック 【CH】ちなみに、2021年のカルメネールが80号(2023年冬号)で旨安大賞を受賞している。旨安大賞 アストロス カルメネール [ 2021 ] ( 赤ワイン )カベルネ・ソーヴィニヨン特有の癖は薄くて、私には飲みやすいが、カベルネ・ソーヴィニヨン好きの人には物足りないんじゃないのかなあという印象。この価格(税別500円)のワインに多くを望むほうが間違っているのだろうけれど。

2023年01月04日

-

貝印 KAI ワインオープナー Kai House Select

2022年の9月に購入して以来、愛用している。ワインの抜栓は、普段はソムリエ・ナイフを使うのだけれど、古いワイン(概ね15年以上経過)のコルクだと、こちらの方がソムリエナイフより抜きやすい。欠点としては、構造上どうしてもコルク表面を傷つけてしまうので、コルクの焼印を傷めてしまうこと。【貝印 kai】貝印 コルクがキレイに抜けるワインオープナー DH-7311 KaiHouse SELECTそんなに高価なものでもないし、小型で場所も取らないので、私の満足度は高い。

2023年01月04日

-

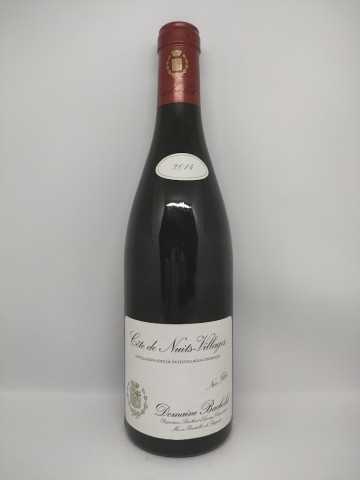

Denis Bachelet Côtes de Nuits Villages 2014

明日からは仕事なので、今日は大物ではないけれどデイリーよりは少し良いワインをということで、ドニ・バシュレのコート・ド・ニュイ・ヴィラージュ 2014を選択。コート・ド・ニュイ・ヴィラージュは、いくつかの村を産地とするワインが名乗ることができる村名区画ですが、輸入元のラックによるとバシュレのものはジュヴレ・シャンベルタンの北側、ブロション村の区画からのものだそうです。Burghound.comでは更に詳細な情報が記載されており、ク・ド・アランQueue de Hareng(ニシンの尾、という意味だそうです)にある4区画0.37haからのぶどうで作られるワインだそうです。このワインを購入したのは昨年で、ドニ・バシュレはブルゴーニュワインの中ではあまり高騰していない部類だと思います。とはいえフラグシップのシャルム・シャンベルタンはずいぶんお高くなってしまいましたが。バシュレのフラッグシップであるシャルム・シャンベルタンはまだ飲んだことがなく、過去に飲んだ中では2017年に飲んだジュヴレ・シャンベルタンVV 2009がなかなか美味しかったです。今日飲んだこのワインは、アルコール度数表示は12.5%と低め。酸が綺麗に出ており、サクランボやラズベリーを連想させる甘酸っぱい果実味が印象的なワイン。これは良いですね。飲み急ぐ必要はないと思いますが、今が飲み頃だと思います。なお、コルクには底面から先にはほとんどワインの滲み込みが見られず、非常に状態が良かったです。

2023年01月03日

-

Marquis d'Angerville Volnay 1er Cru Clos des Ducs 2002

最近ブルゴーニュの赤ワインの高騰が著しいが、コート・ド・ニュイの高騰に比べるとコート・ド・ボーヌの値上がりはずいぶんおとなしい印象を受ける。コート・ド・ニュイには綺羅星の如くグラン・クリュが名を連ねるのに対し、コート・ド・ボーヌではコルトンぐらいしかグラン・クリュがないというのが、この原因なのだろうか。マルキ・ダンジェルヴィーユ(ちなみにマルキは侯爵の意味)はヴォルネイの拠点を置く名手。個人的にこのクロ・ド・デュックはグラン・クリュであっても不思議ではない良いワインを生み出す畑だと思うのだけど、昔からコート・ド・ニュイのワインに比べて不当に評価が低いように思う。このワインはリリース直後の2004年に当時よく買っていたワイン店で購入し、以後セラーで寝かせていたもの。輸入元がフィネスということもあり、状態としては極上。抜栓直後は閉じ気味で、タンニンが結構固く感じられたのだけど、5時間ほど経つと果実味が開いてきて嫋やかな味わいとなった。素晴らしい味わいなのだけれど、コート・ド・ニュイの人気ワインと比べると無骨な感じであり、あまり一般受けする感じではないのが現在の価格に反映されているのかなと寂しく思う。とはいえ当時このワインの1/3程度の価格で購入できたルーミエのブルゴーニュ・ルージュの方が今では高くなっているのは歪だなあと感じてしまう。このワインは別ヴィンテージを過去に7本飲んでいるが、前に飲んだのは2008年10月4日。14年ぶりに飲んだという事実にちょっとびっくりした。

2023年01月02日

-

Copine Extra Quality Cuvre Brut NV

飲みたり無くて開けてしまったワイン。楽天の某ショップでシャンパーニュ3本セットの1本として購入したもの。正直可もなく不可もなし、という印象。このワインをわざわざ買い求めることはないだろうけど、セットものに入っていたら忌避することもないだろうなあという感じ、

2023年01月01日

-

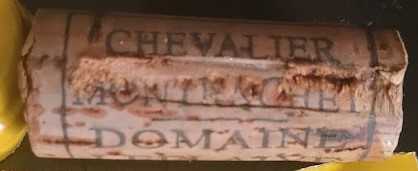

Leflaive Chevalier-Montrachet Garnd Cru 1995

完全に高嶺の花と化してしまったルフレーヴのシュヴァリエ・モンラッシェ。私が本格的にワインにはまった20年前なら3万円出せば余裕で買えたので、何本か背伸びして購入したのだが、このワインもそうした1本。購入記録を見ると2007年に他のワインとセットで購入しており、15年近く保管していたことになる。液面は結構高いが、キャップシールを剥がすと若干の液漏れがあり、抜き取ったコルクは全周に亘って最上部までワインの滲み込みがあったが、中身は健全で、酸化したブルゴーニュ白にありがちなシェリーっぽいニュアンスは無く、シュヴァリエ・モンタッシェはかくあるべし、という鋼のようでいて魅力的なワインだった。

2023年01月01日

全27件 (27件中 1-27件目)

1