2023年03月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

Naude Old Vine Chenin Blanc 2015

南アフリカの生産者、ノーデのオールド・ヴァイン シュナン・ブラン 2015はキャップシールがない外観に目を奪われる。樹齢35-50年のシュナン・ブランだそうで、アルコール度数表示は12.5%。コルクは天然コルク。辛口仕立てで、どぎついところも無くて悪くない味わいだが、何か物足りない。価格的にも4,000円近いワインなのでもう少し心に訴えるものがほしい。このワインを買うなら、もう少し高くなるけどユエHuetのヴーヴレVouvrayの方が良いなあと思った。

2023年03月31日

-

Aurélien Verdet Hautes-Cotes-De-Nuit Le Prieure Rouge 2019

オレリアン・ヴェルデは2017年に2015年のACブルゴーニュを飲んだが、あまりピンと来ず、そのまま縁がないものと思っていた。その時のメモには「明るめの赤紫色。赤系果実の香。果実味は外向的で、タンニンは柔らかく、酸とミネラルもそれなりに感じられるのだが、全体に単調な味わい。」とある。ところが、ACブルゴーニュの2018年ものがリアルワインガイド73号の表紙を飾ったのを見て何となく試してみたくなり、2021年にACブルゴーニュを買ってみて試してみたところ、好みのピノ・ノワールの味わいであり、以後ACブルゴーニュとACブルゴーニュ・オー・コート・ド・ニュイの赤しか試してないが、結構飲んでいて今日が通算12本目のオレリアン・ヴェルデとなる。このオー・コート・ド・ニュイ 2019の赤は今回が4度目となるが、毎回価格を超えた味わいを楽しませてくれた。アルコール度数表示は13.5%だが、エレガントな味わいで、そんなに重たくない。5,000円を超えないうちは購入を続けたいと思うのだが、どうだろう。願わくば価格上昇が最低限でありますように。コルクはディアム・コルクの5年もの。10年以内に飲まれることを想定しているのだろう。

2023年03月29日

-

勝沼醸造 甲州ヴィンテージ 2012

甲州ワインは大概若いうちに消費されており、熟成させたワインが出回ることはあまりない。このワインは偶々去年売られているのを見つけて購入したもの。現行ヴィンテージではスクリューキャップになっており、今回開けた2012年ものはディアム・コルクの1年保証のものが使われていた。生産者としても、あまり熟成させることは考えてないのだろう。味わいはというと、中々趣深かった。アルコール度数表示は12.5%で、軽めのボディ。リースリングやセミヨンを熟成させたワインを連想させる、灯油やセメダインのような香りが出ており、果実味もまだ生き生きとしていて、口当たりは熟成を感じさせる円やかなもの。熟成させた甲州ワインは初めて飲んだが中々の好印象。機会があれば、熟成した甲州ワインをまた試してみたいが手頃な価格での入手は難しいだろう。コルクは1年保証のディアム・コルク。長期熟成させることは想定していなかったのだろう。

2023年03月27日

-

Domaine Faiveley Nuits St.-Georges 1er Cru Les Damodes 2010

フェヴレはブルゴーニュの生産者としては大規模なドメーヌ兼ネゴシアン。良いワインを作る生産者なのだけれど、ネゴシアンのイメージが強いのか、あまり人気がない。今回飲んだニュイ・サン・ジョルジュ一級ダモード 2010だが、2015年に2本購入し、1本は購入した2015年に飲み、もう1本はずっとセラーで寝かしてきた。2015年に飲んだときのメモには「今飲んでも美味しいのだが、冷たく硬い感じが強いワインであり、じっくり熟成させれば素晴らしいワインとなった可能性がある。」というものだった。今回飲んだ印象としては、ピークに差し掛かってきた感じで、開栓後2時間ぐらい経過したあたりから、優雅な果実味と酸のバランスが素晴らしい味わいだった。多分、あと10年くらいは楽しめる時期が続くだろうとは思うけれど、8年間我慢した甲斐があったというものだ。なお、フェヴレのニュイ・サン・ジョルジュ一級ダモードは2010年を2回飲んだ以外にも3回飲んでいた。内訳は1987年もの(ラベルにDomaineと書かれていなかったのでネゴアシアンもの?) 2008年に2回(ちょうど飲み頃だった)2008年もの 2018年(早すぎたが3日目に開いてきた)という感じで、このワインを楽しみたいなら収穫後15年位待たないといけないようだ。なお、個人的にこの生産者この生産者のワインで一番のお気に入りは白ワインのコルトン・シャルルマーニュだったりする。生産量が少ないし、昔からそれなりに高かったこともあり、自分で購入したものは1999年ものを2011年、1996年ものを2012年と2014年と、たった3回しか飲めていないが、毎回素晴らしい味わいだった。コルクは長く良質なものが使われている。長期熟成させることが前提なのだろう。

2023年03月26日

-

Latour-Giraud Bourgogne Chardonnay 2017

お気に入りのブルゴーニュ白の生産者の中では比較的価格上昇の少ないラトゥール=ジロー。2017年もののブルゴーニュ・シャルドネがセールで安く売られていたのでまとめて買ってみた。アルコール度数表示は13.1%。香りはシトラス、アプリコット、ハチミツを思わせる良い感じの香り。果実味は濃過ぎず薄すぎずで、酸もしっかりしており、好みのバランス。最近飲んだACブルゴーニュの白は、ヴェルジェのブルゴーニュ・グラン・エルヴァージュ2017なんかは味わいが濃過ぎて新世界のシャルドネみたいだったが、このワインはいかにもブルゴーニュ白らしい味わい。上級クラスのような複雑さはないが、2,000円しない価格で買えたことを思うと大満足の一本。コルクもこのクラスにしてはしっかりしたものが使われている。

2023年03月24日

-

Lécheneaut Nuits St.-Georges Aux Chouillets Vieilles Vignes 2014

レシュノーはニュイ・サン・ジョルジュの中堅生産者。フラッグシップは特級畑のクロ・ド・ラ・ロシュで、2002年ものがWine Advocate誌で98-100点という高得点を取り、一時期大人気だった。現在はどちらかというと不人気な生産者だろうか。価格もそれほど上昇していないようだ。今回飲んだニュイ・サン・ジョルジュ オー・シュイエ ヴィエイユ・ヴィーニュは村名格の区画から穫れるぶどうから作られたワイン。ヴィエイユ・ヴィーニュ(日本語に直すなら古木)と名乗るのは定義があるわけではないが、このワインの場合、輸入元のラックが2020年ものの説明文で60年の古木と書いているので、2014年の時点でも55年ぐらいだったのだろう。充分に古木と称して良いだろう。このワインは2021年に売りに出されていたのを購入したもの。アルコール度数表示は13%。飲んだ印象としては、まだ若いかなあという感じ。このドメーヌのワイン、若飲みして美味しいわけではなく、熟成も時間がかかるのでなかなか付き合いづらい。過去に飲んだレシュノーのワインのメモを紐解くと、2002年 ニュイ・サン・ジョルジュ・ダモード 1993 若過ぎ「タンニンがかなり強いため、脂の多い料理と合わせないと少し辛い感じがします。」2007年 クロ・ド・ラ・ロシュ 1991 飲み頃(ワイン会持込みのためメモなし)2016年 ニュイ・サン・ジョルジュ 2002 飲み頃初期「まだまだ熟成を続けそうだが、現時点でも美味しく飲める。」2021年 クロ・ド・ラ・ロシュ 2003 飲み頃初期「飲み頃に入ってきているものの真価を発揮するのはまだ10年先か。」2022年 ニュイ・サン・ジョルジュ 2013 飲み頃初期?「飲み頃初期という気がするが、このまま落ちていく可能性もありそう。」といった感じである。レシュノーに関しては、最初に飲んだニュイ・サン・ジョルジュ・ダモードの印象が強すぎて、「10年くらい熟成させても固くて美味しくない」というイメージが刷り込まれてしまい、その後積極的に購入しなかったのは間違いない。今後もリリースしたてのワインを買う気にはならないし、バックヴィンテージが出たとしても10年くらいでは飲み頃までまだまだかかりそうなので、これまた購入意欲は湧きそうになさそうだ。

2023年03月22日

-

David Duband Bourgogne Rouge 2012

ダヴィ・デュバンは2005年を最後に引退した名手ジャッキー・トルショJacky Torchotの畑を継承した生産者。とはいえワインの味わいに関してはジャッキー・トルショとは完全に別物で、積極的に買い求める対象にはなっていなかった。このブルゴーニュ・ルージュ2012は2022年に売りに出されてたのを購入したもの。3,000円弱で売りに出されていたので、駄目元で購入した見た。飲んでみた印象としては、熟成でよくなるポテンシャルは無いワインだなあというもの。味わいは熟成により滑らかなものになっているが、半面果実味が大人しくなりすぎており、物足りない。これなら若いうちに飲んでしまったほうが良かったのだろう。コルクも3年保証のディアム・コルクが使用されており、生産者としても若々しい味わいのうちに飲んでもらうことを想定しているのではないだろうか。使われていたのは3年保証のディアム・コルク。短いコルクで、長期熟成は考えてなさそう。

2023年03月19日

-

Latour-Giraud Meursault 1er Cru Les Genevrières 2010

ラトゥール=ジローはムルソーの生産者。あまり人気は出ておらず、今でも比較的手頃な価格で入手できる。今回飲んだムルソー一級ジュヌヴリエール2010は2017年に2本購入したもの。アルコール度数表示は13.5%。うち1本は2017年中に飲み、もう1本は6年弱寝かせて開栓した。6年前は若々しい印象だったのが、今回は熟成を感じさせるが変な酸化のニュアンスはなく、美味しく飲めた。とはいうものの6年間待った価値があったかというと微妙。保管にかかるコストを考えると購入後すぐに飲んでしまっても良かったのではないかという気もする。難しいものだ。

2023年03月17日

-

Denis Bachelet Bourgogne Rouge 2014

ドニ・バシュレの2014年ものは、先日コート・ド・ニュイ・ヴィラージュを飲んで感動したのだが、このワインは感動再びとなった。ジュヴレ・シャンベルタンの2区画プレソニエとグラン・シャンの村名を名乗れない区画のブドウが使われるブルゴーニュ・ルージュだそうだ。このワインも寝かせておいたわけではなく、昨年購入したもの。味わいの傾向としてはコート・ド・ニュイ・ヴィラージュと同じ傾向で、酸が綺麗に出ているサクランボやラズベリーを連想させる甘酸っぱい果実味が印象的なワイン。アルコール度数表示はコート・ド・ニュイ・ヴィラージュと同じ12.5%。今がピークだろう。

2023年03月14日

-

DR Loosen VILLA LOOSEN Mosel Riesling Q.b.A. 2021

20世紀の日本ではワインと言えばドイツワインみたいな時期もあったが、今ではすっかりマイナー扱いである。世界的に見てもドイツのリースリングは人気薄であり、極一部を除けば今でもそんなに高騰していない。ドイツの優良生産者ドクター・ローゼンのおそらくは最安値銘柄であろうヴィッラ ローゼン モーゼル リースリング Q.b.A.。1000円台半ばのお手頃価格。Q.b.A.はQualitatswein bestimter Anbaugebieteの略で、Prädikatswein(2007年まではQmP(Qualitätswein mit Prädikatの略)と言われていた)の下位のギリギリ高級ワインという扱い。味はドイツワインらしい甘口のフレッシュな酸とバランスが取れた味わい。アルコール度数はたったの8.5%。残糖は41g/Lだそうで、ぶどうジュースが通常150g/L以上の糖分があることを思えばたいしたことないのだが、結構甘く感じる。天丼を食べながら飲んだのだが中々相性は良かった。とはいえ甘口ワインなので食中酒として楽しむのなら料理は限られるだろう。個人的には四川料理やカレー、キムチを使った料理あたりと合わせたい。食中酒として楽しむことにこだわらないのなら、食前酒やデザートとして楽しむのはありだろう。

2023年03月13日

-

Georges Mugneret Clos de Vougeot Grand Cru 2002

ジョルジュ・ミュニュレは大好きな生産者で、かつては結構買っていた。柔らかい印象の、絵画に例えるならマリー・ローランサンの水彩画をイメージするワインで、個人的にはシャンボール・ミュジニー一級フースロットChambolle-Musigny 1er Cru Les Feusselottesがお気に入りだった。しかし、昨今はこの生産者のワインも信じられないくらい高騰してしまい、すっかり高嶺の花になってしまった。今日飲んだクロ・ド・ヴージョ2002はリリースしたての時期である2005年に購入し、セラーで寝かしたワイン。輸入業者はラシーヌで、当時1万円台半ば。今となっては10万円以下で入手するのは困難だろう。それでも購入当時、2001年ものあたりは1万円しないで買えたので、ラシーヌものとは言えずいぶん高くなったなあと思ったものだ。クロ・ド・ヴージョは本来一級畑や村名畑相当のはずの区画まで特級畑とされており、品質にばらつきがあることで有名な特級畑であるが、ジョルジュ・ミュニュレの畑は斜面上部の特級にふさわしい場所にある。ジョルジュ・ミュニュレのクロ・ド・ヴージョ2002は2019年にも一度ラック輸入のもの飲んでおり、素晴らしい味わいだったが、今回のワインも素晴らしかった。今がピークだろうけれど、まだまだ10年や20年は熟成を続けそうだ。2019年に飲んだときのメモをみると「タンニンはまだ少し旺盛だが、肉料理と合わせる分には丁度よい。今すでにピークではあるが、単独で楽しむなら5~10年ぐらい寝かせたい。」とあるが、今回は単独で飲んでもスルスルと飲めてしまった。本格的に飲み始める4時間ほど前に開栓したのだが、開栓直後から香りも味わいも開いていて、開くのを待つ必要の無いワインだった。現時点では今年飲んだ赤では文句なしのNo.1である。コルクはワインの染み込みは殆どなく、弾力性も良好だった。瓶詰め後20年近く経ったにしては非常に良好な状態だと思う。

2023年03月12日

-

J.J. Vincent(Château Fuissé) Bougogne Blanc 2013

ジー・ジー・ヴァンサンはシャトー・ド・フュイッセのネゴシアンものという位置づけらしい。このワインは長年寝かしておいたわけではなく、2021年に売りに出されたものを購入したもの。こういうブルゴーニュ白のバックヴィンテージを買う場合、当たり外れが激しいのだが、このワインは可もなく不可もなし、というところ。酸化のニュアンスは全然気にならないし、熟成による円やかさは感じるのだが、熟成したブルゴーニュ白ならではの香りや味わいが感じられるかといったらそれはない。先日飲んだシャルロパンのプチ・シャブリ2013は価格を考えれば大当たりだったが、なかなかこういうのには当たらない。コルクは見た目ディアム・コルクなのだが、DIAMの刻印が無い。

2023年03月08日

-

Jean Fournier Marsannay Clos du Roy 2018

お気に入りの生産者ジャン・フルニエのマルサネ・クロ・ド・ロワ2018。2本購入して1本目は2022年の7月に飲んだ。このワインは2013年ものを2016年、2014年ものを2018年と2022年、2015ねんものを2018年に飲んだ。2013年ものは初めて飲んだこの生産者のワインで、結構濃い目で正直あまり好みに合わなかったのを覚えている。アルコール度数表示は13.5%だった。2014年ものはアルコール度数表示は13%で、エレガントなタイプで好みの味わいであった。2015年ものもアルコール度数表示は13%だったが、2014年ものと比べると若干荒々しかった。今回の2018年ものはアルコール度数表示13.70%。ブルゴーニュワインのアルコール度数表示は0.5%刻みのことが多いので珍しい表示。味わいとしてはアルコール度数が高い割にはエレガント。個人的な好みで言えば、2014≧2018>2015≫2013という感じ。しかし、この2018年もの、2015年ものの価格から5割増しになってしまった。ジャン・フルニエのワインもいつまで買えるのだろうか。

2023年03月06日

-

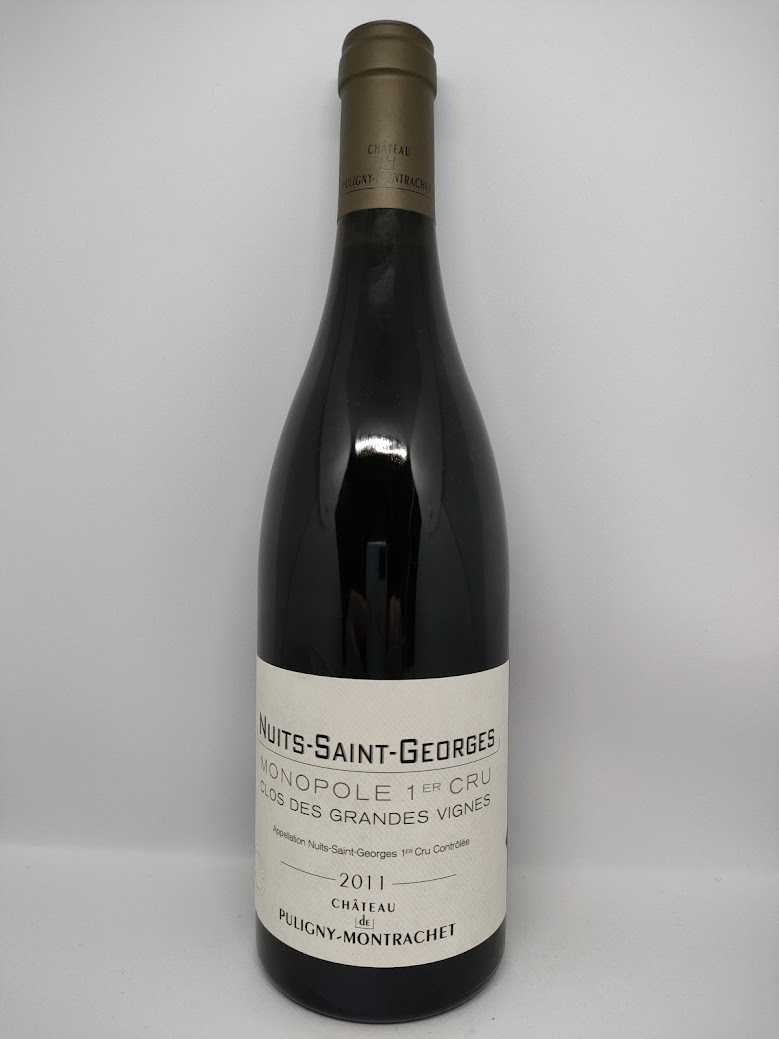

Château de Puligny-Montrachet Nuits St. Georges 1er Cru Clos des Grandes Vignes 2011

シャトー・ド・ピュリニー・モンラッシェは既にドメーヌ・ド・モンティーユに吸収されており、このニュイ・サン・ジョルジュ一級クロ・ド・グラン・ヴィーニュも今ではドメーヌ・ド・モンティーユからリリースされている。クロ・ド・グラン・ヴィーニュは、プレモー村(ワインはニュイ・サン・ジョルジュを名乗ることができる)に所在する一級畑グラン・ヴィーニュの中にある区画でシャトー・ド・ピュリニー・モンラッシェの単独所有Monopoleだそうだ。シャトー・ド・ピュリニー・モンラッシェの白は結構飲んだが赤は今回が初めて。2022年にバック・ヴィンテージが売りに出されたのを購入したもの。まだギリギリ購入意欲の湧く価格だった。開栓後から香りも味わいも開いていたが、3時間ほど経過すると更に良くなった。収穫後10年以上経過したワインであり、色調は結構褪色が進んでいる。味わいとしても今が飲み頃だろう。アルコール度数表示は13%。熟成を感じさせる、ドライフルーツっぽい赤系果実や腐葉土などの香りが素晴らしい。味わいとしては無骨な感じで、料理と合わせて楽しむべきワイン。塩コショウのみで味付けしたローストビーフとの相性は最高だった。10年保証のディアム・コルク。ワインの染み込みはほとんど無し。ディアム・コルクで瓶詰めされたワインの熟成はどうなるのか疑問だったが、このワインで判断する限り、通常のコルクと差はなさそうだ。

2023年03月05日

-

共栄堂 Y21HR_RZ ロゼ 2021

このワイン、共栄堂の2021年ヴィンテージで、2022年の春リリースのワイン。ロゼワインに分類するかスパークリングに分類するか迷ったのだが、それなりにガス圧があり、使用している瓶もスパークリング用でシャンパンストッパーが使えるので泡扱いとした。巨峰を使ったワインだそうで、味わいは高級発泡ぶどうジュース。アルコール度数表示も9.5%と控えめで、スルスルと飲めてしまう。セラーで寝かしていたのを立てただけで浮遊物が混ざってしまい、かなり濁った感じになってしまった。

2023年03月04日

-

Guy Amiot Bourgogne Blanc 2019

ギィ・アミオはシャサーニュ・モンラッシェの生産者。フラッグ・シップは特級畑のモンラッシェMontrachetで、ピュリニー・モンラッシェ一級ドモワゼルPuligny-Montrachet 1er Cru Les Demoisellesがそれに続く。この生産者のワインもそれなりに高くなったが、このブルゴーニュ・ブラン2019はまだ手頃な価格で購入できた。ブルゴーニュ・ブランは2014年ものの出来が良く、2017年に最初の1本を購入して飲んで気に入って、追加で6本購入した。まあ、2018年には全部飲みきってしまったが。今回のワインもそれなりに美味しいが、2014年もののように追加購入するかと言われると多分しないだろうと思う。アルコール度数表示は13.5%とACブルゴーニュとしてはかなり高く(2014年ものは13%だった)、果実味はしっかりしているが酸が少しギスギスした印象がある。ギィ・アミオのモンラッシェは2003年に1997年もの、2005年に1992年ものを飲んだ。どちらも美味しいけれど、最高クラスの味わいとはいかなかった。それよりも印象に残っているのは2008年に飲んだシャサーニュ・モンラッシェ一級ヴェルジェChassagne-Montrachet 1er Cru Les Vergers 1992。あまり期待せずに開けたら思いの外美味しくてびっくりした。当時のメモを見ると、「飲む前の予想を遥かに超えた素晴らしいワインで、モンラッシェだよといわれて出されたら信じてしまったのではないかと思うほどの傑作でした。」とある。良い思い出である。コルクはディアム・コルクで5年保証。

2023年03月03日

-

Enterizo CAVA Brut NV(新ラベル)

ついこの間も飲んだスペインのカヴァであるエンテリソ ブリュット。前回は旧ラベルだったが、今回は新ラベル。よりどり6本で送料無料カヴァ エンテリソ ブリュット 750ml 白泡 コク辛口 カバ スパークリング ワイン ^VECIBRZ0^。アルコール度数表示が12%から11.5%になっているが、味わいに違いは感じられなかった。

2023年03月01日

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

-

- やっぱりブルゴーニュ&シャンパーニ…

- ジャッキー・トルショー・マルタン /…

- (2025-11-16 15:33:26)

-

-

-

- 日本酒の良さを広めよう!

- 大吟醸 光武「だいぎんじょうと孤独…

- (2025-11-19 22:31:47)

-

-

-

- スタバへ行こうっ!!!!

- スターバックス コーヒー JR新横浜駅…

- (2025-11-20 22:36:24)

-