2014年09月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

ジャンボニンニク 突然変異?

9月17日の日記で、この秋に植えたニンニクの品種について書いたのだが、実は、あともう1品種を植えていた。それはジャンボニンニクである。ただし、普通のジャンボニンニクではない。まず、昨年の秋に横浜の中華街で「富士山にんにく」と称して売られていたジャンボニンニク購入。この時点では普通のジャンボニンニクだった。ところが、それを育てたところ、突然変異?なのか2株だけ分球しない株が出現したのだ。それがこちら。 左端のものは平戸にんにくである。通常、食用に出回っているニンニクは、球が裂ける前に収穫される。が、この平戸にんにくは長く畑に置いておいたので、1つあたりの鱗片が大きく、したがって球のサイズも市販品より大きく、球の先端が裂けている。しかし、今回紹介するジャンボニンニクの突然変異?は、その一片が平戸にんにくよりもなお大きいのだ。というわけで、実験好き(笑)の私はこの球を取っておいて栽培することにした。来年が楽しみだ。

2014.09.28

コメント(0)

-

テンジクスゲ&斑入りテンジクスゲ 再び

今から約7年半前の2007年2月3日の日記に、斑入りのテンジクスゲ(天竺菅)を紹介したことがあった。あれからどうなったかというと、実は上手く育たなくていつの間にか消滅してしまったのだ。。。原因は水不足だったと思われる。前回の画像を見ると、いかにも乾燥気味なところに植えているのが分かる。当時、ネット上ではこの植物の情報が少なく、性質をよく分かっていなかった。パピルスなどと同じカヤツリグサ科の植物なので、どうも水辺を好む植物らしい。で、いつかまた購入してみたいと思っていたところ、昨年秋に山野草専門店で青葉のテンジクスゲを発見。さらに今年の1月には、前回斑入りのテンジクスゲを買った時と同じ店で再び斑入りを発見、めでたく購入できた。それぞれアパートの北側の半日陰の場所に植えて、元気に育っている。やはりテンジクスゲは水を好むようだ。 ところで、その斑入りテンジクスゲだが、後で調べたところ、なんと日本生まれの品種らしい。それが外国に輸出されて「カレックス・スパークラー(Carex phyllocephala 'Sparkler')」という名前で流通しているようだ。で、今回再入手したものは、逆輸入品なのか名前だけが逆輸入なのか、「カレックス・スパークラー」として売られていた。なかなか良い品種名である。 さて、気になる耐寒性であるが、今年の2月のドカ雪の時に、神奈川県平野部としては珍しく50cm以上の積雪の下に埋もれたが、ほとんど傷みもなく、雪が溶けると茎が起き上がり、春になると新芽をたくさん吹いてきた。ということで耐寒性はあるらしい。テンジクスゲはスゲーなぁ・・・ナンチャッテ☆ ちなみに、ヤシの葉に似ているということで「ヤシガヤ」という別名がある。英語ではpalm sedgeと言い、日本語に訳すと「ヤシスゲ」になる。

2014.09.27

コメント(0)

-

C. labiata semi alba 'Gloriosa' 開花 2014

秋咲きのカトレア原種、C. labiata semi alba 'Gloriosa'(C. ラビアタ・セミアルバ ’グロリオサ’)が開花した。2011年9月23日に続いて3年ぶり、6回目の登場である。前回紹介したときは千葉県成田市在住で、そこに転居して初めての夏を迎え、予想以上に日差しが強かったために手持ちのカトレアの多くをド派手に葉焼けさせてしまい、この個体も株がかなり傷んで作落ちしてしまった。しかし、あれから3年が経ち、あの作落ちから順調に回復し、今回は豪華に3花茎9輪咲きとなった。 おお、この幅広いペタルに濃い赤のリップというこの組み合わせ、今までに咲いた中では最高の咲き映えである。ネット上でも、この個体がここまで広弁に咲いた画像が見当たらないようだ。やはりカトレアはある程度大株にしないと実力を発揮しないらしい。そしてこの個体は、咲き始めはペタルが純白だが、咲き進むにつれて赤みを帯びてくる。というわけで、咲き始めが一番美しい。今回はタイミングよく撮影できたので、ちょっとご満悦(笑)。現在、この株は鉢の端までバルブが来ているが、あと1年はギリギリ植え替えしないで済みそうだ。ということは、来年はもっと豪華な花が楽しめるかもしれない。

2014.09.26

コメント(0)

-

アサガオ スプリット・ペタル 開花

変わった花を咲かせる西洋朝顔の「スプリット・ペタル」が開花毎朝開花している。春に種子を蒔いて育ててきたもの。スプリット・ペタルを日本語に訳すと、「分離した花弁」となる。お馴染みの普通の朝顔はラッパ型の花を咲かせるわけだが、このスプリット・ペタルはその名の通り、非常に細かく花弁が裂け、遠目には朝顔とは思えないほどの豪華な花を咲かせる。葉っぱはドクダミ(たとえが悪いか・・・^^;)のようなハート型である。 変わり咲き朝顔と言えば、我が国には江戸時代から栽培され続けている「変化朝顔」がある。しかしこの変化朝顔は、ただ単に種子を蒔いて育てれば変わり花が楽しめるというような単純なものではなく、栽培方法、苗の選別、交配方法、採種方法など、普通の朝顔とは違って複雑な技術を要するために、一般には普及していない。その点、このスプリットペタルは性質が固定されているため、他品種と交雑でもしない限りそのまま採種して翌年も同じ花が楽しめる。今年は1株しか育てていないが、種子が取れたら来年は職場の花壇にでも蒔いてみようかと思ったりする。

2014.09.21

コメント(0)

-

プルーンの芽接ぎに挑戦

昨年12月8日に、プルーンの栽培に挑戦していることを書いた。植えた品種はシュガープルーンとプレジデント。ただし、なにぶんにもアパート暮らしで庭が狭いため、2本を同時に大きくするのは困難である(というか、1本でもキビシイのだが・・・)。そういうわけで、いつか接木して2本を1本にまとめたいと思っていた。今までに、スイカ、メロン、サツマイモの接木は成功させたことがあるが、樹木の接木は挑戦したことがなかった。 というわけで、今年初めに接ぎ穂を準備、春になって接ぎ木ナイフを購入し、早速接木作業に挑戦した。当初はプレジデントにシュガーを3か所ほど接ぐつもりだったのだが、慣れない手つきでやっとの思いで1か所接いだ後、2か所目に挑戦しようとしていたら、誤って指をグサリと切ってしまい、2針縫うという大失態をやらかしてしまった。。。当然接木作業は中断、せっかく接いだ1か所もその後活着せずに失敗、気を取り直して秋の芽接ぎに挑戦することにした。 そうして秋を迎え、満を持して芽接ぎに挑戦。私は樹木の接木に関しては小学生の頃から知識としてはあったが、実際に挑戦したことがなかった。誰か接ぎ木の指導してくれる人が近所にいるわけでもなく、とりあえずネット上の画像と説明を読みながら試行錯誤で接木作業を完了。まずは9月15日(月)に、プレジデントにシュガーの芽接ぎを3か所行った。それがこの画像。 この日記を書いている本日の時点で5日が経過しているが、今のところ3か所とも葉柄は青々としており、少なくとも接ぎ穂に水分は供給されているようだ。だからと言って活着するとは限らない。そして、今日は逆にシュガーの方にプレジデントを2か所接いでおいた。あと、川中島白桃にも倉方早生を2か所接いだ。とりあえず、下手な鉄砲も数撃ちゃ当たるというわけではないが(笑)、これだけ接いでおけば1つや2つは活着するのではなかろうかと思っている。上手くくっついてくれるといいが。 ところで、接木に挑戦される方、刃物の扱いにはくれぐれもご注意を。うっかり手を滑らせてしまうと大変なことになってしまう。上の画像は病院に行って2針縫ってもらった時のもの。実にお恥ずかしい画像なのだが(+_+)、注意を喚起するためにもここに貼っておきたい。

2014.09.20

コメント(0)

-

今年の秋のニンニクの顔ぶれ 2014

今年もニンニクの植え付けの時期がやって来た。昨年は平戸にんにく、ホワイト六片、中国から来た一片種、ジャンボニンニクを育てたが、今年はちょっと顔ぶれを変えてみた。 左端の品種は中華料理に良く使われる「嘉定」という品種。暖地系。ネット上の情報ではニンニクの原種に近い品種ということになっているが、そもそも、ニンニクの原種が発見されていないというのに、何を根拠に原種に近いと言っているのか疑問を感じなくもないが。。。真ん中は山口県萩市沖合いの離島で栽培されているという大島赤丸。これも暖地系。右端は沖縄の在来種の島にんにく。もちろん暖地系品種。何年か前にも、秋遅くに売れ残った種球を植えたことがあるが、植え付け時期が遅かったためか出来が良くなかった。今年は適期に植えたので来年の春に期待したい。 そしてこちらが近所のスーパーで見つけたスペイン産の紫ニンニク。新しい物好きな私はすぐに購入。もちろん食用ではなく栽培用だ。 しかしこの紫ニンニク、もしかして白いニンニクを紫色のネットに入れてごまかしてるだけじゃないの(笑)?と思いきや、一皮むいてみるとちゃんと紫色の鱗片が顔を出した。香りはあまり強くないが、どんな味がするのか楽しみだ。 こちらは昨年も植えた中国産の一片種、いわゆるプチニンニクである。今一つ出来が悪かったが、今年も懲りずに(笑)植えることにした。なお、今年の初夏に収穫した、中途半端に分球したものも一緒に植えておいた。 ニンニクの種球を植えたのは9月7日(日)のこと。それから1週間後の9月14日(日)に畑に行ってみると、早くも沖縄の島にんにくだけが一斉に発芽していた。神奈川県の当地では、暖地系と寒地系の両方の品種がよくできるが、暖地系の中でも究極の?暖地系品種がどう育つかが興味深い。

2014.09.17

コメント(0)

-

サンセベリア・スタッキー 本物 その後

このブログを始めた初期の頃に、本物のサンセベリア・スタッキーを紹介したことがあった。アメリカから取り寄せたもので、間違いなく本物。最後にブログに登場したのが2008年10月16日のこと。それ以来、ブログには登場していない。当時、2株所有していたのだが、3度にわたる転勤生活の中で十分に世話ができず1株は枯れてしまい、もう1株はとりあえず生きている。 園芸店でスタッキーとして出回っているものとは似ても似つかない姿だが、入手当時の姿は紛れもなく本物のスタッキーの貫禄があった。再びあの姿を再現すべく栽培を続けているのだが、なにぶんにも生育がきわめて遅い。本当にイライラするほど(笑)遅い。世間で本物のスタッキーが出回らない理由がよくわかる。こんなに生育が遅いのではとても商業的に大量生産できない。 で、今年の夏に2,3年ぶりに新しい用土で植え替えを行い、これからの成長に備えていた矢先、強風で隣に置いていた例のスマトラオオコンニャク(これもずいぶんブログに登場していないが)が倒れてスタッキーの葉が折れてしまった(+_+)。。。あゝ、ここまで育つのに何年もかかったのに・・・。とりあえず、折れた葉は葉挿しにして様子を見たいと思う。

2014.09.15

コメント(0)

-

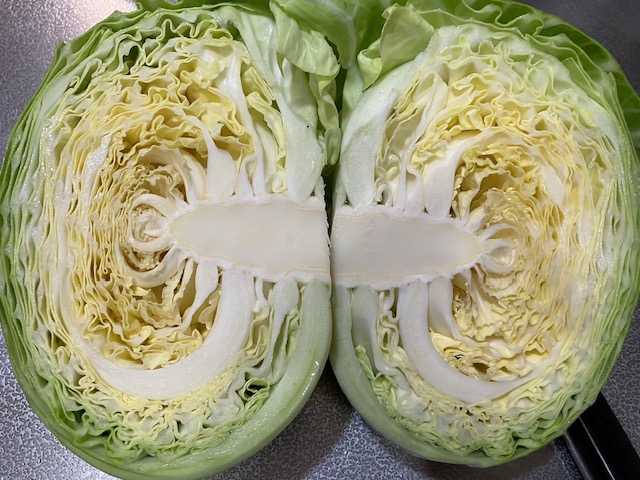

玉レタスの栽培に挑戦

植物なら何でも育ててみたくなる性格の私(笑)、今年は玉レタスに挑戦することにした。実際には、玉レタスは中学生の時には苗から育てたことがあり、リーフレタスは数年前にこちらも苗から育てたことはある。が、今回は種子から育てることに。 品種はトーホク種苗から発売されている「メルボルンMT」。で、実は6月にはすでに自宅でポリポットに種子を蒔いて苗を作り、7月下旬に市民農園に4株定植していた。その後、暑さにバテ気味ながらもとりあえず生育していたのだが、9月に入ったころに相次いでとうが立ってしまった。 4株植えたうちの3株が見事にとうが立ってしまっている。とうが立っていない1株は、生育が今一つな様子。レタスは、夏の暑さと日照の長さに反応してとうが立つ性質がある。それはいちおうは予備知識としてはあったのだが、今回とうが立ったのは苗の植え付けが遅れて暑い真夏の時期になってしまったのが原因と思われる。 というわけで、とうが立ったレタスは処分し、気を取り直して9月7日に改めて播種を行い、1週間で画像のような立派な双葉になった。今度こそ上手く行くといいが。収穫時期は気温の下がった晩秋になるはずなので、寒さで身の引き締まったレタスが収穫できるのを楽しみにしている。

2014.09.14

コメント(0)

-

Blc. Marvel Queen 開花 2014

カトレア交配種のBlc.マーベル・クイーン(Blc. Marvel Queen)が開花した。カトレアの名花、Bc. Marcella Koss と Lc. Irene Finneyとの交配種で、当ブログでは2012年6月9日に続いて4回目の登場。前回は梅雨時に咲いたが、今回は秋晴れのさわやかな天気の中、鮮やかに開花してくれた。 本来の大きさよりは小さいが、1花茎3輪咲きとなり、強い香りを放っている。以前も書いたが、私がこの個体の気に入っているところは、その独特なリップの色彩である。リップの根元の筒状になった部分までが濃い赤に染まり、パステルピンクとペタルとの対比が独特である。平成2年(1990年)に購入した当時は、そのリップの根元がもっと濃く、花も大きかった。あの色と大きさを再現すべく、大事に育てていたはずなのだが、前回ブログで紹介した後の夏にド派手に葉焼けさせてしまい(笑)、株分けを余儀なくされてしまった。また、その当時はヤシの実チップ(商品名、ベラボン)に植えており、その後の生育具合を観察するつもりだったのに、あえなくミズゴケ植えに戻ってしまった。。。とりあえず調子を持ち直して開花してくれたのでホッとしている。またタイミングを見計らってベラボン植えに変えてみたい。

2014.09.13

コメント(0)

-

今年のタマネギの顔ぶれ 2014

今年も恒例のタマネギの種蒔きの季節がやって来た。毎度毎度複数の品種を育てているが、あまりたくさんの品種を育てるのは手間や場所の関係でなかなか大変だ。そして、よせばいいのに(笑)、今年もあれこれ選んで9品種育てることにした。・アーリーレッド鈴平(カネコ種苗)・大阪丸黄玉葱(固定種、野口種苗)・愛知早生白玉葱(愛知県伝統野菜、サカタのタネ)・浜育(宇都宮農園)・チャージII(タキイ種苗)・知多早生3号(愛知県伝統野菜、国華園)・立春のかほり(愛三種苗、国華園)・改良雲仙丸(八重農芸)・大阪丸玉葱(固定種、国華園) このうち、「大阪丸黄玉葱」と「大阪丸玉葱」は中生or晩生種、「知多早生3号」は早生種、あとは極早生または超極早生である。中でも、「立春のかほり」を選んだ理由は、某サイトで「超超極早生」と紹介されていたのを見たからで、ほんとかよ(笑)と思いつつも、とりあえず購入して育ててみることにした。「チャージII」は何年か前にも育てたことがあるのだが、その時は苗作りが上手く行かなかったせいか出来が悪かった。今回はリベンジも兼ねて育てたい。「アーリーレッド鈴平」と「浜育」は昨年も育てた・・・はずなのだが、種子が雨に流されて苗作りに失敗して栽培を断念した。今回は冷蔵庫に保存していた種子を使用。ただ、今までの経験上、極早生や超極早生の品種は、当地で育てるとカタログ値よりも収穫時期が遅くなる傾向がある。それでも、超超極早生の「立春のかほり」がどこまで早く採れるのかが興味深い。 昨年は国華園から発売されている「大阪丸玉葱」を育てたのだが、こちらも苗作りに失敗して栽培を断念。今年はもう一度それを栽培すると同時に、今回は新たに「大阪丸黄玉葱」を育てることにした。で、前々から気になっていたのだが、「大阪丸玉葱」と「大阪丸黄玉葱」が同一品種か否かということ。それぞれの発売元に質問してみたが、国華園からは返事が来ず、「大阪丸黄玉葱」を発売している業者からは分からないとの返事。というわけで、自分で確かめてみることにした。 さて、昨年は新しい畑を借りて初めてのタマネギ作りをすることになり、いつも通り畑に種子を蒔いたのだが、その後の大雨で大半の種子が流されてしまい、苗作りに失敗してしまった。というわけで今年は育苗箱で苗作りをすることにしていた。が、3品種だけは育苗箱に蒔いてはみたが、途中で面倒くさくなったので(笑)、結局は残りは畑に蒔くことにした。なお、「大阪丸玉葱」と「大阪丸黄玉葱」は後日蒔く予定である。今回は欲張って(笑)9品種も育てることになったが、植える場所は比較的余裕があるので、それぞれある程度まとまった数の苗が植えられそうだ。

2014.09.07

コメント(0)

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

-

- 泣き笑い家庭菜園・・・やっぱり手作…

- とうもろこし🌽栽培の悲劇

- (2023-07-06 12:55:36)

-

-

-

- 家庭菜園

- 収穫したキャベツを切ってみました!…

- (2025-11-25 06:30:06)

-

-

-

- フラワーアレンジメント

- 畑のコスモスはやっぱりキレイ♪

- (2025-11-18 17:10:04)

-