2020年03月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

春先のハウスは温度管理に気をつける時期に。

春先のハウスは温度管理に気をつける時期に。たとえば本日。早朝は5度で、日中は20度超えといった温度変化がつづきます。ということで、何かと忙しい年度末のハウスの温度管理の回となります。↓収穫がはじまるまでの「栄養生長の時期」から、その後の「体づくりをしながら花も確実に結実させていく時期」を経て 順調に収穫が続けられているハウストマト栽培ですが・・・厳寒期をすぎて春先となったいま、あらたな生育管理が要求される時期にはいってきました。そうなんです、春先には気温の変化によりハウス内が急激な高温時になることが往々にしてある。その 高温時における栽培管理が必要になる時期がきたというわけなのです。その管理方法ですが、晴天下の日中では、日増しに強くなる太陽の光がもたらすハウス内の高温化を軽減するために ■ ハウスの上部や側面のビニールを開放して換気をおこなう ■ 強すぎる日差しには、内側のカーテンを遮光目的で使用する ■ 温度上昇に伴う土壌の急激な乾燥を防止するためにかん水するといった対策が要求されることになります。それでいて、夜間に冷え込めば厳冬期とおなじような低温対策もとらねばならないのですから、低温にさえ注意すればよかった厳冬期よりも、栽培管理にはむしろ手がかかることにもなります。「物事を成し遂げる過程で いちばん苦しい正念場」を“胸突き八丁”といいますが、長期間にわたる栽培において 栽培者さんと栽培される作物にとっては、いまがその時期にあたる といえるでしょう。しかし夜間の低温の心配がなくなる時期は、もうすぐ。それまでのあいだは、細心の注意を払って対応していただきたいなと、そう願っております。なんといっても、「栽培期間の全体を通して、一定量の良品を順調に出荷し続けていく」ことが、まだ先の長いこの作型の作物にとっての最善の対応策であるのですから。ということで今回は、終盤にさしかかったハウス栽培における春先の温度管理についてのご報告でした。次回は、春先の果実に出やすい微量要素欠乏とその対策についてとなります。 “ハウスのビニールを開けて換気をすることをうっかり忘れて ハウス内の作物を高温障害にあわせてしまった”という事故が おこりやすいのも、春先のこの時期です。・・・入学とか卒業 とか、税金の申告とか、なにかと行事の多い年度末にはとくに 注意が必要になります〔早場米地帯では、イネの育苗とか田植 の本田の準備なんかもありますから、とにかく春先はてんやわ んやの状態で・・・そんなときに起こりやすいのがハウスの閉 め切り事故だというわけです〕。 ちなみに激しい高温障害にあうと、作物の先端部が枯れてしま い、数回分の収穫がなくなってしまいます。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2020.03.27

-

田植えは「虫のしらせ」で。

j3月15日の日曜からぼちぼちとはじまった田植え。しかしその後の寒の戻りと無茶な強風で、月曜からの田植はストップがかかったかんじの宮崎県中央海岸部です。さて、そんななかのいつから田植えにかかろうか・・・という問い合わせですが・・・・そうですね、今年も温度が高めに推移したので苗が伸び気味に育っているという状況下でもありますが、予報を見ると最低気温は9度以下。23日になってようやく11度に回復するみたいなので、保温用の水が豊富にあるとか 風が当たらないといった 条件の良い水田での田植え以外はもうすこし待ったほうがよさそうだと思います。ということで定番の回ですが、よろしかったら。ちなみにうちの廻りでは くだんのキリギリスくんたちは17日現在いまだ未確認です。 ↓の『収穫時のおコメの値段を考えれば早く田植をしたほうがよいのだが、 田植えの時期が早過ぎると霜害を受ける可能性があり、そうなれば 肝心のおコメの収穫時期や収穫量に影響を受けることにもなりかね ない・・・。はてさて、毎年毎年大きく変動する気象のなかで、田 植えの時期を判断するのは、なかなかにむづかしいことであるな』というところまでが、前回までのおはなしでした。そして今回は、そのような田植えの時期を決定する判断材料についてのおはなしとなります。そして そのはなしの結論ですが・・・ その判断材料のひとつとして昆虫の存在を利用するという手があります。というのも、昆虫は気温の上昇とともに生命活動を開始するという性質があるからです。たとえば日本に住む昆虫は〔もちろん種類によって差はありますが〕おおむね 5度から10度でうごきだす〔姿をみせる〕という性質がある。そんな虫たちの存在を田植えの時期の判断に活用すればよい・・つまり、水田のまわりに、ある種の昆虫が姿をみせてくれたら、それを田植えを開始しても良い時期だと判断するというわけです。より具体的にいうならば、わたくしの判定材料に使う昆虫は、モンシロチョウとキリギリスであり、たとえば ● 田畑にモンシロチョウが舞い始めている ● 予想より早く、孵化したてのキリギリスが田のまわりの草にいたとなると、田植えを急いでも霜害の心配はない・・・というふうに気象を予想して、田植えを開始するするわけです。はんたいに、暖かいように感じられたとしても ● 越冬していたモンシロチョウの、舞う姿が見受けられない ● 田のまわりの草に、孵化したてのキリギリスの姿がないということであれば、田植えの時期を先延ばしにします。いじょう私論ではありますが、経営的に重要な意味を持つ早期水稲の田植の時期を決定するには「虫のしらせ」を利用していますよというおはなしでした。 付け加えまして・・・キリギリスの餌となるカラスノエンドウが 目立ち繁茂しはじめてから、キリギリスが孵化してまいります。 ということで、このカラスノエンドウも、よき判断材料だといえ そうです[そうそうタケノコの育ちで判断される農家さんもおら れるようで]。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2020.03.17

-

田植え前の苗の発根を促進する ために。

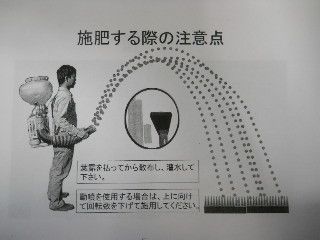

田植え前の苗の発根を促進するために。3月下旬から4月はじめにかけての田植えに備えて、田植え前のこの時期のイネの苗の発根促進に、マグホス細粒の苗箱1 箱当たり30~40gの追肥を おすすめしております。 発根だけではなく悪伸びを防止する効果も高まりますので、ぜひいちどお試しください。 そして、そのマグホス施用ですが、この写真のようにミスト機を上方向に向け・回転数を下げて施用すると、より均一に散布することが可能になりますよ。よろしかったらぜひお試しを。 蛇紋岩と、太古のトリのふんからできているリン鉱石 などを原料として作られるマグホス。家畜ふんたい肥 の大量施用によっておこりがちになる春先の牛の硝酸 中毒対策としても使用されていますよ → こちら。「夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」

2020.03.13

-

3月なのにツツジが咲いて。

3月なのにツツジが咲いて。平年では12月から01月にかけての寒さの影響で、当然のことながらドライフラワーなみにカラカラに枯れてしまうはずのエメラルドセージなのですが、 今年にかぎっていえば、平均気温が2度近くも高い・・・という信じられないような暖冬の影響で、正月を迎えてもこんなかんじに花が咲いていたエメラルドセージなのです。しかしさすがに3月ともなると、葉が黄化してきはじめ、加えて新芽の生長の邪魔になるということで、 うえの写真の手前の部分、昨年からある茎の長い部分をカットし新芽だけ残して樹形を整えていったのですが・・・ そのセージの茎に隠れようにして佇んでしたのが ピンクの蕾。 例年なら 新学期になって家庭訪問が開始されるころに満開になるはずのヒラドツツジ。いくらなんでも早すぎたろっって、つい突っ込んでしまいましたよ。おもえば 昨日の昼間は22度以上の気温だったそうで、おもい起こせば いたるところで狂おしいほどに これまた季節外れのアマガエルズの声が聞こえてました。・・・・・今年のこれからの天候は、いったいどうなってしまうのでしょう。 → どれほど技術が進歩しても災害被害はおきるの回は こちら。 たとえば 05月のうちからの台風直撃とか、今月うち からの マダニ被害の発生とか、 そんなこともあっさ りと現実になりそう・・な気にもなってしまいます。「夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」

2020.03.11

-

こんなときこそしっかり仕事して、そして。

こんなときこそしっかり仕事して、そして。想定外に 新型コロナウイルスの感染がひろがり、世の中から落ち着きがなくなっているとかんじるいま。そんなときおもいだすのが、東日本大震災時にあっての当宮崎のとあるベテラン農家さんの言葉です。おすそわけということでよろしかったら。 ↓『こんなときこそしっかり仕事して、そして。』大地震、そして津波とそれに関連した原発事故が連日ニュースで報道され世の中が騒然としているなかにあっても、もくもくと、忙しく農作業をされていたベテラン農家のMさんの言葉。❝東北で災害に遭われた方のためにも、しっかり仕事しなきゃ。 そして 税金をしっかりと払って。 ・・・そのお金でしっかりと、東北で災害に遭われた方たち を 援助してあげてほしい。 政府にも、余分なお金は無いだろうしな・・・。❞さすがに大戦をはじめとするさまざまな世の中の変化のなかで、みごとに今日まで農業一筋で働き続けてこられた方だけのことはある。なるほどそうかと、思わせられるお言葉でした。 さあ、植え付けの春は もうすぐ。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2020.03.05

-

なるほどと合点がいったコロナ対策のニュース。

なるほどと合点がいったコロナ対策のニュース。「丁寧な説明をしていく]といいつつ、いきなりの種子法廃止強行しかり、[いつのまにかTPPによる市場開放度合いが基準とされていていたうえでの]日欧EPA締結によるかってない市場開放もしかり。当時のTPP担当大臣だつたはずの甘利さんの辞任説明もしかり、伸びているとされる農産物の輸出の内訳さえじつは説明しないという政治手法。さらには国会での議論ではなく現場を知るはずもないと思われる委員たちによる規制改革推進会議で農業の方向性を決めていく強引ぶりさに加えて、おもえばもともとはTPP反対を唱えて政権を奪還したというのに、その舌の根も乾かぬうちにいきなりTPP参加を決められちゃったんだよなあ・・などととくに農業の分野でにおいて、丁寧な説明をしたこともなしの政治運営をくりひろげられてきた安倍首相。そんな首相の言動にはすでに慣れっこになっちゃって今回のコロナ対策についての記者会見も、農業関係者としては まあいつものやり口であるなと、ついついおもってあまり気にしてもいなかったのですが、さすがに農業問題でない話だと 詳しい解説のニュースが出るものだなあと、読んでみて自分なりに納得がいったのが、この3つのニュースです。よろしかったらご参考に ↓ 。その1 新型コロナウイルス対策の日本の緊急対策費は少なすぎその2 学童保育拡充へ教員動員とは・・「授業とどう違う」その3 危機管理を看板にしてきた首相がこんなに混乱した謎 TPP参加反対を表明して大統領になり、ほんとに離脱 しちゃったトランプ大統領。米国農民が、そのような ブレない政治姿勢に共感するのも分かる気がするんで すよね。こちら。 「夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」

2020.03.03

-

かつてない暖かさのもたらすものは。

かつてない暖かさのもたらすものは。平年並みの気温であるならば、いまごろはすべて枯れているはずのセージ。ですが、今年はこの繁茂ぶり。昨秋から咲いていた写真の手前部分には、ついこの間まで咲いていた花茎まで見てとれるのですから驚きです。それだけではありません。 後ろ側には、すでにきれいに揃った新芽がでているのです。いっ見したら昨年からある茎と見まちがわんばかりの、この生長ぶりって いったい。 もちろん この生長ぶりは、本年になってからの早春の霜の被害がなかったことを意味しています。ということで、この例年とは大きく違うセージの生長ぶりからもわかるように、12月から現在の2月末までの冬のあいだのこの地方の気温は とんでもなく温暖な気候下にあった ということにほかなりません。もちろん このような植物の生育の前進化は、今回取り上げたセージばかりではありません。ほとんどの植物の生育が進んでいるのです。そして・・・このような異常な高温が続くと心配になるのが、農作物への影響です。たとえば それは ● 異常な高温下でそだつことによる作物の軟弱徒長 ● 病気の増加[代表的な例がノラ芋によるサトイモ疫病] ● 害虫の増加[代表的な例がハウス栽培における害虫例] ● 新顔というべき新しい害虫の北進[ツマジロクサヨトウ] ● 従来の害虫の多頭化・多世代化[昨秋のウンカ被害など]などといったものです。作物の軟弱徒長な生育については2月にとりあげていますからここでは割愛するとして、たとえば害虫問題についてちょっと考えただけでも・・・ハウス栽培は昨秋にとりあげたハウス栽培におけるアザミウマやハダニにスリップス類の増加[こちら]がありましたし、水稲では昨年の収穫期のイネに飛来して西日本全体に被害をもたらしたウンカ類の再来[こちら]もあるでしょうし、さらには果樹栽培におけるカメムシ被害の増加や新顔のカミキリムシ類の被害も増えてくる[こちら]と考えられます。そして忘れてられないのが露地栽培におけるツマジロクサヨトウの被害です。台湾などでは発見した人に賞金が出たことでも話題となった この虫も、その後あっという間に日本に侵入[こちら]、今回の暖冬で越冬した個体もいるとすれば、いよいよこの日本への定着も心配されるところです。 その彼らの一部の固体ズが、このセージも枯れない暖冬の影響下で越冬している・・・となれば、これは今年の作物栽培にとって由々しき事態だとおもわねばなりません。いうならば暖冬明けの今年、日本は害虫天国になりそうだという話なんです。さらに心配なのは[適期に防除しさえすれば効果のある害虫被害とちがって]防除することが難しいサトイモ疫病[こちら]やサツマイモ基腐れ病などの、ここ5年くらいのあいだに急速にひろがった感のある病害の増加 もまた脅威です。なにせその感染源は❝圃場周りやちょっとしたヤブに自生する野良イモ❞❝温暖化のせいで冬の時期を生き抜いた野良イモ❞なのですから、始末におえません[イモだけに心配の種みたいなそんなかんじですね]。ということで今回は セージも枯れないという暖冬の影響 がいよいよ本年の農作物栽培に影響してくるので、その対策として・・・まずは的確に情報を把握し、その情報をもとにした栽培管理を先手先手でおこなうことで打ち寄せる波のように襲ってくる困難を克服してまいりましょうよというおはなしでした。 個人的に困るのが、 庭の王者であるアリ[被害の実情は こちら]の目覚めが いつになく早い、はやすぎること。 先日、毎年恒例のカシの樹の剪定にかかったのですが、 本年は2月後半からすでにアリが動きはじめていて、さっ そくに刺されてしまったのには がっくり。。「夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」

2020.03.02

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- コストコ行こうよ~♪

- コストコで初購入品のレポと無料のも…

- (2025-11-10 08:40:41)

-

-

-

- 運気をアップするには?

- 運気アップのブログが22年経過しま…

- (2025-11-15 21:56:47)

-

-

-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪

- [送料無料] ダーツ & はんこ & …

- (2025-11-13 21:04:35)

-