2020年11月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

獣害を防止することは感染症防止にもつながる。

獣害を防止することは感染症防止にもつながる。たとえば豚熱や鳥インフルエンザの発生源として考えられうるのはまずはカラス。死んだイノシシの臓器などを咥え運ぶことで、そのカラスの生活圏のなかでウイルスが拡散することになります。そのウイルスにふれた小動物たちがこんどは新たなウイルス運搬者となって、侵入防止のために張られた網の目をかいくぐり、ウインドレスな畜舎にさえウイルスの侵入を許す・・・などといった鳥類やネズミなどの小動物が鳥インフルエンザや豚熱発生の原因にもなっているケース[こちら]をとりあげましたが、それに加えてヒトの生活圏へのイノシシやシカ[クマも]といった大型の哺乳類の侵入も獣害や感染症発生の原因となります。ここでかんがえねばならないこと、それはなぜ、なにゆえ山の動物たちは人家近くに寄ってくるのか・・・ということです。その答えは簡単です、それは餌があるから。栽培されている農作物であれば、たとえば侵入防止用の電気柵や網などが設置されているのでしょうけれど、収穫をおわった圃場の放置状態の取り残しの作物や作物残渣の場合はどうでしょう。田にはヒコバエ、畑には取り残しの農作物、そして最近では過疎化で人のすまなくなった家屋に植えられている柿やクリ、さらにはミカンなど、食料がいっぱい。このような状態では人家ちかくへ動物をよびこみ餌付けしているようなものではありませんか。ということで巷でよく啓発されている作物残渣や放置された取り残し作物のはなしではなく、ここでは作物全国には膨大な面積があるとおもわれるヒコバエのはなしをとりあげてみました。田起こしの時期でもありますし、過去分ですがよろしかったら。↓『獣害を防止するためにも田を起こそう』対策が功を奏して減少しつつある鳥獣による農作物被害。農水省発表によるその被害額は こちら ↓。■ 鳥獣による平成29年度の農作物被害 被害金額が約164億円で前年度に比べ約8億円減少(対前年5%減)、 被害面積は約5万3千haで前年度に比べ約1万2千ha減少(対前年 18%減)、被害量が約47万4千tで前年に比べ約1万3千t減少(対 前年3%減)しています。 主要な獣種別の被害金額については、シカが約55億円で前年度に 比べ約1億円減少(対前年2%減)、イノシシが約48億円で前年度 に比べ約3億円減少(対前年6%減)、サルが約9億円で前年度に 比べ約1億3千万円減少(対前年12%減)しています。減りつつあるとはいっても、まだまだ大きな被害。動物たちとの良い関係を保つためにも、獣害はなるべく減らしてていったほうがよい。そんな獣害の原因ですが・・・ 鳥や獣などの動物を呼び寄せている一番の原因は、 ひこばえ にある と、10年ほど前から いわれはじめました。ひこばえとは収穫後の作物の切り株や根元から生えてくるイネの若芽のこと。とくにイネ刈り後の水田に残っている切り株から生えてくるヒコバエが要注意です。栽培しているお米や野菜とちがって、放置されているひこばえなら、ヒトは 動物が食べてもさほど気にならない。こういった 心のすき間に、動物達が忍び寄る のです。ちなみに 10ヘクタールの田んぼのヒコバエなら、 100頭のシカを ひと月養えるほどの餌となるというデータがあります〔1ヘクタールでは10頭・10aで1頭の割りになりますよ〕。つまり ひこばえの放置は、ある意味で動物の餌付けをしているもの と 考えなければなりません。そんなひこばえが生えてくるのを防止するには、収穫後のこまめな耕運が効果的です。田を起すことで、株を土中にすきこみ、ひこばえが生えてくるのを予防するわけですね。そうすることで 動物たちが集落に近づかないようにする。ということで今回は、獣害被害の多い集落では田の耕運といった農業の基本的な作業を部落をあげて励行することが、まずはなによりの獣害予防方法となり、それはまた結果的にヒトと動物との良い関係性を構築することになるというおはなしでした。 バインダーで刈られた長いままのワラの場合は、大雨などで 田から流出すれば、排水路を詰まらせることにもなりかねま せん。 水害を予防するという観点からも、田起しは重要になります。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2020.11.18

-

鳥インフル。『ネズミ一匹でも大山鳴動』な時代へ。

16日現在、香川県で5例発生した鳥インフルエンザ。そんな鳥インフルエンザ発生のニュースのなかで「野鳥が入ってくるはずのない、窓無しのウインドレス鶏舎なのになぜ鳥インフルの発生が?」などといった報道がありましたので[こちら]、それ関連ということで、2011年の当ブログを再録してみました。「感染はいろんな要因が絡み合って起きる。単純に渡り鳥だけが原因とは言いづらい」という環境省の過去の調査チームの発表に関連する回を、ご参考までによろしかったら。ちなみに映像は鳥の出荷口から侵入している小動物の映像です。 こんなかんじで侵入してくるのかも。。。 ↓鳥インフル。『ネズミ一匹でも大山鳴動』な時代へ。“まえぶれや騒ぎが大きいわりには、実際の結果の小さいこと”をたとえたことわざに 「大山鳴動して鼠一匹」 というものがあります。『大きい山が音を響かせ揺れ動くので、大噴火でも起こるのかと見守っていると、小さな鼠がたった一匹出てきたにすぎなかった』という意味あいになりますね。しかしですね、家畜の大量飼育があたりまえのことになっている現在、これからこのことわざは、『鼠一匹でも大山鳴動』 と直さねばならないような気配ですよ。ということで、まずは 大陸から渡り鳥がやってくる時期になると発生が心配される鳥インフルエンザに関する昨年2011年の関連の新聞記事が、こちら ↓。『鹿児島・出水の感染は「ネズミが感染経路か」疫学調査チーム結論』出水市の採卵鶏農場で発生した鳥インフルエンザの感染経路などを調べている県の疫学調査チームは14日、県庁で会合を開き、調査内容をとりまとめた。発生鶏舎内でネズミの死骸やフンが見つかったことなどから、ネズミがウイルスを運んだ可能性がある、と結論づけた。会合は非公開。座長の高瀬公三鹿児島大教授(家禽疾病学(かきんしっぺいがく))によると、感染経路について野鳥、人、空気感染などの可能性を検証したが、いずれも否定。鶏舎からネズミ1匹の死骸と多数のフンが見つかり、モグラの穴が鶏舎の内外に複数あったことから「ネズミがモグラの穴を通り侵入してウイルスを運んだと断定はできないが、可能性を否定できない」と結論づけた。未消毒の井戸水が鶏の飲用に使われていたが、高瀬教授は「ウイルスは水で繁殖できず、井戸は密閉されていたため、感染源と考えづらい」とした。そして2009年4月には、こんな動物に関する発表もありました。『国内の野生のアライグマが高病原性鳥インフルエンザに感染』国内の野生のアライグマが高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)に感染していたことが、東京大医科学研究所と山口大の調査でわかった。野生動物の感染は、国内ではこれまで鳥類では報告されていたが、哺乳(ほにゅう)類は初めて。宇都宮市であった日本獣医学会で4日、発表した。 東京大医科研の堀本泰介准教授らは、西日本の3地域と東日本の1地域で05年以降に捕獲されたアライグマ988匹の血液を調べた。その結果、10匹の血液から、過去にH5N1型に感染したことを示す抗体を検出した。 これらの10匹がいた3地域のうち2地域は、ニワトリや野鳥の感染が報告されていない地域だった。発症して死んだ渡り鳥などを食べて感染した可能性が考えられるという。養鶏場での発生がなくても、国内にウイルスが持ち込まれている可能性を示した。 堀本さんは「感染率が1%と低く、アライグマ間での感染拡大は考えにくいが、養鶏場への感染源になる恐れはある。ウイルスの侵入防止策を再確認すべきだ」と話す。 国内の野生動物のH5N1型感染は、ハシブトガラス、クマタカ、オオハクチョウの鳥類3種で確認されていた。アライグマは北米原産で、ペットとして輸入され、野生化した。雑食で繁殖力が強く、国の特定外来生物に指定され、駆除が行われている。 大槻公一・京都産業大教授(獣医微生物学)は「海外ではネコ科などの哺乳類の感染が報告されており、国内で見つかっても不思議ではない。野生動物はほかの病原体をもっていることも多く、むやみに接触しないことが大事だ」と指摘する。と、されています。ということで、今回は鳥インフルエンザの感染経路に関連しているのではないかと考えられている2つの新聞記事のお話をお届けしました。よろしかったら、ご参考に。 窓というものがない最新式のウインドレス鶏舎でも感染がおこった ケースもあります。そうなると、穴を掘ったり伝ったりして侵入し てくる可能性のあるネズミやアライグマにイタチなどの小動物原因 説には、充分に説得力があると考えられそうです。「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2020.11.16

-

鳥インフルエンザを防ぐ理由[わけ]。

鳥インフルエンザを防ぐ理由[わけ]。かりに人が食したとしても大丈夫・・ みたいな報道しかなされがちなのですが、こんな重大な問題もあるよ ということで 前回の畜産農家でない一般人の車の消毒のはなし[こちら]のつぎの話として再掲載の2016年11月分です。つけくわえれば、そんな鳥インフルエンザにかかったトリのフンでも フン尿使用を歓迎するタイプの農業では使用とよしとするのかなあ なんてこともイマジンしていただけたら さいわいです。よろしかったら。 ↓『鳥インフルエンザを防ぐ理由[わけ]』ウイルスは変異することで、鳥に感染するタイプのものが他の動物にも感染するようになることがあります。鳥から人への感染が繰り返されると、ウイルスが人の体内で増えることができるように変異してしまい、さらに人から人へ容易に感染できるように変異する可能性もあります。人と鳥のインフルエンザウイルスが豚のなかで、いわば合体することもあるといいます。いわゆる新型インフルエンザウイルスはこうした経緯によって発生するだろうと予想されていること・・・これが鳥インフルエンザを防ぐ理由[わけ]のひとつです。 たとえば2009年におこった新型インフルエンザの由来については『新型の豚インフルエンザウイルスは人と鳥、2種類の豚が持っ ていた計4種類のウイルスが複雑に混じりあってできたことが、 米国や日本の研究チームの 解析でわかった。米疾病対策セン ター(CDC)や世界保健機関(WHO)が公開する新型イン フルの遺伝子情報をもとに調べた。予防や治療の基礎データと な るウイルスの正体が明らかになってきた。米コロンビア大な どのチームは、今回のウイルスと過去の研究でわかっている豚 のウイルスの遺伝子情報を照らし合わせた。この結果、ウイル スに8本 あるリボ核酸(RNA)のうち、6本が北米の豚に 感染するウイルスから受け継がれたもので、2本が欧州やアジ ア由来のユーラシア型の豚ウイルスから受け継 がれたことを 見つけた。 前者の6本には、人、鳥のそれぞれに感染するウイルスに由来 するRNAも混ざっていた。人は通常、豚や鳥のインフルには かからないが、豚は人や鳥のインフルにも感染する性質を持つ。 98年ごろ、北米で豚インフルが流行したときに、豚の体内で 豚ウイルスと人のA香港型ウイルス、鳥ウイルスが混じり合っ て、まず「3種混合」のウイルスができたとみられる。これが 北米の豚ウイルスと交雑を重ね、最終的にユーラシア型の豚ウ イルスと合わさって「4種混合」の新たな豚ウイルスになった という。 このウイルスの表面のたんぱく質が、人に感染しやすい変異を 起こした可能性が高い。生物資源研究所(沖縄県名護市)の 根路銘(ねろめ)国昭所長たちは、北米の豚ウイルスから受け 継がれた6本のRNAのうち、1本が人、2本が鳥、3本が豚 (北米)由来であることを示した。国立感染症研究所のウイル ス研究室長などを務めた根路銘所長は「ルーツが詳しくわかっ てきたことで、対策につなげられる可能性がある。今後もウイ ルスは変化する可能性があり、監視が必要だ」と話している。 2009年5月3日 』 と、こういうような検証報告がなされた経緯がありますしかるに現実には・・・食に関する風評被害を警戒するあまりなのか、鳥インフルエンザの発生時になされる報道が[上記の新型インフルエンザ問題は棚上げされるかたちで]単なる農業問題のひとつのようなかたちで報道されがちなことは、日本で生活するものにとってじつに問題をはらんでいることに思えてなりません。ということで、今回は、鳥インフルエンザを防ぐ理由[わけ]は養鶏業への被害拡大や食肉消費への風評被害をふせぐためだけではない というおはなし でした。 そしてもうひとつ、新型インフルエンザには注意せねばな らない点があります。それは2009年の新型インルエン ザ感染者のうちの死者の年齢層です。米国の米疾病対策セ ンターが発表したデータによると、18歳から64歳以下 の死者が多いことです。60歳以上の層の死者が大部分を 占める季節性インフルエンザの被害とは、この点が大きく 異なっています。さらには症状が発現してから、死亡にい たる経過時間の短かい症例があることが、気をつけねばな らない大きな特長といえるでしょう。「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2020.11.16

-

鳥インフルがおこると、車だって困る。

鳥インフルがおこると、車だって困る。前回[こちら]の関連として宮崎で鳥インフルが連続したときのおはなしです。家畜伝染病が[新型インフル誕生といった大きな話ばかりではなく]一般市民生活全般にも影響を及ぼす例として 2016年12月分となりますが ご参考までによろしかったら。↓『悪夢ふたたび・・・それは1枚の回覧板からはじまった。』車を大切になさっている方も多いと思います。大切な車に、たとえば鳥のフンがついた場合は、どうなさいますか?ほっとくという方や、直ぐに洗うという方など、対処方法は個人個人で違うとは思いますが、たとえば車の販売会社のホームページでは、つぎのような対処方法を指導しているようです。 「知っている方は多いと思いますが鳥の糞は強い酸性です。そして、 車の塗装は基本的にアルカリには強いのですが酸性には極端に弱 い特性があります。」「鳥のフンには塗装を傷めるアルカリ成分が含まれているので、放っ ておくとシミやくぼみができてしまいます。乾く前なら水で流し、 乾いてる場合は無理に取ろうとせずに、水分をたっぷり含ませ柔 らかくしてから水で洗い流しましょう。」と、このように鳥のフンが酸性かアルカリかという問題がありそうですが、車の塗装を傷める可能性はありということになりましょう。それでは・・これが鳥のフンではなく同じくアルカリ性や塩素系の液体であれば、どうでしょう。大切にしている車に塩素系やアルカリ性の液体がかかった場合の影響はどのような作用を車体に及ぼすものなのでしょう。と、書くと、「車に塩素系やアルカリ性の液体がかかる」なんてことがあるのかなと思われる方が大半であると思いますが・・・畜産県に住んでいる場合は、そんな場面もいまや大アリなのですよ。そう、口蹄疫や鳥インフルエンザの蔓延を防ぐために、こういった家畜伝染病の発生した道府県では一定区域内で消毒が実施されるからなんです。ちなみに口蹄疫被害のおこった宮崎県の自動車販売会社によると、消毒液に関しての対処法は〔問い合わせが多かったということで〕つぎのような説明がなされていました。「塗装がはげた部分やタイヤのホイール内側はさびやすいです。塩素 系やアルカリ性の消毒薬をかけた車両を放置すると、白い斑点がで きる恐れもあります。そうしたことを防ぐには、なるべく早く洗車 するのが一番。消毒の前に車用ワックスをかけるとより効果的です」ということで・・・回数にもよりますが、1日に数回も消毒液がかかるとやはり影響がある。そしてそのような状況を踏まえて、このおはなしは 宮崎県のお花農家である私の友人のYくんのケースにつづきます。車を人一倍大切にするYくんにとっての大問題となったのは、彼のお家の場所にありました。お花を栽培している関係上、 彼の家のまわりは養鶏場や牛舎が点在する田園地帯にあったのです。そのために愛車が、消毒漬けになった。通常の町への買い物はもちろん、こどもさんの送り迎え、作っているお花の出荷に、車でいちど出ていくたびに最低でも2回、往復で4回も車が消毒される道を通らねばならないのです〔1日のうちに3回通ると12回となりますよね〕。 最初のうちは、家にかえるたび、まめに洗車していたYくんですが、さすがに4ケ月もこの状態が続くと、次第に洗車をするのが億劫になっていったといいます。そして当然といいますか、車の塗装がしっかりと剥げてきた。車好きとしては なんとも やりきれない事態ですよね。・・・そして 口蹄疫被害がようやく収まったのをよしとしたYくんは、収束から数年間は剥げたままの愛車で我慢し、今年の10月になって“もう口蹄疫の発生はないだろう”と判断し、塗装が禿げた愛車を新車に買い換えたのです。そんな昨日、 Yくんを襲った[本人にはものすごい衝撃かと]のは非情にも鳥インフルエンザ発生を伝える新聞と、前後してYくん宅の郵便受けに入っていたのは この回覧板の文面なのでした。 なんと、Yくん宅に関係する生活道路における消毒が、鳥インフルの発生を告げるこの通達と同時に、口蹄疫時の消毒作業と同様にふたたび再開されてしまうということなのです。 ということでいま わたくしは・・・車好きで新車に買い換えたばかりのYくんのためにも、そしてもちろん畜産農家さんのためにも、そして飼われているトリたちのためにも、1日でも早い事態の収束を願っております。 家畜伝染病は農業界ばかりでなく、いまやまわりの市民生活 全般にも多大な影響を及ぼす・・ということでもありますね。 また患畜の処分などに関する費用は税金でまかなわれていると いうことでもありますし。「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2020.11.11

-

奇妙な生き物。

奇妙な生き物。昨日の昼間、足元でうごめく小動物を認識した。のののののののののののののののののの ここらあたりはもともとムカデの多い土地柄なので、この個体も “ムカデか、あるいはヤスデかな” と すぐに思った。しかし。観察していると、この動物。どうにも動きが 変 。身体をくねらせて動く節足動物にしては、動きがおかしい。のののののののののののののののののののそう・・・身体を曲げずに硬直し・一本の棒のような状態 で 進む。[ハロウィンの]ゾンビのようにつっぱった身体でいながら、しかしそれでも 前に進む。むむむ と おもって 顔を近づけると、すぐにこの生物の正体がわかった。 ↓ それは・・・・のののののののののののののの冬に備えてせっせと巣へ食べ物[おそらは乾燥したミミズ]を運ぶすばらしくチームワークのよいアリさんたち だった。ののののののののそれにしても、 この配置の妙って いったい。。◎ こんなに規律の良いチームと綱引きはしたないな と そう思いましたよ、ええ。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2020.11.05

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

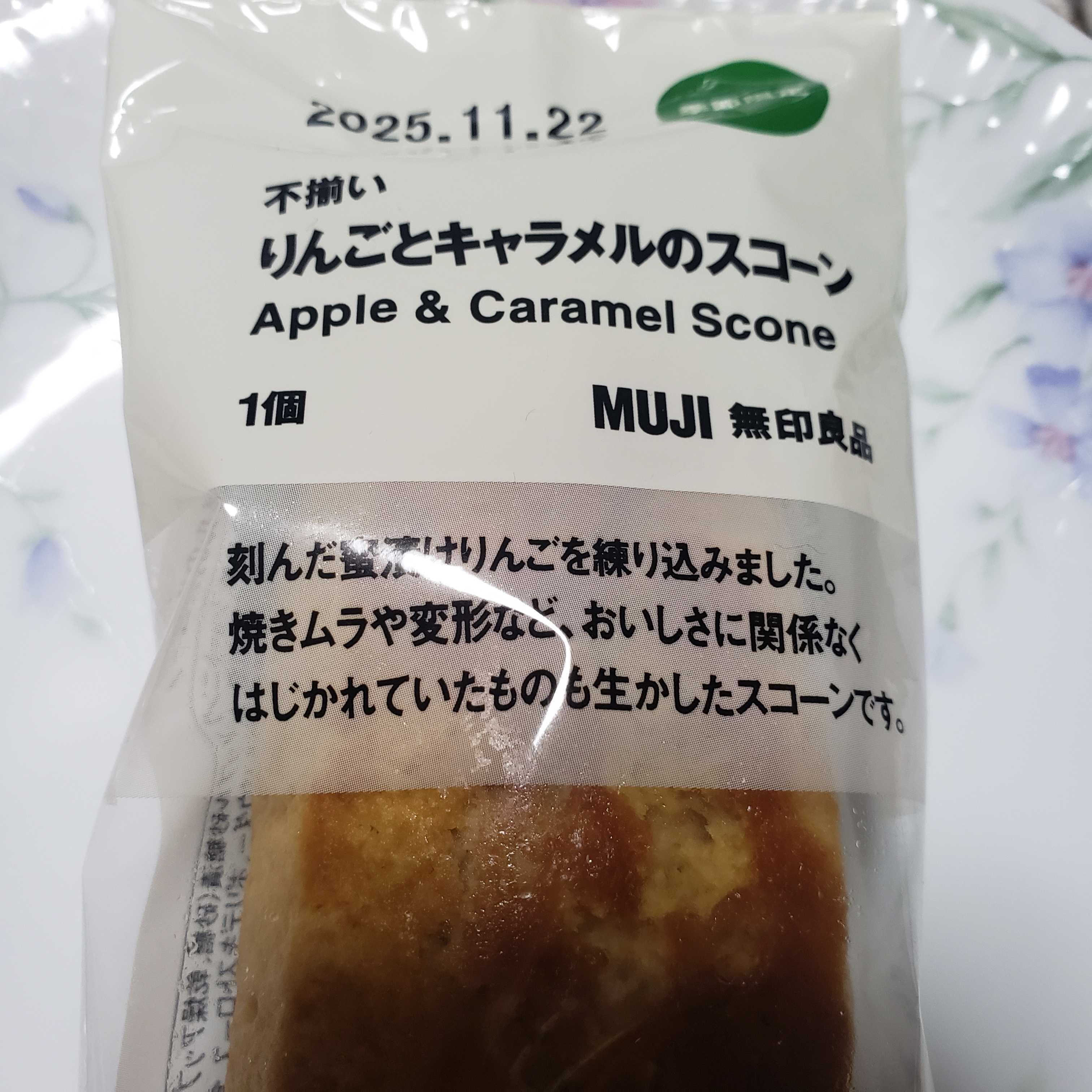

- 大好き無印良品

- 無印良品 季節限定 りんごとキャラ…

- (2025-11-16 10:50:04)

-

-

-

- 「気になるあの商品」&「お買得商品…

- 🌵静音加湿器対決!安眠を誘う、暮ら…

- (2025-11-16 16:46:58)

-

-

-

- 今日の出来事

- 平和夏まつり 準備 豪雨

- (2025-11-16 18:30:57)

-