2020年08月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

これでもかと枝を切られに切られちゃう植物。その2。

これでもかと枝を切られに切られちゃう植物。その2。前回分のつづき[前回はこちら]。 ↓鹿児島県と宮崎県の海岸部を結ぶ国道220号線の、植え込みのヤシの根元に植えられている サンゴシトウ。初夏を彩るあの赤い花の咲く植物のはなしの つづきです。 植え込みの菜の花が満開となるころ・・・毎年・毎年の、たび重なる強剪定で、まるで岩のオブジェと化したかのような、サンゴシトウの硬い樹皮の表面の、そこかしこから 今年の芽吹きがはじまります。 やがて、 さほど時間が過ぎないうちに、この春芽は次第に伸びていき ののの 伸びてくる新芽は、あのゴツゴツとした 岩のオブジェのようになった幹を いつのまにやら覆い隠して、梅雨の時分からは 伸び始めた枝に 赤い花 をつけはじめ つぎつぎに開花していき、宮崎空港から運動公園を結ぶ・長さ数キロにわたって植えられたヤシの根元を彩ります。。 というわけで、今回は マメ科の落葉樹である サンゴシトウの、剪定されまくるという冬から 開花するまでの姿のご紹介でした。 → まったく剪定されていない茶樹の話は こちら。 お花を楽しむのは初夏。 ずっーと続くヤシの樹 のしたを 自転車に乗ってすすむのは、 まるで 桃源郷をいくよう・・・ おすすめです。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2020.08.27

-

これでもかと枝を切られに切られちゃう植物。その一。

これでもかと枝を切られに切られちゃう植物。その一。 前回は切られることなく伸びるにまかせたお茶の樹の話[こちら]でしたので今回は 逆に 剪定されまくる植物 の はなしです。2015年分ですが、よろしかったら。 ↓“伸びた枝をバッサリと大きく切ること” を、「強剪定/きょうせんてい」といいますが、そこまでやるのかと思えるほどに強剪定される植物が、宮崎にあります。・・・いかがでしょうか、その 強剪定ぶり。。まるで東宝怪獣のアンギラスやガラパゴス諸島にいる海イグアナ、はたまた伝説のドラゴンみたいに見えるほどに強剪定されたこのみ姿や如何。の のの このように冬の間はある意味ゴツゴツとした岩のように硬い造形とされたこの植物ですが、春になると一転して四方に枝を伸ばし始め5月の連休明けから梅雨入りの時分になるとの のの 高くそびえたつヤシの株下で、青空はもちろん梅雨のどんよりした曇り空にも良く映える、鮮やかな赤い刀のような花を咲かせてくれるのですから、すごいと。この植物の名前は、サンゴシトウ。宝石の「珊瑚」のような色、[たいして目立たないのですが、]枝や茎にトゲがあるとのことで「刺」、マメ科の植物なので「豆」というのが、この名の由来とされていますよ。ちなみに 花言葉は 夢・童心・優しい気持ち というのだそうですが、個人的には “復活” も加えてほしいなと、心底思えてしまいます/笑。ということで今回は、花の季節はもちろん、脅威的に剪定される冬の間にも[その姿に]想像力を働かせて楽しませてくれる植物のご紹介でした。 熊楠が好きだったというオウチことセンダンの花からはじま ってブラシの木や ネムノキ、そして今回のサンゴシトウや ジャカランダの開花していく、5月から梅雨明けまでの時期 の花めぐりというのも[南九州における]なかなかにおつな 贅沢なのです。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2020.08.25

-

滑舌の良さを競い合いたくなる名前の公園。

滑舌の良さを競い合いたくなる名前の公園。8月20日、鹿児島県の農業試験場にお邪魔した足で、かねてから気になっていた とある公園に お邪魔しました。それが こちらの公園。 駐車場の先きて、 芝生のむこうに こんもりとした樹が3本ほど そだっているのがわかりますでしょう。そう ここは、あの樹樹が主役/メインの公園なのです。近くによってみますと このように 樹高が2メートル強、 樹冠/樹の周りが 5メートル以上もある こんもりとした樹であることがわかります。 同じ場所にある ほかの樹も巨大で、幹も相当にでかい。。でこのような巨樹なのですが、この樹樹はじつは 樹齢140年以上といわれている お茶の木なのです。自然のままに育つと、お茶の木も じつに巨大になるものですねぇ。公園のなかにたてられている説明版によると、 いま公園内で育っているこれらの茶樹は 初代の茶の樹から挿し木・挿し芽をされて育った2代目とか。日本一の大きさといわれていた初代の茶樹は、残念ながら昭和20年ころに枯れてしまったのだそうですが、その大茶樹から採れた煎茶は “不老長寿のお茶”として珍重され、その一番茶は 戦前には霧島神宮と鹿児島神宮に奉納されていたと言われているのだそうですが、さすがに由緒あるお茶の産地の鹿児島県牧園町らしい逸話であるなぁと感心させられました。 案内板には、初代の大茶樹のお姿がみられましたが↑ 足場を架けて茶摘みをしている様子からも、樹の高さが窺い知れます。ということで、今回は 鹿児島県牧園町にある その巨大な姿と同様に 歴史と由緒もあるお茶の樹ズのご紹介でした。と ここまで書いて、やっと タイトルの『滑舌の良さを競い合いたくなる名前の公園。』の話なのですが・・・この公園の名前は だいちゃじゅこうえん といいますが、これが滑舌よく発音しにくく、看板を見ながら何度も声にだして発音してはみましたが、うまく発音できなかった次第。また他人が発音するのを聞いても、なんか違う気もしたり。よろしかったら試されてみてくださいね。 車で1時間弱の圏内には、霧島神宮や和気清麻呂公 をお祭りした和気神社もありまして、興味があられ る方は ぜひ そちらへも。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2020.08.24

-

暑さの厳しさを表す度合い。

暑さの厳しさを表す度合い。8月18日分となります。 ↓農作業をしていくなかでの熱中症対策についてお伝えしたのがこちらの回ですが、そんな熱中症を引き起こす高温の厳しさを表す度合いがあることをご存じですか。それが 暑さ指数。気温や湿度 それに日光を浴びる量から算出した予報値であり、熱中症を予防する指標として環境省が用いているものですが、各県の市町別に表示される便利な数値です。農作業に当たる場合の参考となって、なかなか便利。。日本農業新聞 ちなみに本日付8月18日付けの紙面トップで、昨日の国内最高温度41.1度を報じている静岡県浜松市の、本日分の 暑さ指数は こちら となります。昨日から今日、そして明日にかけての温度をもとにした危険度合いが5段階&棒グラフに表示されるので、農作業の段取りをつけるにも都合がよいですよ。いじょう今回は 高温の厳しさを表す度合いである暑さ指数のご紹介でした。 → 屋外で人と2メートル以上離れているときの農作業時はマスクを外そうの回は こちら。 前回お知らせした熱中症警戒アラート。 現在はまだ 試行中で関東甲信のみのシステムであることを豊田 真由子さんが、語られています。こちら。 はやく全国で利用できるようになってほしいものです。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2020.08.22

-

シンジュサンでした。

シンジュサンでした。前回ヨナグニサンとお伝えした巨大な蛾[こちら]・・ですが、申し訳なくすいません、あれはシンジュサン[映像はこちら]でした。ここ、2年ほど幼虫がいないと思って、つい。ということで2016年分のシンジュサン関係の回の再掲載です。 ↓『この でかくて・きれいな 幼虫は。』5月の連休明けから7月にかけての時期になると、クロガネモチの樹のした一面に落ちているたくさんの巨大な虫フンがあるのに気づきます。その真上のクロガネモチの葉をみると すぐに見つかるのが、こちら。のののののの10センチ以上にもなる巨大なイモ虫、そう・・・シンジュサンの幼虫です。小ぶりとはいえ厚みのあるクロガネモチの葉を食べる姿は じつに豪快そのもの。このイモ虫が発生したら、短時間のうちに樹にある葉っぱ全部が食べられてしまうのではないのか・・・などと、そんな心配をさせられてしまうことも、たびたびです。図鑑などによると、柑橘類・ニガキ・ヌルデ・クヌギ・モクセイ・クスノキ・エノキ・リンゴなど数多くの樹木の葉を食べるとされているようなのですが、ここでの主食は もっぱら クロガネモチ。ほかの樹の葉には見向きもせず クロガネモチの葉だけを一心に食べ続けていきます。いまでこそ慣れっこになりましたが、初めて このイモ虫を見たときは、そのでかさよりもむしろ基本ヒスイ色をした美しい色合いにこころ奪われましたよ。そして想像しましたね。この虫はきっと きれいなアゲハチョウの仲間[アオスジアゲハなど]であるにちがいないと/笑。ということで、親になったところを見てみたいと思い、ころあいを見て樹上の繭を採取し ダンボールなかに置いてみたのですが、でてきた姿は、勝手に想像していた きれいなアゲハチョウではありませんでした。結局のところ おもいっきりはずしてしまったという、その成虫になったときの姿は こちら。はじめてこの幼虫の姿を見られたというあなた。あなたの予想や如何に。 春にはヒヨドリの集会場&えさ場、そして初夏には シンジュサンのふ化場、ま夏にはクマゼミの集会場 にもされるクスガネモチ。まさにこの庭の主役とも いえる存在です。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2020.08.17

-

ヨナグニさん。

ヨナグニさん。18日からの週間天気予報の最高気温が35度以上続くという予報が出ている宮崎県中央部の海岸部付近。そんなに激しく照りつけなくても・・・といいたくもなる風もない非情な午後3時の太陽光を 避けるために張った日除けの裏側で、何者かが 羽ばたく気配が。。。 張った日除けをめくってみると、そこにいたのは巨大すぎるチョウ。いや、ガ。日本最大のガ といわれる ヨナグニサンです。 つぶらな瞳と、ビンと立てた黄色い触覚をもったオス。羽化したてと思われる、綺麗な個体でした。東宝怪獣ファンとしてはやっぱりモスラを連想しますよね♥ 羽化したらさいご、いっさいの食事をとらないという このヨナグニサン。写真を撮らせていただいたあとに、しばらくしていったら、16時をまわって吹き始めた山からの風にのって すでにどちらかに 飛び立っていかれたらしく・・・。元気に飛んで、良きパートナーをみつけられるといいね。。 今週になってからは、クマゼミも午後を待たずして だんまり[こちら]。そんな猛暑が連れてきた珍客だ ったのでしょうかね、このヨナグニサンは。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2020.08.14

-

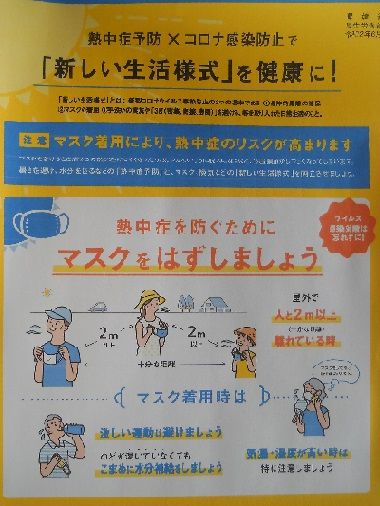

コロナ時代の熱中症対策。

コロナ時代の熱中症対策。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためのマスクの着用が常態するなかでの熱中症対策についてのおはなしです。新しい生活様式を推し進める上で大切となる 3密回避とマスクの着用を提唱している政府ではありますが・・・・そんな政府が 屋外で人と2メートル以上離れているときはマスクを外そうと、呼びかけている事実はご存知でしょうか。その理由は、熱中症を防ぐため。特に長雨のあとの猛暑となっている今年は、8月02日までの1週間で全国で約3400人が緊急搬送されるという、熱中症患者が急増している事態が背景にあります。ちなみにこちらが 厚労省のパンフレット。新型コロナウイルスの感染拡大を防止するのは大事なことではありますが、まずはこの猛暑対策。熱中症被害を蒙る確率の高い農家のみなさまは 政府の提言にしたがって 〝屋外で、人と2メートル以上離れている場合にはマスクを外して〟作業しましょう。 → 前回の当ブログ、熱中症についての注意点は こちら。そんな厚労省のページは こちら ↓ 熱中症の、知っておきたい事柄がコンパクトにまとめられてますよ。 環境省と気象庁が試行中だという熱中症警戒アラート。 さっそく関東と山梨県に出されたということですが、 農家や農業法人としては、 こういった取り組みにも、 積極的にアクセス・利用していきたいですね。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2020.08.12

-

熱中症対策は万全に。

熱中症対策は万全に。H気をつけておかねばならないのは熱中症。用心するに越したことはありません[とくに田んぼのアゼ切りやハウス作の後片付け作業や次回作の準備作業にかかっている場合は要注意。]。ということで熱中症対策の回を再掲載してみました。よろしかったら。 ↓『農作業、熱中症対策は万全に!』日本救急学界の資料において、『他の産業よりも重症の熱中症になる危険性が高い』とされているのが、じつは農業なんです。ご存知でしたか。その原因として、働く場所と働く時間が挙げられます。なんといっても農業では ● 日中に、野外やハウス内で働く機会が多い ● 午後の14時から17時にかけて働くことが多いのですから、農業の作業中に熱中症事故がおおいというのも、よくわかります。したがって農業では、事故を予防するための熱中症対策が非常に重要になるというわけですね。そこで本題の、体験からお薦めする熱中症発生の防止効果がある保冷グッズですが・・・(1) 首の後部に、遮光や遮熱効果のあるカバーがついた帽子(2) 背中や胸元に保冷剤の入るポケットのついたベスト(3) 保冷剤をいれられるポケットがついて首筋を冷やせるマフラーなどが、わりあいに効果的でお勧めですよ。付け加えまして、それらのグッズに加えて、とくにこの時期のハウスまわり時に 重宝しているのが(4) カボスやヘベズなどの柑橘果汁を加えたスポーツドリンク(5) 軟らかい、大粒の ウメボシ〔個人的にはカツオ風味♪〕などなどです。ちなみに利用する柑橘は、ジャパニーズ柑橘のほうがお薦めです。普段は、“なんといっても体が資本だから、充分な対策をとりましょう”なんて、とくに新規就農者の皆さまにご紹介している熱中症対策についのおはなしでした。よろしかったらお試しください。そして体験ですが・・・作業中に気分が悪くなったとき、上記の氷のう等を脇の下や股の関節部分に当てるのは非常に効果があるものですね。ひきつづき やはり以前に掲載の別編 ↓ です。『とくに雇用するばあい熱中症対策は万全に』全国各地で気温35度を超える猛暑日が続き、農作業中に熱中症で命を落とす農家が相次いでいます。この事態を受けて農水省は、各都道府県に対して熱中症を防ぐ対策の徹底を呼び掛ける通知を出しました。通知では(1)日中の作業を避け、小まめに休憩や水分摂取をする(2)帽子をかぶり、汗を発散しやすい服装にする(3)遮光・断熱材を設置したり、風通しを良くし室内の換気をはかるなどの対策を呼び掛けています。特筆すべきなのは、この農水省のだした熱中症を防ぐ対策の徹底を呼び掛ける通知です。じつはだされるのは、初めてのことなんですよ。これは、今年の雨明け以降の全国的な急な気温上昇が異常だという理由のほかに、近年問題となりつつあるもうひとつの農業界の事情に配慮したものだといえそうです。その農業界の事情とは、そう、農家の高齢化です。そして 1人で農作業する高齢者が多くなっていることも心配されています。汗腺の働きが弱くなる高齢者は熱中症を発症しやすいため、予防の指導措置を、〔高齢者の割合の多くなっている農業界では〕より強化する必要があったというわけですね。ちなみにさらに気をつける予防策として(1)ハウスや農地に温度計をおいて気温を確認する(2)濡れタオルを首にかけるなどして体温の上昇を防ぐ(3)水分と塩分を補給する(4)無理な作業はしない(5)携帯電話などの連絡体制を強化しておくといった注意点を、農水省の通知に加えて挙げている自治体も多いようですよ。「気温30度付近から増えはじめ、35度以上で急増するという熱中症」・・・体が暑さに馴れるためのここ1週間ほどの対策がとても大事になりそうですね。みなさま、健康あっての農業生産活動です。余裕をもった作業を心がけてまいりましょう。 とくに法人などの経営陣のみなさま。ベテランではあるが高齢な方や 作業に慣れていない新規就農者さんを雇用している場合には、とくに 熱中症対策を徹底させましょう。 なんといっても仮に事故がおこった場合には、雇用する側には労働基 準法に基づいた義務が生じることになるのですから。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2020.08.11

-

ノイジー・ジャパニーズ ・モンスター!

ノイジー・ジャパニーズ ・モンスター!昨年分ですが、次回関連でよろしかったら。 ↓ 音のエネルギーである「音圧」で決まる音の大きさ。その大きさの単位は、dB/デシベルで表されます。ちなみにその大きさを実際の世の中にある音を小さい順番でならべてみると、だいたいつぎのよ うになるといわれていますよ。↓ 20dB ささやき、木の葉のふれあう音 30dB ささやき声 40dB 図書館、静かな住宅地の昼 50dB 静かな事務所、家庭用クーラーの室外機 60dB 普通の会話、1mくらいの洗濯機・掃除機の音 70dB 騒々しい事務所の中、騒々しい街頭、 80dB 地下鉄車内、交差点、電車車内、1m以内のピアノ 90dB 5m内の犬の鳴き声、騒々しい工場の中 100dB 電車が通る時のガード下、油圧プレス(1m内) 110dB 自動車のクラクション(2m内) 120dB 飛行機のエンジンの近く いかがでしょうか。この表をみるかぎり、ヒトが心地よく過ごせる音環境というのは、50dBくらい。60dBから70dBくらいが我慢できる範囲で、さすが に80dBを超えはじめると その音の大きさは いわゆる「騒音」といってもよいレベルに達っするものだといるのではないでしょ うか。さて、そこで今回の話のテーマであるセミの声です。セミの声がうるさくて・・・どとつぶやけば、なんと風情がない ことかなどと集中砲火浴びそうなのですけれど これがなんと セミの至近距離の大合唱になると90dbを超える といわれています。うえの表でいえば電車の車内や交差点のレベ ルを通り越して騒々しい工場のなかにいるような音の環境下です。またこの音圧はセミの種類にもより、たとえば九州などの南国に多い身体の大きなクマゼミの大合唱などともなれば、おそらくは電車が通る時のガード下や1m内の油圧プレスの音級の騒音のなか にさらされていることにもなりそうなのですから、まさにびっく りですよね。そんなクマゼミが気温の上昇とともに次第に北へと生息域を拡大しつつあります。ニュースなどでは『クマゼミが光ファイバーケ ーブルに産卵して断線させる』ことなどばかりが、取り上げられ がちになっていますが、それよりもずっと実害のおおきくなりそうなのは鳴き声による騒音被害のほうだと思いますよ。7月のお わりから早朝にクマゼミに起こされる身からすればそう思います。お盆前後の発生のピーク時には、電柱の灯りにあつまり、ともす れば夜中の大合唱もはじめるというクマゼミ。病人のいるご家庭や、たとえば受験生のいるご家庭などではきっと切実な問題にな ていることかと。ということで今回は、クマゼミの大合唱の音圧には要注意。少なければ風情があるのだが過ぎたら慢性的な睡眠不足などを引き起こしかねないクマゼミの鳴き方に関するご報告でした。→ 夏休みは朝の涼しいうちに勉強しましょうなどと、いわれ たものですが、皮肉なことにそんな朝の涼しいうちだけに 大合唱するクマゼミの話はこちら。こうなると学力のほう にも影響したりして。 「セミの声をなんとかして」という苦情が役場にもくる そんな九州のセミの騒音事情。ノイジー ジャパニーズ モンスターと名付けてその音を公開されているサイトは こちらです。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2020.08.07

-

ヤケド虫に刺された。

ヤケド虫に刺された。事務所でお祀りしている地主神さまの碑の周りに植えているジャノヒゲ[リュウノヒゲ]のなかから、 花穂のついた草が伸びて着ていたので、 素手だったのだけれど、ついつい反射的に手が伸びて、その草を抜いた まさにそのとき、花穂に触れた右手の そこかしこに感じたにピリリと走った感触。。花穂にアリでもいたのだろうと考えて、いつもどうりのアリ対策として、熱さを感じている部分に ガムテープを貼り付けては剥がすという アリの針を抜く作業を繰り返したのち、水道の水で手首を洗ってアリ被害にあったときの薬を塗布したところその後しばらくして 患部がヤケドでも負ったように腫れてきました。で、一週間経過した本日の右手の様子がこちら。 薬剤を塗り続け、一週間経過してもこんなかんじですからね。35度ちかい気温のなかの、ただでさえ汗ばむ季節のなかであるのに加え、患部のピリビリとし、しかも肌が突っ張るような感触には おおいに閉口させられましたよ。そうですこの症状はアリではなくアオバアリガタハネカクシ通称ヤケド虫[宮崎では毒虫とも]による被害だったのです。アリだとおもって対処[アリ被害はこちら]したのも、回復が遅れた要因でしょうけれど、あの花を抜くとき花のなかにはいなかったと思ったのですけれど、まだ小さい個体がいた・・ということなのでしょうね~。成虫でも6ミリほどの細い体で、網戸をすり抜けて、戸内に侵入し、電灯の明かりを飛び回って、落ちてきて、灯りのしたにいるヒトの 首元やら胸元やらに侵入して刺したり、 戸外の自販機の明かりに集まり、飲料を求めてやってきたヒトの素肌の部分を刺したりすることのおおいアオバアリガタハネカクシが、昼間に ひょっと抜いたお花にいたとは まったく注意不足なことで ありました。 ちなみに そのとき抜いた お花が こちら。 本日も 痒みをかんじるたびにお薬を塗布しているのですが、完治するのには、あと10日ほどはかかりそうです。ということで今回は、 気になる場所に生えていてひょっと抜きたくなる草であっても注意が必要な場合もある・・・というおはなしでした。それにしてものアリガタハネカクシ。ぜんぜんありがたくないのに、この名まえはないだろぉぉぉぉぉ。 ちょっと調べただけでも・・・ やけど虫は、卵・幼虫・蛹・成虫のいずれも「ペデリン」 という有害物質を体内に持っており、人の体に止まった ときに払い落としたりすると、体液が糸のように付着し、 そこが数時間後に発赤し水ぶくれになる。症状はかゆみ を感じた後、やけどしたときのような痛みに変わる。 目に入ると激しい痛みがあり、結膜炎、角膜炎、虹彩炎 を起こす・・などとありますから、夏のいまの時期には とくに注意が必要なようですね。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2020.08.04

全10件 (10件中 1-10件目)

1